キーワード:JAIF

-

原賠制度 産業界の視点から見た「リスク予見可能性」の重要性

日本原子力産業協会の植竹明人常務理事はこのほど、文部科学省国際原子力人材育成事業の一環として、アジア8か国の中堅行政官を対象に、原子力損害賠償制度をテーマとする講義を行った。講義の焦点は、日本の制度を網羅的に解説することではなく、原子力事業に参画する産業界の立場から、事故時の責任の在り方が事業成立性にどのような影響を与えるかを明らかにする点に置かれていた。なお同講義は、福井県の大学生および大学院生にもオンライン公開された。 講義ではまず、原子力新規導入国が直面する課題として、技術や規制、人材育成と並び、法制度・制度インフラの整備が不可欠であることが示された。その中でも原子力損害賠償制度は、事業開始の前提条件となる重要な要素として位置づけられた。 特に講義で強調されたのは、不透明なリスクがファイナンスに与える影響だ。とりわけ原子力事業者の賠償責任限度額が不明確な場合(例えば日本の無過失無限責任原則など)、民間の金融機関は融資リスクを予見できず、原子力へのプロジェクト・ファイナンスは成立しない。 こうしたリスク予見可能性の問題は、金融機関に限らず、原子力事業に関与する民間企業全体の意思決定にも直結する。植竹常務は、ベンダーやサプライヤー、投資家、金融機関などの民間企業が原子力プロジェクトへの参画を判断する際には、「万一の事故時に、考慮すべきリスクは明確になっているか」が最重要ポイントとなると指摘した。もし、そうしたリスクの所在や範囲が不透明な場合、それは必ずコストの増大として顕在化してくる。例えば原子力事業者への責任集中が法的に担保されていないケースでは、責任が分散することで、ベンダーやサプライヤーはそれぞれが賠償リスクに備える必要が生じ、保険やリスク対応が重複し、高コスト構造となる。さらに、保険でまかなえないリスクまでコストとして織り込まれれば、原子力発電事業の競争力が失われ、結果として事業として成立しなくなってしまう。また、原子力損害賠償法以外の法律、例えば一般の不法行為法(一般の損害賠償を規定する法律)や製造物責任法などによって、ベンダーや投資家、親会社にまで賠償請求が及ぶ余地が残されている場合、形式上は責任集中を定めていても、その実効性は失われると指摘された。法制度に「抜け穴」があれば、それ自体が参入障壁となる。こうした課題を踏まえ、植竹常務は原子力損害補完的補償条約(CSC)の意義にも触れた。CSCは、被害者、事業者、ベンダー、投資家といった多様なステークホルダーにとって、国境を越えて分かりやすい統一的な枠組みを提供し、リスクを可視化する上で重要な役割を果たすとされる。一方で、条約への加盟だけでは不十分であり、賠償限度額やそれを超えた場合の国の役割などを明確に定める国内法制度の整備が不可欠であることも示された。 植竹常務の講義は、日本の原子力損害賠償制度そのものを評価するものではない。しかし、事故時の責任の在り方やリスクの不透明さが、共同事業など民間の活力を活かした様々な創意工夫を制約しうることを、産業界の視点から浮き彫りにした内容となった。原子力の活用が国際的に再評価される中、制度が事業のリスク予見可能性をどこまで担保できているのかが、あらためて問われている。

- 05 Feb 2026

- NEWS

-

増井理事長 柏崎刈羽6号機の再稼働や中部電力データ不適切事案に見解

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月23日、定例記者会見を行った。今年4月に開催予定の第59回原産年次大会の詳細を公表したほか、昨年12月に自身が参加した原子力小委員会での発言内容についても報告。会見後半では柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働や、中部電力における基準地震動策定データの不適切な取扱事案などに関する質問にも応じた。まず増井理事長は、第59回原産年次大会のテーマを「原子力の最大限活用を支える人材戦略」とし、4月14日、15日の2日間にわたって開催する旨を紹介した。今回の大会は3つの柱を軸に構成され、海外からゲストを招いて国際的な視点から原子力分野の人材課題を議論するとともに、最新技術を活用した省人化や業務効率化に関する国内外の事例紹介、さらに多くの学生の参加を促し、原子力業界に対する率直な受け止めや意見を直接聞く場とする方針を示した。次に増井理事長は、昨年12月の原子力小委員会で議論されたGX行動指針の改訂をめぐり、原子力分野に関する3つの意見を表明したと説明した。1点目に、原子力発電の将来像について、中期と長期の二段階で明確に位置付ける必要性を指摘し、産業界が長期的な展望を持てるような目標設定を求めた。2点目に、次世代革新炉の開発・建設に関し、投資回収を可能とする制度設計や政府の信用力を活用した融資など、実効性ある制度構築の必要性を訴えた。3点目に、人材確保や育成について、GX行動指針の共通重要課題に位置付け、すでに設定された6つの重要項目に追加する形で「第7の柱」として整理することを提案したという。会見の後半、記者との質疑応答・意見交換では、柏崎刈羽6号機の再稼働に関する質問が寄せられた。同6号機の再稼働に伴う警報のトラブルについて増井理事長は、警報の事象は2つあるとし、「1つ目は起動前の制御棒引抜試験にて、2つ目は原子炉起動後の制御棒を操作する過程で起きた」と整理した上で、「前者は運転開始時の設定エラー、後者は部品の故障に近いものと推定している」とコメント。その上で、「警報が出たこと自体が直接安全性に影響を及ぼすものではないが、通常とは異なる状態である」と説明し、東京電力に対しては、今後も慎重な姿勢で作業を進めること、少しでもリスクがある事態に直面した場合には、安全最優先で停止する対応が適切だとの考えを示した。また、中部電力のデータ不正事案について増井理事長は、原因は調査中であるとし断定的な評価は避けるとした上で、調査の焦点として、①不適切なデータ操作に至った「動機」、②データを扱っていた担当者の範囲や、国の審査会合に提出する過程で、どの程度の関係者が関与し、どのような形で意思決定が行われたのかという「構造上の問題」、③こうした事案を招いた背景としての「職場の環境」の3点を挙げた。そのうえで、増井理事長は「中部電力には、しっかりと調査を進めてほしい」と述べ、徹底した原因究明を求めた。

- 27 Jan 2026

- NEWS

-

千葉大学でHLWに関するディベート授業 NUMOら支援

千葉大学教育学部で開講されている「ディベート教育論」の講義が1月15日、マスメディア向けに公開された。同講義では、高レベル放射性廃棄物の処分という社会的に難度の高いテーマを題材に、学生による本格的なディベートが行われた。同講義を担当するのは、教育学部長の藤川大祐教授。ディベート教育論は、現代的な課題を扱ったディベート実践の経験を通じて、生徒らの論理的思考力等の育成を図ることを目的とし、2012年度から継続して実施されている。今回は「日本は高レベル放射性廃棄物の地層処分計画を撤廃し、地上で管理を義務づけるべきである。是か非か。」を論題に、学生約50人を、1チーム4〜5人の12チームに分け、計6試合(ディベート)を実施。当日はその5試合目が公開された。公平性確保のため、試合順や賛否の立場はくじ引きなどで決定。学生らは事前に、原子力発電環境整備機構(NUMO)や日本原子力産業協会(JAIF)、日本原子力研究開発機構(JAEA)らによる講義を受け、バックエンド事業や高レベル放射性廃棄物に関する基礎知識を習得した上で議論に臨んだ。当日のディベートは、「HLWの地上管理」を主張する肯定側の立論からスタート。その後、否定側の質疑、立論、それに対する肯定側の質疑を経て、それぞれ否定側と肯定側が2回ずつ反駁の機会が設けられた。肯定側からは、地上管理方法の技術改善が進むことで、将来世代が廃棄物の管理・処分方法を選択できる可能性に言及。また、地上管理施設の保守作業等を通じ、地域雇用の創出や産業形成、関連企業の集積につながり、地方創生にも寄与するのではないかと訴えた。それに対し否定側は、地上管理における安全性への懸念や、有事の際の責任の所在について言及。地層処分による管理面や費用面での優位性を主張した。ディベート終了後、聴講していた学生らによる投票が行われ、議論がより優れていたサイドが選定された。同日は肯定・否定側それぞれ18対18の同数となり、藤川教授は「均衡した結果となり、非常に優れた議論であったことの証左となった」とコメントした。また、全体講評として「チームとして十分な準備を感じられ、初めて本格的にディベートに取り組む参加者が多い中でも、難しいテーマに真剣に向き合った点は評価できる」と述べ、両チームの健闘をねぎらった。藤川教授はディベートを振り返り、「肯定側の、将来世代の選択肢の増加や地域の発展の可能性という立案自体は悪くなかったが、最終的に問題になると予想される安全性を上回るほどのメリットを主張できていなかったと感じた。ここが勝敗を分けた要因になった」と総括し、総合的には否定側が優勢だったとの見解を示した。一方で否定側の課題として、将来世代の負担に関するコスト比較については、十分な数値が示されなかった点を挙げた。その上で立論について、「見出しが長く、何の話をしているのか分かりづらい場面があった」と指摘。後の反駁や引用を見据え論点を明確に示すためにも、見出しは簡潔に整理すべきだと強調。特に肯定側のメリットとして掲げていた「地域の発展」という論点が途中で曖昧になった点を課題として挙げ、「相手の議論がずれた場合でも、自ら軌道修正し、一貫した主張を続けることが重要だ」と述べ、論点整理と一貫性の重要性を強調した。藤川教授によると、近年、同授業において生成AIを活用するようになったことで、大きな変化がもたらされたという。以前は準備が不十分なグループも見られたが、現在はAIを活用することで、調査やディベートの構成まで、初期段階から完成度の高い原稿を準備するチームが増えたと指摘し、授業全体の底上げが進んでいると語った。

- 26 Jan 2026

- NEWS

-

原子力新年の集い 三村会長が3重点示す 赤澤経産相 安全最優先強調

日本原子力産業協会は1月7日、「原子力新年の集い」を都内で開催。会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら759名が参加し、親睦を深めた。冒頭あいさつに立った三村明夫会長は、年末年始の電力の安定供給に尽力した全国の関係者に謝意を示した上で、昨今、エネルギー安全保障と脱炭素の両立に向け、世界的に原子力活用の機運が高まっているとの認識を示した。<年頭挨拶はこちら>昨年11月のCOP30では「原子力三倍化宣言」への支持が拡大し、金融機関やIT企業など幅広い分野で原子力活用を後押しする動きが広がっていると指摘。国際金融機関の姿勢変化により、原子力プロジェクトへの資金調達環境も改善しつつあると強調した。国内では、原子力を巡る動きにも具体的な前進が見られたと指摘した。昨年、関西電力が美浜発電所の後継機に向けた自主的な現地調査の再開を発表したほか、北海道電力の泊3号機や東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働を巡っては、知事の理解が示されるなど、再稼働や新設に向けた環境整備が着実に進みつつあるとの認識を示した。一方で、こうした取り組みを実現に結び付けるためには、安全確保を大前提に、地域の理解を得るための丁寧な説明と対話を重ねていくことが引き続き不可欠だと強調した。また、高市政権が昨年11月に発表した「強い経済」を実現する総合経済対策で、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の実現が国家の成長戦略の中核に位置付けられたことを踏まえ、原子力がわが国の産業競争力や技術開発に果たす役割はかつてなく大きくなっていると指摘した。続いて三村会長は、原子力の最大限活用に向け、今後特に重要になる取組みとして次の3点を挙げた。1点目に、新規建設の早期実現に向けた事業環境整備を挙げ、資金調達や投資回収の確保、サプライチェーンの維持・強化が不可欠だとした。2点目には原子力産業の持続的発展を支える人材の確保・育成を挙げ、国際的な視点も踏まえた議論を通じて、将来を担う人材基盤の強化を図る考えを示した。3点目は、国際連携の推進を掲げ、国際機関や海外産業団体との協力を通じて、世界的な原子力活用の機運を維持するとともに、日本の原子力産業の海外展開を後押ししていく方針を示した。来賓挨拶に立った赤澤亮正経済産業大臣は、冒頭、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案に言及し、国民の信頼を揺るがしかねない重大な問題として、厳正な対応と再発防止を求める考えを示した。その上で、世界的に原子力の重要性が高まっているとの認識を示し、第7次エネルギー基本計画に基づき、安全性と地域理解を最優先に、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入を進める方針を改めて強調した。また、原子力産業の持続的発展に向け、サプライチェーンの維持・強化や人材育成への支援に政府として全力で取り組む姿勢を示し、東日本大震災から15年目の節目を迎える今年、着任前後に福島を訪れた経験に触れ、現場主義のもと、復興と安全な廃炉に最後まで責任を持って取り組む決意を表明した。続いて登壇した電気事業連合会の安藤康志副会長は、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案について、原子力事業への信頼を損なう重大な事案として深刻に受け止めていると述べ、電力会社を代表して謝罪した。その上で、昨年は国際的に原子力回帰が進み、第7次エネルギー基本計画で原子力の価値が改めて確認された重要な年だったと振り返った。そして、泊発電所や柏崎刈羽原子力発電所で再稼働に向けた進展が見られたことを評価し、今後もさらなる安全性の向上を追求するとともに、地域住民からの理解と信頼を得るため、丁寧な取り組みを着実に続けていく考えを示した。

- 08 Jan 2026

- NEWS

-

「今年は原子力産業界にとって大変良い年」増井理事長 定例会見で1年を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は12月12日の定例記者会見で、同協会が手掛ける業界動向調査である「原子力発電に係る産業動向調査2025」の報告や、先月ブラジルで開催された「COP30」、フランスで開催の「WNE2025(世界原子力展示会)」への参加報告等を行った。はじめに増井理事長は、「原子力産業動向調査2025」の結果について、景況感を示すグラフは全体として右肩上がりで推移しており、「原子力産業がやや元気を取り戻してきている状況が読み取れる」と指摘した。実際、景況感は年々改善しており、1年後の見通しについても多くの企業が「さらに良くなる」と回答するなど、産業界として今後の回復基調を見込んでいることが明らかになった。一方で、課題として人材不足を挙げ、同調査によると「人手不足を感じているか」との問いに約8割が「感じている」と回答。「当該年度に十分な人材を採用できたか」という設問でも、「課題が残った」とする企業の割合が年々増加しているとし、「人材確保が難しくなっている実態が浮かび上がった」と述べた。但し、今後の人材採用や配置について「拡大する」と回答した企業も増えており、「人材の需要は引き続き高い水準にある」との見方を示した。続いて、11月にブラジルのベレンで開催されたCOP30への参加を報告。大会全体を通して、原子力がCOPの場で重要な地位を担うようになってきたことを強く感じたという。また、フランスのパリで開催されたWNE2025への参加報告では、日本として初めて「日本パビリオン」を設置し、9社が参加したことを紹介。日本企業が一体となって存在感を示す場となり、会期中は企業間交流や製品紹介が活発に行われ、各社のビジネス機会の拡大にもつながったとの認識を示した。今年最後の定例会見にあたり、増井理事長はこの1年を振り返り、「原子力産業界にとって大変良い年だった」と総括した。とりわけ、2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画で「原子力の最大限活用」が明記され、「原子力依存度低減」という文言が削除された点について、「業界全体に前向きな勢いをもたらした」と評価した。

- 16 Dec 2025

- NEWS

-

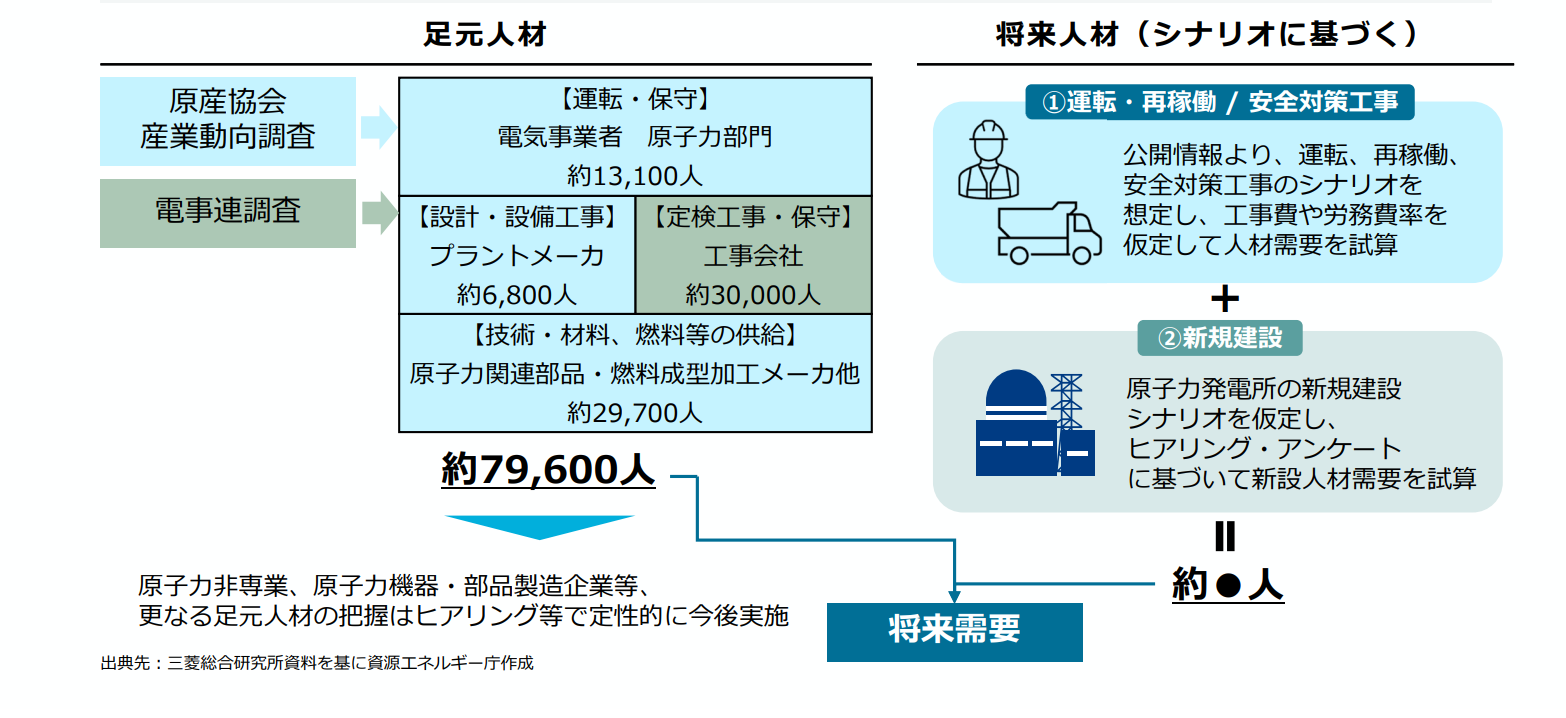

エネ庁 人材確保に向けた司令塔機能の創設へ 原子力委員会で報告

原子力委員会は12月2日、今年9月に経済産業省で開催された「第1回原子力人材育成・強化に係る協議会」での議論を踏まえ、資源エネルギー庁・原子力政策課と、原子力産業界の人材育成の現状と課題について意見交換を行った。今後、資源エネルギー庁では海外事例に倣い、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」を担う組織の立ち上げを目指すという。「原子力人材育成・強化に係る協議会」は、原子力人材の確保・育成が難化している現状を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを具体化していくため、経済産業省らが今年9月に設置した。同協議会では、産業界の現状把握や各国事例の共有、政策立案に向けた議論を定期的に実施する。同日の原子力委員会では、先般の第1回同協議会で「原子力人材」は産業の裾野の広さゆえに、必要となる人材の分野や階層が多岐にわたる点が共有されたこと。また、電力事業者やプラントメーカーは、人材状況の把握や育成・確保の取り組みが一定程度進んでいる一方、より現場に近い領域である機器・部素材のサプライヤー、建設・工事を担う企業では、人材の現状把握や育成・確保が十分とは言えず、課題が残るとの認識が示された。また、人口減少が進む中、すべての領域で人材確保を実現することは現実的ではないとの意見もあり、企業単独では十分に育成・確保が難しい専門性の高い人材など、今後優先的に育成すべき領域を見極める必要があると指摘された。さらに、企業単独で人材育成・確保の具体的な施策を進めるのではなく、省庁や関係機関、企業らが横断的に連携して効率化・高度化を図るべきだという考えが示され、フランスの先行事例が紹介された。同国では、政府、産業界、労働組合の三者から成る原⼦⼒産業戦略委員会(CSFN)が原⼦⼒産業全体を俯瞰し、仏原子力産業協会(GIFEN)やフランス電力(EDF)らが、全体戦略に基づき個別の施策を実⾏する構図が確立されている。GIFENでは人材需給ギャップ分析の実施、CSFNでは産官学労の主要関係者の意⾒集約や利害調整を⾏われているという。なお、同協議会では今後、海外事例を参考に、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」の具体像について議論を深めていく。司令塔組織が備えるべき役割としては、産官学それぞれの現状把握を行う機能、業界動向を踏まえた中期的な育成計画の策定、さらにその計画の実行状況を継続的にフォローアップする仕組みが挙げられている。産業界の現状把握の確認方法については、⽇本原⼦⼒産業協会が手掛ける「原⼦⼒発電に係る産業動向調査」などが紹介されている。

- 09 Dec 2025

- NEWS

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

WNE2025 出展原子力産業団体が共同声明に署名

日本原子力産業協会(JAIF)は、2025年11月4~6日、フランスのパリで開催されたWNE2025(世界原子力展示会)に出展。同展示会の主催者である仏原子力産業協会(GIFEN)や、カナダ原子力協会(CNA)、韓国原子力産業協会(KAIF)、欧州原子力産業協会(Nucleareurope)、ブラジル原子力産業協会(ABDAN)などとともに、最終日の11月6日、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)に向けて、各国の政治指導者や金融関係者に対し、エネルギーミックスにおいて重要な役割を果たす原子力へのより一層の支援を求める共同声明に署名した。声明では、気候変動対策における原子力の役割をあらためて強調するとともに、全人類が持続可能で安定したエネルギーにアクセスするためには、原子力を含むあらゆる低炭素技術への即時かつ協調的な投資が不可欠であると強調している。国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)により、原子力は気候目標達成に不可欠な低炭素電源の一つとされた。アラブ首長国連邦のドバイで開催されたCOP28の最終合意では、初めて原子力が「排出量削減のための重要なアプローチの1つ」として正式に明記され、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍とする目標が設定された。現在、31か国で約440基(総出力4.2億kWe)の原子炉が稼働中で、60基以上が建設中であり、約30の新興国が原子力開発を検討している。IAEAの最新予測では、2050年までに原子力発電容量が最大2.5倍に拡大する可能性があるとされ、この実現には、年間の新規導入を500~600万kWeから2,500万kWe以上に増加させる必要がある。そのうえで、原子力が、過去50年間で約700億トンのCO₂排出を削減した実績があり、2050年までにさらに900億トンの排出削減が可能であること、高いエネルギー密度により最小限の資源で大量の電力生産を可能にするほか、医療・水素・熱供給・宇宙分野など非電力用途も拡大し、地域の雇用・経済発展にも大きく寄与するなど、環境・社会的にも貢献すると指摘。特に、小型モジュール炉(SMR)や先進炉(AMR)、いわゆる第4世代炉の開発が、循環型エネルギー経済の構築と産業の脱炭素化を推進する技術革新の中心になると位置づけている。声明では、世界の指導者や金融界に対し、2050年までに原子力設備容量の3倍化目標の再確認のほか、既存炉の長期運転の政策支援と新規プロジェクトや研究開発を促進するグリーンファイナンス制度の整備を求めるなど、原子力の経済的・環境的利点を訴求し、気候目標の達成と安価でクリーンな電力の安定供給を両立させるため、原子力へのより一層の支援を訴えた。共同声明に署名した17原子力産業団体((署名17原子力産業団体: GIFEN(フランス)、 WNA、Nucleareurope、NIA(英国)、FinNuclear(フィンランド)、ABDAN(ブラジル)、BNF(ベルギー)、AIN(イタリア)、Nucleair Nederland(オランダ)、CNA(カナダ)、SNF(スイス)、JAIF(日本)、KAIF(韓国)、IGE OS(ポーランド)、CNEA(中国)、ROMATOM(ルーマニア)、Foro Nuclear(スペイン)))は、「原子力はクリーンで信頼性が高く、エネルギー安全保障と経済の安定を確保するための重要な資産。我々は、責任ある技術革新を通じて、気候変動や全人類のエネルギーアクセスなどの課題を克服し、人類の発展に貢献する」と力強くメッセージを発している。

- 07 Nov 2025

- NEWS

-

第9回日英原子力産業フォーラムが開催

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館は10月7日、第9回日英原子力産業フォーラムを駐日英国大使館大使公邸にて開催した。後援は英国市場協議会(BMC)、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会。9回目となった今年の同フォーラムには、英国と日本の関係機関および企業の関係者を合わせて約100名、レセプションには約150名が参加した。開会挨拶に際しジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日本初の商業用原子炉は英国の設計によるもので、以来、両国の原子力産業は密接な繋がりを築いてきた」と述べ、日英の原子力分野における関係性に長い歴史と深い絆があることを強調。また、日本の使用済み燃料の再処理を英国で長年行ってきたことについて言及し、両国が共通して抱える廃止措置課題の解決に向けて、引き続き、相互に利益をもたらすパートナーシップに期待を寄せた。続いて英国原子力廃止措置機関(NDA)のデイビッド・ピーティCEOが登壇し、設立20周年を迎えたNDAの活動や今後の戦略に関する説明があった。NDAでは、最優先課題であった同国セラフィールド社(NDAの傘下企業)の貯蔵施設から、燃料デブリと廃棄物の取り出しに初めて成功するなど大きな進展があったほか、スコットランドのハンターストンB原子力発電所2号機(改良型ガス冷却炉:AGR・64.4万kW)を皮切りに、EDFが運営するAGRが来年4月以降に順次NDAに移管され、NDAの廃炉活動が大幅に拡大されるという。ピーティCEOは「私たちの仕事は『過去を解体する』だけではなく『未来を築く』ことだ」と述べた上で、「廃棄物や負の遺産に対して誠実に対応できるという信頼があってこそ、原子力開発の社会受容につながり、英国をクリーンエネルギー超大国にするという政府計画を支えることができる」と訴えた。開会セッションの最後に登壇した原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の更田豊志上席技監は、「廃止措置には倫理的課題や知識管理、ステークホルダーの参加といった克服しきれていない問題が深く関わり、日英両国の理解と経験を結集する重要な挑戦となる」と語り、今後も日英両国の協力が人材育成や知識管理、環境社会ガバナンスにおける価値の統合といった分野でより一層深まり、国際社会への貢献に繋がることへの期待を示した。続くセッションでは、廃止措置と廃棄物管理をテーマに、日英の最新の原子力政策の動向や、メーカー・研究機関による研究開発の最新情報、原子力関連施設の廃止措置状況、NDAや使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)による廃止措置事業のマネジメントの事例などの発表があった。その他、日英の原子力関連企業の連携を促進するため、会場内において、英国企業によるパネル展示などが行われたほか、セッションの合間にケーススタディとして各社の廃止措置における取組みや日英連携プログラムの進捗が紹介され、活発な情報・意見交換が行われた。閉会セッションで、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレートレックスCEOは、「近年の英国の原子力産業界の目覚ましい進展は、社会受容の基盤となる確実な廃炉と廃棄物管理を実現する取り組みがあったからだ」と語り、廃止措置が原子力産業の中核にあり、地域社会や国民全体から信頼を得るための基盤となることを改めて強調した。続けて「廃炉は新設ほど注目を集めることはないが、英国の原子力産業界で働くおよそ10万人のうち相当数が廃止措置関連業務に従事し、わが国の技術革新を促進し、関連産業にも広く波及効果をもたらしている」と述べた。続けて閉会セッションにて日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「福島第一原子力発電所事故の教訓を常に念頭に置き、その知見を既存炉や新規建設炉に適切に反映させることは日本の原子力開発の基盤だ。今後も、日英両国が相互に学び、支え合い、成長し、長年にわたるパートナーシップをさらに深めていくことを願っている」と述べ、エネルギー安全保障、カーボンニュートラル、廃止措置といった共通課題に直面している日英両国が互いに学び、協力し合う重要性が再確認され有意義なフォーラムになったと評価した。

- 22 Oct 2025

- NEWS

-

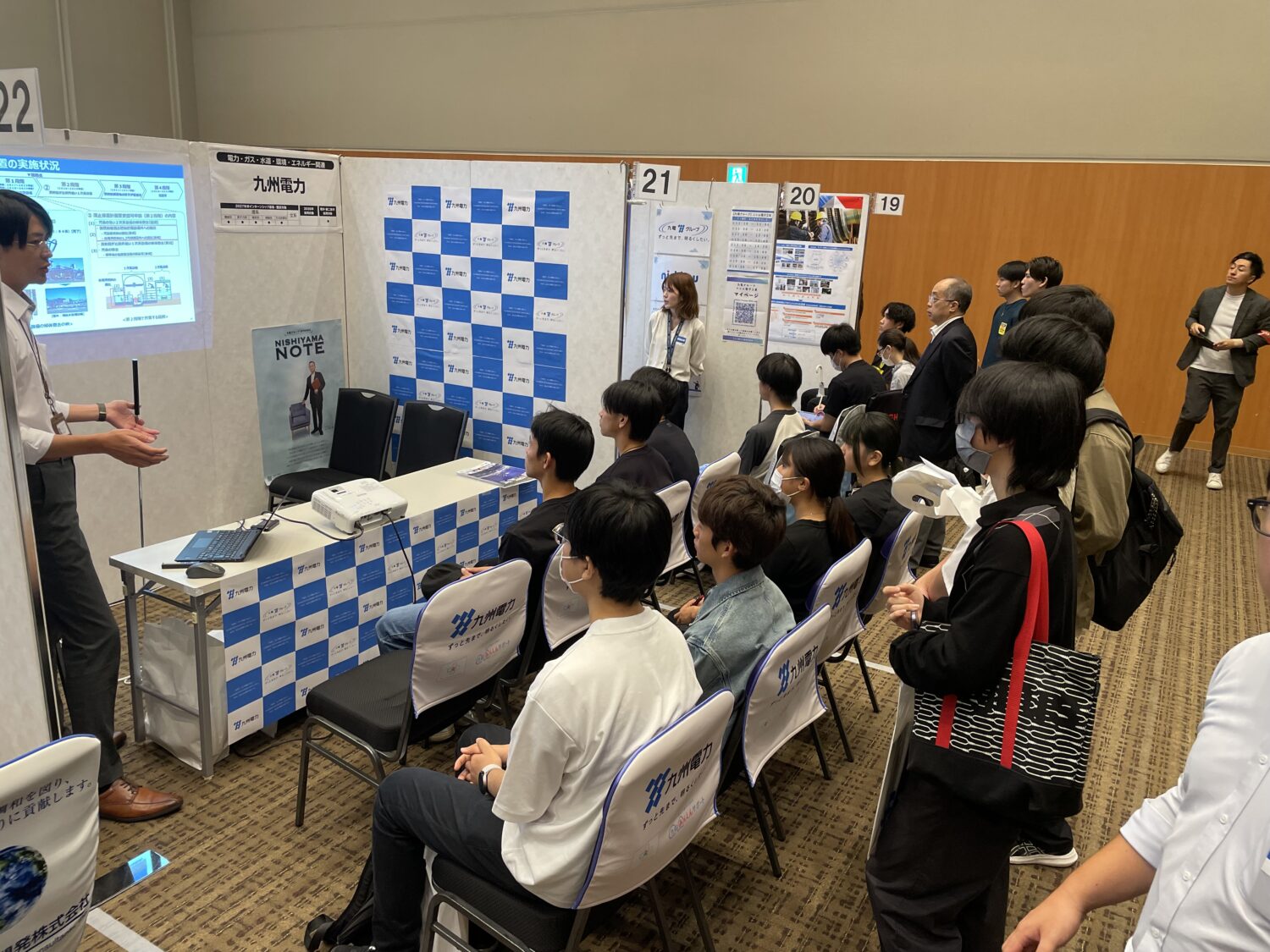

「原子力産業セミナー2027」福岡で初開催

原子力産業界の人材確保支援と理解促進を目的とした「原子力産業セミナー2027」(主催:日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月18日、福岡市のエルガーラホールにて開催された。同セミナーは、原子力関連企業や関係機関が一堂に集う企業説明会で、これまで東京や大阪などで実施(東京9/20・大阪9/27開催済み)しているが、今回、初めて福岡でも開催された。同セミナーには九州電力をはじめ、九州を拠点とする企業を中心に全国から26社が出展。当初の想定を上回る140名の学生が来場し、各ブースではスライドや展示資料を用いて熱心に自社紹介をする様子が見られた。今年、初めて福岡市で同セミナーを開催した狙いについて、主催者である日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「首都圏や関西だけでの開催では九州の学生が参加しにくかった。多くの学生に原子力産業界の仕事を知ってもらいたいと考え、福岡市での開催に至った」と語った。国内では原子力発電所の再稼働やリプレースの具体化が進められ、原子力産業界全体で人材確保が課題となっているが、人口減少に伴ない人材獲得競争が激化している。こうした現状について増井理事長は、「人口減少に対応するためには、AIや先進的なデジタル技術の活用など、原子力産業界全体の省人・省力化が必要になる」と指摘。また、「原子力関連企業や関係機関それぞれの個々の努力に頼るのではなく、産業界として共通化できる部分を整理し、連携を強化することで、より効果的な仕組みを作れると考えている」と展望を語った。また、同セミナー初の福岡開催について増井理事長は、「多くの学生が熱心に話を聞いており、企業側も具体的なキャリアモデルを提示しながら、各企業の魅力を伝えていた。報酬や福利厚生など現実的な話題も含め、バランスの取れた説明が行われており、非常に良い雰囲気だった」と手応えを語った。そして、「原子力産業界への就職と聞くと、専門的な学問を学んだ人しか関われないと思われがちだが、実際には土木・機械・電気・化学などの幅広い専門分野の知識が活かせる職種が多い。経理や事務など、工学系以外の分野でも多くの人が活躍している」と語り、原子力産業は、多様な専門性が結集する総合的な産業であり、各分野の連携によって安全な発電所の運転が支えられていることを強調し、今後も同産業界の魅力を最大限伝えていく意欲を示した。

- 20 Oct 2025

- NEWS

-

第2回日中原子力産業セミナーを開催 福島県と茨城県への視察も

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

- 14 Oct 2025

- NEWS

-

エネ庁 革新炉ワーキンググループを1年ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(以下WG、座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月3日、約1年ぶりに開催され、次世代革新炉の開発の道筋の具体化に向けた議論が行われた。前回のWG開催後に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を脱炭素電源として活用することが明記され、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示された。今回のWGでは、実用化が間もなく見込まれる革新軽水炉と小型軽水炉に焦点を当てた議論が行われ、開発を進める各メーカー(三菱重工・日立GEベルノバニュークリアエナジー・東芝エネルギーシステムズ・日揮グローバル・IHI)から、安全性への取り組み、技術の進捗、今後の見通しなどの説明があった。三菱重工のSRZ-1200は、基本設計がおおむね完了しており、立地サイトが決まれば詳細設計に進む段階で、すでに原子力規制庁との意見交換も5回実施済み。規制の予見性向上に取り組んでいるとの報告があった。日立GEベルノバニュークリアエナジーからは、開発中の大型革新軽水炉HI-ABWRや小型軽水炉BWRX-300の説明があり、特にBWRX-300はカナダのオンタリオ州で建設が決定しているほか、米国やヨーロッパでも導入・許認可取得に向けた動きがあると述べた。東芝エネルギーシステムズは、開発中の革新軽水炉iBRに関して、頑健な建屋と静的安全システムの採用で更なる安全性向上を進めながら、設備・建屋の合理化を進め早期建設の実現を目指すと強調した。IHIと日揮ホールディングスは、米国のNuScale社が開発中の小型モジュール炉(SMR)について、米国では設計認証を取得し、ルーマニアで建設に向けた基本設計業務が進められていると伝えられた。両社は、経済産業省の補助事業を活用し、原子炉建屋のモジュール化や要求事項管理、大型機器の溶接技術、耐震化などの技術開発に取り組んでいるという。その後、参加した委員から多くの期待感が示されたが、同時に課題点の指摘があった。例えば、革新炉開発の技術ロードマップの定期的な見直しの必要性や、日本特有の自然条件への適合に関する議論の進展、また、各社が進める新型炉の開発状況に応じた規制要件や許認可プロセスの予見性向上の必要性など挙げられた。また、エネルギー安全保障の観点や立地地域との信頼の醸成など技術開発以外で取り組むべき事項についても意見があった。産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、ロードマップには技術開発だけでなく、投資判断の際に重視される事業環境整備やサプライチェーン、人材の維持・強化についても明示的に盛り込むよう要望。また、環境影響評価や設置許可などの行政手続きについては、標準的なタイムラインの提示が必要だと指摘した。 小型軽水炉のロードマップに関しては、国内での開発動向や新たな知見を反映したアップデートに加え、日本企業が参画する海外の小型軽水炉プロジェクトの導入可能性も視野に、ロードマップで取り上げることを提案。またGX関連支援では、革新技術だけでなく、サプライチェーンを支える製造基盤の維持に対する支援継続も不可欠と訴えた。

- 07 Oct 2025

- NEWS

-

原子力小委 電力需給を見据えた将来像を議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が10月1日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力発電の将来像と見通しが議論された。同委員会では、次世代革新炉の動向や立地地域との共生、燃料サイクル、サプライチェーン・人材確保、国際動向などさまざまな課題が示され、委員から幅広い意見が出された。特に、電気事業連合会(電事連)がまとめた資料には、運転期間60年を前提とした場合、2030年代半ば以降に廃止措置に入る原子炉が増えるため、2040年代に約550万kWのリプレースが必要との試算が示され(既報)、これを中長期議論の出発点とすべきといった提案がなされた。黒﨑委員長は、脱炭素電源不足を避けるため将来像を提示する意義を強調し、定量的見通しの重要性、そして、電事連が示した試算を議論の出発点とする妥当性を確認した。他の委員からも、「リプレースに必要なリードタイムを考慮すると、時間的な猶予はあまりないため早期に議論に着手すべき」との声や「2040年以降のシナリオも、海外事例を参考に、政府と産業界が共同で計画を検討すべきだ」との声が上がった。この試算について多くの委員が支持した一方で、電力需要の伸び方など、DXやGXの進展次第で大きく変わる不確実性を考慮し複数シナリオを提示する必要性や、安全文化の確立、規制の予見性向上に関する指摘があがった。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、電事連が示したリプレースに関する試算について「電力需要の見通しと原子力比率に基づいた試算であり穏当と受け止めた」と評価し、国が将来像を策定するに当たって、「中期・長期の二段階で見通しを提示すべき」との意見を示した。また、原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、①原子力産業への就業確保②産業内での人材定着③シニアの活用、の3点を挙げ、原子力産業界全体の生産性向上に向け、省人化技術を積極的に活用することの重要性を訴えた。また、これらの課題について、「産官学の協力が必須であり、協会としても当事者意識をもってしっかり取り組みたい」と意欲を示した。〈発言内容はこちら〉

- 03 Oct 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 IAEA総会や原子力産業セミナー2027など紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

- 30 Sep 2025

- NEWS

-

原子力産業団体が共同声明 各国政府に原子力への投資支援を訴え

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)と韓国政府(産業通商資源部)が9月18日~19日にフランスのパリで「新原子力2025へのロードマップ」ハイレベル会議を共催したのを機に、原子力産業を代表する9業界団体((日本原子力産業協会(JAIF)の他、カナダ原子力協会(CNA)、米国電力研究所(EPRI)、仏原子力産業協会(GIFEN)、韓国原子力産業協会(KAIF)、米原子力エネルギー協会(NEI)、英国原子力産業協会(NIA)、欧州原子力産業協会(Nucleareurope)、世界原子力協会(WNA)の計9団体。))は9月18日、エネルギー安全保障の強化とクリーンで豊富な電力供給に対する世界的な需要の高まりに対応するために、各国政府に対して原子力への投資支援を呼びかける共同声明を発出した。 2023年、2024年にも開催されたこの年次ハイレベル会議には、政府と産業界のリーダーが一堂に会し、原子力に対する世界的な期待の高まりに応えるべく、必要な規模とペースで新規原子力発電所を建設するために必要な喫緊の課題について協議している。今回の会議では、多国間開発銀行やここ数か月間に原子力融資を発表した主要な民間資本関係者も参加し、原子力発電の規模拡大に不可欠な政策と資金調達のほか、タイムリーな建設や熟練した労働力の育成、燃料供給の確保、原子力部門のサプライチェーンに焦点を当てた協議が行われた。欧州原子力産業協会(Nucleareurope)のE. ブルティン事務局長は、「世界中の政府は、信頼性が高く、手頃な価格でクリーンな電力と熱を提供する上での原子力の重要な役割に合意している」と述べ、「政府は、大規模な新規建設から既設炉の出力増強と運転期間延長、小型モジュール炉(SMR)やマイクロ炉の開発と展開まで、あらゆる原子力技術を網羅するプロジェクトへの投資を支援する必要がある」と強調した。同声明では、政府に対して以下の分野で具体的な行動を起こすように提起している。 経済効率性の観点から、技術的に可能な既設炉の長期運転を確保する。新しい原子力プロジェクト(大型炉、SMR、先端技術)や原子力バリューチェーン、燃料サイクル施設を促進するための一貫性のある長期政策を確保する。ロシア製燃料と機器利用を段階的に廃止する多くのOECD諸国の意図を踏まえ、特に採掘、転換、濃縮に重点を置いた燃料サイクルを含む、原子力バリューチェーン全体を支援するための大胆な措置を引き続き講じる。クリーンエネルギー源に対して技術中立性を適用し、エネルギー部門の拡大を成功させる。これはエネルギーの最終消費者にとって不可欠であり、原子力部門への投資に対して明確なシグナルを送るためにも必要。さらに、原子力が国際的な炭素削減メカニズムにおける正当な取引手段として認められるようにする。世界銀行が原子力プロジェクトへの資金提供に前向きな姿勢を示していることを踏まえ、民間の資金調達も促進するため、国内および多国間レベルでの公的資金へのアクセスを可能にする。OECD域内および他国で新規プロジェクトを実現するOECDの可能性を最大限に引き出すために、強力かつ協力的な原子力サプライチェーンを支援する。規制当局間の連携強化により、設計のさらなる標準化を可能にし、コストの削減、フリートの展開を促進する。同産業団体は、気候変動とエネルギー安全保障の要請に応えるため、原子力開発を支援するという各国政府の取組みに対し、引き続き協力する用意があるとしている。

- 22 Sep 2025

- NEWS

-

NEMS2025 海外13か国から計28名が参加

将来の原子力業界を牽引する人材の育成を目指した研修コース、「Japan-IAEA 原子力マネジメントスクール(NEMS)2025」が8月19日に開講し、東京大学にて開講式が行われた。NEMSは、2010年にイタリアのトリエステで初めて開催されて以来、延べ2146名(112の加盟国)が参加してきた。日本での開催は今年で13回目。アジアや東欧、中近東など、原子力発電新規導入国等における若手リーダーの育成を主たる目的としている。今年は、海外13か国(ブルガリア、エストニア、インド、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、タイ)から18名、日本からは10名、計28名の研修生が参加した。約3週間にわたる日程で開催され、東京大学本郷キャンパスでの講義やグループワークのほか、東京電力福島第一原子力発電所、東北電力女川原子力発電所とPRセンター、日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力科学研究所の原子炉安全性研究炉(NSRR)と原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)、産業交流施設「CREVAおおくま」、「株式会社千代田テクノル大洗研究所」等へのテクニカルツアーを通じ、原子力に関連する幅広い課題について学ぶ。開催に先立ち、組織委員長の東京大学大学院工学系研究科の出町和之准教授は、研修生らを大いに歓迎し、研修生同士の関係性向上が将来の人脈に繋がると、指摘した。また、暑さの厳しい時期であることを鑑み、「体調管理に留意し、実りある時間にしてほしい」と研修生を労った。続いて挨拶に立った日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、IAEAをはじめとする関係各位に謝辞を述べた上で、「グループワーク等では、主体的に、そして積極的に議論に参加してほしい」と期待を寄せた。IAEAからは、原子力エネルギー局計画・情報・知識管理部(NEPIK)部長を務めるファン・ウェイ氏が登壇。同氏は、「世界的に原子力の専門人材やリーダーシップの必要性が高まっている」と指摘し、「各国政府や教育機関と連携し、若手の知識や経験の共有、国際的なネットワークづくりを進めていくことが不可欠だ」と述べた。最後に挨拶に立った上坂充原子力委員会委員長は、「他国の知見や政策を積極的に学び、自国にとって最適な形を模索する上で、IAEAの基準や国際的な取り組みを参考にすることは、皆さんの将来にとって重要な学びになるだろう」とNEMSの意義を強調。また、「今回のプログラムで自身の目で見て理解したことを、帰国後にご家族や友人にも伝えてほしい。知識や経験の共有が、国際社会全体の原子力の未来を形づくることにつながるだろう」と述べた。

- 22 Aug 2025

- NEWS

-

増井理事長 オークション見直しで要望

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は7月25日、定例の記者会見を行い、美浜発電所をめぐる動きや、長期脱炭素電源オークションの一部見直しについて、コメントした。増井理事長はまず、関西電力が美浜発電所後継機の自主的な現地調査を再開したことについて、原子力産業界としての受け止めについて説明した。同発電所の地質調査の再開は、原子力開発全体に好影響を与え、関西電力が導入の念頭に置く、大型革新軽水炉をはじめ、さまざまな次世代革新炉の開発に良い影響を与えると指摘。国が策定した2050年を見据えた革新炉開発の技術ロードマップと合わせ、今後の開発・建設が進むことに期待を寄せた。次に、「次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会」における中間とりまとめに対するパブリックコメントを提出したことについて言及。長期脱炭素電源オークションの一部見直しが行われたことを受け、同協会がコメントを提出したことを明らかにした。最も大きな変更箇所となった「入札後に発生した事業者に責任がない費用増加について、一部回収を認める」という制度の導入について、既設発電所の安全対策投資や、30万kWe未満の次世代革新炉もその対象に含むよう追加で要望したことを明かした。さらに、回収可能な範囲の上限が1.5倍と設定されているが、海外事例を踏まえて、この上限を緩和すべきと進言したと述べた。その理由について増井理事長は、「長期脱炭素電源オークション自体は、電源への投資をローリスク・ローリターンにする画期的な仕組みだと考えているが、既設の原子力発電所の一部が対象外であるほか、容量や出力に制限がかかっているなど、見直しの余地がある」と述べた。また、「1.5倍という上限は、事業者に帰責性のない事由でどれくらい費用が超えるのか判断がつきにくく、新規建設の観点からひとつの障害になる可能性があり、投資促進の観点から進言した」と説明した。

- 29 Jul 2025

- NEWS

-

柏崎刈羽の再稼働めぐり県民公聴会

新潟県は6月29日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する県民公聴会を実施した。同公聴会は、新潟県の花角英世知事が再稼働をめぐる是非を県民に問う場として掲げ、8月末までに県内5か所で開催する。初回の同日は、柏崎・刈羽エリアの住民が対象となった。18名の参加を予定していたが、2名が欠席し、新潟県商工会議所連合会など6団体から8名、一般公募が8名の計16名が参加した。賛成7名、反対5名、条件付き賛成2名、1人が再稼働に「疑義がある」とし、残る1名は賛否を明かさなかった。県トラック協会の推薦を受けて出席した柏崎市在住の70代の男性は、「日本は化石燃料に大きく依存しており、国内に資源がない。エネルギー供給の不安定さを解消するため、また、脱炭素電源として原子力が担う役割は大きいと考えている。柏崎刈羽原子力発電所は同地域や新潟県のみならず、国にとっても重要な資産。私自身、発電所周辺のUPZ(緊急防護措置区域)に住んでいるが、活用しない手はない」と述べ、賛成の立場を示した。また、新潟県商工会議所連合会から推薦を受けた柏崎市在住の60代の男性は、「現在、発電所では多くの新潟県民が勤務し、その中でも多数が柏崎刈羽地域に住む人々である。再稼働が進む西日本と比べ、電気料金の地域格差も広がっており、これは産業界や家庭にも影響を及ぼしている」と述べた。その一方で、「立地地域にとっての真の安心・安全は、原子燃料サイクル全体の完成であり、その責任を国に果たしてほしいと思う」と述べ、今後の課題を口にした。一方で、柏崎市在住の70代男性からは「避難道路がまだ完成していないほか、内閣府が定めた広域避難計画の緊急時対応の実効性を疑問視している」といった声もあがるなど、賛否が交錯する公聴会となった。花角英世知事は、県内市町村長との懇談会を5月下旬から行っており、これを「夏いっぱい」まで実施する見解を示している。そのため、同公聴会の開催終了を見込む8月末以降に、再稼働の是非の判断がくだされる見通しだ。

- 01 Jul 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 日加フォーラムなど紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は6月27日、定例の記者会見を行い、プレスリリースや活動報告、また、記者からの質疑に応じた。増井理事長はまず、6月19日に行われた「第1回日本・カナダ原子力フォーラム」の概要を紹介。同フォーラムは、両国の原子力産業界のビジネス交流の促進が目的で、カナダから17社・33名、日本からは32社・53名が参加し、活発な意見交換が行われるなど、「とても盛況だった」と述べた。このほか、双方の官民代表による講演や、技術・事業に関するパネルディスカッションを実施したことや、カナダの国立研究機関や大学関係者が来日し、日本側の多くの参加企業との交流が行われたことを説明。多くの参加者から、「非常に有意義だった」「今後の連携につながる機会となった」といった前向きな声が多く寄せられたことなどを伝えた。増井理事長は「カナダは、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)の実用化計画が進むダーリントン原子力発電所があり、以前から着目していた国のひとつ。今回のフォーラムを通して、両国の原子力政策や産業の現状について理解を深める貴重な機会となり、将来的なビジネス連携の可能性を探る上でも大きな意義があった」と述べ、引き続き産業界・関係機関と連携していく考えを示した。その後、記者から、「SMRの導入が実現間近のカナダと比べ、なぜ日本では具体的な話進まないのか」を問われ、増井理事長は、「日本では、新たなサイトを確保するのが現実的に難しく、既設炉のサイト内の有効活用が前提となっている。そのため、導入の道筋が明確である次世代型の高温ガス炉や大型炉の開発が優先されている」と述べた。また、「カナダの規制機関はすでにSMR(BWRX-300)に対して設計認証を出しているが、これは米国などで認証を受けた技術をベースにしているため、審査項目の一部が省略され、簡素化が図られている」と説明し、両国の原子力規制当局の連携について触れた。また、増井理事長は、6月6日に全面施行された「GX脱炭素電源法」について、原子力産業界にとって大きな意味を持つものであり、非常に歓迎すべきものだと受け止めている」とコメント。同24日に専門委員として出席した原子力小委員会での自身の発言については、「原子力発電電力量の見通しの明確化、資金調達と投資回収のあり方についてはさらなる検討が不可欠」とあらためて強調した。

- 30 Jun 2025

- NEWS

-

原子力小委 原子力の見通しや将来像を示す

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が6月24日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力政策の具体化に向けて議論された。同委員会では、次世代革新炉の開発・導入や既設炉の最大限活用、サプライチェーンと人材の維持、SMRの国内実証、投資環境の整備などについて、どのような観点や仮定の下であれば定量的な見通しを示せるかが議論され、「第7次エネルギー基本計画は決定されたものの、再生可能エネルギーと並ぶ脱炭素電源として原子力を活用するには、具体化すべき課題が数多く残されている」といった意見が多くの委員から示された。委員の日本エネルギー経済研究所の山下ゆかり氏は、フランスを例に挙げ、「同国では2022年2月に、2050年までに6基から14基の大型原子炉と数基のSMRの新設計画を発表し、原子力の延長に必要な技術開発の準備を進めている。ただ、需要側供給側の双方に様々な不確実性があるため、原子力発電の目標数字を示すことが困難で、リスクとなることも理解する」と述べた。また、同じく委員のみずほ銀行の田村多恵氏は、「今後、革新炉の開発が進めば、炉型ごとに違ったサプライチェーンが必要になるかもしれない。定量的な見通し、将来像の設定は難しいが、実効性のある数値が示されることに期待する」と述べた。他にも、委員のSMBC日興証券の又吉由香氏は、「原子力発電設備容量の見通しと将来像を定量的に示すことは重要だが、一方で年限を定めた見通しの提示には不確実性が伴う。何年で何基の市場投入ペースといったベンチマーク議論から発展させていくプロセスも重要だ」と述べ、発電事業者、業界団体、規制当局らをまたいだ統合的な推進をつかさどる司令塔を作り、機能させることの重要性を訴えた。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、原子力が「どれだけの容量がいつまでに必要か」という長期にわたる時間軸と開発規模の明示、そして、資金調達・投資回収制度の検討、サプライチェーンの課題解決、の3点を訴え、今後も政府と産業界が連携して継続的に取り組むことが重要であると述べた。〈発言内容は こちら〉黒﨑健委員長は、第7次エネルギー基本計画で「2040年度の電源構成に占める原子力発電比率を2割程度とする」という方向性が示された中で、「実効性がある具体的な計画を出すのは大きな宿題だ」と述べたほか、福島第一原子力発電所の廃炉対応や六ヶ所再処理工場の審査延期問題を指摘し、竣工後を見据えたバックエンド事業の議論の重要性を強調した。また、今回の会合では、原子燃料サイクルの推進に向け小委の下に作業部会を新設することが決定した。

- 27 Jun 2025

- NEWS