キーワード:JAIF

-

「原子力人材育成ネットワーク」報告会開催、遠隔教育に関し議論

原子力人材育成に係る産学官連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」(運営委員長=新井史朗・原産協会理事長)の2020年度報告会が2月16日に開催された。オンライン形式となった今回の報告会には約120名が参加。原子力教育における遠隔ツールの活用をテーマに、小原徹氏(東京工業大学先導原子力研究所教授)の進行のもと、パネルディスカッションが行われた。登壇者は、喜連川優氏(東京大学生産技術研究所教授)、若林源一郎氏(近畿大学原子力研究所教授)、高田英治氏(富山高等専門学校教授)、中園雅巳氏(IAEA原子力エネルギー局上級知識管理官)。九大学生へのアンケート結果「オンライン授業は対面授業を代替できていたと思いますか」(国立情報学研・喜連川氏発表パワポより引用)国立情報学研究所所長も務める喜連川氏は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い2019年度末より取り組んできた大学教育における「対面から遠隔への転換」支援策を披露。行政機関や全国の大学・高専などと連携した情報交換活動により、遠隔講義での著作物の無償利用(2020年度内)が可能となった成果を紹介した。また、同氏は、九州大学で最近実施された遠隔講義に関する学生アンケートの結果を例示。それによると、学部1年生より2~4年生の方が遠隔講義への満足度が顕著に高い傾向にあった。コロナ終息後も見通した講義スタイルに関する学生の意見から、講義録をオンデマンド配信し難解な部分を繰り返し視聴できる工夫も求められていることをあげた上で、喜連川氏は「学びのスタイルが変わりつつある」などとして、今後もIT技術を通じた高等教育の向上に取り組んでいく考えを述べた。近大が構想する「原子炉遠隔実習システム」のイメージ(上)とバーチャル・コンソール画面(近大・若林氏発表パワポより引用)教育現場に携わる立場から若林氏は、大学保有の原子炉が少ない現状下、研究炉「UTR-KINKI」を用いた実習に関し、研修生の旅費と原子力規制(入域人数制限など)の課題をあげ、TV会議システムを通じ研究炉を持たない国にも原子炉実験の機会を提供するIAEA-IRL(Internet Reactor Laboratory)を手本とした「原子炉遠隔実習システム」構想を披露。モニター画面に表示される「原子炉バーチャル・コンソール」を遠隔地の教室と共有し指導を行うもので、現場での実習参加に替わる有効な手段として期待を寄せた。一方、感染症対策により2020年度はオンラインによる原子炉実習を行った経験から同氏は、「対面でないと伝わらないものもある。実際に現場に入るまでの手続きも含めて実習といえる」などと述べ、遠隔実習には限界があることを示唆。高田氏は他校へも配信する原子力人材育成“eラーニング”のカリキュラムを紹介し、今後の課題としてコンテンツの充実と若手高専教員の裾野拡大をあげた。また、将来のリーダーを目指す各国若手の育成に向けたIAEA「原子力エネルギーマネジメントスクール」(NEMS)に関わる中園氏は、国際的視点から、オンラインを通じたイベントを開催する上で、地域間の時差を「最大の問題」と指摘。一般参加者を交えた討論では、原子力分野の遠隔教育に関し、機微情報に係るセキュリティ対策についても質疑があった。上坂原子力委員長「原子力人材育成ネットワーク」は2010年11月の発足から10年を迎えた。今回の報告会では、原子力委員会・上坂充委員長からの祝辞が紹介されたほか、ネットワーク初代の、それぞれ運営委員長、事務局長を務めた服部拓也氏(原産協会顧問)、杉本純氏(サン・フレア校長)が、当時を振り返るとともに、発足4か月後に福島第一原子力発電所事故が発生し新たな課題に対応してきた経緯を語った。花光氏(仏プロバンスにてオンライン参加)また、NEMSの日本誘致(2012年)に貢献し、現在はITER機構で活躍中の花光圭子氏がフランスよりオンライン参加。コロナの影響で厳しい外出制限が敷かれている現地の状況を述べながらも、「ネットワークを活かした実習が続いていることはとても意義深い」と、日本が主導する原子力人材育成の取組に期待を寄せた。

- 18 Feb 2021

- NEWS

-

文科省作業部会、原子力機構の中長期目標に関し原産協会他よりヒア

文部科学省の原子力研究開発・基盤・人材作業部会(主査=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)は2月10日、日本原子力研究開発機構の中長期事業目標(2015~21年度)の変更に関し、日本原子力産業協会と日本電機工業会よりヒアリングを行った。中長期目標の変更は、独立行政法人の目標策定に関する政府指針の改訂などに伴うもので、新たな中長期目標案には、人材確保・育成やイノベーション創出に向けた取組が追加記載されている。同機構を所管する一行政庁として文科省は、同作業部会で9日の電気事業連合会、日本原子力学会、原子力規制庁に続きヒアリングを実施した。10日の会合で、原産協会からは、人材育成部長の喜多智彦氏が産学官連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」の共同事務局を原子力機構とともに務める立場から説明。同氏は、研究開発と人材育成は「表裏一体」の関係にあるとし、効果的・効率的に進められるよう「協力と連携」をキーワードに掲げた。今後、革新炉・小型モジュール炉(SMR)などの研究開発に向け、「産官学連携研究開発プラットフォーム」のような仕組みが必要であるとし、原子力機構にその中核となる機能を期待。人材確保・育成の視点からは、同機構に対し、国際研修コースや学生実習などの取組に評価を示した上で、「大学との連携強化」、「技術系人材の確保・育成」、「長期的・継続的な人材・資金の投資」の重要性を述べた。電機工業会からは原子力部長の小澤隆氏が説明。同氏は、プラントメーカーの立場から、原子力機構に対し、新型炉の早期実用化に向けた規制対応、高速炉サイクル開発に係る海外の政府・研究機関との協力、水素製造システムの実証が期待される高温ガス炉「HTTR」の早期稼働などを要望した。原子力機構は、今後の人材育成・確保に関し、2月中にも見込まれる研究炉「JRR-3」の再稼働など、新規制基準対応より停止していた施設の再開を見据え、人・予算の1割程度増を目指していくとした。原子力産業以外でも技術基盤の維持が困難となっている現状について、喜多氏が「産業間で技術系人材の奪い合いが起きている」と述べたのに対し、産業界での経験を踏まえ佐藤順一氏(科学技術振興機構研究開発戦略センター上席フェロー)は、「国として真剣に考える必要がある」などと、喫緊の課題であることを改めて強調。また、原子力科学技術に係る立場から矢野安重氏(仁科記念財団常務理事)は、加速器を利用した放射性廃棄物減容化の技術開発に期待を寄せるなどした。科学技術行政に通じた寺井隆幸氏(東京大学名誉教授)は、2日間のヒアリングを振り返り、今後多分野にわたる原子力研究開発の方向性について改めて整理していく必要性を述べた。

- 10 Feb 2021

- NEWS

-

原産協会・新井理事長がプレスブリーフィング

原産協会の新井史朗理事長は1月21日、プレスブリーフィングを行った(=写真)。年明け後最初のプレスブリーフィングに際し、新井理事長は1月5日に発表した理事長メッセージ「2021年の年頭に当たり」を改めて紹介。同メッセージでは、新型コロナウイルス感染拡大によるエネルギー需要の減少、2050年カーボンニュートラル宣言など、原子力産業界を巡る2020年の動きを振り返った上で、原産協会が取り組む「原子力発電に対する理解の獲得」、「福島復興支援」、「人材確保・育成」、「国際協力」について述べている。2020年は新たな再稼働プラントがなかったが、2021年の見通しについて問われたのに対し、新井理事長は、「新規制基準に基づく設置変更許可を取得したプラントすべてが一日も早く再稼働して欲しい」と期待。1月12日に安全対策工事が完了した東京電力柏崎刈羽7号機については、2007年の新潟県中越沖地震に伴い停止した際の地元への対応も振り返り、「県全体での丁寧な説明が必要」などと述べた。昨夏に議論が始まったエネルギー基本計画の見直しに関しては、東日本大震災直後の火力発電停止や計画停電の経験、昨今の厳寒によるLNG在庫減少にも触れ、電源の多様化・ベストミックスの重要性、電力の安定供給確保における原子力の優位性を強調。10月には東京と大阪で学生向けの合同就職説明会「原子力産業セミナー2022」が開催され前回を上回る来場者を集めたが、今後の新増設・リプレースも見据え、引き続き人材の確保・育成、技術の維持・向上に取り組んでいく考えを述べた。

- 22 Jan 2021

- NEWS

-

原産協会が「原子力発電に係る産業動向調査」報告書まとめる、コロナの影響も

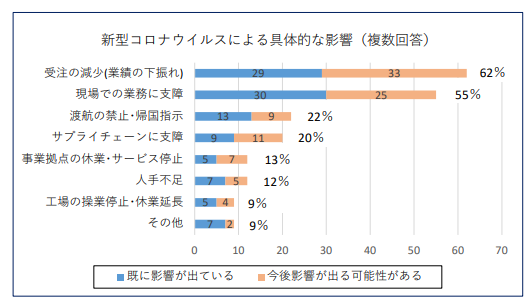

原産協会は11月20日のプレスブリーフィングで、2019年度の「原子力発電に係る産業動向調査」報告書の概要を説明した。調査対象は、会員企業を含む原子力発電に係る産業の支出や売上、従事者を有する営利目的の企業で、248社(電気事業者11社、鉱工業他226社、商社11社)より有効回答を得た。それによると、2019年度の電気事業者の原子力関係支出高は、「機器・設備投資費」の大幅な減少により、前年度比5%減の2兆155億円。一方、鉱工業他の原子力関係売上高は、同6%増の1兆7,017億円、原子力関係受注残高は同7%増の2兆1,724億円となった。電気事業者と鉱工業他を合わせた原子力関係従事者数は、前年度とほぼ横ばいの4万8,728人だった。原子力発電に係る産業の景況感に関しては、現在(調査を実施した2020年度)を「悪い」とする回答が78%で前回調査から2ポイント減少したものの、1年後(2021年度)は「悪くなる」との回答が27%と3ポイント増加しており、福島第一原子力発電所事故以降、景況感の回復は厳しい状況。原子力発電所の運転停止に伴う影響としては、「技術力の維持・継承」(59%)、「売上の減少」(58%)が依然と上位にあがっている。「技術力の維持・継承」に係る影響の具体例としては、「OJT機会の減少」が最も多く、この他、雇用の確保や企業の撤退に伴う技術・ノウハウの散逸などがあげられた。また、他社の撤退による影響を受けている、または受ける恐れのある主な分野としては、「技術者・作業者」(38%)、「素材・鋼材」(23%)が多かった。一方で、原子力発電所の追加安全対策が受注の増加や、技術力向上につながっているとする企業もあった。原子力発電に係る産業を維持するための課題としては、「政府による一貫した原子力政策の推進」(73%)、「原子力発電所の早期再稼働と安定的な運転」(61%)、「原子力に対する国民の信頼回復」(58%)が引き続き上位にあがっている。今回の調査では、新型コロナウイルス感染拡大による影響についても尋ねており、50%が「既に影響が出ている」と、39%が「今後影響が出る可能性がある」と回答。具体的な影響としては、「受注の減少(業績の下振れ)」が最も多く62%で、「現場での業務に支障」の55%がこれに次いだ(=図)。

- 24 Nov 2020

- NEWS

-

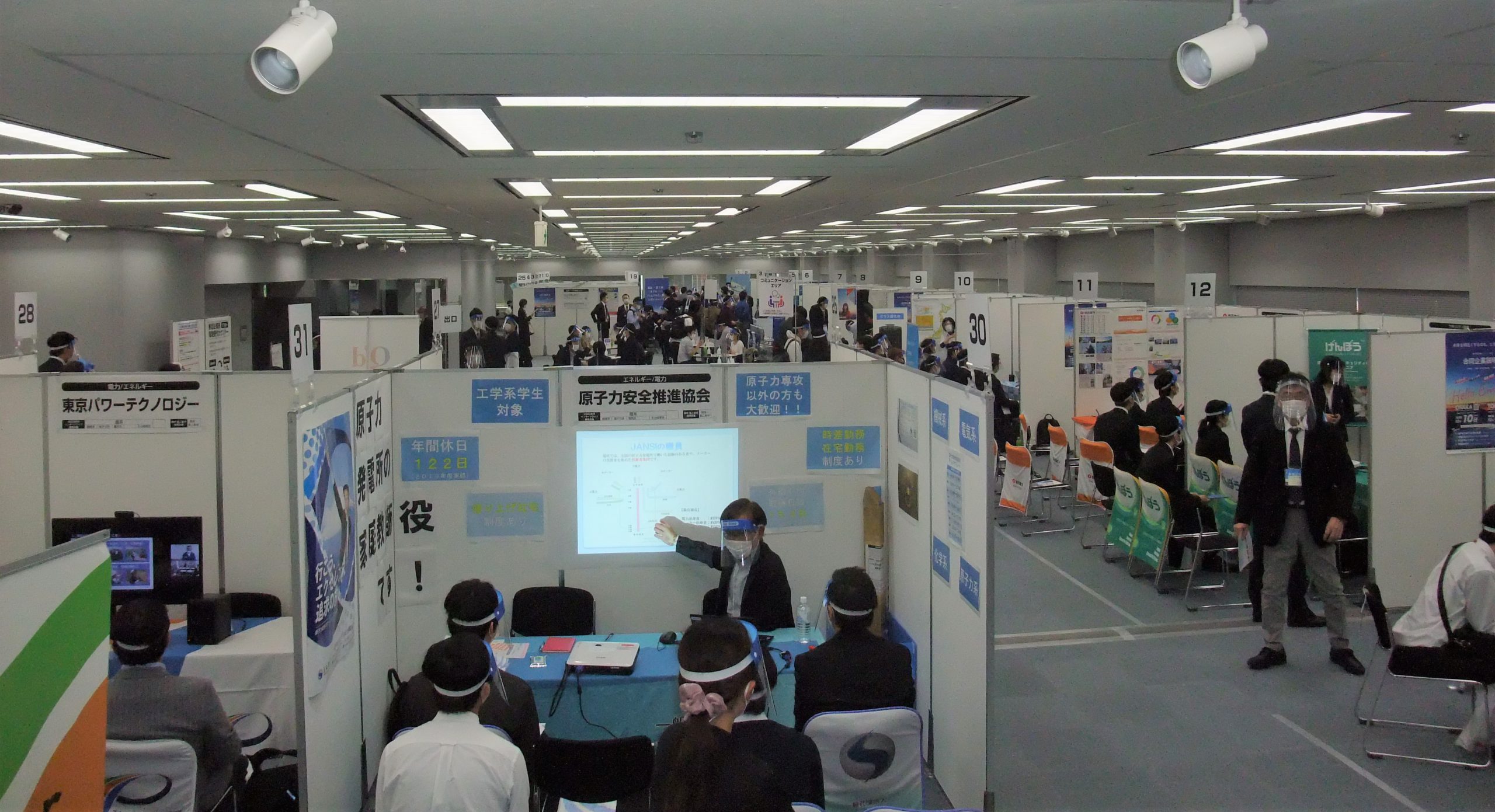

合同就職説明会「原子力産業セミナー2022」開催

原子力関係企業・機関の合同就職説明会「原子力産業セミナー2022」(東京会場)が10月31日、新宿エルタワーのサンスカイルームで開催された。大学、大学院、高専を2022年に卒業予定の学生や既卒者などを対象とした就職活動支援、ならびに原子力産業界への理解向上を目的として、原産協会と関西原子力懇談会の主催により毎年度行われているもの。既に10日には大阪でも開催されており、今回セミナーの企業・機関の参加は、両会場とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ブースで担当者が学生たちに直接説明する形式の他、Web会議システムでの質疑応答スペースも設けられた。参加企業・機関数は、大阪会場が26社、東京会場が34社で、両会場の合計(延べ)は前回(2020年2月)の81社より減少。一方で、来場学生数は、大阪会場が193名、東京会場が246名、計439名と、前回の255名を上回った。学生が業界研究を始めるタイミングに合わせ、今回は開催時期を前倒し。感染症対策のためオンラインセミナーも増えつつある状況下、「学生たちが企業担当者と対面できる貴重な機会ととらえている」ことが学生数増加の一因と推察されている。今回、東京会場で取材に応じてもらえた幾つかのブースで採用担当者より話を聞いた。原子力発電環境整備機構(NUMO)では、高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けて、10月には北海道寿都町・神恵内村で文献調査応募に係る判断がなされるなど、注目すべき動きがあるが、担当者によると、「他の企業ブースでNUMOという組織名を聞いた」という学生は多いものの、地層処分に関しては「ほとんど認知されていない」という状況。一方で文科系学生も多く訪れていることに期待感を示し、「若い人たちに頑張ってもらわないと成功しない」と、幅広い分野の人材を確保していく必要性を語った。原子力規制庁では、「技術を活かせる」特徴を掲げ、通常の業務を一定期間離れて教育・訓練に専念させる資格付与制度の独自性など、入庁後にスキルアップしていく人材育成の姿勢を強調。訪れる学生には福島県の出身者も多いことから、「『原子力の安全性は重要』という気概を感じる」と話した。また、東海村の原子力関連企業団体「原子力人材育成・確保協議会」のブースでは加盟する5社が参加。2016年に設立された同協議会では、学生・教員・保護者対象の企業説明会、インターンシップ、出前授業などを通じた人材育成・確保活動を地道に行っており、今回のセミナー参加に際し「まず認知度を上げそれが採用につながれば」と期待を寄せていた。

- 02 Nov 2020

- NEWS

-

原産協会女性シンポ、長崎大・折田氏が福島での保健活動を紹介

原産協会は10月28日、会員組織の主に女性を対象とした2020年度「女性シンポジウム」を開催した。今回は、オンラインシステムによる「Webセミナー」となり、約100名が参加。講師には、長崎大学原爆後遺症研究所助教の折田真紀子氏を招き、放射線と健康影響の基礎知識を始め、福島第一原子力発電所事故後、住民の方々に対し健康管理と放射線に関する正しい理解の普及に取り組んできた経験を聴き、質疑応答を行った。折田氏は、長崎大学が包括的連携協定締結のもと「復興推進拠点」を開設し復興支援を行ってきた川内村と富岡町での活動を主に紹介。2012年1月に福島県下で初めて「帰村宣言」を行った川内村だが、空間線量率の低下、学校の再開やインフラ整備が進む一方で、特に若年層での帰還が進まぬ現状を、2012年と2017年の年代別住民帰還率から示し、「川内郷 かえるマラソン大会」の開催、ワイン用ぶどう栽培、企業誘致など、帰還を促進する様々な取組が進められているとした。また、富岡町については、車座集会を通じた住民の方々との交流を紹介。食品中の放射性物質に関する質問の他、将来への不安感・疎外感の声もあることから、「行政と連携して取り組む必要があるのでは」などと述べた。自身が取り組む保健活動に関し同氏は、事故直後に福島県内で行われた勉強会で「娘が福島で出産できるのか」、「放射線はうつるのか」との質問があったことを振り返り、「放射線の健康リスクに関する知識や情報が住民の方々に適切に伝わらず、社会的な混乱が引き起こされた」として、リスクコミュニケーション・対話活動の重要性を強調。「客観的評価に基づいたリスクコミュニケーションが大事」とする取組姿勢の例として、富岡町の70歳男性が自身で行った個人積算線量の詳細な記録と、これを活かした今後の帰還支援の可能性をあげるなどした。参加者からは、放射線に関するわかりやすい説明の仕方、食品中の放射性物質基準値のとらえ方、空間線量率と帰還意思の関係、信頼関係の構築などに関し質問があった。

- 29 Oct 2020

- NEWS

-

新井理事長が初のプレスブリーフィング

原子力産業協会の新井史朗理事長が9月25日、月例のプレスブリーフィングを行った。8月3日の就任後初めてで、「原産協会の主要事業である、地域社会の理解促進、海外との交流、人材育成に自身が先頭に立って取り組んでいく」と抱負を述べた。新井理事長は、最近の原子力界を巡る動きとして、六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査に係る事業変更許可の発出を始め、MOX燃料加工工場についても原子力規制委員会において審査書案取りまとめの段階に至ったなどをあげ、「資源に乏しいわが国にとって大変重要な事業」と、核燃料サイクルに関するこの数か月間の着実な進展を歓迎した。今後六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けた安全性向上対策工事が進められ、再稼働によりプルサーマル発電を行うプラントが増えていく必要性にも言及。さらに、8月中旬以降、北海道寿都町や神恵内村における高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査応募に関わる報道がなされていることについて、「大変ありがたいこと」と、最終処分への関心の高まりに期待感を示した上で、核燃料サイクル・バックエンド対策の重要性に対し「地域社会の理解促進が図られるよう努めていきたい」と述べた。また、9月3日に原産協会が各国・地域の原子力産業団体と共同で作成・発信したビデオメッセージ「Voice from Nuclear Industry-Contributing to a clean and resilient recovery」を紹介。オンラインで行う海外との交流事業を「ウィズコロナ時代の新たな工夫」と述べ、引き続き「社会に貢献できる原子力の価値を積極的に訴えていく」ことを強調した。今後の行事予定としては、合同企業説明会「原子力産業セミナー2022」の開催(大阪会場:10月10日、東京会場:同31日)、各会場の参加予定企業・機関を披露。今回は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い対面方式とWeb方式の併用となる。記者より、9月16日の菅政権始動について問われたのに対し、新井理事長は、「課題が山積しているところだが、エネルギー政策も国の根本となる政策」と述べ、次期エネルギー基本計画の検討において、新増設・リプレースも含め原子力の位置付けがより明確となるよう新たなリーダーシップに期待。また、現行のエネルギーミックスで掲げる原子力の総発電電力量に占める割合「20~22%」の妥当性に関しては、再生可能エネルギーの経済性などから、「原子力を一定程度利用していく」必要性を強調。その上で、福島第一原子力発電所事故で失われた信頼の回復に向け、「どうすれば効果的に情報発信できるか。われわれとしても課題」との認識を示した。

- 28 Sep 2020

- NEWS

-

原産協会、海外団体と共同でビデオメッセージ

日本原子力産業協会はこのほど、米国、欧州、英国、カナダの原子力産業団体と共同で、新型コロナウイルスの世界的なパンデミックからの復興と気候変動・環境対策に関するオンライン・プラットフォーム「Platform for Redesign 2020」にビデオメッセージを提出した。〈原産協会プレスリリースは こちら〉「Platform for Redesign 2020」は、小泉進次郎環境大臣が全体議長を務めるオンラインの閣僚級会合(9月3日開催)に合わせて立ち上げられた「新型コロナウイルスからの復興×気候変動・環境対策」に関する各国の取組状況などを共有する情報プラットフォームで、各国の大臣、国際機関、地方自治体、産業界、市民などからのビデオメッセージの提出を呼びかけている。提出されたビデオメッセージは順次「Platform for Redesign 2020」のサイトに掲載されている。ビデオメッセージに登場するのは、原産協会(JAIF)の新井史朗理事長、米国原子力エネルギー協会(NEI)のマリア・コースニック理事長、欧州原子力産業協会(FORATOM)のイヴ・デバゼイユ事務局長、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックス理事長、カナダ原子力協会(CNA)のジョン・ゴーマン理事長。COVID-19パンデミックと気候変動という2つの直面する危機に対応するには、持続可能で強靭な社会経済システムの構築が必要であり、それに大きく貢献する原子力の価値について、安定供給、脱炭素、エネルギー安全保障、経済復興などの観点から訴えかけている。今回のオンライン閣僚級会合の立ち上げに際し、小泉環境大臣は、(1)各国の「コロナ復興×気候変動・環境」の知見共有、(2)コロナ禍によりCOP26が延期される中においても気候変動対策を後退させずむしろ世界の気運を高めていく――との目的を示した上で、1997年のCOP3以来の気候変動閣僚級会議における議長国として、「わが国が国際社会にイニシアティブを発揮してきたい」と意気込みを述べている。会合の成果は「Platform for Redesign 2020」にも掲載される。

- 03 Sep 2020

- NEWS

-

原産協会が総会開催、今井会長「温室効果ガスを排出しない原子力発電」の必要性を強調

原産協会は8月3日、2020年度の定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2019年度の決算案および任期満了に伴う役員選任の承認とともに、2020年度の事業計画・予算の報告がなされた。開会に先立ち挨拶に立った今井敬会長はまず、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴い深刻さを増した日本の医療や工業の現場における供給不足の現状に触れた上で、「社会を支える重要なインフラの一つである電力供給も同様のリスクを抱えている」として、エネルギー自給率の改善が喫緊の課題となっていることを強調。また、地球温暖化問題への対応も含め、「温室効果ガスを排出せず安定した電力供給が可能な原子力発電の最大限の活用が必要不可欠」として、可能な限り早期に再稼働が進展する必要性を述べた。その上で、政府において今後検討が行われる次期エネルギー基本計画については、「将来にわたる原子力の活用が明確に示されるもの」と期待。さらに、原子力産業界による安全性向上の取組に成果を認める一方、「『もう十分』というゴールはない」と、継続的な改善の重要性を強調し、これにより再稼働、運転期間延長、設備利用率の向上など、既存炉の活用が実現するとした。新たな技術開発による新増設・リプレースや、先般原子力規制委員会より新規制基準に係る変更許可が発出された六ヶ所再処理工場についても核燃料サイクルの完結に向け着実な進展を期待。原子力技術の有望性に関し、今井会長は、「何世代にもわたって人類の動力源となるほか、医療、工業、農業などでも大きな恩恵をもたらす」と強調し、産官学連携を通じた人材育成ネットワークの取組を通じて優秀な若者たちを惹きつける魅力的なイノベーション創出を図っていく必要性を述べた。総会では11名の理事の交替が承認。その中で、副会長には、車谷暢昭氏(東芝取締役代表執行役社長CEO)に替わり、宮永俊一氏(三菱重工業取締役会長)が、理事長には、高橋明男氏に替わり、新井史朗氏(東京電力ホールディングス理事/原子力・立地本部副本部長が就任することとなった。退任する副会長の車谷氏は在任中の2年間における福島第一原子力発電所廃炉に向けた技術開発の取組を振り返り、新任の宮永氏はBWRも含めた再稼働や核燃料サイクルが進展していく必要性を述べるなど、それぞれ今後の原子力産業発展への期待を語った。また、退任する理事長の高橋氏は、5年前の就任当時にまだ再稼働した原子力発電プラントがゼロだったことを振り返った上で、引き続き原子力産業界が抱える課題の解決に向け連携がさらに深まるよう期待。新任の新井氏は、東京電力東通原子力建設所に従事した経験を活かし「力を尽くしていきたい」と抱負を述べた。

- 04 Aug 2020

- NEWS

-

原産協会・高橋理事長がプレスブリーフィング、新型コロナ受け5か月ぶり

原産協会の高橋明男理事長は7月28日、プレスブリーフィングを行った。新型コロナウイルス感染症拡大を受け5か月ぶりの開催となり、同日発表のメッセージ「パンデミックとエネルギー安全保障」を示し、医療器具不足やマスクの入手難などから感じられた「わが国の海外依存の大きさ」や「国の安全保障への不安」、エネルギー安全保障を支える原子力発電の重要性を強調。記者からは、新型コロナウイルス感染症が原子力産業に及ぼす影響の他、石炭火力に関わる非効率プラントのフェードアウトや輸出規制強化などを踏まえた今後のエネルギー政策について質問があった。これに対し、高橋理事長は、「来年にも見込まれるエネルギー基本計画改定に向け議論されるものと認識」とした上で、「供給に支障をきたしてはならない」と、ベースロード電源の重要性を述べ、その中で「原子力が3E(安定供給、地球環境、経済性)に優れている」ことが理解される必要性を述べた。新増設・リプレースに関し、小型炉については、「大型炉に比べスケールメリットが少なく経済的には厳しい」一方で、「固有の安全性を持ち、工場での量産で初期投資が小さくできる」として、高速炉、高温ガス炉、軽水炉小型化など、日本における開発・導入の可能性を提示。この他、運転期間延長の技術的側面に係る原子力エネルギー協議会(ATENA)の役割、廃炉の進展に伴う廃棄物処分の課題などに関する質疑応答があった。

- 29 Jul 2020

- NEWS

-

原子力委、グロッシーIAEA事務局長を招き意見交換

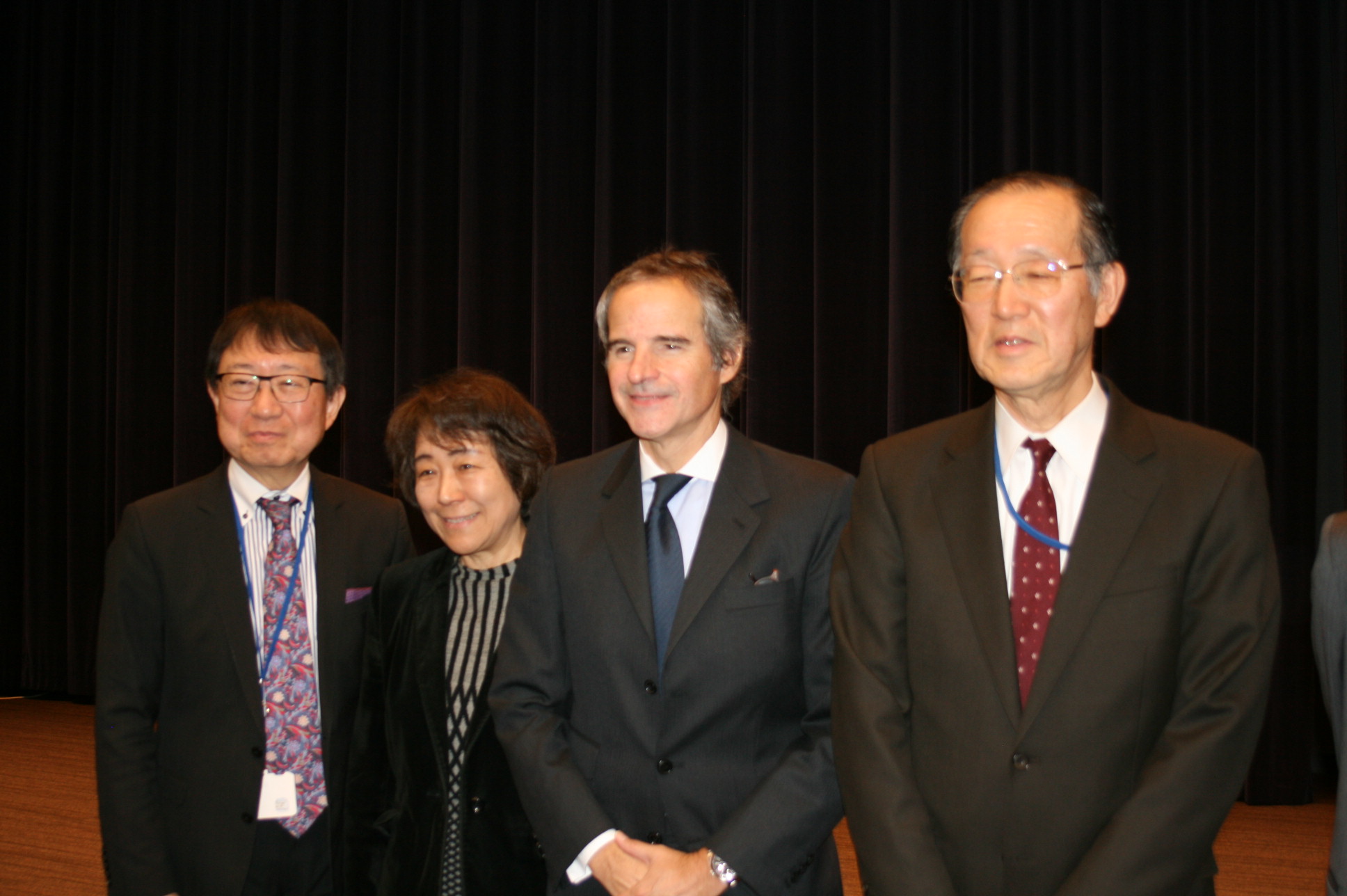

原子力委員会は、2月25日の定例会議で、来日中のラファエロ・マリアーノ・グロッシーIAEA事務局長を招き意見交換を行った。会議には、日本の原子力関連機関を代表し、日本原子力研究開発機構の児玉敏雄理事長、量子科学技術開発研究機構の平野俊夫理事長、原産協会の高橋明男理事長も同席し、各々の活動について紹介した。冒頭、竹本直一内閣府科学技術政策担当大臣が挨拶に立ち、福島第一原子力発電所の廃炉に関するレビューミッション派遣など、IAEAによる日本への広範な支援に対し感謝の意を表明。また、昨秋のIAEA総会に日本政府代表として出席したことを振り返り、今回、グロッシー事務局長来日の機に設けられた意見交換の場を「歓迎すべきこと」と強調するとともに、引き続きIAEAとの緊密な協力のもと、原子力の平和的利用促進や核不拡散体制の強化に取り組んでいく考えを示した。1985年にアルゼンチン外務省に入省後、外交・国際機関の職務を歴任してきたグロッシー事務局長は、「35年間で何度も日本を訪れた」としている。今回、2019年12月のIAEA事務局長就任後、初の来日に際し、同氏は2019年7月に逝去した前任の天野之弥事務局長の功績に「10年間にもわたりリードしてきた」と敬意を表明。日本の原子力に関しては、福島第一原子力発電所の廃炉など、「独自の問題も抱えている」としながら、発電以外でも医学利用を始めとする幅広い原子力科学技術分野で「リーダーシップを発揮できる」と、期待感を示した。さらに、気候変動問題の解決に資する原子力発電の役割を改めて述べ、中国・インドの他、中東・アフリカ地域など、原子力導入を進めている国、一方で原子力から撤退し始めている国もあるとした上で、「どのような国も除外せず共に歩んでいく」と、IAEAとして支援を惜しまぬ考えを強調。この他、途上国の医療支援や食糧・水資源確保などにつながる放射線・放射性同位元素利用開発の重要性を述べる一方、国際機関であるが故の予算面の制約にも触れ、「民間からも様々な形で協力してもらえれば」と、今後の日本によるさらなる支援に期待を寄せた。これに対し、佐野利男委員は、原子力分野における女性の活躍、ジェンダーバランスに関するIAEAの取組について質問。グロッシー事務局長は、近くIAEAとしてキュリー夫人の功績に因んだ新たなフェローシップを立ち上げ、女性研究者の経済的支援を図る考えを明らかにした。また、中西友子委員が放射線利用を啓発するための戦略について尋ねると、グロッシー事務局長は、「一般の人たちも含め、より多くのコミュニケーション・チャンネルを持たねばならない」などと応えた。意見交換に臨む原子力機構・児玉理事長、量研機構・平野理事長、原産協会・高橋理事長(左から)原産協会の高橋理事長は、IAEA総会で併催される展示会への日本ブース出展や、IAEAとの協力で開催する原子力エネルギーマネジメントスクールなど、人材育成の取組を紹介した。グロッシー事務局長は、28日までの日本滞在中、関係閣僚らとの会談を行うほか、26日には福島第一原子力発電所を視察する予定。

- 25 Feb 2020

- NEWS

-

原産協会・高橋理事長がプレスブリーフィング、「PAI原子力産業セミナー」開催結果など紹介

原産協会の高橋明男理事長は2月20日、定例のプレスブリーフィングを行った。高橋理事長は最近の原子力人材確保・育成に関する取組について紹介。原産協会が関西原子力懇談会との共催で毎年行っている学生対象の合同企業説明会「PAI原子力産業セミナー2021」について、2月1日の東京会場に45社、16日の大阪会場に36社の関係企業・機関が出展したと説明した。計81社の出展数はこれまでで最多となった。一方、参加学生数は東京会場が140名、大阪会場が115名の計255名で前回より減少。高専の試験期間と重なったことを要因の一つにあげ、今後さらに分析を行うとしている。因みに前回は2019年3月3日(東京)と6日(大阪)に開催され、計339名の参加があった。また、2月12日に行われた「原子力人材育成ネットワーク」報告会で年間の活動実績とともに、原子力分野のジェンダーバランス改善について発表が行われたことを披露。同ネットワークが支援し、このほど日本で初の開催となった「IAEA国際スクール 原子力・放射線安全リーダーシップ」(IAEA主催、東海大学共催)が17日に開講したことも紹介した。現在開催中の同スクールには、主にアジア地域から若手の技術者・行政官ら計29名が参加。2週間にわたり講義・演習、福島第一原子力発電所見学などのカリキュラムが組まれており、28日の閉講式ではIAEAより修了証の授与が行われる。この他、高橋理事長は、最近の原子力を巡る動きとして、福島第一原子力発電所の処理水に関する資源エネルギー庁の委員会が10日に報告書を取りまとめたことに触れた。同報告書では、技術的に実績があり現実的な処理水の処分方法として、海洋放出と水蒸気放出をあげた上で、国内での実績や放出設備の取扱いなどから、海洋放出の方がより確実に実施できるとしている。記者との質疑応答の中で、高橋理事長は、風評被害に配慮し「地元、漁業関係の方々に対し丁寧に説明していく必要がある」と述べた。

- 21 Feb 2020

- NEWS

-

「PAI原子力産業セミナー2021」が東京で開催、16日には大阪でも

2021年卒業予定の大学生・大学院生・高専生らを対象とした合同企業説明会「PAI原子力産業セミナー2021」(主催:原産協会/関西原子力懇談会)が2月1日、ベルサール新宿セントラルパーク(東京都新宿区)で開催された。同セミナーは、原子力産業に関わる企業・機関への人材確保支援とともに、原子力産業に対する理解促進・情報提供を目的として、2006年度より毎年行われている。16日には、大阪市に会場を移し、関係企業・機関から36ブースの出展が予定。今回、東京会場45ブースと合わせた出展数計81ブースは過去最高となる。東京会場には約140名の学生たちが参集。同セミナーに初出展した放射線計測関連の外資系企業ミリオン・テクノロジーズ・キャンベラの技術者は、原産新聞の取材に対し、除染作業に伴う除去土壌を収納した土のう袋をトラックに載せたまま放射能濃度を測定できる「TRUCKSCAN」(大林組との共同開発)など、同社の持つ技術力に「学生が関心を持ってくれている」と語った。また、計8回の説明時間を設けた原子力規制庁の採用担当者は、「原子力施設の安全審査以外にも色々な活躍の場がある。訪れる学生の2割くらいは文系」などと、多分野の学生にまず関心を持ってもらう意図を強調。同セミナーに初回から連続参加している原子力発電環境整備機構の採用担当者は、「原子力を学んだ学生が多く訪れており、研究分野がそのまま活かせるのでは」と期待を述べたほか、各地で巡回説明を行う地層処分模型展示車「ジオ・ミライ号」を学園祭で見て関心を持った学生もいると話した。原産協会では、福島第一原子力発電所事故以降、企業・機関で採用ニーズの高い機械系、電気系、化学系などの学生の同セミナー来場者が横ばい状況にあることから、これまで参加経験のある大学・高専への訪問、新たに制作したパンフレット「原子力産業で働いてみませんか?」の配布、理工系学生へのダイレクトメールを通じ、情報発信に努めている。

- 03 Feb 2020

- NEWS

-

原産協会・高橋理事長がプレスブリーフィング、伊方3号機運転差止め仮処分に「大変残念」

原産協会の高橋明男理事長は1月23日、プレスブリーフィングを行い、最近の原子力を巡る国内外の動きについて質疑に応じた。17日に広島高等裁判所で四国電力伊方3号機の運転差止めを命じる仮処分決定が出されたことについては、「大変残念」とした上で、CO2排出量の削減目標や太陽光・風力発電の限界など、日本のエネルギーを巡る課題に触れ、原子力の果たす役割を改めて強調。今回の司法判断を受け「次のステップに向けて準備し臨まねばならない」と、原子力発電に対し立地地域を始め社会から理解を得るよう説明していく必要性を述べた。海外の動きとして、12月に米国原子力規制委員会(NRC)により承認されたターキーポイント3、4号機(フロリダ州)の80年運転については、「技術的に可能なことが示された。こうした成果が日本にフィードバックされれば」と、海外から知見を得る重要性に言及。原子力発電所の運転期間延長に関し、原子炉圧力容器の中性子脆化など、経年劣化に対する技術的評価とともに、国際エネルギー機関(IEA)のレポートが示す経済面でのメリットを説明した。また、過日来日した原子力規制に関するIAEAレビュー「総合規制評価サービス」(IRRS)のミッションが「産業界とのコミュニケーションは原子力安全に資する」と指摘したことについては、「原子力エネルギー協議会(ATENA)に大いに期待する」と、今後の課題としての認識を示した。

- 24 Jan 2020

- NEWS