キーワード:カーボンニュートラル

-

原子力新年の集い 三村会長が3重点示す 赤澤経産相 安全最優先強調

日本原子力産業協会は1月7日、「原子力新年の集い」を都内で開催。会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら759名が参加し、親睦を深めた。冒頭あいさつに立った三村明夫会長は、年末年始の電力の安定供給に尽力した全国の関係者に謝意を示した上で、昨今、エネルギー安全保障と脱炭素の両立に向け、世界的に原子力活用の機運が高まっているとの認識を示した。<年頭挨拶はこちら>昨年11月のCOP30では「原子力三倍化宣言」への支持が拡大し、金融機関やIT企業など幅広い分野で原子力活用を後押しする動きが広がっていると指摘。国際金融機関の姿勢変化により、原子力プロジェクトへの資金調達環境も改善しつつあると強調した。国内では、原子力を巡る動きにも具体的な前進が見られたと指摘した。昨年、関西電力が美浜発電所の後継機に向けた自主的な現地調査の再開を発表したほか、北海道電力の泊3号機や東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働を巡っては、知事の理解が示されるなど、再稼働や新設に向けた環境整備が着実に進みつつあるとの認識を示した。一方で、こうした取り組みを実現に結び付けるためには、安全確保を大前提に、地域の理解を得るための丁寧な説明と対話を重ねていくことが引き続き不可欠だと強調した。また、高市政権が昨年11月に発表した「強い経済」を実現する総合経済対策で、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の実現が国家の成長戦略の中核に位置付けられたことを踏まえ、原子力がわが国の産業競争力や技術開発に果たす役割はかつてなく大きくなっていると指摘した。続いて三村会長は、原子力の最大限活用に向け、今後特に重要になる取組みとして次の3点を挙げた。1点目に、新規建設の早期実現に向けた事業環境整備を挙げ、資金調達や投資回収の確保、サプライチェーンの維持・強化が不可欠だとした。2点目には原子力産業の持続的発展を支える人材の確保・育成を挙げ、国際的な視点も踏まえた議論を通じて、将来を担う人材基盤の強化を図る考えを示した。3点目は、国際連携の推進を掲げ、国際機関や海外産業団体との協力を通じて、世界的な原子力活用の機運を維持するとともに、日本の原子力産業の海外展開を後押ししていく方針を示した。来賓挨拶に立った赤澤亮正経済産業大臣は、冒頭、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案に言及し、国民の信頼を揺るがしかねない重大な問題として、厳正な対応と再発防止を求める考えを示した。その上で、世界的に原子力の重要性が高まっているとの認識を示し、第7次エネルギー基本計画に基づき、安全性と地域理解を最優先に、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入を進める方針を改めて強調した。また、原子力産業の持続的発展に向け、サプライチェーンの維持・強化や人材育成への支援に政府として全力で取り組む姿勢を示し、東日本大震災から15年目の節目を迎える今年、着任前後に福島を訪れた経験に触れ、現場主義のもと、復興と安全な廃炉に最後まで責任を持って取り組む決意を表明した。続いて登壇した電気事業連合会の安藤康志副会長は、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案について、原子力事業への信頼を損なう重大な事案として深刻に受け止めていると述べ、電力会社を代表して謝罪した。その上で、昨年は国際的に原子力回帰が進み、第7次エネルギー基本計画で原子力の価値が改めて確認された重要な年だったと振り返った。そして、泊発電所や柏崎刈羽原子力発電所で再稼働に向けた進展が見られたことを評価し、今後もさらなる安全性の向上を追求するとともに、地域住民からの理解と信頼を得るため、丁寧な取り組みを着実に続けていく考えを示した。

- 08 Jan 2026

- NEWS

-

新潟県議会 花角知事の信任決議を可決 再稼働関連の補正予算も成立

新潟県議会は12月22日、柏崎刈羽原子力発電所6・7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)の再稼働容認を表明した花角英世知事を信任する決議案を可決した。これに先立つ、19日の同議会常任委員会では、同6号機の再稼働に関する補正予算案が賛成多数で可決されている。花角知事は11月21日、同発電所6、7号機の再稼働に関する国からの理解要請について、「国の対応を確認した上で、新潟県として了解する」と表明。その上で、自身の判断は県政への信頼に基づくべきだとして、県議会に対し職務継続への信任を求める考えを示していた。「自身の職務継続について、県議会の信任を得られるか、あるいは不信任とされるのか、判断を仰ぎたい」と述べ、県議会へ知事職継続への信任を求める意向を示していた。花角知事は、容認判断の理由として、同6、7号機が原子力規制委員会の審査に合格し安全性が確認されていること等を挙げ、「リスクを完全にゼロにはできないが、ただ漠然とした不安や合理性のない理由で再稼働を止めることはできないと考えていた」と説明していた。また、赤澤亮生経済産業大臣は12月19日、閣議後の記者会見にて「同発電所の再稼働は、東日本における電力供給の脆弱性の解消、電気料金の抑制、脱炭素電源の確保といった観点から、国のエネルギー政策上、極めて重要である」とコメント。政府として、原子力防災の充実・強化や東京電力のガバナンス強化、地域の実情や要望を踏まえた地域振興策について、丁寧な説明を重ねながら、再稼働に対する理解が進むよう取組みを具体化していく考えを示した。

- 23 Dec 2025

- NEWS

-

韓国とトルコ 原子力分野の協力で覚書

韓国電力公社(KEPCO)とトルコ原子力公社(TÜNAŞ〈TUNAS〉)は11月24日、原子力分野における協力に関する覚書(MOU)を締結した。覚書は、トルコを訪問した李在明大統領とR. エルドアン大統領による首脳会談の場で、両首脳立ち会いのもと署名された。TUNASは、トルコ国内における原子力発電所の建設や運営などを担う国営企業として、2022年に設立された。今回のMOUは、両国間における技術や情報、ノウハウの共有を通じ、新規原子力発電所建設に向けた共同プロジェクトを促進することを目的とする。KEPCOは、トルコにおける原子力事業の開発推進を正式に位置づけ、事業用地の評価や原子力技術、規制・許認可、現地化など、事業全般にわたる協力枠組みを構築する。今後は、事業予定地の評価に向けた共同ワーキンググループを設置し、協力を具体化する方針だ。KEPCOの発表によると、同社のK. ドンチョル最高経営責任者(CEO)は翌25日、トルコのA. バイラクタル・エネルギー天然資源大臣と会談し、計画中のシノップ原子力発電所事業の建設スケジュールや事業条件について意見交換を行った。K. ドンチョルCEOは、「シノップの新規建設事業は、長期にわたり巨額の投資を伴うため、トルコ政府の積極的な支援が不可欠」と指摘。そのうえで、アラブ首長国連邦(UAE)での原子力発電所建設の実績を挙げ、「KEPCOは、シノップ事業における最適なパートナーとなり得る」と強調した。韓国は2023年1月、トルコ北部で韓国製の第3世代加圧水型原子炉(PWR)であるAPR1400(140万kW)×4基を建設するプロジェクトについて、トルコに対し予備提案書を提出している。トルコは2023年に公表した国家エネルギー計画で、原子力をカーボンニュートラル目標達成に向けた重要な電源と位置づけ、2035年までに原子力発電設備容量を720万kWに引き上げる方針を掲げている。同国南部では、同国初の原子力発電所となるアックユ原子力発電所(ロシア型PWR=VVER-1200、×4基)をロシアの融資と協力のもと建設中。建設は2018年以降段階的に進められており、4基を対象に2028年までの順次運転開始を目指している。

- 16 Dec 2025

- NEWS

-

アフリカのエネルギーとカーボンクレジットの最前線

アフリカにおけるクリーンエネルギー移行は、欧州や日本とは大きく異なる様相を呈している。アフリカ大陸では、多くの地域で日常的な停電が発生している一方で、世界の脱炭素化を支えるコバルト、マンガン、ニッケル、ウランを輸出し続けている。アフリカは世界のクリーンエネルギー移行を支える素材を供給しながら、自らの産業を支えるエネルギーシステムを持たないのだ。これは誰が見てもフェアとは言えない。ブラジルで開催されたCOP30での議論と結果は、この不均衡をこれまで以上にはっきり示した。資金拠出の約束は繰り返し破られ、先進国からの慈善や連帯だけでは目標達成には到底足りないことは明らかだ。この問題をさらに悪化させているのは、ギャップを埋める重要な仕組みであるはずのカーボン市場が、依然として原子力を排除している点である。アフリカの気候目標アフリカ諸国の30か国以上が、パリ協定の下で強化された国別削減目標(NDC=Nationally Determined Contributions)を提出している。多くの国が今世紀半ばまでの排出量ネットゼロを掲げている。しかしその達成には、大規模でクリーンかつ信頼性の高い電源への膨大な投資が必要だ。その資金を呼び込むため、多くの政府がカーボン市場の活用を模索している。投資家は低炭素プロジェクトに資金を提供し、確認された排出削減量に応じたクレジットを取得する仕組みである。ケニア、ガーナ、ナイジェリアはカーボン取引のための規制枠組みを整備し、ルワンダや南アフリカでは地域的なカーボン市場ハブが形成されつつある。しかしここに重大な問題がある。最も効果的な脱炭素手段の一つである原子力が、主要なカーボンクレジット基準から除外されているという点だ。エネルギー安全保障と気候対策を同時に目指すアフリカにとって、この排除は選択肢を狭めている。カーボンクレジットの“盲点”Verra((正式名称 VCS:Verified Carbon Standard=世界最大のカーボンクレジット認証機関))やGold Standard((2003年にWWF(世界自然保護基金)が設立した非営利型スタンダード))などの現行の基準では、原子力発電はカーボンクレジット獲得の対象外だ。この判断は、原子力が安全性や政治的観点から議論されていた数十年前のものだが、今や気候金融の世界に大きな打撃を与えている。世界原子力協会によると、原子力発電は2024年に21億トンのCO₂排出を回避した。これは世界の航空産業のカーボンフットプリントのほぼ2倍に相当する。しかしカーボン市場では、その貢献は「ゼロ」とみなされている。この政策ギャップの影響を最も強く受けるのがアフリカである。エジプト、ケニア、エチオピア、ガーナ、ルワンダなどは電力系統の安定化や産業化の基盤として原子力導入を進めている。しかし、カーボンクレジット収入を活用できなければ、これらのプロジェクトの資金調達は極めて困難になる。実際アフリカ諸国では、天候依存で不安定な再エネであればクレジットを得られるが、24時間稼働し産業基盤を支えるクリーン電源にはクレジットが与えられない、という逆転現象が起きている。太陽光や風力、そしてバッテリーを組み合わせる方式は状況によっては理想的だが、産業活動に必要な電力量は膨大だ。例えば、アルミ1トンの製錬には約1.6万kWhの電力が必要であり、年100万トンの生産を行う大規模製錬所であれば、出力180万kWの発電所が必要である。これは日本の伊方原子力発電所の原子炉3基分((訳注:原文ママ。実際の伊方1-2号機は閉鎖されている))に匹敵する。エネルギー、鉱物、そして公平性アフリカは世界の重要鉱物埋蔵量の約3分の1を有する。これら資源の採掘・精製には大量の安定電力が必要だが、ザンビア、コンゴ民主共和国、ナミビアなどでは、慢性的な電力不足により輸出が頻繁に止まっている。クリーンなベースロードである原子力がなければ、事業者はディーゼルや石炭に依存することになり、これらの鉱物が本来支えるべきグリーン移行の意味を損なってしまう。結果として、アフリカは「グリーンサプライチェーン」を支えながら、自国では高炭素な産業構造を背負うという矛盾が生じる。原子力とその資金調達へのアクセスが拡大すれば、アフリカは①鉱業・製造業の脱炭素化、②鉱物の現地精製、③付加価値産業の創出、④“資源国”から“製造国”への転換--といった、次の段階へ進むことができる。こうした挑戦には、安全で効率的な原子力導入の経験を持つパートナーが不可欠であり、その筆頭が日本である。PBMR復活とアフリカの新しい潮流南アフリカは2026年第1四半期までに、ペブルベッド・モジュール型高温ガス炉(PBMR)((3重被覆層・燃料粒子(TRISO)燃料を使用し、ヘリウムを冷却材とする小規模高温ガス炉。電気出力は16.5万kW、熱出力は40万kW。))計画を復活させる決定を下した。かつて先駆的技術とされたこの小型炉プログラムの復活は、アフリカ大陸全体での小型・先進炉への関心拡大を象徴している。COP30でもアフリカ諸国の熱気は凄く、エチオピア・パビリオンでは、国連アフリカ経済委員会(UNECA)のジェームズ・ムロンベジ博士が、アフリカの産業政策における原子力の重要性を強調していた。日本が果たせる役割日本は、エネルギーの信頼性・安全性・技術革新の重要性を深く理解しており、これは現在のアフリカの文脈と強く響き合う。国際協力機構(JICA)や国際原子力機関(IAEA)での対アフリカ協力に加え、日本は3年に1度、アフリカ開発会議(TICAD)を主催し、今年8月の会合では過去最多のアフリカ首脳が参加した。アフリカが独自のカーボン市場やグリーン産業政策を構築している今、日本は以下の3つの形で主要な役割を果たし得る。 技術協力:安全規制、廃棄物管理、電力系統統合など、原子力導入に必要な制度構築を支援。 市場改革の提言:原子力をカーボンクレジット対象に含めるよう国際会合で働きかけ、公平性を確保。 投資パートナーシップ:SMR・先進燃料など日本の強みを生かし、透明性と気候整合性のある共同プロジェクトを推進。こうした協力はアフリカの開発に寄与するだけでなく、日本の責任ある原子力技術の国際的地位を高める。ブラジルで開催されたCOP30では、日本とタイが、タイで実現したCO2削減量について、日本がクレジットを取得する仕組みを国連に報告することで合意した。私は、アフリカ54か国との間でも、日本が提供する原子力技術を通じて、より大規模な仕組みを構築できると考えている。相互利益の実現日本のアフリカ関与は、世界的な連帯であるだけでなく、戦略的な経済機会でもある。原子力サプライチェーン全体での輸出機会高付加価値分野での雇用創出GX(グリーントランスフォーメーション)との相乗効果アジアゼロエミッション共同体(AZEC)で得られた知見の展開特に、カーボンクレジットが南半球の原子力事業の収入源となれば、世界市場は大きく拡大する。日本の規制、安全文化、技術力は世界でも突出しており、アフリカにおける運転保守・人材育成・燃料サイクル管理の地域センター形成にも貢献できる。また、国内原子力の再稼働・運転拡大により、エネルギー安全保障向上や化石燃料輸入削減などの経済メリットが日本国内でも生まれる。それが日本企業の輸出競争力をさらに高めることになる。要するに、アフリカの発展と脱炭素は、日本の国益とも一致するのだ。より公平なカーボン市場をつくるために気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と国際エネルギー機関(IEA)は、1.5℃目標の達成には世界的な原子力拡大が不可欠であると明言している。仮に1.5℃を超過しているとしても、開発途上国が原子力にアクセスできるようにすることはさらに重要になる。しかし原子力がカーボン市場から排除されたままでは、多くの国、特にアフリカが、原子力を選択することができない。原子力を含めることは、すべての実証済み低炭素技術を公平に扱うという強いメッセージとなり、日本とアフリカの協力にも新しい道を開く。さらに、COP30で見られたように、従来の気候資金は不安定化している。ドイツは長年続けてきた資金拠出の大幅削減を示唆し、米国も気候金融で存在感を失いつつある。政治的意思や国家予算に左右される仕組みでは、途上国の長期計画は成立しない。一方、カーボン市場は排出削減そのものに基づく“持続的な収入源”を生み出す。アフリカの産業化は、ドナー頼みの資金では支えられない。原子力を市場の対象にすることで、資金の基盤を慈善から市場メカニズムへ移行できる。COP30後の今こそ行動の時だ。原子力の役割を認めることは、カーボン市場の信頼性と公平性を強化し、パリ協定が掲げた「公平とエネルギー正義」の原則に沿うものとなる。同時に、地政学的には日本に新たな機会が開けている。気候金融で存在感を弱めた欧米に代わり、日本が安定したエネルギー外交のリーダーシップを発揮できる瞬間が訪れているのだ。アフリカと日本の未来アフリカの開発ストーリーは急速に進んでいる。2050年までに人口は倍増し、都市化が進み、若い労働力は新たな産業を求めている。この成長がクリーンで包摂的なものになるよう支援することは、世界全体の責務だ。日本が原子力を、アフリカのカーボン市場や開発政策に統合する支援を行えば、気候目標だけでなく、両者の繁栄にもつながる。原子力によって、アフリカは産業化・脱炭素・エネルギー安全保障を実現し、日本は技術輸出・国際的地位向上・国内原子力産業の再活性化を達成するのだ。日本は、アフリカの持続的開発と世界のエネルギー移行の双方を前進させる力を持っている!

- 08 Dec 2025

- FEATURE

-

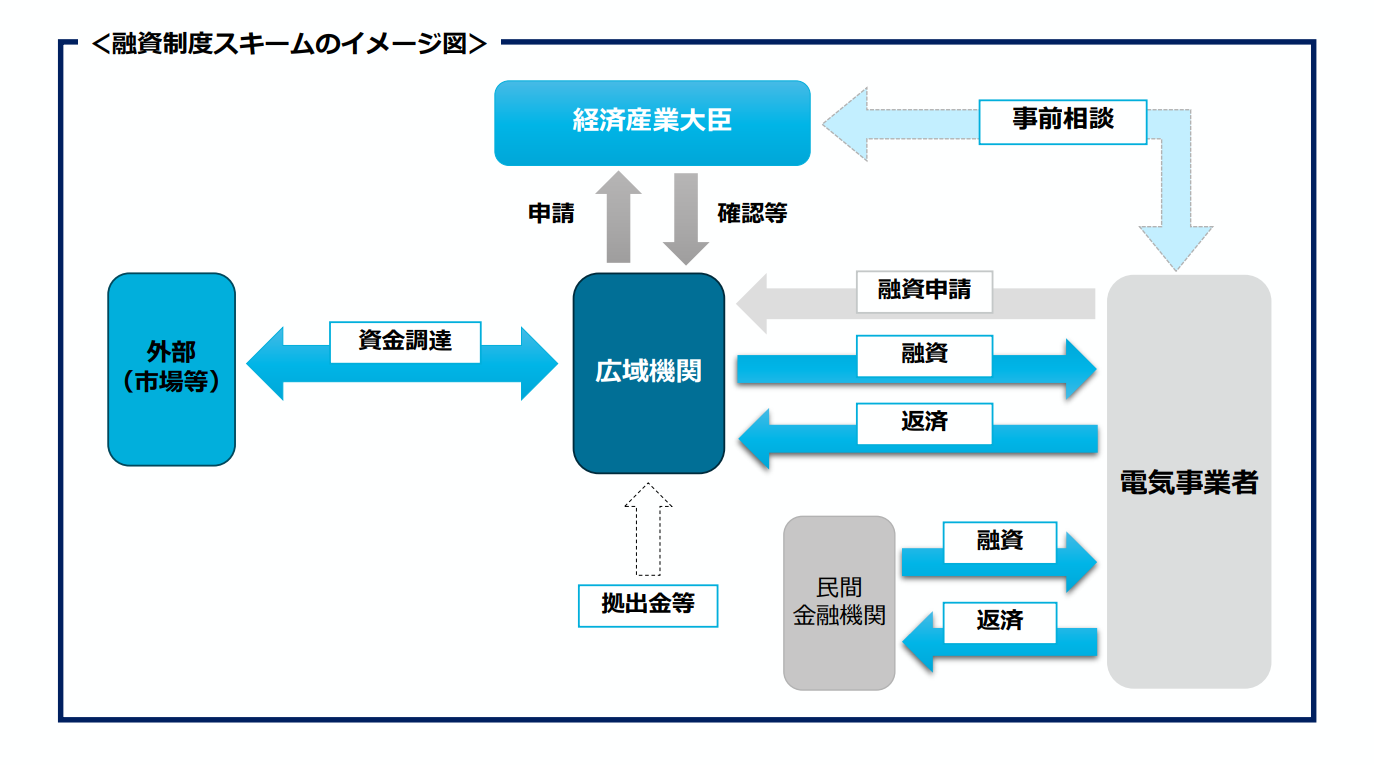

脱炭素電源への大規模投資に公的融資 原子力・送配電網を対象に新制度

経済産業省・資源エネルギー庁は11月11日、総合資源エネルギー調査会「第6回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ」を開催し、原子力発電所や送配電網等の大規模投資の費用の一部を、公的融資の対象とする新たな支援制度の創設方針を示した。政府は、第7次エネルギー基本計画で掲げた「原子力の最大限活用」を政策ベースで後押しするため、このタイミングで金融支援策を具体・拡充することで、政府の信用力をテコに積極的な民間投資を促し、脱炭素電源の確保をねらう。新制度では、国の認可法人である電力広域的運営推進機関(OCCTO)の金融機能を用いて融資を実施。民間の金融機関と公的機関による協調融資スキームの構築を想定する。OCCTOは、これまでも送電設備に金融支援をした実績があり、今後、担当者を増員して融資能力を高めるという。また、政府は制度創設と並行して、電気事業法等の関連法の改正も目指す方針だ。原子力発電所の新設には巨額投資が必要で、計画から営業運転開始まで長期間を要するため、事業者側は投資回収に相応の時間を要する。一方で、電力会社の収益環境は、燃料費や資材の高騰、原子力関連の安全対策の厳格化等に左右されやすく、民間金融機関にとっても、貸し出しリスクが伴う。すでに諸外国では政府による債務保証を活用した事業環境整備が進んでおり、日本でも同様の施策が求められていた。今回の公的融資スキームは、こうした課題への一つの回答であり、政府は脱炭素電源の安定確保に向けて金融面からの後押しを強化する。赤澤亮正経済産業大臣は同日の記者会見で「電力需要の増加が見通される中、脱炭素電源や送電網の大規模投資に向けて、民間融資だけで十分か否かを集中的に検討し、政府の信用力を活用する制度や法改正に関する議論を深めたい」と述べ、原子力を含むベースロード電源の確保・強化に公的関与が不可欠との認識を示した。

- 14 Nov 2025

- NEWS

-

フュージョンエネルギーの実現に向けた白書を今年度公表へ

フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)は11月6日と7日の2日間、フュージョンエネルギーの早期社会実装に向けた政策提言の詳細を検討するワークショップを開催。会員企業らを中心に20法人29名が参加し、産業界主導での戦略策定に向け活発な議論が交わされた。今年6月、政府は「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定し、タスクフォースによる取りまとめを進める方針を明記。これを受けてJ-Fusionは、発電実証、商取引・規格の策定、人材育成などを中心に具体的な方向性を整理し、これら白書を今年度中にとりまとめ、政策提言へと繋げる考えだ。ワークショップの冒頭、J-Fusionの小西哲之会長は「日本にはすでに強力なフュージョンサプライチェーンが整っている。今後は単なる情報交換だけでなく、分析や戦略策定に踏み込んでいく段階」と述べ、公的部門が中心となってきたフュージョン分野が、産業界主導の新たなフェーズに移行したとの認識を示した。さらに同氏は参加者に対し、「今後のエネルギー政策の転換を支える主役は私たち産業界にある。共に素晴らしい戦略を作り上げたい」と呼び掛け、民間による積極的な関与の重要性を強調した。続いて、ゲストとして出席した内閣府の澤田和弘科学技術イノベーション推進事務局参事官は、「国のフュージョンエネルギー戦略は少しずつ整いつつあり、勢いを感じている。高市首相が掲げる強い経済の実現のための投資対象17分野にフュージョンエネルギーが選ばれたことは、まさにその好例だ」と述べた。また、「産業界、アカデミア、政策担当者が率直に意見を交わせるこのような場は非常に重要だ」と語り、同ワークショップの意義を強調。そして、「具体的な戦略を描くためには、今一歩踏み込んだ議論が必要。関係者間の緊密な連携が重要だ」と述べ、政府として高い目標の達成に取り組む姿勢を示した。

- 13 Nov 2025

- NEWS

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

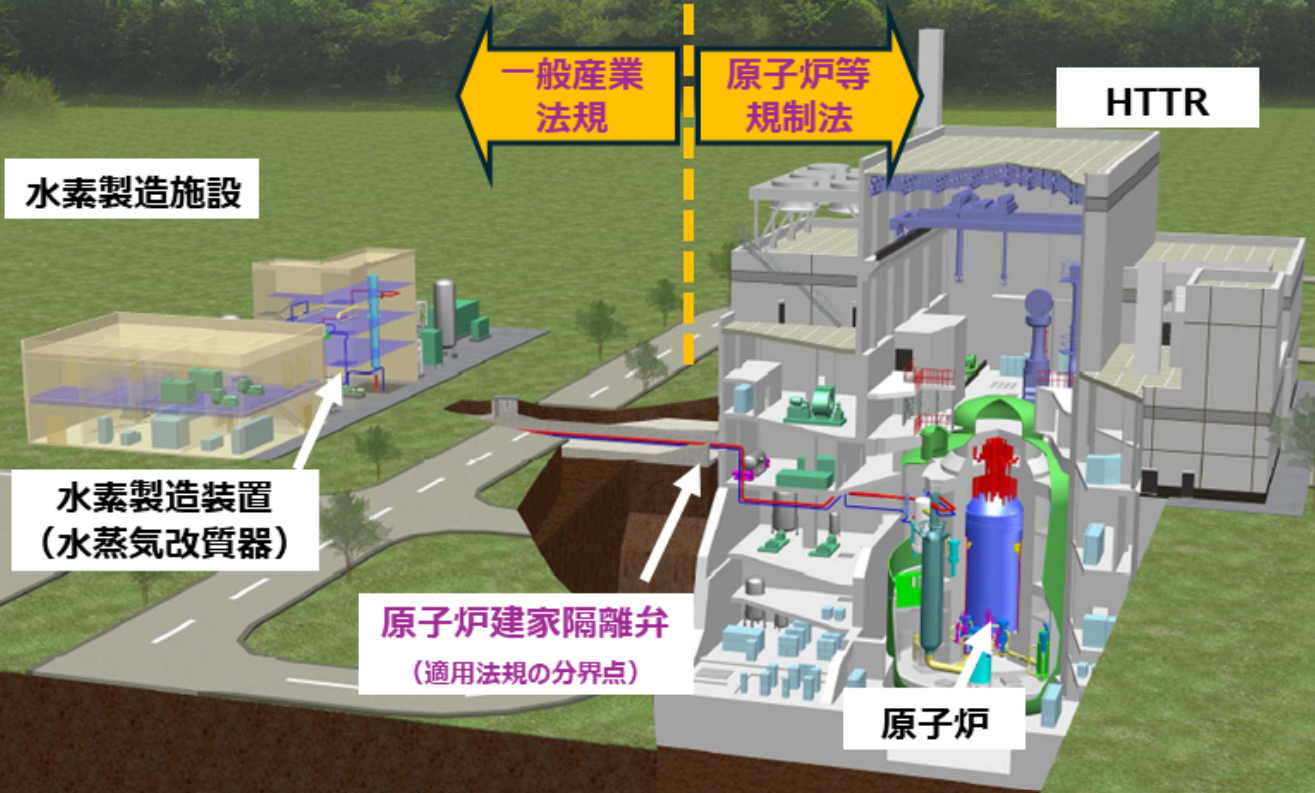

JAEA 水素製造技術の確立へ一歩前進

日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月26日、高温工学試験研究炉 (HTTR、熱出力3万kW)への水素製造施設の接続に係る原子炉設置変更許可申請書の補正書を、原子力規制委員会へ提出した。 JAEAは、今年3月、HTTRと水素製造施設の接続に必要な許可を得るため、原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会に提出していた。提出後の審査会合では、(今年5月・7月)、原子炉等規制法の適用範囲に関する議論が行われ、その結果、水素製造施設は同法の範囲外とされ、今後の審査を進めることで合意した。水素製造施設が一般産業法規の適用範囲へと認定されたことで、設計・調達の柔軟性が高まり、産業界の参入が促進されることが期待されている。 HTTRは、日本初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温工学試験研究の中核を担う原子炉として、大洗原子力工学研究所(茨城県)内に1987年に建設された。以来、高温ガス炉の技術基盤を確立するとともに、原子力エネルギーを利用した水素社会の実現に向けて貴重なデータを取得・蓄積している。高温ガス炉は二酸化炭素を排出することなく高温熱を供給可能であることから、安定的に大量の水素を製造することが可能である。 政府は、2023年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」の参考資料において、2030年代の運転開始を目標とする高温ガス炉実証炉開発工程が示されるとともに、経済産業省の革新炉ワーキンググループは実証炉建設に向けた技術ロードマップにおいて、HTTRを活用し、2030年までに高温ガス炉を用いた水素製造を行う計画が示されている。 この、HTTRの核となる技術は国産技術であり、例えば、原子力用構造材として世界最高温度の950℃で使用できる金属材料は日本メーカーによるもの。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」は、水素の製造過程で化石燃料を使用せず、多様な産業利用に期待が寄せられている。 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、製鉄、化学工業等の脱炭素が難しい分野における脱炭素化のためには、水素の利活用が不可欠とされている。

- 16 Oct 2025

- NEWS

-

BWRX-300を海外展開へ GVHとサムスンが提携

米GEベルノバと日立製作所の共同出資会社である米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)と、韓国の建設大手サムスンC&T社(サムスン物産)は10月7日、北米を除くグローバル市場での「BWRX-300」(BWR、出力30万kWe)の導入推進に向けた戦略的提携を発表した。GVHによると、両社は小型モジュール炉(SMR)であるBWRX-300のサプライチェーンの構築や、プロジェクト実施に向けたソリューションなどの共同開発に取り組む。GVHは今年4月、カナダ・オンタリオ州のダーリントン原子力発電所でBWRX-300初号機についてカナダ原子力安全委員会(CNSC)から建設許可を取得しており、2030年末までの運転開始を目指している。一方、サムスンC&T社も今年4月、エストニアの新興エネルギー企業フェルミ・エネルギア社とSMR導入で提携し、同国でのSMR2基の配備に協力するなど、欧州での小型原子炉導入事業を加速させている。GVHの電力部門CEO、M.ジンゴーニ氏は、「当社はカナダでBWRX-300の初号機を建設中であり、SMR産業の展開と規模拡大をリードする立場にある」と述べた。サムスンC&T社の原子力分野とインフラ建設プロジェクトにおける豊富なプロジェクト実施経験を活かし、両社はSMR産業分野での世界的な地位確立を目指すという。両社はスウェーデンで計画されている5基のBWRX-300導入計画についても協力することになっている。

- 09 Oct 2025

- NEWS

-

エネ庁 革新炉ワーキンググループを1年ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(以下WG、座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月3日、約1年ぶりに開催され、次世代革新炉の開発の道筋の具体化に向けた議論が行われた。前回のWG開催後に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を脱炭素電源として活用することが明記され、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示された。今回のWGでは、実用化が間もなく見込まれる革新軽水炉と小型軽水炉に焦点を当てた議論が行われ、開発を進める各メーカー(三菱重工・日立GEベルノバニュークリアエナジー・東芝エネルギーシステムズ・日揮グローバル・IHI)から、安全性への取り組み、技術の進捗、今後の見通しなどの説明があった。三菱重工のSRZ-1200は、基本設計がおおむね完了しており、立地サイトが決まれば詳細設計に進む段階で、すでに原子力規制庁との意見交換も5回実施済み。規制の予見性向上に取り組んでいるとの報告があった。日立GEベルノバニュークリアエナジーからは、開発中の大型革新軽水炉HI-ABWRや小型軽水炉BWRX-300の説明があり、特にBWRX-300はカナダのオンタリオ州で建設が決定しているほか、米国やヨーロッパでも導入・許認可取得に向けた動きがあると述べた。東芝エネルギーシステムズは、開発中の革新軽水炉iBRに関して、頑健な建屋と静的安全システムの採用で更なる安全性向上を進めながら、設備・建屋の合理化を進め早期建設の実現を目指すと強調した。IHIと日揮ホールディングスは、米国のNuScale社が開発中の小型モジュール炉(SMR)について、米国では設計認証を取得し、ルーマニアで建設に向けた基本設計業務が進められていると伝えられた。両社は、経済産業省の補助事業を活用し、原子炉建屋のモジュール化や要求事項管理、大型機器の溶接技術、耐震化などの技術開発に取り組んでいるという。その後、参加した委員から多くの期待感が示されたが、同時に課題点の指摘があった。例えば、革新炉開発の技術ロードマップの定期的な見直しの必要性や、日本特有の自然条件への適合に関する議論の進展、また、各社が進める新型炉の開発状況に応じた規制要件や許認可プロセスの予見性向上の必要性など挙げられた。また、エネルギー安全保障の観点や立地地域との信頼の醸成など技術開発以外で取り組むべき事項についても意見があった。産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、ロードマップには技術開発だけでなく、投資判断の際に重視される事業環境整備やサプライチェーン、人材の維持・強化についても明示的に盛り込むよう要望。また、環境影響評価や設置許可などの行政手続きについては、標準的なタイムラインの提示が必要だと指摘した。 小型軽水炉のロードマップに関しては、国内での開発動向や新たな知見を反映したアップデートに加え、日本企業が参画する海外の小型軽水炉プロジェクトの導入可能性も視野に、ロードマップで取り上げることを提案。またGX関連支援では、革新技術だけでなく、サプライチェーンを支える製造基盤の維持に対する支援継続も不可欠と訴えた。

- 07 Oct 2025

- NEWS

-

原子力小委 電力需給を見据えた将来像を議論

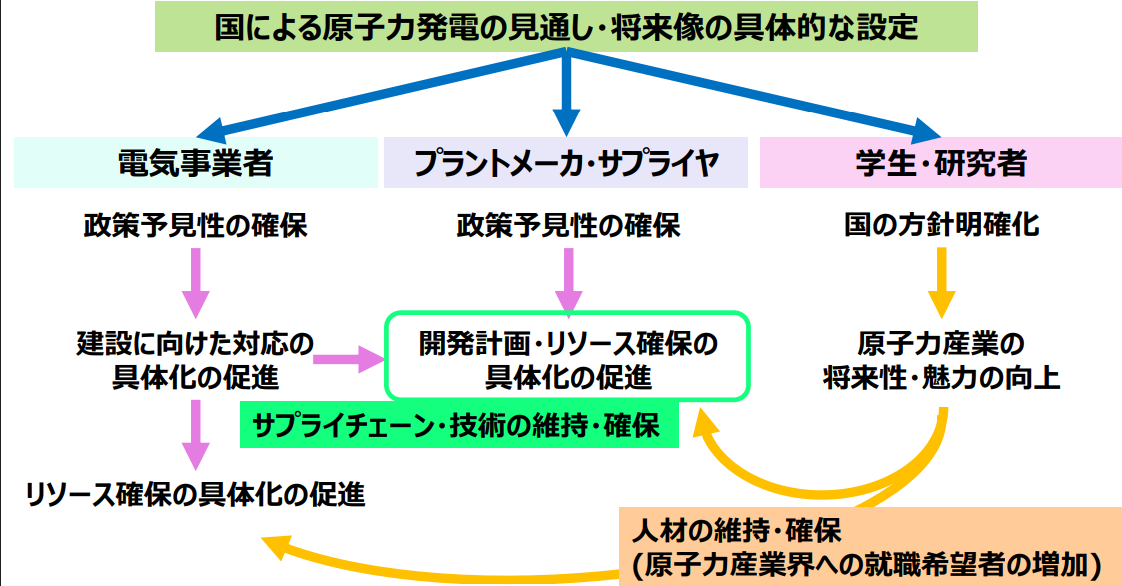

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が10月1日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力発電の将来像と見通しが議論された。同委員会では、次世代革新炉の動向や立地地域との共生、燃料サイクル、サプライチェーン・人材確保、国際動向などさまざまな課題が示され、委員から幅広い意見が出された。特に、電気事業連合会(電事連)がまとめた資料には、運転期間60年を前提とした場合、2030年代半ば以降に廃止措置に入る原子炉が増えるため、2040年代に約550万kWのリプレースが必要との試算が示され(既報)、これを中長期議論の出発点とすべきといった提案がなされた。黒﨑委員長は、脱炭素電源不足を避けるため将来像を提示する意義を強調し、定量的見通しの重要性、そして、電事連が示した試算を議論の出発点とする妥当性を確認した。他の委員からも、「リプレースに必要なリードタイムを考慮すると、時間的な猶予はあまりないため早期に議論に着手すべき」との声や「2040年以降のシナリオも、海外事例を参考に、政府と産業界が共同で計画を検討すべきだ」との声が上がった。この試算について多くの委員が支持した一方で、電力需要の伸び方など、DXやGXの進展次第で大きく変わる不確実性を考慮し複数シナリオを提示する必要性や、安全文化の確立、規制の予見性向上に関する指摘があがった。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、電事連が示したリプレースに関する試算について「電力需要の見通しと原子力比率に基づいた試算であり穏当と受け止めた」と評価し、国が将来像を策定するに当たって、「中期・長期の二段階で見通しを提示すべき」との意見を示した。また、原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、①原子力産業への就業確保②産業内での人材定着③シニアの活用、の3点を挙げ、原子力産業界全体の生産性向上に向け、省人化技術を積極的に活用することの重要性を訴えた。また、これらの課題について、「産官学の協力が必須であり、協会としても当事者意識をもってしっかり取り組みたい」と意欲を示した。〈発言内容はこちら〉

- 03 Oct 2025

- NEWS

-

2040年代に550万kWの原子力リプレース必要 電事連予測

電気事業連合会(電事連)は10月1日、第46回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の原子力小委員会において、「今後の電力需給を見据えた原子力発電の見通し・将来像について」と題する資料を提示し、将来的に必要となる原子力発電所のリプレース規模に関する説明を行った。それによると、国が定めた第7次エネルギー基本計画に記された原子力発電容量(総発電電力量の2割程度)を達成するためには、2040年代に約550万kWの原子力リプレースが必要で、2050年代には最大で約1,270~1,600万kWのリプレースが必要な可能性があるという。今後の発電電力量の推移や、脱炭素電源の導入状況によっては、さらなるリプレースが必要なケースも想定される。第7次エネルギー基本計画では、増加する電力需要に応えるべく、脱炭素電源としての再生可能エネルギーと原子力を最大限活用しつつ、出力調整機能に優れた火力発電等の電源を組み合わせるエネルギーミックスの重要性が示された。電事連は、今後の設備容量の低下や原子力発電所建設に係る長いリードタイムを踏まえると、既存の安定電源を如何に更新していくかが重要だと指摘している。また、電事連は、既設炉を最大限活用していくとしても、運転開始後60年で廃止を決定するとした場合、2030年代半ばから廃止措置段階を迎えるプラントが増え、2040年度までに4基、2050年度までに更に11基が廃止措置段階へ移行すると試算している。そのため、既設炉の最大限活用を進めるとともに、次世代革新炉の開発と建設に取り組む必要性を強調したほか、それら具体的な中長期の見通し・将来像の明示が、人材やサプライチェーン、技術基盤の維持や再構築に直結すると訴えた。その上であらためて、国による事業環境の整備や、規制予見性向上が重要であると指摘した。

- 02 Oct 2025

- NEWS

-

中国電 新経営ビジョン2040を策定 原子力発電を最大限活用へ

中国電力は9月30日、「中国電力グループ経営ビジョン2040」を公表し、今後、原子力発電を最大限活用するなど、脱炭素化と成長を両立させる取り組みを打ち出した。経営ビジョンの改定は5年ぶり。中川賢剛代表取締役社長執行役員は冒頭メッセージで、「前回の経営ビジョンの策定以降、脱炭素化の潮流加速や電力システム改革の進展、国のエネルギー基本計画の改定など、当社をとりまく環境は大きく変化している」と指摘。そのうえで、中国地域の電力需要が、全国平均を上回るペースで増加する見通しをふまえ、「エネルギー供給の安定化や脱炭素化ニーズに応えていくことは当社の使命であり、経営環境の変化や社会課題の解決をグループ全体の成長の好機と捉えている」と述べた。新ビジョンでは、自己資本比率を現在の16.5%から2040年度までに25~30%へ引き上げ、経常利益は2040年度までに1,600億円とする目標を掲げた。その前提として、建設中の島根原子力発電所3号機(ABWR, 137.3万kWe)の営業運転開始を位置付けている。同社は今後、原子力発電所等の脱炭素関連設備への投資を行いつつも、負債の増加を抑制しながら利益を着実に上げる財務体質を目指し、同社グループ全体の飛躍に繋げたいとしている。同3号機は現在、新規制基準適合性審査の対応中で、2028年度を目途に安全対策工事を完了し、2030年度までの営業運転開始を目指している。昨年12月には13年ぶりに同2号機(BWR、82.0万kWe)が再稼働しており、2040年度までに発電電力量に占める原子力の割合を2割程度まで高める計画だ。さらに、使用済み燃料貯蔵対策の一環として、中間貯蔵施設の設置検討を加速させるほか、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、山口県上関町での原子力発電所建設計画にも取り組む方針を盛り込んだ。

- 01 Oct 2025

- NEWS

-

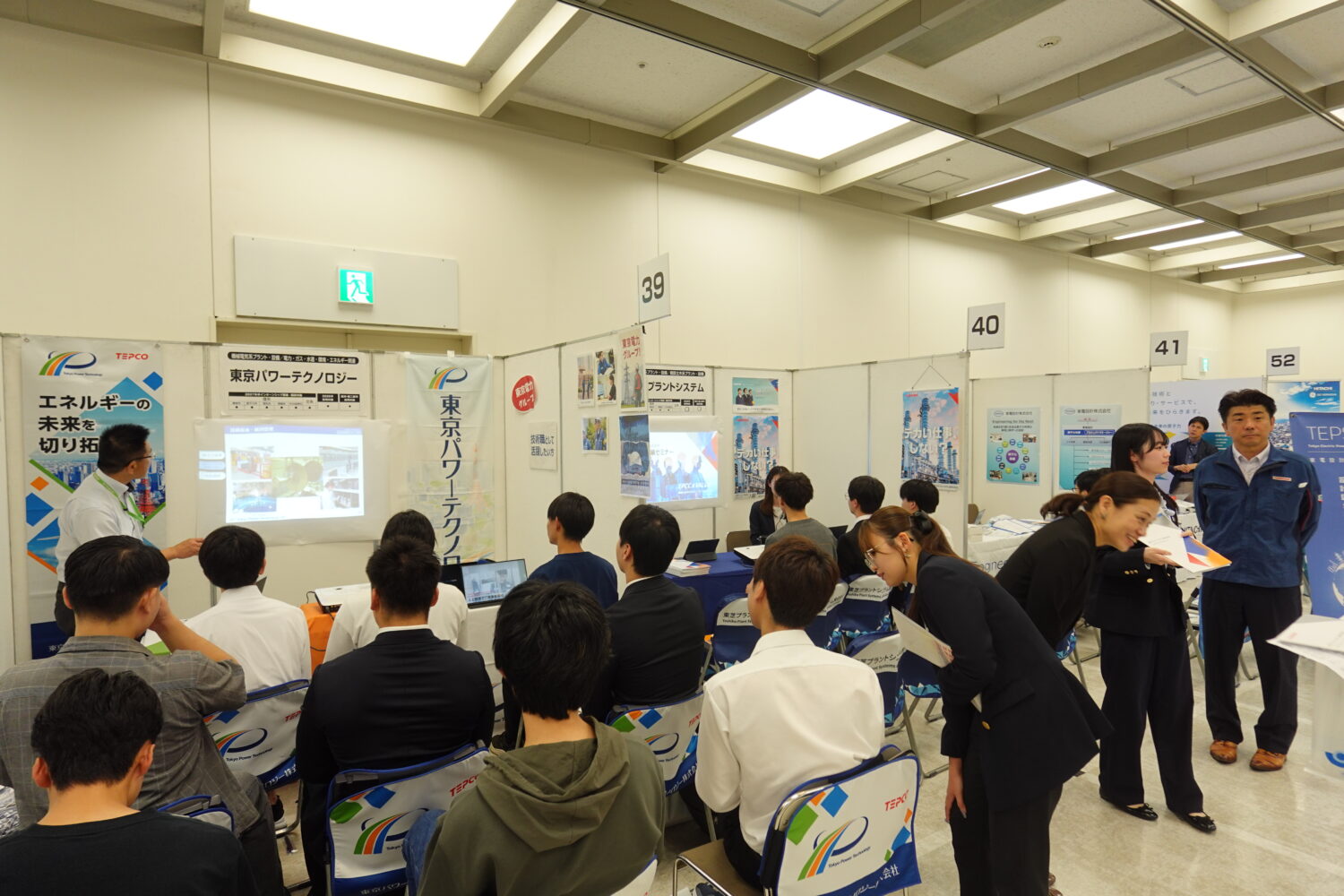

増井理事長会見 IAEA総会や原子力産業セミナー2027など紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

- 30 Sep 2025

- NEWS

-

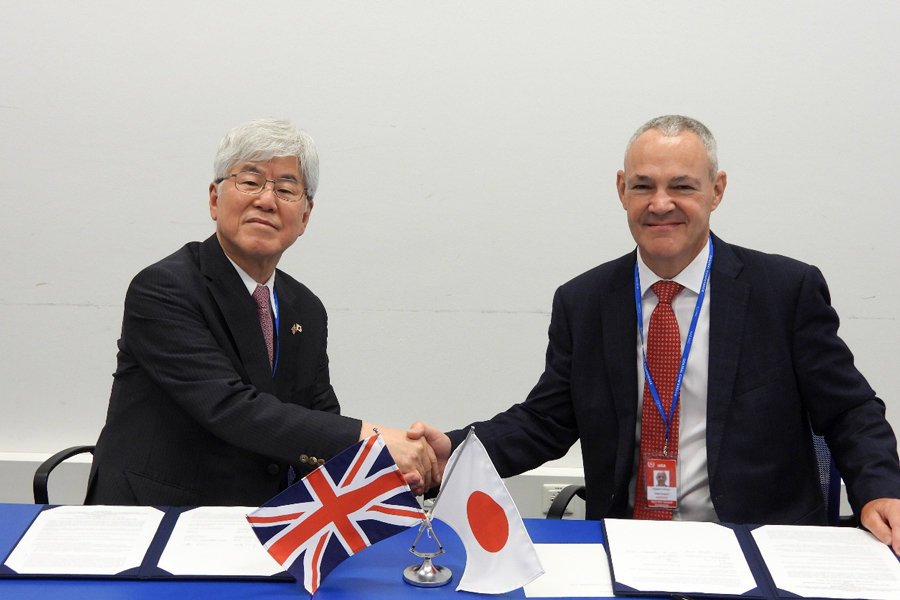

東京電力 英社と廃止措置分野の情報交換協定延長

東京電力は9月12日、英国のセラフィールド社との情報交換協定を延長したと発表した。同日、締結式が執り行われ、東京電力の小野昭副社長とセラフィールド社のユアン・ハットン最高経営責任者(CEO)が協定に署名した。セラフィールド社は、英国原子力廃止措置機関(NDA)の傘下にあり、同国中西部に位置するカンブリア州にて広大な原子力施設を運営している。両社は、2014年9月に情報交換協定を初めて締結。東京電力にとって、廃止措置作業の経験を持った海外事業者と相互に知見を共有することは、安全で着実な福島第一原子力発電所の廃炉措置を進める上で重要な一歩となった。以来、両社は随時内容の見直しを行いながら協定を延長し、この度、2回目の協定延長の合意に至った。今後も、両社が共通して取り組んでいる課題を解決すべく、活発で開かれた情報交換を目指す。すでに、2018年度から東京電力の社員をセラフィールド社へ派遣するなど、福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けて先進的かつ有用な知見の習得に取り組んでいるという。この度の協定延長を受けて東京電力の小野明副社長は「セラフィールド社と約11年間にわたり、廃炉分野において良好な協力関係を続けてこられたことを喜ばしく思う。すでに、確実で安全な廃炉プロセスの構築に資する成果を上げている。今回の延長合意は、両社の関係をさらに深化させ、発展させる新たな出発点となる」と期待を示した。

- 26 Sep 2025

- NEWS

-

「原子力産業セミナー2027」昨年を上回る盛況 大阪 福岡でも開催予定

原子力産業界の人材確保支援と理解促進を目的とした「原子力産業セミナー2027」(主催:日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が9月20日、新宿NSビル地下1階大ホールにて開催された。同セミナーは、原子力関連企業や関係機関が一堂に集う企業説明会で、今年で20回目の開催。9月27日には大阪市、10月18日には、福岡市内でも開催される。主に、2027年に卒業予定の大学・大学院生・高専生、既卒の学生らが対象。東京会場の出展企業・機関数は52社と、昨年の46社を上回ったほか、来場者数も239名と、昨年の223名を上回る結果となった。また、文系学生が全体の25%を占めるなど、専攻学科を問わず、原子力産業に対して熱意のある学生の姿が多く見られた。採用する企業側も人柄や意欲を重視した柔軟な採用活動、各々の個性に応じたキャリア支援を打ち出し、学生らに熱心に自社紹介をする様子が見られた。人口減少に伴ない人材獲得競争が激化している原子力産業界の現状について、主催者である日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「ここ数年、各企業の採用意欲の高さを感じているが、当協会が毎年実施している産業動向調査の結果を見ても、希望採用人数に到達していない会員企業が多い」と述べ、「人口減少に対応するためには、原子力産業界全体の省人・省力化が必要になるだろう」とコメントした。9月1日より「日本中で考えよう。地層処分のこと。」をテーマとした新CMを公開している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、「CMを見て興味を持った」と話す学生が来場したことを踏まえ、地道な広報活動が採用活動にも良い影響を与えていると実感したと語った。また、NUMOのここ数年の採用人数は増加傾向にあり、「特に技術系の職種の採用を強化し、国内外の研究機関等との共同研究への参加を通じて若手人材の育成に力をいれている」と強調した。「地層処分事業の社会貢献性の高さに共鳴し、課題に誠実に向き合えるプロフェッショナルな人材を育んでいきたい」と、今回のセミナーで得た手応えと意欲を語った。今回、初出展したゼネコンの株式会社安藤・間は、茨城県つくば市に放射線実験室「安藤ハザマ技術研究所」を保有し、厚さ100cmの遮蔽扉を備えた高レベル実験室にて、各種材料の遮蔽性能試験や、がん治療などに用いられる医療施設の設計・施工のための技術開発を進めている。先般行われた「日本原子力学会 2025年秋の大会」に出展し、中性子の遮蔽性能を向上させた独自のコンクリート建材などを紹介したという。セミナーには、前述の「安藤ハザマ技術研究所」での採用を見越して出展したが、想定以上に文系学生がブースに多く来場したことを明かし、「当社は文系出身者が技術職に挑戦できる体制を整えており、そうした強みも採用活動にて発揮したい」と意欲を述べた。同じく初出展となった日本核燃料開発株式会社は、原子燃料や、原子炉を構成する材料等の研究・開発を行っている企業だが、担当者によると「3年ほど前から潮流が変わり、インターンシップや企業研究会に来場する学生数が増えた」と述べた。「決まった製品を作るのではなく、さまざまなニーズに合わせて研究や試験を行う会社であるため、自ら探究心を持って試行錯誤しながら取り組める人材を採用したい」と初参加に際しての意気込みを語った同じく初出展の西華産業株式会社は、エネルギー分野に強みを持つ総合機械商社として、関西エリアに拠点を多く構え、主に三菱重工グループの原子力発電関連設備の販売代理店の役割を担っている。同社の担当者は、「想定を上回る来場があり、大きな手ごたえを得た。来年度以降、新卒採用者数を増やす計画でいる。原子力事業は、当社が扱っている商材の一部ではあるが、関西エリアで原子力新設・リプレースのニュースを受け、当社としても良い潮流の中にあり、今後の採用活動に繋げていきたい」と意気込みを語った。

- 24 Sep 2025

- NEWS

-

JAEA 英国原子力規制局と連携を強化ー高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決め延長に合意

日本原子力研究開発機構(JAEA)は、英国原子力規制局(ONR)との間で締結している高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決めについて、その期間を今後5年間延長することで合意したと発表した。JAEAは、2020年10月に英国国立原子力研究所(UKNNL)との包括的技術協力の取決めを改定し、高温ガス炉の技術開発協力を開始。さらに同年11月には、ONRと安全性に関する情報交換の取決めを締結し、技術開発と規制の両輪で連携体制を構築してきた。英国政府はカーボンニュートラルの達成に向け、非電力分野では革新炉として高温ガス炉を選択しており、2030年代初頭の実証炉の運転開始を目指している。JAEAとUKNNLはこれまで、日英両国における高温ガス炉の導入を目指した研究開発、原子力サプライチェーンの構築、人材育成等、さまざまな活動に取り組んできた。今回の合意により、JAEA・UKNNL・ONRの三者の協力体制がさらに強化され、英国での高温ガス炉導入に向けた取り組みが一段と加速する見通しだ。一方、英国で高温ガス炉を早期に社会実装するには、燃料サプライチェーンの確立が課題とされている。現在、英国民間企業との連携による燃料製造が有力な選択肢として検討されているが、日本の技術に基づく燃料製造を英国で実現するには、規制当局との十分なコミュニケーションが不可欠だ。JAEAは今後、英国での社会実装を推進し、国内の実証炉計画にも活かすためにも、今回の取決め延長をさらなる連携強化の好機と位置付けている。

- 19 Sep 2025

- NEWS

-

IAEA ALPS処理水に関する安全面の報告書を公表

国際原子力機関(IAEA)は9月12日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関する安全面の報告書を公表。一連の対応は国際的な安全基準に完全に沿っており、問題は見つからなかったと結論付け、ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)と一致していることが改めて明記された。同報告書は、今年5月26日から30日にかけて、IAEAのスタッフ及び専門家7名(アルゼンチン、カナダ、韓国、中国、米国、ベトナム、ロシア)が来日し、ALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッションを行い、その結論を示したもの。また、IAEAと日本政府(原子力規制委員会、環境省、水産庁、経済産業省及び外務省)、福島県及び東京電力との間で議論も交わされ、一連の対応が国際安全基準に合致しているかどうかを総合的に判断・確認した。今回で、安全性レビューミッションは海洋放出開始以来4回目となったが、これまでの3回で強調された結論と大きく変更はなかった。主な要点は以下の通り。IAEAが定めた国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されず、「包括報告書」に記載された安全性レビューの根幹的な結論を再確認することができる。ALPS処理水のために実施されているモニタリングプログラムは、関連する国際安全基準及び指針と一致。ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)の結論と一致している。ALPS処理水の放出に関する安全監視を維持するため、原子力規制委員会が自らのモニタリングプログラム及び現地での立会を通じて、ALPS処理水に対する規制上の監視を継続してきたことを強調した。ALPS処理水の放出に関する機器及び設備は、国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることが確認された。IAEAは、東京電力と日本政府から報告されたデータの正確性と信頼性を維持し、包括的で透明性のある独立した検証を提供するため、この監視を続けていく。同報告書を受けて東京電力は、webサイト上にて「ALPS 処理水の海洋放出にあたり、引き続き、IAEAの国際安全基準に照らしたレビューおよびモニタリングを通じて、安全確保に万全を期す。そして、広く国内外の皆さまに対し、理解が深まるよう努力する」とコメントした。

- 18 Sep 2025

- NEWS

-

北海道経済界 泊3号の早期再稼働を要望

北海道経済連合会ら8団体(北海道経済連合会・北海道経済同友会・北海道商工会連合会・北海道建設業協会・北海道商工会議所連合会・北海道観光機構・北海道中小企業団体中央会・北海道商店街振興組合連合会)は9月11日、泊原子力発電所3号機(PWR、91.2万kWe)の早期再稼働に関する要望書を、北海道の鈴木直道知事、北海道議会の伊藤条一議長へ、それぞれ手渡した。同要望書は、日本のエネルギー自給率が依然として低水準に留まる中で、昨今の世界的な政情不安等が大きな脅威となり、安定したエネルギー供給の重要性が高まっていると指摘。今年2月に国が定めた第7次エネルギー基本計画で原子力発電の重要性が改めて示されたことを受け、電力の安定供給と脱炭素化の着実な推進、そして、北海道の経済成長に向けて、泊3号機の早期再稼働を求めた。同機は今年7月、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けており、北海道電力は2027年早期の再稼働を目指している。また、立地する泊村では10日、発電所の周辺4町村の地元商工会などから提出された再稼働を求める陳情書が議会に付託され、今後、同村の原子力発電所対策特別委員会で審議される予定だ。

- 16 Sep 2025

- NEWS

-

京都フュージョニアリング 67.5億円の資金調達

核融合発電に取り組む京都フュージョニアリングは9月9日、第三者割当増資と金融機関からの融資で、計67億5000万円を調達したことを発表した。第三者割当増資は14.5億円で、京セラが設立した投資ファンドの京セラベンチャー・イノベーションファンド1号をはじめ、JERA、三井住友信託銀行ら計4者が引受先となった。また金融機関からの融資は、日本政策金融公庫、国際協力銀行(JBIC)、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、京都銀行が総額53億円を拠出。これら資金を、核融合発電の実証試験などに投じる。資金調達の目的として同社は、独自の試験プラント「UNITY」をはじめとする技術開発投資の加速と大型化、グローバル事業の推進および採用活動、大型案件受注・事業拡大に伴う運転資金の確保等を挙げた。同社は京都大学発のベンチャー企業で、同大学の研究者だった小西哲之氏らが2019年に創業した。核融合発電に直結する技術の開発を強みとし、現在、世界に先駆けた独自の試験プラント「UNITY」による発電技術の実証に挑んでいる。核融合反応で発生するエネルギーを利活用するための「フュージョン熱サイクルシステム」を実証する「UNITY-1」においては、液体金属ループを用いた発電技術の実証の最終段階にあるほか、燃料を絶えず供給するための「フュージョン燃料サイクルシステム」の装置・システムを統合した「UNITY-2」の性能試験も順調に進み、来年、カナダにて燃料循環システム統合実証を開始する予定だという。また、同社は、核融合反応を起こすために高温状態をつくる役割を担う重要機器「ジャイロトロン」の開発・販売も事業の柱のひとつで、これまでにアメリカ、イギリス、ドイツ、チェコなどのプロジェクトで採用されている。今回の資金調達を受けて小西社長は、「国家戦略で2030年代の発電実証が明確に掲げられた今、当社が持つ知見やネットワークを最大限活用し、いよいよフュージョンエネルギーの実現に向けてギアを上げる段階となった。投資家の皆様の知見やネットワークにも頼らせていただきながら、一歩一歩着実にマイルストーンを達成しつつ、同時にスピード感を持って開発を加速させていきたい」と述べ、核融合発電の早期実現に向け強い意欲を示した。

- 10 Sep 2025

- NEWS