キーワード:福島

-

柏崎刈羽6号機 原子炉を起動 臨界を確認

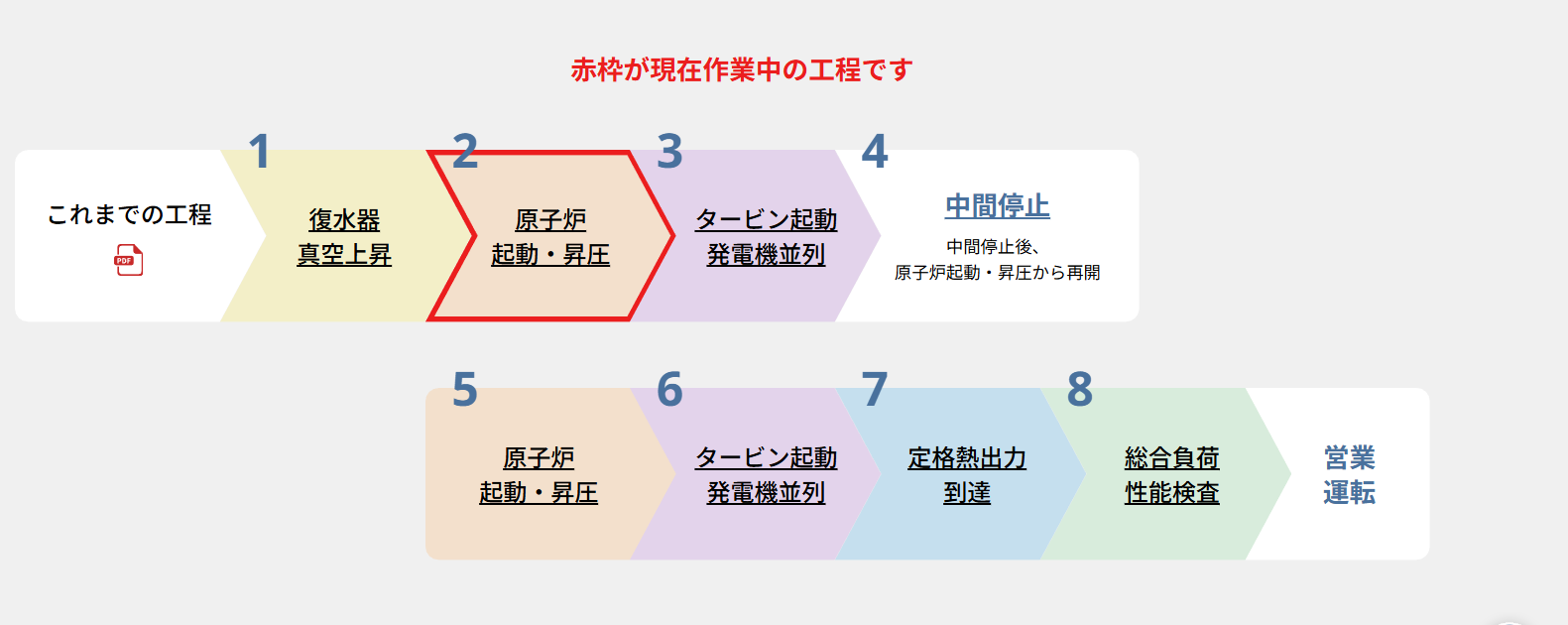

東京電力は2月9日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働に向け、午後2時に制御棒を引き抜き、原子炉を起動したと発表。そして、午後3時過ぎ、臨界を達成した。現在作業中の工程は原子炉起動・昇圧の段階にあたる。この後、タービン起動・発電機並列を経て、一度「中間停止」を挟み、再び原子炉起動・昇圧の工程から再開する。中間停止をする理由について同社は、前半(出力が20〜50%)の試験で得られたデータやプラントの挙動を、一旦詳細に評価・確認するためだとしている。連続して出力を上げるのではなく、一度原子炉を停止して慎重に評価を行うことで、更なる安全性を確認してから、定格出力(後半)工程へ進む計画だ。同社は総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。

- 09 Feb 2026

- NEWS

-

東京電力「第5次総合特別事業計画」を公表 廃炉事業と経済事業の抜本的な改革へ

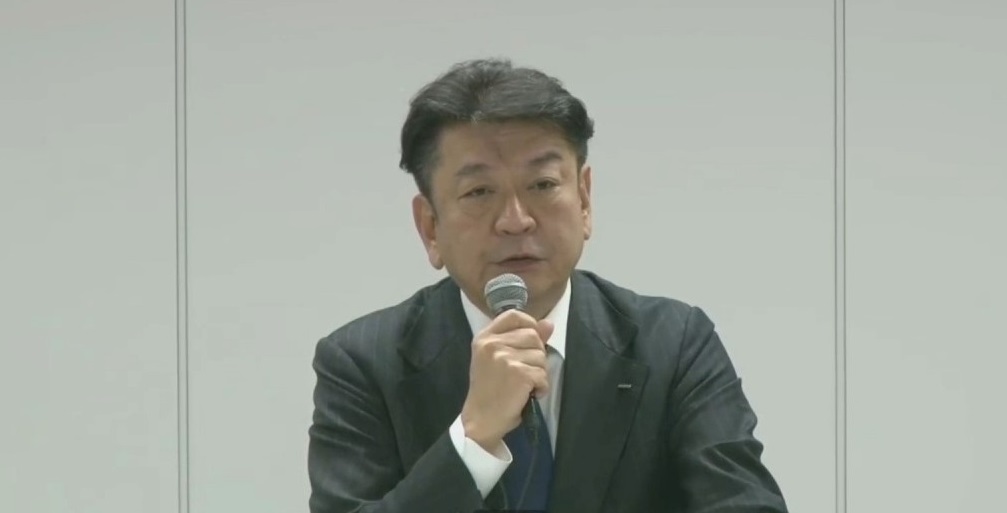

東京電力は1月26日、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で策定した第5次総合特別事業計画(第5次総特)が国から認定されたことを公表した。同社は同計画において、コスト削減の具体額や実施手法に加え、脱炭素電源による供給比率の目標、さらには他社とのアライアンスに関する方針・目標を明確に打ち出した。記者会見には、小早川智明代表取締役社長、山口裕之代表執行役副社長、酒井大輔代表執行役副社長が出席。会見の冒頭、小早川社長は「廃炉作業が前人未踏の領域へ移行しつつあることに加え、GX・DXの進展に伴う電力需要の変化、物価高などによる投資や費用の増加により、当社を取り巻く事業環境は大きく変化している」と説明した。また小早川社長は、経営の原点を福島第一原子力発電所の事故に伴う「福島への責任の完遂」と「安定供給責任の全う」に置き、これら2点が企業の存立基盤に直結するとの認識を改めて示した。その上で、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)が再稼働した場合でも、廃炉事業と経済事業の双方において抜本的な改革がなければ、両責任の両立は極めて難しいと述べ、同社が岐路に立っているとの危機感を示した。続いて、酒井副社長が第5次総特の基本方針について説明した。計画策定の背景として、①福島第一原子力発電所の廃炉工程の進展と燃料デブリの取り出しという最難関の段階に入っていること、②GX・DXの進展やエネルギー安全保障への要請の高まりを受け、電力需要が拡大していること、③物価高の影響でキャッシュフローが悪化し、成長投資が制約されていること、の3点を挙げた。まず、①の廃炉事業の完遂に向けて最大の難所となる燃料デブリの取り出しに備え、現場主義を重視しながら、経営判断、事業遂行能力、組織体制の3本柱で廃炉事業の抜本改革(遂行能力の向上)を進める考えを明らかにした。そして、②の対応として、データセンター需要をはじめとするデジタル需要を国内に取り込むため、系統接続の早期化や他社との連携を進め、2040年度までに首都圏のデータセンター需要の伸び率で世界トップクラスを目指すとした。そして、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を着実に進めるとともに、2040年度までに供給する電力のうち6割以上を脱炭素電源で賄うことを目標に掲げた。③の財務面については、悪化するキャッシュフローと厳しい資金状況からの脱却を喫緊の課題に位置付け、短中期的には、第三者資金の活用を含む経営の合理化や投資抑制、資産売却を進め、2025年度から2034年度までに累計約3.1兆円のコスト削減を見込む。また、不動産などの資産売却を通じて原則3年以内に約2,000億円規模の資金捻出を目標とした。さらに中長期的には、第三者とのアライアンスを通じて成長投資の原資を確保し、自立的な資金調達力の回復を目指す方針を示した。同社は、経済事業の収益基盤拡大に向け、自社が保有していない技術やノウハウの獲得が必要との認識を示し、アライアンスの重要性を改めて強調。期限を区切ってパートナー候補から広く提案を募集し、具体的な連携の枠組みについて協議・交渉を進める方針を明らかにした。

- 28 Jan 2026

- NEWS

-

増井理事長 柏崎刈羽6号機の再稼働や中部電力データ不適切事案に見解

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月23日、定例記者会見を行った。今年4月に開催予定の第59回原産年次大会の詳細を公表したほか、昨年12月に自身が参加した原子力小委員会での発言内容についても報告。会見後半では柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働や、中部電力における基準地震動策定データの不適切な取扱事案などに関する質問にも応じた。まず増井理事長は、第59回原産年次大会のテーマを「原子力の最大限活用を支える人材戦略」とし、4月14日、15日の2日間にわたって開催する旨を紹介した。今回の大会は3つの柱を軸に構成され、海外からゲストを招いて国際的な視点から原子力分野の人材課題を議論するとともに、最新技術を活用した省人化や業務効率化に関する国内外の事例紹介、さらに多くの学生の参加を促し、原子力業界に対する率直な受け止めや意見を直接聞く場とする方針を示した。次に増井理事長は、昨年12月の原子力小委員会で議論されたGX行動指針の改訂をめぐり、原子力分野に関する3つの意見を表明したと説明した。1点目に、原子力発電の将来像について、中期と長期の二段階で明確に位置付ける必要性を指摘し、産業界が長期的な展望を持てるような目標設定を求めた。2点目に、次世代革新炉の開発・建設に関し、投資回収を可能とする制度設計や政府の信用力を活用した融資など、実効性ある制度構築の必要性を訴えた。3点目に、人材確保や育成について、GX行動指針の共通重要課題に位置付け、すでに設定された6つの重要項目に追加する形で「第7の柱」として整理することを提案したという。会見の後半、記者との質疑応答・意見交換では、柏崎刈羽6号機の再稼働に関する質問が寄せられた。同6号機の再稼働に伴う警報のトラブルについて増井理事長は、警報の事象は2つあるとし、「1つ目は起動前の制御棒引抜試験にて、2つ目は原子炉起動後の制御棒を操作する過程で起きた」と整理した上で、「前者は運転開始時の設定エラー、後者は部品の故障に近いものと推定している」とコメント。その上で、「警報が出たこと自体が直接安全性に影響を及ぼすものではないが、通常とは異なる状態である」と説明し、東京電力に対しては、今後も慎重な姿勢で作業を進めること、少しでもリスクがある事態に直面した場合には、安全最優先で停止する対応が適切だとの考えを示した。また、中部電力のデータ不正事案について増井理事長は、原因は調査中であるとし断定的な評価は避けるとした上で、調査の焦点として、①不適切なデータ操作に至った「動機」、②データを扱っていた担当者の範囲や、国の審査会合に提出する過程で、どの程度の関係者が関与し、どのような形で意思決定が行われたのかという「構造上の問題」、③こうした事案を招いた背景としての「職場の環境」の3点を挙げた。そのうえで、増井理事長は「中部電力には、しっかりと調査を進めてほしい」と述べ、徹底した原因究明を求めた。

- 27 Jan 2026

- NEWS

-

柏崎刈羽6号機が再稼働 制御棒の引き抜き作業が慎重に進む

東京電力は1月21日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)について、原子力規制委員会から原子炉起動後に実施する設備健全性確認(使用前事業者検査を含む)に向けた原子炉の試験使用承認を受けたと発表。これを受けて同社は、同日午後7時ごろ制御棒の引き抜き操作を開始し原子炉を起動した。福島第一原子力発電所の事故以来、東京電力の原子力発電所が稼働するのは初。原子炉起動後、制御棒を順に引き抜き、同日午後8時半ごろに臨界を達成した。同社は、同6号機の再稼働を当初1月20日に予定していたが、1月17日の制御棒の引き抜き試験の際、警報が発報されない不具合が確認され、起動作業を一時延期していた。同社によると、本来、制御棒を1本引き抜いた状態で別の制御棒を選択すると、誤操作防止のための引き抜き防止機能が作動し警報が発報する仕組みとなっているが、17日の試験時には警報が発報しなかったため、試験を中断し、引き抜いていた制御棒を全て元の位置に戻したほか、制御棒の操作ができないよう電源を遮断していた。そして翌18日、全ての制御棒に対し同様な不具合がないか、警報の確認試験を実施。当該制御棒に設定されていたペアロッド設定に誤りがあることが判明したため、その後設定を正しく修正した上で、引き抜き防止機能が正常に作動し警報が発報することを確認し、運転上の制限から復帰していた。そして1月21日、全ての制御棒で警報が正常に作動することを確認したため、同件を同日午後、原子力規制庁に説明。原子力規制委員会から6号機の原子炉を起動することを認める「試験使用承認書」を受け取っている。同社は、約14年振りの運転となる同機の運転に際し、設備の健全性確認を慎重に進めている。1月22日には、再び制御棒を引き抜く作業を一時中断。制御棒の引抜操作時に、1本の制御棒の操作監視系の警報が発生したことが理由だと公表している。なお、プラント状態は安定しており、外部影響はない。

- 22 Jan 2026

- NEWS

-

岩手県一関市で除染土の埋め立て工事が開始 岩手県内で初

岩手県一関市は1月8日、福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の影響を低減するための除染作業で発生した、除去土壌(以下:除染土)の埋め立て処分工事を開始した。除染土の埋め立ては、岩手県内で初の事例となる。一関市ではこれまで、公園、スポーツ施設、教育施設など公共施設366か所の敷地内に除染土を埋設保管してきた。しかし2025年3月、国が「福島県外における除去土壌の埋立処分に係るガイドライン」を策定したことを受け、同市は同ガイドラインに基づき、除染土を恒久的に埋め立て処分する方針を決定。昨年12月には、市のウェブサイトで工事の実施概要を公表していた。今回の埋め立て処分では、市内の花泉運動公園多目的競技場と室根支所資材置場の2か所を処分場所に指定。工期は2026年3月まで、事業費は544万円(2025年度)とされている。来年度以降は、教育施設など子どもが日常的に利用する施設から優先的に、除染土の移動と処分を進める方針だ。除染土をめぐっては、2025年7月、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で保管されていた除染土が、首相官邸の前庭や霞が関の省庁敷地内の花壇などで再利用され、社会的な関心を集めた経緯がある。国が定めた同ガイドラインでは、福島県外で発生した放射性セシウム濃度が比較的低い除染土については、地下水汚染防止の観点から、容器への封入や遮水工といった特別な対策は原則不要とされている。一方で、埋め立て作業中の粉塵の飛散や流出を防ぐため、散水やシート養生などの抑制措置を講じることが求められるほか、悪臭、騒音、振動によって周辺の生活環境に影響が生じないよう配慮することも規定されている。また、埋め立て場所には囲いを設け、除染土の埋め立て場所であることを明示する表示を行う必要がある。作業終了後は、開口部をおおむね30センチ以上の土壌などで覆って閉鎖するとともに、敷地境界で空間線量率を定期的に測定し、除染土の量や放射能濃度などの記録を作成・保存することが義務付けられている。

- 13 Jan 2026

- NEWS

-

原子力新年の集い 三村会長が3重点示す 赤澤経産相 安全最優先強調

日本原子力産業協会は1月7日、「原子力新年の集い」を都内で開催。会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら759名が参加し、親睦を深めた。冒頭あいさつに立った三村明夫会長は、年末年始の電力の安定供給に尽力した全国の関係者に謝意を示した上で、昨今、エネルギー安全保障と脱炭素の両立に向け、世界的に原子力活用の機運が高まっているとの認識を示した。<年頭挨拶はこちら>昨年11月のCOP30では「原子力三倍化宣言」への支持が拡大し、金融機関やIT企業など幅広い分野で原子力活用を後押しする動きが広がっていると指摘。国際金融機関の姿勢変化により、原子力プロジェクトへの資金調達環境も改善しつつあると強調した。国内では、原子力を巡る動きにも具体的な前進が見られたと指摘した。昨年、関西電力が美浜発電所の後継機に向けた自主的な現地調査の再開を発表したほか、北海道電力の泊3号機や東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働を巡っては、知事の理解が示されるなど、再稼働や新設に向けた環境整備が着実に進みつつあるとの認識を示した。一方で、こうした取り組みを実現に結び付けるためには、安全確保を大前提に、地域の理解を得るための丁寧な説明と対話を重ねていくことが引き続き不可欠だと強調した。また、高市政権が昨年11月に発表した「強い経済」を実現する総合経済対策で、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の実現が国家の成長戦略の中核に位置付けられたことを踏まえ、原子力がわが国の産業競争力や技術開発に果たす役割はかつてなく大きくなっていると指摘した。続いて三村会長は、原子力の最大限活用に向け、今後特に重要になる取組みとして次の3点を挙げた。1点目に、新規建設の早期実現に向けた事業環境整備を挙げ、資金調達や投資回収の確保、サプライチェーンの維持・強化が不可欠だとした。2点目には原子力産業の持続的発展を支える人材の確保・育成を挙げ、国際的な視点も踏まえた議論を通じて、将来を担う人材基盤の強化を図る考えを示した。3点目は、国際連携の推進を掲げ、国際機関や海外産業団体との協力を通じて、世界的な原子力活用の機運を維持するとともに、日本の原子力産業の海外展開を後押ししていく方針を示した。来賓挨拶に立った赤澤亮正経済産業大臣は、冒頭、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案に言及し、国民の信頼を揺るがしかねない重大な問題として、厳正な対応と再発防止を求める考えを示した。その上で、世界的に原子力の重要性が高まっているとの認識を示し、第7次エネルギー基本計画に基づき、安全性と地域理解を最優先に、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入を進める方針を改めて強調した。また、原子力産業の持続的発展に向け、サプライチェーンの維持・強化や人材育成への支援に政府として全力で取り組む姿勢を示し、東日本大震災から15年目の節目を迎える今年、着任前後に福島を訪れた経験に触れ、現場主義のもと、復興と安全な廃炉に最後まで責任を持って取り組む決意を表明した。続いて登壇した電気事業連合会の安藤康志副会長は、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案について、原子力事業への信頼を損なう重大な事案として深刻に受け止めていると述べ、電力会社を代表して謝罪した。その上で、昨年は国際的に原子力回帰が進み、第7次エネルギー基本計画で原子力の価値が改めて確認された重要な年だったと振り返った。そして、泊発電所や柏崎刈羽原子力発電所で再稼働に向けた進展が見られたことを評価し、今後もさらなる安全性の向上を追求するとともに、地域住民からの理解と信頼を得るため、丁寧な取り組みを着実に続けていく考えを示した。

- 08 Jan 2026

- NEWS

-

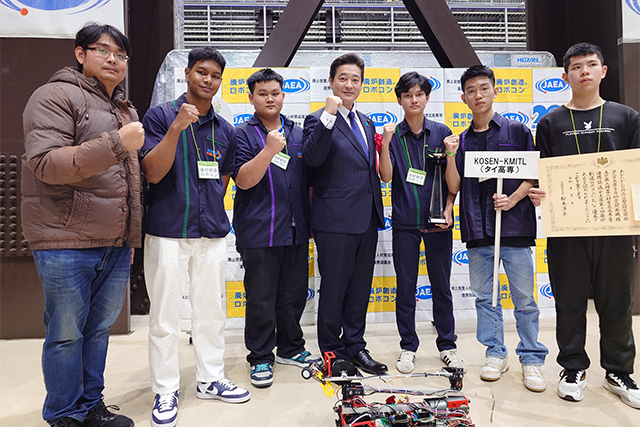

タイ高専が最優秀賞 第10回廃炉創造ロボコン

日本原子力研究開発機構(JAEA)と廃止措置人材育成高専等連携協議会は12月20日、福島県の楢葉遠隔技術開発センターで第10回廃炉創造ロボコンを開催した。今大会は、日本国内から10校16チームと、マレーシア工科大、タイ高専(KOSEN-KMITL)の計18チームが出場。初出場のタイ高専が最優秀賞である文部科学大臣賞を受賞した。大会の様子はYouTubeで配信され、アーカイブを視聴することができる。廃炉創造ロボコンは2016年に初開催され、今大会で10回目の節目を迎えた。ロボット製作を通じて、若い世代が廃炉作業に関心を持つと同時に、創造性・課題発見・解決能力を養うことが目的だ。優れたロボットやアイデアについては、将来的に現場への適用や関係企業との共同研究につながる可能性を視野に入れているという。開会に先立ちJAEAの小口正範理事長はあいさつに立ち、廃炉が長期にわたる事業であることを踏まえ、次世代人材の育成が原子力産業界にとって極めて重要な課題であると強調した。その上で同大会について、遠隔操作やAIなど、実際の廃炉現場を見据えた技術に触れる実践の場であり、単なる競技にとどまらず、廃炉を支える技術と人材を育む「希望の場」だと位置づけた。今大会の競技課題は、「廃炉ミッション!原子炉格納容器内部を調査せよ」。福島第一原子力発電所2号機の原子炉格納容器(PCV)内部の調査を想定し、X-1ペネトレーションからPCV内部へ進入し、底部に存在する対象物を回収して帰還するまでの一連の作業に挑んだ。最優秀賞を受賞したタイ高専は、参加チームのうち唯一、すべての課題をクリアした。同校は、「日本型高等専門学校の教育制度(KOSEN)」を本格的に導入したタイ初の高専として知られる。日本の国立高等専門学校機構から教員が派遣され、現地教員への指導や研修が行われているほか、日本国内の高専でのタイ人学生の受け入れなども進められている。

- 07 Jan 2026

- NEWS

-

東京電力 「原子力災害対策充実に向けた考え方」に基づく取り組みを公表

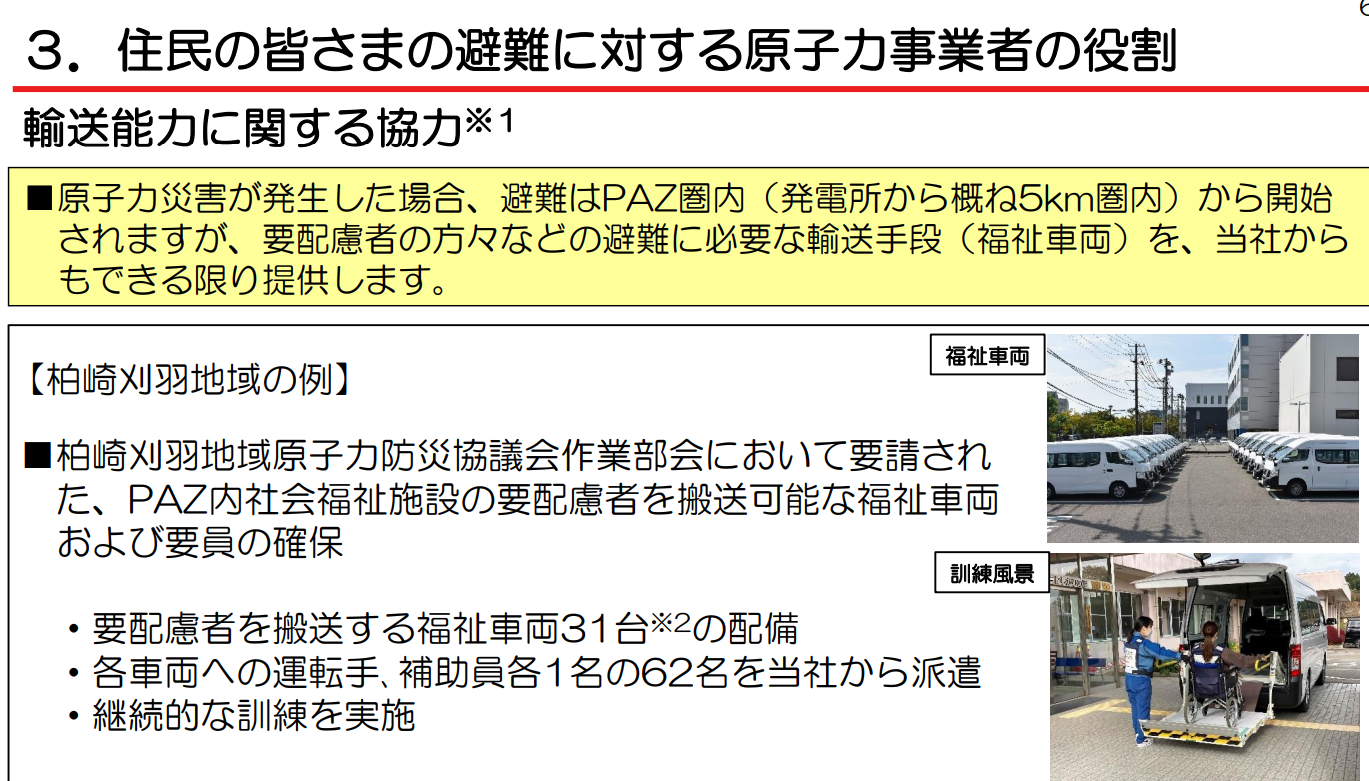

東京電力は12月19日、「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る同社の取り組みについて、最新の進捗を反映した内容を公表した。これは、2016年に経済産業大臣から要請を受けた「原子力安全対策および原子力災害対策に関する取り組み」を整理したもので、前回公表(2024年12月20日)以降の進捗を反映し、現在の状況を取りまとめたものである。今回は、福島第一原子力発電所の廃炉や福島第二原子力発電所の廃止措置の進展、柏崎刈羽地域における緊急時対応の見直し、福島県内のヘリポート設定の追加など、原子力災害対策の実効性の向上に向けた内容が盛り込まれた。第1章では、事故収束活動の体制や各原子力発電所の現状、安全対策の状況を整理し、第2章では、原子力災害発生時における事業者の役割や支援体制に加え、福島第一原子力発電所事故の責任を踏まえた賠償、復興推進に関する取り組みを示した。主な変更点は以下の通り(一部抜粋)①福島県内ヘリポートの設定を追加②福島第一の廃炉作業の進捗を踏まえ更新③福島第二の廃止措置計画の進捗を踏まえ更新④協力企業と連携した輸送訓練を追加⑤柏崎刈羽地域の緊急時対応取りまとめを踏まえ更新⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化を追加⑦2025年度新潟県および福島県の原子力防災訓練の反映変更点の概要は以下の通り①福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の2か所をヘリポートの拠点として設定。さらに、協力企業と連携し、楢葉ヘリポートおよび平ヘリポートの計2か所の運用を始めている。②2024年度には、汚染水対策で発生量を1日約80~90㎥まで抑制し、2025年目標を前倒しで達成。燃料デブリについては、2024年の9月に2号機で試験的取り出しを開始し、11月には採取に成功した。今回公表された資料には、改訂のポイントとして、これら2号機における燃料デブリの試験的取り出し作業の内容の反映のほか、原子炉格納容器内部の調査作業の具体的化が盛り込まれた。③44年にわたる廃止措置計画のうち、現在は第1段階(解体工事準備期間)にあり、管理区域外設備の解体や管理区域内の調査を進めている。今後は、これらの成果を踏まえ、第2段階への移行を目指す。④協力企業と連携し、事故収束活動に必要な資機材の輸送訓練を継続的に実施。従来のトラックによる陸上輸送に加え、資機材をより迅速に現地へ搬送するため、ヘリコプターを活用した航空輸送訓練も実施し、対応力の強化を図る。⑤柏崎刈羽地域では、要配慮者の避難を支援するため、同社から福祉車両や要員を提供する。具体的には、要配慮者を搬送可能な福祉車両31台を配備するとともに、各車両に運転手と補助員を配置し、計62名を派遣する体制を整備。また、空間放射線量率が高い区域から住民が避難する際には、検査・除染要員を派遣し、車両や住民への放射性物質の付着の有無を確認する。付着が認められた場合には除染を実施し、その際に発生する汚染水や汚染付着物についても、同社が責任を持って処理する。⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化に向けて、同社が除排雪体制の強化や屋内退避施設の環境整備に協力。具体的には、除雪車両の増強、消融雪施設の設置、監視カメラの設置、指定避難所の空調設置や断熱性向上を図るという。⑦2025年10月・11月に、新潟県にて災害対策本部の運営訓練をはじめ、福祉車両を用いた要配慮者の搬送、PAZ内住民の避難訓練やUPZ内住民の一時移転訓練などを実施した。また、柏崎市、燕市、見附市では、放射線に関する講座や避難退域時検査のデモンストレーション体験など、自治体ごとの個別訓練にも参加。2025年11月、福島県にて災害対策本部運営訓練や避難退域時検査訓練に加え、医療中継拠点の設置・運営訓練、甲状腺被ばく線量モニタリング、安定ヨウ素剤の配布訓練などに参加したことが追記された。

- 24 Dec 2025

- NEWS

-

IAEA 海洋放出開始後5回目の安全に関する報告書を公表

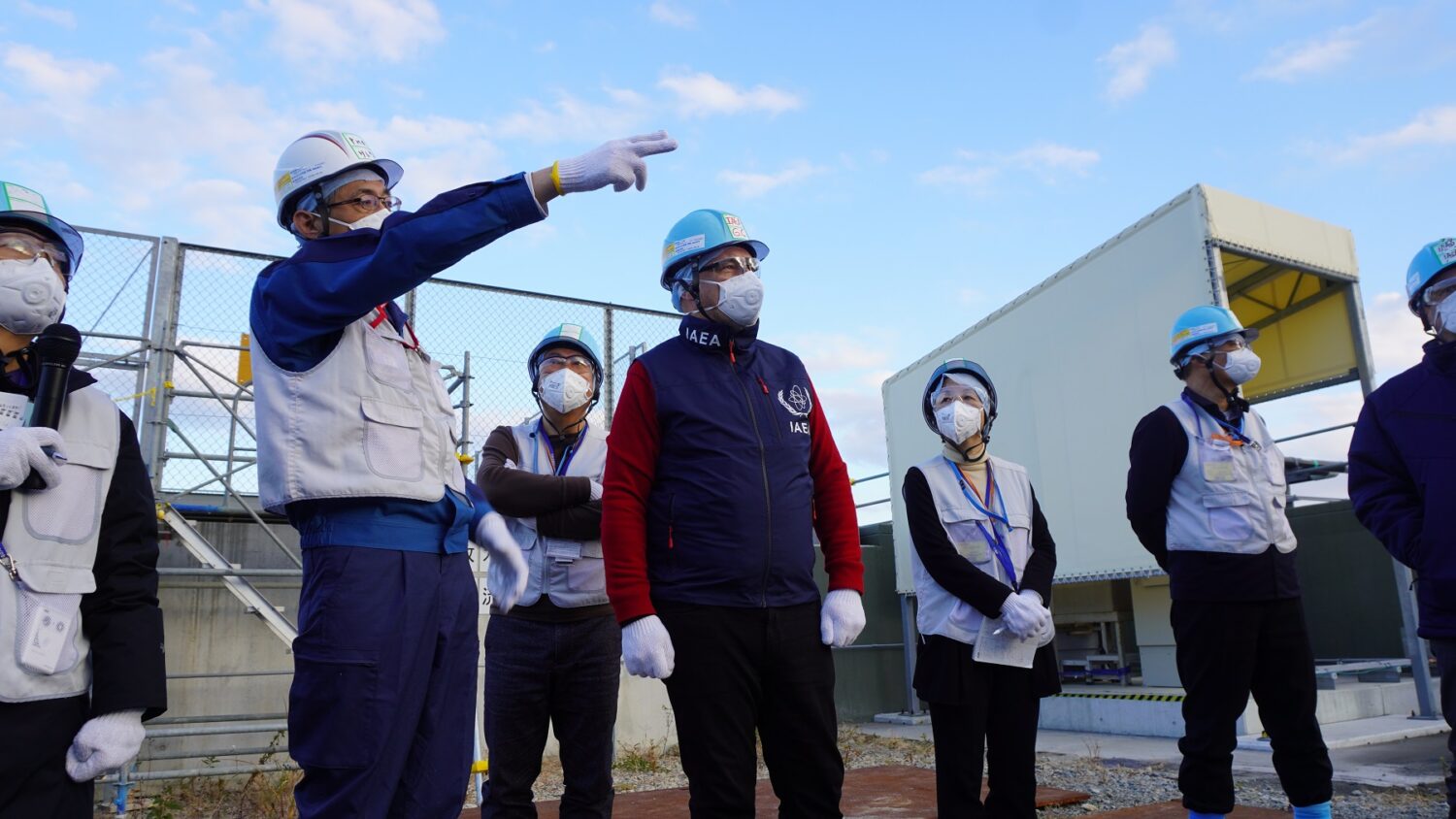

国際原子力機関(IAEA)によるALPS処理水海洋放出の安全性を検証するレビューミッションが、12月15日から19日にかけて実施された。今回のレビューミッションは、海洋放出開始後5回目。IAEAのグスタヴォ・カルーソ原子力安全・核セキュリティ局調整官ら6名のスタッフと、専門家9名(アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、米国、ベトナム、ロシア:以下IAEAタスクフォース)が来日。IAEAによると、これまで公表してきた過去4回の報告書と同様に、一連の対応は国際的な安全基準に沿っており、問題は見つからなかったと結論付けた。なお、同レビューミッションは、2021年7月に日本政府とIAEAの間で署名された「ALPS処理水の取扱いに関する安全面のレビュー付託事項(TOR)」に基づき行われている。12月17日にはIAEAタスクフォースが福島第一原子力発電所訪問し、東京電力から最新の状況について説明を受けた。現地では、ALPS処理水移送建屋や放水立坑をはじめとする海洋放出関連設備のほか、2025年度中に解体開始が予定されるJ8エリアのタンクや、すでに解体が完了しているJ9エリアの確認が行われた。さらに、IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の測定や分析を担う化学分析棟およびIAEA福島ALPSラボラトリーを訪れ、分析体制や運用状況を確認したという。12月18日および19日には、経済産業省と東京電力がIAEAタスクフォースに対し、ここ1年のALPS処理水の放出実績や、海洋放出開始以降に実施してきた海域モニタリングの結果を説明。また、あわせて、IAEAの国際安全基準に基づく放出開始後の取組み状況に関する報告がなされ、これらを踏まえた議論が行われた。日本政府(経済産業省)はHPにて、IAEAによるレビューを通じて国際安全基準に沿った取組みを継続し、ALPS処理水の海洋放出の安全確保に万全を期す考えを示した。また、IAEAと連携しつつ、国際社会に対する透明性の高い情報発信を続け、国内外の理解促進に努めるとしている。

- 22 Dec 2025

- NEWS

-

高市首相 福島第一を初視察 復興・廃炉を「内閣の最重要課題」と強調

高市首相は12月2日、就任後初めて福島第一原子力発電所とその周辺施設を視察し、廃炉の進捗状況や帰還困難区域の現状を自ら確認した。高市首相はまず、大熊町の中間貯蔵施設を訪れ、土壌貯蔵施設や、除染土壌を道路盛土に再生利用する実証事業の取組みを確認。その後、福島の復興・環境再生の取組みを発信している中間貯蔵事業情報センターに移動し、職員から説明を受けた。午後には双葉町の帰還困難区域と荒廃農地を視察し、未だ復興途上にある地域の現状に理解を深め、特定帰還居住区域制度を活用しながら、避難指示解除に向けた取組みを加速させる考えを示した。また、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任をもって取り組む決意を示した。そして、高市首相は、除去土の中間貯蔵施設を受入れた大熊町・双葉町、そして福島県に対し、改めて深い謝意を表明。福島県内で発生した除去土を2045年3月までに県外で最終処分を行うという国の方針について、「法律に基づく国の約束であり、責任をもって実現すべきものだ」と強調した。政府はこれら除染土の処分量を減らすために、放射性物質の濃度が低い土を、全国の公共工事の盛り土等に用いて再生利用する計画を進めている。すでにその第一歩として、総理大臣官邸の前庭や、霞が関の省庁の花壇などで除染土の利用が開始されている。さらに今年8月、政府は県外処分へ向けたロードマップを策定。2030年頃に最終処分場候補地の選定を開始し、2035年を目途に処分場の仕様を具体化、候補地選定につなげる計画を示した。高市首相は、「責任を持ってロードマップの取組みを進めるとともに、段階的に2030年以降の道筋も示していきたい」と述べ、改めて国の責任を明確にした。高市首相は今回の視察を通じ、福島の復興が依然として長い道のりであり、震災と事故の記憶を決して風化させない姿勢を強調。「『全ての閣僚が復興大臣である』との決意のもと、復興に向けた取組みを一層加速させる方針で、福島の再生を内閣の最重要課題として責任を持って進めていく」と強い意志を示した。

- 05 Dec 2025

- NEWS

-

新潟県 柏崎刈羽6、7号機の再稼働を容認へ

新潟県の花角英世知事は11月21日の記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)の再稼働に同意する意向を表明した。判断は12月の新潟県議会に諮った上で、国へ正式に報告する。知事は同意の前提として、国に対して次の7項目を確実に対応し、責任を持って確約するよう求めた。国へ求めた7項目①県民への丁寧な説明の徹底原子力の必要性・安全性について、取り組み内容が県民に十分伝わっていないとの意識調査結果を踏まえ、国と東京電力に対し改めて丁寧な説明を要請。②新たな知見に基づく安全性の再確認最新知見が得られた場合、迅速に安全性を再確認するよう要請。③緊急時対応での国の関与強化避難・屋内退避で民間事業者では対応困難なケースに備え、国の実動組織が確実に行動できるよう、平時から関係機関の連携強化を要請。④避難道路・退避施設、豪雪対応の集中的整備原子力関係閣僚会議が示したインフラ整備を、新潟の豪雪事情も踏まえ早期かつ集中的に実施するよう要請。⑤使用済み燃料処分、武力攻撃対策、損害賠償の確保県民の大きな懸念である課題へ、国が責任を持って対応するよう要請。⑥東京電力の信頼性回復依然として十分に信頼が回復していないと指摘。国が設置する「監視強化チーム」の実効性と、活動成果の確実なフィードバックを要請。⑦UPZ拡大と交付金制度の見直しUPZ(緊急防護措置準備区域)が30km圏に拡大したにもかかわらず、電源立地対策交付金制度が見直されていない点を問題視し、公平な制度運用のため早期の見直しを要請。花角知事は容認判断の理由として、同6、7号機が原子力規制委員会の審査に合格し安全性が確認されたこと、原子力発電が優れた安定供給力と国産化率を有し、国が原子力の最大限活用を推進する方針を示していること、同発電所の再稼働が東日本の電力供給構造の脆弱性や電気料金の東西格差を是正し、脱炭素電源を活用した経済成長にも寄与するとの見通しを示し、「国民生活と国内産業の競争力を維持・向上させるためには、柏崎刈羽原子力発電所が一定の役割を担う必要があるとの国の判断は、現時点において理解できる」と述べた。このタイミングで容認となった背景について花角知事は、「昨年3月に経済産業省から理解要請を受けて以来、長い時間をかけて関係各所と議論した。リスクを完全にゼロにはできないが、ただ漠然とした不安や合理性のない理由で再稼働を止めることはできないと考えていた」と説明。また、県民意識調査では、安全・防災対策の認知度が高いほど再稼働を肯定する意見が増加する傾向や、20~30代の若年層で賛成する傾向が強いことが示された一方、依然として原子力に不安を抱えている県民が多いことも明らかになった。その上で知事自身が、今月半ばに福島第一原子力発電所を視察し、事故の影響や復旧作業の現状を直接確認した事を踏まえ、「原子力規制委員会が新規制基準を策定し、その知見と教訓が柏崎刈羽原子力発電所にも適用されている」と強調。19日の定例知事会見では発電所内の新しい技術や設備の改善にも触れ、「災害発生時の柔軟な対応を可能にする可搬型(モバイル型)設備の充実は、多重防護の観点からも教訓が反映されている」と評価。また、現場で働く東京電力社員の努力についても言及し、「約5,000人の職員や協力企業の方々がチームで動く意識を持ち、コミュニケーションを重視していた。『ワンチーム』という言葉が繰り返され、意識の高さを感じた」と語っていた。また、花角知事は、自身の判断が県政全体の信頼の上に成り立つべきだとの姿勢を示し、県議会に対し、知事職継続への信任を求める意向を示した。

- 25 Nov 2025

- NEWS

-

規制委 住民避難基準の見直しに向け活発な議論

原子力規制委員会は11月19日、第14回「緊急時活動レベル(EAL)の見直し等への対応に係る会合」を開催した。EALは、原子力災害時に、原子力事業者が原子力施設の状況に応じて緊急事態レベルを判断するための基準で、2011年の福島事故を受け、国際基準を踏まえて2013年に導入された。その後、段階的な見直しを経て現在の体系に至っている。具体的には、放射線の線量変化・設備機能の喪失・格納容器の状態に応じて、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」、「全面緊急事態」の3区分に分類される。緊急時にはこのレベルに応じて、周辺住民の被ばく低減のための避難、屋内退避、ヨウ素剤の服用等の防護措置が実施される。今回の会合では、日本と米国およびIAEAにおけるEALの考え方を比較検証した結果が示された。その中で、日本の基準では設備機能が喪失した段階で全面緊急事態へ移行するケースが多く、実際のプラントの状態と緊急事態区分の深刻度が一致しない可能性が指摘された。結果として、避難の早期化や、緊急度の低い避難指示の発出を招くおそれがあると懸念された。いわゆる、日本のEALは設備の機能喪失に起因する発出条件が多く、今後はプラントの状態そのものに応じた実際のリスクの大きさに基づき判断する手法(放射性物質放出のリスク状態に応じる必要性)に切り替えるべきだとの意見が挙がった。EALの見直しの必要性は以前から議論され、必要な知見の蓄積が規制委の重要な研究課題となってきた。次回会合(12月中旬予定)では、屋内退避解除の判断基準を取り上げ、議論を深める予定だ。

- 20 Nov 2025

- NEWS

-

放射線の安全管理・環境放射能対策に貢献 14名を表彰

ラジオアイソトープの安全管理や環境放射能対策の向上に尽力し、優れた成果をあげた人物を称える「令和7年度放射性安全管理功労・環境放射能対策功労表彰」の表彰式が11月10日、原子力規制庁にて執り行われた。同表彰は、原子力安全技術センター、日本アイソトープ協会、日本分析センター、放射線障害防止中央協議会ら4団体が原子力規制委員会の後援を受けて共同主催。放射線の安全利用に関わる関係者の意欲向上と、放射線に対する国民理解促進を目的に、今年度から新設されたもの。今回は、放射線安全管理功労者11名、環境放射能対策功労者3名の合計14名に、原子力規制委員会委員長賞が授与された。表彰式の冒頭、原子力安全技術センターの石田寛人会長は、「本表彰制度は、文部科学省の後援のもと平成22年度まで実施していたが、翌年の東日本大震災を契機に中断されていた。しかし多くの要望を受け、原子力規制委員会の後援のもと再開する運びとなり、大変嬉しく思う」と述べた。そして、「原子力の安全確保は、現場の不断の努力、関係者の支援、そして規制当局との真摯な連携によって成り立つもの。長年にわたり専門性と努力を積み重ね、偉大な功績を挙げられた皆様に敬意を表したい」と受賞者を称えた。続いて挨拶に立った原子力規制委員会の山中伸介委員長は、「放射線利用は、がん治療・画像診断、産業利用など社会基盤を支える重要な技術であり、環境放射能対策は地域の不安解消、正確な情報提供、リスクコミュニケーションの要である」と述べ、「皆さんの活動は社会の信頼を支える柱であり、規制当局にとっても大変心強い存在だ」と受賞者のこれまでの貢献に謝意を述べた。放射線安全管理功労者を代表して、製薬放射線コンファレンス世話人代表の大河原賢一氏が登壇。同氏は、製薬業界における放射線安全管理の在り方の検討や協力体制の構築、人材育成に貢献してきた自身のキャリアを振り返り、「今後も放射線・放射性同位元素の安全利用が社会に幅広く受け入れられるよう、努力を続けていきたい」と語った。環境放射能対策功労者を代表して挨拶したのは、弘前大学被ばく医療総合研究所の木村秀樹客員研究員。長年にわたり環境放射線モニタリング業務に従事してきた経験を踏まえ、「モニタリング担当者は、平常時は計画調査を淡々と進め、異常なデータが得られれば原因を徹底して究明し、有事には即時緊急体制へ移行しなければならない。今回の表彰は、そのような現場の地道な努力に光を当てていただき、大変感慨深く受け止めている」と語った。さらに、「環境放射能対策は、住民の安全と安心、そして回復のために行うものであり、出発点は常に住民のために何ができるかという問いである。その志を若い世代へ確実に引き継いでいきたい」と次世代への継承に向けて意気込みを示した。

- 17 Nov 2025

- NEWS

-

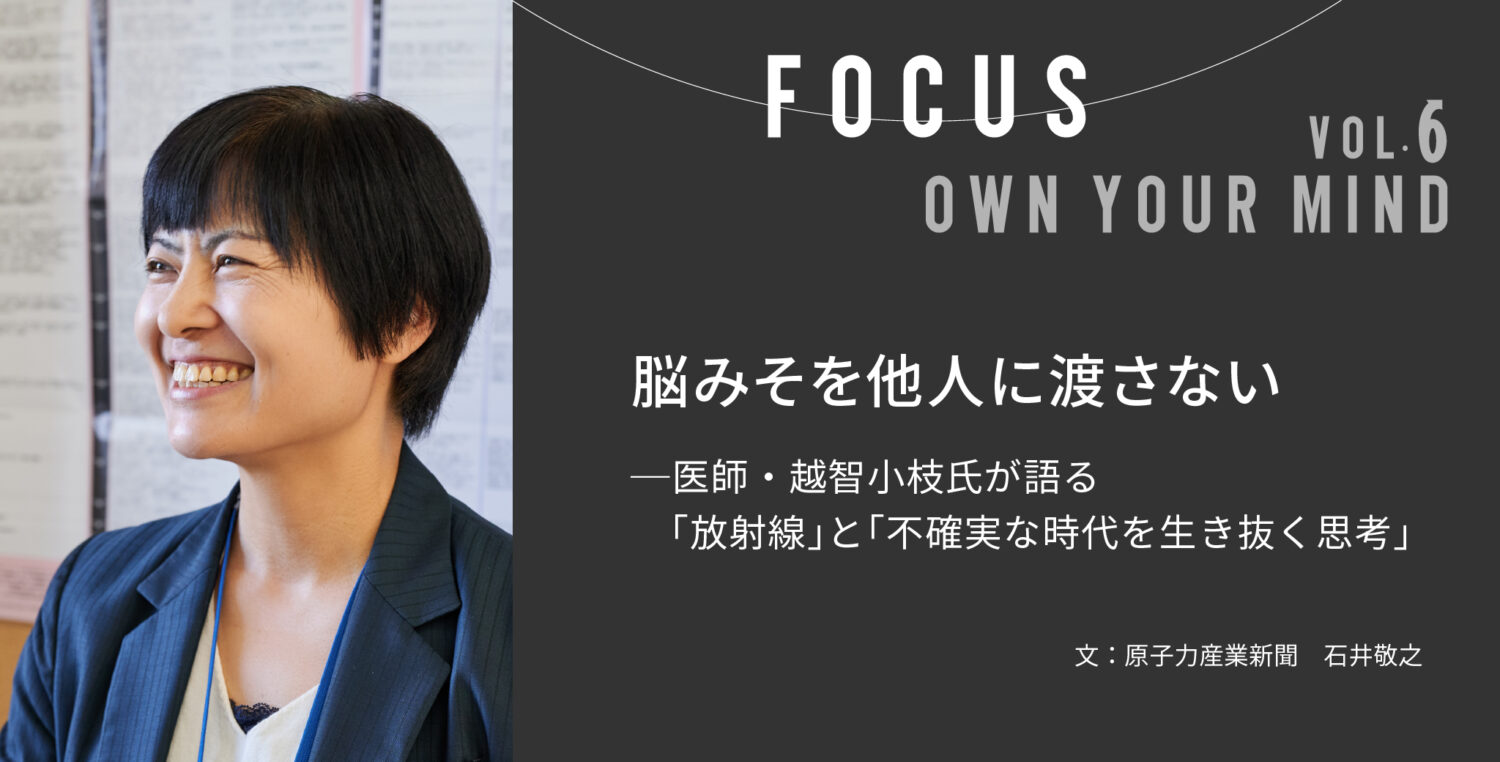

“脳みそを他人に渡さない”

「自分で脳みそを使っていないと、専門家のせいにする」。福井南高等学校(福井県福井市)の教室に静かに響いた一言に、生徒たちは一瞬息をのんだ。2025年10月29日、同校で開かれた特別授業「災害とリスクに強くなるための放射線の知識」である。講師は、医師であり本紙のコラムニストでもある越智小枝氏。放射線を入り口に、災害や情報の不確実性とどう向き合うかを問う90分間となった。

- 07 Nov 2025

- STUDY

-

第9回日英原子力産業フォーラムが開催

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館は10月7日、第9回日英原子力産業フォーラムを駐日英国大使館大使公邸にて開催した。後援は英国市場協議会(BMC)、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会。9回目となった今年の同フォーラムには、英国と日本の関係機関および企業の関係者を合わせて約100名、レセプションには約150名が参加した。開会挨拶に際しジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日本初の商業用原子炉は英国の設計によるもので、以来、両国の原子力産業は密接な繋がりを築いてきた」と述べ、日英の原子力分野における関係性に長い歴史と深い絆があることを強調。また、日本の使用済み燃料の再処理を英国で長年行ってきたことについて言及し、両国が共通して抱える廃止措置課題の解決に向けて、引き続き、相互に利益をもたらすパートナーシップに期待を寄せた。続いて英国原子力廃止措置機関(NDA)のデイビッド・ピーティCEOが登壇し、設立20周年を迎えたNDAの活動や今後の戦略に関する説明があった。NDAでは、最優先課題であった同国セラフィールド社(NDAの傘下企業)の貯蔵施設から、燃料デブリと廃棄物の取り出しに初めて成功するなど大きな進展があったほか、スコットランドのハンターストンB原子力発電所2号機(改良型ガス冷却炉:AGR・64.4万kW)を皮切りに、EDFが運営するAGRが来年4月以降に順次NDAに移管され、NDAの廃炉活動が大幅に拡大されるという。ピーティCEOは「私たちの仕事は『過去を解体する』だけではなく『未来を築く』ことだ」と述べた上で、「廃棄物や負の遺産に対して誠実に対応できるという信頼があってこそ、原子力開発の社会受容につながり、英国をクリーンエネルギー超大国にするという政府計画を支えることができる」と訴えた。開会セッションの最後に登壇した原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の更田豊志上席技監は、「廃止措置には倫理的課題や知識管理、ステークホルダーの参加といった克服しきれていない問題が深く関わり、日英両国の理解と経験を結集する重要な挑戦となる」と語り、今後も日英両国の協力が人材育成や知識管理、環境社会ガバナンスにおける価値の統合といった分野でより一層深まり、国際社会への貢献に繋がることへの期待を示した。続くセッションでは、廃止措置と廃棄物管理をテーマに、日英の最新の原子力政策の動向や、メーカー・研究機関による研究開発の最新情報、原子力関連施設の廃止措置状況、NDAや使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)による廃止措置事業のマネジメントの事例などの発表があった。その他、日英の原子力関連企業の連携を促進するため、会場内において、英国企業によるパネル展示などが行われたほか、セッションの合間にケーススタディとして各社の廃止措置における取組みや日英連携プログラムの進捗が紹介され、活発な情報・意見交換が行われた。閉会セッションで、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレートレックスCEOは、「近年の英国の原子力産業界の目覚ましい進展は、社会受容の基盤となる確実な廃炉と廃棄物管理を実現する取り組みがあったからだ」と語り、廃止措置が原子力産業の中核にあり、地域社会や国民全体から信頼を得るための基盤となることを改めて強調した。続けて「廃炉は新設ほど注目を集めることはないが、英国の原子力産業界で働くおよそ10万人のうち相当数が廃止措置関連業務に従事し、わが国の技術革新を促進し、関連産業にも広く波及効果をもたらしている」と述べた。続けて閉会セッションにて日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「福島第一原子力発電所事故の教訓を常に念頭に置き、その知見を既存炉や新規建設炉に適切に反映させることは日本の原子力開発の基盤だ。今後も、日英両国が相互に学び、支え合い、成長し、長年にわたるパートナーシップをさらに深めていくことを願っている」と述べ、エネルギー安全保障、カーボンニュートラル、廃止措置といった共通課題に直面している日英両国が互いに学び、協力し合う重要性が再確認され有意義なフォーラムになったと評価した。

- 22 Oct 2025

- NEWS

-

第2回日中原子力産業セミナーを開催 福島県と茨城県への視察も

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

- 14 Oct 2025

- NEWS

-

放射線の正しい知識を発信 ぐぐるプロジェクトが作品コンテストの募集を開始

環境省が手掛ける放射線に関する正しい情報を発信する「ぐぐるプロジェクト」では、今年度の作品コンテストの募集を10月1日より開始した。締め切りは12月25日まで。同プロジェクトは、放射線の健康影響に関する誤解や風評、差別、偏見の解消を目指し、メディア向け公開講座や、全国の企業や学校でのセミナーの開催、作品コンテストの実施など、幅広い活動を手掛けている。中でも、セミナーで学んだ知識を作品として世に発信していく一連の流れを「ラジエーションカレッジ」と称し、同プロジェクトの要に位置づけている。今回募集の作品コンテストとは、このラジエーションカレッジの一環であり、放射線の健康影響について学び、それを多くの人に広く伝えることが目的だ。公募テーマは「学び感じたあなたの想いを広く届ける。」で、募集部門は、「キャッチコピー部門」、「グラフィックアーツ部門」「ショート動画部門」の3部門。詳細はウェブサイトへ。

- 10 Oct 2025

- NEWS

-

浜岡1号機 原子炉の解体撤去工事を開始 国内2例目

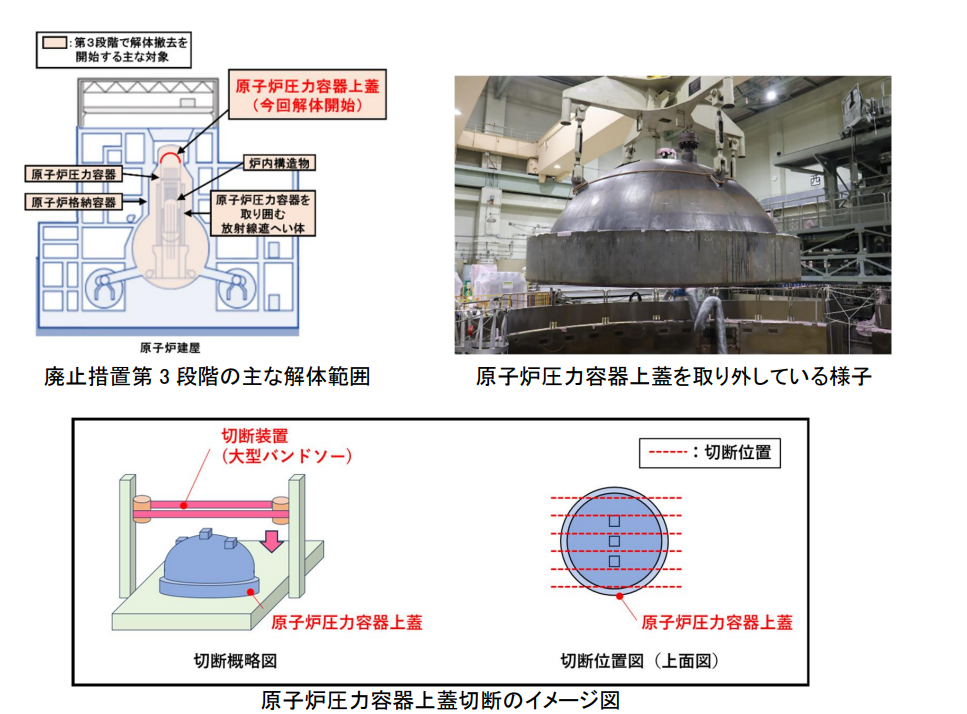

中部電力は10月7日、浜岡原子力発電所1号機(BWR、54.0万kWe)の建屋内にある原子炉圧力容器の上蓋(直径約5m、高さ約3m)をクレーンで取り外し、原子炉領域の解体撤去工事を開始したと発表した。原子炉領域とは、原子炉圧力容器および炉内構造物、原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域を指す。同1号機の使用済み燃料はすでに取り出されており、今後、切断装置(大型バンドソー)等を用いて圧力容器や格納容器の解体作業に入る。同社によると、その際発生する廃棄物は、廃棄先が決まるまで建屋内にて安全に保管されるという。今年3月、すでに同発電所の2号機(BWR、84.0 万 kWe)の解体撤去工事が開始されており、日本国内における商業用原子力発電所の原子炉領域における解体撤去は、同1号機が2例目となった。同1、2号機は、2009年1月に運転を終了し、同年11月、廃止措置計画認可を受けた。その後、複数回の廃止措置計画の変更を経て、この度、原子炉領域の解体作業に着手する。原子炉の廃止措置計画は4段階に分かれ、この度の作業は、その第3段階目にあたる。同計画では、2035年度までに原子炉領域の解体撤去工事を終え、2042年度までにすべての廃炉を完了させる予定だ。また、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)は10月3日、原子炉本体の解体に向けたパイロットプロジェクトを立ち上げた。これを受けて、同社は1・2号機を実証プラントとして提供し、プロジェクトに参画することを表明した。このプロジェクトは、NuRO、電力10社、電気事業連合会、原子力エネルギー協議会(ATENA)が連携し、安全性を最優先に、原子炉本体の円滑かつ合理的な解体工法の確立を目指すもの。NuROは、実証を通じて原子炉領域の解体工事に伴うさまざまな課題を検証し、その成果を今後の他プラントの廃止措置に活かす考えを示している。同社はWEBサイト上で、「同プロジェクトを牽引し、引き続きトップランナーとして原子炉本体の解体を進めることで、日本の廃止措置に貢献できるものと考える」と意欲を示した。

- 08 Oct 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 IAEA総会や原子力産業セミナー2027など紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

- 30 Sep 2025

- NEWS

-

東京電力 英社と廃止措置分野の情報交換協定延長

東京電力は9月12日、英国のセラフィールド社との情報交換協定を延長したと発表した。同日、締結式が執り行われ、東京電力の小野昭副社長とセラフィールド社のユアン・ハットン最高経営責任者(CEO)が協定に署名した。セラフィールド社は、英国原子力廃止措置機関(NDA)の傘下にあり、同国中西部に位置するカンブリア州にて広大な原子力施設を運営している。両社は、2014年9月に情報交換協定を初めて締結。東京電力にとって、廃止措置作業の経験を持った海外事業者と相互に知見を共有することは、安全で着実な福島第一原子力発電所の廃炉措置を進める上で重要な一歩となった。以来、両社は随時内容の見直しを行いながら協定を延長し、この度、2回目の協定延長の合意に至った。今後も、両社が共通して取り組んでいる課題を解決すべく、活発で開かれた情報交換を目指す。すでに、2018年度から東京電力の社員をセラフィールド社へ派遣するなど、福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けて先進的かつ有用な知見の習得に取り組んでいるという。この度の協定延長を受けて東京電力の小野明副社長は「セラフィールド社と約11年間にわたり、廃炉分野において良好な協力関係を続けてこられたことを喜ばしく思う。すでに、確実で安全な廃炉プロセスの構築に資する成果を上げている。今回の延長合意は、両社の関係をさらに深化させ、発展させる新たな出発点となる」と期待を示した。

- 26 Sep 2025

- NEWS