キーワード:エネ基

-

NUMO SNS配信番組でフィンランド特集

原子力発電環境整備機構(NUMO)は、マイナビニュースのX(旧Twitter)が放送する家族会議型バラエティー『竹山家のお茶の間で団らん』にて、第7弾となるタイアップ企画動画を、1月30日までに公開した。2022年度からシリーズで配信している同番組の21回目の放送となった今回は、フィンランドが舞台だ。「竹山家inフィンランド 世界一幸せな国を巡る」と題し、同番組MCのカンニング竹山氏が、街を走るトラムやサウナ、地元のレストランを訪ねるなど観光の要素を交えながら、同国が抱えるエネルギー問題に触れ、環境について考える構成となっている。また、クイズ形式の企画も盛り込み、楽しみながら視聴できる内容に仕上がっている。スタジオでは、「竹山家」メンバーの篠田麻里子さん、越智ゆらのさんの他に、新沼凛空さん、栗栖あに華さん、宝持沙那さん、松田実桜さんがゲスト出演している。高レベル放射性廃棄物の世界初の地層処分場「オンカロ」が試験操業中の同国では、現在、本格操業に向けて最終局面を迎えている。番組では、カンニング竹山氏がオンカロの立地するユーラヨキを訪問。町長へのインタビューを通じて、原子力関連施設の立地を契機に同町で産業集積が進んでいる現状などを紹介した。さらに、事業主体であるポシバ(Posiva)社やオンカロを取材し、処分地決定に至るまでのプロセスや課題、将来の地域ビジョンについて、竹山氏ならではの分かりやすい語り口で伝えている。

- 30 Jan 2026

- NEWS

-

増井理事長 柏崎刈羽6号機の再稼働や中部電力データ不適切事案に見解

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月23日、定例記者会見を行った。今年4月に開催予定の第59回原産年次大会の詳細を公表したほか、昨年12月に自身が参加した原子力小委員会での発言内容についても報告。会見後半では柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働や、中部電力における基準地震動策定データの不適切な取扱事案などに関する質問にも応じた。まず増井理事長は、第59回原産年次大会のテーマを「原子力の最大限活用を支える人材戦略」とし、4月14日、15日の2日間にわたって開催する旨を紹介した。今回の大会は3つの柱を軸に構成され、海外からゲストを招いて国際的な視点から原子力分野の人材課題を議論するとともに、最新技術を活用した省人化や業務効率化に関する国内外の事例紹介、さらに多くの学生の参加を促し、原子力業界に対する率直な受け止めや意見を直接聞く場とする方針を示した。次に増井理事長は、昨年12月の原子力小委員会で議論されたGX行動指針の改訂をめぐり、原子力分野に関する3つの意見を表明したと説明した。1点目に、原子力発電の将来像について、中期と長期の二段階で明確に位置付ける必要性を指摘し、産業界が長期的な展望を持てるような目標設定を求めた。2点目に、次世代革新炉の開発・建設に関し、投資回収を可能とする制度設計や政府の信用力を活用した融資など、実効性ある制度構築の必要性を訴えた。3点目に、人材確保や育成について、GX行動指針の共通重要課題に位置付け、すでに設定された6つの重要項目に追加する形で「第7の柱」として整理することを提案したという。会見の後半、記者との質疑応答・意見交換では、柏崎刈羽6号機の再稼働に関する質問が寄せられた。同6号機の再稼働に伴う警報のトラブルについて増井理事長は、警報の事象は2つあるとし、「1つ目は起動前の制御棒引抜試験にて、2つ目は原子炉起動後の制御棒を操作する過程で起きた」と整理した上で、「前者は運転開始時の設定エラー、後者は部品の故障に近いものと推定している」とコメント。その上で、「警報が出たこと自体が直接安全性に影響を及ぼすものではないが、通常とは異なる状態である」と説明し、東京電力に対しては、今後も慎重な姿勢で作業を進めること、少しでもリスクがある事態に直面した場合には、安全最優先で停止する対応が適切だとの考えを示した。また、中部電力のデータ不正事案について増井理事長は、原因は調査中であるとし断定的な評価は避けるとした上で、調査の焦点として、①不適切なデータ操作に至った「動機」、②データを扱っていた担当者の範囲や、国の審査会合に提出する過程で、どの程度の関係者が関与し、どのような形で意思決定が行われたのかという「構造上の問題」、③こうした事案を招いた背景としての「職場の環境」の3点を挙げた。そのうえで、増井理事長は「中部電力には、しっかりと調査を進めてほしい」と述べ、徹底した原因究明を求めた。

- 27 Jan 2026

- NEWS

-

柏崎刈羽6号機が再稼働 制御棒の引き抜き作業が慎重に進む

東京電力は1月21日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)について、原子力規制委員会から原子炉起動後に実施する設備健全性確認(使用前事業者検査を含む)に向けた原子炉の試験使用承認を受けたと発表。これを受けて同社は、同日午後7時ごろ制御棒の引き抜き操作を開始し原子炉を起動した。福島第一原子力発電所の事故以来、東京電力の原子力発電所が稼働するのは初。原子炉起動後、制御棒を順に引き抜き、同日午後8時半ごろに臨界を達成した。同社は、同6号機の再稼働を当初1月20日に予定していたが、1月17日の制御棒の引き抜き試験の際、警報が発報されない不具合が確認され、起動作業を一時延期していた。同社によると、本来、制御棒を1本引き抜いた状態で別の制御棒を選択すると、誤操作防止のための引き抜き防止機能が作動し警報が発報する仕組みとなっているが、17日の試験時には警報が発報しなかったため、試験を中断し、引き抜いていた制御棒を全て元の位置に戻したほか、制御棒の操作ができないよう電源を遮断していた。そして翌18日、全ての制御棒に対し同様な不具合がないか、警報の確認試験を実施。当該制御棒に設定されていたペアロッド設定に誤りがあることが判明したため、その後設定を正しく修正した上で、引き抜き防止機能が正常に作動し警報が発報することを確認し、運転上の制限から復帰していた。そして1月21日、全ての制御棒で警報が正常に作動することを確認したため、同件を同日午後、原子力規制庁に説明。原子力規制委員会から6号機の原子炉を起動することを認める「試験使用承認書」を受け取っている。同社は、約14年振りの運転となる同機の運転に際し、設備の健全性確認を慎重に進めている。1月22日には、再び制御棒を引き抜く作業を一時中断。制御棒の引抜操作時に、1本の制御棒の操作監視系の警報が発生したことが理由だと公表している。なお、プラント状態は安定しており、外部影響はない。

- 22 Jan 2026

- NEWS

-

日本原子力学会 SMRに関する記者向け勉強会を開催

日本原子力学会は1月9日、報道関係者を対象とした交流会を開催した。交流会は、同学会の社会・環境部会が毎年実施しているもので、今年は、近年注目が高まる小型モジュール炉(SMR)をテーマに設定。エネルギー総合工学研究所・原子力技術センター原子力チームの都筑和泰氏を講師に招き、世界のSMRの開発動向や技術的特徴、導入を巡る課題に関する解説が行われた。SMRについて都築氏はまず、現地で一から組み立てるのではなく、工場で製造し、現地で据え付ける方式を採ることで、建設コストの低減や工期短縮が期待できる点を強調した。モジュール化の程度は設計によって異なるものの、近年では原子炉本体も工場で製造する設計が登場していることや、ロシアの浮体式原子炉のように、船舶に搭載して運用する方式などが紹介された。また、軽水炉の小型化自体に特段の技術的な革新性はないとしつつも、安全性と経済性を両立させる工夫がSMR普及の鍵になると指摘。「既存技術の活用や設計改善、量産効果などを通じたコスト低減が重要になる」とコメントした。さらに、開発の方向性については、「安全性を前面に打ち出す設計」と「構造を簡素化してコスト低減を狙う設計」という2つの流れがあると説明した。SMRの開発計画は2025年時点で100件超に増加しているものの、現在、多くは初期検討段階にとどまっていることを踏まえ、新たな産業としてはまだ立ち上がり段階にあるとも指摘する一方、中国やロシアでは実証段階に近い案件が多く、米国では設計の検討が活発化しているなど、各国の開発状況に違いがある現状を説明した。将来展望については、日本のように既に送電網が整備された国の大型原子力サイトにおいては、SMRの優位性が限定的になる可能性があるとも指摘した。その一方で、大型炉では電力供給が過剰となる地域や途上国、工場における熱・電力・水素の複合利用、データセンター用途などではSMRの適性が高いと述べた。特にAI向けデータセンターについては、都市近郊に立地する必要がなく、送電制約も踏まえれば、SMRを設置して直接電力を供給する形は合理的だとの見方を示した。その一方で、原子力安全に対する社会的な懸念や核セキュリティ対策が大きな課題であるとも指摘。そのうえで、成功事例が生まれれば、そこから普及が広がる可能性は十分にあるとの見通しを示した。さらに、SMRや原子力への社会的理解を広げるためには、「安全性の強調だけでは不十分だ」と述べ、エネルギー安全保障や脱炭素、コストといった観点を総合的に示し、日本にとって原子力が果たす役割を丁寧に説明する必要があるとした。原子力によって一定の電力供給を確保できれば、エネルギー自給率の低さに起因する非常時においても、医療や決済インフラなど社会の基盤機能を維持できる可能性があるとして、こうした現実的な視点に基づく議論の重要性を強調した。

- 20 Jan 2026

- NEWS

-

原子力新年の集い 三村会長が3重点示す 赤澤経産相 安全最優先強調

日本原子力産業協会は1月7日、「原子力新年の集い」を都内で開催。会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら759名が参加し、親睦を深めた。冒頭あいさつに立った三村明夫会長は、年末年始の電力の安定供給に尽力した全国の関係者に謝意を示した上で、昨今、エネルギー安全保障と脱炭素の両立に向け、世界的に原子力活用の機運が高まっているとの認識を示した。<年頭挨拶はこちら>昨年11月のCOP30では「原子力三倍化宣言」への支持が拡大し、金融機関やIT企業など幅広い分野で原子力活用を後押しする動きが広がっていると指摘。国際金融機関の姿勢変化により、原子力プロジェクトへの資金調達環境も改善しつつあると強調した。国内では、原子力を巡る動きにも具体的な前進が見られたと指摘した。昨年、関西電力が美浜発電所の後継機に向けた自主的な現地調査の再開を発表したほか、北海道電力の泊3号機や東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働を巡っては、知事の理解が示されるなど、再稼働や新設に向けた環境整備が着実に進みつつあるとの認識を示した。一方で、こうした取り組みを実現に結び付けるためには、安全確保を大前提に、地域の理解を得るための丁寧な説明と対話を重ねていくことが引き続き不可欠だと強調した。また、高市政権が昨年11月に発表した「強い経済」を実現する総合経済対策で、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の実現が国家の成長戦略の中核に位置付けられたことを踏まえ、原子力がわが国の産業競争力や技術開発に果たす役割はかつてなく大きくなっていると指摘した。続いて三村会長は、原子力の最大限活用に向け、今後特に重要になる取組みとして次の3点を挙げた。1点目に、新規建設の早期実現に向けた事業環境整備を挙げ、資金調達や投資回収の確保、サプライチェーンの維持・強化が不可欠だとした。2点目には原子力産業の持続的発展を支える人材の確保・育成を挙げ、国際的な視点も踏まえた議論を通じて、将来を担う人材基盤の強化を図る考えを示した。3点目は、国際連携の推進を掲げ、国際機関や海外産業団体との協力を通じて、世界的な原子力活用の機運を維持するとともに、日本の原子力産業の海外展開を後押ししていく方針を示した。来賓挨拶に立った赤澤亮正経済産業大臣は、冒頭、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案に言及し、国民の信頼を揺るがしかねない重大な問題として、厳正な対応と再発防止を求める考えを示した。その上で、世界的に原子力の重要性が高まっているとの認識を示し、第7次エネルギー基本計画に基づき、安全性と地域理解を最優先に、原子力発電所の再稼働や次世代革新炉の導入を進める方針を改めて強調した。また、原子力産業の持続的発展に向け、サプライチェーンの維持・強化や人材育成への支援に政府として全力で取り組む姿勢を示し、東日本大震災から15年目の節目を迎える今年、着任前後に福島を訪れた経験に触れ、現場主義のもと、復興と安全な廃炉に最後まで責任を持って取り組む決意を表明した。続いて登壇した電気事業連合会の安藤康志副会長は、浜岡原子力発電所の基準地震動策定を巡る不適切事案について、原子力事業への信頼を損なう重大な事案として深刻に受け止めていると述べ、電力会社を代表して謝罪した。その上で、昨年は国際的に原子力回帰が進み、第7次エネルギー基本計画で原子力の価値が改めて確認された重要な年だったと振り返った。そして、泊発電所や柏崎刈羽原子力発電所で再稼働に向けた進展が見られたことを評価し、今後もさらなる安全性の向上を追求するとともに、地域住民からの理解と信頼を得るため、丁寧な取り組みを着実に続けていく考えを示した。

- 08 Jan 2026

- NEWS

-

千葉県立東葛飾高が最優秀賞 2040年のエネルギーの在り方を提言

日本原子力文化財団(原文財団)は12月14日、高校生らによるエネルギー・原子力に関する課題研究活動の成果発表会を東京大学で開催した。同発表会は電気事業連合会との共催で、今年度で8回目の開催となる。原文財団は、全国の高等学校などを対象に、エネルギーをテーマとした課題研究活動を支援する事業を展開。専門家による講義や参加校同士の交流、成果発表会を通じて、学生の主体的な学びと発信力の育成を目指している。今年度も、全国から多数の応募があり、その中から選ばれた10校が発表会に登壇。約5か月間にわたる研究成果を、プレゼン形式で発表した。また、参加生徒らは発表会前日、東京都市大学原子力研究所の視察見学会にも参加している。今年度は、昨年2月に策定された第7次エネルギー基本計画において、原子力と再生可能エネルギーの「最大限活用」が明記されたことを受け、「30歳の私へ~日本のエネルギーをどう考えますか~目指すべき2040年のエネルギーの姿」をテーマに設定。2040年時点の日本のエネルギー構成を考え、その可能性や課題について調査・研究を行った。最優秀賞には千葉県立東葛飾高等学校(3名)が選出された。同校は「千葉エネルギー革命~再エネ×安定供給~」をテーマに、発電量が全国最多の千葉県(2023年・2024年)において、火力発電偏重の現状を踏まえつつ、温室効果ガス削減とエネルギー自給率の向上を両立する電源構成の在り方を模索。そして、再生可能エネルギーの導入拡大と電力の安定供給をどう両立するかを研究目的に据えた。研究では、千葉県が洋上風力発電のポテンシャルが高い地域である点に着目。洋上風力の導入拡大に向けた現状と課題を把握するために、洋上風力促進区域に指定されている銚子市や、銚子市漁業協同組合らへの取材を通じ、関連産業の促進や雇用の増加、固定資産税の増収による地域経済への波及効果を確認した。一方で世界的なインフレによるコスト増や、秋田県での調査を通じ、海域ごとに異なる漁業形態を踏まえた関係者との合意形成、理解促進の難しさといった課題が浮かび上がったという。これらを踏まえて同校は、洋上風力発電の導入拡大には、国による建設段階から支援強化、事業者側の予期せぬコスト増による撤退を防ぐ仕組み作り、また、漁業リスクへの国家補償の促進を提言。そして、電源構成については、第7次エネルギー基本計画で示される原子力20%の位置づけを踏まえつつ、風力発電の比率を8%に引き上げるなど、現実的なエネルギーミックスの提案と適切な国による支援によって、持続可能な未来を築くことができると結論付けた。審査委員長を務めた東京大学大学院の飯本武志教授は、「とても分かりやすく、論理的で、政策的視点を持った良いプレゼンテーションだった」と講評。千葉県が全国最大の発電量を有する点を出発点に据え、そこから研究を組み立てていったテーマ設定や研究プロセスについても、「ストーリー性があり、完成度が高い」と高く評価した。そして、多くの関係者にヒアリングを行うなど、主体的に活動に取り組んだ姿勢が強く印象に残ったとコメントした。なお、優秀賞は栃木県立大田原高等学校、優良賞は山口県立宇部商業高等学校、審査員特別賞は市立札幌開成中等教育学校が選出されている。

- 06 Jan 2026

- NEWS

-

柏崎刈羽6号機 来月にも再稼働

東京電力は12月24日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)について、原子炉起動予定日を2026年1月20日、営業運転開始予定日を2026年2月26日とした使用前確認変更申請書を原子力規制委員会へ提出した。あわせて、6号機の運転開始に伴い共用設備を使用する必要があるため、7号機(ABWR、135.6万kWe)も使用前確認変更申請を提出したことを公表した。同社では、両機について、原子力規制委員会による使用前確認を受けるため、2024年9月に使用前確認申請書を提出し、同年11月には燃料装荷までの工事工程を反映した変更申請を行った。その後、2025年6月21日に燃料装荷を実施し、燃料装荷後の健全性確認(水とガスの漏洩・制御棒の動作・非常用冷却設備の動作確認)および使用前事業者検査(国の定めた安全基準等を満たしているかを事業者自身が確認する検査)を同年10月28日までに完了。起動に向けた技術的な準備は整っていた。その後12月22日に、新潟県議会が柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の再稼働容認を表明した花角英世知事を信任する決議案を可決。翌23日、花角知事が赤澤経済産業大臣に再稼働の地元同意を正式に伝達し、再稼働に向けた議論は最終段階に入った。今後、原子力規制委員会から試験使用の承認が得られ次第、同社では、原子炉起動後の使用前事業者検査を含む設備の健全性確認を進めるという。原子炉起動から営業運転開始までの主な工程は以下の通り。まず、2026年1月20日を予定日として原子炉を起動。制御棒を引き抜き、原子炉内で核分裂反応を開始した後、原子炉の出力を徐々に上昇させる。この過程で、原子炉冷却系や制御系などが設計どおり機能しているかを確認する。次に、原子炉で発生した熱を用いてタービンを起動し、その後、発電機出力をおよそ50%まで段階的に引き上げる。この時点で一度中間停止を行い、主要機器の設備状態を詳細に点検する。中間停止後は、再び原子炉を起動し、同様に出力を上昇させ、タービンを再起動したうえで発電機出力を高め、最終的に原子炉の定格熱出力を約100%まで到達させる。定格出力に達した後は、総合負荷性能検査を実施。これらの工程を経て、2026年2月26日に営業運転を開始する予定としている。同社は、「引き続き安全を最優先に、原子力規制委員会の検査に真摯に対応しながら、各工程を着実に進めていく」とコメントしている。

- 24 Dec 2025

- NEWS

-

新潟県議会 花角知事の信任決議を可決 再稼働関連の補正予算も成立

新潟県議会は12月22日、柏崎刈羽原子力発電所6・7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)の再稼働容認を表明した花角英世知事を信任する決議案を可決した。これに先立つ、19日の同議会常任委員会では、同6号機の再稼働に関する補正予算案が賛成多数で可決されている。花角知事は11月21日、同発電所6、7号機の再稼働に関する国からの理解要請について、「国の対応を確認した上で、新潟県として了解する」と表明。その上で、自身の判断は県政への信頼に基づくべきだとして、県議会に対し職務継続への信任を求める考えを示していた。「自身の職務継続について、県議会の信任を得られるか、あるいは不信任とされるのか、判断を仰ぎたい」と述べ、県議会へ知事職継続への信任を求める意向を示していた。花角知事は、容認判断の理由として、同6、7号機が原子力規制委員会の審査に合格し安全性が確認されていること等を挙げ、「リスクを完全にゼロにはできないが、ただ漠然とした不安や合理性のない理由で再稼働を止めることはできないと考えていた」と説明していた。また、赤澤亮生経済産業大臣は12月19日、閣議後の記者会見にて「同発電所の再稼働は、東日本における電力供給の脆弱性の解消、電気料金の抑制、脱炭素電源の確保といった観点から、国のエネルギー政策上、極めて重要である」とコメント。政府として、原子力防災の充実・強化や東京電力のガバナンス強化、地域の実情や要望を踏まえた地域振興策について、丁寧な説明を重ねながら、再稼働に対する理解が進むよう取組みを具体化していく考えを示した。

- 23 Dec 2025

- NEWS

-

「今年は原子力産業界にとって大変良い年」増井理事長 定例会見で1年を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は12月12日の定例記者会見で、同協会が手掛ける業界動向調査である「原子力発電に係る産業動向調査2025」の報告や、先月ブラジルで開催された「COP30」、フランスで開催の「WNE2025(世界原子力展示会)」への参加報告等を行った。はじめに増井理事長は、「原子力産業動向調査2025」の結果について、景況感を示すグラフは全体として右肩上がりで推移しており、「原子力産業がやや元気を取り戻してきている状況が読み取れる」と指摘した。実際、景況感は年々改善しており、1年後の見通しについても多くの企業が「さらに良くなる」と回答するなど、産業界として今後の回復基調を見込んでいることが明らかになった。一方で、課題として人材不足を挙げ、同調査によると「人手不足を感じているか」との問いに約8割が「感じている」と回答。「当該年度に十分な人材を採用できたか」という設問でも、「課題が残った」とする企業の割合が年々増加しているとし、「人材確保が難しくなっている実態が浮かび上がった」と述べた。但し、今後の人材採用や配置について「拡大する」と回答した企業も増えており、「人材の需要は引き続き高い水準にある」との見方を示した。続いて、11月にブラジルのベレンで開催されたCOP30への参加を報告。大会全体を通して、原子力がCOPの場で重要な地位を担うようになってきたことを強く感じたという。また、フランスのパリで開催されたWNE2025への参加報告では、日本として初めて「日本パビリオン」を設置し、9社が参加したことを紹介。日本企業が一体となって存在感を示す場となり、会期中は企業間交流や製品紹介が活発に行われ、各社のビジネス機会の拡大にもつながったとの認識を示した。今年最後の定例会見にあたり、増井理事長はこの1年を振り返り、「原子力産業界にとって大変良い年だった」と総括した。とりわけ、2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画で「原子力の最大限活用」が明記され、「原子力依存度低減」という文言が削除された点について、「業界全体に前向きな勢いをもたらした」と評価した。

- 16 Dec 2025

- NEWS

-

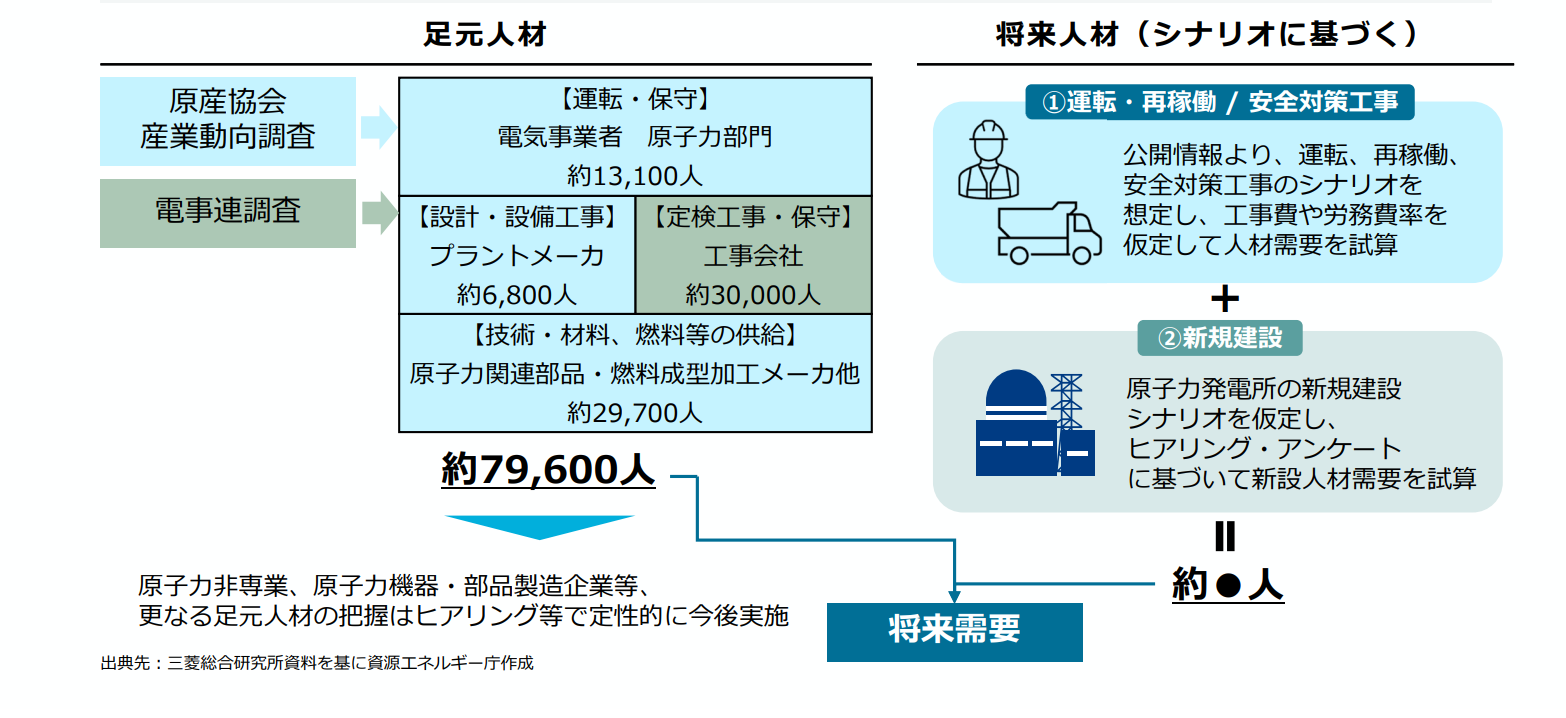

エネ庁 人材確保に向けた司令塔機能の創設へ 原子力委員会で報告

原子力委員会は12月2日、今年9月に経済産業省で開催された「第1回原子力人材育成・強化に係る協議会」での議論を踏まえ、資源エネルギー庁・原子力政策課と、原子力産業界の人材育成の現状と課題について意見交換を行った。今後、資源エネルギー庁では海外事例に倣い、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」を担う組織の立ち上げを目指すという。「原子力人材育成・強化に係る協議会」は、原子力人材の確保・育成が難化している現状を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを具体化していくため、経済産業省らが今年9月に設置した。同協議会では、産業界の現状把握や各国事例の共有、政策立案に向けた議論を定期的に実施する。同日の原子力委員会では、先般の第1回同協議会で「原子力人材」は産業の裾野の広さゆえに、必要となる人材の分野や階層が多岐にわたる点が共有されたこと。また、電力事業者やプラントメーカーは、人材状況の把握や育成・確保の取り組みが一定程度進んでいる一方、より現場に近い領域である機器・部素材のサプライヤー、建設・工事を担う企業では、人材の現状把握や育成・確保が十分とは言えず、課題が残るとの認識が示された。また、人口減少が進む中、すべての領域で人材確保を実現することは現実的ではないとの意見もあり、企業単独では十分に育成・確保が難しい専門性の高い人材など、今後優先的に育成すべき領域を見極める必要があると指摘された。さらに、企業単独で人材育成・確保の具体的な施策を進めるのではなく、省庁や関係機関、企業らが横断的に連携して効率化・高度化を図るべきだという考えが示され、フランスの先行事例が紹介された。同国では、政府、産業界、労働組合の三者から成る原⼦⼒産業戦略委員会(CSFN)が原⼦⼒産業全体を俯瞰し、仏原子力産業協会(GIFEN)やフランス電力(EDF)らが、全体戦略に基づき個別の施策を実⾏する構図が確立されている。GIFENでは人材需給ギャップ分析の実施、CSFNでは産官学労の主要関係者の意⾒集約や利害調整を⾏われているという。なお、同協議会では今後、海外事例を参考に、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」の具体像について議論を深めていく。司令塔組織が備えるべき役割としては、産官学それぞれの現状把握を行う機能、業界動向を踏まえた中期的な育成計画の策定、さらにその計画の実行状況を継続的にフォローアップする仕組みが挙げられている。産業界の現状把握の確認方法については、⽇本原⼦⼒産業協会が手掛ける「原⼦⼒発電に係る産業動向調査」などが紹介されている。

- 09 Dec 2025

- NEWS

-

伊方発電所 地域住民の6割超が原子力に「一定の理解」

四国電力は12月3日、今年8月から10月にかけて実施した「伊方発電所周辺地域対象の訪問対話活動」の実施結果を公表。6割超の住民が原子力に「一定の理解」を示していることが明らかになった。同活動では、同社の社員が伊方発電所周辺の各世帯を直接訪問し、住民が同発電所に対して抱く疑問や不安、気になる点に耳を傾け、その場で丁寧に応対している。単なる情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを通じて原子力発電所への理解と同社への信頼の醸成を図ることが最大の目的だ。対象となったのは、愛媛県伊方町および八幡浜市の全世帯と、大洲市・西予市のうち伊方発電所から半径20km圏内に居住する世帯だ。のべ1,143人の同社社員が2人1組となり、23,987戸を訪問(在宅率は約50%)。南海トラフ地震など大規模災害に備えた安全対策や、発電所における安全文化の醸成、技術力の維持・向上、高経年化対策など、同社の取組みをまとめたリーフレットを用いて、住民に説明した。さらに、今年7月に開始した乾式貯蔵施設や、廃止措置作業に着手している1・2号機の進捗なども説明した。訪問者の印象をもとにまとめた住民の原子力発電に対する評価では、「一定の理解」と回答した割合が6割を超え、昨年度とほぼ同じ傾向が確認された。地域ごとに多少の違いはあるものの、全体としては「一定の理解」や「厳しい」との評価がわずかに減少し、「どちらでもない」とする回答がやや増える結果となった。また、住民から寄せられた意見を分類すると、原子力の安全性や必要性に関する意見、同社の取組みに対する激励や理解・信頼を示す声が全体の8割以上を占めた。また、昨年度に比べ、地震や津波への不安、避難に対する懸念といった意見が減少した。同社はこれらの背景として、3号機が安定的に運転を継続しそれを住民が高く評価していること、また、地震対策について同活動等を通じて丁寧に説明してきたことが理解の広がりにつながったと分析している。

- 08 Dec 2025

- NEWS

-

新潟県 柏崎刈羽6、7号機の再稼働を容認へ

新潟県の花角英世知事は11月21日の記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)の再稼働に同意する意向を表明した。判断は12月の新潟県議会に諮った上で、国へ正式に報告する。知事は同意の前提として、国に対して次の7項目を確実に対応し、責任を持って確約するよう求めた。国へ求めた7項目①県民への丁寧な説明の徹底原子力の必要性・安全性について、取り組み内容が県民に十分伝わっていないとの意識調査結果を踏まえ、国と東京電力に対し改めて丁寧な説明を要請。②新たな知見に基づく安全性の再確認最新知見が得られた場合、迅速に安全性を再確認するよう要請。③緊急時対応での国の関与強化避難・屋内退避で民間事業者では対応困難なケースに備え、国の実動組織が確実に行動できるよう、平時から関係機関の連携強化を要請。④避難道路・退避施設、豪雪対応の集中的整備原子力関係閣僚会議が示したインフラ整備を、新潟の豪雪事情も踏まえ早期かつ集中的に実施するよう要請。⑤使用済み燃料処分、武力攻撃対策、損害賠償の確保県民の大きな懸念である課題へ、国が責任を持って対応するよう要請。⑥東京電力の信頼性回復依然として十分に信頼が回復していないと指摘。国が設置する「監視強化チーム」の実効性と、活動成果の確実なフィードバックを要請。⑦UPZ拡大と交付金制度の見直しUPZ(緊急防護措置準備区域)が30km圏に拡大したにもかかわらず、電源立地対策交付金制度が見直されていない点を問題視し、公平な制度運用のため早期の見直しを要請。花角知事は容認判断の理由として、同6、7号機が原子力規制委員会の審査に合格し安全性が確認されたこと、原子力発電が優れた安定供給力と国産化率を有し、国が原子力の最大限活用を推進する方針を示していること、同発電所の再稼働が東日本の電力供給構造の脆弱性や電気料金の東西格差を是正し、脱炭素電源を活用した経済成長にも寄与するとの見通しを示し、「国民生活と国内産業の競争力を維持・向上させるためには、柏崎刈羽原子力発電所が一定の役割を担う必要があるとの国の判断は、現時点において理解できる」と述べた。このタイミングで容認となった背景について花角知事は、「昨年3月に経済産業省から理解要請を受けて以来、長い時間をかけて関係各所と議論した。リスクを完全にゼロにはできないが、ただ漠然とした不安や合理性のない理由で再稼働を止めることはできないと考えていた」と説明。また、県民意識調査では、安全・防災対策の認知度が高いほど再稼働を肯定する意見が増加する傾向や、20~30代の若年層で賛成する傾向が強いことが示された一方、依然として原子力に不安を抱えている県民が多いことも明らかになった。その上で知事自身が、今月半ばに福島第一原子力発電所を視察し、事故の影響や復旧作業の現状を直接確認した事を踏まえ、「原子力規制委員会が新規制基準を策定し、その知見と教訓が柏崎刈羽原子力発電所にも適用されている」と強調。19日の定例知事会見では発電所内の新しい技術や設備の改善にも触れ、「災害発生時の柔軟な対応を可能にする可搬型(モバイル型)設備の充実は、多重防護の観点からも教訓が反映されている」と評価。また、現場で働く東京電力社員の努力についても言及し、「約5,000人の職員や協力企業の方々がチームで動く意識を持ち、コミュニケーションを重視していた。『ワンチーム』という言葉が繰り返され、意識の高さを感じた」と語っていた。また、花角知事は、自身の判断が県政全体の信頼の上に成り立つべきだとの姿勢を示し、県議会に対し、知事職継続への信任を求める意向を示した。

- 25 Nov 2025

- NEWS

-

伊方1号機の廃炉作業に進展 廃止措置計画が第2段階へ移行

四国電力は11月20日、伊方発電所1号機(PWR、56.6万kWe)の廃止措置計画について、第2段階の実施に向けた計画変更認可申請書を原子力規制委員会に提出し、愛媛県および伊方町に対して安全協定に基づく事前協議の申し入れを行った。使用済み燃料の搬出や管理区域内設備の解体計画の作成など、第1段階の作業が計画通り完了したことを受け、廃止措置作業は次の工程へ進む。第2段階では、管理区域内設備のうち、原子炉領域周辺のポンプ・タンクなど放射能レベルが比較的低い設備の解体撤去に着手する。作業にあたっては、作業員の被ばく低減と放射性物質の飛散防止を重視し、密閉型の囲いや局所排風機を活用するほか、粉じん抑制のための適切な工法が採用されるという。また、解体撤去物のうちクリアランス制度の対象となり得るものは一時保管し、国の認可を得て一般廃棄物として再利用または処分する。クリアランス処理できない撤去物は固体廃棄物貯蔵庫で適切に管理される。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はそれぞれ2017年、2021年より廃止措置作業に着手している。廃止措置の全体工程は、第1段階「準備作業(約10年)」、第2段階「1次系設備の解体撤去(約15年)」、第3段階「原子炉容器や蒸気発生器等の原子炉領域設備の解体撤去(約8年)」、第4段階「建屋等の解体撤去(約7年)」の順で進められ、約40年をかけて実施される。同1号機の廃止措置完了は2050年代半ばを見込む。また四国電力は、同発電所の事故を想定した原子力総合防災訓練を11月28日~30日にかけて実施する予定だ。複合災害時の対応等、半島で孤立地域が発生したというシナリオで、自衛隊、警察、消防らと連携し、住民の避難経路を確保する手順などを検証する。原子力総合防災訓練は、原子力防災体制や緊急事態における連携確認、住民理解の促進等を目的として、国が主催し毎年度実施しているもの。

- 21 Nov 2025

- NEWS

-

規制委 住民避難基準の見直しに向け活発な議論

原子力規制委員会は11月19日、第14回「緊急時活動レベル(EAL)の見直し等への対応に係る会合」を開催した。EALは、原子力災害時に、原子力事業者が原子力施設の状況に応じて緊急事態レベルを判断するための基準で、2011年の福島事故を受け、国際基準を踏まえて2013年に導入された。その後、段階的な見直しを経て現在の体系に至っている。具体的には、放射線の線量変化・設備機能の喪失・格納容器の状態に応じて、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」、「全面緊急事態」の3区分に分類される。緊急時にはこのレベルに応じて、周辺住民の被ばく低減のための避難、屋内退避、ヨウ素剤の服用等の防護措置が実施される。今回の会合では、日本と米国およびIAEAにおけるEALの考え方を比較検証した結果が示された。その中で、日本の基準では設備機能が喪失した段階で全面緊急事態へ移行するケースが多く、実際のプラントの状態と緊急事態区分の深刻度が一致しない可能性が指摘された。結果として、避難の早期化や、緊急度の低い避難指示の発出を招くおそれがあると懸念された。いわゆる、日本のEALは設備の機能喪失に起因する発出条件が多く、今後はプラントの状態そのものに応じた実際のリスクの大きさに基づき判断する手法(放射性物質放出のリスク状態に応じる必要性)に切り替えるべきだとの意見が挙がった。EALの見直しの必要性は以前から議論され、必要な知見の蓄積が規制委の重要な研究課題となってきた。次回会合(12月中旬予定)では、屋内退避解除の判断基準を取り上げ、議論を深める予定だ。

- 20 Nov 2025

- NEWS

-

JSW 原子力製品の生産増強へ

日本製鋼所(JSW)は11月14日、松尾敏夫社長がオンラインで行った第2四半期決算説明会において、火力・原子力発電関連製品の増産に向けた約100億円規模の設備投資を発表した。室蘭製作所の発電機部材の製造設備を増強し、発電機用ロータシャフトや蒸気タービンの設備能力を2028年度末までに現在の1.5倍に引き上げる。なお、今回の投資には人員の増強なども含まれる。同社の素形材・エンジニアリング事業では、電力・原子力製品や防衛関連機器が想定を上回る受注を確保し、売上や営業利益が前年同期比で増収・増益となった。特に、電力・原子力分野の需要拡大が顕著であり、市場の回復基調が明確になっていることから、2026年度末の受注高・利益見通しを上方修正した。松尾社長は会見で「特に欧米で原子力発電の新設計画や運転期間の延長が進んでいる。フランスは改良型欧州加圧水型炉(EPR2)を計6基新設するほか、カナダではSMRの建設計画が進んでいる。米国でも既設炉の運転期間延長や小型モジュール炉(SMR)の新設計画が本格化しており、将来の市場の一つとして期待している」と展望を語った。記者から「資料にはAP1000やSMRに関する記載があるが、受注状況はどうか」と問われた松尾社長は「SMRは昨年度に受注済みである。AP1000は建設が決まり、機器製造メーカーが固まれば、当社にとって大きなビジネスチャンスになるだろう」と答えた。また、日本国内でも原子力の最大限活用方針の下、既存炉の運転期間延長や次世代革新炉の開発が進む中、「使用済み燃料の輸送・保管用のキャスク部材の需要が顕著だ」と述べ、「長期的な需要増に対応する体制整備を急ぎたい」と意欲を示した。今回の設備投資では、原子力・高効率火力向け大型部材製造に必要な二次溶解装置(ESR)の更新・大型化に加え、鍛錬工程の効率を向上させる鋼材搬送装置(マニプレータ)を増設する。さらに、大型ロータシャフト需要の高水準な継続を見込み、超大型旋盤を新たに導入し、生産能力の拡大を図る。

- 20 Nov 2025

- NEWS

-

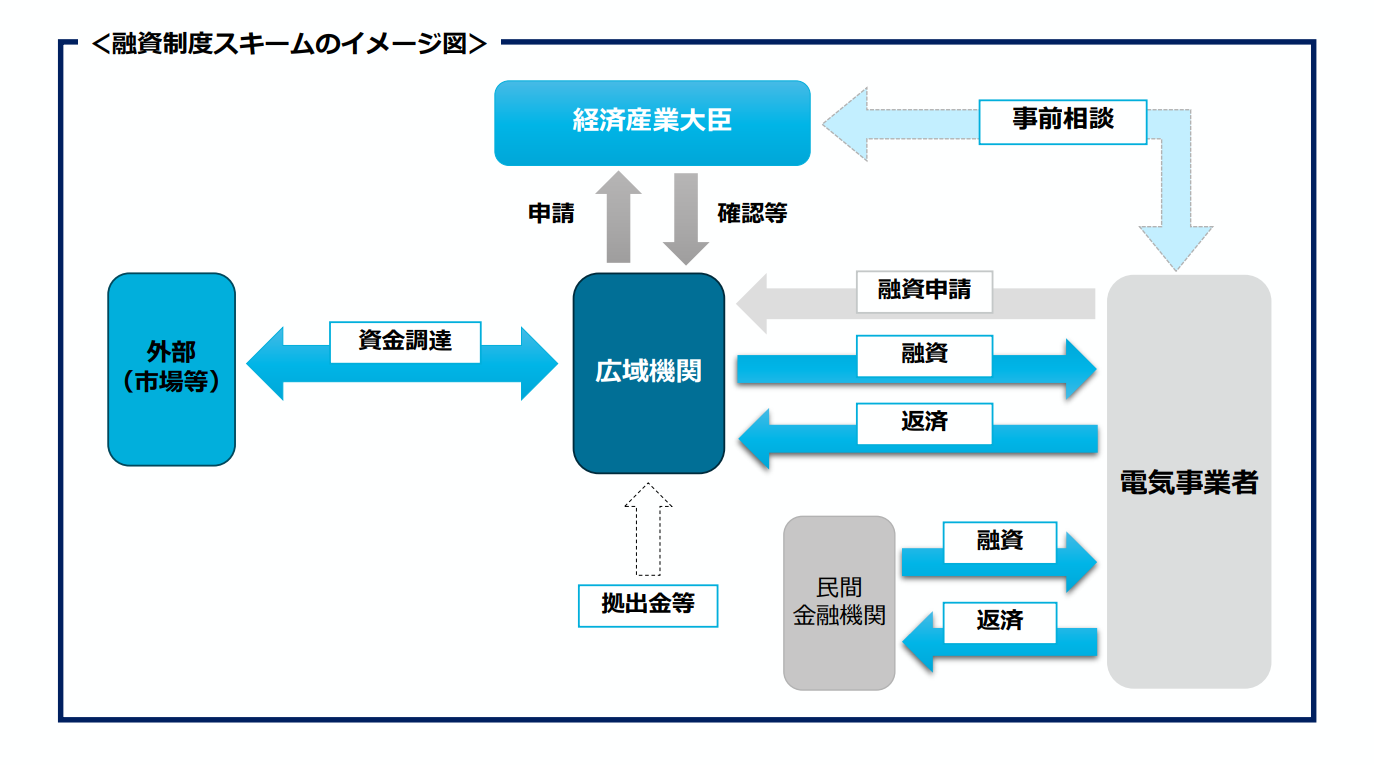

脱炭素電源への大規模投資に公的融資 原子力・送配電網を対象に新制度

経済産業省・資源エネルギー庁は11月11日、総合資源エネルギー調査会「第6回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ」を開催し、原子力発電所や送配電網等の大規模投資の費用の一部を、公的融資の対象とする新たな支援制度の創設方針を示した。政府は、第7次エネルギー基本計画で掲げた「原子力の最大限活用」を政策ベースで後押しするため、このタイミングで金融支援策を具体・拡充することで、政府の信用力をテコに積極的な民間投資を促し、脱炭素電源の確保をねらう。新制度では、国の認可法人である電力広域的運営推進機関(OCCTO)の金融機能を用いて融資を実施。民間の金融機関と公的機関による協調融資スキームの構築を想定する。OCCTOは、これまでも送電設備に金融支援をした実績があり、今後、担当者を増員して融資能力を高めるという。また、政府は制度創設と並行して、電気事業法等の関連法の改正も目指す方針だ。原子力発電所の新設には巨額投資が必要で、計画から営業運転開始まで長期間を要するため、事業者側は投資回収に相応の時間を要する。一方で、電力会社の収益環境は、燃料費や資材の高騰、原子力関連の安全対策の厳格化等に左右されやすく、民間金融機関にとっても、貸し出しリスクが伴う。すでに諸外国では政府による債務保証を活用した事業環境整備が進んでおり、日本でも同様の施策が求められていた。今回の公的融資スキームは、こうした課題への一つの回答であり、政府は脱炭素電源の安定確保に向けて金融面からの後押しを強化する。赤澤亮正経済産業大臣は同日の記者会見で「電力需要の増加が見通される中、脱炭素電源や送電網の大規模投資に向けて、民間融資だけで十分か否かを集中的に検討し、政府の信用力を活用する制度や法改正に関する議論を深めたい」と述べ、原子力を含むベースロード電源の確保・強化に公的関与が不可欠との認識を示した。

- 14 Nov 2025

- NEWS

-

フュージョンエネルギーの実現に向けた白書を今年度公表へ

フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)は11月6日と7日の2日間、フュージョンエネルギーの早期社会実装に向けた政策提言の詳細を検討するワークショップを開催。会員企業らを中心に20法人29名が参加し、産業界主導での戦略策定に向け活発な議論が交わされた。今年6月、政府は「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定し、タスクフォースによる取りまとめを進める方針を明記。これを受けてJ-Fusionは、発電実証、商取引・規格の策定、人材育成などを中心に具体的な方向性を整理し、これら白書を今年度中にとりまとめ、政策提言へと繋げる考えだ。ワークショップの冒頭、J-Fusionの小西哲之会長は「日本にはすでに強力なフュージョンサプライチェーンが整っている。今後は単なる情報交換だけでなく、分析や戦略策定に踏み込んでいく段階」と述べ、公的部門が中心となってきたフュージョン分野が、産業界主導の新たなフェーズに移行したとの認識を示した。さらに同氏は参加者に対し、「今後のエネルギー政策の転換を支える主役は私たち産業界にある。共に素晴らしい戦略を作り上げたい」と呼び掛け、民間による積極的な関与の重要性を強調した。続いて、ゲストとして出席した内閣府の澤田和弘科学技術イノベーション推進事務局参事官は、「国のフュージョンエネルギー戦略は少しずつ整いつつあり、勢いを感じている。高市首相が掲げる強い経済の実現のための投資対象17分野にフュージョンエネルギーが選ばれたことは、まさにその好例だ」と述べた。また、「産業界、アカデミア、政策担当者が率直に意見を交わせるこのような場は非常に重要だ」と語り、同ワークショップの意義を強調。そして、「具体的な戦略を描くためには、今一歩踏み込んだ議論が必要。関係者間の緊密な連携が重要だ」と述べ、政府として高い目標の達成に取り組む姿勢を示した。

- 13 Nov 2025

- NEWS

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

関西電力 美浜発電所のプラント新設に向けた地質調査を再開へ

関西電力は11月5日、美浜発電所サイト内でのプラント新設を見据え、地質調査を再開したと発表した。具体的な調査計画も公表しており、調査は2段階に分けて2030年ごろまで実施する予定である。調査は、2010年にすでに着手されていたが、2011年の福島第一原子力発電所の事故を受けて、一時的に中断されていた。同事故以降、電力会社によるプラント新設に向けた地質調査は、今回が国内初の事例となる。同日には、資機材の搬入を開始。まずは概略調査として、今月10日にボーリング調査を開始し、来月下旬には地表踏査を実施する予定である。発電所の敷地内外の地表面の地質の分布や将来活動する可能性のある断層等の有無を調べるために、ボーリング調査、弾性波探査、地表踏査を行い、地質の概況を把握した上で、より優位なエリアを選定する。続く詳細調査では、選定したエリアにおける地形や地質の状況を把握し、原子炉等の設置に適しているかを確認する。試掘坑調査、弾性波探査、深浅測量、ボーリング調査、地震に関する調査等を行い、新規制基準適合性審査時のスムーズな認可取得を目指すとしている。美浜発電所は、2015年4月に1、2号機の廃止が決定され、現在は、3号機(PWR、82.6万kWe)のみ稼働している。同社は同サイト内でのリプレース、特に次世代型原子炉の設置を視野に入れており、今回の調査結果に加え、革新軽水炉の開発や規制方針、投資判断に係る事業環境整備の状況等を総合的に勘案し、今後の方針を決定する。

- 07 Nov 2025

- NEWS

-

柏崎刈羽6号 今月中に技術的な準備が整う見込み

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稲垣武之所長は10月23日の定例会見で、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)で実施されている健全性確認が、早ければ今月中に完了する見通しだと発表した。健全性確認とは、燃料装荷を行った後、主に「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能に問題がないか、また、正しい位置に配置されているか等を確認するもの。今後実施される原子炉建屋気密性能検査を経て、同6号機は技術的に再稼働ができる状態が整う。6号機は今年6月に燃料装荷を開始。同月中に、使用済み燃料プールにあった872体の燃料を、すべて装荷した。今月17日には、全ての制御棒についての「制御棒駆動機構の機能確認」を実施した。一方、同23日、新潟県の花角英世知事は定例記者会見で、同発電所の再稼働に関する県民意識調査について、インターネットで追加調査を実施する方針を示した。再稼働を巡って新潟県は、今年6月から8月末にかけて、県内5か所で県民公聴会を実施しているほか、9月には1万2千人を対象に意識調査を実施している。花角知事は「UPZ(緊急防護措置を準備する区域)全体の意見傾向をより丁寧に見るべきだ」という議会での意見を受け、「UPZ全体の傾向を把握するためには、サンプルの取り方を変更し、人口に比例した調査を行う必要があるため、現在、実務的に調査の設計準備を進めている。インターネット調査のためそれほど時間はかからないだろう」と述べた。

- 24 Oct 2025

- NEWS