キーワード:エネ基

-

原産協会・増井理事長 年次大会を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は5月30日、定例の記者会見を行い、4月に開催された「第58回原産年次大会」の総括をはじめ、最近の海外出張の報告や今後の取組みについて説明した。増井理事長はまず、4月8日、9日に開催された原産年次大会の総括が30日に公表されたことを受け、その概要を報告。「原子力利用のさらなる加速―新規建設の実現に向けて」を基調テーマとして掲げた同大会について、「安定したサプライチェーンと人材確保、国による明確なビジョンと戦略が不可欠という認識が改めて共有された」と総括した。さらに、海外登壇者を招いたセッションでは、海外の成功事例や教訓を踏まえた課題と対応策の議論を通じて、「新規建設の重要性を改めて発信する機会となった」と振り返った。記者から、「国内外の若手技術者による講演や、学生パネリストを交えたグループディスカッションに特に大きな盛り上がりを感じたが、この熱気をどのように一般の人に伝えていくか」と問われたのに対し、増井理事長は、「当協会が長年実施している出前授業が果たす役割は大きい。エネルギー問題への関心が高まるような施策を、これからも進めていきたい」と今後に意欲を示した。 また、増井理事長は、4月15日~17日にカナダ・オタワで開催されたカナダ原子力協会(CNA)の年次大会に参加。さらに、4月29日~30日に韓国・ソウルで開催された「第40周年記念韓国原子力産業協会(KAIF)年次大会」にも出席し、それぞれの参加概要を報告した。韓国では、日本の原子力発電の現況を発信するとともに、国際展開を志向する会員企業を海外企業に紹介したことなどを説明した。このほか、中国核能行業協会(CNEA)主催の「中国原子力開発フォーラム―2025年国際サミット春(CNESDS)」や、同時開催された「第16回中国原子力産業国際展示会(CIENPI)」にも参加。JAIFブースの出展に加え、CNEA協力のもと、中国の原子力関係施設への視察を行ったことも明らかにした。

- 02 Jun 2025

- NEWS

-

新潟県 被ばく線量シミュレーションの結果を公表

新潟県は5月16日、柏崎刈羽原子力発電所6,7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)において事故が発生した場合の、被ばく線量シミュレーションを公表した。シミュレーションは、原子力規制委員会(NRA)の検討チームが実施した手法をもとに、気象条件など柏崎刈羽地域の実情に合わせて行った。7日後のベント実施や、6・7号機が同時に事故を起こすケースなど、計6通りのシナリオを想定。事故発生後の時間経過に伴う被ばく線量の変化や、防護措置の実施タイミングをそれぞれのケースごとに分析し、IAEAが定める各種基準と比較評価した。今回のシミュレーションでは、発電所から2.5キロメートル圏内では、避難や屋内退避を必要とする100ミリシーベルト/週の実効線量に達する可能性があること、また、4.5キロメートル圏内では、安定ヨウ素剤の服用が推奨される50ミリシーベルト/週に達する場合があることが示された。いずれもフィルタベントを使用した複数のケースで確認されている。一方、発電所から概ね30キロメートル圏内のUPZ(緊急時防護措置準備区域)では、被ばく線量が、IAEAの基準値には達しないことが確認された。屋外にいた場合でも被ばく線量は十分低く、特に鉄筋コンクリート造の施設など屋内退避を行うことでさらに被ばく線量が低減されると分析した。今回の結果は、6月1日、7日に開催する県民への説明会にて説明される予定となっている。

- 19 May 2025

- NEWS

-

北海道電力 泊3号機の原子炉設置変更許可申請について有識者会合で説明

原子力規制委員会(NRA)が4月30日、北海道電力の泊3号機(PWR、91.2万kW)について、再稼働に向けた安全対策が新規制基準に適合すると認めた審査書案を了承したことを受け、同電力は5月15日、札幌市で開催された道の原子力専門有識者会合で、同審査書案について説明を行った。今後、北海道電力は、有識者の指摘を踏まえ、3号機の再稼働に向けて必要な対策を盛り込んだ、一般向け説明資料をとりまとめ、公開する方針だ。なお、審査書案は、5月30日までパブリックコメントに付せられている。会合では、前回有識者から要望があった道民向けの説明資料について、北海道電力が、基準津波、対津波設計方針、基礎地盤と周辺斜面の安定性評価、重大事故等対処施設などの項目ごとに、より分かりやすく、内容を充実させた説明を実施。一方で、一部有識者からは、更なる情報の深掘りを求める声が上がった。津波の年超過確率、制御棒の自重落下やホウ酸水を使った原子炉出力抑制、審査対応状況に関する記載などに関して、さらに分かりやすい説明を求める意見が出された。現在、北海道では、次世代半導体の量産を目指す新工場建設や、国内最大級のデータセンターが建設予定。今年1月に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が公表した最新の需要想定報告書によると、北海道エリアの需要電力量(送電端)は、2024年度(推定実績値)の292.14億kWhから2034年度には328.95億kWhへと大幅な増加が見込まれている。

- 16 May 2025

- NEWS

-

「使用済燃料対策推進協議会」エネ基策定後 初開催

経済産業省の「使用済燃料対策推進協議会」が4月17日、1年3か月ぶりに開かれた。同協議会は、核燃料サイクル事業の推進について、事業者と話し合う場として、2015年以来、行われている。今回は、武藤容治経済産業相他、資源エネルギー庁幹部、電力11社および日本原燃の各社社長が出席。〈配布資料は こちら〉今回の同協議会開催は、2月の「第7次エネルギー基本計画」閣議決定後、初めてとなる。新たなエネルギー基本計画では、 (1)使用済み燃料対策の一層の強化 (2)再処理等の推進 (3)プルトニウムの適切な管理と利用 (4)高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組の抜本強化 (5)立地自治体等との信頼関係の構築――に基づき、バックエンドプロセスの加速化を図ることとされている。前回の協議会開催以降、核燃料サイクルをめぐる動きとしては、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料工場のしゅん工目標について、日本原燃は2024年8月29日、審査に時間を要していることから、それぞれ「2026年度中」、「2027年度中」と、見直すことを発表。また、リサイクル燃料備蓄センター(むつ市)では、2024年9月26日に柏崎刈羽原子力発電所から使用済み燃料を入れたキャスク1基の搬入を完了し、同年11月6日に事業を開始している。また、最終処分については、北海道の寿都町と神恵内村に続き、佐賀県玄海町で2024年6月10日より文献調査が開始されている。武藤経産相は、事業者より、使用済み燃料対策の進捗について報告を受け、六ヶ所再処理工場のしゅん工目標達成に向けた支援、使用済み燃料対策強化に向けた連携強化とともに、高レベル放射性廃棄物最終処分の取組強化、国・原子力発電環境整備機構の協力について要請。具体的には、 (1)六ヶ所再処理工場のしゅん工目標達成に向けた日本原燃への支援 (2)使用済み燃料対策 (3)事業者間の連携を通じたプルトニウム利用のさらなる促進 (4)最終処分およびガラス固化体の搬出期限遵守 (5)地域振興――の5項目をあげた上、六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けては、人材確保、サプライチェーンや技術維持の必要性を指摘。使用済み燃料対策としては、再稼働が進む関西電力による「使用済み燃料対策ロードマップ」の確実な実行や地元への丁寧な説明などをあげている。

- 18 Apr 2025

- NEWS

-

原子力小委 運転期間延長認可について議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)が3月24日、第7次エネルギー基本計画の閣議決定(2月18日)後、初めて開かれた。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁の久米孝・電力・ガス事業部長が挨拶。前回、2024年11月の小委員会以降の国内原子力発電をめぐる動きとして、東北電力女川2号機、中国電力島根2号機の再稼働をあげた。これに続き、原子力政策課が最近の原子力に関する動向を説明。新たなエネルギー基本計画の概要についてもあらためて整理した。今回は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)に基づく原子力発電の運転期間(電気事業法)に関し議論。同法では、「運転期間は最長で60年に制限する」という従前の枠組みは維持した上で、事業者が予見し難い事由による停止期間に限り、運転期間のカウントから除外する、いわゆる「時計を止める」ことが規定されている。同規定は6月6日に施行となるが、認可要件に係る審査基準の考え方が、資源エネルギー庁より示され、「事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合」については、カウント除外の対象には含めないとされた。事例として、柏崎刈羽原子力発電所での核燃料物質移動禁止命令、敦賀発電所2号機の審査における地質調査疑義に伴う停止期間をあげている。委員からは、杉本達治委員(福井県知事)が、立地地域の立場から、原子力政策の明確化を引き続き要望。六ヶ所再処理工場の竣工時期変更に鑑み、核燃料サイクル事業に関し国が責任を持って取り組むよう、具体的枠組みを早急に検討すべきとした。運転期間延長認可について、遠藤典子委員(早稲田大学研究院教授)は、「現在の最大60年という規定は科学的根拠が乏しい」と述べ、主要国における長期運転の動向も見据え、中長期的視点からの制度整備検討を要望。長期運転に関し、同小委員会の革新炉ワーキンググループ座長を務める斉藤拓巳委員(東京大学大学院工学系研究科教授)は、プラントの劣化管理におけるリスク情報の活用などを、小林容子委員(Win-Japan理事)は、規制の観点から、国内では原子炉圧力容器の中性子脆化を調査する監視試験片の数が十分でないことを指摘し、原子力規制委員会の国際アドバイザーの活用を提案。原子力技術に詳しい竹下健二委員長代理(東京科学大学名誉教授)は、学協会の活用、国際組織によるレビューに言及した。新たなエネルギー基本計画に関する意見では、次世代革新炉の開発・設置に取り組む方針が明記されたことに対する評価は概ね良好。一方で、長期的見通しの深掘りなど、不十分な部分を指摘する発言もあった。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、サプライチェーン・技術継承・人材確保の重要性を強調したほか、次世代革新炉の開発に関する事業環境整備の必要性を指摘した。〈発言内容は こちら〉運転期間延長認可の要件に係る審査基準については、今後パブリックコメントに付せられ、成案決定となる運び。

- 24 Mar 2025

- NEWS

-

中高生からの政策提案を表彰 エネ庁

資源エネルギー庁はこのほど、中高生を対象として、「エネルギー政策~エネルギー安定供給と脱炭素社会の実現の両立~」とのテーマで、政策提案型パブリック・ディベート全国大会(実行委員会委員長=江間史明・山形大学大学院教育実践研究科教授)をオンラインで開催。3月1日に日本科学未来館(東京都江東区)において、優勝チームらの表彰式が行われた。〈エネ庁発表資料は こちら〉本大会は、ディベート形式を通じた直接討論を通じて、地域を越えた交流を図り、次世代層に対し日本のエネルギーの未来について考えさせるのがねらい。2回目となる今回、折しも第7次エネルギー基本計画の検討時期となったが、「エネルギーの未来をつくるのは君だ!」と標榜し、提案を募集。中学生16校37チーム、高校生24校47チームから応募があり、それぞれ16チームがリーグ戦討論に参加。高校生の部では岐阜県立岐阜高校、中学生の部では慶進中学校(山口県)が優勝した。ディベートでは、 (1)社会の課題を解決するための従来にない着眼点があるか (2)政策を支える大事な理念や価値観を示すとともに実現可能な実施方法が考えられているか (3)提案された政策の実行によりどの程度の効果が見込まれるか――との観点から審査。高校生の部で2連覇を果たした岐阜高校は今回、送電ロスの課題に着目。フレキシブルな着脱が可能なペロブスカイト型太陽電池、マイクロ水力発電の活用などにより、年間約9.35億kWhの送電ロスを軽減する試算を示した。中学生の部で準優勝を獲得した中央大学附属中学校(東京都)は、「CARBON 30+30」(カーボンサーティサーティ)と題する政策を提案。カーボンニュートラルの実現につき「2030年から30年かけて実行する」ことを目指し、2030年以降の原子力発電所の再稼働推進、火力発電の依存度低減、再生可能エネルギーの技術向上などを展望している。実行委員長の江間氏は、「実によくリサーチをして政策を提案してくれた」と高く評価。将来の革新炉開発に関しても、高温ガス炉を利用した政策提案などもあったことから、今大会を出発点に「中学生や高校生の皆様のエネルギー問題への関心がさらに広がっていくことを期待する」とのメッセージを送った。

- 06 Mar 2025

- NEWS

-

増井理事長 次期エネ基を高く評価

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は2月28日、記者会見を行い、同18日に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」に対する考え方について説明した。「第7次エネルギー基本計画」の閣議決定を受け、原産協会は2月21日に、 (1)原子力を最大限活用する (2)既設炉最大限活用する (3)次世代炉の開発・設置に取り組む (4)原子力発電の持続的な活用への環境整備――につき、方針が示されたとして、「高く評価する」との理事長メッセージを発表している。今回のエネルギー基本計画決定に際し、記者より「まず何から始めるのか」と問われたのに対し、増井理事長は、産業界として、原子力人材やサプライチェーン維持・強化を見据えた新規建設プロジェクトの必要性に言及。今回エネルギー基本計画を裏付ける電力需給見通しを踏まえ、「2040年までは猶予はあまりない」と述べ、政府による支援についても、早急な支援が図られる必要性を示唆した。また、原子力発電の再稼働をめぐって、東北電力女川2号機、中国電力島根2号機がBWRとして新たに加わり計14基となった。折しも前日、柏崎刈羽原子力発電所のテロ対策に備えた「特定重大事故等対処施設」の整備延期が発表されたことに関し、増井理事長は、審査期間、地理的要件、設計の問題、工事の量・人手の4点を指摘。原産協会が毎年公表する「産業動向調査」にも触れながら、2040年の電力需給見通しに向け「地元合意を経て再稼働すれば十分達成できる」との見方を示した。

- 04 Mar 2025

- NEWS

-

原子力委員会 次期エネ基に向け見解

「第7次エネルギー基本計画」が2月18日、閣議決定された。これに先立ち、原子力委員会は2月12日、同計画案への見解を発表している。同委による見解は、2023年2月に取りまとめた「原子力利用に関する基本的考え方」をベースとしている。総論として、「福島の復興・再生と原子力政策」、「脱炭素電源としての原子力発電の位置付け」を標榜。原子力関係者に対し、「原子力災害の反省と教訓を決して形骸化せずに、放射線リスクへの懸念を含む不信・不安に対して真摯に向き合い、その払拭に向けた取組を一層進め、社会の信頼回復が引き続き重要」と、訴えかけている。さらに、原子力エネルギー利用について、「再エネか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、ともに最大限活用していくことが極めて重要である」と明記されたことを評価。その上で、「2040年に向けた政策対応」として、 (1)原子力政策の出発点-福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた不断の安全性追求 (2)立地地域との共生・国民各層とのコミュニケーション (3)核燃料サイクルの推進 (4)円滑かつ着実な廃炉の推進 (5)高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組の抜本強化 (6)既設炉の最大限活用 (7)次世代革新炉の開発・設置 (8)持続的な活用への環境整備、サプライチェーン・人材の維持・強化 (9)国際的な共通課題の解決への貢献――の各論について、記述内容を評価し見解を述べている。既設炉の再稼働も進み、50年超運転プラントも出てきた。これに関し、「トラブル低減に向けた技術的な取組を強化し、既設炉における設備利用率を向上させるべき」と期待。次世代革新炉の開発に向けて、原子力委員会では最近の公開会合で大手メーカー3社より、ヒアリングを行っているが、実用化に向けた長期間のリードタイムを考慮し「国は具体的なプロセスを明確にすべき」と要望。さらに、サプライチェーン・人材の維持・強化に関し、「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じた事業継承支援、部品・素材の供給途絶対策などの重要性を強調。OECD/NEAなどの国際機関が取り組む原子力分野における女性活躍支援にも触れ、「日本の原子力産業においても、多様な人材が活躍できるよう、ジェンダーバランスの改善に向けた取組を含め、各世代、性別、分野の能力が発揮できる環境を整備すること」との期待を述べている。

- 21 Feb 2025

- NEWS

-

電事連 次期エネ基にコメント発表

電気事業連合会の林欣吾会長は2月18日、同日閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」、「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」について、「わが国のエネルギー政策の強い決意が示されており、大変意義のあるもの」とするコメントを発表した。エネルギー基本計画の改定は、2021年10月以来となるが、「エネルギー安全保障と安定供給を第一に据えた上で、脱炭素に向けた野心的なビジョンの完遂と様々な不確実性がある中で経済成長を目指すため、使える技術はすべて活用するという現実的な方針が提示された」ものと、高く評価している。原子力については、2040年以降の設備容量減少を見据え、「いずれは新増設が必要」と標榜。サプライチェーンや技術・人材を維持確保するため、開発目標の設定や、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発・設置の必要性を訴えている。

- 19 Feb 2025

- NEWS

-

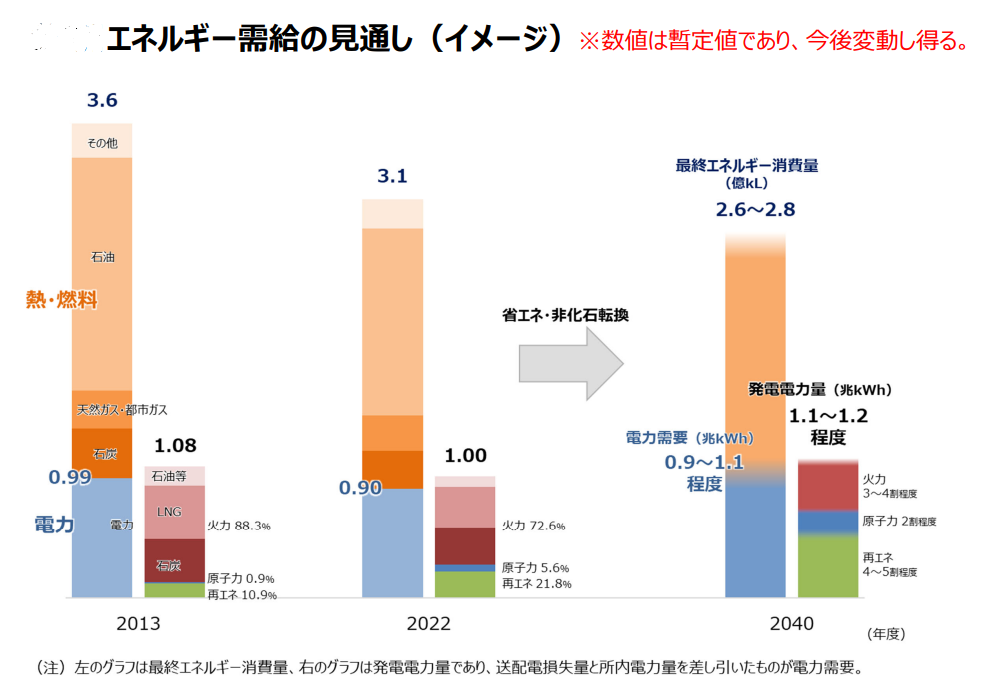

第7次エネルギー基本計画が閣議決定

「第7次エネルギー基本計画」が2月18日、閣議決定された。エネルギー基本計画の改定は、2021年10月以来のこと。現行計画の策定以降、徹底した省エネ、安全性の確保を大前提とした原子力発電所の再稼働に向けての取組が進展。海外では、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、エネルギー安全保障に係る地政学的リスクも高まってきた。こうしたエネルギーをめぐる国内外の情勢変化を踏まえ、総合資源エネルギー調査会では、2024年5月よりエネルギー基本計画の改定に向け検討に着手。経済団体や消費者団体などからのヒアリング、電源別のコスト評価などを踏まえ、同年12月に原案を提示。その後、1か月間のパブリックコメントに付せられた。新たなエネルギー基本計画では、「福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じ取り組む」ことをあらためて原点に据えた上で、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)を基本的視点として掲げている。原子力に関しては、「優れた安定供給性、技術自給率を有し、他電源とそん色ないコスト水準で変動も少なく、一定の出力で安定的に発電可能」とのメリットを強調。立地地域との共生、国民各層とのコミュニケーションの深化・充実、バックエンドプロセスの加速化、再稼働の加速に官民挙げて取り組むとしている。東日本大震災以降策定の基本計画で記載されてきた「原発依存度の可能な限りの低減」との文言は削除。新増設・リプレースについては、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での、次世代革新炉への建て替えを対象」に具体化していくとされた。また、今回のエネルギー基本計画の裏付けとして、2040年のエネルギー需給見通しが「関連資料」として示されており、発電電力量は1.1~1.2兆kWh程度、電源構成は、再生可能エネルギーが4~5割程度、原子力が2割程度、火力が3~4割程度などとなっている。武藤容治経済産業相は2月18日の閣議後記者会見で、パブリックコメントで原子力の推進に慎重な意見も多かったのではとの問いに対し、原案に「安全性やバックエンドの進捗に関する懸念の声があることを真摯に受け止める必要がある」との追記を行ったなどと説明。加えて、合計で4万件を超える意見が寄せられたことについて、「国民の強い関心の現れ」と受け止め、引き続き国民生活や経済活動の基盤となるエネルギー政策を着実に進めていく考えを強調した。同日、新たなエネルギー基本計画とともに、地球温暖化対策計画も含めた2040年頃の日本の産業構造を標榜する国家戦略パッケージ「GX2040ビジョン」も閣議決定されている。

- 18 Feb 2025

- NEWS

-

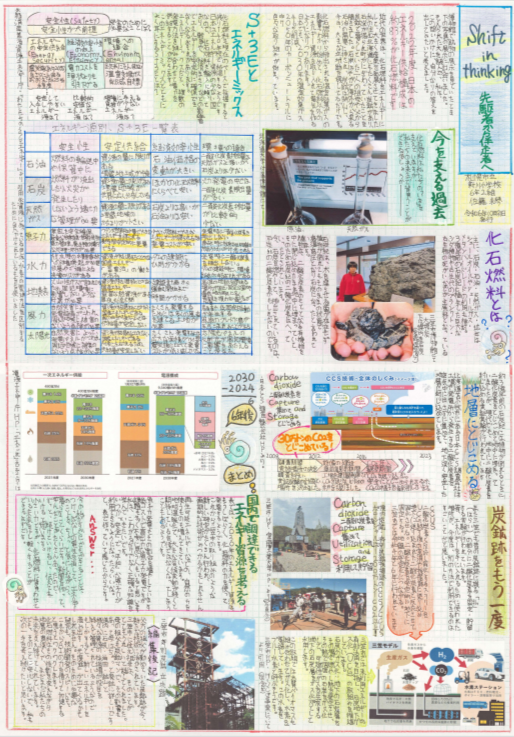

「かべ新聞コンテスト」優秀作発表 エネ庁

資源エネルギー庁は2月3日、小学校高学年を対象とした「かべ新聞コンテスト」の2024年度優秀作品を発表した。エネルギー教育推進事業の一環として継続的に行われているもので、「わたしたちのくらしとエネルギー」をテーマとする自由研究を「かべ新聞」の形にまとめた作品を募り審査。最優秀賞は、佐藤未琴さん(札幌市立新川小学校6年)の「Shift in thinking 先駆者から伴走者へ」、海津奏太さん(新潟市立濁川小学校5年)の「生き物と僕たちの未来新聞」が受賞した。佐藤さんは、かつて地元の北海道に多く存在した炭鉱に着目。自身の祖父も三笠市の炭鉱で働いていたという。石炭は、戦後日本の高度経済成長を支えてきたエネルギーの「先駆者」といえるが、作品ではまず、「石油の需要に押され炭鉱は閉山し、今は大きな立坑跡を残しているだけ」と、問題提起。将来のエネルギーを見据え、「化石燃料から排出される温室効果ガスの影響もわかり始めて、化石燃料以外のエネルギー資源を取り入れて電気を作るようになりつつあります」と、エネルギー利用と環境保全の関連にも触れた上で、エネルギー源別の「S+3E」に係る現状を調べ上げ作表した。石炭については、家族の保管していた石炭試料からの話をもとに関心を深め、「ほかの化石燃料にくらべて安い」と、経済効率性のメリットをあげる一方で、「CO2排出量が多い」といった環境適合性の課題も指摘。原子力については、「長時間安定的に発電できる」、「発電時にCO2を排出しない」と述べている。今の小学生はもう福島第一原子力発電所事故の発生時を知らない世代だ。佐藤さんは、「国内で調達できるエネルギー資源を考える」と、エネルギー自給の重要性を強調。その中で、原子力発電については、「課題も多く不安に思う人もいると思います。私は、こわがるだけでなく正確な知識を学んでいきたいと思います」と、さらに学んでいく意欲を示している。かべ新聞では、結論として、「2030年のエネルギー資源は、もうしばらく化石燃料の力を使って発電するようです」と、多様なエネルギー需給の選択肢を考え続けていく必要性を示唆。佐藤さんは、「化石の博物館」と呼ばれる三笠市立博物館を見学し、炭鉱跡地でCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)の実証が行われていることを知る。「炭鉱跡をもう一度」との見出しを掲げ、「昔、エネルギーを手に入れるために使われた場所が、今度は別の方法で利用できるのはすごいこと」と述べ、今でも石炭はエネルギーの「伴走者」であることを強く訴えている。本作品に対し、審査委員長の講評では、「化石燃料の利用の変遷を踏まえながら、現在のエネルギー利用を捉え、その上で未来を考えるというしっかりした構成だ」と評価している。学校賞を受賞した札幌市立桑園小学校からは6作品が入賞。食とエネルギーの関係や、雪を利用したエネルギーに係る研究もあった。原子力発電所の立地市町村では、美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」の支援による美浜町立美浜中央小学校・同美浜東小学校の生徒の共同作品が特別賞を受賞した。

- 04 Feb 2025

- NEWS

-

経済同友会 エネ基に向け意見

経済同友会は1月26日、政府において進められている次期エネルギー基本計画の策定に向け、意見を発表した。同計画については、総合資源エネルギー調査会を中心に2024年5月より検討が開始され、12月25日の会合を経て原案が取りまとめられている。以降、年明け1月26日までパブリックコメントに付されていた。今回、発表された意見は、経済同友会のエネルギー委員会によるもの。同じく政府が年末に原案を示した2040年を標榜する日本の産業構造戦略「GX2040ビジョン」とも合わせ、「ステークホルダーとともに成長戦略と投資行動を考える」、「あらゆる脱炭素エネルギー源メニューの活用を強かに追及して、国際競争力に優れるカーボンニュートラル日本を実現するために総力を尽くす」ことの2点を、エネルギー政策の基本的考え方として掲げた上で、賛同を表明した。供給サイドの取組としては、再生可能エネルギーと原子力に大別し具体策を列挙。再生可能エネルギーについては、天候に左右され「安定供給力と需要調整力に劣る」デメリットを回避する蓄電池の導入促進を、特に太陽光に関しては、価格変動に対応するよう、時間帯別のCO2排出原単位の可視化・定量化の仕組み導入にも言及。天候予測の精度向上に向け、AIを活用した操業調整も有効と述べている。原子力については、「低廉・安定的なエネルギー供給、脱炭素電源の確保に向けて、原子力規制委員会で安全性が確保された原発の再稼働、およびリプレース、新増設を許される限り速やかに推進すべき」と強調。加えて、事業者と規制当局との適切な対話を通じた「より良い規制のアップデート」につながる議論の必要性も示唆している。経済同友会は2023年に、「活・原子力」と題する意見を発表している。カーボンニュートラル実現や将来のエネルギー需要の観点から、従前の「縮・原発」の方針を見直した格好だ。新浪剛史代表幹事は2024年7月の記者会見で、現行エネルギー基本計画の実績を十分に検証する必要性を強調。折しも同時期、新潟経済同友会が設立30周年となったのを機に、地元の理解が焦点となっている柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、「電力供給の恩恵を受ける首都圏の理解」を重点ポイントとしてあげている。

- 28 Jan 2025

- NEWS

-

原産協会・増井理事長 次期エネ基に向け意見

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月24日、記者会見を行い、現在検討中の次期エネルギー基本計画の策定に向け、協会としての意見について説明した。同計画は昨夏より経済産業省を中心に検討が進められ、12月26日に資源エネルギー庁で原案が取りまとめられパブリックコメント(1月26日まで)に付せられた。原産協会の意見としては、原子力産業の意思決定となる明確な指針を求め、 (1)原子力の価値と必要性を明記し「原発依存度低減」の記載を削除 (2)既設炉の早期再稼働、長期サイクル運転、運転中保全の拡大、出力向上など、既設炉の最大限活用に適切な支援を行うこと (3)原子力発電の新規建設を前提に新増設・リプレースの必要な容量と時間軸を示し、同一敷地内に限られた建設制限を解除 (4)原子力発電所の追加安全対策や新規建設の投資回収の予見性を回復し、投資家が投資でき、事業者が資金を調達できる事業環境整備を早急に整備 (5)革新軽水炉にかかる規制整備の早期進展の必要性に鑑み、規制整備のスケジュールを示すこと (6)原子力事業者が無過失・無限の賠償責任を集中して負うこととされている原子力損害賠償制度の見直しについて方向性を示すこと――を要望。昨今、東北電力女川2号機、中国電力島根2号機がBWRとして再稼働を果たした。記者団からの質問に対し、増井理事長は、今後の設備利用率向上に向け、計画外停止回避のなどの必要性を述べるとともに、サプライチェーンの維持・強化の重要性を強調した次期エネルギー基本計画案では、これまでの「原発依存度の可能な限りの低減」の文言は削除された。新増設・リプレースについては、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での次世代革新炉への建て替え」を対象に具体化を進めていくとされている。2040年を見据えた同計画案に関し、増井理事長は予断を持たずに状況を注視していく見方を示した。また、会見では、「第58回原産年次大会」についても紹介した。同大会は、2025年4月8、9日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で、「原子力利用のさらなる加速-新規建設の実現に向けて」をテーマに開催される。

- 27 Jan 2025

- NEWS

-

電事連 政府案に意見提出

電気事業連合会は1月21日、次期エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、および両計画を踏まえた「GX2040ビジョン」の各原案に係る意見を関係省庁に提出した。新たなエネルギー基本計画および地球温暖化対策計画の策定についてはともに、昨夏より各々経済産業省、環境省における審議会・有識者WGを中心に検討が進められ、昨年末に原案が取りまとめられている。さらに、両計画を盛り込み、政府が年度内にも策定する2040年頃を見据えた日本の産業構造国家戦略「GX2040ビジョン」についても12月26日に原案が示された。これを踏まえ、3つの原案については、いずれも1月26日まで、パブリックコメントが行われている。次期エネルギー基本計画(案)について、電事連では、全般として、電力需要が増加する見通しの中、S+3E(安全性の確保、エネルギー安定供給、経済適合性、環境適合性)の基本原則のもと、「必要となる脱炭素電源の供給が確保されるように万全を期すことが求められる」と、電気事業者としての使命を強調。エネルギー基本計画は法令で3年ごとの見直しが規定されており、年度内の策定後も遅滞なく検証作業に入ることが見込まれるが、「スピード感を持ちつつ、計画倒れとならないよう実効性の高い政策展開を期待する」と述べている。その上で、同計画原案に沿って、再生可能エネルギー、原子力、火力、電化、GX、電力システム改革の各項目について意見を整理。原子力については、これまでの総合資源エネルギー調査会でも議論されてきたが、「2040年以降は原子力の設備容量が減少する見通し」とあらためて指摘した。今回のエネルギー基本計画の原案では、これまでの「原発依存度の可能な限りの低減」の文言は削除され、新増設・リプレースについて、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での、次世代革新炉への建て替え」を対象として、具体化を進めていくとされている。今回の意見提出で、電事連は、「将来にわたり持続的に原子力を活用していく」観点から、こうした対象に限定しない開発・設置の必要性を提言した。電事連の林欣吾会長は、1月17日の年頭記者会見で、安全を大前提としたプラントの再稼働を第一にあげた上で、サプライチェーンの維持・強化についても、将来の新増設を見据え、「国としての開発規模の目標を持つべき」と強調している。

- 22 Jan 2025

- NEWS

-

三村会長「経済的で安定したベースロード電源」の必要性を強調

「原子力新年の集い」(日本原子力産業協会主催)が1月8日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら、参加者は700名に上り新年の門出に際し親睦を深めた。冒頭、年頭挨拶に立った原産協会の三村明夫会長は、2024年を振り返り、国際的には、依然として深刻な状況にあるロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の混乱をあげ、「エネルギーをめぐる不確実性を増大」させるものと懸念。加えて、世界各国における「エネルギー安全保障を最優先課題とする」動き、新興国の発展、生成AIやデータセンターの事業規模拡大に伴う電力需要増から、「経済的で安定したベースロード電源が強く求められている」と強調した。〈会長年頭挨拶は こちら〉国際機関を通じた動きについても、3月にIAEAとベルギー政府との共催で行われた「原子力エネルギー・サミット」などに言及。直近では、11月のCOP29(アゼルバイジャン・バクー)で、前回のCOP28で発出された「原子力3倍宣言」に6か国が新たに加わり署名国が31か国に上ったことから、「エネルギー安定供給と脱炭素の両立を可能とする原子力活用のモメンタムがさらに拡大している」と、期待を寄せた。国内については、11月の東北電力女川原子力発電所2号機、12月の中国電力島根原子力発電所2号機と、東日本大震災後に施行された新規制基準をクリアし、これまでのPWRに続いて、BWRの再稼働も進み、「原子力サプライチェーン維持・強化や人材育成にとっても極めて大きい意義を持つもの」、「プラントが動く際の感動を、次世代を担う若者たちにもしっかりと受け継いでいきたい」と強調。再稼働プラントは現在、計14基となっている。((女川2号機は12月26日に営業運転再開、島根2号機は1月10日に営業運転再開の予定))また、核燃料サイクル・バックエンド関連の動きとしては、国内初の使用済み燃料中間貯蔵施設となるリサイクル燃料貯蔵「リサイクル燃料備蓄センター」の事業開始(11月)、高レベル放射性廃棄物等の処分地選定に向けた佐賀県玄海町による文献調査の受入れ表明(5月)、北海道寿都町・神恵内村における同調査報告書作成(11月、現在地元で報告書に関する縦覧・説明会が進行中)をあげた。一方で、再処理工場とMOX燃料加工工場の竣工時期変更(それぞれ2026年度、27年度に送り)に関しては、「今年は正に正念場」と強調。事業主体の日本原燃をはじめ、関係各社に対し「力を合わせてこれらの事業を前に進めて欲しい」と訴えかけた。エネルギー政策に関しては、昨年末、次期エネルギー基本計画の原案が取りまとめられ、現行計画に引き続き、福島第一原子力発電所事故の反省が原点とされている。三村会長は、2024年11月の同2号機における燃料デブリの試験的取り出し開始に言及し「今後も安全確保を第一に着実な視点を期待する」と述べた。その上で、次期エネルギー基本計画の原案で、原子力の依存度低減の文言が削除され、次世代革新炉の開発・設置が記載されたことを、「原子力産業界にとって力強い推進力になる」と歓迎。原産協会の来年度事業方針を「新規建設実現の推進と促進」とし、来る4月に開催予定の「第58回原産年次大会」のメインテーマとすることを表明した。続いて来賓として訪れた武藤容治経済産業相、城内実・内閣府経済安全保障相、電気事業連合会・林欣吾会長が挨拶。武藤経産相はまず、2024年元旦の能登半島地震に続き相次ぎ発生した自然災害に伴う被災者への見舞いの言葉とともに、電源車の手配など、電気事業者ら、関係企業による被災地復興支援に対し謝意を述べた。今年の海外の動きとしては第一に、米国トランプ新政権誕生に言及。その上で、「強固な経済関係は二国間関係の土台をなすもの」と、日米同盟の機軸を述べたほか、国内企業による投資促進に向けて、「安心して日本企業が判断できる環境を整えることが重要」と、産業基盤の強化を図っていく必要性を示唆した。城内経済安全保障相は、科学技術政策・原子力委員会も担務する立場から、昨年12月ASEAN諸国、中国、豪州を中心とする政策対話の枠組み「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の大臣級会合で、革新炉開発の重要性を力説したことを紹介。特に、核融合の推進については、ITER計画における日本の技術力発揮への期待、昨年発足した「J-Fusion」を通じた産業界の取組の他、本年3月にも核融合エネルギー実用化を見据え「安全確保の基本的考え方」を内閣府として策定することを明言した。電気事業者の立場から、林会長は、国内の原子力に関わる進展として、BWRの再稼働とともに、関西電力高浜発電所1号機の50年超運転入りにも言及。今後、新規制基準に係る審査途上若しくは未申請にある他プラントについても、「安全を最優先に再稼働につなげていきたい」と、原子力発電の安全・安定運転の継続に努めていく姿勢をあらためて示した。次期エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の原案が昨年末に示され、今後は日本経済の将来を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」の年度末策定が見込まれている。東原敏昭副会長(日立製作所会長)は、「2050年カーボンニュートラル実現に向け、全体の最適化を考えると、原子力なくしてうまくはいかない。新規建設に向け大きな年としたい」と強調。同氏の音頭で一同は祝杯を上げた。

- 09 Jan 2025

- NEWS

-

武藤経産相 新年に際しGXへの取組姿勢を強調

武藤容治経済産業相は1月7日、閣議後記者会見を行い、新年の抱負を述べた。武藤経産相は、まず、今年の日本経済の見通しについて、「賃金上昇が物価上昇を上回ることで、消費が増加し、企業の国内投資が堅調に維持できれば、緩やかに成長していく」との見方を示した上で、経産省の最重要課題として「経済の好循環の定着」を強調。また、GXの取組に向けては、「再生可能エネルギーも原子力も最大限に活用し、脱炭素電源を新しい産業集積の起爆剤にするため、具体的なものを一つでも進捗させていく」ことを目標に据えた。12月には、昨夏より検討が開始された新たなエネルギー基本計画および地球温暖化対策計画、各々の原案が取りまとめられている。また、12月26日には、両計画を盛り込み、政府が年度内にも策定する2040年頃を見据えた日本の産業構造国家戦略「GX2040ビジョン」についても原案が示された。GXを加速するためのエネルギー分野の取組の中で、原子力については、安全性確保を大前提に再稼働を加速するとともに、「廃炉を決定した事業者が有するサイト内における次世代革新炉への建て替え具体化」があげられている。武藤経産相は、この他、大阪・関西万博の開催、昨年元旦に発生した能登半島地震や東日本大震災からの復旧・復興に引き続き取り組み、福島第一原子力発電所の廃炉についても「安全かつ着実に」進めていく姿勢を示した。

- 07 Jan 2025

- NEWS

-

次期エネルギー基本計画の原案示す 総合エネ調

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は12月17日、第7次エネルギー基本計画の原案を示した。〈配布資料は こちら〉現行の第6次エネルギー基本計画が2021年10月に策定されてから、エネルギー政策基本法に定める3年目の見直し時期が経過。現行計画の策定以降、徹底した省エネ、再生可能エネルギーの最大限導入、安全性の確保を大前提とした原子力発電所の再稼働への取組が進められ、昨年には、「GX実現に向けた基本方針」に基づき、脱炭素電源導入推進を図る新たな法整備がなされた。海外では、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、エネルギー安全保障に係る地政学的リスクも高まっている。こうしたエネルギーをめぐる国内外状況を踏まえ、同分科会では5月より、次期エネルギー基本計画の検討を重ねてきた。17日の会合では、冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官が挨拶に立ち、これまで13回にわたる議論を振り返り、「様々な角度から貴重な意見をいただいた」と委員らに謝意を表明。その上で、「将来の電力需要増に見合う脱炭素電源をいかに確保できるかがわが国の経済成長のカギ」と、エネルギー政策と経済政策とが一体で進められるべきとの考えを強調。さらに、資源が乏しく国土に制約のある日本のエネルギー安全保障の脆弱性を踏まえ、「バランスの取れたエネルギー政策が必要。特定の電源や燃料源に依存しないという方向性が示された」とも述べた。前日16日には、同分科会下の発電コスト検証ワーキンググループが、2023年時点および2040年時点で、新たに発電設備を建設・運転した場合のコストを18の電源細目別に試算した「発電コスト検証」を取りまとめており、今回の会合ではまず、同WG座長の秋元圭吾氏(地球環境産業技術研究機構主席研究員)が検討結果を報告。〈既報〉続いて、資源エネルギー庁が第7次エネルギー基本計画の原案について説明した。それによると、引き続き、エネルギー政策の原点として、「福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組む」ことを第一に、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)を基本的視点として掲げている。原子力に関しては、「優れた安定供給性、技術自給率を有し、他電源とそん色ないコスト水準で変動も少なく、一定の出力で安定的に発電可能」とのメリットを強調。立地地域との共生、国民各層とのコミュニケーションの深化・充実、バックエンドプロセスの加速化、再稼働の加速に官民挙げて取り組むとしている。また、これまでの「原発依存度の可能な限りの低減」の文言は削除。新増設・リプレースについては、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での、次世代革新炉への建て替えを対象として、(中略)具体化を進めていく」と記載された。次世代革新炉の開発・設置に向けては、研究開発を進めるとともに、サプライチェーン・人材の維持・強化に取り組むとしている。また、検討結果の裏付けとして、2040年のエネルギー需給見通しも合わせて提示された。発電電力量は1.1~1.2兆kWh程度、電源構成では、再生可能エネルギーが4~5割、原子力が2割程度、火力が3~4割程度となっている。次期エネルギー基本計画の取りまとめに向け、基本政策分科会では、月内に再度会合を行い、最終原案を確定。パブリックコメントも経て、地球温暖化対策計画など、関連する政策と合わせて年度内にも改定され、2040年頃の日本の産業構造も含めた国家戦略「GX2040ビジョン」に盛り込まれる見通しだ。

- 18 Dec 2024

- NEWS

-

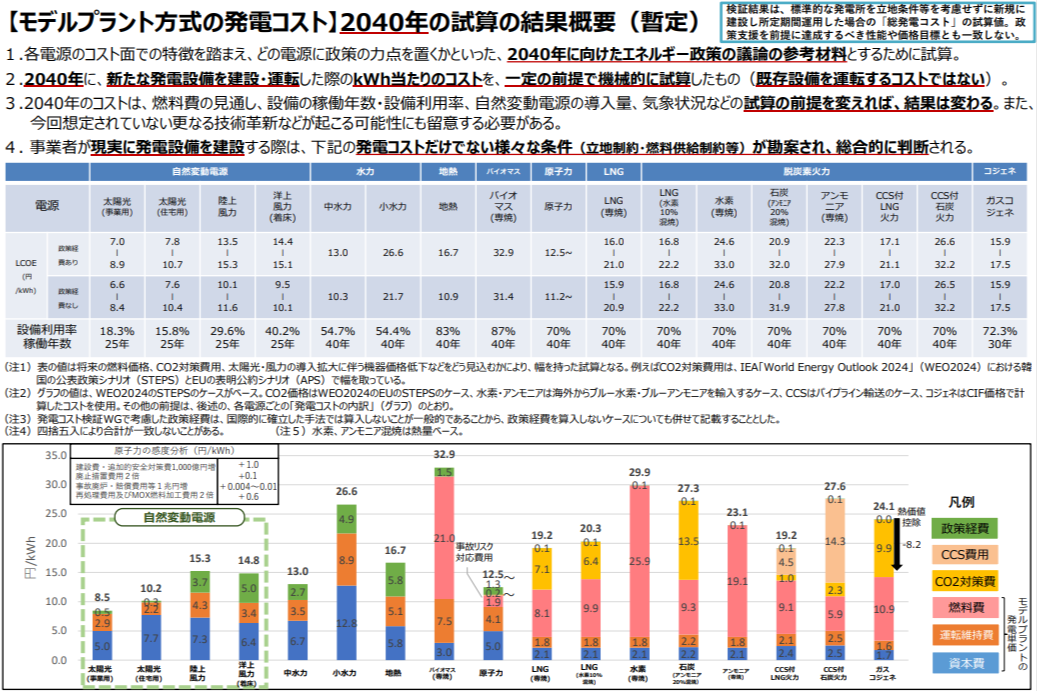

総合エネ調WG 発電コスト検証で取りまとめ

総合資源エネルギー調査会の発電コスト検証ワーキンググループ(座長=秋元圭吾・地球環境産業技術研究機構主席研究員)は12月16日、2023年時点および2040年時点で、新たに発電設備を建設・運転した場合のkWh当たりコストを電源別に試算した「発電コスト検証」の取りまとめを行った。〈配布資料は こちら〉エネルギー基本計画の見直しに向け、同WGが7月より進めてきたもので、翌17日に行われる同調査会の基本政策分科会で報告される。今回の検証は、異なる電源技術の比較・評価を機械的に行う「モデルプラント方式」を採用し、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、原子力、LNG、水素、アンモニア、石炭など、18の電源細目別に試算した。その結果、2040年時点(政策経費あり)で、原子力が12.5円~/kWh(設備利用率70%、稼働年数40年を想定)、太陽光(事業用)が7.0~8.9円/kWh、洋上風力が14.4~15.1円/kWh、LNG(専焼)が16.0~21.0円/kWh、水素(専焼)が24.6~33.0円/kWh、石炭(アンモニア20%混焼)が20.9~33.0円/kWhなどとなった。現行のエネルギー基本計画策定時に行われた「2021年の発電コスト検証」から変動がみられており、資源エネルギー庁では「昨今の物価上昇なども影響している」などと説明している。原子力については、事故対策費用が含まれるが、委員からは、技術的視点からPRA(確率論的リスク評価)を用いた炉心損傷頻度に関する言及もあった。また、太陽光や風力など、「自然変動電源」の導入を見据え、電力システム全体として追加的に生じるコストを見据えた「統合コストの一部を考慮した発電コスト」に関し、その設備容量割合4、5、6割ごと、3つのケースで検証を行っている。16日の会合では、その分析結果について、東京大学生産技術研究所の荻本和彦特任教授らが説明。「自然変動電源」に関しては、出力制御の影響の他、追従運転に伴う火力の燃料使用量増により、「原子力や火力に比べ上昇幅が顕著」などと分析した。例えば、設備容量4割想定の場合、太陽光(事業用)が15.3円/kWh、原子力では16.4円/kWhとなるのに対し、同6割想定の場合は、それぞれ、36.9 円/kWh、18.9 円/kWhと、発電量当たりのコストは逆転する。荻本特任教授らは、再エネの出力変動に追従運転し火力が効率運転する「メリットオーダー」に伴う燃料使用増の要因を指摘。委員からは立地点ごとの特異性も検討すべきとする意見もあり、座長の秋元氏は、一見して太陽光の優位性も解される中、「不確実性もあり色々な解釈の仕方がある」として、さらなる精査の必要性を示唆した。これまでのWGの議論で産業界からは「2030年では、2040年では」といった技術導入のタイムスパンに関する意見も多く出されている。今回の「発電コスト検証」について、資源エネルギー庁の畠山陽二郎次長は、「電源構成の重要な基礎材料だ。エネルギーミックスの検討に資するもの」と述べ、基本政策分科会で議論を深めていく考えを強調した。

- 16 Dec 2024

- NEWS

-

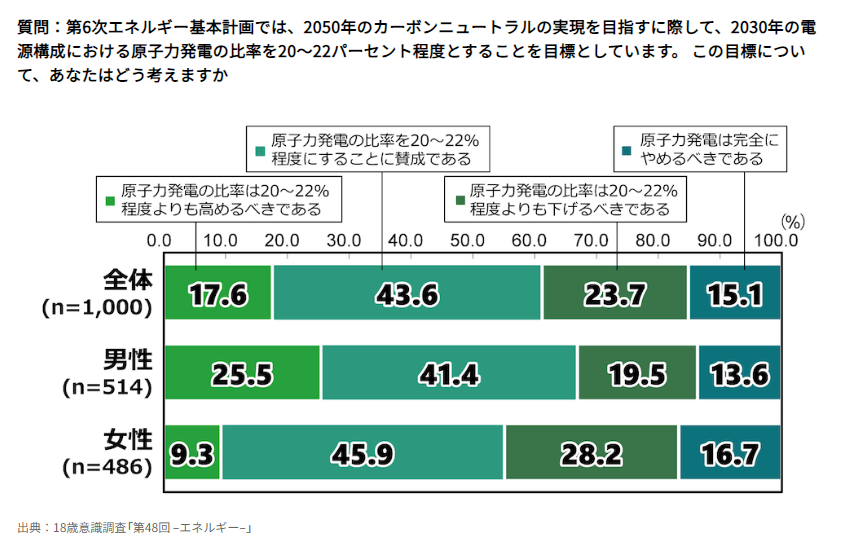

日本財団 「若者の望むエネルギーとは?」

日本財団は12月9日、「若者の望むエネルギーとは?」と題し、これまでに実施してきた18歳前後の若者を対象とした「18歳意識調査」の結果をベースに、エネルギー問題への関心喚起に向け、有識者とのインタビュー記事を公開した。「18歳意識調査」は、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられたのを契機に、2018年以降、同財団が社会、政治、経済格差、環境保全、戦争など、幅広いテーマで、インターネットを通じ、これまで計66回にわたり実施。調査結果は同財団のウェブサイトで公開されている。現在、資源エネルギー庁では、次期エネルギー基本計画の策定に向けた議論が佳境となっている。政府では、2040年を見据えた日本の未来像を標榜し、年内にも同計画の他、地球温暖化対策、社会保障なども含めた総合的な政策パッケージ「GX2040年ビジョン」の素案が示される運びだ。日本財団は今回、政府が現行エネルギー基本計画策定の翌年、2022年夏にGX基本方針「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革を促す」ことを打ち出したのを契機に実施した「18歳意識調査」の結果を振り返った。同財団が2022年にエネルギーをテーマとして実施した「18歳意識調査」では、日本のエネルギー政策に「非常に関心がある」、「やや関心がある」と回答した割合は合わせて54.4%と半数超。また、調査時期に先立つ2021年度冬季には、電力需給ひっ迫が懸念されたが、節電について「取り組んでいる」との回答割合は67.0%に上るなど、若者のエネルギーに係る意識の高まりがうかがえている。こうした調査結果を振り返り、今回、岩手大学理工学部教授の高木浩一氏が日本財団によるインタビューに応じ、「若者には既存のエネルギーが底をつくという危機感がある」と指摘。同氏は、電力会社やNPOとも協力し小中学校への出前授業に出向くなど、エネルギー問題に対する啓発に努めている。学校でのエネルギー教育の進展に対し、一定の評価を示した上で、将来の化石燃料枯渇に対する不安の高まりなどから、原子力発電の利用に関しては「若い世代では、エネルギー供給の手段の一つとして考える傾向が強く、特別視する抵抗感のようなものはそれほど強くない」と分析。実際、2022年の「18歳意識調査」では、現行のエネルギー基本計画が示す「総発電電力量に占める原子力発電の比率20~22%」について、「高めるべきである」との回答が17.6%、「賛成である」との回答が43.6%と、概ね理解が得られている結果が示されていた。さらに、高木氏は、過去の教科書主体の情報入手から、現在ではSNSを中心とする通信ネットワークが普及している状況を踏まえ、「学生がエネルギーについて考えるとき、情報が足りないというより、多すぎる状態だ」とも指摘。電源構成の多様化に関し、「すべてに万能なエネルギーはない」とも述べ、それぞれの長所・短所を理解した上、ディスカッションなども通じ生徒・学生らが「自分で考える」ことの重要性を強調している。「18歳意識調査」ではこれまで、恋愛・結婚、生理など、性意識をテーマとした調査を多く実施してきた。2022年のエネルギーに関する調査では、多くの設問で男女差が顕著に表れており、例えば、「日本のエネルギー自給率が低いことを知らなかった」とする回答は、男性で25.5%、女性で35.4%と、約10ポイントの認知度の差が示されている。

- 13 Dec 2024

- NEWS

-

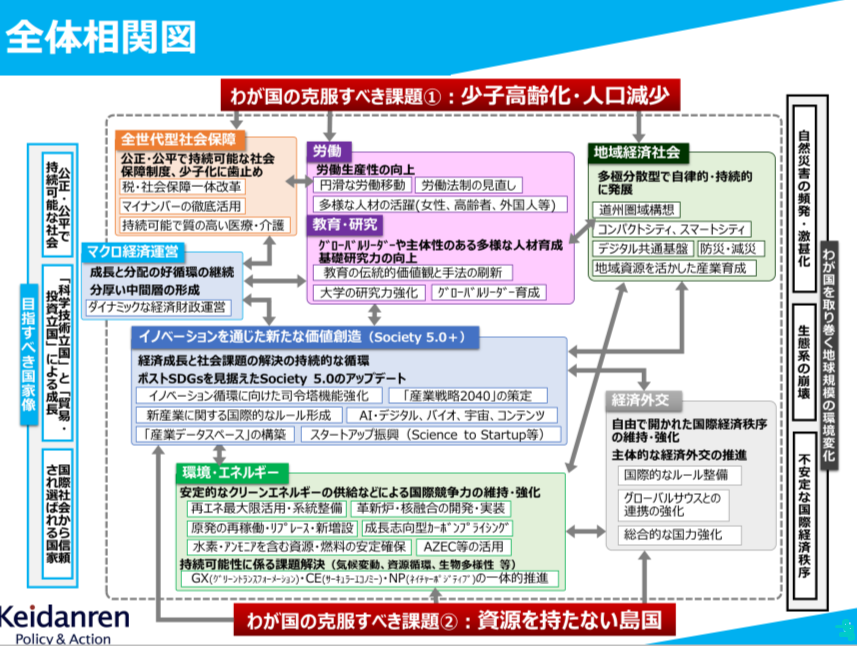

経団連 「FUTURE DESIGN 2040」発表

日本経済団体連合会は12月9日、「FUTURE DESIGN 2040 『成長と分配の好循環』 ~公正・公平で持続可能な社会を目指して~」を発表した。2040年の日本の未来像を見据え「将来世代の立場も踏まえて日本の未来社会の姿を描く」ことを目指し作成された「FUTURE DESIGN 2040」は、 (1)全世代型社会保障 (2)環境・エネルギー (3)地域経済社会 (4)イノベーションを通じた新たな価値創造 (5)教育・研究/労働 (6)経済外交――の6つの施策が柱。石破内閣発足後、10月31日に行われた「GX実行会議」では、同じく2040年を見据えた「GX2040年ビジョン」、「エネルギー基本計画」、「地球温暖化対策計画」の3つの案を年内に取りまとめる方針があらためて示されており、これらの検討にも資するものとみられる。経団連の十倉雅和会長は、「FUTURE DESIGN 2040」の冒頭、今井敬・同名誉会長の言葉「経団連は国全体のことを考えて正論を主張しなければならない」に言及。2021年6月の就任後、任期最後の1年に際し、今回の提言作成に取り組んだ気概を述べた。まず、日本の2040年を展望し、「少子高齢化・人口減少」、「資源を持たない島国」の2つの制約条件を認識。さらに、柱に据えた6つの施策に関し、相互に絡み合う「入れ子構造」を成していると指摘した。その上で、産業界の立場から、政府のみならず「企業も含めたステークホルダー全体で進めることが必要」と述べ、「全体最適」の視点の重要性を強調。データを示しながら、各論の説明につなげている。環境・エネルギーの関連では、GXなどの施策の一体的進展、世界のカーボンニュートラル実現への貢献、国際的に遜色ない価格による安定的なエネルギーや資源の供給実現を、「目指すべき姿」として標榜。政府の役割として、「『S+3E』を大前提に、再生可能エネルギー・原子力といった脱炭素電源の最大限活用」を、特に原子力に関しては「国が前面に立った取組」を求めている。次期エネルギー基本計画の検討では、データセンターの進展に伴う電力需要の増加が議論されているところだが、日本の発電電力量について、近年の1兆~1.1兆kWhから、2050年度には1.35兆~1.5兆kWh、もしくはそれ以上となる可能性を示し、「電力の安定供給に向けた対応が不可欠」と指摘。カーボンニュートラル実現に向けては、脱炭素電源の確保にとどまらず、材料リサイクル、省エネの徹底、生産プロセスの変革など、産業界による多様な取組の必要性を訴えている。原子力については、「多様なエネルギー源のベストミックスの追求」の中で、 ・安全性・地元理解を大前提に既存原子力発電所の再稼働加速 ・核燃料サイクルの確立と最終処分場の確保 ・革新軽水炉の建設に向けた政府方針の早期具体化 ・高速炉・高温ガス炉の早期実用化 ・核融合開発目標の前倒し――を推進すべきとしている。先般閣議決定された総合経済対策にも関連し、全世代型社会保障については、「日本の総人口は今後も減少し続け、2100年には6,300万人に半減する」との試算(人口戦略会議・三村明夫議長)などを示した上で、企業・経済界の役割として、多様な人材の労働参加、働き方改革、仕事と家庭の両立支援に向けた環境整備やさらなる推進を述べている。

- 11 Dec 2024

- NEWS