キーワード:エネ基

-

総合エネ調 データセンター等による需要急増でヒア

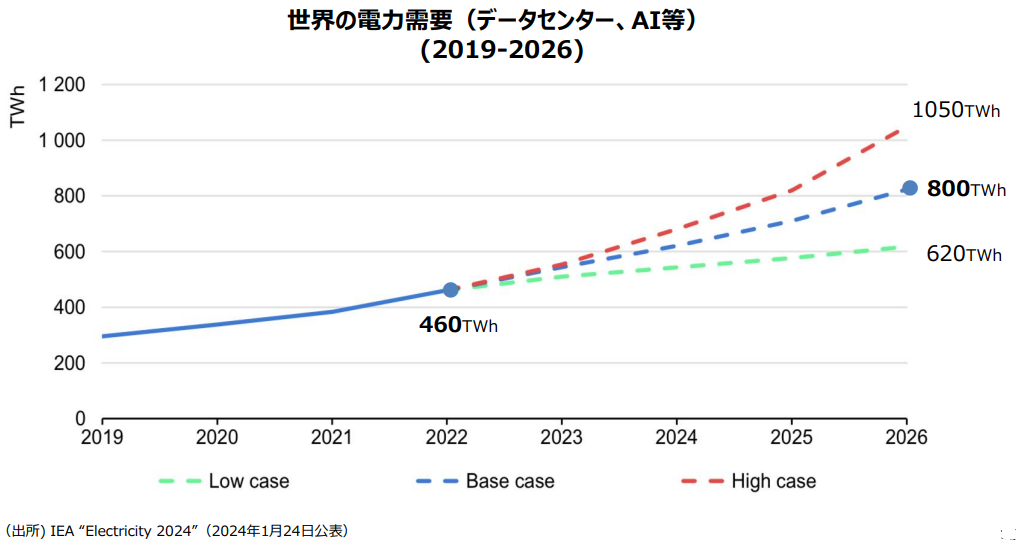

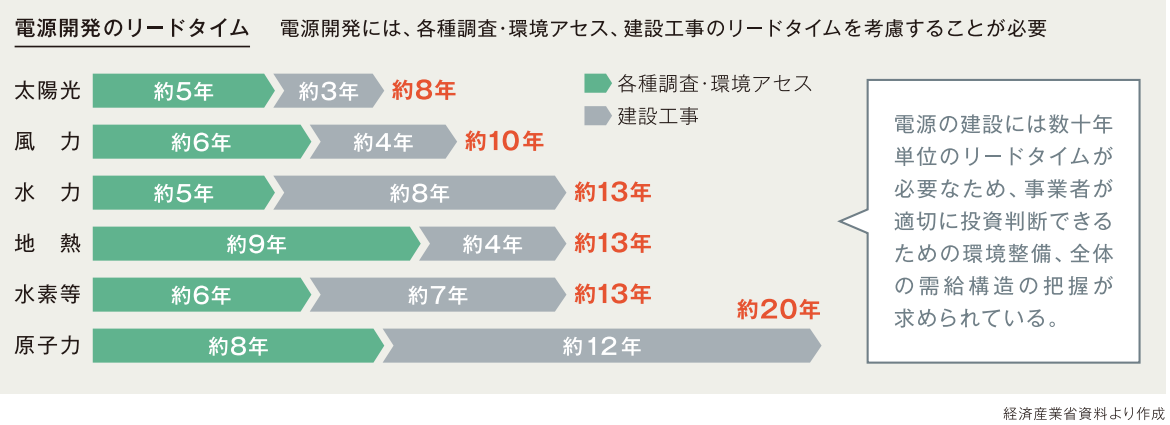

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は6月6日の会合で、将来的な電力需要に関し、通信・半導体・鉄鋼関係企業よりヒアリングを実施。電力インフラへの先行投資の重要性が浮き彫りとなった。〈配布資料は こちら〉同分科会は、5月15日に次期エネルギー基本計画策定に向けた検討をキックオフ。その中で、GX(グリーントランスフォーメーション)に向けた取組の進展や、AIの社会実装に伴うデータセンター拡大など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展による電力需要増加の可能性が指摘された。今回の会合ではまず、資源エネルギー庁がデータセンター需要の予測について整理。IEAの予測によると、2024年1月時点で、世界に8,000以上あるデータセンターの33%が米国、16%がEU、10%が中国に立地し、2022年から2026年にかけて、その電力需要はいずれも1.3倍程度増加する。また、世界のデータセンター・AIなどの電力需要は、同じく4,600億kWhから8,000 億kWhまで急増する見通しだ。英国の電力系統企業による調査では、同国のデータセンターの電力消費量が、2050年に2020年のおよそ10倍にまで達する可能性もあるという。国内のデータセンターの電力消費量については、科学技術振興機構の調査から、2018年の140 億kWhが、省エネの進展度合いに応じ、2030年に60~900億kWhに、2050年に1,100億~12兆kWhに変動すると説明した。これを受け、ソフトバンク、キオクシア、NTT、JFEホールディングスよりヒアリング。ソフトバンクは、同社が北海道苫小牧市に2029年までに整備する総受電容量30万kW級の大型AIプロジェクトなどを紹介した上で、将来的な計算需要の伸びから、国内のデータセンターが必要とする発電設備容量は、2030年から2040年の10年間で約8倍の3,300万kW(現在の国内原子力発電総設備容量に相当)に急増すると試算。電力需給それぞれの建設リードタイムに関し、データセンターが3年なのに対し、発電所はLNG6年、風力・地熱8年、原子力17年と、大きな開きがあることを示し、「発電所や系統への先行投資が必要」と、指摘した。NTTは、光通信を利用した未来のネットワーク構想「IOWN」(Innovative Optical and Wireless Network)を紹介。超低消費電力実現の可能性を述べながらも、電力事業の将来的課題として、「電力量確保」、「価格コントロール」、「連系線確保」、「法制度見直し」をあげた。半導体製造のキオクシアは「基本的に24時間・365日のフル稼働」が必要な現状を述べ、鉄鋼業のJFEホールディングスは、脱炭素化に向けて取り組む倉敷製鉄所(岡山県・水島コンビナート)の「高効率・大型電気炉」導入計画を紹介。電力需要の大幅増を見通し、それぞれ、原子力発電に係る課題として、東日本で再稼働が進まないこと、中国電力島根2・3号機の早期再稼働・運転開始の必要性などを訴えた。委員からの意見では、AIを利用した省エネの進め方・定量化の検討、需給調整に加え災害対策も見据えた蓄電池の活用などに関する提案もあった。

- 07 Jun 2024

- NEWS

-

電事連 エネ基見直しに向け「重要な論点と期待事項」まとめる

電気事業連合会は5月27日、エネルギー基本計画の見直しに向けて、電気事業者として考える「重要な論点と期待事項」をまとめた解説資料を作成し発表した。現行のエネルギー基本計画は2021年に策定され、法令に定める3年後の見直し時期を間もなく迎えることから、5月15日に総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で改定に向けて検討が始まっている。電事連の林欣吾会長(中部電力社長)は、17日の定例記者会見で、「エネルギー基本計画は、わが国のエネルギー政策の羅針盤となるものであり、国の経済と国民の暮らしを支える政策として、責任ある議論を丁寧に進めていく必要がある」との基本認識を示した上で、「重要な論点と期待事項」として、将来の不確実性を見据えたシナリオ設定安定供給とエネルギー安全保障の重要性の明確化再生可能エネルギーの推進原子力発電の活用の明確化火力発電の維持・確保、脱炭素化の推進電化の推進GX実現に向けた環境整備――を掲げた。27日に発表された解説資料は、その各項目に係る「背景と課題」、「今後求められる事項」を整理したもので、「将来の不確実性を見据えたシナリオ設定」に関しては、各電源の開発において各種調査・環境アセス、建設工事のリードタイムを考慮した上で、現実的な設備形成・電源構成につながるよう、将来の不確実性に備えた柔軟なシナリオ設定を求めている。原子力に関しては、「国民理解が途上にあり、エネルギー政策における位置づけが不十分」、「再稼働が十分に進んでいない」、「投資・コスト回収の予見性が不十分」との課題を指摘。「今後求められる事項」として、エネルギー安全保障に寄与する脱炭素電源として「最大限の活用」(再稼働や新増設・リプレース)の明確化投資・コスト回収促進につながる事業環境の整備やファイナンス支援等の制度措置の構築原子燃料サイクルを始めとするバックエンド事業における一定の国の関与適切な賠償を前提とした原子力損害賠償制度の見直し――をあげている。

- 27 May 2024

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 エネ基見直しに向け提言

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月24日、記者会見を行い、「第7次エネルギー基本計画の策定に向けて」と題した理事長メッセージを発表した。エネルギー基本計画の見直しに向けては、5月15日に総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で検討が始まった。現行の同計画は、2021年に策定され、法令に定める3年後の見直し時期を間もなく迎える。関係筋によると、次期計画は年内にも原案がまとまり、年明け2月頃に閣議決定となる見通しだ。新井理事長はまず、「エネルギー政策は、わが国の経済と国民の暮らしの根幹であり、政府には丁寧な検討を期待する」との基本姿勢を強調。現行のエネルギー基本計画が策定された2021年以降を振り返り、「世界の地政学的情勢は大きく変化し、エネルギーの脱炭素化はもとより、エネルギー安全保障における原子力発電への期待は高まった」との認識を示した。また、海外に目を向け、英国での2050年までに最大2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させる計画や、昨年末のCOP28(UAE・ドバイ)での日本を含む25か国による「世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させる」宣言文への支持にも言及。国内においては、「GX実現に向けた基本方針」(2023年2月閣議決定)による原子力を最大限活用する方針の一方で、電力自由化の進展に伴う様々な課題が指摘されていることをあげた。原子力については、現行計画に記載の「依存度を可能な限り低減する」との表現を見直し、新増設・リプレースの必要性を明記するなど、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略、2023年7月閣議決定)を踏まえ、「原子力の最大限活用の方針」が反映されるよう求めた上で、既設炉の最大限活用原子力サプライチェーンの維持・強化適切な時期に投資判断を可能とするための事業環境整備国民理解(原子力の価値の共有)――について、前向きに検討されることを要望した。その中で、国内でデータセンターや半導体工場の新増設により、増加が見込まれる電力需要を考慮するとともに、安定的に発電できる動力源、つまりベースロード電源としての原子力への期待を踏まえ、原子力の必要容量と時間軸を明記するよう要請。経済成長や産業競争力強化にも貢献する「原子力の価値」を広く国民と共有することについても、丁寧な議論がなされるよう期待した。今後、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会などを通じて、意見を表明していく考えだ。

- 24 May 2024

- NEWS

-

総合エネ調分科会 エネルギー基本計画の見直しに向け検討開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動保険相談役)が5月15日、新たな委員構成のもと、5か月ぶりに開かれ、エネルギー基本計画の見直しに向け議論を開始した。2021年10月に閣議決定された現行の「第6次エネルギー基本計画」は、今秋にも法令に定める再検討の時期を迎える。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った齋藤健経済産業相は、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化など、地政学リスクの高まりから、「世界はエネルギーの量・価格の両面でリスクに直面している」と、エネルギー安全保障に係る危機感をあらためて指摘。さらに、国内のエネルギー事情に関して、「化石燃料の輸入金額は2022年に34兆円にまで上昇しており、輸出で稼いだ国富をすべて失っている」と危惧。また、昨今、AIの社会実装やデータセンターが拡大する中、それに応じた電力の安定した供給が欠かせないとした上で、「脱炭素エネルギーへの転換は極めて困難な課題」、「今、日本はエネルギーにおける戦後最大の難局にある」と、強調した。先立つ13日には政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、2040年頃の日本の産業構造も含めた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示され、今後、有識者によるパネル討論など、集中的な議論が見込まれている。齋藤経産相は、GX実行推進担当相の立場からも、同ビジョンの検討に資するべく、「将来のエネルギー政策のあるべき姿を議論して欲しい」と、活発な議論を期待。エネルギー基本計画は、地球温暖化対策計画など、関連する政策と合わせて年度内にも改定され、「GX2040ビジョン」に盛り込まれる見通しだ。同分科会の議論再開に際しては、資源エネルギー庁が、昨今のエネルギー安全保障を巡る内外の環境変化、脱炭素に向けた世界の動向、日本の現状と課題についてあらためて整理。委員からの意見を求めた。その中で、山口彰氏(原子力安全研究協会理事)を引き継ぎ、同調査会の原子力小委員会委員長を務めることとなった黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、大量で良質な脱炭素電源を提供できる特性、世界の趨勢などから「原子力を使わない手はない」と、原子力の価値を強調。国内においては、再稼働の速やかな推進、設備利用率の向上とともに、2050年以降に向け新増設の必要性を示唆した上で、今後の課題として、長期にわたる事業環境の整備、国民の信頼醸成、技術基盤・人材確保を図っていくことを指摘した。産業界からは、澤田純委員(NTT会長)、橋本英二委員(日本製鉄会長兼CEO)が、それぞれ核融合研究、電力多消費型産業に係る立場から「原子力開発の方向性を明確に」、「脱炭素は地球規模のニーズで、日本経済復活の大きなチャンスだ」として、多様な技術開発や電力の総合的機能発揮の重要性を強調。今回から新たに参加する小堀秀毅委員(旭化成会長)は、現行のエネルギー基本計画の進捗状況を問うた上で、地方創生や災害対策の観点から「エネルギーの多様性・分散化」を主張。いずれも政策立案における予見可能性を重視すべきことが示唆された。この他、消費者団体からは、生活への影響や原子力のバックエンド対策に対する不安、若者からの声を求める必要性などに鑑み、かつて東日本大震災後のエネルギー政策見直し時に実施された「討論型世論調査」の再度実施を求める意見も出された。資源エネルギー庁では、今後の検討に資するべく「エネルギー政策に関する意見箱」を設置し、一般からの意見公募を開始している。

- 16 May 2024

- NEWS

-

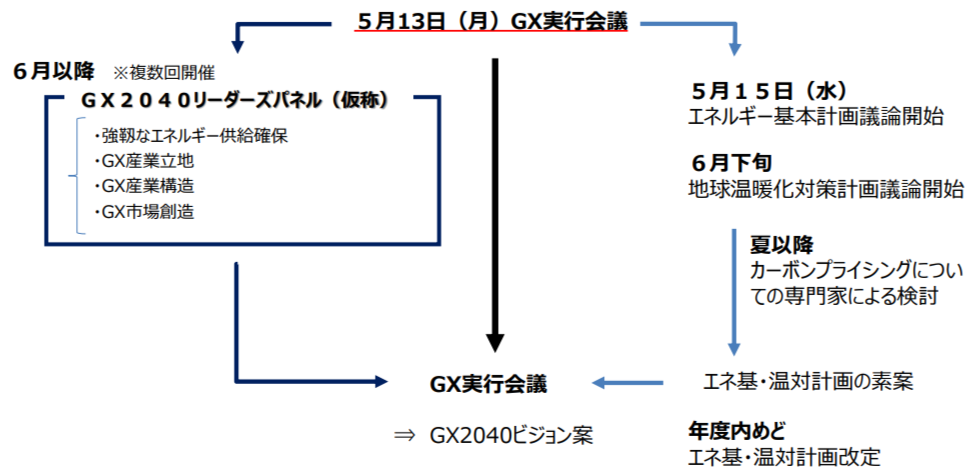

政府「GX2040ビジョン」策定へ エネルギー基本計画見直しも明日始動

政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が5月13日、5か月ぶりに開かれ、今後、経済社会の大変革と脱炭素の取組を一体的に検討し、2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示された。同会議の議長を務める岸田文雄首相は、議論の再開を「GX2.0の検討を始める」ものと位置付けた上、「2050年カーボンニュートラルに至る最大の難所を、一歩一歩登っていく。そのために、官民で共有する脱炭素への現実的なルートを示す」と強調。その根幹となるエネルギー基本計画と地球温暖化対策計画を、年度内にも改定する考えをあらためて示した。〈配布資料は こちら〉「GX実行会議」は、「2050年カーボンニュートラル」の目標達成、エネルギー、全産業、経済社会の大変革を実行していくことを標榜し、2022年7月に始動。同年8月には、ウクライナ情勢に起因する石油・ガス市場のかく乱、福島第一原子力発電所事故後のエネルギー政策の遅滞など、エネルギーを巡る内外事情に鑑み「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を掲げており、その中で、原子力発電所の再稼働加速も緊急対策として盛り込んでいる。5月13日の会合で、齋藤健経済産業相(GX実行推進担当)は、エネルギーの安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指し取り組んできたこれまでのGXに係る議論を整理。10年間で150兆円規模の官民GX投資、昨夏には、原子力発電所の運転期間延長を盛り込んだGX脱炭素電源法が成立するなど、所要の予算措置や法整備も進んだ。これを踏まえ、齋藤経産相は、「産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討し、より長期的視点に立った『GX2040ビジョン』を示す」とした。具体的には、6月以降、「GX2040リーダーズパネル」(仮称)を始動し、有識者からの見解を聴取する。また、これと並行して行うエネルギー基本計画の見直しに向けては、14日の閣議後記者会見で、15日より総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で議論を開始することを表明。「『S+3E』のバランスを取りながら、わが国の目指す将来のエネルギーの方向性について、重厚な議論をしていきたい」と、強調した。

- 14 May 2024

- NEWS

-

経団連 産業基盤強化に向け原子力の最大限活用を強調

日本経済団体連合会は4月16日、「日本産業の再飛躍へ ~長期戦略にもとづく産業基盤強化を求める~」とする提言を発表した。提言は冒頭、日本のGDP世界比率に占めるシェア低下、少子高齢化・人口減少などの社会的課題が山積みしていることや、エネルギー資源や食料の海外依存度が高まり対外収支を圧迫している現状を懸念し、「人手不足やエネルギー問題など、先送りできない課題の解決によって、足元の基盤固めを行い、未来志向の挑戦によって積極的な投資を促すことが必要」と強調。今後、産業基盤の強化に向けて、取り組むべき課題と施策を整理した。現在、政府では「新しい資本主義実現会議」などの会議体を通じ、日本産業の目指すべき方向性が議論されているところだが、今回の提言では、エネルギー基本計画も含め、「各分野の短中期的な戦略や計画は策定されているものの、わが国産業全体を見据えた長期的かつ統合的な産業戦略が確立されていない」と指摘。次世代を担う若い人材も含めた産学官による集中的議論を通じ、2040年頃をターゲットとした「産業戦略2040」の策定を求めている。産業基盤強化に向けて、具体的施策を、国内投資促進/法制度・規制デジタルエネルギー国土・地域自由で開かれた国際経済秩序スタートアップ新興/産業の新陳代謝サプライチェーン知的資本人的資本金融資本――の各項目に整理した上で、「世界市場を牽引しているのはデジタル技術」、「デジタル化は電力を消費する」との現状を踏まえ、「S+3Eを満たすエネルギーの供給体制、特に原子力の最大限の活用が不可欠」と強調。国際エネルギー機関(IEA)が1月に公表したレポートから「データセンターの消費電力が2026年までに倍増」との推計値を示し、カーボンニュートラルの観点にも留意し、安価で安定的な電力供給の重要性をあらためて述べている。その上で、民間企業が国内投資を行う際の予見性・限界を懸念し、政府に対して「2030年・40年・50年といった長期的スパンでの見通しを具体的に示すべき」と要望。間もなく検討が本格化する次期エネルギー基本計画については、「半導体・デジタルを始め、各種産業政策との整合性をとった形で策定すべき」としている。原子力発電に関しては、国民・地域による理解醸成、早期再稼働、核燃料サイクルの確立を始め、リプレース・新増設を推進することを強く求めたほか、高速炉・高温ガス炉・核融合など、次世代革新炉の開発・実装についても「官民で大胆に開発資金を投入し、スケジュールを前倒しするなど、抜本的な支援強化が重要」と指摘している。

- 17 Apr 2024

- NEWS

-

新年度内にエネ基改定へ 首相表明

岸田文雄首相は3月28日、「2024年度中を目途とするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う」ことを表明した。現行の第6次エネルギー基本計画は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法に基づく3年ごとの見直し時期を間もなく迎え、今後、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会を中心に議論が本格化しそうだ。岸田首相は同日、2024年度予算の国会成立を受け、記者会見を行い、まず、震災対応の取組を被災地のニーズに沿いながら進めていくことを述べた上で、デフレ経済からの脱却に向けた「最大のカギ」として、賃上げ、人手不足対策など、中小企業の支援方針を示した。それに伴い、「中小企業を含め、日本の稼ぐ力を復活させる上で今後重要なのは、低廉で強靭なエネルギー」との認識を示すとともに、「エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければならない」と、経済安全保障の観点からもエネルギー政策の重要性をあらためて強調。「脱炭素につながり、国内で稼ぐ力を強くするエネルギー構造に転換していくため、国家戦略の実行が不可避」として、エネルギー基本計画改定に着手する考えを述べた。第6次エネルギー基本計画は、2050年カーボンニュートラル、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」の実現に向け、エネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマとなった。2030年度のエネルギーミックスについては、総発電電力量に占める電源別シェアが、石油2%、石炭19%、LNG20%、原子力20~22%、再生可能エネルギー36~38%、水素・アンモニア1%となっている。同計画の策定以降、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、エネルギー供給保障が世界的に大きな課題となる中、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現すべく、2023年2月に「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」が閣議決定され、関連法が成立。7月には政策を具体化する「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)が閣議決定。岸田首相は、会見の中で、「GX推進戦略」をさらに発展させ、次期エネルギー基本計画の裏打ちとなる「GX国家戦略」を策定することも表明した。現在、電力政策関連では、総合資源エネルギー調査会において、電力システム改革の検証、元旦に発生した能登半島地震を踏まえた対応など、また、電力広域的運営推進機関(OCCTO)においては、将来の電力需給シナリオに関する検討が行われており、これらの検討結果が次期エネルギー基本計画の議論に資することとなりそうだ。

- 01 Apr 2024

- NEWS

-

エネ基改定に向け有識者らが「エネルギードミナンス」を発表

第6次エネルギー基本計画の策定(2021年10月閣議決定)から間もなく2年半となり、法令に定める見直しの時期を迎えつつある中、原子力委員会前委員長の岡芳明氏を含む9名の有識者らが「第7次エネルギー基本計画」の検討に向けて、2月24日に報告書「エネルギードミナンス」を発表した。これまでも政府審議会などで意見を述べてきたキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏が全体を取りまとめている。同報告書では、「強く豊かな日本を造るために、豊富、安価、安定なエネルギーを供給し、エネルギーに関する優勢(ドミナンス)を築く」という概念から、「電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする」など、計11項目の提言を発表。エネルギー需給に関しては、「原子力を最大限活用する(全電源に占める比率50%を長期的目標)」、「化石燃料の安定利用をCO2規制で阻害しない」こと、さらに、再生可能エネルギーの導入や省エネに係るコスト低減や規制制度とともに、EV推進に伴う日本の自動車産業振興への影響にも留意。国際公約の関連では、「パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する」ことにも言及している。現行のエネルギー政策については、「極端なCO2排出削減目標に束縛され、かつイデオロギー的に技術選択が太陽光・風力・電気自動車などに偏狭に縛られているがゆえに、コストが高く、持続不可能に陥っている」と指摘。その中で、太陽光発電に関しては、天候に左右されるデメリットを「間欠的」と懸念したほか、昨今の自然災害多発に鑑み「破損しても発電し続ける特徴から、感電による二次災害が発生する恐れがある」と危惧し、大量導入を停止する必要性を述べている。原子力については、「発電量当たりの人命リスクが最も低く安全な電源」と評価した上で、安価で安定な電力の安定供給に向けて、早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新増設が不可欠と強調。その一方で、安全規制と防災に関し「リスク・ベネフィット」の考え方がないバランス感の欠如から、「リスクゼロ」を追い求める姿勢を危惧。さらに、「原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスク、経済上の不利益も大きい」ことを指摘し、今後のエネルギー基本計画改定の中で、さらに議論を深めていく必要性を示唆している。福島第一原子力発電所事故から間もなく13年。報告書では、昨今の原子力発電を巡る状況に関して、BWRプラント停止の長期化、電気料金高騰による国民生活への悪影響などを踏まえ、「個別の審査だけではなく、中長期的な課題を含め検討すべき時期にある」とも述べている。

- 05 Mar 2024

- NEWS

-

COP28 復活する原子力

Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science.(正義、秩序、公平な方法でエネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を進め、科学に沿って2050年までにネットゼロを達成するために、この重要な10年間の行動を加速する。)第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)は、『最初の地球規模の見直しに関する成果』と題した合意文書を発表、予定より23時間遅れて13日に閉会した。産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催され、議長がスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相であったことから、当初、この会議に関してはかなり懐疑的な見方が強かったと言える。『不都合な真実』でノーベル平和賞を受賞した米国のアルバート・ゴア元副大統領は、UAEが議長国であることを「馬鹿げている」と批判していた。アル・ジャベール氏は形の上でUAEの大臣ではあるものの、本業は国営アブダビ石油会社のCEOであり、化石燃料を守る立場と見られても止むを得ないだろう。しかしながら、この合意文書が発表されると、13日付けフィナンシャルタイムズ(電子版)が“Countries reach ‘historic’ COP28 deal to transition from fossil fuels(参加国は化石燃料からの移行に関しCOP28で「歴史的な」合意を達成)”と評価を一変させている。当初、合意案には化石燃料からの“phaseout(脱却)”が盛り込まれていた。これにはサウジアラビアなど化石燃料の産出国が異議を唱えて“phaseout”の表現が消えた段階で、COP28の成果にはかなりの懸念が生じたことは間違いない。もっとも、最終合意案には“transition away(移行を進める)”との表現が盛り込まれ、COPの歴史で初めて化石燃料へ明確な言及がなされたのだった。12月14日付けの日本経済新聞が「化石燃料『廃止』消える 中東反対、妥協の色濃く COP28成果文書 実効性は見通せず」と批判していた通り、今回のCOPの結果が全面的に支持されているわけではないだろう。しかしながら、脱化石燃料へ向けた方向性を示したことで、「歴史的」との表現は間違っていないのではないか。会議をまとめたアル・ジャベール産業・先端技術相への評価も一変した。COP29はアゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まっている。同国は旧ソ連を構成するが、ナゴルノ・カラバフの領有を巡りアルメニアを支援するロシアとは一線を画してきた。実はカスピ海沿岸の油田による石油収入で経済を支えて来た産油国でもある。第2のスルタン・アル・ジャベールが登場するか、注目されるところだろう。 対立が解けない先進国 vs 新興国・途上国2015年にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の後継として『パリ協定』が採択された。気候変動枠組条約に加盟した196か国全てが参加したこの条約は、産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26において、パリ協定から一歩踏み込んで「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決まった。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロ、即ちカーボンニュートラルの達成が必要とされている。世界の先陣を切った英国の産業革命の時期は、一般に1760年代から1830年代と定義されているだろう。英国のハドレー気候予測研究センターによれば、1961~1990年までの30年間を基準とした場合、信頼できるデータのある1850~99年までの平均はそれを0.36℃下回っていた(図表1)。一方、2004~2023年までの30年間だと、基準値を0.71℃上回っている。 つまり、既に産業革命期から1.07℃の上昇となったわけだ。世界的に高温となった今年の場合、現時点での推計値で19世紀後半の平均を1.36℃上回っており、1.5℃は目前に迫っている。世界的に大規模な天災が頻発し、かなり危機感の強い状況でCOP28が開催されたことは間違いない。ちなみに、COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年に、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。昨年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)では、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」とした上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」と結論している。少なくとも1850年以降の170年間、急速に増加した温室効果ガス排出量に連動して、世界の気温は上昇した(図表2)。温室効果ガス排出量の削減に関しては、米国のドナルド・トランプ前大統領やブラジルのジャイール・ボルソナロ前大統領など例外的な政治家を除けば、既に世界のコンセンサスと言えるだろう。問題は誰が温室効果ガスを削減し、誰がそのコストを負担するかである。直近20年間を見ると、世界の温室効果ガスの排出量の増加率は年1.4%であり、なかでも中国は同4.8%、インドも同3.3%に達した(図表3)。一方、日本は▲0.8%、米国▲0.7%、ドイツ▲1.5%、ドイツを除くEUは▲1.2%だ。新興国の排出量が急速に伸びているのに対し、先進国は軒並み抑制を実現してきた。結果として、2021年における世界の排出量では、中国が28.0%を占め、新興国・途上国全体で68.5%と3分の2を超えている(図表4)。2001年3月28日、米国のジョージ・ブッシュ大統領(当時)は、京都議定書から離脱する意向を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長力を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと──の2点が理由だ。また、パリ協定についても、2017年6月1日、米国のドナルド・トランプ大統領(当時)が離脱を表明した。同前大統領は地球温暖化そのものに懐疑的だったが、やはり中国が排出量を急速に増加させるなかで、米国の産業が不利益を被りかねない状況を指摘したのである。もっとも、米国はジョー・バイデン大統領が就任して直後の2021年2月19日、正式にパリ協定へ復帰した。一方、1970年時点での排出量のシェアを振り返ると、中国6.5%、インド3.4%に対し、米国19.7%、ドイツ4.4%、日本3.2%とかなり足下とは異なる。従って、産業革命以降、温室効果ガスを大量に排出して豊かになった先進国が、資金と技術を供与すべきと新興国・途上国は主張している。この点が、先進国と新興国・途上国の大きな対立点となり、COPの議論は集約が難しくなった。昨年のCOP27でもこの対立が最大の論点であり、干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」に対し、最終段階で辛うじて合意が成立、新興国・途上国が求めていた基金の創設が決まった。新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれている。議論が集約したとは言えないものの、12月1、2日のCOP28首脳級会合では、加盟国から総額約4億ドルの資金拠出の申し出があった。もっとも、それは途上国を納得させ、温室効果ガスの排出抑制を達成するのに十分な規模とは到底言えないだろう。また、今回の首脳級会合には、世界最大の排出国である中国の習近平国家主席は姿を見せず、パレスチナ問題を理由に米国のバイデン大統領も出席していない。そうしたなか、岸田文雄首相は、1日、首脳級会合で短い演説を行い、「排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」と明言した。それでも、脱石炭の年限を明らかにしなかったことに加え、「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組みの下で各国との協働を進め」、石炭火力発電所について「各国の事情に応じたそれぞれのネットゼロへの道筋の中で取り組まれるべき」と述べたことで、世界のNGOが参加する『気候行動ネットワーク』より恒例の「化石賞」を受賞している。同じく石炭・褐炭を依然として活用しているドイツが高く評価されているのに対し、日本への酷評が続くのは、情報発信力の問題が大きいだろう。 再確認された原子力の役割今回のCOP28において、温暖化対策の主役の1つとして改めて脚光を浴びつつあるのは原子力ではないか。12月2日、ドバイにおいて、“Declaration Recognizes the Key Role of Nuclear Energy in Keeping Within Reach the Goal of Limiting Temperature Rise to 1.5 Degrees Celsius(気温を1.5度上昇に止める目標へ到達するための原子力の重要な役割を認識する宣言)”が22の有志国により採択された。米国が発案したこの宣言に参加したのは、日本、フランス、韓国、オランダ、英国などだ。2050年までに原子力発電の設備容量を2020年比で3倍とすることに加え、小型モジュール炉(SMR)の開発加速や原子力を活用した水素の製造などが盛り込まれた。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、国際的に厳しい見方が拡大していたが、温室効果ガス排出抑止と経済成長の両立に向けた現実的な解決策として、原子力が見直されつつあると言えるだろう。日本を含む多くの国が2021年秋に英国のグラスゴーで開催されたCOP26において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言した。世界な異常気象により大規模災害が頻発したことに加え、この年の1月20日、米国で温暖化問題を重視するジョー・バイデン大統領が就任したことも大きかったと言える。カーボンニュートラルを実現する現実的な方法としては、EVに象徴されるように末端のエネルギー供給を電力とした上で、発電時に化石燃料を使わず、化石燃料の利用が止むを得ない場合は森林(植林)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・地中貯留)により吸収することが主流になると見られる。また、水素の活用、即ち燃料電池として発電するか、直接、もしくはアンモニアを生成して燃やして発電するか、これも中長期的な課題に他ならない。カーボンフリーの発電方法として、再生可能エネルギーが主役であることは万人の認めるところだろう。2022年までの20年間で見ると、世界の総発電量は年率3.0%のペースで増加した(図表5)。太陽光、風力、バイオマス、その他の再生可能エネルギーは年率14.8%で伸びており、総発電量に占めるシェアは2002年の1.7%が2022年には14.7%になっている。この間、太陽光は年率39.4%、風量も同20.4%の高い成長率を記録した(図表6)。一方、当該20年間では、原子力による発電量は横ばいになっている。2011年3月の東日本大震災を原因とする福島第一原子力発電所の事故は、日本国内だけでなく、世界の原子力に大きな影響を与えてしまった。安全性を向上させるためのコストが急増、米国では原子炉の建設計画が相次いで白紙になった。今年4月にはドイツが原子力発電から脱却したが、これは福島第一の事故直後の2011年6月8日、アンゲラ・メルケル首相(当時)が稼働していた原子炉17基の段階的廃炉を決めたことが背景だ。結果として、脱化石燃料を実現する上で原子力は主役の座を降り、再エネの拡大が国際社会の大きな課題とされた。もっとも、2022年の段階で、世界の総発電量の35.7%を石炭火力、22.1%をガス火力が担っている(図表7)。そうしたなか、EVの普及、そしてIT化を強化する上でのデータセンターなどへのニーズを考えれば、省エネ化が進むとしても、世界の電力需要は趨勢的に伸びる可能性が強まった。一方で脱化石燃料化を進め、同時に電力需要の拡大への対応を迫られるなか、再生可能エネルギーだけでは限界があることは明らかだろう。また、化石燃料のなかでは最も温室効果ガス排出量が少ない天然ガスは、カーボンニュートラルへ向けた重要なカードの1枚だったと言える。しかしながら、最大の供給国であるロシアが2022年2月にウクライナへ侵攻、西側諸国にとり調達のハードルは確実に上がった。バルト海の海底に敷設したパイプライン、『ノルドストリーム』、『ノルドストリーム2』を活用したロシア産天然ガスの調達を脱原子力、脱石炭の代替と想定してきたドイツにとり、ウクライナ戦争は極めて大きな誤算ではないか。ドイツの電気料金は高騰し、家計、企業の重い負担となっている。COP28が開催されているドバイにおいて、2日、22か国が原子力の役割を再認識する宣言を採択したのは、再エネと共に原子力の活用を拡大しない限り、カーボンニュートラルと電力供給の拡大の両方のニーズを満たすことが困難との現実的な認識があるだろう。 背景にある先行する中国への危機感世界最初の発電用原子炉が稼働したのは、1954年6月27日、旧ソ連のオブニンスク発電所だった。国際原子力機関(IAEA)によれば、それ以降、632基が運転を開始し、現在は412基が稼働している(図表8)。稼働時期別に見ると、1984、85年の33基がこれまでのピークだった。1960年代に先進国が高度経済成長期を迎えてエネルギー消費量が急拡大したことに加え、1973~75年の第1次石油危機が各国に原子力の平和利用を迫ったのだ。しかしながら、1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ(チョルノービリ)原子力発電所の事故が起こり、1990年代に入って原油、天然ガスなど化石燃料価格が低位安定化したことから、発電用原子炉の建設ラッシュも一段落した。このところ、原子炉の稼働がやや増える傾向にあるのは、中国が牽引しているからだ。同国では、2015年以降に商業運転を開始した炉が33基に達した。この間、世界で稼働した発電用原子炉は56基なので、その58.9%を中国が占めていることになる。人口が14億人を超える中国では、経済成長に伴い電力需要が急増している上、温室効果ガスの排出量削減が喫緊の課題として浮上した。中国広核集団(CGN)と中国核工業集団(CNNC)が共同で第3世代の加圧水型原子炉(PWR)『華龍一号』を開発、これまで3基が商業運転を開始している。国家的な原子力シフトへの努力により、2022年の原子力による発電量は3,954億kWhに達し、発電量ベースではフランスを追い越し、米国に次ぐ世界第2位の原子力大国となった。もっとも、総発電量に占める原子力の比率はまだ5.0%に過ぎない(図表9)。習近平政権は、さらに原子力に注力し、これまでの発電の主流であった石炭火力のウェートを低下させる方針を示している。現在、世界で建設中の発電用原子炉は58基だが、うち20基が中国だ(図表10)。中国は国内での実績をテコに外国への売り込みも強化、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2基が運転している他、アルゼンチンでも受注契約に至った。22か国による原子力強化の宣言は、米国、日本、フランス、英国、韓国などが牽引しており、中国は加わっていない。2050年までに原子力発電の設備容量を3倍に引き上げる野心的な目標は、電力需要拡大下でカーボンニュートラルを達成することに加え、国際的な原子力商戦における中国との競争を意識していると言えるだろう。いずれにしても、カーボンニュートラルを達成する上での主役は、再エネと原子力、それに水素(アンモニア)となることが確実な情勢だ。 第7次エネ基へ向けて福島第一原子力発電所の事故は、原子力に大きな教訓を残した。この事故で人生が変わってしまった方、未だに故郷へ帰還できない方も少なくない。その事実を忘れてはならないだろう。その上で、国際社会は、現実的な選択肢として再び原子力をカーボンニュートラルの中核に据えようとしている。日本国内においても、福島第一からの処理水の海洋放出が始まり、長期に亘る廃炉計画は1つの節目を迎えた。また、原子力規制委員会は、福島第一の事故の当事者である東京電力が保有、運営する柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関し、規制基準に則って運転禁止命令の解除へ向けたプロセスを進めている模様だ。規制委員会が正式に運転禁止命令を解除した場合、そこから先は政治の分野となるだろう。柏崎刈羽6、7号機の再稼働は、日本の原子力発電にとって大きな転機となり得る。次のステップは、廃炉が決まった原子炉のリプレースに他ならない。多様な目標を打ち上げるものの、具体策の決定が遅いと批判される岸田政権だが、原子力関係に関しては、思い切った判断を下してきた。COP28は、岸田政権のエネルギー政策が国際社会の潮流に沿ったものであることを示したと言える。2024年は『第7次エネルギー基本計画』策定の年だ。地球温暖化抑止へ向け、政治がさらに一歩、二歩、前に踏み込むことに期待したい。

- 22 Dec 2023

- STUDY

-

エネ庁長官「再び大きな危機・転換点」

資源エネルギー庁の村瀬佳史長官がこのほど、記者団のインタビューに応じ、今後の資源・エネルギー行政の推進に向け抱負を語った。この7月、折しもエネ庁設立から半世紀となる節目の年に就任した村瀬長官は、1973年の第一次石油危機を振り返りながら、「同じように、エネルギー安全保障という意味で、大きな危機・転換点を迎えている時期に着任した。正に歴史を感じており、非常に重いミッションを負っている」と強調。その上で、エネルギー政策における最大の課題として、「日本が再び50年来の大きな危機に瀕している中で、エネルギーの安定供給をいかに確保していくのか」と指摘。加えて、ロシアによるウクライナ侵攻に関連し、「従来の常識では考えられないような国際経済上のリスクが明らかとなっており、エネルギーを巡る国際的な構造は大転換を迎えている」と、あらためて危機感をあらわにした。さらに、同氏は、「カーボンニュートラルへの挑戦」を標榜。「各省庁が推進する取組を総動員し、産業・国民生活のあり方自体を変革しなければならない」とした上で、第一次石油危機時の省エネ対策を例に、「まったく新しい大きな挑戦を求められている。今後、大胆な政策を進めていく」と、意気込みを示した。丁度50年前、1973年秋に公表されたエネルギー白書では、石油の量的確保の不安定性と環境面の制約から、省エネ対策について述べており、「入手ないし使用可能なエネルギーをできる限り有効活用することによって、国民経済活動におけるエネルギー消費量の相対的引き下げを図ること」と、位置付けている。また、村瀬長官は、電力システム改革に関し、「競争するというのは事業者の体力を奪うことではなく、競争を通じて切磋琢磨されていく中で、世界と戦えるエネルギー産業が生まれるようにすること」と強調。官民連携による取組を通じ、「日本発の技術、強い企業」が台頭することに期待を寄せた。原子力政策に関しては、「安全確保を大前提とした原子力の活用」の必要性をあらためて強調。既設炉の最大限活用を始め、核燃料サイクルの推進、放射性廃棄物対策など、原子力特有の問題にも取り組むとともに、小型モジュール炉(SMR)の開発など、革新技術にもチャレンジしていくとした。次年度にも本格化する次期エネルギー基本計画の検討に際しては、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「あらゆる手段・可能性を追求することは必須」などと、資源小国である日本におけるエネルギー需給の厳しさを再認識。水素・アンモニア、CCUS(CO2の回収・有効活用・貯留)の導入促進など、あらゆる新技術を手掛け、「柔軟性をもった検討をしていきたい」と述べた。内閣府政策統括官(経済財政運営)から資源・エネルギー行政を担う要職に移り、今後、多くの政策課題をリードする村瀬長官。座右の銘としては、夏目漱石の文学観とされる「則天去私」をあげ、「正しいことをしっかり行う」と、行政マンとして使命を果たす姿勢を強調。最近はテニスに興じ、「『国難を乗り切る』体力を養っている」と、顔をほころばせた。現在56歳。

- 20 Sep 2023

- NEWS

-

基本政策分科会 半年ぶりに

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が6月28日に開かれ、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」と関連法成立を受けた今後のエネルギー政策のあり方について意見交換を行った。同分科会の開催は半年ぶり。〈配布資料は こちら〉その中で、杉本達治委員(福井県知事)は、GX脱炭素電源法(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律)の成立に関し「国の責務や基本的施策が示され、原子力政策の明確化に向けた大きな一歩となった」と評価。一方で、「将来の原子力の必要な規模とその確保に向けた道筋についてはまだ明らかになっていない」と述べ、エネルギー基本計画の見直しをできるだけ早期に検討するよう求めた。現行のエネルギー基本計画(第6次)は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法で少なくとも3年ごとの見直しが求められている。この他、原子力技術の重要性を訴え続けてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、「地域間の電力価格格差の最大要因は原子力が稼働しているかだ」と指摘し、再稼働の促進に向け国が前面に立った取組を切望。遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、原子力発電所部材製造現場の内外視察経験にも言及し、日本の国際競争力停滞やサプライチェーン消滅の危惧から「新増設に向けた具体的制度設計が急務」と強調した。また、最近のエネルギー戦略の動きから、水素・アンモニアの導入促進、浮体式洋上風力発電による産業競争力強化への期待や、エネルギー政策と雇用対策・産業政策・資源循環政策との連携、脱炭素化における企業評価に関する意見、今後のエネルギー基本計画見直しに向けては、科学的レビューや国民対話を求める意見も出された。

- 30 Jun 2023

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会、エネ供給の再構築に向け議論開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が9月28日に開かれ、エネルギー供給体制の見直しに向け、議論を開始した。これは、岸田文雄首相の指示を受け8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受けたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村経産相はまず、「世界のエネルギー情勢はロシアのウクライナ侵略によって一変した」などと、昨今のエネルギーを取り巻く地政学的状況の変化を強調。さらに、「今後、エネルギーの争奪戦が激化する」との危機感に立ち、「エネルギーの安定供給の再構築を行うことが経産省の最重要ミッション」との強い使命感を認識した。その上で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」で示した今冬の厳しい電力需給見通しを見据えた「足元の対応」や、原子力の安全第一での運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設などを課題としてあげた「中長期の対応」について、年末までの具体的結論に向け検討を加速化していくことを改めて明言。委員らに対し忌憚のない意見を求めた。2030年度エネルギーミックスの進捗状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)基本政策分科会では、昨夏にかけて「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月閣議決定)の原案取りまとめに向けて議論。今般、資源エネルギー庁は、新たな議論の皮切りに際し、昨今のエネルギーを巡る状況を説明。その中で、立地地域のステークホルダーなどから現行のエネルギー基本計画の早期見直しを求める意見も出ていることを述べた上で、エネルギー政策の基本的視点となる「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)を踏まえた「2030年度エネルギーミックス」の進捗状況を図示した。また、日本エネルギー経済研究所とデロイトトーマツコンサルティングがそれぞれ、2050年までの脱炭素化に向けたモデル試算、電力コストの変化がもたらす経済的影響について発表。エネ研は、将来の原子力発電設備容量として、現状の10基に留まるケース、2030年までに現時点で新規制基準をクリアした全17基が運転するケース、建設中のプラントも含めた全36基が運転するケースの他、2050年に向けては全36基が80年まで運転期間を延長するケースも想定し試算。その上で、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、「原子力発電所の運転期間延長の他、変動性再生可能エネルギー(太陽光、陸上・洋上風力)の発電単価をいかに低減させ得るかがエネルギーシステム全体の経済性に大きく影響する」と指摘した。デロイトトーマツは、長期エネルギー分析プログラム「D-TIMES」により2030年までの発電コストへの影響度を化石燃料、原子力、太陽光について感度分析するエネルギーシミュレーションを紹介。脱炭素化の実現と経済活性化の両立に向けて「電力価格の低減のためには電源の多様化を図ることが必要」などと提言した。これを受けて、原子力技術開発の必要性を度々訴えてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、先般の六ヶ所再処理工場のしゅん工延期を、核燃料サイクル事業の早期確立の観点から厳しく非難。また、「電力需給がひっ迫したらGXどころではない。大型電源の新設こそが電力の安定供給に不可欠」と、エネルギーインフラに係るスケールメリットの重要性を主張した。総合資源エネ調査会の原子力小委員会では、9月22日の会合で、先の「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に関し、原子力政策に係る今後の検討事項として、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――をあげ議論を開始している〈既報〉。今後、基本政策分科会では、同調査会下の各小委員会における議論も吸い上げながら、年末の「GX実行会議」への報告に向け検討を進める方針だ。

- 30 Sep 2022

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会が10か月ぶりに開かれる

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が6月14日、約10か月ぶりに開かれた。分科会では、同調査会と産業構造審議会の合同会合による「クリーンエネルギー戦略」策定に向けた中間報告を受け、昨秋策定されたエネルギー基本計画も踏まえ意見交換。委員からは原子力政策に関する意見も多くあがった。〈配布資料は こちら〉「クリーンエネルギー戦略」は岸田内閣が掲げる重点政策の一つで、気候変動問題を、新たな市場を生む成長分野へと転換していく具体的道筋とするもの。合同会合では、2021年12月より検討を開始。5月13日には、昨今のウクライナ情勢や電力需給ひっ迫も踏まえたエネルギー安全保障の確保を始め、成長が期待される産業(水素・アンモニア他)ごとの具体的道筋、需要サイドのエネルギー転換などに係る政策対応を中間整理としてまとめた。中間整理では「再生可能エネルギー、原子力など、エネルギー安全保障および脱炭素効果の高い電源を最大限活用」と明記されたが、原子力政策に関し、福井県知事の杉本達治氏は、革新炉の研究開発投資見込みが他の脱炭素関連技術と比べ低いことをあげ、「どのように安全性を高めながら持続的に活用していくのか」などと懸念し、新増設・リプレースも含めた長期的展望が明確に示されるよう切望。また、エネルギー基本計画にも記載された高温ガス炉や高速炉の研究開発推進に関し、国際大学大学院国際経営学研究科教授の橘川武郎氏は、水素製造やバックエンド対策への有用性を述べた上で、「新しい技術との関連で原子力の意義を明確にすべき」と強調した。同調査会下、原子力小委員会の委員長を務める原子力安全研究協会理事の山口彰氏は、「日本がこれまで進めてきた核燃料サイクルのポテンシャルを明確に」としたほか、米国・英国の動向を踏まえサプライチェーン・技術力の維持・強化が図られるよう基本政策分科会での議論を求めた。プルサーマルにも関連し、MOX燃料のフル装荷を目指す電源開発大間原子力など、建設中の原子力発電所の早期運転開始に向け検討を急ぐべきとの意見もあった。

- 15 Jun 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委が約1年ぶりに開催、新エネ基を踏まえた議論開始

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が2月24日に開かれ、昨秋策定された第6次エネルギー基本計画を踏まえた今後の原子力政策推進に向け議論を開始した。〈配布資料は こちら〉議論に先立ち資源エネルギー庁が原子力を巡る国内外動向を整理。世界の原子力市場について、米国原子力エネルギー協会(NEI)が分析した「2050年には最大で約40兆円まで拡大。革新炉のシェアは市場の4分の1規模を占める」とする右肩上がりの予測を示す一方、国内のエネルギー需給に関しては、昨今の気候変動対策の活発化やウクライナ情勢などを踏まえ、国際資源情勢の大きな変化を見据えたエネルギーセキュリティ戦略の強化を課題としてあげた。さらに、近年の電力需給ひっ迫の顕在化や電気料金の上昇傾向、再稼働の停滞と廃炉の進展、原子力産業サプライチェーンが直面する存続危機の現状など、今後の原子力エネルギーを考える視座を提示。2020年の電気料金(平均単価)は、震災前(2010年)と比べ、家庭向け、産業向けともに約28%上昇しているという。また、震災前に国内で進んでいた10基を超す原子力発電所建設計画が中断・撤回・未着工となっているほか、英国、トルコ、ベトナムに向け計画されていた輸出案件についても中止されるなど、技術基盤の維持も課題となっている。国内外における原子力発電開発プロジェクトの状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)こうした状況を踏まえ、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド問題への取組――を論点としてあげた。今回の小委員会は、およそ1年ぶりの開催となり、新たに山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)を委員長に迎えたほか、数名の委員が交替。朝野賢司氏(電力中央研究所社会経済研究所上席研究員)、岡田往子氏(東京都市大学原子力研究所客員准教授)、小林容子氏(Win-Japan理事)、佐藤丙午氏(拓殖大学国際学部教授)、竹下健二氏(東京工業大学科学技術創成研究院教授、委員長代理)、松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)の7名が初出席した。山下氏は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「ゼロエミッション電源である原子力の活用方針を国が前面に立ち明確にすべき」とした上で、現在、新規制基準適合性審査が途上または未申請のプラントも含めた全36基の再稼働、高い設備利用率の達成など、「原子力の最大限の活用」を主張。一方、原子力利用に慎重な姿勢をとる松久保氏は、国際機関による将来予測の信ぴょう性に疑問を呈したほか、高経年化に伴うトラブルや発電量の減少、エネルギー基本計画に記載された放射性廃棄物の輸出(国内で処理が困難な廃炉に伴い発生する大型機器類について例外的に輸出が可能となるよう規制を見直すもの)、核燃料サイクル政策の見直しに関し委員会での検討を求めた。新たに委員となった都市大・岡田氏(左)とWin-Japan・小林氏、人材確保について発言(インターネット中継)また、人材確保に関しては、岡田氏が行政主導の人材育成事業に関わった経験から「バランスのとれた技術者を育てるには分野融合の教育が必要」と、従来の縦割り的なシステムからの脱却を切望。小林氏は、英国ヒンクリーポイントC発電所のEPR新規建設において地元とともに取り組まれている体系的な教育プログラム「インスパイアエデュケーション」の良好事例を紹介した。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、(1)原子力を最大限活用するための実質的な方針、(2)早期の再稼働とともに将来に向けた新増設・リプレースに向けた明確な見通し、(3)経営の予見性を高めるような事業環境整備――が示されるよう求めた。

- 24 Feb 2022

- NEWS

-

何のための改訂なのか? 新エネルギー基本計画

岸田内閣は、10月22日、『第6次エネルギー基本計画(エネ基)』を閣議決定した。エネ基は、2002年に制定されたエネルギー政策基本法に基づき、「エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため」(第12条1項)、3年毎に作成される。所管は資源エネルギー庁を外局に持つ経産省だが、政府の重要な方針の1つとして閣議決定しなければならない。第5次は2018年7月3日に閣議決定された。今年はそれから3年目に当たるため、第6次が策定されたわけだ。特に今回は、昨年10月26日、臨時国会冒頭において就任後初の所信表明演説を行った菅義偉首相(当時)が、2050年までに実質ゼロエミッションを達成すると公約してから初の基本計画となる。従って、その内容は自ずと関係者の注目を集めたのではないか。ちなみに、9月29日に行われた自民党総裁選挙において、立候補した河野太郎内閣府特命担当相(当時)が、当面は原子力発電所の再稼働を容認、原子力発電を維持するものの、将来は必然的にゼロになると語っていた。自民党内にあるエネルギーの現実論と河野氏の持論である脱原子力を折衷させたものと言える。しかしながら、それは最も危険な発想だ。理由の1つは原子力技術者の確保である。文部科学省の『学校基本調査』によると、原子力工学を学ぶ大学生及び修士・博士課程の学生は1970年代後半から1990年代まで高水準だったものの、2000年代に入って急速に減少した(図表1)。1995年に原子力を専攻された多くの学生、院生の方は、現在、40代後半になっているはずだ。「当面は仕方なく続けるけれども、いずれはゼロになる」技術をこれからの学生が学ぶとは思えない。つまり、20年後の日本には原子力を専門に学んだ技術者が払底し、廃炉さえ自力ではできなくなる可能性がある。2011年6月6日、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は2022年までに同国内にある全ての原子力発電所の稼働を停止すると閣議決定した。11年間の猶予は再生可能エネルギーの利用拡大や天然ガスの調達路確保に必要な時間だったのだろう。同時に原子力技術者を確保し、自力で廃炉を進めることを考えた場合、それ以上の引き延ばしはできなかったと推測される。もちろん、原子力発電の継続には研究を含めて巨額の費用を要するため、発電事業者、関連メーカーにとっても政策が曖昧なままでは事業が成りたたない。今、ドイツは天然ガス価格の高騰に苦しんでおり、当時のメルケル首相の判断には賛否両論があるようだ。ただし、原子力には中途半端な結論は許されず、適切な期限を切って撤退するか、それとも規模を明確に設定して継続するか--そのどちらかしか選択肢はないだろう。メルケル首相がEU加盟国を代表するリーダーとして高く評価されてきたのは、決めるべき時には政治が責任を負って決める強い姿勢を維持してきたからと言えそうだ。日本の第6次エネ基だが、残念なことに官僚の文章そのもので明快さや具体性を欠くものとなった。自然環境、経済の成り立ち、外交関係、社会の在り方など、国家の置かれた状況をしっかりと分析した上で、具体的な戦略を示してきたドイツとはかなり異なるものなのではないか。 原子力を本当に「重要なベースロード電源」と位置付けているのか?東日本大震災後の2014年4月に閣議決定された第4次エネ基以降、原子力について政府は曖昧な姿勢を続けている。新エネ基は原子力に関し「長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」との位置付けを変えたわけではない。ただし、問題は政策を通じてその方針をどう具現化するかを明確にしていないことだ。第6次エネ基による2030年度時点での電源構成を見ると、原子力発電は20~22%のシェアを担うことになっていた(図表2)。総発電量が9,340億kWhと見込まれているため、量にして1,868~2,055億kWhの発電量を原子力により確保しなければならない。福島第一の事故以前、日本の原子力発電所は54基が稼働可能であり、工事進捗度は異なるものの、更に3基が建設中であった。これら計57基のうち、21基は既に保有/管理する電力会社により廃炉が決まっている。残りの36基に関しては、10基が震災後に設けられた新たな規制基準に適合して少なくとも1度は再稼働した。また、6基は原子力規制委員会より設置変更許可を得ており、うち3基は周辺地自治体が再稼働への理解を表明している。さらに、規制委員会は11基を審査中だ。一方、残りの9基に関しては、まだ電力会社による審査の申請が行われていない。新エネ基に関する大きな疑問は、各発電所の運転期間を特例で認められた60年、平均稼働率を70%として計算した場合、再稼働した10基、設置変更許可が下りた6基、そして審査中の11基が全て稼働しても、2030年度の年間発電量は1,634億kWh程度に止まることだ。これでは、第6次エネ基に書かれている電源構成比20%のラインには達しない(図表3)。つまり、未申請の全9基が規制基準をクリアし、周辺自治体の理解を得て再稼働することを前提にしない限り、第6次エネ基の電源に関する計画は達成が困難と言えるだろう。また、新エネ基は、原子力発電所のリプレース、新規建設への言及を見送った。そうした政策の下、電力会社、メーカーなど関連産業にとって、人材や研究開発への長期的な投資をすることは極めて難しく、原子力技術者を目指す学生が増えるとも思えない。結果として既に審査中の炉を再稼働させるまでが精一杯であり、未申請の炉がそのまま廃炉となる可能性は十分にあり得る。つまり、国が「重要なベースロード電源」と位置付けながら、結局、河野氏が自民党総裁選で指摘したようになし崩しの形で脱原子力が実現するシナリオはかならずしも非現実的ではないのだ。その場合は核燃料サイクルの計画も破綻するため、プルトニウムを含む使用済み燃料の存在は核不拡散の観点から国際問題化し、放射性廃棄物の処理、そして既存発電所の廃炉が人材の確保、コストの両面で重く圧し掛かるだろう。全体で128ページに及ぶ第6次エネ基を読んでみると、随所に当事者意識に欠けているのではないかと思われる部分が目立つ。例えば、『高レベル放射性廃棄物の最終処分へ向けた取組の抜本化』について書かれた部分には、「地域に根ざした理解活動を主体的かつ積極的に行うとともに、最終処分場の必要性について、広く国民に対して説明していくことが求められる」とあった。国は既に長期に亘って「地域に根ざした理解活動」を行い、「広く国民に対して説明」してきたはずだ。しかし、最終処分場の建設計画は進まなかった。これまでとは異なる具体策を示し、いつまでにこの問題を打開するのかを避けていることで、その場しのぎの印象を拭えない計画になっている。これでは、第5次エネ基と基本的に同じ内容で、時間を掛けて立派な計画を作り、閣議決定した意味がわからない。 欧州の苦境は対岸の火事ではない第6次エネ基では、2030年度の電源別発電コストに関して、原子力は政策経費を含めて最も安価なシナリオで11.7円/kWhとの試算を示した(図表4)。一方、再生可能エネルギーについては、太陽光が事業用で8.2~11.8円、家庭用で8.7~14.9円、陸上風力が9.8~17.2円、洋上風力が25.9円とされている。石炭は13.6円、LNG火力は10.7円なので、発電コストから単純に見れば、太陽光、陸上風力の普及は加速するだろう。もっとも、大きな課題は島国である日本には太陽光や風力の適地が少ないことだ。さらに、当該の試算には系統連系を確保するためのコストが含まれていない。新エネ基はこれを考慮したモデルも示しており、その結果を見ると、事業用太陽光は19.9円、陸上風力は18.9円との試算になっていた。このインフラを含めた総費用の概念だと、再エネのコストは一気に上昇する。また、現在、異常気象に見舞われている欧州では、スペインなどが電力不足に追い込まれた。昨年、同国の電源構成に占める風力の比率は21.9%に達し、22.2%の原子力と拮抗する重要な電源だ。しかし、今年は風不足により風力発電が十分に機能せず、天然ガスに依存せざるを得なくなった。新型コロナ禍からの経済活動再開で同じく電力不足に陥った中国が調達を強化している上、EU、英国などが温暖化対策として脱石炭化を進めており、国際市場における天然ガスの需給関係は急速にひっ迫している。さらに、価格支配力の強化を狙ってロシアが供給量を絞っているとの見方もあり、欧州では天然ガス価格が急騰した(図表5)。その結果、欧州各国は電力価格を引き上げざるを得ず、企業も家計もコスト上昇に苦しみつつある。第6次エネ基では、水力、バイオなどを含めた再エネの電源比率について、2019年度の18%から2030年度には36~38%へ引き上げるとした。これは、日本の自然環境や系統の配置から見て非常に高いハードルと考えなければならない。さらに、電力は備蓄に大きな課題がある。太陽光、風力の場合、大型バッテリーの技術が進んで大量の蓄電が技術的には可能になったとしても、それが発電コストに与える影響は小さくないだろう。そこで、政府は第6次エネ基において、2030年度の電源構成でも石炭火力を19%程度、LNG火力を20%程度とした。もっとも、LNG火力の場合、総発電コストに占める燃料費の比率が60%程度と非常に高い(図表6)。これまでは長期契約による調達でLNGの平均輸入単価をコントロールしてきたが、一定のタイムラグを経て国際市況の価格上昇は日本の調達コストにも影響を与えるはずだ。さらに、ここまでの議論はあくまで発電時の電源構成に止まる。第6次エネ基によるエネルギーの一次供給量の推計では、2030年度における石油、石炭、LNGの化石燃料比率は68%に達するとされた(図表7)。2019年度実績の85%と比べて17ポイント低いとは言え、化石燃料への依存度が劇的に低下するわけではない。日本は石油、石炭、LNGのほぼ全量を輸入に依存しているため、環境問題に加え、経済的側面、そして安全保障の観点からも、化石燃料の依存度を可能な限り低下させることが重要な課題だ。再エネは平常時にはそうした役割の一端を担うものの、人智の及ばない自然の動向次第で、今の欧州にようにむしろエネルギーの安定供給を阻害する要因となる可能性が否定できない。また、近年は中国が海軍力を強化、日本のシーレーンである南シナ海、東シナ海での軍事的プレゼンスを高めてきた。この状況はタンカーによる長距離輸送が必要な化石燃料の輸入にとっては大きなリスクであり、調達先の分散による輸送ルートの多様化に加え、化石燃料の消費量を減らすことが求められている。この問題を需要サイドから考えた場合、例えば石油の消費量を減らすには、自動車のEV化が最も近道だ。ただし、電源が化石燃料では温室効果ガスの削減量は非常に小さく、輸入依存の体質も変わらない。従って、EVの普及は非化石燃料による夜間のベースロード電源の確保が鍵を握る。これには夜間発電が難しい太陽光は使えない。また、AIの活用などITを積極活用して情報化社会の高度化を図るには、コンピューターによる大量の電力消費を前提とする必要がある。実際にビットコインなど暗号通貨を支えるブロックチェーン技術に関しては、安価な電力がマイニング拠点の重要な条件になった。経済合理性のある安定的なベースロード電源の確保は、この観点からも非常に重要だ。第6次エネ基は、地球温暖化や社会・経済の構造変化など、エネルギーに関わる問題提起の役割は果たしている。しかしながら、政府の基本方針を示した計画である以上、問題提起や観念論、努力目標の列記では不十分なのではないか。原子力を「重要なベースロード電源」とするのであれば、行間を曖昧に読ませるのではなく、リプレースや新設に関する具体的な施策が明示されるべきだろう。 岸田政権に求められる決断中国では、2010年からの10年間で37基の原子力発電所が運転を開始し、その総定格出力は4,357万kWに及ぶ(図表8)。また、2020、21年にもそれぞれ2基、合計451万kWが新規に稼働した。さらに、現在は14基、1,529万kW分の原子力発電所が建設中だ。国家主導の戦略の下、中国は電力需要の拡大を見込んで着実に原子力の活用を進めてきたと言えるだろう。それでも、2019年の電源構成における原子力の比率は2.7%に過ぎない。今後、さらに原子力発電所の建設を加速することが予想される。それ以外に旺盛なエネルギー需要を適切なコストで満たし、温室効果ガスを排出せず、かつ他国に資源を依存しない方法が見当たらないからだ。第6次エネ基は、社会・経済の変化の方向性を示したものの、『エネルギー基本計画』と呼ぶに相応しい具体的な政策には踏み込むことを避けた感が否めない。それは、民主主義の政治体制下において、社会的な軋轢が高まることを懸念した政治判断の結果と推測される。しかしながら、民間企業である電力会社、関連メーカーにとって、曖昧な国の政策の下、先行きが不透明な状態で人材を育成し、研究開発投資を継続するには限界が来つつあるのではないか。また、このままでは原子力を学ぶ学生も先細りとなることが確実だ。民間主導の半導体や自動車と異なり、社会インフラであるエネルギーは、自由主義経済の下でも基本的に国家管理が原則なのである。特に島国である日本の場合、電力は簡単に輸入することがでず、インフラ整備を計画的に進めなければ、結局は国民がそのツケを負うことになるだろう。原子力に関し、いつまでも国が中途半端な姿勢を続けることは許されない。具体的な戦略を明確にして継続するか、それとも期限を切って止め、代替電源確保へ向け邁進するか、政治がその決断をすることにより、ようやく日本のエネルギー政策は福島第一の事故を乗り越えることになる。残念ながら、新エネ基はそうした社会の要請に応えるものではない。自民党総裁選、総選挙を通じて、岸田文雄首相は原子力の平和利用に関し前向きな姿勢を示した。しかし、姿勢だけでは不十分だ。ゼロエミッションを迫られる一方で、化石燃料には国際的な争奪戦が繰り広げられようとしている。第6次エネルギー基本計画で先送りした決断には、それほどの猶予の時間は与えられないだろう。

- 09 Nov 2021

- STUDY

-

原産協会、新井理事長が会見

原産協会の新井史朗理事長は11月5日、理事長会見を行い、10月22日の第6次エネルギー基本計画閣議決定に伴い発出した理事長メッセージ、関西原子力懇談会と共催で開催した学生向けの合同企業説明会「原子力産業セミナー2023」(東京:10月23日、大阪:10月30日)の概要、10月31日より英国グラスゴーで開かれているCOP26での原産協会の活動について説明し質疑応答に臨んだ。エネルギー基本計画の関連で、小型モジュール炉(SMR)開発に係る取組について問われたのに対し、新井理事長は、大型炉のスケールメリット、原子炉の多様な選択肢、実用化に向けたイノベーション促進、人材確保を図る上での魅力創出の可能性に言及し、「北米など、海外の実績も見極めていくべき」と述べた。足下の課題としては、まず既設炉の再稼働をあげた上で、改めて「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)のバランスの取れたエネルギー政策が図られる重要性を強調。また、「原子力産業セミナー2023」の参加学生は、東京会場202人、大阪会場178人(オンライン参加を含む、昨年度より合計で59人減)だった。16回目となった同セミナーの参加状況について、新井理事長は、「例年並みを維持できたのでは」との見方を示し、この他も原産協会として大学・高専と協力した学内セミナー開催なども通じ「切れ目なく学生へのアプローチを続け、人材確保の支援に取り組んでいる」と説明。新たなエネルギー基本計画策定に伴う「2030年におけるエネルギー需給見通し」で示された「総発電電力量の約20~22%程度を原子力が担う」目標達成に向け、再稼働、稼働率向上、長期運転、将来的には新増設・リプレースが必要とした上で、「これらを担う若い人材が不可欠。様々な分野の学生に原子力技術の魅力を知ってもらい、原子力産業への興味を喚起する取組を今後も続けていく」と述べた。 COP26の関連では、会期に先立ち世界の原子力産業界団体と共同でまとめた報告書「持続可能な開発目標(SDGs)達成への原子力の貢献」について紹介。さらに、現地に職員を派遣し、サイドイベントなどを通じ、「原子力発電は低炭素電源であり、増大する電力需要を満たしながら、温室効果ガスを削減するための解決策の一つであること」をアピールしているとした。脱石炭火力の動きについて問われたのに対し、新井理事長は、「各国で国情が違う」とした上で、各電源の長所・短所を考慮したエネルギーのベストミックスが構築される必要性を強調した。

- 08 Nov 2021

- NEWS

-

新たなエネルギー基本計画が閣議決定

第6次エネルギー基本計画が10月22日、閣議決定された。3年ぶりの改定。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同計画策定に向けては、総合資源エネルギー調査会で昨秋より議論が本格化し、新型コロナの影響、昨冬の寒波到来時の電力需給やLNG市場、菅義偉首相(当時)による「2050年カーボンニュートラル」実現宣言への対応などが視座となり、ワーキンググループやシンクタンクによる電源別の発電コストに関する精査、2050年を見据えた複数シナリオ分析も行われた。8月4日の同調査委員会基本政策分科会で案文が確定。その後、9月3日~10月4日にパブリックコメントに付され、資源エネルギー庁によると期間中に寄せられた意見は約6,400件に上った。新たなエネルギー基本計画は、引き続き「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)に重点を置いており、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けては、経済産業省が6月にイノベーション創出を加速化すべく14の産業分野のロードマップとして策定した「グリーン成長戦略」も盛り込まれた。同基本計画の関連資料「2030年におけるエネルギー需給の見通し」で、電源構成(発電電力量に占める割合)は、石油2%、石炭19%、LNG20%、原子力20~22%、再生可能エネルギー36~38%、水素・アンモニア1%となっている。エネルギー基本計画の閣議決定を受け、萩生田光一経産相は談話を発表。その中で、「福島復興を着実に進めていくこと、いかなる事情よりも安全性を最優先とすることは、エネルギー政策を進める上で大前提」との認識を改めて示した上で、「基本計画に基づき、関係省庁と連携しながら、全力をあげてエネルギー政策に取り組んでいく」としている。電気事業連合会の池辺和弘会長は、「2050年カーボンニュートラルを目指し、今後あらゆる可能性を排除せずに脱炭素のための施策を展開するという、わが国の強い決意が示されており、大変意義がある」とのコメントを発表。再生可能エネルギーの主力電源化、原子燃料サイクルを含む原子力発電の安全を大前提とした最大限の活用、高効率化や低・炭素化された火力発電の継続活用など、バランスの取れたエネルギーミックスの実現とともに、昨今の化石燃料価格高騰に伴う電力供給・価格への影響にも鑑み、国に対し、科学的根拠に基づいた現実的な政策立案を求めている。また、原産協会の新井史朗理事長は、理事長メッセージを発表。「2050年カーボンニュートラル」を実現するため、同基本計画が、原子力について「必要な規模を持続的に活用していく」としたことに関し、「エネルギーシステムの脱炭素化における原子力の貢献に対する期待が示された」、「原子力産業界としては、その責任をしっかりと受け止めなければならない」としている。

- 22 Oct 2021

- NEWS

-

原子力委員会、次期エネルギー基本計画に向け見解

原子力委員会は10月19日の定例会で、次期エネルギー基本計画(案)に対する見解をまとめた。新たなエネルギー基本計画は、10月末から始まるCOP26までの閣議決定を目指し、9月3日~10月4日に実施されたパブリックコメントへの検討、与党調整が図られているところだ。原子力委員会では、総合資源エネルギー調査会での議論が概ね集約した8月10日の定例会で、経済産業省から同計画の検討状況について説明を受けている。同委員会が今回取りまとめた見解は、次期エネルギー基本計画(案)について、特に原子力利用の観点から意見を示したもの。原子力委員会は7月にまとめた原子力白書で、「福島第一原子力発電所事故から10年を迎えて」との特集を組み、その中で、福島の復興・再生は原子力政策の再出発の起点と、改めて位置付けた。今回の見解では、基本計画(案)の第1章に「福島復興はエネルギー政策を進める上での原点」と明記され、今後の福島復興への取組が記載されたことを評価。その上で、「すべての原子力関係者は、原子力利用を進めていく上での原点が何であるかを片時も忘れてはならない」と述べている。また、「2050年カーボンニュートラル」の実現に関しては、同計画(案)で、原子力について「国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用する」と明記されていることから、「原子力発電の長期的な役割を明らかにしている」ものと評価。一方で、「長期的な役割」を果たすために必要な対策については、「必ずしも明確になっていない」と指摘し、次々期のエネルギー基本計画策定までに検討し取りまとめるべきとしている。見解では、こうした総論のもと、各論として、原子力に対する社会的信頼の再構築、核セキュリティ確保、原子力発電の長期運転に向けた検討、バックエンド問題への対応、核燃料サイクルの推進、国際貢献、新技術開発と人材育成などの諸課題に関し、原子力委員会としての意見を述べている。

- 19 Oct 2021

- NEWS

-

岸田内閣発足、萩生田経産相が就任会見

就任会見を行う萩生田経産相(インターネット中継)岸田内閣が10月4日に発足し、経済産業相に第4次安倍内閣(第2次改造)と菅内閣で2年間文部科学相を務めた衆議院議員の萩生田光一氏が就任。萩生田大臣は5日、記者会見に臨み、「人材を育成し技術を身に付けてもらうことが産業の発展につながる。イノベーションなくして新しい産業は起こらない」と、文教・科学技術行政と経済産業行政の接点を強調。教育現場のICT(情報通信技術)環境整備を図る「GIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想」推進の実績などを踏まえ、「産業界で人的投資やイノベーションが拡がる環境作りにシームレスに取り組んでいきたい」と抱負を述べた。コロナ禍の日本経済再興に向けて、萩生田大臣は、グリーン、レジリエンス、デジタルなど、成長が見込まれる分野での人的投資・イノベーション推進の可能性や、岸田内閣のもと、新たに設けられた経済安全保障担当大臣との連携にも触れ、「今までの既成概念に囚われない新しい経済を実現してきたい」と強調。また、「福島の復興は経産省の最重要課題」との認識を改めて示し、福島第一原子力発電所事故に伴う廃炉・汚染水・処理水対策、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組に力を注いでいくとした。エネルギー政策に関しては、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)追求を大前提に掲げ、「2050年カーボンニュートラル」実現、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けて「日本の総力を挙げ取り組んでいくことが必要」とした上で、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギーの最大限導入、安全最優先での原子力発電所再稼働を進めていくと述べた。核燃料サイクルについては、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、資源の有効利用などの観点から、「これまでの政府方針に沿ってしっかりと取り組んでいく」とした。また、福島第一原子力発電所の処理水取扱いに際し地元が抱く東京電力の対応への不安に関して、「不信感が拭えていないのが事実」と懸念し、「われわれが福島の皆様にしっかりと向き合い技術面も含め理解を深めてもらえるよう努力する」と、原子力政策において国が前面に立ち地域の理解醸成を図っていく必要性を強調。新たなエネルギー基本計画策定については、総合資源エネルギー調査会が取りまとめた素案へのパブリックコメントが4日に終了したところだが、萩生田大臣は、COP26(10月31日~11月12日、英国グラスゴー)開催までの閣議決定を目指すとしたほか、「2030年までには10年を切っている」との現状を認識し、早期に計画実行を図っていく考えを示した。

- 05 Oct 2021

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見、エネルギー基本計画見直しへの意見など説明

原産協会の新井史朗理事長は9月24日、理事長会見を行い、記者団からの質疑に応じた。新井理事長はまず、最近発表の理事長メッセージ「島根原子力発電所2号機の原子炉設置変更許可決定に寄せて」、「第6次エネルギー基本計画(案)に対するパブリックコメントにあたって」に関し説明。中国電力島根2号機については、9月15日に約8年の審査期間を経て新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に至ったが、同機による地域への電力供給とCO2排出量削減の見込みに触れ、「早期再稼働の実現を期待する」と述べた。また、現在、資源エネルギー庁が新たなエネルギー基本計画(案)を示し実施しているパブリックコメントに当たり、(1)原子力を最大限活用していくべき、(2)新増設・リプレースがエネルギー政策に明確に位置付けられるべき、(3)電力自由化の中で経営の予見性が必要であり英国・米国に見られるような制度を参考に導入が検討されるべき、(4)産業・業務・家庭・運輸部門に原子炉熱による脱炭素技術の記載がない――との意見提出を行ったことを説明。原子燃料サイクルに関しては、別途理事長メッセージ「原子力の持続的活用と原子燃料サイクルの意義について」を発信しており、新井理事長は、「エネルギーセキュリティ確保、資源の有効利用、放射性廃棄物の減容化・有害度低減の観点から、わが国の重要な政策と位置付けられている」と、その意義を改めて強調した。続いて新井理事長は、原産協会の第65回IAEA総会(9月20~24日)出席について説明。原産協会は、これまでIAEA総会の場で、IAEA幹部や加盟各国出席者との意見交換、展示会への出展を行ってきた。今回は、国内14機関・企業の協力を得て、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた原子力イノベーション、福島復興における10年間の歩みをテーマとした日本ブースを設け、国内外から多くの関係者が来訪。新井理事長は、「重要な役割を果たした。今後もこのような機会をとらえ福島の復興や廃炉の取組について発信していきたい」と述べた。記者からは、エネルギー基本計画改定の関連でプルサーマルの見通し、高温ガス炉や核融合の展望の他、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護事案への対応などに関し質疑があった。

- 27 Sep 2021

- NEWS