キーワード:JAIF

-

原産協会・増井理事長 産業動向調査について説明

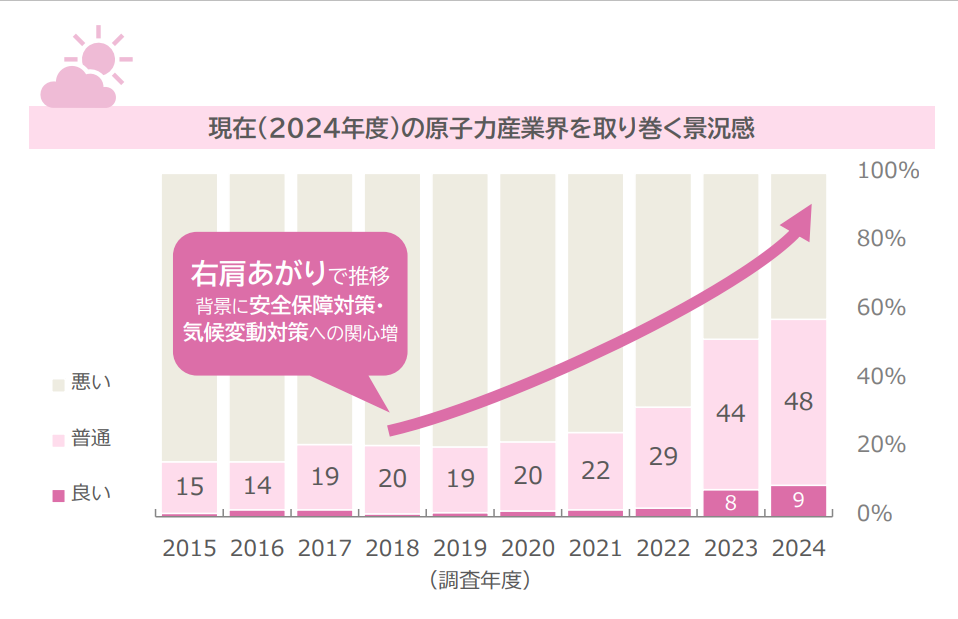

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は12月6日、記者会見を行い、最近の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会での発言内容、同協会が毎年取りまとめている「原子力発電に係る産業動向調査報告」の最新版について説明した。増井理事長はまず、既に理事長メッセージとして公表済みだが、11月20日に行われた原子力小委員会での発言をあらためて紹介。現在、資源エネルギー庁において検討中の次期エネルギー基本計画に関し、 1.現行のエネルギー基本計画にある「原子力の依存度の低減」の記載を削除 2.新規建設を前提とした原子力の必要容量と時間軸を明記 3.資金調達、投資回収などの事業環境整備の方針を明記――することを要望事項としてあげた上で、「民間事業者の意思決定に大きく影響する重要なものになる」との認識を示した。「原子力発電に係る産業動向調査報告」については、原産協会が定期的に発行している「看板出版物の一つ」として、継続的に実施してきた意義を強調。今回公表の2024年調査版は、国内で12基が稼働していた2023年度を対象に、原産協会会員企業318社にアンケートを行い、243社から有効回答を得て集計・分析したもの。調査結果の概況として、増井理事長は、電気事業者の支出高について、2兆510億円と、対前年度比12%増となったことをあげた。また、会員企業の人材採用・配置計画、原子力事業の位置付けについては、事業拡大もしくは現状維持との回答がそれぞれ84%、94%と、いずれも「昨年並み」との認識を示した。原子力産業界を取り巻く景況感に関しては、「良い」、「普通」、「悪い」の選択肢のうち、「良い」が9%(前年度は8%)、「普通」が48%(同44%)となり、2020年度(調査対象年次)以降、両者の回答が右肩上がりで推移。安全保障対策・気候変動対策への関心増から、「少しずつ良くなっている」との見方を示した。さらに、増井理事長は、11月11~24日にアゼルバイジャン・バクーで開催されたCOP29についても紹介。前回COP28を振り返り、「原子力の低炭素電源としての価値が公式文書に書き込まれた歴史的転換点になった」と強調。今回のCOP29では会期中、複数のサイドイベントが開催され、前回のCOPに続き現地にて出席・登壇した植竹明人常務理事は、今回の会見に同席し、記者からの質疑に応じ、「昨年の原子力推進のモメンタムが維持された」と評価するとともに、「若手の活動も非常に活発だった」と、所感を述べた。〈理事長メッセージは こちら、原子力関係活動報告は こちら〉

- 06 Dec 2024

- NEWS

-

原産協会 柏崎市で講演会

日本原子力産業協会は11月21日、柏崎市内のホールで、ユニバーサルエネルギー研究所社長の金田武司氏を招き、講演会「世界情勢から日本のエネルギー・経済問題を考える」を開催した。同協会が原子力施設の再稼働や運転開始を控えた地域に対する理解活動の一環として行ったもの。冒頭の挨拶で、原産協会の増井秀企理事長は、近年のエネルギーをめぐる価格上昇、需要増を懸念。生成AIの利用増やデータセンターの設置に伴い、日本についても「数年前は人口減少に伴い段々とエネルギー需要が減っていくと言われていたが、最近では増加していくとみられている」と指摘した。今回の講演会に際し、金田氏には「エネルギー資源に乏しい日本がたどってきた数奇な歴史を世界的な文脈で語ってもらう」よう期待。さらに、柏崎刈羽原子力発電所が立地する柏崎市での開催について、「エネルギーの一大生産地として、日本の産業および生活の発展の向上を支えてきた」と、あらためて感謝の意を述べた。金田氏は、「エネルギー問題を幅広い視点で見てみたい」と切り出し、まず、最近の世界のエネルギーをめぐる問題として、2021年2月に米国テキサス州を襲った大規模停電に言及。その中で、「一般家庭の電気料金が100倍に高騰した」要因として、記録的寒波により風力発電設備が凍結し予期せぬ大停電に至ったことから、自然ハザードに伴うエネルギー途絶や単一電源への依存の問題点を指摘した。日本の石油輸入に関しては、地政学的リスクを背景に「タンカーが狙われる」こと踏まえ、エネルギー資源を確保することの困難さを強調。同氏は、日本の風力発電に関し、「総設備容量は約500万kWだが稼働率は約2割。全部動かしても原子力発電所1基分程度にしか過ぎない」との規模感を述べた。また、近代を振り返り、ペリー来航にまつわる米国の石炭確保と捕鯨(油)の関係性、昭和に始まった日本の石油利用、オイルショックなど、エネルギーの歴史的背景を概観。あらためて「日本には自前のエネルギー源はない」として、日本が原子力発電開発を進めてきた意義を説いた。さらに、世界経済の仕組み、海外の産業事情、エネルギーと外貨相場との関連にも言及した上、「エネルギー問題は表面だけではなく、多面的に見なければいけない。」と指摘。常に「なぜでしょうか?」と問いかけながら話を進めるとともに、エネルギーに係る本質的な問題が知られていないことを懸念し、報道のあり方についても「事の重大さ、ヒストリーがわかっていないのでは」と、強く問題視した。会場には柏崎市民を中心に125名が参集。全国の原子力発電所立地地域の状況、電力消費地域を始めとする国民理解を求める声もあった。柏崎刈羽原子力発電所は現在、7号機の再稼働に向け、地元の理解が焦点となっている。なお、原産協会では、原子力立地地域への理解活動として、日本原子力発電との共催により、3月にも水戸市内で、主に親子連れを対象に「ざんねんないきもの事典」の著者である丸山貴史氏を招いたトークイベントを開催している。

- 05 Dec 2024

- NEWS

-

女川2号機が発電再開 新規制基準施行後BWRで初

東北電力の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)が11月15日、再稼働(発電再開)した。東日本大震災後、2013年の新規制基準が施行されてから、BWRの再稼働は初となる。今後、原子力規制委員会による総合負荷性能検査を経て、12月中にも営業運転復帰となる見通し。同機の発電再開は、2010年10月の定期検査入りから、およそ14年ぶり。2011年3月の東日本大震災時、起動作業中であったが、発災により自動停止した。女川2号機の新規制基準適合性に係る審査は2013年12月に申請。6年以上におよぶ審査期間を経て、2020年2月に原子炉設置変更許可に至り、同年11月には、宮城県知事他、立地自治体が再稼働への同意を表明。海抜29m高の防潮堤建設など、安全対策工事は、2024年5月に完了した。10月29日に原子炉起動となったが、11月3日に設備点検に伴い一旦停止。11月13日に再度、原子炉を起動し、11月15日18時に発電を再開した。東北電力では、今回の発電再開に際し、これまで自然ハザードに対処してきた経験を振り返りつつ、「発電所をゼロから立ち上げた先人たちの姿に学び、地域との絆を強め、福島第一原子力発電所事故の教訓を反映し、新たに生まれ変わるという決意を込めて『再出発』と位置付ける」と、コメント。東日本大震災の教訓を踏まえ、原子力発電所のさらなる安全性の向上を目指し取り組んでいくとしている。これに関し、武藤容治経済産業相は、東日本の電力供給の脆弱性、電気料金の東西格差などの観点から、「大きな節目であり、重要な一歩」とした上で、エネルギー安定供給を所管する立場から、立地自治体の理解・協力に謝意を表し、引き続き安全性が確認された原子力発電所の再稼働を進めていくとの談話を発表した。また、電気事業連合会の林欣吾会長は、11月15日の定例記者会見で、「長期間、停止していた発電所が再稼働を果たすということは、業界としても、大変感慨深く感じている」と、女川2号機発電再開の意義を強調した上で、今後、立地地域の理解を得ながら、中国電力島根原子力発電所2号機など、電力業界を挙げて早期の再稼働に取り組んでいく姿勢を示した。〈電事連コメントは こちら〉日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、メッセージを発表し、「わが国の原子力サプライチェーン維持・強化や人材育成にとっても極めて大きな意義を持つもの」と強調している。〈理事長メッセージは こちら〉

- 19 Nov 2024

- NEWS

-

原産協会・増井理事長 「原子力産業セミナー」の成果を強調

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は11月1日、記者会見を行い、10月に開催された「原子力産業セミナー2026」、「東アジア原子力フォーラム」について紹介し、質疑に応じた。「原子力産業セミナー」は、原産協会と関西原子力懇談会との共催により、「原子力産業界の人材確保支援と原子力産業への理解促進」を目的として、2006年度より毎年行われているもの。今回は、主に2026年春に大学・高専を卒業する学生を対象に、10月5、14日と、それぞれ大阪・梅田、東京・浜松町で開催され、両会場合わせて計433名(前年度は430名)が参加した。出展企業・機関数は、89社(同85社)に上り過去最大。新卒・若手の就職活動が売り手市場となる中で、企業の採用欲が高まっていることがうかがえる結果となった。〈既報〉来場者へのアンケート結果によると、原子力産業界への就業意欲、理解の深まりについては、それぞれ肯定的な回答が85%、96%に達しており、増井理事長は、「全般的に好意的な反応が見られている」と評価。さらに、出展企業ブースでの質疑応答の状況からも、「学生さんは結構よく勉強してきている」などと振り返った上で、今後も同セミナーを原子力人材確保の「重要な場」として活用していく考えを述べた。また、「東アジア原子力フォーラム」は、10月23、24日に中国・敦煌で開催。今回、10回目となり、原産協会、中国核能行業協会(CNEA)、韓国原子力産業協会(KAIF)、台湾核能級産業発展協会(TNA)の関係者ら約60名が参加。5年ぶりの対面開催となり、各国・地域の原子力エネルギーの現状、安全性向上の取組。気候変動対策における役割、放射性廃棄物管理などについて意見が交わされた。増井理事長は、セッションの内容とともに、会期中に行われたテクニカルツアーについて、高レベル放射性廃棄物の処分研究施設「北山地下研究所」、敦煌から西に約20km離れたゴビ砂漠にある100MW級溶融塩タワー型太陽熱発電所を紹介。同太陽熱発電所は、東京ドーム約124個分の敷地を有し、高さ260mのローソク状タワーに向け、12,000基ものミラーが太陽の動きに合わせ集熱する壮大な規模感で、「非常に興味深かった」と印象を述べた。増井理事長は、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会に、専門委員として参加しており、最近、行われた10月16、30日の会合での発言についても説明。〈発言内容 10月16日、30日〉いずれも、原子力産業界の立場から、サプライチェーンの維持・強化について意見を述べており、今後の課題に係る記者からの質問に対し、「代替品があるかどうか」、「数量を確保できるか」、「特定の技能を持つ人しか作れないものか」と、3点を指摘した。

- 05 Nov 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 核燃料サイクルで議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月16日の会合で、核燃料サイクル政策を中心に議論した。5月にエネルギー基本計画の見直しに向けた検討が始まってから、同小委員会は、ほぼ2か月に1回のペースで開かれている。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、「DX・GXの進展による電力使用の増大は、世界的な傾向が見込まれており、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくためには、脱炭素原電の確保が重要」と強調。国内の原子力発電の動きに関しては、「女川2号機、島根2号機の再稼働に、より具体的見通しが見えてきた」と期待を寄せるとともに、海外については、米国におけるTMI1号機の再稼働、その電力をマイクロソフト社に供給する計画など、データセンターとの連携にも言及。その上で、「世界では、原子力のあり方が見直されている」との認識を示した。今回の議事の関連で、久米氏は、8月末に日本原燃が発表した六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工目標変更に関して、国の基本方針である核燃料サイクルの確立をあらためて述べ「竣工は必ず成し遂げねばならない重要課題」と強調し、議論に先鞭をつけた。最近の原子力をめぐる動向と課題・論点について、資源エネルギー庁より整理・説明がなされ、核燃料サイクルの確立に向けては、六ヶ所再処理工場の安全・安定的な長期利用が図られるよう、早期竣工に向けた取組とともに、中長期的課題として、メンテナンス技術の高度化、取替用部品の確保、サプライチェーン・技術の維持、使用済みMOX燃料の再処理技術などを指摘。官民での対応、運転経験で先行するフランスとの協力の重要性をあげた。使用済み燃料の中間貯蔵については、9月26日にリサイクル燃料備蓄センター(むつ市)に、規制上の使用前検査のため、東京電力柏崎刈羽原子力発電所からキャスク1基の搬入が完了している。これに関し、資源エネルギー庁は、7月に行われた青森県・宮下宗一郎知事との面談で受けた要望「中間貯蔵後の使用済み燃料の搬出先の明確化」を踏まえ、今回、「六ヶ所再処理工場を搬出先として想定」し、必要な取組を進めていく考えを示した。事業者からは、電気事業連合会の水田仁・原子力推進・対策部会長、日本原燃の増田尚宏社長が出席し説明。水田部会長は、六ヶ所再処理工場・MOX加工工場の竣工目標変更について、「稼働中のプラントに直ちに影響するものではない」としながらも、経営層への支援強化、技術・マネジメント面で、さらにオールジャパン体制で日本原燃を支援していく姿勢を強調。増田社長は、両工場の審査が遅延してきた原因として、「発電炉と異なり、唯一の施設であり、審査の前例がない。再処理工場は発電炉6~7基分の膨大な設備数。過去の認可を得ている設計を意識し過ぎて、基準適合性を説明する検討が不十分だった」などと省みた。今回、欠席のため、書面提出で意見を述べた杉本達治委員(福井県知事)は、再稼働が進む立地地域として、六ヶ所再処理工場の竣工目標変更に対し、「核燃料サイクルへの不安を生じさせるだけでなく、敷地内の貯蔵プールがひっ迫している全国発電所の安定運転、電力の安定供給に影響しかねない重大な問題」と、懸念を表明。さらに、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、「電力の大消費地を始め、国民的な議論をより深めるべき」とも訴えた。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、再処理工場のサプライチェーン維持、MOX燃料利用計画の着実な実施の必要性を指摘。これまでの新規建設に向けた事業環境整備に係る議論も振り返り、次期エネルギー基本計画の検討を行う同調査会基本政策分科会との連携を求めた。〈発言内容は こちら〉

- 18 Oct 2024

- NEWS

-

原産協会・増井理事長 新規建設の重要性に言及

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月27日、定例の記者会見を行い質疑に応じた。増井理事長はまず、8月20日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会における発言内容について紹介。6月の理事長就任後、専門委員として初の出席となった同日の小委員会会合では、国内における原子力発電所の新規建設の重要性をあらためて述べた上で、それに向けて、「資金調達・回収」と「革新炉の規制基準」の面で課題を指摘している。これに関して、記者から、将来の革新炉における規制整備に向け、産業界からの「仕掛け」を図る必要性について問われたのに対し、増井理事長は、原子力規制委員会の意見交換会(事業者の原子力担当によるCNO会議)で、原子力エネルギー協議会(ATENA)との議論が始まっていることを説明。実際、CNO会議では、3月の会合を皮切りに、ATENAが説明を行っており、最近の9月12日の会合では、三菱重工業が開発に取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」を例に、「規制の予見性が十分でないと考える事項」に関し論点が提示されるなど、進展がみられている。また、増井理事長は、9月16~20日に開催されたIAEA通常総会に出席したことを説明。ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長、日本政府代表の原子力委員会・上坂充委員長らのスピーチについて紹介したほか、会期中に行われた「日本の最先端の原子力技術」をテーマとする日本ブースの展示に660名が来場し「盛況であった」と評価した。さらに、増井理事長は、IAEA総会に続いて出席したOECD/NEAよる第2回「新しい原子力へのロードマップ」会議における産業界共同声明の発表を紹介。その中で産業界として政府に行動を求めた8つの分野に関し、「資金調達、サプライチェーン、人材育成、規制、などが幅広くカバーされているという印象を持った」との所感を述べた。

- 30 Sep 2024

- NEWS

-

原子力マネジメントスクール 15か国が参加

将来のリーダーシップ発揮が期待される国内外の若手人材を対象とした研修コース「Japan-IAEA 原子力マネジメントスクール(NEMS)2024」が8月20日、開講した。ブラジル、ブルガリア、エストニア、ガーナ、インド、ヨルダン、カザフスタン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、ベトナムの海外14か国および日本から、32名(うち日本人13名)の研修生が参加。9月6日までの約3週間にわたり、東京大学本郷キャンパスでの座学、テクニカルツアーなどを通じ、原子力に関連する幅広い課題について学ぶ。NEMSは、2010年にイタリアで始まり、今回、日本での開催は12回目。ホスト機関の原子力人材育成ネットワーク、東京大学大学院工学系研究科、日本原子力研究開発機構、日本原子力産業協会、原子力国際協力センターは、2023年までに海外も含めた計52回の開催で「104か国から2,000人以上が参加した」と、NEMSの実績を評価している。今回、開講式で挨拶に立ったNEMS2024実行委員長の出町和之・東京大学大学院工学系研究科准教授は、NEMSのメリットとして、講義やグループワークを通じ、最新の知見が得られることに加えて、研修生同士の親睦形成も強調。日本開催は2020、21年と、新型コロナの影響により延期・オンライン併用となったが、例年、研修期間は暑さの厳しい時期に当たることを踏まえ、今回も健康管理に留意し楽しく学んでもらうよう期待した。IAEAからはヘレナ・ジヴィツカヤ知識管理専門官らが挨拶に立ち研修生らを歓迎。原産協会の増井秀企理事長は、原子力人材育成ネットワーク運営委員会委員長の立場からも、「原子力エネルギー計画を成功裏に進めるための最も重要な要素」と、人材育成の重要性を述べ、研修生らに対し、「皆のコミットメント、積極的な参加姿勢、学ぶ意欲」が求められていると期待を寄せた。今回もテクニカルツアーで、研修生一行は福島第一原子力発電所他を見学するが、これに関し、NEMS前実行委員長で原子力委員会委員長を務める上坂充氏は「大変重要な機会だ」と述べ、実際に現場を自分の目で見て話し合う意義を強調した。

- 26 Aug 2024

- NEWS

-

原産協会・増井理事長が初会見

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は8月1日、就任後初の記者会見を行った。〈就任挨拶は こちら〉増井理事長は、6月18日に行われた同協会2024年度定時社員総会で、前任・新井史朗理事長を引き継ぎ就任した。初会見では、現在、検討が行われている次期エネルギー基本計画について言及。IT需要や脱炭素化の進展に伴う電力需要の増加に備え、エネルギー安定供給の観点から、既存プラントの早期再稼働に加えて、リプレースや新増設の必要性、それらを実現するために必要な事業環境の整備について明記されることを求めた。さらに、国民理解が進むよう注力し、医療・工業・農業などにおける原子力・放射線利用の促進にも努めていく考えを強調。原子力政策に関しては、6月25日の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会において前任・新井理事長(特任フェローとして出席)が発言した4つのポイントとして、既設炉の最大限活用新増設・リプレースを含めた必要容量・時間軸の明記原子力事業者が適切な時期に新規建設の投資判断を可能とするための事業環境整備原子力の価値を広く国民に知ってもらうための官民挙げた理解促進――をあらためて説明した。〈発言内容は こちら〉記者からは、現在渦中にある日本原子力発電敦賀2号機の新規制基準適合性審査に係る質問も多く出された。会見前日の7月31日、原子力規制委員会は、同機について、地質関連の設置基準に照らし「適合しているとは認められない」との審査結果を了承している。増井理事長は、地震の多い日本の現状に触れた上で、8月2日に行われる規制委と同社経営幹部との意見交換に関し、「追加調査を含め対応をしっかり説明して欲しい」と述べた。また、「日本の原子力発電のパイオニア」である同社のGCR、BWR、PWRと多様な炉型開発の実績にも言及。原産協会として、同社は「重要なプレーヤー」との認識をあらためて示した。この他、エネルギー基本計画改定の中で発電コストの議論が始まったところだが、原子力発電については「パフォーマンスの向上」を、今後の新増設・リプレースに向けては日本のサプライチェーン維持・強化の課題を指摘。増井理事長は、就任前、東京電力原子力・立地本部副本部長を務めるなど、原子力発電における基盤強化・安全文化醸成に取り組んできたことから、記者より、柏崎刈羽7号機の再稼働について問われたのに対し、地元地域の信頼を獲得し安全第一に進めて欲しいことを強調した。同機については、現在、新潟県各地で国による説明会が行われている状況だ。

- 02 Aug 2024

- NEWS

-

三村会長が「エネ基への新設明記」を 新理事長に増井氏

日本原子力産業協会は6月18日、定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2023年度決算および事業計画、2024年度の事業計画・予算案がそれぞれ承認、報告された。また、理事8名の改選を承認。総会終了後の理事会で、東原敏昭氏(日立製作所会長)が副会長に、増井秀企氏(東京電力原子力・立地本部副本部長)が理事長に就任することが決定された。総会の冒頭、三村明夫会長は、「原子力は優れた安定供給性と経済効率性を有しており、運転コストが低廉・安定な準国産の脱炭素電源であることから、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する、重要なベースロード電源」と強調。現在、検討が進められている次期エネルギー基本計画策定に向けては、「原子力の持続的かつ最大限の活用、ならびに早期の新規建設開始を明記するべき」とした。その上で、「産業界の声」として、既設炉の最大限の活用原子力サプライチェーンの維持・強化新規建設の投資判断を可能とするための事業環境整備国民理解の促進――の4点をあげ、既設炉の活用に関しては、再稼働の他、長期サイクル運転の導入、運転中保全の導入拡大、既設炉の出力向上など、設備利用率の向上に言及。新規建設に向けては、電力の事業予見可能性の著しい低下を懸念し、「投資回収面および資金調達面での課題に対処し、約20年にも及ぶ建設リードタイムを踏まえた適切な時期に事業者が投資判断できる事業環境整備が必要」と訴えた。核燃料サイクル事業をめぐっては現在、六ヶ所再処理工場の年内しゅん工が見込まれ、高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に向けた文献調査が佐賀県玄海町で開始されている。三村会長は、日本原燃の再処理工場・MOX燃料工場について「サイクルの要」との認識をあらためて述べ、しゅん工への取組を着実に進め、バックエンドに関しても「国・原子力発電環境整備機構(NUMO)と密接に連携していく」と、原子力産業界として着実に支えていく姿勢を示した。〈挨拶文は こちら〉来賓として訪れた齋藤健経済産業相は挨拶の中で、日本のエネルギー情勢をめぐり、化石燃料の輸入に伴う国富流出など、昨今の状況から、「戦後最大の難所を迎えている」との危機感を示した上で、エネルギー安定供給とGXの両立を実現するため、「原子力の活用が不可欠」と強調。一方で、「福島第一原子力発電所事故の反省を一時も忘れることなく、高い緊張感を持って安全最優先で万全を期すこと」をあらためて述べた上で、原子力産業界との連携に関し、サプライチェーンの維持・強化、人材育成、国際競争力の強化、事業環境整備などの課題を列挙。5月に開始した次期エネルギー基本計画策定の関連では、将来的な電力需要の増大、それに伴う大規模な脱炭素電源投資の必要性に鑑み、今後、「政府のみならず、電力・産業、金融など、官民の様々なプレイヤーが危機感を共有し、それぞれの役割を果たしていくことが重要」と、訴えかけた。続いて、本田顕子・文部科学政務官が挨拶。研究開発・人づくりを担う立場から、日本原子力研究開発機構の「JRR-3」や「常陽」の活用とともに、現在、作業部会で検討が進められる「もんじゅ」跡地の試験研究炉設置にも期待を寄せ、産業界による理解・支援を求めた。新任の増井理事長は、19日に就任挨拶を発表。その中で「稼働する原子力発電プラントは12基と、現存する33基の約3分の1にとどまっている」と、原子力発電をめぐる現状を懸念。次期エネルギー基本計画の策定に向け、原産協会として、「IT需要や脱炭素化の進展で増加すると予想される電力需要に応えるため、既存プラントの再稼働はもとより、リプレースや新増設の必要性の明記、そしてそれらを実現するために必要な事業環境の整備について明示してもらうよう求めていきたい」と強調した。

- 19 Jun 2024

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 エネ基見直しに向け提言

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月24日、記者会見を行い、「第7次エネルギー基本計画の策定に向けて」と題した理事長メッセージを発表した。エネルギー基本計画の見直しに向けては、5月15日に総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で検討が始まった。現行の同計画は、2021年に策定され、法令に定める3年後の見直し時期を間もなく迎える。関係筋によると、次期計画は年内にも原案がまとまり、年明け2月頃に閣議決定となる見通しだ。新井理事長はまず、「エネルギー政策は、わが国の経済と国民の暮らしの根幹であり、政府には丁寧な検討を期待する」との基本姿勢を強調。現行のエネルギー基本計画が策定された2021年以降を振り返り、「世界の地政学的情勢は大きく変化し、エネルギーの脱炭素化はもとより、エネルギー安全保障における原子力発電への期待は高まった」との認識を示した。また、海外に目を向け、英国での2050年までに最大2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させる計画や、昨年末のCOP28(UAE・ドバイ)での日本を含む25か国による「世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させる」宣言文への支持にも言及。国内においては、「GX実現に向けた基本方針」(2023年2月閣議決定)による原子力を最大限活用する方針の一方で、電力自由化の進展に伴う様々な課題が指摘されていることをあげた。原子力については、現行計画に記載の「依存度を可能な限り低減する」との表現を見直し、新増設・リプレースの必要性を明記するなど、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略、2023年7月閣議決定)を踏まえ、「原子力の最大限活用の方針」が反映されるよう求めた上で、既設炉の最大限活用原子力サプライチェーンの維持・強化適切な時期に投資判断を可能とするための事業環境整備国民理解(原子力の価値の共有)――について、前向きに検討されることを要望した。その中で、国内でデータセンターや半導体工場の新増設により、増加が見込まれる電力需要を考慮するとともに、安定的に発電できる動力源、つまりベースロード電源としての原子力への期待を踏まえ、原子力の必要容量と時間軸を明記するよう要請。経済成長や産業競争力強化にも貢献する「原子力の価値」を広く国民と共有することについても、丁寧な議論がなされるよう期待した。今後、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会などを通じて、意見を表明していく考えだ。

- 24 May 2024

- NEWS

-

トリノG7 原子力産業界が要望

4月28日から30日にかけて、イタリアのトリノでG7気候・エネルギー・環境閣僚会合が開催されているが、28日、同会合に先駆けて行われたイベントにて世界の原子力産業界が共同声明を発表。G7(=先進7か国)各国政府に対し、運転期間延長に最適な条件整備、多国間金融機関への働きかけ、サプライチェーンの発展や原子力研究への投資、原子燃料供給能力などについて果断な行動を取るよう要請した。共同声明は、イタリア原子力協会(AIN)、カナダ原子力協会(CNA)、フランス原子力産業グループ(Gifen)、日本原子力産業協会(JAIF)、米原子力エネルギー協会(NEI)、英原子力産業協会(NIA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)および世界原子力協会(WNA)の各代表によって署名され、イタリアのG.ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障大臣に手交された。フラティン大臣は気候・エネルギー・環境に関するG7閣僚会合の議長を務めている。署名各団体は、「常に安全かつ安心な原子力施設の運営に努め、手頃な価格でクリーンな低炭素電力と熱を供給し、再生可能エネルギーを補完して電力生成におけるネットゼロを達成し、重工業などの脱炭素化が難しい部門の脱炭素化を実現し、経済成長を促進する高品質で長期的な雇用を生み出すことを約束する」としている。また、共同声明は、UAEのドバイで開催された国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)のグローバル・ストックテイクで、気候変動緩和を支える原子力の役割が全会一致で合意され、COP28期間中に25か国が2050年までに世界全体で原子力発電設備容量を3倍にするという野心的な目標を設定したことに言及。今年3月にベルギーのブリュッセルで開催された原子力エネルギー・サミットではG7の6か国を含む30か国以上が温室効果ガスの排出を削減し、エネルギー安全保障と産業競争力を確保するために、原子力に重要な役割があることを改めて強調したと指摘している。その上で、G7各国政府に対し、COP28で設定された目標を達成するための原子力導入に関する明確な計画を策定するとともに、原子力に対するコミットメントを示し、市場や投資家に明瞭なシグナルを示すよう求めている。各国政府は、既存原子力発電所の最大限活用に加え、新規建設や、新たな原子力技術の開発・実証を加速することで、発電におけるネットゼロを達成するとともに、エネルギー分野以外の産業分野における脱炭素化を支援すべきとして、運転期間延長に最適な条件整備、原子力プロジェクトの資金調達と投資回収のメカニズムに関する投資家への情報提供、多国間金融機関への働きかけ、サプライチェーンの発展や原子力研究、原子燃料供給能力などについて、果断な行動を取るよう求めている。「原子力は世界にとって計り知れない可能性を秘めており、G7は将来にわたって戦略的優先事項として原子力活用を推進するべきである」と声明は結んでいる。

- 30 Apr 2024

- NEWS

-

春の叙勲 原産協会・三村会長他が旭日大綬章

政府は4月29日、春の叙勲受章者を発表した。旭日大綬章を、元・新日本製鐵(現在は日本製鉄に改組)社長で、現在、日本原子力産業協会の会長を務めている三村明夫氏らが受章する。三村氏は、多年にわたって鉄鋼業に携わり業界の発展に尽力。日本商工会議所会頭、日本経済団体連合会副会長、日本鉄鋼連盟会長など、経済・産業団体の要職も歴任してきた。新日本製鐵会長在任中の2011年10月より、総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会委員長として、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故後のエネルギー政策建て直しに向けた議論をリード。会合は、ほぼ週1回の多頻度で行われ、同氏は、総勢20名以上に及ぶ委員らによる多様な意見の集約で手腕を発揮した。2012年12月の政権交代後は、同調査会基本政策分科会の分科会長として、エネルギー基本計画の見直しに本格着手。国のエネルギー政策立案において多大に貢献した。受章に際し、三村氏は、コメントを発表し、「今回の栄誉は、私個人が頂戴したものではなく、日本経済の発展に携わる多くの皆様を代表していただいた」との姿勢を示した上で、「今後も微力ながら、産業、社会の発展に貢献できるよう精進を重ねていく」と抱負を述べている。旭日大綬章は、この他、元三菱重工業社長の佃和夫氏、元文部科学相の平野博文氏が受章。佃氏は、三菱重工社長在任中の2007年、高速増殖炉の実証炉開発に向け、同社が中核企業となり、エンジニアリング業務の主体となる三菱FBRシステムズを設立するなど、当時、政府が掲げていた「原子力立国計画」の推進で尽力。2008~10年には、原産協会副会長を務めた。平野氏は2012年、民主党政権時の野田内閣で文科相を務め、東日本大震災後の科学技術・文教行政をリード。就任当初から「経済活動や国民生活に安定的なエネルギー供給は不可欠」との認識に立ち、研究開発・人づくりの観点から原子力政策に関わった。瑞宝重光章を、元文部科学事務次官の土屋定之氏、元文部科学審議官の藤木完治氏らが受章。土屋氏は、旧科学技術庁時代の1990年代、原子力局核燃料課長などを歴任し、使用済燃料サイト外貯蔵の制度設計、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の六ヶ所村施設における一時保管開始に向けた地元対応他、バックエンド対策の推進で指揮を執った。藤木氏は、研究開発局長在任中の2010年、産学官連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」の設立で音頭を取った。外国人では、元ドイツ連邦経済・エネルギー相のペーター・アルトマイヤー氏らが旭日重光章を受章する。同氏は、経済分野における日独間の関係強化に寄与。連邦環境・自然保護・原子力安全相在任中の2013年、使用済燃料および高レベル放射性廃棄物のゴアレーベン中間貯蔵施設への搬入を、地元の反対などを踏まえ停止し、新たなサイト選定手続きに関する法案を示した。

- 30 Apr 2024

- NEWS

-

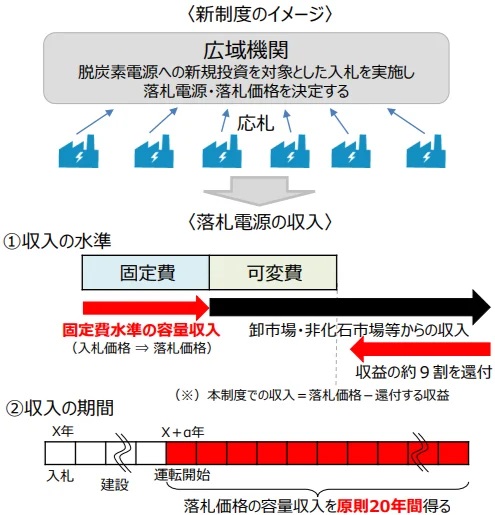

【第57回原産年次大会】事業環境整備を議論 英仏事例を参考に

大会初日午後のセッション1では、「カーボンニュートラルに向けた原子力事業環境整備」と題し、パネル討論が行われた。原子力発電所の新規建設プロジェクトを掲げる英国およびフランスの、プロジェクト実現に向けた技術開発、資金調達、法規制、サプライチェーン・人材確保面での取り組み事例を参考に、エネルギー基本計画の改定を控えた日本への示唆を検証する内容となった。モデレーターを務めたみずほ銀行・産業調査部次長の田村多恵氏は冒頭、英仏両国の特徴として、政府が原子力の価値・役割を明確にし、新規建設実現に向けたロードマップを明示していることを強調。その上で、英国のRABモデル((個別の投資プロジェクトに対し、総括原価方式による料金設定を通じて建設工事の初期段階から、需要家(消費者)から費用(投資)を回収するスキーム。これにより投資家のリスクを軽減でき、資本コスト、ひいては総費用を抑制することが可能になる。))やフランスのMatchプログラム((能力開発プログラム))等、海外事例から学ぶことは多いと指摘した。フランス原子力産業戦略委員会(CSFN)のエルヴェ・マイヤール氏は、同国が2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、既設炉の運転期間を60年以上に延長したことや、新型炉であるEPR2を14基新設する計画であること、SMRプロジェクトにも支援していく方針であること等を紹介。そのためにMatchプログラムや原子力専門大学などを通じて、技能者を育成し、必要となる人材のギャップを埋めていく取り組みを示した。またウクライナ戦争、コロナを経て、国民の間でエネルギー安全保障の観点から原子力への肯定的な意見が増えてきているとし、「長期的に電力価格が安定していることが大切」と強調した。英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)のマーク・ヘイスティ・オールドランド氏は、今年1月に発表された「2050年に向けた民生用原子力のロードマップ」について紹介。原子力人材の高齢化に伴うスキル継承が、英国最大の課題であると指摘した。そしてサイズウェルC原子力発電所(SZC)建設プロジェクトへの適用が検討されているRABモデルについて、「これまで水道や送電線、洋上風力などのインフラに適用してきた実績があるが、原子力へは初適用のため課題が多い。また各国の事情は異なることから、英国の制度をそのまま他国へ導入してもうまくいくとは限らないが、自由市場における民間事業者による運用に限れば、RABモデルは有効である」との認識を示し、「RABモデルを選ぶか、差金決済(CfD)を選ぶかは目標設定によって変わる」と述べた。また、「エネルギー安全保障、気候安全保障、国家安全保障の観点から原子力は重要であり、原子力があるリスクだけでなく、原子力がないときのリスクも考慮すべきだ」との考えを示した。経済産業省原子力政策課長の吉瀬周作氏は、脱炭素化とエネルギー安全保障を両立させる原子力が世界的に脚光を浴びていると強調。COP28での原子力の位置付けや、原子力3倍宣言、世界初となる原子力サミット(於ブリュッセル)の開催等、国際的な機運が高まっていることに加え、IT産業や製造業など幅広い産業において原子力利用の可能性が拡大していると指摘した。そして国内では、データセンターや半導体工場の増加により、電力需要の増加が予測されており、既設炉の再稼働を加速する必要があるとの考えを示した。また吉瀬氏は、人材育成についても、文科省とも連携して力を入れていく考えを示した。電気事業連合会副会長の佐々木敏春氏は、2024年はBWRの再稼働に力を入れていくと言明。新増設については、「民間事業である以上、株主・金融機関などのステークホルダーに対し、収益性が確保されていることを示さなければならない」とした上で、電力市場自由化後の事業予見性の低下や、安全対策投資の大幅増加など、ファイナンス面が改善されない限り状況は厳しいと強調した。また、日本の原子力損害賠償が無過失無限責任である点にも触れ、「このことが民間事業にとって投資判断やファイナンスにおけるネックとなっている」とし、事業予見性が確保されるよう現行制度の見直しを訴えた。同時に佐々木氏は、「原子力の必要性については国民のコンセンサスが得られていると考えている。むしろ原子力発電設備の規模感が重要だ。電力需要増が予想される中で、既設炉の稼働延長にも限界があることから、新増設が不可欠だ」と強調した。最後に田村氏は、オールドランド氏が指摘した「原子力を活用しないリスク」を踏まえた上で原子力の価値をしっかりと認識していく必要があるとし、「一体何のために事業環境を整備するのかを改めて考え、官民で取り組んでいく必要性を再確認できた」と、セッションを締め括った。

- 10 Apr 2024

- NEWS

-

【第57回原産年次大会】「今何をすべきか」を基調テーマに開幕

「第57回原産年次大会」が4月9日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開幕した。国内外より約700名が参集し(オンライン参加を含む)、10日までの2日間、「今何をすべきか 国内外の新たな潮流の中で原子力への期待に応える」を基調テーマに議論する。開会セッションの冒頭、挨拶に立った日本原子力産業協会の三村明夫会長はまず、「原子力発電の積極的な活用の機運が国内外において極めて高まっている」と強調。最近1年間を振り返り、2023年4月の「G7札幌エネルギー・環境大臣会合」では日本がG7議長国として「原子力の最大限活用」が謳われ、12月のCOP28(ドバイ)では「COP史上初めて公式に原子力が積極評価されるとともに、25か国により『原子力3倍宣言』が発出された」とした。また、直近3月には、ベルギー・ブリュッセルで、IAEAとベルギー政府の主催による史上初の原子力に特化した首脳会議「原子力サミット」が37か国参加のもとで開催されたことに言及。こうした動きをとらえ、「原子力発電の拡大を目指す国際的な動きが加速している」と、あらためて述べ、「国内外の強い原子力推進モメンタムの中で、われわれ原子力産業界は今何をすべきなのか」と、今大会基調テーマの趣旨を訴えかけた。開会セッションに続き、セッション1では「カーボンニュートラルに向けた原子力事業環境整備」、セッション2では「バックエンドの課題:使用済み燃料管理・高レベル放射性廃棄物最終処分をめぐって」、10日のセッション3では「福島第一廃炉進捗と復興状況」、同セッション4では「原子力業界の人材基盤強化に向けて」と題し、それぞれ議論する。三村会長は、これらセッションを通じ「原子力の最大活用に向けた課題と展望、日本のみならず世界のエネルギー・環境問題を解決するための糸口について、見出せることを切に願う」と、活発な議論が展開されるよう期待した。続いて、来賓挨拶に立った岩田和親・経済産業副大臣は、「福島第一原子力発電所事故の反省を一時も忘れることなく、高い緊張感を持って、安全最優先で万全の対策を行うことが大前提」と、原子力エネルギーを活用する上での姿勢をあらためて強調。さらに、元旦に発生した能登半島地震に伴うエネルギーインフラに係る被災・復旧状況も踏まえ、「不断の安全性向上に努めていくことが重要。長い積み重ねであっても、一瞬の気の緩みで信頼が失われかねない」との教訓を述べた。原子力発電に関しては、東日本大震災以降、新規プラントの建設機会喪失により、「サプライチェーン・人材を含めた原子力産業を支える事業環境は年々危機的な状況になりつつある」と懸念。次世代革新炉の建設、核燃料サイクルの推進、バックエンドの課題対応などを見据え、原子力産業の基盤を支援すべく「強靭なサプライチェーン構築に向け政策支援を一層強化していく」と、引き続き事業環境整備に取り組んでいく姿勢を示した。開会セッションでは、特別講演として、世界原子力発電事業者協会(WANO)の千種直樹CEO、元米国エネルギー省(DOE)副長官のダニエル・ポネマン氏(ビデオメッセージ)が登壇。千種氏は、1986年のチョルノービリ発電所事故を契機に設立後、世界の原子力発電事業の安全性を向上する「リーダー」となるビジョンを掲げ、35年にわたって情報交換、ベストプラクティス共有などに取り組んできたWANOの活動を紹介。WANOのメンバーとなる発電所は現在、世界で運転中460基、建設中60基に上るという。これまで蓄積された豊富なデータとその分析は「これから建設に入る国々への支援にも資する」などと、WANOのグローバルな活動姿勢を示した上で、こうした活動に対し、産業界からの一層の支援を求めた。また、同氏は、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、「ウクライナのすべての原子力発電所にとって非常に由々しき状況」と危惧。WANOとして、IAEAとも協力し、ザポリージャ発電所に係るタスクフォースミッション派遣の他、住民らの心理的ケアも行っていることを紹介した。ポネマン氏は、「エネルギー戦略における新しい視点と原子力の役割」と題し講演。かつても原産年次大会に登壇した経験のある同氏は、あらためて原産協会との協力意義を振り返りながら、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた原子力の役割を強調。電力部門にとどまらず「電気自動車の普及が進むことにより、運輸部門の脱炭素化にも重要な役割を果たす」などと、産業界による技術革新への期待を述べた上で、「世界のエネルギー業界ではますます原子力の拡大が必要」と訴えかけた。さらに、同氏は、データセンターやAIの普及に伴う世界のエネルギー需要増を、「原子力発電所の新設でも賄いきれない、遥かに速いスピードで進む爆発的勢いだ」と懸念。その上で、再生可能エネルギーの限界にも言及し、原子力の役割について、「すべての人の意見が一致することはできないが、こうした深刻な懸念にも立ち向かわねばならない」などと述べ、今大会の議論に先鞭をつけた。

- 09 Apr 2024

- NEWS

-

原産協会 「世界の原子力開発の動向」2024年版を刊行

日本原子力産業協会は4月5日、「世界の原子力開発の動向」2024年版を刊行した。世界の原子力関係施設から得たアンケートなど、独自の調査をもとに、2023年における世界の原子力発電開発の主な動向およびデータ(2024年1月1日現在)を取りまとめたもの。それによると、世界で運転中の原子力発電所は、2023年に、中国で2基、米国、フィンランド、ベラルーシ、インド、UAEでそれぞれ1基ずつ、計7基が営業運転を開始し、一方で、ドイツ、ベルギー、台湾で計5基が閉鎖され、計433基・4億1,244万kWとなった。また、建設中の原子力発電所は、中国で5基、ロシアで2基、エジプトで1基が着工し、計73基に、計画中の原子力発電所は、中国で6基、フランスで2基、韓国で2基、カザフスタンで2基、ウクライナで2基、ブルガリアで1基が新たに計画入りし、計89基となっている。原産協会の新井史朗理事長は、4月5日の記者会見で同書を紹介。福島第一原子力発電所事故以降のエネルギー情勢を振り返り、「原子力発電の導入が停滞していたが、ロシアによるウクライナ侵攻と中東情勢の緊迫化によって、化石燃料の価格高騰に拍車がかかり、エネルギー安全保障の重要性が認識されるとともに、安定供給と脱炭素の両立が可能な原子力の評価が世界的に高まっている」と強調。2023年の特筆すべき動きとしては、米国のアルビン・W・ボーグル3号機、フィンランドのオルキルオト3号機の営業運転開始をあげた。ボーグル3号機は、米国で35年ぶりの新設プラントで同国初のAP1000。同4号機も2024年中に営業運転を開始する見込みだ。オルキルオト3号機は、欧州で12年ぶりの新設プラントとして、2005年に着工したものの、欧州初のEPRということもあり、様々なトラブルに見舞われ、18年を要し2023年5月に営業運転に至った。また、近年、欧米諸国では、小型モジュール炉(SMR)の開発が非常に活発になっており、設計認証手続きが進み、他産業からも関心が表明されていることも注目点だ。一例として、新井理事長は、米国大手化学メーカーのダウ・ケミカル社による小型高温ガス炉の導入に向けたX-エナジー社との協定締結、北米最大の鉄鋼メーカーであるニューコア社の製鉄所・SMR併設計画の他、データセンターへの電力供給を図るSMR導入計画も進んでいることを紹介。同書について、「国ごとに最新の動向をまとめているほか、世界中で進む運転期間延長の状況や、SMRの開発動向などを取りまとめている」と、有用性をアピールした。

- 08 Apr 2024

- NEWS

-

原子力サプライチェーンシンポ 人材確保や海外プロジェクト参画など議論

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁による第2回「原子力サプライチェーンシンポジウム」が3月14日に都内ホールで開催された。〈既報〉来日中の国際原子力機関(IAEA)ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長による挨拶、「原子力産業の未来」と題するセッションに続き、サプライチェーン強化の取組として、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策の3つの個別テーマを設け議論。近藤寛子氏(マトリクスK代表)がファシリテータを務め、文部科学省、大手メーカーの他、原子力発電プラントの運用を支える国内バルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業も登壇した。その中で、人材育成・確保については、産官学によるプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」で国際化分科会主査を務める日立製作所・吉村真人氏が10年先を見据えたロードマップを示し、国内外、産業界、大学・研究機関、学生らを巻き込んだ広範な取組を進めていく必要性を強調。技術者教育に関しては、東芝エネルギーシステムズの小向夕紀氏が、同社の取り組む将来の革新軽水炉「iBR」開発などを踏まえた教育プロセスを紹介。社会人としての基礎教育、ものづくり、グローバルな視点とともに、原子力技術者としての安全文化醸成も重視した「高い専門性を有するプロフェッショナル」育成を目指していると強調した。海外プロジェクトへの参画については、米国ホルテック社がミシガン州に建設する「SMR-300」(電気出力30万kW)プロジェクトにおける三菱電機との計装機器関連の協働を紹介。SMR(小型モジュール型炉)の固有の安全性、工業地域への熱供給の可能性、既存軽水炉の許認可が準用できるといったメリットをあげ、「今後、世界の需要に応えていくには、日本のサプライヤーとも協力していく必要がある」と、日本の技術力活用に期待を寄せた。また、原子力分野の国際連携強化と海外展開支援に関し、原産協会の植竹明人常務理事が2023年11月28~30日にフランス・パリで開催された「世界原子力展示会」(WNE2023)について紹介。同展示会の会場レイアウトを図示し、88か国・地域から約23,600人が参加した盛況ぶりを述べる一方、中国や韓国に比して日本の占める展示スペースが見劣りしていたことに懸念を示した。供給途絶対策については、CGD(Commercial Grade Dedication、一般品を評価・検証することで原子力施設での使用を可能とする手法)の取組が焦点となった。その中で、日本電機工業会原子力部長の小澤隆氏は、54年前の同日、国内初のBWRプラントである日本原子力発電敦賀1号機が運開したことに触れ、これまで60年余にわたり築かれた国内サプライチェーン発展の経緯を振り返るとともに、福島第一原子力発電所事故以降の状況として、新規プラント建設の停滞による経験者の高齢化・リタイヤを懸念。大手メーカーとして、日立GEニュークリア・エナジーからは、電動弁、排風機など、CGDの適用可能が確認済みの品目とともに、「原子力品としての供給力が困難となった製品、設計変更により供給不可となった製品、従来のサプライヤーが撤退した製品」の品質レベルを維持した供給に向けて、その適用意義が述べられた。また、サプライヤーとして、岡野バルブからは、「新規採用品を一般品とすることができれば、サプライヤーの候補や製品選択肢の幅が大きく広がる」メリットがある一方で、シビアアクシデント対策など、新たな調達品目により、不適合・トラブル対応時の影響や、品質管理規格の高度な要求から、労力・コストに見合った顧客対応に支障をきたす可能性が課題としてあげられた。

- 18 Mar 2024

- NEWS

-

原子力サプライチェーンシンポ開催

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁は3月14日、国内原子力関連企業による海外展開や事業承継、人材育成支援などの原子力サプライチェーン維持・強化策を紹介・議論し、取組を加速すべく、「原子力サプライチェーンシンポジウム」を都内ホールで開催。オンラインも含め約400名が参加した。同シンポジウムの開催は、昨春に続き2回目。前回、経産省より「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の設立が発表され、NSCPの枠組みを通じ、原子力人材の育成・確保、部品・素材の供給途絶対策や事業承継、海外プロジェクトへの参画に対し、地方経済産業局とも連携した支援態勢を構築する取組が進められている。シンポジウム開会に際し、挨拶(ビデオメッセージ)に立った齋藤健経済産業相は、昨年末のCOP28の成果などから、「世界では原子力の必要性を再認識する動きが着実に加速している」と期待。その一方、国内で元旦に発生した能登半島地震にも鑑み、今後の原子力活用に向け、「福島第一原子力発電所事故への反省を一刻も忘れることなく、高い緊張感を持って安全最優先に万全の対応を行うことが大前提」とあらためて強調。さらに、東日本大震災後の13年を振り返り、原子力発電所新規建設の機会が失われていることから、「次世代にバトンを引き継ぐ時間的猶予は殆ど残されていない」と、技術基盤・人材確保の維持を危惧し、政府として官民ミッション団の北米派遣など、同志国とのサプライチェーン交流を通じて、政策支援の多角化を強化していく方針を示した。今回のシンポジウムには、来日中のラファエル・マリアーノ・グロッシー国際原子力機関(IAEA)事務局長も出席。同氏も、COP28を振り返り、「再生可能エネルギーと原子力が並び、国際的なコンセンサスが得られるようになってきた」と、原子力の役割に期待。海水淡水化やデータセンターへの運用など、原子力技術の多様な可能性にも言及したほか、近くベルギーで開催予定の各国首脳が参集する原子力エネルギーのサミットについて紹介し、新たな原子力市場・プロジェクトの開拓をリードしていくことに意欲を示した。また、グロッシー事務局長は、「産業界も規制当局も一つの傘の下で議論する必要がある」と指摘。IAEAとして「皆様と新しい時代を切り拓いていきたい」とエールを送った。また、原産協会の三村明夫会長も、挨拶の中で「原子力発電の積極的な活用の機運は、国内外にて極めて高まっている」と強調。近く検討が開始される次期エネルギー基本計画に向けて、「原子力の役割がより具体的に示される必要があり、そうなるものと信じている」とした。さらに、日本の原子力開発を振り返り、原子炉圧力容器や発電タービンなど、主要機器の国内供給比率は9割に及び、プラント保守も50年以上の経験を有すると、国内サプライチェーンの技術力を再認識し、「既存炉の最大限の活用にとどまらず、新設炉の建設において大いに力を発揮する」と期待を寄せる一方で、具体的な新規建設計画が停滞していることから、「産業基盤の劣化が進行する」と、現状を危惧。今回のシンポジウムでは学生も参加し合同企業説明会が併催されることに触れ、「これからの原子力産業界を背負っていく可能性のある皆さんに世界の原子力利用推進の熱量を感じ取ってもらいたい」と強調した。「原子力産業の未来」と題するセッションでは、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会をリードした山口彰氏(原子力安全研究協会理事)が講演を行ったほか、三菱重工業より革新炉開発の取組について発表。サプライチェーン強化の取組に関する個別テーマについては、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策に関する3つのセッションが設けられ、資源エネルギー庁、文部科学省、日本電機工業会、大手メーカーの他、原子力発電プラントを支えるバルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業などが登壇し議論した。

- 15 Mar 2024

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 福島第一原子力発電所事故から13年で所感

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は2月22日の記者会見で、福島第一原子力発電所事故から間もなく13年を迎えるのに際し所感を述べ、また、電力システム改革の検証に関し意見を提出したことを紹介した。福島第一原子力発電所事故から3月で13年を迎えるのに際し、新井理事長は、あらためて被災した方々への見舞いの言葉とともに、復興に携わる方々の尽力に対し謝意を表した上で、県内6町村に設定された「特定復興再生拠点区域」における避難指示の全解除、新たに新設された「特定帰還居住区域」に係る大熊町、双葉町、浪江町、富岡町の申請・認定など、復興に向けた最近の動きに言及。また、福島県産食品に対する輸入規制が縮小し、2021年度は過去最高、2022年度も過去2番目の輸出量を記録したことなどを紹介。2023年8月に開始した福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出については、「廃炉の貫徹に向けた重要なステップ」との認識をあらためて示す一方、これに伴う近隣諸国による日本産水産物の禁輸が改善されない状況に関し遺憾の意を述べた。さらに、2023年1月、年度後半に予定されていた福島第一2号機における燃料デブリの試験的採取の開始時期が延期されたことに関し、新井理事長は、「今後も安全最優先に一歩一歩進めてもらいたい」と強調。原子力産業界として、「東京電力が進める廃炉の取組をしっかりと支援していくとともに、福島県産品の消費拡大に貢献していく」との姿勢を示した。また、新井理事長は、現在、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会で進められている電力システム改革の検証に対し、このほど意見を提出したことを紹介。原子力の最大限活用が可能な電力システムを構築する必要があるとの考えに基づき、「現在の電力システムで、2030年のエネルギーミックスを達成できるのか、また、長期脱炭素電源オークションについて、ファイナンスの観点や投資回収の予見性確保の観点から、適切な制度となっているか」について、検証を求めたものと、説明した。

- 22 Feb 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 事業環境整備などを議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が2月20日に開かれ、デロイトトーマツ合同会社よりヒアリングを受け、原子力事業の資金面での課題などについて議論した。〈配布資料は こちら〉はじめに、資源エネルギー庁が直近の原子力動向を報告。東北電力女川2号機の再稼働予定が安全対策工事完了時期の見直しにより2024年9月となることを紹介した。また、元旦に発生した能登半島地震に関しては、北陸電力志賀原子力発電所の安全機能に異常はなく、「今回の地震を通じて得られた教訓等を踏まえながら、原子力防災体制の充実・強化を図っていく」とした。同調査会電力・ガス基本政策小委員会において進められている電力システム改革の検証については、1月に「長期脱炭素電源オークション」の初回応札が開始されたところだが、バックエンド事業の遅延など、原子力発電固有のリスクに係わる指摘事項を整理し、議論に先鞭をつけた。デロイトトーマツは、「長期脱炭素電源オークション」で、既設原子力発電所の安全対策投資が次回応札より対象となる見込みを踏まえ、投資回収・ファイナンスにおける課題を提起。当該制度について「容量市場と比較して、大幅に予見可能性の向上に寄与するもの」と評価する一方で、運転終了後の廃炉期間に生じる費用に関して、「事前に総額を見積もることができず、運転期間中の回収が困難となるおそれがある」などと、原子力発電固有の不確実性を懸念。官民の役割分担や民間資金活用の可能性他、ファイナンス面の課題にも言及した上、次期エネルギー基本計画において、長期的な原子力産業の戦略について明確化する必要性などを指摘した。これに対し、委員からは、「長期的な安全性、安定供給、経済効率性、環境適用に関連するリスクを抽出して、海外の取組も参考にしつつ、今後改善策を検討していく必要があると思う」とする意見、事故に備えた財務基盤の検討など、原子力に特化したリスクに係わる指摘もあり、今後さらに議論を深めていく必要性が示唆された。専門委員として出席した日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「事業者が投資意欲を持てるような、事業者に適切なファイナンスがつくような、事業環境整備が必要だ」と指摘した。〈発言内容は こちら〉なお、今回の会合をもって退任することとなった山口委員長は、閉会に際し、主に安全性向上の議論をリードしてきた経験を振り返りながら、「まだ道半ばと思う。これまでの議論をしっかり活かしてもらいたい」と、挨拶を述べた。

- 21 Feb 2024

- NEWS

-

サプライチェーン構築に向け日英が協力

日本原子力産業協会はこのほど、駐日英国大使館が主宰する「日英サプライチェーン・パートナーシップ・プロジェクト」の一環として開催されたオンライン企業説明会の運営支援を行った。説明会は、1月24日、30日、2月7日の計3回にわたり行われ、日英合わせて16社の企業がそれぞれの事業について紹介。両国から計148名の関係者が傍聴参加した。「日英サプライチェーン・パートナーシップ・プロジェクト」は、2023年に駐日英国大使館および関係者により立ち上げられ、日英の原子力分野で活躍する企業が有する知見・技術を学び合うことにより、将来的に両国企業のビジネスパートナーシップの発展に寄与することを目指すもの。日本としては、英国から、廃止措置・廃棄物管理や、小型モジュール炉(SMR)などの先進原子力技術について、学ぶべき知見・技術も数多い。昨秋に英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館により開催された「日英原子力産業フォーラム」では、ジュリア・ロングボトム駐日英国大使も、日本で進められる高温ガス炉開発や福島第一原子力発電所廃炉における日英協力を例に、「日英企業間のパートナーシップをさらに深めていきたい」と期待を寄せている。今回の説明会で、福島第一原子力発電所廃炉の関連では、英国から、2022年に東京電力と「廃炉事業のプロジェクトマネジメント強化の協業契約」を締結したJacobs社が参加。同社の担当者は、英国セラフィールド廃止措置の経験を活かした専門的知識・エンジニアリングサービスなどの強みをアピール。原子力産業にとどまらず、航空・宇宙、自動車、情報通信ネットワーク、防衛など、「それぞれの分野で長く続くソリューションを顧客に提供する」という使命を強調し、日本でのビジネス拡大に向けて、東京本社を最近開設したことなどを紹介した。また、日本のサプライチェーンとして、岡野バルブ製造が参加。国内のBWRバルブで80%のシェアを占める同社の担当者は、アジア、アフリカ、南米など、途上国を含む海外への供給実績をアピール。自社施設での材料開発・設計、販売、納品、メンテナンスや、国際規格への適合を通じた厳しい品質管理を特長としてあげたほか、高温ガス炉向けの遮断弁開発の取組なども紹介した上で、「100年の実績を持つ専門メーカーとして、英国の企業にも満足してもらえる高品質の製品を提供できる」と強調した。原産協会では、今回のオンライン企業説明会を通じた意見交換を踏まえ、今後も、英国大使館および産業界の関係者と協力し、世界の原子力市場へのソリューション輸出、技術的・商業的パートナーシップの発展をさらに支援していくこととしている。

- 13 Feb 2024

- NEWS