キーワード:METI

-

2022年度概算要求が出そろう、高温ガス炉利用や福島の水産復興で新規計上

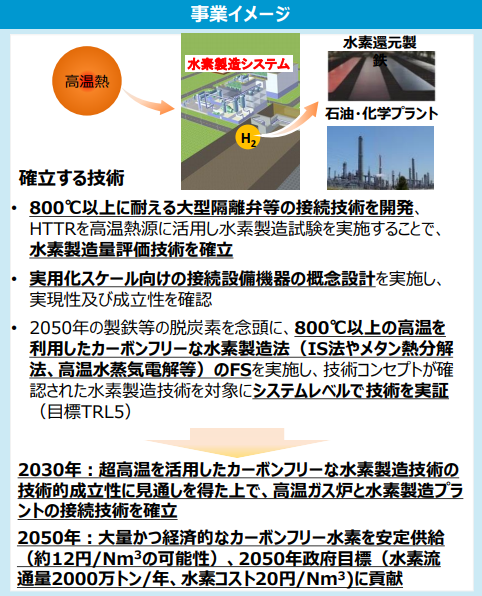

政府の2022年度予算概算要求が8月31日に出そろった。経済産業省では、エネルギー対策特別会計で前年比11%増の8,242億円を要求。「福島の着実な復興・再生」と「2050年カーボンニュートラル/2030年温室効果ガス排出削減目標の実現」が柱。福島復興の関連では、「次世代空モビリティ(ドローン・空飛ぶクルマ)の社会実装に向けた実現プロジェクト」で新規に38億円を計上。2020年に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」を活用し、ドローンのさらなる利活用拡大、大阪関西万博での空飛ぶクルマの活用と事業化を目標に、(1)性能評価基準の開発、(2)運航管理技術の開発、(3)国際標準化――を図る。原子力イノベーションの関連では、7月に運転を再開した日本原子力研究開発機構の高温ガス炉「HTTR」を活用する「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」で新規に9億円を計上。「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、2030年までに高温熱源となる「HTTR」と水素製造プラントの接続技術を確立させ、カーボンフリー水素製造が可能なことを実証し、2050年には製鉄や石油化学プラントなどへ大量かつ安価な水素を安定的に供給する産業利用につなげることを目指す。文部科学省では、原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組として、前年比21%増の1,786億円を要求。経産省と同じく「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた技術開発で拡充を図っており、高温ガス炉に係る研究開発の推進として前年の約1.5倍となる22億円、ITER(国際熱核融合実験炉)計画の実施で前年の約1.4倍となる314億円を計上。同計画の関連で、2020年に組立が完了した量子科学技術研究開発機構の先進超伝導トカマク装置「JT-60SA」の運転本格化に向け、前年の約5.5倍となる53億円 を計上している。「福島県次世代漁業人材確保支援事業」のイメージ(復興庁発表資料より引用)復興庁では、原子力災害からの復興・再生で、前年度より微減の4,428億円を要求(事項要求あり)。観光に関わる風評被害対策として、国内外からの誘客促進に向け海の魅力を発信する「ブルーツーリズム推進支援事業」(国土交通省)で新規に3億円を計上。また、福島の水産業復興に向け、「水産業復興販売加速化支援事業」(農林水産省)、「福島県次世代漁業人材確保支援事業」(同)として、それぞれ41億円、4億円を新規に計上している。原子力規制委員会では、総額で前年比24%増の561億円を要求。昨今発生した原子力発電所のテロ対策不備事案を踏まえ、「核物質防護検査体制の充実・強化事業」として16億円を新規に計上したほか、機構・定員要求として核セキュリティ部門に首席核物質防護対策官の創設などを盛り込んでいる。内閣府では、原子力防災対策の充実・強化として、前年の約1.7倍となる172億円を要求。新型コロナウイルス感染症への対応も含めた緊急時避難の円滑化など、原子力災害対応の実効性向上に向け、関係自治体における取組の支援を図っていく。

- 02 Sep 2021

- NEWS

-

福島第一廃炉に関するIAEAレビューミッションが評価レポート、2018年以来の来日

IAEA・グゼリ氏(右)より評価レポートを受取る江島経産副大臣(経産省ホームページより引用)福島第一原子力発電所の廃炉に関するIAEAのレビューが8月27日に終了し、26の評価事項と23の助言を示した評価レポートが、来日中の同レビューミッションで団長を務めたIAEA核燃料サイクルの廃棄物技術部長・クリストフ・グゼリ氏より江島潔経済産業副大臣に手渡された。〈経産省発表資料は こちら〉IAEAによるレビューミッション来日は、2018年11月以来5回目となるが、今回は感染症対策のため、チーム全員の来日ではなく、6月末から8月初めにかけて週2回のオンラインを通じた討議を経た後、福島第一原子力発電所の現地視察についてはグゼリ氏を含む2名が23、24日に行う形となった。福島第一を訪れALPS処理水を手にするグゼリ氏(東京電力ホームページより引用)処理水の安全性に関しては、別途9月にIAEAの担当幹部が来日し専門的評価が行われる予定だが、27日にフォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者説明を行ったグゼリ氏は、4月の日本政府による処理水処分に関する基本方針決定について、廃炉計画全体の実行を促進するものとして「評価すべき点」と述べた。2018年の前回レビューミッションからの主な進展としては、3号機使用済燃料プールの燃料取り出し完了(2021年2月)、汚染水発生量が約170㎥/日(2018年度)から約140㎥/日(2020年度)に低減したことなどがあげられるが、グゼリ氏は、「東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーは詳細な計画を示しており、安全に対する強いリーダーシップも発揮されている」と、組織・プロジェクトマネジメント力を評価。2020年4月に完了した1/2号機排気筒の解体作業にもみられた地元産業の活用についても、「地元の雇用創出や経済活性化につながるもの」などと、肯定的な見方を示した。また、2022年に2号機より着手予定の燃料デブリ取り出しについては、「包括的に性状把握を行っていく必要がある」と、7月に英国より日本に到着したロボットアームによるサンプリング調査の意義を強調したほか、廃棄物の管理や最終的な処分までを見据えた研究開発の必要性も指摘した。

- 27 Aug 2021

- NEWS

-

経産相とIAEA事務局長とが会談、福島第一レビューミッション来日で合意

8月18~20日の日程でオーストリアを訪問中の梶山弘志経済産業相は19日、R.M.グロッシーIAEA事務局長と会談し、日本側の要請に応じ福島第一原子力発電所の廃炉、および処理水の安全性に関する各レビューミッションの来日について合意した。〈経産省発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所の廃炉全般に関しては、政府・東京電力による中長期ロードマップに基づく取組の進捗状況に対する国際レビューとして、これまで4回にわたりIAEA専門家で構成されるレビューミッションを受け入れている。直近のミッションは、2018年11月に来日しており、日本に対し、17の評価事項と21の助言を提示した。今回の会談で、5回目となるミッションが8月23日の週に来日することが決まり、梶山大臣は、グロッシー事務局長に対し、厳正で透明性のあるレビュー実施を依頼した。また、処理水の安全性に関するレビューについては、9月にIAEAの担当幹部が来日し開始することで合意。処理水の放出時における周辺環境への影響を含む安全性について、IAEAの安全基準に照らした専門的評価がなされる予定。福島第一原子力発電所の処理水に関しては、梶山大臣がグロッシー事務局長と4月にTV会談を行った際、(1)レビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保――で協力を要請しており、7月にはIAEAの支援について日本政府・IAEA間で署名が行われている。この他、会談で、梶山大臣は、カーボンニュートラルの実現に向けた原子力の持続的な利用に関して、原子力分野の人材育成と正確な情報発信に関する新たな取組について提案。IAEAが加盟国に対し実施する原子力人材の育成事業で、事故の教訓を踏まえ福島第一原子力発電所を専門教育の場として活用することを提案するとともに、若手女性研究者の原子力科学・技術分野でのキャリア構築支援を目的として創設された「IAEAマリー・キュリー奨学金」などへの支持を表明した。「IAEAマリー・キュリー奨学金」は、2020年の国際女性デー(3月9日)に、マリー・キュリー博士の功績を顕彰して、グロッシー事務局長が立上げを表明したもので、日本も50万ユーロの支援を行っている。

- 20 Aug 2021

- NEWS

-

総合エネ調WG、電源別発電コストの試算結果をまとめる

総合資源エネルギー調査会の発電コスト検証ワーキンググループ(座長=山地憲治・地球環境産業技術研究機構理事長)は8月3日、2020年および2030年の各時点における電源別発電コストの試算結果をまとめた。〈配布資料は こちら〉同調査会下、基本政策分科会による2030年に向けたエネルギー政策の議論の参考とすべく、3月末より検討を行ってきたもので、石炭火力、LNG火力、原子力、風力(陸上/洋上)、太陽光(事業用/住宅)など、15の電源別に、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりコストを算出。7月の前回WG会合で概算値が示されていたが、今回、各電源ごとに内訳(政策経費、社会的費用、燃料費、運転維持費、資本費)を明示し精緻化した値となっている。WGでは、風力や太陽光などの自然変動電源の比率が増えることに伴い、単体電源の評価に加え、電力システム全体を安定させる「系統安定化費用」の取扱いが議論となったが、3日のWG会合では、委員の荻本和彦氏(東京大学生産技術研究所特任教授)が、ある電源を電力システムに受け入れるための費用も含め分析する「電源別限界コスト」の評価手法について説明。同評価によって、例えば、現状のエネルギーミックスに太陽光を追加した場合に発生する火力の効率低下に伴う費用も反映されるとしている。各電源が電力システム全体に与える影響に関する評価は、OECD他、諸外国でもエネルギー政策立案に活用されており、今回まとめられた試算結果では、2030年時点の発電コストについて、この「電源別限界コスト」も参考値として追記した。それによると、基本値との対比で、原子力で11.7円が14.4円に、陸上風力で14.7円が18.5円に、太陽光(事業用)で11.2円が18.9円となるなど、それぞれ上昇。4日の基本政策分科会にも出席し説明を行った荻本氏は、どの電源を追加しても電力システム全体にコストが生じることから、「上がる費用をどう抑制し負担するかが次の課題だ」と、エネルギー需給全体を俯瞰した継続的議論の必要性を強調した。

- 04 Aug 2021

- NEWS

-

総合エネ調、次期エネルギー基本計画の素案示す

次期エネルギー基本計画の素案が7月21日、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)で示された。今夏、現行計画の策定から3年となることから、昨秋より見直しに向け検討を行ってきたもの。〈配布資料は こちら〉分科会会合の冒頭、梶山弘志経済産業相は、「『2050年カーボンニュートラル』に加え、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減する新たな目標を踏まえ、温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野の取組は極めて重要」と述べた上で、素案をもとに議論を深めるよう求めた。新たなエネルギー基本計画は、「気候変動問題への対応」と「日本のエネルギー需給構造の抱える課題の克服」を視点に、主として(1)福島第一原子力発電所事故後10年の歩み、(2)「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた課題と対応、(3)2050年を見据えた2030年に向けた政策対応――から構成。各論に先立ち、2021年3月に東日本大震災と福島第一原子力発電所事故から10年を迎えたのに際し、「事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて、エネルギー政策の再出発を図っていくことが今回のエネルギー基本計画の見直しの原点」と改めて明記された。昨秋、菅首相が表明した「2050年カーボンニュートラル社会の実現」に向けては、再生可能エネルギーや原子力などの実用段階にある脱炭素電源の活用、火力発電のイノベーション(水素・アンモニア発電、CO2貯蔵・再利用など)の追求、産業・民生・運輸部門の「脱炭素化された電力による電化」を図っていくとした。原子力については、現行計画(2050年シナリオの設計)の記載を踏襲し、再生可能エネルギーの拡大を図る中、可能な限り依存度を低減するとし、リプレース・新増設については記載せず、「必要な規模を持続的に活用していく」としている。原子力人材・技術・産業基盤の強化、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発も引き続き進めていく。現行のエネルギー基本計画が策定された2018年以降の情勢変化として、「脱炭素化に向けた世界的潮流」に加え、新型コロナウイルス感染症の急拡大による生活の変化、米中対立による国際的な安全保障の緊張感の高まり、自然災害の多発やサイバー攻撃など、エネルギーの安定供給を脅かすリスクをあげ、「こうした国内外の動向を踏まえながら進めていくことが時代的な要請となっている」と明記。次期基本計画素案が示す2030年度の電源構成見通し(右は現行のエネミックス、資源エネルギー庁発表資料より引用)2030年に向けた政策対応としては、「S+3E」(安全性、エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合)の実現のため、最大限取り組むことを基本方針に掲げ、需要サイドの徹底した省エネを始め、各エネルギー源や資源・燃料の安定的確保の取組について記載。原子力については、安全最優先での再稼働、使用済燃料対策、核燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向けた調査の実施、長期運転に係る諸課題への取組、消費地域も含めた国民理解促進などの「対策を将来へ先送りせず、着実に進める取組」とともに、国民・立地地域・国際社会との信頼関係構築、研究開発の推進について述べている。また、「需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合」として、2030年度のエネルギー需給見通しを図示。総発電電力量は現行の2030年エネルギーミックスの約1兆650億kWhから約13%減の約9,300億kWhと見込まれた。電源構成では、再生可能エネルギーが36~38%(2030年エネルギーミックスで22~24%)、水素・アンモニアが1%(同0%)、原子力が20~22%(同・同じ)、LNGが20%(同27%)、石炭が19%(同26%)、石油が2%(同3%)となっている。今回のエネルギー基本計画の素案では、「国民各層とのコミュニケーションの充実」の項目の中で、エネルギー教育に関して具体的な記述がなされている。最近日本原子力学会より中学校教科書のエネルギーに関する記述で調査報告が出されたところだが、素案では、「エネルギー選択は、理科、社会、家庭科、技術科といった様々な教科にまたがる上、『正解』がない課題でもあり、子供たちが自らの考えを深め、『じぶんごと』として向き合うことができるテーマ」と、重要性を強調。その上で、エネルギー教育に関する授業展開例や副教材、電力バランスについて考えるゲーム・コンテンツの作成、全国各地でエネルギー教育に取り組む教員の支援などを例示している。基本政策分科会では、エネルギー基本計画の取りまとめに向け、今回会合での議論も踏まえ、引き続き審議を行う。

- 21 Jul 2021

- NEWS

-

低炭素電源の中でも原子力は遜色なし 発電コスト

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は7月13日、前回会合までの「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた様々な想定・前提条件に基づく複数シナリオ分析に続き、発電コストに関わる検証報告を受けさらに議論した。〈配布資料は こちら〉エネルギー基本計画の見直しに資するべく、同分科会下、発電コスト検証ワーキンググループが3月末より検討を開始し、7月12日に電源別の発電コスト試算結果をまとめている。冒頭、梶山弘志経済産業相は、「それぞれの電源の特徴・特性を踏まえ、2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標(2013年度より46%減)とエネルギー安定供給の両立に向けた課題や対応の方向性を集中的に議論して欲しい」と述べた。2030年の電源別発電コスト試算(計算方法・各費目の内訳は配布資料2のP.8・9を参照、資源エネルギー庁発表資料より引用)発電コスト試算結果については、WG座長の山地憲治氏(地球環境産業技術研究機構理事長)が説明。原子力、石炭火力、LNG火力、石油火力、風力、太陽光、水力など、15の電源別に、2030年時点で「新たな発電設備を更地に建設・運転」した際の発電電力量(kWh)当たりのコストを、一定の計算式に基づき試算(設備利用率・稼働年数を設定し、建設から廃止に至るライフサイクル全体を評価するモデルプラント方式)したもの。太陽光・風力の大量導入により、その出力変動を補う火力・揚水式水力発電のバックアップ調整、地域間連系線の増強、大型蓄電池導入などに伴い追加費用「統合コスト」が高まることを考慮すべきとした上で、原子力は11円台後半以上、石炭火力は13円台後半~22円台前半、LNG火力は10円台後半~14円台前半、石油火力は24円台後半~27円台後半、陸上風力は9円台後半~17円台前半、太陽光は8円台後半~14円台前半などと算出。原子力については設備利用率70%、稼働年数40年で試算しているが、分科会委員の豊田正和氏(日本エネルギー経済研究所顧問)は、稼働率の向上でさらにコストが下がる可能性に言及し、脱炭素電源の中では最も安価な部類に入ることを指摘。実際、司法判断による運転差し止め期間を除けば、再稼働プラント(9基)の平均設備利用率は概ね世界水準に匹敵する80.4%となっている。また、イノベーション推進を主張する隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)は、再生可能エネルギーの急拡大に関し、「開発を急ぐあまり山林のCO2吸収価値を損ねることがあってはならない」と警鐘を鳴らした上で、火力の脱炭素化に向けた水素・アンモニア混焼や、海外におけるCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)適地確保など、政策支援を通じ「目に見える成果」が現れることを切望。原子力については、「自前のエネルギーで供給の安定とコスト削減を図ることが不可欠」との日本の立ち位置から、再稼働の着実な推進とともに新型炉・小型炉の開発・導入を政策に盛り込むよう求めた。エネルギー基本計画見直しの議論も大詰めとなってきたが、資源エネルギー庁は、他の小委員会も含めたこれまでの議論を整理し、2030年の再生可能エネルギー導入量について、現行のエネルギーミックス水準の1.2~1.3倍に相当する3,120億kWhとの見通しを示した。これは日本で原子力発電が最盛期だった頃(1996~2002、2005~06年度)の年間発電量にほぼ匹敵する。

- 14 Jul 2021

- NEWS

-

福島第一処理水で政府WGが茨城県で開催

福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する基本方針決定を受けた関係閣僚会議下のワーキンググループ(座長=江島潔経済産業副大臣)の第3回会合が6月25日、茨城県水戸市で行われた。5月31日の福島県、6月7日の宮城県での開催に引き続き、地元自治体・産業団体代表らより意見を聴取。経産省、復興庁、農林水産省、環境省、東京電力が対応策などについて回答した。〈配布資料は こちら〉茨城県・大井川知事今回の会合に出席した茨城県の大井川和彦知事は、政府による行動計画の策定に関し、「漁業関係者などの声をしっかりと受け止めた上で、具体的かつ効果的な対策を明確に打ち出し国民の理解を得ていくこと」と要望。その上で、処理水の取扱いに係る今後の対応について、(1)関係者に対する説明と理解、(2)国内外への情報発信、(3)海洋放出設備に係る安全対策の徹底、(4)万全な風評被害対策、(5)風評被害が生じた場合の政府が前面に立った損害賠償、(6)茨城県沖のモニタリングの強化、(7)国際社会の理解醸成、(8)東京電力の指導・監督――を求めた。茨城沿海地区漁業協同組合連合会会長の飛田正美氏、茨城県水産加工業協同組合連合会会長の髙木安四郎氏は、いずれも「海洋放出に反対」との立場を明示。飛田氏は漁師の後継者問題を、髙木氏は水産物加工品の新製品開発・販路拡大に及ぼす影響をそれぞれ懸念し、具体的・長期的な風評被害への対応策を求めた。情報発信に関しては、茨城県商工会議所連合会会長の大久保博之氏が、消費者の声を踏まえ女性の視点から見たわかりやすい説明の重要性を強調したほか、地元への風評被害相談窓口の設置を要望。この他、農業、ホテル・旅館業の関連団体も意見を陳述し、1999年に東海村で発生したJCO臨界事故の経験から「風評被害にさらされるのはこれで2度目」といった声もあがった。県内自治体からは漁港・海水浴場を有する大洗町の國井豊町長らが出席。同氏はマスコミの報道姿勢やSNSを通じた流言飛語を危惧し、「まずは今ある風評被害をしっかり解決すべき」と訴えた。茨城県産の水産物に関し、政府関係からは、葉梨康弘農水副大臣が自身の衆議院議員選挙区内に位置する霞ヶ浦の天然ナマズが最近出荷解禁となったことを紹介。江島副大臣は前職で市長を務めていた山口県下関市の名産でもあるアンコウを例に「日本の財産の一つ」と称え、それぞれ支援を惜しまない姿勢を示した。WGによるヒアリングなどを踏まえた対応すべき課題や必要な対策は関係閣僚会議に報告され、今夏の中間とりまとめ、年内を目途とする中長期的行動計画策定に資することとなる。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 25 Jun 2021

- NEWS

-

「2050年カーボンニュートラル」で新たなグリーン成長戦略、梶山経産相「しっかり実行」と

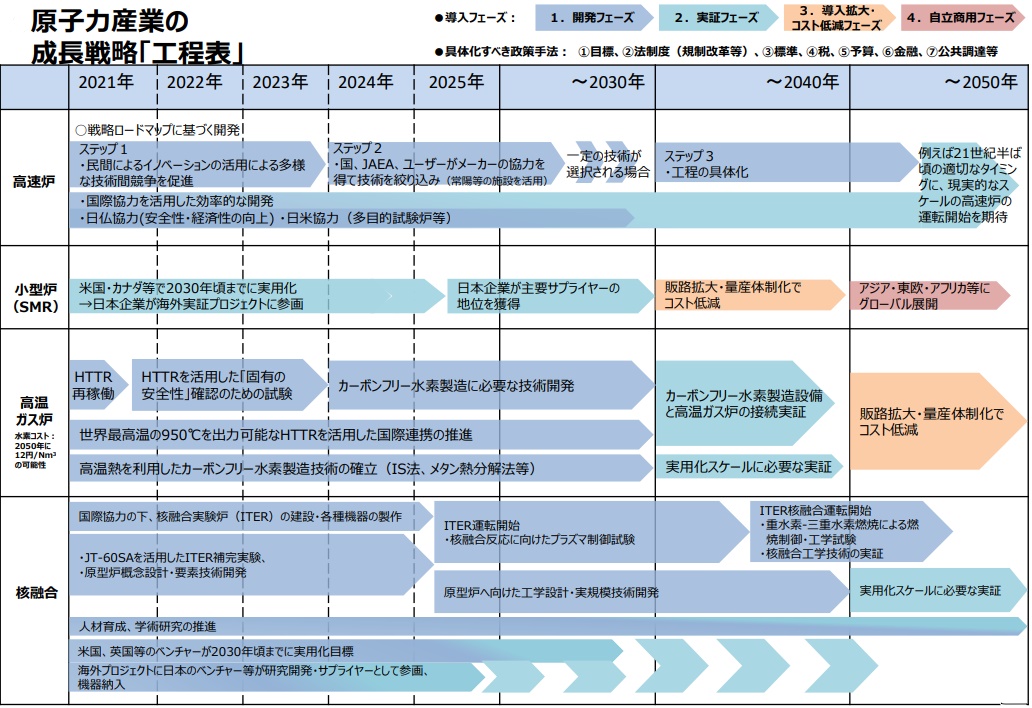

経済産業省は6月18日、新たな「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。2020年12月に「経済と環境の好循環」につなげるための産業政策として関係省庁との連携により策定された同戦略だが、このほど脱炭素効果以外の国民生活へのメリットについて深掘りするなど、さらなる具体化を図ったもので、同日閣議決定の「成長戦略実行計画」にも盛り込まれている。新グリーン成長戦略では、14の重要産業分野(洋上風力・太陽光・地熱、水素・燃料アンモニア、次世代熱エネルギー、原子力、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラ、食料・農林水産、航空機、カーボンリサイクル・マテリアル、住宅・建築物・次世代電力マネジメント、資源循環、ライフスタイル)ごとに2050年までの工程表を再整理。原子力産業では、目標として(1)国際連携を活用した高速炉開発の着実な推進(新たに追加)、(2)2030年までに国際連携による小型モジュール炉(SMR)技術の実証、(3)2030年までに高温ガス炉による水素製造に係る要素技術の確立、(4)ITER計画等の国際連携を通じた核融合研究開発の着実な推進――を掲げている。国民生活へのメリットとしては、研究炉を利用した医療用放射性同位体の製造による先進的がん治療への貢献を例示。経産省では新戦略の策定に際し、2020年末に民間企業、大学、研究機関、行政庁の若手有志(平均年齢30歳)からなるワーキンググループを設け5回にわたり議論。2050年に指導的立場で活躍する人たちの意見として、「2050年カーボンニュートラル」実現の取組が短期的にコスト負担ととられぬよう未来に残す総資産を測る指標「GDS」(国内総持続可能性、Gross Domestic Sustainability)の政策導入を検討すべきといったWG提言も今回のグリーン成長戦略に記載された。会見を行う梶山経産相梶山弘志経産相は22日の閣議後記者会見で、「『2050年は遠い先の将来ではなく近い将来』との認識のもと、関係省庁と連携しグリーン成長戦略をしっかりと実行していきたい」と述べている。

- 22 Jun 2021

- NEWS

-

エネルギー白書2021がまとまる、「2050年カーボンニュートラル」などピックアップ

エネルギー白書2021(写真は報道配布用)2020年度の「エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2021)が6月4日、閣議決定された。今回の白書では、「エネルギーを巡る状況と主な対策」として、(1)福島復興の進捗、(2)2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と取組、(3)エネルギーセキュリティの変容――についてまとめている。例年、冒頭に取り上げている福島の復興については、「東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から10年が経過した」と、2020年度末を一つの節目ととらえ、これまでの廃炉に向けた取組と復興の進捗状況を記述。原子力災害からの復興がエネルギー政策を進める上での原点との認識を改めて示している。2020年度は、10月の菅首相による「2050年カーボンニュートラル」実現表明を受け、12月には14の重点産業分野(洋上風力、燃料アンモニア、水素、原子力、自動車・蓄電池、船舶、食料・農林水産、半導体・情報通信、物流・人流・土木インフラ、航空機、カーボンリサイクル、住宅・建造物/次世代型太陽光、資源循環、ライフスタイル)ごとに実行計画を示したグリーン成長戦略が策定された。今回の白書では、各分野の産業・技術競争力に関する主要国比較を紹介。日本、米国、中国、韓国、台湾、英国、ドイツ、フランスの8か国・地域を対象に、過去10年間における各分野の特許数、特許の注目度などを定量化した指標(トータルパテントアセット)をもとに評価を行い、順位表をまとめている。それによると、日本は、水素、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、食料・農林水産の4分野で首位となったが、原子力では、米国(指標339,254)、中国(同220,847)、英国(同66,596)に次いで4位(同66,092)だった。これに関し、日本は原子力関連機器の製造分野での競争力が高いが、評価対象とした小型モジュール炉(SMR)や高温ガス炉などの次世代革新炉や核融合では、米国・中国が特許出願数の他、特許の注目度・脅威度も高いと分析している。各国のエネルギーセキュリティ定量評価(資源エネルギー庁発表資料より引用)また、白書では、エネルギーセキュリティに関し、エネルギー自給率、化石燃料の安定供給確保、蓄電能力、サイバーセキュリティ対策他、9つの指標による諸外国比較も紹介。随所にコラムを設け、昨冬の電力需給ひっ迫に係る要因・対策、2020年8月の米国カリフォルニア州大規模停電の経緯などを解説し、教訓を述べている。

- 04 Jun 2021

- NEWS

-

経産相と原子力事業者社長による「使用済燃料対策推進協議会」が開催

経済産業相と原子力事業者の社長らが核燃料サイクルに係る課題について話し合う「使用済燃料対策推進協議会」が5月25日に行われた。梶山弘志経産相他、資源エネルギー庁幹部が庁舎内の会議室に参集し、原子力発電所を有する11電力の社長と日本原燃社長がオンラインにて出席。〈配布資料は こちら〉核燃料サイクル確立に向けた取組の進展状況(2021年3月現在、資源エネルギー庁発表資料より引用)協議会開始に際し、梶山経産相は、「現在エネルギー基本計画の改定に向けた議論を進めているが、原子力を持続的に活用していくためには使用済燃料対策を始め、バックエンドシステムの確立が不可欠」と強調。2020年7月開催の前回協議会以降、六ヶ所再処理工場や使用済燃料乾式貯蔵施設に係る事業変更許可など、核燃料サイクル計画に具体的進展がみられていることを踏まえ、「官民の取組を一層強化していく必要がある」と述べた。これに対し、九州電力社長で電気事業連合会会長を務める池辺和弘氏は、核燃料サイクルの早期確立に向けた事業者による取組状況を説明。使用済燃料を再処理し回収されるプルトニウムをMOX燃料として有効利用する国の基本的方針のもと、「事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく必要がある」とした。現在、国内には貯蔵容量の約8割に相当する約1.9万トンの使用済燃料が存在し貯蔵能力の拡大に向けた取組が進められているが、池辺氏は、電事連として使用済燃料対策推進計画の改定を発表。事業者全体で「2020年代半ば頃に使用済燃料貯蔵容量の4,000トン程度の拡大、2030年頃にさらに2,000トン程度、合わせて6,000トン程度の拡大を目指す」とした。続いて、日本原燃社長の増田尚宏氏が六ヶ所再処理工場とMOX燃料加工工場のしゅん工・操業に向けた取組状況を説明。それぞれ2022年度上期、2024年度上期のしゅん工が予定されており、増田氏は、核燃料サイクル計画の中核となる施設をリードする立場から、「日本のエネルギーの一翼を担えるような将来性のある事業運営を目指す」とした上で、「計画通りのしゅん工を安全かつ確実に成し遂げる」と述べた。事業者による説明を受け、梶山経産相は、「核燃料サイクルの早期確立に向けた決意表明と受け止める。この方向に沿って積極的かつ主体的に取り組んでもらいたい」と期待。その上で、事業者が連携し、(1)再処理・MOX燃料加工工場のしゅん工・安定操業実現、(2)使用済燃料対策の最大限の取組、(3)プルサーマル計画の実現/MOX使用済燃料の再処理技術確立、(4)最終処分に関わる文献調査の地点拡大/廃炉廃棄物の処分・再利用、(5)地域振興の強化――に取り組むよう要望した。

- 26 May 2021

- NEWS

-

総合エネ調査基本政策分科会、2050年のシナリオ分析に基づき議論

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は5月13日、前回4月28日の会合に引き続き「2050年カーボンニュートラル」実現を見据えた今後のエネルギー政策について議論。委員の秋元圭吾氏(地球環境産業技術研究機構〈RITE〉システム研究グループリーダー)より、技術課題克服の道筋を複数想定し電源構成やコストなどを評価するシナリオ分析の結果説明を受け意見が交わされた。〈配布資料は こちら〉同分科会は12月に、2050年の発電電力量で、再生可能エネルギーを約5~6割、原子力と化石燃料+CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)を合わせて約3~4割、水素・アンモニアを約1割とする「参考値」を提示。これを基軸としRITEに複数シナリオの分析を依頼した。RITEによるシナリオ分析結果(RITE発表資料より引用)RITEが想定したシナリオは、「参考値」ケースの他、(1)再生可能エネルギー100%、(2)再生可能エネルギーの価格が飛躍的に低減する、(3)原子力の活用が進む、(4)水素・アンモニアの価格が飛躍的に低減する、(5)CCUSのCO2貯留量が飛躍的に増大する、(6)需要が変容する(自動車利用など)―各ケースに基づくもの。今回会合で秋元氏は、シナリオ分析の元となる世界エネルギー・温暖化対策評価モデル「DNE21+」を紹介。日本における原子力や再生可能エネルギーの導入に係る社会・物理的制約などの特性上、「DNE21+」活用には限界があることから、他の分析ツールも併用したとしている。分析結果によると、電力コストは「参考値」ケース(原子力10%、化石燃料+CCUS23%)で24.9円/kWhと、2020年の試算値13円/kWh程度のほぼ2倍に上り、「再生可能エネルギー100%」ケースでは53.4円/kWhとさらに増加。リプレース・新増設が行われることを前提に原子力比率2割の電源構成を想定した「原子力活用」ケースでは、24.1円/kWhとなった。これに対し委員からは、今後の議論に向けた基盤として評価が示される一方、わかりやすい情報発信や産業政策との整合性の観点からさらなる精査を求める声もあがった。水素・アンモニアの価格が低減するケース、CCUSのCO2貯留量が増大するケースで、電力コストは、それぞれ23.5円/kWh、22.7円/kWhと試算されたが、CO2を多く排出する鉄鋼産業として橋本英二氏(日本製鉄社長)は、水素利用実用化の不透明さを懸念するとともに、「安定供給とコスト抑制は絶対外せない。ゼロエミッションの生産プロセスを確立し日本の成長力につなげたい」と強調。これまでも技術イノベーション推進に関し多くの意見を述べてきた隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)は、CCUSにおけるCO2輸送・海外貯留に伴う地政学的リスクなどを指摘した上で、原子力発電を維持しバランスのとれたエネルギー構成を図っていくべきとした。また、同調査会原子力小委員会の委員も務める山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)は、「不確かさを政策でどうカバーするのか」などと、より現実的なエネルギー基本計画を検討していく必要性を強調。12日には国内初の40年超運転となる関西電力美浜3号機の運転方針が示されたところだが、同氏は、海外の長期運転のニュースとして、米国サリー1、2号機の80年運転の承認取得を紹介したほか、新増設・リプレースに関し、「技術開発のリードタイムを考えると新型炉の計画は今から取り組むことが必要」と訴えた。会見を行う梶山経産相、今夏・今冬の電力需給を始めエネ政策推進に緊張感を示した(インターネット中継)エネルギー政策の方向性に関し、梶山弘志経済産業相は14日の閣議後記者会見で、コスト、安定供給、安全性などを総合的に勘案し議論する必要性を改めて述べた上で、「日本は資源のない国で、他国のように『このエネルギーでいく』と決め打ちできる状況にない」として、多様な意見が寄せられることはいとわない考えを示した。

- 14 May 2021

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会、「46%削減」目標を踏まえ議論

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は4月28日、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた2030年に向けてのエネルギー政策について議論した。〈当日の 配布資料 動画〉議論に先鞭を付ける梶山経産相(インターネット中継)前回22日の会合では、「2030年に向けたエネルギー政策のあり方」として、資源エネルギー庁が同調査会下の原子力小委員会における議論も整理した大部にわたる資料を提示した。今回会合の冒頭、梶山弘志経済産業相は、22日夜から行われた米国主催の気候サミットに向けて菅首相が表明した「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」ことに言及。新たな目標について、「これまでの目標を7割以上引き上げるもので、達成は決して容易ではないが、一つ一つの課題を解決していくことは新たなビジネスチャンスにもつながる。この挑戦は日本の成長戦略そのもの。これを目指す道筋として、どのようなエネルギー政策が考えられるか」と述べ、委員らに対し集中的な議論を求めた。委員からはまず、福井県知事の杉本達治氏が同日関西電力美浜3号機、高浜1、2号機の再稼働(40年超運転)に同意したことを述べた上で、今後の原子力政策に関し、(1)県が消費地域から批判を受けることのないよう国民理解活動は効果の検証も合わせて行う、(2)地域振興策を継続的に充実していく、(3)新増設・リプレースの議論は安全性を高めていく観点も加える――ことを要望。福井県議会は23日に、エネルギー基本計画の見直しに向け、「原子力の位置付けを改めて明記し、安全性を最優先した既設発電所の再稼働のみならず、新技術の開発等も含めた具体的なロードマップを示すべき」とする意見書を決定している。また、日本エネルギー経済研究所理事長の豊田正和氏は、水素・アンモニアによる火力の脱炭素化加速とともに、原子力の位置付けに関し、(1)新増設・リプレースを明確化する、(2)現行エネルギー基本計画の「依存度を可能な限り低減」の表現維持には矛盾がある、(3)未稼働年数を法令に定める運転期間から除く――ことを主張。 「46%削減」を踏まえた「2050年カーボンニュートラル」実現に関しては、「環境保全、経済成長、エネルギー安定供給のトリレンマ解決に向けた投資は長期的視野で。産業が国外に流出してCO2排出量が低減しても、国力が落ちてしまっては意味がない。そのためにも原子力技術は選択肢」といったイノベーションの戦略的推進や、需要側の構造変革など、具体的な施策検討を求める意見が多く出された。委員からの発言を受け、白石部会長は、「極めて野心的。これまでの発想を転換しなければ道筋を描くのは難しい」などと述べ、次回以降さらに議論を深めていくとした。

- 30 Apr 2021

- NEWS

-

2050年カーボンニュートラルを見据え原子力小委が2年ぶりに始動

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=安井至・バックキャストテクノロジー総合研究所エグゼクティブフェロー)が2月25日、およそ2年ぶりに開かれ、2050年カーボンニュートラル実現を見据えたエネルギー政策における原子力利用の方向性について検討が始まった。同調査会の基本政策分科会では昨秋よりエネルギー基本計画の見直しに向けた検討を本格化。2050年カーボンニュートラル宣言(10月26日の菅首相所信表明演説)で、「再生可能エネルギーを最大限導入」、「安全最優先で原子力政策を進める」との方向性が示されたのを受け、同分科会では12月の会合で、原子力を巡る課題を、(1)安全性の追求、(2)立地地域との共生、(3)持続的なバックエンドシステムの確立、(4)事業性の向上、(5)人材・技術・産業基盤の維持・強化/イノベーションの推進――に整理し議論を深めていくこととした。25日の原子力小委員会会合では、このうち、安全性の追求と立地地域との共生について、電気事業連合会原子力開発対策委員長の倉田千代治氏らより説明を聴取。倉田氏は、地域との共生に関し、電力個社で行われる地元小中学校への「出前授業」、水産業への研究支援、清掃・緑化活動、イベント開催などの他、原子力防災対策の取組事例を紹介した。その中で、原子力災害時における協力要員の派遣・資機材の貸与などについて定めた事業者間協力協定(12社締結)について、3月中にも見直しを行い、派遣要員を現在の300人から3,000人規模に拡充し、発災時の住民避難を円滑に実行できる相互支援体制を構築するとした。安全性向上に関しては、原子力エネルギー協議会(ATENA)理事長の門上英氏も産業界挙げての取組状況を説明。2018年のATENA発足時を振り返り山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)は、原子力安全推進協会(JANSI)や電力中央研究所原子力リスク研究センター(NRRC)との連携効果を改めて示すよう求めた。また、立地地域との共生に関する論点の中で、資源エネルギー庁は、発電所の運転終了後も見据えた立地地域の将来像を地域と国・事業者がともに議論する場の創設を提案。これに対し、杉本達治氏(福井県知事)は書面を通じ、「国の原子力に対する考えが漠然としていては、事業者の安全への投資意欲が失われ原子力を志す人材も集まらない。結果として立地地域の安全が脅かされかねない」と、原子力政策の方向性を危惧した上で、「より具体的な内容になるよう取り組むべき」と、議論の場の早急な設置を求める意見を出した。この他、委員からは、新型コロナを機にサテライトオフィスを求める動きをとらえた「便利で快適な暮らしのモデルケース」となる地域振興策の提案や、2050年カーボンニュートラルの関連で、「2050年以降も見据え原子力の長い将来の姿を念頭に議論すべき」、「再生可能エネルギーの不確実性を補うため、原子力を一定比率持つことは国家の安定にとって不可欠」との声があった。また、原子力を巡る課題に関し、東日本大震災からの復興が進まぬ自治体の現状、地層処分に係る調査受入れを拒否する条例制定の動きなどから、「ネガティブな情報も整理すべき」といった意見や、昨今の不祥事に鑑み、「信頼回復ウェブサイトを設け真実をきちんと出していくべき」との声もあった。

- 25 Feb 2021

- NEWS

-

東北経済産業局が今年の10大ニュースを発表、震災復興関連の動きが多数

経済産業省東北経済産業局はこのほど、2020年の「東北経済・産業の10大ニュース」を発表した。毎年、同局内で候補となる印象的な出来事を募集し、職員の投票により選定を行っているもの。2020年の10大ニュースとして筆頭に上がったのは、「東北各地で新型コロナウイルス感染症拡大の影響深刻。工場の稼働停止や小売店の営業自粛措置、東北の夏祭りやイベントの中止が相次ぐ」だった。他9件の中には、東日本大震災後の産業復興に関するものが多くあがった。「常磐線が9年ぶりに全線運転再開」、「浜通りの産業再生の拠点『福島ロボットテストフィールド』が開所」、「世界最大級の再生可能エネルギー由来の水素製造装置を備えた『福島水素エネルギー研究フィールド』が開所」、「東北から新型車続々。東北地域のものづくりを大きく牽引」など。JR東日本・常磐線は、3月の帰還困難区域の一部解除(富岡町、大熊町、双葉町)に伴い、最後まで残った不通区間「富岡~浪江」が運転を再開。仙台から都内までを直通する特急「ひたち」も運行されるようになった。同じく3月に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市、浪江町)には、2018年7月の一部開所から2020年10月末までの約2年間に3万人以上が視察や実験に訪れた。5月には福島第一原子力発電所の使用済燃料プール内調査に向けた水中ロボットの操作訓練も実施。現在、20の企業・団体が入居しドローンや空飛ぶクルマなどの開発に供されており、今後、国内におけるロボットの一大開発拠点として、浜通りの産業再生、福島のロボット関連産業の発展に寄与することが期待される。昨今消費税増税や新型コロナウイルスの影響により自動車販売は低迷気味だが、トヨタ自動車東日本(宮城県大衡村)が東北地域で全量生産する小型SUV車「ヤリスシリーズ」が売上げを伸ばし、地域のものづくり企業の下支えに貢献した。また、復興関連の他、10大ニュースには、「脱炭素化に向けてエネルギー政策に動き」があがった。10月に菅首相が「2050年カーボンニュートラル」を表明し、これを踏まえたエネルギー基本計画見直しの検討も開始。2020年は、東北電力女川原子力発電所2号機について、11月に宮城県知事が国の再稼働方針に理解を表明したほか、六ヶ所再処理工場、MOX燃料加工工場、むつ中間貯蔵施設の安全審査が進展するなど、東北地域に立地する原子力・核燃料サイクル施設に係る動きがあった。

- 15 Dec 2020

- NEWS

-

資源・エネ業界、CO2排出削減の取組状況を報告

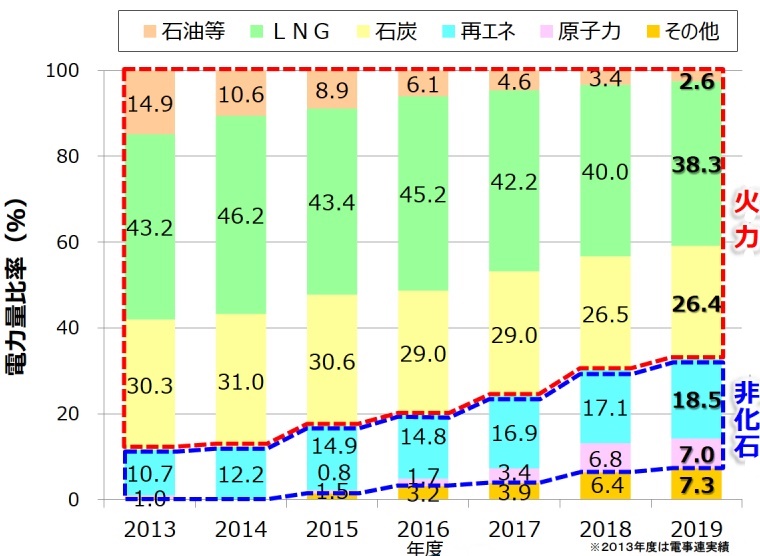

経済産業省の資源・エネルギー分野のワーキンググループが12月7日に会合を開き、関連する業界団体から2030年度に向けたCO2排出削減目標に対する進捗状況について報告を受けた。同WGは、経産省の地球温暖化対策について検討する委員会下に設置されている。今回報告を行ったのは、電気事業低炭素社会協議会、石油連盟、日本ガス協会、日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、石油鉱業連盟、日本LPガス協会の7団体。今後、鉄鋼、流通・サービス、自動車など、他分野に関するWGからの報告も総括した上で、産業界による地球温暖化対策の自主的取組「低炭素社会実行計画」の評価・検証に資することとなる。計62社の電気事業者からなる電気事業低炭素社会協議会は、2015年に「電気事業における低炭素社会実行計画」を策定(協議会発足前で、電気事業連合会、新電力の有志による)。2030年度に排出係数0.37kg-CO2/kWhを目指すとされた。全国電気事業者に占める同協議会参加企業のカバー率(販売電力量ベース)は9割台を維持。WGでの説明によると、非化石エネルギーの利用拡大、電力設備の効率向上などに継続的に取り組んできた結果、2019年度の実績で、販売電力量が2013年度比で10.8%減少したのに対し、CO2排出量は同約30%減、CO2排出係数は同約22%減と、大幅な削減幅となったとしている。電源別の電力量比率は、原子力が7.0%、再生可能エネルギーが18.5%で、非化石エネルギーの占める割合は協議会が発足した2015年度以降、最も高くなった一方、化石燃料は67.3%で最も低くなった。また、協議会では、実行計画に基づく企業活動や国際貢献の推進、革新的技術開発に加え、昨秋には2030年度以降に向けた長期ビジョンを策定・公表したほか、PDCAサイクルに新たな評価軸を導入し会員企業のインセンティブ向上などに努めている。各団体からの報告を受け、WGの委員からは、2050年カーボンニュートラルを見据えた目標設定、革新的技術の具体的な導入見込み、社会・経済面とのバランス、教育も視野に入れた情報発信などに関する意見があった。

- 07 Dec 2020

- NEWS

-

産業構造審が新型コロナ踏まえた今後の政策について議論、エネ計画の着実な実施も

経済産業省の産業構造審議会(会長=中西宏明・日本経済団体連合会会長)総会が6月17日に行われ、新型コロナウイルスの影響を踏まえた今後の経済産業政策のあり方について議論した。「新型コロナウイルス感染症の影響により、世界経済は大恐慌以来の大きな打撃を受けている」との認識のもと、「足下の緊急時対応」、「新たな日常への移行」、「新たな日常への適応」と、時間軸と連続性を意識した政策議論が必要との考えから、同審議会下の各部会長らが参集し意見交換を行ったもの。経産省の説明によると、2020年の世界全体の実質GDP成長率はマイナス5.2%と、リーマンショック時のマイナス0.1%を下回る水準となるものと予測。日本においても、多くの企業で前年同月と比較し売上に落ち込みが生じるなど、産業界や労働市場にもたらされた影響に関するデータを提示した上で、新型コロナウイルスによって「どのようなトレンドが見られ、どういうものが定着するのか」を見極め「新たな日常への移行」を念頭に必要となる政策の方向性を整理した。さらに、日本経済が「新たな日常」を迎えたときに抜本的な取組を強化すべき政策分野として、「医療・健康」、「デジタル」、「グリーン(気候変動への対応・エネルギー安全保障)」と、分野横断的に「レジリエンス」を提示。気候変動・エネルギー問題の関連で、IEAの試算によると、新型コロナウイルスの影響を受けた経済活動の停滞により2020年の世界のCO2排出量は8%減少する見通しだが、パリ協定で掲げる長期目標の達成には、世界全体でこの減少幅が続く必要があると分析。その上で、脱炭素化社会の実現に向けて日本がリーダーシップを発揮すべく、非効率な石炭火力のフェードアウト、さらなる再生可能エネルギーの導入・原子力の活用、需要側の電化、水素やカーボンリサイクルの技術開発などを進めるべきとしている。このほど総合資源エネルギー調査会会長に選ばれた白石隆氏(熊本県立大学理事長)は、「原子力の比率はまったく満たされていない。エネルギー基本計画をきちんと実施する意識が求められている」などと、エネルギー政策に対する意見を述べた。直近の政策課題の一つとして、雇用システム・人材育成のあり方があげられたが、武田洋子氏(三菱総合研究所政策・経済研究センター長)は、最近の生活者アンケート調査の結果を紹介し、「これまでなかったデジタル化、テレワークの継続」を求める多くの意見があったことを述べた上で、若手の育成や労働需給における分断・格差の問題を指摘。また、高等教育の立場から、益一哉氏(東京工業大学学長)がオンライン講義の有用性、研究開発の強化や公益性を考慮したオープンイノベーションの必要性を、被災地企業の立場から、御手洗瑞子氏(気仙沼ニッティング社長)が「予期せぬことは起きるもの」として、自然災害などのリスクも政策に織り込んでいくことを主張。中小企業政策審議会会長の三村明夫氏(日本商工会議所会頭)は、「大災害を乗り切った日本の強みを明確に示すべき」として、中小企業の活用や地方創生推進の重要性を強調した。

- 18 Jun 2020

- NEWS

-

高レベル放射性廃棄物処分で国際ラウンドテーブルが2月開催、連携強化に向け基本戦略策定へ

経済産業省は1月27日、高レベル放射性廃棄物問題に関する国際連携強化に向けた「最終処分国際ラウンドテーブル」の第2回会合を、2月7日にOECDパリ本部で開催すると発表した。「最終処分国際ラウンドテーブル」は、2019年6月の「G20エネルギー・環境大臣会合」(軽井沢)で合意された世界の主要な原子力利用国の政府が参加する枠組で、10月に行われた第1回会合には、ベルギー、カナダ、中国、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ロシア、スペイン、スウェーデン、英国、米国、OECD/NEA、IAEAが参加した。同会合では、共通課題である最終処分の実現に向けて、各国が重視する考え方や協力を強化すべき分野について議論。これまでの最終処分に関する国際連携は、技術面を中心に専門家レベルで実施されてきたことから、国家戦略レベルで議論する同ラウンドテーブルは意義があるものと歓迎された上で、国民理解活動の知見・経験・教訓を学び合う重要性や、研究開発に関する協力として海外専門家によるレビューや地下研究施設の活用などについて意見が交わされた。第2回会合は初回に続き日本と米国が共同議長を務める。2回の会合での議論を踏まえ、最終処分に関する政府間の連携強化に向けた基本戦略やベストプラクティスなどを盛り込んだ最終報告書の取りまとめとなる運び。

- 27 Jan 2020

- NEWS

-

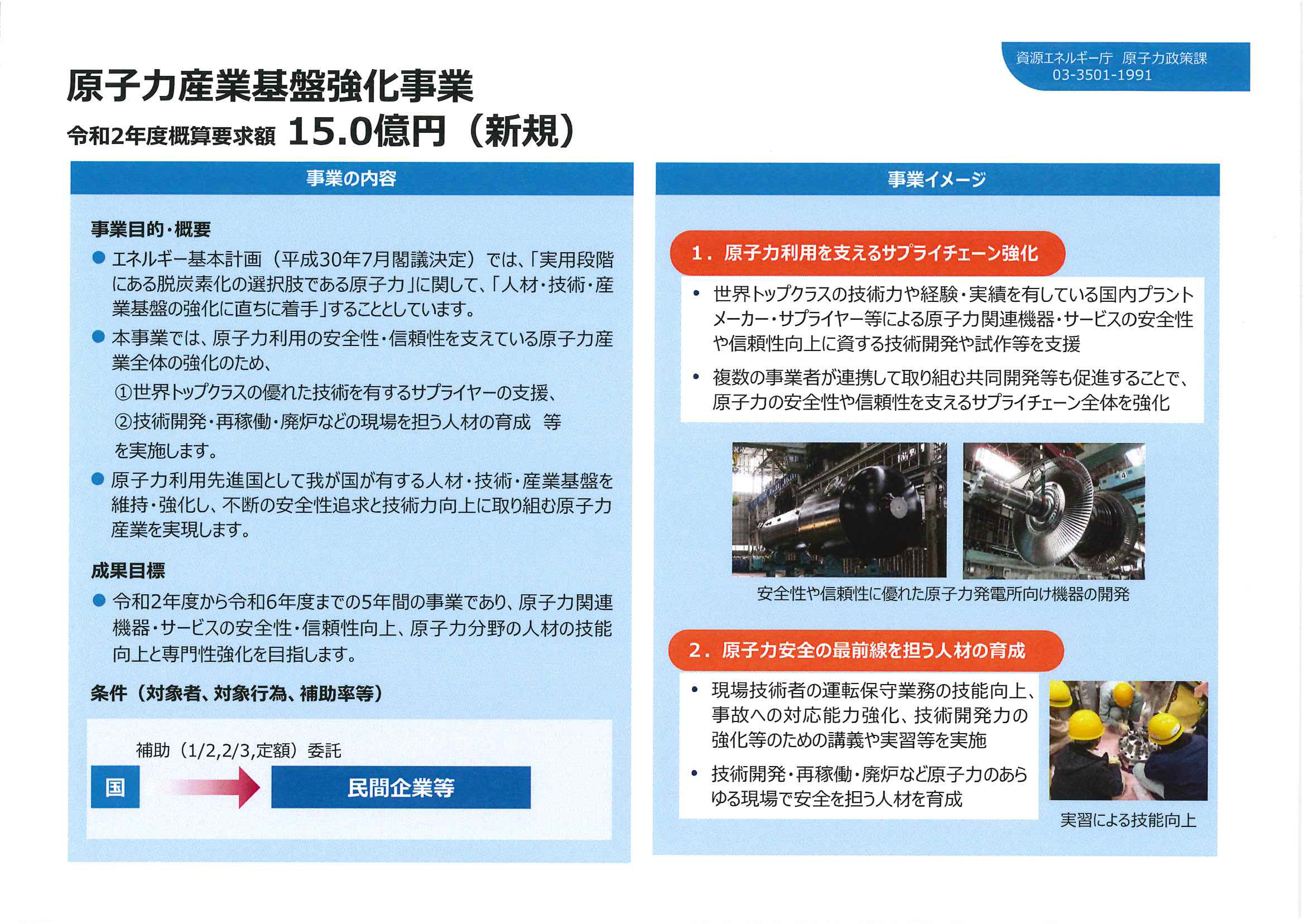

来年度概算要求、経産省が原子力産業基盤強化で新規に15億円

2020年度政府予算の概算要求が8月末までに各省庁より出そろった。経済産業省では、エネルギー対策特別会計として前年度15.7%増となる8,362億円を要求。福島復興関連では1,141億円を計上しており、引き続き福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施を図る。また、原子力技術開発の関連では、「原子力産業基盤強化事業」として新規に15億円、2019年度に開始した「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」で前年度のおよそ倍額となる15億円がそれぞれ計上された。エネルギー基本計画で、原子力に関して「人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手」とされたのを受け、「原子力産業基盤強化事業」では、(1)世界トップクラスの優れた技術を有するサプライヤーの支援、(2)技術開発・再稼働・廃炉などの現場を担う人材の育成――を実施し、原子力産業全体の強化を図る。文部科学省では、原子力関連として前年度31.2%増となる1,937億円を要求。原子力施設の新規制基準対応で前年度の2.7倍となる112億円、施設の安全確保対策で同7倍の210億円が計上された。その中で、日本原子力研究開発機構の研究炉「JRR-3」の運転再開に関する要求額は同8倍の53億円となっている。原子力規制委員会では前年度20%増となる655億円を要求。高経年化技術評価や運転期間延長に関わる審査などに必要な知見を整備し評価手法を検証すべく、「実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業」として新規に14億円が計上された。発電所の長期運転に伴う経年劣化事象の中で、特に、原子炉圧力容器、ケーブルなどの絶縁材料、炉内構造物を対象に、既存の評価手法の妥当性を検証するとともに、廃止措置中のプラントから実機材料を採取して試験・分析を行い、機器の健全性に関する知見を蓄積していく。復興庁では原子力災害関連で前年度の1,4倍となる9,075億円、そのうち中間貯蔵施設の整備として同2.7倍となる5,612億円が計上されている。

- 03 Sep 2019

- NEWS