キーワード:フランス

-

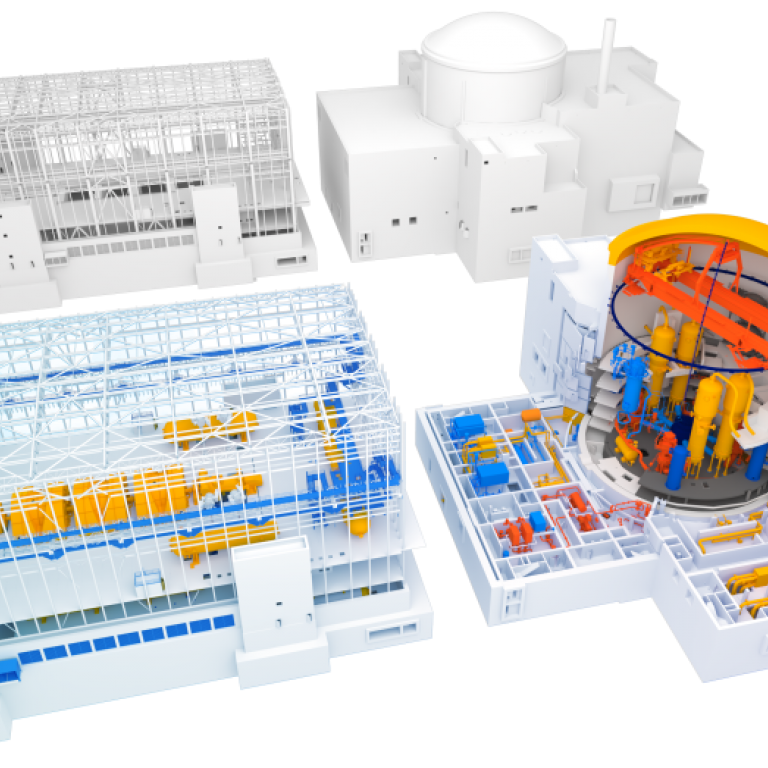

仏製SMR 建設に向け予備的許認可手続きが開始

フランス電力(EDF)は7月19日、小型モジュール炉(SMR)「NUWARD」の建設に向け、予備的な許認可手続きを開始した。EDFは将来、「NUWARD」プラントの最初の運転事業者となることから、今回同炉の安全オプション文書(DOS)を仏原子力安全規制当局(ASN)に提出した。同炉の正式な建設許可申請を行う前に、ASNから初期段階のフィードバックを得るのが目的だ。DOSは、当該原子力施設の安全確保のために採用した技術や設計の特徴、運転とリスク管理関係の主要原則等をまとめた文書で、公開討論等の場で施設の基本的な安全性の考え方や経済面、環境面の影響を説明するのに用いられる。「NUWARD」は、EDFがフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)と政府系造船企業のネイバル・グループ、および小型炉専門開発企業のテクニカトム社らと共同開発したSMR。同国で50年以上の経験が蓄積されたPWRをベースとしており、出力17万kWの小型PWR×2基(合計出力34万kW)で構成される。「NUWARD」の建設を通じて、EDFは世界中の老朽化した石炭や石油、天然ガスの火力発電所をリプレースするだけでなく、高圧送電網から外れた遠隔地域の需要に応えるとともに、水素製造や地域熱供給、脱塩への応用も支援していく。EDFは今年3月、同炉の開発を担当する企業として100%子会社のNUWARD社を設立しており、基本設計と予備的許認可手続きの実施に向けた作業を開始。2025年からは詳細設計と正式な許認可手続きに入る予定で、2030年には国内で実証炉の着工を目指している。「NUWARD」の開発には、ベルギーの大手エンジニアリング企業のトラクテベル社も協力しており、同社は2022年5月、EDFのエンジニアリング・センター(CNEPE)から同炉のタービン系やBOP(主機以外の周辺機器)の概念設計調査を受注。今年6月には、「NUWARD」開発への協力を強化・延長するため、NUWARD社と枠組み協定を締結している。EDFが今回DOSをASNに提出したことについて、NUWARD社のR.クラッスー社長は「『NUWARD』の開発を確固たるものにする上で、ASNの評価や勧告は欠かせない」と指摘。「世界のクリーン・エネルギーへの移行を当社が主導し、欧州SMRの評価基準になるという当社戦略の一環として『NUWARD』のモデル・プラントを仏国内で建設、その性能と競争力を実証する」と述べている。EDFはこれと同時に、複数の国でSMRを建設する考え。SMRの許認可手続きについては、欧州各国が規制環境の整備を加速しつつ国際間で調整を図れるよう、ASNが2022年6月、フィンランド、チェコの規制当局と共同で「NUWARD」の規制審査を行うと発表した。この審査は、欧州でSMRの規制条件調整に向けた初期段階のケーススタディになるとしている。(参照資料: NUWARD社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Jul 2023

- NEWS

-

仏印首脳 両国間の原子力協力をSMR/AMRに拡大

フランスのE.マクロン大統領と同大統領の招きで訪仏中のインドのN.モディ首相は、パリで会談後の7月14日に共同声明を発表。両国間の原子力協力を小型モジュール炉(SMR)と先進的モジュール炉(AMR)の分野にも拡大すると決定した。今年は両国が1998年に戦略的パートナーシップを結んでから25周年にあたることから、共同声明では同パートナーシップの約50周年、およびインドの独立100周年でもある2047年を見据え、両国間の協力針路を定めている。共同声明の中で、原子力協力は「地球温暖化の防止に対応したエネルギー供給保証の強化」に位置付けられており、両国は①インドの工業化と都市化にともなうエネルギー需要増大への対応と、②エネルギー供給保証の強化、および③SDGsの7番目の目標(エネルギーをみんなにそしてクリーンに)やパリ協定の目標達成――に向けて、緊密に連携しながら低炭素経済に移行中だと説明。両国はともに、パリ協定の長期的な目標を達成するには、エネルギー・ミックスにおけるクリーン・エネルギーのシェアを拡大する必要があると認識しており、地球温暖化の影響を緩和する持続可能な解決策として原子力の活用が重要と確信している。両国はまた、インド・ジャイタプールでフランス製欧州加圧水型炉(EPR)を6基建設する計画が進展したことを歓迎。これに関連して、両国はフランス電力(EDF)が提案した民生用原子力エンジニアや技術者の養成協力の受け入れを表明した。また、インドが進めている技術者養成政策の「スキル・インディア」に沿って、フランスの関係機関はインド人学生の研修を促進・支援する。両国はさらに、SMRのような中・小型炉やAMRについても意欲的な協力プログラムを開始し、パートナーシップ関係を築くことで合意した。このほか、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)が南仏カダラッシュで2007年から建設中の材料照射試験炉「ジュール・ホロビッツ炉」についても、インドを含む多国間で提供している協力の継続を確認している。ジャイタプールのEPR建設計画については、2010年に仏印両国は最初の2基の建設に関して枠組合意に達したものの、機器供給者側に一定の賠償責任を課したインドの原子力損害賠償法や、地域住民の抗議活動が激化したこと等により、実質的な作業は棚上げとなった。2018年3月、EDFとインド原子力発電公社(NPCIL)は、機器の調達活動に関する枠組や仏印両国の役割と責任の分担、次の段階のスケジュール等を決めるために産業枠組協定を締結。同年末に、EDFが法的拘束力をもたない契約条件提案書をNPCILに提出した後、2021年4月に法的拘束力のある技術面と商業面の契約条件提案書を提出している。(参照資料:フランス大統領府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 20 Jul 2023

- NEWS

-

仏パンリー原子力発電所 2基増設を申請

フランス電力(EDF)は6月29日、北西部ノルマンディー地方のパンリー原子力発電所(PWR×2基、出力各138.2万kW)で改良型欧州加圧水型炉(EPR2)2基を増設するため、設置許可申請書(DAC)を規制当局に提出した。今年5月にフランス議会で原子炉新設手続きの迅速化法案が可決し、翌6月23日付で発効したことから、EDFは28日の理事会でこれら2基の建設計画の実施を決定。2007年にフラマンビル原子力発電所で同国初のEPR(165万kW)建設工事を開始して以来、最初の新設計画の許認可手続きが今回正式に開始した。EDFはDACの提出と併せて、完成炉の送電網への接続等に関する行政手続きも申請しており、現時点で2024年半ばの準備作業開始を目指している。フランスでは2015年8月に「グリーン成長に向けたエネルギー移行法」が成立し、F.オランド前大統領が公約していた「70%の原子力シェアを2025年までに50%に引き下げる」ことになったほか、原子力発電出力を現状レベルの6,320万kWに制限することが決定した。しかし、2017年に発足したE.マクロン政権は2018年11月、原子力シェアの50%への引き下げを現実的で経済的、かつ社会的にも実行可能な条件下で達成するため、削減目標を10年先送りすると決定。2022年2月には、フランスのCO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するとともに、国内の原子力産業を再活性化するため、EPR2を新たに6基建設し、さらに8基の建設に向けた調査を開始すると表明していた。EDFはすでに2021年5月、フランス経済の脱炭素化やエネルギー自給の観点から、政府に国内でEPR2を建設すると提案しており、パンリー発電所の後はグラブリーヌ発電所(PWR×6基、各95.1万kW)で追加の2基を、その後はビュジェイ発電所(PWR×4基、各90万kW級)、あるいはトリカスタン発電所(PWR×4基、各95.5万kW)でさらに2基を建設する方針。これら3組のEPR2建設計画を通じて、EDFは建設段階で年間3万人、運転段階では1万人以上の雇用が創出されると試算している。その後、独立行政機関の国家公開討論委員会(CNDP)が2022年10月27日から今年2月までの4か月間にわたり、この問題も含めたフランスの将来のエネルギー・ミックスに関する公開討論を実施。その結果から、EDFはEPR2の最初の2基を建設する計画への大筋の合意が示されたと説明している。同計画の実施にあたり、EDFは地元のコミュニティや住民と連携してプロジェクトに取り掛かることを約束。社会的な責任を負った持続可能な開発という観点からプロジェクトを模範事例として進めるほか、政府や地元コミュニティとの協力を通じて大型プロジェクトの推進機能を全面的に担う。また、公開討論結果のフォローアップやEPR2建設計画等に関する情報を、高い透明性を持って継続的に一般国民に伝え、プロジェクト全体でも地元との協議を続けていく方針だ。フランス原子力学会(SFEN)によると、規制当局による環境影響面の審査は約1年を要するほか、DACの審査には約3年かかる見通し。環境影響面の承認が得られれば、2024年の夏にはサイトの整地や崖部分の再形成といった着工準備作業を開始できるが、この作業は約3年半続くと見られている。また、DACが取得されれば、2027年頃にEPR2初号機の原子炉建屋部分で最初のコンクリート打設が可能となり、2035年には同炉の起動が予想されている。(参照資料:EDF、SFEN(フランス語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 03 Jul 2023

- NEWS

-

西村経産相 ALPS処理水に係る韓国視察団受入れで「理解が深まるよう期待」

西村康稔経済産業相は5月9日の閣議後記者会見で、7、8日に行われた日韓首脳会談など、直近の外交を巡り質疑に応じた。韓国・ソウルを訪問した岸田文雄首相は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領と会談。福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されているALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関し、韓国国内の理解を深める観点から同国専門家からなる現地視察団の5月中の受入れが合意された。〈外務省発表資料は こちら〉これについて、西村経産相はまず、「タンクがもう一杯になる状況を含め、ALPS処理水の海洋放出が必要であり、また、それに当たってはIAEAのレビューを受けながら、安全を確保し放出設備の工事を進めている」と強調。各国・地域への説明に努めている姿勢を改めて示し、韓国からの視察団来日に際しても、「日韓双方がIAEAの取組を共通の前提に調整している」とした上で、「現場の状況を見てもらいながら丁寧に説明する。視察を通じ韓国内でALPS処理水の海洋放出について安全性の理解が深まるよう期待したい」と述べた。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューについては、直近5月4日の規制レビューに関するものを含め、これまでに5件の報告書が公表されており、本年前半にも包括的報告書が公表される見込み。また、依然と予断を許さぬロシアによるウクライナの原子力発電所に対する武力攻撃に関して、西村経産相は、戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の観点からも「断じて容認できるものではない」と強調。経産省として、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けた支援を図る200万ユーロのIAEA拠出、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)における原子力安全・核セキュリティの重要性を強調するコミュニケの採択を行ったことを改めて説明。さらに、大型連休を挟んだ4月29日~5月8日の欧州8か国訪問に言及し、その中で、チェコ、ポーランド、ルーマニアの関係閣僚に対し「価値観を共有する同志国とのサプライチェーン強化を働きかけた」などと述べた。今回の欧州訪問で、西村経産相は、フランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相と会談を行い、日仏の原子力協力深化に向け、既存原子炉の長期運転、福島第一原子力発電所の廃炉、新興国への支援、次世代革新炉開発などに係る研究開発に焦点を当てた共同声明に署名。また、チェコでも産業貿易相と会談し、原子力協力の強化に向けた協力覚書に署名を行っている。「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」のコミュニケを踏まえ、「価値観を共有する同志国」および「原子力の使用を選択する国」として、協力の重要性を認識した上、小型モジュール炉(SMR)開発などの協力を盛り込んでいる。

- 09 May 2023

- NEWS

-

仏・印・UAE 原子力分野を含む3国間協力で合意

フランスとインドおよびアラブ首長国連邦(UAE)の3国は2月4日に共同声明を発表し、原子力をはじめとするエネルギー分野や地球温暖化対策等、様々な分野で3国が協力プロジェクトの実施に向けた協議を行う場としてイニシアチブを立ち上げたことを明らかにした。共同声明は、フランスのC.コロナ欧州・外務相とインドのS.ジャイシャンカル外相、およびUAEのシェイク・アブダッラー・ビン・ザーイド外務・国際協力相が、同日の電話会談で最終決定した。「3国間協力イニシアチブ」は、3国がプロジェクトで協力を拡大する基盤になるほか、インドが今年9月に議長国としてニューデリーで開催する「主要20か国・地域首脳会議(G20サミット)」や、UAEがドバイで議長国を務める11月の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)等の場で、3国共同の様々なイベントを運営する。共同声明によると、3国の外相は昨年9月に米ニューヨークで開催された国連総会に合わせて初会合。国際社会の安定と繁栄の促進という目標を共有し、これまでに築かれた建設的な協力関係をさらに発展させることで合意。3国間の正式なイニシアチブを通じて、相互に利益が得られる分野に協力を拡大することになった。4日の電話会談では、エネルギー分野の協力でも特に、太陽光と原子力に関する協力プロジェクトの実施や地球温暖化対策、またインド洋地域における生物多様性の保護に集中的に取り組む方針で見解が一致。クリーンエネルギーの開発や環境の保全等を目的とした具体的かつ直ちに実行可能なプロジェクトの実施に向け、環インド洋(地域協力)連合(IORA)とも協力の可能性を探ることになった。「3国間協力イニシアチブ」ではまた、3国の開発機関による協力の拡大に加えて、2020年以降の温室効果ガス排出削減の新たな国際枠組みであるパリ協定の目標達成に向け、経済面や社会面、および技術面の政策遂行で連携を強めていくとしている。UAEでは現在、初の原子力発電所として2012年7月から韓国製PWRを備えたバラカ発電所を建設しており、1、2号機はそれぞれ2021年4月と2022年3月から営業運転中。3号機も2022年10月に送電を開始したほか、4号機の建設工事も最終段階に入っている。一方、インドの商業炉は出力が最大でも70万kW級という国産加圧重水炉(PHWR)が中心で、大型軽水炉としてはロシア製の2基が稼働中のほか、4基が建設中。2010年にフランス製の欧州加圧水型炉(EPR)建設に向けて印仏両国が枠組み合意に達したが、事故発生時のベンダー責任など様々な理由から欧米諸国の原子炉導入は進んでいない。(参照資料:フランスの欧州・外務省(フランス語)、UAE国営通信WAMの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 08 Feb 2023

- NEWS

-

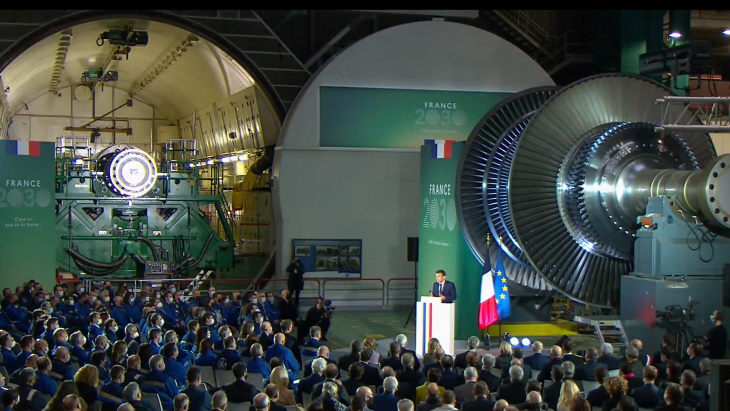

仏大統領 原子力産業の再活性化で閣僚招集

フランスのE.マクロン大統領は2月3日、自らが議長を務める閣僚級のハイレベル会合「原子力政策審議会(CPN)」を招集し、今年6月までに(2030年~2035年を対象とする)複数年の新たな「エネルギー計画(PPE)」案を準備するための審議を行った。同大統領は2022年2月に東部のベルフォールで演説を行い、フランスのCO2排出量を2050年までに実質ゼロとし国内の原子力産業を再活性化するため、フランスで改良型欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するほか、さらに8基の建設に向けた調査を開始すると発表している。2008年に設置されたCPNは年に2回、フランスの全体的な原子力政策や各プロジェクトを短期的、長期的に管理・調整するため招集されている。今回のCPNでは、議会でエネルギーや温暖化関係の法案審議が始まる前に、最初の1基を遅くとも2035年までに完成させるための、将来的なエネルギーの供給と自立の強化に向けた方針が確認された。過去2年にわたり原子力発電量が大幅に低下したことを背景に、CPNに出席した関係閣僚らは、今年冬季の電力確保に向けて原子炉の適切な定検スケジュールを組むため、原子力発電強化に向けて動き出した。また、無炭素で競争力のある電力を長期的に供給する観点から、原子力安全規制当局(ASN)の厳しい監督の下、安全性を確保しながら既存の原子力発電所の運転期間を60年間、あるいはそれ以上に延長するための調査開始を了承した。CPNではまた、EPR2を新たに6基建設する計画の主要課題についてもレビューを行った。この件は今月末に終了予定の公開討論でも議題の一つになっていることから、この結論を新しいPPEに盛り込む方針である。これらのEPR2をスケジュール通りに起動させるには、既存の原子力サイト周辺における建設手続きの迅速化法案が速やかに成立する必要がある。CPNのメンバーはさらに、2021年10月にマクロン大統領が発表した新たな産業政策「フランス2030」の主要課題として、小型モジュール炉(SMR)や先進的モジュール炉(AMR)の開発が原子力プログラムに含まれたことから、この作業を加速させることを確認。フランス電力(EDF)が中心となって開発しているSMRの「NUWARD」、およびその他の先進的原子炉開発について、少なくとも最初の1基が2030年代に完成するよう支援していく。この件については、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)が関係機関の調整役を担っているため、CEAの役割を強化する考えである。CPNではこのほか、原子力産業を再活性化するには、フランスがこの分野で戦略的に自立した立場を維持できるよう、燃料サイクルの課題に徹底的に取り組む必要があると指摘。最終的に残る放射性廃棄物の管理計画を新たなPPEに反映させるため、次回6月のCPNに向けて複数の調査を開始するとしている。(参照資料:仏大統領府の発表資料(フランス語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 07 Feb 2023

- NEWS

-

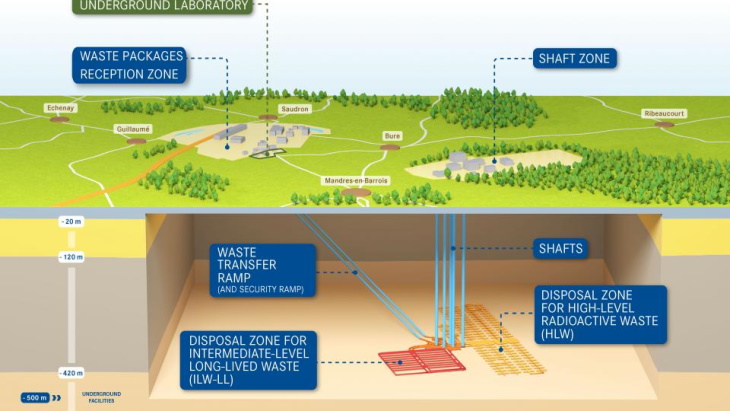

仏ANDRA 深地層処分場の設置許可を申請

フランスの放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は1月17日、高レベル廃棄物(HLW)と長寿命の中レベル廃棄物(ILW-LL)を深地層処分する施設「Cigéo」の設置許可(DAC)申請書を、関係省庁に提出したと発表した。Cigéoは、同国東部のムーズ県とオートマルヌ県にまたがるビュール地区を含めた30㎢の圏内に建設される予定。地下500mの深地層に合計83,000㎥の中・高レベル廃棄物を120年にわたり処分することになっており、総工費は約250億ユーロ(約3兆4,500億円)と見積もられている。この申請はフランス政府が2022年7月、Cigéo建設プロジェクトの公益性を認める宣言(DUP)を発出したのを受けて行われた。今後は原子力安全規制当局(ASN)が申請書を審査するほか、パブコメを募集。国民の安全と環境を防護する必須要素を備えた原子力基本施設(BNI)として、同施設を認定する政令(デクレ)が出されれば、これに基づきDACも発給される。今回のDAC申請でANDRAは、地層処分の可逆性と安全性の立証を目的とした「パイロット操業フェーズ」における地下設備のごく一部と、すべての地上設備の建設を申請。認められた場合は、放射性廃棄物を封入した最初のパッケージを受け入れるなど、限られた範囲での操業が許される。建設工事の開始は2027年頃を予定しているが、これに続くフェーズへの移行については議会審議を通じて決定される。「パイロット操業フェーズ」の報告書やASNの承認、および技術開発の進展状況等に基づいて、議会は全面的なCigéo設備の建設と操業フェーズへの移行の是非を判断することになる。フランスでは1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づき、使用済み燃料の再処理で発生するHLWとILW-LLの最善の管理方策を約15年にわたり研究調査した。その結果、再利用可能な資源であるこれらの廃棄物の処分は、可逆性のある地層処分を基本とすることを2006 年の放射性廃棄物等管理計画法で規定。その実施にあたっては地下研究所の設置が義務付けられていたことから、政府は1998年に約30件の関心表明の中から、ムーズ県とオートマルヌ県の県境に位置するビュール地区を地下研究所の建設候補地に選定した。同地区では地下500mの位置に粘土層の地層が広がっており、2000年に始まった同研究所の建設工事と並行して、廃棄物の貯蔵に向けた研究も行われている。ANDRAは2005年、地下研究所の周辺250㎢の範囲内に安全な深地層処分場の建設が可能という報告書を政府に提出しており、2009年末には、深地層処分場の設備を設置する可能性がある区域を特定して提案した。この件については、国家討論会委員会が公開討論を開催しており、政府は2010年に処分場地下設備の展開に向けた詳細調査の実施を了承していた(参照資料:ANDRAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 Jan 2023

- NEWS

-

原子炉新設手続きの迅速化目指し法案審議 仏議会

フランス議会の上院は1月17日、新規原子力発電所の建設手続きを迅速化する法案について、付属の経済問題委員会が11日に細かい文言の修正等を終えたことから、第一読会を開始すると発表した。同法案は、既存の原子力発電所サイト近隣における新規の原子炉建設と既存炉の運転継続にともなう行政手続きの加速を目的としたもの。24日にも上院全体の票決を行うとしており、その後は下院の国民議会が審議することになる。フランスではE.マクロン大統領が2022年2月初旬、CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するという同国の目標達成に向け、国内で改良型の欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するほか、さらに8基の建設に向けて調査を開始することを提案した。エネルギー移行省は複数の国民評議会と協議して、この方針に沿った法案を作成。2022年11月には閣僚会議が同法案を承認しており、大統領府はその際、法案のねらいは気候変動への対処に加えて、2月下旬に始まったロシアのウクライナ侵攻により、エネルギーの供給保証が危機に瀕していることへの緊急対応だと説明していた。閣僚会議での承認を受けて、同省のA.パニエ=リュナシェ大臣は同じ日に同法案を議会上院に提出。上院ではその後、複数の付属委員会が同法案の文言に関する担当官の提案書や委員長の見解等について審議を実施しており、11日にはA.パニエ=リュナシェ大臣との擦り合わせも完了した。同法案が目指しているのは、国家のエネルギー計画の中心部分となる「民生用原子力発電の再活性化」に向けて、ウランの調達から廃棄物の管理に至るまで、法制面や財政面、組織面の必要条件を整えること。その具体策となるのが原子炉建設の承認手続きの簡素化であり、障害となるものの排除である。同法案を通じて、7月1日までに今後5年間をカバーするエネルギー関係の法規を作成し、脱炭素化の目標を設定。5年の間に大統領が表明した14基のEPR2の必要性について、公共財政や電力市場、事業者となるフランス電力(EDF)グループの状況といった側面で評価を行うほか、専門的スキルや安全・セキュリティという課題についても評価を行えるようにする。上院・経済問題委員会における法案審議では、再活性化の障害となる現在の目標「2035年までに原子力発電シェアを50%に削減するため、原子力設備を現状の6,320万kWに制限し、(2020年に閉鎖したフェッセンハイム原子力発電所の2基に加えて)12基を閉鎖する」を撤廃。新たな原子力戦略として、小型モジュール炉(SMR)やグリーン水素の製造装置など、様々な技術を取り入れるとした。また、洪水など地球温暖化関係のリスクやサイバー攻撃関係の新たなリスクに対し、原子炉の安全・セキュリティを強化することや、原子炉の建設計画を公益事業として認識してもらうため国民や関係自治体とのコミュニケーションを強化することなどを修正事項に盛り込んでいる。(参照資料:仏議会上院の発表資料(仏語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 18 Jan 2023

- NEWS

-

仏閣僚会議 原子力発電所の新設迅速化で法案承認

閣僚会議の決定事項を発表するO.ヴェラン政府報道官©The Elysee Palaceフランス大統領府は11月2日、原子力発電所を新規に建設する際、時間のかかる複雑な行政(許認可)手続きを簡素化するための法案が同日の閣僚会議で承認されたと発表した。同国では、E.マクロン大統領が今年2月に東部のベルフォールで、CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するという目標の達成に向けて、国内で改良型の欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するとしたほか、さらに8基の建設に向けて調査を開始する方針を表明している。今回の法案はこの方針に沿って、エネルギー移行省が複数の国民評議会と協議して内容を決定しており、同省のA.パニエ=リュナシェ大臣が閣僚会議に提出した。今後、フランス国内における新設の実現に向け、行政手続きを加速する枠組みの設定を行うほか、その建設計画が既存の原子力発電所の近隣、あるいは敷地内での建設では工期の短縮を図りたいとしている。大統領府の発表によると、この法案の狙いは気候変動に迅速に対処することに加え、今年始まったウクライナでの紛争にともない、エネルギーの供給保証と自給が危機に瀕していることへの緊急対応となる。また、マクロン大統領がベルフォールで明言したように、原子力発電開発は脱炭素化の推進で化石燃料依存から長期的に脱却していく3つの方策の一つ。原子力の他には、再生可能エネルギーの開発、およびあらゆる産業部門の活動を省エネに導くようなエネルギーの効率化が挙げられるとした。フランスでは今年の10月20日から、独立行政機関の一つである国家公開討論委員会が、同国の将来のエネルギーミックスに関する公開討論を約4か月の日程で開始。複数年の新しいエネルギー・プログラムを2023年に議会にかけられるよう準備を進めているが、大統領府は、今回の法案は将来のエネルギーミックスから原子力を排除するためのものでも、またその安全性や環境影響に関する要件や手続きを変更するためでもないと強調。建設構想がある地域の計画文書を一層迅速に整え、環境影響を考慮した都市計画規則に準じて建設されることを保証、同様の計画を並行して複数進めるためだと指摘した。さらに、建設計画を公益事業として認識してもらうことで、建設に必要な土地を速やかに収用する方策が含まれる可能性があるとしている。公開討論ではまた、北西部のパンリー原子力発電所でEPR2を2基建設する計画が議論の焦点となっているが、今回の法案は将来の原子力発電所建設に関する議論に一層多くのフランス国民が参加することを求めている。大統領府はこれらに基づいて、公開討論が終わる2月までに少なくとも1件の新設計画、可能であれば2~3件について許認可手続きを始めたいとしている。(参照資料:仏大統領府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 08 Nov 2022

- NEWS

-

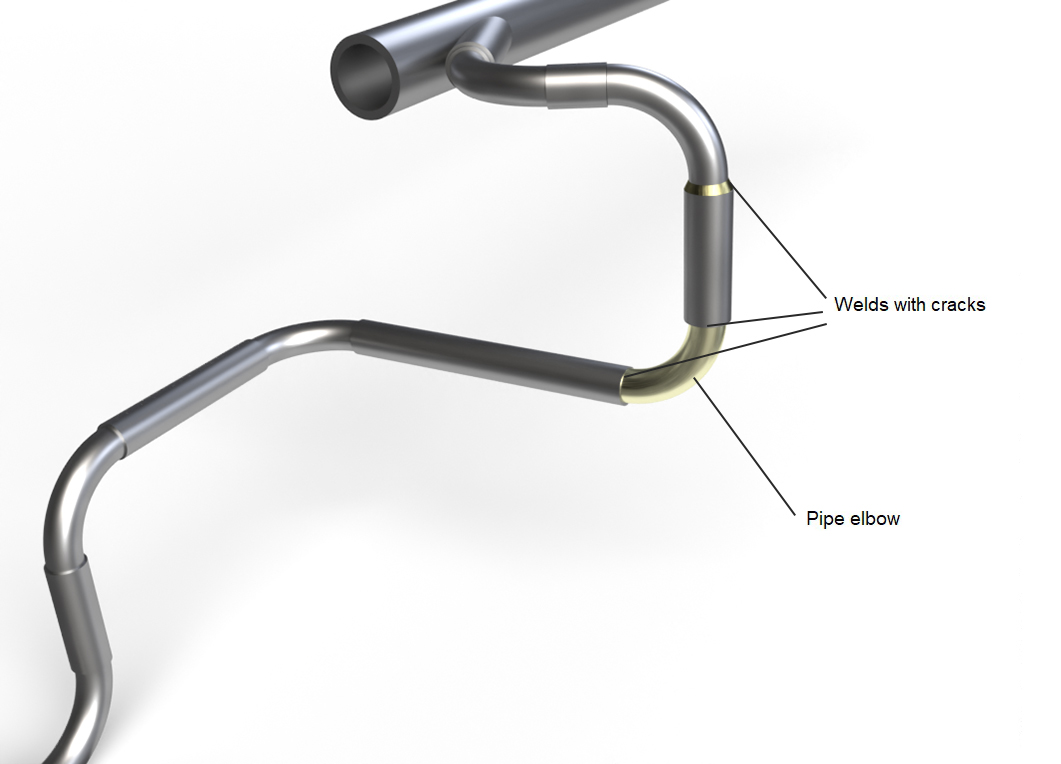

仏規制当局、EDFのSCC対応を承認

フランスの原子力安全規制当局(ASN)は7月29日、国内の一部の原子炉で一次冷却系の溶接部に応力腐食割れ(SCC)を確認した件について、フランス電力(EDF)が提案した対応戦略は適切であるとの評価を公表した。 ASNはこれまでの知見から、130万kW級の「P4シリーズ」8基((パリュエル(4基)、サンタルバン・サンモーリス(2基)、フラマンビル(2基)))、および90万kW級の原子炉34基ではSCC現象が発生する可能性は低い、あるいは非常に低いと見ている。EDFは2025年までに保有・運転する56基の原子炉すべてについて同様の点検を行う予定だが、150万kW級の「N4」シリーズ4基((シボー(2基)、ショー(2基)))、および130万kW級の「P’4」シリーズ12基((ベルビル(2基)、カットノン(4基)、ゴルフェッシュ(2基)、ノジャン・シュール・セーヌ(2基)、パンリー(2基)))については、SCCが最も発生し易いと思われる部分を優先的に点検する。その際は、最新の超音波探傷試験装置を使用する方針だ。事の発端は、EDFが昨年末に「N4シリーズ」のシボー原子力発電所1号機で実施した10年に一度の大掛かりな安全審査。その際、同炉の一次系を予防措置的に点検したところ、安全注入系(SIS)配管の溶接部付近でSCCが認められた。そのため同じく「N4」シリーズのシボー2号機、およびショーB1、B2号機でも同様の点検を行った結果、シボー2号機とショーB2号機で同様の現象が見られた。EDFはまた、「P’4」シリーズのパンリー1号機でも、10年毎の安全審査で予防措置的点検を行い、同炉のSIS部分でSCCを確認している。EDFはシボー1号機でSCCを認めた後、現象の発生個所の特定と分析のため、12の原子炉を停止させるなど大掛かりな調査などを行った。ASNの発表によると、EDF傘下の研究所では8基の原子炉溶接部の採取試料で約70件の評価作業を実施しており、その分析結果がEDFの今回の対応戦略作成に大きな役割を果たしている。EDFはSCCが最も発生しやすい個所として、「N4」シリーズの4基については、冷却系の低温側冷却材が流れる部分のSIS、および残留熱除去系の取水ライン、「P’4」シリーズの12基については同じく、低温側冷却材部分のSISを挙げている。 (参照資料:ASN、EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 02 Aug 2022

- NEWS

-

核燃料サイクル確立へ向けた取り組み紹介──新井理事長がGLOBAL2022で

原子力産業協会の新井理事長はこのほど、フランスで開催された核燃料サイクルに関する国際会議「GLOBAL2022」に登壇。日本のエネルギー政策と原子力発電の状況およびサイクル確立への取り組みについて紹介した。「GLOBAL」は、1993年から2年ごとに開催されている核燃料サイクルに関する国際会議。今回はフランス原子力学会の主催で、「エネルギーの供給危機と気候変動における原子力の新たな視点」をテーマに7月6~8日、フランス北東部のランスで開催された。新井理事長は、開会初日冒頭のプレナリーセッション1「エネルギー供給保証および気候中立目標に貢献する原子力-核燃料サイクルへの影響」に登壇。日本のエネルギー政策、原子力発電所再稼働の現状、研究開発プログラム、核燃料サイクルの推進状況について紹介した。そして昨今の状況に鑑み、国際的なエネルギー情勢の不安定さは今後も大きな懸念材料であるした上で、エネルギーセキュリティ確保の必要性ならびに2050年温室効果ガス排出量実質ゼロの達成という目標に向け、低炭素エネルギーの最大限の利用が欠かせないと指摘。「こうした問題解決に大きく貢献するのが原子力」と強調した。その上で、日本のエネルギー政策の原則である「3Eの実現」を図り、2030年度の電源構成目標である「原子力シェア20~22%」を達成するために、プラント再稼働の早期拡大が必須となると繰り返し言及した。また新井理事長は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、「日本は引き続き核燃料サイクルを推進する」とし、国内各電力による軽水炉でのMOX利用計画を説明。最終段階に入った日本原燃の六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場の建設状況を紹介した。そして日本の原子力産業界として、「今後も世界の原子力コミュニティと連携しながら、安定供給性、経済効率性、環境適合性を備えた原子力発電の最大限活用のため、核燃料サイクルの確立を図りつつ事業に取り組む」強い決意を表明した。 同セッションでは、国際原子力機関(IAEA)のラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長がビデオメッセージを寄せたほか、OECD原子力機関(NEA)のダイアン・キャメロン部長、欧州委員会(EC)のマイケル・ハベル部長、各国代表(英国、米国、フランス、中国)が登壇した。新井理事長はGLOBAL2022全体の議論を振り返り、「昨年であれば脱炭素が第一の優先課題だったが、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、エネルギーの安全保障こそが国家の安全保障と認識されるようになった。今や各国では、エネルギー自給率の向上やエネルギーの安定供給が最優先課題のようだ」と指摘。こうした潮流の中で「数多くの国々で原子力の重要性が見直され、原子力推進政策が進められている」、「フロントエンドでのロシア依存低減や、資源の有効利用のためにも、核燃料サイクルの重要性が増している」との見解を示した。

- 13 Jul 2022

- NEWS

-

英国の原子炉開発新興企業、MOX燃料製造工場の建設に向け資金調達

クリーンで安全な第4世代の先進的原子炉を開発するため、2021年9月に英国で設立された新興企業のニュークレオ(Newcleo)社は6月20日、今年3月の初回の株主総会を契機に開始した資金調達で、2か月間で3億ユーロ(約429億円)の調達に成功したと発表した。この資金を活用して、同社は今後5年から7年の間に、英仏の両国で鉛冷却高速炉(LFR)の電熱加熱式プロトタイプ装置(出力3万kW)を建設するほか、LFRで使用するウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の製造工場についても建設を進める方針。このため、グローバルな原子力産業企業である仏オラノ社には、同工場建設の実行可能性調査を依頼中であり、今年の後半にもLFRプロトタイプとMOX燃料製造工場の建設サイトの確保に向けて、優先業務を進めていきたいとしている。ニュークレオ社は最終的に、モジュール式で受動的安全系を備えた小型の可搬式LFR(出力20万kW)の開発を検討しており、今年3月にはイタリア経済開発省の新技術・エネルギー・持続可能経済開発局(ENEA)と協力する枠組協定を締結した。ENEAは液体鉛の分野で世界レベルのノウハウを蓄積しており、欧州原子力共同体(ユーラトム)が進めているLFR開発プロジェクトでは、イタリアのアンサルド社とともに主導的役割を担っている。ニュークレオ社はまた、LFRの製造販売に向けた国際拠点として、子会社の「ニュークレオSA社」をフランスで設立した。同国では今年2月、CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するため、E.マクロン政権が既存の商業炉の運転期間延長と新たな原子炉の建設を含むエネルギー政策を公表したことから、同社にとって戦略的に重要な市場になると考えている。フランスではすでに高速炉でのMOX燃料使用が認められているため、同社はLFRでこの燃料を使えばコスト面の競争力が上がるだけでなく、本格的に持続可能な原子力アプローチになると考えている。具体的には、長寿命の放射性廃棄物を処分する環境面や財政面の負担を減らせるほか、核拡散上のリスクも軽減、新たな原子燃料の入手でウランを採掘する必要性も完全になくなるとした。これらのことから、ニュークレオ社は産業規模のMOX燃料製造工場を建設して、LFRプロトタイプの将来的な運転に必要な燃料を確保、その後に英仏の両国で建設する複数のLFRにも活用すると述べた。重要な点は、同社のLFRが英仏両国の原子力増強戦略に合致するとともに、これらを補完する手段にもなることだと強調。ニュークレオ社は、すでに排出された廃棄物と新たに発生する廃棄物を持続的に管理する安全かつ効率的な方法としてMOX燃料を製造し、最終処分しなければならない廃棄物の量を大幅に削減していく考えだ。ニュークレオ社のS.ブオノ会長兼CEOは、「(ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など)近年の地政学的展開は、世界レベルのエネルギー供給保証や脱炭素化に必要な措置として、原子力がますます重要になることを明確に示している」と指摘。「当社はクリーンで持続可能なエネルギーの必要性という差し迫った課題に迅速に対応中で、市場の状況から見て今こそ、原子力の枠組みを新たな技術に変化させる時期だと考えている。この新しい原子力技術なら、コストと安全性、放射性廃棄物という産業界の大きな懸念事項にも、効率的に取り組むことが可能になる」と強調した。(参照資料:ニュークレオ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 Jun 2022

- NEWS

-

欧州の3か国、共同規制審査のケーススタディとして仏国製SMR設計を審査へ

フランス電力(EDF)は6月2日、小型モジュール炉(SMR)の許認可手続きを国際的なレベルで調整し、各国のSMRの規制環境整備を加速するため、同国の原子力安全規制当局(ASN)がフィンランドおよびチェコの規制当局と共同で、EDFらが開発中のSMR設計「NUWARD」を審査すると発表した。この共同規制審査は、欧州における規制条件の調整に向けた初期段階のケーススタディになると位置付けている。「NUWARD」は、フランスでの50年以上の経験が蓄積されたPWR技術に基づき、EDFがフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)やテクニカトム社などと協力して開発している出力34万kWのSMR。EDFは2020年代後半にも競争力を備えたSMR設計として「NUWARD」を世界市場に送り出す方針で、現在は概念設計の段階にある。EDFはまた、同設計を通じて欧州連合(EU)が目指す「2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化」にも大きく貢献できると考えている。ASNが主導する今回の共同規制審査には、フィンランドの放射線・原子力安全庁(STUK)とチェコの原子力安全庁(SUJB)が参加する予定。3か国それぞれの国内規制に基づき、国際的に最高レベルの安全性を備え、最新の知見や良好事例を十分反映することを目指し審査する。同審査の技術的な協議を通じて、3者はそれぞれの規制慣行に関する理解を互いに深め、「NUWARD」が国際的な許認可手続きで直面する課題の解決能力を持つとともに、市場が将来的に要求するニーズを取り入れて改良していく。EDFとしては、CO2を多量に排出している世界中の石炭や石油、天然ガスの高経年化した火力発電所を「NUWARD」でリプレースし、水素生産や地域熱供給、脱塩などへの利用を拡大したいとしている。EDFの今回の発表によると、SMRはCO2排出量の実質ゼロ化に役立つと認識されているため、数多くの国が高い関心を抱いている。ただし、これを実用化しエネルギー市場で競争力を備えたものにするには、適用技術の技術革新や量産化技術の開発、明確な規制の枠組み等が必要。欧州およびその他の地域で関係規制や要件を調整することは、設計を標準化し工場で大量生産するための重要な前提条件になる。また、各国個別の要件による設計の適合性の制約解消にも不可欠な要素である。EDFグループとしては、このような課題に対する産業界の様々な関係機関やステークホルダーの関心を高め、協力して取り組む方針。欧州その他の国際的なレベルでも関係プログラムに積極的に貢献していくとしており、具体例として、フォーラトム(欧州原子力産業協会)が欧州の100名以上の科学者や環境専門家のグループ「欧州持続可能な原子力技術プラットホーム(SNETP)」と協力して推進している「欧州SMRパートナーシップ」や、国際原子力機関(IAEA)が近年開始した「原子力設備の調和化と標準化構想(NHSI)」を挙げている。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 07 Jun 2022

- NEWS

-

【第55回原産年次大会】セッション1「各国におけるストラテジーとしての原子力開発利用」

セッション1では「各国におけるストラテジーとしての原子力開発利用」をテーマに、4か国から原子力政策が紹介された。モデレータを務めた日本エネルギー経済研究所・戦略研究ユニットの村上朋子原子力グループマネージャーは、セッション内容の説明に際し、世界の33か国・地域が原子力を利用している理由として、「人口や経済規模の大きい国が大量のエネルギーを必要としたから」という考え方に言及。あるいは逆に、原子力のように安定したエネルギーを利用してきたからこそ、多くの人口を維持し経済発展を遂げたとも考えられるが、実際の原子力利用国では単にエネルギー問題の解決のみならず、他の様々な事情も考慮されてきたことが想像できるとした。同氏はまた、日本の「原子力開発利用長期計画」では原子力はエネルギー政策としてだけでなく、長期的な産業振興政策の一つとしても優良な選択肢であった点を指摘した。その上で、原子力はある日突然、必要になったからと言って「泥縄式に」手に入るものではないし、何十年もの間に万が一の事態が発生することに備えて、二重三重の対策を講じておくことがエネルギー政策だと強調。本セッションでは、原子力の開発利用を巡る各国の諸事情を直接伺いたいと述べた。♢ ♢カポニティ次官補代理米国エネルギー省(DOE) 原子力局のA.カポニティ次官補代理(原子炉フリート及び先進的原子炉担当)は、CO2排出量が実質ゼロの経済で不可欠な先進的原子炉の開発について、米国の現状を次のように述べた。J.バイデン大統領は地球温暖化への取り組みを最優先に考えており、DOEは国内外のCO2排出量の削減目標達成に向けて、SMR等の先進的原子炉設計を早急に市場に出す準備を積極的に展開中。この意味で新規の原子炉建設は非常に重要なものになっており、バイデン政権は①2020年代末までに米国のCO2排出量を50%以上削減、②2035年までに米国の電源ミックスを100%クリーンなものにする、③2050年までにCO2排出量が実質ゼロの経済を獲得する、などの目標を設定。このような意欲的な目標を達成するには、原子力のようにクリーンで信頼性の高いベースロード電源が不可欠だとDOEは考えている。現在、米国の原子力発電所は総発電量の約20%を供給しているが、クリーン電力だけ見ると年間総発電量の半分以上が原子力によるもの。これらは平均92%という世界で最も高い設備利用率で稼働中であり、他のいかなる電源よりも高い数値である。このような事実から、原子力は米国で最も信頼性の高い、最大の無炭素電源と位置付けられており、既存の大型軽水炉の運転継続を支援し、SMRやマイクロ原子炉等の先進的原子炉設計を新たに市場に出すことは、米国における地球温暖化対応戦略の主要部分となっている。先進的原子炉設計の商業化を支援するに当たり、DOEでは次の3つのアプローチをとっている。すなわち、①DOE傘下の国立研究所で基礎研究開発を進める、②先進的原子炉の開発事業者が国立研究所の専門的知見や能力、関係インフラを利用しやすくなるよう連携する、③技術面と規制面の主要リスクに官民が連携して取り組み、2020年代の末までに先進的原子炉の初号機を送電網に接続する、である。そのためにDOEが具体的に実施している方策としては、先進的原子力技術の商業化支援構想「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」が挙げられる。GAINでは、技術開発支援バウチャー(国立研究所等の施設・サービス利用権)プログラムなどを通じて、民間企業が国立研究所のインフラ施設や専門的知見、過去のデータ等を活用できるよう財政支援を実施。DOEが2019年に傘下のアイダホ国立研究所(INL)内に設置した「国立原子炉技術革新センター(NRIC)」では、技術の実証に使える試験台や実験インフラを提供している。また、官民の連携アプローチでは、DOEは3つの先進的原子炉設計を選定して、実証炉の開発プロジェクトを支援中。その1つ目はニュースケール・パワー社の軽水炉型SMRで、2029年までにINL内で最初の実証モジュールを稼働させる。出力7.7万kWのモジュールを6基連結することにより、合計46.2万kWの出力を得る計画である。2つ目は、テラパワー社がGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社と共同で進めている、ナトリウム冷却高速炉「ナトリウム(Natrium)」計画。ワイオミング州内で閉鎖予定の石炭火力発電所で電気出力34.5万kWの実証炉を建設することになっており、火力発電所のインフラ設備や人員を活用する予定になっている。3つ目は、X-エナジー社が開発している小型のペブルベッド式高温ガス冷却炉「Xe-100」。ワシントン州内で初号機の建設が予定されており、その高い出口温度によって水素製造に適した高品質の蒸気を生産するほか、4基のモジュールを組み合わせて32万kWの発電設備とする計画である。♢ ♢ポペスク局長ルーマニア・エネルギー省のE.ポペスク・エネルギー政策・グリーンディール局長は同国の原子力開発戦略を次のように紹介した。ルーマニアを含む欧州南東部は依然としてエネルギー安全保障の脆弱性という問題を抱えているため、供給保証の確保と調達先の多様化は引き続き、この地域におけるエネルギー政策の基本要素である。2030年までの期間、温室効果ガス(GHG)排出コストの上昇にともない、低炭素な風力や太陽光、原子力等の設備拡大ペースも早まっていくと想定。長期的なエネルギーシステムの開発に関するシナリオはすべて、大規模な水力発電や再エネ、原子力、エネルギー貯蔵など、利用可能なあらゆる低炭素技術の活用を前提としたものであり、これらの技術はルーマニアにおける「低炭素でバランスの取れた多様なエネルギーミックス」の構築に不可欠な貢献を果たす。欧州連合(EU)はエネルギーと気候関係で2030年までの目標を多数掲げているため、加盟国は2030年まで10年間の総合的な国家エネルギー・気候計画(NECP)を策定しなければならない。ルーマニアが2030年までを目処に設定した目標としては、EU排出量取引制度(ETS)の中でGHG排出量を2005年比43.9%削減;最終エネルギーの総消費量に占める再エネの割合を30.7%に拡大;ルーマニアの「国家復興・強靭化計画(RRP)」ではこの割合を34%とする、などがある。原子力に関しては、ルーマニアはその利用可能性や高い競争力、環境への影響が少ないこと等から、電力部門の持続可能な発展のための解決策と認識。発電における戦略的選択肢であるとともに、国家エネルギーミックスの安定した構成要素と考えている。現状では、チェルナボーダ1、2号機(各70万kW級のカナダ型加圧重水炉=CANDU炉)が送電開始以降、CO2を累計で1億7,000万トン削減したほか、毎年約1,000万トンを削減中。総発電量に占める原子力発電の割合は18~20%だが、クリーンエネルギーでは全体の33%を両炉が供給している。また、原子力関係の売上高は2017年の累計で5億9,000万ユーロ(約802億円)にのぼり、2030年までの総投資額は80億~90億ユーロ(1.09兆~1.2兆円)に達する見通しである。ルーマニアの脱炭素化目標では、2030年までにCO2排出量を現状から55%削減し、輸入エネルギーへの依存度も現在の20.8%を17.8%まで削減する。このため、原子力ではチェルナボーダ1号機の運転期間延長に加えて、建設工事が1989年にそれぞれ15%と14%で停止した同3、4号機(各70万kW級CANDU炉)を2031年までに完成させる。また、SMRを6モジュール分(46.5万kW)設置するほか、チェルナボーダ発電所内ではトリチウム除去施設(CRTF)を建設、回収したトリチウムは安全に長期保管するほか、国際核融合実験炉計画(ITER)等に役立てる方針である。1号機の運転期間延長については、フェーズ1の作業が終了間近となり、次の段階では延長プロジェクトの実施でEPC契約を締結するほか関係許認可を取得、最終投資判断(FID)も行われる。実際の改修工事は、フェーズ3で2026年12月から2028年12月まで効率的に遂行する。3、4号機を完成させる工事については、ルーマニア国営原子力発電会社(SNN)の子会社であるエネルゴニュークリア社が2021年11月、SNC -ラバリン社グループのCANDU炉製造企業であるCANDUエナジー社と契約を締結している。SMR関係では、SNNが米ニュースケール・パワー社製SMRの国内建設を目指して、2021年11月に同社と協業契約を締結した。欧州初のSMRとして約46万kW分を設置し、毎年400万トンのCO2排出を抑制するという計画。SNNは2022年4月末までに、建設サイトを決定する予定である。♢ ♢ギブルジェ-ツェトヴェルティンスキ次官ポーランド気候環境省のA.ギブルジェ-ツェトヴェルティンスキ次官は、同国における原子力発電開発とその利用戦略について、次のように解説した。ポーランド政府は、2040年までを見通したエネルギー戦略やCO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で原子力の利用は欠かせないと考えており、そのための2つの重要文書「2040年に向けたポーランドのエネルギー政策」と「ポーランドの原子力開発計画」を策定した。ともに2043年までに原子炉を6基、600万~900万kW建設することを想定。出力100万~150万kWの初号機については2033年までに運転を開始し、その後2年おきに残りの5基を完成させていく計画である。「2040年に向けたエネルギー政策」では低炭素なエネルギー・システムに移行するための枠組みを設定しており、このようなシステムの構築に必要な技術の選定に関する戦略的決定事項を明記した。また、信頼性の高い電源として、原子力がポーランドの電源構成の中で極めて重要な部分を担っていることを再確認。原子力はまた、出力調整が可能なベースロード電源であるため、再生可能エネルギー源を着実に建設していく一助になる。2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成することは、未だに総発電量の約7割を石炭火力で賄っているポーランドにとって非常に大きな挑戦だが、それでもポーランドはエネルギーの安定供給と経済競争力を維持しつつ、電源構成を改善していくと決定。最終的に総電力需要の約20%を原子力で賄い、ポーランドの脱炭素化に向けた取り組みの主翼とする方針である。原子力発電の導入を実現する重要要素としては、「サイトの選定」、「事業モデルの構築」、「採用技術」の3点があり、立地点については最初の発電所の建設に適したサイトとして、事業会社のPEJ社が北部ポモージェ県ホチェボ自治体内の「ルビアトボ-コパリノ地区」を選定した。採用技術としては、確証済みの技術を採用した第3世代+(プラス)の大型PWRを検討。事業モデルに関しては、これから選定するパートナー企業が事業会社のPEJ社に最大49%出資し、事業リスクを分散してくれることを期待している。PEJ社については、2021年3月に政府が同社株を100%取得したことから、政府が同社を直接監督している。同社は最近、最初の発電所建設と運転が周囲の環境に及ぼす影響について評価報告書(EIA)を取りまとめており、現在は「サイトの評価報告書」を作成中。今後数か月の間に発電所に採用する原子炉技術を選定してベンダーと契約するほか、EPC(設計・調達・建設)コントラクターとも契約を締結、政府からは「環境条件に関する承認」を取得するため、原子力発電プログラムは特に忙しくなる。政府はまた、2020年後半に改訂版の「原子力発電計画」を採択。このため、原子力発電に必要な人的資源の開発や国民とのコミュニケーション、原子力発電所の建設と運転に参加する国内産業界の準備支援等を優先的に実施していく考えだ。政府はさらに、2021年12月に「地元の産業支援計画」を承認した。同計画では、様々な産業活動への国内企業の参加を促す予定。原子力では新たなイノベーション産業がポーランドで生まれると期待されており、原子力発電所建設事業の70%までを国内企業が実施することになる。♢ ♢ブイット部長フランス環境移行省エネルギー・気候局(DGEC)のG.ブイット原子力産業部長は、フランスにおける今後の原子力エネルギーの展望について以下のように説明した。フランスでは現在、56基のPWRで3,350億kWhを発電(2019年実績)しており、発電シェアは全体の67%、これらの平均稼働年数は36年である。2015年に「グリーン成長のためのエネルギー移行法(LTECV)」が成立し、2019年にはその内容を補完する「エネルギー気候法(LEC)」が公表された。これらではエネルギーの移行に向けて、野心的な国家中長期目標を設定。すなわち、「2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成」、「2030年までに化石燃料の消費量を2012年比で40%削減」、「2012年から2050年までの間に最終エネルギーの消費量を50%削減」、「2030年までに最終エネルギー消費量の33%を再エネとする」、などである。2020年4月には、LECの目標を達成するための補足文書として、①(2028年までの)多年度エネルギー計画(PPE)、②国家低炭素戦略(SNBC)が制定された。PPEの第一期(2019年~2023年)では、原子力部門の将来に向けた行動計画を提示。原子炉の運転年数を40年以上に延長することや、再処理戦略が再確認されている。一方、送配電企業のRTEは2021年10月、政府の指示により、国内の電源構成を完全に脱炭素化しつつ長期的な電力ニーズを満たすためのシナリオを6つ作成。それぞれの費用やリスク評価した結論として、「原子力を完全に廃止したシナリオでは、2050年までに電源構成の脱炭素化という目標を達成できないリスクがある」、「新規の原子炉建設は経済的観点から妥当」などと発表した。このような状況を受けてE.マクロン大統領は2021年11月、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するため、再エネ源の大規模開発継続に加えて、原子炉建設を行う新しいプログラムを設置したと発表している。2022年2月には、「国内で新たに6基の改良型EPR(EPR2)を建設し、さらに8基建設するための研究を開始する」、「効率的な発電能力を維持している既存の原子炉は、最高水準の安全性が確保されている限り廃止しない」などの方針を明らかにした。現在、フランス政府はエネルギー・気候政策の定期的な見直しとして、PPE第二期(2024年~2028年)の戦略策定に向けた意見を2021年秋から幅広く聴取中。議会は2023年の夏ごろ、新たな方針を盛り込んだ法律の制定に向け議論を実施する予定で、次回の改訂では新規原子炉の建設に関してさらなる詳細が示される。一方、原子力産業界ではフランス電力(EDF)が中心となってPWRタイプのSMR「NUWARD」を開発しており、2040年までに国内エネルギーミックスに組み込む方針。「NUWARD」では、1つの建屋に出力17万kWの原子炉を2基設置、静的安全システムによって様々な事故シナリオに対応可能になる。このような産業界を支援する戦略として、政府は2020年9月に「フランス復興計画」を発表した。原子力産業界の設備・能力の近代化関係で1億ユーロ(約136億円)、原子力研究開発に2億ユーロ(約272億円)の支援を行うほか、「NUWARD」の予備設計支援で5,000万ユーロ(約68億円)を投じることになった。また、2021年10月にはマクロン大統領が、将来に向けた新たな大規模投資計画「フランス2030」を発表。2030年までに国民の生活や生産活動をより良いものとするための目標10項目を掲げており、エネルギーを含む様々な重要分野に対応。原子力関係では、小型原子炉その他の革新的な原子炉の台頭促進が目標の一つであることから、10億ユーロ(約1,358億円)の公的資金の投入方針を明らかにしている。

- 13 Apr 2022

- NEWS

-

仏大統領、国内で新たに原子炉を6基建設、8基調査検討すると表明

今年4月に大統領選挙を控えたフランスのE.マクロン大統領は2月10日、同国のCO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するという目標の達成に向け、国内で改良型の欧州加圧水型炉(EPR2)を新たに6基建設するほか、さらに8基の建設に向けて調査を開始すると発表した。同大統領は建設サイトの確定など、このための準備作業を今後数週間以内に開始する方針で、今年の後半から国内でエネルギー関係の公開協議を幅広く実施。2023年には議会で複数年のエネルギー関係プログラムを改訂するための審議を行い、2028年までに最初の一基を着工、2035年までの完成を目指すとしている。また、電気事業者のフランス電力(EDF)が原子力・代替エネルギー庁(CEA)らと共同開発しているPWRタイプの小型モジュール炉(SMR)「NUWARD」に関しても、2030年までにプロトタイプを建設できるよう10億ユーロ(約1,300億円)の予算を付けてプログラムを進めていく考えである。エネルギー戦略に関するマクロン大統領の発表は、フランス東部ベルフォールにあるGEスチーム・パワー社で行われた。同大統領によると、新しいエネルギー政策の主な目的はフランス国内のエネルギー消費量を今後30年以内に40%削減しつつ、無炭素なエネルギー源の設備容量を拡大することにある。この政策を通じて、30年以内に化石燃料からの脱却を果たす最初の主要国になるとともに、産業界におけるエネルギーの自給を強化する。フランスはこのようにして、エネルギー関係の制御力を取り戻していくとした。また、発電電力量は現在より最大60%増産しなければならないが、大統領はこれらの大半を安全な発電方法による無炭素な電力とするため、再生可能エネルギーと原子力の両方を活用するとした。大統領によると、国内には「太陽光と風力のみで可能だ」という人もいれば、「100%原子力にし、再エネは不要」という人もいるが、現実的にフランスではこれら2つの電源に賭ける以外に方法はない。同大統領は、再エネと原子力の複数の発電割合による戦略こそ、エコロジー面で最も現実問題に直結した方法であり、経済面でもコストが最小になるなど、最も目的に適っていると指摘した。原子力に関しては、マクロン大統領は「今こそフランスの原子力ルネッサンスというべき時が来た」と述べており、そのための重要政策の1つとして「安全性を損なうことなく、すべての既存原子炉の運転期間を延長する」と言明した。「今後、国内の電力需要が大幅に伸びることを考えると、私としては安全性に問題がないのであれば、将来的に1基の原子炉も閉鎖したくない」と表明。2017年以降、いくつかの原子炉ですでに運転期間が40年以上に延長されたが、今後は50年を超える運転期間の延長についてもEDFに状況調査を依頼するとしている。もう1つ重要政策は、「昨年11月に発表した方針を再確認したものであり、(運転期間の延長ができないレベルに高経年化した既存炉の閉鎖や、電力需要の増加見通しを背景に)新しい原子炉の建設を再開する」と表明。大統領によれば、フランスの原子力産業界はフィンランドのオルキルオト原子力発電所3号機、および国内のフラマンビル原子力発電所3号機(FL3)で長期化している2基のEPR建設で多くの教訓を学んだ。EDFと国内の原子力部門は100万時間を超えるエンジニアリング作業を通じて、これらの教訓をEPR2に反映させており、その設計はFL3以降大幅に進歩。これらのことから、マクロン大統領は今後、国内の3サイトで2基ずつEPR2を建設するのに加えて、さらに8基の建設を検討するとしている。このほか同大統領は、昨年10月に発表した新たな産業政策「フランス2030」の中で、SMRや先進的原子炉の技術を実証すると発表したことに言及。新規のEPRとは別に、革新的技術を採用したこのような原子炉を建設し、安全性の向上や放射性廃棄物の発生量削減、核燃料サイクルの確立等を目指すとした。これらの新設計画により、フランスでは2050年までに、新たに2,500万kWの原子力発電設備が起動することになる一方、このような決定を実行に移すには、規制面や財政面、組織面など原子力部門の様々な状況を改善する必要があると指摘している。(参照資料:仏大統領府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Feb 2022

- NEWS

-

COP26のインパクト

原子力復権の予兆(後編)前編はこちら国連気候変動枠組条約は、現在、経済規模、成熟度、資源の有無など全く成り立ちの異なる197か国が批准している。締約国会議の採決は全会一致が原則であり、毎年、合意文書を取りまとめるのは生易しいことではない。国家間の利害の対立が極めて大きいからだ。COP26では、1)石炭の取り扱い、2)温室効果ガス排出枠取引のルール、3)先進国による途上国支援──の3点が最大の論点だったと言えよう。このうち、石炭については、議長国である英国が作成した原案では、“phase out(廃止する)”との表現が使われていたが、産炭国などの強い反発により最終的に“phase down(段階的に削減する)” に修正され、合意に漕ぎ着けた。また、先進国とブラジル、インドなど新興国が対立していた排出枠のキャップ・アンド・トレードは、2013年以降に国連へ届け出された排出枠(クレジット)を移管、売買を容認することで歩み寄っている。一方、2009年12月のCOP15で採択されたコペンハーゲン合意では、途上国の温暖化対策を支援するため、先進国は2012年までに共同で300億ドルの資金を拠出、2020年までに年間1,000億ドルの支援を行うと約束していた。しかし、2020年の支援額は796億ドルに止まり、途上国側が強く反発していたのである。COP26の合意文書では、先進国側が支援目標の未達に遺憾の意を表明した上で、2025年までに2019年の支援実績額を少なくとも倍増させるとの表現を盛り込んだ。一連の合意内容は、温暖化問題に熱心に取り組んで来たNGOなどの立場から見た場合、物足りないと感じられるかもしれない。もっとも、石炭の段階的使用削減、国際的な排出枠取引導入の両方で方向性を出せたことには大きな意味があるのではないか。ある程度の妥協がなければ、ガラス細工の枠組は簡単に崩壊してしまうだろう。現実的な落し所へ議論を収斂させた点について、議長を務めたボリス・ジョンソン英国首相は十分に評価されて然るべきだ。 欧州における変化の兆しCOP26が開催されていた最中の昨年11月9日、フランスのエンマニュエル・マクロン大統領は国民向けに演説、原子力を電力供給と産業の中核に位置付け、欧州加圧水型原子炉(EPR)の建設を再開する意向を表明した。同国は新たに6基を建設する計画だ。フランスでは56基の商業用原子炉が稼働、2020年は米国に次ぐ379.5TWh(=3,795億kWh)の電力を供給しており、総発電量に占める原子力比率が70.6%に達する原子力大国に他ならない(図表1)。もっとも、2012年5月に就任したフランソワ・オランド前大統領は、前年の福島第一原子力発電所の事故を受け、大統領選挙において原子力発電比率を2025年までに50%へ低下させると公約した。2017年5月に就任したマクロン大統領は、オランド前大統領の公約を踏襲しつつ、2018年11月、達成年限を2035年に10年間先送りしていたのである。今回は実質的に目標自体を見直したと言えるだろう。温室効果ガス削減が喫緊の課題になる一方、欧州では天然ガス価格が高騰し、結局、原子力への回帰が最も合理的と判断した模様だ。非常に興味深かったのは、この件を伝えた朝日新聞の記事だった。11月13日付け朝刊の見出しには『仏マクロン氏「原発回帰」鮮明 新設は脱・石炭の「強いメッセージ」』とあり、フランス政府の決断を肯定的に伝えている。日本国内における原子力発電には厳しい論調を繰り返してきた同紙だが、フランスの原子力回帰の動きに関しては、「脱・石炭」政策の一環としてポジティブな評価を下している模様だ。率直な感想としてダブルスタンダードの感が否めない。核兵器保有国であるフランスの原子力発電が肯定され、核兵器を持たない日本の原子力が否定される理由について、朝日新聞は積極的に説明すべきだろう。今後、注目されるのはドイツの動きである。福島第一原子力発電所の事故を受けた2011年6月6日、アンゲラ・メルケル首相(当時)は、2022年までにドイツ国内で稼働している全ての原子力発電所の稼働を停止すると閣議決定した。現在、ドイツでは6基の商業用原子炉が稼働、2020年の発電比率は11.3%だったが、現行の政府方針では来年中にその全てが止まる計画だ。しかしながら、ドイツはフランス以上に天然ガス価格の高騰に苦しんでおり、国内においてエネルギー政策の見直しを求める声が強まっていると言われている。去る12月8日には社会民主党(SPD)を中心とする連立によりオラフ・ショルツ内閣が誕生した。中道左派のSPD、中道右派の自由民主党に加え、脱原子力を主張する同盟90/緑の党が連立を組んでおり、政権としての原子力政策はかならずしもまだ明確ではない。ただし、昨9月26日の総選挙において、ショルツ氏は気候・環境保全、化石燃料産業の脱炭素化、カーボンニュートラルの達成を訴えて国民の支持を得た。天然ガスへの依存はロシアの影響力を強めかねない上、再生可能エネルギーのウェートをさらに引き上げ、脱石炭を加速させるのであれば、安定的なベースロードの確保は極めて重要な政策課題だ。ショルツ内閣が原子力政策を見直す可能性はゼロではないだろう。COP26を通じて議長国の英国、そしてEUは温室効果ガス排出量削減を積極的に主張した。一方、今春以降、欧州は異常気象に見舞われ、スペイン、英国などが風力不足に悩まされている。当然、化石燃料に依存せざるを得ず、需要が急増した天然ガス、石炭の価格高騰を招いてインフレ圧力が強まった。安定したエネルギー供給、温室効果ガスの排出削減、そして経済合理性、これらを同時に達成するため欧州、そして世界全体において原子力利用の機運が高まっても全く不思議ではない。COP26の開催期間中を敢えて狙った原子力大国フランスの決断は、そうした流れを反映しているのではないか。 スリーマイル、チェルノブイリ、そして福島第一国際原子力機関(IAEA)によれば、世界で稼働する商業用原子炉は2011年に448基だった(図表2)。その後、福島第一の深刻な事故を受け、日本だけではなくドイツや米国などでも廃炉、建設計画の中止が相次ぎ、2014年には439基へと減少している。しかしながら、中国を中心に新興国で原子炉の建設・稼働が進んだ結果、2018年には過去最大の457基になった。原子力による電力供給量も、2012年の2,346.2TWh(=2兆3,462億kWh)から、2019年には2,657.2TWh(=2兆6,572億kWh)へ13.3%増加している。日本を含む先進国で老朽化による廃炉が進む一方で、中国をはじめとして、インド、ロシアなど新興国において新たな商業用原子炉が運転を開始した。現在稼働している商業用原子炉は世界全体で442基、定格出力の総計は394.5GW(=3億9,450万kW)だ。稼働年数別に見ると、炉数、出力共に最もボリュームが大きいのは運転開始から31~40年の10年間で、その定格出力合計は全体の46.2%に達している(図表3)。これは第1次、第2次石油危機に見舞われた1970年代に建設が計画された原子炉に他ならない。その後、原子力発電所の建設が国際的に失速したのは、1979年3月28日のスリーマイル島事故(米国)、1986年4月26日のチェルノブイリ事故(旧ソ連・現ウクライナ)の影響と言えるだろう。しかしながら、2006年2月、ジョージ・H・W・ブッシュ大統領(当時)の下、米国は新たな原子力平和利用の枠組として『国際原子力パートナーシップ(GNEP:Global Nuclear Energy Partnership)』を打ち出した。これは、核燃料サイクルを国際的に「P5+1」で管理する構想に他ならない。この「P」とは”Permanent”の頭文字である。つまり、「P5」は米国、英国、フランス、ロシア、中国の国連常任理事国の5か国を示し、「+1」は日本のことだった。商業用原子炉は当然ながら原子力の平和利用だが、イランの核開発が国際社会で問題視されているように、発電用よりも高度に濃縮したウラン、及び使用済み燃料に含まれるプルトニウム、この2つは核兵器の原料でもある。ブッシュ大統領は、世界の原子炉への濃縮ウラン供給と使用済み燃料の引き取り、再処理・最終処分をP5+1の6か国に集中することで、核不拡散の強化を図ろうと考えたのだった。その背景にあったのは、経済成長著しい新興国における原子炉の建設計画ラッシュである。新興国のエネルギー需要を満たす一方、核兵器の開発を阻止するためには、P5+1が商業用原子炉を建設し、核燃料サイクルを管理する必要があると考えたのだろう。しかしながら、2011年3月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、世界の原子力は再び冬の時代へ突入し、いつしかGNEPも忘れ去られて現在に至った。 新規建設で台頭する中国福島第一での事故から10年が経過、原子力は国際的に雪解けの季節を迎えつつあると言えよう。背景は地球温暖化問題とエネルギー安全保障だ。COP26に象徴される脱化石燃料の動きは、むしろ足下に関して石炭、天然ガス、石油の価格を高騰させている。長期的な需要の先細りが見込まれるなか、生産国・事業者が供給力維持の設備投資を躊躇うだけでなく、限られた資源を高値で売るため供給量を調整するのは経済的に見れば極めて合理的な行動だ。一方、カーボンニュートラルを目指すと言っても、消費国側の化石燃料需要が直ぐに大きく減少するわけではない。畢竟、需給バランスが崩れて価格への強い上昇圧力が生じているのである。フランスは原子力への回帰を明確にした。また、もう1つの原子力大国である米国のジョー・バイデン大統領も、小型原子炉(SMR:Small Module Reactor)の開発を政策的に後押しするなど、原子力の活用拡大に踏み込むようだ。昨年12月2日、日立製作所とGEの原子力合弁会社であるGE日立ニュークリア・エネジーは、カナダの電力大手、カナダ・オンタリオ・パワージェネレーション(OPG)からSMRを4基受注したと発表した。仮にドイツの新政権が原子力発電所の稼働継続へ傾けば、原子力を巡る国際社会の動きは一段と加速することになるだろう。もっとも、近年における商業用原子炉の建設は、国際的に見ると中国主導で進んできた。現在、公式に発表されているものでは世界で51基の炉が建設中だが、そのうちの14基は中国国内で進められている(図表4)。14基のうち1基は高速増殖炉(FBR)、もう1基は高温ガス炉(HTGR)のいずれも実証実験炉であり、中国は次世代炉の開発についても余念がないようだ。経済成長を支えるため国内のエネルギー需要を満たすだけでなく、新興国への国際展開を視野に入れているのだろう。ちなみに、中国で稼働中の商業用原子炉は52基であり、その定格出力は総計で49.6GW(=4,960万kW)、既に米国の96.6GW(=9,660万kW)、フランスの61.4GW(=6,140万kW)に続く規模になった。この52基のうち、37基は過去10年間に運転を開始した新鋭の炉に他ならない(図表5)。ブルームバーグによれば、中国国営メディアの『経済日報』は昨年11月3日、中国が今後15年間で150基の商業用原子炉を建設する計画であると報じた。話半分としても、同国は数年以内にフランスを抜いて世界第2位、そして10年以内に米国も凌駕して世界最大の原子力大国になるだろう。日米欧にとってこの件が非常に悩ましいのは、極めて複雑な構造を持つ原子炉の場合、第3国での建設受注における国際競争力は、燃料供給、使用済み燃料の引き取り保証、運転支援に加え、実際に発電所を建てた経験が大きく左右するからだ。反面教師はフィンランドのオルキルオト原子力発電所3号機である。フランスの国策企業である旧アレバ(現オラノ)が受注し、2005年に着工したのだが、幾度となく工期が延長され今も建設が続いている。最大の理由は、旧アレバの施行管理の弱さにあるとも言われており、この損失によって同社は経営が傾いた。1980年代以降、フランス電力からの原子力発電所の建設受注が激減、経験に基づく建設ノウハウを失ったことが背景のようだ。一方、現在、中国で稼働している最新鋭の原子炉は旧ウェスチングハウスの開発した「AP1000」、フランスの技術を導入した「EPR(欧州加圧水型炉)」である。ただし、中国版のAP1000と言われる「CAP1000」、独自技術を導入した「CAP1400」、そして完全な独自技術である「HPR1000」の3種類の原子炉が建設段階に入った。中国は明らかに自前の設計技術、建設施工能力を強化しつつある。それは、中国国内での建設のみならず、原子力技術の輸出を念頭に置いたものなのではないか。HPR1000、即ち「華龍一号」については、既に英国において包括的設計審査(GDA)が最終段階となった。今後、温室効果ガスの削減を目指して各国が商業用原子炉の建設を進める場合、中国が市場を席捲する可能性は否定できない。これにどう対抗するのか、それともしないのか、日本の原子力産業だけでなく、日本政府にとっても経済、安全保障の観点から極めて難しい判断が求められている。 総合力を問われる日本マクロン大統領によるフランスの原子力政策が、主要先進国による原子力回帰の嚆矢となる可能性は否定できない。再生可能エネルギーの拡大が最重要課題としても、ベースロード電源の確保の必要性が改めて確認されたからだ。また、自動車のEV化を進めるためには、夜間電力の供給力が必須だが、それは気候に左右されない安定的な電源の裏付けがなければ難しいだろう。さらに、カーボンニュートラルの切り札として期待される燃料電池についても、水素の生産には大量の電力が必要だ。結果として、各国はベースロードに化石燃料を選ぶか、原子力を選ぶか、実質的に二者択一を迫られている。冷静に考えれば原子力一択なのだが、非常に悩ましいことに、現実的にはしばらく化石燃料に依存せざるを得ない。国際エネルギー機関(IEA)は、昨年12月17日に発表した年次報告書において、2021年の石炭火力発電量が過去最大になるとの見通しを示した。もっとも、COP26の議論を考えれば、化石燃料の利用が長期化するとは考え難い。福島第一の事故から10年が経ち、原子力が見直される時代に入ったと言えるだろう。今後、国際的な新規原子力発電所の建設ラッシュが想定されるなか、国、電力会社、メーカーが一体にならない限り、特に新興国における受注獲得は覚束ない。原子力分野で中国が市場を席捲すれば、経済的にも安全保障の面でも日本にとっては大きな問題だ。そうしたなか、大きな懸念は日本政府の姿勢だ。昨年10月22日に閣議決定された『第6次エネルギー基本計画』は玉虫色の表現を散りばめ、日本の目指す方向が明確になったとは言い難い。これでは、原子力産業、電力業界が国際展開を視野に入れて人材育成、研究開発、設備投資に力を入れるのは困難だろう。世界の原子力は雪解けの季節を迎えつつある。そこで種を蒔き、芽を育て、花を咲かせて果実を収穫できるのか、日本は正に国家としての総合力を問われているのではないか。

- 24 Jan 2022

- STUDY

-

仏EDF、フラマンビル3号機の燃料初装荷を2023年第2四半期に延期

フランス国内の商業用原子炉すべてを所有・運転するフランス電力(EDF)は1月12日、北部ノルマンディ地方で建設しているフラマンビル原子力発電所3号機(FL3)(163万kWの欧州加圧水型炉=EPR)の建設スケジュールの改定を発表。2022年末に実施予定だった燃料初装荷を、2023年第2四半期に延期した。新型コロナウイルスによる感染拡大の影響により、同炉の起動・運転準備が順調に進んでいない点を考慮したもの。これにともない、EDFは近年見積もった同炉の建設コスト124億ユーロ(約1兆6,170億円)が127億ユーロ(約1兆6,560億円)に増大したことを明らかにした。FL3の建設工事は2007年12月に始まったが、フランス国内で初のEPR建設だったこともあり、土木エンジニアリング作業の見直しや原子炉容器の鋼材組成の異常(炭素偏析)、2次系配管溶接部の品質上の欠陥等により完成が大幅に遅れている。同炉では冷態機能試験が2018年1月に完了した後、温態機能試験も2020年2月に完了。原子力安全規制当局(ASN)は同年10月に初装荷燃料の敷地内への搬入を許可しており、2022年末の燃料装荷を経て2023年には送電開始できると見られていた。今回の発表によると、EDFは要求されたレベルの安全性と品質をクリアしてFL3の運転を開始するため、2020年初頭に現場人員を増強した。格納容器の壁を貫通する配管の溶接部修理など、最も複雑な作業は無事に完了しており、ASNも基準に適合していると判断。同炉の最初の運転サイクルで使用する原子燃料は、手続き通り専用の建屋で保管中である。また、すでに機器類の90%が運転担当チームに引き継がれており、これまでに安全上重要な機器約7千点について、5万5千件以上の確認と書類チェックを実施済み。燃料の初装荷と起動に先立ち、残りの作業は以下の通り。・主要2次系の溶接部について改善作業を完了する。・設置した機器類の品質認定試験を改めて実施する。・EPR初号機として中国で運転開始した台山1号機の技術的課題をフィードバックしFL3に適用する。・これらの技術的課題の対策については、ASNから最終的な指示を受け承認を得る。・機器類の最終調整を行い、運転開始に必要な文書もすべて準備する。なお、昨年7月に台山1号機で小規模な燃料破損が見つかった問題については、EDFは燃料集合体の点検を実施した結果、集合体の一部機器に機械的摩耗が認められたと説明。このような現象はフランス国内の複数の原子力発電所でも生じており、EPRの設計自体に問題があるわけではないと強調している。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Jan 2022

- NEWS

-

EDF、今後のEPR輸出を見据えチェコ、ポーランド、インド等の企業と協力協定締結

フランス国内の商業炉をすべて保有・運転しているフランス電力(EDF)は12月1日、傘下のフラマトム社が開発した第3世代+(プラス)のPWR設計「欧州加圧水型炉(EPR)」を欧州のみならず、世界中で建設していくため、チェコやポーランド、インドなどの複数の大手関係企業と協力協定を締結したと発表した。協定への調印は、民間原子力コミュニティ最大のマーケットプレイスである「世界原子力展示会(WNE)」が11月30日 から12月2日まで、フランスのパリで開催されたのに合わせて行われた。EDFとしては低炭素な社会を将来、世界レベルで実現する上で原子力は欠かせないと考えており、地球温暖化の防止に資する今後数10年間の重要施策として、原子力の必要性を強力に提唱。また、長期的な連携協力を通じて原子力の恩恵や社会経済的価値を提供するため、フランスおよび国外での原子力発電所開発計画を支援している。実際にEDFは、原子力発電所の設計エンジニアリングから建設、運転、保守点検、人材育成と能力開発、廃止措置、放射性廃棄物の管理に至るまで、原子力関係の専門的知見を保有。このため、発電所の全期間で必要となる関連サービスやノウハウ、およびフランスの様々な原子炉技術の販売促進活動を展開している。これらを背景にEDFは世界中のEPR建設を成功に導きたいとしており、今回の協力協定はその建設プロジェクトに、相手国のサプライチェーンや産業界の実質的な参画を保証する意味を持つものである。まず、チェコとの協力では、EDFはドコバニ原子力発電所5、6号機増設計画の受注を念頭に、同国の産業界との連携を強化。同国のエンジニアリング関係企業で構成されるチェコ・エネルギー産業連合(CPIA)の立ち合いの下、スコダ社や国立原子力機関(UJV Rez)と協定を締結したほか、その他のエンジニアリング企業や関連機器製造企業のBAEST社、I&C Energo社、 Hutní montáže社、 MICo社、MSA社 、REKO Praha社、 SIGMA社とも協力協定を結んだ。ポーランドについては、EDFは今年10月、原子力発電の導入を計画している同国政府に対し、2~3サイトで4~6基(660万~990万kW)のEPR建設を提案している。これに基づき今回は、同国の主要エンジニアリング企業であるDominion Polska社やEgis Poland社、Energomontaż-Północ Gdynia社、発電関係のEPC(設計・調達・建設)契約企業のRafako社、Zarmen社と協定を締結している。インドとの協力に関しては、EDFは今年4月、南西部のジャイタプールでEPRを6基建設するプロジェクトについて、法的拘束力のある技術・商業面の契約条件提案書をインド原子力発電公社(NPCIL)に提出した。インド政府が世界の研究開発・製造ハブとなることを目指して掲げている国家産業政策「メイク・イン・インディア」に沿って、EDFはこれまでも数多くの地元サプライヤーと連携協力してきた。今回は確固たるインドの国産化戦略の一環として、インドの大手複合企業体であるラーソン&トゥブロ(L&T)社と2017年から続いている協力関係を延長した。EDFはこのほか、フランスの大手ゼネコンであるブイグ公共土木事業(Bouygues Travaux Publics)社とも協力を強化するための枠組み契約を締結している。チェコやポーランド、あるいはサウジアラビアでのEPR建設が実現した場合、両社はこの契約に基づいて世界レベルの協力活動を展開する。なお、ブイグ社は同じ世界原子力展示会の場で、サウジアラビアの土木建設企業であるNesma & Partners社と了解覚書を締結。EDFがサウジアラビア初の原子力発電所を建設することになれば、Nesma & Partners社とともにすべての土木建築作業に参加することになる。(参照資料:EDFの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 07 Dec 2021

- NEWS

-

IEA、仏国の政策レビューで原子力の削減時期を見極めるよう勧告

国際エネルギー機関(IEA)は11月30日、加盟国のエネルギー政策をレビューした報告書のフランス版「France 2021 - Energy Policy Review」を公表し、同国が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するには、原子力や再生可能エネルギー、およびエネルギーの効率化に一層投資する必要があると勧告した。原子力については特に、2035年までに発電シェアを50%まで引き下げるにあたり、これを定めた法制上の要件について、地球温暖化にともなう緊急性や気候中立の重要性、再エネの開発状況等とも照らし合わせて条件を精査し、明確にすべきだとしている。IEAによれば、フランスは地球温暖化問題への取り組みで国際的なリーダーシップを発揮しており、最も顕著な例として、2015年の国連気候変動枠組条約・締約国会議(COP21)におけるパリ協定の締結交渉や、これに先立ち仏国内で「緑の成長に向けたエネルギー移行法案」を可決成立させたことなどを挙げた。しかし近年、同国における低炭素エネルギー技術の開発やエネルギーの効率化対策は、温暖化防止目標を達成できるほど迅速に進んでおらず、フランス政府は将来のエネルギーミックスをどのようにすべきか、極めて重要な判断を下さねばならない状況に直面している。IEAとしては、フランスにはクリーンエネルギーに移行する長期目標の達成の促進で、政策面の一層の努力や関係投資の増額が求められるとしており、将来の電力供給設備の開発については特に、同国政府が明確な戦略を立てる必要があると強調している。報告書によると、フランス政府は高経年化した商業炉の改修工事計画など、2050年までのCO2排出量実質ゼロ化を確実に軌道に乗せるための決定を2022年に下す予定。同政府はまた、欧州連合(EU)全体で目標としている「2030年までにCO2排出量の55%削減」に歩調を合わせ、今後数年間に国内経済全般でクリーンエネルギー化の促進方策や誘導方策を強化する必要がある。このような背景からIEAはフランス政府に対する具体的な勧告事項として、(原子力発電シェアを削減するための法制要件の精査に加えて)以下の点を表明した。すなわち、・電力供給の脱炭素化、および2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化する観点から、既存炉の運転期間延長と新規の原子炉建設の割合に関して、様々な調査や社会経済分析、および関係協議等の結果に基づき、2035年以降に原子力が果たす役割についてタイムリーに判断を下す。・電力市場における競争原理を維持しながら、既存炉の改修や安全性向上、および2023年以降の新規原子炉建設に向けた資金調達など、原子力発電に対する長期的かつ持続可能な財政支援を確実なものにする。・原子力研究の中でも、エネルギーの移行に関するものを特に強化する。具体的には、小型モジュール炉(SMR)を活用した柔軟性のある電力供給、熱電併給や水素製造への活用、運転の長期化を見据えた材料試験の実施、などである。IEAのF.ビロル事務局長は、「将来のエネルギーシステムでCO2排出量のゼロ化を確実にするため、フランス政府は近々、重要な判断を下すことになっており、大きな岐路に差し掛かっている」と指摘。地球温暖化の防止対策に集中する一方で、エネルギーの供給保証についても引き続き対策を取っていく必要があり、新たなクリーンエネルギーに関しては必要な時期に市場に出すことを念頭に、技術革新のための研究開発支援を強化しなければならない。このような支援はまた、風力タービンや電気自動車の製造に不可欠なレアメタルの確保対策につながるほか、新しいエネルギーとの相性が良く、異常気象やサイバー攻撃にも耐えうるエネルギー・インフラの構築に向けた投資にもなると指摘している。(参照資料:IEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 02 Dec 2021

- NEWS

-

仏マクロン大統領が原子炉新設を再開と表明

フランス大統領府のウェブサイトによると、同国のE.マクロン大統領は今月9日のテレビ演説で、数10年ぶりに国内で新規の原子炉建設を再開する考えを明らかにした。英国グラスゴーにおける第26回・国連気候変動枠組条約・締約国会議(COP26)の閉幕を12日に控え、同大統領は「これはフランスからの強いメッセージである」としている。演説の中で、同大統領はフランスのエネルギー自給に触れ、「天然ガスの価格や電気料金の上昇により仏国民の生活は大きな影響を受けている。こうした事態には緊急に対処する必要があり、政府は天然ガスの価格を固定化する措置を取った」とした。しかし、「国民がもしも、適切なレベルのエネルギー料金を支払い、外国から輸入するエネルギーへの依存を下げたいのであれば、我々は省エネを続けるだけでなく、国内で低炭素エネルギー源の建設に向けた投資を行わねばならない」と指摘。その上で、「フランスのエネルギー自給を保証するとともに国内の電力供給を確保し、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するため、国内での原子炉建設を再開し再生可能エネルギーの開発を継続する」と明言した。フランスでは2015年7月、約8か月間に及んだ全国的な討論の結果、「緑の成長に向けたエネルギー移行法」が成立した。これにより、F.オランド前大統領が約束していた「2025年までに原子力発電シェアを現在の75%から50%に削減する」ことや、「原子力発電設備を現状レベルの6,320万kWに制限する」ことが決定。これにともない、国内で最も古いフェッセンハイム原子力発電所の2基が2020年6月までに永久閉鎖されている。しかし、マクロン大統領は2018年11月、発電シェアの削減公約を「現実的で制御可能、経済的かつ社会的にも実行可能な条件下で達成するため、実施期限を2035年まで10年先送りする」と決定した。今年10月には、新たな産業政策「フランス2030」の中で、「2030年までに10億ユーロ(約1,307億円)を投じて、小型モジュール炉(SMR)や先進的原子炉の技術を実証し、放射性廃棄物のより良い管理で世界市場への参入を目指す」と表明。同大統領は、原子力はフランスの基幹製造技術であるため今後も必要な技術であり、その再編成は政策目標の第一番目に位置付けられ、継続的に開発していくことは非常に重要との認識を示している。今回の演説で、マクロン大統領は原子炉の建設再開に向けた具体策を一切示していない。また、来年4月には大統領選挙が控えていることから、この方針が正式決定するのは選挙後になるとの見方がある。一方、ロイター通信は今月10日、「フランス政府は今後数週間以内に、国内で大型PWRを新たに6基建設する計画を公表する模様だ」と報道している。フランス政府はこれまで、北西部のシェルブール近郊で建設中のフラマンビル原子力発電所3号機(163万kWの欧州加圧水型炉=EPR)が完成するまで、新たなEPRを建設しないとしてきた。しかし、欧州では10月の天然ガス価格の高騰など、国民生活の光熱費が連鎖的に増加している。ロイター通信では、フランス政府がこれらのことに配慮し、EPR新設の判断を早めたと伝えている。(参照資料:仏大統領府(仏語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 11 Nov 2021

- NEWS