キーワード:フランス

-

仏国の世論調査で国民の原子力支持率が増加

フランスの世論調査とコンサルティングの専門企業であるBVA(Brûlé Ville associés)社は10月26日、オラノ社の依頼を受けて国内で実施した世論調査で、原子力に対するフランス国民の支持率が増加しているとの結果を公表した。2019年に実施した初回の調査結果と比較して、今回7ポイント増の53%が「フランスのエネルギー自給にとって国内の原子力部門は必要不可欠だ」と回答したほか、10ポイント増の64%が「フランスの将来のエネルギーミックスは原子力と再生可能エネルギーで構成される」と回答。その一方で、前回調査から11ポイント減少したものの、国民の過半数である58%が依然として「原子力はCO2を排出して地球温暖化を促進している」との認識であることが明らかになった。この調査は今年5月3日から6日にかけて行われ、18歳以上の成人1,500名からインターネットで回答を得た。それによると、回答者の50%が国内の原子力部門はフランスにとって「強み」であると捉えており、数値は前回調査から3ポイント上昇していた。その理由として、「エネルギー自給にとって不可欠」と答えた53%のほかに、39%は「安定して発電が可能な電源」と答えるなど、原子力が果たす肯定的な役割を指摘している。また、国内の原子力産業を「弱点」と捉えている国民の割合は、前回調査の34%から15%まで減少した。「強み」でも「弱点」でもないとした人は今回35%だったが、41%の国民は「原子力産業は国内で雇用を創出している部門」と認識。「雇用を減らしている」と答えた人の割合は8%に留まった。さらに、「原子力は地球温暖化を促進している」と答えた人のうち、「(温暖化に)重要な影響を及ぼしている」とした国民の割合は、前回調査の34%から大幅に低下し19%となった。その理由としてオラノ社は、「この問題に関する啓蒙教育の効果」と説明している。これに加えて、「石油や石炭、天然ガスによる発電のCO2排出量は原子力より少ない」と考える国民の割合も、今回は半分に低下する結果となった。ただし、放射性廃棄物が原子力の否定的側面である認識に変わりはなかった。原子燃料がリサイクル可能であると知っているフランス国民の割合は、前回調査の61%から66%に上昇した。それにも拘わらず、今回は59%が「リサイクル不可能な放射性廃棄物が生成されることは、原子力における主要な懸念事項だ」と回答していた。世論調査の結果全般についてオラノ社のP.クノルCEOは、「原子力に対するフランス国民の認識が改善されたことが確認できた」と表明。「原子力は再生可能エネルギーと違って、途切れることなく低炭素な電力を供給できるため、地球温暖化との闘いにおいても大きく貢献する。エネルギーの移行で原子力が果たす重要な役割が一層幅広く認識されるよう、今後も当社グループや原子力産業関係者が一丸となって啓蒙努力を続けていかねばならない」と強調した。(参照資料:BVA社(仏語)とオラノ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Oct 2021

- NEWS

-

仏国とチェコ、EUのその他8か国とともに原子力支援の共同宣言

©ECチェコの産業貿易省は10月12日、原子力発電所を一層容易かつ低コストで建設するためのフランスとの共同アクションとして、EU(欧州連合)に加盟するその他の8か国からの協力を受けて「共同宣言」を発表した。EUは2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指すにあたり、環境上の持続可能性を満たした真にグリーンな事業に正しく投資するための枠組「EUタクソノミー」で投資対象の分類規制を行っている。チェコとフランスをはじめとするEUの10か国は、地球温暖化の防止とエネルギーの自給に貢献する原子力を、今年末までに持続可能な投資活動の対象に含めるようEUに求めており、今回そのための「共同宣言」を11日付けで仏ル・モンド紙やベルギーのル・ソワール紙など、主要な欧州メディア8紙に掲載した。この宣言は、チェコとフランス両国の「原子力アライアンス(Nuclear Alliance)」創設を念頭に置いたもので、内容に賛同したブルガリア、フィンランド、クロアチア、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、およびスロベニアの8か国が宣言に参加した。調整役は仏国のB.ルメール経済財務相が担った。「欧州になぜ原子力が必要か」と題された「共同宣言」の中で、10か国はまず地球温暖化との戦いは将来の課題ではなく今解決しなければならないと指摘。エネルギー価格の上昇は、第三国からのエネルギー輸入を出来るだけ早急に削減する重要性を示しており、脱炭素化した経済の実現に向けて、EUに加盟する各国がエネルギーの生産・消費活動を迅速かつ徹底的に低炭素なものに変える必要があるとした。こうした点から、欧州で無炭素電力の約半分を賄う原子力は解決策の一翼を担わねばならないと同宣言は指摘。原子力は価格が手頃なだけでなく、安定供給が可能な各国自前のエネルギー源であり、欧州の14か国で稼働する126基の原子炉は、過去60年以上にわたって信頼性と安全性の高さを実証、革新的な技術が用いられた安全な電源と強調した。同宣言はまた、欧州の原子力産業界は世界でも有数の技術集約型産業であると指摘。EU加盟国同士の協力により、EUでは近いうちに小型モジュール炉(SMR)プロジェクトという形で、新型炉を建設すると述べた。原子力はまた、環境影響面でその他の低炭素発電技術に劣るという科学的根拠がないため、これらと同等に扱われるべきであり、今年末までに何としてもEUタクソノミーに含める必要があると訴えている。チェコの産業貿易省は今回の宣言について、「欧州が地球温暖化との戦いに勝利するつもりなら、原子力発電は欠かせない。低炭素社会を目指すすべての国にとって不可欠で信頼性の高い電源だ」と表明。EUの執行機関であるEC(欧州委員会)は2018年の戦略的ビジョン「Clean Planet for All」の中で、エネルギーシステムを脱炭素化する主柱に原子力と再エネを据えたにも拘わらず、大型炉に投資するための環境を整備していないと指摘した。副首相を兼ねる同省のK.ハブリーチェク大臣も「だからこそ、原子力重視という共通項を持つフランスとチェコは共同アプローチを取ることにした」と説明。EU本部が、天然ガスとともに原子力をタクソノミーに含めることを認めれば、EU基金や民間からの投資が期待できるようになり、低いコストで新規原子力発電所を建設する道が拓けるとしている。(参照資料:チェコ政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Oct 2021

- NEWS

-

仏オラノ社、10億ユーロの契約で独4社に再処理後の廃棄物返還へ

仏国のラアーグ工場で、ドイツの使用済燃料を再処理した際に発生した中レベル放射性廃棄物を返還するため、同工場を操業するオラノ社は19日、ドイツの電気事業者4社と複数の返還契約を締結したと発表した。これらの契約総額は10億ユーロ(約1,288億円)を超えるとしている。これら4社は、ドイツで原子力発電所を保有・運転するプロイセン電力、RWE社、EnBW社、およびドイツの原子力発電所に一部出資していたスウェーデンのバッテンフォール社である。オラノ社は1977年から1991年にかけて、これらの電気事業者と使用済燃料の再処理契約を結んでおり、これに基づいて5,310トンの使用済燃料を再処理した後、残留廃棄物を保管してきた。これらの契約ではまた、使用済燃料に含まれていたのと等価の放射能をドイツに返還しなければならないと明記されており、これまでに合計放射能の97%を超える廃棄物がすでに返還された。しかし、長寿命の中レベル廃棄物だけ依然として仏国内に残されているため、両者は現行契約に沿ってこれらをドイツに戻すべく、新たな契約の締結に向けた交渉を続けていた。今回の契約は仏独の当局がともに了承した内容で、オラノ社とドイツの電気事業者が廃棄物関係で誓約した事項すべてを技術的に解決するもの。オラノ社は自ら提案したとおり、等価交換で余剰になった廃棄物をガラス固化した高レベル廃棄物と低レベル廃棄物のパッケージで、遅くとも2024年までにドイツに返還することになった。また、これらの契約を有効とするには両国政府の正式合意が必要になるとしている。オラノ社によると、今回締結した一連の契約はすべて、同社の今年後半の決算に一時的にプラスの影響を与える見通し。同社は2021年全体の決算を上方修正中である。これまで23%~26%としていた減価償却・控除前利益(EBITDA)が26%~29%となり、力強い増収が見込まれるほか、正味のキャッシュフロー(入ってくる現金から出ていく現金を差し引いた数字)もプラスになると予測している。(参照資料:オラノ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 23 Aug 2021

- NEWS

-

米仏のエネ相 温暖化対策の共同声明に原子力を盛り込む

米エネルギー省(DOE)と仏エコロジー移行省の両大臣は5月28日、共同声明を発表。地球温暖化の防止に向けた共通の目的や解決策を共有し、パリ協定に明記された野心的な目標を達成するため、先進的原子力技術の利用も含めて協力する方針を明らかにした。地球温暖化にともなう近年の深刻な影響を早急に緩和するため、両省は最先端の科学技術や研究を活用。画期的な技術革新やエネルギー技術の利用を通して、一層安全でクリーンなエネルギーにより繁栄した未来を実現するための政策を進める。仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣 ©Ambassade de France au JaponDOEのJ.グランホルム長官と仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣によると、両国は今回、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するという共通目標の下で団結。そのためには、CO2を排出しない既存の技術すべてを活用する必要がある。また同時にCO2を排出しない新しいエネルギー源やシステムの研究開発や建設を加速する。こうしたエネルギーシステムの効率性・信頼性を確保しながら、再生可能エネルギーと原子力発電を統合することは、低炭素なエネルギー源への移行を加速する上で非常に重要である。また、CO2を出さない様々な電源やシステムに対しては、有利な融資条件等を幅広く提供する必要があるとした。こうした観点から両国は、CO2排出量の実質ゼロ化に向け、既存の「エネルギーの移行」、および新しい技術の開発で協力していくことを約束した。脱炭素化に貢献する革新的な発電システムとしては、小型モジュール炉(SMR)やマイクロ原子炉など先進的な原子力技術が含まれるが、これらのシステムによって再生可能エネルギー源のさらなる拡大や、地方の電化率の向上を図り、輸送部門の脱炭素化を促す水素製造などを促進。さらには、水不足の地域に対する飲料水の提供支援や、様々な産業の排出量クリーン化に向けて原子力を活用していく。両国はまた、地球温暖化がもたらした脅威を、エネルギー部門の再活性化やクリーン産業・技術のブレイクスルーとして活用すると表明した。米仏の関係省庁や産業界は、先進的原子力技術や長期のエネルギー貯蔵、先進的な輸送部門、スマート・エネルギー・システム、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)といった革新的な脱炭素化エネルギー技術を複数の部門で開発中だ。これらはすべて、CO2を排出しないエネルギーの生産に大きく貢献するだけでなく、クリーンエネルギーへの移行にともない、高サラリーかつ長期雇用が保証されるとしている。今回の協力について、仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣は「パリ協定の意欲的な目標の達成など、地球温暖化に効果的に取り組むには、世界の主要な経済大国が力を合わせて解決のための技術力を統合しなければならない」と述べた。DOEのグランホルム長官も、「世界で技術革新を牽引している米仏は、2050年までのCO2排出量実質ゼロ化に向けて、不可逆的な道筋を付けるための活動を強化する」と表明。原子力や再生可能エネルギー、CCUSなどのあらゆる無炭素技術を活用する方針を強調した。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 31 May 2021

- NEWS

-

EDFエナジー社、コロナウイルスの影響でサイズウェルC原子力発電所の申請書提出を延期

仏国資本のEDFエナジー社は3月26日、英国南東部のサフォーク州で進めているサイズウェルC原子力発電所(PWR、163万kW×2基)建設計画について、新型コロナウイルスによる感染の拡大に配慮し、今月末までに予定していた「開発合意書(DCO)」の申請書提出を数週間延期すると発表した。「開発同意」は、申請された原子力発電所等の立地審査で合理化と効率化を図るための手続きである。「国家的に重要なインフラプロジェクト(NSIP)」に対して取得が課せられているもので、コミュニティ・地方自治省の政策執行機関である計画審査庁(PI)が審査を担当、諸外国の環境影響に関する適正評価もPIの担当大臣が実施する。本審査が完了した後は、PIの勧告を受けてビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)の大臣がDCOの発給について最終判断を下すことになる。EDFエナジー社は今回、DCO審査プロセスが公開協議段階に入った場合は、国民の参加登録期間に余裕をもたせると明言。これにより、地元住民が十分な時間をかけて申請書を検討できるとした。同社の原子力開発担当常務も、「地元コミュニティを含むサフォーク州民の多くが、現在コロナウイルス感染への対応に追われている。DCO申請書の提出は延期するものの、過去8年以上にわたる関係協議で当社はプロジェクトの透明性に配慮するとともに、プロジェクトに関心を持つ国民一人一人が意見を言えるよう努力を重ねており、今の難しい局面に際してもこの努力を続けたい」と述べた。同プロジェクトに関して、EDFエナジー社は2012年以降すでに4段階の公開協議を実施しており、1万人以上の地元住民や組織がこれに参加した。サイズウェルC発電所では、南西部サマセット州で建設中のヒンクリーポイントC(HPC)発電所と同じ欧州加圧水型炉(EPR)設計を採用しているため、同社は建設コストをある程度削減することが出来ると説明。サフォーク州のみならず英国全土に雇用や投資の機会をもたらすとともに、常時発電可能な低炭素電源として英国政府が目指すCO2排出量実質ゼロへの移行を後押しするとしている。なお、EDFエナジー社は3月24日にHPCプロジェクトの現状を公表し、作業員や地元コミュニティの安全を最優先に、新型コロナウイルスによる感染拡大から防護する措置を広範に取っていると強調した。(参照資料:EDFエナジーの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Mar 2020

- NEWS

-

仏電力、コロナウイルスの影響で原子力による今年の目標発電量を下方修正へ

仏国の商業用原子炉57基すべてを所有・運転するフランス電力(EDF)は3月23日、新型コロナウイルスによる感染影響について現状を公表し、2020年の「金利・税金・償却前利益(EBITDA)」は現段階で目標とする金額幅175億~180億ユーロ(2兆1,000億~2兆1,700億円)の低い方の数値に留めるものの、原子力発電所における目標発電量については下方修正中であることを明らかにした。発表によるとEDFグループは、感染影響下においても発電事業者としての重要な活動を維持するため全精力を傾注中。国内で予期される発電シナリオすべてに対応可能な運転能力と資金力があり、昨年末時点の現金同等物と売却可能な短期金融資産の総額は228億ユーロ(2兆7,400億円)にのぼるなど、健全な状態にあるとした。電力需要量の低下が送配電事業に及ぼす財政上の影響も限定的だと見ており、脆弱な小規模企業の電気料金で一時的な救済措置を取るため同グループの必要運転資金が暫時増加するものの、その影響は年末までに解消されるとした。その一方、E.マクロン大統領が3月17日に発表した2週間の「外出禁止令」により、発電設備のメンテナンス作業が中断され、EDFでは定期検査日程の再調整を余儀なくされている。2020年に予定していた原子力発電所による発電量3,750億~3,900億kWhも下方修正に向けた見直し作業中であり、設備利用率の見通しや関連コストが明確になってからこれらの目標数値の改定版を作成するとしている。2021年の影響見通しについては、現段階では正確に評価できないとEDFは述べた。現在進めている定期検査日程の再調整は、2020年末から2021年にかけて冬季の利用率を最大限にすることが主な目的だが、発電量は2021年もマイナス影響を受けると予想される。同様に電力卸市場においても価格の低下が見込まれており、これによって同年末時点の負債比率に深刻な影響が及ぶ可能性があるとしている。なお、EDFが運転するフェッセンハイム、ベルビル、カットノン3つの原子力発電所について、3月11日付のロイター電は「新型コロナウイルス検査で各1名ずつ合計3名の従業員に陽性反応が出た」と報道した。これに関してEDFからの発表はなかったが、濃厚接触があったその他の従業員とともにこれら3名を14日間の自宅待機とし、通常通りの運転を続けた模様。EDFが国家計画に沿って2009年に策定したという「パンデミック時に人員を削減して運転を継続するプラン」は、発動されなかったと伝えている。(参照資料:EDFの発表資料、ロイター電、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Mar 2020

- NEWS

-

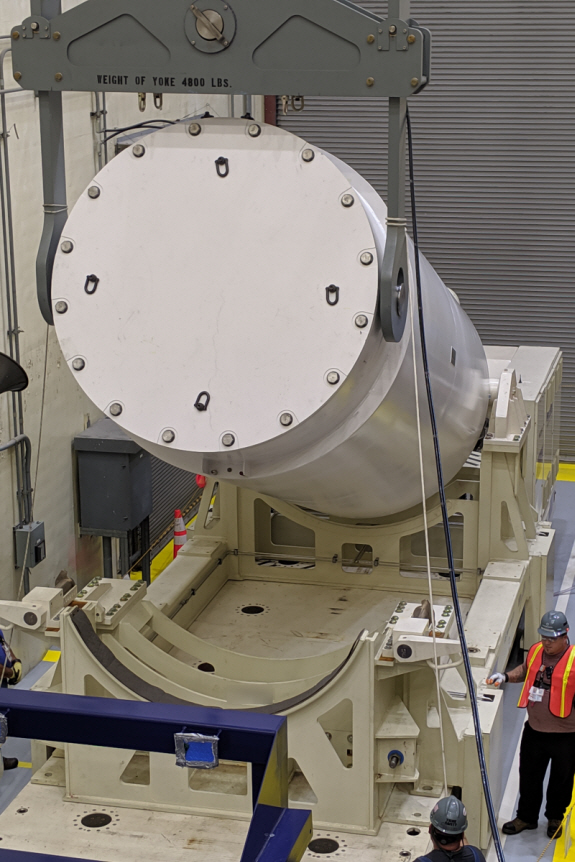

仏オラノ社、米原子力発電所で使用済燃料を最新の乾式貯蔵システムに移送

仏オラノ社は1月15日、同社の米国子会社で放射性物質の梱包・輸送を専門とするオラノTN社が、米国のとある原子力発電所で通常より高い崩壊熱を発する使用済燃料を、貯蔵プールから敷地内の同社製・独立型乾式貯蔵施設(ISFSI)最新版に初めて移送する一連の作業を完了したと発表した。「NUHOMS拡張型最適化貯蔵(EOS)システム」と呼称されるこのISFSIは、原子力産業界における通常レベルの崩壊熱(キャニスター1基に付き14~34kW)よりはるかに高い熱負荷に耐えられるとしており、EOSキャニスター1基分の合計崩壊熱は平均44.75kW。今回、2019年の移送活動で最終となる第5回目の作業で使用済燃料296体の移送を終えたもので、「NUHOMS EOS 37PTHキャニスター」8基の使用済燃料が8つの「NUHOMS EOS水平貯蔵モジュール(HSM)」に安全に貯蔵されたとしている。使用済燃料の貯蔵方法に関して米原子力規制委員会(NRC)は、湿式と乾式どちらも住民の健康と安全および環境を防護する上では適切であり、乾式貯蔵施設への使用済燃料の移送を早めなければならないような安全・セキュリティ上の懸念は無いという見解である。しかし、2001年の9.11同時多発テロ事件や2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、米国の一部議員は米国の原子力発電所のどこかで使用済燃料貯蔵プール火災が発生すれば、大量の放射性物質が放出されて広域汚染が広がるなど、2兆ドル規模の損害がもたらされると考えている。また、プリンストン大学の調査では、使用済燃料を乾式貯蔵キャスクに移すことで火災の発生リスクが大幅に下がるとの結果が出ている。オラノ社の先進的なEOS技術を使った燃料集合体の移送はすでにNRCの認可を取得済みで、キャニスター1基あたりの崩壊熱は産業界ではこれまでで最大級の50kWまで。このキャニスターはノースカロライナ州カーナーズビルの同社施設で製造されたもので、PWR用の高燃焼度燃料集合体37体を貯蔵可能な設計になっている。また、「NUHOMS EOS水平貯蔵モジュール」はノースカロライナ州モヨックのプレキャスト・コンクリート施設で製造されており、外部事象に対して最大級の核物質防護が可能であると同社は説明。崩壊熱の消散能力も50kWと最高レベルであるほか、被ばく放射線量は垂直型モジュール・システムの約半分だと強調した。今後は米国内のその他の原子力発電所でも、崩壊熱の大きい使用済燃料集合体の移送にEOSシステムの先進的な能力が活用されることになっており、燃料貯蔵プールから乾式貯蔵に移す前の冷却期間の短縮が可能。燃料貯蔵プールの管理が簡素化されるだけでなく、同プール内で管理する使用済燃料集合体の数量を削減することにもつながるとしている。 (参照資料:オラノ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月16日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 20 Jan 2020

- NEWS

-

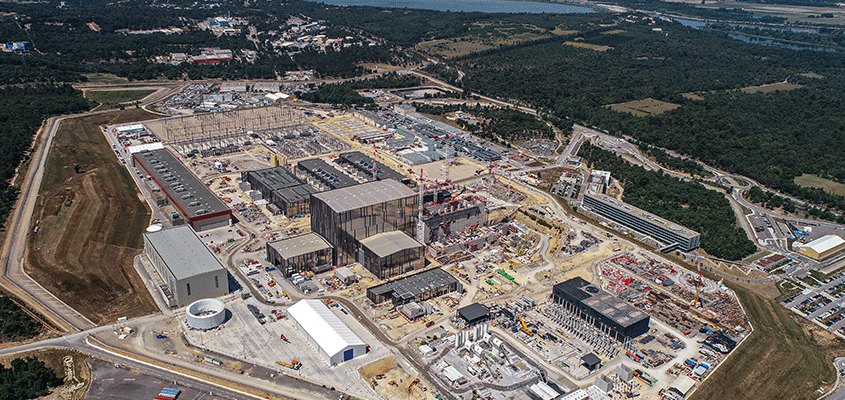

ITER計画:2025年の運転開始に向けトカマク建屋の土木工事が完了

南仏のサン・ポール・レ・デュランス(呼称を「カダラッシュ」から行政住所に変更)にある国際熱核融合実験炉(ITER)建設サイト(=写真)で、主要建屋の建設を担当する仏国VINCI社の企業連合は11月8日、トカマク実験炉を格納するトカマク建屋の土木工事が完了したと発表した。 このプロジェクトを主導するITER機構、および欧州連合(EU)の担当組織である「フュージョン・フォー・エナジー(F4E)」と共同で発表したもので、前日の段階で、同建屋の上部に最後のコンクリートを注入する作業がスケジュール通りに終了。建屋内では間もなく、トカマク実験炉の組立てが行われるが、この作業により建屋は屋根部分に金属フレームを設置することが可能になり、「2025年にファースト・プラズマを達成する(運転開始)」という意欲的な目標に、これまでどおり変更はないと強調している。ITER計画は、平和目的の核融合エネルギーが科学技術的に成立することを実証するため、人類初の核融合実験炉を実現しようとする超大型国際プロジェクト。日本、EU、ロシア、米国、韓国、中国、インドの7極が技術開発や機器製造を分担して進めており、2005年6月に建設サイトを決定した後、2006年11月に参加7極がITER協定に署名。翌2007年10月に同協定が発効したのを受けてITER機構が正式に設立され、建設工事が始まった。トカマク建屋は、トリチウム建屋および計測建屋とともに「トカマク複合建屋」を構成しており、複合建屋の高さは73m、幅は120mとなる。土木工事は2010年に開始されたが、用途の特殊性から、並外れて複雑なプロジェクト管理能力と最先端の専門知識を要したという。建設作業が進むにつれITER科学チームが要請してくる設計変更すべてを統合するため、VINCI社の企業連合(仏国のRazel-Bec社、スペインのFerrovial社など)の作業チームは、効率的かつ迅速に動けるようプロジェクト組織を編成した。トカマク建屋に使用する非常に特殊なコンクリートの生産にあたっては、約10通りの製造方式を開発。これらのいくつかは、核融合エネルギーが発する放射線から作業員や環境を防護する特殊機能を備えたものとなった。同建屋ではまた、通常のアパート壁で使用する補強鋼材の10倍の密度を持つ鋼材を必要とした。最終的に、同建屋中心部へのアクセスに使われる46の特注遮へい扉については、各70トンのドイツ製の扉をサイトに搬入。コンクリートを充填した上で、同建屋の中心部で組み立てたとしている。(参照資料:VINCI社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月8日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Nov 2019

- NEWS

-

仏経済相、フラマンビル3号機建設計画の遅れとコスト超過で解決計画 要請

仏国のB.ル・メール経済・財務相は10月28日、北西部にあるフラマンビル原子力発電所3号機(FL3)の建設プロジェクトが大幅に遅延し、建設コストも超過していることについて、事業者であるフランス電力(EDF)のJ.-B.レビィ会長に対し「(問題解決に向けた)アクション計画を1か月以内に提示すること」を要請した(=写真)。これは、この件に関してPSA(プジョーシトロエン)グループのJ.-M.フォルツ元会長が独自に取りまとめた監査報告書が25日に公表され、「度重なる計画の遅れとコストの超過はEDFの失策」と指摘したことを受けたもの。ル・メール経済・財務相は記者会見で、「これは仏国の原子力産業界全体で挽回しなければならない問題だ」と述べ、仏国におけるエネルギー産業の存立に関わる重要問題と訴えている。フラマトム社製・欧州加圧水型炉(EPR)設計を採用したFL3の建設は2007年12月に開始されたが、原子炉容器鋼材の品質問題など様々なトラブルにより、2012年に予定されていた完成は2023年にずれ込む見通しである。EDFは2018年3月に2次系配管で事前点検を行った際、溶接部で複数の欠陥を検知。同年7月に修理を行ったものの、格納容器の2重壁を貫通する溶接部8か所については同年12月、仏原子力安全規制当局(ASN)に「十分な品質があり破断の心配はない」と保証した上で、修理対象から外していた。しかしASNは、諮問機関らの協力によりEDFの提案内容を引き続き検証。今年6月にはEDFに対して、「FL3の運転を開始する前に8か所の修理を終えること」を命じていた。今回の監査報告書は今年7月、EDFのレビィ会長がフォルツ氏に宛てた書簡の中で、10月末までに取りまとめることを依頼していた。この中でレビィ会長は、ASNが6月にEDF提案を却下した点に触れ、「プロジェクトにEPR設計を採用した理由や、スケジュールがたびたび遅延した原因、コストの初期見通しと完成までの差額、建設に関わる様々な企業の責任等について、株主である国に対し正確かつ完全な分析結果を示したい」と説明。同型設計ですでに営業運転を開始した中国の台山原子力発電所、およびフィンランドで完成に近づいているオルキルオト3号機と比較することも求めていた。フォルツ氏はEDFの内部資料や幹部職員へのインタビュー等を通じて検証を行い、2006年5月当時に33億ユーロ(約4,000億円)と見積もられていた建設コストが、今年10月までに7回改定され、現時点で124億ユーロ(約1兆5,000億円)に増加した事実に言及。完成の遅れと合わせて、これらはEDFの失策と考えられるが、台山発電所の2基が世界初のEPRとして営業運転を開始したことにより、EPRのコンセプトと設計が妥当であることが実証されたとフォルツ氏は見ている。当然のことながらEPRのシリーズ建設再開に向けて、これまでに得られた経験を保持しつつ、EPRのコスト削減と「建設可能性」について一層の改善を図るべきだとフォルツ氏は勧告。FL3計画の遅れは、必ずしも現行のプロジェクト管理チームが原因というわけでは無いが、最新のプロジェクト管理技術を持った常勤スタッフ、および潤沢な自己資金を備えた、強力なプロジェクト・チームに立て直すべきだとした。フォルツ氏はまた、EDFに対しても、安全規制当局やサプライヤーと更なる調整を図ることを進言。産業界に対しても、より一層協調していくことで作業員の訓練、とりわけ溶接作業員の能力が改善される。要求の高い分野で質の高い専門家を多数蓄えるためには、初期の訓練と能力の維持で多大な努力を積み重ねることが必要だと強調している。(参照資料:仏経済・財務省(仏語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月29日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 31 Oct 2019

- NEWS

-

仏アレバ社のP.バラン会長、11月にY.デスカタ氏と交代

仏国のアレバ社(Areva SA)は10月25日、P.バラン会長の後任人事として、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)の長官経験者であるヤニック・デスカタ氏(=写真)を、前日の理事会で全会一致で指名したと発表した。デスカタ氏は、11月13日に開催される総会で正式に会長職に就任する。アレバ・グループは2014年に48億ユーロ(約5,800億円)という巨額の損失を計上した後、仏国大統領の決定に従い2015年から大規模な再編計画が開始された。その結果、2017年に原子炉機器と燃料の設計・製造、関連サービス部門がフランス電力(EDF)に売却されて「フラマトム社」となったほか、ウランの採掘・濃縮・転換および使用済燃料の再処理を中核とする燃料サイクル部門は「オラノ社」として再出発した。残ったアレバ社(Areva SA)は100%仏国政府の所有となり、フィンランドで長期化しているフラマトム社製・欧州加圧水型炉(EPR)のオルキルオト3号機(OL3)建設プロジェクト等にあたっている。発表によると、同グループの再編が完了しOL3も完成に近づいていることから、バラン会長は今後、同社の非常勤理事に退くほか、オラノ社の会長職などその他の職務に集中する方針である。デスカタ氏は仏原子力産業界で30年以上の経験を積んでおり、エリート養成機関の1つである国立理工科大学卒業後、産業省の原子力発電所建設検査事務局長などを経て、1995年のCEA長官就任をはじめ、CEAが9割出資するテクニカトム社、EDFなどで要職を歴任。2003年から2013年までは、仏国立宇宙研究センター(CNES)の理事長を務めていた。(参照資料:アレバ社(仏語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 28 Oct 2019

- NEWS

-

トルコの視点

本稿は、東京のMathyos社のトム・オサリバン氏によるゲスト投稿である。2015年4月2日、日本外国特派員協会(FCCJ)の記者会見でアフメット・ビュレント・メリチ駐日トルコ大使が「中東における最近の動向とトルコの視点」という演題で講演を行った。以下は同会見に出席したオサリバン氏による内容の紹介である。トルコの原子力計画トルコの新規原子力発電プロジェクトでは外国企業が発電所を建設・所有・運転(BOO)することとなっている。そうした計画を促進するに際してはトルコ政府が果たす役割が重要なものとなる。トルコの原子力発電計画におけるBOOは、英国において自由化市場の中で新規原子力を開発する際に採用された方式(例えば、ヒンクリー・ポイントC発電所の方式)と類似している。トルコ方式では、原子力発電所が運転開始した以降の一定の期間、その発電電力量の一定割合については電力売買契約で原子力発電所の所有者からの買電を保証した上で、さらに残りの電力量は所有者がトルコ電力市場で売電し追加で収入を得ることができる。トム・オサリバン氏は、トルコの原子力発電の必要性について説明した駐日トルコ大使による先週の東京での講演内容について以下の通り報告している。トム・オサリバン氏の報告昨日、筆者は記者仲間と共に、FCCJで駐日トルコ大使のアフメット・ビュレント・メリチ氏と過ごす機会に恵まれた。世界のエネルギー供給を考える場合、トルコはエネルギー輸送上、最も重要な経由国の1つであり、この機会はとても喜ばしく時宜を得たものであった。メリチ大使は、中東における地政学的最新状況について講演し、幸いにも、トルコのエネルギー事情、ならびに地中海や欧州への石油・ガス供給の経由国としてトルコが果たす重要な役割について長い時間を割いて話された。大使は駐日大使に就任される前、イスラエル、イラン、およびウクライナで勤務されていた。また駐日バーレーン大使も昨日の会見に出席し議論に参加された。トルコの名目GDPは、日本の5分の1であり、1人当たり名目GDPは、1万1,000ドル(日本の約3分の1)である。日本とトルコ間の年間貿易額は、約40億ドルと、それほど多くない。トルコは、NATOのメンバーである。日本は、トルコに対してこれまで累計約40億ドルの融資・無償資金援助を提供している。トルコの資源別エネルギー消費量は、石油は日量約80万バレル((これは、以前の数字から訂正された))(日本の石油消費量の約4分の1)、天然ガスは年間450億m3(日本の天然ガス消費量の約40%)、また、石炭は年間約1億トン(日本の石炭消費量の約50%)である。以下はトルコのエネルギー開発に関して筆者(トム・オサリバン)が要約したものであり、大使の見解を必ずしも反映していないかもしれない。今週は、以下の3つの理由からトルコにとって極めて重要な週だった。まさに前夜、国連安全保障理事会常任理事国5か国とドイツはイランとの間で原子力・制裁協定を締結した。トルコはイランと500 kmにわたり国境を接しており、イランはトルコの主要な石油・ガス供給国の1つである。この協定によって、イランに対するEU、米国および国連の金融・エネルギー制裁が段階的に撤廃される可能性がある。ブレント原油価格は、今朝すでに2ドル/バレル下がった。トルコは今週、過去数十年で最悪の停電を経験し、イランとの隣接県を除くすべての県が影響を受けた。トルコ議会は今週、黒海沿岸に日仏企業連合の原子炉4基を総額約200億ドルで建設することを承認した。一方ロシアは地中海沿岸に4基の原子炉を総額200億ドルで建設する予定である。これにより新規原子炉建設に関してトルコは中国に次ぐ世界2番目の地位を占めることになる。トルコ東部国境はシリア、イラク、イラン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジアと接しており、西部国境はブルガリア、ギリシャと接している。トルコは地政学的に見て、今最も課題が多く難しい地域に位置している。中東(マグレブを除く)の人口は、3億7,100万人で、1990年から2010年にかけ61%増加しており、人口増加率が世界で最も高い地域の1つである。トルコは現在、170万人のシリア難民を受け入れており、これまでの受け入れ費用は53億ドルに達している。推定ではさらに1,100万のシリア人が大規模な人道的支援を必要としている。トルコは、エネルギー資源に乏しく、国内産の石油・ガスの供給量はわずかであり、石炭資源のほとんどは、無煙炭である。トルコへの主要なエネルギー供給国は、ロシアとイランの2か国であるが、両国とも現在、制裁措置を受けている。トルコは、石油とガスの供給国数を増加させ、民生用原子力発電所を建設し、再生可能エネルギー・ポートフォリオを拡大させることで、エネルギー安全保障を確保向上させ多様化させることを政策目標としている。日本と同様、トルコは地震国であり、原子力施設の建設には様々な課題がある。国内消費用の石油とガスの全量は、ロシア、イラン、およびカスピ海沿岸地域からパイプラインを通して輸入されている。トルコのボスポラス海峡経由で、ロシアとカスピ海沿岸地域から欧州向けに1日当たり約350万バレルの石油がタンカー輸送されている。ボスポラス海峡は、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、スエズ運河に次いで世界で4番目に過密な輸送通路である。トルコの地中海港湾都市ジェイハンは引き続き、欧州に輸出される中東の石油とガスの主要な通過地点となっている。クルド人情勢は引き続き、トルコにとって重大な外交上の難題である。EU加盟に関する交渉は続いているが、トルコとEUの双方の関心が薄れてきており、交渉は現在、ウクライナ/クリミア危機によってさらに複雑化している。トルコは引き続き、ロシアによるクリミア侵入に反対している。石油価格の低下はトルコにとって好ましく、これにより中東輸出国は、経済の多角化を促される可能性がある。イラクとシリアの国境は、この地域の歴史的な民族・宗教構成を反映させて今後はもっと柔軟性を持って風通しの良いものにする必要があるかもしれない。お問い合わせ先:Tom O’Sullivan : +1 (202) 370-7713 tomosullivan@mathyos.com PDF版

- 06 Apr 2015

- STUDY