キーワード:新規建設

-

柏崎刈羽6号 今月中に技術的な準備が整う見込み

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稲垣武之所長は10月23日の定例会見で、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)で実施されている健全性確認が、早ければ今月中に完了する見通しだと発表した。健全性確認とは、燃料装荷を行った後、主に「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能に問題がないか、また、正しい位置に配置されているか等を確認するもの。今後実施される原子炉建屋気密性能検査を経て、同6号機は技術的に再稼働ができる状態が整う。6号機は今年6月に燃料装荷を開始。同月中に、使用済み燃料プールにあった872体の燃料を、すべて装荷した。今月17日には、全ての制御棒についての「制御棒駆動機構の機能確認」を実施した。一方、同23日、新潟県の花角英世知事は定例記者会見で、同発電所の再稼働に関する県民意識調査について、インターネットで追加調査を実施する方針を示した。再稼働を巡って新潟県は、今年6月から8月末にかけて、県内5か所で県民公聴会を実施しているほか、9月には1万2千人を対象に意識調査を実施している。花角知事は「UPZ(緊急防護措置を準備する区域)全体の意見傾向をより丁寧に見るべきだ」という議会での意見を受け、「UPZ全体の傾向を把握するためには、サンプルの取り方を変更し、人口に比例した調査を行う必要があるため、現在、実務的に調査の設計準備を進めている。インターネット調査のためそれほど時間はかからないだろう」と述べた。

- 24 Oct 2025

- NEWS

-

スウェーデン 建設候補地点拡大に向け環境法改正を提案

スウェーデン政府は10月9日、より多くの沿岸地域と群島で新規原子力発電所の建設を可能にするため、特定の沿岸地域と群島で原子力施設の建設を禁止している規定の撤廃に向けて環境法の改正を提案した。現在、この法改正に関してパブリック・コンサルテーション(意見公募)が進行中である。政府は、国内の電力システムを強化し、カーボンフリー電力を必要な時に必要な場所で供給できるようにするため、同国全沿岸で原子力施設の建設を認めることを提案しており、今回の法改正の提案により、環境法の原子力施設の建設を禁止・制限している規定(第4章第3節および第4節)の撤廃を目指す。法改正は、原子力施設の許認可プロセスそのものを変更するものではなく、沿岸地域の自然・文化遺産の保護は維持しつつ、「自然が比較的手つかずの地域」および「高度に開発された沿岸地域」において新たにサイト適地と判断される場所での原子力施設の建設を可能にするものと強調している。原子炉、研究炉、バックエンド施設など、政府の許認可審査対象となるすべての原子力施設が対象となる。R. ポルモクタリ気候・環境相は、「原子力施設は、適切な条件を備えた場所に建設される必要があるが、現行法では立地の適地となり得る場所を排除している。法改正によって、事業者が沿岸部での原子力施設の建設・投資を検討する新たな機会が生まれる」と期待を表明。N. ウィクマン金融市場担当大臣は、「経済成長と雇用創出、エネルギー移行の実現には、堅牢でカーボンフリーのベースロード電源への投資が不可欠」と強調した。政府は法改正の施行日を2026年7月1日と提案。パブリック・コンサルテーションの意見提出の締め切りは今年12月15日としている。スウェーデンでは、新規建設に向けた事業環境整備が進められているが、原子力発電はリードタイムが長く、原子力の役割が時間の経過とともに政治的に変化し、投資が実施されなくなるリスクを伴う。これに対応するため政府は10月2日、将来の政治的決定により原子力発電の段階的廃止が余儀なくされる場合(いわゆる政治リスク)、国からの補償金をどのように支払うべきかを調査・提案する特別調査官(A. ニルソン氏)を任命した。特別調査官は、補償を受ける対象、補償を受ける権利となる政治的決定、政治的決定によって稼働前に中止されたプロジェクトへの投資に対する補償金の支払い、補償金の計算モデル、補償金の調達方法、必要な法改正案やその他の規制に関する事項などについて調査・提案を行う。中間報告を2026年6月29日までに、最終報告を遅くとも2026年12月1日までに提出することになっている。ブッシュ副首相兼エネルギー・企業・産業担当相は、「原子力発電所の所有者が、政治が新しい原子力発電所の下から敷物を引き抜くことを心配する必要はない。補償制度の確立は、原子力発電への投資拡大につながる可能性がある」と、今回の新規建設への投資を確保するさらなるイニシアチブの決定を評価した。

- 24 Oct 2025

- NEWS

-

規制委 特重施設設置期限の延長要望で追加の聞き取りへ

原子力規制委員会は10月22日の定例会合の中で、10月9日に開催された「第22回主要原子力施設設置者(被規制者)の原子力部門の責任者との意見交換会」の概要を報告した。同意見交換会では、以下の4つの議題が挙がり、それぞれ事業者から提案があった。 ①シビアアクシデント(SA)設備の特定重大事故等対処施設(特重施設)の運転上の制限(LCO)に関する記載の一部見直しについて②重大事故等時への特重施設積極活用による安全性向上に係る取組について③特重施設等設置の経過措置期間(延長)について④原子力発電所の廃止措置について 詳細は<こちら>これら議論の報告を受けて、この4件を今後どう扱っていくか、同定例会合に参加した規制委の各委員から意見が挙がった。①と④の議題については、規制委と事業者の認識がほぼ一致しており、「前向きに検討していきたい」との発言があった。また②については、事業者ごとに事情が異なるため、個別の確認が必要だとする意見が挙がったが、概ね、今後の審査で確認すべき事柄が定まっており、特段の異論はなく「個別審査や中期目標の中で進めるべき事項と理解している」との見解が示された。一方で③に関する議論においては、事業者側から建設業界の労働環境の変化等を理由に、特定重大事故等対処施設(特重施設)の3年間の設置期限延長要望があったことを受け、規制委側からさまざまな意見が挙がった。労働基準法改正に伴う時間外労働の上限規制等により、建設業界や物流業界などに影響が出ていることから、マンション建設などでも当初より大幅に完成が遅れる例があるため、柔軟に対応すべきだ、といった意見がある一方で、特重の設置期限を5年から8年に延ばす場合にリスクがどう変化するのか、また、社会に対して相応の説明責任が発生するため、建設業界等の事情のみならず他の要素も含めて情報を整理すべきだとの声が挙がった。また、特重の設置期限の延長が適用される範囲が明確でないため、事業者に確認すべきだとの声が挙がり、規制委では今後、東北電力など事業者側へ追加の聞き取りを実施することが決定した。

- 23 Oct 2025

- NEWS

-

第9回日英原子力産業フォーラムが開催

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館は10月7日、第9回日英原子力産業フォーラムを駐日英国大使館大使公邸にて開催した。後援は英国市場協議会(BMC)、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会。9回目となった今年の同フォーラムには、英国と日本の関係機関および企業の関係者を合わせて約100名、レセプションには約150名が参加した。開会挨拶に際しジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日本初の商業用原子炉は英国の設計によるもので、以来、両国の原子力産業は密接な繋がりを築いてきた」と述べ、日英の原子力分野における関係性に長い歴史と深い絆があることを強調。また、日本の使用済み燃料の再処理を英国で長年行ってきたことについて言及し、両国が共通して抱える廃止措置課題の解決に向けて、引き続き、相互に利益をもたらすパートナーシップに期待を寄せた。続いて英国原子力廃止措置機関(NDA)のデイビッド・ピーティCEOが登壇し、設立20周年を迎えたNDAの活動や今後の戦略に関する説明があった。NDAでは、最優先課題であった同国セラフィールド社(NDAの傘下企業)の貯蔵施設から、燃料デブリと廃棄物の取り出しに初めて成功するなど大きな進展があったほか、スコットランドのハンターストンB原子力発電所2号機(改良型ガス冷却炉:AGR・64.4万kW)を皮切りに、EDFが運営するAGRが来年4月以降に順次NDAに移管され、NDAの廃炉活動が大幅に拡大されるという。ピーティCEOは「私たちの仕事は『過去を解体する』だけではなく『未来を築く』ことだ」と述べた上で、「廃棄物や負の遺産に対して誠実に対応できるという信頼があってこそ、原子力開発の社会受容につながり、英国をクリーンエネルギー超大国にするという政府計画を支えることができる」と訴えた。開会セッションの最後に登壇した原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の更田豊志上席技監は、「廃止措置には倫理的課題や知識管理、ステークホルダーの参加といった克服しきれていない問題が深く関わり、日英両国の理解と経験を結集する重要な挑戦となる」と語り、今後も日英両国の協力が人材育成や知識管理、環境社会ガバナンスにおける価値の統合といった分野でより一層深まり、国際社会への貢献に繋がることへの期待を示した。続くセッションでは、廃止措置と廃棄物管理をテーマに、日英の最新の原子力政策の動向や、メーカー・研究機関による研究開発の最新情報、原子力関連施設の廃止措置状況、NDAや使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)による廃止措置事業のマネジメントの事例などの発表があった。その他、日英の原子力関連企業の連携を促進するため、会場内において、英国企業によるパネル展示などが行われたほか、セッションの合間にケーススタディとして各社の廃止措置における取組みや日英連携プログラムの進捗が紹介され、活発な情報・意見交換が行われた。閉会セッションで、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレートレックスCEOは、「近年の英国の原子力産業界の目覚ましい進展は、社会受容の基盤となる確実な廃炉と廃棄物管理を実現する取り組みがあったからだ」と語り、廃止措置が原子力産業の中核にあり、地域社会や国民全体から信頼を得るための基盤となることを改めて強調した。続けて「廃炉は新設ほど注目を集めることはないが、英国の原子力産業界で働くおよそ10万人のうち相当数が廃止措置関連業務に従事し、わが国の技術革新を促進し、関連産業にも広く波及効果をもたらしている」と述べた。続けて閉会セッションにて日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「福島第一原子力発電所事故の教訓を常に念頭に置き、その知見を既存炉や新規建設炉に適切に反映させることは日本の原子力開発の基盤だ。今後も、日英両国が相互に学び、支え合い、成長し、長年にわたるパートナーシップをさらに深めていくことを願っている」と述べ、エネルギー安全保障、カーボンニュートラル、廃止措置といった共通課題に直面している日英両国が互いに学び、協力し合う重要性が再確認され有意義なフォーラムになったと評価した。

- 22 Oct 2025

- NEWS

-

東電 柏崎刈羽1、2号機の廃炉計画を具体化 新潟県へ1,000億円規模の資金拠出も

東京電力は10月16日、柏崎刈羽原子力発電所1、2号機(BWR、110.0万kWe×2基)の廃炉に向けた検討を具体化する方針を表明した。同社は今後、原子力規制委員会の承認を経て、今年6月にすでに燃料装荷を開始、完了した同6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働に向けた準備を進めながら、廃炉の計画も前に進めていく。廃炉の最終的な判断は6号機の再稼働後、1年半を目途に行うとした。理由については、以前より新潟県の一部自治体から1~5号機の一部廃炉を求める声が挙がっていたことや、同社経営への影響などを総合的に判断したという。再稼働を巡って新潟県は、今年6月から8月末にかけて、県内5か所で県民公聴会を実施済み。同県の花角英世知事は同公聴会を再稼働の是非を県民に問う場として掲げ、開催終了後に、再稼働の是非の判断を下す意思を示していた(既報)。また、同社は同日、新潟県議会連合委員会へ小早川智明社長らが参考人として出席し、「柏崎刈羽原子力発電所における安全・安心の向上と地域経済の活性化に向けた取組について」と題した資料を用いて、同発電所の基本方針と安全性の向上に向けた改善の状況を説明。その後、報道陣に応じた小早川社長は、新潟県向けの支援策として1,000億円規模の資金を拠出する計画を併せて示した。資金の適用先は今後新潟県との協議で決定される。同社は防災施設や道路整備、地域活性化や雇用増につながる分野の企業進出の後押し等に活用してもらう考えを示している。

- 21 Oct 2025

- NEWS

-

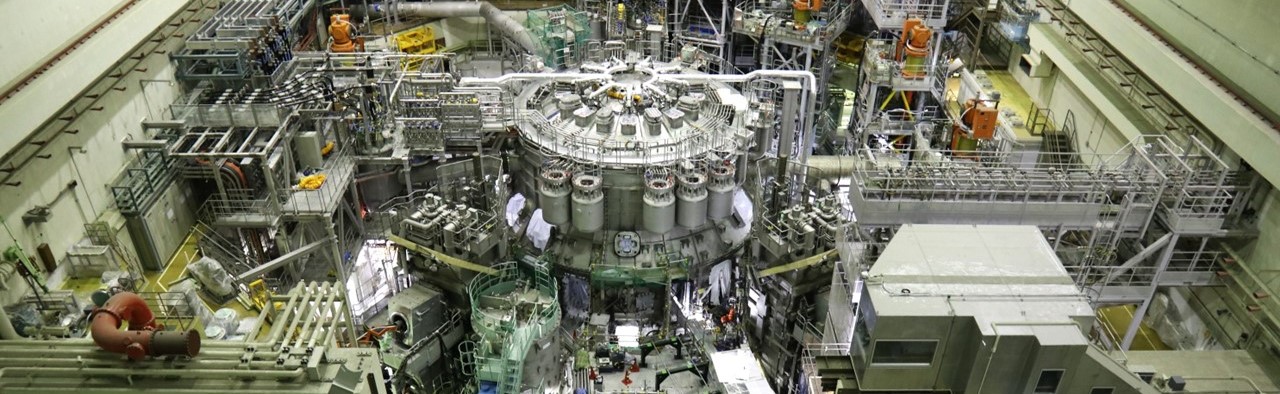

QST 米企業らと新たな協力取決めを締結 26年にプラズマ加熱開始へ

量子科学技術研究開発機構(QST)と欧州のフュージョンフォーエナジー(F4E)は10月11日、米国のジェネラル・アトミクス(GA)と、那珂フュージョン科学技術研究所にあるトカマク型超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」への先進計測器提供に関する協力取決めを締結したことを発表した。また、QSTとF4Eは同日、同じく米国のプリンストン・プラズマ物理研究所(PPPL)とも同様に先進計測器提供に関する協力取決めを締結したことを発表した。JT-60SAは核融合の実験装置で、茨城県那珂市の那珂フュージョン科学技術研究所にある。2023年10月に初プラズマ(運転開始)を達成した同装置は、約マイナス269℃に冷却された強力な超伝導コイルを使用して1億℃に達するプラズマを閉じ込めることが可能だ。現在、ITERでは実現が難しい高圧のプラズマを100秒ほど維持する運転や制御方法の確立を目指している。なお、同装置とITERは同じトカマク型である。この度の協力取決めでは、米GAから先進プラズマ研究に不可欠な先進計測器を、PPPLからプラズマ不純物を計測する先進計測器の提供が決まった。米GAが開発した最先端の計測器は、高速イオン重水素の光放出を測定し、プラズマ中の高エネルギー粒子の振る舞いを解析するための重要なデータを取得する。これにより、プラズマ加熱や電流駆動など、核融合反応の性能向上に不可欠な要素の理解が進むことが期待されている。PPPLが開発したX線イメージング結晶分光器は、不純物の発光を高精度・高速に測定し、イオン密度や温度、流速などの詳細なデータを取得できる。トカマク型の核融合炉では、プラズマを安定に維持するために不純物の挙動を正確に把握することが重要であるが、これにより、プラズマ中で不純物が輸送する物理の理解とプラズマ制御の最適化が一層進むと期待されている。QSTは、2026年に同装置の本格的なプラズマ加熱実験を始める予定だ。この度の協力取決めを受けて、城内実科学技術政策担当相は14日の会見で「米国の研究機関らが、QSTの進めるプロジェクトに参画を決めたことを大いに歓迎する」と述べ、フュージョンエネルギーの社会実装に向けて、今後のQSTの取り組みに期待を寄せた。

- 17 Oct 2025

- NEWS

-

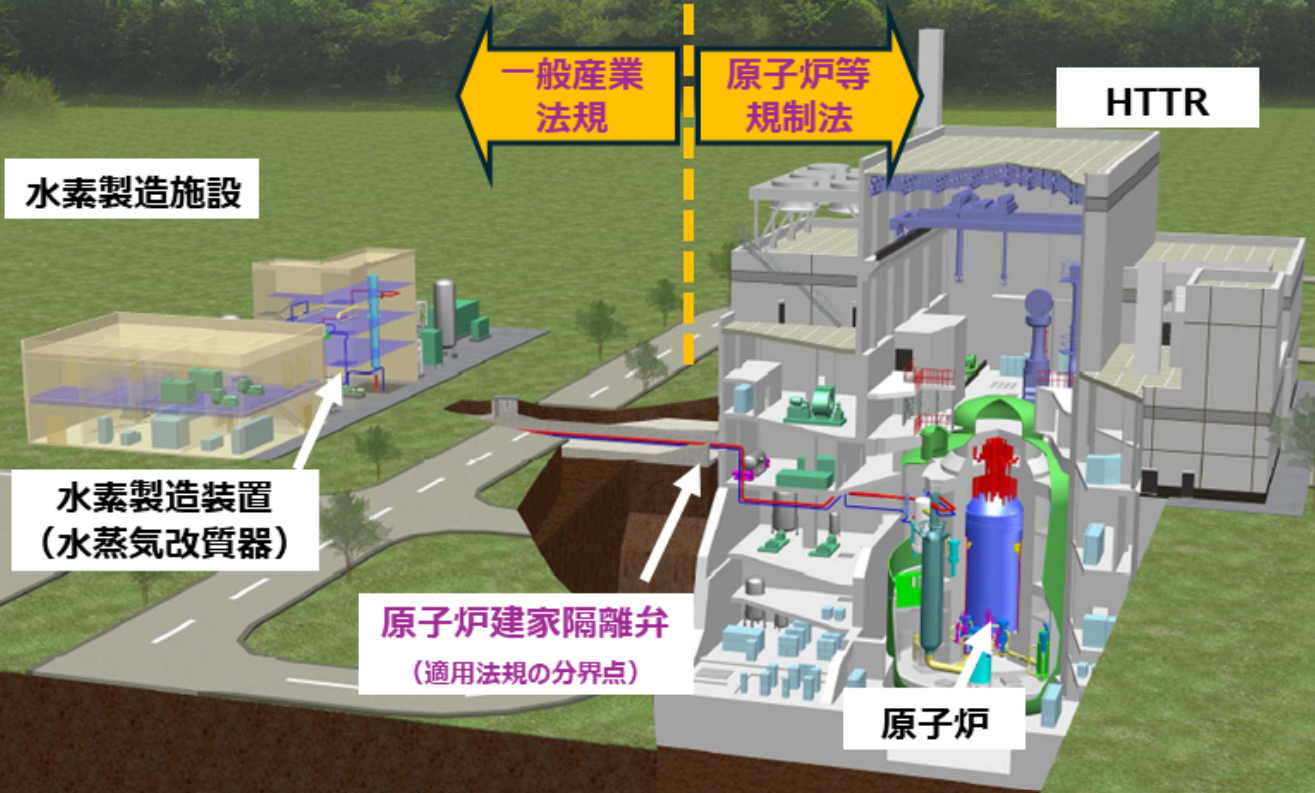

JAEA 水素製造技術の確立へ一歩前進

日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月26日、高温工学試験研究炉 (HTTR、熱出力3万kW)への水素製造施設の接続に係る原子炉設置変更許可申請書の補正書を、原子力規制委員会へ提出した。 JAEAは、今年3月、HTTRと水素製造施設の接続に必要な許可を得るため、原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会に提出していた。提出後の審査会合では、(今年5月・7月)、原子炉等規制法の適用範囲に関する議論が行われ、その結果、水素製造施設は同法の範囲外とされ、今後の審査を進めることで合意した。水素製造施設が一般産業法規の適用範囲へと認定されたことで、設計・調達の柔軟性が高まり、産業界の参入が促進されることが期待されている。 HTTRは、日本初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温工学試験研究の中核を担う原子炉として、大洗原子力工学研究所(茨城県)内に1987年に建設された。以来、高温ガス炉の技術基盤を確立するとともに、原子力エネルギーを利用した水素社会の実現に向けて貴重なデータを取得・蓄積している。高温ガス炉は二酸化炭素を排出することなく高温熱を供給可能であることから、安定的に大量の水素を製造することが可能である。 政府は、2023年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」の参考資料において、2030年代の運転開始を目標とする高温ガス炉実証炉開発工程が示されるとともに、経済産業省の革新炉ワーキンググループは実証炉建設に向けた技術ロードマップにおいて、HTTRを活用し、2030年までに高温ガス炉を用いた水素製造を行う計画が示されている。 この、HTTRの核となる技術は国産技術であり、例えば、原子力用構造材として世界最高温度の950℃で使用できる金属材料は日本メーカーによるもの。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」は、水素の製造過程で化石燃料を使用せず、多様な産業利用に期待が寄せられている。 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、製鉄、化学工業等の脱炭素が難しい分野における脱炭素化のためには、水素の利活用が不可欠とされている。

- 16 Oct 2025

- NEWS

-

原子力AI学シンポジウム 都内で初開催

原子力AI学シンポジウムが10月6日、東京大学にて開催された。当日は、200名以上が参加した(オンラインを含む)。同シンポジウムは、東京大学大学院工学系研究科と日立GEベルノバニュークリアエナジーの共同研究として、2025年7月から3年間の計画で「原子力AI学講座」が設置されたことを受け、その具体的な研究内容について、幅広く意見を聴くことを目的に開催された。東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の学生向け講座として実施される同講座は、原子力分野における「3S」(Safety, Security, Safeguards)を対象に、AI応用技術を俯瞰的にとらえた教育・研究を進め、最新の原子力AI技術を開発・実現する人材の育成と輩出を目指している。同研究科の岡本孝司教授によると、同講座の教育は机上の学習にとどまらず、原子力産業の現場を実際に訪問し、産業界が求めるAI活用の方向性を理解した上で、原⼦⼒への活用方法を自ら⾒出し、かつ道筋を⽴てられる人材の育成を目指すという。冒頭挨拶にて、同研究科の津本浩平副研究科長は「原子力分野では、長年にわたり蓄積されてきた運転・保守に関する膨大なデータや、熟練技術者の知見をいかに継承していくかが重要な課題となっている」と述べた上で、「AI技術の活用はこれらの課題解決に向けて有効な手段であり、そうした社会的要請に応えるべく同講座を設置した」と語った。また、「本講座が原子力の安全・安心を支える新たな知の創出と、未来を担う人材の育成に寄与すること」に期待を示した。続いて登壇した、日立GEベルノバニュークリアエナジーの久持康平取締役社長は「私たちがこれまで築いてきた原子力技術の土台は、丁寧な検証と長年の積み重ねの上に成り立っているが、今後はAIの力を借りて、より効率的かつ高度な設計・評価を進め、新たな進化へとつなげていきたい」と述べた。また、同社が開発した小型モジュール炉BWRX-300や原子力メタバースプラットフォームを例に挙げ、「グループの総合力を活かし、原子力関連の技術革新とスピードアップに取り組んでいきたい」と意欲を示した。原子力へのAI適用を紹介するセッションでは、東京大学の岡本孝司教授、出町和之特任教授、三輪修一郎准教授が登壇。原子力産業にAI技術を応用することで、核セキュリティのための物理的防護力の強化、運転・保守の合理化及び高度化による安全性と経済性の向上、過酷事故時におけるレジリエンス力の強化などが期待されることや、すでに米国では、AIを用いたオンラインメンテナンスが導入され、プラントの安全性が大幅に向上している実例が紹介された。シンポジウムの後半には、複数のパネリストが登壇し、「原子力AI学の展開、今後の教育・研究の方向性」をテーマに討論形式で活発な意見交換が行われた。

- 15 Oct 2025

- NEWS

-

第2回日中原子力産業セミナーを開催 福島県と茨城県への視察も

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

- 14 Oct 2025

- NEWS

-

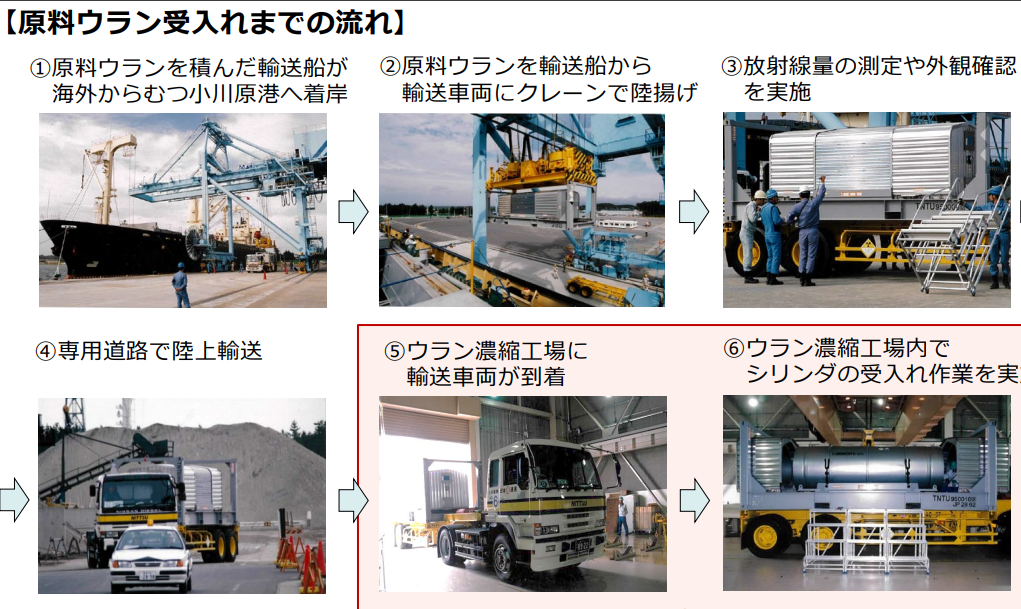

日本原燃 濃縮工場に11年ぶりにウラン受け入れ

日本原燃は10月7日、青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場に、2014年以来、11年ぶりに濃縮ウランの原料となる六フッ化ウランを運び入れたと発表した。同日、青森県六ヶ所村のむつ小川原港に運びこまれたシリンダ(金属製の容器)を、輸送船から輸送車両にクレーンで陸揚げし、国土交通省の立ち合いのもと、放射線量の測定や外観確認を実施。その後、専用道路にて陸上輸送され、ウラン濃縮工場内でシリンダの受け入れ作業が行われた。同ウラン濃縮工場は1992年に操業を開始したが、2017年9月に一時生産を停止。2023年8月から運転を再開し、現在、112.5トンSWU/年の生産能力を誇る。同社は、2028年度中に450トンSWU/年の生産体制を目指しており、すでに事業変更許可を取得した2号カスケード設備(150トンSWU/年の処理能力)では、新型の遠心分離機などへ設備更新が進み、安全性と効率の向上を図っているところだ。また、ウラン化合物を取り扱う六フッ化ウラン処理設備や高周波電源設備、放射線監視設備、非常用設備についても同様に設備更新が行われ、順調に設備更新が進んでいることから、この度、ウランの受け入れが決定した。今回の受け入れでは、カナダのCameco(カメコ)社から、シリンダ50本分、最大625トンを受け入れる。同社はこれまで、1991年から2014年までの間に計41回、シリンダ1,299本分のウランを搬入してきた実績がある。同社はWEBサイト上で「国内に唯一のウラン濃縮工場を安全に運転し続け、日本のエネルギーセキュリティに貢献できるよう事業に取り組んでまいります。そして、長年にわたって支えていただいている地域の皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、これからも地域とともに歩み続け、地域の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

- 09 Oct 2025

- NEWS

-

エネ庁 革新炉ワーキンググループを1年ぶりに開催

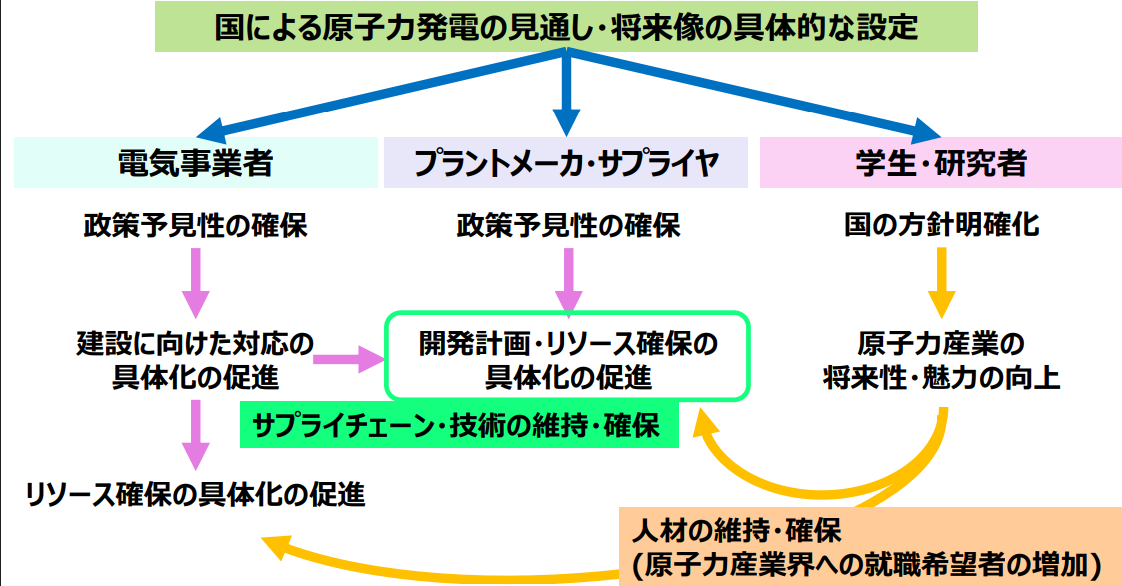

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(以下WG、座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月3日、約1年ぶりに開催され、次世代革新炉の開発の道筋の具体化に向けた議論が行われた。前回のWG開催後に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を脱炭素電源として活用することが明記され、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示された。今回のWGでは、実用化が間もなく見込まれる革新軽水炉と小型軽水炉に焦点を当てた議論が行われ、開発を進める各メーカー(三菱重工・日立GEベルノバニュークリアエナジー・東芝エネルギーシステムズ・日揮グローバル・IHI)から、安全性への取り組み、技術の進捗、今後の見通しなどの説明があった。三菱重工のSRZ-1200は、基本設計がおおむね完了しており、立地サイトが決まれば詳細設計に進む段階で、すでに原子力規制庁との意見交換も5回実施済み。規制の予見性向上に取り組んでいるとの報告があった。日立GEベルノバニュークリアエナジーからは、開発中の大型革新軽水炉HI-ABWRや小型軽水炉BWRX-300の説明があり、特にBWRX-300はカナダのオンタリオ州で建設が決定しているほか、米国やヨーロッパでも導入・許認可取得に向けた動きがあると述べた。東芝エネルギーシステムズは、開発中の革新軽水炉iBRに関して、頑健な建屋と静的安全システムの採用で更なる安全性向上を進めながら、設備・建屋の合理化を進め早期建設の実現を目指すと強調した。IHIと日揮ホールディングスは、米国のNuScale社が開発中の小型モジュール炉(SMR)について、米国では設計認証を取得し、ルーマニアで建設に向けた基本設計業務が進められていると伝えられた。両社は、経済産業省の補助事業を活用し、原子炉建屋のモジュール化や要求事項管理、大型機器の溶接技術、耐震化などの技術開発に取り組んでいるという。その後、参加した委員から多くの期待感が示されたが、同時に課題点の指摘があった。例えば、革新炉開発の技術ロードマップの定期的な見直しの必要性や、日本特有の自然条件への適合に関する議論の進展、また、各社が進める新型炉の開発状況に応じた規制要件や許認可プロセスの予見性向上の必要性など挙げられた。また、エネルギー安全保障の観点や立地地域との信頼の醸成など技術開発以外で取り組むべき事項についても意見があった。産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、ロードマップには技術開発だけでなく、投資判断の際に重視される事業環境整備やサプライチェーン、人材の維持・強化についても明示的に盛り込むよう要望。また、環境影響評価や設置許可などの行政手続きについては、標準的なタイムラインの提示が必要だと指摘した。 小型軽水炉のロードマップに関しては、国内での開発動向や新たな知見を反映したアップデートに加え、日本企業が参画する海外の小型軽水炉プロジェクトの導入可能性も視野に、ロードマップで取り上げることを提案。またGX関連支援では、革新技術だけでなく、サプライチェーンを支える製造基盤の維持に対する支援継続も不可欠と訴えた。

- 07 Oct 2025

- NEWS

-

原子力小委 電力需給を見据えた将来像を議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が10月1日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力発電の将来像と見通しが議論された。同委員会では、次世代革新炉の動向や立地地域との共生、燃料サイクル、サプライチェーン・人材確保、国際動向などさまざまな課題が示され、委員から幅広い意見が出された。特に、電気事業連合会(電事連)がまとめた資料には、運転期間60年を前提とした場合、2030年代半ば以降に廃止措置に入る原子炉が増えるため、2040年代に約550万kWのリプレースが必要との試算が示され(既報)、これを中長期議論の出発点とすべきといった提案がなされた。黒﨑委員長は、脱炭素電源不足を避けるため将来像を提示する意義を強調し、定量的見通しの重要性、そして、電事連が示した試算を議論の出発点とする妥当性を確認した。他の委員からも、「リプレースに必要なリードタイムを考慮すると、時間的な猶予はあまりないため早期に議論に着手すべき」との声や「2040年以降のシナリオも、海外事例を参考に、政府と産業界が共同で計画を検討すべきだ」との声が上がった。この試算について多くの委員が支持した一方で、電力需要の伸び方など、DXやGXの進展次第で大きく変わる不確実性を考慮し複数シナリオを提示する必要性や、安全文化の確立、規制の予見性向上に関する指摘があがった。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、電事連が示したリプレースに関する試算について「電力需要の見通しと原子力比率に基づいた試算であり穏当と受け止めた」と評価し、国が将来像を策定するに当たって、「中期・長期の二段階で見通しを提示すべき」との意見を示した。また、原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、①原子力産業への就業確保②産業内での人材定着③シニアの活用、の3点を挙げ、原子力産業界全体の生産性向上に向け、省人化技術を積極的に活用することの重要性を訴えた。また、これらの課題について、「産官学の協力が必須であり、協会としても当事者意識をもってしっかり取り組みたい」と意欲を示した。〈発言内容はこちら〉

- 03 Oct 2025

- NEWS

-

2040年代に550万kWの原子力リプレース必要 電事連予測

電気事業連合会(電事連)は10月1日、第46回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の原子力小委員会において、「今後の電力需給を見据えた原子力発電の見通し・将来像について」と題する資料を提示し、将来的に必要となる原子力発電所のリプレース規模に関する説明を行った。それによると、国が定めた第7次エネルギー基本計画に記された原子力発電容量(総発電電力量の2割程度)を達成するためには、2040年代に約550万kWの原子力リプレースが必要で、2050年代には最大で約1,270~1,600万kWのリプレースが必要な可能性があるという。今後の発電電力量の推移や、脱炭素電源の導入状況によっては、さらなるリプレースが必要なケースも想定される。第7次エネルギー基本計画では、増加する電力需要に応えるべく、脱炭素電源としての再生可能エネルギーと原子力を最大限活用しつつ、出力調整機能に優れた火力発電等の電源を組み合わせるエネルギーミックスの重要性が示された。電事連は、今後の設備容量の低下や原子力発電所建設に係る長いリードタイムを踏まえると、既存の安定電源を如何に更新していくかが重要だと指摘している。また、電事連は、既設炉を最大限活用していくとしても、運転開始後60年で廃止を決定するとした場合、2030年代半ばから廃止措置段階を迎えるプラントが増え、2040年度までに4基、2050年度までに更に11基が廃止措置段階へ移行すると試算している。そのため、既設炉の最大限活用を進めるとともに、次世代革新炉の開発と建設に取り組む必要性を強調したほか、それら具体的な中長期の見通し・将来像の明示が、人材やサプライチェーン、技術基盤の維持や再構築に直結すると訴えた。その上であらためて、国による事業環境の整備や、規制予見性向上が重要であると指摘した。

- 02 Oct 2025

- NEWS

-

中国電 新経営ビジョン2040を策定 原子力発電を最大限活用へ

中国電力は9月30日、「中国電力グループ経営ビジョン2040」を公表し、今後、原子力発電を最大限活用するなど、脱炭素化と成長を両立させる取り組みを打ち出した。経営ビジョンの改定は5年ぶり。中川賢剛代表取締役社長執行役員は冒頭メッセージで、「前回の経営ビジョンの策定以降、脱炭素化の潮流加速や電力システム改革の進展、国のエネルギー基本計画の改定など、当社をとりまく環境は大きく変化している」と指摘。そのうえで、中国地域の電力需要が、全国平均を上回るペースで増加する見通しをふまえ、「エネルギー供給の安定化や脱炭素化ニーズに応えていくことは当社の使命であり、経営環境の変化や社会課題の解決をグループ全体の成長の好機と捉えている」と述べた。新ビジョンでは、自己資本比率を現在の16.5%から2040年度までに25~30%へ引き上げ、経常利益は2040年度までに1,600億円とする目標を掲げた。その前提として、建設中の島根原子力発電所3号機(ABWR, 137.3万kWe)の営業運転開始を位置付けている。同社は今後、原子力発電所等の脱炭素関連設備への投資を行いつつも、負債の増加を抑制しながら利益を着実に上げる財務体質を目指し、同社グループ全体の飛躍に繋げたいとしている。同3号機は現在、新規制基準適合性審査の対応中で、2028年度を目途に安全対策工事を完了し、2030年度までの営業運転開始を目指している。昨年12月には13年ぶりに同2号機(BWR、82.0万kWe)が再稼働しており、2040年度までに発電電力量に占める原子力の割合を2割程度まで高める計画だ。さらに、使用済み燃料貯蔵対策の一環として、中間貯蔵施設の設置検討を加速させるほか、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、山口県上関町での原子力発電所建設計画にも取り組む方針を盛り込んだ。

- 01 Oct 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 IAEA総会や原子力産業セミナー2027など紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

- 30 Sep 2025

- NEWS

-

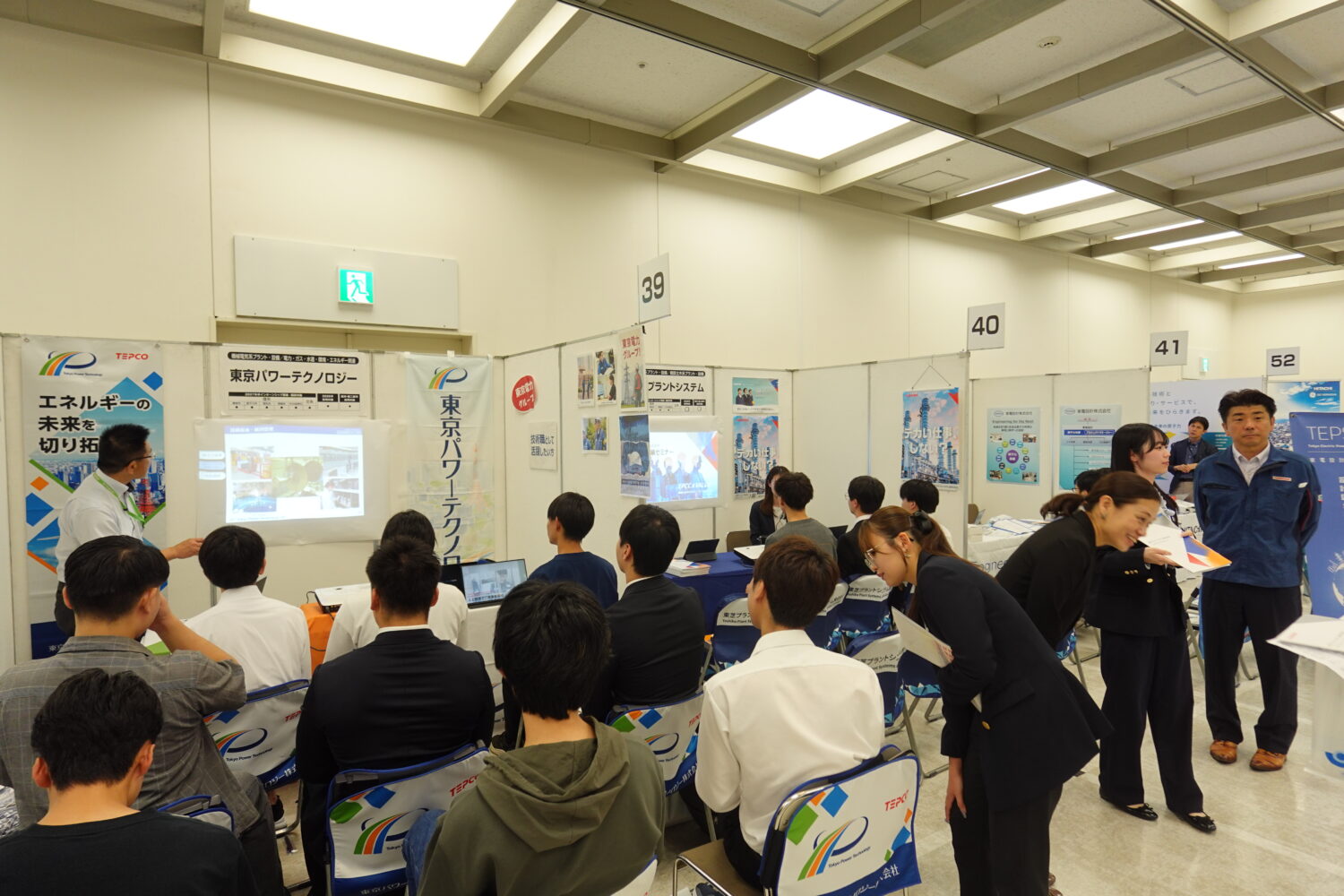

「原子力産業セミナー2027」昨年を上回る盛況 大阪 福岡でも開催予定

原子力産業界の人材確保支援と理解促進を目的とした「原子力産業セミナー2027」(主催:日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が9月20日、新宿NSビル地下1階大ホールにて開催された。同セミナーは、原子力関連企業や関係機関が一堂に集う企業説明会で、今年で20回目の開催。9月27日には大阪市、10月18日には、福岡市内でも開催される。主に、2027年に卒業予定の大学・大学院生・高専生、既卒の学生らが対象。東京会場の出展企業・機関数は52社と、昨年の46社を上回ったほか、来場者数も239名と、昨年の223名を上回る結果となった。また、文系学生が全体の25%を占めるなど、専攻学科を問わず、原子力産業に対して熱意のある学生の姿が多く見られた。採用する企業側も人柄や意欲を重視した柔軟な採用活動、各々の個性に応じたキャリア支援を打ち出し、学生らに熱心に自社紹介をする様子が見られた。人口減少に伴ない人材獲得競争が激化している原子力産業界の現状について、主催者である日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「ここ数年、各企業の採用意欲の高さを感じているが、当協会が毎年実施している産業動向調査の結果を見ても、希望採用人数に到達していない会員企業が多い」と述べ、「人口減少に対応するためには、原子力産業界全体の省人・省力化が必要になるだろう」とコメントした。9月1日より「日本中で考えよう。地層処分のこと。」をテーマとした新CMを公開している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、「CMを見て興味を持った」と話す学生が来場したことを踏まえ、地道な広報活動が採用活動にも良い影響を与えていると実感したと語った。また、NUMOのここ数年の採用人数は増加傾向にあり、「特に技術系の職種の採用を強化し、国内外の研究機関等との共同研究への参加を通じて若手人材の育成に力をいれている」と強調した。「地層処分事業の社会貢献性の高さに共鳴し、課題に誠実に向き合えるプロフェッショナルな人材を育んでいきたい」と、今回のセミナーで得た手応えと意欲を語った。今回、初出展したゼネコンの株式会社安藤・間は、茨城県つくば市に放射線実験室「安藤ハザマ技術研究所」を保有し、厚さ100cmの遮蔽扉を備えた高レベル実験室にて、各種材料の遮蔽性能試験や、がん治療などに用いられる医療施設の設計・施工のための技術開発を進めている。先般行われた「日本原子力学会 2025年秋の大会」に出展し、中性子の遮蔽性能を向上させた独自のコンクリート建材などを紹介したという。セミナーには、前述の「安藤ハザマ技術研究所」での採用を見越して出展したが、想定以上に文系学生がブースに多く来場したことを明かし、「当社は文系出身者が技術職に挑戦できる体制を整えており、そうした強みも採用活動にて発揮したい」と意欲を述べた。同じく初出展となった日本核燃料開発株式会社は、原子燃料や、原子炉を構成する材料等の研究・開発を行っている企業だが、担当者によると「3年ほど前から潮流が変わり、インターンシップや企業研究会に来場する学生数が増えた」と述べた。「決まった製品を作るのではなく、さまざまなニーズに合わせて研究や試験を行う会社であるため、自ら探究心を持って試行錯誤しながら取り組める人材を採用したい」と初参加に際しての意気込みを語った同じく初出展の西華産業株式会社は、エネルギー分野に強みを持つ総合機械商社として、関西エリアに拠点を多く構え、主に三菱重工グループの原子力発電関連設備の販売代理店の役割を担っている。同社の担当者は、「想定を上回る来場があり、大きな手ごたえを得た。来年度以降、新卒採用者数を増やす計画でいる。原子力事業は、当社が扱っている商材の一部ではあるが、関西エリアで原子力新設・リプレースのニュースを受け、当社としても良い潮流の中にあり、今後の採用活動に繋げていきたい」と意気込みを語った。

- 24 Sep 2025

- NEWS

-

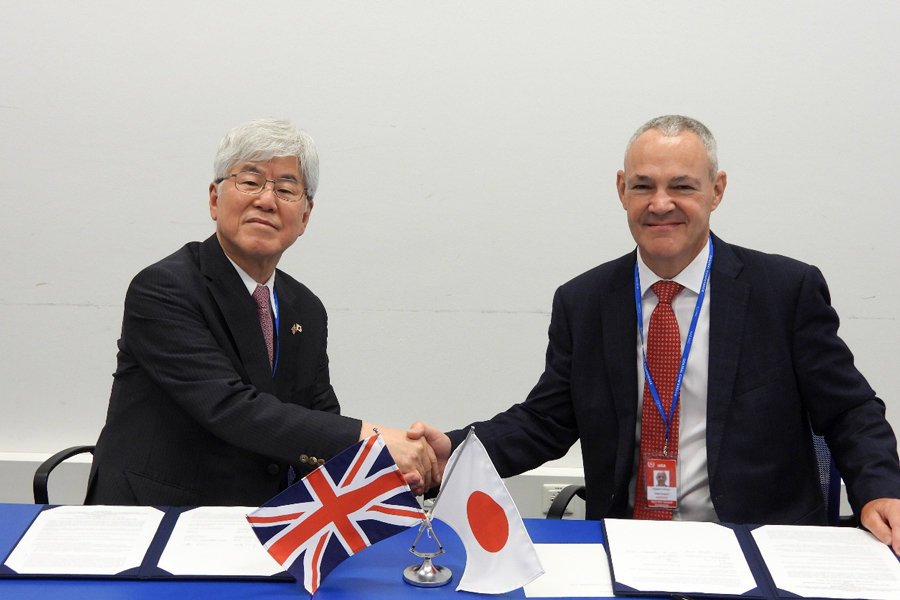

JAEA 英国原子力規制局と連携を強化ー高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決め延長に合意

日本原子力研究開発機構(JAEA)は、英国原子力規制局(ONR)との間で締結している高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決めについて、その期間を今後5年間延長することで合意したと発表した。JAEAは、2020年10月に英国国立原子力研究所(UKNNL)との包括的技術協力の取決めを改定し、高温ガス炉の技術開発協力を開始。さらに同年11月には、ONRと安全性に関する情報交換の取決めを締結し、技術開発と規制の両輪で連携体制を構築してきた。英国政府はカーボンニュートラルの達成に向け、非電力分野では革新炉として高温ガス炉を選択しており、2030年代初頭の実証炉の運転開始を目指している。JAEAとUKNNLはこれまで、日英両国における高温ガス炉の導入を目指した研究開発、原子力サプライチェーンの構築、人材育成等、さまざまな活動に取り組んできた。今回の合意により、JAEA・UKNNL・ONRの三者の協力体制がさらに強化され、英国での高温ガス炉導入に向けた取り組みが一段と加速する見通しだ。一方、英国で高温ガス炉を早期に社会実装するには、燃料サプライチェーンの確立が課題とされている。現在、英国民間企業との連携による燃料製造が有力な選択肢として検討されているが、日本の技術に基づく燃料製造を英国で実現するには、規制当局との十分なコミュニケーションが不可欠だ。JAEAは今後、英国での社会実装を推進し、国内の実証炉計画にも活かすためにも、今回の取決め延長をさらなる連携強化の好機と位置付けている。

- 19 Sep 2025

- NEWS

-

北海道経済界 泊3号の早期再稼働を要望

北海道経済連合会ら8団体(北海道経済連合会・北海道経済同友会・北海道商工会連合会・北海道建設業協会・北海道商工会議所連合会・北海道観光機構・北海道中小企業団体中央会・北海道商店街振興組合連合会)は9月11日、泊原子力発電所3号機(PWR、91.2万kWe)の早期再稼働に関する要望書を、北海道の鈴木直道知事、北海道議会の伊藤条一議長へ、それぞれ手渡した。同要望書は、日本のエネルギー自給率が依然として低水準に留まる中で、昨今の世界的な政情不安等が大きな脅威となり、安定したエネルギー供給の重要性が高まっていると指摘。今年2月に国が定めた第7次エネルギー基本計画で原子力発電の重要性が改めて示されたことを受け、電力の安定供給と脱炭素化の着実な推進、そして、北海道の経済成長に向けて、泊3号機の早期再稼働を求めた。同機は今年7月、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けており、北海道電力は2027年早期の再稼働を目指している。また、立地する泊村では10日、発電所の周辺4町村の地元商工会などから提出された再稼働を求める陳情書が議会に付託され、今後、同村の原子力発電所対策特別委員会で審議される予定だ。

- 16 Sep 2025

- NEWS

-

復興庁 福島復興局の新拠点を双葉町に設置

伊藤忠彦復興大臣は9月2日、福島復興局の体制を強化するため、来年度のできるだけ早い時期に、福島県双葉町の産業交流センターに新たな拠点を設けると発表した。福島復興局は2012年に設置された復興庁の地方機関で、福島市の本局以外に富岡町と浪江町に支所がある。しかし、この度の体制強化の一環として富岡支所と浪江支所を統合し、双葉町の新拠点にて一本化することとなった。また、新たに福島復興局副局長のポストを設けて新拠点のトップとして常駐させるほか、職員数も増やすという。新拠点では、地域住民の医療、福祉、学校などの生活環境の改善、営農の再開、事業者支援など多岐にわたる課題の解決に取り組む。同日の会見で、今回の統合でどのようなメリットが生まれるかを問われた伊藤大臣は「限られた職員数で、効果的・効率的に復興を推進していくために、新拠点で新たに一元的に業務を遂行することが適当だと考えた」と述べ、「両支所が担っていた業務は新拠点が担う。支援体制を縮小したわけではない」と強調した。また、新拠点を双葉町に置くことにした理由を問われた伊藤大臣は「来年度なるべく早い時期に新拠点を発足させたかったため、すでに地域の中核施設として機能する産業交流センターのある双葉町を選定した」と述べた。同センターは2020年10月にオープンし、貸会議室や貸事務所のほか、フードコートやレストラン、土産物店等の商業施設が入る複合施設となっている。

- 12 Sep 2025

- NEWS

-

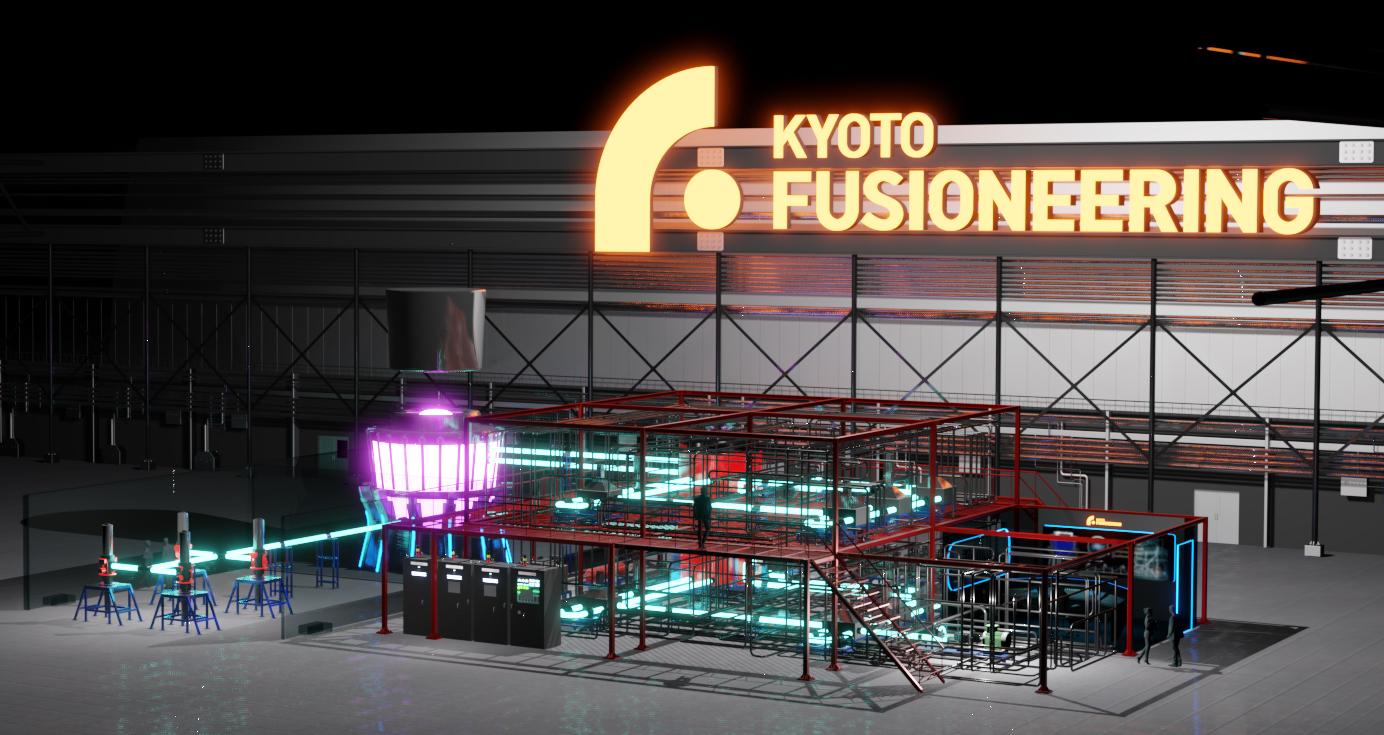

京都フュージョニアリング 67.5億円の資金調達

核融合発電に取り組む京都フュージョニアリングは9月9日、第三者割当増資と金融機関からの融資で、計67億5000万円を調達したことを発表した。第三者割当増資は14.5億円で、京セラが設立した投資ファンドの京セラベンチャー・イノベーションファンド1号をはじめ、JERA、三井住友信託銀行ら計4者が引受先となった。また金融機関からの融資は、日本政策金融公庫、国際協力銀行(JBIC)、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、京都銀行が総額53億円を拠出。これら資金を、核融合発電の実証試験などに投じる。資金調達の目的として同社は、独自の試験プラント「UNITY」をはじめとする技術開発投資の加速と大型化、グローバル事業の推進および採用活動、大型案件受注・事業拡大に伴う運転資金の確保等を挙げた。同社は京都大学発のベンチャー企業で、同大学の研究者だった小西哲之氏らが2019年に創業した。核融合発電に直結する技術の開発を強みとし、現在、世界に先駆けた独自の試験プラント「UNITY」による発電技術の実証に挑んでいる。核融合反応で発生するエネルギーを利活用するための「フュージョン熱サイクルシステム」を実証する「UNITY-1」においては、液体金属ループを用いた発電技術の実証の最終段階にあるほか、燃料を絶えず供給するための「フュージョン燃料サイクルシステム」の装置・システムを統合した「UNITY-2」の性能試験も順調に進み、来年、カナダにて燃料循環システム統合実証を開始する予定だという。また、同社は、核融合反応を起こすために高温状態をつくる役割を担う重要機器「ジャイロトロン」の開発・販売も事業の柱のひとつで、これまでにアメリカ、イギリス、ドイツ、チェコなどのプロジェクトで採用されている。今回の資金調達を受けて小西社長は、「国家戦略で2030年代の発電実証が明確に掲げられた今、当社が持つ知見やネットワークを最大限活用し、いよいよフュージョンエネルギーの実現に向けてギアを上げる段階となった。投資家の皆様の知見やネットワークにも頼らせていただきながら、一歩一歩着実にマイルストーンを達成しつつ、同時にスピード感を持って開発を加速させていきたい」と述べ、核融合発電の早期実現に向け強い意欲を示した。

- 10 Sep 2025

- NEWS