キーワード:新規建設

-

中国電力 上関に中間貯蔵施設の立地可能と判断

中国電力は8月29日、山口県上関町における使用済み燃料の中間貯蔵施設の設置に係る立地可能性調査の結果、「技術的に対応できない問題はない」と評価し、立地が可能であると判断。その旨の報告書を、上関町の西哲夫町長に提出した。同社は、2023年2月に上関町長から地域振興策検討の要請を受け、同年8月、上関町大字長島の同社敷地内にて、乾式貯蔵による中間貯蔵施設の設置検討・調査を進めてきた。特に調査のポイントとして定めたのが、地盤に関する調査だった。施設の直下に、将来活動する可能性のある断層等が存在する場合、中間貯蔵施設の設置は困難(設計による技術的な対応が困難)となることから、ボーリング調査を実施するなど入念な調査を進めた。そしてこの度、同調査により得られた客観的なデータに基づき分析を行った結果、ボーリング調査地点から概ね半径30kmの範囲の陸域に分布する主な活断層が3本、周辺海域に35本の活断層があることを確認したが、耐震設計等に適切に反映することで対応可能であると判断。基礎地盤等は中間貯蔵施設の設置に適した岩盤であると確認された。また、周辺の気象、火山、水理、生態系などの自然環境や、周辺の産業活動、交通状況など社会環境への影響に関する調査においても、中間貯蔵施設の建設が影響を及ぼすものではないことが確認され、「技術的に対応できない問題はない」との評価に至った。同社は今後、中間貯蔵施設の規模や着工時期などを盛り込んだ事業計画を策定する予定だ。着工されれば、原子力発電所の敷地外としては、青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターに次いで全国で2例目。同施設は関西電力との共同運用を想定している。同社はウェブサイトにて、「調査結果を分かりやすく地域の皆さまにお知らせし、一層のご理解をいただけるよう取り組んでまいります」とコメントしている。

- 08 Sep 2025

- NEWS

-

柏崎刈羽7号機 燃料を取り出しへ

東京電力は8月28日、柏崎刈羽原子力発電所7号機(ABWR、135.6万kWe)から、装荷済みの燃料を取り出すと発表した。同7号機は、特定重大事故等対処施設及び常設直流電源設備(特重施設等の設置)が法定の期限(2025年10月13日)内に完成しないことを受け、原子炉施設の冷温停止状態を継続する。同社は同日、原子力規制委員会に対し、原子炉施設の冷温停止状態を継続すること、また、工程・期日を見直した使用前確認変更書を提出した。今後、特重施設等の工事の進捗にあわせて、使用前確認変更等の申請を行う。同社は原子力規制委員会の審査に合格した6号機(ABWR、135.6万kWe)と7号機のうち、当初、7号機の再稼働を優先していたが、この度の決定を踏まえ、当面、6号機の再稼働を目指すことになる。すでに6号機は今年の6月、燃料装荷を開始し、新規制基準を踏まえた安全対策工事の施工や、使用前事業者検査を実施し、原子力規制委員会の承認を受けている。同社によると、7号機の燃料集合体を取り出す作業は、10月から2週間程度かけて行う。計872体を、より安全に管理するため燃料プールに移す予定だ。8月29日の新潟県知事定例記者会見で、記者から所感を求められた新潟県の花角英世知事は、「事業者の合理的な経営判断だと思う」と述べた上で、「6号機か7号機かという問題は議論の本筋ではない。いずれにしても原子力発電所とどう県民が向き合っていくのかが問題だと捉えている」と、引き続き県民の意向を見極める意向を示した。

- 05 Sep 2025

- NEWS

-

立地自治体向け財政支援 30km圏に拡大

政府は8月29日、首相官邸で原子力関係閣僚会議を開き、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(原子力立地地域特措法)」に基づく自治体向けの財政支援対象を、原子力発電所の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方針を決定した。第13回目となった同会議は、「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた対応」が議題にあがり、以前より新潟県などから出ていた要望を踏まえた形となった。同特措法は原子力発電所の周辺地域の防災に配慮しつつ、地域の振興を図ることを目的に、2001年に施行された。同特措法の対象地域になると道路、港湾、漁港、消防施設、義務教育施設などの「特定事業」にかかる国の補助率が50%から最大55%に引きあがる。地方債への交付税措置(70%)も併せて利用することで、地方自治体の負担は最小で13.5%に低減。その他、企業投資・誘致への支援も同法の支援措置の対象範囲内に含まれている。今回の対象範囲の拡大により、対象地域はこれまでの14道府県76市町村から22道府県の約150市町村に拡がる見込みだ。対象エリアの道府県知事は、振興計画を策定し、原子力立地会議の審議を経て計画が決定されると、同支援を受けられるようになる。政府は、第7次エネルギー基本計画で位置づけた「原子力の最大限活用」を実現すべく、立地地域の支援範囲を拡大し、各地の原子力発電所の再稼働を後押しする狙いがある。また、政府は同日、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けて、関係省庁の緊密な連携を確保し、同発電所の運営の監視に万全を期すため、内閣官房副長官をトップとする監視強化チームの設置を決めた。

- 02 Sep 2025

- NEWS

-

除染土の県外処分に向けたロードマップが具体化

政府は8月26日、福島県内に貯蔵されている除去土壌の県外処分へ向けたロードマップを明らかにした。2030年頃に最終処分場の候補地の選定を開始し、2035年をめどに処分場の仕様を具体化させ、候補地を選定する。これらの除染土は、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で一時保管されているが、2045年3月までに福島県外にて最終処分することが法律で定められている。政府は除染土処分の先行事例として、総理大臣官邸での除染土の再生利用をすでに発表し、今年7月には、中間貯蔵施設から官邸に運び込まれた除染土の上に普通の土をかぶせ、表面に芝生を張る作業が実施された。8月26日に再生利用等推進会議で配布された資料には、外務省南庁舎入口の盛土、霞が関の中央官庁の花壇など、合計9か所での除染土の復興再生利用の概要が示された。計79立方メートルの活用が予定され、その後、各府省庁の分庁舎、地方支分部局などに対象を広げる方針だ。いずれは、民間での再利用例の創出を目指すほか、対象の土を「復興再生土」といった呼称にする議論も予定されている。そして、前述の「ロードマップ」については、政府が今年5月に策定した「福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた基本方針」に則り、今後5年程度で復興再生利用を重点的に進める道筋を示した。同ロードマップは、「復興再生利用の推進」「理解醸成・リスクコミュニケーション」「県外最終処分の取組」の3本柱で構成され、今後、推進会議を年に1回程度開催し、進捗状況を継続的に確認する。また、必要に応じて環境省が福島県や関係自治体の意見を伺い、ガイドラインの見直しを行う。その他、IAEAのフォローアップを受けつつ、科学的根拠に基づき透明性の高い情報を発信する方針だ。政府は、復興再生利用の先行事例を創出しその拡大が見通せるよう「安心感・納得感」を醸成することを目標としている。そのために、ウェブやSNS 等を通じた情報発信をはじめ、中間貯蔵施設や飯舘村長泥地区環境再生事業の見学会など、理解醸成の取り組み等を引き続き実施し、実施地域・対象等を段階的に拡げていく。

- 29 Aug 2025

- NEWS

-

スイス 原子力新設禁止の撤廃に向け前進

スイス連邦政府(連邦参事会)は8月13日、昨年3月に開始された「いつでも誰でも電気を(停電を阻止せよ)(Electricity For Everyone At All Times[Stop Blackouts])」イニシアチブ(国民発議)への対案となる法案を採択、連邦議会に提出した。政府は同イニシアチブに反対しており、対案として原子力法の改正を主張。スイスで原子力発電所の新規建設が再び認可され、原子力がスイスの長期的なエネルギー供給の安全保障のための選択肢として残されることを目指している。同イニシアチブは、電力供給を常に確保することを憲法に明記し、政府がその責任を負うことを求めている。政府は、憲法ではすでに広範なエネルギー供給とともに、連邦と州がそれぞれの権限の範囲内でエネルギー供給に尽力しなければならないと規定済みであるとし、同イニシアチブを拒否。さらに政府は、同イニシアチブの、原子力発電所新規建設の禁止撤廃を含む、気候変動に配慮したあらゆる電源を認めるべきとの要求には賛同するものの、原子力法の改正で十分で、不確実性のある憲法改正までは不要との考えを示している。また、政府は2024年12月から今年4月にかけて各政党、経済団体、大手電力会社や自治体と行った協議を踏まえ、対案では、原子力発電所の新規建設および既存の発電所の改修に関する禁止条項を原子力法から削除し、将来的に新たな許認可の発行を可能にすることを提案。スイスのエネルギー政策を特定の電源に偏らない形で設計し、再生可能エネルギーの拡大が不十分な場合や蓄電の進展が乏しい場合に備え、原子力が保険的な役割を果たすと位置付けることとした。なお、原子力発電所を新規建設するという具体的な決定に関するものではないため、資金調達や認可制度の改正などについては考慮しておらず、再生可能エネルギーと原子力発電所の新規建設は両立可能であり、再生可能エネルギーの拡大を引き続き推進する方針を明確化している。スイスでは、2011年の福島第一原子力発電所事故後、50年の運転期間を終了した原子炉を2034年までに段階的に閉鎖する方針を政府決定。2017年5月の国民投票を経て、2018年1月1日に施行した改正エネルギー法では、安全である限り、既存の原子力発電所の運転継続が認められたが、原子炉閉鎖後のリプレース(新規建設)や使用済み燃料の再処理は禁止された。一方で、2050年までのネットゼロ目標の達成や人口増により、電力消費量は今後数年間で急増が予測され、国内の電力生産を拡大する必要性は顕在化。さらにロシアのウクライナに対する軍事侵攻による、地政学的およびエネルギー供給状況の悪化により、近年、原子力発電をめぐる議論が再燃している。スイス原子力フォーラムのH. ビグラー会長は、今回の政府による対案の発表を歓迎。「電気化、デジタル化、人工知能の進展により、スイスの電力需要は2050年までに900億kWh超に増加する見込み。気候目標と地政学的状況を踏まえると、ガス火力発電は持続可能な選択肢ではなく、再生可能エネルギーの拡大は停滞する。低炭素電源を含む計画は、より適切なアプローチであり、原子力発電所の新規建設禁止の撤廃は重要な一歩である」と指摘した。今後、スイス連邦議会はイニシアチブと政府の対案を審議、2026年8月までに決定する必要があるが、同イニシアチブが撤回されないかぎり、国民投票で最終決定されるという。スイスでは現在、ベツナウ1、2号機(PWR、38.0万kWe×2基)、ゲスゲン(PWR、106.0万kWe)、ライプシュタット(BWR、128.5万kWe)の計4基・310.5万kWeが運転中。2024年の原子力発電電力量は230億kWh、原子力シェアは27%だった。スイスの原子力発電所には運転期間の制限はなく、安全性が保証されることを条件に、当局の承認を得て、運転期間を設定することができる。

- 27 Aug 2025

- NEWS

-

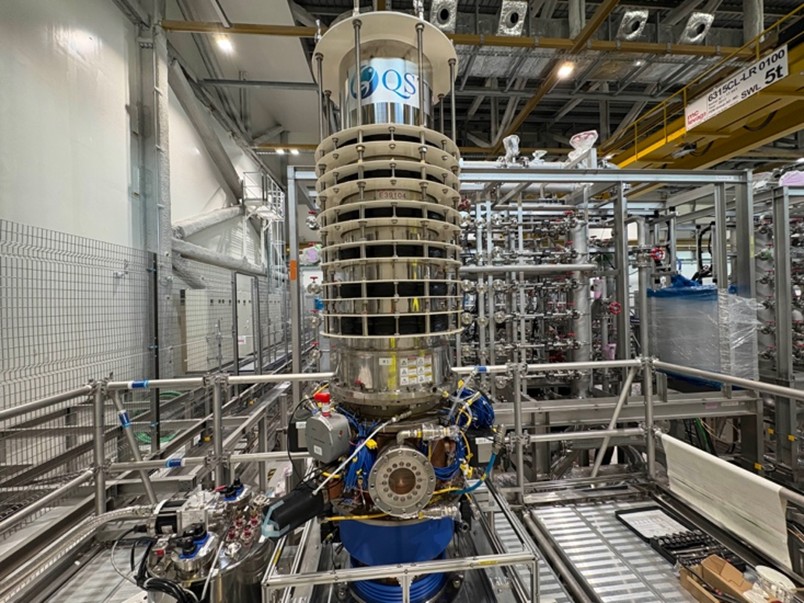

日本製ジャイロトロン ITERに初号機据付け完了

量子科学技術研究開発機構(QST)は8月21日、南フランスのサン・ポール・レ・デュランス市で建設中の国際核融合実験炉(ITER)にて、日本製の高出力マイクロ波源「ジャイロトロン」の初号機の据付けを完了したと発表した。「ITER」プロジェクトは、日本・欧州・米国・ロシア・韓国・中国・インドが協力し、核融合エネルギーの実現に向けて科学的・技術的な実証を行うことを目的とした国際プロジェクトだ。日本は、主要機器の開発・製作などの重要な役割を担っており、QSTが同計画の日本国内機関として機器などの調達活動を推進している。据え付けが完了したジャイロトロンの開発では、日本が高いプレゼンスを発揮しており、ITERで使用する全24機のうち8機が日本製だ(キヤノン電子管デバイス株式会社が製造)。QSTは、ジャイロトロンの研究開発を1993年に開始し、2008年に世界で初めてITERが要求する出力、電力効率及びマイクロ波出力時間を満たすジャイロトロンの開発に成功した。このほど、世界に先駆けて1号機を設置したことは、同分野における日本の技術的な優位性を改めて示す結果となった。ジャイロトロンは出力のマイクロ波を発生させる大型の電子管(真空管)で、磁力線に巻き付いた電子の回転運動をエネルギー源としている。名前の由来は、磁場中の回転運動(ジャイロ運動)から来ている。核融合反応を起こすために高温状態をつくりだす役割を担っており、電子レンジのようにマイクロ波を発生させて加熱する。装置の全長は約3メートルで、出力100万ワットは電子レンジの約2000倍に相当する。

- 27 Aug 2025

- NEWS

-

大林組 総合展示会「OBAYASHI VISION SHOWCASE 2025」を開催

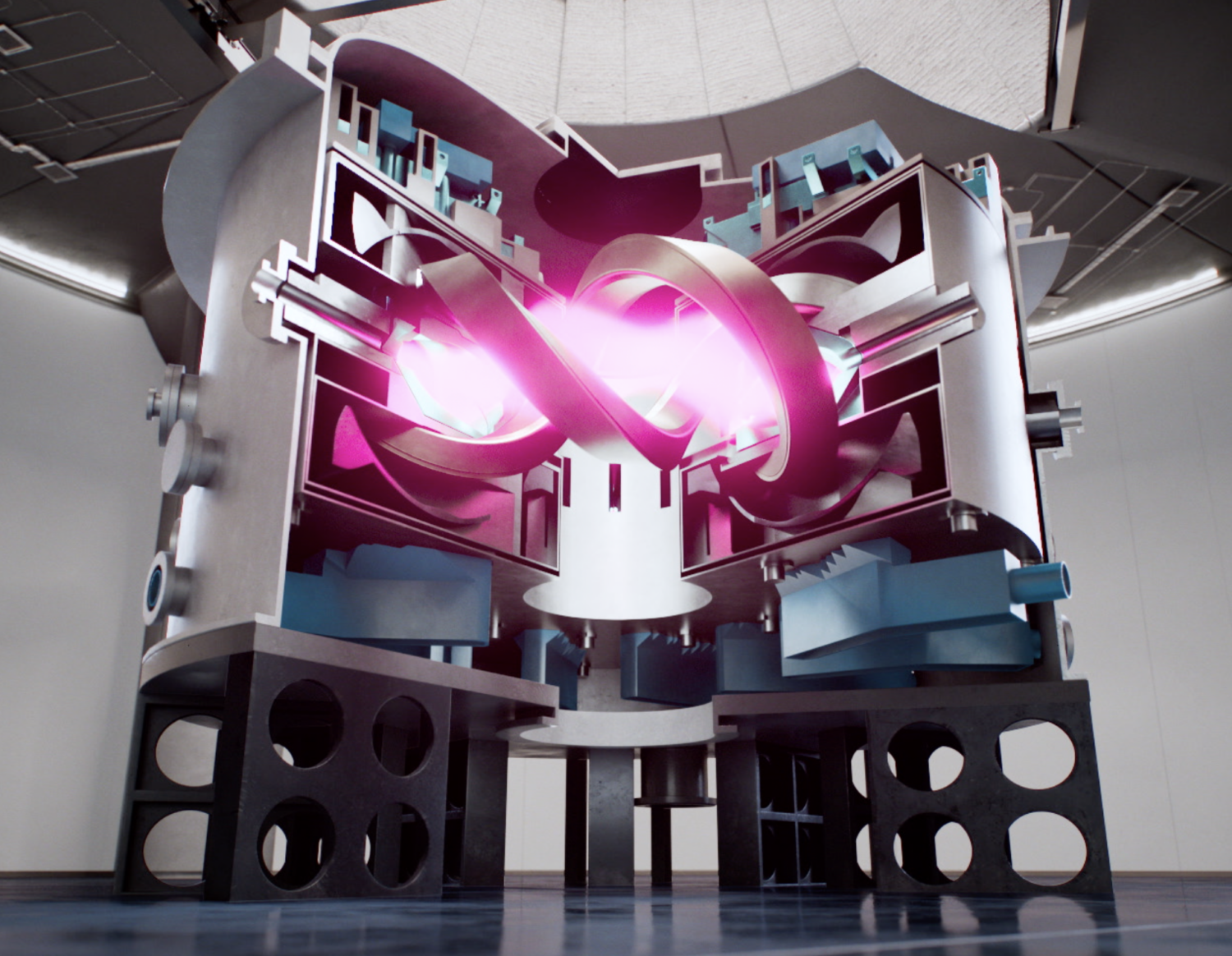

大手ゼネコンの大林組はこのほど、脱炭素をテーマにしたさまざまなソリューションや技術を紹介する総合展示会、「OBAYASHI VISION SHOWCASE 2025」を開催した。同社では「MAKE BEYOND つくるを拓く」をブランドビジョンに掲げ、脱炭素や資源循環、自然共生を目的としたサステナブルな社会の実現を目指している。同展示会では、「SOLUTION」「VISION」「CREATION」と大きく3つのテーマに分け、さまざまな技術や施工実績、同社が掲げる構想などを紹介した。例えば、建設プロセスにおける低炭素技術を紹介するセクションでは、建設に欠かせない資材であるセメントの量を減らし、別の材料に置き換えることでCO2排出量を抑えた低炭素型のコンクリート、「クリーンクリート」が紹介された。また、ロボットやドローン技術を活用し、工程の簡素化やCO2の排出を最小限に抑える試みとして、AIを活用した図面の照合システムや、施工箇所にBIMデータを重ね合わせて施工確認や検査などを行う品質管理システム等の展示があった。他にも、建設機械の操作レバーなどに装置を装着することで遠隔からの無人化運転を可能にした汎用遠隔操縦装置(サロゲート®)のシミュレーターを展示。同装置は、搭乗操縦と遠隔操縦の切り替えが容易なため、施工場所の作業環境に応じて、柔軟に工事を進めることができ、危険な場所や災害復旧作業において、最大限効果が発揮される。令和6年能登半島地震の災害復旧作業にも使われており、同展示会では、実際に現場で作業する社員による実演など、来場者が間近で見学することができた。そして、日本全国で高速道路のリニューアル工事を手掛ける同社では、トンネル覆工のスピードをより高めたワンバインドクロスや、高速道路の橋の更新作業にかかる時間を従来の半分に短縮した工法「HOLLOWAL(ホローワル)」の紹介、そして、文化財の恒久的な保存を目指し鉄骨を使わない耐震強化技術など、多様な分野で活用される同社の高い技術力が社会インフラの安全性向上や効率化に寄与するとともに、未来志向のものづくりを支える原動力となっていることが来場者に強く印象付けられた。また、会場にて放映されたプロモーションビデオ内には、原子力産業界で大きく注目を浴びている自律4足歩行ロボット「Spot」の紹介があった。将来的には、原子力発電所の廃止措置における建屋周辺および内部のモニタリング、放射性廃棄物の埋設後の点検作業において活躍が期待されている。そして、核融合発電への取り組みを紹介するコーナーでは、同社が出資する核融合炉開発のスタートアップ「株式会社 LINEA イノベーション」が構想する核融合発電施設のイメージ模型が展示され、ITER プロジェクトにも出向経験のある同社の社員による解説があった。ここでも、同社が培ってきた安全管理のノウハウや、耐震・免震技術を活かした建屋設計の観点が核融合発電の開発事業においても、いかんなく発揮されていることが紹介された。同施設は、「FRC ミラーハイブリッド方式」の先進燃料核融合で、中性子フリーの環境にやさしい核融合炉として期待されている。FRC とは、(Field-Reversed Configuration)、磁場反転配位と呼ばれるプラズマの磁場閉じ込め方式のひとつで、炉構造がシンプルであるため、メンテナンス性が高く経済的な核融合炉として注目されている。

- 21 Aug 2025

- NEWS

-

全国知事会 各省庁へ提言書を提出

全国知事会で原子力発電対策特別委員会委員長を務める中村時広愛媛県知事は8月4日、原子力規制庁を訪れ、「原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言」と題した提言書を金子修一長官に手渡した。また、中村知事は翌8月5日、経済産業省と内閣府を訪れ、加藤明良経済産業大臣政務官、城内実内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、勝目康内閣府大臣政務官(原子力防災)に対し、同提言書をそれぞれ提出した。提言書は、国が責任をもって早急に取り組むべき「原子力発電所の安全・防災対策」について、3つの章に分けて記述。第1章では、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関し、特に廃止措置とALPS処理水を取り上げ、適切な支援と風評の払拭、原子力災害の風化防止対策など、政府一丸となって取り組むことを求めた。第2章では、原子力施設の安全対策に関し、2024年1月に発生した能登半島地震を受けて、原子力発電所の安全性や避難計画の実効性を懸念する声が上がったことを踏まえ、「全国に立地している原子力施設の安全確保に向けて、原子力規制委員会には、常に最新の知見を踏まえた新規制基準の見直し、厳正かつ迅速な適合性審査の実施、そして、その結果を国民全体に明確かつ責任ある説明を行ってほしい」と訴えた。また、同地震の教訓から得られた知見や安全研究の成果を、今後の対策に活かすことを求めた。そのほか、使用済み燃料や高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定など、バックエンド対策の加速も要請され、使用済み燃料の最終処分地については「国全体で負担を分かち合うべき課題」として、都市部を含む全国的な議論と情報公開を呼びかけた。さらに、原子力分野の人材不足や技能継承への懸念を示し、研究開発や安全対策に必要な予算・人材を長期的視点で確保するよう国に求めている。第3章では、原子力防災の強化に関し、自治体が制定する原子力防災対策の幅が広がっていることを踏まえ、国が前面に立ち、予算面から立地自治体を支援する必要性を強調。2024年9月の原子力関係閣僚会議で確認された「避難対策を中心とする具体的対応方針」を踏まえ、自治体の意見を十分反映させることや、複合災害時における省庁間のスムーズな連携を求めた。

- 18 Aug 2025

- NEWS

-

全原協 発電所の新設に向け 環境整備などを要望

原子力発電所の立地自治体などでつくる全国原子力発電所所在市町村協議会の首長らは8月8日、経済産業省を訪れ、原子力発電所の新設に向けた安全規制や資金調達に関する環境整備などについて、武藤容治経済産業大臣と会談し、要請書(原子力発電に関する要請書)を手渡した。要請書の冒頭には、「今年策定された第7次エネルギー基本計画で『原子力を最大限活用する』と明確に示されたことは、立地自治体にとっても大きな意義があると受け止め、安全確保を大前提に、計画に示された施策の着実な実行を求める」の一文が記載された。そして、同協議会の会員の総意に基づき、次の4点を重点項目として強く要請するとしている。福島の復興について被災地支援の継続や財源確保は国の責務であると強調した上で、燃料デブリの取り出し、多核種除去設備等処理水対策や廃炉作業を着実に推進すること。安全規制・防災対策について2024年1月の能登半島地震の被害状況を鑑み、インフラの整備・強靭化は立地自治体における喫緊の課題であり、原子力防災対策の実効性向上と財源確保、自衛隊との連携を含む安全確保体制を強化すること。原子力政策についてエネルギーの安定供給と2050年カーボンニュートラル達成に向けた原子力利用の着実な推進、原子燃料サイクルの早期具体化、バックエンド対策の加速、国民理解の促進を継続すること。立地地域対策について原子力発電の意義を理解し、協力してきた立地地域の持続的かつ自立的発展のため、地域の実情に応じて制度を改善もしくは拡充をすること。なお、面会の冒頭、同協議会の会長を務める福井県敦賀市の米沢光治市長は、関西電力が美浜発電所にて地質調査を開始したことについて触れ、「建設期間を考えると速やかに具体化していかなければならない」と事業者へのさらなる支援を求めた。これを受けて、武藤容治経済産業大臣は、「次世代革新炉への建て替えに向けた研究開発やサプライチェーンなどの事業環境整備に取り組む」と発言したほか、「地域産業や雇用の維持発展に寄与し、地域の理解が得られるものに限り具体化を進めていく」と国として全面的にサポートする姿勢を強調した。

- 12 Aug 2025

- NEWS

-

増井理事長 オークション見直しで要望

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は7月25日、定例の記者会見を行い、美浜発電所をめぐる動きや、長期脱炭素電源オークションの一部見直しについて、コメントした。増井理事長はまず、関西電力が美浜発電所後継機の自主的な現地調査を再開したことについて、原子力産業界としての受け止めについて説明した。同発電所の地質調査の再開は、原子力開発全体に好影響を与え、関西電力が導入の念頭に置く、大型革新軽水炉をはじめ、さまざまな次世代革新炉の開発に良い影響を与えると指摘。国が策定した2050年を見据えた革新炉開発の技術ロードマップと合わせ、今後の開発・建設が進むことに期待を寄せた。次に、「次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会」における中間とりまとめに対するパブリックコメントを提出したことについて言及。長期脱炭素電源オークションの一部見直しが行われたことを受け、同協会がコメントを提出したことを明らかにした。最も大きな変更箇所となった「入札後に発生した事業者に責任がない費用増加について、一部回収を認める」という制度の導入について、既設発電所の安全対策投資や、30万kWe未満の次世代革新炉もその対象に含むよう追加で要望したことを明かした。さらに、回収可能な範囲の上限が1.5倍と設定されているが、海外事例を踏まえて、この上限を緩和すべきと進言したと述べた。その理由について増井理事長は、「長期脱炭素電源オークション自体は、電源への投資をローリスク・ローリターンにする画期的な仕組みだと考えているが、既設の原子力発電所の一部が対象外であるほか、容量や出力に制限がかかっているなど、見直しの余地がある」と述べた。また、「1.5倍という上限は、事業者に帰責性のない事由でどれくらい費用が超えるのか判断がつきにくく、新規建設の観点からひとつの障害になる可能性があり、投資促進の観点から進言した」と説明した。

- 29 Jul 2025

- NEWS

-

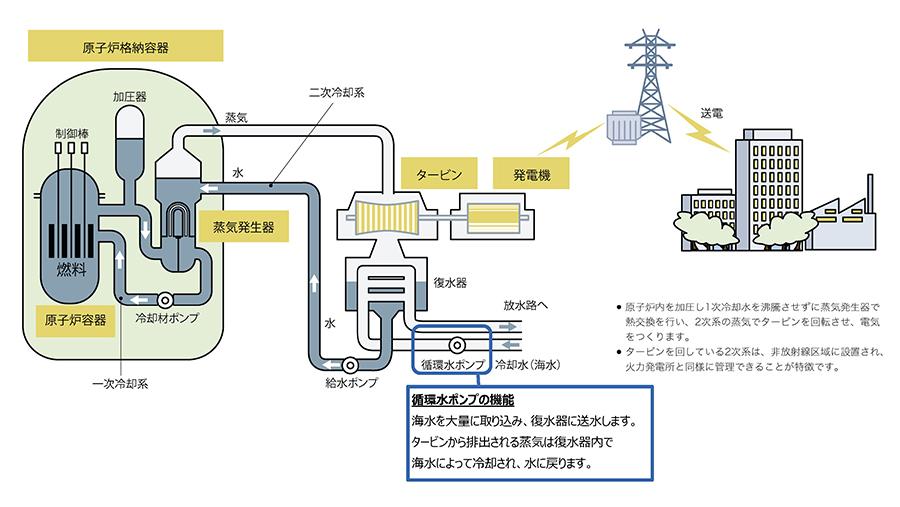

三菱重工 中国の発電所向けに循環水ポンプ供給へ

三菱重工業は7月2日、中国三大重電機器メーカーの東方電気グループ傘下にある東方電機(東方電機有限公司:Dongfang Electric Machinery Co.Ltd.)と共に、中国の三門原子力発電所5、6号機向けに4基の循環水ポンプを受注したことを発表した。受注額や工期は非公表。両社は今年3月、パートナーシップを締結しており、今回の受注は、両社の協業による初の受注。兵庫県の高砂製作所にて製造され、順次納入される予定だ。両社は今後、中国の原子力ポンプ市場でのシェア拡大を目指すという。循環水ポンプは、タービンから排出される蒸気を冷却して水に戻す復水系統で用いられる大型機器で、原子炉の安定運転を支える重要機器だ。同社は、これまでに500基超の納入実績がある。三門原子力発電所は、中国南東部の海岸沿いに立地し、今回、循環水ポンプを供給する5・6号機は、稼働中の1・2号機(PWR、125.1万kWe)、建設中の3・4号機(PWR、125.1万kWe×2)に次いで建設される予定で、PWRの「華龍1号/HPR1000」を採用している。

- 25 Jul 2025

- NEWS

-

関西電力 次世代型革新炉建設へ

関西電力は7月22日、美浜発電所1号機の後継機(次世代型原子炉へのリプレース)設置の可能性検討に係る現地調査を開始すると発表した。この調査は、2010年に開始していたが、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、一時的に見合わせとなっていた。国内での新たな原子力発電所の建設は、2009年に運転開始した北海道電力泊発電所3号機(PWR、91.2万kWe)が最後で、実現すれば、2011年の事故以降初となる。政府は、今年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画にて、原子力の最大限活用を掲げ、既存サイト内での次世代革新炉へのリプレースを進める方針を明記していた。現地調査では、新規制基準への適合性の観点から、地形や地質等の特性を把握し、後継機設置の可能性の有無を検討する。また、調査結果に加え、革新軽水炉の開発状況や規制の方針、投資判断を行う上での事業環境整備の状況を総合的に考慮するため、「同調査の結果のみをもって後継機設置を判断するものではない」と、同社はコメントしている。美浜発電所は、2015年4月に1、2号機の廃止が決定し、現在は、3号機(PWR、82.6万kWe)のみ稼働している。関西電力の森望社長は「データセンターや半導体産業の急成長を背景に、今後も電力需要は伸びていく。資源の乏しい日本において、S+3Eの観点から、原子力は将来的にわたって役割を果たすことが重要」と述べたうえで、新増設やリプレースに関しては「投資回収の見通しを確保することが重要で、国の政策に基づく事業環境整備などが必要となる」と強調した。同社はウェブ上で「地域の皆様のご理解をいただきながら、安全を最優先に原子力事業を推進していく」とコメントしている。

- 22 Jul 2025

- NEWS

-

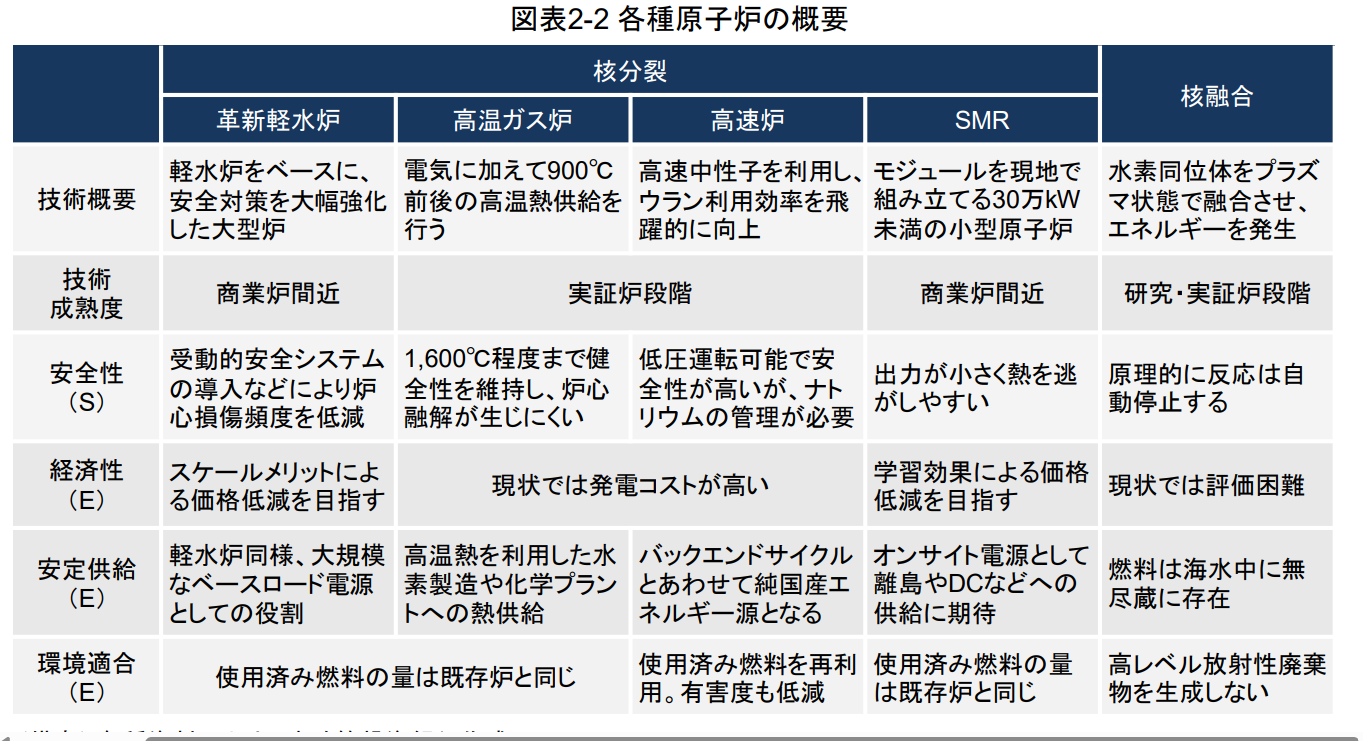

日本政策投資銀行 SMRの動向と産業戦略に関する調査研究を公表

日本政策投資銀行は7月11日、「電力需要増加への対応と脱炭素化実現に向けた原子力への注目~海外で取り組みが進むSMRの動向と産業戦略~」と題した調査研究レポートを発表した。著者は同行産業調査部の村松周平氏。同レポートでは、電力需要の増加と脱炭素化の実現に向け、世界的に原子力発電の重要性が再認識されていると指摘。革新軽水炉・高温ガス炉・高速炉・小型モジュール炉(SMR)および核融合などの次世代革新炉の開発が加速するなか、それらの導入に向けた論点や日本の産業競争力強化に向けたあり方を提言している。特にSMRは、技術成熟度の観点から実現可能性が高く、大型軽水炉における課題を克服し得る特徴を有しており、米国などではSMR導入に向けた規制や政策的支援の整備が進んでいる。日本もこうした動きに呼応し、先行する海外プロジェクトへの参画が大きな意味を持つ、との見方を示した。一方で、次世代革新炉の初期の実装においては、多様な不確実性に対処する必要があり、サプライチェーンの整備、規制と許認可プロセスの合理化と確立、政府や電力需要家を含めた適切なリスクシェアなどの議論が不可欠と強調している。また、日本では2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画において、「原子力の最大限活用」が明記され、単一電源種に依存しない電力システムの構築が急務となっていることを指摘。太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入が進む一方で、その発電量の不安定さから需給バランスの課題についても言及されている。さらに、西側諸国で長期間にわたり新規建設が途絶え、1,000万点にも及ぶ原子力サプライチェーンが崩壊の危機に瀕したこと、また、その間に中国とロシアは政府が主導して原子力サプライチェーンを戦略的・継続的に強化したことを踏まえ、原子力発電所の新設やサプライチェーンの維持・強化は自国の電力システムのみならず、国際的な安全保障や産業競争力にとっても重要な意味を持つとした。その他、同レポートでは、各種次世代炉の技術的特性、また、FOAKリスク(First of a Kind、初号機)への対応の必要性が記されている。同様に、諸外国のSMR開発・社会実装の動向を踏まえ、日本としても、中長期的なSMRの導入可能性を見据えて、海外プロジェクトへの参画や人材・部品供給の支援を通じて、競争力強化と安全保障上の優位性確保が急務であるとした。そして最後に、安全性への客観的な判断と丁寧な対話を通じた社会的受容も不可欠であり、脱炭素化やエネルギー安全保障の実現に向け、政治・産業界による継続的な支援の必要性を強調している。

- 18 Jul 2025

- NEWS

-

核融合 ヘリカル・フュージョンが23億円の資金調達

核融合エネルギーの開発ベンダーであるHelical Fusion(ヘリカル・フュージョン)は7月11日、2030年代の実用発電を目指す新計画「Helix Program」と、約23億円の資金調達を行ったことを発表した。これにより、累計調達額(補助金、融資を含む)は約52億円に達した。同社は、核融合科学研究所(NIFS)出身の研究者らによるスタートアップ企業。核融合炉には複数の方式(トカマク型やレーザー型など)があるが、同社は、「ヘリカル方式」を採用。これは、ねじれたコイルを用いて強力な磁場を作り、内部に閉じ込めた高温高圧のガスで持続的に核融合反応を起こす方式だ。複雑な形状のコイルを用いるため製作の難易度が高い一方、運転時にプラズマに電流を流す必要がないという特長がある。同社によると、「ヘリカル型核融合炉」は、NIFSをはじめ、日本で約70年にわたって蓄積されてきた研究の知見を引き継いでいるという。同社の新計画では、2030年までに実験装置での試験、核融合炉の設計やサイト選定などの手続きを並行して進める。同社は、24時間365日運転可能な「安定性」、システム全体で取り出せるエネルギーが投入分を上回る「正味発電」、短期間で効率的なメンテナンス可能な「保守性」、の三要件を満たした世界で唯一のプログラムを実現し、真に持続可能で高効率なエネルギー源の実用化、そして、日本からこの巨大産業をリードしていくという強い意欲を示した。日本政府は今年6月に改定した国家戦略(フュージョンエネルギー・イノベーション戦略)で、我が国におけるフュージョンエネルギー産業の創出に向け、民間による研究開発および事業活動を強く後押しする方針を示し、2030年代の発電実証を目標に掲げている。

- 17 Jul 2025

- NEWS

-

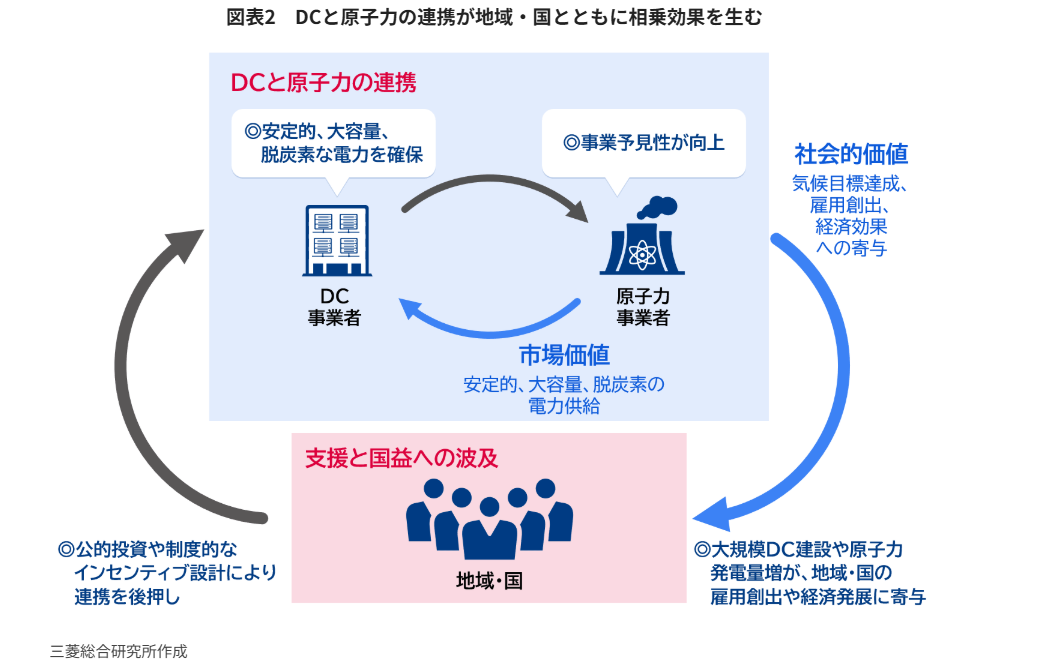

三菱総研 原子力に期待される価値創出について提言

三菱総合研究所は7月14日、「データセンターと原子力の協業から考えるワット・ビット連携」と題したコラムを公表した。執筆者は吉永恭平氏。これまで3回にわたる連載では、再生可能エネルギーとワット・ビット連携の可能性を論じてきたが、第4回となる本稿では、もう一つの脱炭素電源である原子力とデータセンター(DC)の協業に焦点を当てている。現代社会は、生成AIの普及によりDCの電力需要が急増し、安定的かつ大規模な脱炭素電源の確保が急務となっている。米国では、大手IT企業が既存の原子力発電所に隣接するDCと長期契約を結び、原子力活用を進める動きが盛んだが、これは原子力事業者にとっても収益性や事業予見性を高める好機となっているという。その代表例として、2024年9月、Microsoft社が、2019年に経済性を理由に閉鎖されたスリーマイルアイランド原子力発電所1号機(PWR、89.0万kWe)から電力供給契約(PPA)を締結したが、この背景には、Microsoft社とPPAを締結したことで、事業者のコンステレーション社の事業予見性が向上したことがあると指摘されている。一方、日本ではDC新設が相次ぐが、原子力への新規投資は限定的で、制度検討は未だ途上にある。急増する電力需要への現実的な対応策として既存炉の再稼働が期待されるが、今後は、電力需要増加をけん引する主要な需要家であるDC事業者が電力会社と連携し、電源開発に主体的に関わる姿勢が求められると、吉永氏は指摘している。複数の事業者によるプロジェクトの共有は、原子力の市場・社会的価値の可視化につながり、原子力事業者にとっては事業予見性の向上とリスク低減の契機となる。一方、DC事業者にとっては、安定した脱炭素電力の確保により、長期的な財務計画や脱炭素目標の達成が現実味を増すという。そして日本においても、今こそ、電力の安定供給・脱炭素目標の達成に向け、再エネと原子力の位置づけを明確にし、導入・拡大に向けた先行投資と環境整備を実施すべきと結論している。

- 15 Jul 2025

- NEWS

-

デジタルインフラなどを議論 エネ研シンポ

日本エネルギー経済研究所(IEEJ)と東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA:Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)は7月11日、「GX 実現に向けた電源確保と地域振興における原子力の役割」と題したシンポジウムを東京都内で開催した。同シンポジウムは、原子力の役割を再確認すると同時に、立地地域の振興という観点を取り入れ、今後の脱炭素電源確保に向けた課題を、国内およびアジア諸国の関係者間で共有し、政策提言に繋げることを目的に行われた。2018年の初開催を皮切りに、新型コロナウイルス拡大に伴う中断期間を挟んで今回が5回目の開催となった。開会に際し、日本エネルギー経済研究所の寺澤達也理事長は、「原子力は大規模な脱炭素電源として期待されているほか、再生可能エネルギーの変動性を補完するベースロード電源としての役割を担っている」と述べた上で、「原子力発電所が地域の発展に寄与し、地域と共生していくことの重要性」を説いた。また、原子力政策の推進を実現するためには、欧米の先行事例を参考に、そのあり方を学ぶ必要性を指摘。そして、ASEAN諸国の原子力導入への関心にも言及し、そうした国々に向けては、今以上の国民理解促進活動が重要であることを強調した。その後、海外事例を紹介するセッションでは、米国から原子力エネルギー協会(NEI)のマーク・ニコル次世代原子力担当執行理事、英ウェールズからバンガー大学原子力未来研究所教授兼メナイサイエンスパーク理事のマイケル・ラシュトン氏、フィンランドから欧州経済社会評議会 産業変化諮問委員会委員のエイヤ・リッタ氏、また、同国の原子力産業団体FinNuclearのハッリ・ヴァルヨネン事務局長の計4名が登壇。原子力発電所や運転事業者とその立地自治体の共存事例が紹介された。特に、フィンランドでは、地域暖房やデータセンターなどの安定的なエネルギー需要に応える手段として、小型モジュール炉(SMR)への期待が高まっており、脱炭素化を目指す国家プログラムが整備され、補助金や税制優遇を通じて、雇用、地域経済にも波及効果をもたらしていると説明された。また、世界初となる使用済み燃料の地層処分場が2026年に稼働予定で、厳格な規制の下で、プロジェクトが順調に進んでいることを強調した。また、国内GXと地域振興のセッションにおいては、世界のクラウドサービスを代表するAWS(アマゾンウェブサービス )社から、エネルギー戦略担当のパトリック・レオナード氏と、エネルギー調達担当のベノワット・ドュボー氏の2名が登壇し、脱炭素電源を活用したデジタルインフラの整備について、産業界の視点を提供する機会が設けられた。さらに、資源エネルギー庁電力ガス事業部電力基盤整備課の筑紫正宏課長と、経済同友会の元副代表幹事である栗原美津枝氏が登壇。GX産業立地の実現に向けた政府の施策や、経済界におけるエネルギー問題の位置づけと課題について、それぞれの立場から具体的な見解が示された。また、海外登壇者を交えたパネルディスカッションでは、原子力をめぐる国際的な視点を交えた活発な意見交換が行われた。

- 14 Jul 2025

- NEWS

-

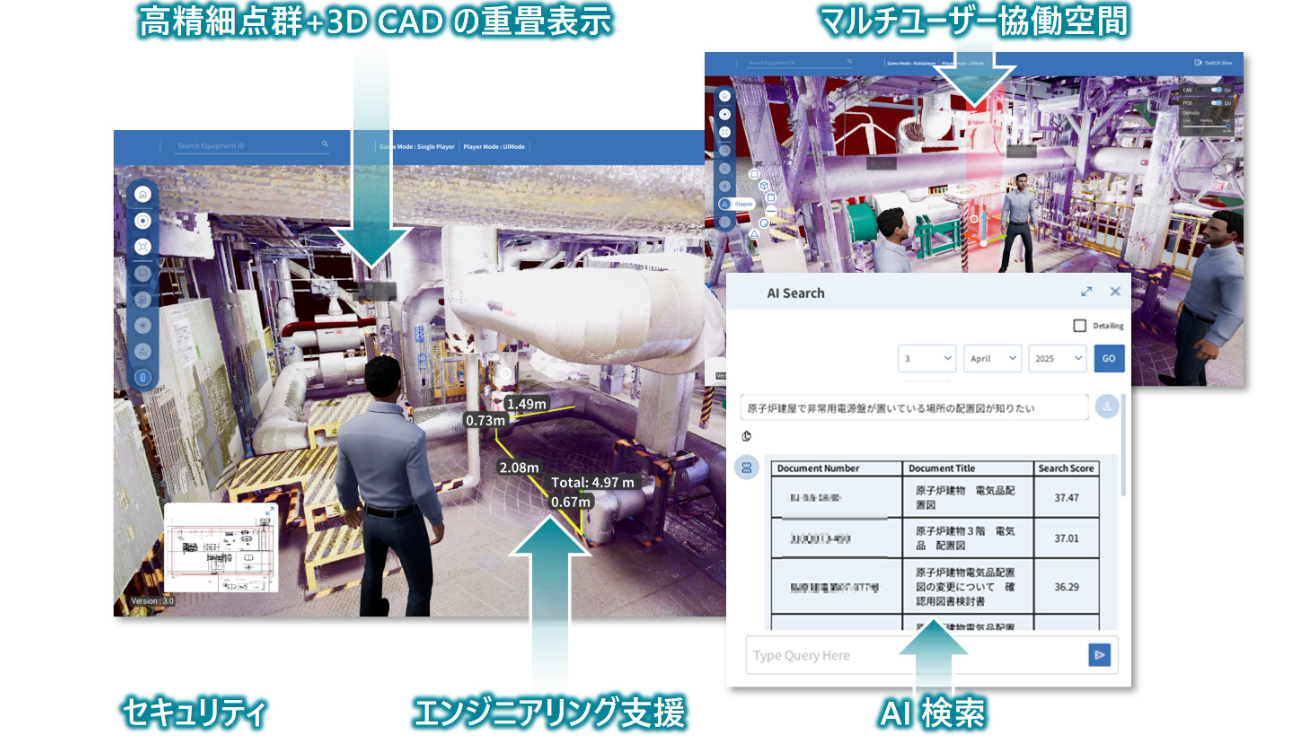

日立 原子力メタバースプラットフォームを開発

日立製作所は、原子力発電所の建設・保全作業の効率化を実現する「原子力メタバースプラットフォーム」を開発した。高精度な点群データと3DCADデータを用いて、メタバース空間上に原子力発電所の設備を再現。電力事業者や工事施工会社などのステークホルダー間で情報を共有することで、生産性向上を実現する仕組みだ。開発の背景には、原子力発電所の現場作業をめぐる複雑な課題がある。原子力発電所の工事は、限られた工期内で高精度な計画と確実な施工が求められるが、法令により現場への立ち入りが制限されることが多く、現場調査の機会が限られるなど、原子力発電所建設固有の課題が点在する。さらに、福島第一原子力発電所の事故以降、新規建設の長期停止を背景に熟練技術者の退職が進んだことで、技術継承や人材育成の難しさも顕在化。労働人口の減少もあり、生産性の維持・向上は大きな課題となっていた。こうした状況を踏まえ同社は、「原子力メタバースプラットフォーム」によって、仮想空間上に発電所の設備を再現し、関係者が場所を問わず、現場の状況を共有できる仕組みを整えた。現場に立ち入らなくても正確な指示を出すことが可能で、設計・施工の打ち合わせや寸法確認などをリアルタイムで行い、工程の円滑化や手戻り作業の削減の実現を図る。今後、同社はこの「原子力メタバースプラットフォーム」をベースに、現場設備のデータを集約・解析し、故障の事前検知や投資計画の立案に活用する「データドリブン発電所」の構築を目指す。設備の稼働率や信頼性の向上といった電力事業者が直面するさまざまな課題に対して、デジタル技術を用いて解決を図り、社会課題の解決を推進していく狙いだ。なお、「原子力メタバースプラットフォーム」は、2025年7月17日に開催予定の「Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA」にて紹介される。

- 10 Jul 2025

- NEWS

-

東京電力 青森県知事へ使用済み燃料の搬入を説明

東京電力が7月7日、福島第一原子力発電所5、6号機と福島第二原子力発電所の1~4号機で保管していた使用済み燃料を、青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬出する方針を示した。同社の小早川智明社長は同日、青森県庁で宮下宗一郎知事と会談。中間貯蔵施設に関する中長期の搬入・搬出計画を提示し、「事故後の点検や技術評価の結果、中間貯蔵と再処理を行うことは十分技術的に可能だ」と説明した。なお、発電所からの搬出に当たっては、原子炉等規制法に基づき、事前に発送前検査を実施し、中間貯蔵および再処理に問題がないことを改めて確認する。むつ市にある中間貯蔵施設は、東京電力と日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)によって運営され、昨年9月には柏崎刈羽原子力発電所の使用済み燃料を受け入れている。同施設は、使用済み燃料を空気で冷やす「乾式貯蔵」方式が採用されている。中間貯蔵施設への具体的な搬入時期等は未定だが、2030年代には年間200~300トン程度の使用済み燃料を搬入する考えだ。同施設で、使用済み燃料を最大50年間保管した後、日本原燃再処理工場(2026年度に竣工予定)へ搬出する計画だが、搬出は貯蔵期限に間に合うよう、年間約300トンのペースで進められる想定となっている。東京電力は、現時点で保有する原子力発電所の稼働基数を確定できていないものの、少なくとも3基の稼働を想定し、安定的な運転の継続や、運転終了後の計画的な廃炉に向けて、使用済み燃料を順次搬出していく方針。また、日本原子力発電も同様に、東海第二原子力発電所(BWR、110万kWe)および敦賀2号機(PWR、116万kWe)の運転を想定し、使用済み燃料の早期搬出を進める考えだ。

- 08 Jul 2025

- NEWS

-

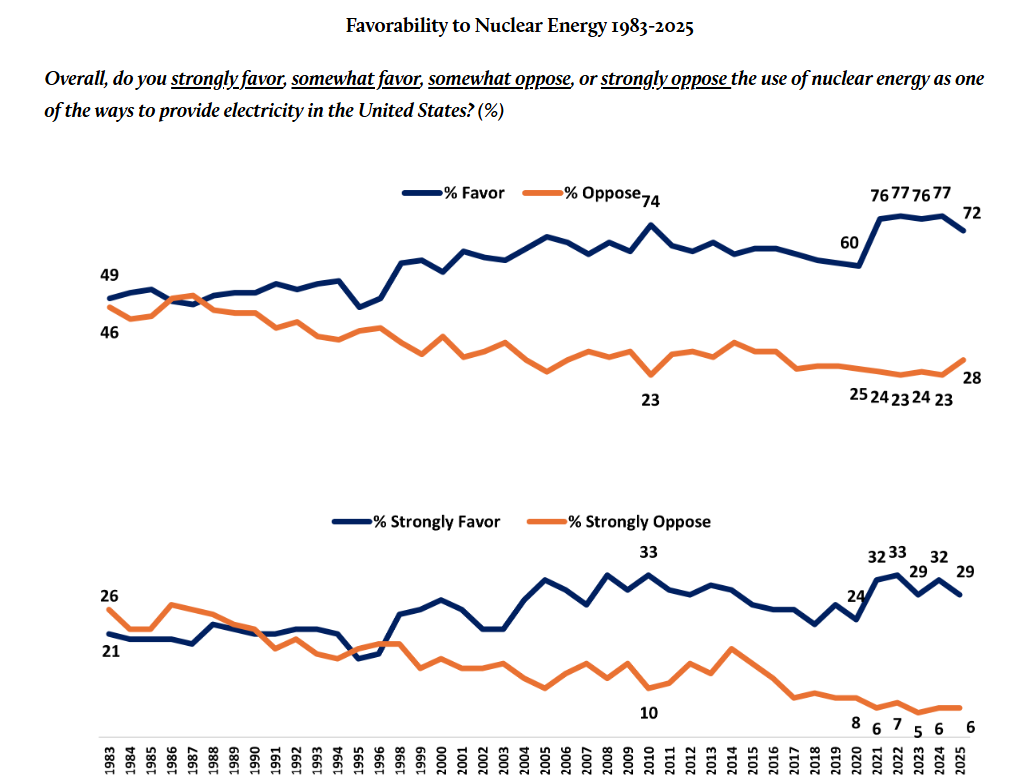

米国民の原子力支持 72%と高水準を維持

米国民の原子力支持が依然として高い水準を保っていることが、最新の世論調査で明らかになった。米国のビスコンティ・リサーチ社が6月18日に発表した世論調査結果によると、米国の原子力支持の割合が72%となり、前年から5ポイント減少したものの、引き続き高い水準を維持している。同調査はビスコンティ・リサーチ社が5月28日から6月8日にかけて、1,000人を対象に調査を実施した。同調査によれば、回答者のうち29%が原子力を「強く支持する」と回答し、「強く反対する」(6%)の約5倍に上った。また、知識量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、知識量が非常に多い層では、66%が原子力を「強く支持」すると回答した一方、「強く反対する」と回答した人はわずか6%に過ぎなかった。「原子力発電所の運転認可更新」については、87%が「安全基準を満たす限り認可を更新すべき」と回答。また、「将来の新規建設」についても64%が支持した。新規建設の支持率は3年連続で70%を超えていたが、今回は7ポイント低下した。一方、小型モジュール炉(SMR)について「知っている」と答えたのは26%にとどまった。ただし、SMRについて聞いたことがある層では、クリーンエネルギーや信頼性、安全性、手頃な価格といったイメージを持つ傾向が、聞いたことがない層に比べて高いことが分かった。調査では、電源を評価する際に「極めて重要」と考える8つの要素についても尋ねた。その結果、上位は「信頼性」(63%)「手頃な価格」(63%)、「きれいな空気」(61%)、「効率性」(52%)、「良質な雇用」(49%)、「エネルギー・セキュリティ」(48%)、「気候変動対策」(46%)、「エネルギーの自給」(43%)が続いた。なかでも「信頼性」を「極めて重要」または「非常に重要」と回答した人は94%にのぼったが、原子力をその特性と結び付けた人は59%にとどまった。「手頃な価格」では93%が重視した一方、原子力と結び付けた人は49%だった。さらに、女性やZ世代((一般的に1990年代半ばから2010年序盤生まれの年齢層の若者を指す。))では、「きれいな空気」「信頼性」と原子力との関連性を認識している割合が低かった。ビスコンティ・リサーチ社は、この8項目はいずれも本来、原子力に当てはまる特性であるにもかかわらず、多くの米国人が原子力と結び付けて認識していないと分析している。また、太陽光、風力、水力と比較して、原子力を「最も信頼できるクリーンエネルギー源」と評価した人は30%で、太陽光(41%)が最も高かった。なお、水力と風力は原子力よりも評価が低く、それぞれ15%、14%だった。

- 08 Jul 2025

- NEWS

-

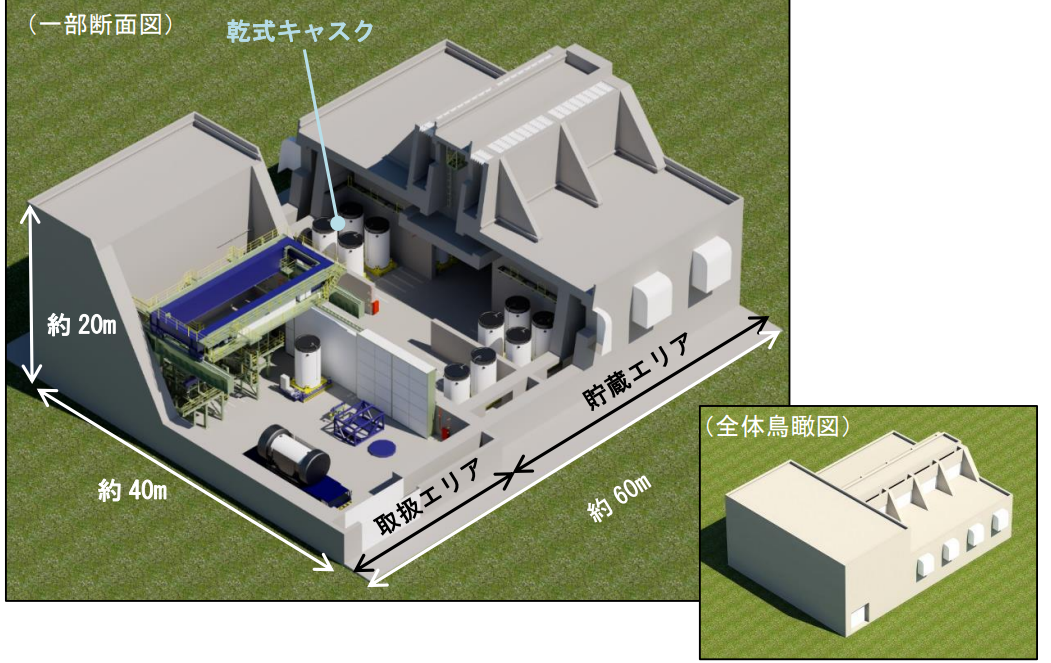

伊方発電所 乾式貯蔵施設の運用開始

四国電力は7月1日、伊方原子力発電所の敷地内で、「乾式貯蔵施設」の運用を開始したと発表した。同施設は、キャスクに入れた使用済み燃料を空気で冷却しながら保管する施設で、青森県の六ケ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵される。同発電所は、年間およそ35〜40体の使用済み燃料が発生し、これまで主に水中で冷却・保管(湿式貯蔵)されてきた。電力各社で進められている乾式貯蔵は、2011年の東日本大震災時、福島第一原子力発電所でもその頑健性が確認されており、原子力規制委員会でもその普及を推奨している。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はすでに廃止措置に入っている。2020年9月にサイト内での乾式貯蔵施設設置に係る原子炉設置変更許可を取得し、2021年11月に工事を開始していた。運用開始となった乾式貯蔵施設は、鉄筋コンクリート造り(東西約40m、南北約60m、高さ約20m)の建屋で、貯蔵容量は、乾式キャスク45基分、最大約1,200体の燃料集合体を収納できる。使用される乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮へい、除熱)を有し、六ヶ所再処理工場等への輸送容器としても転用できるため、容易に発電所外へ搬出することが可能だ。四国電力は、「更なる安全性・信頼性向上に向けて不断の努力を重ね、一層の安全確保に万全を期してまいります」とコメントしている。

- 02 Jul 2025

- NEWS