キーワード:風評

-

福島第一処理水の処分で政府WGが初会合、地元関係者より意見を聴取

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に向けた政府による基本方針決定を受け、風評被害対策などの諸課題について整理するワーキンググループが5月31日、福島県内2か所(福島市、いわき市)で初会合を行い、鈴木正晃副知事他、地元の産業団体より意見を聴取した。基本方針では、処分方法として「海洋放出を選択」、東京電力に対し「2年程度後を目途に福島第一原子力発電所の敷地から放出するための準備を求める」とした上で、風評被害対策については、政府が前面に立ち一丸となって、(1)国民・国際社会の理解の醸成、(2)生産・加工・流通・消費対策、(3)損害賠償――に取り組むとされている。同基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議が新たに設置されたが、同WGでは今後他県でもヒアリングを実施し、調査・議論の結果を取りまとめた上、同会議が年内を目途に策定する中長期的な「行動計画」に資する運び。江島経産副大臣初会合には、WG座長を務める江島潔経済産業副大臣の他、政府関係者として、横山信一復興副大臣、葉梨康弘農林水産副大臣、神谷昇環境大臣政務官ら、東京電力からは小野明・福島第一廃炉推進カンパニープレジデントらが出席。開催に当たり、江島副大臣は、「現場の生の声を一つ一つ受け止め、関係省庁がそれぞれの課題に取り組むことを通じ、次に講ずべき対策に反映させていきたい」と述べた。鈴木福島県副知事福島市内の会場では、まず鈴木副知事が意見陳述に立ち、処理水処分の基本方針決定に関し、「県民の間にはこれまで10年にわたり積み重ねてきた復興や風評払拭に向けた努力の成果が水泡に帰する不安感が増大している」と、懸念を表明。その上で、風評被害対策について、「回復傾向にあった農林水産業の県産品価格や担い手に再度下落・減少が生じないよう、観光誘客に影響が及ばないよう、将来にわたり安心して事業を継続できるよう、県全域を対象とした具体的な対策を被害が顕在化する前に講じてもらいたい」と切望した。この他、福島県商工会議所連合会、福島県農業協同組合中央会、福島県水産市場連合会、福島県旅行業協会が意見を陳述。各者ともそれぞれの立場から風評被害対策の拡充を要望・提案したが、県水産市場連会長の石本朗氏は、卸売業者として「世界一の安全・安心」を自負しつつも県産水産物が置かれた厳しい流通状況を訴え、「一番の問題は『消費者の心』の部分にある」と、風評の本質に対する十分な理解を国に求めた。野﨑福島県漁連会長WG会場はいわき市内に移り、続いて福島県漁業協同組合連合会会長の野﨑哲氏、福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏より意見を聴取。両氏とも処理水の海洋放出に反対の立場を明示した上で、野﨑氏は今回の基本方針決定に至ったプロセスに関し「何とも割り切れないものがある」と疑問を呈したほか、小野氏は最近のクロソイからの放射性物質検出を受けた消費者への問合せ対応を振り返り、情報発信の工夫とともに、「信なくば立たず」として根底に信頼関係が必要なことなどを訴えた。福島県の漁業再生に関し、葉梨農水副大臣は、2020年の沿岸漁業・海面養殖業の水揚量が2010年比の18%にも満たない現状をあげ、「大変深刻。本格的な回復・再生に向けもっと力を入れていかねばならない」と強調。横山復興副大臣は、福島県産品に係る理解活動の一例として、1月に開催された県産魚介類「常磐もの」を使った全国オンライン料理教室を紹介するなどした。地元産業団体からは、風評被害対策の他、廃炉人材の確保に向け原子力教育の充実化を求める意見、最近の東京電力における核セキュリティ上の疑義に対する危惧の声もあがるとともに、漁業・水産加工業の後継者問題に関する質疑応答もあった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 01 Jun 2021

- NEWS

-

消費者庁、食品中の放射性物質に関しオンライン意見交換会

消費者庁はこのほど食品中の放射性物質に関する意見交換会を開催。食品に関するリスクコミュニケーションの一環として、消費者庁が食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省と連携し全国主要都市で行ってきたもので、今回は感染症拡大防止に鑑み、ウェブサイトで収録動画を公開し、一般からの質問・意見を受け付ける格好となっている(質問・意見の受付は3月7日まで、収録動画の公開は3月31日までを予定)。〈動画および質問・意見の応募は こちら〉意見交換会ではまず、放射性物質の基礎知識、食品中の放射性物質に係る対策と現状について説明。厚労省と農水省によると、福島第一原子力発電所事故後17都県を中心とする地方自治体で行われてきた食品中の放射性物質に関する検査で、2019年度に基準値(100ベクレル/kg)を超えたものは、栽培・飼養管理が可能な田畑・果樹園の農産物(山菜類を除く)・畜肉と海産魚介類についてはゼロとなっている。一方、消費者庁が2012年度より実施している風評被害に関する消費者意識実態調査の結果で、2020年度は、放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合はこれまでで最小となった。また、買物をする際に食品の産地を「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人のうち、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は減少傾向にあるものの、前年と同程度の14.1%だった。続くパネルディスカッションでは、フリージャーナリストの葛西賀子氏(コーディネーター)が、こうした根強く残る被災地産食品を忌避する傾向について問題提起。これに対し、消費者の立場から、コープデリ生活協同組合連合会サービス管理部長の篠崎清美氏は、「避けるというよりは、漠然とした不安があるのでは」として、行政機関などによるわかりやすい情報発信を改めて求めるとともに、「生産者と消費者の相互理解が安心して食べることにつながっていくのでは」とも指摘。いわき市で農業を営むファーム白石代表の白石長利氏は、自身を「農家と消費者を結ぶ『畑の仲人』」と称し、「安心・安全はもとよりいかに美味しいものを作るか。生の福島の声を野菜と一緒に届けていきたい」と、生産者としての使命感を強調。流通事業者の立場から、「うまいもんドットコム」などの食品通販サイトを運営する(株)食文化取締役の井上真一氏は、昨今のステイホームの流れにより食品通販の利用者が増えつつあるとする一方、家庭での食事に加工品が多くなりがちなことを懸念し、「食材そのものの魅力を発信したい」と、販路拡大に意欲を燃やす。ディスカッションの結びで、産業医科大学産業保健学部長の欅田尚樹氏は、「この1年間はコロナという新しいものに対する不安が続いてきたが、おうち時間の充実など、色々な工夫がなされてきた」とした上で、福島第一原子力発電所事故後の食品安全についても同様に、前例のない困難に対し検査体制の構築や生産段階での管理など、様々な取組があったことを忘れぬよう訴えている。

- 04 Mar 2021

- NEWS

-

政府の廃炉・汚染水対策チーム会合、福島第一の処理水取扱いで意見を整理

福島第一原子力発電所に係る政府の廃炉・汚染水対策チーム会合(チーム長=梶山弘志経済産業大臣)が10月23日、総理官邸で行われた。汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)で取り除くことのできないトリチウムを含んだ、いわゆるALPS処理水の取扱いが課題となっている。ALPS処理水の取扱いに関しては、資源エネルギー庁の小委員会が2月に「制度面や技術面から、現実的と考えられるのは、海洋放出か水蒸気放出」とする報告書を取りまとめ、政府による方針決定に向けて関係者との意見交換、パブリックコメント、説明会が行われていた。同チーム会合では、経産相以下、関係省庁の副大臣、原子力規制委員会委員長他、日本原子力研究開発機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力が出席のもと、これまでに寄せられた意見を整理した。4~10月に計7回にわたり開催された意見交換では、自治体・議会・町村会や、住民団体、経済、農林水産業、観光業、流通、消費者の各関連団体、計29団体・43名が公開の場で意見を表明。4~7月に実施されたパブリックコメントで寄せられた計約4,000件の意見を分類したところ、処理水の安全性への懸念で約2,700件、処分方法や分離技術開発の提案で約2,000件、風評影響・復興の遅延への懸念で約1,000件の他、「国民の合意がとれていない、時間をかけるべき」、海洋放出の方向性に関し「結論ありきの議論」、「国際社会から批判を受ける可能性がある」といった合意プロセスへの懸念も約1,400件に上ったという。梶山経産相は、チーム会合終了後の記者会見で、「いただいた意見に最大限対応することを前提にALPS処理水の取扱いを検討していく」と、今後の方向性を示し、「安全基準の厳格な遵守」を第一とし、関係各省に対して、意見を真摯に受け止め、風評被害の最大限の抑制、国内外に対する科学的根拠に基づいた正確な情報提供に努めるよう要請したと述べた。また、「27日にも政府方針を決定する」との一部報道に関しては、「具体的なタイミングを伝える段階にはない」と否定し、チーム会合での議論を踏まえ、「関係省庁で検討を深めた上で政府として責任を持って結論を出す」とした。

- 23 Oct 2020

- NEWS

-

首都圏に福島の美味しさを届ける「常磐ものフェア2020」、今日から開催

首都圏を対象に福島県産水産物の美味しさを広くPRし販路・消費の拡大を図る「ふくしま常磐ものフェア2020」が10月15日に始まった。「福島の漁業関係者の熱い想いをより多くの人に届ける」というコンセプトのもと、日本有数の漁業とされる福島県沖「潮目の海」で獲れるヒラメ、メヒカリ、サワラ、スズキ、ホッキ貝など、「常磐もの」を使ったオリジナルメニューを首都圏の飲食店で提供するもの。12月23日までの開催期間中、約150店舗が参加。レストラン検索・予約サイト「食べログ」にも特設サイトが開設される。〈参加店舗は こちら を参照〉今回のフェアでは、ウェブサイトを通じた生鮮食品流通を手掛けるベンチャー企業のフーディソンが11月25日までを担当。2週間ごとのタームに分けられ、フェアに参加する各ターム25店舗、3タームで計75店舗が同社の仕入サービスサイト「魚ポチ」を通じて「常磐もの」を仕入れ調理する。第1タームには、都内に飲食店を展開する(株)ジリオンの「酒場シナトラ」、「大衆ビストロジル」など、計12店舗がこぞって参加。「酒場シナトラ豊洲店」(江東区)では、日本酒・焼酎とともに、ホッキバター焼きなど、期間限定メニューが味わえる。同じく第1タームに参加するイタリアンレストラン「オステリア イル レオーネ」(新宿区)では、ホッキ貝のパスタやメヒカリのインサオールを提供。同店シェフは「福島の新鮮で味のよい水産物を使った料理で皆様の笑顔が見られることを楽しみにしている」と、期待を寄せている。同フェアは昨秋に続き2年目となるが、前回も福島県や福島県漁業協同組合連合会とタイアップし開催を支えたフーディソンによると、参加した飲食店からは、「お客様が福島の今を知ったときの反応がよかった」、「今まで福島の魚を使ったことがなかったが、今回のフェアを通じて料理人や店舗スタッフの知識も増えた」といった声もあったという。また、フェア終了後も8割以上が福島県産水産物の仕入れの継続を希望するとしており、今回フェアの開催に際し、福島漁連の野﨑哲会長は、「どれも鮮度、味もよく自信を持ってお薦めする」と、「常磐もの」のPRに意気込みを見せている。

- 15 Oct 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水の取扱いで全漁連他より意見聴取

資源エネルギー庁は10月8日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに係る関係者からの意見聴取を都内で行った。2月に「現実的な方法は海洋放出および大気放出」とする委員会報告書が取りまとめられてから7回目の開催。今回は、福島県水産加工業連合会(Web会議で参加)と全国漁業協同組合連合会が意見を述べた。福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏は、まず定価販売ではなく市場でのせりや入札で価格が決まる業界特有の「自分で値段を決められない」システムがあることを述べた上で、漁場を巡る隣県とのあつれき、冷凍業者への依存、昨今の新型コロナウイルス騒動による消費低迷など、県内水産業の置かれた厳しい現状を憂慮。同氏は、いわき市の郷土料理とされるさんま味りん干しの製造に携わっており、「食材は北海道産でも、加工は福島というだけで忌避される」と、水産物への根強い風評被害が生じていることから、処理水の取扱いに関し「特に海洋放出に関しては断固反対」と主張した。全国漁業協同組合連合会会長の岸宏氏も、「諸外国にも影響を与える極めて重要な問題」として反対意見を強調。同氏は、「風評被害の発生は必至で極めて甚大。これまでの漁業者の努力が水泡に帰すとともに、失望、挫折を引き起こし、わが国の漁業の将来に壊滅的影響を及ぼす」と、処理水放出への懸念を示し、「安心できる情報提供が第一。新たな風評被害を起こさないこと」などと、今後の取扱いに向けて慎重な判断が必要なことを訴えた。福島第一原子力発電所の処理水を貯蔵するタンクは2022年夏頃に満杯となる見込みだが、梶山弘志経済産業相は、9日の閣議後記者会見で、政府としての処理水の取扱い方針決定に向けて、「これまでに寄せられた意見をできるだけ早急に整理し、関係省庁と検討を深めた上で結論を出したい」と述べた。

- 09 Oct 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一原子力発電所処理水の取扱いで日商他より意見聴取

資源エネルギー庁は9月9日、福島第一原子力発電所で発生する処理水について、政府としての取扱い方針を決定するための「関係者のご意見を伺う場」を都内で行った。2月の委員会報告を踏まえたもので、4月の初回開催から6回目となる。今回は、日本商工会議所、千葉県、宮城県(WEB会議システムにて参加)、茨城県(同)が意見を表明。処理水の取扱い決定に関し、丁寧な情報発信・説明と風評被害対策の拡充を訴えた。日本商工会議所の久貝卓常務理事は、処理水の放出に関し、「いまだ払拭されていない風評被害がさらに上乗せされる」といった地元商工会議所の意見、韓国を始めとする輸入規制の継続も受け、特に水産業では震災前の水準と比較し売上が激減している現状から「本当に困る。われわれを殺す気か」との切実な声も出ていることをあげ、経済的補償スキームを国が明確に示すべきと要望。千葉県の滝川伸輔副知事は、昨秋の大型台風に伴う被害にも触れ、潮干狩場や観光農園・直売場などの来客減、年間水揚量が全国1位とされる銚子漁港を有する銚子市から「地域経済全体に影響を及ぼさないよう対応を求める」との要望書が提出されたことなど、観光業も含めた風評影響に懸念を示した。宮城県の遠藤信哉副知事は、「沿岸では津波による被害を受け、基幹産業の復旧・復興、生活・生業の再建におよそ10年を要した」と、茨城県の大井川和彦知事は「福島県の漁業者とは福島第一原子力発電所事故以前、お互いの海域に入りながら漁を行っていたが、今も中断されている」などと、地元水産業が置かれた厳しい現状とともに、魚介類の検査体制や販路拡大の取組について説明。大井川知事は、処理水の取扱いに関し「現実的な方法は海洋放出および水蒸気放出」とした委員会報告について、「結論ありきの取りまとめのように見えてならない」と指摘し、「地域社会や環境に対しより影響の出ない方法は本当にないのか」も含め、既定路線にとらわれずに議論した上で、具体的な説明がなされる必要性を訴えた。

- 10 Sep 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一原子力発電所処理水の取扱いで県議会議長他より意見聴取

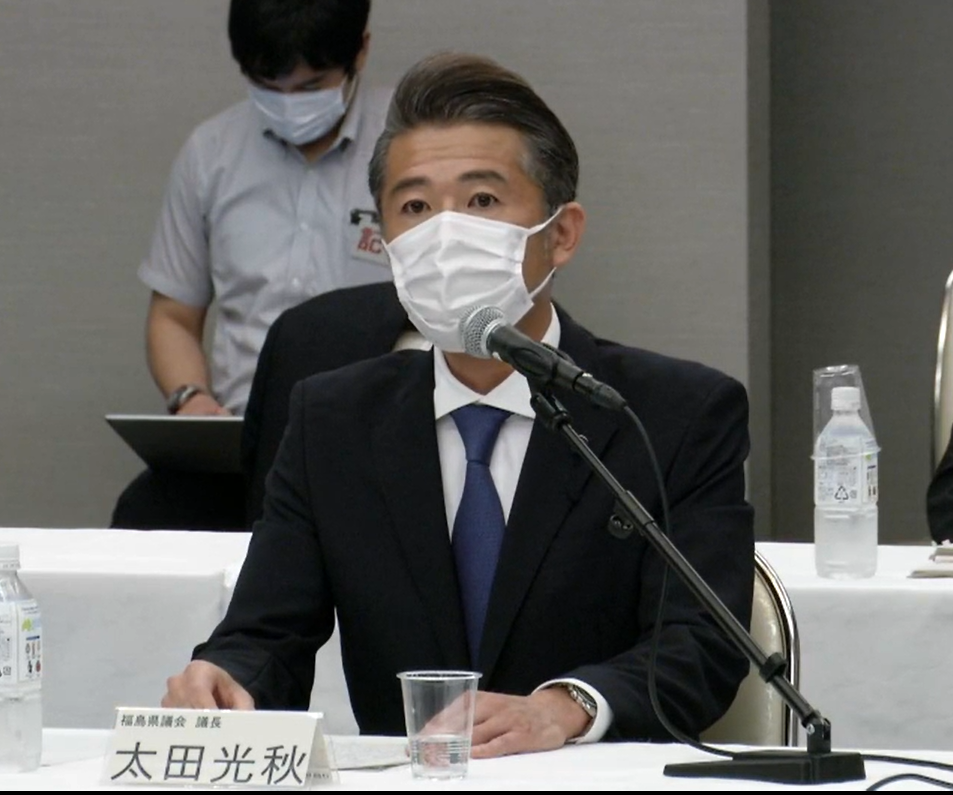

資源エネルギー庁は7月17日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する「関係者のご意見を伺う場」を福島市内で開催した。2月に取りまとめられた委員会報告を受け、政府としての取扱い方針決定に資するため4月以降行われているもので、5回目となる。今回は、福島県議会、福島県青果市場連合会、福島県水産市場連合会他より意見を聴取。福島県議会の太田光秋議長は、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外食産業の営業自粛やイベントの中止により生じた農林水産業・観光業への影響を、被災地として「より深刻なもの」と憂慮。処理水の取扱いに関し、県内市町村議会による海洋放出に反対する決議などを踏まえ、「国民の理解は十分に得られていない」として、(1)風評対策の拡充・強化、(2)幅広い関係者からの意見聴取と様々な観点からの検討、(3)取扱い方針を決定するまでのプロセス公開と丁寧な説明――を要望した。また、福島県青果市場連合会の佐藤洋一会長、福島県水産市場連合会の石本朗会長は、生産・出荷者と小売業の中間に位置する立場から、それぞれ「山菜・きのこ類(野生)が痛手を負っている」、「試験操業から脱せず苦しい思い」と、農産物の出荷制限や水揚量回復の遅れなど、実質的被害が継続している現状を訴えた。県漁業協同組合連合会との協調姿勢から、石本氏は「早急な海の回復が望まれる」と強調した上で、処理水の取扱い決定に際しては慎重を期するよう切望。川俣町在住の菅野氏、トリチウム分離技術の確立や全国レベルでの風評対策を強調(インターネット中継)この他、「福島原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議」から4名が意見を述べた。その中で、川俣町在住の菅野良弘氏は、福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)では取り除けないトリチウムを巡る課題に関し、「分離技術が確立するまで保管の継続を」と述べ、委員会報告で処理水取扱いの現実的な方法の一つにあげられている海洋放出には反対する考えを表明。また、同氏は、風評被害対策に関し「今海洋放出を行ったらこれまでの努力が水泡に帰す。これは、福島県民皆が持っている不安」とした上で、長期的観点からわが国全体の問題として考える必要性を訴えた。資源エネルギー庁は、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する意見募集を、7月31日にまで延長し実施している。

- 20 Jul 2020

- NEWS

-

福島県が新作CMで旬の果物・野菜や魚介類をPR

福島県は7月15日より、県クリエイティブディレクター・箭内道彦氏監修、アイドルグループのTOKIOの出演による新作CMを通じ、旬を迎える県産の果物・野菜や魚介類の魅力を発信する。 このほど制作されたCMは、「桃篇」(城島茂さん出演)、「夏野菜篇」(国分太一さん出演)、「カツオ篇」(松岡昌宏さん出演)の3編あり、県内の他、首都圏、関西などでも放映予定。「桃篇」では城島さんと農家の人たちが桃をまるかじり。福島の子供たちも登場する「夏野菜篇」では、縁側で涼む国分さんが氷水で冷やしたきゅうり、トマトのおいしさをPR。「カツオ篇」では、松岡さんがしょうがをすりおろし、カツオの刺身を食べるが、盛り付け方法やおいしさの秘訣は県産農林水産物のPR特設サイト「ふくしまプライド。」でも紹介されている。福島県の内堀雅雄知事は7月13日の定例記者会見で、新作CMの見どころとして、「生産者の皆さんとTOKIOの皆さんの素敵な笑顔」、「ベコ太郎(郷土玩具赤べこをモチーフしたキャラクター)と『んだんだ』のリズム」、「正に今、旬を迎えた県産の農林水産物」を強調。これまでも国内外で食品や観光のトップセールスを積極的に行ってきた内堀知事は、震災から9年余りを振り返り「ハード面での復興は間違いなく前に進んできたが、風評の問題はやはり根強い」として、今後も県産農林水産物の品質の高さをアピールしていく考えを示した。

- 13 Jul 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水で小規模事業者・消費者団体から意見聴取

資源エネルギー庁は6月30日、福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されている処理水の取扱いに係る意見聴取(4回目)を都内で行った。政府としての方針決定のため、2月に取りまとめられた委員会報告書を踏まえ4月以降実施しているもの。今回は、全国商工会連合会、日本ボランタリーチェーン協会、全国消費者団体連絡会より、小規模事業者や消費者の立場からの意見を聴取した。全国商工会連合会からは事務局長・苧野恭成氏が出席。同氏は、「地域に密着した唯一の総合経済団体」と、全国連の位置付けをアピールする一方、「高齢化により事業の継承が危機に」、「震災から9年が経過したが被災地での回復はいまだ途上にある」といった会員企業の抱える諸課題をあげ、処理水の放出に関し「風評被害に苦しむ小規模事業者がさらに苦境に立たされるのではないか」などと懸念。今後の処理水の取扱いに向けては、国内外への十分な説明と第三者機関による監視の必要性を訴えた。中小小売業の協同体組織とされる日本ボランタリーチェーン協会の常務理事・中津伸一氏も、加盟店について、「高齢者によるパパママストア」、「マスコミの力に弱い」と、報道による消費者行動の影響を受けやすい家族経営店舗の実態を強調。その上で、処理水の放出に関し「安全であれば流せばよいというのが率直なところ」とする一方、「わかりやすく国民に説明し納得してもらうことが大事。いくら安全・安心を呼びかけても買ってもらえなければ中小事業者にとっては死活問題」と、風評被害対策の拡充を切望した。リスコミの重要性を強調する全国消費者団体連絡会の浦郷氏また、消費者の権利保護や暮らしの向上などを目指し活動する全国消費者団体連絡会からは事務局長・浦郷由季氏が出席。同氏は、福島第一原子力発電所に関する学習会の開催を通じた消費者の声を紹介した上で、処理水に関する国民の理解、水蒸気放出と海洋放出以外の検討、地元住民の理解、風評被害対策、国と東京電力の責任の5点について意見を表明。消費者庁他が主催する食品安全シンポジウムにも登壇している浦郷氏は、特に風評被害に関し「福島の漁船というだけで仲卸業者に安く買いたたかれた」という漁業関係者の無念の声などをあげ、「多くの国民が考え、知ってもらうまでは処分方法について決めるべきではない」と、リスクコミュニケーションの重要性を強調した。資源エネルギー庁では7月15日まで、処理水の取扱いに係るパブリックコメントを行っている。

- 01 Jul 2020

- NEWS

-

エネ庁が福島第一処理水で第3回目の意見聴取、経団連他

資源エネルギー庁は5月11日、福島第一原子力発電所の処理水の取扱いに係る「関係者のご意見をうかがう場」を開催し、日本経済団体連合会他から意見を聴取。2月に取りまとめられた小委員会による報告書を踏まえ、今後政府として処理水の取扱い方針決定に資するもので、4月6、13日に福島県の自治体や産業団体から意見を聴取したのに続き3回目となる。新型コロナウイルス対策のため、関係者は一会場に参集せずウェブ会議で行われた。資源エネルギー庁の小委員会では、処理水の処分方法とともに、風評被害などの社会的影響も含め総合的な検討を行ってきたが、経団連専務理事の根本勝則氏は、「地元自治体、農林水産業、食品加工業など、様々な方々の意見を丁寧に聴きながら、国民の理解を得て最適な処分方策を決定して欲しい」と切望。さらに、東日本大震災以降、東北地域の魅力を発信する「復興応援マルシェ」開催など、経団連が取り組んできた被災地産品の販路拡大・観光振興に向けた支援策を披露し、「風評対策にはこれまで以上に精力的に取り組んでいく」と強調した。また、全国約1,200社の旅行業者で構成する日本旅行業協会の理事長を務める志村格氏は、観光振興を通じた風評被害対策の有効性を「広い意味で農業や食品の分野にも貢献する」と述べた上で、(1)官民一体となったキャンペーンの企画、(2)観光客を受け入れる基盤整備(コンベンションなど)、(3)様々な形態の旅行に応じた情報提供、(4)食の安全に関する正しい情報発信――を要望。全国旅行業協会専務理事の有野一馬氏は、福島第一原子力発電所構内に立ち並ぶ処理水を保管するタンクに関し、「『福島の象徴』のように報じられている」と、復興に及ぼす影響を懸念し、処理水の取扱いについて「安全性を十分に確認した上で処分することが必要な時期にきている」とした。流通業界から、日本スーパーマーケット協会専務理事の江口法生氏は「安全性について国民に対し丁寧にわかりやすい言葉で説明を」と、日本チェーンストア協会専務理事の井上淳氏は「聞き手側に立った情報提供を」と、それぞれ要望。「消費者との接点」と自身の立場を位置付ける井上氏は、処理水の取扱いに関し、(1)正しい情報の分かりやすい開示、(2)結論の押し付けではない丁寧な議論、(3)安全確保に対する認識の全体共有――をあげ、「国民の安心を得ることは必須の条件」と繰り返し強調した。資源エネルギー庁では、引き続き6月15日まで処理水の取扱いに関する意見募集を行っている。

- 11 May 2020

- NEWS

-

エネ庁が福島第一処理水で第2回目の意見聴取、流通関係者や浜通り市町村長ら

資源エネルギー庁は4月13日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する「関係者のご意見を伺う場」を福島市と富岡町で開催。2月に取りまとめた小委員会報告を踏まえ、政府としての方針決定に資するもので、6日の福島市開催に続き2回目となる。前半の福島市会場では、県商工会連合会会長の轡田倉治氏、ヨークベニマル社長の真船幸夫氏、県農業協同組合中央会会長の菅野孝志氏が意見を表明した。福島を中心とする5県に約230店舗の販売網を有するヨークベニマルの真船氏は、「安心・安全な食品を地域の皆様に届ける」という使命を繰り返し強調。福島第一原子力発電所事故後、独自に放射線測定機器を導入し日々食品の検査を実施した上で顧客に提供してきた結果、「徐々に福島県産品の安全性に対する理解が浸透してきている」とした。一方で、「風評は未だ払拭されるに至っていない」と憂慮し、毎年3月11日に打ち出す販売促進キャンペーン広告を示しながら、福島県産の農水産物の魅力発信に努めていることを述べた。その上で、処理水の取扱いに関し、(1)国内外に広く情報を提供しコンセンサスを得ること、(2)風評被害防止の事前プログラムを準備しておくこと――が担保されない限り、放出すべきではないと主張。また、菅野氏は、小委員会報告が「現実的な方法」とする海洋放出と水蒸気放出について「二者択一の考え方には反対」としたほか、2日に公表された同報告に対するIAEAレビューに関し「地元紙を除いてほとんど報道されていない」などと述べ、マスメディアによる情報発信や放射線教育の重要性にも言及した。後半は富岡町に会場を移し、いわき市、双葉町、富岡町、広野町、葛尾村、楢葉町、川内村、大熊町、浪江町の各首長が意見を表明。いわき市長の清水敏男氏は、処理水の取扱いに関し、資源エネルギー庁が2018年に開催した説明・公聴会(富岡町、郡山市、都内)での環境・健康影響を巡る議論を振り返り、小委員会報告について「科学的事実に対し共通認識が形成されるべき」と、国民全体による議論の必要性を示唆。また、市の観光復興の現状について述べ、海水浴客は震災前の1割程度に留まり、良質な波で知られる四倉海水浴場では「東日本サーフィン選手権大会」が2年連続で開催できたものの、サーファーからは放射線に対する不安の声が聞かれるなどと、「風評被害の固定化」を懸念した。この他、各町村長からはいずれも、地元産業に及ぼす風評被害への不安や慎重な対応を求める意見が述べられ、住民帰還に与える影響を憂慮する声、原子力発電所を立地する地域を含め全国各地で説明会を行うべきとの意見もあった。現下の新型コロナウイルス対策のため、東京にてテレビ会議を通じての出席となった松本洋平経済産業副大臣(座長)は、「皆様方の思いをしっかり受け止めていく」と述べ締めくくった。

- 14 Apr 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水の取扱いに関し意見聴取を開始

資源エネルギー庁は4月6日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する報告書取りまとめを受けた第1回「関係者のご意見を伺う場」を福島市で開催。今後、地元を始めとした関係者の意見聴取を順次実施し、政府としての方針が決定される運び。今回は、内堀雅雄・福島県知事他、県内の市町村長、産業界の代表らが招かれ、それぞれの立場から意見を述べた。福島第一原子力発電所で原子炉内の燃料デブリ冷却などにより発生する汚染水は多核種除去設備(ALPS)で浄化処理されるが、取り除くことのできないトリチウムを含んだ水の取扱いが課題となっており、資源エネルギー庁の委員会は2月にこれまでの検討結果を取りまとめた報告書の中で、「現実的な方法は海洋放出および水蒸気放出」、また、「風評被害対策を拡充・強化すべき」としている。さらに、4月2日には、同報告書に対するIAEAのレビュー結果が公表され、海洋放出と水蒸気放出のいずれも「技術的に実施可能」と評価した上で、今後の処分方針について「すべてのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定すべき」などと指摘された。6日の「ご意見を伺う場」で内堀知事は、震災から9年を経て、水産業では漁港の復旧とともに試験操業が順次拡大し出荷制限を受ける魚介類がゼロとなったことなど、県内産業の復興状況を説明。一方で、農産物の産地間競争の激化などに触れ、県産品の価格や観光客数に全国水準との格差が生じている実態や、一部の国・地域で続く食品輸入規制の現状を述べ、「風評払拭には長期にわたる粘り強い取組が不可欠」、「福島の現状とともに放射線に対する正しい知識が伝わっていない」として、処理水の取扱いに関し慎重な対応を要望した。産業界から、県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長の小井戸英典氏は、処理水の放出に関し、「どれだけ希釈しても不安をゼロにすることはできない」、「風評ではなく故意の加害行為」と厳しく指摘。一方で、報告書の内容を踏まえ諸外国でのトリチウム放出の実績や安全性の担保に一定の理解を示し、処分期間を通じた損失補てんとともに、放出を容認する考えを述べた。また、県森林組合連合会会長の秋元公夫氏は、きのこ・山菜類への影響、林業の経営意欲低下などを懸念し、処理水の放出に反対。県漁業協同組合連合会会長の野﨑哲氏は、「これから正に増産に向け舵を切ろうという矢先」と、県水産業の本格復興に向けた正念場を強調したほか、若い後継者の機運に与える影響なども危惧し、「海洋放出には反対せざるをえない」、「福島県の漁業者だけで判断できることではない」とした。観光関連では、会津磐梯山を望み五色沼を擁する北塩原村の村長で県町村会会長の小椋敏一氏が、9年を経て漸く震災前の水準に戻りつつある国内外観光客の回復状況について説明し、「町村の現状はまだまだ厳しい」と訴えたほか、処理水の取扱いについては、県外での処分も選択肢に全国各地で幅広く意見を聴く必要性を述べた。第2回の「ご意見を伺う場」は、13日に福島市と富岡町で行われる予定。

- 07 Apr 2020

- NEWS

-

消費者庁が食品の風評被害で調査結果を発表

消費者庁は3月10日、被災地産食品の買い控え行動の実態など、風評被害に関する消費者意識調査の結果を発表した。東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を受け2013年より継続的に実施しているもので、今回の調査は2020年1~2月に行われ、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城)と大消費地(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫)に居住する20~60代の男女約5,000人から有効回答を得た。それによると、普段の買物をする際に食品の産地を「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人のうち、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」という理由をあげた人の割合は13.6%と、これまでで最少となった。この他の理由としては、「産地によって品質(味)が異なるから」が27.8%、「産地によって鮮度が異なるから」が20.5%、「産地によって価格が異なるから」が19.7%となっている。「放射線による健康影響が確認できないほど小さな低線量のリスクをどう受け止めますか」との質問に対しては、「基準値以内であればリスクを受け入れられる」または「殊更気にしない」と回答した人の割合が53.2%で2016年2月の調査から増加傾向。食品中の放射性物質の検査に関しては、「検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合が46.9%と、これまでで最多となり、「基準値を超える食品が確認された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通されないようにしている」ことを知っていると回答した人の割合は37.6%と、これまでで最少となった。また、消費者庁は、同調査結果と合わせ、被災地産食品の購買行動や放射性物質に関する理解度などを分析するインターネット意識調査の結果も発表。2020年1月に全国の20~60代の男女を対象として実施された。福島県産の食品を購入している人に、米、野菜類、果実類、魚介類、牛肉の品目別に、複数回答を可とし理由を尋ねたところ、いずれも「おいしいから」、「安全性を理解しているから」、「福島県や福島の生産者を応援したいから」が多かった。一方で、福島県産の食品を購入していない人に同じく理由を尋ねたところ、いずれの品目についても、「日常生活の範囲で売られていないから」が30~40%台で最も多く、「放射性物質が不安だから」は10%台。性別・年代別で比較すると、「放射性物質が不安だから」をあげた割合は、いずれの品目でも40代女性が最も多かった。また、品目別では、福島県産の米を「購入している」が9.4%、「購入していない」が40.8%、「購入しているかわからない」が49.8%だった。「購入していない」と回答した人の割合は、60代女性で最も多く55.7%、次いで50代女性の51.1%、40代女性の48.7%。「購入しているかわからない」と回答した人の割合は、20代男性で最も多く62.1%、次いで20代女性の61.5%、30代男性の56.0%となっている。これらの調査結果を踏まえ、消費者庁では、引き続き食品中の放射性物質に関する情報発信やリスクコミュニケーションの取組を推進するとしている。

- 12 Mar 2020

- NEWS

-

福島県産オリジナル米「福、笑い」と命名、内堀知事「トップブランド」を目指す

福島県の内堀雅雄知事は、2月10日の定例記者会見で、トップブランド米としての流通を目指す県オリジナル米の愛称を、「福、笑い」と決定したと発表。これは、福島県が2018年秋より「県産米全体のイメージと価格をリードする高品質米」と位置付けるべく取り組んできたもので、今回愛称が命名されたのは、県農業総合センターで有望な新品種候補として選ばれた奨励品種の一つ「福島40号」。内堀知事は、愛称の決定に際し、県内外から約6,200件の応募を受け、流通関係者、料理人、クリエイターなどの意見をもとに選考したとしており、「手にした皆様に笑顔が訪れるようなお米になって欲しいとの思いを込めた」と説明。さらに、「県産米のトップブランド品種として引き続き関係の皆様と連携しながら、生産振興や販売促進に取り組んでいく」と、今後の販路開拓に向けての意気込みを述べた。「福、笑い」は2021年秋に本格デビューする。福島県産米の価格水準は、震災後に全国平均を大きく下回ったが、近年回復傾向にあり、農林水産省が昨春に取りまとめた「平成30年度福島県産農産物等流通実態調査報告書」によると、2017年度で全銘柄平均に対しマイナス2.5%にまで縮小した。同報告書では、北海道産の「ゆめぴりか」や山形県産の「つや姫」など、各道県発で売り出されている高価格帯米を紹介し、オリジナル米の市場投入に際しては、慎重なマーケティング戦略の策定が重要とも指摘している。他道県産米との競争を見据え、内堀知事は、「福、笑い」の生産に関し、徹底した品質基準の保持や生産者の登録制を、広報戦略として、プレデビューイベントや試験販売を通じた流通関係者や消費者へのPRを図るとしている。

- 10 Feb 2020

- NEWS

-

科学者は市民意識でアクションを

なぜ、科学者は市民に負けるのか。これが前回コラムのテーマだった。今回は、では、どういう場合に科学者が市民に勝つ(科学者の意見が世間やメディアに伝わることを勝つと定義)のかを考えてみたい。具体的な例を示すのが一番よいだろう。東京の築地市場が豊洲に移転するかどうかをめぐって、当時の小池知事は「(豊洲に移転することは、科学的にみれば安全かもしれないが、安心が達成されていない」といったニュアンスの発言を繰り返していた。豊洲の地下水から発がん性物質のベンゼンが環境基準値を超えて検出されたため、新聞やテレビなどのメディアも、さも健康被害が生じるかのような論調を展開していた。しかし、その地下水は飲み水ではない。あえて健康リスクを言うならば、地下水から揮発したごくごく微量のベンゼンを市場の人たちが吸うリスクだった。そんなリスクがほぼゼロに近いことは、ほとんどの科学者が知っていた。それでも、一部の新聞には「健康への影響は重大だ」というコメントを載せていた科学者が1人いた。メディアはたいていの場合、政府に批判的な意見を述べる科学者を好む。社会に対して、なにか異議を唱えることが記者の使命だと根っから思い込んでいるからだ。それがメディアの習性である。ところが、記者という人間は、世の中の動き、つまり「世論」に敏感な生き物でもある。市民や市民団体のアクションを見れば、たとえ市民団体の意見に賛同していなくても、一応は市民団体の話を聞き、記事にしたりする。ニュースになるからだ。これも記者の習性である。科学者に必要なのは「市民意識」ならば、科学者も市民や市民団体と同じような行動をとればよいということになる。築地市場の移転が遅々として進まず、安心を軸に動いていた事態の推移を見かねた私の知人の科学者たちが「どこかに記者を集めて、説明したいが、どうすればよいか」と私に尋ねてきた。私は「問題を担当している東京都庁の記者クラブで緊急記者会見を開く」ことを提案した。記者クラブなら、記者を集める必要はない。労力もかからない。記者たちがそこに常駐しているからだ。しかもテレビの記者もいる。幹事社に連絡して、了承を得れば、電話一本で会見は開ける。その科学者たちは日本リスク研究学会に属する研究者たちだった。電話一本で約10日後に記者会見が実現した。2017年3月のことだ。私も会見に出席した。新聞、テレビの記者たちが10人以上来ていた。3人の科学者たちが会見席にすわった。記者がひと目で理解できるようなフリップを用意していた。衛生管理面でどちらの市場がすぐれているかがパッと見ただけでわかるように「〇〇面では築地市場×、豊洲市場◎」といった工夫を凝らしていた。3人は堂々と自信たっぷりに「豊洲市場のほうが間違いなく安全である」と言い切った。さらに続けた。「豊洲が安全だ」と言っているのは私たち3人だけではなく、他にも30人以上いると力説し、その署名簿まで手渡した。多数の同調者がいることを記者たちに示したのである。記者たちにとって、こういう科学的な内容をしっかりと聞くのは珍しかったようで、効果はてきめんだった。会見が終わったあと、記者たちは次々にその科学者たちと名刺を交換した。そして翌朝を迎えた。テレビを見たら、なんと民放の情報番組で3人がばっちりと写り、あのフリップをテレビ画面いっぱいに見せて、豊洲のほうが安全だと主張する多数の科学者たちが会見したという内容を流していた。私もテレビを見ていたが、豊洲のほうが安全であるというメッセージが確実に伝わる内容だった。その後、その科学者たちはNHKも含め、他のテレビ局にも呼ばれ、自説を述べる機会に恵まれた。個人的な感想ではあるが、その科学者たちの出現をきっかけに風向きが変わり、記者たちの批判的なトーンは穏やかになっていったように思う。記者たちは世論に敏感だが、その世論の中には科学者も含まれる。複数の科学者たちが記者クラブに駆け付けて、悲壮感を露わにして何ごとかを訴えれば、そこそこの緊迫感、メッセージが伝わるのだ。子宮頸がんワクチンの教訓しかし、40年近く記者をやっていて、そういう科学者たちの果敢なアクションを見るのは、1年に1度か2度しかない。大事なのはアクションであり、リリースや声明の文字ではない。子宮頸がんを予防するHPVワクチンの惨憺たる状況を見てほしい。2013年4月、国の定期接種が始まったが、ワクチンの副作用だと主張する被害者たちの訴えによって、わずか2カ月後に接種の勧奨が中止となった。以来、接種率はゼロに近い状態が続いている。このままだと先進国では日本だけが子宮頸がんの多発国になるだろう。不思議なのは、産婦人科医師や感染症の研究者の9割以上はHPVワクチンの接種再開を支持していることだ(私の推定)。胸の内では「早く再開すべきだ」と思っているだろうが、それは思いのままでとどまっている。もちろん、学会のホームページには自分たちの意見や科学的事実をときどき載せているが、いつ載せたかも分からず、私でさえ1カ月たって初めて気づくことが多かった。つまり、学会はリリース文を出したり、年に1度、シンポジウムを開いたりするが、記者への直接のアクションは起こしていない。もしリリースを出すなら、同時に厚生労働省の記者クラブへ出かけ、記者会見で発表すればよいのにと思うが、それもしない。世界保健機関(WHO)も、ワクチン接種を禁止状態にしている日本を名指しで批判している。そういう状況の中でも、メディアは「早く接種再開を」とは絶対に書かない。市民団体からの抗議が怖いからだ。 政府が接種再開に動けば、メディアも追随するだろうが、自らは動こうとしない。下手に自ら動いて市民から批判を受ければ、得るものは何もないからだ。学者や研究者が生きる科学の世界と、市民が決定権をもつ市民社会(俗世間)は、全く別の論理で動く別世界である。科学者が勝つには、俗世間につながる橋を渡って、市民意識をもつ必要がある。それには勇気と行動力がいる。築地市場の移転問題のように常に成功するとも限らないが、複数の有志が集まれば、決してやれないことはない。どちらにせよ、世の中を動かすには具体的なアクションが絶対に欠かせない。次回は、メディアに対して、どうアクションの方法があるかを提案したい。

- 10 Oct 2018

- COLUMN

-

なぜ、科学者は”市民”に負けるのか ― メディアと市民と科学者の力学について ―

なぜ、多数派の科学者の考えが市民にしっかりと伝わらないのか。これが、長く記者生活を送ってきた私の現在の疑問である。たとえば、牛の放射性セシウムの検査。農水省の調査によると、2013年以降、牛肉からは基準値の1キログラムあたり100ベクレルを超える例はない。もはや牛のセシウム問題は収束したといってよい。ところが、福島だけでなく、東日本の他県の牛まで延々と全頭検査が続いている。おそらく食品科学に詳しい専門家100人に聞けば、99人が「検査する根拠はない」と答えるはずだ。ところが、それを言い出す科学者はいないし、メディアもあまり伝えない。もし10人の科学者が農水省の記者クラブに飛び込み、「いつまで、こんな無駄な検査をやっているんだ。そんなお金があったら、待機児童の解消に使うべきだ」と強い口調と情熱を込めて、緊急記者会見を開けば、一定の報道効果はあると思うが、そういうアクションを起こす気配はないようだ。実は、似たような問題は、他の分野でもある。遺伝子組み換え作物はすでに1996年から、米国やカナダなどから大量に輸入され、家畜のえさや食用油の原料などに使われているが、いまだに「組み換え作物が自閉症の原因では」など、およそありえないトンデモ情報が幅をきかせている。法律では日本国内で組み換え作物を栽培しても何ら問題はないが、どの農家も栽培しない。市民団体からの抗議を恐れているからだ。食品に放射線を当てて殺菌する食品照射は、世界では香辛料など数多くの食品を対象に50カ国以上で承認されている。ところが、日本ではいまだ1972年に国が許可した北海道のジャガイモだけだ。10数年前、香辛料の業界が前向きに検討したが、市民団体の反対に遭い、断念。結局、この50年余り、社会的な理解は全く進んでいない。ネットで「照射、ジャガイモ」を検索するといまもネガティブな情報ばかりが上位に来る状況である。なぜ、こういう状況が生まれるのか。それが記者生活の中で常に抱いていた疑問だった。その解明の糸口を求めて、ずっと考えてきたが、最近になってようやく「いまは市民が物事を決める市民社会である」という厳然たる事情が背景にあることに気づいた。メディアは市民を忖度する主役は、科学者ではなく、市民だということだ。少し考えれば分かるが、メディアを支えているのは市民である。新聞もテレビも雑誌も、市民の購読(テレビは企業の広告収入に頼るが、市民の視聴率が支え)によって成り立つ産業である。憲法で言論の自由が保障されていて、一見、言論の自由は経済的な行為とは無縁のようにみえるが、実はメディアが発信する情報は一般の商品と同様にお金で取引される商品である。お金を出すのは市民である。市場社会ではお金がモノをいう。お金を出す側が強いのは当然である。その結果、どういうことが起きるだろうか。メディアは顧客の気持ちに寄り添って、商売をする(情報を売る)ようになる。顧客から見放されたら、商売自体が成り立たなくなるからだ。言論の自由といったところで、現実には、情報を売って身を立てる経済的な行為の中でしか成立していないのである。新聞が市民からの抗議に弱いのは、それを無視し続けると購読者が減ってしまうからだ。メディアが市民に迎合しやすいのは、選挙で政治家が市民におもねるのと似ている。政治家は市民の1票欲しさに無責任なことを口走るが、メディアは購読を維持するために、市民の要求をのむ。そして、市民の側に立つ。この問題を食品や環境問題のリスク報道に移して考えると、メディアは市民の気持ちに寄り添う形で市民の不安をニュースに取り込んでいくということだ。科学者が安全だといっても、一定数の市民が「不安です」と騒げば、メディアはそういう市民の不安に寄り添うのである。メディアにとって重要なのは、リスクが高いか低いかというよりも、市民の不安をどれだけくみ取るかである。多数の専門家が安全ですといっても、「私たち市民は安心できません」という構図がある限り、そこに記者たちはニュース価値を見つけて、市民を忖度した報道をしてゆく。今年5月から、ある週刊誌が「危ない国産品リスト」というタイトルで食品添加物を目の敵にして、延々と特集を続けているのも、その論調に共鳴する市民たちがいて、一定数の販売が見込めるからだ。そこに登場する人たちは、一部の偏った活動家や学者ばかりだ。どうみても、多数の食品科学者から一目置かれるような実績のある科学者ではない。それでもいいのだ。その週刊誌の狙いは市民に受けて、売れればよいのだから。とはいえ、あまりにも非科学的な情報を発信する同誌に対し、私が共同代表を務めるボランティアのメディアチェック団体「食品安全情報ネットワーク」(もうひとりの共同代表は唐木英明・東大名誉教授)は意見書を送り、問題点を指摘した。それが別の週刊誌の目に留まり、両誌はそれぞれを批判する論陣をはった。ところが、最初に報道した週刊誌から「お前だって、以前に添加物の危険性をあおっていたではないか」と逆襲され、あっけなく2回の記事で終わった。売れ行きもよくなかったと聞く。安全な情報は売れ行きがよくないというお手本のような例であった。福島の原発事故以降、どのメディアも特定の市民層を囲い込み、特定の論調(反原発とか反ワクチンとか)を好む読者層とともに運命をともにする路線を取り始めたように思う。これが市民社会の分断につながり、メディアの「島宇宙化((島宇宙化とは、銀河が島のように宇宙に散在していることから、同じ価値観をもったものだけで場を作ることをいう))」をもたらした。主要紙とされる新聞社でもがっぷり四つで対立できるのは、それぞれを支える市民層がいるからだ。その意味では多様な言論の成立には多様な市民が必要である。こういう中で科学者はどう振舞えばよいのだろうか。次回のコラムで私なりの考えを述べてみたい。

- 30 Jul 2018

- COLUMN