キーワード:風評

-

玄海町町議会・委員会が地層処分施設の「文献調査」請願書を審議

玄海町議会は17日、原子力対策特別委員会を開き、地層処分施設立地の「文献調査」受け入れを求める地元3団体からの請願書について審議を始めた。請願書は玄海町の旅館組合、飲食業組合、防災対策協議会の3つの団体から提出されていた。「文献調査」は地層処分施設の立地選定の第一段階となる事前調査で、これまでに応募があった北海道の寿都町と神恵内村での調査が2020年11月から開始されている。17日の会合では資源エネルギー庁からエネルギー政策、地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)から地層処分の安全性や「文献調査」の内容などについての説明が行われ、出席した議員との間で脱炭素をめざすエネルギー政策の現状と課題、また北海道の寿都町と神恵内村で実施中の「文献調査」の進捗状況や地域住民との対話活動、風評問題等をめぐって質疑が行われた。風評被害に関してNUMOは、すでに調査が行われている2町村で現状、風評問題は起こっていないことを説明し、今後も風評被害を招かないように分かりやすく丁寧に理解活動を進めていくとした。同委員会は来週中にも開催を予定しており、請願の紹介議員から趣旨説明を受けたうえで審議を行う。玄海町議会に請願書が提出されたことに関してNUMOは15日、「地層処分について、地域の皆さまに関心をもっていただけることに深く感謝申し上げます。当機構では今後も、玄海町をはじめとする全国の皆さまに地層処分の仕組みや日本の地質環境などについてご理解を深めていただくため、引き続き全国での対話活動に取り組んでまいります」との理事長コメントを発表した。NUMOでは「対話の場」などを通じてオープンな形での理解活動を、2町村はじめ全国で実施している。地層処分の技術・安全性を含む事業内容や文献調査の進捗状況・結果だけでなく、事業が地域の産業に及ぼしうる効果やリスクなども幅広く説明、加えて地域の経済発展ビジョンについても議論するため継続的な対話を進めてきている。寿都町と神恵内村で「文献調査」が開始されたことを受けて、経済産業省は「文献調査段階の評価の考え方」を昨年11月までにとりまとめた。透明性を確保しながら丁寧に議論を進めるという方針のもと、地層処分技術WGを設置して今年2月からNUMOがとりまとめた文献調査報告案の検討に着手している。

- 17 Apr 2024

- NEWS

-

福島の山菜は本当に危ないのか? 基準値の意味を正しく伝えたい

二〇二四年三月二十五日 福島県内で採れる山菜を食べたら、本当に危ないのだろうか。毎日新聞が三月十二日付け朝刊で「『山菜の女王』復活へ試行錯誤 福島・飯舘村セシウム減らせ」と題した記事を載せた。基準値の意味を正確に伝えていないため、あたかも山菜を食べたら健康に影響があるかのような印象を与える、ミスリーディングな内容だ。では、記事のどこがおかしいのだろうか。コシアブラは依然として一〇八五ベクレル 記事を見てまず引っかかったのは、小見出しの「依然基準値の10倍」(写真1)だった。記事の骨子はこうだ。飯舘村が測定した山菜(ワラビ、ウド、フキなど)の放射性セシウムの濃度(二〇一四年~二〇二三年分)は二〇一一年の原発事故から低下しつつあるが、コシアブラだけは二〇二三年になっても、一キログラムあたり一〇八五ベクレル(二〇一四年は同二〇五五八ベクレル)を示し、基準値の十倍に上った。写真1 その理由は、森林の大部分が除染されていないため、多年生植物のコシアブラはセシウムの多い地表から十数センチのところに根をはり、しかもセシウムは根などに蓄積して植物体を循環するため、シーズンをまたいでも減りにくいのだという。そこで記事は「基準値を下回るにはさらに10年以上かかるだろう」という地元住民の言葉を載せた。 さらに、「山菜を塩水でゆでたあと、一時間、水に浸すとセシウムの量は調理前の三五~四五%程度に低減する」という方法を紹介している。 ちなみに、ベクレルは放射性物質が放射線を出す強さを表す単位で、一ベクレルは一秒間に一つの原子核が崩壊することを表す。セシウムの基準値は各国で異なる 放射性セシウムの現状を伝える記事自体に誤った記載があるわけではない。ただ全体を読んでいて誤解を与えかねないと感じたのは、一〇〇ベクレルという基準値にこだわるあまり、一〇〇ベクレルを超えた山菜を食べると健康に影響するかのような印象を与える点だ。 知っておきたいのは、基準値は健康影響をはかる指標値ではないということだ。そのことは各国の放射性セシウムの基準値を見ればすぐに分かる。図表1を見てほしい。日本の一般食品の基準値が一キログラムあたり一〇〇ベクレルなのに対し、EU(欧州連合)は一二五〇ベクレル、米国は一二〇〇ベクレル、コーデックス委員会(世界食糧機関と世界保健機関によって設置された国際的な政府間機関・百八十八か国加盟)は一〇〇〇ベクレルだ。 なんと欧米諸国の基準値は日本よりも十倍も緩い。記事は「コシアブラの一〇八五ベクレルは基準値の10倍」と書いたが、このコシアブラは欧米諸国では堂々と流通できる。確かに日本では一〇〇ベクレルを超えると出荷制限(販売禁止)がかかるが、欧米では基準値以下なのでそのまま流通するのだ。ということは、仮に欧米人が一〇八五ベクレルの山菜を食べても、健康に影響することはないことを意味する。 いうまでもなく、基準値の緩い(数値が高い)欧米の人たちがセシウムの影響を受けにくい体質をもっているわけではない。毒性は食べる「量」いかんで決まる もうひとつ押さえておきたいのは、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルという意味だ。これは一キログラムあたりの数値なので、一キログラムあたり一〇八五ベクレルのコシアブラの場合、十グラムしか食べなければ、体内に摂取されるセシウムはその百分の一の約10ベクレルで済む。逆に基準値以下のコシアブラでも、2~3キログラムも食べれば、体内摂取量は100ベクレルを超えてしまう。 この例でわかるように、基準値以下の食品でも大量に食べれば、基準値を超える。食べた人に健康影響が生じるかどうかは、食べる「量」によって左右され、基準値を超えたかどうかではない。つまり、一〇〇ベクレルという数値は、健康に影響するかどうかの指標ではなく、生産者に対して「出荷の際に気をつけてもらうためのシグナル」なのである。年間一ミリシーベルト以下が上限 では、健康影響をはかる指標値は何か。図表1の二段目にある「追加線量の上限設定値」の年間一ミリシーベルト(シーベルトは放射線が人体に及ぼす影響を表す単位)である。もちろん一ミリシーベルトを超える放射線を浴びたからといって健康影響が生じるわけではない(低線量による影響はいまも科学的な議論が続く)が、放射線の影響を管理する数値としては、年間一ミリシーベルトが世界的な標準管理値となっている(ただし米国は年間五ミリシーベルト)。 ここで強調したいのは、セシウムの基準値は各国の事情によって異なるが、健康影響の指標はほぼ同じという点である。欧米人も日本人も同じ人間なので、健康影響を測る数値が大きく異なるはずはない。一〇〇〇ベクレルの山菜を食べても影響はない では、仮に一キログラムあたり一〇〇ベクレルのセシウム(半減期が約三十年のセシウム137と仮定)が検出された山菜を一キログラム食べた場合、人体への影響(内部被ばく)はどれくらいになるだろうか。計算すると〇・〇〇一三ミリシーベルトである。一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム食べた場合は、十倍の〇・〇一三ミリシーベルトとなる。仮に一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム(そもそも一キロも食べる人はいないだろうが)食べても、一ミリシーベルトをはるかに下回り、健康への影響はないことが分かる。 EUの基準値が一二五〇ベクレルでも、西欧人の健康を守ることができるのはこれで分かるだろう。そもそも私たち日本人は自然界から年間約二ミリシーベルトの被ばくを受けながら生活をしている。それと比べても、山菜から摂取するセシウム量は極めて少ない。 実はこうした考え方は農薬も同じである。農薬の残留基準値は各国の気候や風土で異なるが、健康影響をはかる指標値の一日許容摂取量(ADI)は世界共通である。このあたりのからくりは、拙著「フェイクを見抜く」(ウエッジ)をお読みいただきたい。「安全・安心」のために一〇〇ベクレルを設定 では、なぜ日本は欧米よりも十倍も厳しい基準値を設定したのだろうか。福島第一事故後にセシウムの基準値がどのように決まっていったかを、私は現役(毎日新聞)の記者として当時、熱心に取材していた。そもそも事故が起きる前の一般食品の暫定基準値は、一キログラムあたり五〇〇ベクレルだった。厚生労働省や食品安全委員会などで活発な議論が行われたが、結局、「より一層、食品の安全と安心を確保する観点から」という理由で一〇〇ベクレルに決まった。 許容していた年間追加線量も、事故前は年間五ミリシーベルトだったが、一ミリシーベルトに引き下げられた。一〇〇ベクレルが導き出される計算式の裏には、日本国内の食品(流通する食品の半分と仮定)はすべてセシウムに汚染されているという非現実的な仮定があった。これに対し、EUの一二五〇ベクレルは、流通量の一割が汚染されているという現実的な条件で計算されている。当時は旧民主党政権。結局は政治的な思惑もあって、「安心」を重視した政治的な決着となったのだ。一九六〇年代はもっとリスクが高かった 原発事故から十三年もたつと、セシウムの基準値が政治的に決められていった経過を知る記者は、少なくなっている。毎日新聞の記事について言えば、一〇〇ベクレルは健康影響をはかる指標値ではなく、たとえ一〇八五ベクレルのコシアブラを一キログラム食べたとしても健康への影響はない、という解説を入れてほしかった。 今後、セシウムの影響を伝える場合は、中国などが核実験を行っていた一九六〇年代のほうがよほど健康へのリスクは高かったという事実を、記者たちは頭の片隅に刻んでおいてほしいものだ。福島第一原発の処理水の海洋放出は今のところ順調に進むが、魚介類からいつ何時一〇〇ベクレルを超えるセシウムが検出されるかもしれない。その際に冷静に「一〇〇ベクレルを超えても健康影響とは関係ない」と、記者たちがしっかりと書いてくれることを期待したい。

- 25 Mar 2024

- COLUMN

-

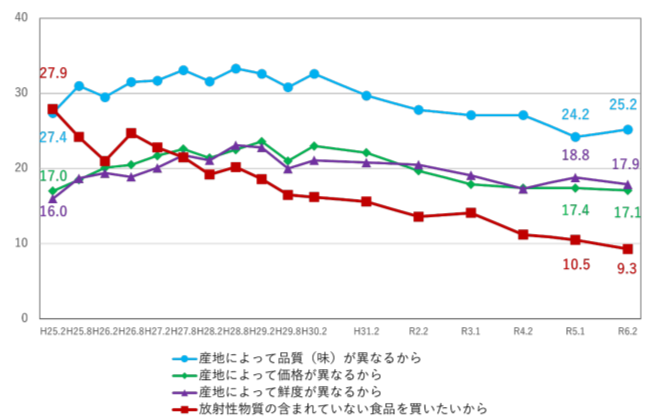

消費者庁調査 食品中の放射性物質に対する意識が最小に

消費者庁は3月7日、東日本大震災後の農林水産物に対する消費者意識の実態調査結果を発表した。調査は2013年2月の初回以降、ほぼ年1回行われている。17回目となる今回は、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要な仕向け先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2024年1月~2月にインターネットを通じて実施。その結果、普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となり、前回の10.5%を下回り、これまでで最小となった。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」、「被災地を中心とした東北」、「東北全域」、「北関東」と回答した人の割合も減少傾向を示し、それぞれ、4.9%、3.4%、1.3%、1.1%と、いずれもこれまでの調査で最小を記録。「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は61.5%で、2020年度調査で急増後、最近4年間は横ばい傾向にある。また、風評を防止するために行うべきこと(複数回答可)としては、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」をあげた人が45.9%で最も多く、これに次いで、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」が30.6%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」が29.7%、「海外と比較し厳しい安全対策を実施している旨の内外への情報提供」が26.7%となった。一方で、「何もやっても安心できるとは思わない」との回答割合は18.7%を占め、前回調査の14.8%から3.9ポイント増加。消費者庁では、食品安全委員会や厚生労働省とともに、生産者・流通関係者・消費者団体を招いた食品リスクコミュニケーションに係るシンポジウムを全国都市部で継続開催し、理解・対話活動に努めているが、「風評の固定化」に係る懸念も浮き彫りとなっている。今回の調査結果を踏まえ、消費者庁では、引き続き関係府省庁や地方自治体とも連携し、意見交換会の開催、多言語によるパンフレット活用などを通じ情報発信に取り組んでいくとしている。

- 08 Mar 2024

- NEWS

-

汚染土の行方にも影響する「あきたこまちR」問題 いまは関ヶ原の戦いなり!

二〇二三年十二月六日 今回も放射線育種米の「あきたこまちR」への反対運動にこだわる。この問題は福島第一原発事故後の除染で発生した汚染土の処理の行方にもからむ。「あきたこまちR」は科学的には全く問題がないのに、反対運動が起きている。ここでもし、このコメの普及が阻止されるような事態が起きれば、科学と政治の大敗北と言ってよいだろう。記者経験から見て理解不能な反対 単純なクイズを出そう。あなたは「発がん性物質のカドミウムがほとんど含まれていないコメ」と「カドミウムが多く含まれるコメ」のどちらを買いますか。 なぜ、こんなバカげた質問を出すのかといぶかる人もいるだろう。だれだって、カドミウムの含有量がほぼゼロのコメを選ぶはずだからだ。ところが、驚くべきことにカドミウムの多いコメを「消費者の権利」として支持する反対運動が起きている。毎日新聞社で約45年間、記者稼業を続けていたが、この「あきたこまちR」に反対する運動は、これまでに経験したことがない理解不能、そして摩訶不思議な領域に属する。 カドミウムは人の肝臓や腎臓などに蓄積する重金属である。国際がん研究機関(IARC)はヒトでの発がん性の証拠が十分にそろっているとするグループ1に分類している。体内への高い摂取量が長期間続けば、腎機能の低下など健康障害が生じるリスクもある。米国政府は、日本のコメはカドミウムとヒ素(発がん性物質)が多く含まれるため、乳幼児向けの摂取は制限するよう勧告しているほどだ。 日本人はカドミウムの約四~五割をコメから摂取している。それだけに、土壌中のカドミウムをほとんど吸収しない新品種「あきたこまちR」は、日本人のカドミウム摂取量を減らす画期的な品種なのである。カドミウムのリスクは意外に高い コメに含まれるカドミウムのリスクがどれくらいかを知れば、その画期的な点がさらにわかるはずだ。では、食品に含まれる残留農薬や食品添加物のリスクと比べてみよう。 ある化学物質の摂取量が健康に影響するかどうかは、実際の摂取量が健康影響の指標となる一日摂取許容量(ADI)をどれだけ下回っているかどうかで判断する。厚生労働省や内閣府食品安全委員会のサイトを見ればわかるように、食品に含まれる残留農薬や食品添加物の平均的な摂取量は、一日摂取許容量の百分の一~千分の一以下というのが普通だ。摂取量が許容量の百分の一以下(車の速度制限で言えば、六〇キロ制限の道路を〇・六キロで走るようなもの)なら、だれだって安全だと分かる。 では、カドミウムはどうか。カドミウムは意図して使う農薬や食品添加物と違い、許容量という言葉ではなく、耐容量という言葉を使うが、意味は同じだ。 食品安全委員会によると、健康影響の目安となるカドミウムの週間摂取耐容量(耐容週間摂取量ともいう。一週間あたりの摂取量がこれ以下なら安全だとみなされる目安)は、体重一キロあたり七マイクログラム(マイクロは百万分の一の単位)である。これに対し、日本人が平均的に摂取している一週間あたりの摂取量は体重一キロあたり約二マイクログラムだ。摂取量(約二マイクログラム)が耐容量(七マイクログラム)を下回っているため、コメを食べても確かに安全だといえる(食品安全委員会のリスク評価サイト参照)。しかし、食品中の残留農薬の摂取量が許容量の百分の一~千分の一以下というリスクと比べると、カドミウムのリスクは耐容量の三分の一程度なので、相対的なリスクはかなり高いといえる。だからこそ欧米は基準値を低く設定している。 このカドミウムのリスクを低くしてくれるのが「あきたこまちR」なのである。EUの基準値を楽々クリア 日本のコメのカドミウムの含有量が高いことは、カドミウムの基準値を決める国際会議でたびたび指摘されてきた。基準値の厳格化を求める欧米に対し、日本は肩身の狭い思いを味わってきたわけだ。現在、EU(欧州連合)のコメのカドミウムの基準値は〇・一五ppm(ppmは百万分の一の単位)だ。それに対し、日本は〇・四ppmと高い。日本がEU並みの〇・一五ppmを採用できないのは、それを受け入れると基準値を超えてしまうコメが出てくる可能性があるからだ。 しかし、「あきたこまちR」なら、EUの基準値を確実にクリアできる。カドミウムの含有量が〇・〇一ppm以下だからだ。カドミウムがほぼゼロであれば、今後は海外に輸出する活路も見えてくる。ついでに言えば、水管理が楽になり、地球温暖化の原因のひとつにもなっているメタンの発生量も少なくなる。であれば、秋田県が二〇二五年度から「あきたこまちR」に切り替えるのは当然であり、日本国民にとっても大歓迎すべきことである。アベプラでも俎上に このように、「あきたこまちR」を避ける理由は全く見当たらないが、今年九月、秋田県に約八〇〇〇筆の反対署名が届くなど反対運動が起きている。立憲民主党や社会民主党の一部国会議員も、東京の反対集会に顔を出し賛同している。日頃、食の安全を訴える国会議員がなぜ、カドミウムの高いコメを消費者に食べさせようとするのか理解に苦しむが、タイミングよく、この問題はインターネットテレビ局「ABEMA Prime」(アベプラ)で取り上げられ(十二月一日放送)、私はゲストとして出演した。 コメンテーターとして、経済学者の竹中平蔵氏や福島原発問題で独自の情報を発信するお笑いタレントのカンニング竹山氏ら四人が議論に加わった。四人とも「あきたこまちR」の画期的な品種性に納得し、反対運動に疑問を呈した。竹中氏は「何に対しても反対する人たちはいるなあ」とあきれた様子だった。 その番組で印象に残ったのは、カンニング竹山氏の「この問題は福島第一原発事故で発生した汚染土の再利用にも反対運動が起きて、行き場を失っているのと似ている」という内容の発言だった。確かにそうだと思う。「NEWSポストセブン」は名指しで反対運動を批判 いまのところ、メディアは「あきたこまちR」に批判的な姿勢を見せていない。小学館が運営するニュースサイトの「NEWSポストセブン」は日頃、食品添加物の危険性を煽る記事を載せているが、この「あきたこまちR」に関しては、極めて異例の記事を配信した。見出しは「カドミウム吸収を抑えた画期的なコメの新品種『あきたこまちR』 福島みずほ議員らの〝安全性への疑問〟は妥当なのか」(二〇二三年十一月二十七日・筆者はライターの清水典之氏)だった。国会議員を名指しして、反対運動に疑問を投げかける記事である。結びの内容はこうだった。 「長年の技術の蓄積、研究の成果である画期的な新品種に、風評被害や差別につながるようなレッテル貼りをする行為は、慎みたいものである」。 国家議員が風評被害に加担していると思わせる異例の記事である。やはりだれが見ても「あきたこまちR」は優等生なのである。科学の名において一丸となれ! 「NEWSポストセブン」にあるように、福島みずほ参議院議員は「消費者の権利を守りたい」とX(旧ツイッター)に投稿していた。確かに、「あきたこまちR」を食べたくない消費者もいるだろう。カドミウムの多い従来のコメを食べる権利も、権利には違いない。その選択は尊重したい。 ならば、その権利を他の消費者や生産者にも認めるべきだろう。なぜ、「あきたこまちR」を食べたいと思う私のような消費者の権利を反対運動によって阻止しようとするのだろうか。左派リベラルの人たちは日頃、多様性が大事だと主張する。しかし、その多様な選択を壊そうとしているのはどちらなのか。 気になるのは、秋田県内で「あきたこまちR」を栽培しようとする生産者に対しても、栽培をやめるよう抗議する運動があることだ。選択の権利は生産者の側にもあるはずだ。なぜ、外部の市民が生産者の栽培する権利を阻害するような圧力行為に出るのか。常軌を逸しているとしか思えない。ちなみに「あきたこまちR」の切り替えに反対する一部国会議員は福島の汚染土の再活用にも反対している。反対の根っこはいつも同じようだ。 結論。仮に「あきたこまちR」の普及が反対運動で滞るような事態が起きれば、科学と政治の大敗北である。だれが見ても画期的な「あきたこまちR」が阻止されるようでは汚染土の受け入れに未来はない。いずれ他のコメの品種にもカドミウム吸収抑制の特性が広がっていくことを考えると、「あきたこまちR」は秋田県だけの問題ではない。全省庁、全自治体が科学の名にかけて、「あきたこまちR」を守りぬくことが必要だ。いまはまさに関ヶ原の戦い(天下分け目の戦い)である。

- 06 Dec 2023

- COLUMN

-

全国各地の魚介グルメが一堂に 26日まで

全国各地の魚介グルメが堪能できる「SAKANA & JAPAN FESTIVAL」(実行委員長=近藤豊和・産業経済新聞社上席執行役員)が11月26日まで、東京・お台場で開催されている。東日本大震災からの復興応援を目的に、「常磐もの」と呼ばれる福島の魚介を使った料理が味わえる「発見!ふくしまお魚まつり」、北海道・三陸エリアを中心に厳選した魚介料理を集めた「食べて応援!ニッポンの幸」エリアも併催・併設。会場内には約80の店舗ブースが設けられ、会期中(11月23~26日)、約15~20万人の来場者が見込まれている。23日の会期初日は、晴天に恵まれ、祝日でもあったことから、10時の開場前から入場待ちの列ができ、家族連れや若者同士、近隣のアウトドア系イベントへの参加がてらに立寄るサイクリストや愛犬家など、多くの来場者で賑わった。ノドグロ、ヒラメ、アナゴ、メイプルサーモン、ネギトロ、生エビと、「常磐もの」をふんだんに盛った「ふくしま全部のせ丼」(かに船)を提供する海鮮丼ブースには、開場から間もなく長蛇の列ができる盛況。定評ある「福島の地酒」飲みくらべコーナー(福島県酒造協同組合)も、魚介類と相性のよい品種を揃え、人気を博していた。開会挨拶に立った土屋品子復興相は、風評が懸念される一方、多くの飲食店が福島産の魚介類の活用に積極的なことを「本当に嬉しく思う」と述べた上、その安全性について「国内外にしっかり発信していく」と強調。栄養士の資格を持つ同相は、海鮮丼やポーポー焼き(サンマのすり身に味噌と薬味を混ぜて串刺し団子にした漁師飯)を試食し、「日本料理は世界でも注目の的で、健康に直結する。是非、お魚を食べる習慣をつけてもらいたい」とも話した。マグロ解体ショーの模様昨今、輸出減が憂慮されるホタテを使った料理も、北海道、青森、宮城から多数出店しそれぞれの味を提供。宮城県石巻産のホタテを使った「ホタテクリームコロッケバーガー」(Bon Quish)は、和洋中3種類の味が楽しめる。会期中の毎日、数回行われる本マグロの解体ショー(豊洲かんぺい会)も見どころだ。さばきたての新鮮なマグロの赤身、中トロ、大トロをのせた「本まぐろの大とろ入り三色丼」も味わえる。また、食品の安全性に関する理解に向け、会場内では、専門家による放射性物質検査の実演・説明が行われている。会場入口は、新交通「ゆりかもめ」東京国際クルーズターミナル駅(旧 船の科学館駅)からすぐ。開催時間は、24、25日が午前10時~午後8時、26日が午前10時~午後6時。入場無料(飲食代は別途)。

- 24 Nov 2023

- NEWS

-

放射線を活用したコシヒカリの画期的な育種に反対運動 いまこそ放射線教育を!

二〇二三年十一月十六日 みなさんは「コシヒカリ環1号」という名の品種をご存じだろうか。人体に有害なカドミウムをほとんど吸収しない画期的なコメである。しかし、放射線を当てて育種したコメのためか、一部の生協や市民団体から反対運動が起きている。まさか、放射線を活用した育種にまで反対運動が起きるとは、予想もしていなかった。原子力関係者はこうした動きに無関心であってはいけない。イオンビームで画期的なコシヒカリが誕生 植物に放射線を照射して遺伝子に突然変異を作り出し、その中から有用な品種を選抜して育てていく品種改良は一九五〇年代から行われてきた。放射線(ガンマ線)を当てて生まれた、ナシ黒斑病に強い「ゴールド二十世紀」(一九九一年に品種登録)は、放射線育種の有用性を示す代表的な例である。 最近では、カドミウムをほとんど吸収しない画期的な稲の品種「コシヒカリ環1号」が生まれ、二〇一五年に品種登録された。農研機構農業環境研究部門の研究グループが開発した。なぜ、カドミウムを吸収しないコメが重要かと言えば、もともと日本のコメは他国に比べて、カドミウムが多く含まれる。鉱山の採掘や金属の製錬などでカドミウムが高濃度に含まれる土壌が各地にあるからだ。カドミウムが原因で起きたとされる富山県の神通川流域の「イタイイタイ病」はそうした弊害の典型的な例である。 意外に知られていないが、日本の主食のコメに含まれるカドミウムの濃度は、総じて他国よりも高い。そして、そのコメのリスクは、食べ物から時々検出される残留農薬のリスクよりも確実に高いことは、専門家の間でよく知られた事実である。 こうした背景を考えると、少しでもカドミウムの含有量の少ないコメが普及したら、日本人の健康度を上げることは間違いない。その意味で、農研機構の研究グループがコシヒカリの種子にイオンビーム(人工放射線の一種)を照射して突然変異を作り出し、その中からカドミウムをほとんど吸収しないコメを選抜育種したのは歴史的な快挙と言ってよい。 この画期的な品種は、照射によって、カドミウムの吸収にかかわる遺伝子(OsNRAMP5)が欠損して生み出された。植物の成長に必要なマンガンの吸収が低くなるという弱点(肥料としてマンガンを与えれば、この問題は解決される)はあるものの、すぐれた品種なのは間違いない。「あきたこまちR」も誕生 最近は、この「コシヒカリ環1号」と「あきたこまち」を交配させた「あきたこまちR」も生まれた。これは、カドミウムをほとんど含まない「あきたこまち」で、味、品質とも従来の「あきたこまち」と変わらない。すでに「あきたこまちR」は秋田県の奨励品種になり、二〇二四年度から種子生産が始まり、二〇二五年度から一般作付けが始まるという。 秋田県にはかつて鉱山があり、カドミウムの多い土壌が残る。実は、「コシヒカリ環1号」は秋田県出身の研究者が中心となって開発した。その意味でカドミウムのきわめて少ない「あきたこまちR」は秋田県民だけでなく、全国民待望のコメだと言ってよいだろう。秋田県が「あきたこまちR」に全面的に切り替えるのは極めて理にかなったことである。どう見ても、農業生産者、そして消費者にとって大きな朗報である。放射線育種に反対運動 ところが、悲しいことに、こういう素晴らしき品種改良に対しても反対運動が起きている。 秋田県が「あきたこまちR」を導入しようとしていることに対して、今年夏、秋田県で反対派による学習会がいくつかの地域で開かれた。他県でも「コシヒカリ環1号」の導入に対して、「自然派」と名のつく一部生協や市民団体が反対運動を始めた。十月三十一日には食品照射に反対する全国集会(主催・照射食品反対連絡会)が衆議院会館で行われ、立憲民主党の議員らが参加して気勢を上げた。 反対理由は①「自然界ではありえない致死量の重イオンビームを使って、人為的に遺伝子を破壊して生まれた品種は、従来の育種とは一線を画する。安全性の評価もない」②十年後、二十年後にどんな影響が起きるか予測できない③秋田県産のコメに対する風評被害が起きる──などだ。突然変異は自然界でも起きている 筆者から見れば、言いがかりとしかいいようのない反対である。そもそも植物の遺伝子の突然変異は、自然界において太陽の紫外線や宇宙線、大地からの放射線によっても生じている。放射線を人為的に当てて起こした突然変異も、自然界で起きている突然変異と何ら差はない。このことはほぼ科学者の共通認識だと以前から思っていた。反対運動が起きるとは夢にも思っていなかったが、筆者の認識は甘かったようだ。 いうまでもなく、植物の育種の最初の段階で一度だけ、致死量の放射線を当てたからといって、その種子から生まれてくる次世代以降の植物に放射線が残っているわけではない。後代の植物が放射線を出すこともない。食品照射は西欧でも認可 育種に限らず、食品に放射線を当てて殺菌する技術は世界50か国以上で認められている。英国、フランス、イタリア、オランダなどではタマネギやニンニク、ジャガイモ、シリアル類、冷凍エビなど幅広く照射されている。英国やドイツ、オランダなどでは健康食品類の約三割が照射されていたという調査結果があるくらいだ(「食品照射の海外の動向」等々力節子氏参照)。 もちろん、照射された食品や育種の最初の段階で放射線を用いた後代の植物が、健康被害をもたらしたというデータは存在しない。むしろ、カドミウムの含有量が極めて少ない「あきたこまちR」でいえば、カドミウムの残留基準値を厳しくしている海外への輸出も可能になり、販路拡大のチャンスにもなりうる。 放射線は人のがん治療でも大きく貢献している。人が全身に浴びれば致死的な量になるレベルの放射線を、がんの患部に当てて治す治療法まで行われていることを考えると、植物の育種の段階で放射線を活用する照射に対して、なぜ反対運動が起きるのか不思議でしようがない。植物への照射と人への影響は全く無関係である。放射線利用のジャガイモ供給が終了 ただ残念なのは、世界では常識となっている食品への照射が、日本では食品衛生法によって原則として禁止されていることである。その中で例外的に、一九七四年から北海道の士幌町アイソトープ照射センターで、ガンマ線を利用した芽止めジャガイモが出荷されてきたが、昨年で使命を終え、((運用開始から五十年を経過し、老朽化のため今年三月に閉鎖された。建て替えも検討されたが、昨今の建設費高騰や、線源であるコバルト60のコスト高の影響等で採算が見込めず、見送られた。))施設の解体が始まった。このジャガイモに対しても、市民団体は「反対運動の勝利」と自らの活動をたたえている。 原子力の平和利用は、エネルギーだけではない。放射線を用いた育種や食品照射も重要な貢献分野である。ジャガイモの放射線利用がなくなったことで、日本での食品照射はなくなった。かつて海外並みに日本の香辛料にも照射を認めてほしいという事業者の活動もあったが、反対運動によって頓挫した。こんなことで本当によいのだろうか。小学生から放射線教育を 日本は遺伝子組み換え作物を大量に海外から輸入しながら、自国ではだれ一人として栽培していない。いや栽培できない。反対運動があって、栽培できないからだ。これと似たことが食品照射でも起きていると言ってよいだろう。そして今度は、放射線を利用した育種にも反対運動が襲いかかる。 放射線育種に反対している人たちは、原子力発電だけでなく、遺伝子組み換えやゲノム編集食品にも反対している。このままだと日本では新しいテクノロジーの芽が生まれないのではないか。そんな危機感を痛烈に覚える。原子力に関係する人たちは、エネルギーとしての原子力だけに関心を持つのではなく、放射線育種や遺伝子組み換え技術にももっと関心を持つべきだろう。いわずもがなだが、しっかりとした放射線教育が小学校の段階から必要だとつくづく感じる。士幌町のアイソトープ照射センター

- 16 Nov 2023

- COLUMN

-

明日まで開催「ホタテ祭り」 東京電力

東京電力は、安心・安全な北海道・三陸常磐エリアの水産物をPRし、国内での消費拡大を推進すべく、JR御徒町駅前・おかちまちパンダ広場(東京・台東区)で、「緊急プロジェクト! ホタテ祭り in おかちまちパンダ広場」を10月5日まで開催している。日本の国産水産物は、中国政府による輸入停止措置の影響により大きな打撃を受けている。現在、特に、国産ホタテが行き場を失っており、漁業関係者を中心に損害が発生している状況だ。今回のイベントでは、北海道産ホタテを中心に加熱調理し販売。「1トン相当のホタテ(殻付きで約5,000個)を食べつくす!」を目標に、ホタテに合うお酒として、福島県産の地酒やクラフトビールも提供。立食も可能だが、ゆっくりと北海道・三陸常磐の味を堪能してもらえるよう、テーブル席(要予約)が用意されている。ホタテは定番の浜焼き屋台販売がメイン。会場直近のJR御徒町駅高架ホームにまで、熱々の香ばしさが漂い、背中にホタテ貝を描いたネイビーブルーのTシャツに身を包むスタッフらの威勢の良い呼び込み声が聞こえてくる。東京・六本木のスペイン料理店「アサドール エル シエロ」もキッチンカーを出店し洋食風に調理し販売。イベント初日の3日、16時の開場前から入場待ちの行列ができ、開始後2時間ほどで用意されたホタテは完売する大盛況ぶりだった。開催時間は、4日が16~21時、5日が16~20時(ラストオーダー19時30分)。雨天決行・荒天中止。〈詳細は こちら〉

- 04 Oct 2023

- NEWS

-

「社説ワースト3」その後 共通項は「福島への温かい眼差し」の欠如

二〇二三年九月二十七日 福島第一原子力発電所の処理水の一回目の海洋放出が無事終わり、近く二回目の放出が始まる。懸念された国内の風評被害はいまのところ、起きていない。だが、安心は禁物だ。メディアが風評に加担する恐れがあるからだ。以前に書いた「地方紙の社説ワースト3」は、その後、どう変わったのだろうか。いまなお「汚染水」にこだわり このコラムで今年一月、地方紙の社説を取り上げた。ワースト1は琉球新報の社説(二〇二二年五月二十一日)だった。当時、琉球新報は「『汚染水』放出は無責任だ」と主張し、「汚染水」という言葉を使っていた。それから一年余りたった今年七月四日の社説の見出しは「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」だった。「汚染水」から「処理水」に変わっていた。しかし、中身を読むと処理水という言葉について、「『希釈した汚染水』というのが妥当ではないか」となおも汚染水という言葉にこだわりを見せていた。 さらに、「中国政府の『日本は汚染水が安全で無害であることを証明していない』という批判を否定できるだろうか」と書き、中国政府の心情をくみ取った形で「汚染水」という言葉を使った。やはり何としても「汚染水」と言いたい心情が伝わってくる。 そして、放出が翌日に迫る八月二十三日の社説では、中国の輸入禁止措置にも触れ、「放出開始前の対抗措置は強硬な手段だが、それだけ懸念が根強いのだろう」と書き、ここでも中国の心情に寄り沿うかのような内容だ。さらに「いくら安全だと説明されても、放射性物質が及ぼす影響への恐れは簡単に払拭されない」と書き、海洋放出に納得できない心境を吐露する。 この八月二十三日の社説には、さすがに「汚染水」という言葉は出てこない。ここへ来て「汚染水」という言葉を使い続けると世論の反感を買うと考えたのだろうと推測する。「トリチウムが残る限り汚染水である」と言っていた昨年五月二十一日の社説に比べると、言葉の上では改善された跡が見られるが、社説の論調自体は依然として、海洋放出によって魚介類に影響があるかのようなニュアンスを伝えている。立憲民主党の一部議員と通底 中國新聞はどうか。昨年七月二十四日の社説では「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。…政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」と書いていた。まるで内部被ばくが起きるかのような論調だ。 一年余りたった今年八月二十三日の社説では、内部被ばくという言葉は出てこないが、相変わらず漁業者の反対を楯に「このまま放出に踏み切れば、将来に禍根を残す」と手厳しい。そして、「約千基のタンクが廃炉作業の妨げになっているのは確かだ」と言いつつも、「政府もIAEAも『国内外の原発の排水にも含まれる物質』と説明するが、通常運転の原発の排水と、デブリに触れた水では比較になるまい。トリチウム以外の放射性物質も完全に取り除けるわけではない」とやはり放射性物質の影響があるかのような主張だ。 「比較になるまい」という突き放した言い方がとてもひっかかる。この言葉から類推すると、中國新聞は「事故を起こした日本の処理水は海外の処理水に比べて危ない」と言いたいことが分かる。立憲民主党の一部議員は「海外の処理水と日本の処理水は異なる」という理由で「汚染水」という言葉を使い続けている。中國新聞は汚染水という言葉こそ使っていないものの、立憲民主党の一部議員と相通じる思考をもっていることが分かる。説明責任はメディアの側にある 中國新聞は九月四日の社説でも処理水問題を取り上げた。「処理水を巡っては、国際原子力機関(IAEA)が「国際的な安全基準に合致している」と評価したと殊更に強調するだけでは、好転しない。トリチウム以外の放射性物質も含まれる点や、その長期的な影響など、重ねて検討が必要な要素は多い。海洋放出が妥当なのかを検証しつつ、責任を持って説明を続ける姿勢が日本政府には求められる」と書く。処理水という言葉を使っているものの、長期的には処理水の影響が人や環境に及ぶかのような内容だ。 海洋放出が妥当かどうかはすでに政府内で検証され、政府は幾度も海洋放出の妥当性に関する説明を行ってきた。いまこの時点で中國新聞が「海洋放出が妥当ではない」と主張したいならば、その根拠を示す説明責任は中國新聞の側にある。海洋放出を批判する論説があってもよいだろう。だがそれを書くからには、どのような長期的な影響があるかについて科学的なデータを示しながら、詳しい情報を示してほしいものだ。「さすが中國新聞は違う」と科学者を唸らせるくらいの重厚な社説なら大歓迎である。 しかし、ただ脅すような言葉を並べているだけの主張では、福島産の魚介類に悪いイメージ、つまり風評被害をもたらすだけだ。海洋放出は社会的合意の問題 佐賀新聞はどうか。昨年七月二十三日の社説では、処理水について「トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」と書き、さらに「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としている…」と書いていた。 約一年たった今年八月二十三日の社説では、昨年の「地元の合意なしには放出はしない」という部分が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず…」となり、誤りだった「合意」は正しい「理解」という言葉に訂正されていた。ただ、どの読者もそうした知らぬ間の訂正に気づいていないだろうと思う。筆者は昨年と同じ共同通信の論説委員だ。 今回の社説は東京電力と政府への批判が大半を占めた。「…詳細な科学的、技術的な議論もないまま、三百四十五億円もの国費を投じて建設された凍土壁の効果も限定的だ。今回、過去の約束をほごにせざるを得なくなった最大の原因は、政府や東電が長期的なビジョンなしに、このようなその場しのぎの言説と弥縫(びほう)策を繰り返すという愚策を続けてきたことにある。…被災者の声を無視した今回のような事態を目にし、復興や廃炉を進める中で今後なされる政府や東電の主張や約束を誰が信じるだろうか。首相は今回の決断が将来に残す禍根の大きさを思い知るべきだ」。 海洋放出の問題は社会的合意の問題だとして、政府や東京電力の姿勢を批判するのはよいとしても、問題が科学的な評価ではないというならば、海洋放出に反対ではあっても、「福島産の魚介類に風評を起こしてはいけない。食べて応援しよう」くらいの一文があってもよさそうだが、この社説からは福島への温かい心情が全く伝わってこない。 不思議なことに同じ佐賀新聞でも、九月八日の社説は同じ処理水を論じていながら、論調はかなり違っていた。日本からの水産物の全面輸入禁止措置をとった中国に対して、「今回の中国の措置は、科学的根拠を欠き、貿易によって圧力をかける「経済的威圧」で、責任ある大国にふさわしい振る舞いにほど遠い。日本側が即時撤回を要求したのは当然だ。交流サイト(SNS)をきっかけに、中国から日本への嫌がらせ電話が殺到したのも常軌を逸しており、それを抑えようとしなかった中国指導部の姿勢も合わせ〝嫌中感情〟が増幅した…」と書いた。最後の筆者名を見ると、先に紹介した2つ(昨年七月二十三日と今年八月二十三日)の社説とは異なる記者だと分かった。同じ共同通信でも筆者が違うと、こうも論調が違うのかと驚くばかりだ。福島への温かい眼差しが見えない 今年一月のコラムでも書いたように、地方紙はおしなべて海洋放出に批判的なトーンが目立つ。北海道新聞は社説(八月二十六日)で「政府は風評被害で水産物需要が落ち込んだ際に、漁業者団体の一時的買い取りや冷凍保管を基金から全国的に支援するという。これでは問題の先送りだ。食卓に並ぶ見込みもつかぬまま金だけ渡すやり方は漁業者の誇りを傷つけよう。人材難に拍車がかかり水産業を衰退させかねない」と書いた。 政府はお金だけを渡すやり方をしているわけではない。各地でさまざまな支援イベントを行い、福島産などの水産物が食卓に並ぶよう努めている。北海道新聞の社説はどう見ても傍観者的である。水産業の衰退が心配なら、新聞社自らが支援キャンペーンをはって、漁業者が誇りをもてるようにすることのほうが大事なのではないだろうか。 地方紙の社説の多くを読んでいて常に感じるのは、すべての責任は政府や東京電力にあり、自分たち(メディア)は関係ないといった傍観者的な立ち位置だ。海洋放出に関して、「汚染」と書けば、結果的に「福島の海は汚染され、そこの水産物は危ない」という差別的なメッセージを送ることになるという想像力が足りないように思う。福島に自分の家族や友人・知人が住んでいたら、軽々に「汚染」と口にするだろうか。結局のところ、福島への温かい眼差しが足りないのだ。これが地方紙の多くの社説に見る最大の問題点だと悟った。

- 27 Sep 2023

- COLUMN

-

社員向け販売会に国産ホタテ加工品も 東京電力

東京電力は9月13日、東京都千代田区の本社本館で、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。会場には僅か3時間のうちに750名の社員が詰めかけ、完売。レジ待ちの行列で一時、入場が制限されるなど大盛況だった。同社は2013年3月より、社員食堂や社内販売会などで福島県産品・宮城県産品を取り扱い、被災地の復興を強く後押ししてきた。87回目となる今回の販売会では特に、通常品目である農産品、農水産加工品、菓子、酒類に加え、宮城県産・北海道産の「国産ホタテ加工品」も登場。特設コーナーでは、同社の小早川智明社長自らが売り場に立ち、会場にいる社員に国産ホタテ加工品を試食販売するなど、ALPS処理水放出にともなう中国の禁輸措置などを踏まえ、同社としても、影響を受ける水産品の販売支援を拡大していく強い意欲を示した。会場の社員たちは「微力ながら福島の商品を買うことで応援したい」、「品揃えがデパートの物産展並みに豊富で、毎回楽しみ」と述べながら買い物を楽しんでいた。小早川社長は「福島第一での事故当初から、会社を挙げて、食べて応援する取り組みを進めている。社員全員が福島や三陸常磐ものの美味しさを実感し、日頃から、食べて応援している」と強調。そのうえで、「風評に打ち勝つため、社内販売会や食堂、イベントでの即売会など、東京電力グループを挙げて取り組んでいきたい」と、力強く語った。

- 13 Sep 2023

- NEWS

-

もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!

二〇二三年九月十三日 「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。泉氏の発言は歴史的な転換点 八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。 いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。 同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。 敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。 野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。 政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。 泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。 泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。トリチウムは核実験で一九六二年がピーク とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。 では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。 そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。 一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。 その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。核実験でも悪影響はなかったようだ では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。 ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。 核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。 「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。 核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。イオンの自主基準は七千ベクレル もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。 注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。 イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。 これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。 東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。

- 13 Sep 2023

- COLUMN

-

水産業支援 基金総額1,000億円超へ

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出を理由に、一部の国・地域が輸入規制を実施している。それに対抗するため、政府は9月5日、水産業への緊急支援に向け、2023年度予備費から207億円の充当を閣議決定した。既存の基金800億円と合わせ、総額1,007億円の予算措置が図られることとなる。ALPS処理水の海洋放出が8月24日に開始され、東京電力は同日、これに伴う外国政府からの禁輸指示に対する国内事業者への賠償について発表。政府としては、全国の水産業支援に万全を期すべく、既に800億円の基金で対応している。岸田文雄首相は8月31日、それらに加え、特定の国・地域に依存した輸出市場の分散、世界の和食ブームをとらえた生業・事業の発展を促すべく、関係閣僚に対し、水産業を守る支援策について、政策パッケージの取りまとめを指示した。これを受け、農林水産省、経済産業省、復興庁、外務省は9月4日、国内消費拡大・生産持続対策風評影響に対する内外での対応輸出先の転換対策国内加工体制の強化対策迅速かつ丁寧な賠償――を5本柱とする政策パッケージを発表。このほど閣議決定された207億円の予算措置は、この政策パッケージの一部で、輸出減が顕著な品目の一時買取り・保管や新規販路の開拓、加工・流通業者の機器導入、人材活用の支援などに充てられる。2022年の水産物輸出額は総額3,873億円。国・地域別には、中国(食用)が836億円、香港(同)が498億円で、この2か国・地域(同)で全体の3割を占めている。そのうち、中国で輸出額の大半を占めるホタテは、中国で殻むき加工後、米国や東南アジアに輸出されている量も多いことから、今回の予算措置を通じ、国内における殻むき機の導入支援や、その人員確保など、加工体制を整備し直接販売できるようにする。この他、ふるさと納税を活用した国内消費拡大運動の展開などにも充てられる見通し。松野博一官房長官は、9月5日の記者会見で、日本産食品について、「安全性は科学的に証明されている」と強調し、輸入規制を講じている国に対し早期撤廃を求めていく考えをあらためて述べた。

- 05 Sep 2023

- NEWS

-

中国の理不尽な全面禁輸措置で「風評被害」の風向きが変わり始めた

二〇二三年九月一日 福島第一原発の処理水の海洋放出が八月二十四日、始まった。どの新聞を見ても、大きな懸念は「風評被害」だった。だが、中国が日本からの水産物輸入を全面的に禁止したことで、風向きが変わってきた。その後のテレビを中心とする報道を見る限り、今後の課題は国内の風評被害というよりも、いかに日本の国民が福島および国内産の水産物を買い支える連帯精神を発揮できるかどうかにかかってきたようだ。テレビのバラエティ番組が風評被害の抑制に貢献 毎週日曜日午前に放送されるTBSのジャーナリズム・バラエティ番組「サンデージャポン」(八月二十七日)を見ていて驚いた。風評を抑えようとする意図がはっきりと見えた番組構成だったからだ。日本からの水産物輸入を全面禁止した中国に対して、日本よりもはるかに多くのトリチウム量を放出している中国の原子力発電所の地図(フリップ)を見せたのだ。ゲストのタレント女性は「中国が日本よりも多くのトリチウムを放出していることを初めて知った。こういう情報をみんなが知ればよいのに」といった内容のコメントを寄せた。 さらに、同番組に専門家として出演した小山良太・福島大学教授は「通常の原子力発電所や再処理工場でもトリチウムは放出されている。これはあまり報じられてこなかったが」と話し、福島だけが特別ではなことを強調していた。 驚きは続いた。実業家の堀江貴文氏が自身のYouTubeチャンネルで、「アホが大騒ぎしている。こいつら本当に頭が悪すぎて、薄めるっていう概念が理解でないみたい。…お前ら中学からやり直せ。化学の教科書を読め…」と、内外の海洋放出批判を一喝する映像を公開したのだ。同映像は「サンデージャポン」の中でも紹介された。個人的な印象だが、堀江氏が怒りをあらわにしてまで、処理水の安全性に問題はないと訴える姿は、風評を打ち消す効果がかなりあると感じている。堀江氏があそこまで怒るからには、自身の意見に相当の自信があってのことだろう。この堀江氏の映像はエンタメ系やスポーツ新聞系のネットニュース(写真参照)でも紹介された。この威力は無視できないほど大きいだろう。 週明けて、八月二十八日に放映されたTBSの「ひるおび」でも処理水問題が特集として取り上げられた。番組全体のトーンは、中国が科学的根拠を無視して、無理難題を押し付けてくるという印象を伝えたように思う。ゲストの若い女性が「処理水(トリチウムの濃度)が国際基準を下回っていることはIAEA(国際原子力機関)も認めている。国際基準を守っているのに、なぜ中国はここまで批判してくるのか」といった内容のコメントを話した。 聞いていて、「中国だって、トリチウムを海へ放出しているのに、日本に文句をいう資格はないよね」といったメッセージに聞こえた。そこまで中国が文句をつけるなら、中国に依存せずに日本国内で水産物を消費すればよい。そんな気持ちを生じさせる番組だった。 これらの放送は、専門知識のない一般視聴者に対して「処理水は心配なさそうだ」という十分なメッセージを送ったのではないか。中国の強硬措置で連帯心喚起か? 風評被害は一般に、国内の大手スーパーなどによる「福島産の魚介類を販売しない」といった具体的なアクションと、それに同調するメディアと、消費者の連鎖が重なって生じる。ところが今回は、新聞やテレビ報道を見ている限り、そのような動きは一切出ていない。逆に、中国の理不尽な輸入禁止措置がオモテに出てきたことで、「負けてなるものか!」と、団結心を呼び起こすような声が強い。 現に、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はフジテレビ『日曜報道THE PRIME』(八月二十七日)で、強硬な中国に対して「武力を使わない、ある意味、中国との戦(いくさ)ですよ。いままで日本は、こういうときに黙っていたけど、ここは絶対に勝たないといけない」と持論を述べた。橋下氏は、「僕、ホタテ大好きなんで、食べますよ。国民のみなさん、朝昼晩、必ずホタテをひとつ食べるとか、給食で使うとか」とも述べている。これを機に食料安全保障を強化することも可能だという見解はSNSで賛同が多かったようだ。 今回の中国の強硬措置で多くの日本人は、橋下氏と似た気持ちになびいたはずだ。何を隠そう、私も同様の気持ちを抱いた。 いまこそ日本は連帯心を発揮すべきだといったトーンは、八月二十八日夜に放映されたNHKの「クローズアップ現代」の処理水特集でも見られた。桑子真帆キャスターの「今後、日本はどうすればよいか?」との問いに対して、開沼博・東京大学大学院情報学環准教授は「中国への水産物の輸出額は千六百~千七百億円なので、国民一人が福島産の魚介類を一年間で千六百~千七百円、余分に買えばよい」と提案した。 この極めて分かりやすい具体的な提案を聞き、「そうだ。その通りだ!」と拍手喝采を送りたい気持ちになった。新聞はもっとこういう具体的な提言を盛り込んだ記事を、どしどし載せるべきだと感じた。 福島への応援を呼び掛ける訴えは、八月二十六日に放映された読売テレビの報道番組「ウェークアップ!」でも見られた。キャスターの野村修也・中央大学法科大学院教授は中国の禁輸措置を念頭に「いまこそ福島産魚介類を対象に、Go To Eat キャンペーンをやるべきだ」と提唱した。全くその通りだ。 岸田首相はいますぐ、「福島産魚介類を対象に大々的に『Go To Eat キャンペーン』をやります。みなさんの力で福島の復興を支えましょう」と強烈なメッセージを発信すべきだろう。その力強いリーダーぶりを見せれば、支持率も上がるだろう。朝日新聞や毎日新聞も 新聞は相変わらず、これまで述べてきた通り、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞の三陣営と読売新聞、産経新聞の二陣営に分かれ、前者の陣営は放出反対を訴える漁業者の声を大きく取り上げている。しかし、中国の傍若無人ぶりが見えてきたことで様相は少し変わってきた感じがする。 朝日新聞は八月二十五日付朝刊で、処理水放出に反対する漁師や市民団体の動きとともに、風評被害を防ごうとする企業の活動についても、三つの事例を二段見出しで紹介した。これまではあまり見かけなかった記事だ。 毎日新聞の社説(八月二十六日)は、中国が水産物を全面禁輸したことに、明確に反対する主張を載せた。その理由が面白い。「トリチウムを含む水は、中国など各国の原子力施設から海や河川に放出されている」と書いた。中国がトリチウム水を放出していることをもっと以前から大々的に書いてほしかったが、さすがに中国の身勝手な振る舞いがここまでくると「中国もトリチウムを放出しているじゃないか」と言いたくなるのだろう。そして、同社説は「国際原子力機関(IAEA)は包括報告書で国際的な基準に合致すると処理水の安全性にお墨付きを与えている。日本政府は専門家による協議を呼びかけてきたが、中国は拒んできた」と書いた。一般的に新聞は「お墨付き」という言葉を否定的かつ皮肉っぽく解釈して記事を書く習性がある。ところが、中国の理不尽さに対抗するための武器として、この社説ではIAEAのお墨付きという言葉を肯定的にとらえている。 やはり中国の全面禁輸措置は日本人の連帯心に火をつけたのではないか? もはや国内の風評被害云々よりも、威圧的な中国に負けてなるものかとの気持ちが強くなっている。私のように、「福島産を買って応援したい」と思っている人は多いはずだ。ただ、いつ、どこで、どういう支援イベントがあるかが分からない。新聞はぜひとも、具体的な支援イベントの告知をどしどし載せてほしい。いまこそ新聞の力を見せるときだ。

- 01 Sep 2023

- COLUMN

-

処理水海洋放出 引き続きIAEAと連携

8月24日に福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出が開始された。〈既報〉西村康稔経済産業大臣は25日、IAEAのラファエル・グロッシー事務局長とオンライン会談。廃炉が完遂するまで日本政府として責任をもって取り組んでいく考えを述べた上、引き続き長期にわたるIAEAによる安全性確保への協力を要請。また、林芳正外務大臣も同日、グロッシー事務局長と会談し、ALPS処理水の安全性確認に係る日本・IAEA間の協力・連携関係を対外的に示す文書を早期作成・公表することで一致した。ALPS処理水の安全性に関しては、IAEAが7月に「海洋放出は関連する国際安全基準に合致しており、人および環境に対し、無視できるほどの放射線影響」とする包括報告書を日本政府に提出している。ヨークベニマル各店舗に掲示されているポップには、関係省庁と並び弊紙記事へのリンクもまた、西村経産相は8月24日に放出後の東京電力、環境省、水産庁による海水や魚のトリチウム濃度の分析結果の公表とともに、地元水産業の風評影響に備えた対応や漁業者らの生業の継続支援に取り組むとの談話を発表。28日には、太田房江副大臣とともに、福島県を訪問し、東日本大震災被災地の水産物「三陸・常磐もの」の魅力発信・消費拡大に向けた取組の一環として、県内の流通・小売事業者との意見交換・試食イベントを福島市内のスーパー「ヨークベニマル南福島店」で行ったほか、復興再生に関する地元関係者との協議会に出席。「ヨークベニマル」では、ALPS処理水の安全性を科学的根拠に基づき説明すべく、「連携しながら県産品の魅力発信に力を入れていきたい。安全性を確認しデータを公表することが一番の風評対策になる」と強調。海洋放出後に福島県相馬市で水揚げされたヒラメやホッキ貝の刺し身を試食するなどした。東京電力は、24日のALPS処理水の海洋放出開始後に、発電所から3km以内の10地点で海水試料を採取。すべての地点でトリチウム濃度は検出下限値(10ベクレル/リットル程度)未満であることが確認された。なお、海水による希釈後のトリチウム濃度は1,500ベクレル/リットル未満とされている。東京電力は、海洋放出の状況を知りたいというニーズに応え、ALPS処理水に関するポータルサイトを刷新。経産省も、福島第一原子力発電所近傍における海水中のトリチウム濃度の分析結果について、「異常なし」は青丸表示、「放出停止判断レベルを超える」ときは警告表示と、一目でわかるウェブサイトを公開した。

- 28 Aug 2023

- NEWS

-

福島第一 ALPS処理水の海洋放出開始

東京電力は8月24日13時過ぎ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出を開始した。〈東京電力発表資料は こちら〉同社では、22日に行われた福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関する関係閣僚会議が示したALPS処理水の海洋放出の開始時期に係る判断を受け、準備に着手。風評影響を最大限抑制すべく「海洋放出の実施に当たっては、周辺環境に与える影響等を確認しつつ、慎重に少量での放出から開始」とする政府の基本方針に従い、当面の間、第1段階「希釈後のALPS処理水のトリチウム濃度を確認」、第2段階「設備の健全性および運用手順を確認するための放出」の2段階に分けた放出を計画。初回放出の第1段階として、同日、ALPS処理水が想定通り希釈されていることを確認するため、ごく少量のALPS処理水(約1㎥)を海水(約1,200㎥)で希釈し、放水立坑に貯留した後、放水立坑の水を採取しトリチウム濃度を測定。その結果、24日までに分析値が1,500ベクレル/リットル(国の規制基準の40分の1)を下回っていることが確認され、今朝の気象・海象を踏まえ第2段階に移行した。2023年度の計画では、約7,800㎥ずつ計4回の放出が行われ、トリチウム総量は約5兆ベクレル(事故前の放出管理値は年間22兆ベクレル)となる。初回放出分は1日当たり約460㎥、約17日間で実施する見通しだ。東京電力では、データ公開に努めるべく、ALPS処理水の海洋放出における各設備での状況を1つにとりまとめたポータルサイト「ALPS処理水 海洋放出の状況」を開設した。なお、同社では23日、ALPS処理水の海洋放出開始に関する社内体制の強化に向け、関係部署を横断的に統括する体制を整備すべく、社長直轄の「ALPS処理水統合対策プロジェクトチーム」、および「ALPS処理水影響対策チーム」を設置。小早川智明社長は、これまでより頻度を上げて現場に足を運び、状況を確認することとしている。今般のALPS処理水の海洋放出開始について、原産協会の新井史朗理事長は、「福島第一原子力発電所の廃炉の大きな一歩となる」とのメッセージを発表した。

- 24 Aug 2023

- NEWS

-

EU 日本産食品の輸入規制撤廃へ

EUは7月13日、福島第一原子力発電所事故後に導入した日本産食品に対する輸入規制を撤廃すると発表した。同日に行われた岸田文雄首相、シャルル・ミシェル欧州理事会議長およびウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長との日EU定期首脳協議(ベルギー・ブリュッセル)で明らかにされたもの。日本はこれまでも、EUに対し首脳レベルの会合を通じ、日本産食品に係る輸入規制措置の早期撤廃を要請してきた。東日本大震災後の日本産食品に対する輸入規制の現状(外務省ホームページより引用)発災後、55の国・地域で行われていた日本産食品の輸入規制は、今回の撤廃によって、11の国・地域に減少する。松野博一官房長官は14日の記者会見で、「一部の国・地域において規制が維持されていることは残念。また、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出を理由に一部において規制強化の動きがみられることは大変遺憾」と憂慮し、引き続き日本産食品の安全性を科学的見地から丁寧に説明していく考えを述べた。また、これまでも福島県の食品・観光のトップセールスに努めてきた同県・内堀雅雄知事は、EUによる輸入規制撤廃の発表を受け、「EUにおける輸入規制の撤廃は、加盟する27か国すべてに適用されるものであり、その波及効果は非常に大きい」とする歓迎のコメントを発表。引き続き「さらなる輸入規制の撤廃に向け全力で取り組んでいく」と強調している。

- 14 Jul 2023

- NEWS

-

日韓の信頼回復へ向けた一歩となり得る処理水問題

広島におけるG7サミット最終日の5月21日、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水海洋放出計画に関し、科学的な調査を行う韓国の視察団21人が来日した。5月7日、シャトル外交の復活を期し訪韓した岸田文雄首相に対して、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が提案したものだ。団長を務める韓国原子力安全委員会の劉国熙委員長は、仁川空港を出発する際、「科学的根拠に基づき、安全性を確認する」と語っていた。合理的な判断を重視する尹錫悦大統領の姿勢を反映したコメントと言えるだろう。条約、約束、そして科学をベースとした外交は、相手国にとって予見可能性が高い。しかしながら、日本の立場に立って考えると、文在寅(ムン・ジェイン)前大統領の治世は、感情が外交を支配しており、想定外のことが当たり前に起こる5年間だったと言えるのではないか。文前大統領は、2015年12月28日の旧従軍慰安婦に関する日韓合意を「政府間の公式な合意」としつつ、日本政府の出資で設立された『和解・癒やし財団』を断りなく清算した。また、2018年10月30日、韓国大法院が旧徴用工の方による日本企業への賠償請求を認める判決を下した後も、文政権は日韓関係打開のため努力したとは思えない。さらに、2018年12月20日には、日本の排他的経済水域内(EEZ)において、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを照射する事件が起こった。こうした韓国による不可解な行為が繰り返されるなか、日韓両国の緊張関係が色濃く反映されたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水に関する韓国側の対応だろう。科学に基づく合理的な判断ではなく、憶測や不確かな情報に敢えて重きを置いた感情的なムードにより、韓国側から日本への批判が繰り返されてきた。そうしたなか、尹政権が派遣した今回の専門家集団が、純粋に科学的見地からどのような判断を示すのか注目される。トリチウム水に関する世の中の誤解現在、世界的に広く使われている軽水炉の場合、沸騰水型炉(Boilling Water Reactor)、加圧水型炉(Pressurized Water Reactor)の何れにも「水(Water)」の文字があるように、原子炉内における中性子の減速、原子炉の冷却やタービンの回転には水(水蒸気)が使われている。したがって、日本の原子力発電所は全て取水が容易な海沿いに建てられてきた。福島第一の深刻な事故は、周知の通り、東日本大震災による揺れで原子炉が破損したことが主な原因ではない。原子炉は概ね問題なく停止したことが分かっている。しかし、津波で電源が破壊され、取水用ポンプが稼働しなかったため、原子炉に冷却用の水を供給できなくなった。それが炉心溶融を起こした最大の要因である。事故後の福島第一においては、1~4号機に核燃料がデブリ(破片)として残っているため、徐々に減衰するものの、放射性物質の崩壊熱のために、常に水による冷却を継続しなければならない。この水は必然的に高濃度の放射性物質を含む。また、一般に原子力発電所の地下には地下水が流れており、雨が降れば雨水も所内の地面に染み込むため、正常な稼働時においてもこれらの水の漏出により管理区域外が放射性物質に汚染されないよう厳重に管理することが重要だ。福島第一の場合、事故による原子炉の破損で地下水や雨水も高濃度に汚染されていることから、水処理の難易度が著しく高まった。そこで大きく分けて2つの手が採られたのである。1つは原子炉建屋への地下水・雨水の流入を食い止めることだ。原子炉建屋周辺の地中に凍土壁を設けることや、山側から海へ地下水のバイパスを作り海洋放出を図った。その結果、1日の汚染水発生量は対策前には500㎥を超えていたものの、最近では100㎥程度へ抑制されている。もう1つの手段が、多核種除去設備(ALPS=Advanced Liquid Processing System)の活用である。高濃度汚染水には人体や生態系に甚大な影響を与えるセシウム、ストロンチウムなどの放射性物質が含まれている。ALPSはそのうちの62核種をほぼ取り除くことが可能だ。ただしトリチウム(三重水素=T)は除去できず、福島第一ではこの状態の水を「ALPS処理水」として発電所内に設けられたタンクに貯蔵している。今年5月18日現在その量は、処理前および処理途中の「処理途上水」と 合わせて133万㎥となり、敷地に建設されたタンクの容量の97%に達している(図表1)。ALPSでの除去が困難であることが示す通り、処理水からトリチウムを完全に取り除くには巨額の費用が必要だ。一方、大幅に減速したとは言え処理水は日々積み上がるが、タンクの建設には敷地面積など物理的な限界がある。さらに、天災やタンクの老朽化などによる管理されない形での漏出のリスクも高まりかねない。当然、なんらかの方法で最終処分を開始する必要がある。トリチウムは自然界にも存在し、放出するβ線は紙1枚を透過することができない。体内に取り込まれた場合でも、トリチウムは水と同じように体外へ排出されるため、体内で蓄積・濃縮されないことが確認されている。2011年10月13日の会見において、フリージャーナリストが1996年のO-157問題が起こった際、厚生大臣時代にカイワレ大根を食べた菅直人首相(当時)の例を取り上げ、内閣府の園田博之政務官(同)に「飲んでみませんか」と迫ったことがあった。同月31日の政府・東京電力の統合対策室の合同会見で園田政務官は「私が飲んだからといって安全性が証明できるわけではなく、意義はない」としつつも、滅菌処理したコップ一杯の処理水を飲んでいる。ちなみに、ここが一般的な誤解の根源とも言えそうだが、トリチウムは福島第一が事故を起こしたから海洋放出が必要になったわけではない。原子力発電所が正常に稼働している状態において、発電の過程で発生するトリチウムは海洋、大気中に放出されてきた。人体を含む生態系、環境には影響が極めて小さいからだ。日本の原子力規制委員会は早い段階から、ALPSによる処理水について、十分に希釈した上での海洋放出を最も合理的としてきた。更田豊志委員長(当時)は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(処理水の)放出である限り、環境への影響、健康への影響等は考えられない」と説明している。この時、記者による「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し、同委員長は即座に「おっしゃる通り」と回答した。さらに、資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、2020年2月10日に発表した『報告書』により、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」としている。この報告書は、同年4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価された。そうした経緯があり、2021年4月13日、菅義偉内閣(当時)は処理水の海洋放出を閣議決定したのだ。この決定を受け、同年12月21日、東京電力は原子力規制委員会に対し、2023年における海洋放出の開始へ向けた実施計画の承認を申請した。 国際問題化した「社会的影響」トリチウムを含む処理水の海洋放出は、科学的には人体、生態系への影響がないとされている。そもそも、同質の水は稼働中の原子力発電所において排出されてきた。残った課題はエネ庁の小委員会が指摘した「社会的影響」だ。これには2つの問題が含まれている。その1つは福島県の県民、農産物、水産物が受ける可能性のある風評被害だ。福島県産の食品については、香港、マカオを含む中国が広範に輸入を規制している他、韓国、台湾は一部の輸入を停止している。また、EU、スイス、ロシアなど7か国・地域は、検査証明の添付を義務付けてきた。事故直後に規制を発動した43か国・地域は既にそうした規制を撤廃したが、まだ12の国・地域には規制が残っているのだ。処理水の海洋放出による新たな風評被害のリスクが、地元の根強い拒絶反応の背景であることは間違いない。もう1つの問題は、韓国、中国など周辺国の厳しい反発だ。この両国は、トリチウムを含む処理水を「汚染水」と呼び、日本政府による海洋放出を厳しく批判してきた。もっとも、これまで科学的な観点からの論拠は示されていなかった。トリチウムについては、韓国、中国の原子力発電所も海洋放出している。韓国原子力水力発電の資料によると、2021年における4原子力発電所の放出量はいずれも福島第一のALPS処理水放出計画における放出量を上回っていた(図表2)。また、韓国海洋科学技術院、原子力研究院の共同研究チームが今年4月16日に韓国防災学会学術発表大会で示したシミュレーションでは、トリチウムが済州海域に流入するのは放出から4~5年後((海水の希釈効果は大きく、既に存在している海水中のトリチウム濃度との区別は難しいと言われている。このシミュレーションのように自国海域への流入を検出することは極めて難しいだろう。))とされた。また、10年後の濃度は1㎥当たり0.001ベクレルで、分析機器で検出することが難しいレベルになると説明されている。韓国において左派系と言われるハンギョレ新聞(電子版)によれば、韓国の共同研究チームはこの結果について、中国天然資源部第1海洋研究所が2021年に実施したシミュレーション、及び清華大学研究チームが2022年に行ったシミュレーションに「類似した結果」との認識を示したとのことだ。日本と利害関係のない科学者による個々に独立した研究結果が同じような結論に達しているのは、信頼性が高いと言えるだろう。なお韓国では現在、8サイト・25基の原子炉が稼働している。そのうち、7サイト・19基は日本海沿岸に立地しており、先述の通りトリチウムを海洋に放出している。そこから推測するに、日本の排他的経済水域(EEZ)には福島第一がこれから放出する想定量よりはるかに多いトリチウムが流入しているのではないだろうか(図表3)。韓国が不安を持つとすれば、ALPSが東京電力および日本政府が公表している性能を発揮しているのか、そしてトリチウムの海洋放出にあたり計画が順守されるのか──この2つの疑問が背景と推測される。韓国の野党である共に民主党など反日色の強い政党、団体は、この件に関し日本政府の「デタラメなデータと主張」(ハンギョレ新聞)への懸念を繰り返し批判してきた。したがって、専門家で構成する韓国の視察団のもたらす科学的な報告が、非常に重要な意味を持つことは間違いない。福島第一を訪れたこの視察団が特に重視するのはALPSの性能だろう。どのような評価が下されるのか注目される。 大きな一歩と重い責任5月31日、IAEAは“IAEA Review of Safety Related Aspects of Handling ALPS-Treated Water at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station(福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の取り扱いの安全性に関するIAEAレビュー)”を発表した。その結論は、“The IAEA notes that these findings provide confidence in TEPCO's capability for undertaking accurate and precise measurements related to the discharge of ALPS treated water(ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEAは調査の結果、信頼に足るとの結論に達した)”としている。韓国の尹錫悦大統領は、これまで福島第一の処理水問題に関し、科学的見地を重視する姿勢を繰り返してきた。IAEAの報告書、そして今回の視察団の調査結果により、韓国政府が「汚染水」との表現を公式に「処理水」と変えれば、福島第一の廃炉工程が大きな峠を一つ乗り越えると共に、日韓関係の改善はさらに大きく進むことになるだろう。また、仮に韓国が「処理水」との立場を取った場合、処理水の海洋放出に表立って反対するのは中国、そして北朝鮮などに限られることになる。韓国が科学的見地から海洋放出を受け入れるとすれば、この問題に関して中国は振り上げた拳の降ろし方を考えなければならなくなるのではないか。岸田政権は、2050年におけるカーボンニュートラルの達成へ向け、原子炉の再稼働のみならずリプレースを容認するなど、東日本大震災以降の政府の原子力に対する姿勢を数歩前に進めてきた。それは、地球温暖化対策と電力の安定供給のバランスをとる上で、日本には原子力が欠かせないとの判断に基づくと見られる。そうしたなか、福島第一における処理水の問題は、これまで、韓国、中国などの批判が日本国内にも伝わり、エネルギー・原子力政策に一定の影響を与えて来たと言えるだろう。かならずしも科学的根拠に基づいたとは言い難い感情論による「社会的影響」への懸念論が、日本のカーボンニュートラル戦略の制約要因となっていた感は否めない。6月中にもまとまるとされる韓国視察団の報告内容、それに対する尹政権の対応は、今後の日本の原子力政策に大きなインパクトを与えるのではないだろうか。また、韓国が処理水の海洋放出を受け入れるとすれば、日本政府、東京電力は、国内漁業関係者、国民だけでなく、同国に対しても重い責任を負うことになる。信頼を裏切ることがないよう、安全に処理水の放出が進むよう万全の態勢で臨まれることを期待したい。

- 09 Jun 2023

- STUDY

-

水産加工業の復興 生産能力に比べ売上げの回復に依然遅れ

水産庁は6月2日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の水産加工業者における東日本大震災からの復興状況に関するアンケート結果を発表した。2014年度以降、毎年、実施しているもの。今回、2023年1~2月に全国水産加工業協同組合連合会などに所属する6県・971企業を対象にアンケートを実施し、221企業から回答を得た。アンケート結果によると、生産能力が8割以上回復した業者は67%(前回調査では68%)、売上げが8割以上回復した業者は50%(同49%)と、「依然として生産能力の回復に比べ、売上げの回復が遅れている」ことなどが明らかとなった。「生産が8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い青森県の76%に対し福島県は57%、「売上げが8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い千葉県の65%に対し福島県は40%で、生産能力、売上げとも、福島県が他の5県に比べ遅れており、全体として資本金の規模が小さいほど生産能力、売上げの回復が遅れている傾向もみられた。6県全体で、震災前と同水準まで売上げが戻った理由として多かったのは、「新商品開発・新ブランドの開発」(22%)、「新規販売チャンネルでの販売」(21%)で、一方、震災前と同水準まで売上げが戻っていない理由として多かったのは、「原材料の不足」(29%)、「人材の不足」(23%)、「販路の不足・喪失」(22%)だった。

- 08 Jun 2023

- NEWS

-

福島第一ALPS処理水 韓国視察団の日程終了

福島第一原子力発電所のALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する。))に関する現状理解のため、来日していた韓国専門家による現地視察が5月25日、全日程を終了した。7日に行われた日韓首脳会談で、韓国国内における理解を深めるために実施が合意されていたもの。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉23、24日には、韓国のユ・グクヒ原子力安全委員長他、専門家ら20名が福島第一原子力発電所を訪問。外務省、経済産業省、原子力規制庁、東京電力など、日本側の同行のもと、多核種除去設備(ALPS)、貯蔵タンク、希釈放出設備、分析施設などを視察。発電所訪問後の25日、一行は日本側との意見交換に臨んだ。資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室調整官は、今回、来日した視察団との技術的な質疑応答の詳細は明らかにしなかったが、「基本的に韓国側から要望のあった設備はすべて視察した」と説明している。日本政府は、これまでも韓国政府の他、各国・地域の在京外交団らに向け、ALPS処理水の取扱いに関するテレビ会議説明会などを開催してきた。今後も引き続き、福島第一原子力発電所の現地視察の実施を含め、情報発信を行い、国際社会の理解を求めていくとしている。なお、東京電力は25日、昨秋に本格開始した海洋生物(ヒラメ、アワビなど)の生育状況を「通常の海水」と「海水で希釈したALPS処理水」とで比較する飼育試験の進捗状況を発表。近畿大学水産研究所の家戸敬太郎教授より「ALPS処理水添加の水槽も、通常海水の水槽も生育状況に違いは見られず、自分の知見と比べても遜色なく良好である」とのコメントを受けたとしている。

- 26 May 2023

- NEWS

-

「福島」をためらう消費者は過去最小だが、報道の援護なし!

二〇二三年五月十九日 福島第一原子力発電所の処理水の放出がいよいよ目前に迫ってきた。ことの成否は消費者の意識次第だが、タイミングよく今年三月、消費者庁が「風評に関する消費者意識の実態調査」(第十六回)を公表した。とても重要な調査結果なのだが、ほとんど報道されていない。たとえ地味な結果でも、メディアはもっと現状を伝えてほしい。「福島産をためらう」は過去最小 処理水が実際に海へ放出された場合、最も注目されるのが、どのメディアも再三報じているように風評被害が生じるかどうかである。消費者が福島産の食品を従来通りに買ってくれれば、風評被害は発生しない。そこでポイントとなるのが、どれだけの消費者がいまなお「福島産食品を避けたい」と思っているかどうかである。 その重要な指標となる意識調査が今年三月十日、消費者庁から公表された。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、第1回(二〇一三年二月)の調査では「福島」を挙げる人が一九・四%もいた。ところが、今年一月(第十六回)の調査では五・八%と過去最小に減った。 放射性物質を理由に購入をためらう産地として、東北(岩手、宮城、福島)を挙げる人の割合も同様に減り、二〇一三年の一四・九%から、今回は三・八%に減った。安全な情報は国民に届かない これらの数字を見ていると、スーパーなどで放射性物質を理由に福島産や東北産を避ける人は確実に減っていることが分かる。こういう調査結果こそ大々的に報じてほしいのだが、新聞を見ていてもほとんど報じられていない。 「福島産が危ない」といったニュースは瞬時に流れるが、安全だというニュースはなかなか国民に届かない。「そもそもニュースとはそういうものだ。記者とは危ない情報を好む職業だ」といってしまえば、身もふたもないが、処理水の放出が目前に迫ったいまだからこそ、逆に安全な情報にニュース価値があるはずだ。どうもいまの記者の感度は鈍いと言わざるを得ない。 どの新聞の記者たちも処理水の放出で最大の懸念は風評被害だと書いてきた。ならば、風評被害が生じにくい空気が醸成されつつあることは喜ばしいことなのだが、記者にとって「喜ばしいことはニュースとしておもしろくない」となってしまう。風評被害の解消にはメディアの的確な報道が欠かせない。にもかかわらず、安全な情報をシャットアウトしてしまう。こういう記者のスタンスでは、やはり風評被害の解消は難しいのではないかと思いたくもなる。「検査知らない」は最高の六三% 一方、福島県ではいまも魚介類や食品の放射性物質の検査は継続して行われている。その結果も公表されているが、地味な話題のせいか、最近ではほとんど報じられない。その弊害は今回の調査結果にも表れた。 食品中の放射性物質の検査が行われていることを「知らない」と答えた人の割合は、二〇一三年の二二・四%から徐々に増え、今回はなんと過去最高の六三%にはね上った。「検査結果を知らない」ということは、よい意味に解釈すれば、もはや放射性物質のことは気にしていないということになるのだろうが、そういう無意識に近い状態のままだと突如、危ない情報が飛び込んでくると一気にひっくり返る恐れがある。 福島県の農林水産物のモニタリング検査結果(二〇二二年度)によると、米、野菜、果物、肉類、水産物など四七〇品目で一万二六四件が検査されたが、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルを超えた件数は、牧草・飼料作物の一件だけだった。もはや福島産を気にする理由は全くない状態になっている。こうした地味な調査結果を伝えるのが記者の仕事である。いや記者にしかできない仕事である。その自覚がいまこそ必要だろう。流通事業者の存在意義を示すとき 風評被害の解消に欠かせない存在として、記者以外に見逃せないのが流通事業者である。特に大手スーパーの存在意義は大きい。 もう昔の話になるが、一九九九年に埼玉県所沢市でダイオキシン騒動があった。所沢産のホウレンソウが焼却場由来のダイオキシンで汚染されているというニュースが民放テレビ(テレビ朝日)で流れた。この問題が一気に大きな話題となったのは、大手スーパーが所沢産ホウレンソウの取り扱いを中止したときだった。大手スーパーが取引を中止すれば、当然ながら、記者たちは「危ないネタ」に喜び勇んで駆けつけ、ビッグニュースに仕上げる。以来、ハチの巣をつつくような大騒ぎになった。 この問題は結局、訴訟になり、五年後の二〇〇四年、テレビ局が謝罪し、和解金一千万円を支払うことで終決を見た。深く考えることなく、危ないニュースに飛びつく報道のDNAに警鐘を鳴らす事件でもあった。 結論。処理水の放出にあたって、過去の経験から学ぶべきことは何だろうか。 まず記者は現状を冷静に伝えること、そして安全な情報はたとえ地味ではあっても国民に伝える価値があることを自覚して報じることだ。 一方、流通事業者は風評被害の火付け役になりうる自覚をもち、福島産食品をしっかりと店の棚に置いてほしい(もちろん科学的に安全だという条件付きだが)。店に福島産食品があれば、あえて買うことで福島を応援する消費者もいるだろう。店にモノがなければ、選びようがない。記者と流通事業者が「風評被害を生じさせない」という意識をもつことこそが、処理水放出の成否を握っているのではないだろうか。

- 19 May 2023

- COLUMN

-

経産省 ALPS処理水の風評影響でアンケート調査

経済産業省はこのほど、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の風評影響について、農林水産業(生産者)、食品製造・卸売・小売業者など(生産者以外)を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。復興相をヘッドとする原子力災害に伴う風評対策に関するタスクフォース会合で4月13日に報告されたもの。調査は、福島県およびその近隣道県に所在する事業者を対象として2022年11~12月に実施。生産者以外については、同道県産農林水産物の主要出荷先となる都府県(東京、神奈川、愛知、大阪など)所在の事業者も含んでおり、合計で約3,000件の回答(同一事業者が複数業種で回答したものも含む)を得た。調査結果は、生産者、生産者以外でそれぞれ整理。政府によるALPS処理水の処分方針決定後の販売動向について、生産者では約45%、生産者以外では約40%が「何らかの注視すべき動きがある」と、先行きを懸念していることがわかった。その中で、生産者については、販売価格低下、販売量減少、販売条件の悪化、販売先による取引停止、クレームの増加、問合せの増加の各項目について回答を分析。いずれの項目とも、業種別で、水産業者が最も高い比率で「販売先の動向として注視すべき動きがある」ものとしてあげていた。項目別で、全業種ともに最も比率の高かった販売価格低下をあげた事業者は、水産業者で55.1%、米農家で22.9%、野菜農家で19.8%、畜産業者で17.5%、果樹農家で17.1%だった。また、生産者以外については、販売量減少、客数の減少、他地域産品への変更要請・取引停止、問合せの増加、販売価格低下、販売条件の悪化(陳列方法など)、クレームの増加の各項目について回答を分析。「販売先の動向として注視すべき動きがある」ものとしては、食品関連業種で販売量減少をあげた比率が高く、食品製造業で29.6%、食品卸売業で29.4%、食品小売業で23.2%だった。同じく、販売価格低下については、食品製造業で12.9%、食品卸売業で19.7%、食品小売業で10.3%だった。外食業・宿泊業では、客数の減少をあげた比率が15.8%で最も高かった。一方で、自由記述の回答や個別ヒアリングの範囲からは、生産者、生産者以外のいずれとも、現時点では、取引停止などの具体的な影響が発生していることは確認されておらず、「将来的な影響の発生を懸念している事業者がほとんど」と考察している。なお、経産省では4月24日、小売関係の業界5団体(日本チェーンストア協会、全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、日本ボランタリーチェーン協会、オール日本スーパーマーケット協会)と、「ALPS処理水の処分に係る風評対策・流通対策連絡会」を開催。太田房江副大臣より、先の調査で「効果的だと思う取組」として回答割合の高かったモニタリングデータの発信、リーフレット、Q&A集の作成とともに、今後、現場での取組状況を視察してもらう勉強会を企画していることなどが説明された。

- 25 Apr 2023

- NEWS