キーワード:処理水

-

東京電力、福島第一のALPS処理水関連設備で規制委に認可申請

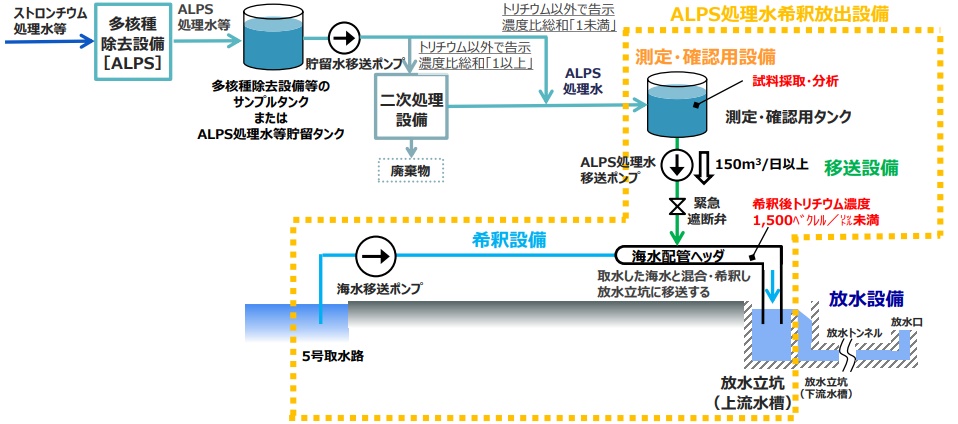

東京電力は12月21日、原子力規制委員会に、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備設置に係る認可申請を行った。申請に先立ち同社は20日、地元自治体との安全協定に基づき、福島県、大熊町、双葉町に「事前了解願」を提出している。〈東京電力発表資料は こちら〉原子炉等規制法により福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性上、特定原子力施設に指定されており、安全確保のための設備の変更に関し、規制委員会の認可を受ける必要がある。ALPS処理水の希釈放出設備は測定・確認用設備と希釈設備で構成され、既存のタンクを転用する測定・確認用タンクでは、試料採取・分析を行い、トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準値を下回るまで浄化されていることを確認する。続く希釈設備では、トリチウム濃度が1,500ベクレル/ℓ(WHO飲料水基準の7分の1程度)未満となるよう100倍以上の海水で十分に希釈。トリチウム放出量は年間22兆ベクレル(事故前の放出管理値)の範囲内で管理する。今回の認可申請に際し、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーALPS処理水責任者の松本純一氏は21日、記者会見を行い、「政府の基本方針を踏まえた取組を徹底するとともに、引き続き関係者の皆様の意見を丁寧にうかがい、さらなる安全確保を図っていく」と述べた。同社では2023年4月中旬頃の設備設置完了を目指している。これを受け、規制委員会は22日の定例会合で審査の進め方を確認。今後、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準、(2)政府が4月に取りまとめたALPS処理水の処分に関する基本方針――の観点から審査を行い、審査結果についてはパブリックコメントに付する。定例会終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、今後の審査期間に関し、「年度内に審査書案を示せるのでは」との見通しを示す一方、施設の技術的複雑さは少ないものの、国民の関心が極めて高い案件であることから、「パブリックコメントの段階で様々な意見が出てくる可能性がある」などと、予断を持たずに対応する考えを述べた。

- 22 Dec 2021

- NEWS

-

福島の海洋放出水をみなで持ち帰る「放出水シェア運動」を展開しよう

東京電力・福島第一原子力発電所の「処理水」の海洋放出に関して、8月25日、東京電力は海底トンネルをもうけて、陸から約1km離れた沖合に放出することを公表した。何もそこまで大掛かりな対策をとらなくてもよいのではとの思いもあるが、それだけ国民の信頼をつかみたい決意が強いのだろう。では、風評を抑えながら、海洋放出を成功させる最大のポイントは何だろうか。3つの提案をしたい。福島第一原発の敷地内に林立するタンクはすでに1000基を超え、そのタンク水は計約127万トンにも上っている。この水を約30年かけて、少しずつ海洋に放出するのがいまの計画だ。タンクにたまる水は、炉心溶融で発生した核燃料デブリに触れた冷却水と壊れた原子炉建屋に侵入してきた地下水や雨水が混ざったものだ。これが放射性物質を含む汚染水だ。その汚染水はいったん多核種除去設備(ALPS=アルプス)で処理されてからタンクに入るが、放射性物質はまだ完全には除去されていない。いずれ海へ流してもよい状態まで浄化処理されるが、いざ放出が始まった場合、みなに安心感をもってもらうために何が必要なのだろうか。福島だけの問題にしないことが共感を呼ぶ行政や漁業関係者が一番心配しているのは、福島産水産物への風評被害だ。そこでまず重要なのは、この海洋放出の問題を福島だけの問題にしないことだ。原子力発電に批判的な私の知人は「そんなに安全な処理水なら、東京湾に流しましょうよ」と皮肉交じりに言った。全くその通りだ。受けて立とうと思う。福島県の漁業関係者が海洋放出に強く反対しているのは、福島産の水産物が風評によって売れなくなるからだ。ならば、福島の放出水が特別なものではないことを示せばよい。最近、私が編著者となって、「みんなで考えるトリチウム水問題~風評と誤解への解決策」(エネルギーフォーラム)を出版した。執筆者は私を含めて9人。現役の新聞記者、フリーのジャーナリスト、学者など多彩な顔触れが登場する。事前に原稿をすり合わせる調整をしなかったにもかかわらず、ジャーナリストの井内千穂さんは「ペットボトル1本でもよいから、海洋放出水((基準をクリアし、1km沖合から放出された希釈処理水))をみなで分かち合うセレモニーができないか」と書いた。新聞記者の鍛治信太郎さんは「処理水を東京湾に流すことを公約にする東京都知事が現れたら、1票を投じたい」と書いている。2年前、大阪市の松井一郎市長が「大阪湾に流すのに協力の余地がある」と述べたことがある。これについて、リスク研究専門家の山崎毅さんは「処理水を大阪湾で受け入れるアイデアに共感する。国民がより安心感をもつことができるからだ」と書いた。これらの意見はどれも福島の海洋放出を福島だけの問題にしてはいけないという考えに立つ。「福島の痛みをみなで分かち合おう」という提案である。いったん海洋に放出された福島の処理水なら、全国の人が持ち帰って、自分の住む地域の海へ流しても何ら問題はないはずだ。そもそも海はつながっている。東京湾にも大阪湾にも流せば、福島の痛みをみなで共有することにつながるはずだ。万が一、風評被害が発生した場合には、漁業関係者に損害賠償の履行を確実に約束しておくことは当然であるが、漁業関係者のほうも、反対運動よりも、国民に向けて「痛みの分かち合い」を求める共感運動を起こしたほうが風評の抑制に効果的だと提唱したい。ALPS処理水の状況を一目でわかるよう逐次公表2番目に重要なことは、タンクの水がその都度、どういう状況にあるかを分かりやすくビジュアルに伝えることである。たとえば、私なりの伝え方はこうだ。「現在、タンクの約3割は海へ放出してもよい状態になっていますが、残る7割のタンクはまだ環境基準を超える62種類の放射性物質と炭素14(これも放射性物質)が残っています。62種類の放射性物質を基準以下に減らせば、すべてのタンクは海へ流してもよい状態になります。ただし、水と同じ性質をもつトリチウムは除去が難しいため、トリチウムは残ってしまいます」。要は「情報の透明性」と「分かりやすく伝えるコミュケーション術」である。「ALPS処理水」を手にするIAEAのグゼリ部長(2021年8月)©️TEPCOつまり、タンクの中の水は2種類ある。ひとつは、海へ流してもよい処理水だ。この合格水を東京電力や国は「ALPS処理水」と呼ぶ。これに対し、7割のタンクは放出規制基準を超える放射性物質(ストロンチウム90など)が残っているため、「処理途上水」(東京電力の呼称)と呼ぶ。「不完全処理水」と言ってもよいだろう。メディア関係者も含め、国民の中には、1000基余りのタンクにたまっている水はどれも同じだと勘違いしている人が意外に多い。また、どのタンクにも大量の放射性物質がたまっていて、海へ流したら海が汚染されると思っている人もいる。そうした誤解を解くには、規制基準以上の放射性物質が残っている7割のタンクの水をそのまま海へ流すわけではないことをまず知ってもらう必要がある。国民が知りたいのは、海へ流してもよいALPS処理水がその都度、どうなっているかである。そこで提案したい。東京電力のホームページを見たら、すぐにその比率が分かるような図(イラスト)を作り、一目で「海へ流してもよい合格水はいま○○%」が分かるようにすることだ。難解な文章を交えた長い解説を読む人はいない。ビジュアルなイラストがあれば、より情報の透明性は高くなる。福島のトリチウム放出量を海外の数値と比べてビジュアルに見せよう3つ目に重要なことは、国内外の原子力発電所や再処理工場でも、トリチウムを含む処理水が海や大気へ放出されていることを国民に知らせていくことだ。そして、その情報の信頼性を高めるために、常に国際原子力機関(IAEA)との連携をとっていくことが必要だ。ALPS処理水は希釈して海へ放出されるが、その際、希釈後のトリチウムの濃度は、1リットルあたり1500ベクレル未満にするという。そして、年間のトリチウム放出量は22兆ベクレル以下にする方針だという。「ALPS処理水」を手にするヴァルマ駐日インド大使(2021年7月)©️TEPCOこれもいきなり数値で言われても、理解できない人が多いはずだ。1500ベクレルの意味を伝えるには、そもそもトリチウムの海洋放出時の国際基準が1リットルあたり6万ベクレルであること、そして、WHOの飲料水基準が同1万ベクレルであることをちゃんと伝える必要がある。これもイラストでビジュアルに見せれば、1500ベクレル以下の放出が国際基準や飲料水基準よりもはるかに低いことがわかるはずだ。個人的には国際基準並みでよいと思うが、東京電力はより厳しい値を選択した。いずれにせよ、東京電力のウェブサイト上の画面を見たときに、国際基準と飲料水基準の数値の下に「○○日の放出濃度は900ベクレル」といった数値が目に入れば、だれもが「相当に低いなあ」と思うはずだ。これが安心感につながる。さらに、トリチウムの年間放出量が22兆ベクレル以下という意味もビジュアルに伝える必要がある。海外の原子力施設から放出されているトリチウム量は約40兆~400兆ベクレルといった例はざらにある。世界地図に各国の原子力発電所をプロットし、「韓国の○○発電所のトリチウムは○○兆ベクレル放出」などと記した上で、「福島の○○年の放出量は20兆ベクレル」と示せば、福島の放出量が相当に低いことは一目でわかるだろう。福島の放出水と海外のトリチウム放出量の比較が一目でわかる世界地図は、的確な情報を正しく伝えるリスクコミュニケーションの必須アイテムだ。この地図は、新聞やテレビの報道でいつでも引用してもらえるような図にするとよいだろう。この地図を見れば、福島のタンク水だけが特別なのではないというメッセージは確実に伝わる。国際原子力機関との連携も重要タンクエリアを視察するIAEAのエヴラール事務次長(2021年9月)©️TEPCO東京電力は「処理水の放出時には毎日、海水をサプリングし、トリチウムの濃度が1500ベクレルを下回っていることを確認し、すみやかに公表する」としている。これは的確な広報だと思うが、そうした情報発信の際には、国際原子力機関の監視と確認を得て、発信しているということも明記したほうがよいだろう。第三者の目を通過した数値と地図なら、信頼感が高いからだ。最後にもうひとつ提案がある。現状を正しく知るには、現場を見るに越したことはない。東京電力はホームページで現場視察の重要性を指摘している。その通りだと思う。メディアや消費者団体など様々な人たちに向けて、オンライン視察も含め、「現場を見てもらう視察」を積極的にやってほしい。現場を見た第三者の目こそが、一番信頼される情報発信となるだろう。

- 14 Sep 2021

- COLUMN

-

福島第一廃炉に関するIAEAレビューミッションが評価レポート、2018年以来の来日

IAEA・グゼリ氏(右)より評価レポートを受取る江島経産副大臣(経産省ホームページより引用)福島第一原子力発電所の廃炉に関するIAEAのレビューが8月27日に終了し、26の評価事項と23の助言を示した評価レポートが、来日中の同レビューミッションで団長を務めたIAEA核燃料サイクルの廃棄物技術部長・クリストフ・グゼリ氏より江島潔経済産業副大臣に手渡された。〈経産省発表資料は こちら〉IAEAによるレビューミッション来日は、2018年11月以来5回目となるが、今回は感染症対策のため、チーム全員の来日ではなく、6月末から8月初めにかけて週2回のオンラインを通じた討議を経た後、福島第一原子力発電所の現地視察についてはグゼリ氏を含む2名が23、24日に行う形となった。福島第一を訪れALPS処理水を手にするグゼリ氏(東京電力ホームページより引用)処理水の安全性に関しては、別途9月にIAEAの担当幹部が来日し専門的評価が行われる予定だが、27日にフォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者説明を行ったグゼリ氏は、4月の日本政府による処理水処分に関する基本方針決定について、廃炉計画全体の実行を促進するものとして「評価すべき点」と述べた。2018年の前回レビューミッションからの主な進展としては、3号機使用済燃料プールの燃料取り出し完了(2021年2月)、汚染水発生量が約170㎥/日(2018年度)から約140㎥/日(2020年度)に低減したことなどがあげられるが、グゼリ氏は、「東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーは詳細な計画を示しており、安全に対する強いリーダーシップも発揮されている」と、組織・プロジェクトマネジメント力を評価。2020年4月に完了した1/2号機排気筒の解体作業にもみられた地元産業の活用についても、「地元の雇用創出や経済活性化につながるもの」などと、肯定的な見方を示した。また、2022年に2号機より着手予定の燃料デブリ取り出しについては、「包括的に性状把握を行っていく必要がある」と、7月に英国より日本に到着したロボットアームによるサンプリング調査の意義を強調したほか、廃棄物の管理や最終的な処分までを見据えた研究開発の必要性も指摘した。

- 27 Aug 2021

- NEWS

-

経産相とIAEA事務局長とが会談、福島第一レビューミッション来日で合意

8月18~20日の日程でオーストリアを訪問中の梶山弘志経済産業相は19日、R.M.グロッシーIAEA事務局長と会談し、日本側の要請に応じ福島第一原子力発電所の廃炉、および処理水の安全性に関する各レビューミッションの来日について合意した。〈経産省発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所の廃炉全般に関しては、政府・東京電力による中長期ロードマップに基づく取組の進捗状況に対する国際レビューとして、これまで4回にわたりIAEA専門家で構成されるレビューミッションを受け入れている。直近のミッションは、2018年11月に来日しており、日本に対し、17の評価事項と21の助言を提示した。今回の会談で、5回目となるミッションが8月23日の週に来日することが決まり、梶山大臣は、グロッシー事務局長に対し、厳正で透明性のあるレビュー実施を依頼した。また、処理水の安全性に関するレビューについては、9月にIAEAの担当幹部が来日し開始することで合意。処理水の放出時における周辺環境への影響を含む安全性について、IAEAの安全基準に照らした専門的評価がなされる予定。福島第一原子力発電所の処理水に関しては、梶山大臣がグロッシー事務局長と4月にTV会談を行った際、(1)レビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保――で協力を要請しており、7月にはIAEAの支援について日本政府・IAEA間で署名が行われている。この他、会談で、梶山大臣は、カーボンニュートラルの実現に向けた原子力の持続的な利用に関して、原子力分野の人材育成と正確な情報発信に関する新たな取組について提案。IAEAが加盟国に対し実施する原子力人材の育成事業で、事故の教訓を踏まえ福島第一原子力発電所を専門教育の場として活用することを提案するとともに、若手女性研究者の原子力科学・技術分野でのキャリア構築支援を目的として創設された「IAEAマリー・キュリー奨学金」などへの支持を表明した。「IAEAマリー・キュリー奨学金」は、2020年の国際女性デー(3月9日)に、マリー・キュリー博士の功績を顕彰して、グロッシー事務局長が立上げを表明したもので、日本も50万ユーロの支援を行っている。

- 20 Aug 2021

- NEWS

-

原子力学会、福島第一処理水に関しオンラインセミナー開催

原子力学会・中島会長(原子力学会ホームページより引用)日本原子力学会は6月12日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関するオンラインセミナーを開催した。4月に「海洋放出を選択する」との政府による基本方針が決定されたのを受け、同学会は6月7日、「廃炉の円滑な遂行と地元産業の再生・コミュニティの復興」の総合的推進を妨げない考えから、科学的・技術的に実行可能でリスクの少ない選択肢として、できるだけ速やかな実施を提言する見解を発表。今回のセミナーは、見解を踏まえ、福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の連絡会「ANFURD」との共催で行われたもの。処理水中のトリチウム濃度希釈のイメージ(資源エネルギー庁発表資料より引用)処理水の取扱いに関する政府の基本方針については、資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長の奥田修司氏が説明を行った。これを受け、原子力学会会長の中島健氏は、2年後を目途に開始される海洋放出に関し、処理水中に含まれるトリチウムの希釈濃度(WHO飲料水基準の約7分の1)と管理目標値(年間22兆ベクレル)を踏まえ、「完了まで40年程度はかかる」見通しから、今後の廃炉戦略構築に向けて課題となることを示唆。「ANFURD」では放射線被ばく・健康影響に係るリスクコミュニケーションなど、情報発信活動に取り組んでいるが、同氏は、地域社会の理解・合意形成の重要性を改めて強調する一方で、「風評被害について発信すること自体が却って風評被害の発端となっているのでは」とも懸念した。その上で、アカデミアの立場から、今後も原子力・放射線分野だけに留まらず、社会科学の専門家からも知見を受けるとともに、海外の学会とも連携しながら国・東京電力の取組を支援していく考えを述べた。また、トリチウムの海洋拡散予測について、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター副センター長の町田昌彦氏が研究成果を説明した。数理科学が専門の同氏は、自然発生、核実験、原子力施設に由来するトリチウムの沿岸/沖合での存在量を「ボロノイ分割法」と呼ばれる手法で調査・分析した評価結果を披露。同氏は、海洋放出の管理目標値(年間22兆ベクレル)は、調査で設定した一定のエリアの沖合における平均存在量(250兆ベクレル)の11分の1に過ぎず、「放出による福島沖合への影響は僅か」であることを説いた。加えて、過去には核実験に伴いトリチウムの存在量が基本方針に示す管理目標値を遥かに上回る時期もあったとしている。風評被害対策については、社会学の立場から筑波大学社会学類准教授の五十嵐泰正氏が調査データや取材経験に基づき問題点を指摘した。同氏はまず、消費者庁が毎年実施する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」結果を示し、福島県産品への忌避傾向が年々下がっている状況下、出荷制限体制・検査実施に係る認知度が最近1年間で大きく下落しているとして、「コロナの影響もあるが関心低下が極めて顕著に進んでおり、科学的な説明・啓発も時期を追うごとに効果が限定的になる」などと懸念。さらに、他の調査結果から、処理水が海洋放出された場合の福島県産海産物に対する購入の忌避傾向に関し、「2018年時点の2倍以下で、事故直後よりは低い」とした上で、いわゆる「買い控え」が長期化・固定化する市場的要因として、(1)取引順位の低下(代替産地の台頭)、(2)流通のスイッチングコスト(仕入産地を変える際のバイヤー交渉)、(3)関連業者の廃業、(4)過剰な忖度(取引先・贈答先に対するネガティブ評価)――をあげた。流通量が低迷する懸念に関しては、都内大手スーパーによる福島県産品販売促進イベントでの「売れ行きは良好でリピーターも多いが、十分な供給量がなく安定して売り場を作れず、取組店舗を増やせない」といった現場の声を例示。五十嵐氏は、「販路を絶対に閉ざさない」覚悟で、適切な供給量を維持し消費者に近いところからコミュニケーション促進を図っていく必要性を強調した。

- 16 Jun 2021

- NEWS

-

福島第一処理水に関する政府WGが宮城県で開催

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議のもとに置かれたワーキンググループが6月7日、宮城県内(県庁)で第2回会合を開催。同WGは5月31日に福島県内で初会合が行われたが、今回は、宮城県設置の処理水取扱いに関する連携会議との併催として、村井嘉浩知事(連携会議座長)他、同連携会議を構成する県産業団体・自治体関係者が意見を述べ、WG座長の江島潔経済産業副大臣らが質疑に応じた。宮城県・村井知事開会に際し挨拶に立った村井知事は、「インフラ復旧などのハード面については多くの被災地で取組が完了した一方で、被災者への心のケアや移転先でのコミュニティ形成の問題、産業の再生支援など、ソフト面については今後も中長期的な取組が必要となっている」と、東日本大震災発生から10年を経過した県内復興・再生の現状を概括。その上で、処理水の海洋放出に関し、「震災から立ち直りつつある本県の水産業を始め、多くの産業に多大な影響をもたらすもの」などと懸念を述べ、地元の意見を十分に受け止めるよう要望した。宮城県水産林政部長の佐藤靖氏は、県水産業界としての「海洋放出には反対」とする大勢の意見とともに、他の処理水処分方策の再検討、今後の風評抑制・賠償に係る具体策の提示、諸外国による輸入規制の撤廃に向けた働きかけなど、国や東京電力に対する要望事項を説明。宮城県水産物流通対策協・布施副会長県漁業協同組合代表理事組合長の寺沢春彦氏は、ホヤの輸入規制継続など、水産物への風評が根強く残る現状から、「放出するのであれば禁輸措置の解除まで待つなど、目標を定め強い信念をもった対応を求める」と訴え、県水産物流通対策協議会副会長の布施三郎氏は、トリチウム除去技術の実用化の見通しについて尋ねたほか、若手水産業者からも意見を聴取するよう求めた。江島経産副大臣これに対し、江島経産副大臣は、水産行政に対する思い入れを国政入りする前の山口県下関市長在任時に抱いたとし、ホヤ漁の乗船体験にも触れた上で、「宮城県の漁業が次世代に継承されるよう支援していく」と強調。トリチウム除去については、「専門家による評価から現時点で実用化できる方法は確立していないとの結論に至ったが、常に方針を見直せる体制をとっている」と、引き続き技術動向を注視していくものと説明した。また、観光産業の立場から県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長の佐藤勘三郎氏はまず、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴う集客の急激な落ち込みを踏まえ、2年後目途の海洋放出開始時期におけるホテル・旅館の経営状況に悲観的な見方を示した。その上で、処理水の処分方策に係るこれまでの説明を振り返り、「会話になっておらず、これでは絶対に風評被害はなくならない。まず信頼感を熟成すべき」と厳しく指摘。トリチウムの自然界への排出に係る情報発信に関し、県議会副議長の外崎浩子氏は、「宮城県は水産業を生業としている。『他国でも行われているから問題ない』という説明は、どこでも通用するものではない」などと述べ、慎重な対応を求めた。さらに、県市長会副会長で気仙沼市長の菅原茂氏は、現在放映中の同市を舞台とした連続ドラマ「おかえりモネ」に描かれる地元漁港のシーンをあげ、「被災地の漁業者たちは復興に向けた手応えを感じつつある」とした上で、国・東京電力に対し最大限の風評被害対策を切望。東京電力・髙原福島復興本社代表横山信一復興副大臣は、国際機関や地元とも連携した正確かつ臨機応変な情報発信の重要性を強調し、SNSやインフルエンサーも活用した「プッシュ型」の取組を進めていく考えを述べた。茨城県選出の衆議院議員である葉梨康弘農林水産副大臣はまず、最近の霞ヶ浦産天然ナマズの出荷解禁を紹介。農水産物の輸入規制撤廃に向け、農水省に7月に新設される「輸出・国際局」を通じ取り組んでいくとした。オブザーバーとして出席した東京電力福島復興本社代表の髙原一嘉氏は、「事故の当事者としての責任を自覚し、信頼回復に全力を挙げて取り組んでいく」との決意を示した上で、処理水の安全性に関する国内外への情報発信や風評影響の抑制に努めていく考えを述べた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 08 Jun 2021

- NEWS

-

福島第一処理水の処分で政府WGが初会合、地元関係者より意見を聴取

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に向けた政府による基本方針決定を受け、風評被害対策などの諸課題について整理するワーキンググループが5月31日、福島県内2か所(福島市、いわき市)で初会合を行い、鈴木正晃副知事他、地元の産業団体より意見を聴取した。基本方針では、処分方法として「海洋放出を選択」、東京電力に対し「2年程度後を目途に福島第一原子力発電所の敷地から放出するための準備を求める」とした上で、風評被害対策については、政府が前面に立ち一丸となって、(1)国民・国際社会の理解の醸成、(2)生産・加工・流通・消費対策、(3)損害賠償――に取り組むとされている。同基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議が新たに設置されたが、同WGでは今後他県でもヒアリングを実施し、調査・議論の結果を取りまとめた上、同会議が年内を目途に策定する中長期的な「行動計画」に資する運び。江島経産副大臣初会合には、WG座長を務める江島潔経済産業副大臣の他、政府関係者として、横山信一復興副大臣、葉梨康弘農林水産副大臣、神谷昇環境大臣政務官ら、東京電力からは小野明・福島第一廃炉推進カンパニープレジデントらが出席。開催に当たり、江島副大臣は、「現場の生の声を一つ一つ受け止め、関係省庁がそれぞれの課題に取り組むことを通じ、次に講ずべき対策に反映させていきたい」と述べた。鈴木福島県副知事福島市内の会場では、まず鈴木副知事が意見陳述に立ち、処理水処分の基本方針決定に関し、「県民の間にはこれまで10年にわたり積み重ねてきた復興や風評払拭に向けた努力の成果が水泡に帰する不安感が増大している」と、懸念を表明。その上で、風評被害対策について、「回復傾向にあった農林水産業の県産品価格や担い手に再度下落・減少が生じないよう、観光誘客に影響が及ばないよう、将来にわたり安心して事業を継続できるよう、県全域を対象とした具体的な対策を被害が顕在化する前に講じてもらいたい」と切望した。この他、福島県商工会議所連合会、福島県農業協同組合中央会、福島県水産市場連合会、福島県旅行業協会が意見を陳述。各者ともそれぞれの立場から風評被害対策の拡充を要望・提案したが、県水産市場連会長の石本朗氏は、卸売業者として「世界一の安全・安心」を自負しつつも県産水産物が置かれた厳しい流通状況を訴え、「一番の問題は『消費者の心』の部分にある」と、風評の本質に対する十分な理解を国に求めた。野﨑福島県漁連会長WG会場はいわき市内に移り、続いて福島県漁業協同組合連合会会長の野﨑哲氏、福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏より意見を聴取。両氏とも処理水の海洋放出に反対の立場を明示した上で、野﨑氏は今回の基本方針決定に至ったプロセスに関し「何とも割り切れないものがある」と疑問を呈したほか、小野氏は最近のクロソイからの放射性物質検出を受けた消費者への問合せ対応を振り返り、情報発信の工夫とともに、「信なくば立たず」として根底に信頼関係が必要なことなどを訴えた。福島県の漁業再生に関し、葉梨農水副大臣は、2020年の沿岸漁業・海面養殖業の水揚量が2010年比の18%にも満たない現状をあげ、「大変深刻。本格的な回復・再生に向けもっと力を入れていかねばならない」と強調。横山復興副大臣は、福島県産品に係る理解活動の一例として、1月に開催された県産魚介類「常磐もの」を使った全国オンライン料理教室を紹介するなどした。地元産業団体からは、風評被害対策の他、廃炉人材の確保に向け原子力教育の充実化を求める意見、最近の東京電力における核セキュリティ上の疑義に対する危惧の声もあがるとともに、漁業・水産加工業の後継者問題に関する質疑応答もあった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 01 Jun 2021

- NEWS

-

新刊「世界の原子力発電開発の動向」を紹介 原産協会理事長会見

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月28日、記者会見を行い、同日刊行した「世界の原子力発電開発の動向 2021年版」について紹介した。原産協会が毎年刊行しているもので、世界の電力会社などに行ったアンケートをもとに、2021年1月1日現在のデータを集計している。各国で運転中、建設中、計画中の原子力発電所の諸元とともに、運転期間延長、使用済燃料貯蔵、廃止措置に関する調査結果の他、革新的原子力技術の一つとして関心が高まる小型モジュール炉(SMR)の特集記事も掲載。同2021年版によると、2020年中に中国とロシアで新たに3基・118.8万kWが営業運転を開始し、世界で運転中の原子力発電所は計434基・4億788.2万kW。中国とトルコで5基・542.4万kW分が着工し、建設中のプラントは計59基・6,508.7万kW。今後新設される予定の計画中のプラントは計82基・9,421.6万kWとなった。2020年のトピックスとしては、5月に世界初の海上浮揚式原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ」(電気出力3.5万kW×2基搭載、タグボートで曳航・係留)が営業運転を開始したことがあげられ、新井理事長は「SMR時代の幕開け」と期待。また、9年ぶりに新規原子力発電導入国における初号機運転の動きがあり、UAEで8月にバラカ1号機、ベラルーシで11月にベラルシアン1号機が送電開始し、新たに原子力発電国となった。さらに、米国では、3月にビーチボトム2、3号機の80年運転が承認され、最近では2021年5月にサリー1、2号機もこれに続くなど、長期運転に向けた動きが顕著となっている。この他、新井理事長は、4月14日に発表した理事長メッセージ「福島第一の多核種除去設備等処理水の処分方針決定に寄せて」について解説するとともに、現在検討が進められているエネルギー基本計画の見直しに向けた考え方を、同日開催の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会での発表資料をもとに説明。「わが国は2050年カーボンニュートラルの実現に加え、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度から46%削減することを内外に表明した。その目標達成に原子力の活用は不可欠だが、その役割を果たすためには、再稼働を着実に進めることに加え、設備利用率の向上や運転期間延長が必要。2050年やその先を見据えると、今から新増設・リプレースの明確な方針を打ち出すべき」とした。さらに、原子力発電所の長期停止が技術力の維持・継承に及ぼす影響も懸念し、「エネルギー基本計画の中で、将来にわたる原子力利用をしっかりと位置付けてもらいたい」と要望した。記者からは、関西電力美浜3号機の40年超運転を始めとする国内原子力発電所の長期運転、原子力人材育成の現実的方策などに関する質問があり、新井理事長は、それぞれ原子力エネルギー協議会(ATENA)による技術的支援、原産協会による合同企業説明会「原子力産業セミナー」や全国の大学・高専を対象とした「出前講座」の開催など、産業界の取り組み状況を説明した。

- 31 May 2021

- NEWS

-

福島第一、処理水の海洋放出に向け測定・評価用の「サンプルタンク群」整備へ

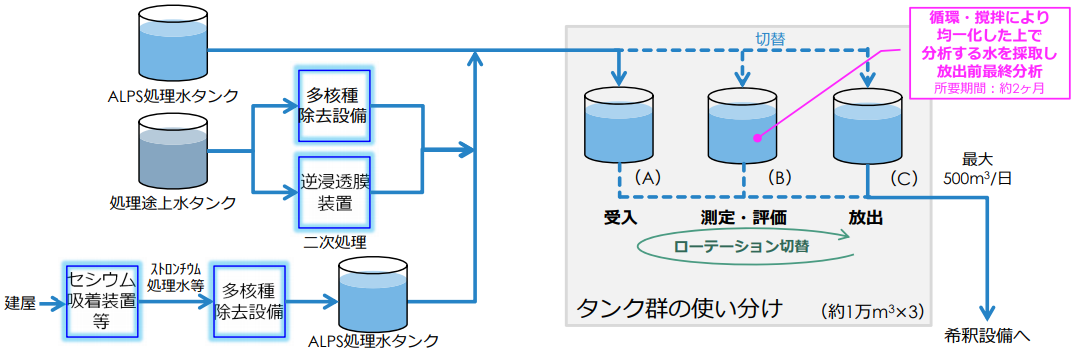

東京電力は5月27日、福島第一原子力発電所廃止措置の進捗状況を発表した。同社は4月に、汚染水の浄化に伴い発生する処理水の処分方法として「海洋放出を選択する」との政府の基本方針が示されたのを受け、2年後を目途に海洋放出を開始するため、必要な設備の設計・運用の具体的検討に向けて、トリチウムの希釈評価やタンクの取扱いなどに関する当面の前提条件を整理。今回、「放出設備」の一つとなる「サンプルタンク群」を約3万㎥分用意する考えを明らかにした。放出する前に行う放射能濃度の測定・評価は核種により時間を要するものもあるため、「受入」「測定・評価」「放出」の3つの役割を持つ「サンプルタンク群」のそれぞれに、日々発生する処理水150㎥の2か月分となる約1万㎥ずつを割り当て、これらを6か月周期でローテーションしながら効率的に運用。測定・評価の円滑な実施を図る。「サンプルタンク群」は、処理水を再浄化する可能性も考慮し、多核種除去設備(ALPS)近傍の既存タンク群(K4タンク群)を、「放出設備」として用途を変更する形で起用。処理水の保管用タンクと異なり、循環用とかくはん用のポンプ、弁、試料採取用配管、電源、制御装置を追設するなど、改造を行う。K4タンク群の用途変更に伴う処理水保管容量約3万㎥分の受入れ先については、同容量のタンクを別途建設することで対応。合わせて、貯留されている処理水の減少に向け、汚染水発生量の低減、核種の測定・評価時間の短縮にも継続的に取り組んでいく。処理水の取扱いに関する政府の基本方針では、「新たな技術動向を注視し、現実的に実用可能な技術があれば積極的に取り入れていく」とされているが、東京電力は同日、第三者機関を活用したトリチウムの分離技術に関する公募を開始した。この他、2020年に内閣府が示した日本海溝津波に係る評価を踏まえた「日本海溝津波防潮堤」の設置工事に6月中旬以降より着手することも発表。津波リスクの低減に向け2023年度下期の完成を目指すとした。

- 28 May 2021

- NEWS

-

「当事者意識」の有無で報道はこんなに違う!

東京電力福島第一原子力発電所の敷地内にたまる「ALPS(アルプス)処理水」の海洋放出が今年4月13日、決まった。廃炉作業に向けて、大きな一歩を踏み出したといえるが、政権の動向次第では決定が覆される可能性もあり、予断を許さない。カギとなるのはやはり今後の報道だろう。今回は、事態をなんとか前進させようとする「当事者意識」をもっているかどうかで、新聞記事のトーンが大きく異なることを指摘したい。 最初に「当事者意識」を定義しておきたい。ある事柄に直接かかわっているという自覚をもつことを当事者意識というが、もっと言えば、傍観者(評論家)のようにならず、自分の問題として事態を良くしようとするスタンスのことだ。この当事者意識の観点から、政府の海洋放出決定を受けた4月14日付けの朝日新聞と読売新聞を読み比べてみた。どの新聞でもそうだが、論調の違いはまず見出しに表れる。朝日の一面トップの見出しは「処理水 海洋放出へ 風評被害、適切に対応」「政府方針決定2年後めど開始」。さらに同じ一面に載った解説の見出しは「唐突な政治判断 地元反対押し切り」だった。一方、読売の一面トップは「福島第一 処理水23年めど海洋放出 飲料基準以下に希釈」で、副見出しは「政府決定『風評』東電が賠償」だ。朝日と読売で決定的に異なるのは、読売が見出しに大きな文字で「飲料基準以下に希釈」という言葉を入れたことだ。朝日では地元の反対を押し切ったというニュアンスが強く伝わるのに対し、読売はあえて処理水について「飲料基準以下に希釈」をうたい、安全性を強調した。どちらが安心感を醸成するかはいうまでもなかろう。この差は一面トップ記事の冒頭の前文からもうかがえる。朝日の一面トップの冒頭の文章は「菅政権は13日、海洋放出する処分方針を決めた。風評被害を懸念する声は根強く、放出が終わる時期の見通しは立っていない。先行きが見えないまま、処理済み汚染水の保管を続けてきた対策は大きな方針転換を迎えた」(一部省略)とある。まるで他人事のように冷めた目で事態を見ていて、「先行きが見えない」と事態を突き放すかのような印象を与える内容だ。これに対し、読売は「政府は13日、海洋放出を正式に決めた。事前に大量の海水で薄め、放射性物質の濃度を飲んでも健康に影響がないとされる国際基準よりもさらに引き下げる。東電は2023年をめどに放出を開始し、期間は30年以上の長期に及ぶ見通し」。読売も放出が長期に及ぶとしているが、「先行きが見えない」という他人事的な言葉は使っていない。それどころか、短い文字数の前文であえて「飲んでも健康に影響がないレベルにしてから海洋に放出する」という事実を強調している。この処理水問題では、海洋放出によって人体や環境にどのような影響が及ぶかが世間の最大の関心事である。このことにどう応えるかが注目されるが、読売は「飲んでも健康に影響がない国際基準よりもさらに低いレベル」を強調し、世間の不安に応えようとしていることが分かる。■海外でのトリチウム放出をどう伝えるかがポイント政府の決定に対して、朝日と読売がいかに異なったスタンス(政治姿勢)で記事を書いているかの差は2面、3面にも表れる。読売は「海洋放出 世界の通例」との見出しで韓国や英国、フランス、中国、国内の他の原子力発電所でもトリチウムを含む処理水を流している状況を詳しく報じた。「海洋放出は国内外で実績が多く、安全管理の方法は蓄積されている。住民の健康や環境への悪影響は考えられず、・・」と書き、各国の放出量の数値を一覧表にして掲載した。海洋放出は日本だけの特別な事例ではなく、これまで長期間にわたり国内外で放出されてきたという事実を国民に伝えれば、安心感が生まれるはずだというニュアンスが伝わる内容だ。一方、朝日は「いちから わかる!」という解説コラムでトリチウムの放出リスクについて触れている。「日本に限らず、海外でも原発1施設あたり、年間数兆~数十兆ベクレルを排水している。国(日本)の放出基準は1リットルあたり6万ベクレル。基準の40分の1まで薄めるそうだ」と他国でも放出している様子に触れているが、すぐそのあとに「でもやっぱり不安もあるなあ」と書く。読売がWHOの飲料水ガイドライン(1リットルあたり1万ベクレル)よりもはるかに低い濃度で放出すると書いたことに対して、朝日は数字を記した表を載せ、そこに「WHOの飲料水ガイドラインは1リットルあたり10000ベクレル、東京電力の放出時は1500ベクレル」と載せ、よく見れば、飲料水のガイドラインよりも低く放出することが分かるが、あえて読売のような記述的な解説をしていない。■もっと建設的な提言ニュースを期待したいさらに、朝日は「処分方針への態度をあいまいにし、決断を先延ばしし続けてきた」と書き、「風評対策 効果見通せず」と批判的なトーンを展開。それに加え、「中国が『深刻懸念』 韓国『強い遺憾』 米は決定を評価」(※筆者注:「米は決定を評価」の文字が小さい)との見出しで中国や韓国の言い分を載せている。中国や韓国も海へトリチウムを放出しているという事実をしっかりと詳しく書いてほしいところだが、その誠意は見られない。また、朝日は決断の先延ばしを特に問題視しているが、では仮に、5年前に政府が海洋放出を決定していたら、「よくぞ決断した。評価したい」と政府を後押ししただろうか。それはまずありえない。5年前に決断していれば、間違いなく「国民との議論を十分にせず、熟議を経ないまま海洋放出した」と非難しただろう。政府の決断が早ければ、「議論を打ち切った」と非難し、決断が遅ければ「先延ばし」と批判する。私はこういう報道スタンスを「評論家的」と呼びたい。いずれは必ず実行せねばならない課題に対して、自分は高見の見物に位置して、批評を繰り返すような報道スタンスに、はたして国民は共感するだろうか。もし先延ばしが許されないなら、新聞社自らが政府の決断を促すような建設的な記事(情報)を流し、事態を前進させようと頑張ればよいのに、この処理水問題を見る限り、そういう事態を打開するような当事者意識が朝日には見られない。もちろん朝日新聞のこうした批判的な姿勢を評価する人が多いことも承知しているし、朝日新聞が政権の問題点をただすうえで数々の良い記事を書いていることも分かっているが、それでも、この種の「避けて通れない難題」に対してはもっと建設的な提言記事を期待したいところだ。処理水の海洋放出に対して国民が抱くイメージは報道次第で良くも悪くもなる。報道機関が「当事者意識」をもって処理水問題を報じてくれれば、事態はもっと良い方向に向かうのになあ、と今回の読み比べで認識した次第である。同じテーマを追いながら、2紙を比べるだけでもこれだけの差がある。やはり新聞は1紙だけに頼るとその1紙の色に染まってしまう。新聞はできるだけたくさんあったほうが民主主義にとって健全である。1紙だけを長く購読するのではなく、主要な新聞を半年ごとに交互購読するのがよい。ふとそんなことも感じた。

- 17 May 2021

- COLUMN

-

規制委、東京電力より福島第一ALPS処理水の海洋放出対応について聴取

原子力規制委員会の福島第一原子力発電所廃炉に関する監視・評価検討会は4月19日、東京電力より、ALPS処理水(トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで多核種除去設備等で浄化処理した水)に係る政府の基本方針を踏まえた対応について聴取した。13日に、政府の「廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議」は、2年後を目途にALPS処理水を海洋放出する方針を決定。これに対し、実施主体となる東京電力は、「基本方針に基づき、国際基準に準拠した原子力安全に係る規制を始め、各種方針等を厳格に遵守することはもとより、風評影響を最大限抑制するための対応を徹底するべく取り組んでいく」との姿勢を示し、16日にはALPS処理水の処分に関する対応(基本的考え方)を発表した。規制委員会は、今後の海洋放出実施に関し、同社からの福島第一原子力発電所廃炉に係る実施計画変更認可の申請を受け、排水設備の設計、希釈方法、核種濃度の測定・評価方法などの審査を行う。検討会では、東京電力福島第一廃炉推進カンパニープロジェクトマネジメント室長の松本純一氏らが説明。ALPS処理水の海洋放出に当たっては、基本姿勢として、法令に基づく安全基準はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人および環境への放射線影響評価により、放出する水が安全であることを確実にし、公衆や周辺環境、農林水産品への安全を確保するとしている。放出する水については、トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで何回でも浄化処理し、濃度の測定・評価、第三者による確認を行い、取り除くことが難しいトリチウムは大量の海水で(100倍以上)希釈。「二次処理」、「第三者による確認」、「十分な希釈」により、安全であることを確実にする。ALPS処理水の処分完了には10年以上が見込まれるため、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信・風評被害対策、適切な賠償に努め、環境モニタリングの一環として魚類の飼育試験計画や、現状では困難なトリチウムの分離技術についても継続的に知見獲得を図っていく。海洋放出に必要な設備配置・設計に関し、検討会の有識者からは、具体的計画を順次示して欲しいとの意見や、信頼性の観点から新たな風評被害発生を懸念する声もあった。また、元原子力規制庁長官で事故直後の現場指揮に当たった経験を持つ安井正也氏は、3号機使用済燃料取り出しで生じたトラブルも振り返りながら、「確実に動かせる、何か不具合があっても対応できるバックアップ体制を築くよう、十分な資源を投資し余裕のある設計・施工がなされることを願う」と要望した。

- 20 Apr 2021

- NEWS

-

政府の廃炉・汚染水対策チーム会合、福島第一の処理水取扱いで意見を整理

福島第一原子力発電所に係る政府の廃炉・汚染水対策チーム会合(チーム長=梶山弘志経済産業大臣)が10月23日、総理官邸で行われた。汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)で取り除くことのできないトリチウムを含んだ、いわゆるALPS処理水の取扱いが課題となっている。ALPS処理水の取扱いに関しては、資源エネルギー庁の小委員会が2月に「制度面や技術面から、現実的と考えられるのは、海洋放出か水蒸気放出」とする報告書を取りまとめ、政府による方針決定に向けて関係者との意見交換、パブリックコメント、説明会が行われていた。同チーム会合では、経産相以下、関係省庁の副大臣、原子力規制委員会委員長他、日本原子力研究開発機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力が出席のもと、これまでに寄せられた意見を整理した。4~10月に計7回にわたり開催された意見交換では、自治体・議会・町村会や、住民団体、経済、農林水産業、観光業、流通、消費者の各関連団体、計29団体・43名が公開の場で意見を表明。4~7月に実施されたパブリックコメントで寄せられた計約4,000件の意見を分類したところ、処理水の安全性への懸念で約2,700件、処分方法や分離技術開発の提案で約2,000件、風評影響・復興の遅延への懸念で約1,000件の他、「国民の合意がとれていない、時間をかけるべき」、海洋放出の方向性に関し「結論ありきの議論」、「国際社会から批判を受ける可能性がある」といった合意プロセスへの懸念も約1,400件に上ったという。梶山経産相は、チーム会合終了後の記者会見で、「いただいた意見に最大限対応することを前提にALPS処理水の取扱いを検討していく」と、今後の方向性を示し、「安全基準の厳格な遵守」を第一とし、関係各省に対して、意見を真摯に受け止め、風評被害の最大限の抑制、国内外に対する科学的根拠に基づいた正確な情報提供に努めるよう要請したと述べた。また、「27日にも政府方針を決定する」との一部報道に関しては、「具体的なタイミングを伝える段階にはない」と否定し、チーム会合での議論を踏まえ、「関係省庁で検討を深めた上で政府として責任を持って結論を出す」とした。

- 23 Oct 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水の取扱いで全漁連他より意見聴取

資源エネルギー庁は10月8日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに係る関係者からの意見聴取を都内で行った。2月に「現実的な方法は海洋放出および大気放出」とする委員会報告書が取りまとめられてから7回目の開催。今回は、福島県水産加工業連合会(Web会議で参加)と全国漁業協同組合連合会が意見を述べた。福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏は、まず定価販売ではなく市場でのせりや入札で価格が決まる業界特有の「自分で値段を決められない」システムがあることを述べた上で、漁場を巡る隣県とのあつれき、冷凍業者への依存、昨今の新型コロナウイルス騒動による消費低迷など、県内水産業の置かれた厳しい現状を憂慮。同氏は、いわき市の郷土料理とされるさんま味りん干しの製造に携わっており、「食材は北海道産でも、加工は福島というだけで忌避される」と、水産物への根強い風評被害が生じていることから、処理水の取扱いに関し「特に海洋放出に関しては断固反対」と主張した。全国漁業協同組合連合会会長の岸宏氏も、「諸外国にも影響を与える極めて重要な問題」として反対意見を強調。同氏は、「風評被害の発生は必至で極めて甚大。これまでの漁業者の努力が水泡に帰すとともに、失望、挫折を引き起こし、わが国の漁業の将来に壊滅的影響を及ぼす」と、処理水放出への懸念を示し、「安心できる情報提供が第一。新たな風評被害を起こさないこと」などと、今後の取扱いに向けて慎重な判断が必要なことを訴えた。福島第一原子力発電所の処理水を貯蔵するタンクは2022年夏頃に満杯となる見込みだが、梶山弘志経済産業相は、9日の閣議後記者会見で、政府としての処理水の取扱い方針決定に向けて、「これまでに寄せられた意見をできるだけ早急に整理し、関係省庁と検討を深めた上で結論を出したい」と述べた。

- 09 Oct 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一原子力発電所処理水の取扱いで日商他より意見聴取

資源エネルギー庁は9月9日、福島第一原子力発電所で発生する処理水について、政府としての取扱い方針を決定するための「関係者のご意見を伺う場」を都内で行った。2月の委員会報告を踏まえたもので、4月の初回開催から6回目となる。今回は、日本商工会議所、千葉県、宮城県(WEB会議システムにて参加)、茨城県(同)が意見を表明。処理水の取扱い決定に関し、丁寧な情報発信・説明と風評被害対策の拡充を訴えた。日本商工会議所の久貝卓常務理事は、処理水の放出に関し、「いまだ払拭されていない風評被害がさらに上乗せされる」といった地元商工会議所の意見、韓国を始めとする輸入規制の継続も受け、特に水産業では震災前の水準と比較し売上が激減している現状から「本当に困る。われわれを殺す気か」との切実な声も出ていることをあげ、経済的補償スキームを国が明確に示すべきと要望。千葉県の滝川伸輔副知事は、昨秋の大型台風に伴う被害にも触れ、潮干狩場や観光農園・直売場などの来客減、年間水揚量が全国1位とされる銚子漁港を有する銚子市から「地域経済全体に影響を及ぼさないよう対応を求める」との要望書が提出されたことなど、観光業も含めた風評影響に懸念を示した。宮城県の遠藤信哉副知事は、「沿岸では津波による被害を受け、基幹産業の復旧・復興、生活・生業の再建におよそ10年を要した」と、茨城県の大井川和彦知事は「福島県の漁業者とは福島第一原子力発電所事故以前、お互いの海域に入りながら漁を行っていたが、今も中断されている」などと、地元水産業が置かれた厳しい現状とともに、魚介類の検査体制や販路拡大の取組について説明。大井川知事は、処理水の取扱いに関し「現実的な方法は海洋放出および水蒸気放出」とした委員会報告について、「結論ありきの取りまとめのように見えてならない」と指摘し、「地域社会や環境に対しより影響の出ない方法は本当にないのか」も含め、既定路線にとらわれずに議論した上で、具体的な説明がなされる必要性を訴えた。

- 10 Sep 2020

- NEWS

-

村からの脱却

「公益事業を担う電気事業者として今回の問題を大変重く受け止めており、多大なるご心配やご迷惑をお掛けしていることを、同じ電気事業に携わる者として改めて心よりお詫び申し上げる」この発言を聞いた時、率直に言って強い違和感を禁じ得なかった。2019年10月18日、電気事業連合会会長の定例会見における冒頭の挨拶の一部分だ。関西電力の役職員が高浜発電所の立地自治体である福井県高浜町の故森山栄治元助役から多額の金品を受領していたことが判明、電事連会長が交代した直後の会見である。この事件、最初にニュースを聞いた際、原子力発電所の立地自治体の元幹部が電力会社に世間の常識を超える金品を提供した理由がまず全く理解できなかった。関電の第三者委員会が今年3月14日に提出した『調査報告書』を読んで合点が入ったのは、森山氏が原子力発電所に関連した建設事業や警備事業に関わっていたことである。報告書には、「森山氏が社会的儀礼の範囲をはるかに超える多額の金品を提供したのは、その見返りとして関西電力の役職員に、自らの要求に応じて自分の関係する企業へ工事等の発注を行わせ、そのことによってそれらの企業から経済的利益を得る」ことが主たる目的であったと判断するのが、「自然かつ合理的」だと書かれていた。立地自治体に強力な影響力を持ち、関電に対して強い立場にあると同時に、関電から事業を受注する側でもあったわけだ。非常に素晴らしいビジネスモデルと言えるだろう。ただし、金品の提供は1990年代から認められると報告書にある。当時、電力価格は総括原価方式によって市場における競争なく決定されていた。キロワットアワー単位にすれば微々たる額とは言え、電力料金を原資に発注された事業で得られた資金が電力会社の役職員に還流していたとすれば、それは公益事業として大きな問題なのではないか。原子力発電所を建設し、運転して安定的に電力を供給するには、立地自治体との良好な関係が極めて重要であることは想像に難くない。また、地域によって様々な事情もあるだろう。しかし、少なくとも2011年の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故、その後の原子力を取り巻く大きな環境の変化、制度設計の改革は、事故の当事者である東京電力のみならず、原子力に関わる業界にとってそうした古くから慣行を断ち切らなければならない機会だったはずだ。「同額程度の返礼をした」、「返すつもりで保管していた」との申し開きもあったようだが、1)受け取った金品を会社でなく自宅に保管していたこと、2)事件の発覚が金沢国税局による森山氏の関係する会社への税務調査であったこと…の2点により、どのような言い訳も空疎に聞こえてしまう。ちなみに、電事連の会見に違和感を感じたのは、同連合会は電力業界の団体とは言え、本件はあくまで一会員企業の不祥事であるからだ。調査報告書を読む限り、この件について電事連、他の電力会社に責任があるとは思えない。自らの責任の範囲外のことを謝罪するのは、果たして正しいこと、良いことなのだろうか。むしろ、電事連会長がお詫びされたことにより、業界全体にこうした慣行があるのではないかと社会に疑われかねない。原子力発電所を所有・管理・運転する他社にそうした事例がないのであれば、電事連は関電により厳しい姿勢で臨むべきだったと考える。それが、「原子力村」と揶揄される状況からの脱皮だろう。電力・ガスシステム改革により、電力事業は自由化され、電気事業者各社は名実ともに競合になった。業界団体も当然ながらあり方を変えていくべきなのではないだろうか。 立地自治体に権限はあるのか?今回の関電の事件を通じて改めて感じるのは、原子力発電に関する電力会社、国、そして地方自治体の関係の難しさだ。例えば、2016年7月の鹿児島県知事選挙では、新人(当時)の三反園訓前知事が選挙の公約として『6つのお約束』を発表、そのなかには「熊本地震の影響を考慮し、川内原発を停止して、施設の点検と避難計画の見直しを行う」とあった。しかし、立地自治体の首長とは言え、県知事には原子力発電所の稼動に関する法的な権限がない。権限のないことが公職の座を争う選挙の公約とされるのは、冷静に考えれば非常に不思議なことである。改めて書くまでもなく、原子力に関する国の法令で、発電所の稼動・停止に関して地方自治体に何らかの権限を与える規定は存在していない。原子力規制委員会が規制基準に適合していると認めた場合、稼動の判断は事業者、即ち発電所を保有・運営する電力会社に委ねられる。福島第一原子力発電所の事故を背景に原子力に関わる法制、国の組織が一新され、2012年9月19日、国家行政組織法第3条に基づく原子力規制委員会が設立されたが、それ以前の制度でも、それ以後の制度の下でも、立地自治体に発電所の稼働に関する権限がないのは同様だったのである。権限がないと言うことは、即ち法的な責任もないと言うことだ。仮に原子力発電所で事故が起こり、周辺環境に何らかの被害が生じた場合、その責任は専ら国と事業者が負わなければならない。これは、原子力発電所が立地する自治体の首長、議会を守る意味もあると考えられる。そうした法体系の下、立地自治体が原子力発電所の稼動に権限を持つとの解釈があるのは、電力会社と立地自治体の間で締結したいわゆる「安全協定」があるからだろう。この安全協定は、原子力発電所を保有・管理・運転する電力事業者が、立地自治体、場合によっては立地自治体の周辺自治体に対し、安全の確保や放射性廃棄物、核燃料などの厳格な管理、自治体による立入調査の受け入れや事業計画などの報告、住民に損害が生じた場合の賠償、さらには事故・故障時の連絡などに関して約束事項を列記したものであり、言い換えれば立地自治体、周辺自治体との信頼関係を文書にしたものだ。原子力発電は、福島第一原子力発電所の例で衝撃的なまでに実感させられたように、万が一事故があった場合には、立地自治体、周辺自治体に筆舌に尽くし難い大きな負担を強いる。従って、事業者は安全の確保を最優先するだけではなく、それらの自治体に対し日頃から十分な配慮をすべきであると共に、理解を得るための地道な努力が極めて重要であることは間違いない。安全協定は、そのための重要な役割を果たしている。ただし、いかなる私的協定も法令を超えるものではないし、そうした規定は盛り込まれていないはずだ。原子力発電所の起動・運転・停止の決定は、法令上、原子力規制委員会の監督の下、あくまで電力事業者にその責任と権限が与えられているのである。 求められる「果断な政治判断」あってはならないことだが、原子力発電所に再び大きな事故が起こり、周辺の住民に何らかの被害が及んだ場合、法令上、責任を負うのはあくまで国と事業者だ。しかし、立地自治体、周辺自治体がその発電所の稼働に権限を持って同意していた場合、それらの自治体も責任を問われる可能性がある。それは、自治体の役割としては余りにも重過ぎるだろう。だからこそ、法令は自治体に権限を付与していないのである。今後、日本で原子力発電を継続するのであれば、この点を再確認する必要があるのではないか。法令に基づく日本の制度設計では、原子力発電は国と事業者の責任において行うものだ。立地自治体、周辺自治体へ状況を丁寧に説明し、理解を求める努力を惜しんではならないが、既設の発電所に関して再稼働の同意を必須要件とすることは、国のエネルギー政策を極めて不透明にするだけでなく、立地自治体に背負い切れない責任を負わせることにもなりかねない。県道や港湾を管理する自治体が原子力発電所の稼働を妨げる何らかの措置を講じたとしても、日本は法治国家である。一致できない点は、法律に基づいて解決すべきだろう。これは、福島第一原子力発電所に積み上がったトリチウム水の問題にも言えることだ。資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、今年2月10日に発表した『報告書』により、トリチウム水について、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」とした。この結論は、4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー報告書』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価されている。また、原子力規制委員会の更田豊志委員長は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(トリチウム水の)放出である限り、環境への影響やひいては健康への影響等は考えられない」と説明した上で、記者の「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し「おっしゃる通り」と回答した。こうした専門家の議論を見る限り、トリチウム水(更田委員長は「処理済水」と呼ぶように促している)の処理は、科学的問題ではなく、優れて政治・経済及び社会的課題と言える。福島第一原子力発電所の事故により、周辺にお住まいであった方々や企業が極めて厳しい状況に追い込まれ、農業関係者や漁業関係者が今も風評被害に苦しんでおられることは深刻な問題だ。一方、福島第一原子力発電所敷地内における処理済水の貯蔵が限界に近付いていることも間違いない。IAEAのフォローアップレビューには、処理済水の処分方針に関し、「安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら、喫緊に決定すべき」とあった。それは、処理済水の貯蔵が増えれば増えるほど、むしろ管理、処分は難しくなり、法令基準を超える濃度のトリチウム水が環境に漏出するリスクが高まるからだろう。原子力発電所の稼働、福島第一原子力発電所の処理済水の最終処分、こうした問題に直面して、日本の政治は往々にしてコンセンサスの醸成を重視し、迅速性を欠いて結果をより悪いものとする傾向があるように思う。さらに、ステークホルダーを必要以上に増やすことが、森山氏のような人物の影響力を強める要因になっているのではないか。関係する方々の意見や悩みを真摯に聞き、対応策を立てることは極めて重要だ。ただし、その悩みや苦しみを早く緩和するためにも、法令に基づく果断な政治判断が求められているだろう。 過去のしがらみを断つか、原子力を諦めるか原子力を見る社会の目は依然として極めて厳しい。そうしたなか、原子力規制委員会は、昨年6月12日、テロ対策のための「特定重大事故等対処施設」が定められた期限内に完成し、使用前検査に合格しない場合、発電用原子炉施設の使用停止を命じると決定した。その結果、このスケジュールを満たせなかった九州電力川内原子力発電所1、2号機が既に停止、関西電力高浜発電所3、4号機も10月までに停止する見込みだ。規制委員会は、2015年5月、新たな規制基準における特定重大事故等対処施設の設置に関し、「本体施設の工事計画認可から5年間」の猶予期間を設けると決めた。つまり、5年間の時間があったにも関わらず、間に合わなかったわけだ。原子力発電所は堅固な地盤の上に立っており工事が想定外に難渋した、原子力規制委員会の審査に予想外の時間を要したなど、電力会社にしてみれば様々な止むを得ない事情があったのかもしれない。しかし、どのような理由があろうと、与えられた期間に課されたミッションを果たせなかったことは、明らかに電力会社の失態である。約束を守れなかった企業が原子力発電所を運転することについて、社会はそれを容認するだろうか。一方、規制委員会の立場に立つと、ここで電力会社の求めに応じてさらに猶予期間を設けていれば、同委員会の社会的・政治的信頼性が揺らいでいたと見られる。それは、例えば原子力発電所の運転差し止めを求めた仮処分申請、本訴で原子力発電に対する裁判官の目が厳しくなるなど、結果として原子力の未来をより暗いものにしていたであろう。規制委員会の判断は、その担う責任から全く正しいと言え、これは事業者側の立場に寄り過ぎた過去の原子力安全行政との決別を示す好例の1つになったと考えられる。また、去る6月15日、関西電力は、森山氏から金品の提供を受けていた5名の元同社取締役に対し、善管注意義務違反があるとして、総計19億3,600万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたと発表した。判断は司法に委ねられるが、これは同社が原子力村のしがらみを断ち、社会の信頼を回復する上で非常に重要な一歩になるのではないか。お叱りを恐れずに書けば、原子力事業を継続するためには、法令に基づかない古い慣行やシステムからの脱却が最重要課題の1つと言える。政府についても、コンセンサスの醸成に努力する一方で、ある段階に達した時はより果断な政治判断が必要なのではないか。官民ともにそれができなければ、様々なステークホルダーの利害調整が優先され、時間の経過が不祥事の温床となり、結局、原子力不要論が世の中の大勢になりかねないだろう。

- 28 Jul 2020

- STUDY

-

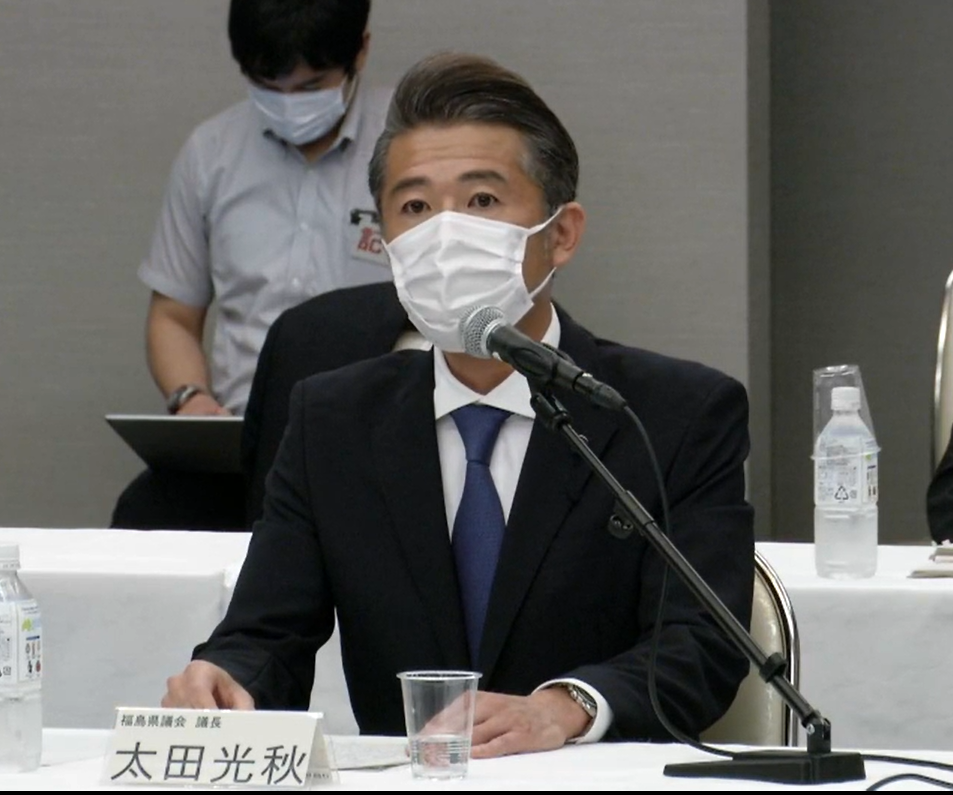

エネ庁、福島第一原子力発電所処理水の取扱いで県議会議長他より意見聴取

資源エネルギー庁は7月17日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する「関係者のご意見を伺う場」を福島市内で開催した。2月に取りまとめられた委員会報告を受け、政府としての取扱い方針決定に資するため4月以降行われているもので、5回目となる。今回は、福島県議会、福島県青果市場連合会、福島県水産市場連合会他より意見を聴取。福島県議会の太田光秋議長は、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外食産業の営業自粛やイベントの中止により生じた農林水産業・観光業への影響を、被災地として「より深刻なもの」と憂慮。処理水の取扱いに関し、県内市町村議会による海洋放出に反対する決議などを踏まえ、「国民の理解は十分に得られていない」として、(1)風評対策の拡充・強化、(2)幅広い関係者からの意見聴取と様々な観点からの検討、(3)取扱い方針を決定するまでのプロセス公開と丁寧な説明――を要望した。また、福島県青果市場連合会の佐藤洋一会長、福島県水産市場連合会の石本朗会長は、生産・出荷者と小売業の中間に位置する立場から、それぞれ「山菜・きのこ類(野生)が痛手を負っている」、「試験操業から脱せず苦しい思い」と、農産物の出荷制限や水揚量回復の遅れなど、実質的被害が継続している現状を訴えた。県漁業協同組合連合会との協調姿勢から、石本氏は「早急な海の回復が望まれる」と強調した上で、処理水の取扱い決定に際しては慎重を期するよう切望。川俣町在住の菅野氏、トリチウム分離技術の確立や全国レベルでの風評対策を強調(インターネット中継)この他、「福島原子力発電所の廃炉に関する安全確保県民会議」から4名が意見を述べた。その中で、川俣町在住の菅野良弘氏は、福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)では取り除けないトリチウムを巡る課題に関し、「分離技術が確立するまで保管の継続を」と述べ、委員会報告で処理水取扱いの現実的な方法の一つにあげられている海洋放出には反対する考えを表明。また、同氏は、風評被害対策に関し「今海洋放出を行ったらこれまでの努力が水泡に帰す。これは、福島県民皆が持っている不安」とした上で、長期的観点からわが国全体の問題として考える必要性を訴えた。資源エネルギー庁は、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する意見募集を、7月31日にまで延長し実施している。

- 20 Jul 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水で小規模事業者・消費者団体から意見聴取

資源エネルギー庁は6月30日、福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されている処理水の取扱いに係る意見聴取(4回目)を都内で行った。政府としての方針決定のため、2月に取りまとめられた委員会報告書を踏まえ4月以降実施しているもの。今回は、全国商工会連合会、日本ボランタリーチェーン協会、全国消費者団体連絡会より、小規模事業者や消費者の立場からの意見を聴取した。全国商工会連合会からは事務局長・苧野恭成氏が出席。同氏は、「地域に密着した唯一の総合経済団体」と、全国連の位置付けをアピールする一方、「高齢化により事業の継承が危機に」、「震災から9年が経過したが被災地での回復はいまだ途上にある」といった会員企業の抱える諸課題をあげ、処理水の放出に関し「風評被害に苦しむ小規模事業者がさらに苦境に立たされるのではないか」などと懸念。今後の処理水の取扱いに向けては、国内外への十分な説明と第三者機関による監視の必要性を訴えた。中小小売業の協同体組織とされる日本ボランタリーチェーン協会の常務理事・中津伸一氏も、加盟店について、「高齢者によるパパママストア」、「マスコミの力に弱い」と、報道による消費者行動の影響を受けやすい家族経営店舗の実態を強調。その上で、処理水の放出に関し「安全であれば流せばよいというのが率直なところ」とする一方、「わかりやすく国民に説明し納得してもらうことが大事。いくら安全・安心を呼びかけても買ってもらえなければ中小事業者にとっては死活問題」と、風評被害対策の拡充を切望した。リスコミの重要性を強調する全国消費者団体連絡会の浦郷氏また、消費者の権利保護や暮らしの向上などを目指し活動する全国消費者団体連絡会からは事務局長・浦郷由季氏が出席。同氏は、福島第一原子力発電所に関する学習会の開催を通じた消費者の声を紹介した上で、処理水に関する国民の理解、水蒸気放出と海洋放出以外の検討、地元住民の理解、風評被害対策、国と東京電力の責任の5点について意見を表明。消費者庁他が主催する食品安全シンポジウムにも登壇している浦郷氏は、特に風評被害に関し「福島の漁船というだけで仲卸業者に安く買いたたかれた」という漁業関係者の無念の声などをあげ、「多くの国民が考え、知ってもらうまでは処分方法について決めるべきではない」と、リスクコミュニケーションの重要性を強調した。資源エネルギー庁では7月15日まで、処理水の取扱いに係るパブリックコメントを行っている。

- 01 Jul 2020

- NEWS

-

エネ庁が福島第一処理水で第3回目の意見聴取、経団連他

資源エネルギー庁は5月11日、福島第一原子力発電所の処理水の取扱いに係る「関係者のご意見をうかがう場」を開催し、日本経済団体連合会他から意見を聴取。2月に取りまとめられた小委員会による報告書を踏まえ、今後政府として処理水の取扱い方針決定に資するもので、4月6、13日に福島県の自治体や産業団体から意見を聴取したのに続き3回目となる。新型コロナウイルス対策のため、関係者は一会場に参集せずウェブ会議で行われた。資源エネルギー庁の小委員会では、処理水の処分方法とともに、風評被害などの社会的影響も含め総合的な検討を行ってきたが、経団連専務理事の根本勝則氏は、「地元自治体、農林水産業、食品加工業など、様々な方々の意見を丁寧に聴きながら、国民の理解を得て最適な処分方策を決定して欲しい」と切望。さらに、東日本大震災以降、東北地域の魅力を発信する「復興応援マルシェ」開催など、経団連が取り組んできた被災地産品の販路拡大・観光振興に向けた支援策を披露し、「風評対策にはこれまで以上に精力的に取り組んでいく」と強調した。また、全国約1,200社の旅行業者で構成する日本旅行業協会の理事長を務める志村格氏は、観光振興を通じた風評被害対策の有効性を「広い意味で農業や食品の分野にも貢献する」と述べた上で、(1)官民一体となったキャンペーンの企画、(2)観光客を受け入れる基盤整備(コンベンションなど)、(3)様々な形態の旅行に応じた情報提供、(4)食の安全に関する正しい情報発信――を要望。全国旅行業協会専務理事の有野一馬氏は、福島第一原子力発電所構内に立ち並ぶ処理水を保管するタンクに関し、「『福島の象徴』のように報じられている」と、復興に及ぼす影響を懸念し、処理水の取扱いについて「安全性を十分に確認した上で処分することが必要な時期にきている」とした。流通業界から、日本スーパーマーケット協会専務理事の江口法生氏は「安全性について国民に対し丁寧にわかりやすい言葉で説明を」と、日本チェーンストア協会専務理事の井上淳氏は「聞き手側に立った情報提供を」と、それぞれ要望。「消費者との接点」と自身の立場を位置付ける井上氏は、処理水の取扱いに関し、(1)正しい情報の分かりやすい開示、(2)結論の押し付けではない丁寧な議論、(3)安全確保に対する認識の全体共有――をあげ、「国民の安心を得ることは必須の条件」と繰り返し強調した。資源エネルギー庁では、引き続き6月15日まで処理水の取扱いに関する意見募集を行っている。

- 11 May 2020

- NEWS

-

エネ庁が福島第一処理水で第2回目の意見聴取、流通関係者や浜通り市町村長ら

資源エネルギー庁は4月13日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する「関係者のご意見を伺う場」を福島市と富岡町で開催。2月に取りまとめた小委員会報告を踏まえ、政府としての方針決定に資するもので、6日の福島市開催に続き2回目となる。前半の福島市会場では、県商工会連合会会長の轡田倉治氏、ヨークベニマル社長の真船幸夫氏、県農業協同組合中央会会長の菅野孝志氏が意見を表明した。福島を中心とする5県に約230店舗の販売網を有するヨークベニマルの真船氏は、「安心・安全な食品を地域の皆様に届ける」という使命を繰り返し強調。福島第一原子力発電所事故後、独自に放射線測定機器を導入し日々食品の検査を実施した上で顧客に提供してきた結果、「徐々に福島県産品の安全性に対する理解が浸透してきている」とした。一方で、「風評は未だ払拭されるに至っていない」と憂慮し、毎年3月11日に打ち出す販売促進キャンペーン広告を示しながら、福島県産の農水産物の魅力発信に努めていることを述べた。その上で、処理水の取扱いに関し、(1)国内外に広く情報を提供しコンセンサスを得ること、(2)風評被害防止の事前プログラムを準備しておくこと――が担保されない限り、放出すべきではないと主張。また、菅野氏は、小委員会報告が「現実的な方法」とする海洋放出と水蒸気放出について「二者択一の考え方には反対」としたほか、2日に公表された同報告に対するIAEAレビューに関し「地元紙を除いてほとんど報道されていない」などと述べ、マスメディアによる情報発信や放射線教育の重要性にも言及した。後半は富岡町に会場を移し、いわき市、双葉町、富岡町、広野町、葛尾村、楢葉町、川内村、大熊町、浪江町の各首長が意見を表明。いわき市長の清水敏男氏は、処理水の取扱いに関し、資源エネルギー庁が2018年に開催した説明・公聴会(富岡町、郡山市、都内)での環境・健康影響を巡る議論を振り返り、小委員会報告について「科学的事実に対し共通認識が形成されるべき」と、国民全体による議論の必要性を示唆。また、市の観光復興の現状について述べ、海水浴客は震災前の1割程度に留まり、良質な波で知られる四倉海水浴場では「東日本サーフィン選手権大会」が2年連続で開催できたものの、サーファーからは放射線に対する不安の声が聞かれるなどと、「風評被害の固定化」を懸念した。この他、各町村長からはいずれも、地元産業に及ぼす風評被害への不安や慎重な対応を求める意見が述べられ、住民帰還に与える影響を憂慮する声、原子力発電所を立地する地域を含め全国各地で説明会を行うべきとの意見もあった。現下の新型コロナウイルス対策のため、東京にてテレビ会議を通じての出席となった松本洋平経済産業副大臣(座長)は、「皆様方の思いをしっかり受け止めていく」と述べ締めくくった。

- 14 Apr 2020

- NEWS

-

エネ庁、福島第一処理水の取扱いに関し意見聴取を開始

資源エネルギー庁は4月6日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する報告書取りまとめを受けた第1回「関係者のご意見を伺う場」を福島市で開催。今後、地元を始めとした関係者の意見聴取を順次実施し、政府としての方針が決定される運び。今回は、内堀雅雄・福島県知事他、県内の市町村長、産業界の代表らが招かれ、それぞれの立場から意見を述べた。福島第一原子力発電所で原子炉内の燃料デブリ冷却などにより発生する汚染水は多核種除去設備(ALPS)で浄化処理されるが、取り除くことのできないトリチウムを含んだ水の取扱いが課題となっており、資源エネルギー庁の委員会は2月にこれまでの検討結果を取りまとめた報告書の中で、「現実的な方法は海洋放出および水蒸気放出」、また、「風評被害対策を拡充・強化すべき」としている。さらに、4月2日には、同報告書に対するIAEAのレビュー結果が公表され、海洋放出と水蒸気放出のいずれも「技術的に実施可能」と評価した上で、今後の処分方針について「すべてのステークホルダーの関与を得ながら喫緊に決定すべき」などと指摘された。6日の「ご意見を伺う場」で内堀知事は、震災から9年を経て、水産業では漁港の復旧とともに試験操業が順次拡大し出荷制限を受ける魚介類がゼロとなったことなど、県内産業の復興状況を説明。一方で、農産物の産地間競争の激化などに触れ、県産品の価格や観光客数に全国水準との格差が生じている実態や、一部の国・地域で続く食品輸入規制の現状を述べ、「風評払拭には長期にわたる粘り強い取組が不可欠」、「福島の現状とともに放射線に対する正しい知識が伝わっていない」として、処理水の取扱いに関し慎重な対応を要望した。産業界から、県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長の小井戸英典氏は、処理水の放出に関し、「どれだけ希釈しても不安をゼロにすることはできない」、「風評ではなく故意の加害行為」と厳しく指摘。一方で、報告書の内容を踏まえ諸外国でのトリチウム放出の実績や安全性の担保に一定の理解を示し、処分期間を通じた損失補てんとともに、放出を容認する考えを述べた。また、県森林組合連合会会長の秋元公夫氏は、きのこ・山菜類への影響、林業の経営意欲低下などを懸念し、処理水の放出に反対。県漁業協同組合連合会会長の野﨑哲氏は、「これから正に増産に向け舵を切ろうという矢先」と、県水産業の本格復興に向けた正念場を強調したほか、若い後継者の機運に与える影響なども危惧し、「海洋放出には反対せざるをえない」、「福島県の漁業者だけで判断できることではない」とした。観光関連では、会津磐梯山を望み五色沼を擁する北塩原村の村長で県町村会会長の小椋敏一氏が、9年を経て漸く震災前の水準に戻りつつある国内外観光客の回復状況について説明し、「町村の現状はまだまだ厳しい」と訴えたほか、処理水の取扱いについては、県外での処分も選択肢に全国各地で幅広く意見を聴く必要性を述べた。第2回の「ご意見を伺う場」は、13日に福島市と富岡町で行われる予定。

- 07 Apr 2020

- NEWS