キーワード:処理水

-

東京電力 「原子力災害対策充実に向けた考え方」に基づく取り組みを公表

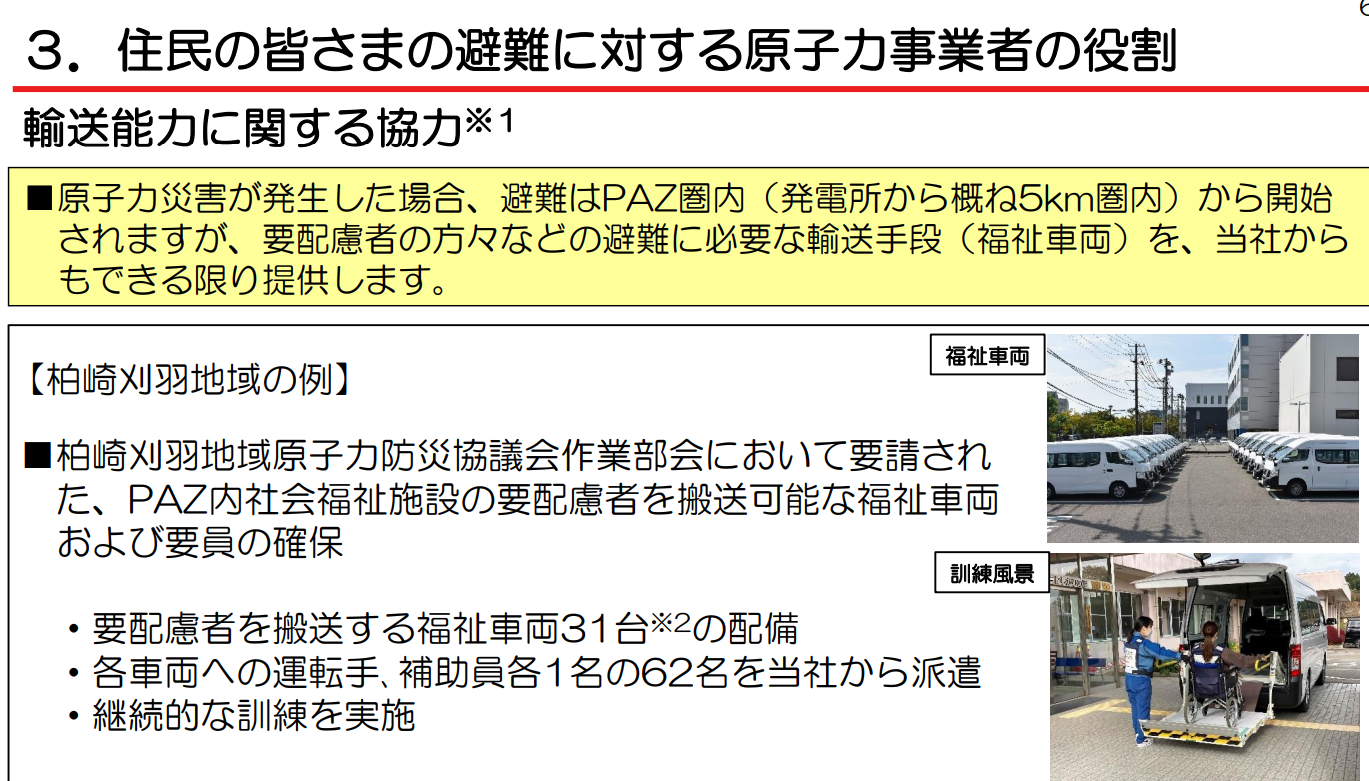

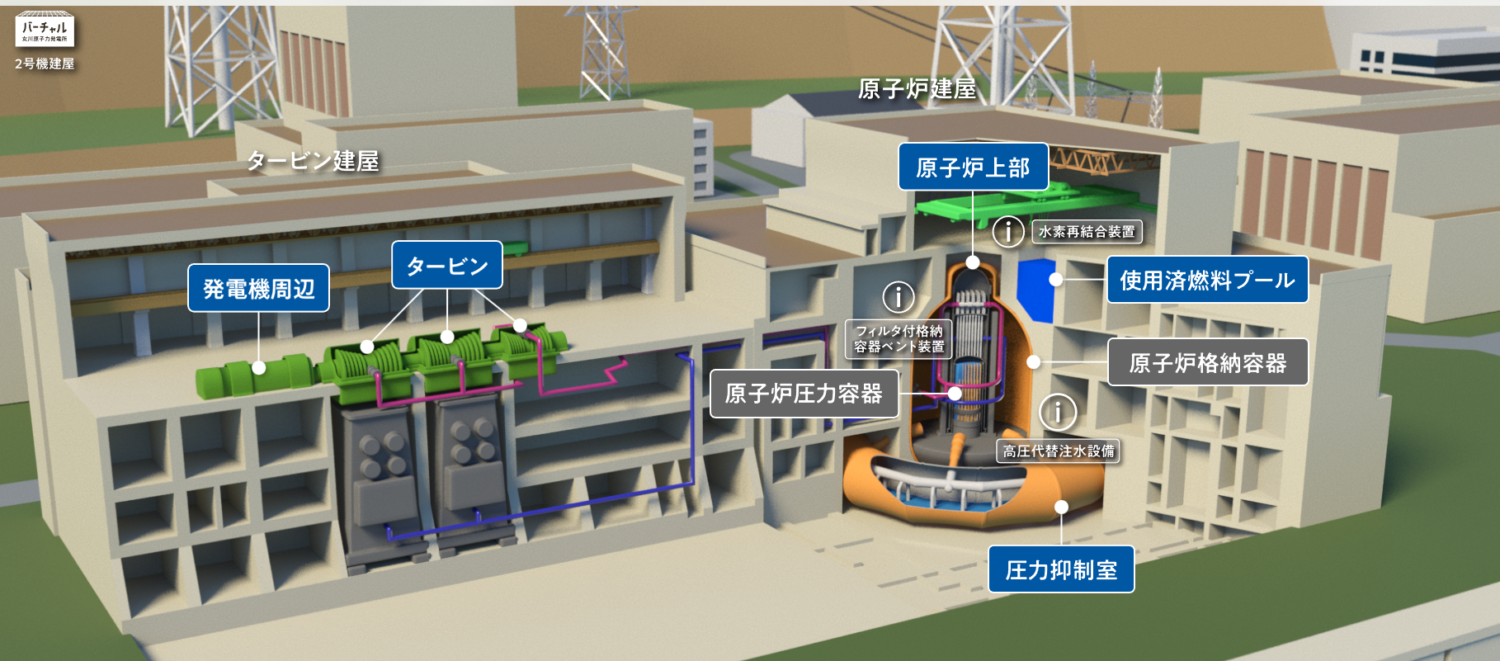

東京電力は12月19日、「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る同社の取り組みについて、最新の進捗を反映した内容を公表した。これは、2016年に経済産業大臣から要請を受けた「原子力安全対策および原子力災害対策に関する取り組み」を整理したもので、前回公表(2024年12月20日)以降の進捗を反映し、現在の状況を取りまとめたものである。今回は、福島第一原子力発電所の廃炉や福島第二原子力発電所の廃止措置の進展、柏崎刈羽地域における緊急時対応の見直し、福島県内のヘリポート設定の追加など、原子力災害対策の実効性の向上に向けた内容が盛り込まれた。第1章では、事故収束活動の体制や各原子力発電所の現状、安全対策の状況を整理し、第2章では、原子力災害発生時における事業者の役割や支援体制に加え、福島第一原子力発電所事故の責任を踏まえた賠償、復興推進に関する取り組みを示した。主な変更点は以下の通り(一部抜粋)①福島県内ヘリポートの設定を追加②福島第一の廃炉作業の進捗を踏まえ更新③福島第二の廃止措置計画の進捗を踏まえ更新④協力企業と連携した輸送訓練を追加⑤柏崎刈羽地域の緊急時対応取りまとめを踏まえ更新⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化を追加⑦2025年度新潟県および福島県の原子力防災訓練の反映変更点の概要は以下の通り①福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の2か所をヘリポートの拠点として設定。さらに、協力企業と連携し、楢葉ヘリポートおよび平ヘリポートの計2か所の運用を始めている。②2024年度には、汚染水対策で発生量を1日約80~90㎥まで抑制し、2025年目標を前倒しで達成。燃料デブリについては、2024年の9月に2号機で試験的取り出しを開始し、11月には採取に成功した。今回公表された資料には、改訂のポイントとして、これら2号機における燃料デブリの試験的取り出し作業の内容の反映のほか、原子炉格納容器内部の調査作業の具体的化が盛り込まれた。③44年にわたる廃止措置計画のうち、現在は第1段階(解体工事準備期間)にあり、管理区域外設備の解体や管理区域内の調査を進めている。今後は、これらの成果を踏まえ、第2段階への移行を目指す。④協力企業と連携し、事故収束活動に必要な資機材の輸送訓練を継続的に実施。従来のトラックによる陸上輸送に加え、資機材をより迅速に現地へ搬送するため、ヘリコプターを活用した航空輸送訓練も実施し、対応力の強化を図る。⑤柏崎刈羽地域では、要配慮者の避難を支援するため、同社から福祉車両や要員を提供する。具体的には、要配慮者を搬送可能な福祉車両31台を配備するとともに、各車両に運転手と補助員を配置し、計62名を派遣する体制を整備。また、空間放射線量率が高い区域から住民が避難する際には、検査・除染要員を派遣し、車両や住民への放射性物質の付着の有無を確認する。付着が認められた場合には除染を実施し、その際に発生する汚染水や汚染付着物についても、同社が責任を持って処理する。⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化に向けて、同社が除排雪体制の強化や屋内退避施設の環境整備に協力。具体的には、除雪車両の増強、消融雪施設の設置、監視カメラの設置、指定避難所の空調設置や断熱性向上を図るという。⑦2025年10月・11月に、新潟県にて災害対策本部の運営訓練をはじめ、福祉車両を用いた要配慮者の搬送、PAZ内住民の避難訓練やUPZ内住民の一時移転訓練などを実施した。また、柏崎市、燕市、見附市では、放射線に関する講座や避難退域時検査のデモンストレーション体験など、自治体ごとの個別訓練にも参加。2025年11月、福島県にて災害対策本部運営訓練や避難退域時検査訓練に加え、医療中継拠点の設置・運営訓練、甲状腺被ばく線量モニタリング、安定ヨウ素剤の配布訓練などに参加したことが追記された。

- 24 Dec 2025

- NEWS

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

エネ庁 革新炉ワーキンググループを1年ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(以下WG、座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月3日、約1年ぶりに開催され、次世代革新炉の開発の道筋の具体化に向けた議論が行われた。前回のWG開催後に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を脱炭素電源として活用することが明記され、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示された。今回のWGでは、実用化が間もなく見込まれる革新軽水炉と小型軽水炉に焦点を当てた議論が行われ、開発を進める各メーカー(三菱重工・日立GEベルノバニュークリアエナジー・東芝エネルギーシステムズ・日揮グローバル・IHI)から、安全性への取り組み、技術の進捗、今後の見通しなどの説明があった。三菱重工のSRZ-1200は、基本設計がおおむね完了しており、立地サイトが決まれば詳細設計に進む段階で、すでに原子力規制庁との意見交換も5回実施済み。規制の予見性向上に取り組んでいるとの報告があった。日立GEベルノバニュークリアエナジーからは、開発中の大型革新軽水炉HI-ABWRや小型軽水炉BWRX-300の説明があり、特にBWRX-300はカナダのオンタリオ州で建設が決定しているほか、米国やヨーロッパでも導入・許認可取得に向けた動きがあると述べた。東芝エネルギーシステムズは、開発中の革新軽水炉iBRに関して、頑健な建屋と静的安全システムの採用で更なる安全性向上を進めながら、設備・建屋の合理化を進め早期建設の実現を目指すと強調した。IHIと日揮ホールディングスは、米国のNuScale社が開発中の小型モジュール炉(SMR)について、米国では設計認証を取得し、ルーマニアで建設に向けた基本設計業務が進められていると伝えられた。両社は、経済産業省の補助事業を活用し、原子炉建屋のモジュール化や要求事項管理、大型機器の溶接技術、耐震化などの技術開発に取り組んでいるという。その後、参加した委員から多くの期待感が示されたが、同時に課題点の指摘があった。例えば、革新炉開発の技術ロードマップの定期的な見直しの必要性や、日本特有の自然条件への適合に関する議論の進展、また、各社が進める新型炉の開発状況に応じた規制要件や許認可プロセスの予見性向上の必要性など挙げられた。また、エネルギー安全保障の観点や立地地域との信頼の醸成など技術開発以外で取り組むべき事項についても意見があった。産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、ロードマップには技術開発だけでなく、投資判断の際に重視される事業環境整備やサプライチェーン、人材の維持・強化についても明示的に盛り込むよう要望。また、環境影響評価や設置許可などの行政手続きについては、標準的なタイムラインの提示が必要だと指摘した。 小型軽水炉のロードマップに関しては、国内での開発動向や新たな知見を反映したアップデートに加え、日本企業が参画する海外の小型軽水炉プロジェクトの導入可能性も視野に、ロードマップで取り上げることを提案。またGX関連支援では、革新技術だけでなく、サプライチェーンを支える製造基盤の維持に対する支援継続も不可欠と訴えた。

- 07 Oct 2025

- NEWS

-

原子力小委 電力需給を見据えた将来像を議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が10月1日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力発電の将来像と見通しが議論された。同委員会では、次世代革新炉の動向や立地地域との共生、燃料サイクル、サプライチェーン・人材確保、国際動向などさまざまな課題が示され、委員から幅広い意見が出された。特に、電気事業連合会(電事連)がまとめた資料には、運転期間60年を前提とした場合、2030年代半ば以降に廃止措置に入る原子炉が増えるため、2040年代に約550万kWのリプレースが必要との試算が示され(既報)、これを中長期議論の出発点とすべきといった提案がなされた。黒﨑委員長は、脱炭素電源不足を避けるため将来像を提示する意義を強調し、定量的見通しの重要性、そして、電事連が示した試算を議論の出発点とする妥当性を確認した。他の委員からも、「リプレースに必要なリードタイムを考慮すると、時間的な猶予はあまりないため早期に議論に着手すべき」との声や「2040年以降のシナリオも、海外事例を参考に、政府と産業界が共同で計画を検討すべきだ」との声が上がった。この試算について多くの委員が支持した一方で、電力需要の伸び方など、DXやGXの進展次第で大きく変わる不確実性を考慮し複数シナリオを提示する必要性や、安全文化の確立、規制の予見性向上に関する指摘があがった。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、電事連が示したリプレースに関する試算について「電力需要の見通しと原子力比率に基づいた試算であり穏当と受け止めた」と評価し、国が将来像を策定するに当たって、「中期・長期の二段階で見通しを提示すべき」との意見を示した。また、原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、①原子力産業への就業確保②産業内での人材定着③シニアの活用、の3点を挙げ、原子力産業界全体の生産性向上に向け、省人化技術を積極的に活用することの重要性を訴えた。また、これらの課題について、「産官学の協力が必須であり、協会としても当事者意識をもってしっかり取り組みたい」と意欲を示した。〈発言内容はこちら〉

- 03 Oct 2025

- NEWS

-

東京電力 英社と廃止措置分野の情報交換協定延長

東京電力は9月12日、英国のセラフィールド社との情報交換協定を延長したと発表した。同日、締結式が執り行われ、東京電力の小野昭副社長とセラフィールド社のユアン・ハットン最高経営責任者(CEO)が協定に署名した。セラフィールド社は、英国原子力廃止措置機関(NDA)の傘下にあり、同国中西部に位置するカンブリア州にて広大な原子力施設を運営している。両社は、2014年9月に情報交換協定を初めて締結。東京電力にとって、廃止措置作業の経験を持った海外事業者と相互に知見を共有することは、安全で着実な福島第一原子力発電所の廃炉措置を進める上で重要な一歩となった。以来、両社は随時内容の見直しを行いながら協定を延長し、この度、2回目の協定延長の合意に至った。今後も、両社が共通して取り組んでいる課題を解決すべく、活発で開かれた情報交換を目指す。すでに、2018年度から東京電力の社員をセラフィールド社へ派遣するなど、福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けて先進的かつ有用な知見の習得に取り組んでいるという。この度の協定延長を受けて東京電力の小野明副社長は「セラフィールド社と約11年間にわたり、廃炉分野において良好な協力関係を続けてこられたことを喜ばしく思う。すでに、確実で安全な廃炉プロセスの構築に資する成果を上げている。今回の延長合意は、両社の関係をさらに深化させ、発展させる新たな出発点となる」と期待を示した。

- 26 Sep 2025

- NEWS

-

IAEA ALPS処理水に関する安全面の報告書を公表

国際原子力機関(IAEA)は9月12日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関する安全面の報告書を公表。一連の対応は国際的な安全基準に完全に沿っており、問題は見つからなかったと結論付け、ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)と一致していることが改めて明記された。同報告書は、今年5月26日から30日にかけて、IAEAのスタッフ及び専門家7名(アルゼンチン、カナダ、韓国、中国、米国、ベトナム、ロシア)が来日し、ALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッションを行い、その結論を示したもの。また、IAEAと日本政府(原子力規制委員会、環境省、水産庁、経済産業省及び外務省)、福島県及び東京電力との間で議論も交わされ、一連の対応が国際安全基準に合致しているかどうかを総合的に判断・確認した。今回で、安全性レビューミッションは海洋放出開始以来4回目となったが、これまでの3回で強調された結論と大きく変更はなかった。主な要点は以下の通り。IAEAが定めた国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されず、「包括報告書」に記載された安全性レビューの根幹的な結論を再確認することができる。ALPS処理水のために実施されているモニタリングプログラムは、関連する国際安全基準及び指針と一致。ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)の結論と一致している。ALPS処理水の放出に関する安全監視を維持するため、原子力規制委員会が自らのモニタリングプログラム及び現地での立会を通じて、ALPS処理水に対する規制上の監視を継続してきたことを強調した。ALPS処理水の放出に関する機器及び設備は、国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることが確認された。IAEAは、東京電力と日本政府から報告されたデータの正確性と信頼性を維持し、包括的で透明性のある独立した検証を提供するため、この監視を続けていく。同報告書を受けて東京電力は、webサイト上にて「ALPS 処理水の海洋放出にあたり、引き続き、IAEAの国際安全基準に照らしたレビューおよびモニタリングを通じて、安全確保に万全を期す。そして、広く国内外の皆さまに対し、理解が深まるよう努力する」とコメントした。

- 18 Sep 2025

- NEWS

-

復興庁 福島復興局の新拠点を双葉町に設置

伊藤忠彦復興大臣は9月2日、福島復興局の体制を強化するため、来年度のできるだけ早い時期に、福島県双葉町の産業交流センターに新たな拠点を設けると発表した。福島復興局は2012年に設置された復興庁の地方機関で、福島市の本局以外に富岡町と浪江町に支所がある。しかし、この度の体制強化の一環として富岡支所と浪江支所を統合し、双葉町の新拠点にて一本化することとなった。また、新たに福島復興局副局長のポストを設けて新拠点のトップとして常駐させるほか、職員数も増やすという。新拠点では、地域住民の医療、福祉、学校などの生活環境の改善、営農の再開、事業者支援など多岐にわたる課題の解決に取り組む。同日の会見で、今回の統合でどのようなメリットが生まれるかを問われた伊藤大臣は「限られた職員数で、効果的・効率的に復興を推進していくために、新拠点で新たに一元的に業務を遂行することが適当だと考えた」と述べ、「両支所が担っていた業務は新拠点が担う。支援体制を縮小したわけではない」と強調した。また、新拠点を双葉町に置くことにした理由を問われた伊藤大臣は「来年度なるべく早い時期に新拠点を発足させたかったため、すでに地域の中核施設として機能する産業交流センターのある双葉町を選定した」と述べた。同センターは2020年10月にオープンし、貸会議室や貸事務所のほか、フードコートやレストラン、土産物店等の商業施設が入る複合施設となっている。

- 12 Sep 2025

- NEWS

-

立地自治体向け財政支援 30km圏に拡大

政府は8月29日、首相官邸で原子力関係閣僚会議を開き、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(原子力立地地域特措法)」に基づく自治体向けの財政支援対象を、原子力発電所の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方針を決定した。第13回目となった同会議は、「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた対応」が議題にあがり、以前より新潟県などから出ていた要望を踏まえた形となった。同特措法は原子力発電所の周辺地域の防災に配慮しつつ、地域の振興を図ることを目的に、2001年に施行された。同特措法の対象地域になると道路、港湾、漁港、消防施設、義務教育施設などの「特定事業」にかかる国の補助率が50%から最大55%に引きあがる。地方債への交付税措置(70%)も併せて利用することで、地方自治体の負担は最小で13.5%に低減。その他、企業投資・誘致への支援も同法の支援措置の対象範囲内に含まれている。今回の対象範囲の拡大により、対象地域はこれまでの14道府県76市町村から22道府県の約150市町村に拡がる見込みだ。対象エリアの道府県知事は、振興計画を策定し、原子力立地会議の審議を経て計画が決定されると、同支援を受けられるようになる。政府は、第7次エネルギー基本計画で位置づけた「原子力の最大限活用」を実現すべく、立地地域の支援範囲を拡大し、各地の原子力発電所の再稼働を後押しする狙いがある。また、政府は同日、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けて、関係省庁の緊密な連携を確保し、同発電所の運営の監視に万全を期すため、内閣官房副長官をトップとする監視強化チームの設置を決めた。

- 02 Sep 2025

- NEWS

-

全国知事会 各省庁へ提言書を提出

全国知事会で原子力発電対策特別委員会委員長を務める中村時広愛媛県知事は8月4日、原子力規制庁を訪れ、「原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言」と題した提言書を金子修一長官に手渡した。また、中村知事は翌8月5日、経済産業省と内閣府を訪れ、加藤明良経済産業大臣政務官、城内実内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、勝目康内閣府大臣政務官(原子力防災)に対し、同提言書をそれぞれ提出した。提言書は、国が責任をもって早急に取り組むべき「原子力発電所の安全・防災対策」について、3つの章に分けて記述。第1章では、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関し、特に廃止措置とALPS処理水を取り上げ、適切な支援と風評の払拭、原子力災害の風化防止対策など、政府一丸となって取り組むことを求めた。第2章では、原子力施設の安全対策に関し、2024年1月に発生した能登半島地震を受けて、原子力発電所の安全性や避難計画の実効性を懸念する声が上がったことを踏まえ、「全国に立地している原子力施設の安全確保に向けて、原子力規制委員会には、常に最新の知見を踏まえた新規制基準の見直し、厳正かつ迅速な適合性審査の実施、そして、その結果を国民全体に明確かつ責任ある説明を行ってほしい」と訴えた。また、同地震の教訓から得られた知見や安全研究の成果を、今後の対策に活かすことを求めた。そのほか、使用済み燃料や高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定など、バックエンド対策の加速も要請され、使用済み燃料の最終処分地については「国全体で負担を分かち合うべき課題」として、都市部を含む全国的な議論と情報公開を呼びかけた。さらに、原子力分野の人材不足や技能継承への懸念を示し、研究開発や安全対策に必要な予算・人材を長期的視点で確保するよう国に求めている。第3章では、原子力防災の強化に関し、自治体が制定する原子力防災対策の幅が広がっていることを踏まえ、国が前面に立ち、予算面から立地自治体を支援する必要性を強調。2024年9月の原子力関係閣僚会議で確認された「避難対策を中心とする具体的対応方針」を踏まえ、自治体の意見を十分反映させることや、複合災害時における省庁間のスムーズな連携を求めた。

- 18 Aug 2025

- NEWS

-

除染土の県外処分 月内にロードマップを策定へ

林芳正内閣官房長官は8月10日、就任後初めて福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設を訪問し、廃炉に向けた取り組みを視察した。東京電力の小早川智明社長らとの意見交換会も実施し、「安全かつ着実な廃炉、福島の復興は政権の最重要課題。安全確保を最優先し、廃炉作業を一歩一歩進めてほしい」と発言した。その後、記者団の取材に対し、福島県に残る除染土の県外処分に向けたロードマップ(工程表)を、今月中に策定すると明らかにした。このロードマップには今後5年間で取り組むべき課題が盛り込まれ、候補地選定条件の具体化に入る方針だ。その上で「県外での最終処分に向けては、最終処分場の構造や必要な面積などをまとめた複数の選択肢を示しており、候補地の選定を進めたい。国民への理解醸成が特に重要で、政府を挙げて積極的な情報発信に取り組んでいく」と述べた。これらの除染土は、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で一時的に保管されているが、2045年3月までに福島県外にて最終処分することが法律で定められている。政府はこの最終処分量を減らすために、放射性物質の濃度が低い土を、全国の公共工事の盛り土などに用いて再生利用する方針だ。その除染土処分の第一歩として政府は、総理大臣官邸にて除染土を再生利用することをすでに発表している。7月19日~20日にかけて、中間貯蔵施設から除染土を積んだ10トントラックが官邸に到着し、前庭にて、除染土の上から普通の土をかぶせ、表面に芝生を張る作業を実施した。除染土事業を管轄している環境省は今後、1週間に1回程度、放射線量を測定し、ホームページなどで情報を発信する方針。官邸での再生利用をきっかけに除染土への理解醸成につなげる狙いがある。

- 13 Aug 2025

- NEWS

-

東北電力 乾式貯蔵施設を新設へ

東北電力は7月29日、女川原子力発電所の敷地内に新設を目指す乾式貯蔵施設について、宮城県および女川町と石巻市より、安全協定に基づく事前了解を得て、着工の了解を受けたと発表した。宮城県庁を訪れた東北電力原子力本部の阿部正信原子力部長に、県の担当者が「一時的に貯蔵するための施設であることを前提に了解する」とした回答書を手渡した。なお、同施設の基本設計に係る「原子炉設置変更許可申請」は、2024年2月28日に原子力規制委員会へ申請し、2025年5月28日に許可されていた。使用済み燃料乾式貯蔵施設とは、使用済み燃料を原子力発電所から搬出するまでの間、一時的に貯蔵するための施設で、「使用済み燃料乾式貯蔵建屋」と「使用済み燃料乾式貯蔵容器」で構成される。女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kWe)の使用済み燃料プールにて十分に冷却された使用済み燃料を、金属製の乾式貯蔵容器(キャスク)に収納し、空気の自然対流によって冷却する。同社の計画では、施設は鉄筋コンクリート造で2棟を建設し、最大で計約1,300体の燃料が入る。1棟目は来年5月に着工する予定だ。同社によると、昨年10月に再稼働した2号機原子炉建屋内の使用済み燃料プールは、7月29日時点で貯蔵率が79%を超えていた。

- 30 Jul 2025

- NEWS

-

原子力小委 原子力の見通しや将来像を示す

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が6月24日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力政策の具体化に向けて議論された。同委員会では、次世代革新炉の開発・導入や既設炉の最大限活用、サプライチェーンと人材の維持、SMRの国内実証、投資環境の整備などについて、どのような観点や仮定の下であれば定量的な見通しを示せるかが議論され、「第7次エネルギー基本計画は決定されたものの、再生可能エネルギーと並ぶ脱炭素電源として原子力を活用するには、具体化すべき課題が数多く残されている」といった意見が多くの委員から示された。委員の日本エネルギー経済研究所の山下ゆかり氏は、フランスを例に挙げ、「同国では2022年2月に、2050年までに6基から14基の大型原子炉と数基のSMRの新設計画を発表し、原子力の延長に必要な技術開発の準備を進めている。ただ、需要側供給側の双方に様々な不確実性があるため、原子力発電の目標数字を示すことが困難で、リスクとなることも理解する」と述べた。また、同じく委員のみずほ銀行の田村多恵氏は、「今後、革新炉の開発が進めば、炉型ごとに違ったサプライチェーンが必要になるかもしれない。定量的な見通し、将来像の設定は難しいが、実効性のある数値が示されることに期待する」と述べた。他にも、委員のSMBC日興証券の又吉由香氏は、「原子力発電設備容量の見通しと将来像を定量的に示すことは重要だが、一方で年限を定めた見通しの提示には不確実性が伴う。何年で何基の市場投入ペースといったベンチマーク議論から発展させていくプロセスも重要だ」と述べ、発電事業者、業界団体、規制当局らをまたいだ統合的な推進をつかさどる司令塔を作り、機能させることの重要性を訴えた。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、原子力が「どれだけの容量がいつまでに必要か」という長期にわたる時間軸と開発規模の明示、そして、資金調達・投資回収制度の検討、サプライチェーンの課題解決、の3点を訴え、今後も政府と産業界が連携して継続的に取り組むことが重要であると述べた。〈発言内容は こちら〉黒﨑健委員長は、第7次エネルギー基本計画で「2040年度の電源構成に占める原子力発電比率を2割程度とする」という方向性が示された中で、「実効性がある具体的な計画を出すのは大きな宿題だ」と述べたほか、福島第一原子力発電所の廃炉対応や六ヶ所再処理工場の審査延期問題を指摘し、竣工後を見据えたバックエンド事業の議論の重要性を強調した。また、今回の会合では、原子燃料サイクルの推進に向け小委の下に作業部会を新設することが決定した。

- 27 Jun 2025

- NEWS

-

日加原子力フォーラム初開催 福島視察も

日本原子力産業協会とカナダ原子力協会(CNA)は6月19日、東京都港区の在日カナダ大使館で「第1回 日本・カナダ原子力フォーラム」を開催。80名を超す参加者が詰めかけた。両協会は、2021年に協力覚書を締結しており、今回のフォーラムはその活動の一環。両国の原子力産業界のさらなるビジネス交流の促進を図り、協業の在り方を模索するのが目的。カナダ側はCNAのほか、原子力研究所、在日カナダ商工会議所、各州政府在日事務所、原子力関連企業らが参加した。冒頭挨拶に立ち、日本原子力産業協会の増井理事長は、「CANDU炉に象徴されるように、カナダは原子力技術の面で世界をリードし、日本とはウラン供給などにおいて長年協力関係にある。また、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)実用化計画が進むダーリントン原子力発電所において、日本企業が関与するなど、以前から着目していた国のひとつだ。このフォーラムを通じて両国の新たな連携の芽が育まれる契機となってほしい」と述べた。CNAの一行は翌20日、福島県双葉郡に位置する東京電力廃炉資料館と、福島第一原子力発電所を視察。廃炉資料館では、東日本大震災の発生から原子炉の冷温停止までの経緯や、現在進められている廃炉作業の詳細について、映像や展示物を通じて説明を受けた。また、福島第一では、1~6号機の現状や処理水の海洋放出の流れ、燃料デブリの取り出しに関する取り組みについて、約1時間の構内バスツアーを通じて視察し、理解を深めた。CNAのジョージ・クリスティディス理事長は福島県での視察を終えて、「日本の原子力産業界関係者のレジリエンスに大きな感銘を受けたほか、緻密に計画された工程で廃炉作業に取り組んでいることを学んだ。この事故によって発生した犠牲や痛みを軽んじるつもりは一切ないが、ここで得られた知識や技術には大きな価値がある」と述べ、福島第一での経験が、今後多くの国の廃炉プロジェクトにも活かされるとの期待を示した。

- 23 Jun 2025

- NEWS

-

原文財団「原子力に関する世論調査」の最新版を発表

日本原子力文化財団はこのほど、2024年の10月に実施した「原子力に関する世論調査」の調査結果を発表した。18回目となるこの調査は、原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握することを目的として実施している。なお、同財団のウェブサイトでは、2010年度以降の報告書データを全て公開している。今回の調査で、「原子力発電を増やしていくべきだ」または「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべきだ」と回答した割合は合わせて18.3%となった。一方、「しばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」との回答が39.8%となり、両者を合わせると原子力の利用に肯定的な意見は過半数(58.1%)を超えた。このことから、現状においては、原子力発電が利用すべき発電方法と認識されていることが確認できる。一方、「わからない」と回答した割合が過去最大の33.1%に達し、10年前から12.5ポイントも増加していることが明らかになった。「わからない」と回答した理由を問うたところ、「どの情報を信じてよいかわからない」が33.5%、「情報が多すぎるので決められない」が27.0%、「情報が足りないので決められない」が25.9%、「考えるのが難しい、面倒くさい、考えたくない」が20.9%となっている。この「わからない」と回答した割合はすべての年代で増加しているが、特に若年世代(24歳以下)の間で増加傾向が高かった。また、同調査は、「原子力やエネルギー、放射線に関する情報源」についても分析を行っている。その結果、若年世代(24歳以下)は、「小・中・高等学校の教員」(27.2%)を主な情報源として挙げており、また、SNSを通じて情報を得る割合が、他の年代と比較して高いことがわかった。原文財団では、若年世代には、学校での情報提供とともに、SNS・インターネット経由で情報を得るための情報体系の整備が重要だと分析している。また、テレビニュースは年代を問わず、日頃の情報源として定着しているが、高齢世代(65歳以上)においても、ここ数年でインターネット関連の回答が増加している。「原子力という言葉を聞いたときに、どのようなイメージを思い浮かべるか」との問いには、「必要」(26.8%)、「役に立つ」(24.8%)との回答が2018年度から安定的に推移している。「今後利用すべきエネルギー」については、2011年以降、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱)が上位を占めているものの、原子力発電利用の意見は高水準だった2022年の割合を今も維持していることがわかった。再稼働については、「電力の安定供給」「地球温暖化対策」「日本経済への影響」「新規制基準への適合」などの観点から、肯定的な意見が優勢だった。しかし、再稼働推進への国民理解という観点では否定的な意見が多く、再稼働を進めるためには理解促進に向けた取り組みが必要であることが浮き彫りとなった。また、高レベル放射性廃棄物の処分についての認知は全体的に低く、「どの項目も聞いたことがない」と回答した割合が51.9%に上った。4年前と比較しても、多くの項目で認知が低下傾向にあり、原文財団では、国民全体でこの問題を考えていくためにも、同情報をいかに全国へ届けるかが重要だと分析している。

- 28 Mar 2025

- NEWS

-

day3 | 浜通り3days

10:00 富岡ホテルを出発! 施設名 富岡ホテル TEL 0240-22-1180 web https://www.tomiokahotel.jp/ 住所 福島県双葉郡富岡町駅前27 3日目のスタートはもちろん、富岡ホテルから。 富岡ホテルでは、宿泊者には朝食が無料でサービスされる。地元産の食材を中心に供され、和・洋食が選べるスタイルだ。ぜひ楽しんでいただきたい。 朝食を終えて準備を整え09:30にロビー待ち合わせのはずが、運転役のイシノリが一向に現れず。「あれ、時間まちがってましたっけ?」といった顔をして09:50に登場するというハプニングがありつつも、次の目的地大熊インキュベーションセンターへ出発である。 旅先での会話を読む 清潔感があふれ快適なシングルルーム 寝心地の良いセミダブルのベッド アツシ イシノリさん困ります!09:30だと昨晩お伝えしたはずです!プンプン! イシノリ ごめんごめん。 脳内で10:00に変換しちゃったみたいで、もうしわけない(笑) 寝心地がよくってさぁ。 アツシ まったくもう!本日もスケジュールはギチギチなんですからね。 とにかく出発いたしましょう! はーい 10:30 大熊インキュベーションセンター 施設名 大熊インキュベーションセンター TEL 0240-23-7721 web https://okuma-ic.jp/見学コースあり(事前予約) 住所 福島県双葉郡大熊町下野上清水230 大熊町立大野小学校の旧校舎を改装し、2022年7月、「大熊インキュベーションセンター(OIC)」として生まれ変わった。 浜通り地方に新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」。OICは大熊町における復興の要として位置づけられるだけでなく、同構想の一翼を担うべく、多くのスタートアップ企業が入居するビジネスセンターだ。 ピカピカに磨き上げられた校舎もとい建屋内部は、小学校の教室そのもののような部屋(中会議室)もあれば、プロジェクター、wifiなど高速ネット環境が整備され、web会議もこなせる部屋(大会議室)もある。誰もがふらふらっと集まりそうな共有スペースには売店もあり、AIが商品を判別し会計をするシステムも導入されている。コンビニのセルフレジのようにバーコードを読み取るのではない。商品そのものを読み取って判別しているという。これならばバーコードを付けない商品も気軽に売れるではないか!どういう仕組みかはわからないが。 このようにOICでは、懐かしの小学校と最先端のテクノロジーが同居している。 くわえて、シャワールームや休憩室も完備。わたしたちは思った。「住める」と。 若いスタッフさんが、施設内を案内してくださった。彼女はOICの運営を担当する東京の会社からの、いわば転勤組。「物価が安い!」などと大熊での生活のメリットを語っていただいたが、同時に「もうちょっと遅くまでコンビニが開いていれば...」というのも本音だという。 しかしこれから大熊町にはデータセンターが複数建設される計画もあるようで、続々と住民が増えつつあるようだ。OICの最寄り駅である大野駅周辺も、急ピッチで再開発が進んでいる。今度OICを訪れた際には、一体どれほどの進化を遂げているのだろうか? それを確かめるのも楽しみになってきた。 旅先での会話を読む アツシ いかがでしたか? 大熊町商工会の蜂須賀禮子会長イチオシの大熊インキュベーション・センターは。 イシノリ 正直に驚いた。 これまで福島関連の講演やプレゼンで、OICのことは耳にはしていたのだけれど、実際にこの目で見ると、想像のはるか上を行っていた。 テル 私もです。 これからの浜通り地方を考えるとき、帰還者だけでなく新たにやって来た移住者の視点も無視できなくなる、とお話ししましたけど、ここOICは典型だなと思いました。 多様な方々が大熊町に溶け込んでいます。 タケコ OICでは、昔からの小学校の教室と、最新設備を備えた会議室が同居しています。ここでも多様性を感じますね(笑) イシノリ タケコ、うまいな。 ある部屋にあった黒板に、チョークの殴り書きで“Data rules the world!”って書かれていたんだけれど、ここには純粋にそういった人たちが集まっているんだな、と認めざるをえなかった。それがいいとか、悪いとかでなく、不便なことを何とも思わない人たちが、何もないことを「ゼロから始めるようでやりがいがある」と前向きに言ってのける人たちが、集まってきているんだな、と思った。 国家プロジェクトの「イノベーション・コースト構想」は、何かハコモノを造って終わりじゃない。そこにいる人間も変えつつある、ということを肌身で感じて、ちょっと震えてる。 OIC正門は学校そのものだ。一行は懐かしさを憶えながらも、緊張の面持ちで門をくぐる 校舎入り口ならぬ、OICの建屋入り口 利用者が自由に過ごせる共有スペース バリエーションに富んだ共有スペースの本棚。左上にみえる「一発屋芸人列伝」が気になり、イシノリは帰京後に購入している 共有スペースには物販コーナーも 入居者が開発した無人販売システムで運営されている コワーキングスペースのデスク 廊下の掲示板をチラ見。とてもチラ見で済まされる内容ではなかった(笑) シャワー室の外には、マッサージ・チェアが。1台ごとにスペースが区切られている OICでは入居者同士の交流の場を、積極的にセッティングしている 教室そのものな「中会議室」 最新設備をまとった「大会議室」 町内での新しいモビリティ(移動手段)を模索する試みも 快適な施設に思わず「ここからテレワークしたい...」と本音が テル 私はOICでテレワークしたいですね。 アツシ アタクシもこちらの充実した福利厚生ぶりに、大いに惹かれました。 マッサージ・チェアの置かれた休憩スペースなんて、アタクシの東京の部屋よりも広いかもしれません! タケコ スタッフさんが、あとは病院やスーパーが遠いのがなんとかなれば、とコボしてましたね。 イシノリ なんとかなる、いや、なんとかしそうだよねあの人たちは。 福島ロボットテストフィールド(RTF)で見たドローンが宅配してくれたり、自動運転のバスが周ったり。OICに思わせぶりにいろいろな乗り物が置いてあったけど、何か革新的なモビリティが生まれそうな気がする。 アツシ さ、お名残り惜しいですが、そろそろ次の目的地へ移動しますよ。 実はもう10分押してます。 はーい 11:30 震災遺構 浪江町立請戸小学校 施設名 震災遺構 浪江町立請戸小学校 TEL 0240-23-7041 web https://namie-ukedo.com/見学コースあり(事前予約) 定休日 火曜 営業時間 9:30~16:30 住所 福島県双葉郡浪江町請戸持平56 請戸小学校は、東日本大震災による津波の被害を受けたが、全員が無事に避難することができた奇跡の小学校として知られている。倒壊を免れた校舎に刻まれた脅威と、全員避難することができた経験を伝えるため、2021年10月より震災遺構として一般公開されている。 校舎の窓ガラスの多くは窓枠ごとなくなっており、残った数少ない窓枠は変形していることから、津波の強さがうかがえる。また、東日本大震災時の津波浸水高さの看板が校舎に貼り付けられており、1階天井の高さ以上に津波が押し寄せたことがわかる。 旅先での会話を読む テル 実際に津波の惨状を目の当たりにし、言葉を失いました。 先生も生徒も誰一人欠けることなく1.5kmも離れた大平山へ避難されたわけですから、心の底から安堵しました。 タケコ 実際に目にしてカラダが震えました。 1階部分の壁は、剥がれ落ちてました... 校舎の1階部分は、窓はおろか壁も失われているところも 校舎2階部分に「津波高さ」を示す看板が見える 校舎の1階の様子 校舎2階の黒板 アツシ 東日本大震災による津波の映像はテレビのニュースなどで見ておりましたが、実際に惨状を目の当たりにすると言葉を失います。見聞きして知っていたことでも、現場で自分の目で見ると、津波の被害を知った気になっていたことに気づかされました。 イシノリ 2階の教室の黒板に、行方不明者の捜索に当たった自衛隊や警察、消防、建設業者さんたちからの励ましの言葉や、卒業生たちからのメッセージが残されてました。 「負けんな!」「頑張れ!」と白チョークで力強く書かれた文字が目に飛び込んできました。 多くの方に震災遺構となった請戸小学校を訪れていただき、私の言葉だけでは表現できない多くのことを、感じ取っていただきたいです。 アツシ ええ。多くの方にご自身の目で見に来ていただきたいですね。ではそろそろ次へまいりましょう。 10分押してます。 はーい 12:10 ファミリーマート双葉町産業交流センターS(サテライト)店 店名 ファミリーマート双葉町産業交流センターS(サテライト)店 TEL 0240-25-8026 営業時間 7:00~20:00 住所 福島県双葉郡双葉町中野高田1-1 これは行程を組んだ時点からわかっていたことなのだが、どうしても請戸小学校から中間貯蔵工事情報センターへ行く途中で、ランチを取る時間が取れなかった。 そういう時は、みんな大好きコンビニの登場である。 お邪魔したのは、双葉町産業交流センター(F-BICC)に入っているファミリーマートさん。お隣には昨日お伺いした「東日本大震災・原子力災害伝承館」があるという立地環境だ。 これまたお昼休み真っただ中に到着したため、コンビニは都内のコンビニ同様に大混雑であった。浜通りではもう、こんな当たり前な光景が、当たり前に展開されている。 旅先での会話を読む テル ファミリーマートさんには助けられましたね。こちらで各自昼食を購入し、F-BICCの飲食可能スペースでいただきました。 タケコ こちらのコンビニでは福島県の桃ジュースなども販売されてました。お土産の追加購入にも利用できますね(笑) イシノリ ただし、営業時間は7:00~20:00と24時間営業ではないので注意が必要です。 アツシ 近くのビジネスホテル「ARM双葉」さんへ宿泊する際には、気をつけたほうがいいかもしれませんね。 さ、それでは次へ急ぎますよ!すでに10分押してます。 はーい 12:45 中間貯蔵工事情報センター 施設名 中間貯蔵工事情報センター TEL 0240-25-8377 web https://www.jesconet.co.jp/interim_infocenter/見学コースあり(事前予約) 定休日 日曜日/月曜日 営業時間 10:00~16:00 住所 福島県双葉郡大熊町小入野向畑256 一般に原子力業界で「中間貯蔵施設(interim storage facility)」というと、一時的に使用済み燃料を貯蔵しておく施設のことを指す。だがここでいう「中間貯蔵施設」は、福島第一原子力発電所事故の除染作業により発生した土壌等を最終処分するまでの間、安全かつ集中的に貯蔵するための施設のことである。 中間貯蔵施設は大熊町および双葉町に整備されており、福島県全59市町村のうち52市町村から除去土壌等を貯蔵している。かつて福島県内には1,400か所の除去土壌等の仮置場があったが、2022年度中にほとんどの除去土壌等を中間貯蔵施設に運び入れた。現在は、飯館村、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町からの除去土壌の運び込みが引き続き行われている。2024年8月末時点において、1,393万㎥の除去土壌等を中間貯蔵施設に運び入れており、東京ドーム11杯分の容量となる。2045年3月までに福島県外で最終処分することが決まっているが、その場所はまだ決まっていないのが実情である。 県外での最終処分に向けては、除去土壌等のボリュームを減らすこと(減容化)が重要となる。減容化の方法としては、放射能濃度が比較的低い除去土壌等を道路整備等で盛土(下地材)として利用することが挙げられる。除去土壌等の約73.2%を占める8,000ベクレル/kg以下の土に関しては、再利用できると考えられており、中間貯蔵施設の敷地では、除去土壌等を実際に道路の盛土として使用し、放射線の遮へいや耐久性を検証している。 ここ中間貯蔵工事情報センターは、中間貯蔵施設工事(特に除去土壌等の輸送や施設整備工事)について、その概要、工事の進捗状況、安全への取組等を紹介するPRセンターだ。月に何度か、中間貯蔵施設見学会も開催されており、事前に予約すれば中間貯蔵施設を見学することが出来る。 今回我々が参加したのも、こちらの見学会である。 センターで概要の説明を受けた後、用意されたマイクロバスに乗って、中間貯蔵施設や盛土の実験施設等を見学する。中間貯蔵施設の管理区域に入る際には、警備員がバスに乗り込み入域者に身分証明書の提示を求め本人確認が行われる。 コースにもよるが、2~3時間はかかると想定して行程を組むとよいだろう。 国道6号線が中間貯蔵施設の西側の境界線であり、東側には中間貯蔵施設などが位置しており、ゲートで入域管理を行っている。中間貯蔵施設は、大熊町の14%、双葉町の10%の敷地を占めている。震災前は950世帯2,700人が住んでいたが、住民の8~9割の方が先祖伝来の土地を国に譲ってくださり、中間貯蔵施設が整備された。 なお、中間貯蔵工事情報センターは2025年3月に、大野駅近郊へ移転する計画がある。大野駅が復興再生拠点区域になることから、大きな建物かつ人が集まりやすいエリアへ移ることで、より多くの方に中間貯蔵施設や最終処分の課題を知ってもらうのがねらいだ。 旅先での会話を読む テル 大変勉強になる見学会でした。「中間貯蔵施設」といっても、土壌貯蔵施設、受入・分別施設、減容化施設、廃棄物貯蔵施設に分かれているとは、これまでまったく意識しておりませんでした。 タケコ しかもすでに仮置場に置かれていたほとんどの除去土壌等は、中間貯蔵施設への運び入れを完了しており、これまでの大規模な受入・分別施設は解体されています。 今後運び込まれる土の量はかなり減りますので、大規模施設ではコストがかかり過ぎてしまい、建て替えた方がコストを抑えられるとの判断だそうです。 イシノリ 減容化施設では、フレコンバックや可燃物を焼却します。煙突にフィルターがあり、放射性物質が飛散する心配はありません。その後さらに出てきた灰を1,500~1,800℃の高温で溶かします。最終的な灰の残りかすは、煤塵、スラグ、メタルの3つです。このうち「スラグを再利用できないか」、ということになり、道路盛土実証事業で検討しているそうです。 アツシ 廃棄物貯蔵施設では、減容化施設で発生した灰の残りかすを鋼製の角形容器(1.3m×1.3m×1.0m)に封入して貯蔵されます。施設のサイズにもよりますが、約15,000個または約30,000個の鋼製の角形容器を貯蔵できるそうです。 国道6号線沿いに大きく看板が立つ。こちらが入り口である マイクロバスに揺られて最初に案内されるのが、地元で信仰されている鎮守神 足元の「土壌貯蔵施設」の構造を説明 もちろん数値は問題ない 手前の整地された小山が「土壌貯蔵施設」。奥に福島第一サイトが見える 「道路盛土実証エリア」では除去土壌活用のため、幹線道路を模したスロープのある道路を作っている テル ご案内いただいた正八幡神社は、平安後期に創建されたそうで。震災で鳥居が倒壊してしまったのですが、氏子の皆さんによって再建され、復興祈念碑が設置されていました。 祈念碑には、「長きに亘りこの地を離れることを強いられるが、(中略)再び、人々の営みが蘇ることを願い、この鳥居を建立する」と刻まれており、地元の鎮守神として、多くの方々から愛されているのだということがよくわかりました。同時に、地元の方々がどのような思いで先祖伝来の土地を手放したのかも、痛いほどわかりました。 タケコ 地元の方々の思いに応えて、1日でも早い最終処分場の決定に向け、真剣に考えていきたいです。 そのためにも、道路の盛土に除去土壌を活用するための検証が、もっと進んでほしいです。 アツシ 除去土壌の多くは田畑の土ですので、水分を多く含んでいます。道路盛土実証エリアでは、50メートルある道路を半分に分け、それぞれの盛土を、①除去土壌のみ、②除去土壌にスラグや生石灰を混ぜ合わせたもの──にわけて、耐久性の違いを検証しているそうです。 テル 環境省さんが、新宿御苑などで除去土壌等の再利用の実証事業を検討していたのですが、住民説明会で周辺住民の意見もあり、難航しているようです。 タケコ 福島第一原子力発電所の電気を使用していたのは東京・関東圏なので、東京の人からの否定的な意見は残念ですね。 イシノリ 子供のころから東京に住んでいないと、わからないのだと思います。東京がどれだけ地方にお世話になっているのかということを。 小学校の社会科の授業で習うのですよ。たとえば私の住んでいた千代田区の麹町というエリアでは、「電気は福島。水は朝霞(埼玉)」と習いました。すごくおおざっぱだとは思いますが。 テル 理解が広がるよう、我々も情報発信を頑張らないといけませんね。 むしろ今現在東京で育っている次世代層の方が、よく理解しているのかもしれませんよ。 タケコ ちなみに、見学終わりのバス降車時に、GM計数管式サーベイメータで見学者の靴裏の表面汚染を測定します。 測定値は最大で150cpmで、除染が必要となる13,000cpmを大きく下回りました。なお比較対象として計測したほかのものは、塩=220cpm、肥料=258cpm、花崗岩=156cpmでした。 アツシ 全く問題のない数値ですね。 最終処分場が早く決まり、浜通りの方々が1日でも早く安心できることを祈念しつつ、我々も帰ることにいたしましょう。ここで得た多くの思いを皆に伝えないと。 すでに10分押してます。 はーい 17:40 福島駅に到着 施設名福島駅住所福島県福島市栄町1-1 3日間の旅もいよいよフィナーレ。ちょっとした距離を走行し、「福島駅」へ帰還である。運転担当のイシノリが「運転していただけなのに、なんだか全身が気ダルい」とコボしていたので、くれぐれも無理のない行程を組んでいただきたい。レンタカーを「福島駅」ではなく「いわき駅」に返却してJR常磐線で帰るという手もある。 なお夕方の上り新幹線の窓側座席は、高確率で埋まっていることが多い。ここでちょっとしたTipsなのだが、「やまびこ」の車輛ではなく、「つばさ」の車輛を狙うと窓側席が比較的空いている、ような気がする。そう、福島駅では東北新幹線の車輛に後ろから、山形新幹線の車輛が連結されるのである!と、鼻息荒く語ったところで鉄道に関心のない層にはあまり響かないかもしれないが、知っておいて損はないだろう。や、それくらい帰りの新幹線は混んでいますぜ、という話なのであります。 旅先での会話を読む テル みなさん、3日間おつかれさまでした。 さきほど高速道路へ乗る前に立ち寄った「帰還困難区域」のゲートですが、だいぶ少なくなったとはいえ、まだこうしたエリアが残っていることを私たちは忘れてはいけないと思いました。 イシノリ 記事の中で「帰還困難区域」のゲートを前面に出すと、「復興は未だ遠し」との印象になる。一方で大いに変わりつつある浜通りの新しい動きを取り上げると、「新しい福島」をアピールすることができる。そのどちらも現実だというのが、状況をとても複雑にしているような気がしています。 でも今回の取材で、「前向きに取り組んでいる人たちがいるかぎり、我々も臆することなく前向きな姿勢で臨もう」との、強い決意を固めることができました。 タケコ はい。今回多くの若い方々に出会いましたが、地元の出身であろうとなかろうと、みなさん、生まれ変わる浜通りを夢見て懸命に取り組んでいらっしゃいましたよね。 そういった方々を前にして、これを応援しないという選択肢はありませんよね。 テル おっしゃる通りですね。帰還できない方々がいらっしゃることも認識しつつ、それでも浜通り地方の新しい取組を大いに応援したい、そんな思いでいっぱいです。 原子力産業界としても率先して浜通り地方を訪問し、新しい浜通り地方を世界へ発信していってほしいですね。 アツシ 浅野撚糸の浅野社長のセリフではありませんが、世界はまだまだ「福島」という言葉の響きを誤解しています。実際に現地を自分の目で見て、自分の足で歩き、その体験を周囲に伝えていってほしいですね。 アタクシ、4月の原産年次大会以降、今回のツアー企画実現を夢見ておりました。こうしてようやく達成できて、感無量であります。 是非とも産業界の皆さんにもご賛同いただき、いろいろな「浜通りツアー」に挑戦していただきたいです。3日間、おつかれさまでした! おつかれさまでした!楽しかったですね(笑) 1日を動画で見る

- 25 Jan 2025

- CULTURE

-

day2 | 浜通り3days

08:40 ほっと大熊を出発! 施設名 ほっと大熊 TEL 0240-23-5767 web https://okumakouryu.jp/hotokuma 定休日 なし フロント営業時間 6時00分~22時00分 住所 福島県大熊町大川原南平1207番1 2日目のスタートは宿泊させていただいた「ほっと大熊」から。まずは近所のコンビニ(7:00~20:00)で朝食を買い、腹ごしらえ。コンビニは、「ほっと大熊」の目の前にある「おおくまーと」に入居している。 同一エリアに開設された宿泊温浴施設「ほっと大熊」、商業施設「おおくまーと」、交流施設「linkる大熊」の3施設は、大熊町の交流ゾーンとして、帰還者や新規移住者をはじめ、町を訪れる方々との交流が盛んになることで、町の復興をより一層進めることが期待されている。実際に来てみると、存分にその役割を果たしていることがわかる。 旅先での会話を読む アツシ 「ほっと大熊」ではプラス350円で朝食(おにぎりのセット)をつけることもできます。もちろん近所のコンビニで、好きなものを購入してもいいですね。 タケコ ちなみにお部屋は、1~2名が宿泊できる洋室が8室、2~4名が宿泊できる洋室が4室、5~12名が宿泊できる和室が1室、ご用意されています。 朝ご飯を共有スペースへ持ち込んでもいい 落ち着いた内装の共有スペース テル 実にいいお部屋でした。平屋ですので天井も高くて、リラックスできましたね。 イシノリ リビングルームで団欒できますし、ご家族連れにも最適ですね アツシ さぁ今日もスケジュールが山盛りです。張り切って参りましょう。 はーい。 09:00 東日本大震災・原子力災害伝承館 施設名 東日本大震災・原子力災害伝承館 TEL 0240-23-4402 web https://www.fipo.or.jp/lore/ 研修コース あり(事前予約) 定休日 火曜日 営業時間 9時00分~17時00分 住所 福島県双葉郡双葉町中野高田39 東日本大震災・原子力災害伝承館は2020年9月に開館。2024年7月には来館者数が30万人に達した。原子力産業新聞ともなじみの深い、長崎大学原爆後障害医療研究所の高村昇教授が館長を務めている。 地震、津波、原子力発電所事故という複合災害をテーマにした施設。事故発災当時のリアルな状況が分かる展示物が多く展示されており、多くの人が涙をこらえられない。学校に飾られていたお習字の「原子力の利用」という文字や、町に掲げられていた原子力広報の文字パネル「原子力 明るい未来のエネルギー」が掲示されていた写真を見ると、原子力発電は地元の方々のご理解の上に成り立っていたことが、再認識できるだろう。 展示されていた写真に添えられた「震災に終わりはないから、これからもずっと思い続けます」という言葉が印象的だ。震災で悲しい体験をした方々の気持ちに寄り添った形で、町の復興が進むことを切に願う。 伝承館では、個人来館者向けに毎日4回、語り部講話(40分)が実施されているが、スケジュールの都合上、我々は聴講していない。聴講する場合、滞在時間を2時間弱程度確保しておいた方がよい。 旅先での会話を読む アツシ 私はここ(伝承館)には何度も来ているのですが、子供たちが書いた「原子力の利用」という書道の文字を見ると、原子力に対して理解を示してくれていた地元の方々のことを思い、胸が苦しくなるんです。なんだか申し訳なくて。 テル わかります。それもあってわたしたちは浜通りに来ても、東京電力さんの廃炉資料館ばかりに足が向いてしまうのかもしれません。 イシノリ 廃炉資料館で技術的な課題を認識して、そこだけに意識を集中した方が、気持ちは楽ですからね。 テル 本当はもっともっと、こちらの伝承館に来て、浜通り地方の背景のようなものを知っておくべきだと思いました。 「復興」「復興」と口にするのだったら、コミュニティについても知っておくべきでした。反省です。 学校生活の展示物が 郷愁と涙を誘う 看板のレプリカも屋外に展示されている イシノリ 原子力の標語看板、胸にズシリとくる... テル 原子力広報の標語を掲示したパネルはもともと、公民館があった国道6号線に沿った場所と、双葉町役場庁舎前に設置されていました。ですが設置から約30年が経過し、老朽化し倒壊の危険が生じたため2016年に撤去されました。 伝承館にあるパネルは、レプリカです。 アツシ 福島県の内堀知事によるメッセージが展示されておりましたが、「光と影が入り交じる福島のありのままの姿をしっかりと受け止め、前へと進んでいく」とありました。なかなか印象深かったです。 タケコ 「風評」をテーマにした展示も、考えさせられました。 農林水産業や観光への影響が、いまだに根強いようです。わたしたちも頑張らないとと思いました。 アツシ 立ち去りがたいですが、すでに10分押してます。 はーい。 10:30 ワンダーファーム 施設名 ワンダーファーム TEL 0246-85-5105 web http://www.wonder-farm.co.jp/ 定休日 月曜日 営業時間 9:30~17:00 住所 福島県いわき市四倉町中島広町1 常磐道「いわき四倉インター」を降りて直ぐという便利な場所にあるワンダーファーム。ショップ、トマト狩り施設、バーベキュー、レストランおよびドッグランが併設されている。県内外からの多くの来訪者があり、我々が訪問した日もバーベキュー施設は満席だった。 ショップ「森のマルシェ」では、ミニトマトの量り売り、トマト製品、福島県のお土産などが並べられていた。売上No.1は、令和4年度ふくしま満天堂グランプリを受賞した商品の「とまと味噌」とのこと。同商品を、福島県・内堀雅雄知事がPRするポップが置かれ、試食も可能となっている。 原子力産業新聞では以前、ワンダーファームの元木寛代表にインタビュー取材を実施したことがある。今回の訪問では、元木代表にはお会いできなかったが、快く施設内外での写真撮影を快諾していただいた。 旅先での会話を読む テル お味噌もジュースも、試食および試飲もさせていただきました。もちろん即座にお買い上げですよ。 アツシ 「とまと味噌」は、いわき市のフラガールトマトを使用した調味料で、トマトの酸味が味噌に加わることでまろやかに仕上がっています。 タケコ 塩分が控えめのため色々な料理に合いやすく、炊き立てのご飯はもちろん、お肉・野菜炒めなどにも使えますね。 トーストに「とまと味噌」を塗り、チーズをのせて焼くと、ピザトーストになりますよ。 いろいろと試食させていただきました。ごちそうさまでした! 広い敷地内にはBBQエリアも イシノリ テルさんが相当気に入っていた100%トマトジュースの「ワンダーレッド」ですが、想像を超えるトマト感でしたね(笑) テル 「ワンダーレッド」は、サンシャインというトマトを収穫後1週間以内に絞っており、もちろん食塩不使用。トマト本来の甘みを味わえ、スッキリとした後味で美味しかったですね。 アツシ 食塩が入っていないので、トマトジュースが苦手な方でも飲みやすいかもしれませんね。 なお、トマト狩りは、土日および祝日に、夏休み限定で開催されています。 テル ぜひご家族でお越しください! イシノリ あ、そういえばあのトマト神社って、なんだったんだろうね? タケコ あそこだけ唐突、というか、不思議な空間でしたね(笑) なにか由緒があるのでしょうか? レストランもある どこでもドア?の先に、謎のトマト神社 アツシ おっと、その手の話はこの辺で。すでに10分押してます。 はーい。 12:10 いわき・ら・ら・ミュウ 施設名 いわき・ら・ら・ミュウ TEL 0246-92-3701 web https://www.lalamew.jp/ 営業時間 9時00分~18時00分 住所 福島県いわき市小名浜辰巳町43-1 ランチは小名浜にある「いわき・ら・ら・ミュウ」でいただく。小名浜港に隣接した観光物産センターである。巨大な道の駅を想像してもらえばいいだろう。施設内にはお土産の海産物はもちろん、魚介類を扱う多くの食堂が立ち並んでいる。 このエリア一帯は、水族館「アクアマリンふくしま」などもあり、福島県でも屈指の観光スポット。食堂にも「東京から高速バスで来た」という若者たちが、平日にもかかわらず数多く押し寄せ、賑わっていた。 さて、ここ小名浜の食堂の特長はと言えば、「ドカ盛り」である。行って見て驚いたのが、食堂がどこもかしこも(と言っては言い過ぎかもしれないが)ドカ盛りなのだ。 今回お邪魔したのは「いくらの大五郎」さん。店頭からいきなり海鮮丼のタワー盛りを推しており、我々の胃袋に挑戦状を叩きつけてくる。受けて立とう。というわけでこちらを実食である。 各種メニューがドカ盛りのレベルごとに、1丁目から4丁目までわかれており、4丁目が最大級である。そして案の定、アツシが「かに・いくらタワー丼」4丁目を顔色も変えずにペロリと完食。すると店員さんが駆け寄ってきて「昨日から食材の量を増量したばかりで、完食された方の写真を飾りたい」とのこと。光栄であります。 ちょっとした芸能人ばりに写真をパシャパシャ撮られて、アツシはニコニコ。「あの量をこんなにきれいに食べていただけるとは!」と、店員さんも写真を撮りながらニコニコ。お店のオーナーである仲卸「丸秀水産株式会社」の森田裕会長も「最近は東京や神奈川から多くのお客さんが来てくれている。『(ALPS)処理水』放出でお客さんが来なくなるかと心配したが、たくさんのお客さんが来てくれるようになって本当にありがたい」とニコニコ。 みんなニコニコなランチタイムなのであった。もちろん海鮮は間違いのない美味しさですよ。 旅先での会話を読む イシノリ いやはやすごいな小名浜は。どこもかしこも「ドカ盛り」だらけ。 タケコ そうじゃないお店もありましたけどね。 みなさんが大盛のお店にばかり吸い寄せられてましたね... アツシ いえいえ。ここ小名浜は「ドカ盛り」で突き進む決意を固めたんですよ。アタクシには、その気持ちよくわかります! イシノリ おお、さすが写真を小名浜に飾られている男、アツシ。 言葉の重みが違う。 テル 実際、高速バス等でお越しの東京の若者たちは、「ドカ盛り」目当てでしたね(笑) もちろん海鮮ですので、いずれもお安くはないのですが、なかなかみなさん見上げたものです。 イシノリ 覚悟を決めた者が一心不乱にどんぶりに向かう姿は、神々しいですな。 店頭の壁面に写真付きのメニューが並ぶ 覚悟を決めた猛者たちが、暖簾をくぐり、食券機に向き合う イシノリ でもここの海鮮丼、サービスしすぎなんだよ。途中から会話がなくなったもの。 2丁目くらいがちょうどいいかな。 タケコ 私は1丁目でも、いっぱいいっぱいでした... タケコの「甘海老・かに丼」1丁目。なかなかの盛り具合で早くも不穏な空気が漂う テルの「いくら丼」2丁目。流石にいくらは積み上がらない(笑) イシノリの「トロサーモン・いくらタワー丼」3丁目。キナ臭くなってきた アツシの「かに・いくらタワー丼」4丁目。写真ではうまく伝わってこないが、圧巻のボリューム ゴキゲンな森田会長 メガネを外し、キメ顔で写真撮影に臨むアツシ タケコ 丸秀水産の森田会長、大変お喜びでしたね(笑) イシノリ 大食いは見ていて気持ちいいから。 あそこまで喜んでいただけると、大食い冥利に尽きるね。 テル 森田会長から「ALPS処理水放出は来客数へほとんど影響がない」、と言っていただけて、ホッとしましたね。 アツシ 私たち以外にもお客さんが大勢いらっしゃいましたね。ですが「いわき・ら・ら・ミュウ」はキャパが大きいですから、もっともっと多くの方にいらしていただかないと! イシノリ 小名浜の海鮮を食べ尽くす勢いで。 アツシ 食べ過ぎて苦しくなってまいりましたが、もう10分押してます。 はーい。 14:40 道の駅 ならは 施設名 道の駅 ならは TEL 0240-26-1126 web https://www.michinoeki-naraha.jp/ 営業時間 9時00分~21時00分 住所 福島県双葉郡楢葉町山田岡大堤入22-1 「道の駅ならは」は2001年6月に福島県7番目の道の駅としてオープン。東日本大震災後は営業を休止し、双葉警察署の臨時庁舎として利用されていたことを、憶えていらっしゃる方も多いだろう。道の駅は2019年4月より、営業を再開している。 道の駅ならはには、フードコート、温泉施設があるほか、物産館も併設している。物産館では、お土産の雑貨やお菓子が品揃え多く並べられているほか、地元の野菜や日用品も販売されている。 アイスショップ「ウィンディーランド」では、楢葉町産の手作りジェラートを販売している。なお「ウィンディーランド」は次の目的地、天神岬スポーツ公園にもお店を構えている。 旅先での会話を読む テル 浅野撚糸のスタッフさんに「とにかく桃が美味しい!」と言われていた影響もあり、「白桃クッキー」を購入しました。ほかにもいろいろとお土産を買わせていただきました。 アツシ アタクシは「ほっと大熊」でのウェルカム・サービスでいただいた、イチゴの飲むこんにゃくゼリー「おおくまベリー」を購入しました! タケコ 私は楢葉の「ゆずコロッケ」を食べるのを楽しみにしていましたが、おなかがいっぱいで何も食べれませんでしたorz イシノリ お昼に食べた海鮮丼がジワジワと効いてきてるのよね。クルマのシートベルトのせいなのかもしれないけれど。 ジェラートを食べたいのだけれど、ちょっとまだおなかが許してくれないようなので、次に行く天神岬で食べようっと。 道の駅の目玉、地元産の野菜もゴロゴロ タケコが食べ損ねた「ゆずコロッケ」 浜通りのお土産はたいてい置いてある もちろん楢葉産のものも アツシ さぁさぁ買い物も済んだことですし、次へ参りましょう。 実はもう10分押してます。 はーい。 15:25 天神岬スポーツ公園 施設名 天神岬スポーツ公園 TEL 0240-25-3113 web https://naraha-tenjin.net/ 定休日 不定休 住所 福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27-29 海岸沿いの崖の上に広がる広大な公園。展望台からは太平洋を一望できる。南方に目を向ければ、JERA広野火力発電所を見ることができる。 スポーツ公園と名付けられただけはあり、アウトドア方面のアクティビティにはうってつけの公園だ。クルマでやってきてキャンプをするもよし。サイクリングのベースキャンプとしても活躍する宿泊施設やレストランもある。 イシノリは2018年にこちらの宿泊施設「展望の宿 天神」に宿泊したことがあり、「レストランで食べた夕食が実に美味しかったことが忘れられない」そうだ。というわけで今回はイシノリの強いススメでお邪魔したのであった。 旅先での会話を読む イシノリ 天神のご飯をあわよくばもう一度!と思ったのだけれど、おなかがパンパンに膨れている上に、15時台というハンパな時間。レストランは営業を終了しておりました。もちろん宿泊客は夕食を食べられますので、お越しになる方は、こちらに宿泊して夕食を食べるスケジュールを組むことを、強くおすすめしますデス。 今回はジェラートだけ食べることが出来ました。 アツシ ジェラート、美味しかったですねぇ。「ウィンディーランド」はこちらが本店なのかしら?可愛らしい一軒家のイタリアン・ジェラート屋さんです。 テル イタリアンとはいえ、完全に純・楢葉産です。 たとえばジェラート「楢葉の風」は、日本酒「楢葉の風」の酒粕を使用しています。 タケコ ジェラート「ホワイトいちじく」は、楢葉町の農家が育てた皮ごと食べられるいちじくをジェラートにしたものだそうです。 すっきりとした甘さで美味しかったです。 あいにくの空模様だったが、壮大な景色が楽しめた お子様が楽しめる遊具もある イシノリ この公園はお天気が良くないと良さが十分に伝わらないと思うので、ぜひ皆さんもご自分の目でご確認ください! テル ドッグランもありますよ。 アツシ おっと、また一雨来そうですので、そろそろおいとましますか。 実は10分押してます。 はーい。 16:30 富岡ホテルにチェックイン! 施設名 富岡ホテル TEL 0240-22-1180 web https://www.tomiokahotel.jp/ 住所 福島県双葉郡富岡町駅前27 原子力関係者の多くが耳にしたことがあるであろうホテルが、「富岡ホテル」である。富岡駅前に立地し、交通面でのアクセスがいい。ホテルから10数分歩けば、ショッピングセンターの「さくらモールとみおか」がある。 なお、「さくらモールとみおか」内のフードコートは、ランチのみの営業であることに注意が必要だ。さくらモール内のスーパーマーケットは、19時まで営業している。 ともすれば「泊まるだけ」になりがちなビジネスホテルだが、日没前であれば強くおススメしたいのは、お散歩である。震災後の富岡駅前の風景を映像等で目にしたことのある人も多いと思うが、再整備された駅周辺を自分の足で歩くと、何かしら感じるものがあると思う。 さて「富岡ホテル」だが、館内は清潔で、至極快適に過ごせる。事前の予約が必要だが、宿泊者以外でも、食堂で昼食をとったりテイクアウト用のお弁当を御用意していただけるので、視察団等の編成の際にはとても助かる。 またフロントのスタッフさんが大変親切である。困ったことがあると、親身になって対応してくださる。今回は大いに助けられた。ありがとうございました。 旅先での会話を読む アツシ ハイ!アタクシ、やらかしてしまいました。 富岡ホテルの公式サイトからネット予約していたのですが、実は予約に不備があり... テヘペロ タケコ フロントのスタッフさんの親身なご対応のおかげで、助かりましたね(笑) アツシ 助けられました! 感謝感激であります! イシノリ ここは深く突っ込まないのが、武士の情けですな。 海も近い こうした予期せぬ絶景に出会えるのも、お散歩の醍醐味 テル 私は踏切を渡って海の方まで歩いてきました。途中の道路工事の現場を通り過ぎると、美しい太平洋が広がっていましたね。 タケコ 私も海まで歩いてきました。 津波が来たことも承知してはいるのですが、海が静かで、とても美しい景色に感じました。 アツシ 駅前のロータリー周辺もきれいに再整備され、生まれ変わりましたね。 駅舎では、地元産の食材を販売する「マルシェ」のようなスペースが開かれていました。 イシノリ 2015年に取材で富岡駅周辺を撮影したことがあります。倒壊した駅舎の鉄骨部に、ステッカー(?)のような白地に墨書きで「富岡は負けん」と書かれていました。 その時の感極まるような感情が長いこと脳裏から離れなかったのですが、生まれ変わった駅前のロータリーを歩き、ここまで復興させた富岡のみなさんに喝采を送りたくなりました。 アツシ そろそろおなかもすいてきました。夕食のお店を探しましょうか。実はもう10分押してます。 はーい。 17:30 串揚げ居酒屋 串誠 店名 串揚げ居酒屋 串誠 TEL 0240-23-6360 web https://kushisei.com/ 定休日 日曜日 営業時間 16時00分~22時00分 住所 福島県双葉郡富岡町駅前21 こちら「串誠」さんは、富岡ホテルの斜め前に立地する。 富岡駅周辺は、徒歩圏内に夕食をとることのできるお店が数か所しかない。そのため予約はマストである。 事前に予約をして入店。案の定、食事をしているうちに店内は満席となった。店内は大賑わいで、あちこちから楽し気な声が響く。「被災地」という勝手なイメージで来店すると、度肝を抜かれるであろう。都内の居酒屋とまったく同じ光景である。 タブレット端末から注文するスタイル。メニューは、串揚げ以外にも、お刺身、サラダ、肉吸い、煮込み、スペアリブ、プリンなどバリエーション豊富である。 お会計も今風に支払機にて。支払い方法も豊富で、QRコード決済も可能だ。 旅先での会話を読む テル いや予約取れてよかったですねぇ。あやうく夕食難民になるところでした。 アツシ そうなんですよ。実はアタクシ、これまで海外の方々の随行で何回かこのお店を利用しておりまして。 ホテルの目の前なので助かるんですよね。タブレット端末による注文方式も、海外のお客さんからは「わかりやすい」と好評でした。 今風のテーブル風景 満席の店内 手前はアツシ タケコ 新しいお店のせいか、東京にいるときとあまり感覚は変わりませんでしたね。 ちょっとスペースが広いかな、程度の違いはありますが。 イシノリ ほかのお客さんたちの盛り上がりっぷりもよかったね。 このお店にいる人たちはもう、みんな普通に楽しんでる。 震災のちょっと前にエネルギー館(現・東京電力廃炉資料館)の取材で富岡に来たことがあって。偶然見つけた小さな喫茶店のようなお店で、洋食ランチを食べたことを強くおぼえてるんだよね。 その次に富岡へ来たときは、津波の影響で、その喫茶店がどこだかわからなくなっちゃってた。 だからこうして居酒屋さんが普通に盛り上がっているのを見ると、ホッとする。 テル おっしゃる通りで、これがあるべき姿ですものね。 私も周辺を歩いてみて、まだ復興途上のところもあるけれども、着実に再起を遂げているところもある、と強く感じました。 タケコ それとごはんが、美味しいですね(笑) アツシ さぁさぁ、おなかもいっぱいになったところで、明日に備え、早めにお開きとまいりしましょ~。 はーい。 Jヴィレッジ 施設名 Jヴィレッジ TEL 0240-23-7311 web https://j-village.jp/ 住所 福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8 Jヴィレッジは福島県にあるサッカーナショナルトレーニングセンター。スポーツ利用のみならずビジネス利用もできるホテルや、さまざまなスポーツやイベント開催もできる全天候型練習場が新設された。 1997年に開設された日本サッカーの拠点施設で、特に日本代表チームが多くのキャンプを行った場所としても知られている。その後、福島第一原子力発電所の事故を受けて一時閉鎖されたが、復興の象徴として2019年4月に全面的に再開された。サッカー専用のグラウンドに加え、トレーニングジムやプールなど、総合的なスポーツ施設として多様な利用が可能。キャンプや合宿の開催のほか、企業の研修やイベントスペースとしても活用できる。 Jヴィレッジが再開したことで、周辺地域の観光業やサービス業の活性化が期待され、地域活性化や雇用創出に大きく貢献している。 旅先での会話を読む テル 原子力関係者にとっては多くの思いが詰まった施設、それがこのJヴィレッジです。私もさまざまな思いが去来します。 アツシ 今回の取材では残念ながら行程の関係で、立ち寄ることはできなかったのですが、アタクシにとってもここは思い出多き地であります。 タケコ みなさん、いらしたことがあるのですね。 イシノリ 再開される以前に来たので、こんなに綺麗になった芝生のピッチを見たのは初めて! Jヴィレッジ全景 ピッチ全景 天然芝のNo.3ピッチ ビジネスにも快適なシングルルーム リゾート感覚でくつろぐツインルーム 仲間たちと英気を養うフォースルーム アツシ こんな素敵な施設になっていたとはつゆ知らず。恐れ入りました! タケコ リゾート施設と見まがうばかりのお部屋ですね。 ジムもレストランもありますし、合宿でなくても1日中楽しめそうですね! イシノリ プールもあるしね! それと、ここは大浴場が気持ちいいんですよ。 テル 見事としか言いようのない復興を遂げていて、頭が下がります。 是非ともあらゆる機会をとらえて、利用してみたいですね。 アツシ 今回はお邪魔できませんでしたが、またあらためてお邪魔して、もっと詳しく拝見いたしましょ~ はーい! 1日を動画で見る

- 25 Jan 2025

- CULTURE

-

day1 | 浜通り3days

10:30 福島駅を出発! 施設名 福島駅 住所 福島県福島市栄町1-1 原子力産業界の福島出張の定番は「いわき駅」スタートなのだろうが、わたしたちは今回「福島駅」からスタートである。 新幹線で東京から「やまびこ号」または「つばさ号」で、およそ1時間半で到着。新幹線を降りると、広々とした駅の西口に出る。早速、予約したレンタカーの店舗へ移動しようとするが、GoogleMapいわく、目指す店舗は徒歩13分。ちょっと待て。危ない危ない。素直に店舗からの送迎バスを待とう。 もちろんレンタカー会社によっては、駅前に店舗もある。下調べは大事だなぁ。 旅先での会話を読む アツシ 福島まであっという間ですね。パソコン開いてちょっと作業してたら、もう着いてました。 テル 同じく新幹線駅であるお隣の「郡山駅」という選択肢もありますが、今回は県庁もある「福島駅」スタートとしました。 もっとも新幹線経由で目的地の浜通り地方に行くには、ここからクルマ移動になってしまいますが。 イシノリ 今乗ってきた新幹線は旅行客が多かったですね。あまり福島では降りてくれませんでしたが。 テル 福島は、というか浜通りは、今ダイナミックに変化を遂げており、それを感じられるのは今だけだと思います。 もっともっと多くの人に、福島へ立ち寄っていただかないと。 アツシ 4月の原産年次大会「福島セッション」でも、その点が強調されていました! 議論だけで満足せずに、次は行動です。原子力産業界は、社員旅行、研修旅行、慰安旅行等で何か理由をつけて福島に来るべきです。 タケコ 実際に現地を自分の目で見て、自分の足で歩くことで、わかることがあると思います。その体験を周囲にジワジワと拡げていってほしいですね。 イシノリ そそ。芸能人だけにまかせてないで、我々も行動しないとね。 タケコ 福島には初めて来たのですが、きれいな駅ですね。ちょっと静かですけど。 テル 新幹線改札のある「西口」と比べると、在来線側の「東口」はもっと賑やかですよ(笑) アツシ おっと、そうこうしているうちに送迎バスも来たようです。実はもう10分押してます。 はーい。 12:00 フランス料理店 ポン・ヌフ 店名 フランス料理店 ポン・ヌフ TEL 0244-24-3314 営業時間 11時30分~14時00分 住所 福島県南相馬市原町区日の出町206-1 浜通り地方のメインストリート「国道6号線」沿いに古くから佇む老舗フレンチ。福島第一原子力発電所事故後も早い時期から、洋食屋として営業を再開し、人々のおなかを支えたのは有名な話。 交差点、しかも通りに面した一軒家のお店である。駐車場の入り口がなかなかわかりにくいが、迷うことなくハンドルを切ろう。国道沿いではなく脇道側に入り口がある。 お店の外からは店内の様子がわからず、戸惑うかもしれない。しかし「営業中」の札がかかっていれば、間違いなく営業中なのだ。「注文の多い料理店」然とした佇まいに臆することなく、扉を開こう。きっと、店内いっぱいのお客さんを見て胸を撫で下ろすことだろう。紳士とマダムが切り盛りする「フランス料理店 ポン・ヌフ」は、絶品な洋食を味わえる人気レストランなのだ。 メニューは幅広く、たいていの洋食は揃っている。数多くのレビューがネット上にあるので、ここで多くは語らないが、実に美味しい。テルさんは「エビピラフ」、アツシとタケコは「ビーフシチュー」、イシノリは「ビーフストロガノフ」を注文したが、どれもとても美味しかった。特にビーフストロガノフは、ゴロゴロとステーキ肉が投入されており、食いしん坊も大満足である。 店主のお人柄も特筆すべきだろう。 実は店を辞去した後、クルマで移動中にイシノリが「社員証がない!」と大騒ぎ。どうやらいつも首からぶら下げている「迷子札」状のパスケースを紛失したとのこと。即座にクルマを停めて、全員の撮影写真に映り込んだイシノリを確認しながら、どの時点まで「迷子札」を持っていたか解析がスタートした。「新幹線で落としたかも...」と半ベソになりながら絶望のズンドコに沈むイシノリを囲みながらワイワイやっているうちに、東京にいる副編集長から電話が。 「イシノリ!あなたレストランに行った?」「うん... お肉、食べた...」「お店の人から電話があって、社員証を忘れていったそうよ」「MA・JI・DE!」 すぐさまクルマで取って返して、ポン・ヌフの扉をたたいたところ、マダムが申し訳なさそうに「駐車場に落ちていたのよ。ごめんなさいね。気づいてあげられなくて。社員証とクレジットカードが入っていたから、これは大変と思って、会社に電話しちゃった」 その節は誠にすみませんでした。平謝りしつつ、感謝感激のイシノリであった。 旅先での会話を読む アツシ いやいや、噂にたがわぬ名店でしたね。美味しい上にボリュームもあって、食いしん坊でも大満足。 イシノリ 福島出張時の「影の目玉」になりますな。 あそこまでゴロゴロと立派なステーキ肉が入っているビーフストロガノフは、初めて。 タケコ ビーフシチューもほんのりと酸味があって、とてもやさしい味でした。 ほかのメニューも食べてみたくなります。 テル ランチ営業しかされていないのが、実に惜しいですね。 もっと多くの方が遊びに来るようになれば、ディナータイムも開けてくれるんじゃないかなぁ。 「営業中」の札が輝いている ごちそうを前に撮影する面々。イシノリの迷子札が確認できる タケコ ポン・ヌフさんの魅力は、店内に入ると一層感じられますね。 テル 一軒家をぐるりと緑で囲まれており、この落ち着いた雰囲気が私は好きですね。 アツシ 中が見えないだけに、店内に入った瞬間のあたたかさは形容しがたいですね。お店のあちこちに猫ちゃんの置物が置かれていましたが、猫好きな人はやさしいといいますよ。 イシノリさんの「迷子札」騒動でも、大変親切な対応をしていただきましたし。 イシノリ おっしゃる通りです。 アツシ もうご存じでしょうが、そのせいで10分押してます。 イシノリ 面目ない... 13:20 福島ロボットテストフィールド 店名 福島ロボットテストフィールド TEL 0244-25-2473 web https://www.fipo.or.jp/robot/ 見学コース あり(事前予約) 定休日 土曜日/日曜日/祝日 営業時間 9時00分~17時00分 住所 福島県南相馬市原町区萱浜 新赤沼83南相馬市復興工業団地内 浜通りの産業回復・復興に留まらず、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトである「福島イノベーション・コースト構想」。福島ロボットテストフィールド(RTF)は、その一つとしてロボット/ドローン分野を集積させた一大拠点である。 2020年3月31日に全面オープンしたRTFは、東西に1㎞、南北に500m、約50haの敷地(東京ドーム10個分)を誇る。インフラや災害現場などの実際の使用環境を再現した21の施設があり、無人滑走機エリアには9施設、開発基盤エリアには5施設、インフラ点検・災害対応エリアには5施設、水中・水上ロボットエリアには2施設が配置されている。また、13㎞南には、RTFが所有する浪江滑走路・格納庫がある。 広大な施設ではあるが、おおよそ1時間規模の見学コースが用意されている。 RTFのミッションは、福島復興に貢献することおよび、ロボットの社会実装である。ミッション遂行のため、世界トップレベルのロボット実験環境を技術者に提供しており、ロボットの安全性確保・社会実装のためのルールやガイドラインといった仕組み作りに取り組んでいる。また、企業や大学など国内外のロボット研究開発運用者の交流・連携を促進しており、ロボットに係る次世代の人材育成にも取り組んでいる。RTFでは、こうした取り組みを通じて、中長期的な福島の復興支援をおこなっている。 旅先での会話を読む アツシ こちらがアタクシのイチ推し、「福島ロボットテストフィールド」です。 施設の規模もさることながら、倉庫に置かれた人型ロボットなど、なんかこう、グッときませんか? イシノリ わかる 真っ暗な倉庫のライトが点いて、目の前にアレがいた時は、たしかに鷲掴みにされた(笑) 「人機一体」だっけ?センスいいよねぇ。両肩に入った「JR西日本」とか「日本信号」とかスポンサーロゴも、なんだかリアルでカッコイイ。 これが「人機一体」 右端が 案内してくださったRTFの木幡さん テル 単なるスポンサーなだけでなく、共同開発者らしいですよ(笑) それと福島県はそもそも、ドローン関連もなかなか有名なんです。ドローンを使った配送実験とか、テレビでご覧になったことありませんか? イシノリ ありますあります。牛丼配達でしたっけ?南相馬の テル はい。福島県は長崎県とともに全国に先駆けて2024年度にドローン配送の実現に向けた地域課題解決連携“絆”特区に指定されているんです。 無人地帯で目視外飛行することを「レベル3飛行」と呼びます。「レベル4飛行」はさらに段階が上がって、有人地帯での目視外飛行が可能です。これまではルートごとに申請が必要でしたが、特区指定に伴い、エリア単位の申請でレベル4飛行が可能になりました。 アツシ ただし、ドローンの特区を活用する場合、飛行できるドローンは、国の認証を受けた機体に限定されています。 イシノリ となると、ますますドローンの活用が増え、浜通り地方が全国に先駆けた先進地域になりそうですね。 テル 無人滑走機エリアの緩衝ネット付飛行場は、高さ15mまでネットが張られています。天井のようにネットが張られたことで、屋内施設扱いとなり、ドローンから投下したりする場合なども、航空局への申請不要でドローンの実証ができるんですって。 タケコ 毎回申請するのは、大変ですものね。 アツシ あまりにも見どころが多くて1時間では回りきれませんが、10分押してます。 はーい。 15:00 haccoba 小高駅舎醸造所 &PUBLIC MARKET 店名 haccoba 小高駅舎醸造所 &PUBLIC MARKET Instagram https://www.instagram.com/publicmarket_by_haccoba/ 定休日 月曜日/木曜日 営業時間 12時00分~17時00分 住所 福島県南相馬市小高区東町1丁目140−1 無人駅の駅員の詰め所を改装して、醸造所兼店舗として活用している。レンタカーを駅前の無料駐車スペースに停め、店舗へ向かう。なんと、入り口が駅のホーム側にあり、改札を通らないと入ることが出来ない。無人駅とはいえ黙って改札を通るのは少々抵抗がある。というわけで、駅のインターホンで繋がった別の駅の駅員さんに確認したが、「入店のため、駅の改札を通ってかまわない」とのことだった。安心されたい。しかも後日になって、実は改札の外にもきちんと入り口があるとのご連絡を頂戴した。なおのこと安心されたい(笑) haccobaでは、お米と一緒にさまざまな素材を発酵させてお酒をつくっている。例えば、コーラの作成過程で発生したコーラ粕に他の粕を掛け合わせて新たなお酒を製造したり、チョコレートの製造過程で発生するカカオハスク(カカオの外皮)からお酒を製造したり、梅酒の製造で使用した梅の実(梅酒粕)をお米と一緒に発酵させてお酒を製造している。 haccobaは自社の醸造技術と何かを掛け合わせて(コラボして)、新しいものをつくっていることに特徴がある。ガラス越しに、駅員の宿直室だった部屋に配置された醸造設備を確認することが出来る。 下校時刻になると、駅を利用する地元の高校生たちで店内も賑わうという。 旅先での会話を読む テル haccobaの佐藤代表が4月の原産年次大会「福島セッション」に登壇された際に紹介した「はなうたホップス」は、当協会の懇親会でも何度かお出ししたのですが、大変人気が高かった一品です。 今回は、梅酒粕を用いた「五香梅(ウーシャンメイ)」を購入しました。 アツシ 梅とスパイスの香りがよく、とても飲みやすいお酒でしたね。これは仕事やプライベートを問わず、ボクの周りに薦めたい一品です! 小高駅の入口 ホームに面して店舗入口がある タケコ haccobaのお酒は、また飲みたいと思うだけじゃなく、ほかのお酒も飲んでみたいと思わせる不思議な魅力がありますよね。 イシノリ お酒以外にも、地元福島産の雑貨類が販売されており、ここに来ればいろいろと手に入るね。 タケコ オリジナルのコーヒーや化粧品、キーホルダーやグラス。そのほかにも浜通り地方のオリジナルTシャツなど、ローカルな商品がいっぱい置いてあります。 私もたくさん買わせていただきました。 イシノリ それと驚いたのは、店内に“オープンスペース”があって、そこで靴を脱いでのんびりおしゃべりできるところ。かなりフリーダムね。 店内にはくつろげるスペースもあり、電車待ちの高校生が自由に楽しめるそうだ うん。たしかにこんなに自由で人が温かい駅はない テル 勝手に作っていく「小高マップ」なんて典型ですが、このように場を提供するだけで、あとは高校生たちが自由に楽しみながら地元・小高をアピールしてくれる。 頼もしいですよね。 イシノリ 誰に強制されたわけでもないのにね。 佐藤代表が、「現在進行形で新しいカルチャーが生まれている」とおっしゃってましたが、これは楽しい! 説明してくださった三村さん 地元の高校生のアイデアも採用している アツシ おっと盛り上がってるところ恐縮ですが、10分押してます。 はーい。 16:00 浅野撚糸フタバスーパーゼロミル 施設名 浅野撚糸フタバスーパーゼロミル TEL 0240-23-7648 web https://asanen.co.jp/dakishimetefutaba/ 見学コース あり(事前予約) 定休日 月曜日 営業時間 10時00分~18時00分 住所 福島県双葉郡双葉町中野舘ノ内1−1 クルマで走っていると双葉町の再開発エリアに、一際異彩を放つ建屋が現れる。クルマから降りてエントランスへ近づくと、ガラス張りの建屋がショッピングモールのように明るい。ここが浅野撚糸株式会社の新工場だ。 岐阜を本拠とする同社の浅野雅己社長は、福島大学で青春時代を過ごした。震災後に被災地を訪れた際に地元・双葉町長の復興へ向けた力強い言葉に、強く胸を打たれ、双葉町に工場を新設することを決意したという。そして同社の新工場「フタバスーパーゼロミル」が、2023年4月、スタッフ20名でスタートした。当初は地元からの採用が思うようにいかず、岐阜から人員を派遣していたが、現在では、定期的な地元スタッフの採用に成功しており、現在22名が働いている。 こちらは工場見学のコースが2種(40分コース/70分コース)整備されており、広報担当スタッフがじっくりと工場の概要を説明してくれる。設備を目の前で見ることができ、すべてオープンで、撮影もOKだ。我々は今回70分コースをお願いした。 工場は9名のスタッフで交代しながら、24時間稼働(深夜は無人で機械のみ稼働)している。ベトナムからの技能実習生も受け入れており、我々が訪れた際にも実習生が合糸機等の稼働状況の確認作業をしていた。 スーパーZEROという糸は、通常の糸およびお湯に溶ける糸(水溶性の糸)を撚ったのち、高温の蒸気をあてて、糸の縮れを固定しタオル製造段階で水溶性の糸を完全に溶かすことで、それまで掛かっていた解け残った糸が膨張するという原理を利用している。この膨張した糸により、吸水性が飛躍的に高まるのだ。 糸を撚る機械は、廃業する同業者たちから譲ってもらった20〜30年以上も前のシロモノで、今ではもう手に入らない。地下約220mの地下水をくみ上げて140℃まで高め、蒸気として使用している。試行錯誤を重ねた結果、撚糸の中心部まで蒸気をあてる方法として、1つずつ人の手で穴を開けた段ボールに撚糸を入れるという現在の方法が編み出された。なお、140℃のスチームを出す機械(スチームセッター)は、ここ双葉町と岐阜本社の2か所に設置されている。 旅先での会話を読む テル 施設見学の冒頭、同社の土屋所長補佐よりお話がありましたが、「工場の設備だけでなく働くスタッフを見てほしい」と。その言葉の意味がよくわかりました。 タケコ この工場は人で成り立っていましたね。 案内してくださった子安さんは、入社2年目だそうですが、入社早々に地元の岐阜から福島へ派遣されたそうです。 見知らぬ土地で、「不便なこともあるけれども、双葉の未来を作っているようで楽しい」とおっしゃっていたのが印象的です。 1年と言われていた双葉町への派遣期間を、自ら延長を申し出て、2025年3月まで双葉町で働くことになっているそうですよ。 撚糸機の説明をする子安さん 撚った糸に高温の蒸気を当てるスチームセッター アツシ 設備もすべて丸見えで撮影OKですし、事務所に至っては「ガラス張り」で丸見えでしたね。 子安さんが「ちょっと恥ずかしい」とおっしゃっていたのもよくわかります。 イシノリ すべてオープンにしていく、心意気ですかね。 こうして訪れた人たちの心をガッチリと掴む(笑) 1Fに広がるショップでは、多様な素材の製品が販売されている 2Fのアウトレットショップ アツシ こちら、工場を見学できるだけでなく、きちんとショップも併設されています。2Fにはアウトレットショップも イシノリ 貧乏性でアウトレットにばかり足が向いてしまいました。 こちらで購入したエアーカオルを、ジムでもヘビーユースしています。たしかに吸水が違う!水泳で使用する吸水シートと違い、肌触りもいいですね。 はちみつりんごみるく 1FにはKEY’S CAFÉもあり、お食事もできる タケコ 1Fにはカフェも併設されています。広々とした空間で居心地がいいので、ついつい長居してしまいました。 こちらのカフェも、浅野撚糸さんの社員さんが担当されているそうです。 テル 私も子安さんイチ推しの「はちみつりんごみるく」をいただきました。これが実に美味しい。 福島県産のリンゴを使用されているそうですよ。 下から見てもよくわからない屋根だが 上から見るとこのようにデザインされている イシノリ そういえばこちらの施設、上空から鮮やかな「0」のマークが見えるようですが、本来は「町のシンボル」として道路からも見えるはずだったそうです。 「設計ミスで見えなくなっちゃった」って(笑) しかも看板は補助金対象外なので、全額自己負担! アツシ おっと、その手のウラ話はやめていただいて! 実はカフェに長居しすぎて、10分押してます。 はーい。 18:00 ほっと大熊にチェックイン! 施設名 ほっと大熊 TEL 0240-23-5767 web https://okumakouryu.jp/hotokuma フロント営業時間 6時00分~22時00分 住所 福島県大熊町大川原南平1207番1 大熊町役場に隣接する「大熊町交流ゾーン」。その一角を占めるのが、宿泊温浴施設「ほっと大熊」だ。 「ほっと大熊」周辺には、コンビニ(7時00分~20時00分)もあれば、飲食店もある。 さらに万が一に備え、「ほっと大熊」施設内も充実している。広い共有スペースには、電子レンジやちょっとした調理器具が揃っている。それにくわえて、カップ麺、冷凍食品、アルコール類、おつまみ系の自動販売機が充実している。 フロント営業時間外でも、スタッフは常駐しているので安心である。大熊を拠点に動く場合、ぜひとも泊っていただきたい。 ただし、かなりの人気施設なので御予約はお早めに。 旅先での会話を読む ほっと大熊の入り口。なんだかあたたかい 広々とした共有スペースがあり、設備は自由に使える アツシ こちらはとにかく大人気で、なかなか予約が取れないんですよ! 今晩はファミリールームに男子3名が、ツインルームに女子1名が宿泊です。 イシノリ 温浴施設にくっついた宿泊所だというのであなどっていたら、なんのなんの。リゾートホテルばりのお部屋で驚いた。 到着したのが夜だったからわからなかったけど、あのテラスはヤバい。気持ちよさそう。 テル ぜひ家族で訪れたいですね。 子連れには、共有スペースにあるさまざまな設備もうれしい。 タケコ あちらの共有スペースは飲み物がすべてフリーで供されています。お菓子も好評だそうですよ。 それとフロントのスタッフさんが優しくて、地元に帰ってきたような気分になれますね。 ファミリールームにはテラスも ファミリールームには2寝室のほか、広々としたリビングルームもある。ここでゆっくり談笑できる イシノリ それと温泉コーナーの目玉の一つ、無料マッサージチェアね。 なかなかの高級機だというウワサは聞いてた。 アツシ 期待値をはるかに上回ってきましたね。 外界から遮断され、からだ全体が包まれる。まさにモビルスーツのコックピット! テル 我々3機が並んだ姿はさしずめ「黒い三連星」ですかな(笑) イシノリ アハハハ カッコいい! この勇姿をタケコに撮ってもらえばよかった(笑) アツシ アタクシ、「オルテガ」を名乗らせていただいてもよろしいでしょうか!! タケコ マッサージチェアの置いてある方から元気いっぱいな声が聞こえて、何事かと思っていましたが... みなさんだったのですね。楽しそうで何よりです。 イシノリ で、でたな。京言葉! 19:00 食事処 池田屋 店名 食事処 池田屋 TEL 090-2936-7322 定休日 日曜日 営業時間 11時00分~21時00分(要確認) 住所 福島県双葉郡大熊町下野上金谷平542-2 神奈川県から移住した店主が、2024年5月に大熊町でオープンした定食屋兼居酒屋さん。大熊町に住む人や復興に携わる人にとって、待ちに待った飲食店だったという。しかも夜は居酒屋として営業しており、暗闇に輝くお店の明かりが、地域の防犯にも貢献しているそうだ。 「孫をいい自然環境で育てたい」との思いで移住を決意した店主。当初はお店をやるつもりはなかったが、あまりに周りに何もなくて不便であることから、「みんなのためにもお店を開くことにしました。以前も飲食店をやっていたから」とにっこり笑う店主。あたたかい。 上述の通り、「ほっと大熊」のある「大熊町交流ゾーン」には、居酒屋さんや食堂が複数軒あるが、大熊町を訪れる人々は少なくない。どのお店にせよ、事前の予約を強くお勧めする。 実は我々も油断しており、「大熊行けばお店が何軒かあるよ~」との声に安心しきっていたのだが、当然のごとくドコモ満席である。誰もが美味しいものを食べたいのだ。 そんな経緯で出会えた「池田屋」さん。定食以外にも数多くのサイドメニューがあり、ガツガツといかせていただきました。ごちそうさま。 旅先での会話を読む アツシ いやいやアタクシとしたことが大変な失態で。「ほっと大熊」周辺のお店はどこもかしこも満席でしたね。 そりゃそうですよねぇ。 イシノリ 「ほっと大熊」の駐車場見て驚いたもん。クルマだらけで。 「交流ゾーン」を我々のようなサラリーマンが、1日の仕事を終えてニコニコしながら歩き回ってるから、イヤな予感したのよね。 案の定どこのお店もお客さんでいっぱい。正直、コンビニ弁当も覚悟した。 テル 大熊町の帰還が進まないとはいえ、復興作業に携わっていらっしゃる方々が大勢いらっしゃいますからね。 今回はその“勢い”の一端を垣間見ましたね。この町は元気がいい。 タケコ 池田屋さんにお電話して「どうぞ!」と言われたときにはホッとしました。 アツシ そんな我々をあたたかく迎えてくださった「池田屋」さんの店主さんですが、大熊町のお隣、浪江町のご出身で、30年ほど前から神奈川県で生活されていたそうです。 震災から再び立ち上がった大熊町の姿を見て、そしてなによりも孫をのびのびとした環境で育てたいとの思いで、ここならばと移住を決意されたそうです。 テル このように移住された方が、地元の人々や大熊町を訪れた人々の食事処として、町を支える重要な役割を果たすというケースもあるのですねぇ。感じ入りました。 避難された方々の帰還が思うように進まない中、これからはこうした移住者の方々による新しいまちづくりという要素も、無視できなくなってくるかもしれません。 食券機にはガッツリ系の定食メニューが並ぶ 店内の壁に貼られた一品料理も注文可能だ タケコ 地元の食材だというサラダが、とても美味しかったですね。福島県はトマトの産地ですものね。 明日お邪魔するワンダーファームさんも確か... イシノリ 元木さんのワンダーファームね! あそこはトマト三昧よ。以前取材したとき、「トマト神社」もあった(笑) アツシ そうです。みなさん、明日もスケジュールはいっぱいいっぱいです。 今晩も早めにお開きとまいりしましょ~。 はーい。 1日を動画で見る

- 25 Jan 2025

- CULTURE

-

処理水放出から一年 新聞は「歴史の記録者」としての任に堪えられるか

二〇二四年九月二十日 新聞の役割とは何だろうか。世の中で起きている数々の現象を伝えることが主な役割であることは間違いない。だが、もうひとつ重要な使命として、歴史的な記録資料を残すことが挙げられる。三十年前の日本がどんな状況だったかを知ろうとすると、やはり新聞が筆頭に上がるだろう。では、福島第一原発の処理水放出から一年経ったいまを記録する資料として、新聞はその任に堪えているだろうか。 処理水の放出から一年が経った八月下旬、どの新聞社も特集を組んだ。中国が日本産水産物の輸入を禁止したことによって、その後、日本の水産物がどうなったかは誰もが知りたい情報だろう。そして福島の漁業がどうなったかも知りたいはずだ。そういう観点から、新聞を読んでみた。福島の漁業に活気は戻っていない? 毎日新聞の社会面(八月二十三日付)を読んだ。主見出しは「福島の海 活気返して」で、副見出しは「操業制限 漁師、東電へ不信なお」。地元の漁師を登場させ、「放出への不安や東電への不信感を拭えずにいる。いまも操業制限が続いており、かつてのような活気は戻っていない」と処理水の放出から一年経っても、活気は戻っていないと極めて悲観的なストーリーを載せた。 その一方で、福島の水産物の価格は高い水準を維持し、放出前より高値を付けることもあり、風評被害は出なかったと書く。ならば福島の水産物の明るい部分もあるはずだが、そのレポートはない。逆に、国と東電は「関係者の理解なしに、いかなる処分も行わない」と約束したのに、海へ放出し、いまも県漁連は反対の姿勢を崩していないと書き、国や東電への不信感を強く印象づける記事を載せた。 さらに三面では、東京電力は二三年十月から風評被害を受けた漁業者や水産加工業者などに賠償手続きを開始したが、約五五〇件の請求のうち、支払いが決まったのは約一八〇件(約三二〇億円)しかなく、賠償が滞っている様子を強く訴えた。しかも、大半は門前払いで泣き寝入りだという大学教授のコメントも載せた。同じ三面の別の記事では水処理をめぐるトラブルを取り上げ、見出しで「後絶たぬトラブル 東電に疑念」と形容するなど東電への批判を繰り返した。 かなり偏った内容(歴史的記録)に思えるが、同じ毎日新聞でも千葉支局の記者がルポした千葉版の記事(八月二十七日付)は違った。こちらは見出しが「福島原発でヒラメ飼育 1号機『普通の服装』で見学 処理水の安全、魚でテスト」と、敷地内の様子を極めて素直な目線でレポートしていた。これを読む限り、処理水の放出と廃炉作業は少しずつではあるが、前進している印象を与える。 ただ、毎日新聞からは水産物のその後の全体像はつかめず、一紙だけでは歴史的記録としては不十分なのが分かる。東京新聞はネガティブな印象を強調 毎日新聞の記事は全体として悲観的なトーンだが、東京新聞はさらにネガティブだ。一面で「七回で五・五万トン 収まらぬ漁業被害」「今も反対、政府は責任を」「首相近く退陣 漁師不安」と不安を強調し、二面では「汚泥 待ち受ける難題 タンク解体」「過酷作業 被ばくの不安」と、今度はタンクの「解体」や汚染水の処理過程で発生する「汚泥」の保管・処分をどうするかという難題が立ちはだかると厳しい内容を載せた。記事からは課題は分かるものの、前進している材料は全く見えない。これも歴史的記録の一面しか伝えていないように思える。読売・産経はホタテの脱中国に着目 毎日新聞と東京新聞を読む限り、暗い気持ちになるが、読売新聞(八月二十五日付)を読むと、一面で「処理水放出一年異常なし」、社会面では「処理水放出 不屈の漁業」「国内消費拡大・輸出『脱中国』へ」との見出しで明るい面を強調した。社会面の記事では「風評被害の拡大も懸念されたが、好調な国内消費や支援の声に支えられ、漁業関係者らは踏みとどまってきた」と書き、希望を持たせる印象を与えた。 社会面記事は、北海道湧別町のホタテ漁の写真を載せ、「今の湧別町には活気がある。官民挙げて取り組んだ消費拡大キャンペーンの結果、国内消費が好調であるためだ」と書いた。ホタテはふるさと納税の返礼品としても人気があり、別海町は二三年度の寄付額が百三十九億三百万円と前年度の二倍になったという内容も載せ、脱中国に向けて欧米への輸出にも取り組む様子を力強く伝えた。 三面では「政府、水産業支援を継続」という文言を見出しにし、「タンク解体、来年にも開始」とほぼ計画通りに進む様子を伝えた。 読売新聞の記事を読むと、毎日新聞や東京新聞とは全く逆の印象を受ける。毎日新聞に登場する漁業関係者は東電への批判を口にするが、読売新聞では漁業関係者が以前の日常に向けて頑張っている様子が伝わってくる。 産経新聞(八月二十五日付)は三面で「ホタテ輸出 脱中国進む、上期ゼロ、米向けなど急増」との見出しでホタテの輸出が増えている様子を伝えた。ホタテに着目した点は、読売新聞と同じであり、内容も読売新聞と似ている。朝日は意外に穏当か では、朝日新聞はホタテの状況をどう報じたのだろうか。八月二十四日付の社会面を見ると、「ホタテ『王様』復活なるか 国内消費上向き 中国への輸出見通せず」との見出しで「(中国への輸出の)主役だったホタテは行き場を失い危機的な状況に一時陥ったが、国内消費は上向きで回復に向かっている」と明るい要素もあることを報じた。国は基金や予備費を使い、約一千億円を投入、北海道の森町などは水産加工業者からホタテを買い取り、全国の学校給食に無償提供したと書き、自治体の奮闘ぶりを紹介した。また、ホタテの輸出量は減ったものの、米国、ベトナム、タイの三か国が中国の禁輸で行き場を失った分の約五割をカバーしたとも書いた。「楽観はできない」と書きつつも、朝日の記事は読売のトーンに近く、意外に穏当な内容だ。歴史的な記録は全紙が揃って初めて成立? これまでの記事を読み、みなさんは新聞の歴史的な記録を残す価値をどう思われただろうか。同じ現象を報じた歴史的な記録と言いながら、中身は新聞によってかなり異なることが分かるだろう。どの新聞も現象の一断面を切り取って記録していることがよく分かる。 つまり、一紙や二紙では歴史の記録者としての任は果たせない。裏返せば、新聞社の数(記者の数)が多いほど、歴史の多面的な現象を後世に伝えることが可能になる。そういう意味では、いま新聞の販売部数(記者の数も)が減少の一途をたどり、新聞社がつぶれそうな状況になっているのは、多様な歴史的な記録物を残す観点からみると極めて由々しき事態だといえる。 では、新聞社を残す方法はあるのだろうか。提案したいのは、読売新聞の読者はたまには産経新聞を読む、そして朝日新聞の読者はたまには毎日新聞や東京新聞を読むといった「交互購読」で大手五紙を共存させる方法だ。新聞社が減れば、いまの歴史の真実を後世に残す手立てが消えることに通じる。処理水から一年経った各紙の記事を読み比べてみて、そのことに気づいた。前回のコラムの最後に「重大なことに気づいた」と書いたのは、このことである。

- 20 Sep 2024

- COLUMN

-

処理水放出から一年 奇しくも朝日と産経が 絶妙なコンビで中国批判

二〇二四年九月六日 福島第一原発の処理水の海洋放出が始まって、一年がたった。大手新聞がどんな報道をしたかを読み比べしたところ、驚愕の事実を発見した。なんと朝日、毎日、産経の各新聞が足並みを揃えたかのように、中国の日本産禁輸を批判する内容を載せた。特に朝日と産経が似た論調を載せたのは極めて異例だ。いったいどんな論調なのか。最大の武器は「自己矛盾」を突くこと だれかを批判するときに最も効果的な武器は、相手の言い分の「自己矛盾」を鋭く突くことである。相手に「痛いところを突かれた。勘弁してくれ」と言わしめる急所を突く論法である。 では、処理水の自己矛盾とは何だろうか。 中国政府は処理水を「核汚染水」と呼び、国民の健康と食品の安全を守るためと称して日本からの水産物の輸入を禁止した。これは言い換えると「日本の沖合で取れた魚介類は核汚染水で汚染されていて危ないから、中国の消費者には食べさせない」という国家の意思表示である。 ところが、中国の漁船は日本の沖合に堂々と来て、魚介類を取り、中国で販売している。同じ太平洋の海で捕獲しながら、日本の漁船が取って、日本に持ち帰った魚は危ないが、中国の漁船が取って、中国の港に持ち帰った魚は安全だという中国の論理は、どうみても自己矛盾の極みである。 中国の禁輸措置を批判する場合、いろいろな言い方はあるだろが、私は、大手新聞がこの自己矛盾をどう報じたかに注目した。朝日新聞は地図入りで矛盾を指摘 すると、なんと朝日新聞は八月二十四日付朝刊の一面トップで「処理水放出 漁続ける中国 日本産禁輸でも近海で操業」という大見出しで中国の自己矛盾を大きく報じた。 記事によると、当初、中国は日本の汚染水は放出から八か月で中国の沿海に届くと言っていた。この通りだとすれば、中国の漁船が中国の沿海で漁をすることは不可能になる。ところが、そんな事情にお構いなく、中国の沿海では八百隻を超える漁船が漁を続けている。中国の漁師は「もし汚染があれば、国(中国政府)は我々に漁をさせない」と意に介さない様子だ。福建省全体からは日本沖の太平洋に向かう漁船が毎日出漁している。 さらに日本の近海でも中国の漁船が多数出漁し、北海道の東方沖の公海にはサンマ、サバ、イワシなどの中国漁船が活発に活動している。そうした中国漁船の操業状況がひと目で分かるよう、朝日新聞は「明るい部分ほど盛んに操業」との解説を入れた日本周辺の海図を載せた。この記事を読んだ朝日新聞の読者はきっとこう思ったに違いない。 「中国は言っていることと、やっていることが全く矛盾している。日本産水産物の輸入を禁止したのは、食の安全とは全く関係ないことがこれで分かった」。 この朝日新聞の記事は、中国の矛盾した態度を鋭く突く、拍手喝采ものの傑作だろう。産経新聞も朝日新聞と同様に鋭く突いた 驚いたのは、産経新聞の八月二十五日付朝刊の一面トップ記事と、三面の特集記事を見たときだ。朝日新聞とそっくりの内容なのだ。三面の見出しは「中国、禁輸でも日本沖で操業」と、朝日新聞の「日本産禁輸でも近海で操業」とほぼ同じ内容だ。 産経新聞の三面記事の前文の締め言葉は、「中国は禁輸措置の一方、中国漁船が日本沖で取った海産物を自国産として流通させる矛盾した対応を取り続けている」と厳しく断じた。 そして、産経新聞も朝日新聞と同様に、「中国漁船が操業している日本周辺の水域」と題した地図まで載せた。そのうえで、はっきりと「中国漁船が福島県や北海道の東方沖の北太平洋でサンマやサバの漁を続けている。同じ海域で日本漁船が取ったサンマは日本産として輸入を認めない半面、中国漁船が中国の港に水揚げすれば、中国産として国内で流通させている。日本政府関係者は不合理としか思えないと批判する」と書いた。 言わんとしていることは産経も朝日と同じである。おそらく新聞の題字(ロゴ)を隠して記事を読み比べたら、どちらが産経か朝日か見分けにくいだろう。毎日新聞も社説で矛盾を指摘 おもしろいことに、毎日新聞も八月二十四日付社説で中国の矛盾した態度を指摘した。社説は後半で「中国政府は『食品の安全と国民の健康を守る』と禁輸を正当化しながら、中国漁船による三陸沖の公海などでの操業は規制していない。これでは矛盾していると言わざるを得ない」ときっぱりと言い放った。 朝日、毎日、産経が横並びで中国の禁輸措置を「矛盾」と形容して批判する記事は、そうそうお目にかかれない。朝日新聞の記事を喜ばない読者もいる! 最後に、この一連の報道に関する、私のちょっとした考察を述べてみたい。 普段は真逆の朝日と産経が的確な記事を報じたわけだが、それぞれの読者層からは、いったいどう評価されているのだろうか。今回の朝日の記事を私は高く評価するが、左派リベラル層はおそらく苦々しく思っていることだろう。 朝日新聞が一年前に中国の禁輸に対して「筋が通らぬ威圧やめよ」と書いたところ、「朝日はおかしくないか。批判すべきは海洋放出を強行した政府ではないか」と主張するネット記事が出た。そう、左派リベラル層が朝日に期待しているのは中国への批判よりも、日本政府や巨大企業への鋭い批判である。だとすると、朝日新聞が地図まで示して中国の矛盾を鋭く突けば突くほど、朝日の読者層は「最近の朝日はおかしくないか」との思いを募らせるであろうことが想像される。一方、産経の論調は首尾一貫しており、読者層は「よくぞ書いた」と喝采を送っていることだろう。 朝日新聞の記者とて、矛盾が明らかな以上、中国の禁輸の矛盾を書かないわけにはいかない。ただ、記者が鋭い記事を書いても、それを喜ばない読者層がいることを思うと、記者の悩ましいジレンマが伝わってくる気がする。 処理水の報道をめぐっては、もうひとつ重大なことに気づいた。それは次回に詳述する。

- 06 Sep 2024

- COLUMN

-

福島の山菜は本当に危ないのか? 基準値の意味を正しく伝えたい

二〇二四年三月二十五日 福島県内で採れる山菜を食べたら、本当に危ないのだろうか。毎日新聞が三月十二日付け朝刊で「『山菜の女王』復活へ試行錯誤 福島・飯舘村セシウム減らせ」と題した記事を載せた。基準値の意味を正確に伝えていないため、あたかも山菜を食べたら健康に影響があるかのような印象を与える、ミスリーディングな内容だ。では、記事のどこがおかしいのだろうか。コシアブラは依然として一〇八五ベクレル 記事を見てまず引っかかったのは、小見出しの「依然基準値の10倍」(写真1)だった。記事の骨子はこうだ。飯舘村が測定した山菜(ワラビ、ウド、フキなど)の放射性セシウムの濃度(二〇一四年~二〇二三年分)は二〇一一年の原発事故から低下しつつあるが、コシアブラだけは二〇二三年になっても、一キログラムあたり一〇八五ベクレル(二〇一四年は同二〇五五八ベクレル)を示し、基準値の十倍に上った。写真1 その理由は、森林の大部分が除染されていないため、多年生植物のコシアブラはセシウムの多い地表から十数センチのところに根をはり、しかもセシウムは根などに蓄積して植物体を循環するため、シーズンをまたいでも減りにくいのだという。そこで記事は「基準値を下回るにはさらに10年以上かかるだろう」という地元住民の言葉を載せた。 さらに、「山菜を塩水でゆでたあと、一時間、水に浸すとセシウムの量は調理前の三五~四五%程度に低減する」という方法を紹介している。 ちなみに、ベクレルは放射性物質が放射線を出す強さを表す単位で、一ベクレルは一秒間に一つの原子核が崩壊することを表す。セシウムの基準値は各国で異なる 放射性セシウムの現状を伝える記事自体に誤った記載があるわけではない。ただ全体を読んでいて誤解を与えかねないと感じたのは、一〇〇ベクレルという基準値にこだわるあまり、一〇〇ベクレルを超えた山菜を食べると健康に影響するかのような印象を与える点だ。 知っておきたいのは、基準値は健康影響をはかる指標値ではないということだ。そのことは各国の放射性セシウムの基準値を見ればすぐに分かる。図表1を見てほしい。日本の一般食品の基準値が一キログラムあたり一〇〇ベクレルなのに対し、EU(欧州連合)は一二五〇ベクレル、米国は一二〇〇ベクレル、コーデックス委員会(世界食糧機関と世界保健機関によって設置された国際的な政府間機関・百八十八か国加盟)は一〇〇〇ベクレルだ。 なんと欧米諸国の基準値は日本よりも十倍も緩い。記事は「コシアブラの一〇八五ベクレルは基準値の10倍」と書いたが、このコシアブラは欧米諸国では堂々と流通できる。確かに日本では一〇〇ベクレルを超えると出荷制限(販売禁止)がかかるが、欧米では基準値以下なのでそのまま流通するのだ。ということは、仮に欧米人が一〇八五ベクレルの山菜を食べても、健康に影響することはないことを意味する。 いうまでもなく、基準値の緩い(数値が高い)欧米の人たちがセシウムの影響を受けにくい体質をもっているわけではない。毒性は食べる「量」いかんで決まる もうひとつ押さえておきたいのは、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルという意味だ。これは一キログラムあたりの数値なので、一キログラムあたり一〇八五ベクレルのコシアブラの場合、十グラムしか食べなければ、体内に摂取されるセシウムはその百分の一の約10ベクレルで済む。逆に基準値以下のコシアブラでも、2~3キログラムも食べれば、体内摂取量は100ベクレルを超えてしまう。 この例でわかるように、基準値以下の食品でも大量に食べれば、基準値を超える。食べた人に健康影響が生じるかどうかは、食べる「量」によって左右され、基準値を超えたかどうかではない。つまり、一〇〇ベクレルという数値は、健康に影響するかどうかの指標ではなく、生産者に対して「出荷の際に気をつけてもらうためのシグナル」なのである。年間一ミリシーベルト以下が上限 では、健康影響をはかる指標値は何か。図表1の二段目にある「追加線量の上限設定値」の年間一ミリシーベルト(シーベルトは放射線が人体に及ぼす影響を表す単位)である。もちろん一ミリシーベルトを超える放射線を浴びたからといって健康影響が生じるわけではない(低線量による影響はいまも科学的な議論が続く)が、放射線の影響を管理する数値としては、年間一ミリシーベルトが世界的な標準管理値となっている(ただし米国は年間五ミリシーベルト)。 ここで強調したいのは、セシウムの基準値は各国の事情によって異なるが、健康影響の指標はほぼ同じという点である。欧米人も日本人も同じ人間なので、健康影響を測る数値が大きく異なるはずはない。一〇〇〇ベクレルの山菜を食べても影響はない では、仮に一キログラムあたり一〇〇ベクレルのセシウム(半減期が約三十年のセシウム137と仮定)が検出された山菜を一キログラム食べた場合、人体への影響(内部被ばく)はどれくらいになるだろうか。計算すると〇・〇〇一三ミリシーベルトである。一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム食べた場合は、十倍の〇・〇一三ミリシーベルトとなる。仮に一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム(そもそも一キロも食べる人はいないだろうが)食べても、一ミリシーベルトをはるかに下回り、健康への影響はないことが分かる。 EUの基準値が一二五〇ベクレルでも、西欧人の健康を守ることができるのはこれで分かるだろう。そもそも私たち日本人は自然界から年間約二ミリシーベルトの被ばくを受けながら生活をしている。それと比べても、山菜から摂取するセシウム量は極めて少ない。 実はこうした考え方は農薬も同じである。農薬の残留基準値は各国の気候や風土で異なるが、健康影響をはかる指標値の一日許容摂取量(ADI)は世界共通である。このあたりのからくりは、拙著「フェイクを見抜く」(ウエッジ)をお読みいただきたい。「安全・安心」のために一〇〇ベクレルを設定 では、なぜ日本は欧米よりも十倍も厳しい基準値を設定したのだろうか。福島第一事故後にセシウムの基準値がどのように決まっていったかを、私は現役(毎日新聞)の記者として当時、熱心に取材していた。そもそも事故が起きる前の一般食品の暫定基準値は、一キログラムあたり五〇〇ベクレルだった。厚生労働省や食品安全委員会などで活発な議論が行われたが、結局、「より一層、食品の安全と安心を確保する観点から」という理由で一〇〇ベクレルに決まった。 許容していた年間追加線量も、事故前は年間五ミリシーベルトだったが、一ミリシーベルトに引き下げられた。一〇〇ベクレルが導き出される計算式の裏には、日本国内の食品(流通する食品の半分と仮定)はすべてセシウムに汚染されているという非現実的な仮定があった。これに対し、EUの一二五〇ベクレルは、流通量の一割が汚染されているという現実的な条件で計算されている。当時は旧民主党政権。結局は政治的な思惑もあって、「安心」を重視した政治的な決着となったのだ。一九六〇年代はもっとリスクが高かった 原発事故から十三年もたつと、セシウムの基準値が政治的に決められていった経過を知る記者は、少なくなっている。毎日新聞の記事について言えば、一〇〇ベクレルは健康影響をはかる指標値ではなく、たとえ一〇八五ベクレルのコシアブラを一キログラム食べたとしても健康への影響はない、という解説を入れてほしかった。 今後、セシウムの影響を伝える場合は、中国などが核実験を行っていた一九六〇年代のほうがよほど健康へのリスクは高かったという事実を、記者たちは頭の片隅に刻んでおいてほしいものだ。福島第一原発の処理水の海洋放出は今のところ順調に進むが、魚介類からいつ何時一〇〇ベクレルを超えるセシウムが検出されるかもしれない。その際に冷静に「一〇〇ベクレルを超えても健康影響とは関係ない」と、記者たちがしっかりと書いてくれることを期待したい。

- 25 Mar 2024

- COLUMN