キーワード:処理水

-

米国大統領選挙が後押しする日中関係改善、処理水問題

正月の祝賀気分に浸る間もなく元日に令和6年能登半島地震が発災、翌2日には羽田空港で日本航空516便と海上保安庁の『MA722みずなぎ1号』が接触する大規模な事故があった。海保機は新潟空港へ支援物資を輸送する途上とのことで、実質的には震災の2次災害と考えなければならない。予想もしなかった荒々しい新年の船出だが、被災された方々の救済、被災地の復旧と復興が迅速に行われ、2024年が昇る龍の如く尻上がりに良い年となることを祈念したい。さて、その2024年における国際社会の最大のイベントは11月5日の米国大統領選挙だろう。現段階におけるこの選挙の主役は明らかに共和党の最有力候補であるドナルド・トランプ前大統領だ。同前大統領が返り咲けば、国際関係は大きく変化せざるを得ないのではないか。トランプ前大統領は、2017年1月20日の就任早々、TPP交渉や地球温暖化に関するパリ協定から離脱、北米自由貿易協定(NAFTA)の見直しをメキシコ、カナダに迫った。また、韓国、EU、そして中国が特異な通商政策、安全保障政策で翻弄されたことは記憶に新しい。一時は北大西洋条約機構(NATO)も半ば機能不全に陥りかけた。さらに、エルサレムをイスラエルの首都と認め、歴代の米国大統領が慎重に回避してきた米国大使館の移転にも踏み切ったのである。そうしたなか、唯一、主要国でトランプ砲の被弾を免れたのが日本ではないか。通商交渉で大きな譲歩はせず、トランプ前大統領が選挙で訴えていた在日米軍駐留経費も増額を回避した。それは、安倍晋三首相(当時)の外交力によるものであることに疑問の余地はない。トランプ大統領の就任から21日目となった2017年2月10日、訪米した同首相との共同会見において、同大統領は「私はこの機会を利用して安倍首相、日本国民に米軍を受け入れてくれたことへのお礼を申し述べたい」と語り、全世界を驚かせた。2020年8月28日、同首相の退任表明に際し、トランプ政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏はワシントンポストへ寄稿、「東京とワシントンにおいてそれほどの重要性を持たない通商と投資に関する論争を避けることについて、安倍首相はトランプ大統領にある種の魔法をかけた」と称賛している。安倍首相が亡くなられたなかで、「トランプ大統領」が再登板した場合、その照準は日本に向けられる可能性が強い。岸田文雄首相のみならず、誰が日本のリーダーであっても、相当の被弾は免れないだろう。特に在日米軍駐留経費、通商問題などで厳しい交渉を覚悟しなければならない。そうしたなか、「トランプ大統領」と渡り合う上で、日本政府にとり数少ない手札の1枚となり得るのは「中国カード」ではないか。もちろん、政治体制の前提となる人権、主権、自由に対する根本的な哲学の違いから、中国が同じ自由主義社会を奉ずる同盟国の米国の代替とはなり得ない。ただし、日中両国の接近は経済・通商、安全保障の多方面において、米国のインド太平洋戦略にとり大きな懸念となるだろう。それ故、米国のゴリ押しに対抗する上での防御策となる可能性が強い。 経済交流は維持されている日中関係の改善を図る上で、乗り越えるべき障害が幾つかある。取り敢えず喫緊のハードルは福島第一原子力発電所の処理水の問題に他ならない。財務省の貿易統計によれば、2022年における日本から中国及び香港への魚介類の輸出額は1,339億円だった。中国・香港合計で同年の魚介類輸出の39.8%を占め、1か月平均では112億円に達していたのだが、昨年11月、中国向けはゼロになっている(図表1)。香港向けは前年同月比19.9%減に踏み止まっているものの、日本の水産事業者には大打撃となった。多核種除去設備(ALPS: Advanced Liquid Processing System)で処理した水の海洋放出は、国際原子力機関(IAEA)が強く求めてきたものだ。トリチウムは正常に稼働している原子炉なら日常的に排出しており、福島第一原子力発電所の廃炉を考えた場合、処理水タンクの縮減が喫緊の課題だからである。習近平中国共産党総書記(国家主席)を含め、中国の高官、メディアが科学的な根拠を示さずに処理水を「核汚染水」と呼び、日本からの魚介類の輸入を一方的に停止したのは明らかな言い掛かりだ。中国側も処理水の海洋放出に対する批判が合理的でないことは十分に認識していると見られる。つまり、確信犯だ。インド太平洋戦略で米国との連携を強化、台湾問題、経済安全保障で西側の結束を重視する日本に対し、中国の強い不快感を明らかにする意図だろう。中国側が姿勢を変化させることで、この問題が前に進まない限り、岸田首相が中国と歩み寄るのは是が非でも避けるべきであり、現実的に困難と言える。もっとも、日々の報道から受けるイメージとは大きく異なり、処理水の問題を除けば、これまでのところ日中両国の経済関係に大きな変化が生じているわけではない。例えば、日本の輸出入額に占める中国向けのシェアを見ると、2022年は輸出23.8%、輸入21.1%だった(図表2)。2023年は11月までの累計で輸出22.1%、輸入22.6%である。2022年における日本の中国・香港への輸出総額は23兆3,612億円、水産物はその0.6%だ。過去10年以上にわたり輸出入総額に占める中国のウェートは20%台前半で推移しており、外交的には逆風が吹くものの、一部の例外を除けば今も安定した通商取引が行われている。ちなみに、経済安全保障の象徴となった感のある半導体製造装置だが、2023年の対中輸出は香港を含め11月までの累計で前年同期比22.8%増加した。韓国向けは同17.1%、台湾向けも38.5%、さらに米国向けは17.5%減少しており、世界全体でも12.7%減になっている。そうしたなか、主要取引相手国としては中国が唯一の輸出増であり、日本の半導体製造装置輸出に占める中国・香港のウェートは、2022年の29.1%から40.9%へ大きく拡大した(図表3)。2023年は新型コロナ期におけるリモート需要が一巡、世界の半導体産業は投資を絞り込んだものの、中国国内の半導体工場はむしろ投資を拡大したのだろう。日本の関連企業にとり、最先端半導体の関連製造装置は輸出が難しいとしても、それ以外について中国の需要が売上高を下支える役割を果たしたと言える。 再び注目される戦略的互恵関係昨年11月7日、中国政府はレアアースの輸出管理強化策を発表した。また、中国商務省と税関総署は、12月1日、輸出管理法、対外貿易法、税関法に基づき、グラファイト(黒鉛)のうち高純度・高強度・高密度の品目に関して新たな輸出管理の実施に踏み切っている。高品質のグラファイトはリチウムイオン電池の負極材などに使われる重要鉱物資源に他ならない。米国地質調査所(USGS)によると、2022年における天然黒鉛産出量のうち、中国のシェアは65.4%だった。ただし、世界の精錬設備は中国に集中しており、今年1-11月の日本の鱗片状黒鉛輸入量の87.3%を同国が占めている(図表4)。半導体製造装置などで米国、日本などが活用してきた『関税及び貿易に関する一般協定』(GATT)第21条、即ち「安全保障のための例外規定」を逆手にとり、西側諸国へ揺さぶりを掛ける意図だろう。世界貿易機構(WTO)のルールにより、加盟国による恣意的な貿易管理は厳しく規制されてきた。もっとも、国毎に事情が異なる安全保障は例外的な扱いをされており、それぞれの加盟国に広範な裁量権が与えられている。2010年9月7日、尖閣諸島における日本の領海で操業していた中国の漁船が海上保安庁の巡視船「みずき」、「よなくに」へ故意に衝突、拿捕された上で船長が那覇地方検察庁石垣支部へ送検される事件が起こった。これに反発した中国は、資源保護を理由にレアアースの輸出管理を実質的に強化したのである。日本政府は、2012年3月、米国、EUと連名でこの問題をWTOへ提訴、結局、2014年8月に日本の勝訴が確定した。日米欧の半導体製造装置に関する輸出規制管理に加え、この苦い経験が中国にGATT第21条の活用を促しているのだろう。昨年7月3日には、白色ダイオードに欠かせないガリウムの輸出管理強化を発表するなど、中国はこちらの痛いところを相次いで狙い撃ちするようになった。代替調達先の確保にはかなりの時間とコストを要すると想定され、少なくとも当面、日本は中国からの輸入継続へ向け交渉の努力をしなければならない。他方、足下において中国経済は明らかに大きな問題を抱えている。不動産市況には底入れのメドが立たず、金融機関が巨額の不良債権を抱え込んでいるリスクが高まった。最早、財政政策と金融緩和で対応するのは難しく、抜本的な構造改革が必要なのではないか。加えて、昨年7月に反スパイ法が強化されたこともあり、外資系企業は中国からの資金の引き上げに動きつつあるようだ。昨年7-9月期における対中国直接投資は、この統計が公表されるようになった1998年以降で初となる118億ドルの流出超過になった(図表5)。IMFの最新の見通しによれば、中国の実質成長率は2023年が5.0%、2026年は4.2%であり、最早、高度経済成長を遂げて来た新興国の雄ではない。習近平政権としては、消費主導型経済への転換を図る一方で、外資系企業の誘致を積極化せざるを得ないだろう。そうしたなか、トランプ前大統領の再登板となれば、通商摩擦のリスクが再燃するものの、台湾問題を含むインド太平洋地域の安全保障、そして経済安全保障に関する米国政府の関心は低下すると見られ、中国にとってはバイデン政権よりも対話の可能性は拡大するかもしれない。それでも、「トランプ政権」の政策は予見性が極めて低く、中国は米国と渡り合う上でこれ以上の外交的孤立を避けたいのではないか。さらに、対外的な強面だけで国内景気を立て直し、指導力を維持することは難しく、習近平政権にも日本との関係改善を模索する明確な理由があるのではないか。実際に変化の兆しが見えるようになった。その最初の兆候は、昨年10月23日、北京の釣魚台迎賓館で開催された日中平和友好条約締結45周年の記念式典だった模様だ。垂秀夫駐中国大使(当時)がスピーチで「日中両国には戦略的互恵関係の再構築が必要」と語った際、衆目のなかで王毅中国共産党中央政治局委員が歩み寄り、このスピーチを高く評価した姿が注目を集めたと報じられた。今は国務院外交部長(外相)を兼務する王毅氏は、2004年9月から2007年9月まで駐日大使を務めた知日派である。流暢な日本語を操ることで知られる生粋の外交官である一方、離任後は厳しい対日姿勢を堅持、共産党の外交トップへと昇り詰めた。秦剛前外交部長が在任7か月で解任される非常事態の下、2度目の外相に就任している。ちなみに、戦略的互恵関係とは、「歴史認識、領土問題など両国に対立点はあっても、経済や文化などお互いのメリットになる分野は積極的に協力する」との概念だ。2006年8月15日、退任間際の小泉純一郎首相(当時)が靖国神社を参拝、日中関係が極度に悪化するなか、同年10月8日の人民大会堂における胡錦涛国家主席(当時)との会談で、就任したばかりの安倍晋三首相(同)が提唱した。胡錦涛主席がこれを受け入れたことで、日中関係を象徴する言葉とされてきたのである。後に初代国家安全保障局事務局長となる谷内正太郎外務次官(当時)の指示により、この言葉を考案したのが外務省国際情報統括官付国際情報官時代の垂前大使であることは周知の事実だろう。民主党政権時代を含め、日中両国は節目、節目で戦略的互恵関係を再確認してきた。国家の在り方、政治体制、経済システムの大きく異なる日中両国が、一致点を見出す上で極めて適格な目標だったからだろう。現実主義的な外交を展開した安倍元首相を象徴する言葉と言えるかもしれない。もっとも、第2次安倍政権下の2018年10月26日、日中国交正常化40周年に際し北京を訪問した安倍首相は、習近平国家主席と「新たな時代の日中関係」で一致、それ以降、戦略的互恵関係が両国の外交イベントにおいて使われることはなくなったのである。しかしながら、日中両国に戦略的互恵関係の重要性を再認識させたのは、皮肉にも米国の大統領選挙が一因と言えるだろう。「トランプ大統領」に対抗する上で日本は中国カードを必要としており、中国も経済を立て直し、外交の孤立を避ける上で日本との関係改善が課題となりつつあるのではないか。 最初の関門となる処理水問題昨年11月16日、サンフランシスコで開催されたAPEC首脳会議に伴い、岸田首相と習近平国家主席による日中首脳会談が行われたが、そこでは5年ぶりに戦略的互恵関係が改めて確認された。また、福島第一原子力発電所の処理水について、習主席は「核汚染水」との表現を変えなかったものの、専門家のレベルで科学的な議論を行い、「建設的な態度をもって協議と対話を通じて問題を解決する方法を見出す」(外務省)ことで岸田首相と一致したと伝えられている。その直後の11月23日、訪中した公明党の山口那津男代表と会談した王毅共産党政治局委員は、処理水に関し中国が独自にモニタリングの機会を得られるよう求めている。これは、処理水問題と日本産魚介類の禁輸措置について、中国側が打開策を模索する動きと言えるだろう。昨年12月28日付けの朝日新聞は、「日中両政府は専門家を交えた議論を年明けに開催する方向で調整に入った」と報じた。IAEAによる厳格なモニタリングを受けつつ、処理水の海洋放出を進めて来た岸田政権は、これまでのところ大局観において慎重且つ適切に対応してきたと思う。韓国において尹錫悦大統領が就任、この問題に理解を示す幸運もあった。ただし、風評被害を懸念してきた漁業、水産業関係者の方々にとって、中国の実質的な輸入禁止措置は大きな打撃である。政府は、放出開始前の段階において、国際社会の目に見える形で中国政府に対し政府高官や科学者、技術者など専門家の派遣を求め、積極的に福島第一原子力発電所の現状を公開すべきだったのではないか。中国側がそうしたプロセスを明確に拒否すれば、非は中国にあることが国際社会に明らかとなっていたはずだ。他方、専門家が現状を確認した上で「核汚染水」とするのであれば、中国がその根拠を科学的に説明する責任を負っていただろう。この点に関して、政府の対応は課題を残し、事業者は水産物輸出の4割を占めていた市場を失った。もっとも、日中首脳会談において専門家による科学的な議論で一致、中国共産党・政府の外交トップである王毅氏が「独自のモニタリング」を求めた意味は大きい。習近平政権は、戦略的互恵関係の概念により対日関係改善を目指す上で、処理水問題が最初の関門となることは十分に認識しているだろう。ただし、自国の国民を煽っただけに、振り上げた拳を振り下ろす上でそれなりの理屈が必要なのではないか。科学的根拠のないまま日本を批判してきた相手に対し、こちらが譲歩するのは腹立たしいものの、モニタリングや情報公開であれば許容される範囲内と考えられる。そもそも内閣支持率が低迷している上、自民党の派閥によるパーティー券売上の還流問題に直面する岸田首相は、何等かの目に見える成果を挙げ、政権浮揚を図りたいところだろう。仮に中国が部分的にせよ魚介類の輸入規制を緩和すれば、それは政権にとって久々の朗報に他ならない。日本は「トランプ大統領」への備えと政権の目に見える成果、そして中国はインド太平洋外交の再構築と経済のテコ入れ… 岸田首相、習近平国家主席は共に関係改善を必要としているように見える。米国の大統領選挙は、処理水問題を含め、日中両国の対話への触媒になる可能性がありそうだ。

- 18 Jan 2024

- STUDY

-

アジア太平洋における最大の不透明要因としての中国【中編】

前編はこちら今年8月18日、米国大統領専用の山荘であるキャンプ・デービッドにおいて、ジョー・バイデン大統領、韓国の尹錫悦大統領、そして岸田文雄首相による3か国首脳会談が行われた。ジミー・カーター大統領(当時)が仲介、エジプトのアンワル・アサド大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が中東和平へ向け2つの歴史的な協定に署名したのは1978年9月のことである。この協定は『キャンプ・デービッド合意』と呼ばれ、この山荘の名前を世界に知らしめた。その後も数々の歴史が繰り広げられたキャンプ・デービッドだが、バイデン大統領が同山荘に外国の首脳を招待するのは、就任後、初めてのことである。この3か国首脳会談から5週間を遡る7月12日、リトアニアの首都ビリニュスで行われたG7首脳によるウクライナへの長期的支援を議論した会合後、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、G7首脳、ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長などが出席した共同会見で、バイデン大統領は突如、「彼は日本を前へ進めさせた」と岸田首相を絶賛して国際社会を驚かせた。わずか1か月強の間にバイデン大統領は日本、そして日米韓3か国の枠組み重視の姿勢を敢えて強調した印象だ。それは、日本が米国のアジア太平洋戦略に主要なパートナーとして組み込まれつつあることを示すだろう。岸田首相はあえて米国の期待に応えようとしているようだ。それは、日本の外交・安全保障のみならず、エネルギー問題や通商問題を通じて日本経済にも大きな影響をおよぼすのではないか。 米国が日韓を重視する理由日米韓3か国首脳会談後、共同会見に臨んだバイデン大統領は、冒頭、「もし私が幸せそうに見えるなら、幸せだからだ。素晴らしい会談だった」とおどけてみせた。米国にとっては成功と評価できるイベントだったのだろう。会談の成果として、『キャンプ・デービッドの精神』と名付けられた共同声明の他、『キャンプ・デービッドの規範』及び『協議への誓い』の3文書が発表された。最大のポイントは、首脳だけでなく外相・国務長官、防衛相・国防長官、商務・産業担当相・商務長官、国家安全保障担当など、外交、安全保障、経済安全保障を担う閣僚クラスが最低年1回の協議を行うと明記したことである(図表1)。また、サプライチェーンの維持や研究開発など広範な分野での協力の枠組みが設けられることが決まった。名指しこそしてはいないものの、中国を意識した取り決めであることは明らかだ。1950~80年代の東西冷戦期、米ソ両超大国の最前線は東西に分断されたドイツだった。1991年12月25日に旧ソ連が消滅し、世界は米国を中心とした単一市場の形成、いわゆる「グローバリゼーション」の時代へ入ったものの、21世紀になると中国が明確な意志を持って米国に対する挑戦者として名乗りを挙げたのである。特に、2008年秋のリーマンショック直後、日米両国を含め主要先進国経済が軒並み失速するなか、中国はまず経済面で急速に国際社会におけるプレゼンスを拡大した。経済成長に伴い、中国は国防予算を大きく伸ばしている(図表2)。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2006年に初めて日本を上回り、2022年には日本の6.3倍になった。特に著しいのが海洋進出であることは言うまでもない。結果として、現在、米中覇権闘争の最前線は、日本の九州・沖縄を始点に台湾を通ってベトナムへ至る東シナ海、フィリピン海、南シナ海上のラインと言われている。それは、ちょうど中国が「第一列島線」と呼ぶものだ。1980年代に入って中国共産党軍事委員会の鄧小平主席(当時)が海軍の劉華清同委員会副主席(海軍司令官)に命じて作成させたのは、軍の近代化、特に海軍力、空軍力の強化により2020年頃までに第1列島線内の制海権を確保するための計画だった。中国はこの計画に従って着実に軍事力を整備している。一方、米国は、バラク・オバマ大統領の時代に「戦略的忍耐」を掲げ、北朝鮮のみならず中国の動きも静観した。また、次のドナルド・トランプ大統領は貿易不均衡の是正以外に強い関心を示さず、ジョージ・ブッシュ大統領が対中戦略として発案した『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定』の交渉から就任初日に離脱を表明した。米国のインド太平洋戦略が迷走するなか、中国は南シナ海に人工島を建設し軍事拠点化するなど、着々と既成事実を積み上げている。バイデン政権は、オバマ、トランプ両大統領時代の無策からの戦略の立て直しを迫られ、インド太平洋地域における米国のプレゼンスの拡大に注力してきたと言えるだろう。しかしながら、米国もかつてのように自国の国益を犠牲にしても、仲間となり得る国を優先する余裕はないようだ。さらに、昨年2月24日に始まるロシアによるウクライナ侵攻で、米国の安全保障戦略は再び欧州へもウェートを傾けざるを得なくなった。欧州諸国においてはキリスト教と民主主義に関する価値観が概ね一致しており、安全保障上は北大西洋条約機構(NATO)が存在する。NATOは様々な不協和音を抱えつつも、米国を中心にウクライナを支えて来た。一方、インド太平洋は政治体制、宗教、民族、文化が極めて多様であり、結果として安全保障における多国間の同盟は存在しない。中国と対峙して行く上で、米国としては、同盟国である日本、韓国を軸に、関係の良好なフィリピン、ベトナム、オーストラリア、インドなどとの緩やかな連携構築を目指さざるを得ないのだろう。昨年5月に韓国において尹錫悦大統領が就任、日韓関係が劇的に改善したのは、対中だけでなく、対北朝鮮を考える上で米国にとっても明らかな朗報だ。この枠組みを一過性にしないために、キャンプ・デービッドでの会談は重要な意味を持つのではないか。 米国の対中戦略の中心に据えられた半導体米国による対中戦略は、安全保障においては台湾海峡の現状維持、経済安全保障面では半導体の技術優位性確保及びサプライチェーンの維持が最大の課題と言えるだろう。この2つは密接に関連している。台湾には最先端の半導体を製造するTSMCがあるからだ。IT社会における最重要戦略物資となった半導体だが、製造面では米国、台湾、韓国、製造装置においてはオランダ、日本、米国が高いシェアを誇っている(図表3)。米国はこの4か国・1地域の連携を強化し、世界の半導体のサプライチェーンを西側諸国で握ることにより、技術的に見た中国に対するリードを維持する戦略と考えられる。それは、結局のところ、経済のみならず軍事面での優位性を確保するためだろう。バイデン大統領の意図が垣間見えたのは、昨年5月20日、就任後初のアジア歴訪初日に韓国を訪れたことだった。その10日前、リベラル派の文在寅前大統領に替わり、中道右派の尹錫悦大統領が就任しており、早い段階での関係構築を図ったものと見られる。ただし、それ以上に注目されたのは、尹大統領との首脳会談が翌21日に予定されていたなかで、韓国に到着して直ぐにソウル近郊にあるサムスン電子の半導体工場を訪れたことだった。バイデン大統領は、「この工場は米韓両国が築く未来の協力と技術革新を象徴している」と語っている。サムソン電子は、2021、22年において半導体の売上額がインテルを凌ぎ世界最高だった。半導体サプライチェーン重視の姿勢を強く印象付けた訪韓だったと言えるだろう。ちなみに、トランプ政権の下、『2018年輸出管理改革法(ECRA:Export Control Reform Act)』が成立、米国政府は2019年に輸出管理規制(EAR:Export Administration Regulations)の運用を強化した。これは、米国原産品目、もしくは米国起源の技術を組み込んでいる場合、非米国産製品であっても広範な品目に関し特定の国への輸出・再輸出には米国商務省の許可を必要とする規制である。世界貿易機構(WTO)は、加盟国に対して恣意的な貿易規制を厳しく禁止した。もっとも、『関税及び貿易に関する一般協定(GATT)』の第21条は安全保障のための例外を規定しており、そのb項の(ⅱ)には「武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置」とある。つまり、安全保障上の懸念があると認められる場合に限り、WTO加盟国は貿易管理に関して広範な裁量権を持つと言えるだろう。バイデン政権による半導体についての中国に対する輸出管理強化は、GATT第21条を根拠としている。その基本的な方針は、“small yard, high fence(適用範囲を限定、ただし規制は厳重に)” だ。例えば、汎用品であれば、最先端の半導体でも中国への輸出が禁じられるわけではない。対中輸出の審査が厳格化されるのは、人口知能(AI)やスーパーコンピューターなど特殊用途の最先端半導体である。また、半導体製造装置に関しても、最先端の半導体を製造できる能力を持つ前工程の装置が厳しい管理の対象とされた。現時点における最先端半導体の回線幅は3ナノメートルであり、これはチップの横幅が東京と名古屋の長さと仮定した時、ボールペンで引いた線の太さほどのイメージだ。つまり、微細加工技術の粋を尽くした半導体は、競争相手が分解して技術を盗むことは困難なのである。従って、軍事技術を高める可能性のある一部のチップを除けば、汎用品を売り渡しても相手の技術力向上に役立つ可能性が低い。また、十分な量の先端汎用品を売ることで、中国企業による半導体の開発意欲を削ぐと同時に、対中ビジネスで挙がった利益を研究開発、設備に再投資すれば、競争優位性を維持することができる。さらに、台湾有事の際、西側諸国にとって半導体のサプライチェーンが寸断されるリスクを低下させるため、日米両国は役割を分担、TSMCと交渉してアリゾナ州フェニックスに最先端品の工場、日本の熊本県に先端品の工場を誘致した。バイデン大統領が韓国でサムスン電子の半導体工場を視察したのは、韓国を代表する半導体企業を陣営に加えることで、米国の半導体戦略を強化する一環と考えられる。また、岸田首相との関係を重視しているのは、日本にインド太平洋における安全保障上の役割分担を期待しているのだろう。加えて、経済安全保障面において、同盟国による半導体サプライチェーン確保へ向けた布石であることは明らかだ。 中国が通り得る2つの道バイデン大統領は、8月9日、『懸念される国に対する一定の安全保障に関する技術、製品への米国による投資に関する大統領令』に署名した。附属文書において、「懸念される国」は香港、マカオを含む中国であることが特定されている。具体的な内容はまだ詳細が詰まっていないものの、1)先端半導体の設計・製造、2)量子コンピューターの製造、3)軍事転用が懸念される人口知能(AI)の開発を対象とすると発表された。8月12日、バイデン大統領はユタ州ソルトレイクで演説、以下のように語っている。私は中国を傷付けたいわけではない。ただし、中国が何をしているかを見ている。Quadと呼ばれる国々と共に対応している。我々はインド、日本、オーストラリアと同盟を形成した。フィリピンも加わっているし、そして近くベトナム、カンボジアといった国々も我々の一部になることを望んでいる。彼らは防衛同盟に入りたいのではなく、中国に対し彼らが孤立してはいないことを知らしめたのだ。親中的と言われるカンボジアに言及したのは意外だったが、日韓両国だけでなく、日本、米国、インド、豪州の4か国からなるQuadを軸に周辺国と緩やかなグループを構築することで、中国の海洋進出に歯止めを掛ける米国の意図が垣間見えた発言だった。最先端半導体製造装置がそうだったように、早晩、米国は日本など同志国にも対中投資に関して米国と同様の措置を求める可能性が強い。結果として、当該3分野に関連する中国企業への投資が制限される可能性が高まり、直接投資、間接投資の両面で対中投資が冷え込むことは十分に考えられよう。既に中国への外国からの直接投資は大きく減少している。中国国家外貨管理局によれば、今年4-6月期の対内直接投資は前年同期87.1%減の49億ドルになった(図表4)。これは確認できる1998年以降で最低の水準だ。同年における中国の実質GDPは現在の7分の1程度である一方、中国への直接投資額は四半期ベースで平均109億ドルだった。今回の対中直接投資の落ち込みが極めて大きいことは明らかだ。背景には、新型コロナと中国が採用したゼロコロナ政策の影響もあるだろう。ただし、米中対立の激化により、日米欧の企業が中国を敬遠している可能性は否定できない。共同富裕で個人消費主導の経済構造への転換を図るにしても、外資による積極的な投資、技術移転は中国にとり引き続き極めて重要だろう。対中直接投資の激減は、習近平政権への大きな打撃となりうる。いずれにしても、米国のインド太平洋地域戦略においては、日米韓3国の枠組み、およびQuadが重要な役割を担っていることは間違いない。また、米国以外でそのどちらにも名を連ねているのは日本だけだ。バイデン大統領が日本を重視するのはそうした事情があるからだろう。2024年11月の大統領選挙を考えれば、バイデン大統領が中国に妥協的な姿勢を採ることは難しく、日本も米国の対中戦略における一翼とならざるを得ない。今後の焦点の1つは中国の出方だ。過剰投資経済から共同富裕社会への移行は、仮に上手く行くとしても一朝一夕には進まないだろう。移行期間中、中国経済は停滞が予想される。その際、中国が採り得る選択肢は2つではないか。1つ目の選択肢は米国を含めた西側諸国等の関係改善に努め、着実に構造改革を進める道だ。もう1つは、経済低迷に対する国民の不満が習近平政権に注がれるのを防ぐため、実力によって台湾の統一を目指すなど、より強硬な姿勢を採る道である。中国がどちらの道を選択するかはまだ分からない。しかしながら、仮に後者であった場合、米中対立の最前線に位置する日本は、韓国と共に極めて大きな影響を受けるだろう。(後編へ続く)

- 02 Oct 2023

- STUDY

-

IAEA総会が開幕 高市大臣が処理水問題で安全性を強調

国際原子力機関(IAEA)の第67回通常総会が、9月25日から29日までの日程でオーストリアのウィーン本部で始まった。開会の冒頭ではIAEAのR.M.グロッシー事務局長が演説し、「世界中の世論が原子力に対して好意的に傾きつつあるが、原子力発電の利用国はそれでもなお、オープンかつ積極的にステークホルダーらと関わっていかねばならない」と表明。安価で持続可能なエネルギーによる未来を実現するには大胆な決断が必要であり、原子力も含め実行可能なあらゆる低炭素技術をすべて活用する必要があると述べた。同事務局長はまた、IAEAの進める原子力の活用イニシアチブが地球温暖化の影響緩和にとどまらず、がん治療や人獣共通感染症への対応、食品の安全性確保、プラスチック汚染などの分野で順調に進展していると表明。原子力発電所の安全性は以前と比べて向上しており、他のほとんどのエネルギー源よりも安全だと指摘した。その上で、原子力が地球温暖化の影響緩和に果たす役割と、小型モジュール炉(SMR)等の新しい原子力技術にいかに多くの国が関心を寄せているかを強調。加盟各国でSMRの活用が可能になるよう、IAEAがさらに支援を提供していく方針を示した。同事務局長はさらに、8月から福島第一原子力発電所のALPS処理水の海洋放出が始まり、IAEAが独自に客観的かつ透明性のある方法でモニタリングと試料の採取、状況評価等を行っていると説明。この先何10年にもわたり、IAEAはこれらを継続していく覚悟であるとした。IAEAの現在の最優先事項であるウクライナ問題に関しても、ウクライナにある5つすべての原子力発電所サイトにIAEAスタッフが駐在しており、過酷事故等の発生を防ぐべく監視を続けるとの決意を表明している。これに続く各国代表からの一般討論演説では、日本から参加した高市早苗内閣府特命担当大臣が登壇。核不拡散体制の維持・強化や原子力の平和利用、ALPS処理水の海洋放出をめぐる日本の取組等を説明した。ウクライナ紛争については、同国の原子力施設が置かれている状況に日本が重大な懸念を抱いており、ロシアの軍事活動を最も強い言葉で非難すると述べた。また、原子力の平和利用に関しては、気候変動等の地球規模の課題への対応とSDGsの達成に貢献するものとして益々重要になっていると評価。その上で、食糧安全保障に係るIAEAの新しいイニシアチブ「アトムスフォーフード(Atoms4Food)」に対し賛意を示した。東京電力福島第一原子力発電所の廃炉にともない、8月にALPS処理水の海洋放出が開始されたことについては、処理水の安全性に関してIAEAの2年にわたるレビュー結果が今年7月に示されたことに言及。処理水の海洋放出に関する日本の取組は関連する国際安全基準に合致していること、人および環境に対し無視できるほどの放射線影響となることが結論として示された点を強調した。高市大臣はまた、日本は安全性に万全を期した上で処理水の放出を開始しており、そのモニタリング結果をIAEAが透明性高く迅速に確認・公表していると説明。放出開始から一か月が経過して、計画通りの放出が安全に行われていることを確認しており、日本は国内外に対して科学的かつ透明性の高い説明を続け、人や環境に悪影響を及ぼすことが無いよう、IAEAの継続的な関与の下で「最後の一滴」の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続けるとの決意を表明した。 同大臣はさらに、日本の演説の前に中国から科学的根拠に基づかない発言があったと強く非難。この発言に対し、「IAEAに加盟しながら、事実に基づかない発言や突出した輸入規制を取っているのは中国のみだ」と反論しており、「日本としては引き続き、科学的根拠に基づく行動や正確な情報発信を中国に求めていく」と訴えた。 ♢ ♢例年通りIAEA総会との併催で展示会も行われている。日本のブース展示では、「脱炭素と持続可能性のための原子力とグリーントランスフォーメーション」をテーマに、GX実現にむけた原子力政策、サプライチェーンの維持強化、原子力技術基盤インフラ整備、高温ガス炉や高速炉、次世代革新炉、ALPS処理水海洋放出などをパネルで紹介している。展示会初日には、高市大臣と酒井庸行経済産業副大臣がブースのオープニングセレモニーに来訪。高市大臣は挨拶の中で、ブースにおいて次世代革新炉開発を紹介することは時宜を得ているとするとともに、ALPS処理水海洋放出は計画通り安全に行われており、関連するすべてのデータと科学的根拠に基づき透明性のある形で説明し続けることが重要だと述べた。4年ぶりに行われた今回のオープニングセレモニーでは、日本原子力産業協会の新井理事長による乾杯が行われ、福島県浜通り地方の日本酒が来訪者に振舞われるなどした。(参照資料:IAEAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Sep 2023

- NEWS

-

「社説ワースト3」その後 共通項は「福島への温かい眼差し」の欠如

二〇二三年九月二十七日 福島第一原子力発電所の処理水の一回目の海洋放出が無事終わり、近く二回目の放出が始まる。懸念された国内の風評被害はいまのところ、起きていない。だが、安心は禁物だ。メディアが風評に加担する恐れがあるからだ。以前に書いた「地方紙の社説ワースト3」は、その後、どう変わったのだろうか。いまなお「汚染水」にこだわり このコラムで今年一月、地方紙の社説を取り上げた。ワースト1は琉球新報の社説(二〇二二年五月二十一日)だった。当時、琉球新報は「『汚染水』放出は無責任だ」と主張し、「汚染水」という言葉を使っていた。それから一年余りたった今年七月四日の社説の見出しは「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」だった。「汚染水」から「処理水」に変わっていた。しかし、中身を読むと処理水という言葉について、「『希釈した汚染水』というのが妥当ではないか」となおも汚染水という言葉にこだわりを見せていた。 さらに、「中国政府の『日本は汚染水が安全で無害であることを証明していない』という批判を否定できるだろうか」と書き、中国政府の心情をくみ取った形で「汚染水」という言葉を使った。やはり何としても「汚染水」と言いたい心情が伝わってくる。 そして、放出が翌日に迫る八月二十三日の社説では、中国の輸入禁止措置にも触れ、「放出開始前の対抗措置は強硬な手段だが、それだけ懸念が根強いのだろう」と書き、ここでも中国の心情に寄り沿うかのような内容だ。さらに「いくら安全だと説明されても、放射性物質が及ぼす影響への恐れは簡単に払拭されない」と書き、海洋放出に納得できない心境を吐露する。 この八月二十三日の社説には、さすがに「汚染水」という言葉は出てこない。ここへ来て「汚染水」という言葉を使い続けると世論の反感を買うと考えたのだろうと推測する。「トリチウムが残る限り汚染水である」と言っていた昨年五月二十一日の社説に比べると、言葉の上では改善された跡が見られるが、社説の論調自体は依然として、海洋放出によって魚介類に影響があるかのようなニュアンスを伝えている。立憲民主党の一部議員と通底 中國新聞はどうか。昨年七月二十四日の社説では「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。…政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」と書いていた。まるで内部被ばくが起きるかのような論調だ。 一年余りたった今年八月二十三日の社説では、内部被ばくという言葉は出てこないが、相変わらず漁業者の反対を楯に「このまま放出に踏み切れば、将来に禍根を残す」と手厳しい。そして、「約千基のタンクが廃炉作業の妨げになっているのは確かだ」と言いつつも、「政府もIAEAも『国内外の原発の排水にも含まれる物質』と説明するが、通常運転の原発の排水と、デブリに触れた水では比較になるまい。トリチウム以外の放射性物質も完全に取り除けるわけではない」とやはり放射性物質の影響があるかのような主張だ。 「比較になるまい」という突き放した言い方がとてもひっかかる。この言葉から類推すると、中國新聞は「事故を起こした日本の処理水は海外の処理水に比べて危ない」と言いたいことが分かる。立憲民主党の一部議員は「海外の処理水と日本の処理水は異なる」という理由で「汚染水」という言葉を使い続けている。中國新聞は汚染水という言葉こそ使っていないものの、立憲民主党の一部議員と相通じる思考をもっていることが分かる。説明責任はメディアの側にある 中國新聞は九月四日の社説でも処理水問題を取り上げた。「処理水を巡っては、国際原子力機関(IAEA)が「国際的な安全基準に合致している」と評価したと殊更に強調するだけでは、好転しない。トリチウム以外の放射性物質も含まれる点や、その長期的な影響など、重ねて検討が必要な要素は多い。海洋放出が妥当なのかを検証しつつ、責任を持って説明を続ける姿勢が日本政府には求められる」と書く。処理水という言葉を使っているものの、長期的には処理水の影響が人や環境に及ぶかのような内容だ。 海洋放出が妥当かどうかはすでに政府内で検証され、政府は幾度も海洋放出の妥当性に関する説明を行ってきた。いまこの時点で中國新聞が「海洋放出が妥当ではない」と主張したいならば、その根拠を示す説明責任は中國新聞の側にある。海洋放出を批判する論説があってもよいだろう。だがそれを書くからには、どのような長期的な影響があるかについて科学的なデータを示しながら、詳しい情報を示してほしいものだ。「さすが中國新聞は違う」と科学者を唸らせるくらいの重厚な社説なら大歓迎である。 しかし、ただ脅すような言葉を並べているだけの主張では、福島産の魚介類に悪いイメージ、つまり風評被害をもたらすだけだ。海洋放出は社会的合意の問題 佐賀新聞はどうか。昨年七月二十三日の社説では、処理水について「トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」と書き、さらに「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としている…」と書いていた。 約一年たった今年八月二十三日の社説では、昨年の「地元の合意なしには放出はしない」という部分が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず…」となり、誤りだった「合意」は正しい「理解」という言葉に訂正されていた。ただ、どの読者もそうした知らぬ間の訂正に気づいていないだろうと思う。筆者は昨年と同じ共同通信の論説委員だ。 今回の社説は東京電力と政府への批判が大半を占めた。「…詳細な科学的、技術的な議論もないまま、三百四十五億円もの国費を投じて建設された凍土壁の効果も限定的だ。今回、過去の約束をほごにせざるを得なくなった最大の原因は、政府や東電が長期的なビジョンなしに、このようなその場しのぎの言説と弥縫(びほう)策を繰り返すという愚策を続けてきたことにある。…被災者の声を無視した今回のような事態を目にし、復興や廃炉を進める中で今後なされる政府や東電の主張や約束を誰が信じるだろうか。首相は今回の決断が将来に残す禍根の大きさを思い知るべきだ」。 海洋放出の問題は社会的合意の問題だとして、政府や東京電力の姿勢を批判するのはよいとしても、問題が科学的な評価ではないというならば、海洋放出に反対ではあっても、「福島産の魚介類に風評を起こしてはいけない。食べて応援しよう」くらいの一文があってもよさそうだが、この社説からは福島への温かい心情が全く伝わってこない。 不思議なことに同じ佐賀新聞でも、九月八日の社説は同じ処理水を論じていながら、論調はかなり違っていた。日本からの水産物の全面輸入禁止措置をとった中国に対して、「今回の中国の措置は、科学的根拠を欠き、貿易によって圧力をかける「経済的威圧」で、責任ある大国にふさわしい振る舞いにほど遠い。日本側が即時撤回を要求したのは当然だ。交流サイト(SNS)をきっかけに、中国から日本への嫌がらせ電話が殺到したのも常軌を逸しており、それを抑えようとしなかった中国指導部の姿勢も合わせ〝嫌中感情〟が増幅した…」と書いた。最後の筆者名を見ると、先に紹介した2つ(昨年七月二十三日と今年八月二十三日)の社説とは異なる記者だと分かった。同じ共同通信でも筆者が違うと、こうも論調が違うのかと驚くばかりだ。福島への温かい眼差しが見えない 今年一月のコラムでも書いたように、地方紙はおしなべて海洋放出に批判的なトーンが目立つ。北海道新聞は社説(八月二十六日)で「政府は風評被害で水産物需要が落ち込んだ際に、漁業者団体の一時的買い取りや冷凍保管を基金から全国的に支援するという。これでは問題の先送りだ。食卓に並ぶ見込みもつかぬまま金だけ渡すやり方は漁業者の誇りを傷つけよう。人材難に拍車がかかり水産業を衰退させかねない」と書いた。 政府はお金だけを渡すやり方をしているわけではない。各地でさまざまな支援イベントを行い、福島産などの水産物が食卓に並ぶよう努めている。北海道新聞の社説はどう見ても傍観者的である。水産業の衰退が心配なら、新聞社自らが支援キャンペーンをはって、漁業者が誇りをもてるようにすることのほうが大事なのではないだろうか。 地方紙の社説の多くを読んでいて常に感じるのは、すべての責任は政府や東京電力にあり、自分たち(メディア)は関係ないといった傍観者的な立ち位置だ。海洋放出に関して、「汚染」と書けば、結果的に「福島の海は汚染され、そこの水産物は危ない」という差別的なメッセージを送ることになるという想像力が足りないように思う。福島に自分の家族や友人・知人が住んでいたら、軽々に「汚染」と口にするだろうか。結局のところ、福島への温かい眼差しが足りないのだ。これが地方紙の多くの社説に見る最大の問題点だと悟った。

- 27 Sep 2023

- COLUMN

-

アジア太平洋における最大の不透明要因としての中国【前編】

“IAEA experts are there on the ground to serve as the eyes of the international community and ensure that the discharge is being carried out as planned consistent with IAEA safety standards”(IAEAの専門家は現地において国際社会の目として活動しており、海洋放出は計画されたIAEAの安全基準に則して実施されていることを確認している。)8月24日、東京電力福島第一原子力発電所から多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)により処理された処理水の海洋放出が始まった。処理水そのものが安全基準を確実に満たし、適切な情報開示が常時行われることはもとより、漁業・水産業に従事する方々の苦悩、懸念は察して余りあるだけに、風評被害などへの対策をしっかり進めることが求められる。もっとも、福島第一の廃炉を着実に進める上で、処理水タンクが占有している土地の活用が欠かせないことを考えれば、大きな一歩を踏み出したと言えるのではないか。国際原子力機関(IAEA)及び日本政府の努力もあって、国際社会の大勢はこの海洋放出に理解を示していると言えるだろう。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は声明を発表し、放出が安全基準に基づいて行われていることを改めて確認し、モニタリングに関するIAEAの継続的なコミットメントを表明した。科学的な見地から見れば、正常に稼働している原子力発電所も放出しているトリチウム水が、生態系に影響を及ぼす可能性は限りなくゼロに近いと想定される。前政権時代に処理水の海洋放出を対日批判の材料としてきた韓国は、尹錫悦大統領の下で科学的根拠に基づく判断に姿勢を大きく転換した。しかしながら中国は、自国の原子力発電所が大量のトリチウム水を海洋放出しているにも関わらず、福島第一原子力発電所に関しては「核汚染水」との表現で日本を厳しく批判している。その背景には、安全保障、経済安全保障の両面において、日本が韓国と共に米国との同盟関係を強化、厳しい対中政策を採っている国際的な事情があるのではないか。日本からの水産物に関する実質的な禁輸措置は、日本政府による半導体製造装置の輸出管理強化への対抗措置の意味もあるだろう。また、中国は経済が停滞しつつあり、若年層の失業率が20%を超えている。内政上の不満を日本に向けさせるため、共産党、中国政府があえて処理水問題に関して間違った情報を国民に提供している可能性は否定できない。ただし、中国国内における和食店への迷惑行為、日本の無関係の機関/企業などへの迷惑電話など、国民の行動が過激化して国際社会で異常視され、中国当局も手を焼いている感が否めなくなった。日本にとって中国は隣国であり、外交的にも経済的にも付き合いを断つわけにはいかない。内閣改造・自民党役員人事を行い、第2次岸田改造内閣を発足させた岸田文雄首相にとり、対中関係の打開は政権が抱える次の重要テーマの1つなのではないか。 中国経済が直面する過剰投資の構造問題中国との問題を処理しなければならない。中国は多くの場合において時を刻む時限爆弾だ。当初は私1人だったが、今、人々は中国が問題を抱えていることに同意し始めている。中国は持続的に8%成長していた。今は年2%近い。中国は最も失業率の高い国であることに気付いている。引退年齢に達した国民の数が生産人口よりも多い状況だ。中国は問題を抱えた。それは良くないことだ。何故ならば、悪人が問題を抱えると、悪いことをするからだ。米国のジョー・バイデン大統領は、8月10日、ユタ州ソルトレイクにおいて来年の大統領選挙へ向けた演説を行ったが、話題となったのは後半で触れた中国についての部分だった。中国経済の失業率の高さや生産人口減少に触れつつ、”a ticking time-bomb(時を刻む時限爆弾)”と表現したのだ。この発言に関し、8月11日付けのニューヨークタイムズ(電子版)は、「先鋭的な言葉によるコメントは、大統領が緊張緩和を試みている一方で、中国を積極的に批判しようとする最新の例である」と論評している。新型コロナ禍により、世界中のほとんどの国、地域で急速な経済の落ち込みとその反動を経験した。また、社会・経済が正常化に向かって以降も様々な後遺症的現象があり、日米両国を含む多くの国、地域で景気のトレンドが分かり難くなっていることは間違いない。中国の場合、習近平政権が昨年末までゼロコロナ政策を採っていたこともあり、その傾向はより顕著だ。新型コロナ前の2015~19年までの5年間、中国の成長率はバイデン大統領の指摘した8%には少し届かない6.8%だった(図表1)。今年前半は5.8%なので、同大統領の示した2%よりは高い水準になっている。もっとも、それは昨年12月よりゼロコロナ政策がなし崩し的に解除されてきたことによる反動を含んでいるため、足下の実態はもっと低いとの見方がエコノミストのコンセンサスではないか。特に設備、不動産の過剰投資が需要の失速で顕在化し、経済成長の重石になりつつある模様だ。バブル崩壊後の1990年代における日本経済との類似性に関する指摘も増えており、先行きには不透明感が漂っている。ちなみに、2022年における中国の名目GDPの構成を見ると、民間最終消費支出(個人消費)は38.4%に止まっている(図表2)。米国の個人消費は68.2%、日本は53.5%、EUも52.6%なので、中国経済は主要先進国に比べて個人消費のウェイトがかなり低い。一方、固定資本投資の比率が41.9%に達し、米国21.2%、日本25.6%、EU22.7%と比べ突出している。最高指導者であった鄧小平氏の下、「改革・開放」が提唱されたのは1978年12月に開催された共産党第11期中央委員会第3回全体会合(第11期3中全会)だ。この会議を控えた10月22日から29日まで、鄧氏は国務院副総理として訪日している。この旅程において、鄧氏は昭和天皇と面会し、福田赳夫首相(当時)など政府要人と会談しただけでなく、当時は最新鋭であった新日鉄君津工場、日産座間工場、松下電器産業(現パナソニック)茨木テレビ事業部を視察、東海道新幹線に乗車した。この訪日を通じて、鄧氏は日本経済の戦後の成功が輸出型産業構造であると確信、文化大革命で疲弊した中国の産業近代化の手本にしたと言われている。1979年における日本の国内総資本形成は対GDP比32.5%であり、足下に比べ7%ポイント程度高い水準だった。当時の日本は投資が経済を牽引していたわけだ。鄧氏の指導により改革・開放を進めた中国は、日本に代わって世界の工場になることを目指し、資本、人材を集中投入することで、2000年代に入ってからの高度経済成長を達成したのだろう。また、近年における中国共産党中央委員会総書記、つまりトップの経歴を追うと、江沢民氏は上海、胡錦涛氏は甘粛省、そして習近平現総書記は福建省、浙江省、上海におけるインフラ整備、都市開発の目覚ましい成果が中央への道を拓いたと見られる。北京の共産党指導部がブレーキを掛けても、地方政府の共産党幹部は都市開発へのアクセルから足を離すことができず、結果として過大投資をもたらしているのではないか。 「共同富裕」の真の意味長期間に亘る投資主導の成長は、明らかに過剰設備と土地の乱開発を招いた。人件費が上がり、人口が減少に転じて高度経済成長期が終局を迎えつつあるなかで、経済構造の歪(いびつ)さは隠蔽のしようがない。また、民主主義の政治システムではなく、中途半端に市場経済を導入したことから、不採算の国営企業の経営の行き詰まりが早期に表面化せず、不動産バブルの崩壊で地域経済の疲弊が顕在化しつつあるようだ。そこで、習近平政権が掲げた経済政策のスローガンが「共同富裕」だろう。日本では貧富の格差の是正の印象が強いかもしれない。しかしながら、本質的な狙いは、個人消費主導の経済成長と考えられる。中国経済の規模はGDPで見て今や米国に次ぐ世界第2位だが、2022年における国民1人当たりGDPは1万2,813ドルであり、米国の7万6,348ドルと比べ6分の1強に過ぎない(図表3)。人民元レートを割安に管理してきた影響もあるが、移民を受け入れない以上、個々が生み出す付加価値を伸ばさなければ、米国を抜いて世界最大の経済大国になることは不可能と言える。また、消費拡大は内需主導の経済成長であると共に、国民の生活水準向上だ。日々豊かになる暮らしを実感できれば、国民の共産党に対するロイヤリティが高まり、一党独裁体制を正当化できるだろう。さらに、14億人の人口を使って世界中から財貨を購入することで、米国がそうであるように、国際社会における中国の存在感を大きく高めることが可能になる。巨額の貿易赤字によって世界経済に需要を創出したからこそ、古代ローマ、大航海時代におけるポルトガル、オランダ、産業革命以降の英国、そして現在の米国は覇権国になった。軍事力で覇権国になるのではなく、豊かな経済、それを支える通貨を守るために、覇権国は軍事大国となるのだろう。経済の停滞感を払拭し、中国が米国に代わる覇権国化を目指すには、投資主導から消費主導型へ経済構造を転換することが最大の課題である。「共同富裕」を掲げる習近平政権は、どうやらそのことに気が付いているようだ。ただし、考え付くのは容易だが、実現へのハードルは極めて高い。特に人口の減少と高齢化が最大のネックになるだろう。 実績を焦る習近平政権統計の取得などの目的で中国政府機関のウェブサイトを訪問すると、民主主義国家の国民としては戸惑うことが少なくない。例えば、国際収支統計を扱う国家外貨管理局のトップページには、一番上に『学习贯彻党的二十大精神』と書かれた赤いバナーがある。試しにクリックしたら、習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)の大きな写真を貼った昨年10月の中国共産党第20回全国代表大会のウェブサイトへ飛んだ。なお、『学习贯彻党的二十大精神』は、「中国共産党第20回党大会の精神を研究し実践する」との意味だ。国の機関のホームページに「共産党大会の精神」に関するスローガンが貼られているのは、中国と民主主義国の大きな違いだろう。また、国家統計局のサイトでは、ホーム画面で5枚の写真が自動的にスクロールされたのだが、第31回ユニバーシアード夏季競技大会開会式、四川州への視察、インドネシアのジョコ・ウイドド大統領との会談など、全てが習総書記の姿を中心に捉えたものだった。どれも国家統計局の業務と無関係のシーンと言え、英語版にそうした演出はない。察するに国家機関を挙げて中国国内に向け習総書記の業績をアピールしたいのだろう。これは、江沢民、胡錦涛両氏の時代にはなかったことだ。3期目に入った習総書記が如何に個人崇拝を重視しているかを示す傍証であると同時に、政権中央における習近平総書記の権力基盤は意外に脆い可能性を示す証拠なのかもしれない。完全に権力を掌握しているのであれば、殊更にトップの存在をアピールする必要はないからだ。特に今や経済が習主席にとってのアキレス腱の感が強い。任期が1期5年間であった李先念、楊尚昆両国家主席、2期10年間の江沢民、胡錦涛両主席の下、中国は年平均8~12%の高い実質成長を遂げた(図表4)。一方、習近平総書記の場合、就任以降、平均成長率は6.1%に止まっている。新型コロナ禍もあり、直近5年間だと平均5.0%成長に過ぎない。もちろん、それでも高成長なのだが、近年は若年層の失業率が20%台へと上昇しており、政権としては成長力の鈍化に神経質にならざるを得ないだろう(図表5)。2010年12月、チュニジアで露天商の青年の焼身自殺によって始まったジャスミン革命は、ジン・アビディン・ベンアリ大統領の亡命に止まらず、近隣のエジプト、リビアなどに飛び火、強権的な政権が相次いで崩壊する『アラブの春』になった。背景には若年層の高い失業率があったと考えられる。国家統計局は、8月15日、世代別の失業率の公表を一時中止すると発表した。公式には統計の整備が理由と説明されているものの、それを信じるのは難しいだろう。不都合なデータの発表が、共産党及び政府への批判につながる事態を避けようとしているのではないか。もちろん、今の中国で近い将来に革命が起こるとは思わないものの、若い世代の政治に対する不満が高まれば、各地で抗議行動が頻発するなど、習主席の政権基盤の安定感が低下する可能性は否定できない。民主主義国家と異なり、国民は選挙で民意を表明する機会がないため、時として不満の爆発による不測の事態が起こり得るからだ。習総書記は経済・技術政策に強いテクノクラートやビジネス界のエリートを養成してきた共産主義青年団(共青団)を政権中枢から排除してきた。共産党中央政治局常務委員会を側近で固めた体制は、意思決定が円滑に進む一方において、批判がないため独善的な失敗に陥るリスクがある。また、政策が行き詰った場合、その批判の全てを習総書記とその側近が背負わなければならない。これまでの中国共産党の人事は、党内における派閥のバランスを重視して行われてきた感が強い。上海閥の江沢民総書記は、経済改革派の朱鎔基氏を国務院総理(首相)に起用、共青団出身の胡錦涛氏を中央政治局常務委員に昇格させた。その胡錦涛氏がトップになると、江沢民前総書記に近い呉邦国氏を中央政治局常務委員会のナンバー2に据え、八代元老と呼ばれたた習仲勲元政治局委員を父に持つ太子党の習近平現総書記を中央政治局常務委員会に加えている。習総書記は、当初、共青団系の李克強氏を共産党の序列でナンバー2兼国務院総理とし、上海閥の張高麗氏を中央政治局常務委員に任命したが、3期目の人事では自らも含め7名の中央政治局常務委員を全て自らの側近で固めた。共青団系で次世代を担うとみられた胡春華前国務院副総理は、政治局員から中央委員へ降格されている。人事面では政権中枢を掌握したかに見える習近平総書記だが、むしろ失敗が許されない状況に自らを追い込んだ感が強い。その結果、景気の停滞感が払拭できない中で、福島第一原子力発電所の処理水問題が象徴するように、国民、特に若年層の怒りを日本など国外へ逸らそうとの意図が透けて見える。また、今後、状況次第では台湾海峡の緊張感が高まる可能性も否定できない。中国はインド太平洋地域における最大の不透明要因と言っても過言ではないだろう。なお、蛇足ではあるが、日本政府は処理水を海洋放出する準備の段階で、中国から政府関係者、科学者、技術者を福島第一へ招く機会を設けるべきだったように思う。もちろん、政府、東京電力は中国に対しそうした働き掛けをしたのかもしれない。ただし、韓国政府が科学者・技術者を派遣、日本側がその調査に真摯に協力したことで、韓国内における世論の鎮静化に一定の効果があったことを考えれば、国際会議などの機会を使い、公の席で中国の調査団を招待する試みがあっても良かったのではないか。中国側がこの招待を拒否した場合、国際社会だけでなく、中国国民に対しても日本の誠実な対応を強くアピールできたであろう。(中編へ続く)

- 25 Sep 2023

- STUDY

-

社員向け販売会に国産ホタテ加工品も 東京電力

東京電力は9月13日、東京都千代田区の本社本館で、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。会場には僅か3時間のうちに750名の社員が詰めかけ、完売。レジ待ちの行列で一時、入場が制限されるなど大盛況だった。同社は2013年3月より、社員食堂や社内販売会などで福島県産品・宮城県産品を取り扱い、被災地の復興を強く後押ししてきた。87回目となる今回の販売会では特に、通常品目である農産品、農水産加工品、菓子、酒類に加え、宮城県産・北海道産の「国産ホタテ加工品」も登場。特設コーナーでは、同社の小早川智明社長自らが売り場に立ち、会場にいる社員に国産ホタテ加工品を試食販売するなど、ALPS処理水放出にともなう中国の禁輸措置などを踏まえ、同社としても、影響を受ける水産品の販売支援を拡大していく強い意欲を示した。会場の社員たちは「微力ながら福島の商品を買うことで応援したい」、「品揃えがデパートの物産展並みに豊富で、毎回楽しみ」と述べながら買い物を楽しんでいた。小早川社長は「福島第一での事故当初から、会社を挙げて、食べて応援する取り組みを進めている。社員全員が福島や三陸常磐ものの美味しさを実感し、日頃から、食べて応援している」と強調。そのうえで、「風評に打ち勝つため、社内販売会や食堂、イベントでの即売会など、東京電力グループを挙げて取り組んでいきたい」と、力強く語った。

- 13 Sep 2023

- NEWS

-

もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!

二〇二三年九月十三日 「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。泉氏の発言は歴史的な転換点 八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。 いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。 同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。 敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。 野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。 政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。 泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。 泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。トリチウムは核実験で一九六二年がピーク とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。 では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。 そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。 一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。 その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。核実験でも悪影響はなかったようだ では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。 ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。 核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。 「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。 核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。イオンの自主基準は七千ベクレル もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。 注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。 イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。 これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。 東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。

- 13 Sep 2023

- COLUMN

-

もやもや感の正体

8月24日、福島第一原子力発電所廃炉作業に伴う処理水の海洋放出が始まりました。その結果自体は、多くの方にとり予測通りの結果であったと思います。それにもかかわらず処理水問題は様々な立場の方に、何とも言えない「もやもや感」を残しているのではないでしょうか。興味深いことに、多くの方がその不満足感の原因を「コミュニケーション不足」に帰しています。「十分な時間を尽くしていない」「十分なステークホルダーが関わったとは言えない」「住民から十分な合意を得ていない」処理水の議論が始まった当初から繰り返されてきたこの批判が今も続いていることに、私はやや違和感を覚えます。なぜならまるで「コミュニケーション」や「合意形成」が、目的として独り歩きしているかのように聞こえるからです。しかし当たり前のことですが、コミュニケーションや合意形成は、手段とプロセスであって目的ではありません。コミュニケーションの「何」が足りないのかコミュニケーションが手段として成立するためには、「場」と「技術」と「目的」が必要です。福島のコミュニケーション不足について語られるときには、時間やステークホルダーといった「場」の不足が指摘されることが多く、技術と目的の不十分について論じられることは少ないように思います。しかし実際には、目的を見失った議論が迷走していることこそが問題なのではないでしょうか。たとえば海洋放出される処理水やトリチウムについて話し合うときに、ある場所では「トリチウムに人体影響はほとんどない」「いや、細胞内に取り込まれればβ線であっても危険だ」という「トリチウムの人体影響」についての議論が起こり、別の場所では「どんな微量の放射能であっても、海洋に放出されれば風評被害は免れ得ない」「でも処理水を貯蔵するタンクを増やし続ければ地域全体の風評被害につながる」という社会的影響への懸念が対立し、さらに別の場所では「政府は結論ありきで人の話を聞いていない」「丁寧に耳を傾けてはいるが現実的な案が出てこない」というコミュニケーション技術への批判が繰り返されています。このことからも、「処理水をどうするか」という漠然としたテーマで議論が行われることにより、コミュニケーションが方向性を見失っていることが窺えます。目的が明確でなければ、何に対して「住民の合意を得る」のかの解釈は、個々人に委ねられます。その結果、皆が好き勝手な話題を持ち寄り、密なコミュニケーションを行っているという幻想を抱いたまま、かみ合わないまま議論が対立だけを生んでいく。震災後の福島では、そんな状態が幾度となく繰り返されてきたように思います。処理水問題の土台処理水問題について議論の目的を整理してみれば、溜まり続けている処理水を溜め続けるのか、それともどこかに処分するのか処分をするとすればどのような方法を取るのかという極めてシンプルなものです。ただし、このシンプルな内容を議論するためには、まず初めに下記についての偏見なくかつ平等な情報共有がなされる必要があったと思います。溜め続ける方法・処分する方法の全ての選択肢各々の選択肢についての現状での利点・欠点各々の選択肢で一番リスクを負うのはどのような人々なのかリスクを低減する方法やリスクを負う人々へ補償する方法はあるのか現状の技術の不確定要素は何かその中でイノベーションによって変わり得る要素はあるのか不確定なイノベーションに賭けるリスクは他のリスクとどのように違うのかこれらを共有して初めてすべての人が同じ土俵に上がり、議論が始められるのではないでしょうか。もちろんこれらの選択肢は何度も話題に上げられています。しかし最初の知識共有について重要なことは、その場で決して賛否や「べき論」を混入させないことです。多くのコミュニケーションの場では、すべてを俎上に挙げる前から早急に賛否の議論が起こり、安易に「政府の意向」「住民の意向」「海外の常識」「実現可能性」などの主観的に基づく分断が起きていたと思います。ブレインストーミングの原則が守られなかった、という点では、確かに処理水問題は「コミュニケーション不足」であったのでしょう。しかしそれは時間の問題ではなく、「技術」と「目的」の問題だった、というのが私の意見です。技術なく場を設けても、目的なく技をふるっても、そのコミュニケーションからは何も得られないのではないでしょうか。コミュニケーションは夢の道具ではないしかし、たとえ技術と目標が完璧であっても、コミュニケーションが満足度を上げるという保証はない、という点にも留意が必要です。今回の処理水問題でもう1つ気になった点は、コミュニケーションさえ上手くいけば物事が解決したかのような空気感が広がっていたことです。人々の不満を「コミュニケーション不足」のせいにすることで、「誰かが損をしなければならない」という本質が語られないまま議論の停滞が生じているのではないでしょうか。リスクコミュニケーション、特に特定の人にリスクを負わせる議論は、決着はつかないことがほとんどです。比較や交換が不可能な性質の異なるリスクが絡み合う中、万人が同意することはありえないからです。むしろ大勢にとっての落としどころが、少なからぬ方に不本意な結果となる場合の方が多いでしょう。そう考えれば、議論の結果だけを見ていても「なし崩し的に決定された事項」と「コミュニケーションを尽くしても不本意な結果に終わった事項」との間に差異は認めにくいということになります。つまり本来コミュニケーションを尽くすべきであった状況も「それ以外に選択肢がなかったのだから、仕方ないではないか」という結果論で済ませてしまうこともできてしまうのです。コミュニケーションについての反省が難しい点はここにあります。 「もやもや感」の正体は?では、コミュニケーション不足と、不本意な結果に終わるコミュニケーションとの差は何なのでしょうか。それはリスクを負う方々が「自分たちは何に負けたのか」を認識できることではないかと思います。どんな利害やパワーバランスによってその選択がなされたのか。そこにはどのような葛藤と逡巡があったのか、なかったのか。それが分かって初めて、住民の方も堂々と「結果ありきの議論だった」「コミュニケーションはガス抜きの場としか認識されなかった」と批判することができます。しかし現状では、本当に結果ありきだったのかさえはっきりしないまま、空気を読んだ批判しかできないのです。今私たちが感じている「もやもや感」の正体は、そんなところにあるのではないでしょうか。コミュニケーションは結果ではない。逆に言えば、海洋放出という「結果」が明らかになった今でも、コミュニケーション不足の改善は可能だということでもあります。「コミュニケーションさえきちんとしていれば物事は解決していたのに」結果だけ見て漠然とした詠嘆で終わることなく、これからも議論が続くことを祈っています。

- 04 Sep 2023

- COLUMN

-

中国の理不尽な全面禁輸措置で「風評被害」の風向きが変わり始めた

二〇二三年九月一日 福島第一原発の処理水の海洋放出が八月二十四日、始まった。どの新聞を見ても、大きな懸念は「風評被害」だった。だが、中国が日本からの水産物輸入を全面的に禁止したことで、風向きが変わってきた。その後のテレビを中心とする報道を見る限り、今後の課題は国内の風評被害というよりも、いかに日本の国民が福島および国内産の水産物を買い支える連帯精神を発揮できるかどうかにかかってきたようだ。テレビのバラエティ番組が風評被害の抑制に貢献 毎週日曜日午前に放送されるTBSのジャーナリズム・バラエティ番組「サンデージャポン」(八月二十七日)を見ていて驚いた。風評を抑えようとする意図がはっきりと見えた番組構成だったからだ。日本からの水産物輸入を全面禁止した中国に対して、日本よりもはるかに多くのトリチウム量を放出している中国の原子力発電所の地図(フリップ)を見せたのだ。ゲストのタレント女性は「中国が日本よりも多くのトリチウムを放出していることを初めて知った。こういう情報をみんなが知ればよいのに」といった内容のコメントを寄せた。 さらに、同番組に専門家として出演した小山良太・福島大学教授は「通常の原子力発電所や再処理工場でもトリチウムは放出されている。これはあまり報じられてこなかったが」と話し、福島だけが特別ではなことを強調していた。 驚きは続いた。実業家の堀江貴文氏が自身のYouTubeチャンネルで、「アホが大騒ぎしている。こいつら本当に頭が悪すぎて、薄めるっていう概念が理解でないみたい。…お前ら中学からやり直せ。化学の教科書を読め…」と、内外の海洋放出批判を一喝する映像を公開したのだ。同映像は「サンデージャポン」の中でも紹介された。個人的な印象だが、堀江氏が怒りをあらわにしてまで、処理水の安全性に問題はないと訴える姿は、風評を打ち消す効果がかなりあると感じている。堀江氏があそこまで怒るからには、自身の意見に相当の自信があってのことだろう。この堀江氏の映像はエンタメ系やスポーツ新聞系のネットニュース(写真参照)でも紹介された。この威力は無視できないほど大きいだろう。 週明けて、八月二十八日に放映されたTBSの「ひるおび」でも処理水問題が特集として取り上げられた。番組全体のトーンは、中国が科学的根拠を無視して、無理難題を押し付けてくるという印象を伝えたように思う。ゲストの若い女性が「処理水(トリチウムの濃度)が国際基準を下回っていることはIAEA(国際原子力機関)も認めている。国際基準を守っているのに、なぜ中国はここまで批判してくるのか」といった内容のコメントを話した。 聞いていて、「中国だって、トリチウムを海へ放出しているのに、日本に文句をいう資格はないよね」といったメッセージに聞こえた。そこまで中国が文句をつけるなら、中国に依存せずに日本国内で水産物を消費すればよい。そんな気持ちを生じさせる番組だった。 これらの放送は、専門知識のない一般視聴者に対して「処理水は心配なさそうだ」という十分なメッセージを送ったのではないか。中国の強硬措置で連帯心喚起か? 風評被害は一般に、国内の大手スーパーなどによる「福島産の魚介類を販売しない」といった具体的なアクションと、それに同調するメディアと、消費者の連鎖が重なって生じる。ところが今回は、新聞やテレビ報道を見ている限り、そのような動きは一切出ていない。逆に、中国の理不尽な輸入禁止措置がオモテに出てきたことで、「負けてなるものか!」と、団結心を呼び起こすような声が強い。 現に、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はフジテレビ『日曜報道THE PRIME』(八月二十七日)で、強硬な中国に対して「武力を使わない、ある意味、中国との戦(いくさ)ですよ。いままで日本は、こういうときに黙っていたけど、ここは絶対に勝たないといけない」と持論を述べた。橋下氏は、「僕、ホタテ大好きなんで、食べますよ。国民のみなさん、朝昼晩、必ずホタテをひとつ食べるとか、給食で使うとか」とも述べている。これを機に食料安全保障を強化することも可能だという見解はSNSで賛同が多かったようだ。 今回の中国の強硬措置で多くの日本人は、橋下氏と似た気持ちになびいたはずだ。何を隠そう、私も同様の気持ちを抱いた。 いまこそ日本は連帯心を発揮すべきだといったトーンは、八月二十八日夜に放映されたNHKの「クローズアップ現代」の処理水特集でも見られた。桑子真帆キャスターの「今後、日本はどうすればよいか?」との問いに対して、開沼博・東京大学大学院情報学環准教授は「中国への水産物の輸出額は千六百~千七百億円なので、国民一人が福島産の魚介類を一年間で千六百~千七百円、余分に買えばよい」と提案した。 この極めて分かりやすい具体的な提案を聞き、「そうだ。その通りだ!」と拍手喝采を送りたい気持ちになった。新聞はもっとこういう具体的な提言を盛り込んだ記事を、どしどし載せるべきだと感じた。 福島への応援を呼び掛ける訴えは、八月二十六日に放映された読売テレビの報道番組「ウェークアップ!」でも見られた。キャスターの野村修也・中央大学法科大学院教授は中国の禁輸措置を念頭に「いまこそ福島産魚介類を対象に、Go To Eat キャンペーンをやるべきだ」と提唱した。全くその通りだ。 岸田首相はいますぐ、「福島産魚介類を対象に大々的に『Go To Eat キャンペーン』をやります。みなさんの力で福島の復興を支えましょう」と強烈なメッセージを発信すべきだろう。その力強いリーダーぶりを見せれば、支持率も上がるだろう。朝日新聞や毎日新聞も 新聞は相変わらず、これまで述べてきた通り、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞の三陣営と読売新聞、産経新聞の二陣営に分かれ、前者の陣営は放出反対を訴える漁業者の声を大きく取り上げている。しかし、中国の傍若無人ぶりが見えてきたことで様相は少し変わってきた感じがする。 朝日新聞は八月二十五日付朝刊で、処理水放出に反対する漁師や市民団体の動きとともに、風評被害を防ごうとする企業の活動についても、三つの事例を二段見出しで紹介した。これまではあまり見かけなかった記事だ。 毎日新聞の社説(八月二十六日)は、中国が水産物を全面禁輸したことに、明確に反対する主張を載せた。その理由が面白い。「トリチウムを含む水は、中国など各国の原子力施設から海や河川に放出されている」と書いた。中国がトリチウム水を放出していることをもっと以前から大々的に書いてほしかったが、さすがに中国の身勝手な振る舞いがここまでくると「中国もトリチウムを放出しているじゃないか」と言いたくなるのだろう。そして、同社説は「国際原子力機関(IAEA)は包括報告書で国際的な基準に合致すると処理水の安全性にお墨付きを与えている。日本政府は専門家による協議を呼びかけてきたが、中国は拒んできた」と書いた。一般的に新聞は「お墨付き」という言葉を否定的かつ皮肉っぽく解釈して記事を書く習性がある。ところが、中国の理不尽さに対抗するための武器として、この社説ではIAEAのお墨付きという言葉を肯定的にとらえている。 やはり中国の全面禁輸措置は日本人の連帯心に火をつけたのではないか? もはや国内の風評被害云々よりも、威圧的な中国に負けてなるものかとの気持ちが強くなっている。私のように、「福島産を買って応援したい」と思っている人は多いはずだ。ただ、いつ、どこで、どういう支援イベントがあるかが分からない。新聞はぜひとも、具体的な支援イベントの告知をどしどし載せてほしい。いまこそ新聞の力を見せるときだ。

- 01 Sep 2023

- COLUMN

-

日韓の信頼回復へ向けた一歩となり得る処理水問題

広島におけるG7サミット最終日の5月21日、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水海洋放出計画に関し、科学的な調査を行う韓国の視察団21人が来日した。5月7日、シャトル外交の復活を期し訪韓した岸田文雄首相に対して、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が提案したものだ。団長を務める韓国原子力安全委員会の劉国熙委員長は、仁川空港を出発する際、「科学的根拠に基づき、安全性を確認する」と語っていた。合理的な判断を重視する尹錫悦大統領の姿勢を反映したコメントと言えるだろう。条約、約束、そして科学をベースとした外交は、相手国にとって予見可能性が高い。しかしながら、日本の立場に立って考えると、文在寅(ムン・ジェイン)前大統領の治世は、感情が外交を支配しており、想定外のことが当たり前に起こる5年間だったと言えるのではないか。文前大統領は、2015年12月28日の旧従軍慰安婦に関する日韓合意を「政府間の公式な合意」としつつ、日本政府の出資で設立された『和解・癒やし財団』を断りなく清算した。また、2018年10月30日、韓国大法院が旧徴用工の方による日本企業への賠償請求を認める判決を下した後も、文政権は日韓関係打開のため努力したとは思えない。さらに、2018年12月20日には、日本の排他的経済水域内(EEZ)において、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを照射する事件が起こった。こうした韓国による不可解な行為が繰り返されるなか、日韓両国の緊張関係が色濃く反映されたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水に関する韓国側の対応だろう。科学に基づく合理的な判断ではなく、憶測や不確かな情報に敢えて重きを置いた感情的なムードにより、韓国側から日本への批判が繰り返されてきた。そうしたなか、尹政権が派遣した今回の専門家集団が、純粋に科学的見地からどのような判断を示すのか注目される。トリチウム水に関する世の中の誤解現在、世界的に広く使われている軽水炉の場合、沸騰水型炉(Boilling Water Reactor)、加圧水型炉(Pressurized Water Reactor)の何れにも「水(Water)」の文字があるように、原子炉内における中性子の減速、原子炉の冷却やタービンの回転には水(水蒸気)が使われている。したがって、日本の原子力発電所は全て取水が容易な海沿いに建てられてきた。福島第一の深刻な事故は、周知の通り、東日本大震災による揺れで原子炉が破損したことが主な原因ではない。原子炉は概ね問題なく停止したことが分かっている。しかし、津波で電源が破壊され、取水用ポンプが稼働しなかったため、原子炉に冷却用の水を供給できなくなった。それが炉心溶融を起こした最大の要因である。事故後の福島第一においては、1~4号機に核燃料がデブリ(破片)として残っているため、徐々に減衰するものの、放射性物質の崩壊熱のために、常に水による冷却を継続しなければならない。この水は必然的に高濃度の放射性物質を含む。また、一般に原子力発電所の地下には地下水が流れており、雨が降れば雨水も所内の地面に染み込むため、正常な稼働時においてもこれらの水の漏出により管理区域外が放射性物質に汚染されないよう厳重に管理することが重要だ。福島第一の場合、事故による原子炉の破損で地下水や雨水も高濃度に汚染されていることから、水処理の難易度が著しく高まった。そこで大きく分けて2つの手が採られたのである。1つは原子炉建屋への地下水・雨水の流入を食い止めることだ。原子炉建屋周辺の地中に凍土壁を設けることや、山側から海へ地下水のバイパスを作り海洋放出を図った。その結果、1日の汚染水発生量は対策前には500㎥を超えていたものの、最近では100㎥程度へ抑制されている。もう1つの手段が、多核種除去設備(ALPS=Advanced Liquid Processing System)の活用である。高濃度汚染水には人体や生態系に甚大な影響を与えるセシウム、ストロンチウムなどの放射性物質が含まれている。ALPSはそのうちの62核種をほぼ取り除くことが可能だ。ただしトリチウム(三重水素=T)は除去できず、福島第一ではこの状態の水を「ALPS処理水」として発電所内に設けられたタンクに貯蔵している。今年5月18日現在その量は、処理前および処理途中の「処理途上水」と 合わせて133万㎥となり、敷地に建設されたタンクの容量の97%に達している(図表1)。ALPSでの除去が困難であることが示す通り、処理水からトリチウムを完全に取り除くには巨額の費用が必要だ。一方、大幅に減速したとは言え処理水は日々積み上がるが、タンクの建設には敷地面積など物理的な限界がある。さらに、天災やタンクの老朽化などによる管理されない形での漏出のリスクも高まりかねない。当然、なんらかの方法で最終処分を開始する必要がある。トリチウムは自然界にも存在し、放出するβ線は紙1枚を透過することができない。体内に取り込まれた場合でも、トリチウムは水と同じように体外へ排出されるため、体内で蓄積・濃縮されないことが確認されている。2011年10月13日の会見において、フリージャーナリストが1996年のO-157問題が起こった際、厚生大臣時代にカイワレ大根を食べた菅直人首相(当時)の例を取り上げ、内閣府の園田博之政務官(同)に「飲んでみませんか」と迫ったことがあった。同月31日の政府・東京電力の統合対策室の合同会見で園田政務官は「私が飲んだからといって安全性が証明できるわけではなく、意義はない」としつつも、滅菌処理したコップ一杯の処理水を飲んでいる。ちなみに、ここが一般的な誤解の根源とも言えそうだが、トリチウムは福島第一が事故を起こしたから海洋放出が必要になったわけではない。原子力発電所が正常に稼働している状態において、発電の過程で発生するトリチウムは海洋、大気中に放出されてきた。人体を含む生態系、環境には影響が極めて小さいからだ。日本の原子力規制委員会は早い段階から、ALPSによる処理水について、十分に希釈した上での海洋放出を最も合理的としてきた。更田豊志委員長(当時)は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(処理水の)放出である限り、環境への影響、健康への影響等は考えられない」と説明している。この時、記者による「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し、同委員長は即座に「おっしゃる通り」と回答した。さらに、資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、2020年2月10日に発表した『報告書』により、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」としている。この報告書は、同年4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価された。そうした経緯があり、2021年4月13日、菅義偉内閣(当時)は処理水の海洋放出を閣議決定したのだ。この決定を受け、同年12月21日、東京電力は原子力規制委員会に対し、2023年における海洋放出の開始へ向けた実施計画の承認を申請した。 国際問題化した「社会的影響」トリチウムを含む処理水の海洋放出は、科学的には人体、生態系への影響がないとされている。そもそも、同質の水は稼働中の原子力発電所において排出されてきた。残った課題はエネ庁の小委員会が指摘した「社会的影響」だ。これには2つの問題が含まれている。その1つは福島県の県民、農産物、水産物が受ける可能性のある風評被害だ。福島県産の食品については、香港、マカオを含む中国が広範に輸入を規制している他、韓国、台湾は一部の輸入を停止している。また、EU、スイス、ロシアなど7か国・地域は、検査証明の添付を義務付けてきた。事故直後に規制を発動した43か国・地域は既にそうした規制を撤廃したが、まだ12の国・地域には規制が残っているのだ。処理水の海洋放出による新たな風評被害のリスクが、地元の根強い拒絶反応の背景であることは間違いない。もう1つの問題は、韓国、中国など周辺国の厳しい反発だ。この両国は、トリチウムを含む処理水を「汚染水」と呼び、日本政府による海洋放出を厳しく批判してきた。もっとも、これまで科学的な観点からの論拠は示されていなかった。トリチウムについては、韓国、中国の原子力発電所も海洋放出している。韓国原子力水力発電の資料によると、2021年における4原子力発電所の放出量はいずれも福島第一のALPS処理水放出計画における放出量を上回っていた(図表2)。また、韓国海洋科学技術院、原子力研究院の共同研究チームが今年4月16日に韓国防災学会学術発表大会で示したシミュレーションでは、トリチウムが済州海域に流入するのは放出から4~5年後((海水の希釈効果は大きく、既に存在している海水中のトリチウム濃度との区別は難しいと言われている。このシミュレーションのように自国海域への流入を検出することは極めて難しいだろう。))とされた。また、10年後の濃度は1㎥当たり0.001ベクレルで、分析機器で検出することが難しいレベルになると説明されている。韓国において左派系と言われるハンギョレ新聞(電子版)によれば、韓国の共同研究チームはこの結果について、中国天然資源部第1海洋研究所が2021年に実施したシミュレーション、及び清華大学研究チームが2022年に行ったシミュレーションに「類似した結果」との認識を示したとのことだ。日本と利害関係のない科学者による個々に独立した研究結果が同じような結論に達しているのは、信頼性が高いと言えるだろう。なお韓国では現在、8サイト・25基の原子炉が稼働している。そのうち、7サイト・19基は日本海沿岸に立地しており、先述の通りトリチウムを海洋に放出している。そこから推測するに、日本の排他的経済水域(EEZ)には福島第一がこれから放出する想定量よりはるかに多いトリチウムが流入しているのではないだろうか(図表3)。韓国が不安を持つとすれば、ALPSが東京電力および日本政府が公表している性能を発揮しているのか、そしてトリチウムの海洋放出にあたり計画が順守されるのか──この2つの疑問が背景と推測される。韓国の野党である共に民主党など反日色の強い政党、団体は、この件に関し日本政府の「デタラメなデータと主張」(ハンギョレ新聞)への懸念を繰り返し批判してきた。したがって、専門家で構成する韓国の視察団のもたらす科学的な報告が、非常に重要な意味を持つことは間違いない。福島第一を訪れたこの視察団が特に重視するのはALPSの性能だろう。どのような評価が下されるのか注目される。 大きな一歩と重い責任5月31日、IAEAは“IAEA Review of Safety Related Aspects of Handling ALPS-Treated Water at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station(福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の取り扱いの安全性に関するIAEAレビュー)”を発表した。その結論は、“The IAEA notes that these findings provide confidence in TEPCO's capability for undertaking accurate and precise measurements related to the discharge of ALPS treated water(ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEAは調査の結果、信頼に足るとの結論に達した)”としている。韓国の尹錫悦大統領は、これまで福島第一の処理水問題に関し、科学的見地を重視する姿勢を繰り返してきた。IAEAの報告書、そして今回の視察団の調査結果により、韓国政府が「汚染水」との表現を公式に「処理水」と変えれば、福島第一の廃炉工程が大きな峠を一つ乗り越えると共に、日韓関係の改善はさらに大きく進むことになるだろう。また、仮に韓国が「処理水」との立場を取った場合、処理水の海洋放出に表立って反対するのは中国、そして北朝鮮などに限られることになる。韓国が科学的見地から海洋放出を受け入れるとすれば、この問題に関して中国は振り上げた拳の降ろし方を考えなければならなくなるのではないか。岸田政権は、2050年におけるカーボンニュートラルの達成へ向け、原子炉の再稼働のみならずリプレースを容認するなど、東日本大震災以降の政府の原子力に対する姿勢を数歩前に進めてきた。それは、地球温暖化対策と電力の安定供給のバランスをとる上で、日本には原子力が欠かせないとの判断に基づくと見られる。そうしたなか、福島第一における処理水の問題は、これまで、韓国、中国などの批判が日本国内にも伝わり、エネルギー・原子力政策に一定の影響を与えて来たと言えるだろう。かならずしも科学的根拠に基づいたとは言い難い感情論による「社会的影響」への懸念論が、日本のカーボンニュートラル戦略の制約要因となっていた感は否めない。6月中にもまとまるとされる韓国視察団の報告内容、それに対する尹政権の対応は、今後の日本の原子力政策に大きなインパクトを与えるのではないだろうか。また、韓国が処理水の海洋放出を受け入れるとすれば、日本政府、東京電力は、国内漁業関係者、国民だけでなく、同国に対しても重い責任を負うことになる。信頼を裏切ることがないよう、安全に処理水の放出が進むよう万全の態勢で臨まれることを期待したい。

- 09 Jun 2023

- STUDY

-

「福島」をためらう消費者は過去最小だが、報道の援護なし!

二〇二三年五月十九日 福島第一原子力発電所の処理水の放出がいよいよ目前に迫ってきた。ことの成否は消費者の意識次第だが、タイミングよく今年三月、消費者庁が「風評に関する消費者意識の実態調査」(第十六回)を公表した。とても重要な調査結果なのだが、ほとんど報道されていない。たとえ地味な結果でも、メディアはもっと現状を伝えてほしい。「福島産をためらう」は過去最小 処理水が実際に海へ放出された場合、最も注目されるのが、どのメディアも再三報じているように風評被害が生じるかどうかである。消費者が福島産の食品を従来通りに買ってくれれば、風評被害は発生しない。そこでポイントとなるのが、どれだけの消費者がいまなお「福島産食品を避けたい」と思っているかどうかである。 その重要な指標となる意識調査が今年三月十日、消費者庁から公表された。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、第1回(二〇一三年二月)の調査では「福島」を挙げる人が一九・四%もいた。ところが、今年一月(第十六回)の調査では五・八%と過去最小に減った。 放射性物質を理由に購入をためらう産地として、東北(岩手、宮城、福島)を挙げる人の割合も同様に減り、二〇一三年の一四・九%から、今回は三・八%に減った。安全な情報は国民に届かない これらの数字を見ていると、スーパーなどで放射性物質を理由に福島産や東北産を避ける人は確実に減っていることが分かる。こういう調査結果こそ大々的に報じてほしいのだが、新聞を見ていてもほとんど報じられていない。 「福島産が危ない」といったニュースは瞬時に流れるが、安全だというニュースはなかなか国民に届かない。「そもそもニュースとはそういうものだ。記者とは危ない情報を好む職業だ」といってしまえば、身もふたもないが、処理水の放出が目前に迫ったいまだからこそ、逆に安全な情報にニュース価値があるはずだ。どうもいまの記者の感度は鈍いと言わざるを得ない。 どの新聞の記者たちも処理水の放出で最大の懸念は風評被害だと書いてきた。ならば、風評被害が生じにくい空気が醸成されつつあることは喜ばしいことなのだが、記者にとって「喜ばしいことはニュースとしておもしろくない」となってしまう。風評被害の解消にはメディアの的確な報道が欠かせない。にもかかわらず、安全な情報をシャットアウトしてしまう。こういう記者のスタンスでは、やはり風評被害の解消は難しいのではないかと思いたくもなる。「検査知らない」は最高の六三% 一方、福島県ではいまも魚介類や食品の放射性物質の検査は継続して行われている。その結果も公表されているが、地味な話題のせいか、最近ではほとんど報じられない。その弊害は今回の調査結果にも表れた。 食品中の放射性物質の検査が行われていることを「知らない」と答えた人の割合は、二〇一三年の二二・四%から徐々に増え、今回はなんと過去最高の六三%にはね上った。「検査結果を知らない」ということは、よい意味に解釈すれば、もはや放射性物質のことは気にしていないということになるのだろうが、そういう無意識に近い状態のままだと突如、危ない情報が飛び込んでくると一気にひっくり返る恐れがある。 福島県の農林水産物のモニタリング検査結果(二〇二二年度)によると、米、野菜、果物、肉類、水産物など四七〇品目で一万二六四件が検査されたが、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルを超えた件数は、牧草・飼料作物の一件だけだった。もはや福島産を気にする理由は全くない状態になっている。こうした地味な調査結果を伝えるのが記者の仕事である。いや記者にしかできない仕事である。その自覚がいまこそ必要だろう。流通事業者の存在意義を示すとき 風評被害の解消に欠かせない存在として、記者以外に見逃せないのが流通事業者である。特に大手スーパーの存在意義は大きい。 もう昔の話になるが、一九九九年に埼玉県所沢市でダイオキシン騒動があった。所沢産のホウレンソウが焼却場由来のダイオキシンで汚染されているというニュースが民放テレビ(テレビ朝日)で流れた。この問題が一気に大きな話題となったのは、大手スーパーが所沢産ホウレンソウの取り扱いを中止したときだった。大手スーパーが取引を中止すれば、当然ながら、記者たちは「危ないネタ」に喜び勇んで駆けつけ、ビッグニュースに仕上げる。以来、ハチの巣をつつくような大騒ぎになった。 この問題は結局、訴訟になり、五年後の二〇〇四年、テレビ局が謝罪し、和解金一千万円を支払うことで終決を見た。深く考えることなく、危ないニュースに飛びつく報道のDNAに警鐘を鳴らす事件でもあった。 結論。処理水の放出にあたって、過去の経験から学ぶべきことは何だろうか。 まず記者は現状を冷静に伝えること、そして安全な情報はたとえ地味ではあっても国民に伝える価値があることを自覚して報じることだ。 一方、流通事業者は風評被害の火付け役になりうる自覚をもち、福島産食品をしっかりと店の棚に置いてほしい(もちろん科学的に安全だという条件付きだが)。店に福島産食品があれば、あえて買うことで福島を応援する消費者もいるだろう。店にモノがなければ、選びようがない。記者と流通事業者が「風評被害を生じさせない」という意識をもつことこそが、処理水放出の成否を握っているのではないだろうか。

- 19 May 2023

- COLUMN

-

【第56回原産年次大会】大熊町のこれまでとこれから

「第56回原産年次大会」2日目のセッション3「福島復興の今と未来」では、東京電力から廃炉状況の説明を受けたのち、福島県双葉郡大熊町にスポットを当て、震災から12年が経過した現状と今後の取り組みについて、大熊町長の吉田淳氏と大熊町商工会会長蜂須賀禮子氏が講演。モデレーターに長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏を迎え、ディスカッションがおこなわれた。最初に高村氏が「福島復興のこれまでとこれから」について、チェルノブイリ事故と福島第一事故の比較、福島復興、長崎大学による復興支援の取り組みなどを紹介。311事故当時、長崎大学でチェルノブイリ対象の甲状腺がんの診断支援などをおこなっていた高村氏は、事故の一週間後に福島へ入り、事故における危機管理として放射線被ばくと健康への影響などを説明するクライシスコミュニケーションをいわき市から始めたという。長崎大学の福島復興支援事業として翌年には川内村に復興推進拠点を設け、長崎大学の保健師が常駐して、帰還した住民を訪問、あるいは、小さなグループでのリスクコミュニケーションを実施した。現在、川内村では約8割の住民が帰還している。その一方で、事故前には人口約1万人いた大熊町に、現在帰還しているのは10%に満たないなど、12年が経つと復興のフェーズが自治体ごとに異なる現状が顕著に浮き彫りになることを高村氏は指摘。「震災から12年が経過した。今回は大熊町の今について皆さんと思いを共有する機会としたい」と、大熊町町長の吉田淳氏の講演につないだ。吉田氏は、震災から12年が経ち、ようやく復興のスタートを切ることができたと感謝の意を表し「大熊町の復興状況について」と題して、復興の進捗と取り組みを紹介した。大熊町の居住制限区域、避難指示解除準備区域は、2019年4月に避難指示が解除された。帰還困難区域の中の特定復興再生拠点区域(復興拠点)においては2022年6月30日に避難指示が解除された。大熊町で最初の復興拠点となった大川原地区の取り組みについて、令和元年5月に大熊町役場新庁舎が業務を開始し、帰還者のための災害公営住宅や新たな転入者を受け入れる再生賃貸住宅も同年に入居が始まったことを報告。令和3年に宿泊温浴施設「ほっと大熊」、交流施設「linkる大熊」、商業施設「おおくまーと」をオープン。医療・福祉施設診も整備した。認定こども園と義務教育学校が一体となる学校教育施設「学び舎 ゆめの森」では、この4月10日に入園式、入学式、始業式、これらを一つにまとめた始まりの式をおこなった。吉田氏は、学校の再開で、帰還する家族、移住してくる家族が増えることに期待を寄せた。蜂須賀氏は「復興のひかり」をテーマに、東日本大震災から今日に至るまで国内外からの支援に感謝の意を表し、今の思いを語った。かつて蜂須賀氏は大熊町で小さなフラワーショップを営んでいた。地元の中学校の卒業式に花を納め、ほっと一息をつこうとする矢先に大きな地震がおきた。全町避難という命令が出され生活が一変した。震災当時を振り返り、12年が経つ今も「心の安心、心の復興を感じられない」と打ち明ける。今も蜂須賀氏は避難者として、大熊町から60km離れた郡山市で生活し、週に3回ほど大熊町の商工会館に通っているという。大熊町商工会には現在260名ほどの会員がいるが、町内の小さな事業者の廃業は続く。早く帰還できなかったこと、帰還して事業を再開してもきてくれるお客様が戻らないことなど、事業継続の難しさを語った。震災当時、50年間は住めないと言われていた大熊町も、今や12年目にして復興拠点地域には役場新庁舎、復興住宅、集合店舗、交流施設ができ、年間1万人以上の利用者がある。蜂須賀氏は、福島民友に掲載された写真付きの記事を示し、家業を引き継いだり新しい事業を起こしたりと懸命に取り組む大熊町商工会青年部の部員たちの話をした。その中で、ある部員が「福島原子力発電所ができること、働くことを自分たちの親は誇りにしていた。今度は、事故が起きた発電所の廃炉作業に自分たちが参加して、廃炉にしたことを子どもや孫たちに自慢をしたい」と語ったという。「変えられるものが二つある。それは自分と未来だ」という福島の偉人、野口英世の言葉を引用し、「12年間かすかな光の中で歩み、未来に向かう若者が前に進もうとしている。未曾有の事故を起こした発電所の廃炉作業において、科学的根拠に基づき、IAEAなどによる安全性の検証、第三者機関による監視を徹底し、地元住民にクリアな情報を伝えていただかないと自分たちにも若者たちにも未来はない」と、蜂須賀氏の思いがこもる言葉で講演を終えた。その後、高村氏の進行で大熊町の将来について意見交換がおこなわれた。吉田氏は、「大熊町の復興は前町長の渡辺利綱氏の強い思い入れと多くの人の支えがあってこそ。教育や起業する人を応援することが恩返しであると考え、大熊インキュベーションセンターは、家賃や光熱費を安くして若い世代が活用しやすくした」と述べた。蜂須賀氏も、商工会には大熊インキュベーションセンターを利用する若者たちと検討している創業塾を開く計画があるとし、「大熊町で生まれ育った人たちと新しい人たち、新しい風、新しい考え方が加わり、一歩進んだ大熊町になる」と続けた。「医療体制についても浜通りの復興において重要なキーワードになる」と高村氏。これに対し、吉田氏も自身が富岡町に新しくできた医療センターで治療を受けた経験を踏まえ、大熊町にも日常的に救急医療に対応できる医療機関の必要性に同意した。医療と並んで地域の復興に欠かせないものに教育がある。今年の4月に大熊町で教育活動が再開したことについて、「0歳から100歳まで、皆が一緒に学べる場にしたい」と吉田氏は語る。「施設が贅沢ではないかと言われることもあるが、元々は、幼稚園が2つ、小学校が2つ、中学校が1つ、保育所が1つ、児童館があったものを1つにまとめた施設。だからこそユニークな建物になる」と、他にはない施設の魅力をアピールする。蜂須賀氏も「大熊町の『学び舎 ゆめの森』に行かなければ『この授業を受けられないんだ』『こんなに楽しいんだ』」と、通いたい気持ちを持ってもらえるような学校になるよう、地域住民で見守っていきたいとエールを送る。意見交換の締めくくりとして、吉田氏は「大熊町の復興は他の地域に比べると遅れている。約11,500人がいた人口は今なお1,000人弱にとどまる。それでも、大熊町には伸びしろがある。まずは人口を増やす。住む場所を増やす。工業団地も整備を進める。遅れを取り戻すべく、期待と支援をお願いしたい」と語った。蜂須賀氏は「大熊町は夢を描ける街。良い方向に変わっていく大熊町を一緒に見守っていただきたい」とのメッセージを参加者に訴えた。

- 21 Apr 2023

- NEWS

-

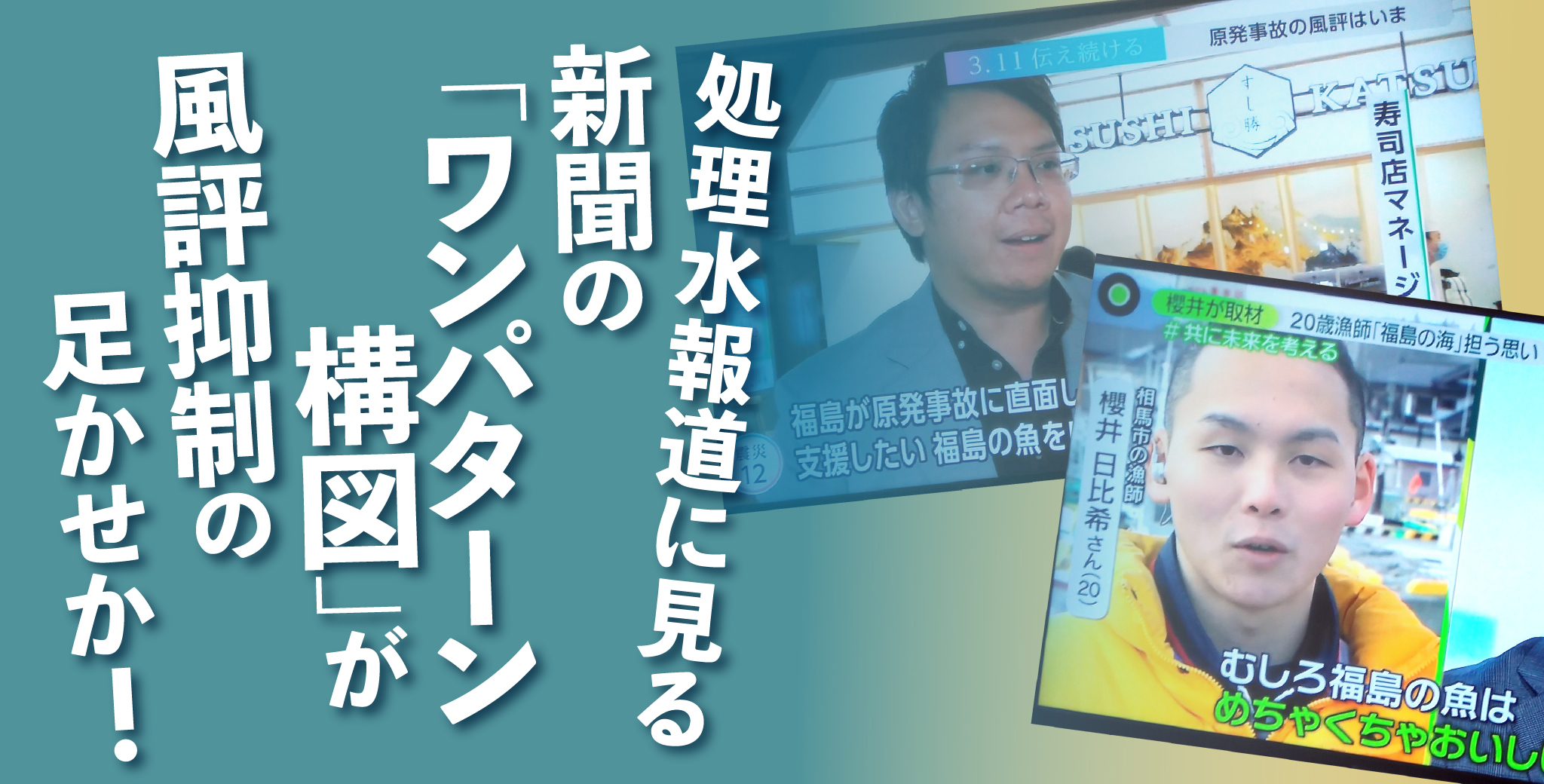

処理水報道に見る新聞の「ワンパターン構図」が風評抑制の足かせか!

二〇二三年三月十七日 一〇〇〇回の説明会 福島第一原発に溜まる処理水の放出に関する最近の新聞記事を読みながら常に感じるのは、報道の構図が以前と全く変わらないことだ。悪く言えば、どの記事も代わり映えのしないワンパターン記事なのである。 処理水に関する報道舞台に登場する役者は、主に政府、東京電力、漁業関係者、国民(消費者)、流通事業者、学者、メディアの7人だ。大半の新聞記事では、役者たちの役割は決まっている。政府と東京電力に対しては、「風評の払しょくに向けて、もっと努力すべきだ」という役割が与えられ、国民は「不安と風評への懸念を表明する」立場であり、漁業関係者は「反対」を表明する位置づけだ。福島の食品を扱う食品流通事業者の役割はきわめて重要だが、登場頻度は低い。学者は媒体の性格に合わせて、安全と言ったり、危ないと言ったりする役目だ。メディアはこれらの役者の声を聞いて、「風評への懸念は根強い。国民の理解は不十分だ。政府はもっと国民の理解促進に努めるべきだ」と書き立てて騒ぐだけである。まとめ役のメディアがまるで他人事のように記事を書いているせいか、ワンパターン記事が量産されているのが実情である。 こうした報道の構図が続く限り、風評の解消は難しい。読売新聞は三月八日付朝刊の「東日本大震災12年 新たな課題③」で、政府はこれまでに正しい知識や理解を広げる説明会や座談会を約一〇〇〇回も開いてきたと報じていた。政府や東京電力がここまで努力しても、風評被害の懸念がなくならない背景には、報道に何か構造的な欠陥があるのではないか。記者の突っ込み不足 まず気づくのは、記者たちが風評を抑えるためにどういう情報を出せばよいかを真剣に考えていないことだ。風評を抑える役目はあくまで政府と東京電力であるといった報道の構図があるのだろう。 ところが、ここへ来てややトーンが変わってきた兆しが見えた。読売新聞は三月八日付朝刊で野崎哲・福島県漁連会長の談話を載せた。「放出は了解できない」とした上で「廃炉が確実に進むことが重要だ。極端な対立構造にするつもりはない」との見方を載せたのだ。これまで漁業関係者の言葉はたいてい「断固反対」だったが、「極端な対立構造にするつもりはない」というコメントは新鮮であり、何かしら前進へのシグナルにも思えた。 残念なのは、記者の突っ込み不足だ。「対立構造にするつもりがない」という言葉を聞いたならば、「では、どういう着地点、解決策を考えているのか」を聞き出して、提案型の記事にしてほしいのだが、その突っ込みがない。 仮にこの記事をきっかけに関係者が歩み寄れる接点が見つかれば、記者冥利に尽きると思うが、こういう問題解決型の記事を記者は志向していないようだ。「反対ばかりもしていられない」の先は? 同様のことは朝日新聞の記事でも見られた。今年二月二十六日付朝刊で「近づく海洋放出、福島の葛藤」との見出しで風評懸念を報じたが、私の注意を引いたのは、漁業者が「海洋放出には反対だ」とする一方、「ただ反対ばかりもしていられない」との言葉だった。記者が「反対ばかりもしていられない」という漁業者の気持ちを載せたということは、おそらく記者も同じような思いを抱いたに違いない。ならば、何をすればよいのかをさらに漁業者に尋ね、その思いを記事にしてほしかったのだが、その肝心な点がない。 せっかく漁業者の「反対ばかりもしていられない」という肯定的な話を引き出したのだから、何か建設的な提案を漁業者から引き出して報じてもよさそうだが、記者はそれ以上深く突っ込んでいない。NHKはお手本のような報道だった もはや新聞記事には風評の払しょくは期待できないかと諦めかけていたときに、NHKが風評を抑えるお手本のようなニュースを流した。 それは三月九日夜のNHK「ニュースウオッチ9」の処理水に関するニュースだった。これは明らかに風評被害を食い止めようとする記者の熱い意志がひしひしと感じられる構成だった。前述の新聞報道と明らかに異なるのは、消費者や流通事業者が福島産の魚を肯定的に受け止めている光景を大きく取り上げたことだ。東京都内で行われたイベント紹介で、女性2人が「原発のイメージとか関係なく、福島の美味しいものは積極的に食べておきたい」と笑顔で話す内容を流したのだ。 さらに東南アジア諸国からの輸入規制も緩和されている様子を伝え、タイのすし店のマネージャーが「支援したい福島の魚を自信をもって提供したい」と語り、それを美味しそうに食べる女性まで映し出した。また、福島県の小名浜魚市場を視察した流通事業者の姿も追い、飲食店のプロデューサー2人が「ここまで徹底して安全性を確かめていることを伝えていくことは協力できる」と語る感想も報じた。新聞と異なり、テレビの映像のインパクトは強い。 このNHKのニュースからは、風評被害を止めるのは政府と東京電力の役割だといった固定観念が見られない。若き漁師の熱きメッセージ さきほどのNHKのニュースに感心さめやらぬ中、今度は三月十三日夜の日本テレビ「news zero」で、福島の漁師から頼もしい言葉を聞き、胸が熱くなった。 同番組は、トリチウムを含む処理水は世界中の原子力施設から海などに放出されているという地図を見せたあと、タレント・俳優の櫻井翔氏のインタビューに応じた福島の若き漁師(20歳)を映し出した。その漁師が「『福島の魚嫌だ』という人がいるかもしれないけれど、福島の魚は実際に食べてみると安全で、メチャクチャ美味しい」と熱く語ったのだ。 福島の魚に抵抗感をもっている人をはねつけるのではなく、そういう不安な感情に寄り沿って共感しながらも、「でも、福島の魚は安全だし、絶対に美味しい」という自信あふれるメッセージを発信したのだ。私がメディアの世界で漁業関係者に期待していたのは、この青年のような言葉だった。 海洋放出に反対する国民の気持ちも理解できるが、それでも「福島を支援してください」という温かいメッセージを届けることが共感を得るのだ。あの青年を見ていて、私は福島の魚を大いに応援したいという気持ちになった。これこそが共感を呼ぶニュースだ。新聞に見られる傍観者的なニュースとは正反対である。 とはいえ、「風評の解消に努めるべきは政府と東京電力であり、なぜ国民や漁業関係者がそれに協力しなければいけないのか」という疑問を持つ人もいるだろう。しかし、いくらSNSが発達しているとはいえ、政府がTwitterやYouTubeなどで福島の情報や動画を流したところで国民に届く情報量はたかが知れている。やはり、いまなおマスメディアの役割は大きい。 新聞をはじめ、メディアの主要な役割は政府の権力が暴走しないよう監視することだと心得ているが、こと風評の抑制が目的なら、メディアと政府が対立する必要はなく、ともに連携してもおかしくないはずだ。処理水の海洋放出が始まれば、おそらく中国や韓国から『福島産の魚介類は危ない』といった声が上がるだろう。そうした海外からの圧力をはね返すためにも、新聞はもっと風評への懸念解消を志向した記事を心掛けてほしい。

- 16 Mar 2023

- COLUMN

-

いよいよ処理水の海洋放出 不安を煽る地方紙の社説ワースト3に愕然!

二〇二三年一月十八日 福島第一原子力発電所に林立するタンクの処理水が今年、いよいよ放出を迎える。風評被害が抑えられるかどうかが最大の懸念材料だが、地方紙の社説が風評を起こす盲点になっていることに気づいた。大半の地方紙は福島から遠く離れているせいか、まるで他人事のように不安を煽る社説が多い。社説ワースト3を紹介しよう。 処理水に関する社説は、これまで主要6紙(読売、朝日、毎日、産経、日経、東京)ばかりを読んでいたが、改めて地方紙の社説をネットで検索して読んでみたところ、そのあまりのヒドさに絶句する心境に何度か陥った。福島から離れた県民ほど、福島産食品の実態(放射線量が検査されて安全だという事実)を知らない人の割合が多いという事実をよく聞くが、その背景には、不安や恐怖を煽る地方紙の社説があるのではないか。そう思いたくなるほど劣悪な内容の社説に出合った。驚嘆に値する琉球新報 たとえば、琉球新報(二〇二二年五月二十一日付)。見出しは「原発処理水計画認可へ『汚染水』放出は無責任だ」。海へ流すときの処理水は、汚染水とは言わないが、あえて不安をかきたてる「汚染水」という言葉を使う。見出しを見ただけで悪意ある社説だとわかる。 中身は驚嘆に値する。自然界や人体にも微量ながら存在するトリチウムについて、同社説は次のように書く。 「水素の同位体トリチウム(三重水素)は放射性物質である。希釈すれば放出してもいいということに、地元関係者をはじめ多くの人が疑問を持っている。…廃炉作業が続く限り生成が続き、排出量は増していく。漁業者が反対し、住民が懸念するのは当然だ。海洋放出は無責任だ。…東電は『処理水』とするが、トリチウムが残る限り『汚染水』である」。 トリチウムは通常の原子力発電所の運転でも発生する。世界中の原子力施設が放出基準を順守しながら、トリチウムを海などに放出しているという事実を無視し、一方的に「汚染水だ」と決めつけて不安を煽る。 社説は続く。「矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授(物性物理学)は『トリチウム水は普通の水と同じ性質だが、質量が大きい分、気化もしにくく生物濃縮も起きやすい。細胞内でDNAを傷つける可能性がある』と指摘する」と恐怖を煽る。 水と同じ性質をもつトリチウムが生物の体内で濃縮することはないというのが科学者の共通認識である。つまり、「生物濃縮が起きやすい」は間違いである。もし濃縮する生物がいるならば教えてほしい。そのような生物がいるならば、むしろ濃縮に活用できるからだ。 この社説は、現在の科学的な共通認識とは明らかに異なる一部の異端的な意見だけを取り上げて恐怖を煽る手法そのものである。社説を書く論説委員は科学を重視するタイプの記者だと思っていたが、違うようだ。福島の痛みがまるで分っていない 琉球新報は約二か月後の七月二十七日付社説でも、同様の論説を繰り返した。 「安全性に問題はないというのが理由だが、果たしてそうなのか。疑問は尽きない。海に流してしまうということには地域、漁業者らに加えて国際社会にも批判がある。…このまま海洋放出計画を進めるのは無責任である。放出以外の方法を引き続き検討すべきだ。トリチウムは放射性物質である。トリチウムが残る限り『汚染水』である。いくらトリチウムの濃度を下げるといっても、これを海洋に出すことの影響はどうなのか」。 またしても悪意に満ちた「汚染水」という言葉を使っている。不安を煽って福島産食品の悪い風評を広めれば、福島県民が悲しむことくらいは、米軍基地を抱える沖縄であればわかりそうなものなのに、まるで傍観者である。中国や韓国の立場に立つ中國新聞 中國新聞(二〇二二年七月二十四日付)もひどい。 「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。それが確認されなくても風評被害を招くことは避けられまい。地元の漁業者を含め、全国漁業協同組合連合会が激しく反対している。政府や東電が放出計画を強引に進めることなどあってはならない。ただALPSでトリチウムは除去できない。政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」。 トリチウムは人の体内で蓄積しないというのが科学者の共通認識だが、琉球新報と同様にトリチウムの体内蓄積で健康被害が起きるかのような論説だ。 さらに「規制委の認可に韓国は『潜在的影響』への憂慮を示し、責任ある対応を日本政府に求めることを決めた。中国は『無責任』と激しく反発している。福島第一原発事故に由来するセシウムが北極海にまで広がっていた事例も報告されている。人体に静かに蓄積され、長期間にわたり被害を及ぼしかねないことを踏まえれば、海洋放出の判断には慎重を期すべきだ。子や孫やその先の世代に影響が出ても、その時に今回の認可の責任を取れる人は誰もいないことを忘れてはならない」。 いったいどこまで脅せば気が済むのか。これはもはや論説というよりもアジテーション(煽動)である。中国や韓国の立場に立って、日本を非難するのも琉球新報と同じ手法だ。孫の代まで影響が及ぶかのごとく主張するが、何の根拠もない。こんなひどい社説が堂々とまかり通っているという事実に愕然とせざるを得ない。言葉を捻じ曲げて伝えた佐賀新聞 佐賀新聞(二〇二二年七月二十三日付)も悪意に満ちている。 「第一原発では炉内冷却のための注水や建屋に流れ込む地下水、雨水によって大量の汚染水が発生している。これを特殊な装置で浄化したものを『処理水』というが、トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」 やはり、この社説でも「汚染」という言葉を強調する。どの新聞が不安を煽っているかを知る指標は、海に放出する水を「汚染」と呼ぶかどうかでわかる例でもある。 続けて、同社説は「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としているし、立地自治体と結んでいる協定では、放射性物質の影響が及ぶ可能性がある施設を新増設する場合、地元の事前了解を得る必要がある。だが、東電はどのような形なら地元合意が得られたと考えるのかを明確にしていない」と書く。 ここでは絶妙なトリックも披露している。「地元の合意なしには放出はしない」は誤りで、正しくは「地元の理解なしには」である。「理解」と「合意」では雲泥の差がある。たとえ海洋放出に反対であっても、理解を示すことはありうるからだ。この部分は、本来なら、「『合意』は『理解』の間違いでした」と訂正が必要だろう。社説の筆者は、勝手に「理解」を「合意」という言葉にすり替え、「東京電力は合意を無視して、海洋放出を強行した」というイメージを作り出したいのだろうと推測する。 この佐賀新聞の社説は最後に署名があり、共同通信社の論説委員が書いたものだと分かった。共同通信社の体質がよくわかる好例でもある。地方紙の大半は「海洋放出に反対」か ここに挙げたワースト3以外にも京都新聞、神戸新聞、西日本新聞の社説は風評被害を助長する内容だった。ネット検索だけでは、すべての地方紙の社説が読めるわけではないため、ワースト3といっても、おそらく氷山の一角だろう。 これらの社説を通じてわかることは何だろうか。確たることは言えない(おそらく当たっていると思う)が、福島県の地方新聞を除き、地方紙の大半の社説は「海洋放出」に否定的もしくは反対の論説を掲げていることが推測される。その背景には地方紙にニュースを提供している共同通信社の影響が大きいだろうとみている。処理水の海洋放出に対する共同通信社の姿勢はたいていの場合、不安を呼び起こすネガティブな内容だからだ。社説も例外ではない。 共同通信社は一九四五年に全国の新聞社やNHKが組織した一般社団法人の通信社(職員約一七〇〇人)である。新聞を発行しているわけではないが、全国の都道府県に記者を配置し、地方紙に記事を配信しているため、実は予想以上に大きな世論喚起力をもっている。地方紙は一般的に自らの県と東京・大阪以外には記者を配置していないため、記事の大半を共同通信社からの配信記事で埋めている。 つまり、地方紙を読んでいる読者は、共同通信社の記事を読んでいるのに等しいのだ。私があえて「共同通信社の影響が大きい」と形容したのは、そうした地方紙と共同通信社の関係を指しているわけだ。 地方紙に記事を配信している通信社としては、他に時事通信社(株式会社)もあるが、従業員は共同通信社の半分の約八七〇人しかいない。国内の五十四か所に記者を置いているが、地方紙に採用される率は低いので、影響力は共同通信社に比べて弱い。地方紙の多くは福島の痛みに共感せず そして、もうひとつ地方紙に共通することは、ここに挙げた琉球新報、佐賀新聞、中國新聞のように、福島の痛みを自分事の痛みとして感じていないことだ。どの社説も中国や韓国の言い分を嬉々として載せているのも、不快な気持ちにさせる。中国や韓国はトリチウムを含む水を福島の海洋放出基準以上の濃度で海へ放出している。それに触れることなく、中国や韓国側の非難の声を載せるという報道行為は、日本が海外から批判され、風評被害が生じるのを喜んでいるとしか思えない。 三つの社説を読んだだけでも、多くの読者は「ここまでひどいとは思わなかった」と嘆きの声を抱いていることだろうと想像する。中央の主要6紙の購読部数が大きく減る中、地方紙の影響力が相対的に大きくなっている。そういう中で煽動的な地方紙の社説はまさに盲点だった。共同通信社と地方紙の論調にもっと目を光らせていくことが必要だろう。

- 18 Jan 2023

- COLUMN

-

処理水の放出はユーモアで勝負! 桜島にならい「缶詰」で共感を広げよう!

二〇二二年十一月二十八日 鹿児島空港に「ハイ!どうぞ!!」と記された奇妙な缶詰が売られているのをご存じだろうか。知人が教えてくれた。何かと思えば、桜島の噴火で発生した灰を詰めた缶詰だという。 なかなか良いアイデアだ。ならば、福島第一原発事故で発生している処理水も、この手法にならって風評を少しでも解消し、「痛みを分かち合う」ことができるのではないか。自治体の名アイデアで「灰缶詰」が誕生 「灰缶詰~ハイ!どうぞ!」。こんなユニークな文句の灰缶詰が鹿児島県の鹿児島空港や道の駅などで販売されている。 この缶詰は、鹿児島県垂水市が企画・デザインしたものだ。市役所の屋上などに積もった桜島の降灰を丁寧に詰め込んだ缶詰である。原材料欄を見ると、「桜島の降灰、垂水市民の苦悩」とあり、内容量は「ありがたくない、空からの恵み一〇〇㏄」と皮肉と茶目っけがたっぷりと詰まったラベルがはってある。値段は百円という手軽さだ。© City of TARUMIZU さらに使用期限については、「皆様の興味が無くなるまで」だという。なんというおもしろさ。缶詰を製造する社会福祉法人育友会障害者支援施設城山学園(垂水市)は「鹿児島のお土産の新定番にどうぞ!」とPRする。障がい者施設との連携も見事である。 商品を企画した垂水市役所の担当者はメディアの取材に対して「灰は通常購入しないものですが、購買意欲を刺激する目的で、ユーモアを込めました」と話したりしている。 逆境をユーモアと笑顔で跳ね返す発想は、お堅いイメージの自治体とは思えないほどのしなやかさを感じる。こういう心のこもったグッズなら、だれだってつい応援したくなる。風評対策は「痛みを分かち合う」ことか 一方、福島第一原発の処理水の放出をめぐっては、風評被害が最大の懸念だと、どの新聞も報じている。風評を広げないためには、福島の痛みや苦しみをみなで分かち合えばよい。鹿児島の灰缶詰を買うことで、みなが痛みを分かち合うように、処理水に関しても、全国の人が痛みを分かち合う方法はないものか。 そう考えていたところ、私が編著で著した「みんなで考えるトリチウム水問題~風評と誤解への解決策」(エネルギーフォーラム)で、執筆者の一人の井内千穂さん(フリージャーナリスト)は次のように提案している。 「福島の水だから福島から流すと決めつけてよいのか。国民的議論を少しでも促すために、象徴的な少量、たとえばペットボトル一本でもいいから、全国各地でALPS処理水の海洋放出を分かち合うセレモニーのような形も考えられるのではないか。それが自分の問題としてトリチウム水と向き合うきっかけになるのではないか」(一部筆者で要約) 処理水をペットボトルで持ち帰る「痛みの分かち合い運動」の提案である。灰缶詰に劣らず良いアイデアである。桜島の灰缶詰にならって、海へ放出された処理水を缶詰やボトルに詰めて、道の駅で売るのもよいだろう。 缶詰かボトルのラベルにどのようなメッセージを記すか。そこが知恵の見せどころである。鹿児島の灰缶詰にならえば、「○○○ 海からの恵み一〇〇㏄」といった表現もよいだろう。この○○にどのような言葉を込めるかをみなで考える必要がある。みなで考えることこそが井内さんの言うように、自分の問題として向き合うきっかけになるからだ。ユーモアも提案もない、まるで他人ゴトの社説 ひるがえって、新聞の社説を見てみよう。自分の問題として向き合っていない他人事的な社説にしばしば出くわす。 たとえば 神戸新聞(二〇二二年七月三十一日)。「政府は風評被害対策として三〇〇億円の基金を用意したが、本来求められるのは漁業の継続だ。安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある。トリチウムは各地の原発で排出してきたと政府は説明する。だが、これまで周知されていなかったのがむしろ問題ではないか。通常の原発の排水と事故後の処理水との違いなど、国民が抱く疑問点は尽きない。政府や東電は計画を見合わせ、関係者の理解が十分に深まるまで、丁寧に説明を尽くす必要がある」(筆者で一部要約)。 読者に向けて、丁寧に説明を尽くす義務があるのは神戸新聞のほうだろう。「安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある」と書くが、まるで魚介類が食べて危ないかのような書きぶりだ。 これまで政府は分かりやすいチラシまで作り、科学的根拠を挙げて説明している。なのに、「これまで周知されていなかったのが問題だ」と書く。社説を書く記者は科学的根拠を知らないのだろうか。知らないなら大問題だ。もし知っていて書かないなら、不誠実の極みである。 政府や科学者の説明が国民になかなか周知されないのは、魚介類の危険性をにおわせるこんな他人ゴト的な社説があるからではないのか。報道に携わる記者は、鹿児島の灰缶詰の発想にならって、もっとユーモアにあふれ、応援したくなる提案に満ちた社説を書いてほしい。

- 28 Nov 2022

- COLUMN

-

東京新聞の処理水報道=稚拙な解釈で読者をミスリード

二〇二二年十月十九日 東京新聞が福島第一原発の事故の影響で発生している処理水の安全性に関する記事(十月三日付一面トップ)を署名入りで載せた。何せ東京新聞だから、いつものことと片付けてしまえばよいが、今度の記事は記者の悪意に満ちた解釈で読者をミスリードする、典型的なバイアス記事である。見過ごせない。見出しの「『印象操作』批判免れず」は、そっくりそのまま東京新聞にお返ししたい。こじつけ解釈の記事 東京新聞の記事の前文は以下(一部要約)の通りだ。 「東京電力が福島第一原発の視察者に、放射性物質のトリチウムが検知できないうえに、セシウムについても高濃度でないと反応しない線量計を使い、処理水の安全性を強調する宣伝を繰り返していることが本紙の取材で分かった。視察ツアーでは、放出基準の約十五倍のトリチウムを含む処理水入りのビンにガンマ線のみを検出する線量計を当てて反応のない様子を示す。東電によると二〇二〇年七月から約千三百団体・一万五千人に見せている。本紙は先月十四日の取材時に説明を受けた。担当者は、建屋の高濃度汚染水に含まれる放射性物質のうち、ガンマ線を発するセシウムなどは除去し、処理後の水は周囲の放射線量と同等になっていると説明したが、ベータ線用の測定器を使っていない以上は「線量計を反応させるほど高濃度のセシウムは含まれない」ことがいえるにすぎない」 これを簡単に言えば、トリチウムを含む処理水入りの瓶にガンマ線のみを検出する線量計を当てて、安全かのような印象を与えたのは問題だという内容だ。言い換えるとトリチウムの出すベータ線を測って実演をすべきだという趣旨にも聞こえる。 この記事に関しては、フリーランスライターの林智裕氏や唐木英明・東京大学名誉教授がネット記事で的確な批判を展開しているので、それらの記事を読んでほしいが、私は、東京新聞の記者が記事を作り上げるときのスタンスに作為的な悪意がある、という別の視点から批判したい。ベータ線の測定実演はそもそも難しい まず知っておきたいのは、そもそもベータ線を測って見せる実演は難しいということだ。 トリチウムを測定するには、放射線が当たると光を発する薬品を蒸留水に加え、一昼夜、暗所においたあと、その光の量を測定する特殊な分析方法が必要になる(東京電力の処理水ポータルサイトから)。こんな緻密な測定を野外の実演で見せることはそもそも不可能だ。 実は、べテラン記者である山川剛史記者はそのことを百も承知だった。なぜなら、そのことを記事に書いているからだ。 記事の前半で「処理水は、基本的には微弱なベータ線を発するトリチウムを含むだけの状態にしたもの」と書いており、さらに記事の後半で「東電は、ベータ線を発するトリチウムが放出基準値を超えていることも説明している」との記述がある。 つまり、東京電力の担当者が手に持っている瓶の中には放出基準値を超える微弱なトリチウムが含まれており、さらにトリチウムが出すベータ線は微弱なため、ガンマ線を測定する線量計では測定できないことを記者は東電の説明で知っていたのである。 ならば、その事実を素直に読者に伝えれば済むはずだが、それでは東京電力を批判する記事をつくり上げることができない。そこで、通常の線量計を当てて、反応がないことを理由に、「印象操作」や「うそ」と受け取られても仕方がない、という理屈を無理ゲーでひねり出したと私は考える。 言い換えると、山川記者は通常の線量計では反応がないことを理由に「東電が処理水の安全性を宣伝している」と書くが、そもそも東京電力の側にそんな実演でトリチウムの安全性を宣伝しようとした意図が全くないことが記事からも分かる。にもかかわらず、東電が嘘を言っているかのような言いがかりを組み立てたのは山川記者のほうである。 私も毎日新聞の記者をしていたから分かるが、通常の記者感覚なら、微弱なベータ線はそれ専用の測定法が必要であり、実演で見せるのは難しいと書けば、それで済む話である。それをあえて、「線量計で反応がないのは、安全だと思わせる印象操作」と解釈するのは、何がなんでも東電を批判したいがための山川記者の特ダネを意識した身勝手な解釈に過ぎない。東電がポータルサイトで反論 そもそも記事を読んでも、東電がどのような説明をしたかが詳しく書かれていない。これでは公平性を欠く。 この記事に対して、東京電力は処理水ポータルサイトに「ご視察時のALPS処理水サンプルキットを用いたご説明について」と題した、いわば抗議に近い説明文を載せた。その中で東電は「ALPS処理水に含まれるトリチウムが出すベータ線は、紙一枚で遮られるほどエネルギーが弱く、処理水サンプルキット(ボトル容器)でベータ線が遮られる」と説明している。 ボトル容器(=瓶)で遮られるという点について、山川記者は過去にも処理水に関する記事を書いているので、それくらいの知識はあったはずである。にも関わらず山川記者はあえて、瓶の中のトリチウムは通常の線量計では測れない、という当たり前の事実を持ち出し、あのような稚拙な解釈で読者をミスリードする記事を書いた。どうみても記者として、読者に正確な科学的事実を伝えようとする誠実さが見られない。朝日や毎日も報道していた トリチウムが残る処理水については、ALPS(多核種除去施設)では除去できないトリチウムが国の安全規制基準(正式な言葉は告示濃度限度)を超えて残っていることを、東電の担当者はこれまでに何度も説明してきた。他紙も何度となく、それを報じてきた。 だからこそ、処理水を海へ流すときは、海水で希釈し、国の基準(一リットルあたり六万ベクレル)よりもはるかに低い一リットルあたり一五〇〇ベクレル未満で流すことになっているのだ。この一五〇〇ベクレルは、世界保健機関(WHO) の飲料水水質ガイドラインにある一リットルあたり一万ベクレルよりもはるかに低い。こうした事実は朝日新聞や毎日新聞でも報じている。 ちなみに、国の放出基準の一リットルあたり六万ベクレルは、その水を毎日、約二リットル飲み続けた場合、一年間で管理規制目標の目安とされる一ミリシーベルト(それを超えたから健康被害が生じるという意味ではない)の被ばくとなる濃度から、定められている。 瓶に含まれるトリチウムのリスクは、上記のように解説すればよいだけのことである。原子力規制委員会は処理水放出を認可 実は、同じ東京新聞でも別の記者は「トリチウムは三重水素と呼ばれ、自然界にも存在する。普通の水と分離するのは技術的に難しい。放射線(ベータ線)は比較的弱く、人体に入っても大部分は排出され、影響は小さいとされる。トリチウムは原発や使用済み核燃料の再処理施設でも発生し、排出基準は異なるものの、海に流している」(二〇二一年四月十四日)と書いていた。 こういう記事が過去にもあったのに、山川記者は線量計の「反応なし」に異常にこだわり、東電を批判する独自解釈の記事をつくった。不思議なのは、この記事が原稿をチェックするデスクや上層部の目を通過したことである。読めば、おかしな記事だとすぐに分かるのに、なぜ、こんな記事が一面を飾ったのか。「東京新聞の情報力は大丈夫か」と勘繰ってしまう。 処理水の放出については、原子力規制委員会や国際原子力機関(IAEA)は、環境や人への影響はないことを認め、ゴーサインを出している。もちろんだが、この線量計の「反応なし」を安全とみなして、認めたわけではない。なぜ、他紙は追いかけないのか! 東京新聞のようなカラーがあってもよいだろう。いろいろな意見が存在する言論空間のほうが健全だからだ。しかし、政府や事業者を名指しで批判するからには、他紙が追いかけてくるような良質な記事を書いてほしい。今回のような稚拙な記事では、他紙が追いかけることは絶対にない。追いかける価値がないからだ。 処理水の放出を批判したいなら、堂々と科学的な事実を突きつけて批判すればよい。科学的な論争なら意味があるだろう。しかし、一記者がひねり出した稚拙な記事では、逆に東京新聞の信頼度を落とすだけである。 十月十二日、ボトル(五百cc)に亀裂が入り、中のトリチウム水が数滴漏れる事故があった。だが実演を中止するほどの事故ではなく、従来通りの説明をしっかりと続けてほしい。 山川記者は解説の最後で「現地で愚直に努力を続ける姿を見せることが、処理水への理解を得る最も近道だろう」と書いている。だが私が知りたいのは、処理水のリスクに関する科学的な分かりやすい解説だ。これもこう言い返せるだろう。 「愚直に処理水のリスクをしっかりと科学的に伝える姿を見せることが、東京新聞への信頼を得る最も近道だろう」と。

- 19 Oct 2022

- COLUMN

-

“行動するIAEA”へ支援求める IAEA総会でグロッシー事務局長

国際原子力機関(IAEA)の第66回通常総会がウィーンで、9月26日から5日間の日程で始まった。R.M.グロッシー事務局長は、世界的なエネルギー危機への対応やウクライナでの原子力安全確保など、現在のIAEAに課せられている新たな使命を強調。各国からのより一層の支援を求めた。初日プレナリーセッションの冒頭、開会挨拶に立ったグロッシー事務局長は、感染症対策、気候変動対策、安全な食糧および水の確保、がん撲滅、海洋汚染対策ーーなどといった従来からのIAEAの取り組みを取り上げるだけでなく、世界を取り巻く情勢としてエネルギー危機やウクライナでの紛争に言及。こうした情勢の変化により、カバーする範囲や作業量など「IAEAが果たすべき役割」がこれまでにないレベルに拡大しているとの認識を示した。事務局長は世界規模のエネルギー危機に関し、安全で信頼性が高く低炭素なエネルギー供給体制を確立するには原子力が欠かせないと指摘。今後30年で原子力発電設備容量が倍増すると見込まれる中で、IAEAの原子力安全および核セキュリティ活動が量的にも質的にも増大し、ますます重要性が高まると強調した。またウクライナの紛争に関しては「IAEAは懸念を表明するにとどまらず、原子力安全とセキュリティの確保に向けて状況を改善するために行動している」と、これまでの支援活動を紹介。今回の紛争中に4度に渡って派遣したIAEAの調査ミッションなど、ウクライナでの原子力事故を未然に防止するためにIAEAが果たしてきた役割に言及した。そしてロシアを名指しで非難することは避けながらも、ウクライナの原子力施設周辺に「原子力安全/セキュリティ保護エリア」を早急に設定すべく、両国と詳細な協議を開始したことを明らかにした。続く各国代表による一般演説では、日本は7番目に登場。ビデオ録画ではあったが高市早苗内閣府科学技術政策担当大臣がスピーチ。ウクライナの原子力施設周辺でのロシアの軍事行動を強く非難し、IAEAの取り組みを高く評価した。その上でウクライナでの「原子力安全/セキュリティ保護エリア」早期設定に向け、200万ユーロの拠出を表明した。また高市大臣はALPS処理水について、IAEAがこれまで実施してきたレビューやモニタリングについて言及。今後もIAEAの協力のもと、国内外の安全基準に従い透明性を高めた形で、「科学的に」海洋放出を実施していくことを強調した。そのほか日本のエネルギー政策に関し高市大臣は、「エネルギーの安定供給に向けてあらゆるエネルギーオプションを堅持する」決意を表明。今後は高速炉、高温ガス炉、SMR、核融合炉など次世代炉技術の研究開発にも力を入れていく方針を明らかにし、国際社会に強く印象付けた。♢ ♢日本原子力産業協会・新井理事長とブースで談笑する上坂委員長(右) ©︎JAIF例年通りIAEA総会との併催で展示会も行われている。日本のブース展示では、「脱炭素とサステイナビリティに向けた原子力イノベーション」をテーマに、高温ガス炉やナトリウム冷却高速炉、中・小型炉、水素貯蔵材料等の開発、ALPS処理水に関するQ&Aなどをパネルで紹介している。展示会初日には、上坂充原子力委員長がブースを訪れ、出展関係者より展示内容の説明を受けた。

- 27 Sep 2022

- NEWS

-

処理水の風評対策に いよいよ岸田総理の出番か!?

二〇二二年六月十五日 原子力規制委員会は五月十八日の定例会合で、福島第一原子力発電所のALPS(アルプス)処理水の海洋放出に、事実上のゴーサインを出した。そこで最近の一連の新聞を読み比べてみたところ、半分の新聞メディアは風評の解消どころか、その拡大に加担していることがあらためてわかった。では、どうすればよいのだろうか?読売新聞は「安全」を強調 五月十九日付の主要六紙(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経)を見ると、これまでの流れの通り、朝日、毎日、東京は海洋放出に批判的だ。この三陣営と読売、産経の二陣営が対立する「分断の構図」は間違いなく定着したといってもよいだろう。 読売新聞は二面と三面で扱った。社説横の三面ではほぼ全面を費やし、「海へ処理水『安全』 福島第一原発 規制委『合格』 地元の理解が焦点」と海洋放出の安全と審査合格をアピールした。冒頭の文章では、更田豊志・規制委員会委員長の「健康や海産物への影響は到底考えられないが、非常に多くの人の関心も懸念もあるので丁寧に審査した」とのコメントを載せ、安全性を強調した。 見出しで「安全」という大きな文字が目に飛び込むのは読売だけであった。これは明らかに風評が生じないように意図された記事に思える。産経は一面の二段見出しで「処理水放出計画を了承」とあっさりした内容だった。朝日新聞はあえて「木材への風評」を持ち出した 興味深いのは朝日新聞だ。 五月十九日付に限れば、社会面の四段見出しで「処理水放出 規制委が了承、着工 地元の了解が焦点」と事実関係を中心に報じ、意外に地味だった。しかしこれは、すでに四月十四日付けの新聞で二頁(四面と八面)にわたり大特集を組み、批判的に報じたからに他ならない。 驚いたのはこの四月十四日付総合面(四面)。福島県森林組合連合会の代表理事会長の「反対だ」の声を載せ、「処理水が放出されれば、福島産木材のイメージ低下につながるとの懸念」と、海とは関係ない木材の風評まで持ち出した。 海への放出が、なぜ木材の風評にまで拡大するのか、私は想像したこともない。危険な方向に対して想像力がたくましく働く朝日新聞の記者はあえて木材関係者の声を拾い、「木材への風評が生じるのでは」と小火に火種を放り込むような記事に仕立てた。本人は善意と警告の意図から書いているのだろうが、結果的にはこういう記事が風評を起こすのだというお手本のような記事である。 いったい記者は何を目的に記事を書いているのだろうか。私自身は海洋放出が滞りなく進むことを願っているが、朝日の記者は木材への風評が生じるのをまるで期待しているかのような書きっぷりである。朝日新聞は一月三十一日付でも、一面と二面を割いて特集を組んだ。一面の大見出しは「処理水『来春放出不信なお』で不信を強調していた。これでは風評に火と油を注ぐようなものだ。威勢がよい東京新聞 反原発路線を貫く東京新聞は依然として威勢がよい。一面の見出しは「抗議の声向き合わず 処理水放出計画了承 住民らが批判」。原発被災者訴訟の原告団長の「反対や不安の声が出ているのに、何があっても流そうという強硬な姿勢を感じる」とのコメントを載せ、海洋放出が反対の動きを押し切る形で強行される事態を強調した。毎日新聞の社説はまるで他人事の論調 毎日新聞は五月十九日付の一面では「処理水放出『計画』了承」と事実関係をあっさりと報じたが、風評に向き合う傍観者的姿勢がより鮮明に分かったのは五月二十九日付社説だった。 同社説はいきなり「政府や東電には地元や国内外に対して説明を尽くそうという姿勢が見えない」と書いた。私から見れば、国民にわかりやすい説明を尽くそうとしないのは新聞の方に思える。 この社説はさらに「政府は三〇〇億円の基金を新設し、風評で海産物の価格が下がった場合に買い取ったり、販路の拡大を支援したりする方針を示している。被害対策を講じるだけでは、関係者の不安は解消されまい。風評そのものが生じないように努めることが欠かせない」と書く。そして「何よりも重要なのは、正確な情報の発信に力を入れることだ」と強調するが、一体誰に向けて言っているのだろうか。重ねて言うが、風評そのものが生じないように正確な情報の発信に力を入れるべきなのは新聞の方である。 なぜそう言えるのか、説明しよう。五〇〇回説明してもまだ足りないのか? その証拠のような記事が朝日新聞の一月三十一日付朝刊だった。「政府は昨年四月から約五〇〇回の説明会や意見交換会を開いてきた」と書いている。しかし、五〇〇回開いても、「対象者は農林漁業者、観光業者、自治体職員と限られ、学校など若い世代への説明は少ない」と批判した。 政府が学校にチラシを配ろうとすると、それを阻もうとしたのは自治体やメディアである((『処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?』))。 政府が五〇〇回もの説明会を開いても、なお説明が行き届かず、なおかつ風評が収まらないというのであれば、それを補う形でメディアがしっかりと正確な記事を書けばよいはずだと思うが、朝日新聞にはそうした問題解決を指向する情報発信に努める意識は低いようだ。 仮に政府が一〇〇〇回の説明会を開いても、それと同時並行して、新聞が反対や不安をもつ人たちの異議ばかりを報じれば、説明会の努力は無に帰すだろう。 そこに見られるのは、風評を鎮めるのは政府の役目であり、われわれメディアは高みの見物(よく言えば客観的な観察者)といこうとの構図だ。このようなメディアの姿勢で風評が収まるわけがない。高みの見物だけならまだしも、その高みから世間の諍いに向けて火の玉を投げているのが実情である。記者は国の報告書をもっと分かりやすく解説を 原子力規制庁は五月十八日にALPS処理水の海洋放出関連に係る「審査書案の取りまとめ」(全一一〇頁)と題した詳細な報告書を公表している。そこには海や海の生物、人などへの影響が細かく解説されている。風評を抑えたいと思うなら、記者はそれをじっくりと読み込んだ上で、その内容を国民に伝えればよい。こうした解説記事を書くなら、 風評の軽減に少しは貢献できるはずだ。 ところが、朝日、毎日、東京の記事のパターンは、政府の決定に対して、異を唱える人達のコメントをメインに掲げ、「計画通りに放出できるかは不透明だ」「地元との調整が難航しそうだ」「風評対策の基金をつくっても、地元の理解の醸成につながるかは未知数だ」といったワンパターン記事を繰り返す。政府の対策への言及は五~六行で終わりだ。岸田総理は記者会見で直接、国民に語ろう ではどうすればよいか。岸田総理が風評対策に絞った記者会見を何度か開き、一回の会見で少なくとも三〇分間にわたり、処理水に関する科学的な説明を行えばよい。ジャーナリストの池上彰氏のような感覚で解説するのだ。こうすれば、記者も書かざるを得ないだろう。 その会見で威力を発揮するのが前回のコラム((『原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!』))で書いた「サウンドバイト術」である。 「トリチウムを含む処理水は世界中で放出されている」「海産物に蓄積することはない」「トリチウムは川や飲み水など自然界にも存在する」などの基本的な事実を総理がしっかりと伝えれば、一定の伝達効果はあるはずだ。 イラストや図をふんだんに使って、岸田総理が肉声で解説を行えば、テレビは「総理自らの異例の解説とメッセージ」と生放送で流してくれるだろう。新聞も会見内容を無視することは難しいだろう。サウンドバイト術を駆使した会見をぜひ見たいものだ。

- 15 Jun 2022

- COLUMN

-

原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!

二〇二二年五月二十四日 エネルギー価格の高騰で原子力の再稼働に注目が集まる中、その再稼働に向けて、岸田文雄首相が短い言葉で的確なメッセージを伝える「サウンドバイト術」のお手本ともいえる大ヒットを放った。来年に予想される福島第一でのALPS処理水の海洋放出についても同様に、ホームラン級のサウンドバイトを期待したい。テレビ番組「ZERO」で明言 五月十三日夜に放映された日本テレビのニュース番組「ZERO」に出演した岸田総理(=写真)は有働由美子アナウンサーのインタビューに答えて「原発一基の再稼働で 一〇〇万トンの新たなLNG(液化天然ガス)を供給する効果がある」と自信に満ちた表情で述べた。たまたまテレビを見ていて、「この言い方は、事の本質をズバリと伝えるサウンドバイトのお手本だ」と思い、心の中で喝采を送った。 サウンドバイト(sound bite)とは、政治家や識者などの発言や映像が放送などで短く切り取られて伝えられることを指す。簡単に言えば、発言のカケラ(biteは「ひとかじり」の意)のことだ。多くの人が経験する通り、テレビのインタビューを受けて、三十分間とうとうと話しても、実際に放送されるのは、発言の一部だけで、たいていは10~20秒程度の長さの発言が視聴者に届くだけだ。 ならば、最初からテレビのインタビューを受けるときは、10~20秒に収まるような発言を用意しておいて、そのフレーズを何度も強調することが「サウンドバイト術」となる。政治家やテレビのコメンテーターは、たとえどんなテーマであっても、常にこのサウンドバイト術を身に着け、事の本質をとことん考え抜いた上で、視聴者の心に響く短い言葉を編み出しておく必要がある。「一〇〇万トン」の数字にインパクト だれもが知る通り、ロシアのウクライナ侵攻で天然ガスをはじめ、さまざまな原料の価格が高騰している。電力を生み出すエネルギー価格、そして電気代も上昇中だ。この悲惨な現状を見れば、電気代の抑制につながる原子力の再稼働が当然議論されるべきであり、原子力の再稼働に向けた強力なメッセージが必要になる。識者でも政治家でもよいから、原子力の再稼働をプッシュする的確な言葉を、このタイミングでズバッと言ってくれないものかと個人的に思っていた。 私なら、どういう言い方をするのだろうかと思案していた矢先に、岸田総理の発言を聞いた。原子力の再稼働は「LNG一〇〇万トンの経済価値」という数字を聞いたとき、「なるほど」と感心した。 日本は海外から石炭、石油、天然ガスを大量に輸入している。その価格が跳ね上がれば、巨額の国富が海外に消えていく。この国富の流失は、言ってみれば、海外の資源国に巨額の税金を払っているようなものだ。その国民負担を抑えてくれるのが原子力の再稼働である。 この窮状を打破する言葉が岸田総理の「一〇〇万トン」だった。原子力発電所一基の再稼働でLNGが一〇〇万トンも節約されると聞けば、相当な量だというイメージが誰にでも伝わる。それこそが、私が大ヒットと形容した理由である。 翌日の毎日新聞はこの発言をニュースにした。 朝日は「一〇〇万トン」という言葉を入れずにニュースにした。一〇〇万トンという数字を入れると、いかにも原子力の再稼働に有利な数字に見えるので、あえてインパクトのある数字を外したとしたら、さすが朝日新聞らしいなぁと感心する。サウンドバイトは繰り返しが重要 実は、岸田総理の同様の発言は四月二十六日に放送されたテレビ東京の「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも見られた。このときも「一〇〇万トン」という数字を出していた。東京電力の株価が一時急騰したくらいだから、世間に対する影響力はあったといえる。 サウンドバイト術の大事な点は、一回言ったら終わりというわけではないことだ。良いフレーズは、どの媒体でも、何度でも繰り返す。これが肝要である。テレビでも、ラジオでも、新聞でも、視聴者や読者はいつも同じ層が見たり、読んだりしているわけではない。一回言ったところで全国民に伝わることはない。その観点からも、岸田総理の複数回にわたる「一〇〇万トン」発言はサウンドバイト術にぴったりとかなっている。金額を示せば、ホームラン ただし、一〇〇点とは言えない。一〇〇万トンの節約に相当する金額がどれくらいかが分からないからだ。 LNGの輸入価格は相場の変動で上下するが、一トン当たりおよそ十万円となっているようだ。とすると一〇〇万トン×十万円で一千億円となる。つまり、原発一基の再稼働でおよそ一千億円の国富を食い止めることができる。コロナ禍で経済的に苦しむ人たちへの給付金に換算するならば、十万円を一〇〇万人に配れる額である。 こういう身近な例を挙げて、一千億円という金額も同時に示せば、サウンドバイト評価ではホームランだった。一千億円という言葉を追加するだけなら、二秒もあれば十分だ。次に発言するときには、ぜひとも金額を加えてほしい。 来年はいよいよ福島第一のALPS処理水の海洋放出が始まる。処理水のリスクの大きさをしっかりと伝え、なおかつ風評被害を抑えるために、政府関係者は20秒以内で伝える言葉と映像を今から考えておく必要があるだろう。

- 24 May 2022

- COLUMN

-

処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?

二〇二二年四月六日 これでは風評被害を抑えることは絶望的である。そんな嘆息がもれるニュースに出くわした。福島第一原子力発電所の処理水の安全性を説明する政府のチラシの配布をめぐって、多くの自治体が拒否反応を示したニュースのことだ。「国家権力」という言葉に象徴されるように国の力は強そうに見えるが、このニュースを見る限り、自治体よりもひ弱な存在に見える。同時に活字メディアの傍観主義があらわになった。チラシの内容は極めて常識的な科学的解説 問題の発端となったのは二種類のチラシだ。経済産業省が作成した「復興のあと押しはまず知ることから」と復興庁が作成した「ALPS(アルプス)処理水について知ってほしい三つのこと」だ。 経産省のほうは「廃炉作業は、地下水との闘いです。浄化処理した水を安全に処分していきます」などと説明。復興庁のチラシは「トリチウム(三重水素)は身の回りにたくさんあります。体内に入っても蓄積されず、水と一緒に排出されます。(トリチウムを含む処理水は)取り除けるものは徹底的に取り除き、大幅に薄めてから海に流します。世界でも既に海に流しています」などと解説している。 どちらも科学的には極めて常識的な内容である。処理水をめぐる国の風評対策のひとつとして、約二三〇万枚が作成され、昨年十二月、文科省の「放射線副読本」と一緒に直接、全国の小中高校に送付されたという。どうみても特に問題視されるような案件には見えない。「しんぶん赤旗電子版」が先行報道 ところが、三月三日付けの朝日新聞の記事を読み、岩手、宮城、福島の多くの自治体でチラシの配布中止や回収の動きがあることを知った。さっそく調べてみると、日本共産党の「しんぶん赤旗電子版」が二月五日付けで新聞各社に先んじて、すでに報じていた。この赤旗によると、共産党の党地方議員団は福島県の7自治体と岩手県の12自治体に配布の中止(二月四日時点)を申し入れていた。チラシ配布がなぜ「子どもをだます行為」なのか! こうした動きを受けてだろうか、河北新報が二月二十日と同二十三日付けで、朝日新聞デジタル版は二月二十二日付けでこのチラシ問題を報じた。政党が自らの主張を訴えるのは少しもおかしくはないが、気になるのは新聞の報じ方である。どの報道もチラシ配布を見合わせる自治体の声を大きく取り上げ、総じてチラシの配布に否定的なニュアンスがにじみ出た内容だった。 河北新報(二月二十日付)によると、宮城県の七ヶ浜町教育委員会は「海洋放出に反対する多くの漁業者や関係自治体などへの配慮に著しく欠ける行為」と捉え、 配布したチラシの回収に動き出したという。学校での保管を指示したという岩手県の釜石市教委の担当者は「市も市議会も海洋放出に懸念の声を上げている。配布は適当ではない」と判断したという。また「学校への配布を事前に聞いていなかった」という声も載せた。 極めつけは、沿岸部の小学校長のコメントだった。「処理水が手放しに安全だと思わせる書きぶり。純真な子どもをだますような行為だ」との意見が載っていた。 国が、チラシを通じて、分かりやすい科学的な解説を子どもたちに伝える行為の、どこがだます行為なのだろうか。チラシを配布せず、読ませないほうがよほど子どもたちをだます行為のように私には思える。 河北新報は二月二十三日のオンラインニュースで萩生田光一経産相の「チラシ配布は風評被害を最大限抑えるための情報発信の一環で、正確な情報の幅広い発信は国の重要な責務だ」との記者会見時の発言を伝えたが、チラシを配った当事者である国の意見は本来、初報時に載せるべき内容だ。続報ではインパクトは弱い。遺伝子組み換え作物の栽培は自治体の反対で挫折 こういう「国」と「自治体」と「メディア」の三者による言論空間での力関係を見ていると、国がいかにも頼りなく見える。これに似た光景は、実は過去に、遺伝子組み換え作物の栽培問題でも見られた。 遺伝子組み換え作物の輸入は一九九六年から始まった。以来、だれでも日本で栽培することが可能になった。このため、二〇〇五年前後、一部の農業生産者たちが各地で試験的な栽培を試みたが、北海道や新潟、茨城など多くの自治体が条例を作り、実質的に栽培を阻止してしまった。国がゴーサインを出しても、自治体が反対すれば、最先端テクノロジーの試行さえままならないのが日本の現実なのだと、当時つくづくと感じたのを思い出す。 メディアと市民団体と自治体が国に抗議する共闘を組めば、国の描く青写真は画餅に等しいことを示す象徴的な出来事であった。風評懸念と言いながら メディアは傍観者の立場 確かに、遺伝子組み換え作物の実像を国民に正しく理解してもらうのは容易ではない。同様に処理水の問題も難題であることに違いはない。とはいえ、国が一枚のチラシを学校に配るだけでも、メディアや自治体からこれだけの拒否反応が起こるところを見ると、国民的な合意を得ることはもはや不可能に思えてしまう。 ただし、処理水に対するメディアのスタンスは遺伝子組み換え作物とは大きく異なる点がある。それは、多くの新聞やテレビが処理水放出にあたっての最大の課題を「風評の懸念」と報じてきたことにある。 では、「風評が懸念される」とはどういう意味だろうか。処理水の放出自体は人の健康や環境に悪影響を与えないが、その科学的な事実を多くの国民が理解していないことによって生じる誤解という意味合いである。つまり、誤解をどう解くか、科学的事実をどう伝えるかが課題だと新聞自体が報じてきたのである。 にもかかわらず、国が科学的な解説を記したチラシを配っただけで、「特定の考え方の教材を授業で配布するべきかは検討が必要だ」「直接学校に配布することは現場に混乱を招く」「どう活用するかは各自治体がそれぞれ判断すべきで強制するものではない」など、国の配布に否定的な意見(朝日新聞三月三日付)を多く載せて報じた。風評懸念の解消とは真逆の報道である。建設的な提案型報道は批判よりも知的な営み 風評懸念と言いながら、結果的に風評を助長するような傍観者的な報道では、いつまでたっても風評が抑えられることはないだろう。前回のコラムで述べたように、こういう報道を見る限り、新聞やテレビは意図せずして、風評の助長に加担していることは明白である。「メディアが政府の応援団になったら、メディアの自殺行為だ」というメディア論は確かに重要な意義をもつが、それもケースバイケースである。 チラシ配布の記事で見られたような国と自治体とメディアの構図はおそらく今後も変わらないだろう。そうであれば、実際に処理水を流す段階になった場合、メディアや自治体から好意的な反応を期待することはかなり難しいと予想される。メディアが「風評懸念が課題だ」と自覚しているならば、チラシの内容をどうやって子どもたちや親、教師に伝えていくか、そしてどう風評を抑えていくかについての提案をもっと報道すべきだろう。 反対の声を拾う批判よりも、建設的な提案を盛り込んだ報道のほうがはるかに知的な営みである。同時にそのほうが地元からより強い共感を得られるのではないだろうか。

- 06 Apr 2022

- COLUMN