キーワード:新規建設

-

東京電力 青森県知事へ使用済み燃料の搬入を説明

東京電力が7月7日、福島第一原子力発電所5、6号機と福島第二原子力発電所の1~4号機で保管していた使用済み燃料を、青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬出する方針を示した。同社の小早川智明社長は同日、青森県庁で宮下宗一郎知事と会談。中間貯蔵施設に関する中長期の搬入・搬出計画を提示し、「事故後の点検や技術評価の結果、中間貯蔵と再処理を行うことは十分技術的に可能だ」と説明した。なお、発電所からの搬出に当たっては、原子炉等規制法に基づき、事前に発送前検査を実施し、中間貯蔵および再処理に問題がないことを改めて確認する。むつ市にある中間貯蔵施設は、東京電力と日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)によって運営され、昨年9月には柏崎刈羽原子力発電所の使用済み燃料を受け入れている。同施設は、使用済み燃料を空気で冷やす「乾式貯蔵」方式が採用されている。中間貯蔵施設への具体的な搬入時期等は未定だが、2030年代には年間200~300トン程度の使用済み燃料を搬入する考えだ。同施設で、使用済み燃料を最大50年間保管した後、日本原燃再処理工場(2026年度に竣工予定)へ搬出する計画だが、搬出は貯蔵期限に間に合うよう、年間約300トンのペースで進められる想定となっている。東京電力は、現時点で保有する原子力発電所の稼働基数を確定できていないものの、少なくとも3基の稼働を想定し、安定的な運転の継続や、運転終了後の計画的な廃炉に向けて、使用済み燃料を順次搬出していく方針。また、日本原子力発電も同様に、東海第二原子力発電所(BWR、110万kWe)および敦賀2号機(PWR、116万kWe)の運転を想定し、使用済み燃料の早期搬出を進める考えだ。

- 08 Jul 2025

- NEWS

-

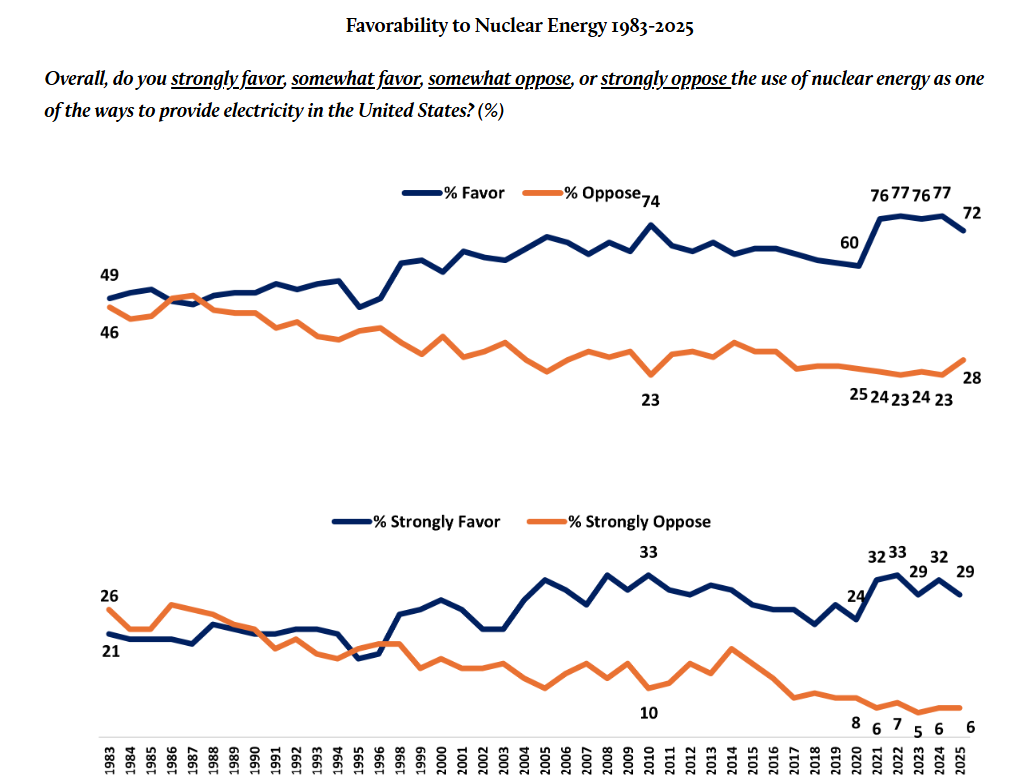

米国民の原子力支持 72%と高水準を維持

米国民の原子力支持が依然として高い水準を保っていることが、最新の世論調査で明らかになった。米国のビスコンティ・リサーチ社が6月18日に発表した世論調査結果によると、米国の原子力支持の割合が72%となり、前年から5ポイント減少したものの、引き続き高い水準を維持している。同調査はビスコンティ・リサーチ社が5月28日から6月8日にかけて、1,000人を対象に調査を実施した。同調査によれば、回答者のうち29%が原子力を「強く支持する」と回答し、「強く反対する」(6%)の約5倍に上った。また、知識量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、知識量が非常に多い層では、66%が原子力を「強く支持」すると回答した一方、「強く反対する」と回答した人はわずか6%に過ぎなかった。「原子力発電所の運転認可更新」については、87%が「安全基準を満たす限り認可を更新すべき」と回答。また、「将来の新規建設」についても64%が支持した。新規建設の支持率は3年連続で70%を超えていたが、今回は7ポイント低下した。一方、小型モジュール炉(SMR)について「知っている」と答えたのは26%にとどまった。ただし、SMRについて聞いたことがある層では、クリーンエネルギーや信頼性、安全性、手頃な価格といったイメージを持つ傾向が、聞いたことがない層に比べて高いことが分かった。調査では、電源を評価する際に「極めて重要」と考える8つの要素についても尋ねた。その結果、上位は「信頼性」(63%)「手頃な価格」(63%)、「きれいな空気」(61%)、「効率性」(52%)、「良質な雇用」(49%)、「エネルギー・セキュリティ」(48%)、「気候変動対策」(46%)、「エネルギーの自給」(43%)が続いた。なかでも「信頼性」を「極めて重要」または「非常に重要」と回答した人は94%にのぼったが、原子力をその特性と結び付けた人は59%にとどまった。「手頃な価格」では93%が重視した一方、原子力と結び付けた人は49%だった。さらに、女性やZ世代((一般的に1990年代半ばから2010年序盤生まれの年齢層の若者を指す。))では、「きれいな空気」「信頼性」と原子力との関連性を認識している割合が低かった。ビスコンティ・リサーチ社は、この8項目はいずれも本来、原子力に当てはまる特性であるにもかかわらず、多くの米国人が原子力と結び付けて認識していないと分析している。また、太陽光、風力、水力と比較して、原子力を「最も信頼できるクリーンエネルギー源」と評価した人は30%で、太陽光(41%)が最も高かった。なお、水力と風力は原子力よりも評価が低く、それぞれ15%、14%だった。

- 08 Jul 2025

- NEWS

-

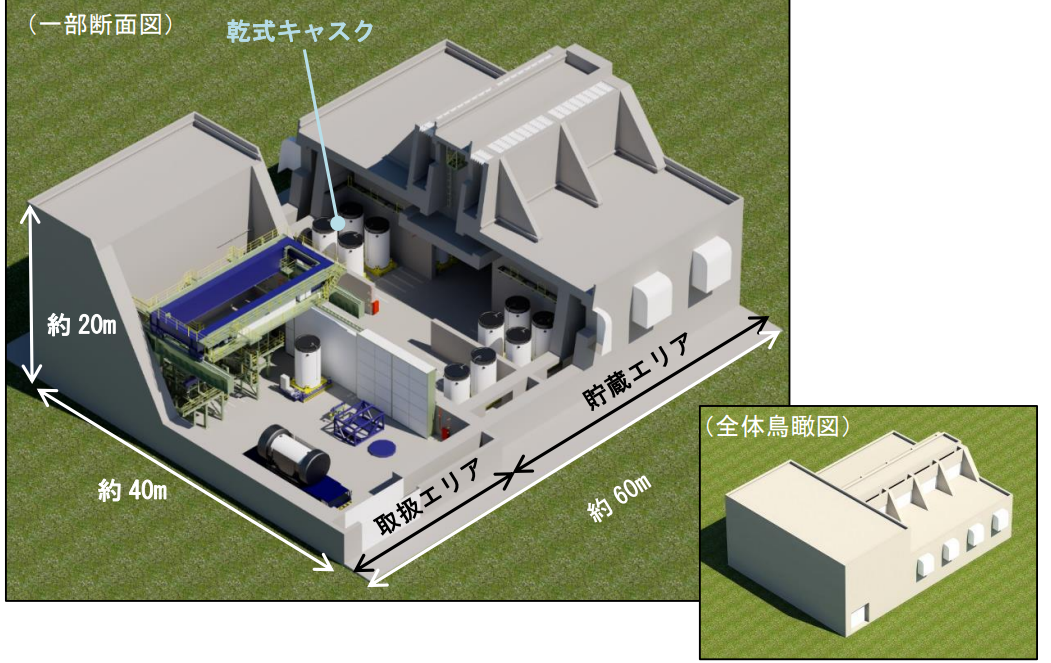

伊方発電所 乾式貯蔵施設の運用開始

四国電力は7月1日、伊方原子力発電所の敷地内で、「乾式貯蔵施設」の運用を開始したと発表した。同施設は、キャスクに入れた使用済み燃料を空気で冷却しながら保管する施設で、青森県の六ケ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵される。同発電所は、年間およそ35〜40体の使用済み燃料が発生し、これまで主に水中で冷却・保管(湿式貯蔵)されてきた。電力各社で進められている乾式貯蔵は、2011年の東日本大震災時、福島第一原子力発電所でもその頑健性が確認されており、原子力規制委員会でもその普及を推奨している。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はすでに廃止措置に入っている。2020年9月にサイト内での乾式貯蔵施設設置に係る原子炉設置変更許可を取得し、2021年11月に工事を開始していた。運用開始となった乾式貯蔵施設は、鉄筋コンクリート造り(東西約40m、南北約60m、高さ約20m)の建屋で、貯蔵容量は、乾式キャスク45基分、最大約1,200体の燃料集合体を収納できる。使用される乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮へい、除熱)を有し、六ヶ所再処理工場等への輸送容器としても転用できるため、容易に発電所外へ搬出することが可能だ。四国電力は、「更なる安全性・信頼性向上に向けて不断の努力を重ね、一層の安全確保に万全を期してまいります」とコメントしている。

- 02 Jul 2025

- NEWS

-

柏崎刈羽の再稼働めぐり県民公聴会

新潟県は6月29日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する県民公聴会を実施した。同公聴会は、新潟県の花角英世知事が再稼働をめぐる是非を県民に問う場として掲げ、8月末までに県内5か所で開催する。初回の同日は、柏崎・刈羽エリアの住民が対象となった。18名の参加を予定していたが、2名が欠席し、新潟県商工会議所連合会など6団体から8名、一般公募が8名の計16名が参加した。賛成7名、反対5名、条件付き賛成2名、1人が再稼働に「疑義がある」とし、残る1名は賛否を明かさなかった。県トラック協会の推薦を受けて出席した柏崎市在住の70代の男性は、「日本は化石燃料に大きく依存しており、国内に資源がない。エネルギー供給の不安定さを解消するため、また、脱炭素電源として原子力が担う役割は大きいと考えている。柏崎刈羽原子力発電所は同地域や新潟県のみならず、国にとっても重要な資産。私自身、発電所周辺のUPZ(緊急防護措置区域)に住んでいるが、活用しない手はない」と述べ、賛成の立場を示した。また、新潟県商工会議所連合会から推薦を受けた柏崎市在住の60代の男性は、「現在、発電所では多くの新潟県民が勤務し、その中でも多数が柏崎刈羽地域に住む人々である。再稼働が進む西日本と比べ、電気料金の地域格差も広がっており、これは産業界や家庭にも影響を及ぼしている」と述べた。その一方で、「立地地域にとっての真の安心・安全は、原子燃料サイクル全体の完成であり、その責任を国に果たしてほしいと思う」と述べ、今後の課題を口にした。一方で、柏崎市在住の70代男性からは「避難道路がまだ完成していないほか、内閣府が定めた広域避難計画の緊急時対応の実効性を疑問視している」といった声もあがるなど、賛否が交錯する公聴会となった。花角英世知事は、県内市町村長との懇談会を5月下旬から行っており、これを「夏いっぱい」まで実施する見解を示している。そのため、同公聴会の開催終了を見込む8月末以降に、再稼働の是非の判断がくだされる見通しだ。

- 01 Jul 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 日加フォーラムなど紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は6月27日、定例の記者会見を行い、プレスリリースや活動報告、また、記者からの質疑に応じた。増井理事長はまず、6月19日に行われた「第1回日本・カナダ原子力フォーラム」の概要を紹介。同フォーラムは、両国の原子力産業界のビジネス交流の促進が目的で、カナダから17社・33名、日本からは32社・53名が参加し、活発な意見交換が行われるなど、「とても盛況だった」と述べた。このほか、双方の官民代表による講演や、技術・事業に関するパネルディスカッションを実施したことや、カナダの国立研究機関や大学関係者が来日し、日本側の多くの参加企業との交流が行われたことを説明。多くの参加者から、「非常に有意義だった」「今後の連携につながる機会となった」といった前向きな声が多く寄せられたことなどを伝えた。増井理事長は「カナダは、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)の実用化計画が進むダーリントン原子力発電所があり、以前から着目していた国のひとつ。今回のフォーラムを通して、両国の原子力政策や産業の現状について理解を深める貴重な機会となり、将来的なビジネス連携の可能性を探る上でも大きな意義があった」と述べ、引き続き産業界・関係機関と連携していく考えを示した。その後、記者から、「SMRの導入が実現間近のカナダと比べ、なぜ日本では具体的な話進まないのか」を問われ、増井理事長は、「日本では、新たなサイトを確保するのが現実的に難しく、既設炉のサイト内の有効活用が前提となっている。そのため、導入の道筋が明確である次世代型の高温ガス炉や大型炉の開発が優先されている」と述べた。また、「カナダの規制機関はすでにSMR(BWRX-300)に対して設計認証を出しているが、これは米国などで認証を受けた技術をベースにしているため、審査項目の一部が省略され、簡素化が図られている」と説明し、両国の原子力規制当局の連携について触れた。また、増井理事長は、6月6日に全面施行された「GX脱炭素電源法」について、原子力産業界にとって大きな意味を持つものであり、非常に歓迎すべきものだと受け止めている」とコメント。同24日に専門委員として出席した原子力小委員会での自身の発言については、「原子力発電電力量の見通しの明確化、資金調達と投資回収のあり方についてはさらなる検討が不可欠」とあらためて強調した。

- 30 Jun 2025

- NEWS

-

原子力小委 原子力の見通しや将来像を示す

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が6月24日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力政策の具体化に向けて議論された。同委員会では、次世代革新炉の開発・導入や既設炉の最大限活用、サプライチェーンと人材の維持、SMRの国内実証、投資環境の整備などについて、どのような観点や仮定の下であれば定量的な見通しを示せるかが議論され、「第7次エネルギー基本計画は決定されたものの、再生可能エネルギーと並ぶ脱炭素電源として原子力を活用するには、具体化すべき課題が数多く残されている」といった意見が多くの委員から示された。委員の日本エネルギー経済研究所の山下ゆかり氏は、フランスを例に挙げ、「同国では2022年2月に、2050年までに6基から14基の大型原子炉と数基のSMRの新設計画を発表し、原子力の延長に必要な技術開発の準備を進めている。ただ、需要側供給側の双方に様々な不確実性があるため、原子力発電の目標数字を示すことが困難で、リスクとなることも理解する」と述べた。また、同じく委員のみずほ銀行の田村多恵氏は、「今後、革新炉の開発が進めば、炉型ごとに違ったサプライチェーンが必要になるかもしれない。定量的な見通し、将来像の設定は難しいが、実効性のある数値が示されることに期待する」と述べた。他にも、委員のSMBC日興証券の又吉由香氏は、「原子力発電設備容量の見通しと将来像を定量的に示すことは重要だが、一方で年限を定めた見通しの提示には不確実性が伴う。何年で何基の市場投入ペースといったベンチマーク議論から発展させていくプロセスも重要だ」と述べ、発電事業者、業界団体、規制当局らをまたいだ統合的な推進をつかさどる司令塔を作り、機能させることの重要性を訴えた。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、原子力が「どれだけの容量がいつまでに必要か」という長期にわたる時間軸と開発規模の明示、そして、資金調達・投資回収制度の検討、サプライチェーンの課題解決、の3点を訴え、今後も政府と産業界が連携して継続的に取り組むことが重要であると述べた。〈発言内容は こちら〉黒﨑健委員長は、第7次エネルギー基本計画で「2040年度の電源構成に占める原子力発電比率を2割程度とする」という方向性が示された中で、「実効性がある具体的な計画を出すのは大きな宿題だ」と述べたほか、福島第一原子力発電所の廃炉対応や六ヶ所再処理工場の審査延期問題を指摘し、竣工後を見据えたバックエンド事業の議論の重要性を強調した。また、今回の会合では、原子燃料サイクルの推進に向け小委の下に作業部会を新設することが決定した。

- 27 Jun 2025

- NEWS

-

原子力は「賛成か反対か」ではなく「必要かどうか」

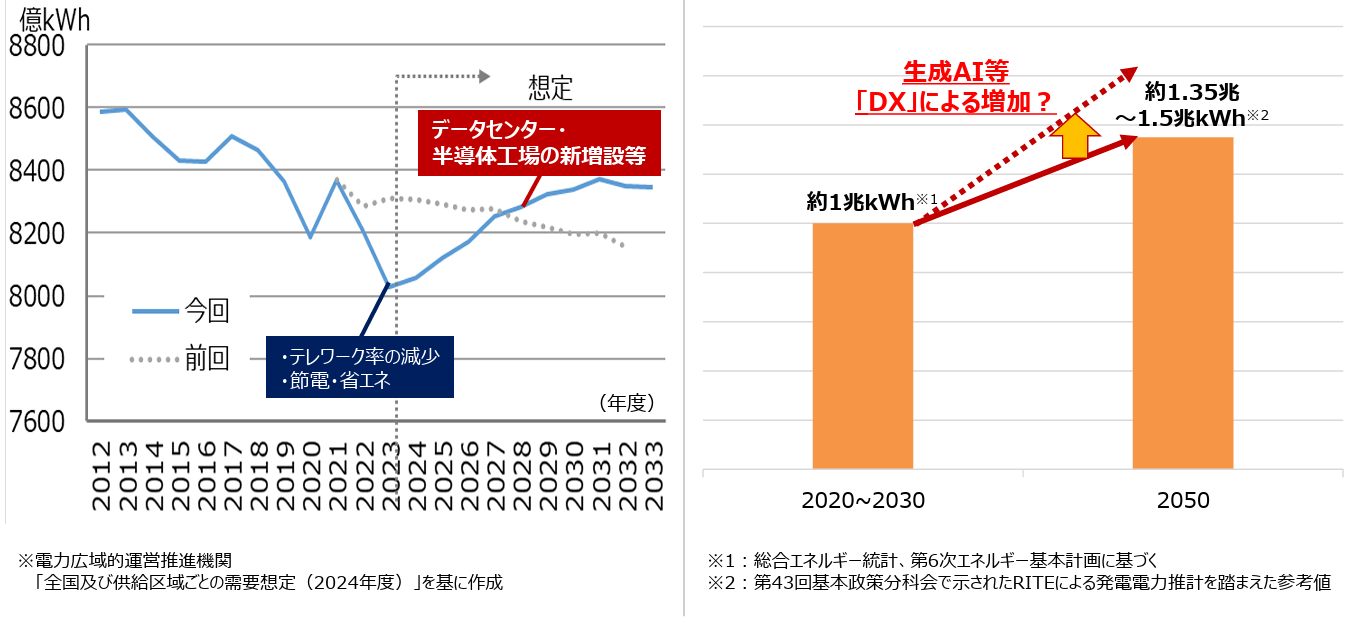

二〇二五年六月二十七日 スマートフォンやパソコンの利用がますます深化していくAI(人工知能)社会は、裏からみれば、ものすごい量の電力を必要とする社会だ。では、その大量の電力をどうやってまかなうか。それを考えるうえでとても分かりやすい特集解説記事を見つけた。それを読むと「原子力に反対か賛成か」ではなく、「必要かどうか」を問うことの重要性がよく分かる。須藤氏は「現実的な対応から原発は必要」 前回のコラムで、今夏の参議院議員選挙で国民民主党から立候補することになった須藤元気氏の転向(転身)を取りあげた。そこで書いたように、須藤氏は反ワクチンや反原子力を掲げていたが、今回の立候補にあたり、「自ら多くの声に耳を傾け、政策を見直し、再構築した結果、原発について、かつては否定的な立場でしたが、現在はエネルギー安全保障と現実的対応の観点から『安全性を確保した上での活用』は必要と考えています」と述べた。 この須藤氏の転向は、原子力を考えるうえで大きな意味をもつ。須藤氏はエネルギーの安全保障と現実的な対応から、原子力は必要だと考えるに至ったわけだ。世界の現実を熟慮した結果、原発は必要だと思うに至ったという態度は、賛成か反対かという二者択一的な思考とはやや異なる。 どこが異なるかと言えば、次のような考え方があるからだ。「理想を言えば、原発の新増設に反対だが、今の日本の地政学的な現状を考えると、しばらくは必要だと思う」。また「他の先進国で続々と原発が新たに増設される様子を見ていると、いずれ日本も原発をもっと必要とする時代がくるかもしれない。そういう意味で原発は現実的に必要だと思う」。 つまり、「心情的、理想論としては原発に反対だが、現実的に考えると必要性は認める」という立場がありうるのだ。 原発に関するアンケート調査では、いつも「賛成か反対か」を聞いているが、どういう状況で必要かどうかを聞くことのほうが、はるかに真意を聞き出すことができる。原発反対が賛成を上回る その好例が南日本新聞社の記事(二〇二五年五月五日デジタル)だ。同新聞社は鹿児島県民を対象に、九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)に新たに原発を建設することに関してアンケート調査をした。その結果、「反対」が二七・四%、「どちらかといえば反対」が二三・六%で、計五一・〇%が反対。逆に「賛成」は二四・九%、「どちらかといえば賛成」が一七・七%で、計四二・六%が賛成で、反対が賛成を上回ったと報じた。 すでに説明したように、反対でも必要性を認める場合はありうるし、「理想を言えば賛成だが、いまは必要性を感じない」という逆のケースもありうる。鹿児島県民の真の気持ちを聞き出すには、賛成か反対かという単純な聞き方ではなく、鹿児島県の置かれた状況の中で新たに原発を建設することの必要性を認めるかどうか、を問う必要がある。九州電力が次世代革新炉 そうした中、九州電力が五月十九日、既存の原発よりも燃焼効率や安全性が高い次世代革新炉の開発や設置を検討すると発表した。建設地は示していないが、鹿児島県の川内原発の敷地内が有力とみられている。西山勝取締役常務執行役員(当時、現・代表取締役社⻑執⾏役員)は会見で「原子力は環境問題や料金面でも大事な電源だ。(原発建設を)検討していくのはエネルギー事業者として必要だ」と説明した(五月十九日読売新聞オンライン記事参照)。 この記事が出たあと、さっそく市民団体が鹿児島市の九州電力支店を訪れ、「福島第一原発事故の教訓を謙虚に受け止めれば、新たな原発の開発・設置の検討はありえない」と反対を申し入れた(五月二十三日南日本新聞デジタル)。この記事で南日本新聞社はご丁寧にも、関連記事として「川内原発増設に反対が五一%。理由は安全性に疑問が最多」へのリンクを貼った。 反対か賛成かという単純なアンケート結果だと、いつもこのような調子のワンパターン記事しか出てこないだろう。ChatGPTはグーグル検索の約一〇倍の電力が必要 では、原子力が必要だと感じる状況は、どんなケースだろうか。それを考える上で丁度良い記事が電気事業連合会が発行している「Enelog」(エネログ)七〇号(二五年五月)に載った。特集のタイトルは「AI、データセンターと電力需要」。原発が必要だと感じる内容は主に二つある。 ひとつは、今後、AI利用にともなってますます増えていくデータセンターの電力を、どう確保するかという問題だ。同記事によると、いま大流行りのChatGPT(OpenAI社が開発した、大規模言語モデルを活用した対話型AI)に一回質問すると、グーグル検索の約一〇倍の電力が要るという。現在(二〇二四年時点)、日本には東京ドーム約三十個分のデータセンター(サーバー面積ベースで約一五〇万㎡)が存在するが、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の予測によると、二〇三四年度の電力需要は二四年度に比べ、最大で六一六万kW増加すると見込まれている。データセンターの稼働には安定した大電力が必要 データセンターが安定して稼働するためには、いうまでもなく昼夜を問わず年間三百六十五日、安定した大量の電力がいる。その大事な役割を自然まかせの太陽光や風力が果たせるはずはない。 私の周囲には「太陽光発電をどんどん増やしていけば、原子力は必要ない」と思っている人が多いが、天候に左右される太陽光をいくら増やしたところで、データセンターに一年中、安定した大電力を供給することはできない。 では、どんな電力なら、救世主になれるのか。同記事によると、米国の金融サービス会社のS&Pグローバルが主催した二五年三月のエネルギー会議で「世界の原子力発電の設備容量を現状の三倍に増やす必要がある」との宣言が採択された。この会議にはアマゾン、メタ(旧フェイスブック)、グーグルなど巨大なIT会社が参加している。巨大IT企業から見ると、安定した大電力を供給できる原子力こそが頼りがいのある存在なのだ。他の先進国は原子力を重視 こうしたAI社会の到来に備え、英国やイタリア、ベルギーなどの先進国は軒並み、原子力の活用に舵を切っている。スイスは二〇一八年に原子力の新設を禁止していたが、二四年八月、その禁止を撤廃する方針を示した。やはりAI社会が突きつける電力需要のインパクトは大きいと言わざるを得ない。 この「Enelog」の記事はネットで無料で読める((編集部注 同様の内容の記事は、「原子力産業新聞」にも豊富である))。こうした解説記事を大手新聞やテレビが報じてくれるとよいが、原発推進と見られてしまうため、現状では期待できないだろう。 このような状況を知ると、どういうアンケートの設問がよいかのヒントが分かる。たとえば、「今後、日本ではデータセンターが増えていき、大量の電力が必要になります。こうした状況の中で、あなたは原子力の再稼働、新増設は必要だと思いますか」という設問なら、国民の現実的な気持ちが引き出せる。 これはあくまで私の推測だが、須藤元気氏はいまも心情的には反原発の気持ちを持っていることだろう。だが、今の日本の現実や世界の情勢を考えると「必要だ」と悟ったに違いない。 九州電力は次世代革新炉の開発、検討を発表したが、その際、次世代革新炉がなぜ、どういう目的で必要かをもっと具体的に言うべきだった。データセンターのように具体的な目的を挙げれば、新聞の見出しにもなるだろうし、読み手にもその必要性がしっかりと伝わるはずだ。今後の広報は、「なぜ必要か」を熱く語ることが必須である。

- 27 Jun 2025

- COLUMN

-

米ニューヨーク州 次世代炉建設へ

ニューヨーク州のK.ホークル知事は州営のニューヨーク電力公社(NYPA)に対し、同州北部への次世代原子力発電所建設の検討を開始するよう指示した。実現すれば、ニューヨーク州で新たに原子力発電所が建設されるのは半世紀ぶり。ニューヨーク州に立地するインディアンポイント原子力発電所について前任のA.クオモ知事が早期閉鎖を要求し、3基すべてが2021年5月までに早期閉鎖されたことを思い返すと、画期的な政策転換として注目されている。

- 25 Jun 2025

- STUDY

-

2024年度版 エネルギー白書を閣議決定

日本政府は6月13日、2024年度版のエネルギーに関する年次報告(通称:エネルギー白書)を閣議決定した。本白書は、エネルギー政策基本法に基づく法定白書で、2004年から毎年作成され、今回が21回目となる。同白書は例年3部構成となっており、第1部は、福島復興の進捗と原子力安全対策、各年度のエネルギーを取り巻く動向を踏まえた分析など、第2部は国内外のエネルギーに関するデータ、第3部は前年度に講じたエネルギー政策や支援策の実施状況、を中心にまとめられている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が長期化しているほか、直近では、イランと米国の間で新たな緊張の火種が生じており、各地で情勢の不安定化が懸念されている。それに伴い、化石燃料の需給バランスが崩れ、以前から日本でも電気・ガス代やガソリン価格が高止まりしているが、回復の兆しは見えない。そして、米トランプ政権は、脱炭素政策を転換し、アラスカ州での資源開発の加速に意欲を示したことにも触れ、「安定供給や価格に影響を与えるリスクが顕在化している」と分析した。そのため、既存の原子力発電所よりも安全性や燃料の燃焼効率が高い「次世代革新炉」の早期実用化や、薄く折り曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」など、次世代技術の活用を推進し、脱炭素化と電力の安定供給を両立する必要性を強調している。また、発生から14年が経過した東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、デブリの取り出しや処理水の処分を着実に進めることで「復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と記されている。

- 24 Jun 2025

- NEWS

-

三菱重工 英SZC向けポンプを受注

三菱重工業は6月17日、英国のサイズウェルC(SZC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)向け海水ポンプなど、計5機種34台を受注したことを明らかにした。同社は今後、兵庫県の高砂製作所にてポンプを製造し、運転試験を実施予定の英国トリリアム・フロー・テクノロジーズ社に、順次納入を進める。このトリリアム社が、プロジェクト管理、モーターの調達、工場試験、現地据付指導を手掛ける予定だ。SZCは、フランス電力(EDF)と英国政府が英国東部のサフォーク州サイズウェルにて計画するプロジェクトで、英国ですでに建設が始まっているヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)と同一設計。三菱重工はこれまでに、HPC向けにポンプ5機種、計34台を受注・製作しており、今回もその流れを受けた受注となった。

- 18 Jun 2025

- NEWS

-

東北電力 「土木学会賞」「地盤工学会賞」を初受賞

東北電力は6月16日、2024年3月に竣工した女川原子力発電所(BWR、82.5万kWe×2基)の防潮堤かさ上げ工事が、2024年度の公益社団法人土木学会の「技術賞」、および、公益社団法人地盤工学会の「技術業績賞」を受賞したと発表した。いずれの賞も、土木・地盤分野における優れた技術や、社会の発展に大きく寄与したことが認められたプロジェクトに贈られる最高峰の技術賞で、同社としては初の受賞となった(施工した鹿島建設株式会社と共同受賞)。2013年5月に着工した同工事は、東日本大震災の教訓と最新の科学的知見を踏まえ、津波や地震などの自然災害に対する安全性をさらに高めることを目的に実施された。津波の流入を防止するため、岩盤を支持層とした鋼管式鉛直壁およびセメント改良土による盛土堤防で構成された「防潮堤」を敷地の海側に設置。海抜約29mという国内最大規模の高さを誇る。また、防潮堤の前面には漂流物防護工を設置し、漂流物衝突や地盤液状化などの複合リスクに対応した構造となった。工事途中には、安全性向上のための追加補強や、施工済みの杭の深部の地盤改良など、難易度の高い工事がいくつも発生したが、さまざまな技術的工夫を重ね、品質と安全を確保しながら、2024年3月に完成。こうした課題克服に向けた工夫や技術開発が、社会や技術の発展に大きく貢献したものとして、高く評価された。同社は「引き続き『原子力発電所の安全対策に終わりはない』という確固たる信念のもと、さらなる安全性向上に取り組んでまいります」とコメントしている。

- 17 Jun 2025

- NEWS

-

原産協会 定時社員総会を開催

日本原子力産業協会は6月13日、定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2024年度決算および事業計画、2025年度の事業計画・予算案がそれぞれ報告、承認された。総会には、委任状を含む合計322人の会員が出席した。新理事には安藤康志電気事業連合会副会長、竹内努東芝エネルギーシステムズ取締役パワーシステム事業部長CNO、中西宏典発電設備技術検査協会理事長の3氏が就任した。総会の冒頭、日本原子力産業協会の三村明夫会長は、「今年は第7次エネルギー基本計画が閣議決定し、原子力の最大限活用が明確に打ち出され、ファイナンス、サプライチェーン、人材確保・育成といった課題への対応が盛り込まれた。原子力政策がようやく正常化し、力強く前に進みはじめたことは、原子力産業界全体にとって心強いかぎりだ」とコメント。その上で、原子力最大限活用の課題として、1.既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成2.新規建設の具体化3.原子燃料サイクルの確立と高レベル放射性廃棄物の最終処分を挙げた。そして、既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成について、「昨年の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kWe)と島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kWe)の再稼働により、BWRのサプライチェーンにも動きが見られた一方で、全国には運転開始に至っていないプラントも多く、再稼働の加速が求められる」と指摘。「次世代に安心感と使命感を伝えるには、早期再稼働と現場の安定運営が必要だ」と語った。新規建設の具体化については、「持続可能な技術力の活用やサプライチェーン、人材の確保を支えるためにも、新設計画の着手は喫緊の課題」と述べ、政府に対して、「資金調達や投資回収の事業環境整備を早急に進めるよう求めていきたい」と語った。原子燃料サイクルと高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「原子燃料サイクルの確立は、原子力の安定的な活用の前提条件」とした上で、関係者の連携によるさらなる前進を呼びかけた。また、来賓として挨拶に立った加藤明良経済産業大臣政務官は、「世界的に原子力の導入・再稼働が加速する中で、日本も脱炭素・エネルギー安定供給の柱として原子力を最大限活用するために、再稼働や新設、次世代革新炉の開発が重要」と強調。国内原子力産業の基盤・人材の維持強化、海外展開支援にも取り組む意向を示した。政府は政策と予算面で環境整備を進め、産業界には具体化と加速を期待。官民連携で原子力政策の実行を進める必要性を訴えた。同じく来賓の赤松健文部科学大臣政務官は、文部科学省として、次世代革新炉の研究開発や人材育成を強化していく方針を示し、高速実験炉「常陽」や、高温ガス炉のHTTRを活用した実証、核融合エネルギーの官民連携に言及した。さらに、先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)を軸とした産学連携による人材育成の取り組みを重視する考えを強調。産業界の協力を求めつつ、同分野での今後の連携強化に期待を寄せた。

- 16 Jun 2025

- NEWS

-

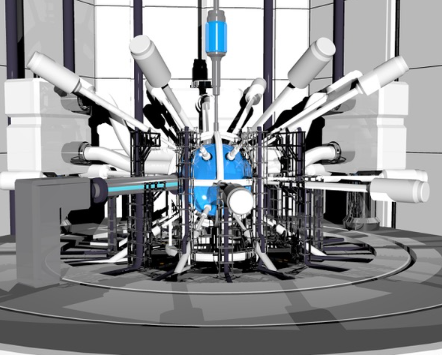

核融合 EX-Fusionが26億円の資金調達

核融合エネルギーの開発ベンダーである「EX-Fusion」は6月5日、総額約26億円の資金調達を実施したと発表した。同社は、大阪大学出身の若手研究者によるスタートアップ企業。これまでに30億円の資金調達を実施しており、累計調達額は56億円となった。核融合の代表的な方式としては、ドーナツ型の燃料プラズマを生成し、それを太陽のように高温・高密度の状態にして磁場で閉じ込める「トカマク型」や、物体がその場にとどまろうとする慣性の法則を利用し、一瞬だけ閉じ込めたプラズマにレーザーなどを照射して加熱し、瞬間的な核融合反応を繰り返す「レーザー型」などがある。核融合は、エネルギー効率の高さや豊富な燃料資源、高い環境保全性がメリットで、脱炭素化とエネルギー安全保障の観点から、世界各地で開発が進められており、日本政府も2030年代の発電実証を目指している。同社は今回の資金調達により、1秒間に10回の核融合反応を連続的に起こす連続運転の実証を目指す。実証できれば、高出力レーザーや光制御技術を通じて、発電以外にも、加工、医療、宇宙など多分野への応用が可能となる。同社は「レーザー核融合を起点に新たな光産業を創出し、エネルギーと産業の姿を変えていきたい」と強く意欲を示している。

- 10 Jun 2025

- NEWS

-

GX脱炭素電源法 今日から施行

GX脱炭素電源法が、6月6日に全面的に施行された。同法案は、脱炭素電源の利用促進を進めながら電力の安定供給を保つために整備された法案で、計5本の法改正を束ねて2023年5月に成立した。このうち、原子力発電に関連する「電気事業法」や「原子炉等規制法」の改正により、実質的に「60年超」運転が可能となった。運転期間の原則40年、最大60年という枠組みは維持されたが、新規制基準の審査や司法判断など、事業者が予見しがたい事由による停止期間が、運転期間のカウントから除外されることになった。例えば、関西電力の高浜発電所1号機(PWR、82.6万kWe)は、審査等で約12年半稼働していないため、運転開始から72年後の2047年頃まで稼働可能となる。一方で、高経年化炉に対する安全規制は強化された。運転開始から30年を超える原子炉については、10年以内ごとに「長期施設管理計画」を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられた。

- 06 Jun 2025

- NEWS

-

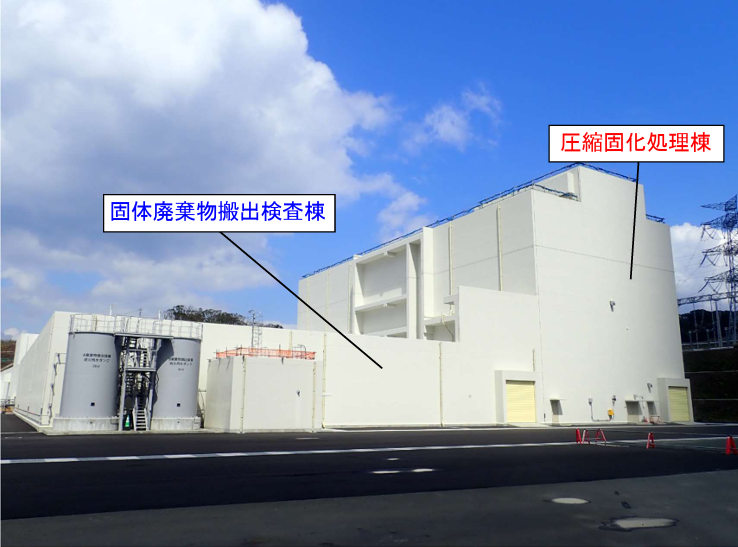

川内発電所 廃棄物搬出設備の運用を開始

九州電力は6月3日、川内原子力発電所(PWR、89.0万kW×2基)で設置工事を進めてきた「廃棄物搬出設備」の工事が完了し、運用開始したことを発表した。同設備は、原子力発電に伴って発生する低レベル放射性廃棄物のうち、雑固体廃棄物と呼ばれる金属類などを、安全かつ効率的に処理・搬出するためのもの。「圧縮固化処理棟」と「固体廃棄物搬出検査棟」から構成され、廃棄物を圧縮した後、モルタルで固化し、「充填固化体」として搬出する仕組み。年間約1,500本のドラム缶を処理する計画だ。搬出先は、青森県六ケ所村にある日本原燃の低レベル放射性廃棄物埋設センターで、2027年度以降の搬出開始を予定している。なお、液体の低レベル放射性廃棄物については、川内原子力発電所の運転開始当初から固化設備を導入し、アスファルトで均質・均一に固化した上で搬出を行ってきた。今回の新設備の導入により、固体廃棄物についても、発電所のサイト内で充填固化体として搬出できるようになり、廃棄物の処理体制が強化される。九州電力は運用を開始するにあたり、「地域の皆さまに安心し、信頼していただけるよう、引き続き、低レベル放射性廃棄物の計画的な搬出に取り組んでまいります」とコメントしている。

- 04 Jun 2025

- NEWS

-

原産協会・増井理事長 年次大会を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は5月30日、定例の記者会見を行い、4月に開催された「第58回原産年次大会」の総括をはじめ、最近の海外出張の報告や今後の取組みについて説明した。増井理事長はまず、4月8日、9日に開催された原産年次大会の総括が30日に公表されたことを受け、その概要を報告。「原子力利用のさらなる加速―新規建設の実現に向けて」を基調テーマとして掲げた同大会について、「安定したサプライチェーンと人材確保、国による明確なビジョンと戦略が不可欠という認識が改めて共有された」と総括した。さらに、海外登壇者を招いたセッションでは、海外の成功事例や教訓を踏まえた課題と対応策の議論を通じて、「新規建設の重要性を改めて発信する機会となった」と振り返った。記者から、「国内外の若手技術者による講演や、学生パネリストを交えたグループディスカッションに特に大きな盛り上がりを感じたが、この熱気をどのように一般の人に伝えていくか」と問われたのに対し、増井理事長は、「当協会が長年実施している出前授業が果たす役割は大きい。エネルギー問題への関心が高まるような施策を、これからも進めていきたい」と今後に意欲を示した。 また、増井理事長は、4月15日~17日にカナダ・オタワで開催されたカナダ原子力協会(CNA)の年次大会に参加。さらに、4月29日~30日に韓国・ソウルで開催された「第40周年記念韓国原子力産業協会(KAIF)年次大会」にも出席し、それぞれの参加概要を報告した。韓国では、日本の原子力発電の現況を発信するとともに、国際展開を志向する会員企業を海外企業に紹介したことなどを説明した。このほか、中国核能行業協会(CNEA)主催の「中国原子力開発フォーラム―2025年国際サミット春(CNESDS)」や、同時開催された「第16回中国原子力産業国際展示会(CIENPI)」にも参加。JAIFブースの出展に加え、CNEA協力のもと、中国の原子力関係施設への視察を行ったことも明らかにした。

- 02 Jun 2025

- NEWS

-

電気事業連合会 新CMを公開

電気事業連合会は、5月20日、俳優の今田美桜さんが出演する新テレビCM「電気とひとの物語・冷蔵庫あけたら」篇、「電気とひとの物語・この撮影も」篇(各30秒)を、全国で放映開始した。また、5月27日から、新Webムービー「伝わるのは今だ-episode1-」の配信をスタートさせている。先行して公開されたテレビ CM では、日常のなかにある電気のありがたさや、そこに込められた人の思いをやさしく伝える内容となっている。新Webムービーでは、今後の電力需要の増加を見据え、CO₂を排出しない原子力や再生可能エネルギーの活用、火力の脱炭素化といった課題への取り組みを、ドラマ仕立てで紹介。日本のエネルギー自給率が約15%と低い現状を背景に、各電源をバランスよく組み合わせる「エネルギーミックス」の重要性を訴える内容となっている。今田さんがシリアスな表情を崩さずに、若干強引気味に説明するシーンがコミカルで、SNS上では早くも話題になっているようだ。Webムービーの最後には「エネルギーのこと、知ってほしいのは今だから」というメッセージが添えられており、若い世代をはじめ、多くの人にエネルギー問題を身近に感じてもらいたいという思いが込められている。また、電事連では安全性を最優先に、「安定供給」「経済効率性」「環境への適合」の3要素を同時に満たす「S+3E」の実現を掲げており、新しいテレビCMとWebムービーを通じて、こうした取り組みを伝えている。

- 28 May 2025

- NEWS

-

島根2号機 長期施設管理計画を認可

中国電力は5月21日、運転中の島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kWe)に係る「長期施設管理計画」が、原子力規制委員会(NRA)から認可されたと発表した。同機は、2024年4月に、高経年化技術評価制度に基づき長期運転に関する認可を受けた。その後、原子炉等規制法の改正に伴い、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する場合、経年劣化に関する評価を行い、今後実施すべき具体的な保全活動をとりまとめた長期施設管理計画を申請し、原子力規制委員会から認可を受けることとなった。今回は、原子力規制委員会が2025年5月14日までに行った審査内容に基づく補正を経て、正式に認可されたもの。島根2号機は1989年2月に営業運転を開始。すでに運転開始から36年が経過しており、長期施設管理計画の対象期間は、制度施行日である2025年6月6日から、運転40年目を迎える前日である2029年2月9日までとなっている。

- 22 May 2025

- NEWS

-

次世代革新炉の建設を検討 九州電力

九州電力は、5月19日、2035年度までの長期経営計画を説明する記者会見の場で、従来の原子力発電所より安全性を高めた「次世代革新炉」の開発・建設を検討することを発表した。6月に代表取締役社長に就任予定の西山勝取締役常務執行役員は、「原子力を検討していくことは、エネルギー事業者として必須。ただ、具体的に検討していくためには、(資金調達など)さまざまな前提条件が揃わなくてはいけない」と説明し、慎重に判断する姿勢を示した。同社は現在、川内原子力発電所1・2号機(PWR、89.0万kWe×2基)と玄海原子力発電所3・4号機(PWR、118.0万kWe×2基)の計4基を所有、運転している。政府が2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、廃炉を決めた原子力発電所の代替として、同一事業者が発電所のサイト内に新設することを「建て替え」として容認。玄海原子力発電所1・2号機(PWR、55.9万kWe×2基)の廃炉を進める同社にとって、新設への道が開かれた形となっていた。具体的な新規建設サイトへの言及はなかったが、川内原子力発電所3号機(APWR、159.9万kWe)の建設予定サイトが次世代革新炉の設置場所の候補とみる向きも多い。

- 20 May 2025

- NEWS

-

【第58回原産年次大会】サプライチェーンの課題と対応 海外事例に学ぶ

第58回原産年次大会・セッション2「新規建設に向けて:海外事例に学ぶサプライチェーンの課題」では、既設炉の運転再開の遅れや長期に亘る新設の中断により、厳しい状況にある国内サプライチェーンの課題と対応について、海外の良好事例や教訓から、新設プロジェクトを円滑に進めるための方策を探った。モデレーターの伊原一郎氏(電気事業連合会)は冒頭で、日本のサプライチェーン確保と強化に向けた取組みを紹介。第7次エネルギー基本計画で原子力の最大限活用と次世代革新炉へのリプレースの必要性が示されたが、新規建設が長らく途絶え、震災後は定期点検やOJT機会の減少により、電気事業者、メーカー、サプライヤーは、プラントを実際に触りながら学ぶ機会を喪失。有能な技能者が45%減となるなど、技術力の継承・維持の面で影響が顕在化し、取替え部品の供給途絶や、サプライチェーンの劣化に直面していると指摘。一方で、建設には一定のリードタイムが必要であることを考慮すると、今すぐに新設に着手する必要があるため、海外の経験や良好事例を学び、日本の原子力産業界が活力を維持できるような、政策を考えていきたいと語った。続いて、米原子力エネルギー協会(NEI)のジョン・コーテック氏は、米国での原子力への関心の高まりの背景に、原子力が脱炭素電源であることに加え、電化だけでなく、AI関連の需要増により、2029年までの5年間の電力需要成長予測がこの2年で5倍増になったと紹介。この急激な需要増に原子力は対応可能であり、新設には連邦や州政府レベルでの税額控除や融資保証などの各種支援も原子力への追い風になっていると説明した。また、A.W.ボーグル原子力発電所(3、4号機、各AP1000)建設でのオーバーラン(工期遅れ、予算超過)の経験を踏まえ、設備・機器によっては、海外での調達も選択肢にあると述べた。フランス原子力産業協会(GIFEN)のアガット・マルティノティ氏は、同協会CEOのオリビエ・バード氏のビデオ・メッセージによるフランスの原子力開発の最新状況の報告に続けて、人材の訓練、採用、産業支援の取組みとして、フランスの原子力プログラムの復活に関連するニーズを定量化し、原子力プログラムのギャップ分析を行うため、約100社と協力してMATCHプログラムを開発したと紹介。今後10年間で必要となるフルタイムの労働力の定量化評価の結果、年25%の増強が必要であると判り、これを20の分野と約100の主要な専門職に細分化、原子力専門職大学で特に重視されているスキルが優先的に身につくように計画を立てる、と説明した。韓国原子力産業協会(KAIF)のノ・ベクシク氏は、韓国の最新の原子力開発状況や計画を紹介。なお、韓国では原子力発電が始まって以来、約1. 8年に1基のペースで継続的に建設・運転しており、現在、1,100を超える企業が原子力産業全体のサプライチェーンに参加していると言及。サプライチェーンの安定確保には、一貫性と予見可能性のあるエネルギー政策が重要であるとの見解を示した。有能な人材確保や投資環境の整備、許認可プロセスの合理化も不可欠であると同時に、サプライチェーンは一国だけの資産ではなく、原子力産業の促進のための世界共通の資産と捉えるべきであると強調した。日立製作所の稲田康徳氏は、日本電機工業会の原子力政策委員会の前委員長を務めた立場から、撤退・縮小を表明するサプライヤーが顕在化する状況を俯瞰するとともに、日立製作所の取組み事例を紹介。自社内での活動として、一般産業用工業品採用(CGD)、サプライヤーが撤退した製品の内製化、GE日立のSMR建設プロジェクトの機会を活用した国内製造の機会創出の取組みのほか、パートナーサプライヤーとコミュニケーション強化を図り、予備品や製造中止製品のデータの共有、経済産業省の支援事業の活用などを説明した。サプライチェーンの維持には、既設炉のメンテナンスやリプレースが必要であり、その事業予見性を高めるため、政府による支援事業の適用拡大に期待を寄せた。後半のパネル討論は、日本のサプライチェーンの立て直しのため、海外事例から具体的に学ぶ機会となった。打開策を問われたコーテック氏は、米国での多くの建設プロジェクトの機会を活用して、パートナーシップの構築、さらには投資に繋げていくことへの期待を示した。マルティノティ氏は、プロジェクトオーナーと早期段階から対話を開始し、作業量やリソースの計画をたて、リスク軽減と準備の度合いを高めることが重要であると述べた。ノ氏は、韓国の経験上、企業は投資リスクが低く、ビジネス機会を条件にサプライチェーンに参加するため、新規建設や運転再開の計画を明確に示すことが重要であると指摘した。また、韓国内では受注機会が少なく、海外市場を開発したことがサプライチェーンの強化に繋がっていると述べた。海外サプライヤーとの国際協力への対応については、コーテック氏は、米国では、非安全系で量産系の機器については北米だけでなく世界全体を対象にCGDを実施しており、今後それが加速するとの見通しを示した。マルティノティ氏は、フランスでは、サプライヤーの資格認定の標準化を図ろうとしており、専門家同士によるベストプラクティスの共有を提案。ノ氏は、韓国水力・原子力会社(KHNP)にサプライヤー登録制度があり、いったん登録されれば、国内外の原子力発電所に機器を納入でき、国際的に認められた規格基準に則り、海外市場にも参画しやすくなると説明した。人材育成について、コーテック氏は、原子力業界に入ればこの先何十年と良い生活が保障されているとアピールし、人材を惹きつけるNEIの取組みについて紹介した。加えて、大学を含め、徒弟制度のような教育制度を採用する機関に対して、原子力業界に入ってもらえるようなプログラム作りの支援の実施や、コミュニティでデジタルツールを駆使した求人募集活動を行い、実際、原子力業界に応募する人が増えたという実績を紹介した。マルティノティ氏は、現場での必要なトレーニングから逆算して、早い段階からプログラムを作り、適材適所なスキルを持った人材を適切なタイミングで確保することに尽きると強調。ノ氏は、韓国では運転保守は問題ないが、特に中小のメーカーがその採用段階から苦労している現状を踏まえ、政府による支援プログラムのほか、KAIFも中小企業対象向けに、経験者採用にあたって補助金を支給する支援プログラムや、トレーニングプログラムを独自で実施していると紹介した。プロジェクトマネジメントについてコーテック氏は、既設炉の運転コストを2012年比で30%以上下げたNEIの取組みを紹介。平均の定検期間は2000年代初めに44日であったが、現在は31日に短縮化されたという。米国では定検期間中、かなりの人数の応援部隊がサイトを巡回するが、教訓を共有する文化が重要だと語った。マルティノティ氏は、時間が経っても設計が安定していることが重要であり、プロジェクト管理も一貫性を持たせて効率アップを図るとともに、手戻りが生じないように品質管理を重視する必要性を訴えた。ノ氏は、KHNPが国内、海外プロジェクト向けに、プロジェクト管理組織を持ち、建設会社やメーカー、設計会社を含めて、総括的な管理・調整を実施し、うまく機能してきたと紹介した。最後にモデレーターの伊原氏は、日本の原子力産業界にとり非常に多くの有益な助言をいただいたと述べ、これを活かして次の世代に繋げる産業基盤を作っていかなくてはならない、とセッションを締め括った。

- 09 Apr 2025

- NEWS