キーワード:フランス

-

Pu保有量44.4トン 前年からわずかに減少

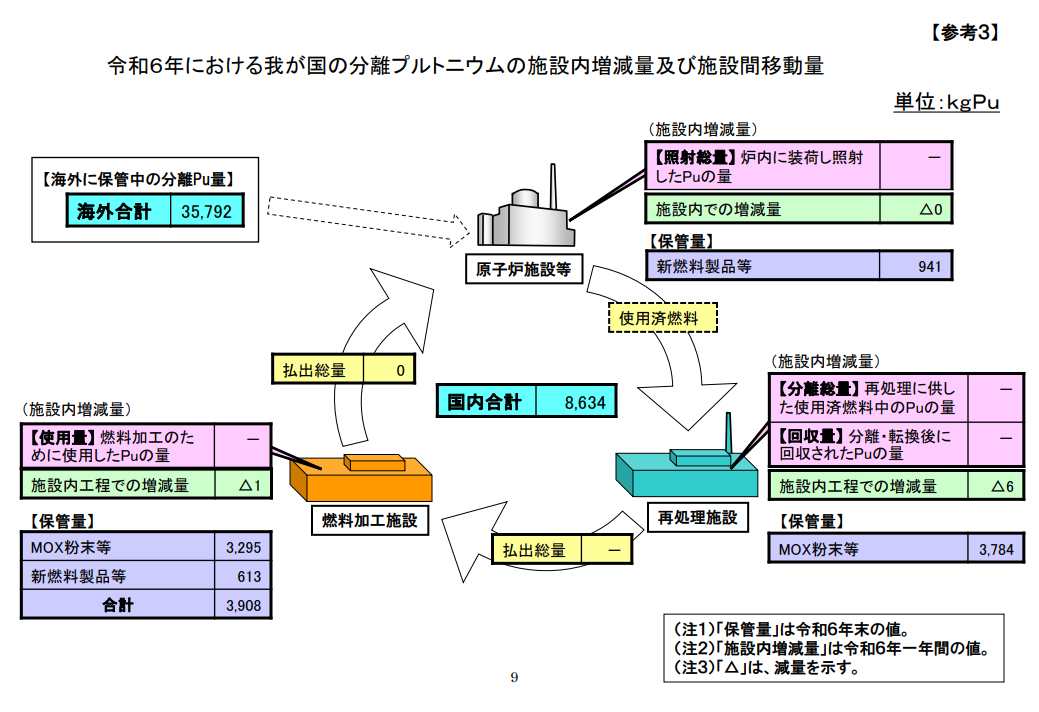

内閣府は、8月5日に開催した原子力委員会の定例会議にて、日本が2024年末時点で国内外に保有するプルトニウムの総量が約44.4トンであることを明らかにした。内訳は、国内の保管量がおよそ8.6トン、海外での保管量がおよそ35.8トン(英国に約21.7トン、フランスに約14.1トン)であった。2023年末時点の総量は約44.5トンであったため、わずかながらに減少した。減少は4年連続。海外に保管中のプルトニウムとは、国外(英仏)に再処理を委託しているが、まだ日本国内に返還されていないものを指す。これらは原則として、海外でMOX燃料に加工され、国内の発電プラントで利用されることになっている。日本政府は、プルトニウム利用の透明性の向上を図り、国内外の理解を得ることが重要であることから、国際原子力機関(IAEA)の管理指針(プルトニウム国際管理指針)に基づき、国内外において使用及び保管している未照射分離プルトニウムの管理状況を、1994年から毎年公表するとともに、IAEAに提出している。プルトニウムの削減が進まなかった理由として原子力委員会は、2024年は、日本がイギリスとフランスに委託してきた使用済み燃料の再処理が行われず、プルトニウムの回収がなかったことや、MOX燃料の装荷実績がある関西電力高浜発電所3・4号機(PWR、87.0万kWe×2)、四国電力伊方発電所3号機(PWR、89.0万kWe)にて、昨年、新たなMOX燃料が装荷されなかった影響だとしている。

- 06 Aug 2025

- NEWS

-

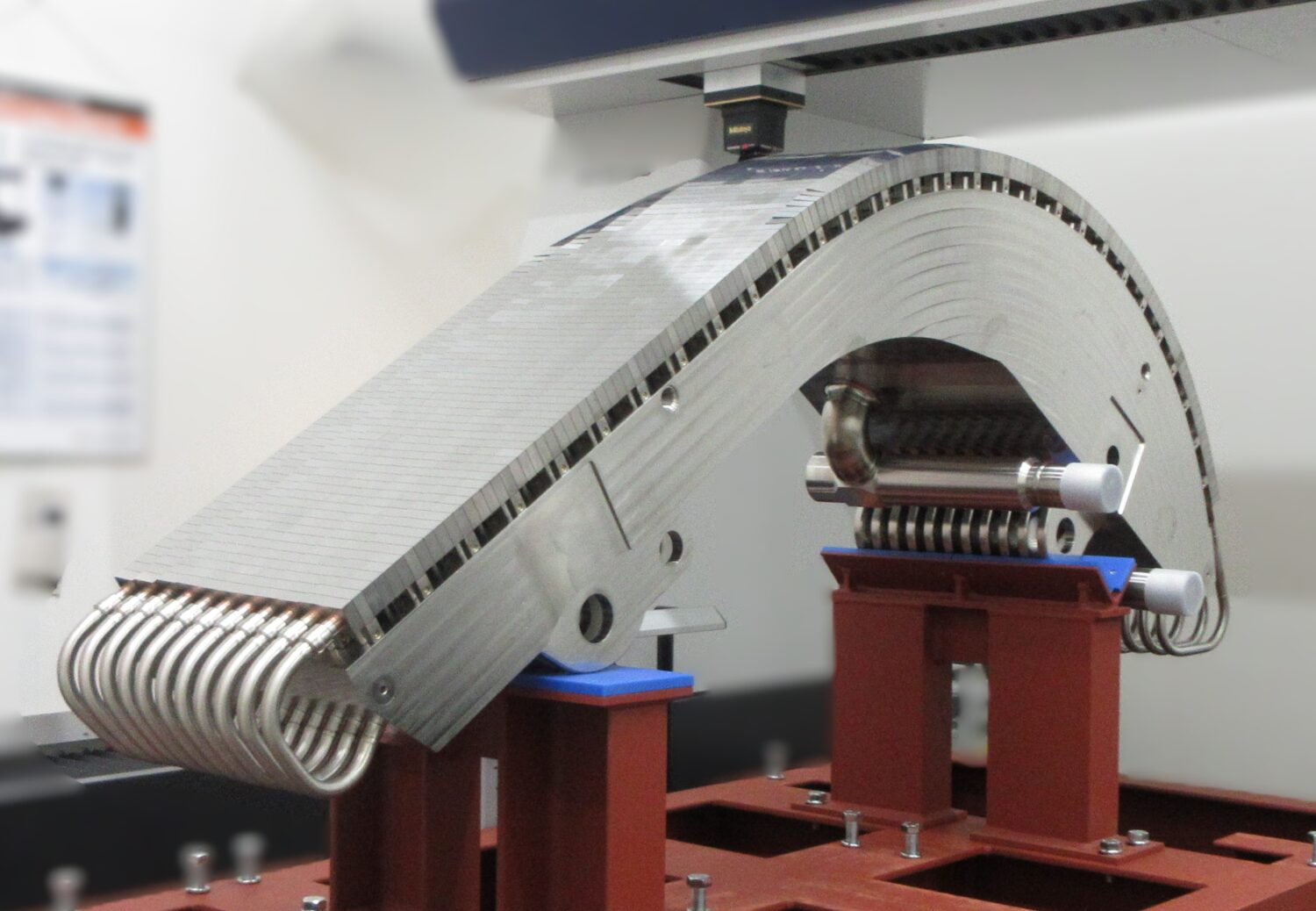

日立とQST ITER向けダイバータ部品の試作に成功 認証試験に合格

日立製作所と量子科学技術研究開発機構(QST)は7月23日、国際核融合実験炉「ITER」向けに、炉内機器のひとつであるダイバータの主要部品「外側垂直ターゲット」の試験体を製作し、ITER機構による認証試験に合格したと発表した。「ITER計画」とは、日本・欧州・米国・ロシア・韓国・中国・インドの7か国と地域が協力し、核融合エネルギーの実現に向けて科学的・技術的な実証を行うことを目的とした国際プロジェクト。現在、実験炉の建設がフランスのサン・ポール・レ・デュランス市で進められている。日本は、ダイバータやトロイダル磁場コイル(TFコイル)をはじめ、ITERにおける主要機器の開発・製作などの重要な役割を担っており、QSTは、同計画の日本国内機関として機器などの調達活動を推進している。ダイバータは、トカマク型をはじめとする磁場閉じ込め方式の核融合炉における最重要機器のひとつ。核融合反応を安定的に持続させるため、炉心のプラズマ中に燃え残った燃料や、生成されるヘリウムなどの不純物を排出する重要な役割を担っている。トカマク型装置の中でプラズマを直接受け止める唯一の機器で、高温・高粒子の環境にさらされるため、ITERの炉内機器の中で最も製造が困難とされる。日立は、長年にわたる原子力事業で培った技術と経験を結集し、高品質な特殊材料の溶接技術と高度な非破壊検査技術を開発し、検証を重ねた結果、ITER機構から要求される0.5ミリ以下の高精度な機械加工と組み立てを実現。また、製作工程や費用の合理化を図るため、ダイバータ専用に最適化した自動溶接システムを開発した。2024年7月には、三菱重工業がすでにQSTとプロトタイプ1号機を完成させていたが、今回、日立の製作技術も正式に評価されたかたちだ。QSTはこの部品を全58基に納入予定。うち、18基は先行企業が製作を担当し、残る40基の製作企業は今後決定される見通し。

- 24 Jul 2025

- NEWS

-

フランス原子力産業界 戦略協定に署名

フランス原子力産業界の戦略協定の署名式が6月10日、原子力産業戦略委員会(CSFN)の主導により、パリで開催された。原子力産業の復興を目指した2025年~2028年までの共通ビジョンを策定し、エネルギーと産業主権、欧州の競争力、低炭素エネルギーへの移行を目標に、主要なプロジェクトを中心に原子力産業界全体を動員することを目的としている。署名式には、E. ロンバール経済・財務・産業・デジタル主権相、M. フェラチ産業・エネルギー担当相のほか、フランス電力(EDF)、オラノ、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)、フラマトム、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)など主要な原子力関連機関・企業、企業労働組合の代表者らが出席。CSFNは2011年に設立され、政府、企業、労働組合の三者間の連携と、原子力産業の組織化の促進を役割とする団体。今回の署名を受け、CSFNのX. ウルサット会長は、「この協定は、私たち全員を団結させるコミットメント。行動と信頼の協定だ」とその意義を強調した。CSFNは、2022年2月にE. マクロン大統領が行ったベルフォール演説で、原子力復興をエネルギー戦略の要とするとしながらも、様々なステークホルダーを調整するための共通枠組みが存在しなかったと指摘。同大統領はベルフォール演説で、安全性を損なわないことを条件にすべての既存炉の運転期間延長と、EPR2×6基の新設(さらに8基建設の調査も)を提案しており、最初の6基はパンリー、グラブリーヌ、ビュジェイの各発電所サイトで建設をする計画を示していた。またCSFNは、今回の戦略協定を、ベルフォール演説に沿って、フランスの原子力産業を長期的に構造化、強化し、予測するための戦略的な一歩と捉え、産業、エネルギー・気候変動に関する主要な課題に対する具体的な取組みとして、6基のEPR2の建設と燃料サイクル施設の更新既存炉などの運転期間延長研究開発の強化および小型モジュール炉(SMR)の開発燃料サイクル技術の促進とそのクローズド化旧原子力施設の解体と核物質・放射性廃棄物の管理を掲げた。また、以下4つの主要な戦略的優先事項を中心としたロードマップを示した。産業パフォーマンス:建設の納期・コスト・品質を最適化、設備近代化・サプライチェーンの強化技能と雇用:年間1万人の採用目標。初期トレーニング、見習い、キャリアの移行、および地域全体での人材誘致と動員の実施。イノベーションと将来技術:SMR、次世代炉、産業デジタル化、高度な燃料サイクル管理など、戦略分野での研究開発を加速。エネルギー移行:原子力を仏・EUの脱炭素戦略の柱に。信頼性と競争力ある電力供給を確保。CSFNは、政府と産業界と連携してこの協定の実施を監視し、取組みの調整、優先プロジェクトの支援、進捗の評価、必要に応じて修正を行う役割を担うこととしている。

- 19 Jun 2025

- NEWS

-

三菱重工 英SZC向けポンプを受注

三菱重工業は6月17日、英国のサイズウェルC(SZC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)向け海水ポンプなど、計5機種34台を受注したことを明らかにした。同社は今後、兵庫県の高砂製作所にてポンプを製造し、運転試験を実施予定の英国トリリアム・フロー・テクノロジーズ社に、順次納入を進める。このトリリアム社が、プロジェクト管理、モーターの調達、工場試験、現地据付指導を手掛ける予定だ。SZCは、フランス電力(EDF)と英国政府が英国東部のサフォーク州サイズウェルにて計画するプロジェクトで、英国ですでに建設が始まっているヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)と同一設計。三菱重工はこれまでに、HPC向けにポンプ5機種、計34台を受注・製作しており、今回もその流れを受けた受注となった。

- 18 Jun 2025

- NEWS

-

美浜発電所 仏ビュジェイ発電所と姉妹プラントに

関西電力とフランス電力(EDF)は6月3日、美浜発電所(PWR、82.6万kWe×1基、ほか2基が閉鎖)とビュジェイ発電所(PWR、94.5万kWe×2基、91.7万kWe×2基、ほか1基が閉鎖)との間で「姉妹発電所交流協定」を締結した。協定の締結期間は5年で、当日は福井県美浜町の美浜原子力PRセンターにて調印式が実施された。双方の発電所長らが年に1回程度、交互にプラントを訪問し、設備運用、技術、人材育成など幅広い分野で知見を共有することが目的。両社はすでに、2010年から原子力分野における包括協力協定を締結しており、今回の協定はその関係をさらに深めることになる。両発電所は、ともに40年超運転や廃止措置を実施しており、安全性や信頼性向上に向けた情報交換の強化が期待されている。

- 05 Jun 2025

- NEWS

-

フランス 世界最大級の原子力利用AIスーパーコンピューターを構築へ

英国を拠点とするAI(人工知能)クラウドプラットフォームのフルードスタック(Fluidstack)社は2月10日、原子力を活用した世界最大級のAIスーパーコンピューターを構築するため、フランス政府と提携に関する覚書を締結した。2028年までに100万kW超の電力を供給するAIコンピューターの構築を目指している。この提携は、パリで開催されたAIアクションサミットの場で発表され、フランスのE. マクロン大統領のリーダーシップの下、E. ロンバール経済・財務・産業・デジタル主権相、M. フェラッチ産業・エネルギー相、フルードスタック社のS. マクラリー共同創業者兼社長が調印した。フランスは、このスーパーコンピューターに豊富な無炭素電源である原子力エネルギーを活用し、次世代AIモデルに比類のない計算能力を提供することを目指している。これにより、AIインフラ、エネルギーセキュリティ、デジタル主権の面で、フランスのリーダーシップを強化したい考えだ。フランスの原子力資産、送電網を管理する国営企業RTEの高速グリッドインフラ、AI人材、最先端のコンピューティング技術がバックアップする。マクロン大統領は、フルードスタック社との提携にあたり、「フランスは2017年以来、人工知能の分野で、人材を訓練し、研究を発展させ、ヘルスケア、宇宙、防衛、大規模言語モデルにおいてキープレーヤーを育成・強化しており、欧州をリードしている。原子力エネルギーは制御可能で安全かつ安定、脱炭素化されたエネルギー源であり、AIコンピューター能力の拡大に最適。フルードスタック社との100億ユーロ(約1.6兆円)の契約は、私の野心を具現化したもの。世界は加速し、イノベーションのための戦いが起きている。我々は減速してはならない」と語った。このプロジェクトは既に、金融業界から強い関心を集めており、プロジェクトのフェーズ1ではフルードスタック社が100億ユーロの初期投資を実施、2026年にAIスーパーコンピューターの稼働開始を予定している。フェーズ1では、最終的に50万個近くの次世代AIチップが搭載され、AIインフラ、AI研究、高性能コンピューティング分野において数千もの雇用創出が見込まれている。なお、AIアクションサミットの開催を機に、フランス電力(EDF)は2月10日、フランスで新たにデータセンターを開発するデジタル企業向けに、EDFのサイトアクセスへの関心表明の呼びかけを近日中に開始すると発表した。この取組みは、潜在的な投資障壁を取り除き、電化プロジェクトの開発を促進することが目的。EDFは関心のあるデジタル企業に、電力網に接続済みの使用可能な土地スペースを提供する計画で、これにより開発期間を数年間短縮できるという。EDFは既に、自社サイトで4つの工業用地を特定しており、利用可能な総設備容量として200万kWeを想定。2026年までにさらに2サイトで用地を確保予定である。

- 19 Feb 2025

- NEWS

-

フランス SMRの再設計作業を開始

フランス電力(EDF)の子会社であるNUWARD社は1月6日、同社製小型モジュール炉(SMR)である「NUWARD」の再設計作業を開始したことを明らかにした。EDFとNUWARD社は2024年6月、プロジェクトの遅延や予算超過を避けるためにNUWARD SMRの設計を見直し、既存の実証済みの技術を利用し、設計を最適化する計画を決定。その後まもなく、英国の原子力発電所の新設計画を牽引する政府機関「大英原子力(Great British Nuclear:GBN)」が実施するSMR支援対象選定コンペから撤退した。NUWARD社は、「ここ数か月に実施された研究は極めて重要であり、当社は電力会社と産業界の期待に完全に応えるべくSMR戦略を見直してきた。NUWARD SMRは、電気出力40万kW、熱出力約10万kWのコジェネのオプションを提供する。市場のニーズに適合した安全な製品を提供するため、原子力部門でよく知られ、完全に習得された実績ある技術コンポーネントのみから構成される設計に見直す」と説明。「NUWARD SMRの付加価値は、競争力と建設時間の最適化を目的とした、シンプルさとモジュール工法にある」と強調した。同社は現在、2026年半ばまでに概念設計を完成させ、2030年代に市場投入し、国内に初号機の建設を計画している。2019年9月、EDFは仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)などと協力して、欧州主導のSMR「NUWARD」(電気出力17万kWの小型PWR×2基)の開発を発表。2基の独立した原子炉圧力容器(RPV)を鋼製格納容器内に収納、格納容器は水中設置を特徴とし、基本設計段階に進んでいた。

- 17 Jan 2025

- NEWS

-

イタリア 鉄鋼業界の競争力強化と脱炭素化に向けSMRの活用を摸索

フランスおよびイタリアの5者が7月23日、イタリアの鉄鋼業界の競争力強化と脱炭素化をめざし、原子力利用の推進協力に係る覚書に調印した。5者は、フランス電力(EDF)とそのイタリア法人であるエジソン社、イタリア鉄鋼連盟、イタリアのアンサルド・エネルギア・グループ、およびその100%子会社のアンサルド・ヌクレアーレ社。協力を通じて、各者が有する専門知見を活用し、今後10年間でイタリアでの新規建設、とりわけ小型モジュール炉(SMR)の建設に向けた共同出資を検討する。また、5者は、両国間で既に稼働している国際連係線を活用し、イタリアにおける鉄鋼生産の脱炭素化に貢献すべく、原子力による電力の中長期的な供給契約の締結も検討していく。今回の覚書について、イタリア鉄鋼連盟のA. ゴッツィ会長は、鉄鋼メーカーとして、持続可能な鉄鋼産業への移行をリードする意向を表明。同会長は、「原子力は、野心的な脱炭素化目標を達成するために戦略的に必要な要素、かつ唯一の実行可能な方法。排出削減が難しいとされるあらゆる産業部門の模範となるよう取り組んでいく」と意気込みを語った。なお、今回覚書に調印したイタリア鉄鋼連盟以外の4社は2023年3月、欧州でSMR等の原子炉開発や建設での協力可能性を探るための基本合意書(LOI)に調印。これは、イタリアで将来的に、エネルギー政策変更の可能性があることを見越し、同国での原子力発電所建設を念頭に締結されたものだ(既報)。脱原子力国であるイタリアでは、昨年から同国で原子力発電復活の可能性に関する議論を再開。最近では、トリノで4月に開催されたG7気候・エネルギー・環境閣僚会合の議長を務めた同国のG.ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障大臣が、米シンクタンク主催のイベントでの基調講演のなかで、2050年CO2排出実質ゼロの目標達成には、短・中期的には原子力の利用を検討しなければならず、特にSMRに注目していると述べている(既報)。また、政府がこの7月に欧州委員会(EC)に提出した「国家エネルギー・気候計画」(NECP)の最終文書では、原子力発電計画の再開を決定した場合、2035年からSMRなどの先進原子力の導入を想定したシナリオが描かれている(既報)。

- 29 Jul 2024

- NEWS

-

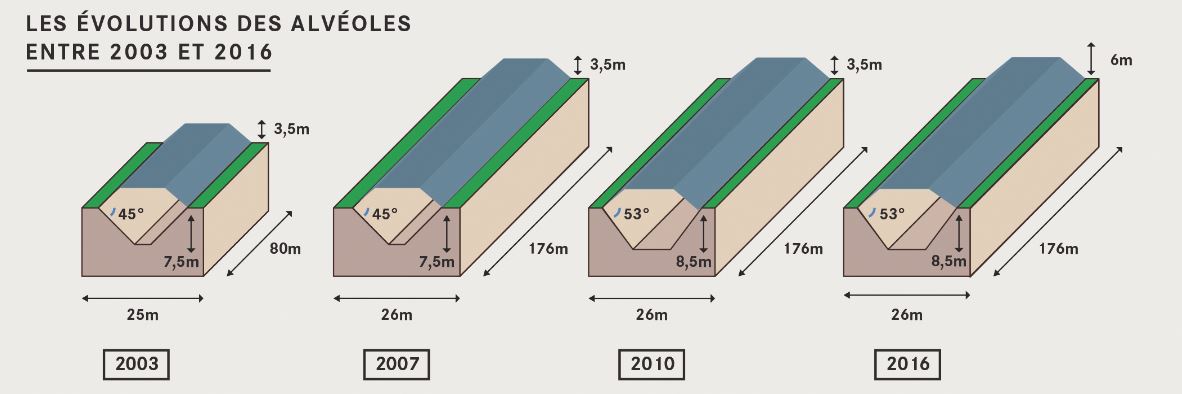

フランス 極低レベル廃棄物処分場の処分容量拡大

フランスの放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は7月12日、極低レベル放射性廃棄物(VLLW)処分施設(CIRES)の処分容量拡大認可を地元であるオーブ県から取得した。CIRESは、フランス北東部のオーブ県モルヴィリエに立地し、2003年に操業を開始。原子力施設の解体や、低レベルの放射性物質を扱う非原子力サイトで発生した廃棄物、放射性物質で汚染されたサイトの除染により発生した廃棄物を処分する。今回の認可により、処分面積を増やすことなく、当初認可された処分容量65万m3を95万m3に拡大する。CIRESは、同じくANDRAが管理運営する、オーブ低中レベル放射性廃棄物処分場(CSA)に近接。CSAは原子力発電所と同様、原子力施設に分類され、原子力安全規制当局(ASN)による規制の対象である。一方、CIRESのようなVLLW処分場は、廃棄物の放射能レベルが低いため、原子力施設ではなく環境保護指定施設となり、県知事の委任により地域圏環境・整備・住宅局(DREAL)が建設及び操業に係る許認可や規制を実施する。県知事による認可決定にあたっては、環境庁を含む関係省庁による審査、一般市民と地元当局が参加する共同調査も実施されている。CIRESのサイト面積は46 ha。3つの処分エリア(第1、2、3トレンチ)でのVLLW受入を設計し、認可された。毎年、約3万m3のVLLWが粘土質状の土壌に掘られたトレンチに処分され、第1トレンチはすでに満杯。2023年末までに処分量は、全体の許容量である65万m3の72%に達している。今後数年間の搬入予測によると、2028年~2029年頃には許容量に達する。国の放射性物質・廃棄物管理計画のもとで、代替の管理方法が検討されているとしても更なる処分容量が必要となる。ANDRAが発表した放射性物質・廃棄物国家目録では、現在稼働中の原子力施設の解体中に、210万m3~230万m3のVLLWの発生が予測されている。これを受け、ANDRAは2023年4月上旬、オーブ県に処分容量の拡大を申請。第3トレンチの開発と設備工事費用は、2,100万ユーロ(35億円)と見積もられている。2025年4月から作業を開始し、第2トレンチの運用が終了する前、2028年には最初のセルの運用を開始したい考えだ。

- 26 Jul 2024

- NEWS

-

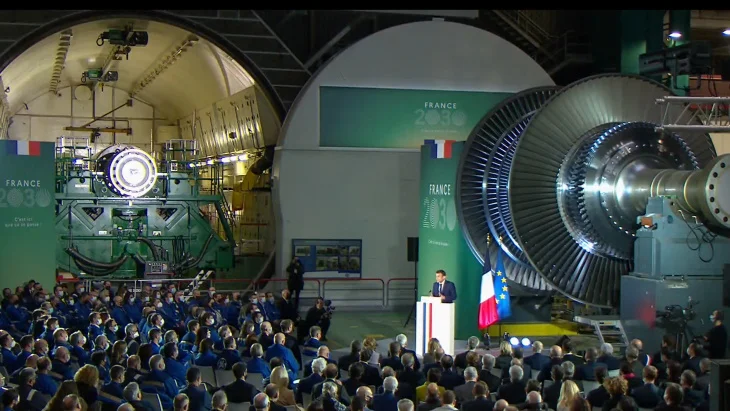

フランス 米GEの蒸気タービン設備事業を買収

フランス電力(EDF)は5月31日、米GEベルノバ社(電力・エネルギー事業担当)の南北アメリカ地域におけるサービス事業を除く、原子力発電所の蒸気タービン設備事業の買収を完了した。2022年2月10日のEDFとGE社間の買収に係る独占契約締結以後、買収手続きが進められていた。この買収対象は、新規の原子力発電所向けアラベル蒸気タービンを含むタービン設備の製造と、既存の原子力発電所向けの保守および改修事業。買収総額は明らかにされていない。GEベルノバ社は南北アメリカ地域における原子力サービス事業を継続し、集中的に蒸気タービン設備事業を推進するとともに、日立製作所と小型モジュール炉(SMR)のBWRX-300などの原子炉設備、原子燃料およびサービス供給事業を展開する。EDFは完全子会社であるアラベル・ソリューションズ社を設立、約3,300人を雇用し、アラベル・ソリューションズ社の蒸気タービンを、特にEPR(欧州加圧水型炉)、EPR2、SMR向けに供給する計画だ。なお、同社のタービン設備とサービスは、世界シェアの3分の1を占めているという。EDFのL.レモント会長兼CEOは、「今回の買収は、欧州経済の脱炭素化とエネルギー安全保障の達成に必要な原子炉建設の再開を支援し、欧州の産業部門を完全に自立させるもの。アラベル・ソリューションズ社はフラマトム社とともに原子力サプライチェーンにおける当社の専門性を強化する」とコメントした。なお、フラマトム社のB.フォンタナCEOがアラベル・ソリューションズ社の会長に任命された。EDFはフラマトム社の株式80.5%を保有する。フランスのE.マクロン大統領は2022年2月、フランス東部にあるGEスチーム・パワー社(当時)のベルフォール工場を訪問した際、EPR2の新設計画を発表した。マクロン大統領は、Xの声明で今回の買収を歓迎し、「これは私がベルフォールで行った約束であり、EDFはGEの原子力事業、特にアラベル蒸気タービンの製造を引き継ぐ。エネルギー主権獲得への大きな一歩だ」とポストしている。

- 11 Jun 2024

- NEWS

-

【第57回原産年次大会】各国のバックエンド進捗を議論

大会初日最後のセッション2では、「バックエンドの課題:使用済み燃料管理・高レベル放射性廃棄物(HLW)最終処分をめぐって」というテーマの下、(公財)原子力安全研究協会の山口彰理事がモデレーターを務め、国内外の専門家4名が講演した。高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定、使用済燃料管理の柔軟性確保について、海外事例も参考に、地元との共生という視点を取り入れた議論を通じて、今後のわが国の原子燃料サイクルに係る示唆を得ることが狙い。山口氏は冒頭、原子力の持続的活用には、GX実現に向けた基本方針と国が決定する貢献(NDC)に合致する「正当性」、原子力基本法第一条にある目的(エネルギー資源の確保、学術の進歩、産業の振興、地球温暖化防止)との「合目的性」、革新技術による安全向上や合理的なバックエンドプロセスといった「将来性」、そして、社会的信頼と国民理解、立地自治体との信頼関係、中長期的な対応の柔軟性の「実現性」がカギであるとし、高レベル放射性廃棄物の最終処分へ向けた取組みは、国が前面に立つだけでなく、使用済み燃料の安全管理と貯蔵能力の強化により、対応の柔軟性を高め、中長期的なエネルギー安全保障に繋げるべきと指摘した。その後、原子力発電環境整備機構(NUMO)理事長の近藤駿介氏が、日本の取組状況を発表。最終処分場の選定プロセスにおいて、2002年から文献調査の受入れを公募し、2017年に地層処分に係る科学的特性マップを公開。2020年に北海道寿都町と神恵内村から文献調査の申し出を受け、2024年2月に文献調査報告書草案が完成したばかりだと説明。「容易な道ではないが、原子力発電の持続的利用のために真摯に取り組む」との決意を示した。最後に同氏は、数々の地域社会との対話活動を通じて、事業者が正しい情報を提供し多様な意見に耳を傾け、信頼できる存在であること、事業者の提案する取組みがそこで実施する正当性を有すると認められること、そして事業者が地域社会を大切に考え、信用できる存在であること、が大切であると強調した。続いて、フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA)国際関係部長のダニエル・ドゥロール氏が、「仏深地層処分場の立地から許認可取得までの主な課題と成功要因」と題して講演。ANDRAは2023年1月、高レベルならびに長寿命中レベル放射性廃棄物の深地層処分施設「Cigéo」の建設許可を申請しているが、同氏によると、「Cigéo」プロジェクトは段階的に進められ、フランス議会の継続的かつ強力な関与を受け、役割と責任の明確な分担の下、安定して資金を調達しているという。同氏は「Cigéo」プロジェクトの重要な成功要因について、①明確なガバナンスとステークホルダーとの継続的な対話、②意思決定に余裕のあるロードマップとマイルストーン、③各決定マイルストーンで科学的根拠を示せる研究開発、④安定した資金調達と複数年開発計画を可能にする法と政令──の4点を挙げた。スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)広報担当上級副社長のアンナ・ポレリウス氏は、スウェーデンのバックエンド進捗状況と地元での合意形成について発表。スウェーデンでは、高レベル放射性廃棄物はオスカーシャムの集中中間貯蔵施設(CLAB)で中間貯蔵し、短寿命の低中レベル放射性廃棄物は海底岩盤で処分するほか、使用済み燃料の最終処分場の建設がフォルスマルクで計画中であることなどを紹介した。同氏は、最終処分場をめぐっては、過去に住民とのコミュニケーション不足からデモ騒動にまで発展したが、2023年時点で支持する意見が86%に達していることを明らかにした。そして立地選定プロセスでは、安全第一を原則に、自治体の自発的参加を促し、オープンかつ透明性を確保しつつ合意形成に取り組むほか、調査、評価、運用の段階的な実施がプロジェクトの成否を握る、とその重要性を強調した。最後に同氏は、スウェーデンでは、規制当局が中立の専門家として信頼性が高いことに触れ、事業者は社会の一員となり、一緒に社会を築いていく意識が必要であると強調した。またフィンランドPOSIVA社上級副社長のティナ・ヤロネン氏は、同国で建設中の使用済み燃料最終処分施設(オンカロ)について講演した。POSIVA社は、2001年に最終処分施設サイトとして正式に選定されたオルキルオトのオンカロの操業許可を2021年12月に申請。現在、建設とシステムの試運転を継続中で、今年中に試験操業を見込んでいる。また、オンカロの地上には使用済み燃料の封入プラントも建設している。同氏は、オルキルオトを処分地に選定した理由として、地質学的・長期使用の適切性、サイト面積の広さ、使用済み燃料の大部分がオルキルオトにあること、地元の既存インフラの活用、地元住民の理解、地域の将来戦略上の重要性を挙げた。同氏によると、地元との会合を2か月毎に実施するなど理解促進に努め、処分場を選定する直前に実施された住民調査では住民の約60%が建設候補地になることを支持、全国調査では地層処分の安全性について、1990年の肯定的回答の約10%が2020年には40%前後まで増えたという。立地決定の成功のカギは、①事業者の信頼性と透明性の堅持、②信頼できる当局、明確なプロセスと責任・役割分担、③国民に有益な原子力産業──と指摘した。モデレーターの山口氏は最後に、日本が学ぶべき点として、地域の信頼を得るために原子力や最終処分の正当性を伝えること、ステークホルダーの役割と責任を明確にすること、独立性と専門性の高い信頼される規制機関が安全性を地域住民や国民に伝えること、といった貴重な示唆を得たと評価し、セッションを総括した。

- 11 Apr 2024

- NEWS

-

【第57回原産年次大会】事業環境整備を議論 英仏事例を参考に

大会初日午後のセッション1では、「カーボンニュートラルに向けた原子力事業環境整備」と題し、パネル討論が行われた。原子力発電所の新規建設プロジェクトを掲げる英国およびフランスの、プロジェクト実現に向けた技術開発、資金調達、法規制、サプライチェーン・人材確保面での取り組み事例を参考に、エネルギー基本計画の改定を控えた日本への示唆を検証する内容となった。モデレーターを務めたみずほ銀行・産業調査部次長の田村多恵氏は冒頭、英仏両国の特徴として、政府が原子力の価値・役割を明確にし、新規建設実現に向けたロードマップを明示していることを強調。その上で、英国のRABモデル((個別の投資プロジェクトに対し、総括原価方式による料金設定を通じて建設工事の初期段階から、需要家(消費者)から費用(投資)を回収するスキーム。これにより投資家のリスクを軽減でき、資本コスト、ひいては総費用を抑制することが可能になる。))やフランスのMatchプログラム((能力開発プログラム))等、海外事例から学ぶことは多いと指摘した。フランス原子力産業戦略委員会(CSFN)のエルヴェ・マイヤール氏は、同国が2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、既設炉の運転期間を60年以上に延長したことや、新型炉であるEPR2を14基新設する計画であること、SMRプロジェクトにも支援していく方針であること等を紹介。そのためにMatchプログラムや原子力専門大学などを通じて、技能者を育成し、必要となる人材のギャップを埋めていく取り組みを示した。またウクライナ戦争、コロナを経て、国民の間でエネルギー安全保障の観点から原子力への肯定的な意見が増えてきているとし、「長期的に電力価格が安定していることが大切」と強調した。英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)のマーク・ヘイスティ・オールドランド氏は、今年1月に発表された「2050年に向けた民生用原子力のロードマップ」について紹介。原子力人材の高齢化に伴うスキル継承が、英国最大の課題であると指摘した。そしてサイズウェルC原子力発電所(SZC)建設プロジェクトへの適用が検討されているRABモデルについて、「これまで水道や送電線、洋上風力などのインフラに適用してきた実績があるが、原子力へは初適用のため課題が多い。また各国の事情は異なることから、英国の制度をそのまま他国へ導入してもうまくいくとは限らないが、自由市場における民間事業者による運用に限れば、RABモデルは有効である」との認識を示し、「RABモデルを選ぶか、差金決済(CfD)を選ぶかは目標設定によって変わる」と述べた。また、「エネルギー安全保障、気候安全保障、国家安全保障の観点から原子力は重要であり、原子力があるリスクだけでなく、原子力がないときのリスクも考慮すべきだ」との考えを示した。経済産業省原子力政策課長の吉瀬周作氏は、脱炭素化とエネルギー安全保障を両立させる原子力が世界的に脚光を浴びていると強調。COP28での原子力の位置付けや、原子力3倍宣言、世界初となる原子力サミット(於ブリュッセル)の開催等、国際的な機運が高まっていることに加え、IT産業や製造業など幅広い産業において原子力利用の可能性が拡大していると指摘した。そして国内では、データセンターや半導体工場の増加により、電力需要の増加が予測されており、既設炉の再稼働を加速する必要があるとの考えを示した。また吉瀬氏は、人材育成についても、文科省とも連携して力を入れていく考えを示した。電気事業連合会副会長の佐々木敏春氏は、2024年はBWRの再稼働に力を入れていくと言明。新増設については、「民間事業である以上、株主・金融機関などのステークホルダーに対し、収益性が確保されていることを示さなければならない」とした上で、電力市場自由化後の事業予見性の低下や、安全対策投資の大幅増加など、ファイナンス面が改善されない限り状況は厳しいと強調した。また、日本の原子力損害賠償が無過失無限責任である点にも触れ、「このことが民間事業にとって投資判断やファイナンスにおけるネックとなっている」とし、事業予見性が確保されるよう現行制度の見直しを訴えた。同時に佐々木氏は、「原子力の必要性については国民のコンセンサスが得られていると考えている。むしろ原子力発電設備の規模感が重要だ。電力需要増が予想される中で、既設炉の稼働延長にも限界があることから、新増設が不可欠だ」と強調した。最後に田村氏は、オールドランド氏が指摘した「原子力を活用しないリスク」を踏まえた上で原子力の価値をしっかりと認識していく必要があるとし、「一体何のために事業環境を整備するのかを改めて考え、官民で取り組んでいく必要性を再確認できた」と、セッションを締め括った。

- 10 Apr 2024

- NEWS

-

コンステレーション社 原子力向けにグリーンボンドを発行 米国初

米国最大のカーボンフリー電力の発電事業者であるコンステレーション・エナジー社(以下、コンステレーション社)は3月18日、同社の原子力プロジェクトの資金調達向けに9億米ドル(約1,350億円)相当の環境債(グリーンボンド)を発行したと発表した。同社は今後、調達した資金をCO2の削減やクリーンで信頼性の高い原子力発電の維持/拡大、運転期間延長などの投資に充てる予定。グリーンボンドは、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境分野への取組に特化した資金を調達するために発行される債券で、私企業による原子力プロジェクトの資金調達に利用できるものとしては米国初。最近では、グリーンボンドは、持続可能なプロジェクトへの投資を求める投資家の間で人気が高まっているという。今回のグリーンボンド発行について、コンステレーション社取締役副社長兼CFOのD. エガース氏は、「市場の大きな反響は、原子力が今後数十年にわたって重要な役割を果たすユニークなクリーン・エネルギー技術であり、投資家が安全で長期的な投資であると認識している証左」とコメント、原子力への投資は、長期的な持続可能性への投資であることを強調している。グリーンボンドをめぐっては、カナダのブルース・パワー社が2021年11月、原子力発電向けに世界で初めてグリーンボンドを発行、これまでに3回の募集で累計17億加ドル(約1,900億円)のグリーンボンドを発行している。さらに、カナダの州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社も2022年7月、ダーリントン原子力発電所(CANDU-850×4基)の改造工事の資金調達用に3億加ドル(約340億円)のグリーンボンドを発行しているほか、フランスでは2023年11月、フランス電力(EDF)が既存の原子力発電所の資金調達に特化した10億ユーロ(約1,600億円)のシニアグリーンボンド(低リスクの債権)を発行している。メリーランド州・バルチモアに拠点を置くコンステレーション・エナジー社は全米で14サイト・計21基、1,900万kW以上の原子力発電設備容量を保有する電力会社。同社によれば、原子力発電のほか、水力、風力、太陽光による発電事業により、米国の1,600万世帯以上の家庭や企業に電力を供給し、米国全体で生産するカーボンフリー電力の約10%を賄っている。

- 25 Mar 2024

- NEWS

-

スウェーデン 原子力拡大に向けフランスとの協力強化

スウェーデンの気候・企業省は12月19日、原子力の大規模な拡大政策を円滑に進めるため、原子力分野におけるフランス・エネルギー移行省との協力を長期的に進めていくと発表。気候・企業省のE.ブッシュ・エネルギー産業担当相とフランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相が、意向宣言書(declaration of intent)に署名した。これは、2017年11月と2019年6月に両国がイノベーションや環境問題対策等に関して結んだ戦略協力関係や、今年1月に両国の国家元首が、両国間の戦略協力のなかで民生用原子力分野の協力が重要な役割を担うと共同で決定したことに基づく動き。原子力分野で豊富な経験を有するフランスの協力により、スウェーデンは2045年までに大型炉で最大10基分の発電設備追加に向けて、資金調達モデルのノウハウをフランスと共有するほか、双方の原子力産業界同士のさらなる協力を促す。具体的には、既存原子炉の出力増強や運転期間の延長、メンテナンス等でノウハウを共有するとしている。また、現地の報道によると、両国は燃料サイクルの分野でも協力を促進すると宣言。欧州域内で原子燃料や核物質の確実な供給体制を確立するため、両国の産業界はロシア産燃料や関係サービスに対する欧州諸国の依存を軽減し、調達先の多様化を図る。使用済燃料やその他の放射性廃棄物の管理協力も強化する方針で、両国がそれぞれの深地層処分場の着工と段階的な操業開始に向けて、廃棄物の安全かつ長期的な管理方法を開発するとしている。スウェーデンでは中道右派連合の新政権が2022年10月の政策協議で、環境法に記されている原子力発電関係の禁止事項を撤廃すると決定。2040年までにエネルギー供給システムを100%非化石燃料に変更するため、2026年までに最大4,000億クローナ(約5兆6,900億円)の投資を行い、新規原子力発電所の建設環境を整えていくとした。今年1月にはU.クリステション首相がこの環境法の改正を提案し、9月末に政府が提出した同法の改正法案は11月末に議会で承認された。これにともない、スウェーデンでは既存のフォルスマルク、リングハルス、オスカーシャムの3原子力発電所以外の地点でも、原子炉の新設が可能になったほか、同時に10基以上の稼働が許されることになった。これらの修正事項は、2024年1月1日付で発効する。スウェーデン政府はまた、11月中旬に原子炉の新設に向けたロードマップを公表した。非化石燃料による発電電力を競争力のある価格で安定確保し、社会の電化とともに必要となる総発電量を25年以内に倍増させるため、遅くとも2035年までに大型炉2基分に相当する原子力発電設備を完成させるとした。また、2045年までには大型炉で最大10基分の設備を新設すると表明している。スウェーデンでは、フォルスマルクとオスカーシャムの両発電所に一部出資するフィンランドのフォータム社が2022年10月、両国での大型炉や小型モジュール炉(SMR)の建設に向けて、2年計画で実行可能性調査(FS)を実施すると発表。同年12月にフォータム社は、スウェーデンでSMRの建設機会を模索するとし、地元のプロジェクト開発企業シャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next: KNXT)社と了解覚書を締結した。また今年6月には、スウェーデンおよびフィンランドで、ウェスチングハウス(WH)社製大型炉のAP1000と、SMRであるAP300の建設可能性を探るため、フォータム社とWH社は了解覚書を締結している。スウェーデン企業も原子力拡大に向けた活動を開始しており、国営電力のバッテンフォール社は11月初頭、リングハルス発電所の西側にSMRを少なくとも2基建設することを念頭に、詳細計画の策定申請書を地元ヴァールベリ市に提出すると発表。建設に必要な追加分の土地購入手続きも、9月に開始したことを明らかにしている。(参照資料:スウェーデン政府(スウェーデン語)、議会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Dec 2023

- NEWS

-

仏EDF カナダ、チェコ、インドの事業者やサプライヤーと協力協定

フランス電力(EDF)は11月28日、フランス製の大型原子炉や小型モジュール炉(SMR)の新規建設を通じて世界的なクリーン・エネルギーへの移行を促進していくため、カナダ、チェコ、インドの発電事業者や機器サプライヤーとそれぞれ戦略的協力協定を締結した。これらの協定は、フランス原子力産業協会(GIFEN)が主催する民間原子力コミュニティ最大のマーケットプレイス「世界原子力展示会(WNE)」がパリで開幕したのに合わせて結ばれた。フランス政府も同日、民生用原子力分野における協力の強化で、カナダ政府と共同声明を発表している。今回のWNEでは地球温暖化対策としての貢献が期待される原子力について、十分な工業力や人的資源を確保する重要性が強調されており、EDFはこの機会を捉えてフランスが開発した複数の原子炉技術やサービス、ノウハウ等をアピール。クリーン・エネルギー社会への移行にともない、欧州や世界中の将来的なエネルギー・ミックスの中で原子力の果たす役割について同社の展望を国外パートナーと共有し、相互利益や社会経済的価値の創造を目的とした長期的な協力を通じて、欧州およびその他の国々で原子力開発を加速するとの意欲を改めて表明している。今回の協力協定への調印には、EDFのR.レモン会長兼CEOが同席。これらの協定が目指すものとして、EDFは傘下のフラマトム社が開発した第3世代+(プラス)のPWR設計「欧州加圧水型炉(EPR)」や、EDFが中心となって開発中のSMR「NUWARD」を欧州その他の国々で建設していくため、現地の産業界やサプライチェーンと確固たる協力関係を築くことなどを挙げている。今回EDFと協力協定を結んだ各国の企業は以下の通り。カナダ: EDFは今回、オンタリオ州の州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社と基本合意書(LOI)を交わしており、EPRを同州あるいはカナダの他の州で建設する際、このLOIに基づいて包括的な評価を共同で行うことになる。新規建設に関する両国間の協力には大きなポテンシャルが見込まれることから、EDFは翌29日にWNEの枠内で「仏加サプライチェーン・ワークショップ」を開催すると表明。これにはOPG社のほかに、カナダの建設大手エーコン(Aecon)グループや発電事業者のブルース・パワー社、フランスの大手ゼネコンであるブイグ(Bouygues Travaux Publics)社、フランスを拠点とする国際的な原子力エンジニアリング企業のアシステム(Assystem)社、EDF傘下のフラマトム社など20社以上が参加を予定。米国のBWXテクノロジーズ(BWXT)社や、GE社の電力・エネルギー事業を統合したGEベルノバ(Vernova)社((2024年初頭に上場企業として独立・分社化が予定されている。))もこれに加わるとしている。チェコ:チェコでは現在、ドコバニ原子力発電所5号機の建設入札が行われており、EDFはEPRの出力を120万kW級に縮小した「EPR1200」を提案中。このため、落札した場合に備えて、EDFは同国のエンジニアリング関係企業で構成されるチェコ・エネルギー産業連合(CPIA)やクレーン会社のADAMEC社、世界シェア第一位の産業用蓄電池メーカーのEnerSys社、ポンプ機器メーカーであるISH Pumps社などと協力協定を結んだ。インド:インド南西部のジャイタプールでは、合計6基のEPR(160万kW級)建設が計画されているため、EDFは今回、インド政府が世界の研究開発・製造ハブとなることを目指して掲げている国家産業政策「メイク・イン・インディア」に沿って、インドのバーラト重電公社(BHEL)がプロジェクトに最大限参加できるよう同社と了解覚書を締結。両社はEPR建設でさらなる協力や、「NUWARD」関係の協力の機会も模索していく考えだ。このほか、フランスとカナダの両政府が今回発表した民生用原子力分野の共同声明では、両国は安全・確実なエネルギー供給システムと世界経済のためのビジョン共有を表明している。世界が現在直面している課題を考慮すると、民生用原子力エネルギー分野で志を同じくするパートナー同士の協力の強化はこれまで以上に重要になると指摘。ロシアのウクライナに対する不当な侵略と気候変動の影響の増大により、世界のエネルギー情勢は根本的に変化しているため、同盟国間で協力する必要性は大幅に加速しているとした。両国はまた、原子力発電は廉価な低炭素エネルギーを提供すると同時に、信頼性の高いクリーン・エネルギー源としてエネルギー供給の安全性に貢献すると指摘。SMRなどの新型原子炉(ANR)は、CO2排出量を削減しつつエネルギー需要を満たすために、両国は大型原子炉やANR、SMR などのプロジェクトにとって極めて重要な、研究開発関係の協力を強化していく。このほか、ANRや SMR などの原子炉技術の利用促進が世界の安定的な発展に役立つことから、核不拡散関係の義務事項に沿ってこれらが確実に行われるよう、両国は経験共有や研究開発協力を進めていくとしている(参照資料:EDF、カナダ政府、OPG社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 04 Dec 2023

- NEWS

-

フランス パンリー発電所のEPR2増設で土木工事契約

フランス電力(EDF)は11月16日、同国北西部のパンリー原子力発電所(PWR×2基、各138.2万kW)で改良型欧州加圧水型炉(EPR2)2基を増設する計画について、同国の大手建設企業であるエファージュ(Eiffage)社と土木工事契約を締結した。同契約の入札は2019年に開始されており、エファージュ社のグループ企業であるエファージュ・ジェニ・シビル(Eiffage Génie Civil)社は、総額40億ユーロ(約6,500億円)以上というこの契約で、直径50mのドーム屋根を備えた高さ70mの原子炉建屋やタービン建屋の建設部分、総床面積15,000m2という6階建ての管理棟など、2基分の合計で69の構造物を建設する。同工事の準備作業は、行政当局からEDFに環境影響面の認可が下り次第、2024年の半ば頃に開始することになる。EDFはフランス経済の脱炭素化やエネルギー自給の観点から、2021年5月に政府に対し国内でのEPR2建設を提案。パンリー発電所で最初の2基を建設した後、グラブリーヌ原子力発電所(PWR×6基、各95.1万kW)で追加の2基を、その後さらに2基をビュジェイ原子力発電所(PWR×4基、各90万kW級)か、トリカスタン原子力発電所(PWR×4基、各95.5万kW)で建設するとしていた。E.マクロン大統領は2022年2月の東部ベルフォールにおける演説で、合計6基のEPR2を国内で新たに建設するほか、オプションとしてさらに8基の建設に向け調査を開始する計画を発表しており、独立行政機関の国家公開討論委員会(CNDP)は同年10月から4か月間にわたり、これらの計画も含めたフランスの将来のエネルギー・ミックスに関する公開討論を実施した。EDFは公開討論の結果を踏まえ、EPR2の最初の2基をパンリー発電所で建設する計画に大筋の合意が示されたとしていた。フランスの閣僚会議もこの計画の実現に向けて、時間のかかる行政手続きを簡素化するための法案を2022年11月に承認した。同法案は2023年5月にフランス議会で可決され、翌6月に発効。EDFはその数日後、パンリー発電所でEPR2を2基建設するための設置許可申請書(DAC)を規制当局に提出している。エファージュ社によると、今回の契約では関係雇用の創出を通じて地元経済の活性化にも貢献する方針で、工事のピーク時には約4,000名の労働者を動員する計画である。同グループはまた、建設プロジェクトの関係者と協力して、フランス原子力産業の再活性化に重要な従業員の訓練プログラムも作成するとしている。なお、後続のEPR2建設計画については、マクロン大統領が議長を務める閣僚級の「原子力政策審議会(CPN)」が、パンリー発電所と同じ地域内のグラブリーヌ発電所を建設サイトとしてすでに承認済み。これに続いてCPNは今年7月、3番目の建設サイトとして東部のビュジェイ発電所を承認している。(参照資料:エファージュ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Nov 2023

- NEWS

-

フラマトム社とカザトムプロム社 原燃サイクル関連の協力拡大で合意

フランス国営のフランス電力(EDF)が約8割出資するフラマトム社と、カザフスタンの国営原子力企業であるカザトムプロム社は11月1日、原子燃料サイクル関係の協力を拡大することで合意した。同分野における専門家の教育・訓練に関しても、有望な共同プロジェクトをさらに模索し、相互に利益が得られるよう協力関係を築いていく考えだ。この合意文書への調印は、カザフのK.-J.トカエフ大統領の招きによりフランスのE.マクロン大統領が主要企業の代表者らとともにカザフを公式訪問し、首都アスタナで「仏-カザフ・ビジネス・フォーラム」への参加に合わせて行われた。フランス代表団には、O.ベシュト外務大臣付 貿易・誘致・在外フランス人担当大臣と、R.レスキュール経済・財務・産業及びデジタル主権大臣付 産業担当大臣も含まれている。両国はすでに長期にわたり戦略的協力関係にあり、2021年11月に東カザフスタン州のオスケメンでカザトムプロム社が操業開始した同国初の燃料集合体(FA)製造工場「ウルバ-FA」には、フラマトム社が「AFA 3G型燃料集合体」の製造ライセンスや主要な製造機器、技術情報、関連人材等を提供した。同工場は、カザトムプロム社傘下のウルバ冶金工場(UMP)が51%出資しているほか、中国広核集団有限公司(CGN)傘下の中広核鈾業発展有限公司(CGNPC URC)が49%出資しており、実質的に中国の原子力発電所専用のFA製造施設である。カザフはウラン生産量で世界第一位であり、欧州で必要とされるウランの4分の1以上を供給。フランスには原油も輸出しているため、両国間の協力の中でもエネルギー分野を特に重視している。原子力はフランスのエネルギー部門の主力産業であることから、カザフ政府は両国の協力拡大の意義は非常に大きいと考えている。フラマトム社のB.フォンタナCEOは、「今回カザトムプロム社との協力強化で合意したことは、これまでに行われたプロジェクト協力で両社間に確かな信頼関係が築かれたことの証左だ」とコメント。カザトムプロム社のM.ユスポフCEOは、「カザフの原子燃料サイクル関係プロジェクトでは、フラマトム社は戦略的に最も重要なパートナーの一つ」と強調した。なお、マクロン大統領率いるフランス代表団は、同じ時期に近隣のウズベキスタンも訪問。両国の大統領は共同声明の中で、グリーン・エネルギーや先進技術、戦略的鉱物資源などの分野で持続的な開発協力を行うとしている。(参照資料:フラマトム社、カザトムプロム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Nov 2023

- NEWS

-

日本はドイツよりフランスに学ぶべきではないのか?

仮にフランスの政治的目的が、ドイツが持つとされる経済的優位性を減じ、ドイツを弱体化させるための計画の一部としてユーロを創出したとするならば、結果は明らかに逆のものになっている。ドイツの競争力の向上は、即ちドイツをより強くしているのであり、弱くしているのではない。ある意味ではそれは当然、且つ不可避の帰結なのだ。何故ならば、ユーロ圏において我々は最強の経済だからである。インフレ率は相対的に低く、そして他の(欧州の)国々は、もはや通貨を切り下げることができない。2007年4月号のフォーリン・アフェアーズ誌は、ゲアハルト・シュレーダー元ドイツ首相へのデビット・マーシュ氏のインタビューを掲載していた。同元首相の発言で注目されるのは、このユーロに関する部分だ。シュレーダー元首相の首相在任期間は1998年4月7日から2005年11月22日までの7年7か月であり、その間の1999年1月1日に単一通貨ユーロが導入された。同元首相はまさにユーロ誕生の立役者の一人と言えるだろう。このインタビュー記事のことを後になって思い出したのは2012年春だったと記憶している。当時はギリシャの国家財政に関する粉飾決算が明らかになり、ユーロ危機が深刻化していた。しかし、ドイツは下落したユーロを活かしてユーロ圏外への輸出を大きく伸ばしていただけでなく、強い競争力によりユーロ圏内への輸出も拡大させたのだ。シュレーダー元首相の予言通り、フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルなどは通貨調整で対抗することができず、ドイツは独り勝ちの状態となった。ドイツ以外にこの危機を上手く乗り切った欧州の国は、1992年のポンド危機により欧州通貨システム(EMS)からの離脱を余儀なくされ、ユーロ入りを断念した英国だけではないか。英国は怪我の功名だが、ドイツは明らかに意図を持って通貨統合を進めたと考えられる。そのドイツと英国が、足下、揃って景気低迷に見舞われた。国際通貨基金(IMF)によれば、2023年、G7でマイナス成長が想定されるのはドイツの▲0.3%のみだ(図表1)。また、英国も2021、22年の反動があり0.4%と低成長の見込みになった。両国に共通しているのは、足下、エネルギーコストの高止まりに苦しんでいることだろう。 エネルギー価格高騰が直撃したドイツ経済ハンガリーとオーストリアのエネルギー当局がフィンランドのコンサルであるvassaETTに委託して作成されている家計エネルギー価格指数(HEPI:Household Energy Price Index)の7月のレポートを使い、家庭向け電力価格をドル換算すると、英国は1kWh当たり0.47ドル、ドイツは同0.40ドルだった(図表2)。EUの平均は0.28ドルなので、両国の電力料金は欧州のなかでもかなり割高だ。また、日本は0.29ドル、米国は0.16ドルであり、イタリアも含め欧州主要3か国は国際競争力において大きな問題を抱えていると見られる。英国の場合、新型コロナ禍に加えロシアのウクライナ侵攻により、電源として約4割を依存する天然ガスの調達が滞った。また、東欧などからの人材の供給が止まって深刻な人手不足に陥るなど、Brexitの副反応によるマイナスの影響が顕在化している。さらに、国際金融市場としてのロンドンの地盤沈下も著しい。ソフトバンクグループが売却する世界有数の半導体設計会社アームは、英国企業でありながら、上場市場に米国のNASDAQ(ナスダック)を選択した。この件は、ロンドンの黄昏を象徴する出来事と言えるだろう。一方、ドイツの場合、エネルギー政策の柱として再生可能エネルギーを重視してきたことが国際的にも高く評価されてきた。しかしながら、この戦略の大前提はロシアとの緊密な関係に他ならない。ウクライナ戦争で最も重要な前提条件が崩れたことこそ、ドイツ経済を苦境に陥れた最大の要因と言えるのではないか。もちろん、ドイツ政府は手をこまねいて見ているわけではない。ロシアによるウクライナ侵攻を受けたエネルギー危機の下、2021年に1kWh当たり6.5セントだった再生可能エネルギー法(EEG)に基づく賦課金について、家庭向けは昨年前半に3.72セントへ減額、後半以降はゼロとした(図表3)。同賦課金は今年もそのままゼロで据え置かれている。また、産業用についても、EEG賦課金は家庭用同様に昨年後半から徴収が見送られた(図表4)。その結果、大口向けの電力料金は、2023年後半の0.53ユーロ/kWhから、今年は約半分の0.27ユーロへ低下している。しかしながら、燃料の調達コスト上昇が強く影響して、21年の水準に比べると高止まりの状態だ。ドイツ商工会議所は、8月29日、会員企業3,572社を対象とする『エネルギー転換バロメーター調査』を発表した。「エネルギー転換政策が企業の競争力に与える影響への評価」についての設問では、事業にとてもポジティブとの回答は4%、ポジティブが9%だったのに対し、ネガティブが32%、とてもネガティブは20%に達した。また、「国外への生産拠点の移転、または国内における生産抑制」に関しては、計画中16.0%、既に進行中10.5%、既に実施5.2%、合計31.7%が積極的な姿勢を示している。この比率は昨年と比べて倍になった。エネルギー価格の高騰、そして安定供給への不安が、ドイツの産業界に与える影響は小さくないようだ。 ドイツが抱える問題はコストだけではないドイツは、脱炭素へ向けエネルギーの転換政策を進めており、G7のなかで最も活発な取り組みをしてきたと言えるだろう。再生可能エネルギーの活用を積極的に進めると同時に、2020年7月3日には石炭・褐炭火力発電所を2038年までに全廃する法案を成立させた。この法律にはいくつかの前提条件があるものの、期限を明確にしたことは、国際社会から高く評価されている。また、アンゲラ・メルケル首相(当時)率いる内閣は、2011年6月6日、2022年までに全ての原子力発電所の運転を停止する方針を閣議決定した。東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の重大事故を受けた方針転換だ。同年7月3日には、連邦議会が脱原子量法案を可決した。当時、ドイツでは17基の原子力発電所が稼働しており、2010年は総発電量の22.2%を原子力が賄っていた。この時期を設定して脱原子力の実現を目指す姿勢も、世界の環境団体などの受けが極めて良いようだ。ロシアによるウクライナ侵攻から3日後の昨年2月27日、連邦議会で演説したオラフ・ショルツ首相は、ロシア産天然ガスの依存度を低下させるため、エネルギー転換政策に関し一部を修正する意向を示した。一方、稼働していた3基の原子力発電所は、政府内での議論の末に運転が3か月半延長されたものの、今年4月15日にその全てが停止している。結果として、今年前半の総発電量に占める再生可能エネルギーの比率は51.7%となり、半期ベースで初めて50%の大台を超えた(図表5)。もっとも、再エネによる発電量は、前年同期に比べ0.7%減少している。景気停滞により総発電量が同10.9%の大幅な落ち込みとなるなか、原子力発電所の停止と共に、石炭・褐炭、天然ガスなど化石燃料による発電量が15.7%減ったことにより、全体に占める再エネの比率が向上したのだった。需要の減少によって、電力不足に陥りかねないリスクが糊塗されたとも言えるだろう。しかしながら、価格高騰を抑止することは出来ていない。ドイツのエネルギー政策が抱える問題は、価格の問題だけではなく、重視してきた温室効果ガス削減の取り組みでも深刻度を増しているのではないか。G7において1kWhの発電量に伴い排出されるCO2の量は、昨年、フランスが最も少なく85グラムだった(図表6)。また、石炭比率の高い日本は495グラムに達している。一方、脱化石燃料で優等生とされるドイツは385グラムであり、意外にも小幅ながら米国やイタリアの後塵を拝する状況だ。再エネにこれだけ注力して国際社会の賞賛を浴びながら、実は現段階におけるドイツの温室効果ガス排出量削減がかならずしも主要国において先行しているわけではない。今後、自動車のEV化が進むことが想定されるなかで、発電時の温室効果ガス排出量の重要性はさらに高まるだろう。ドイツの心中は穏やかではないはずだ。フランスとドイツの最大の違いは、原子力政策に尽きる。昨年、総発電量に占めるドイツの原子力発電の比率は6.0%だ。一方、フランスは62.7%に達していた。同国の再生可能エネルギーは26.3%を占めているので、クリーン電源の比率が総発電量の89.0%に昇る。今も石炭・褐炭に3割弱を依存するドイツとは大きな違いと言えよう。 ドイツを教訓とする日本のエネルギー政策日本ではドイツを脱化石燃料において最も進んだ主要国と捉える風潮がある。しかしながら、率直に言ってそれは間違っているのではないか。ベースロードに安定性の高い原子力を利用し、再エネとの相互補完関係を重視してきたフランスの方が、コスト、効果の面で明らかに先進的と言えるだろう。2021年9月26日の総選挙において、ドイツではショルツ首相率いる中道左派の社会民主党(SPD)が第1党になり、中道右派の自由民主党(FDP)、中道左派の同盟90/緑の党と3党で連立内閣を発足させた。新政権では、反原子力を主要政策に掲げる同盟90/緑の党のロベルト・ハーベック氏が副首相兼経済・気候保護大臣に就任、エネルギー政策は非常に柔軟性を欠く状況になっている。従って、ロシアによるウクライナ侵攻があっても、脱原子力の原則を曲げなかった。その結果、電力価格が高騰して産業競争力に負の影響を及ぼし、IMFによる2023年の経済見通しではG7で唯一のマイナス成長とされている。再生可能エネルギーが極めて重要な電源であることは間違いない。ただし、風力、太陽光は今のところ安定性に欠け、ベースロードとしての活用には限界がある。そうしたなか、原子力発電所を止めたことにより、ドイツは結局のところベースロードを石炭・褐炭、天然ガスに依存せざるを得なくなったと言えよう。再生可能エネルギーの積極活用でEUにおける環境優等生と称賛されていたドイツだが、足下はコストの抑制と脱炭素の両面でエネルギー政策の行き詰まりが隠せなくなった。しかしながら、統一通貨ユーロを採用した以上、景気が落ち込んでも、通貨安を利用して輸出で経済を建て直すことは出来ない。このままだと、少なくとも当面、ドイツは経済の停滞が避けられないのではないか。ちなみに、シュレーダー元首相は、昨年5月20日、ロシアの国営石油会社ロスネフチの取締役を退任、同24日にはガスプロムの監査役就任を辞退したことが伝えられた。連邦議会内に与えられた個人事務所の特権を議会から剥奪されるなど、ドイツ国内において厳しい批判に晒されている模様だ。SPDのシュレーダー元首相、キリスト教民主同盟(CDU)のメルケル前首相、この2人の治世は合計23年1か月に及んだ。所属する政党は異なるものの、ドイツの政権を長期に亘って担った2人のリーダーに共通していたのは、ロシアのウラジミール・プーチン大統領との強い信頼関係に他ならない。従って、再エネ重視、脱石炭・褐炭、脱原子力を基軸とするドイツのエネルギー政策は、ロシアから大量の天然ガスを安価に直接調達することを大前提としていた。だからこそ、ドイツはロシアと同国を結ぶ天然ガスのパイプライン、「ノルドストリーム」及び「ノルドストリーム2」を重視してきたと考えられる。シュレーダー元首相は、政界引退後、ロシアの世界的なエネルギー企業に職を得た。また、2021年7月、任期中における最後の訪米でホワイトハウスを訪れたメルケル前首相は、ジョー・バイデン大統領との会談において、「ノルドストリーム2」の利用開始を米国が容認するよう強く求めたと言われる。この時、バイデン大統領は、メルケル首相に押し切られた形で実質的なお墨付きを与えた。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻により、この2人の偉大な首相が築き上げたドイツのエネルギー政策に関するシナリオは根本的に崩れた。経済を持続的に回復させるためには、エネルギー政策の立て直しは避けられないだろう。これは、日本のエネルギー政策にとって極めて重要な教訓と考えられる。国家安全保障、経済安全保障、そして経済合理性の観点から、エネルギーの調達を他国に過度に依存するのは極めて危険だ。この点において、日本が参考とすべきはドイツではなく、明らかにフランスなのである。脱炭素は人類共通の課題となった。再生可能エネルギー、原子力の組み合わせを軸として、将来における水素・アンモニアの活用へ準備を進めること、これこそが日本のエネルギー政策が歩むべき王道と言えるのではないか。

- 18 Sep 2023

- STUDY

-

仏トリカスタン1号機 40年超運転へ

仏国の原子力安全規制当局(ASN)は8月10日、運転開始後約40年が経過した国内32基の90万kW級(ネット出力)PWRのうち、4回目の定期安全審査が完了したトリカスタン原子力発電所1号機(PWR、グロス出力95.5万kW)に対して初めて、運転期間の10年延長を認める決定を下した。6月29日付で同機に課す追加要件を定めたことにともなうもので、同機が最終的に50年間、安全運転を継続できるよう引き続き監督していく考えだ。仏国では商業炉の運転期間に規定がなく、国内56基の商業炉すべてを保有・運転するフランス電力(EDF)は環境法に基づいて10年毎に詳細な安全審査を実施し、次の10年間の運転継続で課題となる設備上のリスクへの対応策等を検討。ASNがこれらの対応策を承認し、関係要件がクリアされると判断すれば、次の10年間の運転許可が付与される。定期安全審査ではまず、「包括的評価段階」で対象炉に共通する事項をレビューした後、「各原子炉に特有の事項」をレビュー。ASNは2021年2月、1970年代~1980年代にかけて運転開始した仏国で最も古い90万kW級PWRの運転期間を、50年に延長するための諸条件を決定した。対象炉はルブレイエ発電所の4基、ビュジェイ発電所の4基、シノンB発電所の4基、クリュアス発電所の4基、ダンピエール発電所の4基、グラブリーヌ発電所の6基、サンローラン・デゾーB発電所の2基、およびトリカスタン発電所の4基で、この決定によりこれら32基では「包括的評価段階」が完了。2031年までにすべての対象炉で個別の評価を行い、4回目となる10年毎の定期安全審査を終える予定である。1980年に営業運転を開始したトリカスタン1号機の運転期間は現時点ですでに40年を超えているが、運転開始後39年目の2019年にEDFは同機で定期安全審査を実施している。この審査の一部として、EDFが提案した同機に特有の安全性改善策は2022年1月中旬~2月中旬までの期間に公開諮問に付され、公開諮問委員会はこれらの改善策に肯定的な見解を表明していた。ASNはこのような見解や、「包括的評価段階」でASNが下した判断へのEDFの対応策を吟味した結果、運転期間の延長中も同機の安全性を確保することは可能と判断。地震災害のレベルに関する追加要件等をEDFに課している。ASNはこのほか、2000年代に運転開始した4基の145万kW(ネット出力)級PWR(N4タイプ)についても、7月11日に3回目の定期安全審査における「包括的評価段階」の方向性を提示。同審査でEDFが達成すべき目標は、90万kW級および130万kW級(各ネット出力)原子炉でASNが示した4回目の安全審査の目標と同一のものになる。ASNは145万kW級PWRの「包括的評価段階」の審査を終えてから、運転期間の10年延長にともなう諸条件を決定するとしている。(参照資料:ASNの発表資料(フランス語)①、②、原産新聞・海外ニュース、原産資料「40 年以上稼働する原子力発電プラント」、およびWNAの8月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 Aug 2023

- NEWS

-

フランス 3番目のEPR2建設サイトにビュジェイを選定

フランスのE.マクロン大統領は7月19日、自らが議長を務める閣僚級の「原子力政策審議会(CPN)」を招集し、改良型欧州加圧水型炉(EPR2)を建設する国内3番目の地点として東部のビュジェイ原子力発電所(PWR×4基、各90万kW級)を選定した。EPR2を2基ずつセットで建設する最初の3地点として、フランス電力(EDF)が2021年5月に政府に提案した既存の原子力発電所のうち、最初の2基を建設するオー=ド=フランス地域圏(州)のパンリー発電所と、次の2基を建設する同地域圏のグラブリーヌ発電所はすでにCPNが承認済み。3セット目のEPR2 を建設する候補地点として、EDFはオーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏内のビュジェイ発電所、あるいはトリカスタン発電所を提案していた。同大統領は2022年2月に東部のベルフォールで演説した際、フランスのCO2排出量を2050年までに実質ゼロ化し国内の原子力産業を再活性化するため、国内で6基のEPR2を新たに建設するほか、オプションとしてさらに8基の建設に向けた調査を開始すると発表。今回のCPNで地元議員の支援を受けたビュジェイ発電所が選定され、第一段階で建設する合計6基の地点が決定した。一方、CPNは今後もトリカスタン発電所で新規原子炉を建設する可能性について、技術面の調査・分析活動を継続する方針である。フランスでは今年5月に議会が原子炉新設手続きの迅速化法案を可決し、6月23日付で発効した。EDFはこれを受けて、同月29日にパンリー発電所でEPR2を2基増設するための設置許可申請書(DAC)を規制当局に提出した。CPNの今回の審議では、2025年までにこれら2基の関係作業を開始するというスケジュールに合わせるため、様々な手続きが進展中であることを確認している。CPNではこのほか、同国の原子力研究の主導・調整役として中心的役割を担うフランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)のスタッフを大幅に増員し、その民生用原子力部門の研究施設を刷新すると決定した。優秀な人材を新たに呼び込み、既存の原子力発電所で高いレベルの安全性を保証するとともに、EPR2や先進的な小型モジュール炉(SMR)など最新技術の原子力発電所を建設。これらを通じて、発電所の運転期間延長にともなう様々な課題の解決に向けた研究も強化されるとしている。CPNはさらに、議会付属の科学技術選択評価局(OPECST)が報告書の中で、原子力安全と放射線防護の両面を、独立の立場で管轄する規制当局の創設を勧告している点に注目。現行の原子力安全規制当局(ASN)、およびその技術的支援機関である放射線防護原子力安全研究所(IRSN)の使命や人的資源をすべて温存しながら、新当局の創設方向に進んでいきたいとする政府の意向をCPNは確認。その上で、秋までに関係法案の準備を整えるため、関係者や議会と協議を始めるようエネルギー移行省に指示している。(参照資料:原子力政策審議会(仏語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Jul 2023

- NEWS