キーワード:中国

-

中国で田湾5号機が初臨界達成、福清6号機は格納容器にドーム屋根設置

中国核工業集団公司(CNNC)傘下の中国核能電力有限公司(CNNP)は7月27日、江蘇省の田湾原子力発電所で中国48基目の商業炉となる5号機(111.8万kWのPWR)が同日の午前8時20分、初めて臨界に達したと発表した。CNNCはまた28日、中国の独自ブランドとして開発した第3世代設計「華龍一号」の実証炉となる福建省の福清原子力発電所6号機(115万kWのPWR)で、25日に格納容器へのドーム屋根設置が完了したことを明らかにした。田湾原子力発電所では、営業運転中の1号機から4号機(各100万kW級)まで、および将来的に建設予定の7、8号機(各120万kW級)にロシア型PWR(VVER)設計を採用。現在建設中の5、6号機(各111.8万kW)のみが中国製の「ACP1000」設計を採用しているが、これらはCNNCが仏国のPWR技術に基づいて開発した第3世代のPWR設計である。2015年12月に本格着工した田湾5号機では、今月初頭に運転認可が交付された後、9日に燃料の初装荷作業が完了した。同月23日から24日にかけて中国北部の原子力発電所を管轄する放射線安全監督局が同炉の設備を点検した上で、26日に臨界達成に向けた作業の開始を承認。これを受けて同炉の制御棒が引き抜かれたもので、同炉は年内にも国内送電網に接続された後2021年中に営業運転入りすると見られている。福清6号機©CNNC一方、福清発電所では「華龍一号」の実証炉プロジェクトとして、CNNCが5、6号機の建設工事をそれぞれ2015年5月と12月に開始した。「華龍一号」はCNNCと中国広核集団有限公司(CGN)双方の第3世代PWR設計を統合して開発されたことから、CGNも同様にCGN版「華龍一号」の実証炉プロジェクトとして、江西省の坊城港原子力発電所3、4号機(各118万kW)をそれぞれ2015年12月と2016年12月に本格着工。これらのほかパキスタンのカラチ原子力発電所でも、「華龍一号」設計を採用した2、3号機(各110万kW)の建設プロジェクトがそれぞれ2015年8月と2016年5月から進行中である。今回の発表によると「華龍一号」の格納容器は二重構造になっているため、飛来物の衝突その他の事故に際して十分な防護能力を持つ。また、同容器の鋼鉄製ドーム屋根は重さ約420トン、直径約53m、高さ約13mで、内部の構造物を守ることができるとしている。なお、福清6号機より7か月先に着工した同5号機は、今年3月に温態機能試験が概ね完了。5、6号機はともに、今年中に送電開始可能になると予想されている。(参照資料:CNNPの発表資料(中国語)、CNNCの発表資料(英語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 31 Jul 2020

- NEWS

-

中国で建設中の田湾5号機で燃料の初装荷が完了

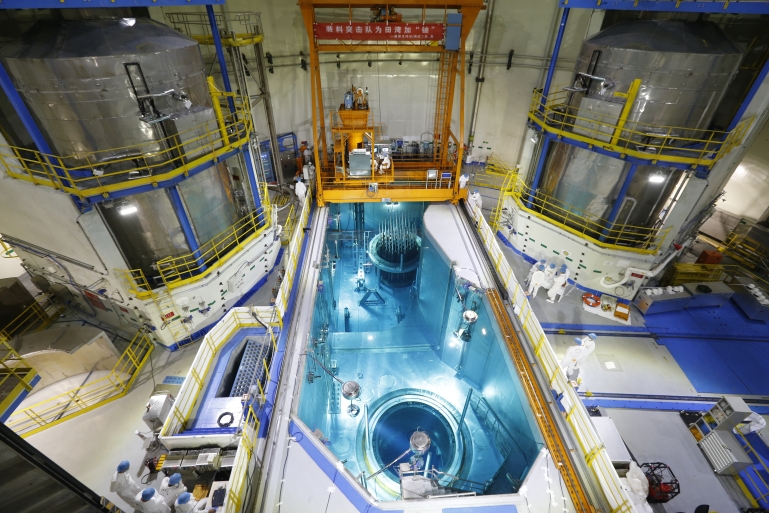

中国核工業集団公司(CNNC)は7月10日、江蘇省・田湾原子力発電所で建設中の5号機(111.8万kWのPWR)について、前日の9日に燃料の初装荷が完了したと発表した(=写真)。同国で建設されている原子炉の中では今年初の事であり、2021年末までには同国48基目の商業炉として営業運転を開始できると見られている。田湾発電所では現在、I期工事の1、2号機とII期工事の3、4号機が営業運転中。これらはすべて100万kW級のロシア型PWR(VVER)だが、同発電所III期工事として2015年12月と2016年9月に着工した5、6号機の2基だけは、CNNCが仏国のPWR技術に基づいて開発した第3世代の100万kW級PWR設計「ACP1000」を採用。後続の7、8号機(IV期工事)については再び、ロシア製の120万kW級PWRを採用することが決まっている。CNNCによると、同発電所で稼働中の4基はこれまでに2,000億kWh以上の電力を発電しており、これにともなうCO2の年間排出量削減効果は、揚子江デルタ地帯の7万ha以上のエリアで毎年植林したのと同程度。その意味で、20年以上の期間をかけて開発された田湾原子力発電所は、中国東部における重要なクリーン・エネルギー基地になったとしている。第3世代+(プラス)の最新設計となる7、8号機の建設に関しては、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が2018年6月にCNNCと枠組み契約を締結。2019年3月には両炉の建設に関する一括請負契約を両者間で交わしており、ロスアトム社はすでに同年7月から両炉の原子炉容器に使用する鍛造品の製造を開始した。今年12月には当初予定より5か月前倒しで7号機の本格着工を目指しており、同炉から5~10か月遅れで着工する8号機とともに、それぞれ2026年と2027年の営業運転開始を見込んでいる。 (参照資料:CNNCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Jul 2020

- NEWS

-

新型コロナに見る「不思議のASEAN」

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、欧州や南北米など世界のどの地域よりも感染が軽微なのがASEAN(東南アジア諸国連合)の国々だ。世界の累計感染者は既に1,000万人を突破、死者も50万人を超えたが、7月9日現在、人口約9,500万のベトナムの感染者は僅か369人、死者は0。人口5,000万強のミャンマーも感染者318人、死者6人、タイの感染者3,202人も人口7,000万の国としては軽微だし、死者は7人と少ない(本文中の東南アジア各国の数字は共同通信系のNNAニュースに基づく)。2億6,000万と世界4位の人口大国インドネシアはさすがに感染者68,079人、死者3,359人と桁が違うが、同6位のブラジル((編集部注:ブラジルは7/13時点で感染者186万人、死者72,100人))とは雲泥の差だし、人口1億のフィリピンの感染者50,359人と死者1,314人も、人口8,000万台のトルコの感染者は20万超だからやはり格段に少ない。カンボジアは統計の信頼度に難があるものの感染者141人と死者0人だし、ラオス、ブルネイは今や感染者を発表していない。感染爆発は起きていないということだろう。地理的にも経済的にも中国と関係密なASEAN10カ国は、本来なら感染爆発してもおかしくない。ベトナム、ラオス、ミャンマーは国境を接し、タイ、マレーシアなど大半の国が経済を中心に中国との往来が盛んだし、華人が多数暮らす国も少なくない。つまり感染爆発を招く要因は沢山ありながら、不思議にもASEANは感染爆発せず、感染爆発したのは中国から遠く離れた欧州諸国だった。一体なぜか。ここからは独断になるのだが、ASEAN諸国は中国と関係が近いからこそ感染爆発や医療崩壊を免れたのではないかと思う。一番の好例がベトナムだ。国境を接し、カンボジア問題を巡って戦火を交えた仇敵同士。南沙諸島の領有権問題でも、対中姿勢はASEANでもっとも厳しい。一方で同じ一党独裁国家として党同士は友党関係が長い。国境を素早く閉鎖し、中国人の流入をブロック、感染拡大を抑え込めたのも、このように中国の本質と手の内を知っていればこそだった。このことは中国と関係がより深い台湾をみれば、一層明らかだ。台湾は中国が武漢市の異変を公表した昨年大晦日、即注意喚起を発表、1月2日には検疫体制を強化するなど迅速な初動対策でコロナ封じ込めに奏功した。中台確執の歴史を通して、台湾は中国の隠蔽・欺瞞体質を熟知する。世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が習近平国家主席の言い分を疑わず、言われるままに中国との往来をすぐには禁止せず、パンデミックを招いてしまったのとは大違いだ。もちろんASEANで感染が軽微な理由はこれだけではない。SARS(重症急性呼吸症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)など過去の感染症の経験と教訓、さらにはアジア通貨危機やリーマンショックなど国家的危機の経験もASEANの体質を強化し、域内連携や協力の重要性を育んだ。また欧州のような高齢社会でないことも有利に働いただろうし、保健衛生も南アジアやアフリカなどとはレベルが違う。水資源に恵まれ、手洗いや水浴の慣行などもコロナ対策に寄与したはずだ。しかし私には対中経験の言わば試練の差が、東南アジアと欧州や他の地域の明暗を分けた大きな要因のように思える。隣人・中国の巨大な風圧をまともに受けながらASEANは半世紀近くをサバイバルして来たのだ。「不思議の」という形容詞がASEANには似合う。個々の国々は小さくても10カ国まとまると数字以上の存在感を発揮するし、ベトナムとカンボジア、マレーシアとシンガポールのように犬猿関係にありながら最後通牒までは行かないなど、不思議だがナットクさせられる。近年のASEANは、中国の強大化、カンボジア、ラオスなど後発途上国の囲い込み、巧妙な分断外交などの結果、「もはや中華圏」の声も聞かれた。しかし今回のパンデミックでは、発生元・中国と上手く一線を画し、感染爆発も医療崩壊も回避する不思議ぶりを示したと言える。6月末のテレビによるASEAN首脳会議で、久々に南沙諸島問題で中国に物申すことが出来たのも、議長国がベトナムの理由が大きいとは言え、もしコロナ対策に失敗していたら、南沙どころではなかっただろう。中国からの巨額援助に一時、領有権問題を棚上げしたフィリピンのドゥテルテ政権も、援助が額面通りではないと分かるや、対中・対米外交の仕切り直しに入った。インドネシアも中国独自の九段線に基づく領海の主張を認めない書簡を国連に送ったばかりだ。新型コロナウイルスは国の形、地域の有り様を赤裸々に映し出している。中国と不思議のASEANの紆余曲折はまだまだ続くだろう。

- 13 Jul 2020

- COLUMN

-

世界初の「華龍一号」設計の福清5号機で温態機能試験が完了

中国核工業集団公司(CNNC)は3月2日、世界初の「華龍一号」設計採用炉として2015年5月に着工した福建省の福清原子力発電所5号機(PWR、115万kW)で、温態機能試験が概ね完了したと発表した。「華龍一号」はCNNCと中国広核集団有限公司(CGN)双方の第3世代設計を一本化して開発したPWR設計で、中国が知的財産権を保有。現在、福清5号機を含め中国国内で合計5基が建設中であるほか、輸出用の主力設計として国外の原子力市場で積極的な売り込みが進められている。温態機能試験が完了したことで、CNNCは同炉の年内の送電開始に向けて盤石な基盤が築かれたと指摘。同じ設計を採用して5号機の7か月後に着工した同6号機、およびCGNが2015年12月から2016年12月にかけて、CGN版の「華龍一号」設計で着工した広西省の防城港3、4号機(PWR、各118万kW)は、いずれも同設計の実証炉プロジェクトと位置付けられており、これらすべてが年内に送電開始可能と見られる。さらに、これらに続いてCNNC傘下の中核国電漳州能源公司が昨年10月、「華龍一号」設計による漳州1号機(PWR、115万kW)を福建省で本格着工している。機能試験は、系統毎の機能やプラント全体の出力上昇等を試験するために行われる。プラント系統の構成や流量などを可能な限り模擬する常温・常圧の冷態機能試験と、これに続いて原子炉冷却系を高温・高圧状態にした上で実施する温態機能試験があり、福清5号機では1次系と2次系および補助システムの機能を全面的に確認。CNNCは動的と静的両方の安全システムや蒸気タービンなど、原子炉系統とタービン系統の機器すべてで設計要件通りのパラメーターが得られたとしている。中国国内では建設中の5基に続いて、CGNの寧徳5、6号機(PWR、各108.9万kW)建設計画、および漳州2号機(PWR、115万kW)の建設計画で「華龍一号」の採用が決まっている。国際展開については、パキスタンで2015年8月と2016年5月にそれぞれ着工したカラチ2、3号機(PWR、各110万kW)に同設計が採用されており、2号機ではすでに昨年6月、格納容器にドーム屋根が設置された。 また、EDFエナジー社が英国で建設予定のブラッドウェルB原子力発電所(PWR、110万kW×2基)も同じ設計になることから、同国の規制当局は2017年1月から「華龍一号」設計の英国版について「包括的設計審査(GDA)」を実施中。同審査は今年2月に最終段階の第4ステップに進展しており、2021年後半に設計容認確認書(DAC)が発給される見通しである。(参照資料:CNNCの発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 04 Mar 2020

- NEWS

-

ロシアのロスアトム社、今年12月に中国・田湾発電所で7号機を本格着工へ

ロシア国営原子力総合企業ロスアトム社のA. リハチョフ総裁は1月20日、中国・江蘇省で同社が建設した田湾原子力発電所において、今年12月にも7号機を当初予定より5か月前倒しで本格着工することを目指すと表明した。同炉から5か月~10か月遅れで着工する8号機とともに、それぞれ2026年と2027年に営業運転を開始すると見られている。同発電所ではすでに、I期、II期の1~4号機(100万kW級ロシア型PWR)が営業運転中。これに続いて、中国核工業集団公司(CNNC)が仏国の技術をベースに開発した第3世代の100万kW級PWR設計「ACP1000」を採用して、III期の5、6号機の建設が予定されている。IV期の7、8号機については第3世代+(プラス)の120万kW級ロシア型PWR (VVER)設計を採用することになっており、ロスアトム社とCNNCは2018年6月に枠組契約を締結済み。2019年3月には、両炉の建設に関する一括請負契約が両者間で交わされた。ロスアトム社はこの契約に基づき、2019年7月から両炉の原子炉容器に使用する鍛造品など、長納期品の製造を開始している。今回の発表は、2018年2月に営業運転を開始した田湾3号機をロシア側から中国側に正式に引き渡すため、同発電所で開催された記念式典の場で明らかにされた。リハチョフ総裁は7、8号機用建設用地の準備が進む同発電所を視察するとともに、中国国家原子能機構(CAEA)の張克儉主任とも会談。7、8号機では、動的と静的両方の安全系やデジタル式計測制御(I&C)系、二重格納容器、コア・キャッチャーなどが装備されると強調した。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月20日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 Jan 2020

- NEWS

-

加SNC-ラバリン社、中国が建設予定の第3世代・重水炉で準備作業契約 受注

カナダのSNC-ラバリン社は12月2日、中国核工業集団公司(CNNC)傘下の中国核能電力股分有限公司(CNNP)が2021年頃に中国国内で着工予定の新型重水炉(AHWR)2基について、プロジェクトの準備作業契約をSNC社の完全子会社であるCANDUエナジー社が受注したと発表した。同契約の下、主に建設プロジェクトに備えた計画の立案と許認可手続に関わる作業を実施する。中国では現在、CNNCがカナダ原子力公社(AECL)から導入したカナダ型加圧重水炉(CANDU)が2基(各72.8万kW)、秦山原子力発電所Ⅲ期工事として稼働中で、SNC社はAHWRがCANDU炉設計に基づいて開発されている点を指摘。AHWRは第3世代の70万kW級重水炉(HWR)であり、様々な革新的技術を採用したことで、この世代の設計に要求される事項や最新の国際的な安全基準に適合している。その中でも、新たに動的と静的両方の改良型安全系が装備されたほか、メンテナンス経費や資本コストが削減された標準設計になるとした。同社のこの説明は、2016年9月に同社とCNNC、および製造集団である上海電気が「新型燃料CANDU炉(AFCR)」を共同で開発、販売、建設するため、合弁事業体の創設で原則合意した際の、AFCRの説明と同一である。同社と中国側パートナーは、すでに2011年からAFCRの開発を開始し、AFCRの最初の2基は中国で建設するとしていたことから、今回のAHWR計画はこの協力の成果と見られている。SNC社は2011年にAECLのCANDU炉事業を買収していたため、AHWRプロジェクトではその設計と解析、建設、起動、運転に適用される規制面と安全面の要件に沿って、許認可手続の概要説明文書を作成する。具体的には安全設計ガイドや、安全性に関わる設計変更部分の評価書などを準備する。一方のCNNPはこれまで、中国で稼働する原子力発電所の多くで建設と運転を担当しており、秦山発電所Ⅲ期工事については株式の過半数を保有している。また、上海核工程研究設計院(SNERDI)がAHWRプロジェクトの一般設計を担当する組織として参加。今回の契約に関しても、SNERDI はSNC社がCNNPに代わって提出する文書の受け入れと審査を担当するなど、技術管理者の役目を果たすとしている。(参照資料:SNC-ラバリン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月3日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 04 Dec 2019

- NEWS

-

.jpg)

中国の昌江発電所で「華龍一号」を採用したⅡ期工事の起工式

中国の華能核電開発有限公司(HNNP)は11月19日、海南省・自由貿易試験区における建設プロジェクトの1つとして、昌江原子力発電所Ⅱ期工事(3、4号機)の起工式がこの前日に海南島で執り行われたと発表した。 Ⅱ期工事では総投資額394.5億元(約6,100億円)をかけて、中国が知的財産権を保有する第3世代の120万kW級PWR設計「華龍一号」を2基建設する計画。2019年の投資額は18億元(約278億円)を予定しており、3号機の原子炉系統部分で最初のコンクリート打設を2020年8月に実施した後、約60か月の工期を経て2025年の完成を目指す。4号機については、3号機の着工から10か月のインターバルを設けており、2026年に完成させたいとしている。 中国では現在、中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団有限公司(CGN)、および国家電力投資集団公司(SPIC)が3大原子力発電事業者となっており、HNNPは5大電力会社の1つである華能集団公司の傘下企業。昌江原子力発電所建設計画は華能集団公司がCNNCとの共同出資で進めているもので、Ⅰ期工事の1、2号機はすでに、2015年12月と2016年8月に営業運転を開始。採用設計はCNNCが開発した第2世代PWRの「CNP600」だが、総投資額249億元(約3,850億円)というこれら2基により、すでに海南省における電力供給量の3分の1が賄われている。 HNNPはⅡ期工事を「第3世代設計・大量建設時代の先駆け」と位置付けており、昌江発電所で「華龍一号」を複数基建設することで海南島をクリーン・エネルギーの島とし、華能集団公司による原子力産業の発展を印象付ける方針。海南自由貿易試験区で建設案件が増大すれば、習近平国家主席の掲げる国家戦略に貢献することになり、海南省の包括的な経済改革を支援することにもつながる。このような支援の強化により、同省の社会経済は急速に発展するとともに、低炭素でクリーン、安全かつ効率的な近代のエネルギー・システムの建設が促進されるとHNNPは強調している。 (参照資料:華能核電開発有限公司、中国核能行業協会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 25 Nov 2019

- NEWS

-

中国:「華龍一号」を採用した福建省の漳州発電所計画に建設許可が発給

中国の環境保護部は10月9日、中核国電漳州能源公司が「華龍一号」設計を採用して進めている福建省の漳州原子力発電所1、2号機(各PWR、115万kW)建設計画について、国家核安全局(NNSA)が正式に建設許可を発給したと発表した。同サイトでは当初、ウェスチングハウス(WH)社製AP1000が6基建設されることになっていた。しかし、中国が知的財産権を保有する輸出用設計として、中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団有限公司(CGN)両者の第3世代設計を統合した「華龍一号」をNNSAが2014年に承認した後、中核国電漳州能源公司に51%出資するCNNCが国家能源局に採用設計の変更を申請。I期工事の1、2号機に加えて、Ⅱ期工事の3、4号機、およびⅢ期工事の5、6号機まですべて、「華龍一号」で建設することになった。建設サイトに関しては、NNSAが関連の条例等に基づいて立地申請書を審査しており、2016年10月に環境保護部は環境影響評価(EIA)の結果を提示、立地点として承認すると発表した。この段階ではまだ、AP1000が採用設計になると明記されていたが、中国政府は2017年2月、「華龍一号」を4年計画で標準化するという国家重大プロジェクトの実証実施方案を公表。今年7月には国家能源局が、漳州1、2号機に「華龍一号」を採用した建設計画を、原子力発電所建設プロジェクトとして承認していた。環境保護部の発表によると、漳州1、2号機建設計画は中国の国家的な原子力安全に関する法令、および民生用原子力施設の安全管理に関わる規制などを遵守。発電所の設計原則や安全確保関係の活動についても、中国における原子力安全規制の基本要件を満たしているとした。これらに基づき、1、2号機の建設許可発給を決定したと表明。現地では現在、原子炉安全系統部分で最初のコンクリート打設を行うための準備が進展中だが、必要な調整作業が完了すれば、1号機でコンクリート打設を実施することは可能だとした。また、2号機についても、地盤の準備作業に関する点検と承認を条件に、コンクリートを打設できるとしている。「華龍一号」設計は現在、CNNCが福建省で建設中の福清原子力発電所5、6号機(各PWR、115万kW)、およびCGNが広西省で建設している防城港原子力発電所3、4号機(各PWR、118万kW)に採用されている。どちらも同設計の実証炉プロジェクトという位置づけで、今年から来年頃の完成を目指している。同設計はまた、パキスタンで2015年8月と2016年5月にそれぞれ着工したカラチ2、3号機(各PWR、110万kW)にも採用されており、海外における重要な実証炉プロジェクトとなっている。2号機についてCNNCは今月、主要機器が正常に設置されたことを公表している。(参照資料:環境保護部(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月15日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Oct 2019

- NEWS

-

米国原子力輸出の道路閉鎖

輸出市場に通じる道で米国原子力産業各社は「道路閉鎖」に直面している。商業上の課題や核不拡散問題を解決するよう米国政府が様々な措置をとらなければ、米国原子力産業各社はもはやロシア、中国などの国営企業と今日の世界原子力市場で競争するのは困難となっている。今、サウジアラビアは世界の原子力産業界に対し絶好の機会を提供している。元々サウジアラビアは電力需要の伸びに対応するために16基以上の原子力発電所を建設し、電力システムを石油時代後には、よりクリーンなものに変革し、かつサウジ経済に高度技術を持つ雇用を創出する計画だった。この計画は今は若干縮小され数基の原子力発電所を建設することとなっている。このサウジで初となる数基の原子力発電所を受注できれば、受注者はリヤドが引き続き建設する可能性がある多数の原子力発電所建設についても強い立場を獲得することができる。現在、サウジアラビアへの原子力発電所輸出については5社が競合しており、米国ウエスチングハウス社がロシア、中国、フランス、及び韓国の各国営原子力企業と対抗しながらの競争を繰り広げている。数十年前、米国は原子力技術の世界のリーダーだった。当時は米国内にある多数の原子力発電所での運転経験と、それらによって実証された原子力産業の実力を基盤に、輸出市場でも成功をおさめてきた。今日の米国原子力産業界は、国内原子力産業の能力を維持し、かつ将来の輸出市場でも自らの地位を保つことができるよう、輸出市場で原子力発電所を売り込むことに力を注いでいる。米国原子力産業界は、民間の株主が所有する企業群から成り立っているが、これらの企業群は原子力発電所の輸出市場で主に次の2つの「道路閉鎖」に直面している。米国原子力産業各社は、他国の国営原子力企業が提案する魅力的な商業条件と対等な条件提示をすることが困難である。米国は核不拡散につき制約的な政策をとっているため、さほど厳格な要求を示さない他国と比べ、原子力の輸出が制限を受ける可能性がある。商業条件に関する課題米国原子力メーカーが提案する新規炉の設計そのものは大変に優れたものではあるが、競合する他の国営原子力企業が提案する設計と比べ、その設計だけをもって抜きん出て本質的にベストだ、と言える程のものでもない。米国では原子力産業界やその原子力輸出について市場主導型のアプローチをとっているのに対し、中国、ロシアなどの国営原子力企業はより大きな政府間(G2G)関係の一部として原子力を捉えている。それらの国営原子力企業が輸出するに際しては、政府間借款による原子力発電所建設計画への資金提供に加え、より好条件の価格提示や完成までのリスクを受注側が引受けるなどの提案がなされていると考えられる。これら国営原子力企業は自国内の原子力建設計画を原子力輸出の下支えにしながら輸出を行っている。そうした国々では国内原子力産業界のチャンピオンである国営メーカーと国営電力会社が手を組んで自国内の新規原子力発電所の設計・開発、建設を行っている。また自国内での複数の新規原子力建設を通じて、それらの国営原子力企業は原子力に関する経験を蓄積し、自らの原子炉設計を実物で実証し、さらに国内原子力産業内にそれらを通じて実証したサプライチェーンを構築している。これらの全てが原子力輸出を後押しするものとなっている。そうした国営原子力企業は輸出市場で外貨を稼ぎ、国内原子力産業各社に雇用を創出し、輸出先から長期にわたりプラントサービス業務や燃料供給業務を受注する構造を作りあげ、より高い視野から見た各国の地政学的な目標達成にも貢献している。 最近、中国やロシアの国営原子力企業は大きな力をつけており、企業の実力や市場での提案内容を見ると、今や米国の民間原子力企業は水をあけられ、その差はさらに広がっている。ロシアの垂直統合された原子力企業であるロスアトム社は、ロシア国内に留まらずグローバル市場でもロシアのシェアと影響力を維持・拡大することを目標に据えたロシア・エネルギー政策実行の主要プレーヤーである。バングラデシュ、ベラルーシ、中国、エジプト、フィンランド、ハンガリー、インド、イラン、トルコ、ウズベキスタンなどの各国でこうしたロシアの原子力プロジェクトが現在進められ、あるいは計画されている。ロシア国内では初の浮上式原子力発電所の完工や原子力砕氷船群の増強に向け投資が進められている。また世界の原子燃料市場でもその存在感を増しており、いくつかの革新型原子炉開発も同時に進められている。中国が原子力産業に参入してきたのは比較的最近のことだが、国内エネルギーインフラ部門への国家資金投入や 「一帯一路」構想など国内外での活動を活用しながら、国内の原子力企業群を統合させている。中国は壮大な原子力発電所輸出計画をもっており、パキスタンでは既に建設が行われ、アルゼンチンとも交渉が進行している。また英国でも複数の計画が動いている他、サウジアラビアが原子力ベンダーを絞り込んだリスト(ショートリスト)にも名前を連ねている。中国国内では原子力発電所数を急増させることに投資が振り向けられているが、加えて複数の革新型原子炉開発計画や浮上式原子力発電所の開発、原子力砕氷船の開発も進んでおり、さらには原子力航空母艦の建造にも野心を持っているとされる。このようにロシア、中国の両国とも欧州、ユーラシア、アフリカ、南米の諸国において、原子力による地盤を築こうとしている。2019年2月に行われたトランプ大統領と米国商用原子力産業企業との意見交換ではいくつかの点が強調されている。すなわち、米国国内原子力産業界は米国政府の支援を必要としており、特に米国商用原子力産業界は輸出市場における米国政府の支援が必要であること、そして革新型原子炉技術開発を通じて米国が再び世界で原子力産業のリーダーシップを獲得すべきであることが強調されている。輸出市場で米国が他国の国営原子力企業と競争するには、米国政府が国内原子力発電事業(既設原子力発電所の他、新規原子力建設も含め)と原子力技術のイノベーションを支援し、さらに原子力の輸出も支援するような国家としての原子力戦略を立案し実行に移すことが必須である。米国内の原子力発電所数は依然として世界最大ではあるが、もはや輸出市場において米国企業を支援し得るものとはなっていない。ロシアや中国では国内で原子力発電所建設が継続的に行われている一方、米国国内では新規原子力発電所建設がほとんどないことから、輸出市場では米国原子力産業各社への信頼は消失してしまっている。数少ない新規原子力建設計画の一つであるボーグルでの建設費用や工期に関する問題や、サマーの建設中止などの経緯はどう見ても秀逸とは言い難い。こうした問題に加え、米国では既設発電所が早期閉鎖されていることから米国原子力産業界全体の評価が低下するリスクに陥っている。輸出市場で戦っている米国原子力企業各社には、他国の国営原子力企業が活用しているような政府保証による資金調達などの道は開かれておらず、ロシアや中国と対等な立場で競争することはほぼ不可能となっている。他国の国営原子力企業が提示している条件と比較してみると、米国海外民間投資公社(OPIC)や新たに設置された米国開発投資公社(USDFC)による支援だけでは不十分である。米国やその他の国々で革新型原子炉技術の研究開発が進められているが、そうした革新型原子炉の概念も、実際の原子力発電所建設計画で採用され実証されてこそ、はじめて商用原子力発電所の一選択肢となり得るものである。つまり、その概念が適切なもので、これまでの原子炉設計と比較しても追加価値(例えばより高い安全性、高い経済性、柔軟な運転などの様々な特性についての価値)を生み、その革新型原子炉設計が将来の原子力発電所投資に際しての一つの選択肢となり得る基盤を有するものであることが実証計画によって実際に示されることになる。しかし不幸なことに米国内においては新規原子力を建設できる可能性はもとより不透明である。通常の原子力発電所建設計画でさえリスクやコスト問題がある上に、革新型原子炉の初号機という技術リスクが積み重なるような新規建設の可能性はさらに低いと言える。もしも米国政府が他国の国営原子力企業の例に倣って、米国内でそうした革新型原子力発電所に出資し、1基あるいは、複数基建設を行うことになれば、革新的概念を商業的に実現する方向で大きな支援となり得る。米国内での建設計画実現が、輸出市場での米国の革新型原子炉販売に対する強力な宣伝効果となるであろう。このことは米国の天然ガス輸出と比較してみると良い。米国の天然ガス輸出は国が直接出資しているわけではない。世界の天然ガス市場で米国が(例えば、破砕によるガス抽出技術開発や液化施設への投資などを通じて)成功を収めているのは主に民間企業によるところが大きいが、経済的、地政学的見地から米国政府が天然ガス輸出を積極的に推進していることがその背景にはあることは軽視できない。原子力についても、最低限でもガス業界が得ていると同等の水準で国内事業や輸出促進に関して政府が関与していくことが必要である。米国政府は米国の商用原子力発電業界を支援し維持していくための施策を施すべきである。米国内既設原子力発電所が技術的には今後さらに数十年もの運転が可能であるにもかかわらず、経済的理由から閉鎖されてしまうことを未然に防止し、既存の原子炉設計による新規原子力発電所建設を支援し、かつ米国内の革新型原子炉設計の実証計画を支援する、などの施策を米国政府は取る必要がある。また米国政府は米国原子力企業が原子力の輸出市場で競争するに際して、各社を支援するべきである。米国が原子力発電所を輸出し、関連物資やサービスも提供することになれば、原子力発電所の運転期間である60年間もしくはそれ以上の長期にわたって当該国と政治的に良好な関係を築くことができる。核不拡散問題商業条件に関する課題解決に加え、米国の原子力技術、燃料、及び関連サービスの輸出についての政策も見直す必要がある。このことは輸出に際して、米国の核不拡散に対する考え方を当該国が受け入れることを要求していることと密接に関係している。米国の核不拡散政策のため、米国からの輸出に際して、当該国のウラン濃縮などの活動を禁止するなどの強制力がある核不拡散協定締結を求めるという制約がかけられている。数十年前、米国が原子力発電技術のリーダーであった頃は、核不拡散協定(いわゆる123協定((訳注:1954年原子力法第123条(他国との協力)に基づく協定)))の締結に応じた国だけに原子力発電技術を輸出することで、原子力技術の輸出を活用しながら米国の核不拡散に対する考え方を世界に広めていた。一部の国々(例えばUAE)は核兵器開発計画に転用される可能性があるウラン濃縮や燃料再処理技術獲得を制限する内容の123協定締結を要求された。これは123協定の黄金律と呼ばれてきた。米国はこれによって締結国が核兵器に手を伸ばす可能性を封じる一方、米国各企業は原子力技術、燃料やサービスを締結国に売ることができた。しかしながら、今や米国原子力産業各社はそうした制約を相手国に要求しない国々とグローバルな競争を繰り広げる状況になっており、米国の核不拡散政策は現状とうまく整合しないものとなっているように思われる。米国の原子力技術に関連する濃縮と再処理だけを対象とする標準的な123協定と比べ、サウジアラビアに対しては当該国の濃縮と再処理を一切禁止するという、より強固な123協定締結を要求しようという米国内の強い黄金律へのこだわりは、原子力発電プラント輸出市場での米国成功の足かせとなってしまうかもしれない。これに対してロシアや中国は原子力発電所輸出に際して、既存、将来計画を問わず、こうした制約は課していない。この米国の核不拡散に対する考え方は、新たに原子力を開発する国々が自国内で燃料サイクルを完結させることは認めず、当該国は世界の市場に依存しながら燃料を輸入するべきで、またそうしなければならない、ということを前提にしたものである。理想郷では輸入燃料と世界市場に依存していくことも可能なのかもしれない。だが、それは非常に大規模な原子力発電所への投資についてさらに大きなリスクを追加することになるであろう。(例えば燃料がなければ発電はできず、資産価値は無に帰し、さらに電力系統も崩壊するかもしれない。)しかし、新規に原子力を導入する国々は、原子燃料の供給安定性確保の観点からウラン濃縮をあきらめることには抵抗を示している。新規原子力発電所建設計画を有する国が、燃料供給の安定性を考えて自国の原子力発電所の運転寿命期間を通じて原子燃料を自ら確保しようとするのは正当な懸念からというべきである。そうした国々は単なる調達上の商業的懸念に留まらず、国家としてインフラ構築の懸念、関心も有している。包括的な原子燃料の供給安定性の評価を行うとするならば、自国内に燃料製造能力(すなわちウラン濃縮を含む能力)を確保することも選択肢の一つとして検討を行うこととなる。米国の原子燃料の供給安定性確保は、その大部分が原子力発電所の所有者である電力会社に委ねられており、電力はこの問題は商業的な問題、即ち原子燃料調達の戦略を通じて達成すべき問題であると捉えている。しかし、米国の原子燃料製造能力は衰退傾向にあり、米国においてすら原子燃料の供給安定性確保に関して懸念が示されている。米国では原子燃料のウランの大部分(すなわち約95%)は輸入されており、2018年に行われたウラン輸入に関する232条調査((訳注:米国1962年通商拡大法232条(国家安全保障を理由に貿易相手国に対する制裁を可能にする)に基づく調査))ではこの輸入ウランに依存していることで引き起こされる国家安全保障上の問題に焦点があてられた。最後まで残っていたイリノイ州のハネウェル社のメトロポリスウラン転換工場が2017年に稼働を停止し、米国内には稼働中のウラン転換工場はなくなってしまった。米国内の濃縮ウラン製造能力は、外国企業であるウレンコ社が国外の濃縮技術を使ってニューメキシコ州に作った工場のみである。その中、2019年に米国エネルギー省が計画した「高含有率低濃縮ウラン(HALEU)実証計画」((訳注: High-Assay Low Enriched Uranium (HALEU)、5~20%程度の濃縮度を持つ低濃縮ウラン。革新型原子炉などでの活用が念頭に置かれている。))は米国起源の技術によるウラン濃縮能力を一部再構築することになると考えられる。原子力発電所を建設したいと考えている国々が持っている原子燃料の供給安定性に対する懸念を減じ、さらには払拭することができるならば、それらの諸国が感じている自国内でのウラン濃縮能力確保の必要性について再考を促す上で効果がある。こうした点を念頭に置いて、米国は原子力発電所の輸出と関連付けられた新たな原子燃料の供給安定性確保の仕組みを創り出すべきであり、米国のこれまでの極めて厳格な核不拡散政策に基づく制約については、原子燃料供給安定性に対して合理的な配慮を払うことに力点をおいたものに進化させていく必要がある。結論原子力を保有するということは、エネルギーの多様化、エネルギーの自立、クリーンで信頼度高いベースロード電源の獲得など原子力が持つ様々な便益を享受する特別なクラブに当該国が入会するということである。原子力発電所を建設したいと考えている諸外国は、米国の原子力発電技術を使いたいと考え、また米国とより深い関係を構築したいと思っているとしても、そのためには他の国営原子力企業が提示するより魅力的な商業条件や、ウラン濃縮に対して制約を課さないなどの好条件を拒絶する必要があり判断に窮している。商業条件に関する課題と核不拡散問題に関する問題を解決するための何らかの施策を米国政府がとらなければ、原子力発電輸出を通じて得ることができるであろう長期にわたる外交、国家安全保障上の効果全てを米国の競争相手諸国に譲ることになってしまう。今や列強各国が競争する時代になっており、他方で中国やロシアの国営原子力企業はそうした点を主要な強みとして輸出を行っている。 本コメンタリーはメリサ・S.ハーシュとエドワード・キーが執筆した。本コメンタリーの要約版は大西洋評議会(アトランティック・カウンシル)のエナジー・ソース欄で公表されている。 PDF版 ニュークリア・エコノミクス・コンサルティング・グループ(NECG)は、原子力発電事業に関する経済、ビジネス、規制、財務、地政学、法律など、多様で複雑な課題を掘り下げて分析している。我々が依頼元に提供する報告は客観的かつ厳格な分析に基づくものであり、かつそれらは実業界での経験を基にまとめられている。

- 25 Mar 2019

- STUDY