キーワード:中国

-

資源大国なき資源市場への備え 後編

前編はこちら3月26日、米国のジョー・バイデン大統領は訪問先のワルシャワで演説を行い、ロシアのウラジミール・プーチン大統領について、「願いを込めて言えば、この男は権力の座にとどまれないだろう」と語ったことが国際社会で問題視された。少なくとも西側諸国においては、ロシアによるウクライナへの侵攻は主権国家への侵略行為と見做されている。しかし、ある国の元首が他の主権国の元首に関してその適・不適を不用意に言及することは、内政干渉の疑いが濃厚であると批判されてもやむを得ない。特にウクライナ危機を早期に収拾するにはプーチン大統領への説得が欠かせないとの見方も根強くあるなか、逆に挑発するような発言への懸念が指摘されているわけだ。もっとも、バイデン大統領は確信犯の可能性があるとも推測されている。内政干渉問題を指摘するのはあくまで政治家や有識者であり、一般の米国民の心情はむしろバイデン大統領の発言に近いだろう。プーチン大統領を激しい言葉で批判することにより、11月の中間選挙へ向け、強いリーダーとしての印象付けを狙う意図があったのではないか。さらに、備蓄石油の放出を発表した3月31日の記者会見において、バイデン大統領は、「十分な証拠があるわけではなく、現時点でこの点に重きを置くつもりはない」と断りつつ、「プーチン大統領は孤立しているかもしれない。彼が何人かのアドバイザーを解雇したか、自宅軟禁している気配がある」と語った。ウクライナ危機は、明らかに情報戦の様相を呈している。もっとも、ロシア国内での情報統制に腐心するプーチン大統領に対し、バイデン大統領は失言まがいの言葉を駆使してロシアの非を世界に訴え、これまでのところその戦略は奏功しているようだ。バラク・オバマ、ドナルド・トランプ両大統領の時代、国際社会における米国のリーダーシップは明らかに低下した。ロシアによるウクライナへの侵攻は計算外としても、バイデン大統領は積極的に情報を開示し、発言することによって少なくとも西側諸国における米国の主導的地位を再構築することに成功している。また、2020年の大統領選挙を通じて地球温暖化対策の重要性を訴え、大統領就任後はシェール開発への規制を強化した。もっとも、国際社会における温室効果ガス削減の動きは、化石燃料事業者の投資抑制によるエネルギー価格高騰の要因となった感は否めない。世界的にインフレ圧力が強まり、米国経済においてはスタグフレーションのリスクも指摘されている。バイデン政権は、地球温暖化の旗を掲げつつ、シェールガス・シェールオイルについては政策の見直しを模索していたのではないか。政治的にリスクの高い軌道修正と言えるが、ウクライナ危機は結果としてバイデン政権に恰好の理由を提供した。米国はロシアの肩代わりをする形でシェールガス・シェールオイルの輸出拡大を図るだろう。その政策転換を正々堂々と進めるためにも、バイデン大統領にとっては洗練された情報戦略が必要なのだと推測される。 ロシア国民がプーチン大統領を支持する理由ウクライナ危機の行方は予断を許さない。ただし、戦争が長期化し、特に市民の犠牲者が増えるに連れ、ロシアは外交面だけでなく、経済的にも国際市場への復帰が難しくなりそうだ。西側諸国によるロシア経済への様々な措置は、時間の経過と共にロシア国民の生活に影響を及ぼすだろう。ちなみに、英国のエネルギー大手であるBPの統計によれば、2020年、天然ガスの調達に関するEUのロシアへの依存度は42%に達していた(図表1)。ウクライナへの侵攻で西側諸国が気付かされたのは、ロシアが国際法に従う国ではないと言う事実だろう。それにも関わらず、EUがロシアによる天然ガスの供給に頼る状態を続けた場合、深刻な安全保障上の問題を抱える可能性は否定できない。従って、ウクライナとロシアが停戦に合意しても、EUは天然ガスの調達に関するロシアへの依存度を段階的に引き下げるだろう。プーチン体制の下、ドイツがノルドストリーム2の開業を認める可能性も限りなくゼロになった。プーチン大統領が就任したのは2000年5月だ。2008年から2012年までは憲法上の再選規定により首相職に退いたが、2012年5月には選挙を経て再び大統領に返り咲いた。20年以上権力の座におり、ロシア国民から高く支持されている理由は、国民に経済的な豊かさをもたらしたからではないか。大統領就任時、ロシア国民1人当たりのGDPは5,324ドルだった(図表2)。それが2期8年に亘る最初の大統領としての任期を終えた際、1人当たりGDPは9,093ドルになっていた。実質成長率は年平均6.9%であり、ロシア経済は低所得国から中所得国へ飛躍したわけだ。高い経済成長を遂げる上で、プーチン政権が注力したのはエネルギーを中心とした国営系企業の育成と外資の誘致だった。そのため、プーチン大統領はロシア経済を国際市場へ統合する上で様々な改革を行い、国営を含めたロシアの主要企業は少なくとも表面上、西側諸国の経済ルールや商慣行を受け入れてきたと言える。もちろん、例外もあった。2006年9月、ロシア政府がサハリン2に関する環境アセスメントの不備を理由に開発中止命令を出し、同年12月、国営企業であるガスプロムがサハリン・エネジー株式の過半を強引に入手したのは、そうした例外のうちの1つだろう。今回のウクライナ侵攻で、ロシアに対する西側諸国・企業の信用が失墜したことは間違いない。EUは将来に向けたエネルギーの安定的確保について、経済、安全保障の両面から見直さざるを得ず、当然の帰結として調達先の多様化を推進すると考えられる。 中国はロシアの石油・天然ガスを引き受けるか?日本国内では、サハリン1、2の権益に関し撤退論も台頭した。もっとも、岸田文雄首相は、3月31日、衆議院本会議で答弁し、これらの権益を維持する方針を明言している。日本の燃料調達に重要な役割を果たしていることが理由だ。さらに、日本政府周辺や経済界においては、日本が撤退した場合、ロシアは中国に権益を売却する可能性が指摘されている。もちろん、その可能性はあるものの、この問題はそう単純ではないだろう。日本が撤退した場合、中国はロシアの足下を見て安く買い叩こうとする可能性が強いからだ。ロシア側はそれを懸念、「非友好国」に指定しつつも、今のところ日本をサハリンから締め出す動きは見られない。一方、中国にとっては、サハリンから新たなパイプラインを敷設することで、天然ガスの安定調達を期待できる。その反面、ロシアへの依存度が高くなり過ぎると、今のEU同様、エネルギー安全保障上の深刻な問題を抱える可能性は否定できない。つまり、ロシアと中国がなんらかの件で対立した場合、ロシアが天然ガス供給を交渉材料にするリスクが高まるわけだ。ロシアは核保有国なので、中国が軍事力でロシアを脅かすことは困難と言える。これまで、中国は天然ガスの調達先をかなり分散させてきた(図表3)。近年におけるオーストラリアとの関係悪化から、同国からの輸入をロシア産に置き換える可能性はあるものの、エネルギー安全保障上、石油も含めて多様な供給源確保をロシアとの経済的結合強化より優先させると見られる。そうした中ロ双方の思惑を冷静に考えた場合、両国が蜜月関係になるシナリオはかならずしも現実的ではない。特にロシアによるウクライナ侵攻が泥沼化しつつあるなか、中国はロシアと一定の距離を保とうとするのではないか。 ロシア経済の長期的苦境を示す象徴的な撤退日本にとって、天然ガス(LNG)の安定調達は経済・安全保障上の重要課題だ。そのリスクを冷静に考慮した場合、ロシアからの輸入削減を段階的に進めざるを得ないだろう。ただし、必要量のスケールと経済へのインパクトから見て、ロシアを国際市場から排除するハードルが最も高いのも天然ガスであることは間違いない。ロシアが世界の純輸出量の40%を占める天然ガス価格は、欧州の指標とされるオランダ市場において2020年に入り急騰した(図表4)。EUが2030年における温室効果ガス排出量削減の目標について、従来の1990年比40%減から、55%減へ引き上げると発表したことが背景だ。温室効果ガス排出量取引(EU-ETS)における排出枠価格が急上昇し、石炭からのシフトが見込まれる天然ガスの値上がりが著しくなった。仮にロシアがウクライナへ侵攻していなくても、燃料価格は高止まりしていたのではないか。そこにウクライナ危機が重なった。日本を含む西側のエネルギー輸入国は、価格の高止まりを前提に安定調達を考えなければならないだろう。一方、ロシアは政治・外交的にも経済的にも国際社会には簡単に戻れない状況に陥った。それを端的に示すのが、米国の大手投資銀行の動きだ。1998年、ロシア国債のデフォルトに端を発した国際的な金融危機の際には、米国の大手ヘッジファンドであるLTCMが破綻したこともあり、米系大手投資銀行はロシア政府のアドバイザーとして重要な役割を果たした。しかし、今次のウクライナ危機に際し、ゴールドマンサックス、JPモルガンなどはロシアからの撤退を表明している。もちろん、それはウクライナ侵略に対する究極の批判的姿勢の発露だろう。ただし、中国が民主派を抑圧し、英国による返還から50年間に亘る1国2制度堅持の約束を反故にした香港から撤退した米欧主要銀行がないことも事実だ。米系大手投資銀行は、ロシアの経済的苦境が長期にわたるとの判断に至ったのではないか。ロシア経済の場合、貿易黒字がGDPの約8%に達している。日米通商摩擦が激化、G5がニューヨークのプラザホテルでドルの実質的な切り下げを決めた1985年、日本の貿易黒字対GDP比率は4%だった。つまり、ロシアは貿易立国であり、輸出の約半分は天然ガス、石油、希少金属など資源が占めている。その資源輸出が長期にわたって滞ると想定されるからこそ、世界有数の投資銀行が同国から逃げ出しているのだろう。 資源国でない日本の苦境日本が備えるべきは、世界最大の天然ガス輸出国、世界第2位の石油輸出国である資源大国が、エネルギー供給のメジャープレーヤーではなくなる可能性だ。それは、化石燃料の需給ひっ迫が長期化することを意味する。米国の場合、インフレを懸念するバイデン政権は、あまり役に立たない備蓄石油の放出以上に、シェールガス・シェールオイルの開発と生産、そして輸出を政策的に後押しするだろう。また、シェール革命以降、疎遠になっていた感のある中東の主要産油国、産ガス国との関係改善に乗り出す可能性が強い。産油国・産ガス国側が、供給量を確保する代償として、高価格の維持を求めたとしても、米国は自らも産油国・産ガス国としてその恩恵を享受することもできる。一方、日本経済は、大きな影響が避けられそうにない。電力・ガスシステム改革により誕生した新電源の多くが、既に逆ザヤで経営難に陥った。もっとも、それ自体は2007年の米国におけるカリフォルニア電力危機が既に示唆していたことだ。不正会計により破綻したエンロンは論外としても、結局のところ電力事業は発電部門を含めたスケールメリットがなければ、何か想定外の事象が起こった場合の対応が難しいのだろう。家計は既に電気料金の値上がりに直面している。例えば東京電力の場合、電力価格に燃料費の増減を反映させる仕組みである燃料費調整額は、2021年の平均は基準電力料金からキロワット時当たり3.32円の値引きだった(図表5)。しかし、今年5月は2.74円のプラスだ。環境省によれば、平均世帯が1年間に使用する電力は4,322kWhなので、年率換算にすると昨年平均から2万6,200円の負担増になる。もちろん、賃金が十分に上がっているのなら吸収できるが、過去10年間、勤労世帯の主たる所得者の年平均賃上げ率は0.4%に過ぎない。2021年の平均賃金を前提にすれば、額にして2万6,500円程度だ。つまり、賃上げ分は電気料金の値上がりで消えてしまうことになる。日本国内でもインフレ圧力が強まる見込みであり、2022年の家計はかなり厳しい状況に追い込まれるのではないか。この問題に対応するためには、化石燃料の代替調達先を確保すると共に、原子力発電所の再稼働を進め、リプレース、新設の議論をしっかり進めなければならない。2011年3月11日以降、政治は原子力に関する議論を極力避けてきたが、最早、猶予は許されないだろう。ちなみに、テスラの経営者であるイーロン・マスク氏は、ウクライナ危機を受けた3月7日、以下のようなツイートをしていた。非常に優れた主張と考えられる。Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones. This is *critical* to national and international security. For those who (mistakenly) think this is a radiation risk, pick what you think is the worst location. I will travel there & eat locally grown food on TV. I did this in Japan many years ago, shortly after Fukushima. Radiation risk is much, much lower than most people believe. Also nuclear is vastly better for global warming than burning hydrocarbons for energy.(希望を持って言えば、欧州諸国は休眠中の原子力発電所を再稼働し、発電量を増加させる必要があることは極めて明白だ。それは、国及び国際的な安全保障に「決定的」である。原子力について誤解に基づき放射線リスクがあると考えている人々は、最悪の場所を何処と考えているのか挙げて見るがよい。私はそこへ行きTVカメラの前で栽培された食料を食べるつもりだ。何年も前のことだが、福島の事故の直後に日本でそれを実行した。放射線のリスクはほとんどの人が考えているよりも極めて低い。さらに、原子力はエネルギーとして炭化水素を燃やすよりも地球温暖化抑止にとって極めて効果的だ。)

- 10 May 2022

- STUDY

-

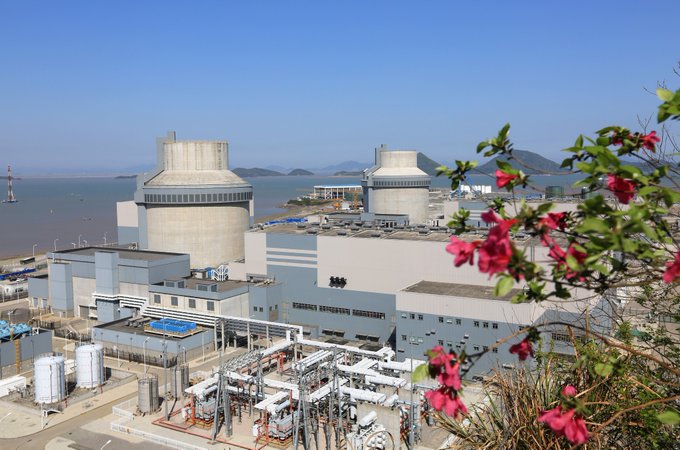

中国の紅沿河6号機が送電開始

中国広核集団有限公司(CGN)は5月2日、遼寧省の紅沿河(ホンヤンフ)原子力発電所で建設していた6号機(PWR、111.9万kW)を同日の午後、初めて国内送電網に接続したと発表した。接続プロセスの中で、6号機のパラメーターはすべて正常かつ安定しており、良好な状態。建設工事は最終負荷試験の段階に入り、168時間の試運転など各種の起動試験を経て、今年の後半にも営業運転を開始する見通しである。同発電所では、同型の5号機が2021年7月末、同国内51基目の商業炉として営業運転を開始した。同年12月、山東省では華能山東石島湾原子力発電所(ペブルベッド型モジュール式高温ガス炉の実証炉、21.1万kW)が送電開始し、今年3月には福建省の福清原子力発電所6号機(「華龍一号」、115万kW)が営業運転を開始。紅沿河6号機はこれらに次いで、中国で54基目の商業炉になると見られている。紅沿河5、6号機は同発電所のⅡ期工事に相当し、第3世代炉に分類される「ACPR1000」設計を採用。同設計は1~4号機で採用された第2世代改良型の「CPR1000」と同様、フランスのPWR技術をベースにCGNが開発したものである。Ⅱ期工事の建設は中国・東北地方の振興を支援する重大施策の一つに位置付けられており、同地方のエネルギー構造の合理化を目指すとともに環境汚染対策の一つにもなっている。紅沿河Ⅱ期工事はまた、2011年3月の福島第一原子力発電所事故以降、CGNが国家発展改革委員会から2015年3月に初めて承認を受けた新規の原子炉建設計画。同発電所の建設と運営・管理は、CGN傘下の遼寧紅沿河核電公司(LHNPC)が担当しており、CGNと国家電力投資集団公司が45%ずつ出資。残りの10%は大連建設集団公司が出資している。LHNPC は2015年3月に5号機を着工したのに続き、同年7月に6号機の建設工事を本格的に開始。今年の3月25日から28日にかけて、LHNPCは生態環境省・国家核安全局(NNSA)による監督の下、6号機に157体の燃料集合体を装荷、4月21日には同炉で初めて臨界条件を達成していた。(参照資料:CGN、LHNPCの発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 May 2022

- NEWS

-

資源大国なき資源市場への備え 前編

ロシア軍によるウクライナ侵攻から2か月が経過した。率直に言って、ウラジミール・プーチン大統領がウクライナへの侵略を決定することは考えておらず、且つウクライナ国民がウォロディミル・ゼレンスキー大統領のリーダーシップの下でここまで粘り強く抵抗することも予想できなかった。ロシアによる短期決戦の目算が狂ったことで、ウクライナにおける一般市民の被害は甚大なものになり、苛立つロシア軍は占領地域で残虐行為を重ねていると報じられている。ロシアの戦争犯罪が立証された場合、貿易立国であるロシア経済へ長期的に厳しいダメージを与えるだろう。同時に世界最大級の資源大国から天然ガスや石油、小麦、希少金属などの調達を抑制せざるを得ない以上、日本を含む多くの国・地域にとり強力なインフレ圧力になると考えられる。ただし、ウクライナ国民の辛苦、そして民主主義の大義を護るため、西側諸国はそれに耐えなければならない。恣意的な理由による他国への侵略を容認すれば、同様の事態が東アジアを含む世界各地で起こりかねないからだ。日頃、リベラル派を自認する某テレビ局の記者が、同局の番組に出演し、ウクライナ軍の実質的な降伏を唯一の解決策と評論したらしい。どのような意図だったのかは不明だが、ウクライナの人々にとっては全くの余計なお世話なのではないか。ロシア軍の侵略に対しどのように臨むかは、優れて主権を持つウクライナ国民が決めることだ。戦うか、降伏するかをウクライナに助言する権限が、直接的な脅威に晒されていない日本の記者にあるとは思えない。また、仮にこの降伏論の前提に立つ場合、力による現状変更を追認することにより、世界の軍拡競争に歯止めが掛からなくなる。強い軍事力を持つことで、他国への侵略や脅迫がまかり通ることになるからだ。さらに深刻なことは、ロシアがウクライナ国民の尊厳に敬意を表し、人道的な姿勢で臨むとは考え難いことではないか。ブチャなど一時的にせよロシア軍の支配下におかれた地域に関する報道を見る限り、ウクライナが降伏すれば、国民は自由を奪われ、法律に基づかない残虐行為や性的暴行が行われる恐れもある。少なくとも映像が伝えるウクライナの惨状に触れる限り、どの国、どの人種に属す人であろうが、大半はロシアによる蛮行が一日も早く収束し、ウクライナに平和が戻ることを祈らずにはいられないだろう。ロシアの一般国民も本来はそうであると信じたいが、残念ながら正しい情報が伝わっておらず、善悪の判断材料を決定的に欠いているようだ。ただし、ロシア軍の損害も小さくないと見られる上、西側諸国による経済制裁により、ロシア国民の暮らしは中長期的に悪化する可能性が強い。ウクライナ国民が侵略者と戦うと決めた以上、日本を含む民主主義国家の陣営はそれぞれの立場で最大限の支援を実行すべきである。日本は軍事的なサポートが困難であり、3月23日、ゼレンスキー大統領が国会においてリモートで行った演説でもそれは求められなかった。ただし、経済的支援に加え、生活必需品の供給や避難民の受け入れ、戦後の復興支援などやるべきことは山積している。特に最大の側面支援は、ロシアへの経済制裁を強化し、天然ガス、石油など資源調達の依存度を速やかに低下させることだろう。 長期戦の様相を呈するウクライナ危機トルコのレジェップ・エルドアン大統領の仲介もあり、イスタンブールなどでウクライナとロシアの停戦交渉が断続的に行われてきた。外交・安全保障政策の関係者、安全保障・軍事に詳しい専門家の方々に話を聞くと、2月24日に開始された侵攻当初、ロシア軍はウクライナ全土の掌握を目指していたとの見解で一致している。機動部隊の電撃的な投入により首都キーウを中心とした主要都市を短期間で制圧、ゼレンスキー大統領を解任して傀儡政権を樹立する計画だったのではないか。ウクライナへの侵攻に当たり、ロシアのプーチン大統領が主張した停戦の条件は次の5つだった。ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟阻止ウクライナの非武装・中立ウクライナの非ナチ化クリミア半島におけるロシアの主権の承認ドネツク・ウルガンスク両州における親ロ政権の独立承認このうち、ゼレンスキー大統領は、既にNATOへの早期加盟は目指さないとの方針を示している。ロシアとウクライナは1,576㎞の長大な国境を接しており、NATO軍がウクライナへ駐留することは、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、アドルフ・ヒトラー麾下のドイツ軍の侵攻を受けた経験のあるロシアとしては、安全保障上、極めて深刻な問題なのだろう。それが隣国を侵略する正当な理由になるとは思えないが、ゼレンスキー大統領が求める新たな安全保障の枠組みを前提とすれば、ウクライナのNATO加盟問題は妥協点を見出せる可能性が強い。一方、全く一致点がないのは領土に関わる問題だろう。ウクライナの中立化が実現しても、ロシア軍のダメージや西側諸国による経済制裁の影響を考えた場合、それだけでは軍事侵攻を始めたプーチン大統領にとって十分な成果ではないと考えられる。ウクライナ軍の頑強な抵抗で首都キーウなどの制圧を断念したかに見えるロシア軍だが、部隊を再編した上でマリウポリなど東部の要衝を陥落させ、ロシア系住民が一部を実効支配してきたドネツク、ルガンスク両州のウクライナからの独立を目指している模様だ。5月9日は例年恒例の対ドイツ戦勝記念日であり、プーチン大統領はその日までにウクライナ東部において一定の戦果を挙げ、内外に向け勝利宣言を行う意向との見方が強まった。逆に言えば、クリミア半島、ドネツク・ウルガンスク両州における何らかの戦果がなければ、ロシア国内での指導力低下を懸念するプーチン大統領は停戦合意を決断できない可能性もある。クリミア半島は2014年3月から既に実効支配しており、新たな戦争には新たな戦果が必要なのではないか。外からは盤石に見えるプーチン大統領の権力基盤だが、自ら始めた戦争の泥沼化で国力の低下を招けば、指導力を失う契機にもなり得るだろう。これに対して、ゼレンスキー大統領は、当然ながらクリミア半島を含め「領土は1ミリたりとも渡さない」との姿勢を堅持している。武力侵攻を受けたことにより領土の割譲に応じた場合、相手国は軍事力を背景に次々と領土的野心をエスカレートさせかねない。つまり、ドネツク、ルガンスク、そしてクリミア半島に関する妥協案について、ウクライナが受け入れることは考え難いだろう。畢竟、決着が軍事的成果に委ねられる可能性は強い。ロシア側はウクライナ東部における支配地域の拡大に全力を傾けることが予想される。これに対して、米国を中心にNATO加盟国から追加の支援を受け体制を立て直したウクライナ軍は、粘り強い抵抗を続ける見込みだ。軍事力に劣るウクライナとしては、長期戦に持ち込むことにより、ロシア軍、そしてロシア経済が疲弊するのを待つことになるだろう。1991年12月、旧ソ連が消滅した要因の1つは、1979年12月にアフガニスタンへ侵攻、何も得るものなく1989年2月に撤退を余儀なくされたことだった。双方の主張には大きな隔たりがあり、結果として停戦交渉は進捗せず、戦闘は長期化の可能性を強めつつある。ただし、侵略戦争が持久戦になった場合、侵攻した側が不利になるのが歴史の教訓と言える。機動力による電撃戦を得意としたドイツ軍がソ連侵攻で躓いたのは、スターリングラード(現ボルゴグラード)、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の攻防戦において、いずれも想定外の長期戦を迫られたことだった。 突き付けられた世界の分断20年以上前であれば、ロシア軍は一般民間人への攻撃や支配地域における住民の殺害をある程度隠蔽できたかもしれない。しかしながら、多くの人がスマートフォンを所持し、ネットを通じて世界とつながっているSNS時代において、事実を長時間にわたり覆い隠すことは不可能だろう。また、米国はウクライナにおける戦況について、偵察衛星の映像、通信の傍受、ウクライナ政府からの情報、ロシアやウクライナ及び周辺国での人的な諜報活動を複合的に組み合わせ、ほぼリアルタイムで正確に把握していると考えられる。その米国は、早い段階から積極的に警告を発するなどウクライナ政府と共に情報戦でロシアを圧倒した感が強い。ロシアは侵攻そのもののみならず、国際法に違反すると見られる残虐な行為により、国際社会の強い怒りと不信感を買った。仮にウクライナでの戦闘行動がなんらかの合意を経て停戦に至ったとしても、プーチン大統領の在任中、ロシアが国際社会へ本格的に復帰するのはかなり難しいだろう。元は同じ国とは言え、主権国を武力侵攻し、無辜の国民に多大なる犠牲を強いた以上、同大統領、そして国家としてのロシアが西側諸国との関係を修復するのは容易ではないと考えられる。ロシアが安全保障理事会の常任理事国である国連を除いた場合、同国と西側主要国が参加する唯一の枠組みはG20だ。今年は11月15-16日にインドネシアのバリ島で首脳会議が予定されている。もっとも、このG20は、条約に基づくものではなく、あくまで任意の集まりに過ぎない。G20による初のイベントは、1999年12月15-16日、ドイツのベルリンにおいて開催された財務相・中央銀行総裁会議だった。1997年のアジア経済危機、1998年のロシアショックを受け、主要先進国だけでなく、有力な新興国を含めた協議の枠組みが必要とされたのだ。G20による首脳会議は、リーマンショックによる国際的な金融危機を背景に、2008年11月14-15日、ワシントンD.C.で行われたのが第1回である。バイデン大統領は、3月24日、訪問先のブリュッセルで記者会見に臨んだ。この時、「ロシアをG20から排除すべきか」との記者の質問に対し、「私の答えはイエスだ。ただし、G20の判断による」と答えている。この件に関しバイデン大統領に明確な権限があるわけではなく、最終的にどの国を招待するか決めるのは、今年の議長国であるインドネシアのジョコ・ウィドド大統領に他ならない。ちなみに、国連総会で3月2日に行われた『ロシアに対して軍事行動の即時停止を求める決議案』、及び3月24日の『ウクライナの人道危機に対する決議案』は、賛成が141か国、140か国の圧倒的多数でいずれも採択された。G20参加国・地域のうち、国連加盟国ではなく総会での投票権がないEUを除く19か国の投票行動を見ると、G7に加えてインドネシアを含む8か国、計15か国が2本の決議案いずれにも賛成している(図表1)。一方、中国、インド、南アフリカの3か国は両案で棄権に回り、反対したのは当事国であるロシア1国のみだった。しかし、国連人権理事会におけるロシアの資格を停止するための4月7日の決議では、G20のなかでブラジル、インドネシア、メキシコ、サウジアラビアが棄権、中国は反対に回ったのである。決議は可決されたものの、G20の間で亀裂が大きく広がった感は否めない。仮にウクライナで停戦が実現、ジョコ大統領がプーチン大統領に招待状を送り、プーチン大統領が出席を決断した場合でも、G20首脳会議の開催には様々な課題が想定される。日米欧主要国が参加を取り止めてG7首脳会議などで対抗、G20の枠組みが崩壊する可能性も十分にあり得るのではないか。ロシアがクリミア共和国、セヴァストポリ特別市を編入した2014年、当時のG8はプーチン大統領を議長としてソチで首脳会議(サミット)を開催する予定だったが、ロシア以外の7か国は出席を拒否、6月4-5日にブリュッセルでG7首脳会議を行った。これ以降、1998年から続けられてきたG8の枠組みは消滅し、西側諸国のみのG7に戻っている。2020年6月に米国で行われる予定だったG7サミットでは、ドナルド・トランプ大統領(当時)がプーチン大統領の招待を示唆した。しかしながらコロナ禍により首脳会議は延期され、同年11月の大統領選挙でトランプ大統領が敗北したことから、結局、この年は開催が見送られた。3月23日に行われたゼレンスキー大統領による日本の国会でのリモート演説において、同大統領は1)ロシアへの経済制裁継続、2)ウクライナの復興支援、3)国連改革──の3点を日本の国会議員に訴えた。日本の立場を理解し、先述の通り軍事的要素を絡ませない非常に冷静な要請だったと言える。もっとも、第2次大戦の戦勝国である5か国が安全保障理事会で拒否権を持つ以上、国連の組織を変えるのは容易ではない。そこで、日米欧の間ではG7の強化を軸とした新たな国家間連携の枠組みが模索されている可能性がある。中国が国際社会に存在感をアピールしたのは、2008年の第1回首脳会議において、胡錦涛国家主席(当時)が表明した4兆元(約56兆円)の経済対策だった。成長著しい新興国が巨額の財政支出で経済を支える意欲を示し、リーマンショックに慄く世界の金融市場に強い安心感を与えたからだ。そのG20首脳会議が休業状態に入るとすれば、中国がG7に対抗して新たな枠組みを模索することも十分に考えられる。ウクライナ危機は、世界が分断の時代に入った事実を我々に突き付けているのではないか。(後編へ続く)

- 06 May 2022

- STUDY

-

中国国務院、三門、海陽、陸豊の3サイトでWH社製AP1000を含む大型炉の建設を承認

中国の国務院は李克強首相が議長を務める4月20日の常務委員会で、浙江省の三門原子力発電所と山東省の海陽原子力発電所、および広東省で計画されている陸豊原子力発電所で、新たに大型炉を合計6基建設する計画を承認した。常務委員会は議論の中で、エネルギーは社会経済的な発展を支える基盤であると指摘。その発展に必要な条件が十分整った中で、エネルギー開発プロジェクトを先々まで計画・準備し、前に進めることが重要だとしている。三門と海陽の両サイトでは2018年から2019年にかけて、ウェスチングハウス(WH)社製の120万kW級AP1000が2基ずつ営業運転を開始。WH社は4月26日付けの発表の中で、「当社製AP1000の建設が中国で新たに4基決まったことを歓迎する」とコメントした。これにより、世界のAP1000は米国で建設中のものを含め合計10基になるとした上で、「現在中国で稼働するAP1000は最も進んだ実証済みの技術を採用しており、稼働率その他の性能指標で記録的な高実績を蓄積。米国と中国は、安全でクリーンかつ信頼性の高いベースロード用電源であるAP1000技術の実証で、それぞれがリーダー的役割を果たしている」と述べた。同社はまた、「既存のAP1000のこのように素晴らしい実績を最大限に活用することにより、新しい4基の建設プロジェクトがコストと工期の両面で魅力的なものになることを期待する」と表明。今後建設されるAP1000の建設コストと工期については、マサチューセッツ工科大学が近年の報告書で、どちらも圧縮可能と結論付けている点に言及した。一方、中国広核集団有限公司(CGN)が建設を計画中の陸豊原子力発電所に関しては、深圳の証券取引所が4月21日付の公告で「国務院が陸豊5、6号機の建設を承認した」と発表している。同発電所では今のところ、1~4号機は建設されていないが、公告は5、6号機について「120万kW級の『華龍一号』設計を採用する」と明記。国家核安全局(NNSA)が建設許可を発給し次第、着工が可能だとしている。今回の発表の中で国務院は、「安全性の確保と厳しい監督管理を前提に、適切なペースで原子力発電開発を進めていく方針であり、長年にわたる準備活動と包括的な評価結果に基づいて今回、国家計画で特定されていた3地点での新規建設を許可した」と説明。李克強首相は「原子力発電では絶対的な安全確保を保証しなければならず、それには効果的な規制が必要だ」と述べた。なお、国務院の3月24日の発表によると、国家発展改革委員会の能源局が同月22日、第14次5か年計画(2021年~2025年)に基づく近代的なエネルギーシステムの計画について発表した。その中で、中国は2025年までに非化石燃料によるエネルギー消費量を約20%まで上げていくほか、発電量については約39%にすると明記。原子力に関しては、安全性の確保に留意しつつ沿岸部の建設計画を着実に進めていき、現在約5,000万kWの原子力設備容量は2025年までに7,000万kWに達する見通しを示している。(参照資料:中国国務院①、②とWH社、および深圳証券取引所(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Apr 2022

- NEWS

-

中国で2基目の「華龍一号」、福清6号機が営業運転へ

中国核工業集団公司(CNNC)は3月25日、国内で2基目の「華龍一号」実証炉プロジェクトとして、福建省の福清原子力発電所6号機(PWR、115万kW)が約3か月間の試運転を終え、営業運転を認可されたと発表した。「華龍一号」は中国が全面的に知的財産権を保有する第3世代炉設計で、CNNCと中国広核集団有限公司(CGN)が双方の第3世代炉設計を一本化して開発した。安全系には静的と動的2つのシステムを組み合わせているほか、格納容器は二重構造。国際的に最も厳しい安全基準をクリアしており、設計耐用期間は60年間である。CNNCは2015年5月と12月、CNNC版「華龍一号」の実証炉プロジェクトとして福清5、6号機を相次いで本格着工した。5号機はすでに2021年1月、世界で初の「華龍一号」として営業運転を開始。6号機は2021年11月に燃料を装荷、翌12月に初めて臨界条件を達成した後、2022年1月に国内送電網に接続されていた。福清6号機で営業運転の準備が整ったことについて、CNNCは「5号機と併せて、わが国の原子力技術が世界のトップレベルに達したことを意味しており、中国が原子力大国から原子力強国に飛躍する重要な節目になった」と表明。また、習近平国家主席が原子力産業界に対し提唱している「三新一高」(科学技術の新しい成果や新興技術を応用し、新たな開発コンセプトの産業モデルを高品質で構築する)の精神を、CNNCが国内の関係企業とともに着実に実行中であるとした。CNNCはまた、「安全で革新的な技術を原子力関係で開発し、中国が目指す2つの目標、すなわちCO2排出量のピークアウトと実質ゼロ化に導きたい」としている。CNNCによると、福清5、6号機の発電量は年間で合計約200億kWhに達する見通し。これは標準炭624万トンで発電した電力量に匹敵するため、CO2換算で約1,632万トンの排出を抑えることができ、中国は電源ミックスの大幅な合理化を図り、低炭素なグリーン電源の開発を一層促進していく。これら以外の「華龍一号」としては、CNNCがパキスタンで建設したカラチ2号機が、国外では初めて昨年5月に営業運転を開始した。同3号機も今年2月に臨界条件を達成しており、年内の運転開始が見込まれている。CNNCはまた、福建省の漳州1、2号機と海南省の昌江3、4号機にも「華龍一号」を採用。漳州1、2号機はそれぞれ2019年10月と2020年9月から、昌江3、4号機はそれぞれ2021年3月末と12月末から建設工事が始まっている。一方、CGNも2015年から2016年にかけて、CGN版「華龍一号」の実証プロジェクトとして江西省の防城港3、4号機を本格着工しており、3号機は今年中に完成すると見られている。CGNはまた、広東省の太平嶺1、2号機にも同設計を採用、それぞれ2019年12月と2020年10月から建設中である。さらに2020年12月からは、浙江省の地元電力企業や建設企業、投資企業らが出資する三澳1号機についても、同設計による建設工事を開始している。このほか英国では、CGNが一部出資するブラッドウェルB原子力発電所建設計画に同設計を採用すると決まっている。同設計の英国版「UK HPR1000」について、2017年1月から包括的設計審査(GDA)を進めていた原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)は今年2月、それぞれ「設計承認確認書(DAC)」と「設計承認声明書(SoDAC)」を同設計に発給している。(参照資料:CNNCの発表資料(英語版と中国語版)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 29 Mar 2022

- NEWS

-

中国でロシア製の田湾8号機が着工

ロシア国営の原子力総合企業、ロスアトム社のエンジニアリング部門であるアトムストロイエクスポルト(ASE)社は2月25日、中国・江蘇省の田湾原子力発電所でロシア型PWR(VVER)設計を採用した8号機の建設工事を本格的に開始したと発表した。2021年5月に同型の7号機を着工したのに続くもので、8号機の原子力系統部分にはこの日、最初のコンクリートが打設された。両炉はともに第3世代+(プラス)の最新120万kW級VVER(VVER-1200)となる予定で、ロシア側は今後、原子力系統の設計や主要機器の製造・納入を実施。両炉は2026年~2027年にかけて完成する見通しである。原子炉建設における中国とロシアの協力は10年以上に及んでおり、田湾発電所では100万kW級VVER(VVER-1000)を採用した1、2号機が2007年からすでに稼働中。Ⅱ期工事として建設した3、4号機(各120万kWのVVER)も、2018年に営業運転を開始した。III期工事の5、6号機については、中国核工業集団公司(CNNC)はフランスのPWR技術をベースに独自開発した第3世代の100万kW級PWRを採用。両炉はそれぞれ、2020年9月と2021年6月に営業運転を開始している。CNNCとロスアトム社は2018年6月、田湾IV期工事となる7、8号機、および遼寧省の新規サイトとなる徐大堡原子力発電所の2基について、VVER-1200を建設するための枠組み契約を締結した。2019年3月には、田湾7、8号機の建設で一括請負契約を交わしており、同年7月からは両炉の原子炉容器に使用する鍛造品など、長納期品の製造が開まっている。ASE・EC 社を構成する建設・輸出担当のアトムストロイエクスポルト(ASE)社は、「VVER-1200を採用した新しい4基の契約を実行しつつあり、今後数年以内にこれらを中国の送電網に接続できる」と表明。機器類の設計・製造作業は、今や途切れることなく本格的に進展中だと強調した。ASE・EC社の一部である設計企業のアトムエネルゴプロエクト社も、建設工事の一環として設計監督グループを田湾原子力発電所に常駐させたと発表。CNNCや中国の下請け企業が実施する作業で正確性を期すため、文書管理を行うとしている。(参照資料: ASE・EC社(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Feb 2022

- NEWS

-

COP26のインパクト

原子力復権の予兆(後編)前編はこちら国連気候変動枠組条約は、現在、経済規模、成熟度、資源の有無など全く成り立ちの異なる197か国が批准している。締約国会議の採決は全会一致が原則であり、毎年、合意文書を取りまとめるのは生易しいことではない。国家間の利害の対立が極めて大きいからだ。COP26では、1)石炭の取り扱い、2)温室効果ガス排出枠取引のルール、3)先進国による途上国支援──の3点が最大の論点だったと言えよう。このうち、石炭については、議長国である英国が作成した原案では、“phase out(廃止する)”との表現が使われていたが、産炭国などの強い反発により最終的に“phase down(段階的に削減する)” に修正され、合意に漕ぎ着けた。また、先進国とブラジル、インドなど新興国が対立していた排出枠のキャップ・アンド・トレードは、2013年以降に国連へ届け出された排出枠(クレジット)を移管、売買を容認することで歩み寄っている。一方、2009年12月のCOP15で採択されたコペンハーゲン合意では、途上国の温暖化対策を支援するため、先進国は2012年までに共同で300億ドルの資金を拠出、2020年までに年間1,000億ドルの支援を行うと約束していた。しかし、2020年の支援額は796億ドルに止まり、途上国側が強く反発していたのである。COP26の合意文書では、先進国側が支援目標の未達に遺憾の意を表明した上で、2025年までに2019年の支援実績額を少なくとも倍増させるとの表現を盛り込んだ。一連の合意内容は、温暖化問題に熱心に取り組んで来たNGOなどの立場から見た場合、物足りないと感じられるかもしれない。もっとも、石炭の段階的使用削減、国際的な排出枠取引導入の両方で方向性を出せたことには大きな意味があるのではないか。ある程度の妥協がなければ、ガラス細工の枠組は簡単に崩壊してしまうだろう。現実的な落し所へ議論を収斂させた点について、議長を務めたボリス・ジョンソン英国首相は十分に評価されて然るべきだ。 欧州における変化の兆しCOP26が開催されていた最中の昨年11月9日、フランスのエンマニュエル・マクロン大統領は国民向けに演説、原子力を電力供給と産業の中核に位置付け、欧州加圧水型原子炉(EPR)の建設を再開する意向を表明した。同国は新たに6基を建設する計画だ。フランスでは56基の商業用原子炉が稼働、2020年は米国に次ぐ379.5TWh(=3,795億kWh)の電力を供給しており、総発電量に占める原子力比率が70.6%に達する原子力大国に他ならない(図表1)。もっとも、2012年5月に就任したフランソワ・オランド前大統領は、前年の福島第一原子力発電所の事故を受け、大統領選挙において原子力発電比率を2025年までに50%へ低下させると公約した。2017年5月に就任したマクロン大統領は、オランド前大統領の公約を踏襲しつつ、2018年11月、達成年限を2035年に10年間先送りしていたのである。今回は実質的に目標自体を見直したと言えるだろう。温室効果ガス削減が喫緊の課題になる一方、欧州では天然ガス価格が高騰し、結局、原子力への回帰が最も合理的と判断した模様だ。非常に興味深かったのは、この件を伝えた朝日新聞の記事だった。11月13日付け朝刊の見出しには『仏マクロン氏「原発回帰」鮮明 新設は脱・石炭の「強いメッセージ」』とあり、フランス政府の決断を肯定的に伝えている。日本国内における原子力発電には厳しい論調を繰り返してきた同紙だが、フランスの原子力回帰の動きに関しては、「脱・石炭」政策の一環としてポジティブな評価を下している模様だ。率直な感想としてダブルスタンダードの感が否めない。核兵器保有国であるフランスの原子力発電が肯定され、核兵器を持たない日本の原子力が否定される理由について、朝日新聞は積極的に説明すべきだろう。今後、注目されるのはドイツの動きである。福島第一原子力発電所の事故を受けた2011年6月6日、アンゲラ・メルケル首相(当時)は、2022年までにドイツ国内で稼働している全ての原子力発電所の稼働を停止すると閣議決定した。現在、ドイツでは6基の商業用原子炉が稼働、2020年の発電比率は11.3%だったが、現行の政府方針では来年中にその全てが止まる計画だ。しかしながら、ドイツはフランス以上に天然ガス価格の高騰に苦しんでおり、国内においてエネルギー政策の見直しを求める声が強まっていると言われている。去る12月8日には社会民主党(SPD)を中心とする連立によりオラフ・ショルツ内閣が誕生した。中道左派のSPD、中道右派の自由民主党に加え、脱原子力を主張する同盟90/緑の党が連立を組んでおり、政権としての原子力政策はかならずしもまだ明確ではない。ただし、昨9月26日の総選挙において、ショルツ氏は気候・環境保全、化石燃料産業の脱炭素化、カーボンニュートラルの達成を訴えて国民の支持を得た。天然ガスへの依存はロシアの影響力を強めかねない上、再生可能エネルギーのウェートをさらに引き上げ、脱石炭を加速させるのであれば、安定的なベースロードの確保は極めて重要な政策課題だ。ショルツ内閣が原子力政策を見直す可能性はゼロではないだろう。COP26を通じて議長国の英国、そしてEUは温室効果ガス排出量削減を積極的に主張した。一方、今春以降、欧州は異常気象に見舞われ、スペイン、英国などが風力不足に悩まされている。当然、化石燃料に依存せざるを得ず、需要が急増した天然ガス、石炭の価格高騰を招いてインフレ圧力が強まった。安定したエネルギー供給、温室効果ガスの排出削減、そして経済合理性、これらを同時に達成するため欧州、そして世界全体において原子力利用の機運が高まっても全く不思議ではない。COP26の開催期間中を敢えて狙った原子力大国フランスの決断は、そうした流れを反映しているのではないか。 スリーマイル、チェルノブイリ、そして福島第一国際原子力機関(IAEA)によれば、世界で稼働する商業用原子炉は2011年に448基だった(図表2)。その後、福島第一の深刻な事故を受け、日本だけではなくドイツや米国などでも廃炉、建設計画の中止が相次ぎ、2014年には439基へと減少している。しかしながら、中国を中心に新興国で原子炉の建設・稼働が進んだ結果、2018年には過去最大の457基になった。原子力による電力供給量も、2012年の2,346.2TWh(=2兆3,462億kWh)から、2019年には2,657.2TWh(=2兆6,572億kWh)へ13.3%増加している。日本を含む先進国で老朽化による廃炉が進む一方で、中国をはじめとして、インド、ロシアなど新興国において新たな商業用原子炉が運転を開始した。現在稼働している商業用原子炉は世界全体で442基、定格出力の総計は394.5GW(=3億9,450万kW)だ。稼働年数別に見ると、炉数、出力共に最もボリュームが大きいのは運転開始から31~40年の10年間で、その定格出力合計は全体の46.2%に達している(図表3)。これは第1次、第2次石油危機に見舞われた1970年代に建設が計画された原子炉に他ならない。その後、原子力発電所の建設が国際的に失速したのは、1979年3月28日のスリーマイル島事故(米国)、1986年4月26日のチェルノブイリ事故(旧ソ連・現ウクライナ)の影響と言えるだろう。しかしながら、2006年2月、ジョージ・H・W・ブッシュ大統領(当時)の下、米国は新たな原子力平和利用の枠組として『国際原子力パートナーシップ(GNEP:Global Nuclear Energy Partnership)』を打ち出した。これは、核燃料サイクルを国際的に「P5+1」で管理する構想に他ならない。この「P」とは”Permanent”の頭文字である。つまり、「P5」は米国、英国、フランス、ロシア、中国の国連常任理事国の5か国を示し、「+1」は日本のことだった。商業用原子炉は当然ながら原子力の平和利用だが、イランの核開発が国際社会で問題視されているように、発電用よりも高度に濃縮したウラン、及び使用済み燃料に含まれるプルトニウム、この2つは核兵器の原料でもある。ブッシュ大統領は、世界の原子炉への濃縮ウラン供給と使用済み燃料の引き取り、再処理・最終処分をP5+1の6か国に集中することで、核不拡散の強化を図ろうと考えたのだった。その背景にあったのは、経済成長著しい新興国における原子炉の建設計画ラッシュである。新興国のエネルギー需要を満たす一方、核兵器の開発を阻止するためには、P5+1が商業用原子炉を建設し、核燃料サイクルを管理する必要があると考えたのだろう。しかしながら、2011年3月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、世界の原子力は再び冬の時代へ突入し、いつしかGNEPも忘れ去られて現在に至った。 新規建設で台頭する中国福島第一での事故から10年が経過、原子力は国際的に雪解けの季節を迎えつつあると言えよう。背景は地球温暖化問題とエネルギー安全保障だ。COP26に象徴される脱化石燃料の動きは、むしろ足下に関して石炭、天然ガス、石油の価格を高騰させている。長期的な需要の先細りが見込まれるなか、生産国・事業者が供給力維持の設備投資を躊躇うだけでなく、限られた資源を高値で売るため供給量を調整するのは経済的に見れば極めて合理的な行動だ。一方、カーボンニュートラルを目指すと言っても、消費国側の化石燃料需要が直ぐに大きく減少するわけではない。畢竟、需給バランスが崩れて価格への強い上昇圧力が生じているのである。フランスは原子力への回帰を明確にした。また、もう1つの原子力大国である米国のジョー・バイデン大統領も、小型原子炉(SMR:Small Module Reactor)の開発を政策的に後押しするなど、原子力の活用拡大に踏み込むようだ。昨年12月2日、日立製作所とGEの原子力合弁会社であるGE日立ニュークリア・エネジーは、カナダの電力大手、カナダ・オンタリオ・パワージェネレーション(OPG)からSMRを4基受注したと発表した。仮にドイツの新政権が原子力発電所の稼働継続へ傾けば、原子力を巡る国際社会の動きは一段と加速することになるだろう。もっとも、近年における商業用原子炉の建設は、国際的に見ると中国主導で進んできた。現在、公式に発表されているものでは世界で51基の炉が建設中だが、そのうちの14基は中国国内で進められている(図表4)。14基のうち1基は高速増殖炉(FBR)、もう1基は高温ガス炉(HTGR)のいずれも実証実験炉であり、中国は次世代炉の開発についても余念がないようだ。経済成長を支えるため国内のエネルギー需要を満たすだけでなく、新興国への国際展開を視野に入れているのだろう。ちなみに、中国で稼働中の商業用原子炉は52基であり、その定格出力は総計で49.6GW(=4,960万kW)、既に米国の96.6GW(=9,660万kW)、フランスの61.4GW(=6,140万kW)に続く規模になった。この52基のうち、37基は過去10年間に運転を開始した新鋭の炉に他ならない(図表5)。ブルームバーグによれば、中国国営メディアの『経済日報』は昨年11月3日、中国が今後15年間で150基の商業用原子炉を建設する計画であると報じた。話半分としても、同国は数年以内にフランスを抜いて世界第2位、そして10年以内に米国も凌駕して世界最大の原子力大国になるだろう。日米欧にとってこの件が非常に悩ましいのは、極めて複雑な構造を持つ原子炉の場合、第3国での建設受注における国際競争力は、燃料供給、使用済み燃料の引き取り保証、運転支援に加え、実際に発電所を建てた経験が大きく左右するからだ。反面教師はフィンランドのオルキルオト原子力発電所3号機である。フランスの国策企業である旧アレバ(現オラノ)が受注し、2005年に着工したのだが、幾度となく工期が延長され今も建設が続いている。最大の理由は、旧アレバの施行管理の弱さにあるとも言われており、この損失によって同社は経営が傾いた。1980年代以降、フランス電力からの原子力発電所の建設受注が激減、経験に基づく建設ノウハウを失ったことが背景のようだ。一方、現在、中国で稼働している最新鋭の原子炉は旧ウェスチングハウスの開発した「AP1000」、フランスの技術を導入した「EPR(欧州加圧水型炉)」である。ただし、中国版のAP1000と言われる「CAP1000」、独自技術を導入した「CAP1400」、そして完全な独自技術である「HPR1000」の3種類の原子炉が建設段階に入った。中国は明らかに自前の設計技術、建設施工能力を強化しつつある。それは、中国国内での建設のみならず、原子力技術の輸出を念頭に置いたものなのではないか。HPR1000、即ち「華龍一号」については、既に英国において包括的設計審査(GDA)が最終段階となった。今後、温室効果ガスの削減を目指して各国が商業用原子炉の建設を進める場合、中国が市場を席捲する可能性は否定できない。これにどう対抗するのか、それともしないのか、日本の原子力産業だけでなく、日本政府にとっても経済、安全保障の観点から極めて難しい判断が求められている。 総合力を問われる日本マクロン大統領によるフランスの原子力政策が、主要先進国による原子力回帰の嚆矢となる可能性は否定できない。再生可能エネルギーの拡大が最重要課題としても、ベースロード電源の確保の必要性が改めて確認されたからだ。また、自動車のEV化を進めるためには、夜間電力の供給力が必須だが、それは気候に左右されない安定的な電源の裏付けがなければ難しいだろう。さらに、カーボンニュートラルの切り札として期待される燃料電池についても、水素の生産には大量の電力が必要だ。結果として、各国はベースロードに化石燃料を選ぶか、原子力を選ぶか、実質的に二者択一を迫られている。冷静に考えれば原子力一択なのだが、非常に悩ましいことに、現実的にはしばらく化石燃料に依存せざるを得ない。国際エネルギー機関(IEA)は、昨年12月17日に発表した年次報告書において、2021年の石炭火力発電量が過去最大になるとの見通しを示した。もっとも、COP26の議論を考えれば、化石燃料の利用が長期化するとは考え難い。福島第一の事故から10年が経ち、原子力が見直される時代に入ったと言えるだろう。今後、国際的な新規原子力発電所の建設ラッシュが想定されるなか、国、電力会社、メーカーが一体にならない限り、特に新興国における受注獲得は覚束ない。原子力分野で中国が市場を席捲すれば、経済的にも安全保障の面でも日本にとっては大きな問題だ。そうしたなか、大きな懸念は日本政府の姿勢だ。昨年10月22日に閣議決定された『第6次エネルギー基本計画』は玉虫色の表現を散りばめ、日本の目指す方向が明確になったとは言い難い。これでは、原子力産業、電力業界が国際展開を視野に入れて人材育成、研究開発、設備投資に力を入れるのは困難だろう。世界の原子力は雪解けの季節を迎えつつある。そこで種を蒔き、芽を育て、花を咲かせて果実を収穫できるのか、日本は正に国家としての総合力を問われているのではないか。

- 24 Jan 2022

- STUDY

-

出番です、ニッポン

年末に年賀状を書くのは一仕事だけれど、お正月に戴いた年賀状を1枚、また1枚と読むのはやっぱり楽しい。ふと1枚に目が留まった。「出番ですよ」とだけある。誰が?何が?日本語は主語のない文章が珍しくないし、意識的に主語を省くこともあり、それ自体日本的と言える。主語は日本。日本の出番ですよ。そう思ったのは、1年前の1月6日、トランプ米大統領(当時)の支持者たちが首都ワシントンの議事堂へ乱入・占拠した現場映像を、テレビで久々に目にしたからだった。当時、「議事堂へ行こう」とアジるトランプ氏に「ミュンヘン一揆」がだぶった。1923年11月8日夜、ヒトラーは武装した600人のナチス突撃隊とミュンヘンのビアホールを襲撃、集会を開いていたバイエルンの州総監や軍司令官を脅迫し、自分たちの「国民革命」一揆に協力させた。目論見は失敗、ヒトラーは禁固5年の刑を受ける。だが出所後のヒトラーは雄弁や行動力で国民を熱狂させる。総統となったヒトラーが、ユダヤ人大虐殺と第2次世界大戦で世界を破滅の淵に追い込んだのはご存知の通りである。何を大袈裟な、と一笑に伏されるかもしれない。しかし歴史は繰り返さないが、韻を踏むという。用心するのにしくはない。あれから1年。米社会の分断と対立は深まる一途のように思える。テレビ等の世論調査によれば、大統領選で本当はトランプ氏が勝っていたと今も信じる人は共和党支持者で8割に近く、逆に民主党支持者の8割はトランプ氏の主張は嘘と考えている。事件は今も全容解明には遠い。トランプ氏の仕返しを恐れて証言を断る者もいて協力を得られない。社会は完全に真っ二つ。メディアでは今や内戦の可能性さえ論じられ始めた。米国は南北戦争という内戦を経験済みだし、内戦はあり得ない話ではないのかもしれないが、想像するだけでゾッとする。昨年、バイデン大統領はアフガニスタンからの米軍完全撤退は、リソースを全て米中対立に振り向けるためと述べた。けれど拠って立つ社会が根底から瓦解しかねないような状況では、米中対立に勝利しても意義は半減だし、そもそもそんな有様で勝利出来るのだろうか。バイデン氏の発案で開かれた民主主義サミットも不完全燃焼だった。いくら民主主義の優位性を説いても、肝心の米国への信頼や共感なくしては説得力に欠ける。参加国が米国は自分たちの民主主義の立て直しが先決ではないかと思ったとしても不思議ではない。米民主主義後退のダメージは大きい。米国はもとより国際社会にもそのツケは及ぶ。米国は本腰を入れ、リソースやエネルギーを国内にもっと注いで欲しいと思う。それが米中対立にも資することになる。そして日本もそのために協力する。そこに出番がある。1月から欧州連合(EU)の議長を務めるマクロン仏大統領は、「世界に冠たる欧州になる。欧州の運命は欧州が決める」と述べている。EUは英国が離脱し、ドイツもショルツ首相の就任からまだ日が浅い。比重が増すフランスにマクロン氏は自らの出番を意識し、決意のほどを言葉に込めたのだろう。日本は「世界に冠たる日本になる」などと見えを切らずとも、出番もやるべきことも少なくないはずだ。去る6日、岸田首相とオーストラリアのモリソン首相が署名した日豪円滑化協定はその好例だ。自衛隊と豪国防軍の協力活動を円滑化するもので、安全保障・防衛協力の促進とともに自由で開かれたインド太平洋構想の進展にも寄与するはずだ。同構想に東南アジア諸国の関心は温度差があるし、太平洋島嶼国には構想自体まだまだ遠い。ここにも日本の出番がある。皮肉にも日豪を準同盟に近づけた立役者?は中国だ。自らの不都合は封印し、日本にはレアアース輸出、豪州には牛肉等農産品輸入をストップし、報復した。同じような手法を止めない中国は今や、リトアニアはじめ旧東欧圏やアフリカなどで相次ぎ離反されている。中国も米国の民主主義の劣化を哄笑している場合ではない。

- 14 Jan 2022

- COLUMN

-

中国で2基目の「華龍一号」が初臨界、HTR実証炉が送電網に接続

中国核工業集団公司(CNNC)は12月14日、同国が知的財産権を保有する第3世代のPWR設計「華龍一号」の国内2基目である福建省の福清原子力発電所6号機(PWR、115万kW)が、11日付で初めて臨界条件を達成したと発表した。また、同国の原子力発電専門メディアである「中国核電網」は同じく14日、CNNCの一部出資企業が山東省で建設している「ペブルベッド型モジュール式高温ガス炉(HTR-PM)」の実証炉(電気出力21.1万kW)が、13日に初めて国内送電網に接続されたことを伝えた。福清5、6号機の建設工事は、「華龍一号」設計の実証プロジェクトとして、それぞれ2015年5月と12月に始まった。5号機はすでに今年1月、世界初の「華龍一号」として営業運転を開始しており、6号機についてもCNNCは11月に燃料を装荷、建設工事はシステムの起動に向けた重要段階に入っていた。CNNCは今後、6号機の営業運転開始を目指して、減圧沸騰や送電網へのタービン発電機接続試験を行う。「華龍一号」はCNNCと中国広核集団有限公司(CGN)、双方の第3世代炉設計を一本化して開発されており、安全系には静的と動的2つのシステムを統合。格納容器は二重構造となっており、設計耐用年数は60年を想定している。CNNCの今回の発表によると、一足先に営業運転を開始した5号機は最初の運転サイクルを終えて、燃料交換のための停止期間に入った。福清発電所ではすでに、第2世代改良型の100万kW級PWR「CP1000」を採用した1~4号機が稼働中であることから、1~6号機すべてが完成すれば同発電所の総設備容量は660万kW以上となり、年間の発電量は500億kWhを超える見通し。これらを通じて、地元の地域社会には高品質の経済発展に不可欠のクリーンエネルギーを供給し続け、CO2排出量の実質ゼロ化に貢献させたいとしている。一方、山東省栄成の石島湾では、2012年12月に本格着工したHTR-PMで送電が開始された。中国のHTR-PMは、電気出力10万kW超のモジュールユニット2基で一つの発電機を共有する設計になっており、今年3月までに冷態機能試験や温態機能試験が完了、国家核安全局(NNSA)は8月に運転許可を発給した。これにともない、建設プロジェクトを主導する華能山東石島湾核電有限公司(SHSNPC)は同炉への燃料装荷を開始。ツインユニットの2基目は、今年11月に臨界条件を達成した。なお、1基目についてもすでに9月に同条件を達成している。(参照資料:CNNCの発表資料①(中国語)、②(英語)、中国核電網ニュース、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月13日、16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 Dec 2021

- NEWS

-

台湾問題と日本のエネルギー政策

アップデート11月5日、ドイツのフリゲート艦「バイエルン」が東京港へ入港した。ドイツ海軍の艦艇が日本に寄港するのは20年ぶりのことだ。また、今年は英国海軍の空母「クイーン・エリザベス」、フランス海軍の攻撃型原子力潜水艦「エムロード」などが相次いでアジア太平洋地域を訪れ、周辺国を巻き込んだ米国と欧州主要国によるこの海域での洋上訓練も数多く行われた。さらに、第1次政権の際に安倍晋三元首相が提唱した日本、米国、オーストラリア、インドによる“QUAD(クアッド)”の連携が一段と強化され、米国、英国、オーストラリアの3か国首脳は9月15日のオンライン共同会見で“AUKUS(オーカス)”の新たな枠組みを表明している。こうした日米欧にインド、オーストラリアなどを加えた安全保障上の結び付きは、明らかに中国を意識したものだろう。より具体的には、台湾情勢が影響しているのではないか。特に大きな特徴は、地理的には遠く離れた欧州が南シナ海、東シナ海、台湾海峡における中国の動きを強く牽制していることだ。政治的には民主主義国による価値観の共有、経済的には台湾企業の持つ半導体製造技術の中国への流出阻止──一般的にこの2つが主な理由とされている。特に重視されているのは半導体だ。新型コロナ禍からの経済活動再開に当たり、世界の主要産業は半導体不足に直面、今やそれなくして経済が成り立たないことを再確認した。インテル、アップルなどから最先端半導体の製造を請け負っている台湾のTSMCは、世界で唯一10ナノメーター以下の微細加工技術を持つファウンドリに他ならない。このTSMCを中心に台湾メーカーは世界の半導体ファウンドリにおいて7割のシェアを有している(図表1)。AIや通信分野では既に最先端に近い技術を獲得した中国だが、半導体だと3、4世代遅れているのが実情だ。台湾の統一を成し遂げることは、即ち半導体製造技術でも同国がトップランナーになることを意味する。今年4月16日、ワシントンを訪問した菅義偉首相(当時)とジョー・バイデン大統領による日米首脳会談を受けた共同声明には、「両国の安全及び繁栄に不可欠な重要技術を育成・保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンについても連携する」とあった。TSMCは、最先端の半導体工場をアリゾナ州フェニックスに建設中であり、先端半導体工場を熊本県菊池郡菊陽町に建設する計画を発表している。これは、TSMCにとっても、日米にとっても、台湾有事に備えたリスクヘッジの一環だろう。もっとも、米欧主要国が台湾問題に深刻になっているのは、民主主義や半導体だけが理由ではない。より以上に緊迫した問題は安全保障である。それは、日本のエネルギー問題にも大きな影響を及ぼす可能性があるのではないか。 米国、欧州主要国は何を懸念しているのか?ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の推計によれば、昨年、世界のなかで最も国防費の支出が大きかったのは米国の7,782億ドルだ(図表2)。それに次ぐのが中国の2,523億ドルである。日本の防衛費が1990年代後半からほぼ横ばいなのに対し、中国は過去20年間に亘って年率12.9%の高い伸びを維持してきた。その中国が最も重視しているのは海軍力及び空軍力の強化だろう。1927に創設された人民解放軍は、元々、抗日戦及び国民党軍との戦いが最大のミッションだった。また、1950年6月〜1953年7月の朝鮮戦争、1979年2〜3月にベトナムとの間で戦った中越戦争、インドやロシアとの国境を巡る緊張関係に関しても、中国が経験した主要な実戦の主戦場は陸だ。従って、1970年代まで、人民解放軍と言えば陸軍が主だった。しかしながら、15世紀半ばに始まった大航海時代以降、ポルトガル、オランダ、英国、そして現在の米国を含め、制海権を握れる海軍力が覇権国になる上で鍵となる要素に他ならない。さらに、第2次大戦では空軍力、戦後は核戦力、そして今はサイバー空間と宇宙の重要性が急速に高まりつつある。同時に抑止力とされているのが核弾頭を搭載できる大陸間弾道弾だ。中国は、なかでも衛星などから事前に発射準備を捕捉できる陸上発射型ではなく、海中から打ち上げることができる潜水艦発射型大陸間弾道弾(SLBM)の開発に注力している模様である。SLBMは高い技術力を要する一方で、発射の兆候が極めて捕捉し難く、迎撃が困難だからだろう。中国は2016年頃にSLBM「JL-2(巨浪2号)を実戦配備したが、その射程は7,000km程度のようだ。中国近海の東シナ海、南シナ海、フィリピン海から発射して、インドを含むアジア全域を圏内に捉えられるレンジを持つ。しかしながら、この海域から米国東海岸までの距離は1万2,000㎞を超えるため、JL-2では米国全土を射程に捉えることはできない。一方、現在、開発が最終段階にあると見られるJL-3(巨浪3号)は、射程が1万2,000㎞に達す見込みだ。台湾周辺からロンドンまでの距離は1万㎞なので、JL-3は米国のほぼ全土、欧州全域を射程内に収めることになりかねない(図表3)。東シナ海、南シナ海、そしてフィリピン海の海中における中国潜水艦の行動をリアルタイムで把握できるのは、台湾のみと言われている。仮に台湾が中国に統一された場合、安全保障のバランスは大きく変化するだろう。米国、欧州が直接のSLBMによる脅威に晒されることになるからだ。米欧主要国が台湾問題に真剣にならざるを得ないのは、自らが軍事的リスクに直面しているからではないか。もちろん、先制核攻撃は当然ながら報復攻撃を受けることになる。それは、世界が滅亡するシナリオに他ならない。従って、核保有国が非核保有国を攻撃する場合か、テロリストなど国家を持たない組織による攻撃以外、現代の戦争において核の使用は不可能と言えるのではないか。もっとも、このバランスはある大国が核兵器を保有することにより、他の大国に核兵器を使わせないとの戦略で成り立っている。中国のSLBMが米国全土、欧州全域を射程圏内に置くとすれば、それは中国の国際的な発言力に大きな影響を与えることになるだろう。 2024~27年に東アジアの緊張が高まるリスク中国と台湾の間では、戦後、台湾海峡を挟んで今の2政治体制状態になって以降、深刻な軍事衝突になりかねない危機が3回あったと言われている。このうち、第1次は1954〜55年、第2次は1958年であり、いずれも1979年の米中国交正常化以前の事件だった。これに対して、第3次台湾海峡危機は1995〜96年であり、それほど遠い昔ではない。1995年6月、独立派の李登輝総統(当時)が母校であるコーネル大学での講演のため米国を訪問、敏感に反応した中国人民解放軍は台湾周辺で大規模な軍事演習を行った。この圧力に対して、米国のビル・クリントン大統領は空母『ニミッツ』、『インデペンデンス』を中心とする2個の空母打撃群を台湾海峡へ派遣、一触即発の事態に至ったのだ。もっとも、当時、米国と中国の海・空軍力の差は歴然としており、結局、中国が矛を収めるかたちで危機は収束した。この苦い経験は、中国による海・空軍力強化の強い動機になり、1998年にウクライナから空母『ワリヤーグ』(現在は人民解放軍の空母『遼寧』)を購入したと言われている。現在の中国の軍事力だが、今年6月17日、米国連邦議会上院歳出委員会の公聴会に出席したマーク・ミリー統合参謀本部議長は、「近い将来、中国が台湾を掌握するほどの軍事的能力を持つことはない」と語った。これが米軍制服組トップの現状認識だろう。一部のメディアは台湾海峡有事のリスクを強調するものの、日米欧の安全保障担当者の間で中国が軍事的に台湾を制圧するとの見方は少なく、恐れているのは全く別のシナリオなのではないか。現在の蔡英文台湾総統の任期は2024年5月までだ。台湾は選挙により次期総統を選出するが、中国が目指すのは親中派の政治家を後継者に据えることだと考えられる。新たな台湾の政権が統一促進の政策を採れば、当然、独立維持派は強く反発し、反行政院(政府)運動が盛り上がる可能性は強い。一部が暴徒化して行政組織や議会へ乱入、空港を占拠するかもしれない。この時、新総統は中国に治安維持のため協力を要請、大陸から人民武装警察隊が派遣され、暴徒化した民主体制維持勢力を警察力により鎮圧、台湾の統一を内側から一気に進めるのだ。これと似たシナリオを世界はつい先ごろ別の場所で目撃した。言うまでもなく香港である。日米欧の対応が非常に難しいのは、これは法制上は中国の内政問題であるからに他ならない。日本は1972年9月の日中国交正常化、そして米国は1979年1月の米中国交正常化により、中国の主権が中華人民共和国にあり、台湾は中国の一部であると認めた。現在、台湾を国家として承認、国交関係を持つ国は15ヶ国しかなく、そのなかにG7をはじめとした先進国は含まれていない。中国が軍隊を使うミスを犯せば米国は再び台湾海峡に空母打撃群を派遣、欧州も協力して全力でその動きを阻止すると考えられる。しかしながら、警察力による治安維持の場合、反民主的であると抗議し、経済制裁を課すことが精一杯であり、実力を持って阻止するのが極めて難しいことは香港で証明された。つまり、習近平中国国家主席にとり、香港は台湾の統一へ向けた格好のシミュレーションだったと言えるだろう。そして、日米欧は外交的な抗議以外にこれに手出しができず、香港にアジアの拠点を置く先進国の金融機関は1社もこの地域から撤退していない。中国人民解放軍は、2027年8月1日に建軍100周年を迎える。また、中国共産党による1期5年2期までの内規を改正し、3期目に突入すると見られる習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)の任期は2027年11月までだ。つまり、中国にとって2027年は非常に重要な年になる。習主席は、薄熙来共産党中央政治局委員兼重慶市党委員長にはじまり、腐敗撲滅運動の下で数々の政敵を失脚させてきた。このなかには、周永康共産党政治局常務委員や令計画人民協商会議副主席など超大物の政治家の他、徐才厚上将(共産党中央軍事委員会副主席兼党中央政治局委員)、郭伯雄上将(党軍事委員会第一副主席兼党中央政治局委員)など、人民解放軍の制服組トップも含まれている。中国共産党には江沢民元国家主席に連なる上海閥、胡錦涛前国家主席、李克強現国務院総理などが属する共青団(共産主義青年団)、そして革命期の元老の子孫である太子党・・・3つの派閥があるとされてきた。共産党八大元老の1人である習仲勲党中央政治局委員を父に持つ習主席は、一般的に太子党と見られている。共産党総書記に就任した当初、習主席は共青団系と組んで上海閥の弱体化を図り、それを成し遂げて以降は共青団を追い落すことで自らの権力基盤を強化してきたと言えるだろう。しかしながら、9千万人の団員を持つとされる共青団は中国の権力基盤に浸透した強固な組織であり、人民解放軍と共にその力は依然として強いと考えられる。粛清には恨みや怒りが付き物であることから、習主席が仕返しを心配せず引退するためには、もう1期を全うして建国以来の悲願である台湾統一を達成する必要があるのかもしれない。つまり、蔡英文台湾総統が退任する2024年から、習近平中国国家主席が第一線を退く2027年まで、東アジアの緊張感が極めて高くなる可能性がある。その中心にあるのが台湾だ。このシナリオが大きく間違っていないとすれば、その影響は東アジア地域だけでなく世界全体に及ぶことが予想される。緊張と分断は経済にとって大きなリスクであり、日本は有事に備える必があるのではないか。 原子力の平和利用が安全保障を担保する中国人民解放軍が海・空軍力を強化しているのは、台湾を軍事力により制圧するためではなく、治安維持のための警察力によって統一した台湾を防衛するためと考えれば納得できる。米国全土、欧州全域を射程圏内に捉えるSLBMの開発も、台湾への主権を認めさせるためのツールなのではないか。日本にとって台湾が経済的に重要な意味を持つのは、半導体だけが理由ではない。日本が輸入している石油、石炭、天然ガスを含む多くの資源が、南シナ海から台湾沖を通って東シナ海へ抜けるルートを通過するからだ。即ち、台湾は日本にとってのシーレーンのど真ん中に位置している。仮に台湾が中国に統一され、日米欧と中国の緊張関係が高まれば、日本はシーレーンが寸断されることにより、資源確保で極めて厳しい状況に陥る可能性があるだろう。エネルギーに関して、再エネの拡大は自給率を上げる上での重要な対応策の1つと言える。もっとも、今年、異常気象に見舞われたスペインで風不足から風力発電が機能しなかったように、再エネの普及には安定的な電源によるバックアップが欠かせない。地球温暖化問題だけでなく、安全保障上の脅威を考えた場合、天然資源に恵まれない日本では原子力の活用が必要だ。岸田文雄首相は経済安全保障を重視、担当大臣を置いた。しかしながら、10月22日に閣議決定された『第6次エネルギー基本計画』は、率直に言って安全保障の概念が抜け落ち、極めて中途半端なものとなった感が否めない。国際情勢と内政・外交をしっかり連動させないと、国民の安全と安心は守れないだろう。

- 06 Dec 2021

- STUDY

-

中国の小型モジュール式HTR、ツインユニットの2基目が臨界条件達成

中国核工業集団公司(CNNC)は11月12日、山東省栄成の石島湾で建設中の「ペブルベッド型モジュール式高温ガス炉(HTR-PM)」の実証炉(ツインタイプで合計電気出力21.1万kW)で、11日にモジュールユニットの2基目が臨界条件を達成したと発表した。中国のHTR-PMでは、電気出力が約10万kWのモジュールユニット2基で1つの発電機を共有しており、今年9月に最初の1基が臨界条件を達成した。本格着工したのは2012年12月のことで、それ以降このサイトでは、今年3月までに冷態機能試験や温態機能試験が完了、国家核安全局(NNSA)は8月に運転許可を発給した。これにともない燃料の初装荷作業が行われており、建設工事を進める「華能山東石島湾核電有限公司(SHSNPC)」は、年内にも送電網への接続を目指している。今後は、1基目のユニットで完了したゼロ出力の物理試験など、様々な試験を2基目でも実施する計画である。この建設計画はHTR技術の実証を目的としたもので、中国は電熱併給が可能で固有の安全性を有する第4世代のHTR開発を「国家重大特別プロジェクト」の1つに選定。CNNCはHTR技術の商業化を進めることにより、習近平国家主席が提唱する「三新一高」(科学技術の新しい成果や新興技術を応用し、新たな開発コンセプトの産業モデルを高品質で構築する)へのすべての関係組織の真摯な取り組みが示されると意義を強調した。HTRの技術革新を通じて、中国が目標に掲げる「CO2排出量を頭打ちにする(ピークアウト)こと」と「実質ゼロ化」を進め、高品質の原子力産業界を築いていく考えだ。中国のHTRで技術研究開発の中心的役割を担っているのは北京の清華大学で、同大の研究院は熱出力11万kWの実験炉「HTR-10」を2003年から運転中である。実証炉となる「HTR-PM」の建設工事はSHSNPCが進めており、同大はSHSNPCに対して20%出資。このほか、同大と協力関係にあるCNNC傘下の中国核工業建設集団公司(CNEC)が32.5%を、5大発電集団の一つである華能集団公司が47.5%を出資している。また、清華大学の子会社の「清華控股有限公司」とCNECの合弁企業である「中核能源科技有限公司(チナジー社)」は、同建設工事の設計・資材調達・建設(EPC)契約を請け負っている。HTRは発電だけでなく地域熱供給や海水の淡水化、水素製造にも利用できるため、日本ではすでに日本原子力研究開発機構が1999年以降、大洗の高温工学試験研究炉(HTTR)で研究開発を実施中。国外ではポーランドも大型炉の建設計画と並行して、HTR導入の実行可能性を模索している。(参照資料:CNNC、華能集団公司の発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Nov 2021

- NEWS

-

中国で2基目の「華龍一号」、福清6号機に燃料を初装荷

中国核工業集団公司(CNNC)は11月8日、「華龍一号」設計の実証プロジェクトとして福建省福清原子力発電所で建設中の6号機(PWR、115万kW)で、6日から燃料集合体177体の装荷作業を開始したと発表した。同炉は2015年12月にCNNCが本格着工していたもので、建設工事はこれによりシステムの起動に向けた重要段階に入った。「華龍一号」は中国が知的財産権を保有する第3世代の原子炉設計で、CNNCと中国広核集団有限公司(CGN)が双方の第3世代炉設計を一本化して開発。革新的な技術を数多く炉心設計に採用しており、安全系には静的と動的2つのシステムを組み合わせている。格納容器は二重構造であり、これらによって同設計は国際的に最も厳しい安全基準をクリア。運転サイクル期間は18か月で、設計耐用期間は60年間である。CNNCの発表によると福清6号機の完成は、習近平国家主席が原子力産業に対して提唱した「三新一高」(科学技術の新しい成果や新興技術を応用し、新たな開発コンセプトの産業モデルを高品質で構築する)の精神を、CNNCが着実に実行中であることを示している。低炭素な電力を発電することで、CO2排出量をピークアウトさせ実質ゼロ化目標の達成に導き、国家のエネルギー供給確保に貢献するなど、質の高い産業の開発に向けた具体策でもあると説明している。なお、福清6号機と同型の5号機はともに「華龍一号」実証プロジェクトとして建設され、5号機はすでに今年1月、世界初の「華龍一号」実証炉として営業運転を開始、これまでの発電量は70億kWhに達した。CNNCがパキスタンで建設したカラチ2号機も、国外初の「華龍一号」として今年5月に営業運転を開始している。同じく「華龍一号」設計を採用した同3号機は先日、温態機能試験を完了したことから、来年完成すると見られている。CNNCはこのほか、福建省の漳州1、2号機にも「華龍一号」を採用、それぞれ2019年10月と2020年9月から建設工事中である。一方、CGNは2015年12月以降、CGNバージョンの「華龍一号」の実証プロジェクトとして江西省の防城港3、4号機を本格着工しており、どちらも2022年に運転開始する見通しとなった。これらに加えて、CGNは広東省の太平嶺1、2号機も、「華龍一号」として2019年12月と2020年10月にそれぞれ着工。2020年12月には、浙江省の地元電力企業や建設企業、投資企業らが出資する三澳1号機についても、建設工事を開始している。(参照資料:CNNC(中国語)、中国政府国務院(英語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Nov 2021

- NEWS

-

中国で建設中の小型HTR、臨界条件を達成

中国核工業集団公司(CNNC)は9 月13日、山東省栄成の石島湾で建設中の「ペブルベッド型モジュール式(PM)高温ガス炉の実証炉(HTR-PM)」(電気出力21.1万kW)」で、2基設置されているモジュールユニットの片方が12日の朝に初めて臨界条件を達成したと発表した。 CNNCは、年内にも同機を国内送電網に接続する方針を表明。様々な利点を持つ高温ガス炉は、中国のCO2排出量を頭打ちにし(排出ピークアウト)実質ゼロ化(カーボンニュートラル)するという目標を達成する重要な道だと指摘している。同機の建設プロジェクトは、月面探査計画などとともに中国における16の主要な科学技術関係の国家プロジェクトの1つに指定されており、これによって高品質な原子力産業の開発を進め、国家の科学技術革新を促進していく考えである。第4世代の先進的原子炉システムに分類されるHTRは固有の安全性を有するほか、高い発電効率と環境への適応能力を備えている。熱電併給や高温熱の供給が可能で商業的に幅広い用途に利用できることから、CNNCはHTRが中国のエネルギー供給を保証するだけでなく、供給構造の合理化にも貢献するとしている。中国が開発したHTR-PM設計は、1つの発電機を電気出力がそれぞれ約10万kWのモジュールユニット2基で共有するというもので、建設工事は2012年12月に始まった。燃料には、黒鉛粉末を混合した燃料粒子を球状に圧縮成型し、炭化ケイ素(セラミック)をコーティングしたものを使用する。同機の建設プロジェクトでは今年3月までに冷態機能試験と温態機能試験が完了し、8月には国家核安全局(NNSA)が運転許可を発給、これにともない同機では燃料が装荷されていた。HTR-PMでの臨界条件達成は、建設プロジェクトを主導する「華能山東石島湾核電有限公司(SHSNPC)」の関係者が多数見守るなかで行われ、SHSNPC に47.5%出資する華能集団公司や32.5%出資する(CNNC傘下の)中国核工業建設公司、20%出資中の清華大学から関係幹部が参加。同条件を達成した後は、これらの参加者による現地シンポジウムも開催された。華能集団公司の発表によると、同プロジェクトでは今後、炉心と制御棒の性能を確認し原子力機器監視システムの有効性を確認するため、ゼロ出力で物理試験を実施する。また、送電網への接続に向けて、起動時や試運転時の各種試験により設計通りであることを確認する作業も継続する。HTR-PMでは使用した実証工学機器の国産化率が93.4%に達しており、革新的技術を用いた機器は600点以上にのぼる。これには、ヘリカルコイル貫流蒸気発生器(OTSG)や高出力・高温熱の電磁軸受け構造を備えた主ヘリウム・ファンが含まれるとしている。(参照資料:CNNC、華能集団公司の発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 Sep 2021

- NEWS

-

中国、建設中の小型HTRに燃料を初装荷

中国核工業集団公司(CNNC)は8月23日、山東省栄成の石島湾で建設中の「ペブルベッド型モジュール式(PM)高温ガス炉の実証炉(HTR-PM)」(電気出力21.1万kW)で、21日から燃料の装荷を開始したと発表した。CNNCの傘下企業が参加する同機の建設プロジェクトでは、今年3月までに冷態機能試験と温態機能試験が完了。今月20日には国家核安全局(NNSA)が運転許可を発給した。燃料の初装荷はこれを受けたもので、同機は年内にも国内送電網に接続される予定である。高温ガス炉は第4世代の先進的原子炉設計の一つであり、HTR-PMは1つの発電機を熱出力25万kWの双子のモジュールユニットで共有する設計。CNNCによると、HTR-PMは熱電併給も可能な上に、事故が発生しにくい固有の安全性を保有。幅広い目的に利用が可能という長所を持ち、独立した規模の小さい送電網にも対応できる。HTR-PMの建設は科学技術関係の国家プロジェクトという位置づけになっており、「華能山東石島湾核電有限公司(SHSNPC)」が中心となって2012年12月から建設中。SHSNPCには、中国の5大発電企業の一つである華能集団公司が47.5%出資しているほか、CNNCが2018年に経営を再統合した中国核工業建設公司(CNEC)が32.5%を出資。北京の核能技術研究院で熱出力1万kWの実験炉「HTR-10」を運転する清華大学も、20%を出資している。また、プロジェクトのEPC(設計・調達・建設)契約は、CNECと清華大学の合弁事業体である中核能源科技有限公司(チナジー社)が請け負っている。HTR-PMの建設と運転を通じてCNNCは、中国が主要戦略の一つとして推進する「CO2排出量をこれ以上増やさず頭打ちにし(CO2排出ピークアウト)、実質ゼロ化(カーボンニュートラル)する」という目標の達成に向け、技術革新で貢献することを目指している。また、燃料装荷後の同機では基盤を築き商業化を加速。中国の原子力産業界を高度に発展させることにより、HTR技術を世界中に普及させていく考えである。ペブルベッド型HTRで使用する燃料は、黒鉛粉末と混合した燃料粒子を直径6cm程度の球状に圧縮成型し、炭化ケイ素(セラミック)をコーティングしたもの。このような燃料球には高温や腐食、摩耗に強いという特性があり、HTR-PM用の燃料球はCNNC傘下の中核北方核燃料元件有限公司が製造した。同機では原子炉一基あたり、約42万個の燃料球を装荷するとしている。(参照資料:中国華能集団公司①、②(中国語)、中国核工業集団公司(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 Aug 2021

- NEWS

-

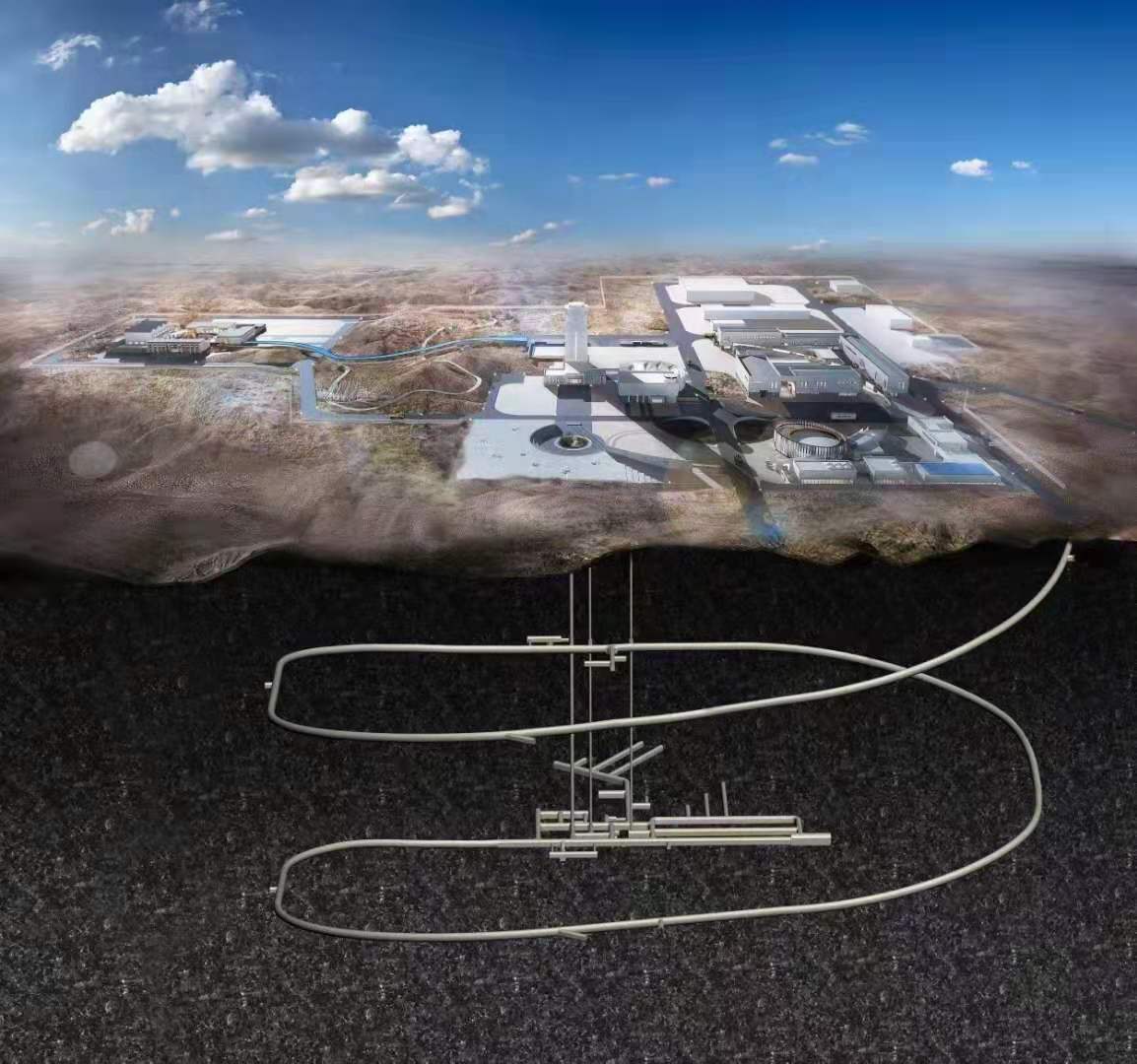

中国甘粛省で高レベル廃棄物の地層処分に向け地下研究所が着工

中国の国家原子能機構(CAEA)は6月18日、北西部の甘粛省酒泉市北山で高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分に向けた研究開発を実施するため、地下研究所の建設を開始したと発表した。世界中の原子力産業界の課題であるHLWの処分問題を克服するのが目的で、包括的な機能を有する世界最大規模の地下研究所を建設しフィールド試験の実施基盤を構築。深地層の最終処分場建設に必要な科学研究を行うことでHLWの長期的に安全な処分を早期に実現し、原子力産業界の健全かつ持続的な開発に資する方針である。中国では軽水炉から発生する使用済燃料については再処理を行い、高レベルの廃液をガラス固化した後、深地層に処分することになっている。1985年に現在の中国核工業集団公司(CNNC)は「HLW地層処分研究発展計画」を策定しており、中国の地層処分場建設計画はこれに基づいて進められている。甘粛省の北山は処分場建設候補地の一つに選定されている。2006年に関係省庁は「HLW地層処分研究開発計画のガイドライン」を共同で作成しており、その中で「処分場の建設サイト選定」と「地下研究所における科学研究」、および「処分場の建設と操業」という3段階の研究開発戦略を明記。甘粛省北山における地下研究所建設プロジェクトは2016年3月、中国の「国家経済社会開発第13次5か年規画」における100の主要プロジェクトの一つに指定された。また、同施設を建設・保有する機関として北京地質学研究院が設置されている。CAEAがこの建設プロジェクトを承認したのは2019年のことだが、北京地質学研究院が2020年6月に作成した同プロジェクトの環境影響(評価)報告書によると、ゴビ砂漠の地下に建設される地下研究所は螺旋状のスロープと3本の垂直坑、全長13.39kmの地下トンネルを備えることになる。受け入れ可能な廃棄物の容量は51万4,250立方メートルで、地下280メートルと560メートル2つのレベルで実験が行える構造。建設期間は84か月(7年間)で施設としての耐用年数は50年、総工費は27億2,313万元(約465億円)となる予定である。CAEAは現在、HLWを長期的に管理する科学研究モデルの開発に取り組んでいるが、地下研究所の研究開発等に基づいてHLWを地層処分する革新的なシステムを確立し、国内外の研究者と交流。HLWの地層処分という世界レベルの課題の克服に、中国の知恵と解決策が寄与することを目指すとしている。(参照資料:国家原子能機構(中国語)の発表資料、北山プロジェクトの環境影響報告書(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 Jun 2021

- NEWS

-

台湾問題と日本のエネルギー政策

米国においてジョー・バイデン大統領が就任してから4ヶ月以上が経過した。1月6日にドナルド・トランプ前大統領支持派の一部が連邦議会に乱入、警備に当たっていた警察官1人を含む5人が亡くなる事態になった際には、率直に言って政権移行が円滑に進むか不安が広がっていたと思う。しかしながら、むしろこの事件を契機としてトランプ前大統領への支持は失速したと言えそうだ。トランプ時代が過去になりつつある背景には、バイデン政権の老獪な対応もあるだろう。実態不明の“QAnon”((「ディープ・ステート」などの秘密結社の存在を主張している))が唱える陰謀論は極端に過ぎたとしても、トランプ前大統領の熱烈な支持者だけでなく、消極的な支持者も含めてバイデン大統領に抱いていた懸念は、経済政策と対中外交の2点に集約される。“Make America Great Again(米国を再び偉大に)”を主張して就任したトランプ前大統領は、米国の経済成長を加速させ、中国に対しては厳しい姿勢で臨んだとの評価は少なくない。これに対して、バイデン大統領については、経済面で増税により米国景気を失速させるリスク、そして外交・安全保障で中国との協調路線を採る可能性が指摘されていた。しかしながら、少なくともこれまでのところ、バイデン大統領は財政赤字の拡大に目を瞑り、連邦議会に1.9兆ドルの追加経済対策を迫った。新型コロナ禍の影響が残るなか、米国経済はどうやら回復を加速させているものの、それでもバイデン大統領は中低所得者層へのばらまき型とも言える財政政策に強い拘りを見せている。さらに、3月31日には、8年間で2兆ドルを投じるインフラ投資策を発表した。その具体策の柱は地球温暖化対策だ。大統領選挙の公約通り、温室効果ガス排出削減への研究開発・インフラ投資を通じて、米国経済が新型コロナ禍から本格的に立ち直る起爆剤にする考えと見られる。バイデン大統領が景気に拘り、中低所得者へのばら撒き型とも言える経済政策を重視する理由の1つは、トランプ前大統領を意識してのことではないか。熱烈なトランプ支持層の存在は、2024年の大統領選挙を考えた場合、バイデン陣営にとって再選への大きな脅威になる可能性がある。そこで、思い切った財政支出を継続することにより、トランプ前大統領を「過去の人」にする戦略と考えれば説明がつき易い。財源としての法人税、キャピタルゲイン課税増税案は、格差の是正へ向けた強い姿勢を見せることを重視しているのだろう。こうした経済政策は事前にある程度予想されていた。一方、意外感が強いのは外交政策である。特に中国への姿勢は非常に厳しい。この点についても、トランプ支持派の切り崩し策の面もあるのかもしれないが、バイデン政権の対中政策は、最早、そのレベルを大きく超えたものと言える。中長期的な影響は日本にも及び、それは日本のエネルギー政策にもインパクトを与えるものとなりそうだ。 確信犯としての対中強硬姿勢バイデン政権発足以降、米中両国が実質的に最初の外交的接触を行ったのは、3月18日、アラスカで行われた外相会談である。米国側からアントニー・ブリケン国務長官、ジェイク・サリヴァン国家安全保障担当大統領補佐官、中国側から楊潔篪中国共産党中央政治局委員、王毅国務院外交部長(外相)が出席した。ちなみに、日本人の感覚では、王毅外相こそが中国外交を代表する人物であり、楊氏よりも重い責任を負っていると考えるのが普通かもしれない。しかしながら、中国の実質的な外交トップは楊氏だ。この4者会談の写真でも、ブリケン国務長官の前に座っているのは楊氏だった。中国の外交の実権は政府ではなく共産党が握っており、その責任者が楊氏なのである。王外相は共産党中央委員204人中の1人に留まるのに対して、楊氏は25人しかいない党中央政治局委員であり、党内の序列は明らかに楊氏の方が上位なのだ。この米中外交トップの面談による会談は、異例の厳しい応酬となったことが報道された。米国側は冒頭から新疆ウイグル自治区におけるウイグル族の人権問題、そして香港の中国本土化問題を取り上げ、中国側は内政干渉として米国の主張と真っ向から対立した模様だ。この伏線は、3月16日に東京で開催された日米安全保障協議委員会(2プラス2)に既に示されていた。米国からブリンケン国務長官とロイド・オースティン国防長官、日本から茂木敏充外相、岸信夫防衛相が出席したこの協議では、共同発表において「中国による既存の国際秩序と合致しない行動は、日米同盟及び国際社会に対する政治的、経済的、軍事的及び技術的な課題を提起している」と中国を名指しで批判している。当然、中国側は激しく反応し、今や煽情的な受け答えで世界的にも有名になった外交部の趙立堅報道官は、17日の定例会見で「日本はオオカミを引き入れた」、「米国に従属している」と強い調子で日本の姿勢を批判した。なお、バイデン政権の厳しい外交姿勢は中国だけではなくロシアにも向けられている。バイデン大統領は、3月17日、ABCのジョージ・ステファノポウス氏の単独インタビューにおいて、ロシアのプーチン大統領に関する「彼を殺人者だと思うか」との質問に”I do(そう思う)”と答えて世界を驚かせた。同大統領は、このインタビューで1月26日のプーチン大統領との初の電話首脳会談の際、米国大統領選挙に対するロシアの介入に強く抗議したことも明らかにしている。外交面で価値観より実利、即ち貿易収支の不均衡是正を極端なまでに重視したトランプ前大統領は、中国にとって、そして多分ロシアにとっても、実は与し易い相手だったかもしれない。対中外交において、同前大統領が新疆ウイグル自治区の人権問題、そして香港の民主勢力弾圧を批判することはほとんどなかった。クリミア・セヴァストポリの併合によりG8首脳会議から追われたプーチン大統領についても、トランプ前大統領は2020年に米国で開催される予定だったG7首脳会議への招待を考えていたようだ。一方、バイデン大統領が「親中的」であるとのレッテルは正当なものではなかった。OECDによれば、中国の企業によるIT部門の研究開発投資額は、購買力平価で見ると既に米国に追い付いている(図表1)。もっとも、中国では、売上高上位500社のうち約半数が国営、公営だ。バイデン大統領が中国を「米国に対する唯一の挑戦者」とするのは、国家主導で研究開発を進め、次世代のIT技術で覇権国を目指す中国に対して、米国社会が抱く強い懸念を象徴しているだろう。従って、民主党、共和党の党派に関わりなく、米国の政治的ムードは中国に対して極めて厳しいものとなった。つまり、バイデン政権になると「親中路線になる」とのトランプ支持派の主張は、そもそも的を射ているとは言えなかったのである。ただし、政権発足からわずか2ヶ月を経たこの時期、米国の新大統領がここまで厳しい対中姿勢を採るのも珍しい。バイデン大統領の経歴を改めて振り返ると、36年間に亘り連邦上院議員を務め、うち4年間は外交委員会の委員長だった。また、副大統領としてバラク・オバマ大統領を支えた老練な政治家である。民主党中道派の重鎮である同大統領にとって、国際機関を利用し、同盟国との関係を重視するのは米国外交の伝統的な王道だ。さらに、中国への対決姿勢を鮮明にしたのは、場当たり的な対応ではなく確信犯と言えるだろう。そのバイデン政権が最も警戒しているのは、台湾情勢なのではないか。 高まる台湾有事のリスク3月26日付け日本経済新聞には、『「台湾有事、想定より近い」 米軍次期司令官、上院で証言 中国軍事力は最大の懸念』と記事があった。内容は、3月23日、米国連邦上院軍事委員会の公聴会に出席したジョン・アキリーノ海軍大将が、中国の台湾侵攻に関して、「私見では、大半の人の想定よりもかなり近い時期だと考えている」と語ったことを伝えたものだ。現在、米国海軍太平洋艦隊司令官である同大将は、バイデン大統領によりインド太平洋軍の次期司令官に指名されている。正式な就任には上院の承認を得る必要があり、この日、公聴会に出席したのだった。当該記事には、『米中が意識する防衛ライン』との地図があり、地図上には「第1列島線」、「第2列島線」が記されていた。この日経の記事にはやや不完全と思われる部分がある。アキリーノ大将への公聴会を控えた3月9日、アダム・デビッドソン現インド太平洋軍司令官が上院軍事委員会において証言し、「中国は2050年までに米国の覇権に取って代わろうとの野望を加速させている」、「台湾はその前段階の明確な野心の1つであり、この10年間、実際には次の6年間に明確になる脅威と考えている」との見解を述べていた。23日の公聴会では、このデビッドソン司令官の発言に関して、共和党のトム・コットン上院議員がアキリーノ大将へ意見を求めたのだ。これに対し、同大将は「大方想定よりもかなり早い時期」と指摘したのである。つまり、デビッドソン現インド太平洋軍司令官は2027年まで、アリキーノ次期司令官はそれよりもかなり以前に中国が台湾に侵攻する可能性を指摘したのだった。ちなみに、中国人民解放軍が創設されたのは1927年8月1日とされている。つまり、2027年は軍創設100周年に当たる祝賀の年に他ならない。中国はこうした節目を重視することで知られており、米国は中国がこの年までに台湾の中国本土化を目指すと想定しているのだろう。これは非常に驚くべきことではないか。中国の台湾進攻に関して米軍最高幹部が高いリスクを指摘し、それは日本人のイメージとは大きく異なるものだからだ。軍人故の過剰な危機感もあるかもしれないが、両海軍大将は共に連邦上院において非常に切迫した見解を述べたのである。もっとも、そうした目で中国を見ると、極めて計画的に物事を進めていると考えざるを得ない。好例が日経の記事の地図上にあった第1・第2列島線だ。第1列島線とは、鹿児島から沖縄諸島、尖閣諸島の西側、台湾の東側(つまり東シナ海の東側)、そしてフィリピン諸島の西側を通り、ブルネイの西側から南沙諸島を囲むようにベトナムの東方沖に達する架空の線に他ならない(図表2)。第2列島線は、東京の沖合から南東方向へ向かい、小笠原諸島、テニアン島、ガム島の東側を抜けて南西に方向を変え、パラオ島近海から南へ向かってインドネシアの西パプアに至るルートだ。この第1列島線、第2列島線の概念は、1982年、中国共産党軍事委員会主席であった鄧小平氏が、人民解放軍の劉華清海軍司令官に命じて作成した軍近代化計画において示された。同計画は、中国が同盟国を有する覇権国家に成長するため、その基盤としての海軍建設へ向けた長期的指針を示している。既に計画策定から40年が経とうしているが、細部を微調整しつつ、中国はこのラインに従って海洋政策を進め、人民解放軍の充実を図ってきた。例えば南沙諸島に人工島を建設、軍事拠点化したのは第1列島線の南端の確保が目的だろうし、空母を中心とする機動部隊の整備を進めているのは、第2列島線内において将来の制海権を確立するためだろう。一方、米国は以前よりこの中国の計画に強い警戒感を示している。2011年 1 月 27 日、連邦議会上院の公聴会において、米国外交問題評議会(CFR : Council on Foreign Relations)の軍事フェローであるステーシー・ペドロゾ海軍大佐は、「中国人民解放軍は、第1 列島線内の支配権を2020 年までに確立した上で、小笠原諸島やグアムを結ぶ第 2 列島線内に空母数隻を中心とする軍事力を配備して、2040 年をメドに西太平洋とインド洋の米軍の支配に終止符を打ち、制海権の獲得を目指している」と発言した。さらに、同年11月、米国連邦議会の中立的諮問機関である「米中経済及び安全保障再検討委員会(“U.S.-China Economic and Security Review Commission”)」がまとめた『2011年連邦議会向け年次報告(”2011 Report to Congress”)』は、東アジア有事の際、中国が第1列島線に防衛ラインを構築する可能性を指摘している。今から10年前に米国の専門家・専門機関が示した懸念は、概ね的を射ていたと言えるのではないか。その延長線上に立って考えると、現在、台湾は非常に大きな脅威に晒されていると見るべきだろう。中国が香港の中国化を進めているのは、国際社会の反応を見ることを含め、将来、台湾を完全な影響下に置く上での演習とも言えそうだ。日米欧は、香港問題で中国を厳しく批判しているものの、結局のところ民主化勢力への弾圧を止められていない。これは、中国にとり台湾問題を考える上での重要な参考と言えるのではないか。 日本に求められる自前のエネルギー先述の米国上院軍事委員会の証言において、アキリーノ次期インド太平洋軍司令官は、中国が台湾に重きを置く理由について「中国共産党の若返り問題」と「台湾の戦略的な位置」と説明した。前者については、共産党内における世代交代への圧力を抑止するため、習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)が大きな実績を必要としているとの見方を示したものだろう。一方、後者については、日本にとっても極めて重要な問題に他ならない。台湾は東アジアにおいて南北の中央に位置している。日本のシーレーン上の要衝だけに、仮に中国が支配すれば、日本は経済的にも安全保障上の面からも大きな問題を抱えかねないからだ。さらに、台湾にはTSMCやUMCと言った世界有数の半導体ファウンドリ((半導体メーカーは、①回路の設計を手掛けるファブレス、②その設計図を基に製造するファウンドリ、③設計と製造の両方を行うIMD--の3つに大別される))がある。トレンドフォースは、2021年1-3月期における世界のファウンドリ売上高上位10社に関して、TSMCのシェアが57.1%に達する見込みであると発表した(図表3)。UMCなどを合わせれば、台湾勢のシェアは67.1%に達している。この半導体の製造技術は、米国との技術競争で凌ぎを削っている今の中国にとっては正に垂涎の的だろう。最近、EUが域内の半導体企業の世界シェア20%を目指すと発表したが、単なるビジネス上の事情だけでなく、これは台湾を含む安全保障上の問題も含まれていると考えられる。日本にとっても、台湾情勢は多くの点において極めて深刻な問題に他ならない。バイデン大統領は、対面による就任後初の首脳会談の相手に菅義偉首相を選んだ。その背景には、東アジアにおける中国の台頭を強く意識した上で、日本の役割を重視する考えがあるのではないか。3月27日、自民党新潟県連のセミナーで講演した安倍晋三前首相は、「米国の外交・安保戦略上の重要地域がインド太平洋に移った」とした上で、「日米安全保障条約が本当に重要になってきた」と語っている。これは、東西冷戦における最前線がドイツを中心とした欧州だったのに対し、米中の覇権争いでは東アジアが最前線になることを指摘したと言えよう。安倍前首相の念頭には、台湾問題があると考えられる。蔡英文台湾総統の任期は2024年5月までだ。独立維持への強い姿勢を維持し、住民に人気のある同総統の退任後、中国人民解放軍の創建100周年に当たる2027年にかけ、台湾情勢が緊迫する可能性は否定できない。台湾が中国の直接支配下に置かれる場合、日本のシーレーン上における安全保障は大きな影響を受けるだろう。2050年に向けて温室効果ガスの実質ゼロエミッション化を目指すに当たり、化石燃料の輸入が劇的に減少したとしても、カーボンフリーの代替エネルギー源として、日本はオーストラリア、中東などから水素・アンモニアの輸入拡大を図る可能性が強い。その際、南沙諸島や台湾の周辺海域において緊張感が高まると、エネルギーの安定的な確保に大きな支障が生じるリスクがある。従って、安全保障上の観点から見ると、日本が自前のエネルギーを持つことは極めて重要だ。具体的には、再生可能エネルギー、そして原子力と言えるだろう。仮に化石燃料、もしくは水素・アンモニアの輸入が滞っても、再エネと原子力で日本のエネルギー供給が十分に賄えるとすれば、誰にとっても敢えてシーレーンにおける日本への燃料輸送を妨害する意味がない。つまり、自前のエネルギーは、究極の安全保障措置なのである。今後、米中覇権戦争の最前線となる東アジアは、長期に亘り高い緊張状態が続く可能性が強い。そうした前提に立てば、日本は、実質ゼロエミッションの達成だけでなく、エネルギー安全保障の確保に最善を尽くすべきではないか。原子力は、その切り札の1つと言えそうだ。

- 10 May 2021

- STUDY

-

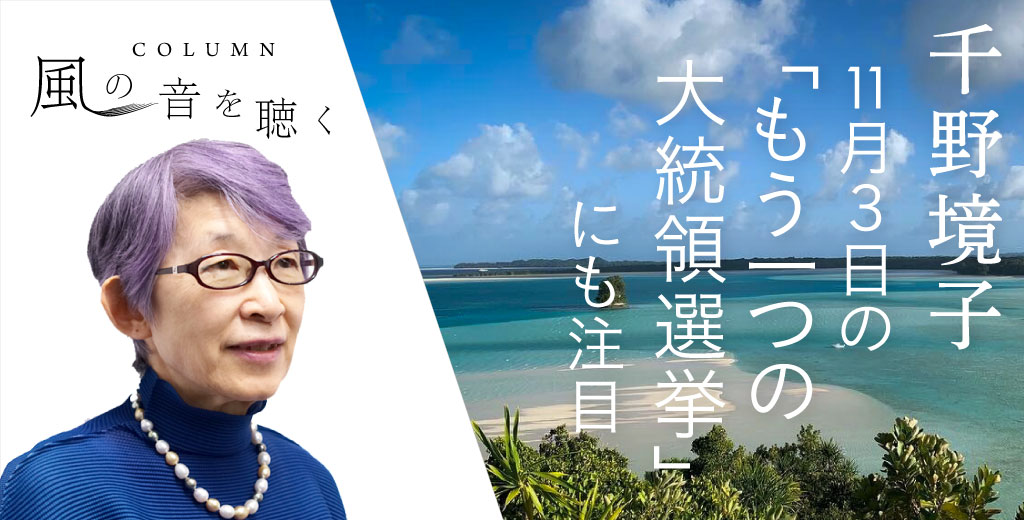

11月3日の「もう一つの大統領選挙」にも注目

11月3日の投票日まで、残り数週間を切ったアメリカ大統領選挙。実は同日、もう一つ大統領選挙がある。西太平洋ミクロネシアのパラオ共和国だ。アメリカの制度をそっくり取り入れたので、任期4年、3選禁止も同じで、9月22日に予備選を終え、本選を待つばかりとなっている。人口約1万8000人、面積も屋久島ほどのミニ島嶼国だが、進展する日米豪インドによる自由で開かれたインド太平洋構想、太平洋島嶼国を巡る中国・台湾の綱引き、さらには厳しさ増す米中対立など同国を取り巻く国際環境は大幅に変わった。こちらの大統領選も注目したいところだ。パラオと言えば、日本人にとっては2005年4月の天皇、皇后両陛下(当時)による太平洋戦争の激戦地ペリリュー島への慰霊のご訪問が印象深い。約1万2000人が犠牲となった。有数の親日国、戦前の日本統治の名残で多くの日本語が残る。ダイトウリョウもそうだ。しかし戦後とくに冷戦期後半、地域一帯は米ソ対立の角逐の場となった。1985年、ソ連はミクロネシアのキリバスと漁業協定を締結。漁業権により同国が巨額の金を手にしたのを見たメラネシアのバヌアツも翌年、ソ連と国交を樹立、ソ連は見返りに軍の補給基地や港湾を手にした。しかし89年に冷戦が終わり、91年にはソ連も消滅、ロシアが手を引くと米国もこの地域への関心を後退させていった。取って代わったのが中台だ。親中派の馬英九政権時代は一時休戦したものの、今も「一つの中国」承認を島嶼国に執拗に求める中国と台湾のせめぎ合いが続く。筆者がキリバスを訪れた2007年、かつてのソ連のレーダー基地は、台湾によって熱帯農業の畑に替わっていた。当時のトン大統領が中国との外交関係を止め、台湾に替えたからだ。熱帯農業は台湾の得意の分野のひとつ。指導員の前任地はアフリカのマラウイだった。マラウイはキリバスとは逆に、外交関係を台湾から中国に乗り替えたため、彼はマラウイにいられなくなり転勤してきたのだった。筆者とのインタビューで同大統領は「『一つの中国』はキリバスの政策ではない。どこの国とも友好関係を持ちたい」と語っていた。もっともな話である。太平洋島嶼国の大半の気持ちだと思う。昨年、キリバスはメラネシアのソロモン諸島とともに外交関係を再び中国に戻した。畑は今度、何に使われるのだろうか。太平洋島嶼国の残る台湾承認国はミクロネシアのナウルとマーシャル諸島、ポリネシアのツバル、それにパラオのみとなった。承認替えの決め手は経済援助や投資、つまりお金の力がやはり大きい。「島にとって中国は新しい財源が増えたという認識」(島嶼国ウォッチャー)なのだ。本音は中台の争いに巻き込まれたくなくても、国のサバイバルのため、中国から財源を引き出す国もある。そこでパラオ。現在のレゲンメサウ大統領は2期目、過去にも大統領を2期務めた大物で、これまでに非公式も含めると何十回と日本を訪れた親日派にして親台派のため、ポスト・レゲンメサウが一段と注目されるわけだ。決戦は3500票余りを獲得したウィップス(通名スランゲルJr.)元上院議員と、2000票に少し届かないオイロー副大統領の2人が戦う。ウィップス候補は母親がアメリカ人で、レ大統領支持者の3~5割や女性グループ票などを固め最有力、一方オイロー候補はレ大統領が後継に推したものの票差は大きく、勝利には予備選3位のトリビオン元大統領と4位のシード元上院議員合わせて2000票強の取り込みが不可欠だ。2人とも親中派のため、当選後は台湾から中国への鞍替えが噂されている。このほか、先日亡くなった日系のナカムラ元大統領の名前を冠したナカムラ利権と呼ばれる開発派の票や、親族内の票などもあり、支持層は必ずしも一枚岩とは言えないらしい。「ウィップス候補が地滑り的勝利(6000票以上)をする可能性があり、その場合の対中姿勢は是々非々、オイロー候補が僅差で勝利すると、ナカムラ利権派と親中派が政権中枢に入る可能性もある」とは現地の事情に詳しい島嶼国ウォッチャーの予測だ。選挙に先立ち8月末、エスパー米国防長官がパラオを訪れた。米高官の訪問は86年のシュルツ国務長官(当時)以来とあって、西太平洋におけるアメリカのプレゼンスの再確認とも、中国への牽制とも、さまざまな憶測を呼んだ。さらにレ大統領が港湾や基地、飛行場の建設などを要請し、対米関係の緊密化を改めて求めたことも、選挙後への備えではないかと観測された。片や自由で開かれたインド太平洋構想、片や一帯一路構想、米中の覇権競争に太平洋も波立ち始めたようだ。

- 16 Oct 2020

- COLUMN

-

「脱石炭」は日本経済の破滅への入り口だ(下)

「みんなちがってみんないい」童謡詩人、金子みすゞ(1903-1930年)が作った「私と小鳥と鈴と」に出てくる有名な一節。いま脱石炭火力問題を考えるうえで大事なのは、この一節である。子育てや人材育成にかかわる人なら、だれしも「そうだ」「そうだ」とうなづくはずだ。国のエネルギー政策にも同じことが言えるはずだ。それぞれの国がそれぞれの地政学的な特徴や条件に応じて、それぞれ自国の利益にかなうエネルギーの組み合わせ(ベストミックス)を選択すればよいという考えに対して、おそらく大半の人は同意するだろう。フランス、ドイツ、英国、米国、中国、ロシアの6国のエネルギー政策を見みてみよう。どの国も自国の利益に従い、「みんなちがってみんないい」を実践している。世界で猛威を振るう新型コロナに置き換えてみれば、都市封鎖を行わず、経済を優先させたスウェーデンのような国があってもよい。同じようなことをエネルギー分野で日本が実行できないはずはない。しかしながら、こと石炭の話になるとメディアや政治の世界はまるで一色の論調がはびこる。新聞やテレビを見る限り、その背景には「石炭火力をやめても、太陽光や風力など自然エネルギーでなんとか賄える」という再生可能エネルギーへの過度の期待、楽観視があるのではと思う。自然エネルギーは「火力寄生」と呼びたい政府の第5次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーを主力電源にすることが明記されている。だが、そもそも太陽光や風力は天候次第で稼働したり、休んだりで自立したエネルギーとはとても言えない。石炭やガスなど火力発電をあてにした寄生的な電源だということだ。再生可能エネルギーという言葉ではその本質は伝わらず、「火力寄生エネルギー」と呼んだほうがより事実に近い。この寄生性が国民に正しく伝わっていないために、石炭火力を全廃しても大丈夫といったイメージが流布しているように思う。また、太陽光や風力は需要に応じて出力を自在に制御できない欠点をもつ。このため、太陽光や風力が増えれば増えるほど、そのしわ寄せを食う火力発電は無理な調整運転を強いられる。そのことが火力発電所の経済性を悪化させ、火力発電所の寿命を短くするというような話は非常に重要なことではあるが、専門紙を除き、一般の報道ではほとんど報じられない。世界を見渡せば、再生可能エネルギーが普及している国ほど電気料金は高い。一般家庭にとっては、電気料金が多少上がっても、節約でやりくりできるだろうが、電力をたくさん使う化学や鉄鋼産業にとっては、電気料金の高騰は国際競争力を維持するうえで致命的な弱みとなる。そういう大事な側面も一般の人には意外に知られていない。世界が石炭火力から撤退するなら、むしろチャンスださらに気になるのは、脱石炭火力に関する新聞やテレビの論調で、脱石炭を加速させる欧州に対して、日本は出遅れているという言い方が目立つことだ。新型コロナの死者数を見れば分かるように、欧州が常にお手本とは限らない。エネルギー問題で欧州路線が正しいという保証はどこにもない。経産省の脱石炭方針の公表に対して、日経ビジネス(7月20日)は「『石炭火力休廃止』宣言の真意、エネルギー専門家の橘川氏が読む」と題したインタビュー記事で、橘川武郎氏の「高効率の石炭火力維持が本質ではないかとみています」との声を載せた。どのみち、環境市民団体も専門家も「日本は石炭火力維持だ」とみているのだから、堂々と「日本は、長期的には脱炭素社会を目指していくが、しばらくは日本が世界に誇る高効率の石炭火力をこれからも維持していきます。それが日本の国民の命、経済を守るエネルギー政策だ」と宣言すればよいのに、なぜ、そうしないのか。表向きは「脱石炭に向かっています」と言いながら、実は「高効率の石炭火力を維持する路線です」という言い方は、石炭火力の重要性を伝える点でリスクコミュニケーションの失敗である。石炭火力の重要性を強調する専門家は多くいるのだから、世間に媚を売る必要はなく、市民団体から批判されたら、逆に石炭火力の重要性を訴えるチャンスだと、なぜ思えないのだろうか。国やエネルギー産業界は論戦で勝つ自信がないのだろうか?と勘繰ってしまう。暴論と言われそうだが、欧米が石炭火力から手を引くならば、それはむしろ日本にとっては、高性能の石炭火力を世界に広めるチャンスでもある。他国と同じことをやっていては、世界の競争には勝てない。「みんなちがってみんないい」路線は最新高性能の石炭火力で勝負するチャンスでもある。中国が漁夫の利このまま安易に欧州の流れに乗って石炭火力を全廃してしまえば、中国が漁夫の利を得るのは火を見るよりも明らかだ。高性能の石炭火力の輸出に対して「東南アジアでは日本が建設を協力する発電所の地元住民から、環境汚染への不安から反対運動をしている例もある。政府に求められているのは、完全な撤退である」(一部要約・朝日新聞・7月12日の社説)という他人事的な論調もあるが、それを言うなら、ぜひ中国政府にも強く言ってほしいものだ。今後、原子力の十分な再稼働が見通せない中で何か危機的な状況が発生したときには石炭火力の出番(東日本大震災後に活躍したように)が十分に考えられる。にもかかわらず、日本の金融機関までが石炭火力への融資から手を引く動きを見ていると、いよいよ日本経済も破滅の入り口ではないかと素人ながら悲観的予感がよぎる。これが私の妄想でなければよいがと祈る。「あのとき石炭火力を残せばよかった」で済むか最後にもうひとつ、異論が出そうな見方かもしれないが、世の中は「人為的なCO2(二酸化炭素)の排出が地球温暖化の最大の原因だ」という大前提で石炭火力を廃止する方向で動いているが、もしCO2が温暖化の主因でなかったらとしたら、という別のシナリオも考えたうえで、石炭火力を残すかどうかも議論したほうがよいように思う。未来は常に不確定だからだ。石炭は石油と異なり、複数の国から安定して確保でき、熱量あたりの輸入価格も化石燃料の中ではもっとも安い(資源エネルギー庁ウェブサイト)という事実をもっと国民に知らせることが必要だろう。私が言うよりも、エネルギー問題の基本的なことは資源エネルギー庁のウェブサイトに書かれている。食のリスクや健康の問題を科学的に知るうえで食品安全委員会や厚生労働省、農林水産省、国立医薬品食品衛生研究所など公的機関のウェブサイトが欠かせないように、資源エネルギー庁のウェブサイトをもっと国民に読んでもらうよう広報活動を強化することも必要だろう。エネルギー問題の専門家でもない私があえて大仰な見出しで石炭火力問題に触れた訳は、石炭火力を全廃するかどうかが、日本の将来を左右する天下分け目の戦さだと直感したからだ。

- 25 Sep 2020

- COLUMN

-

「脱石炭」は日本経済の破滅への入り口だ(上)

日本の石炭火力発電を取り巻く状況が厳しくなっている。その象徴的な出来事が昨年12月に日本が受賞した「化石賞」。新聞やテレビの報道では不名誉な賞とされたが、私は「名誉ある賞」だと強く言いたい。これは私の偏見だろうが、環境市民団体から賞賛されたら、むしろそのほうが危うい状況だと思っている。「エネルギー自給率が極めて低く、資源もない日本にとって、石炭火力は絶対に必要だ」との独自の戦略、姿勢を日本国民だけでなく、海外にも向けて訴えていくべきだろう。なぜ中国を批判しないのか不思議なぜ、こんな世論を逆なでするようなことを言うかといえば、長く毎日新聞の記者として取材してきた経験からの直感(皮膚感覚)だ。遺伝子組み換え作物や農薬などの問題で環境保護団体と政府、企業、専門家との議論、交渉、確執を見てきた結果、気づいたことが2つある。ひとつは、EU(欧州連合)の政策が正しく、米国や日本は悪という構図だ。もうひとつは、中国の悪口を言わないことだ。この2つは、環境市民団体(幅広く言えば消費者団体)の「思考の癖」といってもよい。国際NGO「気候行動ネットワーク」(CAN)は昨年12月、スペインで開かれたCOP25(気候変動枠組条約第25回締約国会議)で、脱石炭を示さない日本に「化石賞」を贈った。政府を批判することに使命感をもつマスメディアはすぐさま不名誉な賞として報じた。化石賞はロシア、豪州、カナダ、米国、ブラジルなども受賞している。EU(欧州連合)も一度、受賞しているが、受賞の回数(米国6回、豪州5回、ブラジル3回、日本やカナダ2回など)から見て、脱石炭を打ち出すEU諸国の政策が正しく、米国や日本は温暖化問題の解決に消極的だというイメージをマスメディアはふりまいている。いくら中国が石炭火力を増やし、二酸化炭素を大量に出そうが、中国に化石賞を贈ることはない。なぜなのか本当に不思議である。このことを見るだけでも、化石賞はどこかイデオロギー臭のするうさん臭さを感じる。中国をかばう賞なら、むしろ名誉ある賞だと思ったほうがよいと皮肉を言いたくなる気持ちもお分かりいただけるだろう。EUの政策が正しいお手本?この2つの思考癖については、もちろん、細かく見れば、例外的な現象は多々あるだろうが、ことあるごとに環境市民団体は「EUでは遺伝子組み換え作物の表示に厳しい」「EU並みにゲノム編集食品も遺伝子組み換えとみなすべきだ」「日本もEU並みに残留農薬の基準値を厳しくすべきだ」「EUはホルモン剤を使用した米国産牛肉の輸入を認めていない。日本も見倣うべきだ」「EUは家畜の福祉に熱心だ」などとEUの政策、価値観を正しい基準とみなして、日本や米国を批判している。農業の世界でも同様の癖が見える。日本の生産者(国や県の研究機関も含む)が知的財産権をもつ高級ブドウやイチゴが知らぬ間に中国や韓国で無断栽培される事件が相次いだ。韓国のイチゴの9割近くは日本の品種がもとになっているというから驚く。そこで農水省は今年、種苗法を改正して、生産者の自家増殖に対し開発者の許諾を必要とし、開発者の知的財産権をより守ろうとしたが、環境市民団体は「海外の巨大企業に日本の種子が支配される」などの理由で反対し、今年夏、法案改正は先送りになった。市民団体は中国や韓国を非難するのではなく、日本政府や米国の多国籍巨大企業を批判するという妄想に近い反対運動がマスメディアを賑わした。こういうEU理想主義、反米反日の特徴はゲノム編集など農業の世界だけかと思いきや、最近のエネルギー報道を見ていると、脱石炭を打ち出し、太陽光や風力など再生可能エネルギーを積極的に増やしているEUが正しく、それに比べて日本は遅れているという論調ばかりが目立つことに気づく。日本とEUは地政学的に異なる存在エネルギー問題に詳しくない私でさえ、少し考えれば分かるように、日本とEUの置かれた状況は地政学的に全く異なる。環境市民団体がほめそやすような政策を日本が真に受けて実施していけば、おそらく日本の国益が損なわれ、いずれエネルギー危機に襲われる経済的地獄が待っているだけだろう。資源のない日本の国民(もしくは国家)にとって、絶対にはずせないエネルギー供給の大原則がある。それは以下の5つの原則だ。エネルギーの安定供給エネルギーの安全保障(供給が途絶しないような安全保障政策の確立)コストの低いエネルギー資源の確保環境に大きな負荷を与えないエネルギーの組み合わせの確保世論の支持が得られるようなエネルギーの安定確保策この原則は、どの国も生きていくうえで必要な糧なので、EUにもあてはまるだろう。しかし、EUが脱石炭を進めるのは自国の利益にかなうからであり、また自国の産業を育成するためでもある。決してEUは地球の問題を解決するために犠牲的精神で脱石炭を進めているわけではない。脱石炭火力を進めても、さほど自国経済に打撃がなければ、再生可能エネルギーによる発電を進めていくだろう。EUは陸続きゆえに変動の激しい太陽光や風力エネルギーが余った場合には、お互いに余剰電力を融通し合うことが可能だ。しかし、海に囲まれた日本はそうはいかない。マスメディアは何かとドイツのエネルギー政策を理想視するが、中国に大量の車を輸出するドイツは、中国経済に極めて強く依存しているだけに、中国の悪口を言わない。中国を忖度しながら、自国の利益に沿ったエネルギー政策を進めているだけであり、ドイツと日本は置かれた地政学的な状況は全く違うことを知っておきたい。情けない新聞の社説今年7月3日、経済産業省は「旧式の石炭火力発電所の9割に相当する100基を2030年までに休廃止する」と発表した。この発表に関する主要新聞の見出しを見た人の多くは、「ついに日本も世界の流れにのって、脱石炭に向かうのか」と思ったに違いない。ところが、これに対し、環境市民団体「気候ネットワーク」(日本)は7月6日、「脱石炭にはほど遠い『石炭の長期延命策』であることが鮮明に」との見出しで反論をホームページに載せた。この気候ネットワークの分析結果を見て、私はむしろホッとした。日本ではこれからも石炭火力が生き残っていくのだという方向性が見えたからだ。この点に関して情けないのは各種新聞の社説だ。「気候ネットワーク」の代理弁護人かと思われるほどのオウム返しだ。読売新聞と産経新聞を除き、ほとんどの社説は共同通信社も含め、「石炭依存をやめられない日本は世界で厳しい批判を浴びてきた」「石炭火力の全廃が国際社会の一員としての務めである」「石炭火力の輸出から早急に手を引かねばならない」といった調子だ。要するに「世界の潮流に乗り遅れるな」というEU迎合的な評論家的スタンスだ。こういうスローガンだけのきれいごと社説を見ていると、かつての民主党政権のスローガン政治を思い出す。理想やスローガンを掲げれば、エネルギーが天から降ってくるとでもいうのだろうか。こういう社説は一種の念仏論だ。エネルギーの安全保障、安定供給には、そのエネルギーを海外から調達する(莫大な外貨がいる)ための涙ぐましい民間産業の育成、競争力の維持が必要である。石炭は石油と異なり、中東に依存していない。政治的にも安定した豪州をはじめ、インドネシア、ロシア、カナダなどから輸入できる。資源確保のうえでリスク分散は基本中の基本である。日本の産業や市民の生活にエネルギーを供給する構成も、石炭、石油、ガス、水力、原子力、自然エネルギー(太陽光や風力、バイオマス)を分散して確保していくのが、これまた基本中の基本である。特定のエネルギー源に依存し過ぎると、いざというときの備えに弱い。マスメディアと環境市民団体は、仮に日本がエネルギー危機に見舞われてエネルギーが途絶しても、その責任をとってくれるわけではない。環境市民団体やメディアは、国の富を創り出すことにほとんど関心がない。また富を創り出す具体的な政策案にも関心がない。エネルギー供給確保のリスク分散から見て、石炭火力を確保しておくのはごく常識的なことのように思えるが、マスメディアの思考は違うようだ。実は、石炭火力が必要な理由として、まだ触れていない重要なことがある。それが何かを後編で述べてみたい。(次回に続く)

- 02 Sep 2020

- COLUMN

-

【短信】中国の田湾5号機が送電開始

中国核工業集団公司(CNNC)は8月10日、江蘇省の田湾原子力発電所で建設中だった5号機(111.8万kWのPWR)を8日の夜8時頃、初めて送電網に接続し送電したと発表した。中国国産の第3世代設計「ACP1000」を採用して2015年12月に本格着工した同炉は、7月27日に初めて臨界に達していた。(参照資料:CNNC(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」

- 11 Aug 2020

- NEWS