キーワード:中国

-

東芝ESS 中国企業と重粒子線治療装置の販売で提携

東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)は11月6日、中国のIon Nova社と、重粒子線治療装置の中国での販売に向けた業務提携契約を締結した。両社は今後、中国市場における早期の初号機受注を目指す。〈東芝発表資料は こちら〉Ion Nova社は、重粒子線治療装置の専門家で構成され、同装置の開発・販売に特化した会社だ。中国政府から中国産の陽子線治療装置の製造販売認可を唯一受けたAPTR社とも協力協定を締結している。今回の業務提携契約の締結を契機に、東芝ESSは、長年培ってきた重粒子線治療装置における先進技術・納入実績をもとに、中国での受注活動をさらに強化していく。中国では、新規のがん患者が約450万人(2020年時点)にも上り、適切ながん治療を行うことが国家の喫緊の課題となっている。そのため、中国政府では、患者の治療時の身体的負担が少ない重粒子線治療装置の導入・拡大に力を入れており、現在、中国では、重粒子線治療施設が2か所で稼働中だ。さらに、2025年までに重粒子線と陽子線を合わせて41か所の導入許可が予定されている。世界に広がる重粒子線治療施設(2020年時点、QST・中野隆史氏発表資料より引用)東芝ESSでは、量子科学技術研究開発機構とともに重粒子線治療装置を開発し、2016年には同機構放射線医学研究所(千葉市)の新治療棟に、世界で初めて超伝導電磁石を採用することで小型化・軽量化に成功した重粒子線回転ガントリーを納入した。海外でも、これまでの同社実績や技術力が評価され、韓国の延世大学向けに同装置を納入し、2023年4月に治療が開始されているほか、ニーズが高まっている米国においても受注活動を鋭意進めている。同社では、今後、重粒子線治療装置の普及を目指して、国内外での積極的な受注活動を展開し、質の高いがん治療の実現に貢献していくとしている。

- 07 Nov 2023

- NEWS

-

原油は再びインフレの要因となるのか?

(原油市況アップデート)イスラム教過激派組織ハマスによるイスラエルへの攻撃以前より、原油価格が不安定化している。直接の切っ掛けは、9月5日、サウジアラビアが7月から継続している日量100万バレルの自主減産について、同じく30万バレルを減産しているロシアと共に年末まで延長する方針を発表したことだった。両国の連携が継続しているのは、西側諸国、特に米国にとっては頭の痛い問題だろう。ロシア大統領府は、翌6日、ウラジミール・プーチン大統領がサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話で会談、エネルギー市場の安定で同意したと発表した。なお、この自主減産の幅は、OPEC+で設定された生産枠が基準になっている。OPEC+は、OPEC加盟13か国と非OPECの有力産油国10か国の協議体だが、生産調整を行っているのはOPEC加盟国のうちイラン、リビア、ベネズエラの3か国を除く20か国である。2022年における当該20か国の原油生産量は日量4,420万バレル、世界シェアは60.5%に達していた。今年6月4日に開催された第35回閣僚会合では、2024年の生産量を日量4,043万バレルと決めたのだが、このうちの50.2%をOPECの盟主であるサウジアラビアと非OPEC最大の産油国であるロシアが占めている(図表1)。ロシアによるウクライナ侵攻以降、事実上、サウジアラビアがこの枠組みの主導権を握った。結果論になるが、米国の中東政策の失敗がサウジアラビアをOPEC+重視へ走らせたと言っても過言ではない。 シェール革命は親米サウジアラビアを反米に変えたOPEC+の実質的な初会合は2016年12月10日に開催された。同年11月30日、OPECはウィーンの本部で総会を開き、8年ぶりに日量120万バレルの協調減産で合意したのだが、同時に非OPECの主要産油国を含めて協議を行う方針を決めたのである。2019年7月2日の第6回閣僚会合において、共同閣僚監視委員会(JMMC)の設置が決まり、OPEC+は実質的に常設の協議体になった。背景にあったのは、米国におけるシェールオイル・ガスの急速な供給拡大だ。2010年に548万バレルだった同国の産油量は、2016年に885万バレルへと増加した。バラク・オバマ大統領(当時)は、2014年1月28日の一般教書演説において、「数年前に私が表明した全てのエネルギー戦略が機能し、今日、米国は過去数十年間よりもエネルギーの自立に近付いている」とシェール革命を自らの業績として誇っている。しかしながら、この米国の急速な生産拡大により世界の石油の需給関係が大きく崩れ、2014年6月に107ドル/バレル だった原油価格は、2016年2月11日に26ドルへと下落した(図表2)。『逆オイルショック』に他ならない。経済の多くを原油に依存していた有力産油国にとり、非常に厳しい事態に陥った。これを契機として、OPEC+は生産量の管理に乗り出したのだ。言い方を変えれば、OPEC+はシェール革命に沸く米国に対抗する既存有力産油国の苦肉の策だったわけである。逆オイルショックでシェールオイルも減産を余儀なくされた。しかしながら、価格の復調とともに生産は再拡大、2019年の米国の産油量は1,232万バレルに達し、サウジアラビア、ロシアを抜いて世界最大の産油国になったのである。その直後に世界に襲い掛かったのが新型コロナ禍だ。急速な需要の落ち込みに直面して、OPEC+は米国に協調減産を迫ったものの、2020年4月10日、復活祭の会見に臨んだドナルド・トランプ大統領(当時)は、「米国は市場経済だ。そして、石油市況は市場により決まる」と語り、米国政府主導の減産を実質的に拒絶した。シェール革命以降のサウジアラビアの産油量を見ると、米国の生産拡大に応じて減産を行い、国際的な原油市況を支えようとしてきた意図が透けて見える(図表3)。サウジアラビアの指導者層の対米感情は、この一連の米国の動きを受け大きく悪化しただろう。さらに、2018年10月2日、サウジアラビア人ジャーナリストであるジャマル・カショギ氏がトルコのサウジアラビア領事館内で殺害されたとされる事件では、トランプ大統領、その後任であるジョー・バイデン大統領が共に殺人を教唆したとしてムハンマド皇太子を厳しく批判した。この件は、サウジアラビアの最高実力者となった同皇太子の対米観に大きな影響を与えたと言われている。新型コロナ禍から経済が正常化する過程での原油価格の急騰を受け、昨年7月15日、サウジアラビアを訪問したバイデン大統領はムハンマド皇太子と会談した。この会談は友好的に進んだと伝えられるものの、8月3日、OPEC+が決めたのは日量10万バレルの増産に過ぎない。当時、国内のシェール開発を促す上で、米国も原油価格の急落は望んでおらず、バイデン大統領が了解した上での小幅増産の可能性があると考えていた。しかしながら、その後の経緯を見ると、サウジアラビアの頑なな姿勢は、長年に亘る友好関係をシェール革命でぶち壊しにした米国に対する静かな怒りの表明だったのではないか。 OPEC+が狙う原油のジリ高現下の米国が抱える問題の1つは、そのシェール革命が行き詰まりの兆候を見せていることだ。新型コロナ禍の下で日量970万バレルへと落ち込んでいた米国の産油量は、今年8月に入って1,290万バレルまで回復してきた。これは、新型コロナ感染第1波が米国を直撃し始めていた2020年3月下旬以来の水準である。ただし、稼働中のリグ数は、当時の624基に対して、足下は512基にとどまっている(図表4)。地球温暖化抑止を重視するバイデン政権の環境政策に加え、既に有望な鉱床の開発が峠を越え、米国においてシェールオイルの大幅な増産は難しくなっているのだろう。サウジアラビアなど既存の有力産油国は、そうした状況を待っていたのかもしれない。主要国、新興国の多くが2050年、もしくは2060年までにカーボンニュートラルの達成を目指すなか、探査と採掘に莫大なコストを要する石油開発への投資は先細りが予想される。一方、需要国側が直ぐに化石燃料の使用を止めることはできない。つまり、これから10~20年間程度は、供給側が市場をコントロールできる可能性が高いのである。主要産油国にとり石油で利益を挙げる最後のチャンスなので、安売りは避けたいだろう。もっとも、価格が高くなり過ぎれば、需要国側において脱化石燃料化への移行が加速するため、急上昇は避けると予想される。そうしたなか、当面の原油市況に対する最も大きな不透明要因は、緊迫するパレスチナ情勢と共に、世界の需要の16%程度を占める中国である。OPECは、8月の『月間石油市場レポート』において、2023年後半の中国経済の成長率を5%程度と想定、原油需要を7‐9月期が前年同期比4.9%、10-12月期は3.8%と想定している(図表5)。また、世界全体では、7-9月期2.5%、10-12月期3.8%と緩やかな伸びを見込んだ。サウジアラビアとロシアが自主減産を行っているため、足下の需給関係は引き締まっているのだろう。言い換えれば、OPEC+の生産能力を考えると、中国経済が急激に悪化しない限り、供給量の調整によって原油価格をジリ高歩調とすることは十分に可能と見られる。最大の懸念材料であった米国景気が堅調に推移したことで、原油のマーケットは売り手市場になったと言えるかもしれない。それは、日米を含む世界の物価にも影響を与えることになりそうだ。 米国の神経を敢えて逆なでするサウジアラビア足下の需給の引き締まりを強く反映しているのは、ロシアの主力油種であるウラル産原油の価格動向ではないか。昨年12月、G7及びEUなど西側諸国は、ロシア産原油の輸入価格について、上限を1バレル当たり60ドルとすることで合意した。ロシアからの原油の輸入はやむをえないとしても、価格を統制することにより、同国の貴重な財源に打撃を与えることが目的だ。もっとも、ウラル産原油の価格は7月中旬に60ドルを突破した(図表6)。足下は制限ラインを20%以上上回る70ドル台後半で推移している。中東産などと比べて割安感が強いため、引き合いが増えているのだろう。ロシアは減産を行っているものの、それが価格の上昇に貢献している面もあり、西側諸国の制裁措置はあまり機能していない。この件は、米国のジョー・バイデン大統領にとって二重の意味で頭が痛い問題なのではないか。第1には、当然ながらウラル産原油の価格上昇はロシアの財政を潤し、ウクライナへの侵攻継続に経済面から貢献する可能性があることだ。第2の問題は、米国国内におけるインフレ圧力が再び強まるリスクに他ならない。バイデン大統領の支持率が急落したのは、2021年の秋だった。アフガニスタンからの米軍撤退に際し、テロ事件によって米軍兵士13人が亡くなるなど大きな混乱があったことが契機だ。その後はインフレ、特にガソリン価格の動向が大統領の支持率と連動してきた(図表7)。雇用市場の堅調は続いているものの、原油価格の再上昇によりインフレ圧力が再び強まれば、2024年11月へ向けたバイデン大統領の再選戦略に大きな狂いが生じるだろう。バイデン大統領は、2021年11月23日、原油価格を抑制するため、日本、インド、英国、韓国、中国などと共に米国政府による石油の戦略備蓄を放出する方針を明らかにした。その後も数次に亘って備蓄を取り崩した結果、2020年末に19億8千万バレルだった国全体の備蓄残高は、足下、16億2千万バレルへと減少している(図表8)。これは、米国の石油消費量の80日分程度であり、さらなる放出は安全保障上の問題になりかねない。シェールオイルには多少の増産余地があるとしても、最早、備蓄の取り崩しに頼ることはできず、産油国側の供給管理による原油価格の上昇に対して、米国の打てる手は限られている。バイデン政権にはこの問題に関して手詰まり感が否めない。昨年6月、消費者物価上昇率が前年同月比9.1%を記録した際は、エネルギーの寄与度が+3.0%ポイントに達していた(図表9)。運送費や電力価格など間接的な影響を含めれば、インフレは明らかにエネルギー主導だったと言えるだろう。一方、原油価格が低下したことにより、今年8月のエネルギーの寄与度は▲0.3%ポイントだった。現在は賃金の上昇がサービス価格を押し上げ、物価上昇率は高止まりしているものの、実質賃金の伸びが物価上昇率を超えてプラスになり、米国経済の基礎的条件としては悪くない。堅調な景気の下での雇用の安定、そして株価の上昇は、バイデン大統領の再選を大きく左右する要素だ。それだけに、原油の供給量をコントロールして価格のジリ高を演出するサウジアラビアの動向には無関心ではいられないだろう。サウジアラビアのムハンマド皇太子は、そうした事情を熟知した上で、ロシアとの協調により減産継続を発表したと見られる。8月24日に南アフリカで開催されたBRICS首脳会議には、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン・アール・サウード外相が出席、アルゼンチン、エジプト、イラン、エチオピア、UAEと共に2024年1月1日よりこの枠組みに参加することが決まった。敢えてこの時期にロシア、中国が主導するグループに入るのは、米国の苛立ちを楽しんでいるようだ。BRICS首脳会議で演説したサウード外相は、同グループの意義について、「共通の原則による枠組みを強化しており、その最も顕著なものは国家の主権と独立の尊重、国家問題への不干渉」と語っている。これは、人権問題を重視する米国など西側諸国にはあてこすりに聞こえても不思議ではない。 求められる日本独自の判断逼迫した雇用市場に支えられ、米国経済は堅調であり、原油価格がジリ高となっても、その基盤が大きく崩れることはないだろう。ただし、インフレの継続が市場のコンセンサスになれば、連邦準備制度理事会(FRB)による高金利政策が長期化する可能性は否定できない。また、米国の国民はガソリン価格に対して非常に敏感であり、バイデン大統領の再選戦略への影響は避けられないだろう。もちろん、原油価格のジリ高が続けば、日本経済も影響を受ける。日本の消費者物価上昇率が今年1月の前年同月比4.4%を天井にやや落ち着きを取り戻したのは、米国と同様、エネルギー価格の下落が主な理由だった。消費者物価統計のエネルギー指数は、円建てのWTI原油先物価格に3~6か月程度遅行する傾向がある(図表10)。9月に入って以降の原油価格、為替の動きにより、円建ての原油価格は前年同月比11%程度の上昇に転じた。この状態が続けば、2024年の年明け頃から日本の物価にも影響が出ることが想定される。さらに、パレスチナ情勢の緊迫が、原油市況の先行き不透明感を加速させた。サウジアラビアなど主要産油国が強硬姿勢を採る可能性は低いものの、市場は神経質にならざるを得ない。再び原油高と円安のダブルアクセルになれば、貿易収支の赤字も再拡大するだろう。インフレの継続と貿易赤字は円安要因であり、円安がさらに物価を押し上げるスパイラルになり得る。政府・日銀が上手く対応できない場合、市場において国債売りや円売りなど、想定を超える圧力が強まる可能性も否定できない。現段階でそこまで懸念するのは気が早過ぎるかもしれないが、サウジアラビアとロシアの関係強化の下でのパレスチナ情勢の緊迫は、日本を含む主要先進国にとって潜在的に大きな脅威だ。パレスチナに関しては、次回、改めて取り上げさせていただきたい。1991年12月に旧ソ連が崩壊して以降、国際社会は米国主導の下でグローバリゼーションが進み、先進国の物価は概ね安定した。しかしながら、世界は再び分断の時代に突入、資源国が影響力を回復している。資源の乏しい日本としては、米国に依存するだけでなく、自分の力で考えて、エネルギーの安定的調達を図らなければならないだろう。脱化石燃料が直ぐに達成できるわけではない以上、中東は引き続き日本にとって極めて重要なパートナーである。

- 27 Oct 2023

- STUDY

-

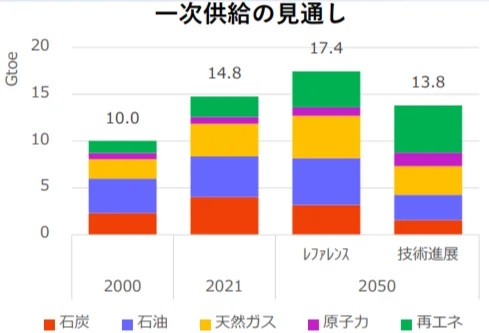

中国のエネ需要はピークアウト エネ研予測

日本エネルギー経済研究所は10月20日、2050年までの世界全体のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2024」を発表。2050年のエネルギー需要の中心は、中国からインド・アフリカ諸国へシフトするとの見通しを示した。同需給見通しは、毎年、同研究所が発表しているもので、技術・政策の動向に応じ、過去の趨勢的な変化が継続する「レファレンスシナリオ」、エネルギー安定供給や気候変動対策のために技術導入が強化される「技術進展シナリオ」の2つのシナリオで分析。それによると、「レファレンスシナリオ」では、2050年のエネルギー消費は2021年の1.2倍に増加。これまで世界の需要増の要因となってきた中国のエネルギー需要は2030年頃にピークを迎え、インド・ASEAN・中東・アフリカが需要増の中心となる見通し。一方、「技術進展シナリオ」では、2030年頃にエネルギー消費は頭打ちとなり、2050年に消費量は2021年の概ね0.9倍程度に減少すると見込んでいる。2050年までのCO2排出量は、「レファレンスシナリオ」でほぼ横ばい、「技術進展シナリオ」では2021年比56%減の147億トンとなる見通し。しかしながら、カーボンニュートラル実現には道半ばで、非電力部門、新興・途上国での脱炭素化が引き続き課題となると指摘している。また、2050年の発電量は、経済成長や電化に加え、グリーン水素用需要の押し上げなどにより増加し、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.7倍、「技術進展シナリオ」で同2倍となる見通し。増分の大半は新興・途上国が占めるとともに、電源構成が大きく変化。「技術進展シナリオ」では、電源の約85%が脱炭素電源となり、その過半を占める変動再生可能エネルギーに対応した需給安定対策が極めて重要な課題となる。化石燃料の一次供給については、2050年に、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.2倍に増加し全体の73%に、「技術進展シナリオ」では2020~30年代以降減少に転じるものの53%を占め、依然と高水準が維持される見通し。引き続き、消費効率改善やCCS(CO2回収・貯留)導入など、CO2排出量削減に向けた取組とともに、安定供給確保の必要性を指摘している。

- 23 Oct 2023

- NEWS

-

「インドの台頭」と「燃え上がる女性記者たち」

「中国の台頭」という国際社会では長らくの常套句に、赤信号が灯り始めたようだ。経済の減速、外資の逃避、消費意欲の減退、高齢化、そして突然の外相更迭など不可解な内政… 米中対立の緊張が続く中、中国が不確実性と不透明さを増している。いよいよ「インドの台頭」だとの声も聞こえる。果たしてインドは中国に取って代わるのだろうか。確かに今年、インドは人口で中国を追い抜き世界第1位となった。高齢化はまだまだ先の話だ。最近はインドおよびインド人、そしてインド系の活躍も目立つ。来年の米国大統領選挙の共和党候補者で今もっとも注目の人は、トランプ前大統領を除けば、インド系大富豪の実業家、候補者中最年少38歳のビベック・ラマスワミ氏だ。唯一の女性候補、トランプ前政権で国連大使を務めたニッキー・ヘイリー氏もインド系で、インド系の複数候補の出現は民主・共和党とも例がない。民主党もバイデン大統領とコンビの、カマラ・ハリス副大統領がインド系女性だ。また英国のリシ・スナク首相も同国宰相史上初のインド系である。実業界は政界の比ではない。IBM、グーグル、マイクロソフト、YouTube、スターバックス… のCEOは全員インド系が占める。そして彼、彼女らにもまして本家インドのナレンドラ・モディ首相の活躍を忘れるわけにゆかない。去る9月に行われた第18回20か国・地域首脳会合(G20ニューデリー・サミット)で議長を務めたモディ氏は、ウクライナ戦争とロシアの扱いをめぐって難航が予想された共同声明を会議初日にまとめ上げ各国を驚かせた。習近平・中国国家主席不在の中、グローバルサウスのリーダーはインドだと言わんばかり。ここで一転して、インドのドキュメンタリー映画「燃え上がる女性記者たち」の話に移りたい。元女性記者の筆者としては題名からして無視出来ない。9月半ばから公開上映中で、早速足を運んだところ、内容の重さや深刻さに比して、映画を一貫して貫く明るさ、前向きでパワフルなことに元気を貰い、図らずも映画界も「インドの台頭」ではないかと思った。もっとも「ボリウッド」(旧名がボンベイのムンバイ映画産業)の表現で知られるインドは、映画の製作本数や観客数では既に米国を凌駕し、世界一と言われる。私の理解が間違っていなければ娯楽性が強く、だから「燃え上がる女性記者たち」も深刻でありながら楽しめるのだろう。映画の舞台はネパールと国境を接し、世界文化遺産タージマハールのある北部ウッタル・プラデーシュ州。カースト制度の外側にある最下層、不可触民(ダリト)の女性たちが新聞「カバル・ラハリヤ(ニュースの波)」を立ち上げる。実話である。これだけでも新聞が衰退産業と化した日本ではオドロキだが、映画は同紙が紙媒体からSNSやYouTubeなどデジタルメディアへと新たな挑戦を始め、戸惑いながらも奮闘する女性記者たちの、無理解な夫や家庭をも巻き込んでの物語だ。描かれる差別や偏見、腐敗、暴力が半端ではない。しかし彼女らも半端ではない。へこたれない。住民からの訴えを無視する役所への取材で、何度たらい回しされても怒らず、粘る。愛嬌もあるし強靭、いい意味でしたたかだ。大手マスコミが黙殺する地元の小さな問題を掘り起こし、怯むことなく追及する。彼女たちの報道のお蔭で、電気が通った、トラブルが解決した等々、素直に喜ぶ人々。SNSやYouTubeに乗って新聞の評判も各地へと広がって行く。学識や記者教育は決して十分ではなさそうだが、大手マスコミが忘れがちなジャーナリズムの原点とジャーナリストの初心が、そこにはしっかりとある。差別や貧困はない方が良いに決まっている。しかしそれらが女性記者たちを燃え上がらせ、人間性を高めるという逆説もインドならではで、考えさせられる。冒頭に戻って、「中国の台頭」から「インドの台頭」に取って代わるかどうかは分からない。ただ、このような映画を作る自由な空間は、インドにあっても中国で葬られつつあるのは確かだろう。

- 20 Oct 2023

- COLUMN

-

IAEAの海洋モニタリング開始 中国も参加

福島第一原子力発電所周辺の海洋試料を採取し分析を行う、モナコ所在のIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家一行が、10月16~23日の日程で調査を開始した。日本の海域モニタリングの信頼性・透明性確保に向け、IAEAや国内外分析機関による分析結果を比較評価するもので、2014年より継続実施されている。〈外務省発表資料は こちら〉今回、さらなる透明性向上の観点から、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も新たに参加する。中国の参加に関し、日本サイドとして同調査をリードする原子力規制委員会の山中伸介委員長は、11日の定例記者会見で、「IAEAの客観的モニタリングについて、中国も含めた第三者が加わったことで、より中立性、透明性、公平性が高まった」と、期待を寄せた。調査期間中、専門家一行は海水・海底土、水生生物・水産物などの試料を採取。評価結果は、IAEAが別途、実施しているALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの裏付けにも資する。例えば、水産庁が参画する水産物の採取については、福島県で漁獲される6種程度を予定しており、19日にいわき市沿岸で採取した後、20日に海洋生物環境研究所(千葉県御宿町)で分析状況の確認を行う。直近、2021年度実施分の報告書では、「日本の分析機関の試料採取方法は適切であり、高い正確性と能力を有している」と、評価されている。ALPS処理水の海洋放出は8月24日~9月11日の初回分が終了し、続く2回目が10月5日から約17日間の予定で行われている。海洋放出開始後、初となるIAEAの安全性レビューミッションは、10月24~27日に来日する予定。今回、調査を行うタスクチームには、IAEA職員の他、独立した立場で参加するアルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、韓国、マレーシア、マーシャル諸島、ロシア、米国、英国、ベトナムの各国出身の国際専門家11名が含まれる。

- 16 Oct 2023

- NEWS

-

アジア太平洋における最大の不透明要因としての中国【後編】

前編はこちら 中編はこちら日米韓3か国が安全保障、経済安全保障で連携、米国は豪州に加え、フィリピン、ベトナム、そして世界最大の人口を抱えるインドを巻き込み、中国の海洋進出に対して包囲網の構築を図ろうとしている。また、IT社会のみならず、軍事技術の根幹となった半導体について、米国は、日韓両国だけでなく、台湾、そしてオランダをチームに引き入れ、中国による最先端半導体の製造能力確保を阻止する戦略を隠さなくなった。当然、中国はこれに強く反発している。同国では今年7月1日、改正反スパイ法が施行された。この法律による「スパイ行為」に関しての定義は極めて曖昧であり、恣意的な運用の懸念が消えない。改正法施行前の3月25日には、帰国を控えたアステラス製薬(本部・東京)の駐在員が反スパイ法で中国の公安当局に拘束された。具体的な容疑は明確にされておらず、これまでの例に照らせば、公判は非公開で行われる可能性が高い。現地の日系経済団体や日本人社会の情報を得るのが目的との見方もあるが、中国においてビジネスを行う外国企業の社員、関係者は、常に改正スパイ法のリスクを意識せざるを得ないだろう。さらに、7月3日、中国商務省、海開総署は、国家安全保障及び国益保護を理由としてガリウム、ゲルマニウムの輸出管理策を公表した。これは、明らかに米国が主導、日本、オランダが追随している最先端半導体装置の輸出管理強化に対抗した措置と言える。中国の当局がこの管理策をどのように運用するのかはまだ不明だが、場合によっては大きなインパクトになる可能性は否定できない。日本が西側諸国の一員としてバランスを米国との同盟に傾けるのであれば、その反動を覚悟する必要がある。 中国に偏在するレアメタル、レアアース中国が貿易管理を強化したガリウムは、青色発光ダイオード(LED)のマイクロ波集積回路に使われている。名古屋大学の故赤崎勇、天野浩両教授が日亜化学の中村修カリフォルニア大学教授と共に2014年のノーベル物理学賞を受賞したのは、青色ダイオードに必須である窒化ガリウムの結晶を発明したことが理由だった。光の三原色は赤、緑、そして青である。1962年、ゼネラルエレクトリックの研究所に所属していたニック・ホロニアックが赤色発光ダイオード(LED)を発明、10年後の1972年にはモンサント・ケミカルのジョージ・クラフォードが黄緑色のLEDの開発に成功した。そこに日本の研究者・技術者の開発した青色が加わったことによって、R(red)、G(green)、B(blue)の3色が揃い、白色を含めたRGBによる色の表現が可能になったのである。米国政府の地質調査所(USGA)によれば、昨年、世界で産出されたガリウムは55万トンであり、そのうちの98.2%に相当する54万トンが中国産だった(図表1)。ガリウムの輸入が滞った場合、現在の技術では青色LEDの製造が滞ることになるだろう。中国は日本などにとって痛いところを突いてきたと言える。ちなみに、ガリウム、ゲルマニウムは31種あるレアメタルの一種とされている(図表2)。敢えて「とされている」と表現したのは、レアメタルがかならずしも物理学上の定義ではないからだ。むしろ政治・経済上の定義と言え、経済産業省は「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち、安定供給の確保が政策的に重要で、産業用に利用される非鉄金属」と説明している。このレアメタル31種のなかで「希土類」とされるのがレアアースに他ならない。元素周期表のスカンジウムからルテチウムまでの17元素で、優れた物理的・化学的特性を持つことから、先端技術を用いた製品に重要な素材だ。特に強力な永久磁石には不可欠であり、EVのモーターや風力発電発電機に使われている。レアアースの特徴の1つは、分布が中国に集中していることだ。世界のレアアースの生産量を見ると、2010年頃までほぼ100%が中国産だった(図表3)。レアアースの市場に大きな変化が起こったことを世界に知らしめたのは、2010年9月22日、ニューヨークタイムズ(電子版)が報じた “Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan(緊張高まるなか、中国は日本への重要物質の輸出を停止)” との記事である。この2週間前の9月7日、尖閣諸島における日本の領海で操業していた中国の漁船が、違法操業による取り締まりを行っていた海上保安庁の巡視船「みずき」、「よなくに」へ故意に衝突、拿捕されて船長が那覇地方検察庁石垣支部へ送検される事件が起こった。結局、同船長は25日に処分保留で釈放され、中国政府の用意したチャーター機で送還されたが、これを契機にそれまでも良くなかった日中関係がさらに悪化した。ニューヨークタイムズの記事は、「日本による中国トロール漁船の船長の拘留に関する論争の急速な激化を受け、中国政府はハイブリッドカーや風力タービン、誘導ミサイルなどの製品に使われる極めて重要な鉱物の対日輸出を禁じた」と伝えている。その後、中国商務省は禁輸措置については正式に否定した。WTOは特定の国を狙い撃ちした貿易規制を厳しく禁じており、それに抵触する可能性が強かったからだろう。しかしながら、2010年に4,926トンだった日本の中国からの輸入量は、2012年には2,985トンへと減少した(図表4)。積み出し港において通関業務を意図的に遅らせるなど、事実上の規制を講じていたことが背景と見られる。2012年3月、日本、米国、EUが連名でレアアースの輸出規制に関し中国をWTOへ提訴、同7月に紛争処理のためのパネル設置が決まった。2014年3月にはパネル報告書で中国側が実質的に敗訴、即座に上訴したものの、8月に上級委員会で日本などの勝訴が確定している。尖閣諸島に関して、日本政府は、同諸島は日本固有の領土であり、如何なる領土問題も存在しないとの立場を堅持してきた。従って、日本政府は、レアアース問題が尖閣諸島に関する領有権問題と関連付けられるリスクを避けるため、WTO提訴に当たって米国、EUを巻き込んだのである。これが勝因だったと言えるだろう。一方、中国は資源保護を対日輸出規制の理由としたのだが、WTOに受け入れられなかった。WTOは加盟国に対して恣意的な貿易規制を厳しく禁止しており、環境や資源保護では、日本を狙い撃ちした輸出規制の正当な理由としては認められなかったのである。この中国との紛争を受けて、日本政府・企業はレアアースの調達先の多様化を図った。昨年の輸入量を見ると、中国が5,494トンで依然として全体の67.6%に達しているが、ベトナム26.1%、タイ6.3%など中国以外の国も全体の3分の1を占めるようになっている(図表5)。ちなみに、日本政府は2019年8月に韓国への輸出管理を強化、半導体関連の素材であるフッ化水素、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目の輸出に当たっては、包括管理ではなく個別管理とした。背景には徴用工問題、韓国海軍による自衛隊対潜哨戒機へのレーザー照射など日韓関係の急速な悪化があったと見られる。しかしながら、少なくとも表面的には韓国の貿易管理の不備に対する安全保障上の懸念に対応したものと説明されていた。これは、『関税及び貿易に関する一般協定』(GATT)第21条に規定された安全保障に関する措置だ。WTOの唯一とも言える例外であり、それぞれの加盟国に広範な裁量権が与えられている。米国、日本、オランダによる対中半導体製造装置の輸出管理強化もGATT第21条を根拠とした。今回、中国はガリウム、ゲルマニウムの輸出強化管理に関して、あくまで安全保障上の措置と説明している。日本や米国の行動を観察し、その手法を模倣したのだろう。日本も使ってきたルールだけに、これまでよりも手強い交渉になる可能性は否定できない。中国が両品目の輸出管理を実際に強化した場合、日本政府、日本企業は中国政府との粘り強い交渉と同時に、代替調達先の確保、代替技術の開発が喫緊の課題になると考えられる。 中国が豪州に関係改善へ向け秋波を送る理由東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出に伴い、8月24日、中国の税関業務を行う海関総署は、「福島放射能汚染水の海洋放出が食品安全にもたらす汚染リスクを防ぐため」、「日本からの水産物輸入を全面停止」すると発表した。一時は中国国内の和食店が嫌がらせを受け、日本の無関係の機関、個人宛てに迷惑電話が殺到するなど理不尽な行為が続いたのは、科学的な根拠に基づかない中国政府の対応により、誤った情報が国民に刷り込まれたからだろう。共産党一党独裁の国家においては、ジャーナリズムが機能せず、共産党・政府の過ちを糺す報道も行われない。もっとも、中国共産党・政府も国民の行き過ぎた行為を流石に拙いと考えたのか、9月3日の抗日戦争勝利記念日には、在北京日本大使館周辺などに大勢の警察官が配置されたようで、懸念された暴力的な抗議行動は見られなかったと報じられた。また、9月13日に岸田文雄首相が内閣改造を行った際には、15日の中国外務省による記者会見において、毛寧報道官が新任の上川陽子外務大臣に対して祝意を述べるなど、振れ過ぎた振り子を修正する動きも見られる。中国は明らかに経済に深刻な問題を抱えており、その立て直しが習近平政権にとっての喫緊の課題であることは間違いない。そのためか、このところ、緊張感が高まっていた西側諸国との間で関係改善に動く兆候が見られるようになった。一例は、5月18日、豪州産木材の輸入制限措置を解除したことだ。オーストラリアは、2013年9月に中道右派の自由党が政権を奪還、トニー・アボット、マルコム・ターンブル、スコット・モリソンの3首相の下、米国など西側諸国との関係を強化する一方、厳しい対中政策を実施してきた。これに対し、中国は2020年から様々な理由をつけて豪州産の石炭、大麦、ワイン、牛肉に関して輸入制限やアンチダンピング課税など制裁措置を課したのである。2022年5月の総選挙でアンソニー・アルバニージー首相率いる労働党内閣が発足したが、外交政策については基本的に前政権の路線を踏襲した。ただし、両国の間で協議が行われていた模様で、5月11~13日に豪州のドン・ファレル貿易相が北京を訪問、その直後に中国が規制解除に動いたのだ。さらに、8月4日、中国商務部は豪州産大麦に課していたアンチダンピング関税及び補助金相殺関税の終了を発表した。アルバニージー首相は年内に中国を訪問する見込みだ。オーストラリアは米国主導の対中包囲網であるQuadを構成する4か国の一角であり、中国はまず同国との関係改善により西側の結束に楔を打ち込む意図なのではないか。また中国政府は、8月10日、新型コロナ禍で制限してきた中国人による団体旅行に関し、日本、米国、韓国、インド、豪州、英国、ドイツを含む78か国・地域を対象に解禁すると発表した。既に中国はゼロコロナ政策を放棄していたので、検疫的には国内外の往来を抑制する意味はあまりなかったと言える。ただし、秋の外交シーズンを迎える前の発表が、西側諸国との関係改善へ向けたシグナルである可能性は否定できない。ちなみに、2020年4月に予定されていた習近平国家主席による国賓としての訪日が新型コロナにより無期限延期となって以降、日中関係は急速に悪化した。これは、米中両国の対立が先鋭化するなか、日本が西側同志国としての立場を鮮明にしたことが一因と言える。中国による海洋進出の積極化、尖閣諸島に対する圧迫の強化、さらにはロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢に照らして、日本政府は適切な判断をしてきたのではないか。もっとも、中国からの輸入を大幅に減らした米国と異なり、日本の対中輸入が目立って減少したわけではない(図表6)。むしろ日本の輸出が頭打ちとなったことから、2019年に3兆6,435億円だった日本の対中貿易赤字は、直近12か月間だと6兆5,735億円に拡大している。最先端の半導体製造装置など一部の製品に対する対中輸出管理の強化が大きく報じられ、対中貿易が滞っている印象を受けるものの、中国の景気が減速して輸入が減っている以外、今のところ両国間のビジネスに大きな影響は出ていない。中国による水産物輸入全面停止がデータに表れるのはこれからだが、日本の輸出額全体に占める割合は大きくないため、マクロ統計としての貿易収支全般に対するインパクトは限定的だろう。 日本に必要な対話と有事への備え米国は、中国と将来の覇権争いを展開、厳しい措置を次々と講じつつある一方で、6月はアンソニー・ブリンケン国務長官、7月はジャネット・イエレン財務長官が北京を訪問、ブリンケン長官は変則的な席次ながら習近平国家主席とも面談した。また、8月28、29日には経済安全保障を担当し、半導体関連の対中輸出管理で厳しい政策を指揮してきたジーナ・レモンド商務長官が中国を訪れ、李強国務院総理(首相)、何立峰副総理、王文濤商務部長(通商大臣)らと会談している。バイデン政権は、緊張関係の下でも、対話のチャンネル確保に関しては努力を続けている模様だ。日本政府では林芳正外相(当時)が4月1、2日に訪中した。しかしながら、福島第一の処理水問題で中国が一方的に態度を硬化させ、現状、閣僚クラスによる接触は行われていない。8月28日から30日に公明党の山口那津男代表が北京を訪れ、岸田首相の親書を習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)に手渡すことが検討されたものの、中国側からの申し出によりこの訪中は延期となった。また、ジャカルタ(インドネシア)において9月6日に開催されたASEAN関連首脳会議、ニューデリー(インド)で9月9、10日に行われたG20サミットを習総書記が欠席、岸田首相はASEAN+3(日中韓)首脳会議直前に李強総理と短時間の立ち話をしたに止まっている。経済的な行き詰まりがさらに深刻化した場合、中国には2つの可能性があるのではないか。1つは取り敢えず強硬姿勢を控え、西側諸国との交流によって経済を立て直す道だ。もう1つは国民の不満が習近平政権に向くことを避ける上で、対外強硬姿勢を強化、例えば台湾統一を急ぐ道である。後者の場合、日本は固より、国際社会の分断がさらに深まることで、世界全体への影響も極めて大きなものになるだろう。台湾有事が及ぼすのは半導体のサプライチェーンへの影響だけではない。中国とロシアが結束を強化、西側諸国と対峙した場合、欧州や日本はエネルギーの調達に深刻な問題を抱えるだろう。また、日本にとって、台湾は石油、天然ガス、石炭を輸入する上でのシーレーンに位置する。台湾を取り巻く東シナ海、南シナ海、フィリピン海における軍事的緊張は、エネルギーを海外に依存する日本経済に大きな打撃となる可能性は否定できない。もちろん、日本が中国に妥協することは避けるべきであり、日本の国益に沿って主張すべきことを主張すべきだ。また、日中両国が対話を進めたとしても、それで米中の緊張が解れるわけではないし、台湾問題が解決するわけでもない以上、甘い見通しを持つことは慎むべきだろう。ただし、習近平政権が経済的な問題を抱えている状況は、日本が中国との交渉をする上で悪い環境ではない可能性がある。米国が有力閣僚を北京に派遣して意思疎通の確保を図っているように、日本は少なくとも対話のチャンネルを維持するよう一層の努力が必要なのではないか。その上で、何等かの有事のリスクを想定、防衛力を強化すると共に、重要資源の調達ルートを多様化させなければならない。この戦略において、エネルギーは極めて重要な位置を占めるだろう。再生可能エネルギー、原子力の活用拡大、水素・アンモニア関連の技術開発を通じて、エネルギー自給率を高めると同時に、温室効果ガスの排出削減を両立させることが肝要だ。それが、中国が不安定化した場合への備えになるだろう。

- 10 Oct 2023

- STUDY

-

アジア太平洋における最大の不透明要因としての中国【中編】

前編はこちら今年8月18日、米国大統領専用の山荘であるキャンプ・デービッドにおいて、ジョー・バイデン大統領、韓国の尹錫悦大統領、そして岸田文雄首相による3か国首脳会談が行われた。ジミー・カーター大統領(当時)が仲介、エジプトのアンワル・アサド大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が中東和平へ向け2つの歴史的な協定に署名したのは1978年9月のことである。この協定は『キャンプ・デービッド合意』と呼ばれ、この山荘の名前を世界に知らしめた。その後も数々の歴史が繰り広げられたキャンプ・デービッドだが、バイデン大統領が同山荘に外国の首脳を招待するのは、就任後、初めてのことである。この3か国首脳会談から5週間を遡る7月12日、リトアニアの首都ビリニュスで行われたG7首脳によるウクライナへの長期的支援を議論した会合後、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、G7首脳、ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長などが出席した共同会見で、バイデン大統領は突如、「彼は日本を前へ進めさせた」と岸田首相を絶賛して国際社会を驚かせた。わずか1か月強の間にバイデン大統領は日本、そして日米韓3か国の枠組み重視の姿勢を敢えて強調した印象だ。それは、日本が米国のアジア太平洋戦略に主要なパートナーとして組み込まれつつあることを示すだろう。岸田首相はあえて米国の期待に応えようとしているようだ。それは、日本の外交・安全保障のみならず、エネルギー問題や通商問題を通じて日本経済にも大きな影響をおよぼすのではないか。 米国が日韓を重視する理由日米韓3か国首脳会談後、共同会見に臨んだバイデン大統領は、冒頭、「もし私が幸せそうに見えるなら、幸せだからだ。素晴らしい会談だった」とおどけてみせた。米国にとっては成功と評価できるイベントだったのだろう。会談の成果として、『キャンプ・デービッドの精神』と名付けられた共同声明の他、『キャンプ・デービッドの規範』及び『協議への誓い』の3文書が発表された。最大のポイントは、首脳だけでなく外相・国務長官、防衛相・国防長官、商務・産業担当相・商務長官、国家安全保障担当など、外交、安全保障、経済安全保障を担う閣僚クラスが最低年1回の協議を行うと明記したことである(図表1)。また、サプライチェーンの維持や研究開発など広範な分野での協力の枠組みが設けられることが決まった。名指しこそしてはいないものの、中国を意識した取り決めであることは明らかだ。1950~80年代の東西冷戦期、米ソ両超大国の最前線は東西に分断されたドイツだった。1991年12月25日に旧ソ連が消滅し、世界は米国を中心とした単一市場の形成、いわゆる「グローバリゼーション」の時代へ入ったものの、21世紀になると中国が明確な意志を持って米国に対する挑戦者として名乗りを挙げたのである。特に、2008年秋のリーマンショック直後、日米両国を含め主要先進国経済が軒並み失速するなか、中国はまず経済面で急速に国際社会におけるプレゼンスを拡大した。経済成長に伴い、中国は国防予算を大きく伸ばしている(図表2)。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2006年に初めて日本を上回り、2022年には日本の6.3倍になった。特に著しいのが海洋進出であることは言うまでもない。結果として、現在、米中覇権闘争の最前線は、日本の九州・沖縄を始点に台湾を通ってベトナムへ至る東シナ海、フィリピン海、南シナ海上のラインと言われている。それは、ちょうど中国が「第一列島線」と呼ぶものだ。1980年代に入って中国共産党軍事委員会の鄧小平主席(当時)が海軍の劉華清同委員会副主席(海軍司令官)に命じて作成させたのは、軍の近代化、特に海軍力、空軍力の強化により2020年頃までに第1列島線内の制海権を確保するための計画だった。中国はこの計画に従って着実に軍事力を整備している。一方、米国は、バラク・オバマ大統領の時代に「戦略的忍耐」を掲げ、北朝鮮のみならず中国の動きも静観した。また、次のドナルド・トランプ大統領は貿易不均衡の是正以外に強い関心を示さず、ジョージ・ブッシュ大統領が対中戦略として発案した『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定』の交渉から就任初日に離脱を表明した。米国のインド太平洋戦略が迷走するなか、中国は南シナ海に人工島を建設し軍事拠点化するなど、着々と既成事実を積み上げている。バイデン政権は、オバマ、トランプ両大統領時代の無策からの戦略の立て直しを迫られ、インド太平洋地域における米国のプレゼンスの拡大に注力してきたと言えるだろう。しかしながら、米国もかつてのように自国の国益を犠牲にしても、仲間となり得る国を優先する余裕はないようだ。さらに、昨年2月24日に始まるロシアによるウクライナ侵攻で、米国の安全保障戦略は再び欧州へもウェートを傾けざるを得なくなった。欧州諸国においてはキリスト教と民主主義に関する価値観が概ね一致しており、安全保障上は北大西洋条約機構(NATO)が存在する。NATOは様々な不協和音を抱えつつも、米国を中心にウクライナを支えて来た。一方、インド太平洋は政治体制、宗教、民族、文化が極めて多様であり、結果として安全保障における多国間の同盟は存在しない。中国と対峙して行く上で、米国としては、同盟国である日本、韓国を軸に、関係の良好なフィリピン、ベトナム、オーストラリア、インドなどとの緩やかな連携構築を目指さざるを得ないのだろう。昨年5月に韓国において尹錫悦大統領が就任、日韓関係が劇的に改善したのは、対中だけでなく、対北朝鮮を考える上で米国にとっても明らかな朗報だ。この枠組みを一過性にしないために、キャンプ・デービッドでの会談は重要な意味を持つのではないか。 米国の対中戦略の中心に据えられた半導体米国による対中戦略は、安全保障においては台湾海峡の現状維持、経済安全保障面では半導体の技術優位性確保及びサプライチェーンの維持が最大の課題と言えるだろう。この2つは密接に関連している。台湾には最先端の半導体を製造するTSMCがあるからだ。IT社会における最重要戦略物資となった半導体だが、製造面では米国、台湾、韓国、製造装置においてはオランダ、日本、米国が高いシェアを誇っている(図表3)。米国はこの4か国・1地域の連携を強化し、世界の半導体のサプライチェーンを西側諸国で握ることにより、技術的に見た中国に対するリードを維持する戦略と考えられる。それは、結局のところ、経済のみならず軍事面での優位性を確保するためだろう。バイデン大統領の意図が垣間見えたのは、昨年5月20日、就任後初のアジア歴訪初日に韓国を訪れたことだった。その10日前、リベラル派の文在寅前大統領に替わり、中道右派の尹錫悦大統領が就任しており、早い段階での関係構築を図ったものと見られる。ただし、それ以上に注目されたのは、尹大統領との首脳会談が翌21日に予定されていたなかで、韓国に到着して直ぐにソウル近郊にあるサムスン電子の半導体工場を訪れたことだった。バイデン大統領は、「この工場は米韓両国が築く未来の協力と技術革新を象徴している」と語っている。サムソン電子は、2021、22年において半導体の売上額がインテルを凌ぎ世界最高だった。半導体サプライチェーン重視の姿勢を強く印象付けた訪韓だったと言えるだろう。ちなみに、トランプ政権の下、『2018年輸出管理改革法(ECRA:Export Control Reform Act)』が成立、米国政府は2019年に輸出管理規制(EAR:Export Administration Regulations)の運用を強化した。これは、米国原産品目、もしくは米国起源の技術を組み込んでいる場合、非米国産製品であっても広範な品目に関し特定の国への輸出・再輸出には米国商務省の許可を必要とする規制である。世界貿易機構(WTO)は、加盟国に対して恣意的な貿易規制を厳しく禁止した。もっとも、『関税及び貿易に関する一般協定(GATT)』の第21条は安全保障のための例外を規定しており、そのb項の(ⅱ)には「武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置」とある。つまり、安全保障上の懸念があると認められる場合に限り、WTO加盟国は貿易管理に関して広範な裁量権を持つと言えるだろう。バイデン政権による半導体についての中国に対する輸出管理強化は、GATT第21条を根拠としている。その基本的な方針は、“small yard, high fence(適用範囲を限定、ただし規制は厳重に)” だ。例えば、汎用品であれば、最先端の半導体でも中国への輸出が禁じられるわけではない。対中輸出の審査が厳格化されるのは、人口知能(AI)やスーパーコンピューターなど特殊用途の最先端半導体である。また、半導体製造装置に関しても、最先端の半導体を製造できる能力を持つ前工程の装置が厳しい管理の対象とされた。現時点における最先端半導体の回線幅は3ナノメートルであり、これはチップの横幅が東京と名古屋の長さと仮定した時、ボールペンで引いた線の太さほどのイメージだ。つまり、微細加工技術の粋を尽くした半導体は、競争相手が分解して技術を盗むことは困難なのである。従って、軍事技術を高める可能性のある一部のチップを除けば、汎用品を売り渡しても相手の技術力向上に役立つ可能性が低い。また、十分な量の先端汎用品を売ることで、中国企業による半導体の開発意欲を削ぐと同時に、対中ビジネスで挙がった利益を研究開発、設備に再投資すれば、競争優位性を維持することができる。さらに、台湾有事の際、西側諸国にとって半導体のサプライチェーンが寸断されるリスクを低下させるため、日米両国は役割を分担、TSMCと交渉してアリゾナ州フェニックスに最先端品の工場、日本の熊本県に先端品の工場を誘致した。バイデン大統領が韓国でサムスン電子の半導体工場を視察したのは、韓国を代表する半導体企業を陣営に加えることで、米国の半導体戦略を強化する一環と考えられる。また、岸田首相との関係を重視しているのは、日本にインド太平洋における安全保障上の役割分担を期待しているのだろう。加えて、経済安全保障面において、同盟国による半導体サプライチェーン確保へ向けた布石であることは明らかだ。 中国が通り得る2つの道バイデン大統領は、8月9日、『懸念される国に対する一定の安全保障に関する技術、製品への米国による投資に関する大統領令』に署名した。附属文書において、「懸念される国」は香港、マカオを含む中国であることが特定されている。具体的な内容はまだ詳細が詰まっていないものの、1)先端半導体の設計・製造、2)量子コンピューターの製造、3)軍事転用が懸念される人口知能(AI)の開発を対象とすると発表された。8月12日、バイデン大統領はユタ州ソルトレイクで演説、以下のように語っている。私は中国を傷付けたいわけではない。ただし、中国が何をしているかを見ている。Quadと呼ばれる国々と共に対応している。我々はインド、日本、オーストラリアと同盟を形成した。フィリピンも加わっているし、そして近くベトナム、カンボジアといった国々も我々の一部になることを望んでいる。彼らは防衛同盟に入りたいのではなく、中国に対し彼らが孤立してはいないことを知らしめたのだ。親中的と言われるカンボジアに言及したのは意外だったが、日韓両国だけでなく、日本、米国、インド、豪州の4か国からなるQuadを軸に周辺国と緩やかなグループを構築することで、中国の海洋進出に歯止めを掛ける米国の意図が垣間見えた発言だった。最先端半導体製造装置がそうだったように、早晩、米国は日本など同志国にも対中投資に関して米国と同様の措置を求める可能性が強い。結果として、当該3分野に関連する中国企業への投資が制限される可能性が高まり、直接投資、間接投資の両面で対中投資が冷え込むことは十分に考えられよう。既に中国への外国からの直接投資は大きく減少している。中国国家外貨管理局によれば、今年4-6月期の対内直接投資は前年同期87.1%減の49億ドルになった(図表4)。これは確認できる1998年以降で最低の水準だ。同年における中国の実質GDPは現在の7分の1程度である一方、中国への直接投資額は四半期ベースで平均109億ドルだった。今回の対中直接投資の落ち込みが極めて大きいことは明らかだ。背景には、新型コロナと中国が採用したゼロコロナ政策の影響もあるだろう。ただし、米中対立の激化により、日米欧の企業が中国を敬遠している可能性は否定できない。共同富裕で個人消費主導の経済構造への転換を図るにしても、外資による積極的な投資、技術移転は中国にとり引き続き極めて重要だろう。対中直接投資の激減は、習近平政権への大きな打撃となりうる。いずれにしても、米国のインド太平洋地域戦略においては、日米韓3国の枠組み、およびQuadが重要な役割を担っていることは間違いない。また、米国以外でそのどちらにも名を連ねているのは日本だけだ。バイデン大統領が日本を重視するのはそうした事情があるからだろう。2024年11月の大統領選挙を考えれば、バイデン大統領が中国に妥協的な姿勢を採ることは難しく、日本も米国の対中戦略における一翼とならざるを得ない。今後の焦点の1つは中国の出方だ。過剰投資経済から共同富裕社会への移行は、仮に上手く行くとしても一朝一夕には進まないだろう。移行期間中、中国経済は停滞が予想される。その際、中国が採り得る選択肢は2つではないか。1つ目の選択肢は米国を含めた西側諸国等の関係改善に努め、着実に構造改革を進める道だ。もう1つは、経済低迷に対する国民の不満が習近平政権に注がれるのを防ぐため、実力によって台湾の統一を目指すなど、より強硬な姿勢を採る道である。中国がどちらの道を選択するかはまだ分からない。しかしながら、仮に後者であった場合、米中対立の最前線に位置する日本は、韓国と共に極めて大きな影響を受けるだろう。(後編へ続く)

- 02 Oct 2023

- STUDY

-

アジア太平洋における最大の不透明要因としての中国【前編】

“IAEA experts are there on the ground to serve as the eyes of the international community and ensure that the discharge is being carried out as planned consistent with IAEA safety standards”(IAEAの専門家は現地において国際社会の目として活動しており、海洋放出は計画されたIAEAの安全基準に則して実施されていることを確認している。)8月24日、東京電力福島第一原子力発電所から多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)により処理された処理水の海洋放出が始まった。処理水そのものが安全基準を確実に満たし、適切な情報開示が常時行われることはもとより、漁業・水産業に従事する方々の苦悩、懸念は察して余りあるだけに、風評被害などへの対策をしっかり進めることが求められる。もっとも、福島第一の廃炉を着実に進める上で、処理水タンクが占有している土地の活用が欠かせないことを考えれば、大きな一歩を踏み出したと言えるのではないか。国際原子力機関(IAEA)及び日本政府の努力もあって、国際社会の大勢はこの海洋放出に理解を示していると言えるだろう。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は声明を発表し、放出が安全基準に基づいて行われていることを改めて確認し、モニタリングに関するIAEAの継続的なコミットメントを表明した。科学的な見地から見れば、正常に稼働している原子力発電所も放出しているトリチウム水が、生態系に影響を及ぼす可能性は限りなくゼロに近いと想定される。前政権時代に処理水の海洋放出を対日批判の材料としてきた韓国は、尹錫悦大統領の下で科学的根拠に基づく判断に姿勢を大きく転換した。しかしながら中国は、自国の原子力発電所が大量のトリチウム水を海洋放出しているにも関わらず、福島第一原子力発電所に関しては「核汚染水」との表現で日本を厳しく批判している。その背景には、安全保障、経済安全保障の両面において、日本が韓国と共に米国との同盟関係を強化、厳しい対中政策を採っている国際的な事情があるのではないか。日本からの水産物に関する実質的な禁輸措置は、日本政府による半導体製造装置の輸出管理強化への対抗措置の意味もあるだろう。また、中国は経済が停滞しつつあり、若年層の失業率が20%を超えている。内政上の不満を日本に向けさせるため、共産党、中国政府があえて処理水問題に関して間違った情報を国民に提供している可能性は否定できない。ただし、中国国内における和食店への迷惑行為、日本の無関係の機関/企業などへの迷惑電話など、国民の行動が過激化して国際社会で異常視され、中国当局も手を焼いている感が否めなくなった。日本にとって中国は隣国であり、外交的にも経済的にも付き合いを断つわけにはいかない。内閣改造・自民党役員人事を行い、第2次岸田改造内閣を発足させた岸田文雄首相にとり、対中関係の打開は政権が抱える次の重要テーマの1つなのではないか。 中国経済が直面する過剰投資の構造問題中国との問題を処理しなければならない。中国は多くの場合において時を刻む時限爆弾だ。当初は私1人だったが、今、人々は中国が問題を抱えていることに同意し始めている。中国は持続的に8%成長していた。今は年2%近い。中国は最も失業率の高い国であることに気付いている。引退年齢に達した国民の数が生産人口よりも多い状況だ。中国は問題を抱えた。それは良くないことだ。何故ならば、悪人が問題を抱えると、悪いことをするからだ。米国のジョー・バイデン大統領は、8月10日、ユタ州ソルトレイクにおいて来年の大統領選挙へ向けた演説を行ったが、話題となったのは後半で触れた中国についての部分だった。中国経済の失業率の高さや生産人口減少に触れつつ、”a ticking time-bomb(時を刻む時限爆弾)”と表現したのだ。この発言に関し、8月11日付けのニューヨークタイムズ(電子版)は、「先鋭的な言葉によるコメントは、大統領が緊張緩和を試みている一方で、中国を積極的に批判しようとする最新の例である」と論評している。新型コロナ禍により、世界中のほとんどの国、地域で急速な経済の落ち込みとその反動を経験した。また、社会・経済が正常化に向かって以降も様々な後遺症的現象があり、日米両国を含む多くの国、地域で景気のトレンドが分かり難くなっていることは間違いない。中国の場合、習近平政権が昨年末までゼロコロナ政策を採っていたこともあり、その傾向はより顕著だ。新型コロナ前の2015~19年までの5年間、中国の成長率はバイデン大統領の指摘した8%には少し届かない6.8%だった(図表1)。今年前半は5.8%なので、同大統領の示した2%よりは高い水準になっている。もっとも、それは昨年12月よりゼロコロナ政策がなし崩し的に解除されてきたことによる反動を含んでいるため、足下の実態はもっと低いとの見方がエコノミストのコンセンサスではないか。特に設備、不動産の過剰投資が需要の失速で顕在化し、経済成長の重石になりつつある模様だ。バブル崩壊後の1990年代における日本経済との類似性に関する指摘も増えており、先行きには不透明感が漂っている。ちなみに、2022年における中国の名目GDPの構成を見ると、民間最終消費支出(個人消費)は38.4%に止まっている(図表2)。米国の個人消費は68.2%、日本は53.5%、EUも52.6%なので、中国経済は主要先進国に比べて個人消費のウェイトがかなり低い。一方、固定資本投資の比率が41.9%に達し、米国21.2%、日本25.6%、EU22.7%と比べ突出している。最高指導者であった鄧小平氏の下、「改革・開放」が提唱されたのは1978年12月に開催された共産党第11期中央委員会第3回全体会合(第11期3中全会)だ。この会議を控えた10月22日から29日まで、鄧氏は国務院副総理として訪日している。この旅程において、鄧氏は昭和天皇と面会し、福田赳夫首相(当時)など政府要人と会談しただけでなく、当時は最新鋭であった新日鉄君津工場、日産座間工場、松下電器産業(現パナソニック)茨木テレビ事業部を視察、東海道新幹線に乗車した。この訪日を通じて、鄧氏は日本経済の戦後の成功が輸出型産業構造であると確信、文化大革命で疲弊した中国の産業近代化の手本にしたと言われている。1979年における日本の国内総資本形成は対GDP比32.5%であり、足下に比べ7%ポイント程度高い水準だった。当時の日本は投資が経済を牽引していたわけだ。鄧氏の指導により改革・開放を進めた中国は、日本に代わって世界の工場になることを目指し、資本、人材を集中投入することで、2000年代に入ってからの高度経済成長を達成したのだろう。また、近年における中国共産党中央委員会総書記、つまりトップの経歴を追うと、江沢民氏は上海、胡錦涛氏は甘粛省、そして習近平現総書記は福建省、浙江省、上海におけるインフラ整備、都市開発の目覚ましい成果が中央への道を拓いたと見られる。北京の共産党指導部がブレーキを掛けても、地方政府の共産党幹部は都市開発へのアクセルから足を離すことができず、結果として過大投資をもたらしているのではないか。 「共同富裕」の真の意味長期間に亘る投資主導の成長は、明らかに過剰設備と土地の乱開発を招いた。人件費が上がり、人口が減少に転じて高度経済成長期が終局を迎えつつあるなかで、経済構造の歪(いびつ)さは隠蔽のしようがない。また、民主主義の政治システムではなく、中途半端に市場経済を導入したことから、不採算の国営企業の経営の行き詰まりが早期に表面化せず、不動産バブルの崩壊で地域経済の疲弊が顕在化しつつあるようだ。そこで、習近平政権が掲げた経済政策のスローガンが「共同富裕」だろう。日本では貧富の格差の是正の印象が強いかもしれない。しかしながら、本質的な狙いは、個人消費主導の経済成長と考えられる。中国経済の規模はGDPで見て今や米国に次ぐ世界第2位だが、2022年における国民1人当たりGDPは1万2,813ドルであり、米国の7万6,348ドルと比べ6分の1強に過ぎない(図表3)。人民元レートを割安に管理してきた影響もあるが、移民を受け入れない以上、個々が生み出す付加価値を伸ばさなければ、米国を抜いて世界最大の経済大国になることは不可能と言える。また、消費拡大は内需主導の経済成長であると共に、国民の生活水準向上だ。日々豊かになる暮らしを実感できれば、国民の共産党に対するロイヤリティが高まり、一党独裁体制を正当化できるだろう。さらに、14億人の人口を使って世界中から財貨を購入することで、米国がそうであるように、国際社会における中国の存在感を大きく高めることが可能になる。巨額の貿易赤字によって世界経済に需要を創出したからこそ、古代ローマ、大航海時代におけるポルトガル、オランダ、産業革命以降の英国、そして現在の米国は覇権国になった。軍事力で覇権国になるのではなく、豊かな経済、それを支える通貨を守るために、覇権国は軍事大国となるのだろう。経済の停滞感を払拭し、中国が米国に代わる覇権国化を目指すには、投資主導から消費主導型へ経済構造を転換することが最大の課題である。「共同富裕」を掲げる習近平政権は、どうやらそのことに気が付いているようだ。ただし、考え付くのは容易だが、実現へのハードルは極めて高い。特に人口の減少と高齢化が最大のネックになるだろう。 実績を焦る習近平政権統計の取得などの目的で中国政府機関のウェブサイトを訪問すると、民主主義国家の国民としては戸惑うことが少なくない。例えば、国際収支統計を扱う国家外貨管理局のトップページには、一番上に『学习贯彻党的二十大精神』と書かれた赤いバナーがある。試しにクリックしたら、習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)の大きな写真を貼った昨年10月の中国共産党第20回全国代表大会のウェブサイトへ飛んだ。なお、『学习贯彻党的二十大精神』は、「中国共産党第20回党大会の精神を研究し実践する」との意味だ。国の機関のホームページに「共産党大会の精神」に関するスローガンが貼られているのは、中国と民主主義国の大きな違いだろう。また、国家統計局のサイトでは、ホーム画面で5枚の写真が自動的にスクロールされたのだが、第31回ユニバーシアード夏季競技大会開会式、四川州への視察、インドネシアのジョコ・ウイドド大統領との会談など、全てが習総書記の姿を中心に捉えたものだった。どれも国家統計局の業務と無関係のシーンと言え、英語版にそうした演出はない。察するに国家機関を挙げて中国国内に向け習総書記の業績をアピールしたいのだろう。これは、江沢民、胡錦涛両氏の時代にはなかったことだ。3期目に入った習総書記が如何に個人崇拝を重視しているかを示す傍証であると同時に、政権中央における習近平総書記の権力基盤は意外に脆い可能性を示す証拠なのかもしれない。完全に権力を掌握しているのであれば、殊更にトップの存在をアピールする必要はないからだ。特に今や経済が習主席にとってのアキレス腱の感が強い。任期が1期5年間であった李先念、楊尚昆両国家主席、2期10年間の江沢民、胡錦涛両主席の下、中国は年平均8~12%の高い実質成長を遂げた(図表4)。一方、習近平総書記の場合、就任以降、平均成長率は6.1%に止まっている。新型コロナ禍もあり、直近5年間だと平均5.0%成長に過ぎない。もちろん、それでも高成長なのだが、近年は若年層の失業率が20%台へと上昇しており、政権としては成長力の鈍化に神経質にならざるを得ないだろう(図表5)。2010年12月、チュニジアで露天商の青年の焼身自殺によって始まったジャスミン革命は、ジン・アビディン・ベンアリ大統領の亡命に止まらず、近隣のエジプト、リビアなどに飛び火、強権的な政権が相次いで崩壊する『アラブの春』になった。背景には若年層の高い失業率があったと考えられる。国家統計局は、8月15日、世代別の失業率の公表を一時中止すると発表した。公式には統計の整備が理由と説明されているものの、それを信じるのは難しいだろう。不都合なデータの発表が、共産党及び政府への批判につながる事態を避けようとしているのではないか。もちろん、今の中国で近い将来に革命が起こるとは思わないものの、若い世代の政治に対する不満が高まれば、各地で抗議行動が頻発するなど、習主席の政権基盤の安定感が低下する可能性は否定できない。民主主義国家と異なり、国民は選挙で民意を表明する機会がないため、時として不満の爆発による不測の事態が起こり得るからだ。習総書記は経済・技術政策に強いテクノクラートやビジネス界のエリートを養成してきた共産主義青年団(共青団)を政権中枢から排除してきた。共産党中央政治局常務委員会を側近で固めた体制は、意思決定が円滑に進む一方において、批判がないため独善的な失敗に陥るリスクがある。また、政策が行き詰った場合、その批判の全てを習総書記とその側近が背負わなければならない。これまでの中国共産党の人事は、党内における派閥のバランスを重視して行われてきた感が強い。上海閥の江沢民総書記は、経済改革派の朱鎔基氏を国務院総理(首相)に起用、共青団出身の胡錦涛氏を中央政治局常務委員に昇格させた。その胡錦涛氏がトップになると、江沢民前総書記に近い呉邦国氏を中央政治局常務委員会のナンバー2に据え、八代元老と呼ばれたた習仲勲元政治局委員を父に持つ太子党の習近平現総書記を中央政治局常務委員会に加えている。習総書記は、当初、共青団系の李克強氏を共産党の序列でナンバー2兼国務院総理とし、上海閥の張高麗氏を中央政治局常務委員に任命したが、3期目の人事では自らも含め7名の中央政治局常務委員を全て自らの側近で固めた。共青団系で次世代を担うとみられた胡春華前国務院副総理は、政治局員から中央委員へ降格されている。人事面では政権中枢を掌握したかに見える習近平総書記だが、むしろ失敗が許されない状況に自らを追い込んだ感が強い。その結果、景気の停滞感が払拭できない中で、福島第一原子力発電所の処理水問題が象徴するように、国民、特に若年層の怒りを日本など国外へ逸らそうとの意図が透けて見える。また、今後、状況次第では台湾海峡の緊張感が高まる可能性も否定できない。中国はインド太平洋地域における最大の不透明要因と言っても過言ではないだろう。なお、蛇足ではあるが、日本政府は処理水を海洋放出する準備の段階で、中国から政府関係者、科学者、技術者を福島第一へ招く機会を設けるべきだったように思う。もちろん、政府、東京電力は中国に対しそうした働き掛けをしたのかもしれない。ただし、韓国政府が科学者・技術者を派遣、日本側がその調査に真摯に協力したことで、韓国内における世論の鎮静化に一定の効果があったことを考えれば、国際会議などの機会を使い、公の席で中国の調査団を招待する試みがあっても良かったのではないか。中国側がこの招待を拒否した場合、国際社会だけでなく、中国国民に対しても日本の誠実な対応を強くアピールできたであろう。(中編へ続く)

- 25 Sep 2023

- STUDY

-

社員向け販売会に国産ホタテ加工品も 東京電力

東京電力は9月13日、東京都千代田区の本社本館で、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。会場には僅か3時間のうちに750名の社員が詰めかけ、完売。レジ待ちの行列で一時、入場が制限されるなど大盛況だった。同社は2013年3月より、社員食堂や社内販売会などで福島県産品・宮城県産品を取り扱い、被災地の復興を強く後押ししてきた。87回目となる今回の販売会では特に、通常品目である農産品、農水産加工品、菓子、酒類に加え、宮城県産・北海道産の「国産ホタテ加工品」も登場。特設コーナーでは、同社の小早川智明社長自らが売り場に立ち、会場にいる社員に国産ホタテ加工品を試食販売するなど、ALPS処理水放出にともなう中国の禁輸措置などを踏まえ、同社としても、影響を受ける水産品の販売支援を拡大していく強い意欲を示した。会場の社員たちは「微力ながら福島の商品を買うことで応援したい」、「品揃えがデパートの物産展並みに豊富で、毎回楽しみ」と述べながら買い物を楽しんでいた。小早川社長は「福島第一での事故当初から、会社を挙げて、食べて応援する取り組みを進めている。社員全員が福島や三陸常磐ものの美味しさを実感し、日頃から、食べて応援している」と強調。そのうえで、「風評に打ち勝つため、社内販売会や食堂、イベントでの即売会など、東京電力グループを挙げて取り組んでいきたい」と、力強く語った。

- 13 Sep 2023

- NEWS

-

残余者利得をもたらす原油の最新事情

一口に原油価格と言っても、産地や油田、生産方法によってその成分には大きな違いがある。従って、価格にも差が生じて当然だ。一般にガソリンやナフサの精製に適した軽油質を多く含む原油の価格は高く、アスファルトや船舶燃料用の重油質の成分が多ければ相対的に安価である。ニュースなどで報じられる原油価格は、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)での先物価格が使われることが多い。この原油先物は中東産ではなく、米国のテキサス州沿岸部を中心に産出されるウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI:West Texas Intermediate)を対象としている。軽質低硫黄原油であるWTIは、2010年頃まで中東産原油の価格を上回る時期がほとんどだった。しかしながら、シェール革命により米国の産油量が急増した2010年代に入ると、サウジアラビア産原油の代表的油種であるアラブライトなどの価格がWTIを上回る状況が続いている(図表1)。ちなみに、NYMEXの先物取引は、最終決裁について、差金決済ではなく現物決済で行わなければならない。つまり、先物の最終取引日には、受け渡し場所として指定されたオクラホマ州クッシングの貯蔵施設において、買い手が売り手から原油を受け取る決まりだ。2020年3月には、新型コロナの感染第1波により原油需要が急減するなか、クッシングの石油貯蔵施設の容量が限界に達するとの観測が台頭、タンクの確保に巨額の費用を要するとの見方から、WTI先物価格が一時マイナスになる異常な状態になった。結局、クッシングの貯蔵施設から原油が溢れることはなかったものの、WTI原油先物の買い手は万が一のリスクを考えなければならない。それもあって、過去1年間で見ると、アラブライトのスポット価格はWTI先物価格を8.60ドル上回っている。足下、WTI原油先物は1バレル=70~75ドル程度での推移だ。一方、IMFが5月に発表した経済見通しによれば、サウジアラビアの財政収支が均衡する原油価格は80.9ドルと推計されている。日々のニュースを見る限り、今の原油価格はこの水準を下回っているように感じるものの、それはあくまでWTI原油先物に他ならない。アラブライトは80ドル台前半で推移しており、サウジアラビアを中心とするペルシャ湾岸の主要産油国にとって、今の原油価格は許容できる範囲内にあると言えるのではないか。OPEC13か国及びロシアなど非OPEC10か国で構成するOPECプラスは、この水準を維持できるよう需要動向を見極めつつ生産割当てを調整すると見られる。 中東で高まる中国の存在感2022年3月、原油価格はWTIで123.70ドル、アラブライトだと134.44ドルの高値を記録している。新型コロナの感染が世界に広がった2020年春以降、OPECプラスは協調して大幅な減産を行った。その結果、世界経済が正常化する過程で需要が急拡大し、需給バランスが崩れたことが主因だ。さらに、資源大国であるロシアがウクライナへ侵攻、安定供給への懸念から化石燃料価格が軒並み急騰したのである。資源消費国は資源主導型のインフレに直面、2022年6月における米国の消費者物価上昇率は前年同月比9.1%に達している。ジョー・バイデン大統領はサウジアラビアなどに増産を要請したが、OPECの中核である中東主要産油国の対応は厳しいものだった。原油価格が急落した際、世界最大の産油国となった米国が十分な減産に応じず、OPECプラスが苦境に立たされたことへの仕返しとも言えよう。もっとも、主要産油国側も価格の高止まりを望んでいたわけではないと見られる。地球温暖化問題が深刻化するなか、原油、天然ガス価格の高騰が続けば、消費国における脱化石燃料化が加速し、産油国は自らの首を絞めることになりかねないからだ。OPECプラスの関心は、原油価格をアラブライトで80ドル程度に維持することにあると考えられる。そうしたなか、当面の原油価格に下押し圧力が強まる可能性は否定できない。理由は中国経済の減速懸念だ。当然のことながら、原油のマーケットは景気と強く連動してきた。1960年以降、世界の実質GDPと原油需要の間には統計的な正の相関が見られる(図表2)。ただし、これまでは大雑把に4つの局面に分けられるのではないか。第1の局面は第2次石油危機までの約20年間だ。先進国を中心とした経済の急成長に対して、原油需要が鋭角的に拡大した。第2の局面は第2次石油危機からリーマンショックまでであり、世界経済の安定成長の下、原油需要の伸びも高度経済成長期と比べてなだらかになっている。さらに第3の局面は、リーマンショックから新型コロナ禍までだ。地球温暖化問題への対応を迫られるなか、省エネ化や代替エネルギーの開発が進み、経済成長に対応した原油需要の伸びはさらに減速した。現在は第4の局面にある。新型コロナ禍を経て、先進国を中心に脱化石燃料化の動きは画期的に速まったのではないか。ちなみに、2021年における世界の原油および石油製品の純輸入量は日量3,813万バレルであり、その29.9%に相当する1,139万バレルを吸収したのが中国だった(図表3)。同国は399万バレルを生産する主要産油国の1つでもあるが、国内の供給だけでは旺盛な需要を賄えなかったわけだ。かつて世界最大の原油輸入国であった米国は、シェール革命により産油量がサウジアラビアを抜いて世界最大になった。その結果、2021年の純輸入量は日量69万バレルに止まっている。米国が外交・安全保障政策の両面で中東への興味を失ったのは、原油の依存度が大きく低下したからだろう。一方、中国にとり、14億人の経済を支える上で、中東およびロシアの資源は生命線とも言える状況だ。1978年9月、米国のジミー・カーター大統領の仲介により、エジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が米国メリーランド州の大統領山荘で3者会談を行い、和平への取り組みで歴史的な合意に達した。大統領山荘の名前を取り、『キャンプデービッド合意』と呼ばれている。今年3月10日、サウジアラビアとイランは国交を回復したが、その会談が行われたのは北京だ。サウジアラビアのアル・アイバーン外相、イランのアリー・シャムハーニ国家安全保障最高評議会書記と共に喜色満面で署名式に臨んだのは、中国共産党の王毅中央委員会政治局員だった。これは、中東における米国と中国のプレゼンスの変化を映す象徴的な例に他ならない。同時に中国経済が今後も中東に大きく依存し、主要産油国との関係を重視せざるを得ない事情も示しているのではないか。逆から考えれば、中東主要産油国にとり、最重要顧客は米国から中国へ換わったのである。従って、今後の原油の国際市況を考える上で、中国の影響は極めて大きいと言えるだろう。その中国経済だが、今年4月、IMFは世界経済見通しにおいて2023年の成長率を昨年10月の4.4%から5.2%へ引き上げた。ゼロコロナ政策が昨年末になし崩しながら解除され、経済の正常化が進んでいたことが背景である。もっとも、このところ、中国の景気には再び不透明感が台頭している。無理な不動産開発が全土で行き詰まり、地方政府の隠れ借金への懸念が高まった。また、国家統計局が発表した6月の雇用統計によれば、都市部における16~24歳の失業率は21.3%に達している。中国人民銀行は、6月20日、事実上の政策金利である1年物、5年物のローンプライムレート(LPR)を0.1%ポイント引き下げた。中国の原油需要量も実質GDPの伸びに連動する(図表4)。ポスト・コロナ期における経済の正常化効果が一巡するなか、今後、成長率が下方修正される可能性は否定できない。その場合、世界最大の石油消費国において需要が伸び悩むとの観測から、原油の国際的な需給関係に影響が及ぶものと見られる。 当面の原油価格は安定へOPECプラスは、6月4日、ウィーンにおいて第35回閣僚会議を開催、2024年における生産割当量を日量4,046万バレルとした。これは、昨年10月に決めた2023年の生産枠である同4,186万バレルを140万バレル下回る水準だ。さらに、サウジアラビアのアブドル・アジズ石油相は、7月に関し自主的に100万バレルを追加減産すると表明した。5月における同国の生産量は998万バレルであり、OPECプラスの割当量を50万バレル下回っていた(図表5)。価格を維持する、強い意欲を示したと言えるだろう。イラク、UAE、クウェートなど他の湾岸主要産油国の産油量も割当量を下回っており、実質的な自主減産で足並みを揃えている模様だ。ただし、中国経済の先行き不透明感から、大きく原油価格を押し上げるには至っていない。他方、昨年12月5日よりG7、EU、豪州はロシア産原油の輸入価格に関し60ドルの上限を設定した。現在、同国の代表的な油種であるウラル産原油の価格はこの上限価格近辺で推移している(図表6)。中東産原油との価格差が大きいため、一定の需要があるからだろう。中国、インド、トルコなど対ロシア政策で西側主要先進国と一線を画す国は、ロシアからの資源調達を増やしている模様だ。ただし、それはロシアを支援すると言うよりは、自国の物価を安定させるため、ロシアの足下を見る形で安く買い付けているのではないか。ロシアによるウクライナ侵攻以降の中国の基本的な姿勢は、少なくとも表面的にロシアへの友好的な態度を示すことで、実はロシア産資源を買い叩くビジネスライクな戦術と言えるかもしれない。戦争継続のため戦費の調達を迫られるロシアとしては、それが分かっていたとしても、中国、カザフスタンなど中央アジア諸国、さらにはトルコやインドを通じて資源輸出を継続し、外貨を稼ぐ必要があるのだろう。OPECプラスは、サウジアラビアを中心に今後も価格の維持を重視すると見られる。原油市況がさらに下落すれば、主要産油国が一段の減産を行う可能性が高い以上、当面、原油価格はWTI先物ベースで70ドル台、アラブライトで80ドル台を中心とした推移になるのではないか。この水準が続く場合、年内は前年同月比で原油価格はマイナスの状態が続くだろう。消費者物価の関連指標は原油価格の動きに3~6か月程度遅れる傾向があるため、来年春頃までは、エネルギー価格が日米欧の物価を押し下げる方向へ機能すると見られる。 二兎を追わなければならない日本長期的に考えた場合、原油価格が再び上昇する可能性は否定できない。世界的な脱化石燃料化の流れにより、新たな油田の開発投資が抑制される結果、少なくとも一定期間、需要と供給のバランスが崩れる可能性があるからだ。2010年代に入り、原油市場を大きく変化させたのは米国のシェール革命だった。世界最大の原油輸入国がわずか10年で世界最大の産油国になった結果、中東産の原油が余剰になり、「逆オイルショック」と呼ばれた大幅な価格の下落を招いたのだ(図表7)。その米国の産油量だが、2020年3月に過去最大となる日量1,310万バレルへ達したものの、新型コロナ禍の感染第1波の影響で同年8月には970万バレルまで落ち込んだ。その後、回復に向かったが、現在は1,230万バレル程度で伸び悩んでいる。シェール・ガス、オイルの有望な鉱床が少なくなったことに加え、ジョー・バイデン政権による環境重視の政策が影響しているのではないか。昨年3月にはWTI原油先物が一時120ドル台となり、米国のインフレが深刻化するなか、バイデン政権は国家備蓄の放出を開始した。その結果、2020年7月に21億バレルに達していた米国の原油在庫は、今年3月末に16億バレルを割っている。これ以上の在庫減少は安全保障に関わるため、備蓄の取り崩しは既に終了した。米国、日本、そして欧州の主要国が軒並み2050年までのカーボンニュートラルを宣言するなか、石油の需要は趨勢的に減少するだろう。原油は探鉱を含めて開発期間が長く、初期投資が非常に重いため、需要先細りの環境下で事業者は設備投資を抑制せざるを得ないと考えられる。価格の上昇期にも米国で原油生産が伸びなかった要因の1つである。中東の主要産油国も同様で、特に産油量の少ない国は既存の油田が枯渇すれば撤退も有力な選択肢になった。一方、原油需要が直ぐに激減するわけではない。中国が不透明要因ではあるものの、世界経済の成長に沿って一時的に原油の消費が増加する局面もあると考えられる。その場合、どこかのタイミングで需要と供給のバランスが崩れ、再び原油価格が急騰、かなりの期間にわたって高止まりするシナリオは十分に起こり得る。サウジアラビアなど主要産油国は、そうした状況下で十分な利益を確保できるよう、長期的な戦略を実践しているのではないか。つまり、価格の上昇を抑えて米国のシェールオイルを含め新規の油田開発を抑え込み、需要国の脱化石燃料化加速を防ぐ一方で、自国の財政収支が悪化しない水準に原油価格を誘導する需給調整である。そうした中、世界経済が次の力強い成長サイクルに入れば、原油をはじめとする資源価格が再びインフレの主役に躍り出る可能性は否定できない。つまり、有力産油国は最後の儲けのチャンスとして残余者利得を得るわけだ。資源のない日本は、国際社会がインフレの時代に突入したとの認識をしっかり持ち続ける必要がある。さらに、再生可能エネルギー、原子力、そして水素・アンモニアの活用により、脱炭素とエネルギーの安定供給の二兎を追わなければならないだろう。

- 08 Aug 2023

- STUDY

-

中東の地殻変動と日本外交

中東が大きく動いている。ウクライナだけでなく、こちらにも目を凝らしたい。折しも岸田文雄首相が7月16日から19日までペルシャ湾岸のサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタールの3か国を訪問したが、これはひとまず置いて、まずは中東の地殻変動から。今年3月、サウジとイランが中国の仲介で7年ぶりに外交関係の正常化に合意し、世界を驚かせた。アラブの大国とイスラム教シーア派の大国。地域覇権を競う両者は、2016年にサウジがシーア派指導者を含む47人をテロ関連で処刑したことからイランが激怒、断交していた。7月現在、両国の代理戦争といわれるイエメン内戦に終わりは見えないものの、大使館業務は再開され、影響の拡散はこれからだろう。5月には内乱のため資格停止中のシリアがアラブ連盟に復帰、国際的制裁の続くアサド大統領は12年ぶりに首脳会議に出席した。復権を助けたのは、かつて反アサド派に資金を提供するなどしてアサド政権打倒を目論んだサウジである。少し遡って2021年1月にはサウジ、UAE、バーレーン、エジプト4か国の対カタール断交が米国の仲介により5年で終わった。陸空封鎖を解かれたカタールは息を吹き返し、中東・アラブ初のサッカーW杯開催は昨年、大成功し、同国はトルコのエルドアン大統領とエジプトのシーシー大統領との関係改善にも一役買った。昨日の敵は今日の友、今日の友が明日の敵となるかどうかはともかく、動きは目まぐるしく風雲急を告げる感じ。今回の秩序再編には特徴が少なくとも3つある。第1は地域の新しいプレイヤーとしての中国の登場だ。サウジとイランの仲介だけでなく、中国・湾岸協力会議(GCC)首脳会議や中国・アラブ諸国首脳会議をサウジの首都リヤドで初めて開くなど布石を着々と打ち、「中東の警察官」米国に対抗しようとの野心が垣間見える。第2はこれとも関連して米国の影響力の低下だ。2003年に米軍主導で始めたイラク戦争から20年。内政安定には程遠いにも関わらず、米軍はアフガニスタンに続いてイラクからも一部を残し撤退した。6月初めにブリンケン国務長官が訪問先のサウジで「米国はこの地域に留まる」と述べたのは、裏返せば米国が引いて行くことに対する地域の懸念を認めたのに等しい。そして第3はイラクやリビア、エジプトなど「アラブの春」の政変から立ち直れないアラブ諸国に代って、サウジやUAE、カタールなど湾岸首長・王国のプレゼンスの向上だ。中東問題に素人の独断を許して頂けば、これが一番興味深い。同じ権威主義体制でありながら「アラブの春」を凌いだ首長・王国の強靭性。ウクライナ戦争によるエネルギー問題の深刻化を強みに転化する外交・発信力。米中対立の波及を懸念しつつも、「湾岸の湾岸による湾岸のための」地域益や国益を追及する自律的な第一歩かもしれないからである。ところで今年は第1次石油危機から50年でもある。スーパーの棚からトイレットペーパーが消えた、あの騒動はもう口の端にも上らない。50年は早や歴史であると同時に、石油は依然として基幹エネルギーだとしても、時代の潮流は産油国の湾岸諸国でさえ脱石油時代を見据えて原子力発電や太陽光など再生可能エネルギーの導入を図り、エネルギーの多角化に向かっている。中東のもう1つの、目が離せない動きだ。その意味で、岸田首相が脱炭素化やエネルギーの安定供給に焦点を当て、数十社の企業幹部を率いて歴訪したのは当然だし、理に適っている。サウジは石油依存経済からの脱却が最優先課題だし、UAEは11月の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)では議長国を務める。カタールも2030年までに総発電量に占める再生可能エネルギーの割合を20%にするのが目標だ。ただ首相訪問がこれだけでは従来通りの経済資源外交に終わる。首脳会談などの成果を踏まえ、米中や湾岸諸国の秩序再編の動きにも傍観者の立場を返上し、振り返った時に歴訪が日本の新たな中東外交への転換点だったとなることを期待したい。

- 20 Jul 2023

- COLUMN

-

カザフの燃料製造工場から中国の発電所に2回目の燃料出荷

カザフスタンの国営原子力企業カザトムプロム社は5月31日、東カザフスタン州オスケメンにある原子燃料集合体製造工場「ウルバ-FA」で製造された燃料集合体(FA)が、中国広西チワン族自治区にある防城港原子力発電所に到着したと発表した。昨年12月に中国向けに初めて、一回分の取替え燃料を出荷したのに続くもので、今回で2回目。ウルバ-FA社が操業する同工場は2021年11月に操業開始しており、FAの年間製造能力は2024年に最終目標の200トンに達する見通し。ウルバ-FA 社には、カザトムプロム社傘下のウルバ冶金工場(UMP)が51%、中国広核集団有限公司(CGN)傘下のウラン資源開発企業である中広核鈾業発展有限公司(CGNPC URC)が49%出資しており、同工場は実質的に中国の原子力発電所専用のFA製造施設となる。同工場のFA製造技術は仏フラマトム社が移転したもので、フラマトム社は「AFA 3G型燃料集合体」の製造ライセンスとともに、主要な製造機器やエンジニアリング文書、関連人材等を提供。一方、FAの構成要素である燃料ペレットは、カザフ産のウランを原料にUMPが製造している。ウルバ-FA工場が製造したFAはカザトムプロム社とCGNが結んだ協力契約に基づき、今後CGNPC URC が年間200トンを20年にわたり購入する。今年中に、さらに数回分の取替え燃料が同工場から中国に向けて出荷される見通しである。カザトムプロム社の発表によると、今回出荷したFAは低濃縮ウランを約30トン含有しており、厳しい品質検査をパスして出荷された。防城港原子力発電所では同日、FAの受け取り記念式が催されており、カザトムプロム社やウルバ-FA工場、UMPの代表者のほかに、CGNとCGNPC URCの幹部が出席した。カザトムプロム社のY.ムカノフ総裁は、「戦略的パートナーのCGNとは多方面で協力しており、ともにウランの採掘や燃料ペレットとFAの製造プロジェクトを進めてきた」と説明。CGNとの協力で新たな経験を蓄積したことから、同社は天然ウランの生産からFAの製造・販売に至るまで、原子燃料サイクル・フロントエンドにおける一連の統合サービスのサプライヤーになることが出来たと強調している。記念式にともない、カザフ側代表団はCGNPC URCの幹部と今後の両国間協力について協議。ウルバ-FA工場に関しては、製造能力を200トン/年まで引き上げるための追加計画等を話し合ったとしている。(参照資料:カザトムプロム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Jun 2023

- NEWS

-

日韓の信頼回復へ向けた一歩となり得る処理水問題

広島におけるG7サミット最終日の5月21日、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水海洋放出計画に関し、科学的な調査を行う韓国の視察団21人が来日した。5月7日、シャトル外交の復活を期し訪韓した岸田文雄首相に対して、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が提案したものだ。団長を務める韓国原子力安全委員会の劉国熙委員長は、仁川空港を出発する際、「科学的根拠に基づき、安全性を確認する」と語っていた。合理的な判断を重視する尹錫悦大統領の姿勢を反映したコメントと言えるだろう。条約、約束、そして科学をベースとした外交は、相手国にとって予見可能性が高い。しかしながら、日本の立場に立って考えると、文在寅(ムン・ジェイン)前大統領の治世は、感情が外交を支配しており、想定外のことが当たり前に起こる5年間だったと言えるのではないか。文前大統領は、2015年12月28日の旧従軍慰安婦に関する日韓合意を「政府間の公式な合意」としつつ、日本政府の出資で設立された『和解・癒やし財団』を断りなく清算した。また、2018年10月30日、韓国大法院が旧徴用工の方による日本企業への賠償請求を認める判決を下した後も、文政権は日韓関係打開のため努力したとは思えない。さらに、2018年12月20日には、日本の排他的経済水域内(EEZ)において、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを照射する事件が起こった。こうした韓国による不可解な行為が繰り返されるなか、日韓両国の緊張関係が色濃く反映されたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水に関する韓国側の対応だろう。科学に基づく合理的な判断ではなく、憶測や不確かな情報に敢えて重きを置いた感情的なムードにより、韓国側から日本への批判が繰り返されてきた。そうしたなか、尹政権が派遣した今回の専門家集団が、純粋に科学的見地からどのような判断を示すのか注目される。トリチウム水に関する世の中の誤解現在、世界的に広く使われている軽水炉の場合、沸騰水型炉(Boilling Water Reactor)、加圧水型炉(Pressurized Water Reactor)の何れにも「水(Water)」の文字があるように、原子炉内における中性子の減速、原子炉の冷却やタービンの回転には水(水蒸気)が使われている。したがって、日本の原子力発電所は全て取水が容易な海沿いに建てられてきた。福島第一の深刻な事故は、周知の通り、東日本大震災による揺れで原子炉が破損したことが主な原因ではない。原子炉は概ね問題なく停止したことが分かっている。しかし、津波で電源が破壊され、取水用ポンプが稼働しなかったため、原子炉に冷却用の水を供給できなくなった。それが炉心溶融を起こした最大の要因である。事故後の福島第一においては、1~4号機に核燃料がデブリ(破片)として残っているため、徐々に減衰するものの、放射性物質の崩壊熱のために、常に水による冷却を継続しなければならない。この水は必然的に高濃度の放射性物質を含む。また、一般に原子力発電所の地下には地下水が流れており、雨が降れば雨水も所内の地面に染み込むため、正常な稼働時においてもこれらの水の漏出により管理区域外が放射性物質に汚染されないよう厳重に管理することが重要だ。福島第一の場合、事故による原子炉の破損で地下水や雨水も高濃度に汚染されていることから、水処理の難易度が著しく高まった。そこで大きく分けて2つの手が採られたのである。1つは原子炉建屋への地下水・雨水の流入を食い止めることだ。原子炉建屋周辺の地中に凍土壁を設けることや、山側から海へ地下水のバイパスを作り海洋放出を図った。その結果、1日の汚染水発生量は対策前には500㎥を超えていたものの、最近では100㎥程度へ抑制されている。もう1つの手段が、多核種除去設備(ALPS=Advanced Liquid Processing System)の活用である。高濃度汚染水には人体や生態系に甚大な影響を与えるセシウム、ストロンチウムなどの放射性物質が含まれている。ALPSはそのうちの62核種をほぼ取り除くことが可能だ。ただしトリチウム(三重水素=T)は除去できず、福島第一ではこの状態の水を「ALPS処理水」として発電所内に設けられたタンクに貯蔵している。今年5月18日現在その量は、処理前および処理途中の「処理途上水」と 合わせて133万㎥となり、敷地に建設されたタンクの容量の97%に達している(図表1)。ALPSでの除去が困難であることが示す通り、処理水からトリチウムを完全に取り除くには巨額の費用が必要だ。一方、大幅に減速したとは言え処理水は日々積み上がるが、タンクの建設には敷地面積など物理的な限界がある。さらに、天災やタンクの老朽化などによる管理されない形での漏出のリスクも高まりかねない。当然、なんらかの方法で最終処分を開始する必要がある。トリチウムは自然界にも存在し、放出するβ線は紙1枚を透過することができない。体内に取り込まれた場合でも、トリチウムは水と同じように体外へ排出されるため、体内で蓄積・濃縮されないことが確認されている。2011年10月13日の会見において、フリージャーナリストが1996年のO-157問題が起こった際、厚生大臣時代にカイワレ大根を食べた菅直人首相(当時)の例を取り上げ、内閣府の園田博之政務官(同)に「飲んでみませんか」と迫ったことがあった。同月31日の政府・東京電力の統合対策室の合同会見で園田政務官は「私が飲んだからといって安全性が証明できるわけではなく、意義はない」としつつも、滅菌処理したコップ一杯の処理水を飲んでいる。ちなみに、ここが一般的な誤解の根源とも言えそうだが、トリチウムは福島第一が事故を起こしたから海洋放出が必要になったわけではない。原子力発電所が正常に稼働している状態において、発電の過程で発生するトリチウムは海洋、大気中に放出されてきた。人体を含む生態系、環境には影響が極めて小さいからだ。日本の原子力規制委員会は早い段階から、ALPSによる処理水について、十分に希釈した上での海洋放出を最も合理的としてきた。更田豊志委員長(当時)は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(処理水の)放出である限り、環境への影響、健康への影響等は考えられない」と説明している。この時、記者による「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し、同委員長は即座に「おっしゃる通り」と回答した。さらに、資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、2020年2月10日に発表した『報告書』により、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」としている。この報告書は、同年4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価された。そうした経緯があり、2021年4月13日、菅義偉内閣(当時)は処理水の海洋放出を閣議決定したのだ。この決定を受け、同年12月21日、東京電力は原子力規制委員会に対し、2023年における海洋放出の開始へ向けた実施計画の承認を申請した。 国際問題化した「社会的影響」トリチウムを含む処理水の海洋放出は、科学的には人体、生態系への影響がないとされている。そもそも、同質の水は稼働中の原子力発電所において排出されてきた。残った課題はエネ庁の小委員会が指摘した「社会的影響」だ。これには2つの問題が含まれている。その1つは福島県の県民、農産物、水産物が受ける可能性のある風評被害だ。福島県産の食品については、香港、マカオを含む中国が広範に輸入を規制している他、韓国、台湾は一部の輸入を停止している。また、EU、スイス、ロシアなど7か国・地域は、検査証明の添付を義務付けてきた。事故直後に規制を発動した43か国・地域は既にそうした規制を撤廃したが、まだ12の国・地域には規制が残っているのだ。処理水の海洋放出による新たな風評被害のリスクが、地元の根強い拒絶反応の背景であることは間違いない。もう1つの問題は、韓国、中国など周辺国の厳しい反発だ。この両国は、トリチウムを含む処理水を「汚染水」と呼び、日本政府による海洋放出を厳しく批判してきた。もっとも、これまで科学的な観点からの論拠は示されていなかった。トリチウムについては、韓国、中国の原子力発電所も海洋放出している。韓国原子力水力発電の資料によると、2021年における4原子力発電所の放出量はいずれも福島第一のALPS処理水放出計画における放出量を上回っていた(図表2)。また、韓国海洋科学技術院、原子力研究院の共同研究チームが今年4月16日に韓国防災学会学術発表大会で示したシミュレーションでは、トリチウムが済州海域に流入するのは放出から4~5年後((海水の希釈効果は大きく、既に存在している海水中のトリチウム濃度との区別は難しいと言われている。このシミュレーションのように自国海域への流入を検出することは極めて難しいだろう。))とされた。また、10年後の濃度は1㎥当たり0.001ベクレルで、分析機器で検出することが難しいレベルになると説明されている。韓国において左派系と言われるハンギョレ新聞(電子版)によれば、韓国の共同研究チームはこの結果について、中国天然資源部第1海洋研究所が2021年に実施したシミュレーション、及び清華大学研究チームが2022年に行ったシミュレーションに「類似した結果」との認識を示したとのことだ。日本と利害関係のない科学者による個々に独立した研究結果が同じような結論に達しているのは、信頼性が高いと言えるだろう。なお韓国では現在、8サイト・25基の原子炉が稼働している。そのうち、7サイト・19基は日本海沿岸に立地しており、先述の通りトリチウムを海洋に放出している。そこから推測するに、日本の排他的経済水域(EEZ)には福島第一がこれから放出する想定量よりはるかに多いトリチウムが流入しているのではないだろうか(図表3)。韓国が不安を持つとすれば、ALPSが東京電力および日本政府が公表している性能を発揮しているのか、そしてトリチウムの海洋放出にあたり計画が順守されるのか──この2つの疑問が背景と推測される。韓国の野党である共に民主党など反日色の強い政党、団体は、この件に関し日本政府の「デタラメなデータと主張」(ハンギョレ新聞)への懸念を繰り返し批判してきた。したがって、専門家で構成する韓国の視察団のもたらす科学的な報告が、非常に重要な意味を持つことは間違いない。福島第一を訪れたこの視察団が特に重視するのはALPSの性能だろう。どのような評価が下されるのか注目される。 大きな一歩と重い責任5月31日、IAEAは“IAEA Review of Safety Related Aspects of Handling ALPS-Treated Water at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station(福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の取り扱いの安全性に関するIAEAレビュー)”を発表した。その結論は、“The IAEA notes that these findings provide confidence in TEPCO's capability for undertaking accurate and precise measurements related to the discharge of ALPS treated water(ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEAは調査の結果、信頼に足るとの結論に達した)”としている。韓国の尹錫悦大統領は、これまで福島第一の処理水問題に関し、科学的見地を重視する姿勢を繰り返してきた。IAEAの報告書、そして今回の視察団の調査結果により、韓国政府が「汚染水」との表現を公式に「処理水」と変えれば、福島第一の廃炉工程が大きな峠を一つ乗り越えると共に、日韓関係の改善はさらに大きく進むことになるだろう。また、仮に韓国が「処理水」との立場を取った場合、処理水の海洋放出に表立って反対するのは中国、そして北朝鮮などに限られることになる。韓国が科学的見地から海洋放出を受け入れるとすれば、この問題に関して中国は振り上げた拳の降ろし方を考えなければならなくなるのではないか。岸田政権は、2050年におけるカーボンニュートラルの達成へ向け、原子炉の再稼働のみならずリプレースを容認するなど、東日本大震災以降の政府の原子力に対する姿勢を数歩前に進めてきた。それは、地球温暖化対策と電力の安定供給のバランスをとる上で、日本には原子力が欠かせないとの判断に基づくと見られる。そうしたなか、福島第一における処理水の問題は、これまで、韓国、中国などの批判が日本国内にも伝わり、エネルギー・原子力政策に一定の影響を与えて来たと言えるだろう。かならずしも科学的根拠に基づいたとは言い難い感情論による「社会的影響」への懸念論が、日本のカーボンニュートラル戦略の制約要因となっていた感は否めない。6月中にもまとまるとされる韓国視察団の報告内容、それに対する尹政権の対応は、今後の日本の原子力政策に大きなインパクトを与えるのではないだろうか。また、韓国が処理水の海洋放出を受け入れるとすれば、日本政府、東京電力は、国内漁業関係者、国民だけでなく、同国に対しても重い責任を負うことになる。信頼を裏切ることがないよう、安全に処理水の放出が進むよう万全の態勢で臨まれることを期待したい。

- 09 Jun 2023

- STUDY

-

「華龍一号」の防城港3号機が初併入

中国核能行業協会(CNEA)によると、中国広核集団有限公司(CGN)の「華龍一号」設計を採用した防城港原子力発電所3号機(PWR、118万kW)が1月10日、送電を開始した。中国では現在、52基、約5,400万kWの原子炉が営業運転中のほか、小型の高温ガス炉(電気出力21.1万kW)を含めた2基が試運転中。2022年12月に初臨界を達成した防城港3号機は、これらに続く原子炉となる。第3世代のPWR設計である「華龍一号」は、CGNと中国核工業集団公司(CNNC)、双方の第3世代炉設計を一本化して開発したもの。2015年12月に本格着工した防城港3号機は、CGN版「華龍一号」の初号機であり、その一年後に着工した同4号機(PWR、118万kW)とともに、CGN版設計の実証プロジェクトに位置付けられている。CNNC版の「華龍一号」はすでに2021年1月と2022年3月に、福建省の福清5、6号機として営業運転を開始。パキスタンのカラチ原子力発電所でも、2021 年5月以降に2基が営業運転中となっている。CGN版については、広西省・防城港の2基に続いて浙江省の三澳原子力発電所1、2号機、および広東省の太平嶺原子力発電所1、2号機にも採用され、建設工事が行われている。中国国外では、2015年10月にCGNが英EDFエナジー社のヒンクリーポイントC原子力発電所建設計画に33.5%出資することを約束した際、ブラッドウェルB原子力発電所としてCGN版「華龍一号」を建設することでEDFエナジー社と合意。これにともない、英国仕様の「華龍一号」である「UK HPR-1000」について包括的設計審査(GDA)が行われ、2022年2月に原子力規制庁(ONR)から「設計承認確認書(DAC)」が、環境庁(EA)からは「設計承認声明書(SoDAC)」が発給されている。同設計はまた、欧州の電力企業16社が定めた安全基準「欧州電気事業者要件(EUR)」に適合していると2020年11月に承認された。EURへの適合は、EU(欧州連合)市場への輸出に際し、「設計標準」の一つに認定されたことを意味している。防城港原子力発電所にはCGNと広西投資集団公司がそれぞれ61%と39%出資しており、CGNは同発電所で最終的に、6基、600万kWの原子炉建設を計画。第2世代改良型の「CPR1000」を採用した1、2号機(各PWR、108.6万kW)は、2016年から営業運転中である。6基揃うと年間約480億kWhが供給可能となり、約3,974万トンのCO2排出量を抑制できるという。(参照資料:中国核能行業協会の発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 Jan 2023

- NEWS

-

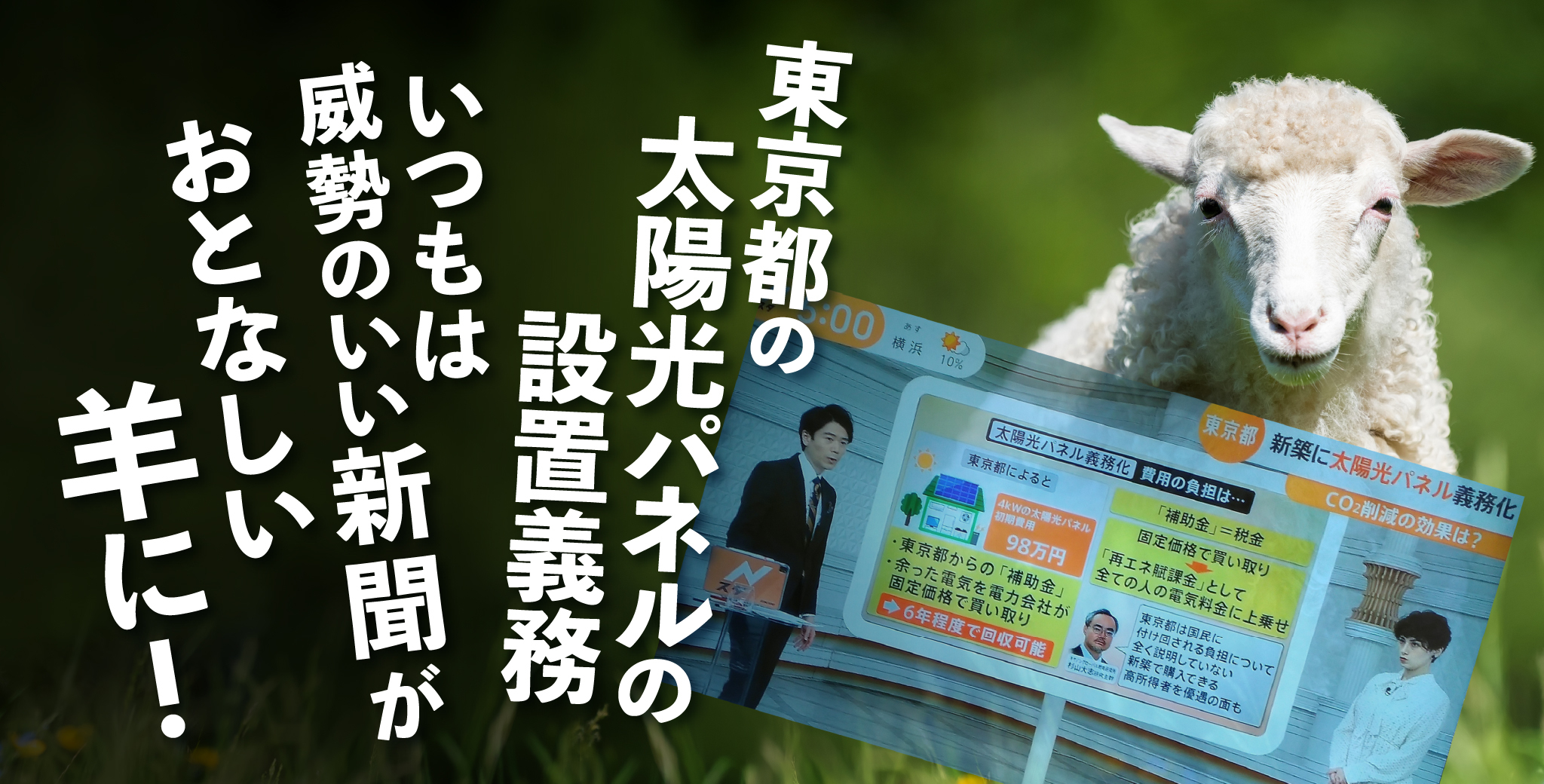

東京都の太陽光パネルの設置義務 いつもは威勢のいい新聞が おとなしい羊に!

二〇二二年十二月二十三日 新築住宅に太陽光パネルの設置を義務付ける東京都の「環境確保条例」改正案が十五日、東京都議会本会議で賛成多数で可決された。これにより、今後、東京都民以外にも重い負担がのしかかるのは必至にもかかわらず、大半の新聞は肝心なことを報道しなかった。「新聞の役割は権力の監視だ」と豪語している新聞がまるでおとなしい羊に化けていた。四人の専門家が三つの問題点を指摘 東京都議会が騒がしくなったのは、太陽光パネルの設置義務化に反対する専門家四人と上田令子・東京都議が都庁で十二月六日に記者会見を行ったあとだ。この日の会見にはTBSをはじめカメラ三台が入ったほか、約二十人の記者が出席した。記者会見でこれだけの記者が集まれば、会見としては大成功の部類だ。私は記者席にいた。 会見に臨んだ四人は、有馬純さん(東京大学公共政策大学院教授・経産省時代に地球温暖化交渉に何度も参加)▽山本隆三さん(常葉大学名誉教授・国際環境経済研究所所長)▽山口雅之さん(元大阪府警警視・全国再エネ問題連絡会共同代表)▽杉山大志さん(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹)。 四人の専門家はそれぞれ意見を述べたが、骨子は主に以下の三つだった。①太陽光パネルの約八割は中国製であり、その多くは強制労働や人権侵害が問題視されている新疆ウイグル自治区で生産されている。設置義務化は中国の人権侵害に加担し、中国を利するだけだ。②太陽光パネルを設置した人は、使わなかった電気を固定価格(FIT制度)で買い取ってもらえるため、利益を得るが、その利益分を負担するのは、他の東京都民や他の県民である。義務化は太陽光パネルを設置した富裕層を利するだけで、逆に庶民層の負担を増やし、格差や不公平感を拡大させる。③大規模な水害でパネルが水没したときには、感電事故が起きる危険性がある。同じ日に推進派が記者会見で対抗 四人の話は説得力に富んでいた。会見終了後にほぼ全員の記者たちが会見席に駆け寄り、名刺を交換した光景を見て、手応えはあったと思った。 ところが、翌日の新聞でこれらの問題点を取り上げて記事にしたのは産経新聞と夕刊フジだけだった。しかもその記事には賛成反対の両論併記の形で小池知事の応援団側のコメントが載っていた。 実は、同じ十二月六日午後、四人の専門家に対抗する形で推進派の会見があった。同じ日の午前に反対派、午後に推進派の会見があったことになる。これは、間違いなく小池知事が仕掛けた巧妙な広報戦略だと推察する。全く同様の広報戦略を築地市場の豊洲移転でも経験したからだ。私はこの推進派の会見にも出た。 前真之・東京大学准教授(建築学)を筆頭に、市民団体の代表と大学生、そして太陽光発電事業者二人の計五人が臨んだ。記者は十一人でカメラはなかった。午前に比べると関心は低いように思えた。途中で記者二人が抜けたからだ。 翌日の産経新聞を見ると、推進派の「高騰が続く電気代の都民負担を軽減する有効な手段」とのコメントが載っていた。小池知事の広報戦略は功を奏したといえる。さすが歴戦のつわもの(強者)である。世界ウイグル会議も会見 こうした報道の中で私が憂慮するのは、四人の会見の動きが他の新聞では全く分からないことだ。実は、十二月五日には亡命ウイグル人による民族団体「世界ウイグル会議」のドルクン・エイサ総裁が都内で会見し「設置義務化は中国のジェノサイド(民族大量虐殺)に加担する」と訴えていた。このことを私は夕刊フジの記事(十二月七日)を読んで初めて知った。 主要な新聞が大事な事実をしっかりと伝えていないことがよく分かる。TBSは問題点を報じたが、コメントが最悪! 結局、改正案は十五日の本会議で自民党が反対に回ったものの、賛成多数で可決された。このまま太陽光設置義務の問題点が知られることなく終わるかと思っていたところ、十五日夕方、TBSの「Nスタ」で大きく取り上げられた。「パネルの多くは中国製。設置が義務化されても、CO2を減らす効果はほぼゼロ。富裕層を利するだけで、他の国民に負担をつけ回す」など、四人の専門家が指摘した問題点を的確に報じた。フリップボードの解説も分かりやすかった(写真参照)。 ところが、コメンテーターとして出演していた森永卓郎氏がこの番組を台無しにしてしまった。「この人たちは原発支持派です。4キロワットのパネルを屋根につければ、電気はほぼ自給自足できる。日本全体で九割の屋根があいているので、そこへ設置すれば、原発はほぼいらなくなる。富裕層を利するのは確かだが…」。番組の内容を汚す的外れのコメントだった。 経済学を専門とする森永氏がエネルギー問題に詳しいとは思えないが、それでも一応は大学の教授である。「あの人たちは原発派だから」というレッテルを張って批判するのは思考停止の表れである。四人の中には元大阪府警警視の山口さんのように市民運動の代表者もいる。本来なら、訂正が必要なコメントだろう。 それでも、森永氏のコメントを除けば、会見に来たTBSの報道陣が問題点を指摘した意義は大きい。やはり記者会見の効果はあったと言えるだろう。朝日新聞はまるでおとなしい羊! それにしても、ひどいのは十六日付けの主要新聞である。日頃、権力を監視することが新聞の使命だと豪語する朝日新聞は、小池知事という権力に目を光らせているかと思いきや、応援団に化けていた。 朝日新聞はすでに六月十一日の社説で「都はお手本になる制度を」と小池知事にエールを送っていた。その中身を読むと「建物への設置は有望な打開策だ。設置には戸建てで百万円程度の費用がかかるが、都の試算では約十年で回収可能という。住民の理解を得ながら普及を促すためにも、利点や正確な情報を丁寧に説明していくことが必要だ」(一部要約)などと書き、まるで朝日らしからぬおとなしい羊のごとくである。威勢のよい批判は全く見当たらない。 改正案が可決された翌十六日の社会面記事の見出しも「太陽光パネル 都が義務化、屋根活用 家庭のCO2排出減へ、 波及に期待 コスト減も追い風」と問題点を指摘する言葉はゼロだ。 それどころか、中国の人権問題に関しては、本文の最後で「中国製のパネル製造現場での人権問題を懸念する声もあり、都は今月、業界団体と『人権尊重の配慮』などを定めた協定を結んだ」という文章を入れた。これはどう見ても「都と業界団体は協定を結んで懸念に応えようとしている。よくやっている」という応援メッセージである。 いつもの朝日新聞なら、「東京都はウイグルまで行って、人権侵害があるかどうかをしっかりと確かめてくる必要がある」くらいのことは書くだろう。いったい小池知事と業界を全面的に信じている根拠はどこにあるのだろうかと不思議に思う。 どうやら環境市民団体が支持する自然由来の太陽光発電のような問題となると、朝日新聞の切れ味は途端に鈍くなるようだ。読売新聞もエール 産経新聞は三つの問題点をしっかりと報じたが、読売新聞は一面と社会面で展開しながら、論調は朝日新聞とそっくりだった。記事の最後には東京大学の高村ゆかり教授(環境法)の談話が載っていた。「停電しても電気が使えたり、初期費用が売電収入で回収できたりとメリットは大きく、新制度は他の都市のモデルになるだろう」。小池知事が大喜びするコメントである。 日頃、威勢のよい東京新聞も、こと太陽光問題となると、朝日新聞と同様におとなしい羊に変身するようだ。毎日新聞はベタ記事で事実をあっさりと報じただけに終わった。太陽光で自給自足は無理 こうしてみると、新聞の限界をつくづくと感じる。ほとんどの人は一紙しか読んでいないので、太陽光パネルの設置義務化にどんな問題が潜んでいるかを知らないままだろう。 私が特に気になったのは、設置義務推進派が会見で配った説明文だ。「太陽光は電気代を間違いなく安くできる技術」と言いながら、その一方で「誘導策だけによる太陽光の普及は停滞が顕著、設置義務化は誰にももれなく恩恵を届ける仕組み作りに役立ちます」と訴える。 太陽光で電気代が間違いなく安くなるなら、放っておいても、太陽光パネルは普及するはずだ。行政が無理やりパネル設置を義務付けないと普及が進まないのは、それは太陽光に限界があるからだ。 太陽光で本当に国民全員の電気代が安くなるなら、私だってすぐに設置するだろう。ただし、仮に私が設置しても、森永卓郎氏が言うような電気の自給自足は絶対に実現しない。夜や雨、曇りの日は補助電源として火力発電や原子力発電の助っ人を頼まねばならないからだ。そのコストは本人が払う。太陽光の平均利用率(稼働率)は二割程度しかない。これで電気の自給自足ができるわけがない。今後、富裕層と庶民層の格差は拡大 余った電気を他人が高値で買ってくれる制度があるうちは、確かに百万円を初期投資しても元は取れるかもしれないが、それは他人の財布を当てにしているからであり、国民全体から見れば、二重投資になり、電気代が安くなることはない。西欧では太陽光の普及率が高い国はどこも電気代は上がっている。太陽光があっても、補助電源となる火力発電の燃料(天然ガスなど)が高くなると途端に電気代が上がってしまうのは、ロシアのウクライナ侵攻後の西欧を見れば、歴然としている。太陽光は決して自立した電源ではない。 毎日新聞は今年六月八日の社説で「パネル購入者に対して、負担軽減措置が必要だ」と説いた。その提言通り、東京都は負担軽減措置として、初期投資などに約三百億円の補助金を支給するという。いったい小池知事はどこまで税金を無駄に使えば気が済むのだろうか。設置義務化は国民全体の電気代を高くするだけでなく、富裕層と庶民層の格差を拡大させるだろう。 振り返れば、旧民主党政権時に菅直人総理(当時)は自らの辞任と引き換えに、太陽光などの固定価格買取制度を実現させた。今度の設置義務化はそれに匹敵する負の遺産となるのは間違いない。

- 23 Dec 2022

- COLUMN

-

エネルギーから見た円安

外国為替市場では円安が進んでいる。製造業の国内回帰など、円安のメリットを指摘する声もあるようだ。しかしながら、日本経済が輸出産業主導で成長していた1980年代までと異なり、自動車産業を中心に多くの企業が海外現地生産、現地販売に力を入れて来た。1971年8月15日のニクソンショック以降、為替変動に振り回されてきたことから、たどり着いた当然の結論だろう。従って、円安は輸入物価の上昇を通じて生活コストを押し上げる日本経済にとっての悪材料に他ならない。この円安の最大の要因は、日本の中央銀行である日銀、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)…両中央銀行の金融政策が真逆になり、日米間の金利の差が円と比較したドルの相対的な魅力となっていることである。ただし、円安の要因はそれだけではなさそうだ。日本のエネルギー自給率が11%に止まり、主要国で最も低いことも為替に大きく影響しているのではないか。 金利差が生み出す合理的な円安3連休の谷間となった9月22日、財務省は円/ドルレートが145円を超えた時点でドル売り・円買い介入を行った。日本のこのタイプの介入は、1998年6月17日以来、実に24年ぶりのことだ。後に公表された介入額はドル売り介入としては過去最大の2兆8,382億円だった(図表1)。介入後に会見を行った鈴木俊一財務相は、「投機による過度な変動は決して見過すことはできないことから、為替介入を実施した」と明言した。また、国連総会出席のため訪米中だった岸田文雄首相も、ニューヨーク証券取引所での講演に際して質問に答え、投機による為替の過度な変動に対しては「断固として必要な対応を取りたい」と語っている。一方、米国財務省は、マイケル・キクカワ報道官名でe-mailにより声明を発表、「今日、日銀は外国為替市場で介入を行った。我々は日本の行動を最近の円相場に関する高いボラティリティを抑制するためであると理解している」と米国の立場を説明した。この声明は、今回の為替介入に関し、米国政府が事前に容認していたものの、介入自体は日本単独であったことを間接的に示している。また、米国が日本政府の動きを認めたのは、あくまで大きな変動を抑えるためのスムージングオペレーションの範囲であることを明らかにしたと言えよう。インフレ抑止に苦労するジョー・バイデン政権としては、輸入物価の抑制につながるドル高はむしろ歓迎のはずだ。そうしたなか、日本の介入に寛容な姿勢を示せば、自国通貨安に苦しむ他の国・地域へ影響が広がりかねない。それは、各国の介入合戦によるあからさまな国家間の通貨戦争を意味する。7月12日、来日中のジャネット・イエレン財務長官は、鈴木財務相との会談後、記者団に対して「稀で特別な環境においてのみ為替介入は許される」と語っていた。米国政府が日本の継続的な介入を容認することはないだろう。なお、キクカワ報道官の声明には厳密に言えば誤りがある。日本の場合、介入を決定するのは財務省であり、日銀はその事務を執行するに過ぎない。売買の注文は日銀が行うため、完全な間違いとは言えないものの、主語は「日銀」ではなく「財務省」が適切だったのではないか。ちなみに、改めて確認すると、円高局面において財務省が行う円売り・ドル買い介入の際には、外国為替資金特別会計(外為特会)が政府短期証券(為券)を発行して売るための円を調達する。他方、ドル売り・円買い介入の場合、外為特会に積み立てられた外貨準備を活用しなければならない。8月末時点での外貨準備は1兆2,921億ドル(185兆円)であり、うち1兆368億ドルが外国証券、1,361億ドルが外貨預金だ(図表2)。外国証券のほとんどは米国国債と見られるが、この売却は米国政府との調整が必要でかなり難しい。従って、当面、活用可能なドル売りの原資は外貨預金の19兆5千億円程度になる。介入を実施する度に外貨預金は取り崩されるため、1回3兆円規模なら6回で枯渇だ。9月23日付けのウォールストリートジャーナル(電子版)は、日本政府による為替介入に関する記事において、円安の要因を「根本的には日米金利差と急減する日本の経常黒字による」と指摘していた。その通りなのではないか。岸田首相、鈴木財務相の指摘する「投機」の定義は定かではないが、日本では日銀の金融政策により政策金利である無担保コール翌日物金利、及び10年国債の利回りは共に概ねゼロ%近辺で推移している。日銀の黒田東彦総裁は、これまで金利を引き上げる金融政策の変更を明確に否定してきた。一方、インフレ圧力を抑え込むため、今年3月以降、FRBは既に5回利上げを実施している。結果として米国の政策金利であるFFレート(翌日物金利)は3.00~3.25%だ。つまり、同じ翌日物の金利について、日本と米国の間では3%ポイントの差がついた(図表3)。さらに、FRBは2022年中にあと2回の利上げを行い、政策金利を4.25~4.50%とする可能性が強い。金融政策に大きな違いが生じるなかで、個人向けの商品である1年定期のドル預金について、年3.80%の金利を提示する日本の金融機関も見られるようになった。これだと、ドル買い、ドル売りで各50銭の為替手数料を要するとしても、為替変動がなければ税引き前で3%程度の利回りが確保できる。岸田首相が提唱する「資産所得倍増プラン」に則れば、この金利差を利用してドル預金を行う家計が増加しても不思議ではないだろう。これは、岸田首相や鈴木財務相が指摘する「投機」ではなく、ファンダメンタルズに基づく合理的な「投資」にしか見えない。日本の個人金融資産は1,900兆円を超えている。19兆円程度の外貨準備の外貨預金では、その全てを使ってドル売り・円買いの為替介入を行っても、市場の流れを止められるとは思えない。 エネルギーがなぜ為替に影響するのか?円安に歯止めが掛からないもう1つの理由は、日本のエネルギー自給率の低さではないか。ウォールストリートジャーナルの記事が指摘する通り、国際収支統計上、今年1~8月期における日本の貿易・サービス収支は12兆1,693億円の赤字で、昨年同期の3,953億円から大幅に悪化した。第1所得収支は17兆7,393億円の黒字であり、経常収支は3兆9,636億円の黒字を確保したが、昨年同期の12兆7,235億円を大きく下回る。経常収支の黒字縮小は、実需の面で円売り要因と言えるだろう。貿易収支・サービス収支の赤字が激増した主な要因は、石油、石炭、LNG輸入額の拡大だ。具体的には、今年1~8月期、これら化石燃料の輸入額が前年同期に比べ10兆1,060億円増加した。輸入された化石燃料の内訳をさらに詳しく見ると、石油は輸入量が前年同期比7.5%増に対し、輸入額は同103.7%増加している。LNGは輸入量が2.7%減少したものの、輸入額は104.8%増だ。さらに、石炭は輸入量が3.5%増、輸入額は226.6%増だった。単価を計算すると、原油は前年同期比91.3%、LNGは同111.1%、石炭も同215.6%、それぞれ上昇している。化石燃料はドル建てにより取引されるが、円/ドルの平均レートは今年1~8月期が126円48銭、昨年同期は108円34銭だった。ドルベースでの価格上昇に加え、16.7%の円安が円ベースでの単価を押し上げたことは間違いない。輸入量は概ね横ばいだが、円建てで見た単価の上昇が輸入額に大きく影響しているわけだ。日本のエネルギー自給率は11%に止まり、燃料の調達は輸入に大きく依存しているからである(図表4)。ちなみに、国際エネルギー機関(IEA)によると、2010年における日本のエネルギー自給率は20.2%だった(図表5)。それが急速に低下したのは、2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の重大事故を受け、国内の原子力発電所が停止に追い込まれたことが理由だ。全原子力発電所が動かなかった2014年、エネルギー自給率は6.3%へと落ち込んでいる。その後はやや持ち直したものの、足下は10%を少し超えた程度であり、主要国のなかでは最も低い水準だ。日本は石油、石炭、LNGの調達先を多様化し、長期契約を重視してきたことから、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けても、今のところ供給全般が極端に滞っているわけではない。しかしながら、単価上昇と円安の影響を受け、国内で生み出された所得が燃料輸入のために海外に流出する事態を招いている。このエネルギー自給率の脆弱性が、実は為替レートにも影響を及ぼしている可能性は否定できない。図表6は横軸に主要国、地域の2020年におけるエネルギー自給率、縦軸にロシア軍がウクライナに侵攻して以降の米ドルに対する各国・地域通貨の騰落率をとり、2つの指標の関係を見たものだ。一次回帰直線は右肩上がりになっており、ウクライナ戦争の下、エネルギー自給率の低い国・地域ほど通貨が下落する傾向があることが示されている。例えば、エネルギー自給率が高いカナダ、ブラジルは、通貨の対ドル下落率が相対的に小さい。エネルギー自給率が727%に達するノルウェーの場合(数字が大き過ぎてこのグラフには入れていない)、クローネは対ドルでこの間に20.4%上昇した。一方、エネルギー自給率の低い日本の円は、主要通貨で最も対ドルの下落率が大きい。貿易収支の赤字が急速に拡大していることを反映しているのではないか。また、同じくエネルギー自給率の低い韓国のウォン、ユーロ、英国ポンド、人民元などもウクライナ戦争を受けて大幅に値下がりした。世界が新たな分断の時代を迎えるなか、エネルギー安全保障面での脆弱性が、円の弱さの背景になっている可能性は否定できない。これは、ロシアに天然ガス調達の約4割を依存してきたEUにも言えることだ。一方、エネルギー自給率が106%の米国は、主要通貨では独り勝ちの状況になっている。各国・地域のエネルギー事情は、為替相場にも影響を及ぼしつつあると考えるべきだろう。 円安による化石燃料輸入額増加の悪循環今年初めまで、主要国にとってのエネルギー政策は、必要量の安定的な確保と温室効果ガスの削減…この2つが大きな課題だった。当時、もがいていたのは米国だ。ジョー・バイデン大統領が2020年11月の大統領選挙において地球温暖化対策を公約の柱としたことにより、化石燃料の価格高騰に対しむしろ柔軟性を失っていたからだ。気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が行われた昨秋、米国を含め多くの国が2050年までのカーボンニュートラルを宣言、それは化石燃料の開発投資にブレーキを掛けるとの観測から、皮肉にも石油、天然ガス(LNG)、石炭の価格が軒並み高騰した。そうしたなか、米国国内におけるシェールガス/シェールオイルの新規開発促進は、バイデン大統領にとり主要政策を自ら破棄することを意味した。方向転換は困難だったのではないか。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻で状況は一変したと言えよう。世界最大級の資源大国からの天然ガス/石油の調達を減らすことが西側諸国の重要なミッションとなり、エネルギーを取り巻く各国の政策は2次方程式から3次方程式へ複雑さを増したのだ。ただし、それはバイデン大統領にエネルギー政策を修正する格好の機会を与えた。シェールガス/シェールオイルの開発支援策が実施され、米国は資源大国としての優位性を発揮するようになったのである。だからこそ、ドルはウクライナ戦争下で力強さを誇示しているのだろう。一方、日本では、岸田文雄首相が化石燃料の高騰、資源調達の不透明感を背景に次世代原子炉の開発、新設を検討する方針を公にした。ただし、既存の原子力発電所の再稼働もまだ進んでおらず、原子力活用のハードルが高い状況に大きな変化があったわけではない。日本のエネルギー自給率が急速に改善することはないだろう。エネルギー自給率の低さは、貿易収支の変化を通じて、今後も為替相場に影響を及ぼすのではないか。円安になればなるほど化石燃料の輸入額が増加、貿易収支が悪化する悪循環になりかねない。これも円安傾向が続くと考える重要な要因だ。

- 04 Nov 2022

- STUDY

-

欧州はどうして危機に陥ったのか?

欧州経済が苦境に陥っている。8月の消費者物価上昇率は、EUが10.1%、英国も前年同月比9.9%に達した(図表1)。第1次世界大戦後のハイパーインフレがナチズムの台頭を招いたことへの反省から、インフレには極めて敏感と言われてきたドイツも、8月の消費者物価上昇率は7.9%と極めて高い。インフレ圧力が強まっているのは世界共通の事象だが、特に欧州においては足下の動きが顕著だ。背景にはエネルギー、特に天然ガス価格の急騰がある。ロシアによるウクライナへの侵攻が、欧州のエネルギー危機の最大の要因であることは間違いない。EU、そして英国は西側の主要メンバーとしてロシアに対し厳しい経済制裁に踏み切った。それに反発したロシアは欧州への天然ガス供給を意図的に絞っている模様で、欧州の調達コストは大幅に上昇している。ただし、化石燃料価格はウクライナ戦争以前から既に上昇していた。昨年秋に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)に向け、EUをはじめ多くの国・地域が2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言、化石燃料資源の開発投資が急速に縮小すると想定されたからだ。地球温暖化抑止へ積極的に取り組んできた欧州にとって、カーボンニュートラルへ向けた前提条件は、ロシアからの天然ガスの調達だった。ウクライナ戦争によりこの前提が崩れたことこそ、欧州経済が苦境に陥った最大の要因と言えるのではないか。 天然ガス価格が示すエネルギー問題2019年における天然ガス価格は、欧州の指標であるオランダTTF(Title Transfer Facility)だと平均で100万Btu=4.80ドルだった。新型コロナ禍による世界経済の落ち込みにより、2020年の平均は3.24ドルまで下落したものの、2021年末には一転して38.03ドルへと高騰している。2020年12月11日、EUはブリュッセルにおいて首脳会議を開催、2021~2030年の「フェーズ4」に関し、温室効果ガスの排出削減量について、従来の1990年比40%削減から55%削減へと目標を大幅に引き上げた。また、米国では、2021年1月に就任したジョー・バイデン大統領が、選挙公約の柱として地球温暖化対策による『グリーン・ニューディール』を掲げ、ドナルド・トランプ前大統領が推進した国有地におけるシェールガス、シェールオイルの開発に待ったを掛けたのである。さらに、先述の通りCOP26前後には日本を含め多くの国が2050年、もしくは2060年までのカーボンニュートラルを宣言した。石油、天然ガス、そして石炭… 化石燃料の開発には巨額のコスト、そして長い時間を要する。需要が先細りする可能性が強まるなか、事業者は開発投資を絞り込むとの観測が市場に影響したのは当然のことだろう。一方、化石燃料の需要が直ぐに急減するわけではない。特に新型コロナ禍から世界経済が正常化する過程だっただけに、需要の回復が天然ガス価格を大きく押し上げたのだった。石油や石炭も同様だ。そうしたなか、世界最大の天然ガス輸出国であるロシアがウクライナへ侵攻したのである。TTF価格は2022年8月25日に史上最高値である91.02ドルへと上昇した(図表2)。足下は50ドル近辺へ下落したものの、昨年前半は5ドル台で推移しており、欧州の天然ガス事情は1年で一変したのである。非常に注目されるのは地域間格差に他ならない。例えば、米国の天然ガス指標価格であるヘンリーハブの場合、9月の価格は7.76ドルである。また、パイプライン経由ではなく、液化天然ガス(LNG)をタンカーにより調達している日本も、輸入単価は21.70ドルだった。同じ天然ガスでありながら、欧州の価格の突出ぶりは異常と言えるだろう。コモディティであるにも関わらず、地域間でこれだけ大きな格差が生じるのは、天然ガスの特徴ではないか。天然ガスの場合、ガス田から消費地へ運ぶには大きく分けて2つの方法がある。最も効率が良いのはパイプライン経由であり、これだと気体で産出した天然ガスの品質調整をした上でそのまま送れるため、最初にインフラ整備を終えれば、ランニングコストを低く抑えることが可能だ。一方、パイプラインがない場合、タンカーで運ぶことになる。ただし、エネルギー密度の低い気体のままでは効率が極めて悪いため、液化しなければならない。天然ガスは▲162℃で液化し、体積は気体の600分の1に圧縮される。この液化のための専用設備への投資に加え、当該設備のメンテナンス、天然ガスの冷却、専用タンカーによる運搬に関わる費用がランニングコストとして加わることで、通常、LNGは天然ガスに対して割高にならざるを得ないのだ。米国の輸出価格を見ると、7月はパイプライン経由が100万Btu当たり8.14ドル、LNGが15.31ドルだった。つまり、差額の7.17ドルが液化コストである。ちなみに、原油は液体として採掘され液体のまま、石炭は固体で掘り出されやはり固体のままで運送される。液体、固体は運搬に適しており、世界の何処で産出しても、何処へでも運べるように船舶による運送システムが確立されてきた。従って、品質、運送距離による多少の違いはあっても、原則として国際的な価格裁定が機能する。これに対して、天然ガスの供給にはパイプライン、もしくは液化・再ガス化プラント、LNG船を必要とすることにより、供給できる地域、量が限定されるのだ。価格に比較的大きな地域間格差が生じるのは止むを得ないだろう。 ウクライナ戦争によりEUの前提が崩壊欧州の天然ガス価格が突出しているのは、ロシアに対する依存度が極めて高いことが理由と考えられる。結果として物価が上昇、経済は苦境に陥った。ドイツはその典型だ。近年における日本国内での同国のイメージと言えば、「再生可能エネルギー大国」だろう。2021年の電源構成を見ると、再エネの比率は40%を超えており、日本の15.8%を大きく上回っていた(図表3)。世界第4位の経済規模を誇るドイツにおいて、電源構成上、ここまで再エネ比率を高めてきたことは、賞賛に値するだろう。もっとも、そのドイツでも残りの60%については再エネ以外の電源だったわけだ。意外なことに地球温暖化に極めて厳格な同国において、石炭・褐炭の発電比率が28%を占めていた。ドイツは、2022年中に稼働している3基の原子力発電所を全て止めると共に、2038年には石炭・褐炭の使用を原則として止める計画であり、そのためにロシアとの間で天然ガスパイプラインの「ノルドストリーム2」の建設を進めてきたのである。2012年10月に開通した既存の「ノルドストリーム」は、ロシアのヴィボルグからバルト海の海底を通ってドイツのグライフスヴァルトに至る全長1,222㎞のパイプラインであり、年間送ガス流量は550億㎥だ。同様のスペックを持つノルドストリーム2の運用が開始された場合、両パイプラインで欧州の総需要量の2割程度を賄うと見られていた。昨年7月15日、退任を間近に控えたアンゲラ・メルケル首相(当時)が、最後の訪米でジョー・バイデン大統領と会談したのは、米国にノルドストリーム2の運用を認めさせることが最大の目的だったと言える。2011年6月、福島第一原子力発電所の事故を受け、2022年末での脱原子力を公約した同前首相にとって、ノルドストリーム2はその政策を完成させる上での極めて重要なパーツだったのだろう。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でノルドストリーム2による天然ガス輸入は無期限停止になった。さらに、ノルドストリームについても、ガス漏れにより使用不能となっている。原因に関しては、西側主要国、ロシアの間で相手側の破壊工作と批判合戦が起こっている。真相は不明だが、冬の需要期を控え、欧州側にとって大きな痛手であることは間違いない。西側による対ロ制裁に反発するロシアが、欧州の分断を図るため、エネルギーで揺さぶりを掛けている可能性が高いと考えられる。ロシアが対EU政策でエネルギーを武器にできるのは、それだけEUのロシア依存度が高いからだろう。例えば天然ガスの場合、欧州の総需要量に対するロシア及びその友好国であるCIS(独立国家共同体)諸国への依存度は、昨年、35.7%に達していた(図表4)。輸入の絶対量も2,039億㎥であり、ロシアによる中国向け輸出の555億㎥を遥かに上回っている。石油についても、欧州のロシア依存度は35.7%と非常に高い。温室効果ガス削減に積極的な姿勢を示してきたEUは、石炭の使用を止めるに当たり、ロシアからの安定的な天然ガス輸入を前提にしていたと考えられる。ロシアによるウクライナ侵攻を受けても、その戦略を簡単には変えられず、7月6日、欧州議会は環境上の持続可能性を備えたグリーン事業への投資基準、『EUタクソノミー』の技術的精査基準である「地球温暖化の影響を緩和する補完的委任法令」を改正したが、原子力だけでなく、天然ガスも「持続可能な経済活動」として加えられた。特にEU最大の経済規模を誇るドイツは、メルケル時代にロシアとの関係強化に努め、その結果としてノルドストリーム、ノルドストリーム2の開通に漕ぎ着けたのである。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でその目算は完全に崩れた。仮にロシアとウクライナの停戦が実現しても、ウラジミール・プーチン大統領の在任中、西側との関係改善が劇的に進むシナリオは考え難い。ドイツ政府は、昨年10月15日、再生可能エネルギー法(EEG)に基づく2022年のサーチャージを1kWhにつき3.72セントと決定、2021年の6.50セントから42.8%引き下げると発表した(図表5)。電力価格の高騰に対する国内の不満に対応するためだ。もっとも、結局、燃料費の高騰を受け電力料金は大幅に引き上げられている。この電力価格を中心とした物価上昇を背に、5月8日のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、同15日のノルトライン=ヴェストファーレン州の州議会議員選挙では、オラフ・ショルツ首相率いる社会民主党(SPD)が大敗を喫した。ショルツ政権は、堪らずに停止を予定していた原子力発電所3基のうち、2基を予備電源として2023年4月半ばまで稼働可能な状態に維持すると発表した。もちろん、燃料価格の高騰による電力料金の上昇は、ドイツ、そして欧州だけの問題ではない。むしろ、欧州の苦しい状況は、エネルギー戦略において、自給率の確保、そして調達先を多様化することの重要性を国際社会に教えているのではないだろうか。 重要な自給率と調達先の多様性最大の顧客であった欧州向け天然ガス輸出の抑制は、ロシアにとっても痛手だろう。一部に中国が受け皿になるとの見方があるものの、中国、ロシア双方の事情により、その可能性が高いとは思えない。まず中国だが、天然ガスに関しては、自国生産を強化する一方、輸入は調達先を高度に分散させることで、経済安全保障のリスクに配慮してきた(図表6)。これは、ロシアによるウクライナ侵攻で苦境に陥ったドイツなどを反面教師にしているのだろう。8月19日、中国国家発展改革委員会が所管する国家エネルギー局は、『中国天然ガス開発レポート2022』を発表した。読んでみると、「2022年において天然ガスの国内生産は2,200億㎥を上回り、年率にして100億㎥の増産を目指す。天然ガスの輸入はやや減少し、LNG輸入は近年で初めての減少になるだろう」と書かれている。ロシアとの間でパイプラインを強化、天然ガスの購入量を大幅に増加させた場合、高いロシア依存度が両国のパワーバランスに影響を及ぼす可能性は否定できない。従って、中国はロシアからの輸入拡大に慎重姿勢を崩しておらず、国産の強化、調達先の多様化を実践しているようだ。非常に優れた戦略と言えるだろう。他方、ロシアにとっても、供給余力が過剰な状態で中国への接近を試みた場合、足下を見られて買い叩かれることになりかねない。それを嫌って、サハリン2の新運営会社「サハリンスカヤ・エネルギヤ」に関し、ロシア政府は最終的に三井物産、三菱商事の出資を認めたのだろう。こうした天然ガスを巡る各国・地域の相克、特に欧州の厳しい状況については、日本にとって極めて重要な示唆を与えている。それは、エネルギー自給率の引き上げと調達策の多様性確保だ。国際エネルギー機関(IEA)によれば、日本の自給率は11%に止まり、42%のEUよりかなり低い。ただし、石油、LNG、石炭共に調達先、そして契約期間を多様化してきたことで、これまでのところウクライナ戦争による甚大な影響を辛うじて避けられている。しかしながら、資源大国ロシアによるウクライナ侵攻を通じて、エネルギーは経済的な問題であるだけでなく、安全保障上の重要なテーマであることが再確認された。石油、天然ガス、石炭の何れも自給できない日本としては、再生可能エネルギー、そして原子力の活用を推進することが喫緊の課題と言えるだろう。岸田文雄首相は、既存の原子力発電所に関し、再稼働へ向け強い意欲を示すと共に、次世代革新炉の開発・新設にも前向きな姿勢を見せた。ウクライナ戦争が長期化の様相を見せ、ロシアによる西側諸国へのカウンター制裁が現実になるなか、日本政府によるエネルギー戦略が問われていることは間違いない。

- 28 Oct 2022

- STUDY

-

日中国交50年、日印国交70年と これから

今年は鉄道開業(新橋―横浜間)150年。記念行事が各地で開催され、水際規制緩和で賑わいを取り戻し始めた観光地を盛り上げている。日本人は○○周年が好きな国民だと改めて思う。100年企業などザラだし、もしかすると○○周年は日本ならではの行事なのかもしれない。今年は特に国レベルでの周年行事が多いように感じる。1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効による主権回復70年、同月同日の日本とインドの国交樹立70年、72年5月15日の沖縄の日本復帰50年、そして同年9月29日の日本と中国の国交樹立50年と日台断交50年、さらに92年9月17日、自衛隊第1陣のカンボジアPKO(国連平和維持活動)派遣30年と続く。これらの中でいささか「不都合な真実」が日中と日印である。国交樹立が図らずも20年違いのため、周年行事が常に重なる運命となってしまった。国家ある限り永遠で、これはツライ。とくに日印には。日中国交樹立は今では信じ難いような超友好ムードに始まり、パンダ人気が拍車をかけ、周年行事では常に主役。一方日印はと言えば、国交樹立は20年も早く、一貫して親日、象のインディラも頑張ったけれど、同じ周年ゆえに主役の座はとれなかったのが現実だったと言ってよいだろう。ただし、ここで「現実だった」と過去形にしたのは、日中も日印も今や転換期にあるからだ。そもそもウクライナ戦争最中の国際情勢自体が転換期で、もはや日中が主役を張り続けるとは限らなくなってきた。9月29日の記念式典が象徴的だ。主催は民間、招待された岸田文雄首相は欠席し、報道によれば祝賀ムードには程遠かった。背景に日中関係の冷却化があるのは否めない。尖閣諸島周辺海域への艦船の航行や領海侵入、台湾への過剰な軍事圧力など、関係悪化を招くような事案ばかり。内閣府世論調査(2021年9月)によれば、中国に親しみを感じない人は79%、対中関係が良好だと思わない人も85.2%に上る。また民間団体の言論NPOによる日中共同世論調査(2021年10月)でも、中国に良くない印象を持つ日本人は90.9%、日中関係が良いと思う人は2.6%しかいない。もっとも初期の蜜月時代を知らない世代の日本人にしてみれば、日中関係とはそんなものとクールで、日中国交50年自体、知らないか他人事かもしれない。さらに日台は冷える対中関係とは逆に、断交50年が緊密化へ進展した。このように日中は厳しい材料に事欠かない。明から暗へ。これからが思いやられる状況だ。では主役の座は日印がとって代わるのだろうか。話はそう簡単ではないだろう。ただ日印の距離感が目に見えて狭まってきたことは確かである。立役者はナレンドラ・モディ首相をおいていない。首相就任3か月後の2014年8月、最初の外遊に日本を選び、安倍晋三首相(当時)との日印首脳会談で「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を宣言した。日中は「戦略的互恵関係」(2006年)を謳っているが、日印は特別を追加、視野も互恵からグローバルへ広げたのである。翌9月には訪米、続く翌年15年1月のインド共和国記念日の記念式典にバラク・オバマ米大統領を主賓として招待(前年は安倍首相)し、印米関係を強化した。さらに11月にはオーストラリアも訪問。もうお分かりだろう。もともとクアッド(日米豪印4か国の枠組み)は安倍首相が中心的役割を果たし創設されたが、モディ首相にも受容の用意はあった。アジア太平洋からインド太平洋への変更も、もちろん歓迎した。独立以来、非同盟主義を掲げ、どことも同盟しない戦略的自立性を是として来たインド外交から、モディ首相は大きく踏み出したのである。その一方ウクライナ戦争では、長年の友好国ロシアを正面切って非難はせず、国連決議案も常に棄権票を投じ、制裁強化の欧米と一線を画す。中国と共にロシアの天然ガスを安く買い込む。その意味では、依然として戦略的自立に努め、インドの独自性を発揮してやまない。来年日本はG7(主要7か国)、インドはG20(主要20か国・地域)の議長国となる。これからの日印は、その役割をますます強化することが課せられている。その意味で、日印にも主役の座は大いに近づいているのである。

- 20 Oct 2022

- COLUMN

-

中国で三門原子力発電所Ⅱ期工事の3号機が着工

中国核工業集団公司(CNNC)は6月28日、浙江省の三門原子力発電所で、3号機(PWR、125.1万kW)の原子炉系統の据付部分に最初のコンクリートを打設したと発表した。同炉は今後着工する4号機(PWR、125.1万kW)とともに同発電所のⅡ期工事に位置付けられており、CNNCはこれにより正式にⅡ期工事の建設工事開始を宣言した。同発電所および山東省の海陽原子力発電所では、受動的安全系を装備した米ウェスチングハウス(WH)社製の第3世代+(プラス)設計の「AP1000」が2基ずつ、それぞれ1、2号機(三門は各125.1万kW、海陽は各125.3万kW)として、2018年から2019年にかけて営業運転を開始。これらのうち、最も早い2018年9月に運転を開始した三門1号機は、世界で初のAP1000となった。今回の発表で、CNNCは三門3、4号機の炉型に言及していないが、AP1000設計中国版の標準設計「CAP1000」になるとの見方が有力である。CAP1000の開発は、その容量拡大版のCAP1400が中国に知的財産権を認めるとのWH社との契約にはあったものの、これまでその進展状況が明らかにされていなかった。中国・国務院の常務委員会は今年の4月20日、三門発電所と海陽発電所、および広東省の陸豊原子力発電所で、大型炉を新たに合計6基建設する計画を承認した。これを受けてWH社は同月26日、「新たに4基のAP1000建設が三門と海陽で承認されたことから、世界のAP1000は米国で建設中のものも含めて合計10基になる」とコメントしている。CNNCによると、浙江省には中国初の原子力発電所となった秦山原子力発電所(I期工事~Ⅲ期工事まで合計7基)が立地するなど、同国の原子力産業の発祥地である。三門発電所では最終的に合計約600万kWのPWR建設が予定されており、1、2号機の発電量は累計ですでに600億kWhを超えた。Ⅱ期工事の3、4号機が完成した場合、同発電所の設備容量は500万kWを超え、これらによる総発電量は年間400億kWhに到達する見通し。これは年間3,000万トンのCO2の排出が抑制されることを意味しており、浙江省と長江デルタ地域における中・長期的な電力供給を支えるとともに、産業構造とエネルギーミックスの最適化を促進。クリーンで低炭素なエネルギーへの移行が促され、同省の高度な社会経済の発展がもたらされる。 CNNCの顧軍・総経理も三門3号機が本格着工したことについて、「浙江省とCNNCの産業開発にとって非常に重要な意味があり、エネルギー分野における両者の協力は今後さらに進展する」と指摘した。また、今後の抱負として、「国家の要求に応じてCNNCは今後も原子力開発を積極的かつ整然と進めていき、クリーンなベースロード電源としての原子力の役割を十二分に発揮させる。科学的な計画立案と高い技術を備えた開発を精力的に促して、電力・エネルギーの供給と低炭素社会への移行を確実なものとし、経済の安定化を図りたい。中央企業としての実践活動の中で社会・政治的な責任を果たすとともに、中国原子力産業界の質の高い発展を牽引していく」としている。(参照資料:CNNCの発表資料①、②(中国語版)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 30 Jun 2022

- NEWS

-

原産協会理事長会見 「世界の原子力発電開発の動向」紹介

原産協会の新井史朗理事長は5月20日、記者会見を行い質疑に応じた。新井理事長はまず、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が18日に「審査書案」を了承したことに関し、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメント。引き続き国内外に向けて、ALPS処理水の処分に係る正確な情報の提供と理解促進に努めていく考えを述べた。また、原子力・放射線利用分野で働く女性たちによる国際NGO「WiN」(Women in Nuclear)の年次大会が5月23~26日に東京で開催されることを紹介〈大会サイトは こちら〉。今回の大会は「福島第一原子力発電所事故から11年を経た廃炉と復興の進展」をテーマに掲げ、カーボンニュートラル実現に向けた原子力の役割、科学技術におけるジェンダーバランスについても話し合われる。原産協会は同大会の「ゴールドスポンサー」として開催に協力しており、新井理事長は、「原子力が社会からの信頼を得るためにも、WiNのような女性専門家によるネットワークの力に期待している」と強調した。原産協会ではこのほど「世界の原子力発電開発の動向 2022年版」を刊行。今回の会見では、その概要について記者団に説明した。世界の原子力発電所は2022年1月1日現在、2021年中に中国、ベラルーシ、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)、ロシアで7基・829.1万kWが運転を開始したほか、ドイツ、パキスタン、英国、ロシア、台湾、米国で10基・936.8万kWが閉鎖され、運転中は計431基・4億689.3万kW。また、中国、インド、ロシア、トルコで10基・987.4万kWが着工し建設中は計62基・6,687.4万kWに、中国とポーランドで各1基が新たに計画され計画中は計70基・7,970.3万kWとなった。特に、中国では7基が運転を開始、6基が着工しており、新井理事長は「躍進ぶりには目を見張るものがある」と強調。また、2021年中、ベラルーシとUAEでの運転開始により「原子力発電国・地域は33となった」としたほか、トルコ、バングラデシュ、エジプトなど、新規導入国における建設・計画、小型モジュール炉(SMR)の開発・導入、英国とフランスの原子力発電推進に向けた国家戦略、既存炉の運転期間延長の動きにも言及。同年を振り返り、「カーボンニュートラルの推進が各国のエネルギー政策の要となる中、化石燃料価格上昇の影響もあり、2021年は原子力利用に注目する動きが国際的に顕著であった」と概括した。記者から将来のSMR開発に向けて日本の原子力産業を支えるサプライチェーンの存続、人材・技術基盤の維持に係る危機感が示されたの対し、新井理事長は、東日本大震災以降の運転停止継続や建設中断によるサプライチェーンを構成する企業の離脱を懸念。「技術力を高めていく」必要性を繰り返し強調した上で、日揮・IHIが昨春、米国ニュースケール社によるSMR開発への出資を発表したことを例に、国内企業の国際プロジェクト参画にも期待感を示した。

- 23 May 2022

- NEWS