キーワード:米国

-

ポーランドの原子力開発プログラムに米国が協力

米エネルギー省(DOE)は10月19日、ポーランドの民生用原子力発電開発プログラムに協力するため、同省のD.ブルイエット長官が両国の政府間協力協定に署名したと発表した。この署名は同日、ブルイエット長官がポーランドのP.ナイムスキ戦略エネルギー・インフラ特任長官と協議した後に行われたもので、両国がエネルギー関係で30年間という長期の協定を結ぶのは初めてとなる。調印された文書は今後ポーランドのワルシャワに送られ、今週後半にもナイムスキ特任長官側が署名、双方が発効要件すべてを満たしたと確認する外交文書を交わした後、正式発効する。ポーランドの原子力発電開発プログラムに対する米国の協力は、今年6月にポーランドのA.ドゥダ大統領がホワイトハウスを訪問した際、ポーランドによる米国産LNGの輸入拡大などとともにD.トランプ大統領との共同声明に盛り込まれていた。同協定では今後18か月以上にわたり、ポーランドの原子力発電プログラムを実行に移す方策や必要となる資金調達方法について、両国が協力して報告書を作成すると規定。この報告書は、米国が今後原子力発電所の建設パートナーとして長期にわたってポーランドのプログラムに関与し、ポーランド政府が国内で原子力発電所の建設加速に向け最終判断を下す際の基盤となる予定である。同協定ではまた、関係企業への支援や規制、研究開発、人材訓練などで政府が主導する両国間の協力分野を特定。欧州でのプロジェクト等に共同で協力していくため、サプライチェーンの構築や原子力に対する国民の意識を高めることなどが明記された。DOEの発表によると、D.トランプ大統領はポーランド国民に対してエネルギーの供給保証を約束。「ポーランドやその近隣諸国が、(ロシアのような)唯一の供給国からエネルギーを人質に取られることが二度とないよう、代替エネルギー源の利用を保証する」と明言した。今回の協定は大統領のこの約束を果たすためのものであり、具体的にはエネルギー関係でポーランドとの戦略的パートナーシップを強化し、ポーランドのエネルギー・ミックスを多様化、高圧的な供給国に対するポーランドの依存度を下げるとしている。ポーランドでは今月初旬、複数年にわたる同国の改定版原子力開発プログラムを内閣が承認しており、第3世代あるいは第3世代+(プラス)のPWRを600万~900万kW分、建設することを確認。同プログラムを提出した気候・環境省のM.クルティカ大臣は「2033年に初号機を運転開始した後は、2~3年毎に後続の原子炉を起動していき2043年までに6基の建設を終えたい」と述べていた。DOEのブルイエット長官は今回、「ポーランドが国家安全保障と民主主義的主権を維持していく際、米国はともに協力する」と強調。エネルギーの供給保証で重要な点は、燃料やその調達源、供給ルートを多様化することだとトランプ政権は信じており、原子力はポーランド国民にクリーンで信頼性の高い電力を提供するだけでなく、エネルギーの多様化と供給保証の促進をも約束すると述べた。次世代の原子力技術は、米国が欧州その他の地域の同盟国とエネルギー供給保証について協議する上で、欠くべからざるものだと表明している。ポーランドのナイムスキ特任長官も、今回の協定はクリーン・エネルギーのみならず、その供給保証も視野に入れたものであり、ポーランドは一層幅広い状況の中で今回の戦略的協力を捉えていると指摘。同協定は「地政学的安全保障と長期的な経済成長、技術の進展、およびポーランドにおける新たな産業部門の開発につながる」としている。(参照資料:DOE、ナイムスキ戦略エネルギー・インフラ特任長官(ポーランド語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Oct 2020

- NEWS

-

11月3日の「もう一つの大統領選挙」にも注目

11月3日の投票日まで、残り数週間を切ったアメリカ大統領選挙。実は同日、もう一つ大統領選挙がある。西太平洋ミクロネシアのパラオ共和国だ。アメリカの制度をそっくり取り入れたので、任期4年、3選禁止も同じで、9月22日に予備選を終え、本選を待つばかりとなっている。人口約1万8000人、面積も屋久島ほどのミニ島嶼国だが、進展する日米豪インドによる自由で開かれたインド太平洋構想、太平洋島嶼国を巡る中国・台湾の綱引き、さらには厳しさ増す米中対立など同国を取り巻く国際環境は大幅に変わった。こちらの大統領選も注目したいところだ。パラオと言えば、日本人にとっては2005年4月の天皇、皇后両陛下(当時)による太平洋戦争の激戦地ペリリュー島への慰霊のご訪問が印象深い。約1万2000人が犠牲となった。有数の親日国、戦前の日本統治の名残で多くの日本語が残る。ダイトウリョウもそうだ。しかし戦後とくに冷戦期後半、地域一帯は米ソ対立の角逐の場となった。1985年、ソ連はミクロネシアのキリバスと漁業協定を締結。漁業権により同国が巨額の金を手にしたのを見たメラネシアのバヌアツも翌年、ソ連と国交を樹立、ソ連は見返りに軍の補給基地や港湾を手にした。しかし89年に冷戦が終わり、91年にはソ連も消滅、ロシアが手を引くと米国もこの地域への関心を後退させていった。取って代わったのが中台だ。親中派の馬英九政権時代は一時休戦したものの、今も「一つの中国」承認を島嶼国に執拗に求める中国と台湾のせめぎ合いが続く。筆者がキリバスを訪れた2007年、かつてのソ連のレーダー基地は、台湾によって熱帯農業の畑に替わっていた。当時のトン大統領が中国との外交関係を止め、台湾に替えたからだ。熱帯農業は台湾の得意の分野のひとつ。指導員の前任地はアフリカのマラウイだった。マラウイはキリバスとは逆に、外交関係を台湾から中国に乗り替えたため、彼はマラウイにいられなくなり転勤してきたのだった。筆者とのインタビューで同大統領は「『一つの中国』はキリバスの政策ではない。どこの国とも友好関係を持ちたい」と語っていた。もっともな話である。太平洋島嶼国の大半の気持ちだと思う。昨年、キリバスはメラネシアのソロモン諸島とともに外交関係を再び中国に戻した。畑は今度、何に使われるのだろうか。太平洋島嶼国の残る台湾承認国はミクロネシアのナウルとマーシャル諸島、ポリネシアのツバル、それにパラオのみとなった。承認替えの決め手は経済援助や投資、つまりお金の力がやはり大きい。「島にとって中国は新しい財源が増えたという認識」(島嶼国ウォッチャー)なのだ。本音は中台の争いに巻き込まれたくなくても、国のサバイバルのため、中国から財源を引き出す国もある。そこでパラオ。現在のレゲンメサウ大統領は2期目、過去にも大統領を2期務めた大物で、これまでに非公式も含めると何十回と日本を訪れた親日派にして親台派のため、ポスト・レゲンメサウが一段と注目されるわけだ。決戦は3500票余りを獲得したウィップス(通名スランゲルJr.)元上院議員と、2000票に少し届かないオイロー副大統領の2人が戦う。ウィップス候補は母親がアメリカ人で、レ大統領支持者の3~5割や女性グループ票などを固め最有力、一方オイロー候補はレ大統領が後継に推したものの票差は大きく、勝利には予備選3位のトリビオン元大統領と4位のシード元上院議員合わせて2000票強の取り込みが不可欠だ。2人とも親中派のため、当選後は台湾から中国への鞍替えが噂されている。このほか、先日亡くなった日系のナカムラ元大統領の名前を冠したナカムラ利権と呼ばれる開発派の票や、親族内の票などもあり、支持層は必ずしも一枚岩とは言えないらしい。「ウィップス候補が地滑り的勝利(6000票以上)をする可能性があり、その場合の対中姿勢は是々非々、オイロー候補が僅差で勝利すると、ナカムラ利権派と親中派が政権中枢に入る可能性もある」とは現地の事情に詳しい島嶼国ウォッチャーの予測だ。選挙に先立ち8月末、エスパー米国防長官がパラオを訪れた。米高官の訪問は86年のシュルツ国務長官(当時)以来とあって、西太平洋におけるアメリカのプレゼンスの再確認とも、中国への牽制とも、さまざまな憶測を呼んだ。さらにレ大統領が港湾や基地、飛行場の建設などを要請し、対米関係の緊密化を改めて求めたことも、選挙後への備えではないかと観測された。片や自由で開かれたインド太平洋構想、片や一帯一路構想、米中の覇権競争に太平洋も波立ち始めたようだ。

- 16 Oct 2020

- COLUMN

-

米国、ロシアからのウラン購入について「反ダンピング調査停止協定」の20年延長を決定

米商務省は10月6日、今年の年末で満了する予定だった「ロシアからのウラン購入に関する反ダンピング課税調査の停止協定」を2040年まで延長するなど、同協定案の中の複数項目での修正でロシアの原子力総合企業ロスアトム社と合意し、双方がそれぞれの政府を代表して同協定の最終修正版に調印したと発表した。延長された同協定の有効期間中は米国内ウランのロシア産ウラン割合が軽減されることから、商務省のW.ロス長官は「米国の原子力産業界の再活性化につながるとともに、米国の戦略的な利益を長期的に満たすものだ」と評価。トランプ政権が推進する「アメリカ・ファースト」政策が、国際的な通商協定においてさらなる成功を納めたと強調している。米国は1980年代の後半、国内の濃縮ウラン所要量の約12%を輸入しており(※注1)、輸入分の約10%がソ連製の濃縮ウランだったと見られている。分量としてさほど大きいものではなかったが、国内のウラン採掘業者は1991年11月、「ソ連が濃縮ウラン輸出でダンピングを行っている」と商務省に提訴。商務省はその直後に崩壊した旧ソ連邦のカザフスタンやウクライナ、ロシア等に対し、ダンピング停止協定に署名させている。同省はまた、1992年にこれ以上の反ダンピング課税調査の実施を中断する一方、これらの国からのウラン輸出量を制限することを決めていた。今回更新された「反ダンピング課税調査の停止協定」では、修正案がパブリック・コメントに付された9月11日時点の内容が踏襲されており、以下の項目が含まれている。・現行協定を少なくとも2040年まで延長して、ロシア産ウランの輸入量を定期的にチェック。それにより、潜在的可能性として米国の原子燃料サイクルのフロントエンドが損なわれることを防ぐ。・現行協定では、ロシア産ウランの輸入量を米国の総需要量の約20%までとしていたが、今後20年間でこの数値を平均約17%まで削減、2028年以降は15%以下にする。・既存の商業用ウラン濃縮産業の保護策を強化し、同産業が公平な条件の下で競争できるようにする。・国内のウラン採掘業者や転換業者の保護でかつてない規模の対策を講じる。現行協定でロシアは、濃縮役務のみならず天然ウランと転換役務の販売で輸出割り当て枠一杯の利用が許されていたが、修正版ではこの割り当て枠の一部のみ利用が可能。ロシアが輸出できるのは平均で米国の濃縮需要量の約7%相当、2026年以降は5%以下となる。・商務省が今回の協定延長交渉を実施していた時期、あるいはそれ以前に米国の顧客が締結済みだったロシア産ウランの購入契約については、それを全面的に履行することが許される。(参照資料:米商務省の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)(注1)出典:広島大学平和センター・友次晋介氏「ロシア解体核兵器の平和利用―メガトンからメガワット計画再訪」

- 08 Oct 2020

- NEWS

-

米議会上院、原子力リーダーシップ法案を盛り込んだ次年度の国防予算法案を承認

米国議会上院のエネルギー天然資源委員会は7月23日、「原子力エネルギーリーダーシップ法案(NELA)(S.903号)」を盛り込んだ修正版の国防省2021会計年度(2020年10月~2021年9月)予算法案(国防権限法:NDAA)(S.4049)が、同日の上院本会議において86対14で可決されたと発表した。NELAはエネルギー天然資源委員会のL.マコウスキー委員長(=写真)が昨年3月に提出していたもので、原子力エネルギー開発における米国のリーダーシップの再構築が目的。具体的にはエネルギー省(DOE)が推進している先進的原子炉概念の実証、これらの多くで使われるHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)の供給、および原子力関係の人材育成などに焦点を当てている。NELAが支持する先進的原子炉であれば同委員長が選出されたアラスカ州の遠隔地域や、軍事基地その他の大都市においても安全でクリーンかつ信頼性の高い安価なエネルギーを供給できる大きな可能性があると主張している。共和党員であるマコウスキー委員長と民主党所属のC.ブッカー上院議員は今年6月、NELAに賛同する20名の超党派議員グループ(同委員長とブッカー議員含む)の連名で上院軍事委員会のJ.インホフェ委員長(共和党)とJ.リード幹部(民主党)宛に書簡を送り、NDAAにNELAが盛り込まれるよう支援を要請。この書簡の中で同委員長は、国家安全保障における原子力の貢献を強調した。また、上院本会議におけるNDAA審議の場で、同委員長とブッカー議員はその他の上院議員15名とともに、NELAの文言を盛り込んだNDAAの修正案を提出していた。なお、議会下院では7月21日に下院版のNDAA(H.R.6395)が295対125で可決されたが、これにはNELAが盛り込まれておらず、最終版の可決成立までには双方の内容を擦り合わせる必要がある。マコウスキー委員長は上院採決の後、「革新的な原子力技術の開発は米国の経済や環境、世界的リーダーシップの確保という点で多大な代償をともなうため、米国は非常に長い期間こうした技術の開発で大幅な遅れを取ってきた」と説明。国防省は論理的に見て、先進的原子炉の中でも遠隔地での建設が容易な超小型原子炉の最初の顧客になる可能性が高いとしている。(参照資料:上院・エネルギー天然資源委員会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 30 Jul 2020

- NEWS

-

米国際開発金融公社、国外の原子力開発計画に対する資金提供の禁止措置を解除

米国政府の独立機関として民間の開発プロジェクトに資金提供を行っている国際開発金融公社(DFC)は7月23日、小型モジュール炉(SMR)や超小型原子炉の建設など、国外の原子力開発プロジェクトに対する財政支援を可能とするため、DFCの「環境・社会政策と関係手続き(ESPP)」の中で資金提供の禁止措置を解除したと発表した。DFCはこれまで、これらのプロジェクトへの資金提供を禁じてきたが、今回の政策等の変更により、DFCは十分な電力が得られない発展途上国のコミュニティに適正価格のエネルギーをもたらすとともに経済成長が促されるよう、原子力というCO2を排出しない安全確実な電源を提供するための支援を約束。米国が核不拡散体制の強化に向けた保障措置を促進し国内原子力企業の競争力を増強する一方、独裁的な体制下の国々の資金調達に新たな選択肢を提供することができると述べた。DFCはまた、エネルギー省(DOE)の下に創設された原子燃料作業部会(NFWG)が今年4月、「米国が原子力で再び競争上の優位性を取り戻すための戦略」を公表した事実に言及。今回政策を変更したことで、この戦略の主要な勧告事項――核不拡散政策との整合性や国家安全保障を維持しながら、関連する輸出も拡大するという方針が実行に移されるとしている。DFCの今回の決定は、政策変更の提案について30日にわたって一般国民から意見を募集した後に下された。これには米国議会や政府機関、非政府組織、民間部門など外部の幅広いステークホルダーが参加しており、DFCが受け取った800件以上の見解のうち98%がこの政策変更を支持。中でも、米国議会の議員らは超党派でDFCに新しい政策への転換を勧告。これには上院のC.クーンズ議員やL.マコウスキー議員のほか、下院のA.キンジンガー議員などが含まれている。このような支持を背景に、DFCは世界でも最も厳しい安全基準を順守しつつ、新興国市場に対する先進的原子力技術の輸出を最優先に支援していく考えである。DFCの前身は、米国企業の新興国への投資を支援していた半官半民の海外民間投資公社(OPIC)である。2019年10月に、米国国際開発庁(USAID)の一部と統合・改組した上でDFCが発足した。DFCのA.ベーラーCEOは「世界中の同盟国のエネルギー需要に応えるという米国の支援努力において重要な一歩が刻まれた」と明言。限られたエネルギー資源の中で、DFCは途上国の経済成長を加速する適正な立場に置かれることになったと強調した。DOEのD.ブルイエット長官は今回、D.トランプ大統領が設置したNFWGの主要勧告の実施に向けてDFCが動き出したことを称賛。過去3年以上の間にDOE高官は、米国の民生用原子力技術を切望する国の政府や民間産業界と会談を重ねてきたが、OPICが必要な財政支援を禁じていたことなどから技術の輸出は実現しなかった。同長官によれば、このような禁止措置の解除は世界中のエネルギー供給保証を強化する健全な行動であり、その他の国々が信頼性の高いベースロード電力を国民のために確保しつつCO2の排出量削減目標を達成するのを支援することにもつながるとした。米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニック理事長も、DFCの決定は米国の国家安全保障や経済成長を加速させるだけでなく、地球温暖化の防止目標達成にも寄与すると指摘。ロシアや中国のように国営原子力企業を有する国との競争では、米国企業が一層公平な条件で戦えるようになると評価している。(参照資料:DFCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Jul 2020

- NEWS

-

米国で建設中のボーグル3号機、原子炉容器に「一体化上部カバー」の据え付け完了

米ジョージア州でA.W.ボーグル原子力発電所3、4号機(各110万kWのPWR)を増設中のジョージア・パワー社は5月12日、3号機の原子炉容器上部に「一体化上部カバー(IHP)」を据え付けたと発表した(=写真)。同プロジェクトは米国で約30年ぶりの新設計画であり、3号機の燃料初装荷および両炉それぞれの2021年11月と2022年11月の完成に向け、建設工事はまた一歩前進したと強調している。米国で初めて、ウェスチングハウス社の「AP1000」設計を採用した両炉のIHPは、高さ約15 m、重さ約216トンの一体型機器で、長さ5 km以上の電気ケーブルなどが納められている。高度な訓練を受けた運転員が原子炉容器内の核反応を監視・制御する際に使用する。IHPの据え付けは、原子炉容器を開放した状態で実施する試験に続いて行われたが、同社によればこの試験で、3号機の主要安全システムから原子炉容器まで水流が滞りなく通じることが実証された。また、同炉で燃料を装荷する前の重要試験となる耐圧漏洩試験と温態機能試験の実施準備が整ったとしている。このほか同社は、4号機でも格納容器を取り囲む遮へい建屋のパネル16段のうち12段まで設置したと説明。遮へい建屋は「AP1000」設計に特有の構造で、格納容器の外側に壁をさらに一層追加することで、原子炉構造物を外部からの衝撃から防護することになる。ジョージ―ア・パワー社は3、4号機建設工事の進展では、それぞれ157体の燃料集合体を初装荷燃料として発注し、格納容器に上部ヘッドの設置が完了している。また、緊急時対応で初めての演習を実施し、緊急時に周辺住民を確実に防護するためのプランについて包括的なレビューを行った。さらに両炉の運転で必要な複数年の運転員訓練を、原子力規制委員会(NRC)の検定試験をもって完了した。これらのほかに、過去数か月間には3号機の運転員が機器・システムの試験や安全な起動で重要となる機器をモニター・制御するため、中央制御室の運用を開始。同炉の遮へい建屋には、重さ約910トンの円錐形の屋根を設置している。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 14 May 2020

- NEWS

-

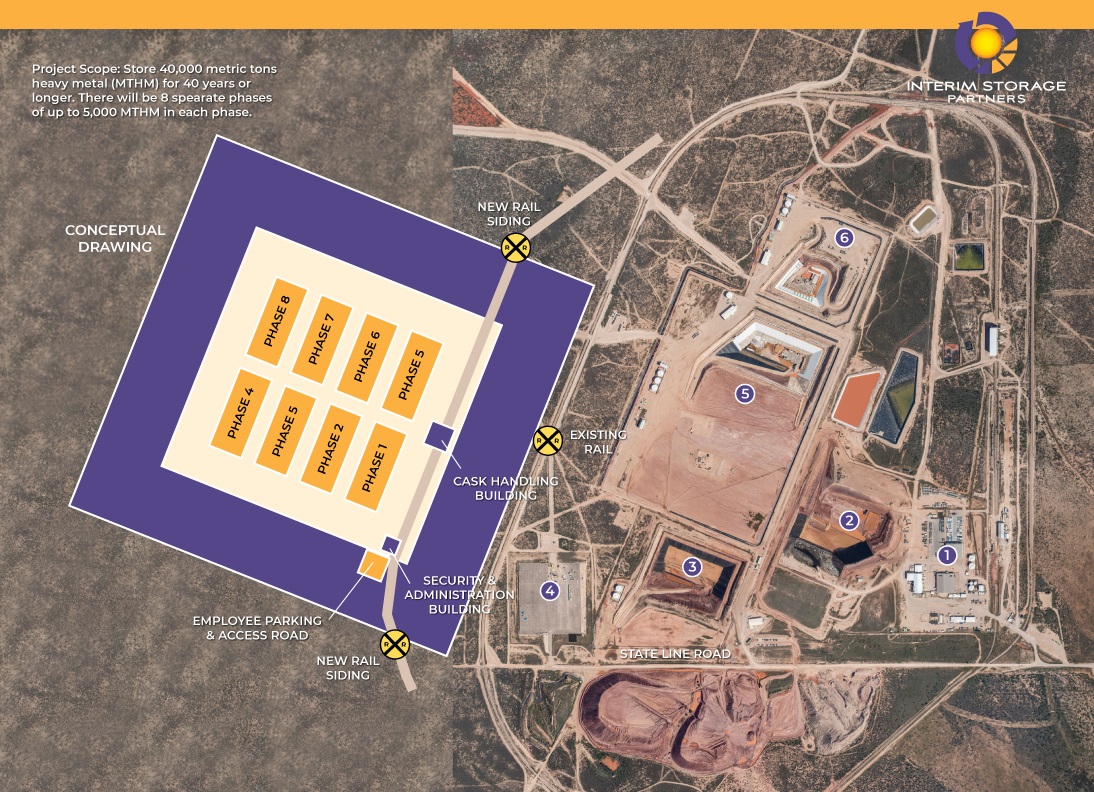

米規制委、使用済燃料の中間貯蔵施設建設計画について環境影響声明書案を発行

米原子力規制委員会(NRC)は5月6日、中間貯蔵パートナーズ(ISP: Interim Storage Partners)社がテキサス州アンドリュース郡で建設・操業を提案している使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CISF)について、「サイト周辺の自然環境などに悪影響が及ぶ可能性は認められない」と結論づけた環境影響声明書(EIS)の案文を4日付けで発行、120日間のパブリック・コメントに付したと発表した。NRCスタッフは今後、提出されたコメントを十分考慮した上でEIS最終版を2021年5月にとりまとめる予定。また、同時並行的に実施している安全・セキュリティ面の分析評価に関しても、同じ時期に結果報告書(SER)を公表するとしており、NRCの委員はこれらの文書に基づいてCISFの建設と操業について最終的な可否を判断することになる。ISP社は、米国のウェイスト・コントロール・スペシャリスツ(WCS)社と仏国オラノ社の米国法人が2018年3月に立ち上げた合弁事業体(JV)。同社のCISFは、米エネルギー省(DOE)が2010年にネバダ州ユッカマウンテンで使用済燃料最終処分場の建設プロジェクトを中止した後、中間貯蔵対策として民間で計画されている2つの集中中間貯蔵施設構想の1つである。CISFでは差し当たり第1フェーズで約5,000トンの使用済燃料を貯蔵するが、最後の第8フェーズで合計4万トンまで貯蔵可能となるよう設備を拡張していく。完成すれば、米国全土の商業用原子力発電所から使用済燃料入りのキャニスターを鉄道で同施設まで輸送するとしており、WCS社は2016年4月に同施設を建設・操業するためのライセンス審査申請書をNRCに提出。その後オラノ社とのJV設立を経て、2018年6月に同JVが改めて申請書を提出していた。EIS案文を作成するにあたり、NRCはCISFの建設・操業から使用済燃料の輸送、最終的な廃止措置に至る全段階の環境影響を評価。対象分野はサイトの土壌や地層、表層水と地下水、動植物や史跡/文化財、マイノリティへの配慮など多岐にわたった。また、新型コロナウイルス感染にともなう緊急事態を考慮し、NRCはEIS案文に対するコメントの提出期間を当初計画よりも延長した。この期間中に、アンドリュース郡周辺で複数回の公聴会やWEB上のセミナーも開催する予定で、その際、予備的調査の結果や提出されたコメント等を紹介する。ただし、新型コロナウイルスによる緊急事態の状況に応じて、国民が関わるプランについては今後も継続的に再評価を行うとしている。(参照資料:NRCとISP社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 11 May 2020

- NEWS

-

米NEI、パンデミック時の燃料交換など原子力発電所への支援をエネ省長官に要請

米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニック理事長は3月20日、エネルギー省(DOE)のD. ブルイエット長官に書簡を送り、新型コロナウイルスによる感染が世界的な流行(パンデミック)となる中、国内原子力発電所でこの春に燃料交換やメンテナンスを実施する際、必要となる支援の提供を要請した。同理事長はまず、「パンデミック対応時に特に重要となる送電網の維持で原子力発電所は必須のインフラである」と国土安全保障省が位置付けている点に言及。実際に国内の原子力発電所では、パンデミック時にも運転を継続できるよう複数段階のプランを設定し、地元の状況に応じてすでに実行中である。これまでのところ全国の原子力発電所は順調に運転を続けているが、これらは18か月毎あるいは24か月毎に取替用の新燃料を装荷する必要があり、その他のメンテナンスも含めて2~4週間、稼働できない期間があるという点をDOE長官に伝えておきたいとした。燃料交換は通常、電力需要量が最も少なくなる春や秋頃に行われ、発電所毎に数100人規模の専門作業員が30~60日間動員されるが、これらの作業員が宿泊するホテルや地元住民宅、食事のためのレストラン等が必要である。また、このような作業に使われる医療用レベルの手袋やマスク、使い捨ての消毒布や体温計といった放射線防護のための個人用装備がパンデミック時には不足することが予想される。コースニック理事長によると、米国では今春、21州に立地する32の原子力発電所が燃料交換を予定しており、これらを含めた原子力発電所ではすでに、このような作業期間中にコロナウイルスのリスクを最小限に抑える予防的措置が取られている。具体的には、具合の悪い従業員を自宅待機とすることや感染者数の多い国に最近渡航した従業員の除外、発電所ゲートにおける従業員や契約請負作業員等の健康チェック、カフェテリアなど従業員が集まる場所の閉鎖や入場制限などを挙げた。その上で同理事長は、国内の原子力部門が発電所の運転や経済活動を途絶させないために、DOEの支援を緊急に必要とする個別のアクションを以下のように特定した。国内のエネルギー需要を、今日だけでなく明日以降も長期的に、また、安全で信頼性が高く価格も適正な原子力発電で満たせるよう、これらに対する政府の助力が不可欠だと訴えている。・原子力発電所の運転や燃料交換など、重要業務の担当従業員を連邦政府が確認する、・これらの重要業務の履行にともない作業員の発電所への移動を許可する、・これらの重要業務の履行に必要な宿泊所や飲食物の提供サービス等を維持する、・発電所サイトや宿泊所、飲食物のサービス施設などへ移動で、作業員が州境やコミュニティの境界を自由に越えることを許可する、・放射線防護のための個人用装備や新型コロナウイルスの検査キットなどを原子力作業員が優先的に入手できるようにする、・高度に特殊な技能を有する外国人作業員が米国に入国することを許可する、である。(参照資料:NEIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Mar 2020

- NEWS

-

米ビーバーバレー原子力発電所の事業者が2年前の早期閉鎖予告を撤回

米国のエナジー・ハーバー社(旧ファーストエナジー・ソリューションズ社)は3月13日、ペンシルベニア州で運転中のビーバーバレー原子力発電所(100万kW級PWR×2基)について、2018年3月に発表した「2021年中に早期閉鎖するための予告通知」を撤回すると同地域の地域送電機関(RTO)「PJMインターコネクション(PJM)」に伝えたと発表した。早期閉鎖を予告した際、同社はビーバーバレー発電所に加えて、オハイオ州のデービスベッセとペリー2つの原子力発電所についても2020年と2021年に永久に機能停止させるとしていた。しかし、オハイオ州では昨年7月、CO2を排出しない原子力発電所への財政支援を盛り込んだ法案が立法化され、ファーストエナジー・ソリューションズ社(当時)はこれら2つの原子力発電所の早期閉鎖方針を撤回。デービスベッセ発電所では、2020年春の停止期間中に燃料交換するための準備を直ちに開始すると表明している。ビーバーバレー発電所の早期閉鎖方針を撤回する理由についてエナジー・ハーバー社は、ペンシルベニア州のT.ウルフ知事が昨年の10月以降、米北東部地域における州レベルの発電部門CO2排出量(上限設定型)取引制度「地域温室効果ガスイニシアチブ(RGGI)」に同州を参加させる方針である点に言及した。同州がRGGIに参加した場合、炭素を出さないエナジー・ハーバー社の原子力発電設備にも他の電源と平等な機会が与えられ、同社の小売り成長戦略に沿って環境・社会面の目標や持続可能性等の達成が促進される。ただし、目標とする2022年初頭までにRGGIの手続が開始され、期待した効果が出なかった場合は、同社はビーバーバレー発電所の永久的機能停止を改めて検討しなければならないとしている。2009年に制度として始まったRGGIには現在、マサチューセッツ州やコネチカット州などニューイングランド地方の6州に、中部大西洋岸地域のニューヨーク州、ニュージャージー州などを加えた合計10州が参加している。参加地域全体のCO2排出量の上限を設定した上で、排出量オークションにより各排出源に最大許容排出量を配分。発電事業者は所有する発電設備に排出枠を当てるだけでなく、排出枠を売買することや余剰を貯蓄することも可能である。エナジー・ハーバー社は今のところ、ビーバーバレー発電所の早期閉鎖撤回決定を原子力規制委員会(NRC)に口頭で伝えたのみだが、手続きとして30日以内に書面でも連絡する方針。また今回の決定は、原子力発電運転協会(INPO)と原子力エネルギー協会(NEI)にも通知済みだとした。CO2を実質的に排出しない信頼性の高い原子力発電所等により、同社は長期的な価値の創生や将来的な低炭素経済における競争力の増強など体制を整え、顧客や関係者が環境面や社会面の目標を達成できるよう努力を傾注していきたいとしている。(参照資料:エナジー・ハーバー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 Mar 2020

- NEWS

-

米規制委、ホルテック社の集中中間貯蔵施設の建設計画審査で「環境影響面の問題なし」と報告

米国のホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ(NM)州南東部で進めている使用済燃料集中中間貯蔵(CIS)施設の建設・操業計画について、米原子力規制委員会(NRC)は3月10日、同施設が周辺住民や環境に及ぼす影響に問題なしと同委スタッフが結論付けた「環境影響表明書(EIS)」の案文を公表し、パブリック・コメントに付した。NRCは同社が2017年3月末に提出した建設許可申請書を約1年後に正式に受理し、技術的な評価審査を実施中。同審査は安全・セキュリティ面と環境影響面の両方について詳細に行われており、EIS案に関しては連邦官報に掲載後、60日にわたって一般からコメントを募集する。NRCはこの間、同案について複数回の公聴会を同州内で開催予定で、収集したコメントを検討した上でEISの最終版を作成、2021年3月に公表することになっている。これと並行して、安全・セキュリティ面の技術評価結果をまとめた「安全性評価報告書(SER)」最終版も同じく2021年3月の公表が予定されており、最終的に実施許可を発給するか否かの判断がこれらに続いて下される。米国では1982年放射性廃棄物政策法に従って、エネルギー省(DOE)が1998年1月から全米の原子力発電所の使用済燃料の引き取りを開始し、深地層処分することになっていた。しかし、2009年にB.オバマ政権がネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画を打ち切った後、2012年に政府の有識者(ブルーリボン)委員会は「地元の合意ベースで最終処分場の立地を進めつつ、複数のCIS施設の建設」を政府に勧告。DOEは翌2013年、(1)中間貯蔵パイロット施設の操業を2021年までに開始し、(2)規模の大きい中間貯蔵施設を2025年までに利用可能にする、これらに続いて(3)最終処分場を2048年までに利用可能にする――などの管理処分戦略を公表していた。ホルテック社の計画は、NM州エディ郡と同郡内のカールズバッド市、およびその東側に隣接するリー郡と同郡内のホッブス市が設立した有限責任会社「エディ・リー・エネルギー同盟(ELEA)」と結んだ協力覚書に基づき、ELEAがリー郡で共同保有する敷地内でホルテック社が同社製の乾式貯蔵システム「HI-STORM UMAX」を建設・操業するというもの。操業は当初、約8,680トンの使用済燃料を封入した専用の銅製キャニスター500個を地下施設に貯蔵するが、最終的にこの数は1万個に達する見通し。これらのキャニスターは、全米の閉鎖済みないしは廃止措置中の原子力発電所から鉄道で輸送することになる。NRCのEISでは、対象施設の建設から廃止措置までプロジェクト全体の環境影響を評価。具体的には、土地の利用や使用済燃料の輸送、地層と土壌、地表水、湿地帯、地下水、生態学的資源、歴史的文化的資源、環境正義等の側面について評価を行ったとしている。NRCはこのほか、米国のウェイスト・コントロール・スペシャリスツ(WCS)社が仏オラノ社との合弁企業「中間貯蔵パートナー(ISP)社」を通じてテキサス州アンドリュース郡で進めているCISの建設計画についても、2018年8月に改定版の建設許可申請書を受理。ホルテック社のCIS計画と同様に申請書審査を実施中である。(参照資料:NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 16 Mar 2020

- NEWS

-

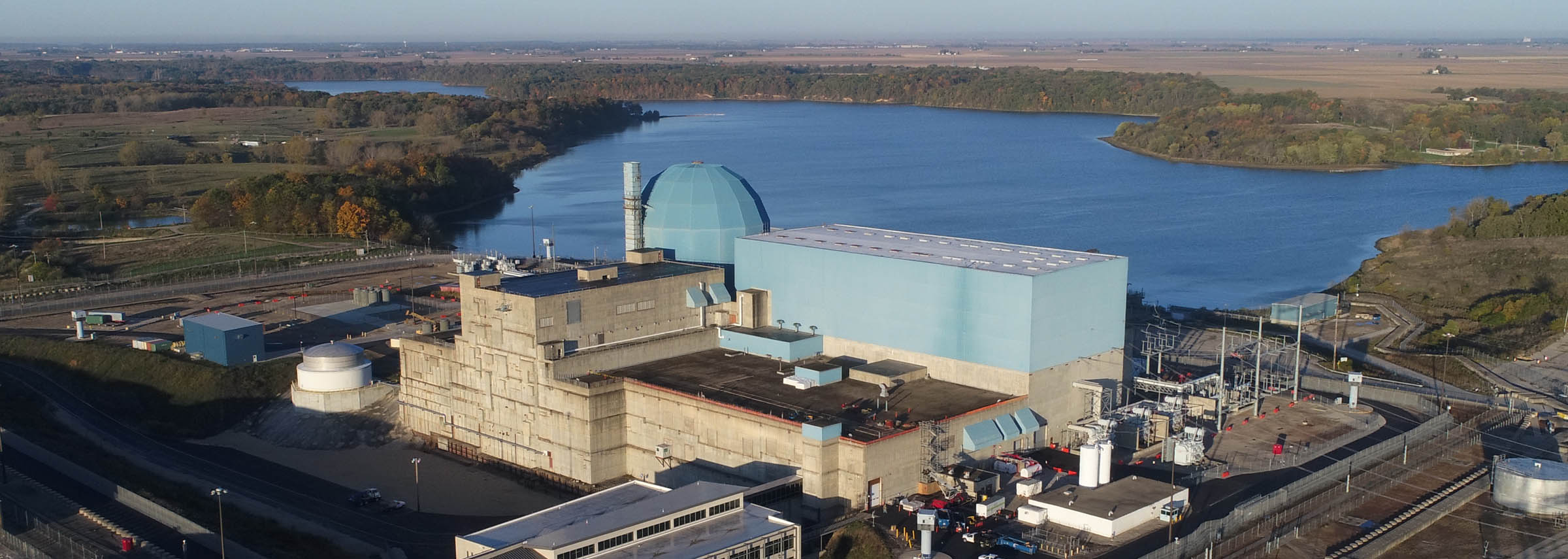

米ピーチボトム2、3号機に規制委が2回目の運転期間延長を承認、米国で2件目

米原子力規制委員会(NRC)は3月6日、ペンシルベニア州のピーチボトム原子力発電所2、3号機(各118.2万kWのBWR)(=写真)でそれぞれ2回目の運転期間延長20年間を認め、運転開始以降の通算では2号機が1973年9月から2053年8月まで、3号機は1974年8月から2054年7月までとなる、各80年間稼働することを許可すると発表した。NRCは昨年12月、米国では初となる「2回目の運転期間延長」をフロリダ州のターキーポイント3、4号機(各76万kWのPWR)で承認しており、今回のピーチボトムは2件目。これらに続いて、NRCはサリー1、2号機(各87.5万kWのPWR)の申請についても審査中であるほか、今年10月から12月までにノースアナ1、2号機(99.8万kWと99.4万kWのPWR)で、また2021年10月以降はオコニー1~3号機(1、2号機は88.7万kWのPWR、3号機は89.3万kWのPWR)で、事業者が現行で許されている60年間の運転に追加で20年間、期間延長を申請する見通しだとしている。米国では運転開始当初の商業炉の認可運転期間は40年だが、これは技術的な制限ではなく経済性と独占禁止の観点によるもの。40年間稼働することにより、原子力発電所では電気料金を通じて費用の回収が完了するとされており、減価償却の観点から議会がこの期限を定めた。最初の40年が経過するのに備えて、希望する事業者は追加の運転期間を20年ずつNRCに申請することになっており、NRCはすでに約100基の商業炉のうち94基(このうち6基は早期閉鎖済み)に対して40年プラス20年の運転継続を承認。米国では今や、合計60年の稼働が一般的となっている。ピーチボトム2、3号機はそれぞれ、2013年と2014年に最初の運転期間延長20年が認められており、事業者のエクセロン・ジェネレーション社は2018年7月に両炉で2回目の運転期間延長をNRCに申請した。同社のB.ハンソン最高原子力責任者は、過去7年間に実施した広範なアップグレードにより、両炉では安全かつ信頼性と効率性の高い運転継続が可能になったと紹介。出力を約12%向上させるために新しい機器と技術に相当額の投資を行っており、具体的には低圧と高圧両方のタービン、蒸気乾燥機、主発電機や変圧器で取り替えや機能向上を行ったことを明らかにした。同氏は一方で、「原子力発電所を運転し続けていくには今後も継続的に収益を上げていかなければならない」と明言。原子力が提供する「炭素排出量ゼロ」という恩恵が環境や経済、信頼性の側面から高く評価されるよう、政策的な改革を推し進めることが重要だとした。ピーチボトム発電所が2054年まで稼働すれば、そのクリーン・エネルギーによって5億3,600万トン以上のCO2排出が抑えられるが、これは毎年330万台の自動車を34年にわたって削減したのと同じ効果があると述べた。同発電所はさらに、地域経済を支援する施設でもあると同氏は説明した。常勤職員として雇用する750名には年間合計で8,460万ドルの給与が支払われるほか、燃料交換時には追加で年平均1,800名の臨時雇用者や職人を雇用している。彼らがホテルやレストラン、ショップに支払いを行うことで、地元の経済が潤うとしている。(参照資料:NRC、エクセロン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 09 Mar 2020

- NEWS

-

GNF社、事故耐性燃料入り試験集合体を米国の商業炉に装荷

米GE社と日立製作所の合弁事業体であるグローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社は1月14日、ノースカロライナ州のウィルミントン施設で製造したBWR用事故耐性燃料(ATF)の先行試験集合体(LTA)を、イリノイ州にあるエクセロン社のクリントン原子力発電所(107.7万kWのBWR)に装荷したと発表した。この燃料集合体には、クロムとアルミニウム鉄合金の燃料被覆材「IronClad」、および標準型ジルコニウム被覆管に「ARMORコーティング」を施すという2つの技術による先行試験燃料棒(LTR)が含まれているが、3種類の「IronClad」被覆管に酸化ウラン燃料を充填して装荷したのは今回が初めてとなる。同社は2018年にも、これらのソリューションに基づくLTR入り集合体をジョージア・パワー社のE.I.ハッチ原子力発電所1号機(91.1万kWのBWR)に装荷したが、「IronClad」のLTRには酸化ウラン燃料を充填していなかった。このようなATF開発は、米エネルギー省(DOE)が福島第一原子力発電所事故の教訓から、2012会計年度予算で開始した「ATF開発プログラム」の下で行われている。GNF社のほかに、フラマトム社やウェスチングハウス(WH)社、ライトブリッジ社などが産業界から参加協力。2022年頃まで3段階でATFの開発・実証戦略を進めることになっている。GNF社の「IronClad」技術はこれまでのATF技術との比較で、様々な条件下における一層優れた材料挙動と確実な耐酸化性の確保を目的としている。高温状態のなかで燃料や部材の酸化速度を抑えることができれば、安全性の限界マージンをさらに改善できると同社は指摘。クリントン発電所に装荷された「IronClad」燃料棒のうち、1種類についてはGE社の研究開発部門が開発に協力しており、燃料棒の製造に繋がるエンジニアリング支援や成形加工機器を提供中である。GNF社はまた、「ARMORコーティング」によって燃料棒をデブリによる表面損傷からさらに防護することを目指しており、この技術で一層優れた材料挙動と確実な耐酸化性の確保することが可能であり、摩耗耐性や安全性マージンの改善に導く魅力的な技術になると強調している。(参照資料:GE社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月15日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Jan 2020

- NEWS

-

米規制委、TVAのSMR建設用クリンチリバー・サイトに事前サイト許可発給

米原子力規制委員会(NRC)は12月17日、テネシー峡谷開発公社(TVA)がテネシー州オークリッジ近郊で管理しているクリンチリバー・サイトについて、原子炉建設の「事前サイト許可(ESP)」発給を承認したと発表した。正式発給は数日以内に行われるとしている。このESPは、TVAが2016年5月にNRCに申請していたもので、2基以上の小型モジュール炉(SMR)で合計の電気出力が80万kWを越えないものの建設を同サイトで想定。採用設計は特定しておらず、ニュースケール・パワー社製のSMR「ニュースケール・パワー・モジュール」、ホルテック・インターナショナル社の「SMR-160」、ウェスチングハウス社製SMRなど、4種類の軽水炉型SMR設計のパラメーターを技術情報として活用する「プラント・パラメーター・エンベロープ(PPE)」方式を取っていた。TVAは現時点で原子炉建設の具体的な計画を立てていないが、ESPの有効期間である20年間(*延長することも可能)に、「将来のエネルギー需要に備えて柔軟なオプションを取ることが可能になった」とコメントした。地元メディアのインタビューでは、TVAの総裁兼CEOが「今後2年以内に採用設計を選定する」と答えた模様。実際の原子炉建設に際しては、NRCに別途、建設・運転一括認可(COL)を申請する必要がある。ESPを取得する主な狙いは、電力会社が原子炉の建設で資金投入を決断する前に、サイト特有の安全性や環境影響、緊急時計画についてNRCから事前承認を得ることにある。ESP取得後にCOLを申請した場合、サイト関係の審査期間が短縮されるが、ESPを取らずに直接COL審査を受ける場合は、ESP審査と同等の情報をNRCに提出しなければならない。これまでにイリノイ州のクリントン、ミシシッピー州のグランドガルフ、バージニア州のノースアナ、ジョージア州のA.W.ボーグル各原子力発電所の敷地内サイト、およびニュージャージー州で立ち並ぶセーレムとホープクリーク両原子力発電所の隣接区域に対してESPが発給されている。NRCは2016年12月に8,000ページものTVAの申請書を正式に受理した後、2017年1月からESP審査を開始した。2019年4月に環境影響声明書の最終版(FEIS)を発行した後、同年6月に安全性評価報告書の最終版(FSER)を発行。8月にはこれらの文書に関する公聴会を開催し、NRCスタッフによる申請書の審査結果は妥当との判断を下していた。SMR建設を想定したクリンチリバー・サイトのESPは、NRCが緊急時対応で規制を実施する際の分析方法の承認など、いくつかの追加条項を明記。これにより同サイトで将来、原子炉の建設・運転を申請する事業者は、従来の大型原子力発電所用の緊急時計画区域(EPZ)よりも小さい区域の適用を要請することが可能になるとしている。(参照資料:米規制委、TVAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 18 Dec 2019

- NEWS

-

米国で建設中のボーグル3号機、遮へい建屋に円錐形の屋根を設置

米国のジョージア・パワー社は12月10日、国内で約30年ぶりの新設計画としてジョージア州内で建設中のA.W.ボーグル原子力発電所3、4号機(各110万kWのPWR)について、3号機のコンクリート製「遮へい建屋」の上部に、重さ約200万ポンド(約907トン)の円錐形の屋根を据え付けたと発表した(=写真)。遮へい建屋は、採用設計であるウェスチングハウス(WH)社製AP1000に特有の構造で、スチール製の格納容器を覆う最外壁として、原子炉を悪天候その他の外部事象から防護するとともに、放射線を遮へいする役割を担う。屋根は直径が135フィート(約41m)、高さ37フィート(約11m)という大型のもので、その据え付け作業は今年初頭、格納容器に天井部を設置したのに続いて行われた。ジョージア社は今の所、3、4号機の完成をそれぞれ2021年11月と2022年11月に予定。3号機の初装荷燃料は今年7月にすでに発注済みであり、2020年夏にもサイトに搬入されるとしている。ジョージア社は今回、3、4号機で最初の緊急時対応訓練を実施したことも明らかにした。緊急時計画では、事故等の事象に遭遇した際の対応措置が明記されており、今回の訓練は近隣住民の確実な防護に向けた包括的検証も含まれている。また、米原子力規制委員会(NRC)が来年、訓練の実施を予定していることから、これに先立ち各チームの準備作業を支援するとともに、原子炉が建設段階から運転段階に移行しつつあることを示すとした。現在、建設サイトでは8,000名以上の作業員が働いているが、運転開始後も800名分を超える雇用が確保されると同社は強調している。ボーグル3、4号機はそれぞれ、2013年3月と11月に本格着工したが、米国内では設計初号機であったため建設上の様々な問題に遭遇した。また、機器の製造からプロジェクト管理まで、建設工事を一括で請け負っていたWH社が、2017年3月に米連邦倒産法に基づく再生手続を申請したこともあり、両炉の完成日程は計画当初から約4年、遅延している。WH社の倒産申請により、米サウスカロライナ州で同様にAP1000設計を採用したV.C.サマー2、3号機の建設計画は中止が決定した。一方、中国の三門と海陽で2009年から2010年にかけて着工した4基のAP1000はすべて、世界初のAP1000として今年1月までに営業運転を開始している。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月12日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Dec 2019

- NEWS

-

米国とブルガリア、原子燃料供給など原子力分野の協力拡大で合意

米国のD.トランプ大統領と同国を訪問していたブルガリアのB.ボリソフ首相は11月25日に共同声明を発表し、原子力を含む様々なエネルギー分野で両国間の協力を一層拡大する方針を表明した(=写真)。 ブルガリアにおけるエネルギー供給保障を強化するため、米国製原子燃料をブルガリア唯一の原子力発電施設であるコズロドイ発電所5、6号機(各100万kWのロシア型PWR)で使用可能となるよう、許認可手続の迅速な進展を両国政府の協力により支援。その際は、発電所の安全性やエネルギーの多様化に関する欧州連合(EU)の厳しい要件を満たすことになるとしている。 共同声明の中で両国首脳は、「エネルギーの安定供給確保こそ、国家の安全保障そのものである」との認識で一致。エネルギー源の多様化は、その供給保障や自給、国家経済の競争力を保証することになると強調した。ブルガリアはまた、国内のエネルギー源を一層効率的かつクリーンなものに移行させたいと考えていることから、両国は信頼性の高い様々なソースから天然ガスの供給量を拡大するとともに、ブルガリアの原子力部門で(燃料の調達先等の)多様化で協力していく。協力拡大の可能性を模索するために、米国はブルガリアに技術チームを派遣することも計画している。 ブルガリアでは1989年に共産党の独裁政権が崩壊した後、1991年に民主的な新憲法を採択して民主制に移行。2004年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟したほか2007年にはEUにも加盟したが、加盟条件としてこの年までに、西欧式の格納容器を持たない「V230モデル」のロシア型PWR(VVER)であるコズロドイ1~4号機(各44万kW)をすべて、閉鎖させている。 現在のボリソフ政権は同首相による第3次内閣で、2009年に発足した第1次内閣時には、前政権がロシアとの協力で進めていたベレネ原子力発電所建設計画は「コストがかかりすぎる」として2012年に中止を決定。親欧米派として知られる同政権は、ベレネ発電所の代わりにコズロドイ発電所7号機として、ウェスチングハウス(WH)社製「AP1000」を建設する案も、一時期検討していた。 現在は、再びベレネ発電所を建設する案が浮上しており、ブルガリア電力公社は今年3月、建設の再開を目指して戦略的投資家を募集。完成した発電所からの電力購入希望も含めて、8月下旬までに13件の関心表明があったと公表した。採用設計は第3世代の100万kW級VVER「AES-92」に決まっており、2012年に同計画が中止された際、倉庫に保管した1号機用の長納期品や2号機用の一部機器を最大限に活用するとしている。 今回、米国とブルガリアの協力案件に取り上げられた原子燃料に関しては、東欧諸国からのVVER用燃料の需要拡大にともない、米国籍のWH社が2016年にスウェーデンのバステラスにある原子燃料製造加工工場を拡張済み。ウクライナで稼働するVVERには、すでに複数の原子燃料を納入した実績がある。 (参照資料:米ホワイトハウスの発表資料、原産新聞・海外ニュース、WNAの11月26日付「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Nov 2019

- NEWS

-

日立が北米初の重粒子線治療システム受注へ、米メイヨー・クリニックと基本合意

日立製作所は11月20日、米国の大手総合病院メイヨー・クリニックと、北米初となる重粒子線治療システムの納入に関して基本合意書を締結したと発表した。重粒子線治療システムは、メイヨー・クリニックの拠点の一つであるフロリダ州の病院に建設予定。〈日立発表資料は こちら〉これを受け、メイヨー・クリニックのジャンリコ・ファルジアCEOは、「重粒子線治療は、従来治療が難しかった患者を治療する方法として、大きな可能性を秘めている」と期待を述べた。また、日立の小島啓二副社長(ライフセクター担務)は、「日立が持つ重粒子線治療システムの実績やデジタル技術、メイヨー・クリニックとのパートナーシップを通じて、北米だけでなく世界中で、先進的ながん治療の実現と社会価値の向上に貢献できる」と、今後の国際展開に意欲を示した。同社の重粒子線治療システムは、2018年に治療をした大阪重粒子線センター「HyBEAT」への国内納入実績があるほか、海外でも台湾の台北栄民総医院から同年に受注となった。重粒子線がん治療は、量子科学技術研究開発機構の放射線医学総合研究所「HIMAC」が1994年に世界初の専用施設として臨床試験を開始した。これに続いて国内では、前述の大阪重粒子線センターの他、群馬大学、神奈川県立がんセンター、兵庫県立粒子線医療センター、九州国際重粒子線がん治療センター(佐賀)で治療が行われている。量子科学技術研究開発機構が10月に原子力委員会で報告したところによると、近年重粒子線治療施設は、アジア地域を中心に東芝、日立、中国近代物理学研究所による供給が進んでおり、韓国でも東芝製の治療装置が2022年に運用開始となる見込み。

- 21 Nov 2019

- NEWS

-

新型原子炉用HALEUの生産実証で米セントラス社がエネ省と3年契約

米メリーランド州のセントラス・エナジー社(旧米国濃縮会社(USEC))は11月5日、新型原子炉用の燃料として使用が見込まれているHALEU(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)の生産能力を実証するため、遠心分離機カスケードをオハイオ州パイクトンの「米国遠心分離プラント(ACP)」に配備するという3年契約を米エネルギー省(DOE)と締結した。HALEUを国内で確保できなければ、米国が世界の新型原子炉開発市場でリーダー的立場を確立する上で、大きな障害になることは広く知られていると同社は指摘。2017年の調査によると、米国内で新型原子炉を開発している大手企業のうち67%が、「HALEUの供給確保は緊急の課題」あるいは「重要課題」と回答したという。今回の契約の下で、同社は独自に開発した新型遠心分離機「AC100M」、およびHALEU生産用のカスケードを構成するインフラについて、許認可手続と建設・組立および運転を請け負うことになる。HALEUで製造した燃料は、米国の政府と民間の両部門で開発されている数多くの新型原子炉で必要となる一方、国内で商業的に入手することは困難。典型的な既存の原子力発電所ではU235の濃縮度が5%程度のウランを燃料に使用するのに対し、HALEUではこれが最大で20%となるため、セントラス社は「技術面と経済面ともに潜在的な利点がある」とした。一例として、ウラン濃縮度が高まることによって燃料集合体や原子炉を小さくすることが出来、燃料交換の頻度は低下すると同社は指摘。原子炉内では高い燃焼度を達成できるため、燃料の必要量が少なくなり、結果的に放射性廃棄物の排出量も少なくなる。HALEUはまた、米国をはじめ世界中で稼働している既存の原子炉に対し、将来的に次世代燃料を製造する際に用いられる。HALEUをベースとするこれらの新しい燃料であれば、既存の原子炉で発電量を増やしつつ、経済性を改善し固有の安全性も得られると同社は説明している。DOEとセントラス社による今回の連携プログラムは、今年5月末に両者が調印した予備的合意書簡に基づき進められてきた。セントラス社のD.ポネマン社長兼CEOは、「(この連携により)次世代の新型原子炉への移行を米国がリードする一助になる」と指摘。官民の両部門で様々な使命を持つ新型原子炉に、同社が力を与えられると確信していると述べた。また、国産HALEU技術への投資は、新型原子炉や燃料を開発している顧客のニーズに同社が応えることを可能にすると強調した。米国内では現在、HALEUの製造が直ちに可能な商業施設が存在せず、DOEはアイダホ国立研究所(INL)内に保管中のHALEU約10トンを使って、原子燃料を製造加工するパイロット・プログラムを推進中。昨年10月に、同プログラムが周辺環境に大きな影響を及ぼすことはないとする評価結果(案文)を1か月間、パブリック・コメントに付しており、今年1月には、INL設備を使ってのHALEU燃料製造が決定している。(参照資料:セントラス・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 07 Nov 2019

- NEWS

-

【短信】米エネ省のペリー長官、年内に辞任する意向を表明

米エネルギー省(DOE)のR.ペリー長官は10月17日、今年中に長官職から退くとの意向をD.トランプ大統領宛ての書簡で明らかにした。同氏はトランプ政権発足直後の2017年3月からDOE長官を務めていたが、ここ数か月は、同大統領に対する弾劾調査の原因となったウクライナ疑惑への関与が取り沙汰され、下院からは召喚状を出されていた。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 18 Oct 2019

- NEWS