キーワード:米国

-

米ダウ社 X-エナジー社製SMRの立地点を選定

米国の大手化学メーカーであるダウ(Dow)社は5月11日、X-エナジー社製の小型高温ガス炉(HTGR)「Xe-100」(電気出力8万kW)を建設する地点として、テキサス州のメキシコ湾沿いに位置するシードリフト(Seadrift)市を選定した。同社とX-エナジー社は「Xe-100」を4基備えた出力32万kWの発電所を2026年に着工し、2020年代末までに完成させることを目指しており、今後は原子力規制委員会(NRC)に「Xe-100」の建設許可申請の準備を共同で開始する。シードリフト・サイトには、ダウ社が2001年に吸収合併したユニオン・カーバイド社の製造施設が立地。「Xe-100」発電所で温室効果ガスを排出せずに安全かつ信頼性の高い電力と蒸気を確保できれば、ダウ社は同施設の温室効果ガスをCO2換算で年間約44万トン削減出来る。「Xe-100」は熱電併給可能な第4世代の非軽水炉型・先進的SMRで、ベースロード用電源としての役割に加えて、水素製造や海水脱塩など幅広い用途に適用出来る。米エネルギー省(DOE)は2020年10月、X-エナジー社を「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」での支援対象企業の一つに選定。実証炉建設のための支援金8,000万ドルがDOEから交付され、その一部は「Xe-100」で使用する3重被覆層・燃料粒子(TRISO燃料)の製造施設建設にも活用可能である。2022年10月に同社の100%子会社であるTRISO-X社は、テネシー州オークリッジの「ホライズンセンター産業パーク」内で商業規模の「TRISO-X燃料製造施設(TF3)」の起工式を行っている。X-エナジー社は2022年8月に「Xe-100」の基本設計を完了、同じ月にダウ社と基本合意書を交わし、ダウ社がメキシコ湾沿いに保有する施設の一つで同炉を建設することになった。両者はその後「共同開発合意書(JDA)」に調印しており、その中で最大5,000万ドルを「Xe-100」のエンジニアリングに充てると明記。その半分までを、DOEとX-エナジー社が結んだARDP協力協定の支援金から再配分、残り半分はダウ社が提供する。ダウ社のシードリフト・サイトは面積が約19km2で、電線の絶縁体や太陽光パネル用の薄膜など、年間180万トン以上の化学製品を製造している。同社のJ.フィッタリング会長兼CEOは、「設置面積が小さくコストも割安な先進的原子炉は、その他のクリーン電源と比べて大きな強みを持っている」と指摘。同社が追及する持続可能な開発目標の達成では、同サイトが重要な役割を果たすとした。X-エナジー社のC.セルCEOは、「当社の革新的な技術により、シードリフト・サイトが必要とする電力や熱を効率的かつ確実に脱炭素化できる」と強調している。「Xe-100」の実際の建設については、米ワシントン州の2つの公益電気事業者が同州内での共同建設を目標に、2021年4月にX-エナジー社と覚書を締結。メリーランド州のエネルギー管理局も2022年6月、「Xe-100」で州内の石炭火力を代替可能かについて、経済面や社会面の実行可能性を調査すると発表した。国外では、カナダ・アルバータ州の外国投資誘致機関が今年1月、「Xe-100」の州内建設を通じて同州経済を活性化する可能性を探るため、X-エナジー社のカナダ法人と了解覚書を締結している。(参照資料:ダウ社、X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 May 2023

- NEWS

-

米規制委 ホルテック社の中間貯蔵施設計画に建設・操業許可発給

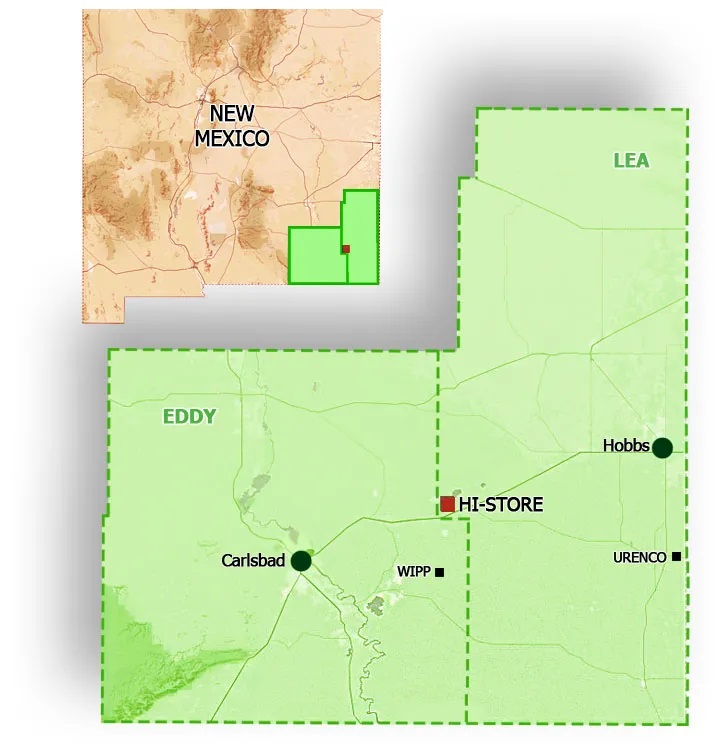

米原子力規制委員会(NRC)は5月9日、ホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ(NM)州南東部で地元企業と進めている使用済燃料の集中中間貯蔵施設「HI-STORE CISF」の建設計画に対し、建設・操業許可を発給した。「HI-STORE CISF」は、地下部分に使用済燃料を安全に乾式貯蔵するためのシステム「HI-STORM UMAX」を備えた施設で、その建設から廃止措置に至るまで全20段階の工程が設定されている。今回その第1段階として、ホルテック社は合計8,680トンの使用済燃料を封入したキャニスター500台を発電所から輸送して同施設で受け入れ、(最終処分場が完成するまで)貯蔵するため、40年間有効な許可を得たもの。残りの19段階で同社は最終的に、最大1万台のキャニスターを貯蔵する計画だが、その各段階で安全性と環境影響に関するNRCの審査を受け、今回取得した許可の修正を行わねばならない。NRCはこれまでに2回、使用済燃料の集中中間貯蔵施設について建設・操業許可を発給しているが、初回は2006年のユタ州におけるプライベート・フュエル・ストーレッジ(PFS)社の計画。2回目は2021年9月の、中間貯蔵パートナーズ(ISP)社がテキサス州アンドリュース郡で進めている計画へのものである。前者については、ホルテック社が「HI-STORM」システムを提供することになっていたが、連邦政府の内務省(DOL)がサイト関係の許可を発給しなかったため、この計画は中止となった。後者については、テキサス州内で使用済燃料など高レベル放射性廃棄物の処分や貯蔵を禁止する法案が2021年9月に同州で成立したことから、現時点で着工に至っていない。一方、ホルテック社がウクライナの原子力発電公社から請け負い、2017年にチョルノービリ立入禁止区域内で着工した使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CSFSF)は、2021年8月に第1段階の設備が完成している。NM州における「CISF」建設計画では、エディ郡と同郡内のカールズバッド市、およびその東側に隣接するリー郡と同郡内のホッブス市が、共同で有限会社の「エディ・リー・エネルギー同盟(ELEA)」を設立。2015年にホルテック社と結んだ協力覚書に基づき、ELEAがリー郡内で共同保有する敷地内で、ホルテック社製の「HI-STORM UMAX」を備えた「CISF」を建設することになった。ホルテック社は2017年3月に「CISF」の建設・操業許可申請書をNRCに提出しており、NRCはその約1年後にこれを正式に受理した。この申請書の審査で、NRCは安全・セキュリティ面に関する技術的な評価と環境影響面の評価を行っており、2022年7月には環境影響面の審査を完了。環境影響声明書・最終版(FEIS)の中で、建設・操業許可の発給を妨げるような環境や周辺住民への悪影響はないと結論づけた。安全・セキュリティ面の評価報告書は、今回の建設・操業許可とともに発行される。(参照資料:NRC、ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 May 2023

- NEWS

-

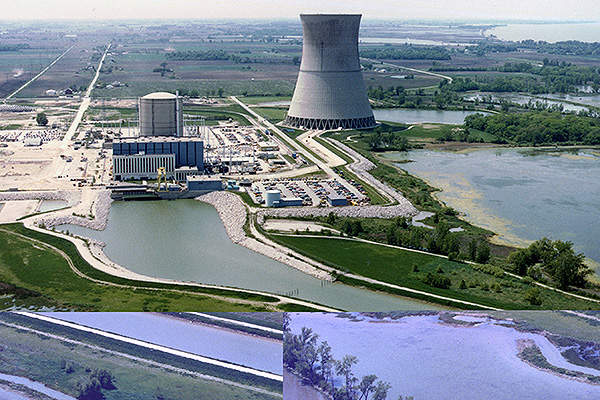

米五大湖のクリーン水素連合 DOEの水素製造プログラムに申請

米国の「五大湖クリーン水素製造ハブ連合(GLCH)」は5月2日、原子力発電所を活用した水素の製造計画で米エネルギー省(DOE)の「地域のクリーン水素製造ハブ(Regional Clean Hydrogen Hubs: H2Hub)」プログラムから支援金を得るため、正式な申請書を提出した。これは、GLCHに所属する北米最大の圧延平鋼メーカー、クリーブランド・クリフス社が同日明らかにしたもの。申請書は同連合の代表企業であり、製造業用のガスを各種提供しているリンド社が提出した。GLCHの計画では、同じくGLCH所属のエナジー・ハーバー社がオハイオ州で運転するデービスベッセ原子力発電所(PWR、95.3万kW)でクリーンな水素の製造ハブを構築し、五大湖周辺の同州とミシガン州、および一部のペンシルベニア州とインディアナ州に低価格で提供する。GLCHにはこのほか、航空機用のジェットエンジンや関係機器を製造するGEエアロスペース社、オハイオ州のトレド大学、ガラス産業協会(GMIC)が参加している。米国のJ.バイデン政権は2035年までに発電部門を100%脱炭素化し、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化する方針。産業部門の革新的な技術を用いたクリーンな水素の製造はこれに向けた戦略の一つであり、2021年の「インフラ投資雇用法」に基づいている。水素の製造ハブ用に拠出される80億ドルのうち、70億ドルがDOEのH2Hubプログラムに充当されており、DOEは同プログラムで全米の6~8か所にクリーンな水素の製造ハブを設置し、各地域における水素の製造業者と消費者、接続インフラを結ぶネットワークの基盤構築を目指している。DOEは2022年11月、同プログラムへの応募を検討している各州の水素製造団体に製造概念の説明書を提出するよう要請しており、GLCHをふくむ79の団体がこれに応じた。GLCHによると、20億ドル以上の投資を必要とする同計画では、原子力発電所の電力を使った水の電気分解により、一日100トン以上の水素を最短時間でフル生産するとしており、商業的にも実行可能という。この投資額の約半分を連邦政府のプログラムから調達して、中西部の五大湖周辺州でトラックや通勤用の短距離バス、鉄道、航空、航海など、大規模産業が必要とするクリーンな水素をパイプラインと道路輸送で提供。脱炭素化への移行を支援するとともに、関係者間の連携協力や投資、雇用の創出等を通じて、地元コミュニティの中でも不利な条件下にある自治体に利益をもたらしていく。この計画についてはDOEが今年1月、有望プロジェクト33件の一つに選定しており、GLCHに対し正式な申請書を提出するよう促していた。同計画ではまた、オハイオ州のM.デウィン知事と同州選出の複数議員、ミシガン州のG.ホイットマー知事も含め、両州の自治体や労働組合、教育機関、経済開発組織などが支持を表明。GLCHはこのような支持者に加えて、水素の消費者や関係技術のサプライヤー、国立研究所、学術機関、NGOなどとも緊密に協力し、化石燃料をクリーンな水素に置き換えていきたいとしている。(参照資料:クリーブランド・クリフス社、DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 11 May 2023

- NEWS

-

米WH社 AP1000のSMR版「AP300」を発表

米ウェスチングハウス(WH)社は5月4日、同社製AP1000の電気出力を30万kWに縮小したPWRタイプの小型モジュール炉(SMR)「AP300」を発表した。今後10年以内に初号機を完成させ、稼働させることを目指している。同社は現在、電気出力が最大でも0.5万kWというヒートパイプ冷却式のマイクロ原子炉「eVinci」を開発中だが、「AP300」はすでに稼働実績のある第3世代+(プラス)のAP1000設計に基づいており、いわば「実証済み」のテクノロジー。AP1000はまた、米国と英国、および中国で設計認証を取得したほか、欧州の電力事業者が定めた安全基準「欧州電気事業者要件(EUR)」の認証審査をクリアしている。このため同社は、「AP300」では許認可手続き上の利点も備わるなど、顧客にとってはリスクが最小限の提案になると強調している。「eVinci」は2020年12月、米エネルギー省(DOE)が推進する「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定され、2030年~2032年の商業化を目指すカテゴリーの炉に分類された。これに対して、WH社は「AP300」では2027年までに原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得し、2020年代末に同炉の初号機でサイト関係の認可手続きを完了し建設工事を実施する方針。同社のP.フラグマン社長兼CEOは、「数あるSMRの中でも『AP300』は唯一、実際の建設・運転経験に裏付けられた設計であり、明確に見通せる建設スケジュールとコストの実証性を兼ね備えた先進的原子炉として世界中の顧客のニーズに応えていく」と述べた。WH社の説明によると、「AP300」は1ループ式の超コンパクト設計で、設置面積はサッカー・コートの4分の1ほど。AP1000と同じくモジュール工法が可能で、同一の主要機器や構造部品を使用、これには受動的安全系や燃料、計装制御(I&C)系も含まれている。また、AP1000用の成熟したサプライチェーンを活用出来るほか、建設にともなう課題への対応策もこれまでの経験から得られている。さらに同炉には、負荷変動に速やかに追従する能力があり、運転管理・保守点検(O&M)の手順もAP1000の18炉・年に及ぶ運転実績から確認済みである。「AP300」で得られる安全でクリーンな電力は、地域暖房や海水の淡水化に利用できるほか、間欠性を持つ再生可能エネルギー源の補完電源としても理想的。将来的には、クリーンな水素を製造する安価な手段としても活用が可能だとしている。 なお、WH社は「AP300」開発チームを率いる上級副社長として、R.バランワル最高技術責任者(CTO)を任命した。同氏はDOEの原子力次官補経験者であり、先進的原子力技術の商業化支援イニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」では担当ディレクターを務めるなど、原子力発電分野で数10年の経験を有している。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 08 May 2023

- NEWS

-

米DOEの水素製造プログラムに南東部州連合が申請

米国南東部に位置する7州の「水素製造拠点(ハブ)連合」は4月11日、エネルギー省(DOE)の「地域のクリーン水素製造ハブ(H2Hub)」プログラムに、7日までに正式な申請書を提出していたことを明らかにした。同プログラムは、DOEが全米6~10カ所にクリーンな水素の製造ハブを設置するために進めているもので、各地域における水素の製造業者と消費者、接続インフラを結ぶネットワークの基盤構築を目指し、莫大な量のクリーン・エネルギーを貯蔵・配送できる水素の利用加速がねらい。同プログラムはまた、クリーン・エネルギー開発への投資やそれにともなう高レベルな雇用の創出、エネルギーの供給保証強化を通して、全米のコミュニティが恩恵を被る。DOEは今秋にも、申請者の中から連邦政府予算の交付対象者を選定し、同プログラムの拠点とする考えだ。 「南東部州水素製造ハブ連合」の7州は、アラバマ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ケンタッキー州、およびミシシッピー州。同連合には、これらの州を中心に原子力発電所を運転中のサザン社、デューク・エナジー社、ドミニオン社、テネシー峡谷開発公社(TVA)のほか、ルイビル・ガス&エレクトリック社、ケンタッキー・ユーティリティーズ社、および非営利研究機関のバッテル研究所が所属している。J.バイデン政権は、2035年までに発電部門を100%脱炭素化し、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成する方針。これに向けた戦略として、DOEは産業部門の革新的な技術を用いた水素の製造や精製、配送・貯蔵と最終消費を推進中だ。2021年の「インフラ投資雇用法」に基づいて、クリーンな水素の製造ハブ計画に拠出される80億ドルのうち、70億ドルを「H2Hub」プログラムに投じている。DOEは2022年11月、同プログラムへの応募を検討している各州の水素製造団体に「概念文書」の提出を求めており、「南東部州水素製造ハブ連合」を含む79の団体がこれに応じた。同年12月にDOEは、そのうち33団体に対し、2023年4月7日までに最終申請書を提出するよう通知。これに含まれていた同連合が今回、「H2Hub」プログラムに正式に応募したもので、7州の地域コミュニティや輸送部門、発電部門の消費者が、脱炭素化に向けてクリーンな水素による持続可能なエコシステムを構築する計画である。同連合の応募については、7州のうち5州で選出された超党派の上院議員9名が強い支持を表明しており、今年2月にはDOEのJ.グランホルム長官に、連名で書簡を送付。「南東部州水素製造ハブ連合」の所属州では、輸送や物流、エネルギー、製造、研究に関する主要インフラが集中しており、DOEが同連合を連邦政府予算の交付先に選定すれば、同連合の成長を長期的に支援していくと約束している。(参照資料:サザン社、デューク・エナジー社、TVA、DOEの発表資料、上院議員連名書簡、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Apr 2023

- NEWS

-

米テラパワー社 「Natrium」炉を追加で2基建設へ

米テラパワー社製のナトリウム冷却高速炉「Natrium」(電気出力34.5万kW~50万kW)の初号機建設をワイオミング州で計画中の電気事業者パシフィコープ社は3月31日、2033年までにさらに2基を建設する方針であることを明らかにした。追加の2基はユタ州で建設する方向だが、候補地を最終決定する前に地元のコミュニティ等と十分協議を重ねる考えだ。パシフィコープ社はワイオミング州など西部6州に電力供給しており、同日公表した「2023年統合資源計画(IRP)」に2基の追加建設を盛り込んだもの。同社はCO2を実質的に排出しないエネルギー・システムへの移行を目指しており、風力や太陽光の発電所を大規模に建設する一方、原子力については合計3基の「Natrium」で150万kWの設備容量を自社設備に加える計画である。「Natrium」はGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の小型モジュール式高速炉「PRISM」の技術に基づき、テラパワー社がGEH社と共同開発している原子炉。電気出力は34.5万kWだが、テラパワー社が開発した100万kWh規模の溶融塩エネルギー貯蔵システムと組み合わせることにより、ピーク時には出力を50万kWまで拡大し5.5時間以上稼働することができる。テラパワー社によると、急速に普及している再生可能エネルギーの間欠性を同炉で補えば、送電網に接続する発電技術としては理想的なものになる。パシフィコープ社はこの「Natrium」の実証炉と溶融塩のエネルギー貯蔵システムを組み合わせて、2030年までにワイオミング州南西部ケンメラー(Kemmerer)にある同社の閉鎖予定の石炭火力発電所に建設する予定。昨年秋には、パシフィコープ社とテラパワー社は「Natrium」を追加で最大5基建設することを念頭に、共同調査を実施すると表明していた。今回追加で2基、100万kW分の建設が決まったのに続き、両社は2035年までに同炉をさらに追加で建設する可能性を共同で模索していく考えだ。この「Natrium」炉とエネルギー貯蔵システム、2つの施設の建設については、米エネルギー省(DOE)が2020年10月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定した。同プログラムにより、「Natrium」の実証炉や商業炉はこの10年間で本格的に稼働できる見通しとなった。テラパワー社とパシフィコープ社は「Natrium」を市場に投入し、エネルギーの安定供給に寄与したいとしている。テラパワー社のC.レベスク社長兼CEOは、「脱炭素化に資する設備の建設を進める事業者にとって、CO2を排出せず出力調整が可能な『Natrium』と大規模エネルギー貯蔵システムは非常に有効だ」と指摘。これらの施設建設を通じて、高レベルの雇用と数十年間利用可能な発電設備を地元コミュニティに提供できるよう、パシフィコープ社と協力していきたいと述べた。(参照資料:テラパワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 10 Apr 2023

- NEWS

-

米国で約30年ぶりの新規炉 ボーグル3号機が送電開始

米国のA.W.ボーグル原子力発電所3号機(PWR、110万kW)が4月1日、送電網に接続され、送電を開始した。同機は米国で約30年ぶりに完成した新規炉で、ウェスチングハウス(WH)社製の第3世代+(プラス)炉「AP1000」としては国内初号機となる。同機は3月6日に初臨界を達成しており、送電網への初併入は起動試験の一部である。今後はフル出力まで様々な出力レベルで試験を実施。起動試験で信頼性が確認できれば、5月~6月に供用を開始する。同機を所有するジョージア・パワー社のK.グリーン会長兼社長兼CEOは、「新しい原子炉が今後60年~80年間、クリーンな電力を顧客に提供する記念すべき局面に、会社の新たなトップとして立ち会えたことを名誉に思う」と表明。同CEOは、自身がジョージア・パワー社の親会社であるサザン社のエンジニアだった当時、原子力発電所の建設がジョージア州にとって長期的に重要と確信して、ボーグル1、2号機の運転に携わっていた経験を回顧。「3号機の商業運転開始が近づくなか、この増設計画とボーグル発電所に関わるすべての専門家たちは、ジョージア州がクリーン・エネルギーによる未来を築くのに貢献できることを誇りに思うだろう」と述べた。なお、3号機から8か月遅れで本格着工した4号機では、燃料の装荷に先立つ最後の重要試験である温態機能試験が先月から始まっており、供用開始は今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わり頃になる見通しである。温態機能試験では4台の冷却材ポンプが放出する熱を使って、同機の機器・システムで通常運転時に設計通りの温度や圧力が得られるか確認。その後はメイン・タービンの回転を通常運転時の速度に上げ、安定性等を確認する。同試験ではまた、運転員が運転手順の確認等を行うことになる。 ボーグル3、4号機は2013 年3月と11月にそれぞれ着工されており、サザン社最大の子会社であるジョージア・パワー社が同プロジェクトに45.7%出資。このほか、オーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)、およびダルトン市営電力がそれぞれ、30%と22.7%、および1.6%出資している。同様にAP1000設計を採用したサウスカロライナ州のV.C.サマー2、3号機増設計画は、2017年3月のWH社の倒産申請を受けて中止となったが、ボーグル3、4号機増設計画では、WH社の当時の親会社である東芝が同年12月に保証金の残額を一括で早期弁済。サザン社のもう一つの子会社であるサザン・ニュークリア社が全体的なプロジェクト管理を引き継いで、建設工事を継続している。ボーグル3、4号機の運転も同社が担当する予定である(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 04 Apr 2023

- NEWS

-

GEH製SMRの標準化に向け国際連携

カナダ、米国およびポーランドで、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の建設を計画している各事業者は3月23日、GEH社が世界中で同炉の建設プロジェクトを円滑に進められるよう、チームを組んで「BWRX-300」の標準設計開発に協力することで合意した。これら4者の協力合意は同日、関係3か国の政府代表が参加した米ワシントンDCでのイベントで明らかにされた。カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は、ダーリントン原子力発電所で2028年末までに「BWRX-300」初号機を完成させることを計画中。2022年10月にカナダ原子力安全委員会(CNSC)に建設許可申請を行うとともに、サイトの準備作業も実施している。米国のテネシー峡谷開発公社(TVA)は、テネシー州クリンチリバー・サイトで「BWRX-300」を建設する可能性に基づき、2022年8月に予備的な許認可手続きを開始した。ポーランドのシントス・グリーン・エネルギー(SGE)社は同国のPKNオーレン社との合弁企業により、2033年以降の完成を念頭に「BWRX-300」初号機の建設サイトの選定作業を始めている。「BWRX-300」の原子炉容器や炉内構造物など、主要機器の標準設計開発や詳細設計にかかる約4億ドルと見積もられる費用の一部をこれら3事業者が負担。カナダや米国、ポーランドも含め、様々な法制が敷かれている複数の国で、「BWRX-300」の許認可手続きや建設工事が可能になるよう、標準設計開発のための「設計センター作業グループ」を共同で設置する方針である。GEH社のJ.ワイルマン社長兼CEOは、「今回の協力体制によってチームのメンバーそれぞれに利益がもたらされるだけでなく、エネルギーの供給保証や脱炭素化を推進するその他の国においてもSMRが果たす役割の有効性が実証される」と指摘。GEH社はSMRの開発と製造にかかるコストの管理に体系的に取り組んでいることから、この協力を通じて「BWRX-300」のコスト面の競争力も強化されるとしている。「BWRX-300」は出力30万kWの次世代原子炉で、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)型炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用している。カナダではすでに今月15日、「BWRX-300」はCNSCが提供している任意の予備的設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」の主要部分をクリア。VDRは対象設計がカナダの規制要件に適合しているか、正式な許認可手続きに先立ち評価するもので、GEH社はこの直後の同月21日、「BWRX-300」の原子炉圧力容器(RPV)のエンジニアリング契約を、BWXテクノロジーズ(BWXT)社のカナダ支社に発注した。ポーランドでは、SGE社とPKNオーレン社の合弁企業であるオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社が2022年7月、「BWRX-300」に対する国家原子力機関(PAA)の包括的な評価見解を求めて、GEH社の技術文書に基づいてまとめた文書を提出している。GEH社はこのほか、同炉を英国の包括的設計審査(GDA)にかけるため、昨年12月に申請書をビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)に提出した。同国の原子力規制局(ONR)と環境庁(EA)は約5年をかけて、対象設計が安全・セキュリティ面と環境影響面で英国の基準を満たしているか評価中である。(参照資料:GE社、OPG社、TVAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Mar 2023

- NEWS

-

米ボーグル4号機で温態機能試験開始

米ジョージア・パワー社は3月20日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設中の4号機(PWR、110万kW)で、温態機能試験を開始したと発表した。燃料の装荷に先立ち、同試験では4台の冷却材ポンプが放出する熱を使って、原子炉システムで通常運転時の温度や圧力が得られるか確認。これらの定常化後は、メイン・タービンについても通常速度で安定的に回転すること等を確認する。同発電所では今月6日、4号機と同型で同じく2013年から建設中の3号機(PWR、110万kW)が米国で約30年ぶりの新規炉として、また同国初のウェスチングハウス(WH)社製AP1000として臨界条件を達成。同機の運転開始は5月か6月になる見通しである一方、4号機については今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わり頃になるとしている。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 Mar 2023

- NEWS

-

米モンティセロ発電所が80年運転を申請

米原子力規制委員会(NRC)は3月3日、モンティセロ原子力発電所(BWR、60万kW)の運転期間延長申請を受理。22日に公開ヒアリングを開催する。1970年に運転開始した同発電所が運転期間延長を申請するのは2度目となる。モンティセロ発電所はエクセル・エナジー(Xcel Energy)社が所有しており、1970年に送電を開始。NRCは2006年11月、同発電所が当初の運転期間の40年に20年追加して運転することを承認しており、この認可は2030年9月まで有効である。エクセル・エナジー社の子会社で運転者であるノーザン・ステーツ・パワー社は今年1月、この認可にさらに20年を追加し、2050年9月まで80年間運転継続するための申請書をNRCに提出。NRCはこの申請書を受理できるか、過不足の有無を点検していた。3月22日の公開ヒアリングでは、まずNRCスタッフが運転期間の延長にともなう環境影響の評価プロセスを説明し、実施すべき評価の範囲等についてコメントを受け付ける。また、4月10日までの期間に、バーチャル会合も追加で開催する方針である。NRCはこれまで、送電開始以降の運転期間を合計で80年とする認可をターキーポイント3、4号機とピーチボトム2、3号機、およびサリー1、2号機に発給した。また、後続案件として、セントルーシー1、2号機、オコニー1~3号機、ポイントビーチ1、2号機、ノースアナ1、2号機についても、2回目の運転期間延長申請を審査中である。しかしNRCは2022年2月、今後これらの審査では地球温暖化など潜在的な環境リスク関係の基準を見直すと表明。運転期間延長の環境影響を評価する際に使われている「包括的環境影響評価書(GEIS)」の改訂方針を示した。現行GEISでは2013年時点の判明事項がまとめられているが、NRCによると同GEISでは運転期間を60年から80年に延長する際の環境影響がカバーされない。これにともない、ターキーポイントとピーチボトムの計4基については、NRCスタッフが2024年頃に環境影響問題の再評価を完了するまで、運転期間の延長が実質的に取り消された。今月3日になると、NRCはGEIS改訂方針への対応として、初回やそれ以降の運転期間延長に関する規則の修正を提案するとともに、個々の延長申請を審査する際に取り組むべき環境問題の数や範囲などを再定義した。これに対する意見を募集するため、5月2日までの期間に公開会合を複数回開催する。これらの会合で得られたコメント等を参考に、改訂規則やGEISの最終版を確定するとしている。(参照資料:NRCの発表資料①、②、③、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 Mar 2023

- NEWS

-

米ニュースケール社 SMR発電所の長納期品を発注

米国のニュースケール・パワー社は3月9日、同社製小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を備えた最初の発電所建設に向けて、昨年末に最初の長納期品(LLM)製造を韓国の斗山エナビリティ社に発注しことを明らかにした。これは昨年4月に両社が締結した契約に基づくもので、その際ニュースケール社はLLM発注の準備として、原子炉圧力容器(RPV)の上部モジュール製造に必要な鍛造金型の作製を斗山エナビリティ社に依頼。その後この鍛造金型が完成したことから、斗山エナビリティ社は今回の受注でRPV上部モジュールを構成する大型鍛造品や蒸気発生器(SG)の配管、溶接材など、6基分の総重量2,000トンを超える機器を製造する。ニュースケール社初のSMR発電所は、ユタ州公営共同電力事業体(UAMPS)が米アイダホ国立研究所(INL)の敷地内で、1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを6基備えた発電設備「VOYGR-6」(46.2万kW)として建設する。最初のモジュールを2029年までに完成させるため、UAMPSは2024年の第1四半期を目途に建設・運転一括認可(COL)を原子力規制委員会(NRC)に申請し、2026年前半に認可を受け着工したいとしている。NRCは出力5万kWのNPMについて、2020年8月にSMRとしては初となる「標準設計承認(SDA)」を発給した。その後、最後の規制手続として「最終規則」の策定が完了したことから、今年1月にはSMRとして初の「設計認証(DC)」を発給している。ニュースケール社も同月、出力7.7万kWのNPMでSDAの取得申請をNRCに対して行った。ニュースケール社のJ.ホプキンズ社長兼CEOはLLMの発注が最終決定したことについて、「当社のSMR開発がモジュールの製造段階に移行したことを意味しており、2020年代終わりまでに最初のNPM完成が現実的となるなど、SMR市場における当社の主導的地位が一層鮮明になった」と強調している。両社はまた、将来的に実施する「VOYGR」建設プロジェクトについても、今回と同様の納期でモジュール製造が可能になるよう調整中であることを明らかにした。(参照資料:ニュースケール社、斗山エナビリティ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Mar 2023

- NEWS

-

米ナインマイルポイント発電所で水素製造を開始

米国のコンステレーション・エナジー社は3月7日、ニューヨーク州北部で保有するナインマイルポイント(NMP)原子力発電所(BWR×2基、60万kW級と130万kW級)で、米国初となる水素の実証製造を開始した。同発電所では、ノルウェー企業が製作した「プロトン交換膜式(PEM)電解槽(0.125万kW)」で、一日当たり560kgの水素を製造する。発電所の冷却等に使用する水素としては十分な量だが、同社は2025年までに9億ドル以上の投資を行って商業規模の水素製造を実現し、同社のその他の原子力発電所でも水素を製造・貯蔵・活用する方針。米国社会がクリーンエネルギー経済に向かって移行するなか、原子力発電所の無炭素電力を活用したクリーンな水素の製造能力を実証するとしている。この実証プロジェクトは、同社が進めている幅広い脱炭素化戦略の一部。水素の大規模製造が成功すれば、次世代のエネルギーとして脱炭素化が難しい航空業界や長距離の輸送業、鉄鋼生産業、農業などの脱炭素化に貢献できると同社は考えている。コンステレーション・エナジー社はこのため、地方での水素製造から流通ハブの開発に至るまで、各段階に関わる国営や民営の事業体と連携協力を進めている。米エネルギー省(DOE)は昨年、水の電気分解で水素製造するシステムをNMP発電所に建設・設置するという同社の計画を承認し、「H2@Scaleプログラム」の中から580万ドルの補助金交付を決定した。同プログラムはDOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)と水素・燃料電池技術室が進めているもので、水素を適正な価格で製造・輸送・貯留・活用できることを実証し、様々な産業部門の脱炭素化促進を目指している。同社の発表によると、9億ドルの投資計画の中には、DOEとの連携協力により水素製造インフラの開発プロジェクトを進めている「中西部州クリーン水素連合(MachH2)」や「北東部州クリーン水素ハブ」、「中部大西洋地域水素ハブ」に参加することも含まれている。コンステレーション・エナジー社のJ.ドミンゲス社長兼CEOは、「水素利用は温暖化問題の解決に不可欠のツールであり、当社は原子力発電所の無炭素電力活用が最も効率的かつコスト面の効果も高いことをNMP発電所で実証する」と表明。DOEとともにクリーンエネルギー関係の雇用を創出し、米国のエネルギー供給保証を強化しつつ、化石燃料に依存する多くの産業界について脱炭素化への道筋を原子力で開きたいと述べた。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は今回、「既存の原子力発電所での水素製造が可能であることが明らかになった」と指摘。DOEは引き続き、2021年11月の「インフラ投資法」と2022年8月の「インフレ抑制法」に基づいて開始した投資を継続し、低価格な水素の提供に向けた費用分担方式のプロジェクトを支援する。水素市場を一層拡大するとともに、経済面や環境保全面における原子力の利点をさらに活用していくもの。なお、DOEはNMP発電所のほか、オハイオ州のデービスベッセ原子力発電所とミネソタ州のプレーリー・アイランド原子力発電所、およびアリゾナ州のパロベルデ原子力発電所で行われている水素製造実証プロジェクトに対しても、支援を提供中。米国では現在、水素の約95%を天然ガス火力発電所でのガス改質法によって製造しており、製造過程でCO2を排出している。DOEとしては100万kW級の原子炉一基で、電解法により年間最大15万トンの水素をCO2を排出せずに製造できると見込んでいる。(参照資料:コンステレーション・エナジー社、DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Mar 2023

- NEWS

-

米国初のAP1000 ボーグル3号機が初臨界達成

米ジョージア州で建設中のA.W.ボーグル原子力発電所3号機(PWR、110万kW)が3月6日、初臨界を達成した。同機は米国で約30年ぶりの新規炉であり、国内初のウェスチングハウス(WH)社製AP1000となる。同機では今後、起動試験を引き続き実施して、一次冷却系や蒸気供給システムで設計通りの性能が得られることを実証する。出力を徐々に上げて送電網に接続した後は、複数の出力レベルで試験を行いフル出力の達成を目指す。営業運転の開始までにすべてのシステムの機能と運転手順を確認する方針で、同機が供用を開始するのは2月中旬の発表通り5月か6月になる見通し。後続の4号機については、今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わり頃を見込む。ボーグル3、4号機の建設工事はそれぞれ、2013年3月と11月に開始されており、サザン社傘下のジョージア・パワー社はこの建設プロジェクトに45.7%出資。このほか、オーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)およびダルトン市営電力がそれぞれ、30%と22.7%、および1.6%出資している。これら2基の運転は、同じくサザン社傘下のサザン・ニュークリア社が担当する。ジョージア・パワー社の会長と社長を兼任する C.ウォマックCEOは、「今後も起動試験のあらゆる段階で課題の解決に取り組み、3号機を安全に稼働させる」と表明した。WH社のP.フラグマン社長兼CEOも同日、「ジョージア州でこれから数世代の州民に安全で信頼性の高い電力を供給していく重要な一歩になった」とコメント。同社のAP1000により、米国の原子力開発利用に新たな時代が到来したとしている。同社は第3世代+(プラス)のAP1000について、受動的安全系を全面的に採用しておりモジュール工法が可能な省スペース型の設計だと説明。中国ではすでに世界初のAP1000が4基営業運転中であるほか、ポーランドは最初に建設する大型炉3基にAP1000の採用を決定した。ロシア型PWR(VVER)を15基備えたウクライナでも、AP1000を9基建設する計画が浮上するなど、世界中の様々なサイトで建設される可能性があると強調している。(参照資料:ジョージア・パワー社、WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 07 Mar 2023

- NEWS

-

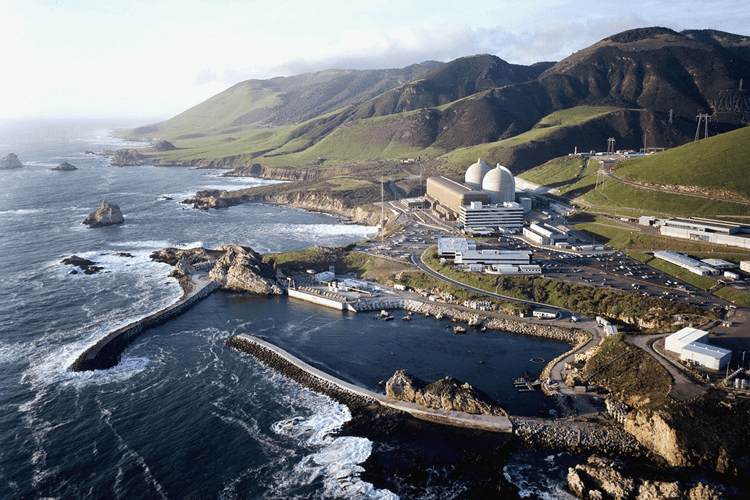

米ディアブロキャニオン 運転期間延長に向けた手続きが進展

米原子力規制委員会(NRC)は3月2日、カリフォルニア(加)州のディアブロキャニオン原子力発電所(DCPP)(各PWR、約117万kW×2基)の運転継続が同州の送電網の信頼性向上等、様々な点で有益であることを考慮し、運転期間の延長に向けた規制手続の実施を承認した。これは、DCPPの事業者であるパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社の要請を受け入れた判断。これにともない、同社はNRCが今年1月に提示した条件に従って、12月末日までにDCPPの運転期間の最大20年延長に向け、最新の申請書をNRCに改めて提出する。1984年と1985年に送電開始した同発電所1、2号機の現行の運転認可は、それぞれ2024年11月と2025年8月まで有効。PG&E社は2009年11月、これらの運転期間を60年に延長するための申請を行ったが、2016年6月には「現行認可の満了時にDCPPを永久閉鎖する」と決定、2018年3月にこの申請を取り下げていた。NRCの規制では、運転期間の延長申請書は現行認可が満了する少なくとも5年前までに提出しなければならない。NRCはこの規制の適用除外を求めるPG&E社の要請書を審査した上で、適用除外が法的に認められていることや、認めた場合でも州民の健康や安全が過度に脅かされるリスクがないこと、加州の送電網の信頼性を維持する上でも有効である点を考慮、今回の判断を下したと説明している。申請書の審査は通常約22か月かかるが、今回の適用除外により、NRCの審査期間中は現行の運転認可が有効になる見通しだ。DCPPを送電開始後40年で閉鎖するという2016年時点の判断は、この当時、供給地域における電力需要が伸び悩み、再生可能エネルギーの発電コストが低下したことなどが背景にあった。加州の公益事業委員会(CPUC)もこの計画を承認していたが、同州では2020年夏に厳しい熱波に見舞われ、G.ニューサム知事は緊急事態を宣言、電力会社には計画停電を指示する事態となった。同様の宣言は、同じく熱波と電力需給のひっ迫が懸念された2022年も発出されており、ニューサム知事は州議会議員に対しDCPPの運転期間延長に向けた立法を提案している。DCPPはまた、加州における総発電量の約9%を賄っているほか、無炭素電力については約17%を供給。DCPPの運転を継続することは、加州の天然ガスへの依存度を軽減するだけでなく一層多くの無炭素電力を州民に提供することになる。このような事実や州知事の提案を踏まえ、加州の議会下院は2022年9月、DCPPの運転期間を2030年まで延長する法案(上院846号)を圧倒的多数で可決。これを受けてPG&E社は、運転期間延長申請書の提出期限に関する規制の適用除外と、2018年に中止された審査の再開をNRCに求めていた。DCPPはこのほか、2022年11月に米エネルギー省(DOE)の「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」で、初回の適用対象に選定された。CNCプログラムでは、早期閉鎖のリスクにさらされている商業炉の救済とCO2排出量の削減を目的としている。(参照資料:米規制委の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Mar 2023

- NEWS

-

米コンステレーション社 2原子力発電所の出力増強へ

米国のコンステレーション・エナジー社は2月21日、イリノイ州で運転中のブレードウッド原子力発電所(PWR×2基、各約120万kW)とバイロン原子力発電所(PWR×2基、各約120万kW)で合計約13.5万kW相当の出力増強を行うため、8億ドル投資すると発表した。これらの発電所は、電力市場の自由化にともなう経営の悪化で一時期早期閉鎖のリスクに晒されていたが、2021年に成立した州法と昨年8月に米国議会で成立したインフレ抑制法(IRA)により、税制優遇措置等の経済的支援が得られるようになった。今回の投資も、これらの法に基づいて可能になったと同社は説明。2つの原子力発電所では今後、燃料の交換時にメイン・タービンを高効率の最新鋭設備に段階的に取り換えていく。これにより、2026年~2029年に計13.5万kW分の出力が増強される。同社の発表では、今回の出力増強は風力発電換算で216基のタービンを新たに追加したことになる。また、このプロジェクトにともない、発電所周辺のコミュニティで経済の活性化が期待され、実施期間中に2つの発電所では合計で数千人規模の雇用が新たに生み出されるとしている。コンステレーション社はメリーランド州のボルチモアを本拠地としており、米国北東部の卸売電力市場「PJM」の管内で同社が運転する原子力発電所は、8サイト・16基に及ぶ。同社は2012年、米国最大手の原子力発電事業者エクセロン社に買収されたが、米国社会が無炭素な未来に向けて移行するなかでエクセロン社は2022年1月、この動きを加速するのに最適な企業としてコンステレーション社を分離独立させると発表。翌2月にこの分離手続きは完了した。コンステレーション社はその後、2022年10月にイリノイ州内で保有するクリントン原子力発電所(BWR、109.8万kW)とドレスデン原子力発電所(2、3号機、各BWR、91.2万kW、1号機は閉鎖済み)の運転期間を、それぞれ20年延長する方針を表明している。(参照資料:コンステレーション・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Feb 2023

- NEWS

-

ボーグル3、4号機の送電開始時期をさらに延期

米サザン社は2月16日、子会社のジョージア・パワー社がジョージア州で建設しているボーグル原子力発電所3、4号機(各ウェスチングハウス社製AP1000、110万kW)の送電開始時期の延期を発表。3号機は今年の5月あるいは6月に、4号機は今年の第4四半期後半~2024年第1四半期の終わりに延期された。これは同日に開催されたサザン社の決算報告会で明らかにされた。同社は先月上旬、証券取引委員会(SEC)に提出した報告書の中で、「3号機の運転開始前試験と起動試験の際に冷却系配管の一部に振動が認められたため、今年の第1四半期(2023年1月~3月)に予定していた3号機の送電開始時期を、今年4月に延期する」と明記。今回、その修理が完了したことを明らかにする一方、起動試験中に新たに生じた課題の改善作業を追加で実施中だと表明。先月の見通しから計画をさらに1~2か月後ろ倒しすることになったもので、同機で最初の臨界条件を達成するのは今年3月か4月中になるとしている。報道によると、サザン社のT.ファニング会長兼CEOはこの件について、「長期にわたり3号機に最高のパフォーマンスを発揮させるため、もう少し時間をかけてこの課題に取り組み、関係リスクを軽減する」と説明しているようだ。新たに生じた課題としては、一部のバルブの漏れや冷却材ポンプの流量問題などと伝えられている。4号機についても、同社は3号機で得られた教訓を生かし、試験段階に入る際に同様課題の発生を防ぐ方針と見られている。同CEOは去年4月の段階で、「様々な課題に直面しているため追加の工期やコストもかかるが、当社が最優先としているのは3、4号機を安全に稼働させることだ」と表明。「スケジュールを守るために安全性や品質を犠牲にするつもりはないし、完成すれば信頼性の高い無炭素電源として、今後60年から80年にわたり顧客にエネルギーを供給できる」と述べていた。今回の延期と残りの作業等により、この建設プロジェクトに45.7%出資しているジョージア・パワー社の負担分は2億100万ドル増加する見通し。同プロジェクトにそれぞれ30%と22.7%、および1.6%出資しているオーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)およびダルトン市営電力にも、出資比率に応じた影響が及ぶと見られている。ボーグル3、4号機の建設プロジェクトは米国で約30年ぶりとなる原子力発電プラントの新設計画で、それぞれ2013年3月と11月に本格着工した。3号機では2020年10月に冷態機能試験が、2021年7月には温態機能試験が完了。2022年8月に原子力規制委員会(NRC)が同機への燃料装荷と運転開始を許可したことから、ジョージア・パワー社は同年10月に燃料を装荷している。今回の発表でサザン社は、4号機についても冷態機能試験が昨年12月に完了した事実に言及。現在は機器・システムの試験を実施中で、最新のタイムスケジュールは残りの作業量とこれまでの経験に基づいていると説明した。(参照資料:サザン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Feb 2023

- NEWS

-

非水冷却炉 | 米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況非水冷却炉従来の原子炉が冷却材に水を使用するのに対し、非水冷却型の原子炉は、熔融塩、液体金属(ナトリウム、鉛)、または気体(ヘリウムなど)を使用するタイプのものだ。これらの原子炉設計では、冷却用に大量の水を必要としないため、立地がより容易になると言われている。熔融塩炉MCFRテラパワーが開発中の塩化物熔融塩高速炉(MCFR, Molten Chloride Fast Reactor)は、燃料と冷却材に塩化物熔融塩を使用し、核分裂反応をより効率的に行う高速炉型原子炉。従来の原子炉よりも高温で運転できるため、発電効率が高く、プロセス熱や熱貯蔵の可能性もあるという。「MCRE」の概念図 ? Southern Company米大手電力会社であるサザン・カンパニーは2021年11月、世界初の高速炉型の熔融塩実験炉「塩化物熔融塩実験炉(MCRE, Molten Chloride Reactor Experiment)」の設計、建設、運転を行う協力協定をDOEと締結した。サザンが主導するMCREプロジェクトは、ARDPのうちの「将来実証リスク削減プログラム」に選ばれており、7年間の投資額1億1,300万ドルのうち、DOEが9,040万ドルを負担する。MCREは、共に研究開発を実施しているテラパワーのMCFR技術の商業化に資するもので、テラパワーのほか、INL、コア・パワー、オラノ・フェデラル・サービス、米国電力研究所(EPRI)、3Mが参画し、共同でプロジェクトを進める。今後、MCREをINLの敷地内に建設、熱出力は500kW未満で2026年の運転開始をめざしている。KP-FHRケイロス・パワーが開発中のKP-FHR(Kairos Power Fluoride salt-cooled High temperature Reactor)は、電気出力14万kWで、冷却材として低圧の液体フッ化物塩を用い、燃料には3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用。固有の安全性を保持しつつ、電力と高温の熱を低コストで生産するというもの。ケイロスは現在、商業規模のKP-FHRを小型化した低出力実証炉「ヘルメス」をテネシー州オークリッジに建設し、2026年の運転開始をめざしている。ケイロスはヘルメスの開発により、今後商業規模のKP-FHRの開発につなげたい意向だ。なおヘルメスは熱のみを生産し、電力は生産しない。「ヘルメス」の完成予想図 ?KAIROS POWER LLCケイロスは2020年12月、ARDPの「将来実証リスク削減プログラム」に選定され、DOEから資金提供(7年間で総額3億300万ドル)を受け、ヘルメスの開発に取り組んでいる。またヘルメスの開発には、TVAが設計、許認可、建設、運転などの面で協力している。高速炉Natrium「Natrium」は、電気出力34.5万kWの原子炉で、小型モジュール式高速炉「PRISM」を開発したGEHとテラパワーが共同で開発している。これに熔融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを組み合わせることで、必要に応じて出力を50万kWまで拡張し、5.5時間以上稼働し続けることができるという。両社はこのエネルギー貯蔵システムについても2020年8月から共同開発を進めており、2020年代後半に実質的な利用開始をめざしている。Natrium炉とエネルギー貯蔵システムの完成予想図 ?TerraPower, LLCNatriumをめぐっては、DOEが2020年10月、ARDPの「先進原子炉実証」における支援対象の2つのうちの1つに同炉を選定、今後7年間で運転開始を実現するため、同じく選定されたX-エナジーの「Xe-100」と併せて総額32億ドルを交付する。またテラパワーは2021年6月、Natriumの実証炉をワイオミング州ケンメラーにある石炭火力発電所跡地に建設することで同州および同州を含む西部6州に電力を供給するパシフィコープと合意、2023年中頃にも建設許可を申請する意向だ。このプロジェクトには、日本原子力研究開発機構(JAEA)や三菱重工業などが技術協力を実施する予定。なおテラパワーは、米マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏が会長を務める原子力開発ベンチャー企業。高温ガス炉Xe-100X-エナジーが開発中の「Xe-100」は、第4世代のHTGR(高温ガス炉)で、一基当たりの電気出力は約8万kW、熱出力は20万kWである。これを4基設置した発電プラントでは32万kWの発電が可能になるだけでなく、電気出力とプロセス熱の生産量を柔軟に変更することができる。海水脱塩や水素生産など幅広い分野に適用可能で建設工期が短縮されるほか、物理的にメルトダウンが発生せず、冷却材の喪失時にも運転員の介入なしで安全性が保たれるという。「Xe-100」の概念図 ©X Energy, LLCXe-100を4基備えた最初の発電所建設については、西海岸最北に位置するワシントン州の2つの公益電気事業者が2021年4月、X-エナジーと「3社間エネルギー・パートナーシップ」のための了解覚書を締結し、2027年までに同州での建設をめざしている。また、2022年6月にはメリーランド州のエネルギー管理局が、州内の石炭火力発電設備のリプレースとして、同設計の経済的実行可能性や社会的便益の評価などを開始した。さらには、米化学大手のダウと同8月、メキシコ湾岸施設へのXe-100の建設に向け基本合意した。X-エナジーはまた、2022年4月に商業規模の「TRISO-X燃料製造施設(TF3)」をテネシー州オークリッジの「ホライズンセンター産業パーク」内で建設すると発表、すでに建設許可申請書をNRCに提出済である。続く10月には、TF3の起工式が行われた。操業開始は早ければ2025年に予定しており、Xe-100とその他の次世代原子炉に燃料を供給する予定だ。なおXe-100は、テラパワーのNatriumとともにARDPの「先進原子炉実証」における支援対象の1つ。また米国外では、カナダのOPGが2022年7月、Xe-100をカナダ国内で幅広く産業利用する可能性を探るため、X-エナジーと協力する枠組協定を締結した。Xe-100を用いて産業界の脱炭素化を促すことが狙いで、具体的には、オイルサンドから石油を抽出する事業や鉱山での採掘事業などでの応用が想定されている。その他、X-エナジーは2019年11月、ヨルダン原子力委員会とXe-100を2030年までに建設する基本合意書に調印している。Xe-100は、カナダ原子力安全委員会(CNSC)による許認可前ベンダー設計審査(Pre-licensing Vendor Design Review, VDR)のフェーズ2が進行中である。VDRはベンダーの要請に応じてCNSCが提供するオプションサービスで、ベンダーの原子炉技術に基づき、CNSCスタッフが設計プロセスの初期段階でフィードバックを提供する仕組。フェーズ1:規制要件全般への適応性評価、フェーズ2:ライセンス取得に基本的な障壁となり得るものに関する事前評価、フェーズ3:フェーズ2の評価結果のフォローアップ--の3フェーズに分かれる。米国で開発中のその他の主な非水冷却炉SMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見る本文に戻る

- 30 Jan 2023

- STUDY

-

米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況2023年1月30日世界では今、気候変動の緩和やエネルギー・セキュリティの強化などを背景に、原子力発電への期待が高まっている。多くの国で安全性や効率性をより一層高めた次世代原子炉の開発が盛んに行われており、とりわけ、SMRと呼ばれる小型の原子炉に注目が集まっている。SMRとは、Small Modular Reactorの略で、日本では一般的に小型モジュール炉と呼ぶ。1基あたりの電気出力が30万kW以下で、従来の約3分の1。1基の規模は小さいが、単基でも複数基でも配備可能なため、エネルギー需要が少なく送電網の規模が小さい地域では1ユニットで、従来の電源設備のリプレースなら複数ユニットで、といったように立地条件に応じた配備が可能だ。「VOYGR」発電所の完成予想図 ©NuScale Power, LLCまたSMRは、機器やシステムは工場で製造され、モジュール化して立地サイトへ搬送、プレハブのように現地で組み立てることができるため、工期短縮やコスト削減が期待されている。その他、電力以外の用途、例えば、地域暖房や工業プロセスへの熱供給、水素製造、海水淡水化などの用途に利用可能なものもあり、脱炭素化が難しいとされる産業分野での利用が期待される。さらにSMRは負荷追従運転に優れているため、今後大量導入が見込まれる出力変動性の高い再生可能エネルギーとの組み合わせにもマッチし、電力システムの信頼性向上に寄与すると言われている。SMRの中でも熱出力2万kW以下、または電気出力1万kW以下の超小型のものはマイクロ炉と呼ばれ、その多くはトラックや輸送コンテナで運べるほどの規模である。ディーゼル発電機を利用している離島や遠隔地、鉱山サイト、軍事基地での利用から災害救助活動などに至るまで、小型分散型電源として多目的な利用が見込まれており、これまでの大型炉では実現が難しかったニッチな電力・エネルギー市場向けへの導入が想定されている。工場から運搬される高温ガス冷却炉EM2のイメージ図 ©General Atomicsこのように、SMRはさまざまな用途が期待されているのだが、開発の実態はどうだろうか。国際原子力機関(IAEA)によれば、開発が進められているSMRは世界で80以上あるとのことだが、すでに運転を開始しているのはロシア(ロシア極東地域チュクチ自治管区内のペベク)の海上浮揚型原子力発電所であるアカデミック・ロモノソフと中国(山東省栄成の石島湾)のHTR-PM、の2つだけである。その他、アルゼンチンのCAREM25や中国の玲龍一号、ACPR50S(海上浮揚型)の建設が現在進められているが、他は全て開発中であり、いわば机上の「ペーパー・リアクター」なのだ。最も開発が盛んな米国でも、数基が2020年代末の運転開始をめざして、開発中という状況だ。今、米国では、老朽化した石炭火力発電所のリプレースや遠隔地・鉱山で使用されているディーゼル発電機の代替として、また鉄鋼、化学などの製造部門における熱利用・水素製造などのニーズを背景に、多くの企業がさまざまなタイプのSMR開発に取り組んでいる。米国政府も気候変動やエネルギー・セキュリティの観点から、原子力のイノベーションと利用拡大を重要視している。そして何よりも、ロシアへのエネルギー依存からの脱却をめざし、次世代原子炉の開発と実証に向け、数十億ドル規模の投資を行っている。米国の原子力産業界を代表する組織である米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニック理事長兼CEOは、2022年6月に行った講演のなかで、電気事業者に対して実施した聞き取り調査を紹介。米国の電気事業者が2050年までに新たに9,000万kWの原子力新設を検討中であることを明らかにした。もしこれら全てがSMRで建設されるとすれば、約300基というとんでもない規模のSMRを建設することに相当する。ロシアの海上浮揚型原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ」 ©The State Atomic Energy Corporation ROSATOM実際に、SMR開発が盛んな米国の状況を見てみよう。主な開発プロジェクトを炉型別に表にまとめ、開発予定サイトや導入時期、政府による資金援助まで、その開発状況を紹介する。SMR建設の最新状況を表で見る米国で開発中の主なSMR出典:全米公営事業委員協会(NARUC)委託の調査報告書「重要なクリーンエネルギー資源としての原子力」などを基に原子力産業新聞が作成先進的原子炉実証プログラム(ARDP)表を閉じるSMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見るこのように、米国のSMRの中には開発サイトや導入時期が具体化しているものもある。UAMPSのニュースケール・パワー・モジュール「VOYGR」は2029~2030年の導入を目指しているほか、テラパワーのNatrium(2028年導入)とX-エナジーのXe-100(2027年導入)は米エネルギー省(DOE)の先進的原子炉実証プログラム(ARDP)のうち、7年以内の導入目標を掲げた先進原子炉実証対象に選ばれている。なおARDPとは 、官民コストシェアリングにより先進炉の実証を加速するプログラムで、具体的には①先進原子炉実証(運転目標7年以内)②将来実証リスク削減(運転目標10~14年以内)③先進炉概念2020(ARC-20、運転目標2030年代半ば)――の3つがある。米国内だけではない。米国発のSMRを海外輸出しようとする動きも盛んだ。2022年11月にエジプトで開催されたCOP27では、米国のジョン・ケリー気候問題担当大統領特使が、2つのSMR海外展開プロジェクト(①ウクライナでのSMRを用いた水素製造実証プロジェクト②欧州の石炭火力をSMRでリプレースするプロジェクト)を発表した。このほかにもCOP27ではSMRの途上国での利用可能性が大いに議論された。IAEAのグロッシー事務局長も SMRのグローバル化が進んでいると指摘し、特に、原子力を新規建設する際の課題である「リードタイム」が短縮されると大きな期待を寄せた。ただし誤解してはいけないのは、SMRは万能ではないということだ。日本のように、立地点が限られ、かつ、しっかりとした送電グリッドが形成されているケースでは、事業者が SMRを選択するか疑問である。国は、廃炉となったプラントの建て替えを想定し革新炉開発を進める方針だが、既存炉と同程度の出力を確保するためにはSMRを4〜5基連結する必要があり、それは必ずしも経済的だと言えない。グロッシー事務局長も、必要となる設備容量は国ごとに異なると指摘し、大型炉が相応しいケースも多いと言及。SMRはどちらかというと開発途上国向けの選択肢になるのでは、との見方を示している。■文/原子力産業新聞編集部

- 30 Jan 2023

- STUDY

-

マイクロ炉 | 米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況マイクロ炉一般的に熱出力2万kW以下(または電気出力1万kW以下)の超小型の原子炉であるマイクロ炉をいくつか紹介する。マイクロ炉は、送電網が整備されていない遠隔地での利用やディーゼル発電機の代替、地域暖房や水素製造など熱の利用も可能である。また、トラックでの輸送が可能なコンパクトなタイプのものもある。マイクロ炉・液体金属高速炉オーロラ「オーロラ」は先進的原子炉開発企業オクロが開発した液体金属高速炉のマイクロ炉で、電気出力は0.15万kW。HALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を燃料として使用するが、原子炉の冷却に水を使わず、同社によれば少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給を続けることができる。「オーロラ」発電所の完成予想図 ?Oklo Inc.オクロは同設計をDOE傘下のINL敷地内で2025年の運転開始をめざしており、DOEも2019年12月にINLでのオーロラ建設を許可した。これを受けて、オクロの子会社であるオクロ・パワーは2020年3月、非軽水炉型の先進的SMRとしては初の建設・運転一括許認可(COL)をNRCに申請。NRCスタッフは同年6月にこの申請を受理し、審査を進めていた。しかし、NRCは2022年1月、設計の安全面など複数のトピックスについて情報不十分との判断から、オクロのCOL申請を却下すると発表。その後同年9月、オクロは将来の許認可活動を支援するための同社の関与案をまとめた許認可プロジェクト計画(LPP)をNRCに提出し、許認可活動を再開した。またオクロは2021年6月、オーロラに使用する先進的原子炉燃料の製造技術とリサイクル技術の商業化に向け、DOEの技術商業化基金(TCF)からの支援を獲得。DOEおよび傘下のアルゴンヌ国立研究所(ANL)と合計200万ドルのコスト分担型官民連携プロジェクトを実施するというもので、電解精製技術を使って放射性廃棄物を転換し先進的原子炉燃料を製造するほか、使用済燃料のリサイクル化を図る技術の商業化を進めていく。これらを通じて放射性廃棄物の量を削減し、燃料コスト削減をめざす考えだ。マイクロ炉・高温ガス炉BANRBWXテクノロジーズ(BWXT)の「BANR(BWXT Advanced Nuclear Reactor)」は、電力網の未整備地域や遠隔地での利用を想定した、電気出力1,000~5,000kWの輸送可能な極小原子炉の高温ガス炉。電気、プロセス熱、またはその両方を出力するコージェネレーション・モードなど、出力に柔軟なオプションを提供する。マイクロ炉のサイズ感 ?Idaho National LaboratoryBANRは2020年12月、DOE・ARDPの「将来実証リスク削減プログラム」の1つに選ばれた。また国防総省戦略的能力室(DOD-SCO)は2022年6月、同省の「プロジェクト・ペレ」と呼ばれる軍事作戦用の可搬式マイクロ原子炉の設計・建設・実証プロジェクトにBWXTの高温ガス炉(HTGR)を選定、今後、2024年までにHTGR原型炉をINLに設置する予定だ。HALEU燃料の3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用する同炉では、INLがその後、最大3年にわたって様々な実験プログラムを実施する。具体的には、同炉の操作性や分散型電源としての性能を確認するほか、システムの分解と再組立て実験を含む可搬化の実証も行う。マイクロ炉・高温ガス炉MMRウルトラ・セーフ・ニュークリア(USNC)のMMR(Micro Modular Reactor)は電気出力0.5~1万kWで、シリコン・カーバイドで層状に被覆されたウラン粒子を燃料に用いる小型モジュール式HTGR。20年の運転期間中に燃料を交換する必要がなく、いかなる事故シナリオにおいても、物理的な対応なしですべての熱が受動的に環境中に放出されるという。MMRの完成予想図 ?ULTRA SAFE NUCLEARカナダのエネルギー・プロジェクト企業のグローバル・ファースト・パワー(GFP)はすでに2019年3月、パートナー企業であるUSNCのMMRをオンタリオ州チョークリバー・サイトで建設するため、SMRとしては初の「サイト準備許可(LTPS)」をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に申請した。また、米国のイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(UIUC)は2021年6月、USNC社製MMRの試験研究炉を将来学内で建設するため、NRCに「意向表明書(LOI)」を提出した。また2022年2月には、MMRの建設に向けた実行可能性調査でアラスカ州の電力共同組合と協力中であることが明らかになった。さらにUSNCは2022年8月、MMRに使用する3重被覆層・燃料粒子「TRISO」と「完全セラミックマイクロカプセル化(FCM)燃料」のパイロット製造(PFM)施設をテネシー州のオークリッジで開所、MMR用燃料の試験と性能認定を実施する計画である。米国で開発中のその他の主なマイクロ原子炉SMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見る本文に戻る

- 30 Jan 2023

- STUDY

-

水冷却炉 | 米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況水冷却炉従来の原子炉と同様に、冷却材に水を使用するタイプ。成熟した従来技術の応用であり、開発のハードルも低いと評される。軽水炉型SMR(PWR)ニュースケール・パワー・モジュール「VOYGR」ニュースケール・パワーが開発する「NuScale Power Module (NPM)」は、1つの発電所に最大12基設置可能なPWRタイプのSMRで、運転システムや安全系には重力や自然循環などを活用、すべてのモジュールが地下プール内に収められる設計となっている。設置基数に応じて出力92.4万kWの「VOYGR-12」、46.2万kWの「VOYGR-6」、30.8万kWの「VOYGR-4」と定め、米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月にモジュール1基の出力が5万kWのNPMに対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給、2023年1月19日には設計認証(DC, Design Certification)を発給した。ニュースケールは出力7.7万kW版のモジュールについても、SDAを2023年1月1日に申請した。VOYGR-6 ©NuScale Power, LLC「NPM」の初号機については、西部6州の電気事業者48社で構成されるユタ州公営共同事業体(UAMPS)が1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを6基備えた「VOYGR-6」をアイダホ国立研究所(INL)敷地内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始をめざしている。その他、Xcelエナジーやデイリーランド電力共同組合が、VOYGR導入の可能性を検討・評価している。米国外では、カナダやチェコ、エストニア、ポーランド、ルーマニアなどの企業が国内でのVOYGR建設を検討しており、それぞれが実行可能性調査などの実施でニュースケールと了解覚書を締結。とりわけルーマニアでは、同国南部の石炭火力発電所跡地に出力7.7万kWのNPMを6基備えた「VOYGR-6」の2028年頃の完成をめざして、動きが活発化している。また、ニュースケールは2022年1月、英国で洋上風力発電などのクリーンエネルギー事業を展開するシアウォーター・エナジーと風力発電とSMRを組み合わせたハイブリッド・エネルギー・プロジェクトをウェールズで進めていくため、協力覚書を締結している。さらに初号機建設に向けた主要機器の製造についても、ニュースケールは韓国の斗山エナビリティ(=Doosan Enerbility, 2022年3月に「斗山重工業」から社名変更)と2022年4月、主要機器の製造を本格的に開始する契約を締結、早ければ今年中にも原子炉圧力容器の鍛造材生産を始め、2023年後半から本格的な機器製造を開始する。なお日本の日揮やIHI、国際協力銀行もニュースケールにそれぞれ出資している。VOYGRは、カナダ原子力安全委員会(CNSC)による許認可前ベンダー設計審査(Pre-licensing Vendor Design Review, VDR)のフェーズ2が進行中である。VDRはベンダーの要請に応じてCNSCが提供するオプションサービスで、ベンダーの原子炉技術に基づき、CNSCスタッフが設計プロセスの初期段階でフィードバックを提供する仕組。フェーズ1:規制要件全般への適応性評価、フェーズ2:ライセンス取得に基本的な障壁となり得るものに関する事前評価、フェーズ3:フェーズ2の評価結果のフォローアップ--の3フェーズに分かれる。SMR-160「SMR-160」は、ホルテック・インターナショナルの子会社であるSMR,LLCが開発中の次世代炉で、事故時にも外部からの電源や冷却材の供給なしで炉心冷却が可能な受動的安全系を備えている。ホルテックは、2020年12月に米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プログラム」(ARDP, Advanced Reactor Demonstration Program )による支援金の対象企業として選定された。ARDPで、SMR-160は「実用化時期:2030~34年」のカテゴリーに位置付けられており、資金援助額は7年間で1億1,600万ドル。ホルテックは、同SMRで2025年までにNRCから建設許可の取得をめざしており、NRCとの関係協議はすでに始まっている。「SMR-160」の完成予想図 ©Holtec InternationalDC審査は未だ申請していないが、初号機の建設候補地としてはニュージャージー州の閉鎖済のオイスタークリーク原子力発電所の跡地を検討中。その他、ホルテックは2022年7月、エンタジーと同社のサービス区域内にある既存サイト1か所以上で、SMR-160を1基以上建設する実行可能性調査で協力覚書を締結した。米国外では、ウクライナでのSMR-160展開に向け、ウクライナの国営原子力発電企業エネルゴアトムらとコンソーシアム・パートナーシップ(国際企業連合)を2019年6月に正式に結成している。また2022年9月にはチェコ電力(ČEZ)とテメリン原子力発電所でのSMR-160の増設に係る評価継続で覚書を締結した。軽水炉型SMR(BWR)BWRX-300「BWRX-300」の完成予想図 ?GEHGEH(GE日立・ニュクリアエナジー)と日立GEニュークリア・エナジーが開発する「BWRX-300」は電気出力30万kWのBWR型SMR。GEHによると、2014年にNRCからDCを取得した第3世代+(プラス)のGEH製設計「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用。CO2排出量の削減目標を達成する一助になるだけでなく、建設と運転に伴うコストも従来の大型原子炉と比べて大幅に削減可能であるという。「BWRX-300」自体は今のところNRCのDC認証を受けていない。米国内では、テネシー峡谷開発公社(TVA)が2022年後半または2023年初頭にもテネシー州クリンチリバーサイトへの建設許可を申請し、2032年までに完成させる予定だ。カナダでは、州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)は2021年12月、早ければ2028年までに既存のダーリントン原子力発電所内で完成させるSMRとして「BWRX-300」を選択、2022年10月には建設許可をカナダ原子力安全委員会(CNSC)に申請している。同じくカナダのサスカチュワン州営電力も2022年6月、同州内で2030年代半ばまでにSMRを建設する場合は「BWRX-300」を採用すると表明、9月にはSMR導入候補地域2か所(サスカチュワン州のエステバンとエルボー)の選定を発表した。カナダ以外では、ポーランド最大の化学素材メーカーであるシントスが2021年12月、同社のグループ企業がポーランドの石油精製企業であるPKNオーレンと合弁企業を設立し、SMRの中でも特に、「BWRX-300」の建設に重点的に取り組む方針を発表した。「BWRX-300」の概念図 ©GEHSMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見る本文に戻る

- 30 Jan 2023

- STUDY