キーワード:米国

-

中部電力 SMR開発で米ニュースケール社に出資へ

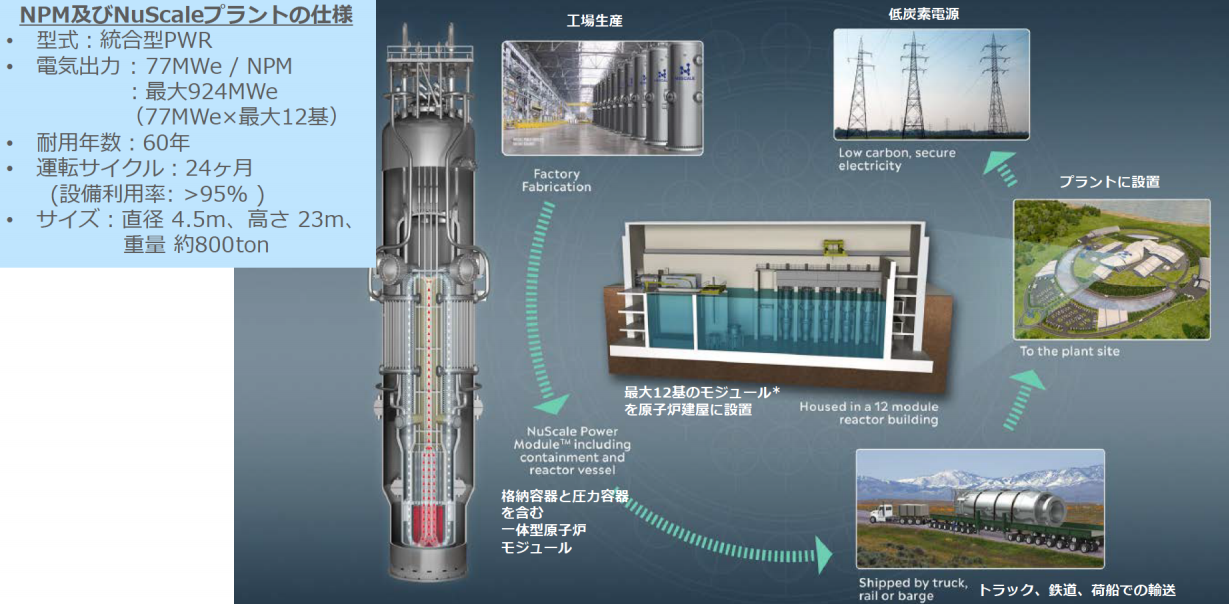

中部電力は9月7日、小型モジュール炉(SMR)開発企業の米国ニュースケール社へ出資を行うことを決定し、国際協力銀行(JBIC)が保有する一部株式の持分譲渡に関する契約を締結したと発表した。ニュースケール社に対する日本の企業・金融機関による出資は、2021年の日揮・IHI、2022年のJBICに続くもの。〈中部電力発表資料は こちら〉ニュースケール社は、2007年にSMR開発を目的として設立された米オレゴン州立大学発のスタートアップ企業。同社が開発するSMRは、電気出力5~7.7万kWのモジュール炉を最大12基設置する統合型PWRで、蒸気発生器と圧力容器の一体化による小型かつシンプルな設計で安全性・信頼性を向上。再生可能エネルギー電源と組み合わせ調整する負荷追従運転や自然災害時における緊急電力供給としての利用が可能なほか、工場での組立て・輸送が簡単なモジュール工法により、工期短縮、初期投資の抑制も図られる。同社では、米エネルギー省(DOE)の支援で開発を進め、2029年に初号機をアイダホ国立研究所内で運転開始することを目指しており、2020年には電気出力5万kW版のSMRについて、米原子力規制委員会(NRC)による設計認証(DC)審査がSMRとしては初めて完了している。米国政府は2013年以降、ニュースケール社に対し530億円を投じ開発を支援(2022年2月時点)。2020年には、先行き10年間で運営主体に対し、およそ14億ドルの追加支援を行うことを発表している。中部電力では、ニュースケール社による事業拡大の将来性を「SMR開発のトップランナー」と期待し、今回の出資を通じ「次世代技術の社会実装を推進することで、当社の企業価値の向上を目指していく」としている。

- 08 Sep 2023

- NEWS

-

米空軍省 オクロ社製マイクロ原子炉をアラスカに配備へ

米空軍省(DAF)の「エネルギーと施設および環境問題担当・空軍次官局(SAF/IE)」は8月31日、アラスカ州のアイルソン空軍基地に設置を計画しているマイクロ原子炉のベンダーとして、オクロ社(Oklo Inc.)を暫定的に選定した。DAFが進める「マイクロ原子炉パイロット・プログラム」に則して、国防総省(DOD)の国防兵站局(DLA)がDAFとDODを代表して、オクロ社に「発注意向書(NOITA)」を発出。オクロ社はアイルソン基地でマイクロ原子炉の設計・建設と所有・運転を担当し、今後は同炉の建設・運転認可を原子力規制委員会(NRC)に申請する。また、同炉が生産する熱や電力を、30年にわたってDLAに固定価格で販売する長期契約の締結を目指す。 オクロ社が開発したマイクロ原子炉は、燃料としてHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を使用する液体金属冷却高速炉「オーロラ(Aurora)」で、電気出力は0.15万kW~5万kW。同社によると、燃料交換なしで少なくとも20年間熱電供給することが可能である。DAFのパイロット・プログラムは、2019年に成立した米国国防権限法(NDAA2019)がDODに要求していた事項への対応計画として進められている。DODを構成する3省の一つであるDAFは、要求事項に沿って原子炉の設置点を選定するのにあたり、2020年9月に「関係情報の提供依頼書(RFI)」を産業界等に向けて発出した。2021年にアイルソン基地を設置点として選定した後は、2022年9月にDLAと共同で設置原子炉の「提案依頼書(RFP)」を発出しており、今後は2023年中にベンダーを確定しNRCを交えた許認可関係の活動を開始する。その後、2025年に着工して2027年末までに試運転を開始するなど、NDAA2019の要求通り10年以内にマイクロ原子炉を完成させる方針である。SAF/IEはマイクロ原子炉について、「固有の安全性を有する無炭素エネルギー源であり、炉心の過熱を防ぐために、変化する条件や需要を自動的に調整する能力を備えている」と指摘。「送電網から切り離された場所でも発電が可能なだけでなく、CO2の削減にも貢献するなど、重要な国防インフラへの電力供給源としては有望だ」と評価している。DODでエネルギーと施設および環境の問題を担当するB.オーウェンズ国防次官補は、DAFによる今回の発表について、「米国の国益に資する国産技術の開発促進にDODがどのように投資し続けていくか示したもの」と指摘。「国産の先進的原子炉をさらに多くの地点で建設し、軍事施設に対する電力供給と内部設備の信頼性が一層確保されるよう、プロジェクトの進展を絶えず注視し、国防関係の他の省とも協力していきたい」と述べた。オクロ社のJ.ドワイトCEOも、「国家の安全保障を強化しつつCO2の排出量を削減し、軍事施設の強靭性を増強する最前線に立てることを誇りに思う」と表明している。(参照資料:SAF/IE、オクロ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Sep 2023

- NEWS

-

米GE社 SMR活用CO2回収で補助金獲得

米国のGE社は8月29日、傘下のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社が開発した小型モジュール炉(SMR)を使って、大気からCO2を直接回収する(DAC)システムの地域ハブを国内に設置するプログラムで、米エネルギー省(DOE)から約255万ドルの補助金を獲得したと発表した。GE社では、電力・エネルギー事業を統合したGEベルノバ社((2024年初頭に上場企業として独立・分社化が予定されている))が原子力発電と再生可能エネルギーを活用したDACシステムの開発をテキサス州のヒューストン近郊で進めており、同地で予備的な実行可能性調査の実施を計画中。同調査にかかる約332万ドルのうち約255万ドルをDOEが2年間で拠出し、年間100万トンのCO2を大気中から回収して地下に貯蔵、あるいは「持続可能な航空燃料(SAF)」の原料等に活用できるか調査する。GE社は今後、同調査の実施範囲や条件を決定するため、DOEと詳細を詰める予定である。DOEは2021年11月に成立した「超党派のインフラ投資法」に基づくプログラムの一つとして、商業規模のDACシステム開発とその地域ハブ開発を推進している。2050年までに年間4億トン~18億トンのCO2を大気中から回収するため、8月11日にはテキサス州とルイジアナ州で計画されている商業規模のDACシステム開発計画に、「DAC地域ハブ開発プログラム」の予算から最大12億ドルを拠出すると決定した。今回はDAC地域ハブ開発の実行可能性と、同ハブの構造設計に関するプロジェクトを19件選定。この中にGEベルノバ社の予備的実行可能性調査プロジェクトが含まれていた。一方、GE社は今年3月、ニューヨーク州ニスカユナにあるGEベルノバ社の研究施設で、DACシステムのプロトタイプ実証が成功したと発表。今回、GEベルノバ社がDOEの補助金交付対象に選定されたことでDACシステムの開発が加速され、2020年代の終わりまでに商業規模のシステムを完成するという目標を達成できると考えている。この調査でGEベルノバ社は具体的に、DACシステムをGEH社製SMRの「BWRX-300」や再生可能エネルギー源と統合可能か調査するが、同社としては、「BWRX-300」の生産する熱や電力を活用することで、低コストで大気中からCO2回収が可能だと強調している。GEベルノバ社はこのほか、同じくDOEの「DAC地域ハブ開発プログラム」で補助金交付先に選定されたイリノイ大学主導の2つのプロジェクトにも、DACシステムの供給者として協力する。同プログラムではまた、イリノイ州のノースウエスタン大学が主導する「原子力を活用した中西部地域のDACハブ開発プロジェクト」も、補助金の交付先の一つに選定されている。同地域は米国でも2番目にCO2排出量が多く、原子力を中心に据えたプロジェクトにDOEは総費用393万ドルのうち300万ドルを拠出している。(参照資料:GE社、DOE①、②の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 05 Sep 2023

- NEWS

-

米オクロ社 マイクロ高速炉の燃料確保でセントラス社との協力拡大

米国の先進的原子炉開発企業であるオクロ社は8月28日、ウラン濃縮企業のセントラス・エナジー社(旧・USEC)との協力を拡大するため、新たな了解覚書を締結した。両社は2021年、オクロ社製のマイクロ高速炉「オーロラ(Aurora)」に装荷するHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の製造施設建設に向けた協力で基本合意書を締結。今後は、オクロ社の「オーロラ」建設とセントラス社によるHALEU燃料の製造を、ともにオハイオ州南部で協力して進め、同地域を米国原子力産業界の将来を担う重要ハブとする方針。同炉の機器製造や同炉が発電するクリーンで安価な電力の売買にも、協力範囲を広げたいとしている。「オーロラ」は冷却材として液体金属を使用するマイクロ高速炉で、電気出力は0.15~1.5万kW。オクロ社の説明では、燃料交換なしで20年以上熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をリサイクルしてクリーン・エネルギーに転換できるという。オクロ社は2019年12月、米エネルギー省(DOE)が進める先進的原子力技術の商業化支援イニシアチブの一環として、「オーロラ」初号機をDOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)敷地内で建設することを許可された。しかし、同社が2020年3月に原子力規制委員会(NRC)に申請した初号機の建設・運転一括認可(COL)は、審査用に提出された情報が不十分だとして2022年1月に却下されている。オクロ社は現在、2026年か2027年にINLで商業規模の「オーロラ」初号機の起動を目指しているほか、今年5月には、将来的に2基目と3基目の「オーロラ」を建設する地点としてオハイオ州南部のパイクトン郡を選定。同郡を含めたこの地域の4郡で構成される「オハイオ州南部の多様化イニシアチブ(SODI)」と、土地の利用に関する合意書を交わしている。一方のセントラス社は、2019年11月にDOEと結んだ契約に基づき、HALEU燃料の実証製造に向けて、独自に開発した新型遠心分離機「AC100M」16台から成るカスケードを、オハイオ州パイクトンの「米国遠心分離プラント(ACP)」サイト内で建設した。NRCは今年6月、完成したカスケードの操業に向けた準備状況を審査し、カスケードの遠心分離機にウランの注入を許可。これを受けて、セントラス社は年末までにHALEU燃料の実証製造を開始するほか、十分な予算や長期の販売契約が確保できれば、最終的に「AC100M」の数を商業規模の120台まで拡大。年間約6,000 kgのHALEU燃料を製造することを検討している。今回の覚書に基づき、オクロ社とセントラス社は今後の協議で、以下の協力活動案のうち1件以上を確定する方針。オクロ社は、将来的に商業規模に拡大されたパイクトンのHALEU燃料製造施設から同燃料を購入する。セントラス社は、オクロ社が将来的にパイクトンで建設する2基の「オーロラ」の発電電力を購入する。セントラス社は、「オーロラ」用の機器をテネシー州オークリッジにある自社の先進機器製造施設で製造し、ACP内でHALEU燃料の製造能力を増強する。両社は将来的に、HALEU燃料を六フッ化ウランから金属ウランに逆転換し「オーロラ」用燃料集合体の製造能力を確立する。セントラス社のD.ポネマン社長兼CEOは、「国産HALEU燃料のサプライチェーンを確立するには、官民の連携協力が不可欠であることは明らかだ」と指摘。「米国では国産濃縮ウランの確保に向けた投資で、オクロ社のような産業界のリーダーから強力な支援を受けるとともに、議会やJ.バイデン政権からも超党派の支持を得ている」と強調した。(参照資料:オクロ社 セントラス・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 30 Aug 2023

- NEWS

-

米ボーグル4号機、燃料初装荷

米サザン社の子会社であるジョージア・パワー社は8月17日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で、ウェスチングハウス(WH)社製の第3世代+(プラス)原子炉AP1000として建設中の4号機(PWR、110万kW)で燃料装荷を開始した。157体の燃料集合体はWH社がサウスカロライナ州の工場で製造したもので、数日間で装荷を完了するとしている。同発電所では先月31日、米国で約35年ぶりに本格着工した同型の3号機(PWR、110万kW)が営業運転を開始。4号機でも燃料の装荷後は、起動試験で一次冷却系や原子力蒸気供給系が設計通りの温度や圧力で動くことを実証し、様々な出力レベルで試運転を実施する。ジョージア・パワー社は、今年の第4四半期か2024年の第1四半期には同機で送電が可能になると予想。同社と両機を共同保有する3社のうち、オーグルソープ電力は「これらの試験が首尾よく進めば、現時点のスケジュールどおり2024年3月に営業運転が開始される」と述べた。同発電所では、すでにWH社製PWRの1、2号機(各121.5万kW)が稼働していることから、4基が揃えば同発電所は米国でも最大規模となる。3、4号機だけでもそれぞれ、50万戸の世帯や企業に無炭素で安全、安価な電力を十分供給できるとジョージア・パワー社は強調している。米国初のAP1000であるボーグル3、4号機は、2013年3月と11月にそれぞれ本格着工したが、2017年3月にWH社が倒産申請したのを受けて、サザン社のもう一つの子会社で3、4号機の運転を担当予定のサザン・ニュークリア社がWH社からプロジェクト管理を引き継いだ。また、2020年には新型コロナウイルスによる感染の影響を軽減するため、建設サイトの労働力を約20%削減するなど、プロジェクトは様々なトラブルに見舞われたが、4号機では今年3月から5月にかけて温態機能試験を実施。7月末には米原子力規制委員会(NRC)から、「同機は建設・運転一括認可(COL)が認定した基準とNRCの規制通りに建設され、運転も行われる見通し」だとする確認事項書「103(g)」がサザン・ニュークリア社に到着。これにより、同機では実質的に燃料の装荷と起動が許可されていた。 WH社によると、AP1000はすでに中国・浙江省の三門発電所と山東省の海陽発電所で、合計4基が2018年以降順次営業運転を開始。ボーグル3、4号機はこれらに続いて、世界で5基目と6基目のAP1000となる。中国ではまた、中国版のAP1000となる「CAP1000」や「CAP1400」が合計6基、三門と海陽、および山東省の栄成石島湾発電所で建設中である。さらに、ポーランドなどの中・東欧地域やウクライナでも複数基のAP1000建設が計画されている。(参照資料:ジョージア・パワー社、オーグルソープ電力、WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Aug 2023

- NEWS

-

残余者利得をもたらす原油の最新事情

一口に原油価格と言っても、産地や油田、生産方法によってその成分には大きな違いがある。従って、価格にも差が生じて当然だ。一般にガソリンやナフサの精製に適した軽油質を多く含む原油の価格は高く、アスファルトや船舶燃料用の重油質の成分が多ければ相対的に安価である。ニュースなどで報じられる原油価格は、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)での先物価格が使われることが多い。この原油先物は中東産ではなく、米国のテキサス州沿岸部を中心に産出されるウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI:West Texas Intermediate)を対象としている。軽質低硫黄原油であるWTIは、2010年頃まで中東産原油の価格を上回る時期がほとんどだった。しかしながら、シェール革命により米国の産油量が急増した2010年代に入ると、サウジアラビア産原油の代表的油種であるアラブライトなどの価格がWTIを上回る状況が続いている(図表1)。ちなみに、NYMEXの先物取引は、最終決裁について、差金決済ではなく現物決済で行わなければならない。つまり、先物の最終取引日には、受け渡し場所として指定されたオクラホマ州クッシングの貯蔵施設において、買い手が売り手から原油を受け取る決まりだ。2020年3月には、新型コロナの感染第1波により原油需要が急減するなか、クッシングの石油貯蔵施設の容量が限界に達するとの観測が台頭、タンクの確保に巨額の費用を要するとの見方から、WTI先物価格が一時マイナスになる異常な状態になった。結局、クッシングの貯蔵施設から原油が溢れることはなかったものの、WTI原油先物の買い手は万が一のリスクを考えなければならない。それもあって、過去1年間で見ると、アラブライトのスポット価格はWTI先物価格を8.60ドル上回っている。足下、WTI原油先物は1バレル=70~75ドル程度での推移だ。一方、IMFが5月に発表した経済見通しによれば、サウジアラビアの財政収支が均衡する原油価格は80.9ドルと推計されている。日々のニュースを見る限り、今の原油価格はこの水準を下回っているように感じるものの、それはあくまでWTI原油先物に他ならない。アラブライトは80ドル台前半で推移しており、サウジアラビアを中心とするペルシャ湾岸の主要産油国にとって、今の原油価格は許容できる範囲内にあると言えるのではないか。OPEC13か国及びロシアなど非OPEC10か国で構成するOPECプラスは、この水準を維持できるよう需要動向を見極めつつ生産割当てを調整すると見られる。 中東で高まる中国の存在感2022年3月、原油価格はWTIで123.70ドル、アラブライトだと134.44ドルの高値を記録している。新型コロナの感染が世界に広がった2020年春以降、OPECプラスは協調して大幅な減産を行った。その結果、世界経済が正常化する過程で需要が急拡大し、需給バランスが崩れたことが主因だ。さらに、資源大国であるロシアがウクライナへ侵攻、安定供給への懸念から化石燃料価格が軒並み急騰したのである。資源消費国は資源主導型のインフレに直面、2022年6月における米国の消費者物価上昇率は前年同月比9.1%に達している。ジョー・バイデン大統領はサウジアラビアなどに増産を要請したが、OPECの中核である中東主要産油国の対応は厳しいものだった。原油価格が急落した際、世界最大の産油国となった米国が十分な減産に応じず、OPECプラスが苦境に立たされたことへの仕返しとも言えよう。もっとも、主要産油国側も価格の高止まりを望んでいたわけではないと見られる。地球温暖化問題が深刻化するなか、原油、天然ガス価格の高騰が続けば、消費国における脱化石燃料化が加速し、産油国は自らの首を絞めることになりかねないからだ。OPECプラスの関心は、原油価格をアラブライトで80ドル程度に維持することにあると考えられる。そうしたなか、当面の原油価格に下押し圧力が強まる可能性は否定できない。理由は中国経済の減速懸念だ。当然のことながら、原油のマーケットは景気と強く連動してきた。1960年以降、世界の実質GDPと原油需要の間には統計的な正の相関が見られる(図表2)。ただし、これまでは大雑把に4つの局面に分けられるのではないか。第1の局面は第2次石油危機までの約20年間だ。先進国を中心とした経済の急成長に対して、原油需要が鋭角的に拡大した。第2の局面は第2次石油危機からリーマンショックまでであり、世界経済の安定成長の下、原油需要の伸びも高度経済成長期と比べてなだらかになっている。さらに第3の局面は、リーマンショックから新型コロナ禍までだ。地球温暖化問題への対応を迫られるなか、省エネ化や代替エネルギーの開発が進み、経済成長に対応した原油需要の伸びはさらに減速した。現在は第4の局面にある。新型コロナ禍を経て、先進国を中心に脱化石燃料化の動きは画期的に速まったのではないか。ちなみに、2021年における世界の原油および石油製品の純輸入量は日量3,813万バレルであり、その29.9%に相当する1,139万バレルを吸収したのが中国だった(図表3)。同国は399万バレルを生産する主要産油国の1つでもあるが、国内の供給だけでは旺盛な需要を賄えなかったわけだ。かつて世界最大の原油輸入国であった米国は、シェール革命により産油量がサウジアラビアを抜いて世界最大になった。その結果、2021年の純輸入量は日量69万バレルに止まっている。米国が外交・安全保障政策の両面で中東への興味を失ったのは、原油の依存度が大きく低下したからだろう。一方、中国にとり、14億人の経済を支える上で、中東およびロシアの資源は生命線とも言える状況だ。1978年9月、米国のジミー・カーター大統領の仲介により、エジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が米国メリーランド州の大統領山荘で3者会談を行い、和平への取り組みで歴史的な合意に達した。大統領山荘の名前を取り、『キャンプデービッド合意』と呼ばれている。今年3月10日、サウジアラビアとイランは国交を回復したが、その会談が行われたのは北京だ。サウジアラビアのアル・アイバーン外相、イランのアリー・シャムハーニ国家安全保障最高評議会書記と共に喜色満面で署名式に臨んだのは、中国共産党の王毅中央委員会政治局員だった。これは、中東における米国と中国のプレゼンスの変化を映す象徴的な例に他ならない。同時に中国経済が今後も中東に大きく依存し、主要産油国との関係を重視せざるを得ない事情も示しているのではないか。逆から考えれば、中東主要産油国にとり、最重要顧客は米国から中国へ換わったのである。従って、今後の原油の国際市況を考える上で、中国の影響は極めて大きいと言えるだろう。その中国経済だが、今年4月、IMFは世界経済見通しにおいて2023年の成長率を昨年10月の4.4%から5.2%へ引き上げた。ゼロコロナ政策が昨年末になし崩しながら解除され、経済の正常化が進んでいたことが背景である。もっとも、このところ、中国の景気には再び不透明感が台頭している。無理な不動産開発が全土で行き詰まり、地方政府の隠れ借金への懸念が高まった。また、国家統計局が発表した6月の雇用統計によれば、都市部における16~24歳の失業率は21.3%に達している。中国人民銀行は、6月20日、事実上の政策金利である1年物、5年物のローンプライムレート(LPR)を0.1%ポイント引き下げた。中国の原油需要量も実質GDPの伸びに連動する(図表4)。ポスト・コロナ期における経済の正常化効果が一巡するなか、今後、成長率が下方修正される可能性は否定できない。その場合、世界最大の石油消費国において需要が伸び悩むとの観測から、原油の国際的な需給関係に影響が及ぶものと見られる。 当面の原油価格は安定へOPECプラスは、6月4日、ウィーンにおいて第35回閣僚会議を開催、2024年における生産割当量を日量4,046万バレルとした。これは、昨年10月に決めた2023年の生産枠である同4,186万バレルを140万バレル下回る水準だ。さらに、サウジアラビアのアブドル・アジズ石油相は、7月に関し自主的に100万バレルを追加減産すると表明した。5月における同国の生産量は998万バレルであり、OPECプラスの割当量を50万バレル下回っていた(図表5)。価格を維持する、強い意欲を示したと言えるだろう。イラク、UAE、クウェートなど他の湾岸主要産油国の産油量も割当量を下回っており、実質的な自主減産で足並みを揃えている模様だ。ただし、中国経済の先行き不透明感から、大きく原油価格を押し上げるには至っていない。他方、昨年12月5日よりG7、EU、豪州はロシア産原油の輸入価格に関し60ドルの上限を設定した。現在、同国の代表的な油種であるウラル産原油の価格はこの上限価格近辺で推移している(図表6)。中東産原油との価格差が大きいため、一定の需要があるからだろう。中国、インド、トルコなど対ロシア政策で西側主要先進国と一線を画す国は、ロシアからの資源調達を増やしている模様だ。ただし、それはロシアを支援すると言うよりは、自国の物価を安定させるため、ロシアの足下を見る形で安く買い付けているのではないか。ロシアによるウクライナ侵攻以降の中国の基本的な姿勢は、少なくとも表面的にロシアへの友好的な態度を示すことで、実はロシア産資源を買い叩くビジネスライクな戦術と言えるかもしれない。戦争継続のため戦費の調達を迫られるロシアとしては、それが分かっていたとしても、中国、カザフスタンなど中央アジア諸国、さらにはトルコやインドを通じて資源輸出を継続し、外貨を稼ぐ必要があるのだろう。OPECプラスは、サウジアラビアを中心に今後も価格の維持を重視すると見られる。原油市況がさらに下落すれば、主要産油国が一段の減産を行う可能性が高い以上、当面、原油価格はWTI先物ベースで70ドル台、アラブライトで80ドル台を中心とした推移になるのではないか。この水準が続く場合、年内は前年同月比で原油価格はマイナスの状態が続くだろう。消費者物価の関連指標は原油価格の動きに3~6か月程度遅れる傾向があるため、来年春頃までは、エネルギー価格が日米欧の物価を押し下げる方向へ機能すると見られる。 二兎を追わなければならない日本長期的に考えた場合、原油価格が再び上昇する可能性は否定できない。世界的な脱化石燃料化の流れにより、新たな油田の開発投資が抑制される結果、少なくとも一定期間、需要と供給のバランスが崩れる可能性があるからだ。2010年代に入り、原油市場を大きく変化させたのは米国のシェール革命だった。世界最大の原油輸入国がわずか10年で世界最大の産油国になった結果、中東産の原油が余剰になり、「逆オイルショック」と呼ばれた大幅な価格の下落を招いたのだ(図表7)。その米国の産油量だが、2020年3月に過去最大となる日量1,310万バレルへ達したものの、新型コロナ禍の感染第1波の影響で同年8月には970万バレルまで落ち込んだ。その後、回復に向かったが、現在は1,230万バレル程度で伸び悩んでいる。シェール・ガス、オイルの有望な鉱床が少なくなったことに加え、ジョー・バイデン政権による環境重視の政策が影響しているのではないか。昨年3月にはWTI原油先物が一時120ドル台となり、米国のインフレが深刻化するなか、バイデン政権は国家備蓄の放出を開始した。その結果、2020年7月に21億バレルに達していた米国の原油在庫は、今年3月末に16億バレルを割っている。これ以上の在庫減少は安全保障に関わるため、備蓄の取り崩しは既に終了した。米国、日本、そして欧州の主要国が軒並み2050年までのカーボンニュートラルを宣言するなか、石油の需要は趨勢的に減少するだろう。原油は探鉱を含めて開発期間が長く、初期投資が非常に重いため、需要先細りの環境下で事業者は設備投資を抑制せざるを得ないと考えられる。価格の上昇期にも米国で原油生産が伸びなかった要因の1つである。中東の主要産油国も同様で、特に産油量の少ない国は既存の油田が枯渇すれば撤退も有力な選択肢になった。一方、原油需要が直ぐに激減するわけではない。中国が不透明要因ではあるものの、世界経済の成長に沿って一時的に原油の消費が増加する局面もあると考えられる。その場合、どこかのタイミングで需要と供給のバランスが崩れ、再び原油価格が急騰、かなりの期間にわたって高止まりするシナリオは十分に起こり得る。サウジアラビアなど主要産油国は、そうした状況下で十分な利益を確保できるよう、長期的な戦略を実践しているのではないか。つまり、価格の上昇を抑えて米国のシェールオイルを含め新規の油田開発を抑え込み、需要国の脱化石燃料化加速を防ぐ一方で、自国の財政収支が悪化しない水準に原油価格を誘導する需給調整である。そうした中、世界経済が次の力強い成長サイクルに入れば、原油をはじめとする資源価格が再びインフレの主役に躍り出る可能性は否定できない。つまり、有力産油国は最後の儲けのチャンスとして残余者利得を得るわけだ。資源のない日本は、国際社会がインフレの時代に突入したとの認識をしっかり持ち続ける必要がある。さらに、再生可能エネルギー、原子力、そして水素・アンモニアの活用により、脱炭素とエネルギーの安定供給の二兎を追わなければならないだろう。

- 08 Aug 2023

- STUDY

-

東北大・ミシガン大 廃止措置でWS開催

東北大学と米国ミシガン大学が共催する原子力発電所の廃止措置に関するオンラインワークショップが8月4日(日本時間)に開催された。元米国原子力規制委員会(NRC)委員長のクリスティン・スビニッキ氏をモデレーターに迎え、両国の行政機関、規制機関、産業界の実務レベルによるパネルディスカッションを通じ、今後、国内で本格化する通常炉の廃止措置が安全・円滑に進捗するための方策を見出すのがねらい。開会に際し、東北大大学院工学研究科の渡邉豊教授は、「米国では既に10基を超える発電炉の廃炉が完了している。その成功事例とともに失敗の経験も学ぶ機会としたい」と、今回WSの意義を述べたほか、両国の学生参加者らに対し「20年後には社会を牽引するリーダーとなる」と、将来の活躍に期待を寄せた。また、ミシガン大原子核工学・放射線科学科のトッド・アレン教授は、原子力発電の有する「クリーンエネルギー」としての価値をあらためて強調。原子力発電所の廃止措置に関し、「成功裏での完遂は社会の信頼を得る上で欠かすことができず、将来のプラント設計に資するとともに、若手が活躍する場の選択肢ともなる」と述べた。両国の廃止措置の現状については、米国電力研究所(EPRI)と電気事業連合会がそれぞれ説明。EPRIからは現在、米国で進行中の12の廃止措置プロジェクトについて、電事連からは中部電力浜岡1・2号機を例に低レベル放射性廃棄物処分の課題やクリアランス((放射能濃度が基準値以下であることが確認されたものを再利用または一般の産業廃棄物として処分できる制度))対象物の再利用に係る取組などが紹介された。パネルディスカッションでは、原子力発電分野で40年以上の経験を有する専門家としてディアブロキャニオン発電所のアル・ベイツ氏が登壇。同氏は、「廃炉は極めて長期にわたるプロジェクト」と強調し、早い段階でのリスク認識、規制側とのパートナーシップ構築を図る必要性を指摘した。スビニッキ氏が日本の廃炉に係るスケジュール感について尋ねたのに対し、原子力規制庁で放射性廃棄物のリスク評価研究に従事する大塚楓氏は、日本では廃止措置の経験が少ないほか、福島第一原子力発電所事故の経験から慎重な判断が求められ、審査に時間を要している現状を説明。また、資源エネルギー庁の安良岡悟氏は、クリアランス制度の必要性に関し、日本の廃棄物処分に係る土地制約や地元理解の難しさにも言及した上で、今後も廃炉に資する知見を謙虚に蓄積していく姿勢を示した。この他、廃炉技術の研究開発、国際機関との連携、アカデミアの考え方と産業界のニーズとのギャップ、若手へのインセンティブ喚起などをめぐり意見が交わされた。

- 07 Aug 2023

- NEWS

-

米国 SMRの初号機建設に向け限定工事認可申請

米ユタ州公営共同事業体(UAMPS)の100%子会社である「無炭素電力プロジェクト社(CFPP LLC)」は7月31日、米国初の小型モジュール炉(SMR)をアイダホ国立研究所(INL)内で建設するため、建設・運転一括認可(COL)申請の最初の部分となる「限定工事認可(LWA)」を原子力規制委員会(NRC)に申請した。CFPP社は現時点でCOL申請書を提出しておらず、これは完全なCOL申請に先立ちLWAを単独で申請した最初の例になる。CFPP社は2024年1月にもCOL申請の残りの部分を提出予定だが、先にLWAを取得することによって、ニュースケール・パワー社製のSMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」(出力7.7万kW版)を6基備えた発電設備「VOYGR-6」(46.2万kW)の建設に向け、初期作業を2025年の半ば頃から開始する方針だ。西部7州の電気事業者約50社で構成されるUAMPSは、様々なエネルギー・サービスを近隣地域に提供するユタ州の機関。SMRなど原子力を中心に発電システムの脱炭素化を図り、クリーンな大気を維持するという独自の「CFPPプロジェクト」を2015年から推進している。2016年2月にエネルギー省(DOE)から、傘下のINLにおけるSMR建設を許可されており、2020年10月にはDOEから、NPMを複数基備えた発電設備の建設・実証を支援する複数年にわたる補助金として最大14億ドルを獲得。UAMPSは同年9月に、非営利企業のCFPP社を設立していた。ニュースケール社は2020年9月、SMRとしては初となる出力5万kWのNPMについて「標準設計承認(SDA)」をNRCから取得した。これはNRCスタッフが同設計を「技術的に許容可能」と判断したことを示すもので、2023年1月にはNRC全体の決定となる「設計認証(DC)」が発給された。同じ月に同社は、7.7万kW版のNPMについてもSDA申請書を提出しており、NRCは8月1日付発表の中で、同申請を正式に受理し審査を開始する方針を明らかにしている。CFPP社は2021年8月から、COLの申請に向けた作業を開始した。この作業には、ニュースケール社の大株主で大手EPC(設計・調達・建設)契約企業のフルアー社が専門的知見を提供、ニュースケール社の許認可手続き専門チームも参加している。建設サイトとなるINLは、アイダホフォールズ市の近郊に約2,300km2の広大な敷地を保有しており、同社はLWAの取得手続きと並行して、初期的建設作業の開始前に国家環境政策法(NEPA)に基づく許可をDOEと協力して取得する。CFPP社のM.ベイカー社長はLWAの取得申請について、「スケジュール通り2029年末までに最初のNPMの営業運転開始を目指す上で、必要不可欠だ」と指摘。COLを取得して建設プロジェクトの全面的な承認を得る前に、LWA取得で建設サイトの作業を出来るだけ進めておきたいとしている。ニュースケール社はすでに2022年12月、UAMPSの「VOYGR-6」建設に必要な最初の長納期品(LLM)製造を韓国の斗山エナビリティ社に発注した。同年4月に両社が締結した契約に基づくもので、原子炉圧力容器(RPV)の上部モジュールを構成する大型鍛造品や、蒸気発生器の配管等を調達する計画だ。(参照資料:CFPP社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 02 Aug 2023

- NEWS

-

米ワシントン州で最大12基のSMR建設へ

米国北西部ワシントン州の電気事業者であるエナジー・ノースウエスト社は7月19日、同州内で最大12基のX-エナジー社製・ペブルベッド式小型高温ガス炉(HTGR)「Xe-100」を建設するため、同社と共同開発合意書(JDA)に調印した。第4世代の小型モジュール炉(SMR)となる「Xe-100」は電気出力8万kW、熱出力は20万kWで、これを12基連結することで最大96万kWの電気出力を得ることが出来る。エナジー・ノースウエスト社は自らが所有・運転するワシントン州内唯一の原子力発電所、コロンビア発電所(BWR、121.1万kW)の隣接区域で「Xe-100」発電所の建設を計画しており、2030年までに最初のモジュールの運転開始を目指す方針である。エナジー・ノースウエスト社は同州内の地方自治体など28の公益電気事業者で構成され、2020年からX-エナジー社と協力して「Xe-100」の建設プランを作成していた。当初は「Xe-100」を4基備えた発電設備の建設を計画していた。今回のJDAでは「Xe-100」の商業化に向けて、立地点や建設スケジュールの詳細等を明確化した。今後は、同炉の許認可手続きや規制事項への対応等を共同で決定していく。米エネルギー省(DOE)は2020年10月、「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」における初回支援金の交付対象の一つとしてX-エナジー社を選定した。「Xe-100」の実証炉建設に向けた支援金として、DOEは同プログラムから今後7年間で総額12億ドルを交付。これらの一部は、同炉で使用する3重被覆層・粒子燃料(TRISO燃料)の商業規模の製造施設を、テネシー州オークリッジで建設する計画にも利用されている。「Xe-100」の実証炉については、素材関連企業のダウ(Dow)社がメキシコ湾沿いにある同社施設の一つで建設するため、2022年8月にX-エナジー社と基本合意書を締結。今年5月には、同社は「Xe-100」の立地点として、テキサス州メキシコ湾岸のシードリフト市を選定した。同社が2001年に合併吸収したユニオン・カーバイド社(UCC)の製造施設で2026年に実証炉を着工し、ARDPの一環として2020年代末までにその性能を実証するとしている。エナジー・ノースウエスト社のB.シュッツCEOは、同社の使命は米国の北西部地域にクリーンで信頼性の高い安価な電力を供給することだと説明。その上で、「この地域が送電網を将来的にクリーンなものに変える際、信頼性の高い無炭素電源が新たに必要なのは明らかだ。X-エナジー社の先進的原子炉技術はCO2を多量に排出する発電システムにとって最適の、理想的な特性を多く備えている」と強調した。なお、合同会社((合同会社(LLC)は出資者(会社の所有者)と経営者が同一。設立費用が安く決算公告や役員重任登記が不要で、剰余金分配の制限がないというメリットがある。))であるX-エナジー社(X-Energy, LLC)は昨年12月、特別買収目的企業(SPAC)((未公開会社の買収を目的として設立される法人。))のアレス・アクイジション社(Ares Acquisition Corporation) と最終的な合併契約を締結している。手続きは今夏中に完了すると見込まれており、合併後は「X-Energy, Inc.」の新名称でニューヨーク証券取引所に上場する予定である。(参照資料:X-エナジー社、エナジー・ノースウエスト社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 Jul 2023

- NEWS

-

米オクロ社 SPACとの合併で上場へ

対話型人工知能「ChatGPT」の開発者、S.アルトマン氏が会長を務める米国のオクロ社(Oklo Inc.)は7月11日、同氏がCEOとして統括している特別買収目的企業(SPAC)((未公開会社の買収を目的として設立される法人))のアルトC・アクイジション社(AltC Acquisition Corp)との合併を発表した。この合併により、先進的原子炉開発企業のオクロ社は同じ名前でニューヨーク証券取引所に上場し、開発中の次世代型マイクロ高速炉「オーロラ(Aurora)」の商業化を加速する。合併手続きは、両社の株主の承認を経て来年初頭にも完了する見通しである。「オーロラ」は燃料としてHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~1.5万kW。燃料交換なしで20年以上の熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をリサイクルしてクリーン・エネルギーに転換すると謳っている。米エネルギー省(DOE)は2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、傘下のアイダホ国立研究所(INL)敷地内での「オーロラ」建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)に「オーロラ」初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請したが、NRCはオクロ社の審査情報提出が不十分として、2022年1月にこの申請を却下している。その約9か月後、オクロ社は将来的な許認可手続きの効率的かつ効果的な推進のため、NRCに事前の協議活動の実施を提案した。現時点では、INLで2026年か2027年に商業規模の「オーロラ」初号機の起動を目指しており、今年5月に同社は商業規模の「オーロラ」を将来的に2基建設する地点として、オハイオ州南部を選定。同地域の4郡で構成される「オハイオ州南部の多様化イニシアチブ(SODI)」と土地の利用に関する合意文書を交わしている。今回の合併でオクロ社の総資本は最大5億ドルに増大、総資産評価額は8億5,000万ドルに達する見通し。これにより「オーロラ」用の資機材調達やサプライチェーンの強化など、初号機建設が加速され、同社は高速炉を用いた高度な燃料リサイクル技術を確立して、「オーロラ」で使用済燃料をクリーン・エネルギーに変換。長期契約で電力を直接販売するというビジネス・モデルを構築し、クリーンで安価、かつ信頼性の高いエネルギーの大規模供給という目標を達成していく。 2013年に創設されたオクロ社は、2015年にアルトマン氏が会長に就任。同氏は「輝かしい未来の実現で重要なのは豊富な知識とエネルギーだ」と指摘しており、原子力の持つ可能性に同氏は長い間関心を抱いてきたという。同氏はまた、「先進的原子力技術の商業化を進める上で、オクロ社は正に最良の企業である」と明言。同社の技術はDOE傘下の国立研究所で30年以上運転された「実験増殖炉II(EBR-II)」で実証済みであり、シンプルな設計により建設に要するコストや期間が縮減されるという。また、INLが2020年2月、使用済燃料からの回収物質の提供を約束したことから、2026年頃の初号機起動に際し必要な燃料とサイトは確保済み。さらに、同氏にとって最も重要な点は、オクロ社がJ.ドワイトCEOのように高度な技術的専門知識を備えた創業者が主導する、強力なチームを備えていることだと強調している。(参照資料:オクロ社、アルトC社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Jul 2023

- NEWS

-

米規制委 実証炉「ヘルメス」の建設許可発給へ

米原子力規制委員会(NRC)は6月15日、ケイロス・パワー社が申請していた同社製「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」の実証炉「ヘルメス(Hermes)」の建設許可について、安全面の評価審査を完了。「建設許可の発給を阻むような安全上の側面は見受けられなかった」と結論付けている。ケイロス社は米カリフォルニア州の原子力技術・エンジニアリング企業で、「ヘルメス」は最終完成版「KP-FHR」の熱出力を約10分の1に縮小した非発電炉となる。テネシー州オークリッジにあるエネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」内で建設し、2026年までの完成を目指している。同社は「ヘルメス」の建設許可申請書を2021年9月と10月の2回に分けてNRCに提出しており、NRCの原子炉安全諮問委員会(ACRS)は同炉の安全面について独自の審査を行った。ACRSは今年5月、その評価報告書をNRC委員長宛てに提出しており、NRCスタッフはこれらの見解に基づき、今回同炉の安全評価文書の最終版を完成させた。同スタッフは今年9月にも「ヘルメス」の環境影響面について評価声明書(EIS)の最終版を取りまとめる予定で、その後はこれらの報告書に関するNRC委員のヒアリングを実施。委員5名がスタッフの審査結果を妥当と判断すれば、年内にも建設許可が発給されると見られている。ケイロス社が開発している商業規模の「KP-FHR」は熱出力32万kW、電気出力14万kWで、冷却材としてフッ化リチウムやフッ化ベリリウムを混合した溶融塩を使用。燃料にはTRISO燃料((ウラン酸化物を黒鉛やセラミックスで被覆した粒子型の燃料))を使う予定で、同炉は固有の安全性を保持しつつ電力と高温の熱を低コストで生成可能になるという。DOEは2020年12月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の対象としてケイロス社の「ヘルメス」を選定した。同プログラムの実施期間である7年間の総投資額は6億2,900万ドルで、そのうち3億300万ドルをDOEが負担し「ヘルメス」を建設。同炉の運転に際しては別途、NRCから運転許可の取得が必要になる。ケイロス社は完成した「ヘルメス」で運転データ等を収集し、2030年代に商業規模の「KP-FHR」建設につなげる方針だ。また、「ヘルメス」の建設計画に対しては、テネシー峡谷開発公社(TVA)が2021年5月に設計、許認可、建設、運転等で協力すると発表。「ヘルメス」を通じて、ケイロス社が出力調整可能で価格も手ごろな「KP-FHR」を市場に出せるよう協力するとしている。(参照資料:米規制委の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 Jun 2023

- NEWS

-

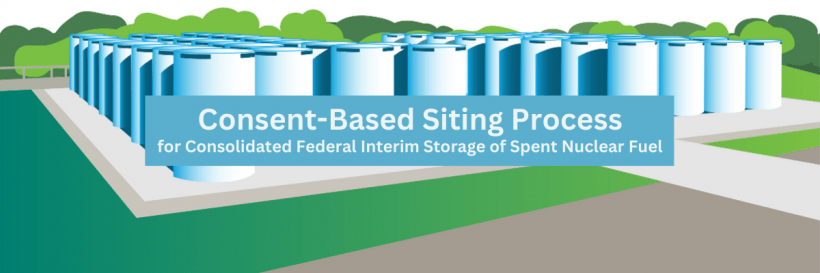

米DOE 中間貯蔵の地元合意を目指し補助金交付

米エネルギー省(DOE)は6月9日、連邦政府の使用済燃料集中中間貯蔵施設を地元の合意を得ながら建設していくため、全米の大学や非営利団体、民間企業などで構成される13のプロジェクト・チームに200万ドルずつ、合計2,600万ドルを交付すると発表した。これらのチームは、「地元の合意に基づく中間貯蔵施設や処分施設の立地プロセス」に関心をもつ地方自治体に関係情報や協議のための資金と要員等を提供するハブ(拠点)となり、自治体との協議や貢献活動を通じて得られた見解等をDOEの立地プロセスや戦略にフィードバックする。DOEは透明性と地元からの支援を確保しつつ、環境にも配慮した立地プロセスの下、施設建設を目指し、13チームと協力して引き続き地方自治体に働きかけていく。また、これと同時にDOEは使用済燃料の長期的な処分に関する研究開発も進め、J.バイデン政権が目標とする「2035年までに送電網を100%クリーン・エネルギー化」と、「2050年までに米国経済のCO2排出量を実質ゼロ化」の達成に不可欠な原子力を推進していく方針だ。DOEは「1982年放射性廃棄物政策法(NWPA)」に基づき、1998年1月末までに各原子力発電所の使用済燃料の引き取りを開始し、深地層最終処分場で処理することになっていたが、2009年にB.オバマ政権がネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画を打ち切った。その後、2012年に政府の有識者(ブルーリボン)委員会が「NWPAを修正して地元の合意ベースで最終処分場の立地を進めつつ、複数の中間貯蔵施設を建設する」と勧告したのを受け、DOEは2017年1月に地元の合意に基づく貯蔵・処分場立地プロセスの案文を作成したが、D.トランプ政権が優先項目を変更したため同プロセスは最終決定しなかった。現時点でDOEは同プロセスの焦点を中間貯蔵施設の建設に当てており、これにより全米の原子力発電所から一先ず使用済燃料を取り出す考えだ。2021年12月に、中間貯蔵施設の立地点選定に向けて地元の合意に基づく立地プロセスを策定するため、情報提供の依頼書(RFI)を関係コミュニティやステークホルダーに対して発出。2022年9月には、得られた225件のコメントその他を集約して報告書を作成している。この立地プロセス案は、①計画の立案と関係能力の構築、②サイトのスクリーニングと評価、③サイトとの交渉および実行―の3段階で構成されており、DOEは実質的に①段階にあることから、今のところ中間貯蔵施設の受け入れ自治体を募集していない。また、2022年12月に議会上院に提出された「2022年放射性廃棄物管理法案」では、地元の合意に基づくサイト選定プロセスや中間貯蔵施設の早期実現に向けた制度などが盛り込まれた。DOEは今回、地理的側面や組織構造の異なる13チームを選定した。これらのチームには全米12州とワシントン特別区の団体が参加しており、今後新たな協力者やコミュニティと関わりを持ち、同プロセスに関する話し合いをさらに進めていく。これらのチームには、米国原子力学会(ANS)をリーダーとしサウスカロライナ州やアリゾナ州の4大学を協力者とするものや、ホルテック・インターナショナル社の主導の下で原子力エネルギー協会(NEI)や広報サービス企業のマクマホン・コミュニケーションズ社が協力しているもの、ノースカロライナ州立大がリーダーとなりカリフォルニア州の複数の先住民コミュニティやディアブロ・キャニオン原子力発電所が加わっているもの、異なる州の複数大学だけで構成されるものなどが含まれている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Jun 2023

- NEWS

-

米英が民生用原子力協力を強化 大西洋宣言

米国のJ.バイデン大統領と英国のR.スナク首相は6月8日、米ワシントンD.C.での会談後、経済分野における両国間の協力強化の枠組「大西洋宣言」を発表。その中で両国は、クリーン・エネルギー経済の構築に向けてクリーン・エネルギー技術産業を支援し、世界の民生用原子力市場からロシアを締め出すため、民生用原子力分野で高次の政府間連携協力を開始することを明らかにした。「クリーン・エネルギー経済の構築」は、両国間の協力を強化する具体的かつ調和のとれた5つのアクション項目の一つで、両国はともにパリ協定の目標達成を目指して、重要技術のサプライチェーンに内在する脆弱性を克服すべく、産業基盤への投資を行うと表明。クリーン・エネルギー経済の構築は良質の雇用を生み出す最も重要な機会となることから、大胆な投資と戦略的な資金提供を実施するとしており、それぞれの国家戦略の遂行に際してクリーン・エネルギーへの移行を確実なものとし、これらのエネルギーを一層安価にするため、適宜協調アプローチを取るとした。また、パリ協定の下で双方が2030年までの意欲的な目標を達成し、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するため、2020年代中に地球温暖化への対処で決定的なアクションを取ることで合意している。具体策の一つとして両国は、クリーン・エネルギーのサプライチェーンについて、1年の期限付きで合同の行動計画を実施すると「大西洋宣言」に明記。同エネルギーの供給と適正価格の保証に向けて、両国合同の実施グループ(JAG)を設置する。将来のクリーン・エネルギー需要に十分応えられるだけの設備建設を両国および第三国で加速するため、JAGで両国が同時並行的に協力していくための短期的アクションを年末までに決定する方針。洋上風力や電気自動車用バッテリーなど主要なクリーン・エネルギーについては、サプライチェーン全体を官民で協議するほか、ストレス・テストも実施して盤石なサプライチェーン構築を目指すとしている。原子力に関しては、双方が互いに補い合う能力を有していることから、両国政府の高官による監督の下で、経済面や安全保障面の連携協力に基づく「民生用原子力パートナーシップ」プログラムを開始する。2030年までに、北米大陸や欧州で米英が原子燃料サイクル全般を手掛け、新たな関係インフラを確立できるよう、JAGはここでも合同アクションの短期的優先項目を設定。ロシアが供給している燃料やサービスへの依存を、実質的に最小限にとどめる。また、行動計画の実施を通じて両国は厳しい核不拡散要件を順守しつつ、地球の平均気温の上昇を産業革命以前との比較で1.5°C増までに抑えるため、小型モジュール炉(SMR)も含めた先進的原子炉を世界中で確実かつ持続的に建設していけるよう、関係活動を支援・牽引していく。このような優先項目を実施することで、両国は「原子力協力合同常設委員会(JSCNEC)」の設置を目指す。年末までに同委を発足させて、JAGが特定する両国共通の短期的優先項目など、政策面の目標達成を目指す協議の場とする考えだ。(参照資料:米国政府、英国政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 Jun 2023

- NEWS

-

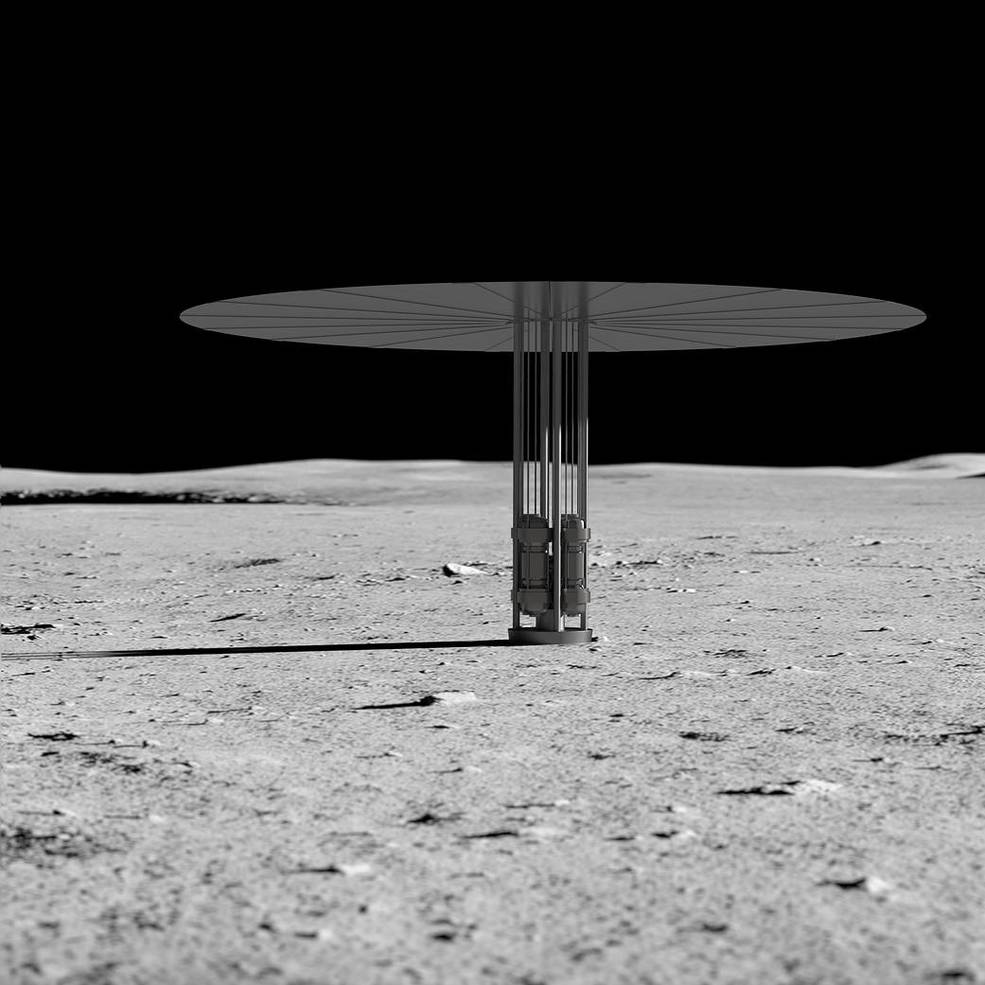

WH社 マイクロ炉の宇宙利用でアストロボティック社と協力へ

米ウェスチングハウス(WH)社は6月1日、マイクロ炉の宇宙利用を視野に航空宇宙局(NASA)や国防総省(DOD)の宇宙開発技術プログラムで協力する可能性を探るため、宇宙用輸送サービス機器の開発企業アストロボティック(Astrobotic)社と了解覚書を締結した。月や火星、その他の惑星軌道上にある宇宙探査機への電力供給や地表面での設置を目指して、WH社は現在、マイクロ原子炉「eVinci」(最大電気出力0.5万kW)の縮小版を開発している。これらの星で行われる研究等の活動に電力を継続的に供給する際、設計がシンプルな同炉は、信頼性の高い自動稼働式の低質量発電システムを月面や人工衛星等に構築する技術として理想的。今回の覚書を通じて、両社は宇宙における原子力技術の適用や輸送サービス・システムの開発に集中的に取り組んでいく。また、両社が本拠地を置いているペンシルベニア州のほか、オハイオ州やウエストバージニア州で、宇宙用原子力サプライチェーンの構築や人材の育成を進める方針だ。WH社は昨年6月、宇宙用原子力技術の開発で協力中のNASAとエネルギー省(DOE)から、月面で稼働可能な核分裂発電システムの設計概念を提案するよう要請された。NASAの主導で有人宇宙飛行と月面着陸を目指す「アルテミス計画」では、2025年に有人宇宙探査機の月面着陸を予定していることから、NASAとDOEはこれに間に合うようWH社を含む3社を選定したもの。3社は月面環境下で少なくとも10年間稼働可能な40kW級核分裂発電システムの予備的設計概念を開発するため、DOE傘下のアイダホ国立研究所と12か月契約を締結、それぞれが約500万ドルの交付を受けていた。NASAによると、核分裂発電システムは比較的小型で軽量なほか信頼性も高く、日射量等の自然条件や場所を選ばずに継続的に電力供給が可能。月面でこのようなシステムの能力を実証できれば、火星等への長期ミッションに道を拓くことができる。一方のアストロボティック社は月面着陸船や惑星探査機等の開発産業を牽引しており、これらの機器に電力供給する商用電力サービス「LunaGrid」を月の南極付近に設置する方針。2018年11月に「アルテミス計画」の支援プログラムの一つである商業月面輸送サービスの入札に参加した後、2019年5月に同契約を獲得した3社の一つに選定されていた。(参照資料:WH社、NASAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Jun 2023

- NEWS

-

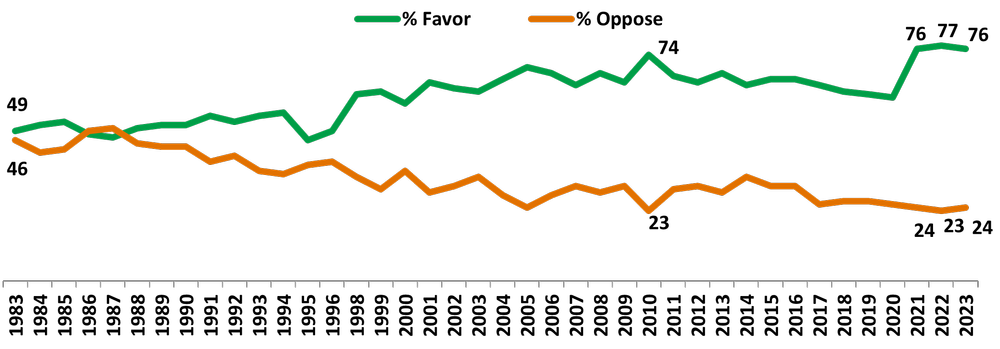

米意識調査:原子力への支持率が3年連続で過去最高レベルに

米国のビスコンティ・リサーチ社は5月31日、原子力に関する米国民の意識を調査した結果、原子力支持派の割合が3年連続で過去最高レベルを維持したと発表した。それ以前の約10年間、電力供給の方法として原子力を「強く支持する」、または「ある程度支持する」とした人に割合は60%台で横ばいに推移していたが、2021年にこの数字が76%に増加した後2022年に77%、今年は76%という結果になった。これは、米国民全体の四分の三が原子力を支持していることを意味しており、10人中約7人は原子力発電所の新設に賛意を表明、反対派の24%を大きく上回ったと強調している。ビスコンティ・リサーチ社は、米原子力エネルギー協会(NEI)のA.ビスコンティ元副理事長が1996年に設立した組織。NEIの委託を受けて、同社は1983年以降の40年間に少なくとも年一回、市場調査の専門機関とともに米国民の原子力に対する意識調査を実施しており、その回数は87回に及んでいる。今回の調査は全国1,000人の成人を対象に、4月28日から5月5日まで行ったもので、誤差はプラスマイナス3ポイント。同社の分析では、今回の調査は世界中の政策立案者が地球温暖化防止の観点で原子力が果たす重要な役割を認識した時期と重なっている。この時期また、エネルギー供給に対する米国民の懸念が高まっており、先進的原子炉設計の技術も急速に発展した。今回の調査の主要な判明事項として、同社は次の6点を指摘している。原子力支持率が3年連続で高いレベルに留まった。原子力を強く支持する人の割合は29%で、強く反対する人の割合5%の約6倍。「原子力について多くのことを知っている」と感じている人の中で支持率が高い。「米国民の大多数が原子力を支持している」と考える人の割合が56%だったのに対し、実際の支持派は76%であり、20ポイントの開きがある。原子力規制委員会(NRC)が各原子力発電所を日々監督していることを知る人の中で、原子力発電所の安全性を信じる人の数が大幅に増えた。原子力が大気を汚さない信頼性の高いエネルギー源であり、エネルギーの自給や供給保証に資することを過去一年以内に知った人の数が大幅に増えた。同社によると1については具体的に、回答者の86%が「原子力は今後、米国の電力需要を満たす上で重要になる」と答えており、89%が「政府の安全基準を満たしている既存原子炉では運転認可を更新すべきだ」としていた。また、87%は「先進的原子炉の利用準備を米国は今行うべきだ」と述べ、71%が「今後一層多くの原子力発電所を確実に建設していくべきだ」と答えていた。原子力に賛成する主な理由としては、原子力による発電電力の価格が手ごろなほか、供給の信頼性と効率性の高さや、クリーンで地球温暖化の防止にも資するといった環境影響面の利点を挙げる人が多かった。エネルギーの自給および供給保証という点も、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に改めて政策的議論の話題に上がったものの、主要理由にはなっていない。3に関しては、「原子力関係の情報が十分得られている」と回答した人は全体のわずか14%だった。男女別では男性の23%がそのように答えた一方、女性では6%に留まっている。情報量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、そうした人の74%が原子力を「強く支持」していた。一方、「強く反対する」と回答した人は4%に過ぎなかったとしている。(参照資料:ビスコンティ・リサーチ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 05 Jun 2023

- NEWS

-

米オクロ社 オハイオ州で2基のSMR建設を計画

先進的原子炉の開発を進めている米国のオクロ社は5月18日、商業用の同社製マイクロ原子炉「オーロラ(Aurora)」を2基建設する立地点としてオハイオ州の南部を選定、同地域の4郡で構成される「オハイオ州南部の多様化イニシアチブ(SODI)」と土地の利用に関する合意文書を交わした。4郡の一つであるパイク郡は、2001年まで米エネルギー省(DOE)のガス拡散法ウラン濃縮施設が稼働していた地域。SODIは同施設跡地の未使用部分や同施設自体を再利用する。SODIはまた、原子力施設跡地の再利用と先進的原子炉の建設を促進するためにDOEの原子力局(NE)が資金提供しているプロジェクト「先進的原子炉用サイトの再利用開発ガイダンス」にも参加。SODIのチームには、「オーロラ」初号機の立地点となるDOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)のほか、仏オラノ社の米国法人で米国政府への支援サービスを担当するオラノ・フェデラル・サービシズ社、大手原子力発電事業者のサザン・ニュークリア社、電力研究所(EPRI)などが加わっている。「オーロラ」は燃料としてHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~5万kW。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をクリーン・エネルギーに転換することもできるという。DOEは2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、INL敷地内での「オーロラ」建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)に「オーロラ」初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請した。しかしNRCは、審査の主要トピックスに関する情報がオクロ社から十分に得られないとして、2022年1月に同社の申請を却下。オクロ社はその約9か月後、「オーロラ」の将来的な許認可手続きが効率的かつ効果的に進められるよう、NRCとの事前の協議活動を提案する「許認可プロジェクト計画(LPP)」をNRCに提出している。SODIとの今回の合意について、オクロ社のJ.デウィットCEOは、「追加の2基を建設する地域も決まり、当社は今後『オーロラ』の商業化計画を加速していく」と表明。初号機の立地点としてINLの利用が許可された後、2020年2月にINLが初号機用燃料として、使用済燃料から回収した物質の提供を確約したことから、「当社は先進的原子炉の許認可と建設で主導的立場にある」と強調している。(参照資料:オクロ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 May 2023

- NEWS

-

米エネ省 マイクロ原子炉開発で冷却材試験実施へ

米エネルギー省(DOE)の原子力局(NE)は5月22日、開発中のマイクロ原子炉「MARVEL」で使用する冷却材の挙動を試験するため、傘下のアイダホ国立研究所(INL)で昨年製造した実物大のプロトタイプ「PCAT」をペンシルベニア州の民間企業施設に移送した。この民間企業、クリエイティブ・エンジニアズ社(CEI)は製品製造工程の改善・開発を専門としている。DOEは早ければ7月にも同施設で「PCAT」の冷却材試験を開始するが、「MARVEL」が起動するまでの間、さらなる試験やシミュレーションを行うため、「PCAT」は同施設内に留め置かれる。それ以降DOEは「PCAT」をINLに戻し、マイクロ原子炉技術の一層の進展を目指して研究開発を継続する方針である。INLで約40年ぶりの新規試験炉となる「MARVEL」については、エネルギーを電力に変換するエンジンなど、長納期品の製造がすでに始まっている。「MARVEL」の正式名称は、「Microreactor Applications Research Validation and EvaLuation(マイクロ原子炉の適用に関する研究検証と評価)」。DOEは2021年4月、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指す米国の地球温暖化防止取り組みの一つとして、電気出力100kWのマイクロ原子炉を建設するという「MARVELプロジェクト」を始動した。その際、「2024 年末までにINLの過渡事象試験(TREAT)施設内でマイクロ原子炉の運転を開始し、INL内の小規模電力網に接続する」と表明していた。「MARVEL」炉は燃料としてHALEU燃料(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を、冷却材として液体金属のナトリウムカリウム合金を使用。エネルギーを100kWの電力に変換する際は、既存技術のスターリング・エンジン((19世紀初頭に開発された外燃機関の一種。シリンダー内に水素等の気体を封入し、外部から加熱・冷却を繰り返してピストンを作動させるエンジン。))を活用する予定である。完成すれば、同炉はマイクロ原子炉専門の規制承認プロセスの策定や、リモート操作によるモニタリング・システムの評価、自動制御技術の開発等に貢献。DOEはまた、海水の淡水化や地域暖房用の熱生産など、同炉の様々な適用可能性を探る試験を実施する。同炉のプロトタイプ「PCAT」は一次冷却材試験装置(primary coolant apparatus test)の略称で、核分裂反応の代わりに電気加熱で発熱を模擬。高さ約3.6m、重さは900kg以上あり、CEI社はペンシルベニア州ニュー・フリーダムにある同社の製造施設内で、「PCAT」を2段組みの支持構造体の中に設置した。今後DOEは同装置にナトリウムカリウム合金や鉛ビスマスを冷却材として充填する計画で、冷却材の流量や温度といった熱流動関係のデータを集め、「MARVEL」のモデリングやシミュレーションに使用するツールの精度を上げていく。これらは、「MARVEL」が想定通りに機能することを確実にする重要ステップだと説明している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 May 2023

- NEWS

-

米国とカナダ SMR等の使用済燃料管理で協力強化

米エネルギー省(DOE)とカナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は5月16日、小型モジュール炉(SMR)から出る使用済燃料も含め、その安全な管理で両者間の協力を強化するため、協力の主旨を記した文書(SOI)に調印した。両国はともに、原子力発電所の使用済燃料を再処理せず直接処分する方針であり、同SOIを通じて、地元の合意に基づく処分場の立地プロセスや科学技術プログラムに関する情報を交換、技術調査も共同で実施する。また、人材の交流や相互訪問プログラムの基盤作りを行って、双方の実地体験で得られたノウハウを共有していく方針だ。カナダでは2010年からNWMOが最終処分場のサイト選定プロセスを開始しており、受け入れに関心を表明した22地点を2019年末までに2地点まで絞り込んだ。2024年の後半に、最終処分場サイトを選定する計画だ。両国による今回のSOI調印は、米ワシントンDCにあるカナダ大使館で、DOEのK.ハフ原子力担当次官補とNWMOのL.スワミ理事長兼CEOが行った。米国のJ.バイデン大統領が今年3月にカナダを公式訪問した際、両国がともに安全・確実なエネルギー供給システムの構築というビジョンを共有していることから、DOEとカナダ連邦政府の天然資源省(NRCan)は原子力関係の協力を強化していくことを確認した。その際発表した共同声明で、両国は原子力協力を通じてCO2排出量を実質ゼロ化し、クリーン・エネルギー社会に移行していくと宣言。また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻や気候変動の影響により、エネルギーを巡る世界情勢は根本的に変化しており、同じ考えを持つ同盟国同士が今以上に連携を強める必要があるとした。原子力は信頼性の高い低炭素エネルギーとして安価に供給が可能。米加両国はSMRも含めた先進的原子力技術こそ、CO2を排出せずに世界中の経済成長に貢献し、エネルギー供給を保証する機会になると考えている。このような技術を牽引する主導国として、両国はこれらの技術が核不拡散を順守しつつ、世界中で安全・確実に採用されていくよう保証する責任を負っている。また、地元の合意に基づいた放射性廃棄物の長期的な管理も両国に共通するビジョンの一部であり、原子力への支持や信頼を勝ち取るための基盤でもある。このため、米加両国は原子力発電所の安全確保や核不拡散等で最も厳しい基準を順守しつつ、世界中で先進的原子力技術の利用を促していくため、緊密に連携しながら新興市場に進出したいとしている。NWMOのL.スワミ理事長兼CEOは、「20年以上にわたりNWMOは受け入れ候補の自治体らと協議を重ね、使用済燃料を安全かつ長期的に管理するための革新的技術を研究開発してきた」と指摘。このような技術を、米国のような国際パートナーと共有することを切望すると述べた。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は、「米国は現在、合意ベースの立地プロセスを策定中なので、一層確実なアプローチの構築に向けて、カナダのノウハウも含め様々な観点から情報を得たい」と表明している。(参照資料:NWMOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 May 2023

- NEWS

-

米EPRIとNEI 先進的原子炉の建設ロードマップを公表

米国の非営利エネルギー研究組織である電力研究所(EPRI)と原子力エネルギー協会(NEI)は5月16日、世界がクリーン・エネルギー社会に向けて移行するなか、市場の需要に合わせて先進的原子炉の建設を円滑に進めるための重要戦略と支援アクション、実行可能な道筋を示した「Advanced Reactor Roadmap」を共同発表した。第一段階として、今回は北米地域(米国とカナダ)を対象にしており、先進的原子炉の潜在的価値をフルに発揮する上で、産業界が取るべきアプローチを3つ勧告しているほか、先進的原子炉の大規模建設に必要な7つの条件と45の具体的アクションを提示。今後は世界のその他の地域を対象に、同様のロードマップを作成していく方針だ。今回のロードマップは、NEIが会員企業やその他の原子力関係者らを招いて毎年開催している「Nuclear Energy Assembly」で明らかにされた。EPRIとNEIによると、米国とカナダの両国で発電や輸送、工業加熱といった部門を脱炭素化するには、既存の原子炉と先進的原子炉が重要な役割を果たすとの認識が広がっている。EPRIや米エネルギー省(DOE)が最近実施した調査では、原子力も含めコスト面の競争力を持つクリーン・エネルギー源が市場で大きな強みを発揮するとの結論が出ており、原子力産業界は市場の需要に合わせて原子力の活用に向けたアクションを取り始めている。具体的には既存炉の運転継続と先進的原子炉の商業化であり、無炭素な発電オプションとして2050年までに6,000万kW~4億kWの先進的原子炉が必要ともいわれている。今回のロードマップは、先進的原子炉の潜在的な顧客や関係する政策の立案者、規制当局、金融機関、産業界を含むその他の幅広い関係者を対象としたもの。これらの原子炉が持つ価値を発揮するには、以下のアプローチが重要になると指摘している。すなわち、①建設上の課題が少ない等、市場のニーズに即した炉型を商業化する、②同じく市場や顧客の様々なニーズに合わせて、複数の先進的原子炉の製品リストを確立する、③脱炭素化に向けた節目の目標に合せて、これらの確実な商業化やコスト面の有効性を保証する、である。同ロードマップはまた、先進的原子炉を大規模に建設していく上で、産業界が政策面や規制面、社会的受容性の面で必要とする条件を説明。まず、これらの初号機の建設プロジェクトを成功裏に進めるには、連邦政府や関係する州政府などが講じた財政支援や優遇税制等の措置が重要だとしたほか、後続計画が速やかに続くよう産業界がリスク軽減のために開発中の枠組みについても触れている。また、規制当局は革新的な技術を用いた複数の先進的原子炉の規制審査を、円滑に進めねばならないとしている。先進的原子炉を市場に出すために、産業界で必要とされる具体的アクションとしては、同ロードマップは「許認可手続き」や「環境影響と立地」、「サプライチェーン」、「建設と運転」、「プロジェクト管理」、「労働力開発」などの項目別に、細かな戦略的優先事項を提示。濃縮ウランの安定供給を確保するため政府と協議することや、これらの炉型がタイムリーかつ効率的に審査・承認されるよう規制当局に働きかけること、初号機建設プロジェクトの実施準備を確実に進めることなどを挙げている。今回のロードマップについて、EPRIのN.ウィルムシャースト上席副理事長は、「先進的原子炉は社会にとって不可欠なエネルギーを生産しつつ、CO2排出量の削減を可能にするオプションの一つ。今回のロードマップを通じて、当研究所は脱炭素化という世界的な目標の達成に有効な、原子力の重要な役割を促進するためのアクションを提案している」と述べた。NEIのD.トゥルー上席副理事長は、「エネルギーの生産システムに原子力を大々的に組み込まねばならないとのコンセンサスが米加両国で高まっている」と指摘。「先進的原子炉の大規模建設を成功に導く条件の中で、産業界のみならず連邦政府などその他の関係者にも、それぞれの役割があることが明確になった」としている。(参照資料:EPRIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 May 2023

- NEWS

-

米鉄鋼大手ニューコア社 SMR導入へ

北米最大の鉄鋼メーカーであるニューコア(Nucor)社は5月16日、ニュースケール・パワー社の小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の導入に向けて、同社と了解覚書を締結した。ニュースケール社が明らかにしたもので、ニューコア社は「NPM」を複数備えた発電設備「VOYGR」をベースロード電源とし、製鋼所の電気アーク炉(EAF)にクリーンな電力の供給を計画。今回の覚書に基づいて、ニュースケール社とその可能性を模索していく。具体的に両社が実施する作業は、立地点の適性評価のほかに「VOYGR」建設にともなう送電網との接続方法や資本コストの確認など。これに加えてニュースケール社側は、NPMの製造工場をニューコア社施設の近隣に建設する事例についての実行可能性も調査する。両社はまた、この協力関係をさらに拡大することも検討中。ここでは、ニューコア社のCO2排出量実質ゼロ製法による鋼製品「Econiq」を、ニュースケール社のその他のSMRプロジェクトに適用していくことを念頭に置いている。両社は2022年時点ですでに協力関係にあり、ニュースケール社が同年4月、「NPM」の商業化を加速するためスプリング・バレー社と合併した際、ニューコア社はこの合併を促進するため、ニュースケール社に1,500万ドルの民間投資を行っていた。「NPM」はPWRタイプの一体型SMRで、電気出力が5万kW~7.7万kWのモジュールを最大12基連結することが可能。顧客の要望に応じて、接続基数を変えることで出力調整が行える。受動的安全系を全面的に採用しているため、主要な安全機能は外部電源を必要としない。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月、モジュール1基の出力が5万kWの「NPM」に対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給。ニュースケール社は7.7万kW版のモジュールについても、2023年1月にSDAを申請している。一方、ニューコア社は電力集約型産業ならではの課題解決に取り組んでおり、「Econiq」ブランドでは100%再生可能エネルギー源による電力で鋼製品を製造。ニュースケール社との覚書締結について、同社のL.トパリアン社長兼CEOは、「この協力を通じてCO2排出量が実質ゼロのエネルギー社会に向けて道を拓くとともに、最もクリーンな製造方法による鋼製品を世界中に広めたい」と述べた。「NPM」の初号機については、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)が電気出力7.7万kWの「NPM」を6基備えた「VOYGR-6」(出力46.2万kW)を、DOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始を目指している。「NPM」導入に向けた動きは米国にとどまらない。ルーマニアでは、国営原子力発電会社(SNN)が「NPM」を国内で建設するため、民間エネルギー企業と共同でプロジェクト企業の「ロパワー・ニュークリア(RoPower Nuclear)社」を設立。ロパワー社は2022年11月に国内鉄鋼メーカーのドナラム(Donalam)社と協力覚書を交わし、CO2排出量を低減した「グリーン・スチール」を製造する方針である。ポーランドでは、鉱業大手のKGHM銅採掘会社(KGHM社)が「NPM」の導入計画を推進中。同社は今年4月、この計画に対する「原則決定(decision-in-principle=DIP)」の発給を気候環境省に申請している。(参照資料:ニュースケール社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 May 2023

- NEWS