キーワード:米国

-

米ニューヨーク州 次世代炉建設へ

ニューヨーク州のK.ホークル知事は州営のニューヨーク電力公社(NYPA)に対し、同州北部への次世代原子力発電所建設の検討を開始するよう指示した。実現すれば、ニューヨーク州で新たに原子力発電所が建設されるのは半世紀ぶり。ニューヨーク州に立地するインディアンポイント原子力発電所について前任のA.クオモ知事が早期閉鎖を要求し、3基すべてが2021年5月までに早期閉鎖されたことを思い返すと、画期的な政策転換として注目されている。

- 25 Jun 2025

- STUDY

-

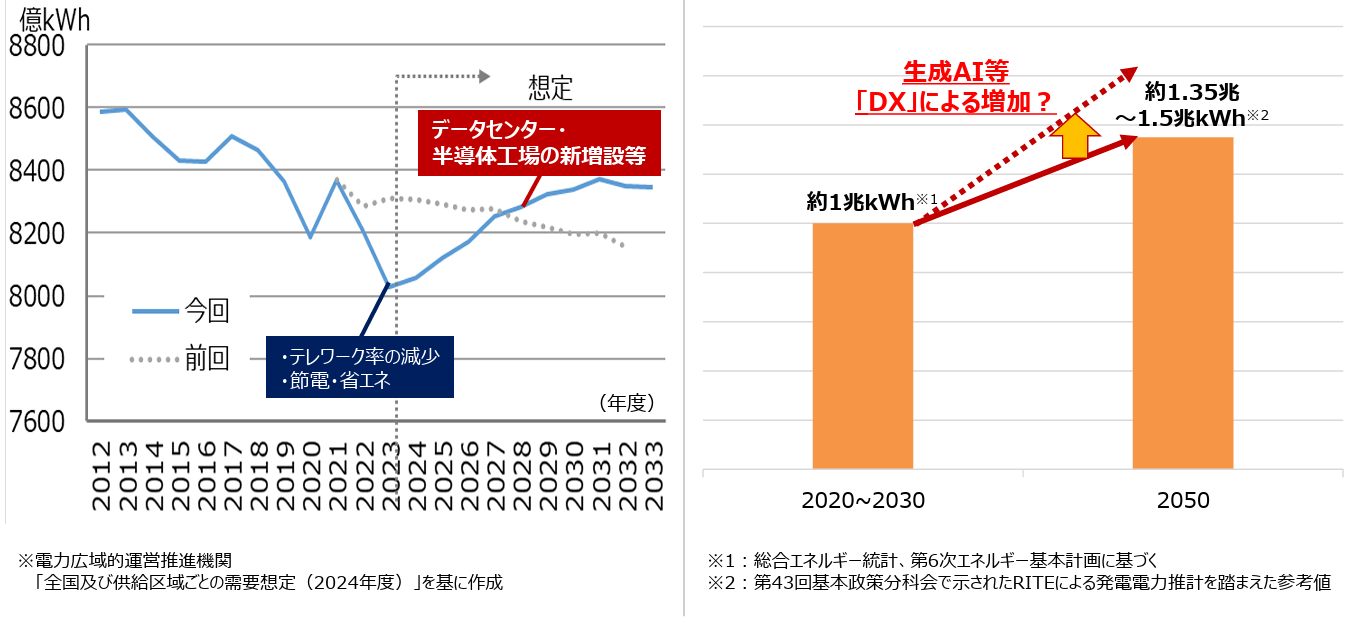

2024年度版 エネルギー白書を閣議決定

日本政府は6月13日、2024年度版のエネルギーに関する年次報告(通称:エネルギー白書)を閣議決定した。本白書は、エネルギー政策基本法に基づく法定白書で、2004年から毎年作成され、今回が21回目となる。同白書は例年3部構成となっており、第1部は、福島復興の進捗と原子力安全対策、各年度のエネルギーを取り巻く動向を踏まえた分析など、第2部は国内外のエネルギーに関するデータ、第3部は前年度に講じたエネルギー政策や支援策の実施状況、を中心にまとめられている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が長期化しているほか、直近では、イランと米国の間で新たな緊張の火種が生じており、各地で情勢の不安定化が懸念されている。それに伴い、化石燃料の需給バランスが崩れ、以前から日本でも電気・ガス代やガソリン価格が高止まりしているが、回復の兆しは見えない。そして、米トランプ政権は、脱炭素政策を転換し、アラスカ州での資源開発の加速に意欲を示したことにも触れ、「安定供給や価格に影響を与えるリスクが顕在化している」と分析した。そのため、既存の原子力発電所よりも安全性や燃料の燃焼効率が高い「次世代革新炉」の早期実用化や、薄く折り曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」など、次世代技術の活用を推進し、脱炭素化と電力の安定供給を両立する必要性を強調している。また、発生から14年が経過した東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、デブリの取り出しや処理水の処分を着実に進めることで「復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と記されている。

- 24 Jun 2025

- NEWS

-

IHIがSMR向け鋼製構造物を公開

IHIは5月27日、神奈川県横浜市の自社工場で、原子炉建屋の壁として使われる鋼製構造物の試作品を報道陣に公開した。これは、米国のニュースケール社がルーマニアで建設予定のSMRプロジェクトに使用されるもの。SMRは従来の原子炉よりも小型で、1基あたりの電気出力が30万kW以下。機器やシステムは工場で製造し、モジュール化して立地サイトに搬送することで、プレハブのように現地で組み立てることができる。そのため、量産化が容易で、工期短縮やコスト削減が期待されている。データセンターの急増などで電力需要が高まる中、CO₂を出さない脱炭素電源として世界的に注目されている。同社はこれまでの原子炉圧力容器の製造などで、高い技術を保有しており、同社はこうした海外案件を通じて技術継承や人材育成を図る狙いがある。また、国際的な原子力サプライチェーンの構築にも取り組む。同社は「これらの事業を通じて、技術力の維持・強化や、国内サプライチェーンの拡大にも貢献していきたい。さらに次世代革新炉に対するグローバル展開を推進し、国内外の原子力の安全・事業の発展と、2030年代には売上1,000億円を目指していく。」とコメントを発表している。

- 30 May 2025

- NEWS

-

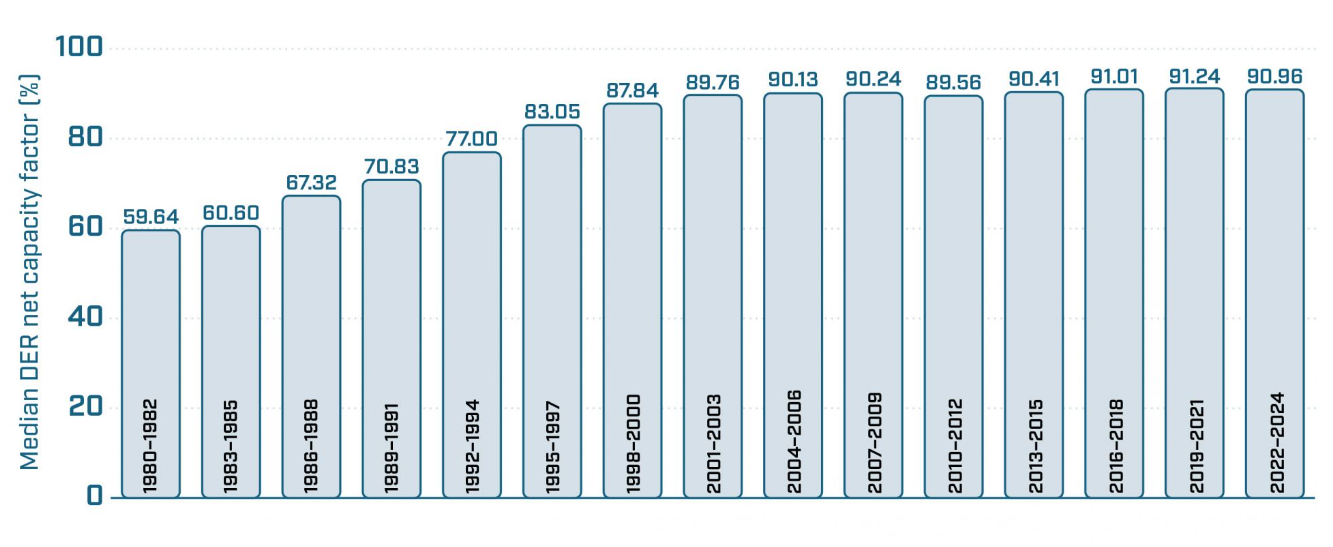

全米の原子力発電所 設備利用率90%超を堅持

米国原子力学会(ANS)によると、全米の原子力発電所92基((2023年、2024年にそれぞれ営業運転開始したボーグル3、4号機を除く。))の直近3年間(2022~2024年)の設備利用率は90.96%(中央値)と、前の3年間(2019~2021年)の91.24%をわずかに下回ったものの、引き続き90%を超える高水準を堅持していることが明らかになった。米国では、今世紀に入ってから一貫して90%前後の高い設備利用率を維持している。今回の調査では、92基のうち54基が設備利用率90%を超え、全基が70%以上を記録した。すべての原子炉の設備利用率が70%を上回ったのは、2014~2016年調査時に次いで2回目。なお、1992~1994年では、設備利用率90%超の原子炉は、102基中わずか2基にとどまり、70%以上を記録したのは78基。2001~2003年では、104基中47基が90%を超え、2基を除くすべての原子炉が70%を超えた。炉型別では、米国内の31基のBWRの設備利用率の中央値は91.19%で、61基のPWRは90.73%だった。平均設備利用率は、BWRが90.82%、PWRが90.13%とほぼ同水準だった。また、全米にある35の複数基の発電所では、2022~2024年の設備利用率の中央値が90.72%で、平均が90.81%。17の単基の発電所では、中央値90.27%、平均87.96%とやや低い傾向となった。運転年数別では、最も古い10基の原子炉の平均設備利用率は93.15%で、上位20基では91.67%となっており、長期運転において高い運転実績が維持されていることが示されている。なお、米国の原子力発電所の平均運転年数は約43年である。また、複数サイトを保有する9事業者の合計設備利用率の中央値は89.66%、平均設備利用率は88.81%となり、いずれも全体の中央値と平均値(90.36%)を下回る結果となった。このうち、21基の原子炉を有する米国最大の原子力発電事業者であるコンステレーション社は、5年連続で9事業者中、最高の合計設備利用率を記録している。コンステレーション社が現在保有する原子炉の多くは、2000年以前には少なくとも7社の異なる企業が所有していた。ANSによると、2000年当時、比較的業績が低迷していたコモンウェルス・エジソン(ComEd)社のイリノイ州5発電所(ブレイドウッド、バイロン、ドレスデン、ラサール、クワドシティーズ)と、ペンシルベニア電力(PECO)の2発電所(リメリック、ピーチボトム)を統合し、エクセロン社(現コンステレーション社)が設立された。同社は以後も発電所の買収・統合を進め、一時は最大23基を保有するまでに成長。今後、スリーマイルアイランド1号機が再稼働すれば、22基体制になる。ANSは、同社の劇的な設備利用率の改善について、市場要因や技術と管理の進歩、ベストプラクティスの共有による業界全体の改善が背景にあると指摘。その一方で、同社が他社から原子炉を引き継ぎ、効率的に運用していることは、原子力が長期的に保有・管理する資産であること、そして複数サイトの所有管理が有効であることを示唆している、と分析している。ANSによると、現在米国では94基の原子炉が運転中だが、運転認可更新や出力向上が進んだ結果、原子力発電電力量は、104基が運転していた2000年代初頭を上回っているという。米国エネルギー情報局(EIA)のデータによれば、2024年の原子力発電電力量は前年の7,750億kWhからわずかに増加し、約7,820億kWhとなった。一方、総発電電力量に占める原子力シェアは、2000年の19.8%から2024年には18.2%に低下している。こうしたなかでも、2024年には11基((ブランズウィック2号機、クリントン、コロンビア、ファーリー2号機、ハッチ2号機、オコニー2号機、パロベルデ1号機、ポイントビーチ1号機、リバーベンド、ターキーポイント4号機、ワッツバー2号機の計11基。))の原子炉が過去最高の年間発電電力量を記録した。

- 09 May 2025

- NEWS

-

トランプ大統領の「最大の脅威は中国」は本当か

トランプ米大統領の60か国・地域への相互関税発表(9日発動)以来、課せられた国々の反発、株式市場の暴落、インフレ・景気後退懸念など、予想を超える激震が続いている。しかしこれはまだ序の口である。もしかするとトランプ氏は、世界を未踏の領域へと道連れにしつつあるのかもしれない。それにしても中国(34%)にはもう少し高くても良かったのにと思う。先行の追加関税を加えた54%は各国の中では確かに高い。しかし商務省によれば昨年の米国の貿易赤字額は中国が2,954億ドルと断トツのトップである。なのに赤字額で言えば微々たるカンボジアの49%を筆頭に、ラオス48%、ベトナムに46%、ミャンマー44%はヒドイ。これでは小国いじめだ。タイ36%、インドネシアと台湾32%などを併せ考えると、これは東・東南アジアへの狙い撃ちも同然で、対中政策の要・インド太平洋をどうしようというのかと勘繰りたくなる。もっと言わせて頂けば相互関税は中国だけに絞れば良かったのだ。その方が問題が分かり易い。「暴論」かもしれない。しかしトランプ関税自体が暴論なのだ。暴論には暴論を。というのもトランプ氏が第1期政権以来一貫して「最大の脅威は中国」と言い続けて来たにしては、言葉と行動が未だ合致していないこともある。例は相互関税だけに留まらない。トランプ氏がウクライナ停戦を急ぎ、ロシアのプーチン大統領にすり寄るのも、デンマーク自治領グリーンランドを召上げようというのも、さらにはパナマ運河の再支配を目論むのも、すべては真の敵・中国との戦いに持てるリソースのすべてをつぎ込み、集中するためと解説されてきた。果たして本当にそうだろうか。トランプ戦線は「標的」が増えるばかり。これでは一体何時になったら本命・中国に立ち向かうのか?たとえ本当でも時間切れにならないか?トランプさん、貴方はそもそも中国とどうしたいの?疑問が次々と湧く。24時間で終わらせてみせると一時豪語したウクライナ戦争は、停戦協議が未だ進行中だ。ロシアのプーチン大統領は手練手管でトランプ氏の気を引きつつ時間を稼ぎ、ウクライナは一寸の虫にも五分の魂で粘る。協議が長引けば対中戦は遅れる。加えて米中和解に中ソ対立を利用したニクソン元大統領の逆張りを行くロシアへの接近と中ロ離反策も、肝心の中国との紐帯は揺らぐ気配はまったくない。おまけにカナダやデンマーク、パナマ、NATO(北大西洋条約機構)など同盟国や友好国へのつれない態度に比して、ライバル中国には思いの外に大人の対応だ。アベコベではないだろうか。今年1月、インドネシアがASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国では初めて中ロ主導のBRICS(新興5か国=ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)に加盟、内外に衝撃を与えた。一昨年、サウジアラビア、イラン、エジプトなど6か国もの加盟承認を発表した際に、インドネシアのジョコウィ大統領(当時)は欧米中心の先進国クラブと言われるOECD(経済協力開発機構)加盟優先を理由に、加盟の誘いを断った。プラボウォ大統領が僅か1年余りで豹変したのは、BRICSの勝利と言えなくもない。ASEANではタイ、マレーシアも加盟希望を表明済みだ。マレーシアのアンワル首相は「もう米国は怖くない。気にすることはない」と言ったとか。真偽のほどは不明だが、ASEAN諸国の空気を代弁しているように感じる。今回のASEAN6か国への高関税は、米国頼むに足りずどころか不信感を増し、こうした流れに拍車を掛け兼ねないと懸念する。離米・反米の流れが世界に広がる可能性だってある。喜ぶのは中ロだ。トランプ氏の疲れを知らぬ獅子奮迅ぶりは持ち時間が限られていることもあると言える。再選はなく(当人はウルトラCを望んでいるが)、来年はもう中間選挙である。中間選挙で与党苦戦の通例を覆せず共和党多数派議会が崩れると、大統領は急速にレイムダック化する。トランプ氏を見ながら思い浮かぶ諺は「急いては事を仕損じる」である。以上、トランプ氏の「中国は最大の脅威」論を巡る疑問を呈してきた。ひょっとしてトランプ氏は米ロ中3極による世界3分割支配を考えているのではないかというのが、疑問への私なりの答えである。あくまで仮説だが、そう考えた方が腑に落ちる。トランプ氏は米国の世界への責任や支配などに関心は薄く、とにかくアメリカ・ファーストである。同盟国カナダにかくも攻撃的なのも、吸収して南北アメリカを手中に収めたいのだ。その先のグリーンランドも買収すればさらに結構。小国パナマは言うに及ばず。欧州はロシアに、アジアは中国に、それが嫌なら自分たちで戦って彼らに勝て。春眠暁を覚えず、何やら悪い夢を見てしまったのだろうか。

- 07 Apr 2025

- COLUMN

-

NEAマグウッド事務局長が来日 都市大で講演

OECD/NEA(原子力機関)のマグウッド事務局長がこのほど来日し、東京都市大学で講演した。講演会は同大とNEAが人材交流を目的にMOUを締結したのにあわせて開催された。マグウッド事務局長は、「次代を担う原子力:新たなチャンスと取り組むべき課題」と題し、次世代炉や小型モジュール炉(SMR)導入の展望に加え、原子力利用の加速に向けた資金調達や、規制の在り方、政策支援、市場環境、インフラ整備における課題と対策について、1時間ほど講演した。事務局長は、「2050年のカーボンニュートラル、世界の原子力発電設備容量を現在の3倍にするために、既存炉の長期運転、SMRの建設拡大、原子力の非電化用途の拡充など、同時並行で実施する必要がある。そのためには大きく4つの課題(サプライチェーン、法規制、政策と市場、インフラ整備)をクリアしなければならない」と述べた。特に今日の電力市場は、「長期的な環境対策とエネルギー安全保障が十分に考慮されておらず、出力調整可能なエネルギーに大きな価値がある」と指摘した。また、「各国政府がFOAK(初号機)リスクに対処するための政策の立案、新規原子力建設の資金調達を支援するための政府保証が重要であり、世界銀行のような国際金融機関が大きな役割を果たさねばならない」と語った。そして、「NEAでは、学生を対象としたさまざまなワークショップを各国で開催し、関係省庁や機関、そして産業界の専門家と科学技術について議論する機会を提供している。この講演に参加されている東京都市大学の学生の中にも、良いアイデアをお持ちの方がいるかもしれない」と述べ、学生の参画を促した。事務局長は、「長年にわたり原子力の仕事をしてきたが、原子力の評価は時代とともに変化してきた。私がこの世界に踏み入れた頃は、原子力は経済的に成り立たず廃れていく産業だと考える人が多くいたが、のちに原子力ルネサンスと呼ばれる時代が訪れた。しかし、福島第一原子力発電所の事故のような、業界内に大きな影響を与える出来事があり、そこから多くの教訓を学び、今に至っている。近年では多くの国が、原子力をエネルギーミックスの一部として取り入れるようになっており、今こそ原子力が本領を発揮する好機だ」と強く訴えた。

- 26 Feb 2025

- NEWS

-

米オクロ社 新たにDC企業2社へ電力供給へ

米国で先進炉開発を進めているオクロ社は11月13日、データセンター(DC)企業2社と最大75万kWの電力供給に関する基本合意書(LOI)を締結した。契約先の社名やスケジュールは、明らかにしていない。 オクロ社は、生成AIを用いたテキスト生成サービスである「Chat GPT」を開発した、米オープンAI社のS.アルトマンCEOが会長を務め、取締役には米国のトランプ次期大統領にエネルギー省(DOE)長官に指名されたC. ライト氏が名を連ねる。オクロ社はマイクロ炉「オーロラ(Aurora)」の開発を進めており、既に米国内の複数の企業との電力供給に関するLOIを締結している。今回の契約を含めると、同社が各契約先に供給する電力規模は合計で210万kWとなる見込み。また、米空軍省(DAF)が計画する、アラスカ州のアイルソン空軍基地へのマイクロ炉の設置について、同社が暫定的なベンダーとして選定されている。 また、オクロ社は初の商用オーロラ発電所をアイダホ国立研究所(INL)敷地内に2027年に設置することをめざしており、10月にはDOEが「オーロラ」向け燃料製造施設の概念安全設計報告書(CSDR)を承認した。 「オーロラ」は、燃料としてHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~5万kW。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をクリーン・エネルギーに転換することもできるという。データセンターの電力消費量が急増する中、原子力の活用を求める動きが活発化しており、米IT企業大手Google社が複数の先進炉導入による電力購入契約(PPA)を締結したほか、米大手テック企業のAmazon社もSMRプロジェクトへの出資を表明している。

- 27 Nov 2024

- NEWS

-

米政府 2050年原子力3倍化に向けたロードマップを発表

ホワイトハウスは、アゼルバイジャンのバクーにおける第29回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP29、11月11日~24日)会期中の11月12日、今後の同国の原子力発電拡大に向けた目標と行動を示した「米国の原子力を安全かつ責任を持って拡大する:展開目標と行動に向けた枠組み(Safely and Responsibly Expanding U.S. Nuclear Energy: Deployment Targets and a Framework for Action)」を発表した。同資料によると、米国が2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするためには、出力規模でおよそ15億~20億kWのカーボンフリー電力が必要であり、このうちの約30~50%は原子力発電などのクリーンで安定した電源が必要、と分析。現在約1億kWが運転中の原子力発電については、2050年までにさらに2億kWを新規導入する目標を掲げ、これらを大型炉や小型モジュール炉(SMR)、マイクロ原子炉のさまざまなカテゴリーの、第三世代+(プラス)および第四世代原子炉の新規建設や既存炉の運転期間延長、出力増強、経済性を理由に閉鎖された原子炉の再稼働などでまかなうとしている。米政府はまた、より近い将来の目標として以下の、導入に向けた「時間軸」と「規模感」も併せて明記した。2035年までに3,500万kWの新規設備容量を稼働または着工し、原子力導入を活発化させる。2040年までに導入のペースを年間1,500万kWに拡大し、原子力導入能力を加速、国内外のプロジェクト展開を支援する。これらをふまえ米政府は、野心的な導入目標の達成に向け、国内の原子力導入を加速、拡大するための「9つの分野((①新規大型炉の建設、②SMRの建設、③マイクロ原子炉の建設、④許認可の改善、⑤既存炉の延長/拡大/再稼働、⑥労働力の育成、⑦コンポーネントサプライチェーンの開発、⑧燃料サイクルサプライチェーンの開発、⑨使用済み燃料管理))」を特定、個々の分野における「具体的な行動」を詳述した。具体的には、「新規大型炉の建設」や「SMRの建設」の分野では、①発電事業者に対する技術中立的クリーン電力生産税額控除とクリーン電力投資税額控除など、税額控除による原子力納入コストの削減、②エネルギー省(DOE)融資プログラム局(LPO)による、革新原子力プロジェクトや、閉鎖された化石燃料発電所を原子力発電所に転換するような、資産・インフラ転換への融資や融資保証の促進、③新規プロジェクトに対して電力会社とリスク分担が可能な電力需要顧客との連携――などを挙げた。そのほか、「既存炉の延長/拡大/再稼働」の分野では、2回目の運転認可更新(80年運転)申請に係る審査の効率化や、構造材料の継続的な健全性確保のための研究など、100年運転に向けた長期運転への備えを挙げている。さらに、経済性を理由に閉鎖した原子炉の再稼働の可能性を追求するなどとしている。

- 25 Nov 2024

- NEWS

-

負けに不思議の負けなし──米大統領選と2025年の世界

少なくとも世界80か国で大統領選挙や総選挙が行われた空前の世界選挙年のハイライト、そして事実上のフィナーレ、ハリス副大統領 vs. トランプ前大統領のアメリカ大統領選挙は、事前の「世紀の大接戦」予想を覆し、トランプ氏の圧勝で終わった。11月5日(日本時間6日)の投開票で、最初に浮かんだのは野球の野村克也監督の名言だ。特に「負けに不思議の負けなし」はハリス氏のためにあるような文言だと得心した。後講釈を承知で言えば、脱バイデンの失敗、個性の弱さ、「ハリスWho」に応えるナラティブの欠如、予備選抜き、内政では移民とインフレ、外交ではウクライナとガザの2つの戦争はじめ喫緊の課題に対する問題解決能力への信頼感の不足…と敗因がたちどころに挙がる。そして最後はやっぱりガラスの天井ということになるだろうか。ただ個人的には、予備選があれば脱落していたに違いないハリス氏はそれでも精一杯やった。むしろ問われるべきは優柔不断のバイデン氏と、状況を傍観するだけの民主党指導部の責任ではないかと思う。接戦7州すべてを失い、総得票数でも20年ぶりに負けた民主党は解党的出直しが必要だが、再び有権者を惹きつけることが出来るか、今はまだ展望が見えないほど敗北は決定的で深刻だ。それではトランプ氏は「勝ちに不思議な勝ちあり」だったのだろうか。確かに一部は当たっている。特に前回大統領選の結果を「盗まれた」と最後まで認めず、また2021年1月6日の議会乱入事件への教唆や機密資料の持ち出しなど、民主主義や国家の根幹に関わるような事件も含む裁判(事件4、罪状91)を抱え、不利にならなかったどころか政争の犠牲者とする見方さえあったのは、不思議を通り越してオドロキだ。かつてなら候補者としてイエローカードどころか退場もあり得た所を、トランプ氏は勝利さえした。アメリカ社会が変わったのだと考えるしかない。アメリカ社会の潮流を中長期的に決定づけてきた最高裁が、トランプ法廷同然になっていることも無視出来ないだろう。しばしば言われるように、トランプ氏が大統領になってトランプ現象を作ったのではなく、社会のトランプ化がトランプ氏という政治家、大統領を誕生させたという解釈の方に私も同意する。トランプ化とは、自国第一主義、ポピュリズム、民主主義の後退と権威主義的傾向、移民排斥、さらに反多様性、反エリート主義なども指摘される。そしてこれがアメリカのみならず、今や世界の潮流、趨勢ともなりつつあることを示したのが、世界選挙年の各国の大統領選挙や総選挙だった。代表的事例が6月の欧州議会選挙だ。EU懐疑主義、反移民・難民、親ロシア、ウクライナ支援に消極的な右派ポピュリズム政党が伸長、トランプ氏のトモダチも増えた。ハリス陣営に味方してしまったスターマー英首相やショルツ独首相らは分が悪い。既にトランプ氏には世界中の指導者からお祝いの電話やSNSが相次ぎ、アフガニスタンのイスラム原理主義過激派タリバンまで期待を語っている。イランは、そしてハマスは電話をするだろうか。トランプ氏の言うように、ウクライナやガザ戦争がすぐにも終結するとは思わないが、トランプ氏は相当程度に本気だと思う。執念の大統領カムバックを果たし、自信と野心を深めたトランプ氏の次の目標がノーベル平和賞というのは、故安倍首相に推薦状を頼んだとされる経緯やオバマ元米大統領の受賞を考えると、意外でも何でもない。それに依然として世界最強国家の大統領が国際秩序構築に責任を担うのは当然だ。ただし今では空疎と化した「南北朝鮮の和解」のようなノーベル平和賞であっては困る。それにしても石破茂首相の電話会談5分はいかにも短く、「フレンドリーだった」の感想も心許ない。報道によればトランプ氏への配慮というが、配慮と国益とどっちが大切なのか。2025年の世界は不確実性を増し、予測不可能が常態化するやも知れず、石破首相は確たる存在感を示さないと、トランプ氏の視界から容易に消えてしまうだろう。

- 14 Nov 2024

- COLUMN

-

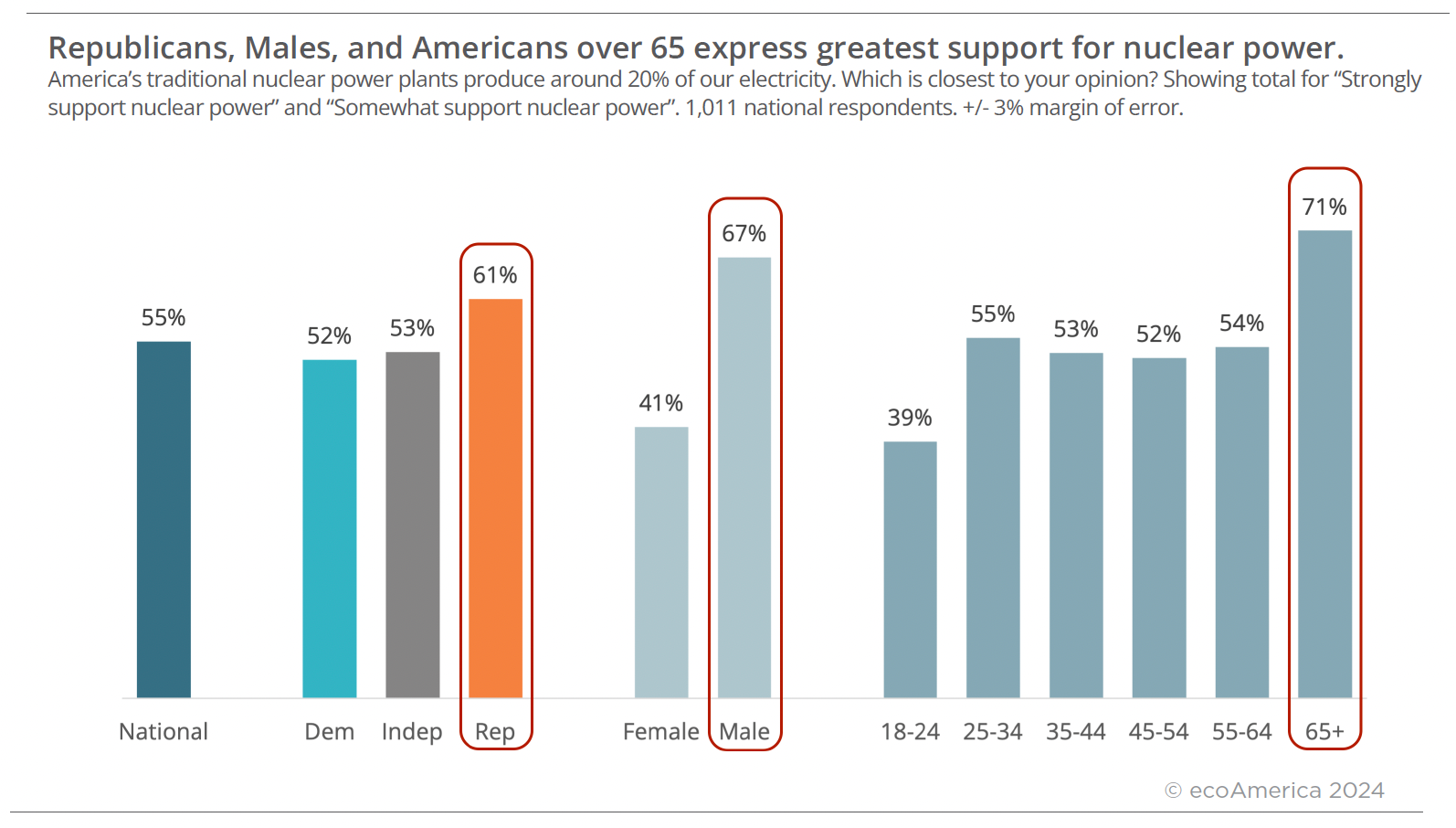

米国民の過半数が原子力を支持 米世論調査

気候変動問題の解決に向けて活動する、米国の非営利団体であるエコアメリカ(ecoAmerica)が10月29日に発表した最新の世論調査「米国人の気候展望調査2024 (American Climate Perspectives Survey 2024, Vo.Ⅲ)」によると、米国民の半数以上が原子力発電を支持していることが分かった。同調査は、エコアメリカがオンラインアンケートのSurvey Monkeyを利用して、2024年7月24日から8月9日にかけて1,011人を対象として実施したもの。同調査によると、米国人の55%が原子力発電を「強く支持する」または「やや支持する」と回答、前年から支持が3ポイント上昇した。過去7年間に実施した調査で、米国人の半数以上が一貫して原子力発電を支持する結果となっている。支持政党別でみると、共和党支持者が原子力発電への支持が最も高く(61%)、民主党支持者と無党派層は半数強(各々52%と53%)にとどまった。性別でみると、男性を自認する米国人は原子力を強く支持する一方(67%)、女性を自認する米国人の支持は41%と男性と比べて低い結果となった。また、年齢層別で最も支持が高いのは65歳以上(71%)で、最も支持が低かったのは18歳から24歳(39%)であった。原子力発電への支持が高まっている理由として、回答者の70%が、原子力発電が経済成長と同時に、気候や健康に害を及ぼす汚染削減に役立つと回答。また、回答者の多くが、原子力発電所が安定して電力を供給し、米国の競争力とエネルギーの自立を維持している点を挙げた。さらに、70%が「低コストの再生可能エネルギーが利用可能になるまで」、あるいは、68%が「長期的に費用対効果が高い限り」、原子力発電所の運転を継続するべきと回答したほか、67%が「気候変動の原因となる汚染物質を排出しない」という点で、原子力発電を支持するとした。「研究開発費」に関する設問では、回答者の72%が「風力・太陽光により多くの研究開発費を費やすべき」と回答。次世代原子力エネルギーについても、風力・太陽光に次ぎ、半数以上(56%)が研究開発費の増額を支持、天然ガス(52%)、石油(42%)、石炭(30%)に対する支持を上回った。これらの調査結果により、エコアメリカは、石炭、石油、天然ガスからの移行加速に向けた、社会的条件が成熟しつつあると分析している。なお、支持政党別では、民主党支持者の56%が、共和党支持者の62%が、それぞれ「次世代原子力エネルギーに対する研究開発費の増額」を支持している。一方で、回答者の多くが、健康と安全(74%)、廃棄物処分(72%)、軍事利用(68%)など、原子力発電について何らかの懸念を表明しており、原子力発電に対する全体的な懸念は依然として高いことが判明。但し、懸念を表明する回答者の割合は、2018年の調査と比べ全般的に減少傾向にあることも分かった。

- 12 Nov 2024

- NEWS

-

米DOE SMR初期導入に9億ドルを援助

米エネルギー省(DOE)は10月16日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、第3世代+(プラス)の小型モジュール炉(SMR)の国内初期導入支援を目的とした、最大9億ドル(約1,359億円)の資金提供の申請プロセスを開始した。米国内での先進原子炉の導入促進や産業力強化のほか、後続の原子炉プロジェクトの支援に繋げることが狙い。資金は、2021年11月に成立した「超党派のインフラ投資・雇用法」から、2024年連結歳出法(Consolidated Appropriations Act of 2024)に割り当てられたものを活用する。 DOEによると、資金提供は2つのカテゴリーに分けて実施される。1つ目のカテゴリーとして先陣を切る、ファースト・ムーバー・チーム支援(First Mover Team Support)では、DOEは、同時に複数のSMRの受注促進を目的として、コンソーシアム・アプローチ、すなわち、電気事業者、原子炉ベンダー、建設業者、エンドユーザーなどがチームとして参加することを条件とし、最大2チームを支援する。支援額は最大で8億ドル(約1,208億円)。2つ目のカテゴリー、ファスト・フォロワー・導入支援(Fast Follower Deployment Support)では、設計、許認可申請、サイト準備など、国内原子力産業が直面する課題解決のため、計画中のSMR建設プロジェクトを主導する企業や、SMRのサプライチェーンの強化やコスト改善をめざす組織を支援する。支援額は最大で1億ドル(約151億円)。最新のDOEの「リフトオフ報告書」は、米国の原子力発電設備容量が、2024年の約1億kWから2050年までに約3億kWまで3倍になる可能性があると指摘。また、2050年ネットゼロ達成のためには、少なくとも7億~9億kWの追加のクリーンかつ信頼性の高い発電設備容量が必要としており、原子力は、これを大規模に達成できる数少ない実証済みのオプションの一つであると強調している。中でもSMRは、大型原子炉と比べて、発電コストが割高でも、閉鎖予定の小規模石炭火力発電所や高温熱を必要とする工業プロセスの代替となり得る点や、潜在的な立地、建設、およびコストなどの点で利点を有すると評価されている。今回の支援について、DOEのJ. グランホルム長官は、「米国の原子力部門の活性化は、カーボンフリーなエネルギーの供給量を増加し、AIやデータセンターから製造業、医療に至るまで、成長し続ける経済の需要を満たすためのカギとなる」とその意義を強調している。なお、支援金の申請期限は2025年1月17日まで。

- 25 Oct 2024

- NEWS

-

スウェーデン 米国と原子力協力強化で覚書締結

スウェーデン政府は8月1日、米国と新たな原子力発電開発に向けた両国間の協力強化をめざし、了解覚書(MOU)を締結。スウェーデンのE. ブッシュ・エネルギー・ビジネス・産業大臣兼副首相と米国のJ. グランホルム・エネルギー省(DOE)長官が同覚書に署名した。両国は今後、サプライチェーン、資金調達モデル、次世代核燃料等に関わる政策、研究、革新的技術についてノウハウを共有する。 ブッシュ大臣は、「両国の原子力協力は、労働市場や競争力にとっても有益。今後の原子力分野での協力と知見の強化に期待している」とコメント。一方のグランホルム長官は、今回のMOUにより、サプライチェーンと核燃料供給の多様化、新規原子炉の展開、使用済み燃料管理の解決に向けて、両国の協力がさらに強化される、とその意義を強調した。なお、スウェーデンは英国ともSMR開発や規制、燃料多様化といった原子力分野で協力を行うことが、2023年10月に締結された戦略的パートナーシップでも明記されている。スウェーデンは脱原子力路線を撤回し、大規模な原子力発電開発に向け、大きく舵を切っている。2022年の総選挙によって誕生した中道右派連合の現政権は、40年ぶりに原子力を全面的に推進しており、2023年11月には、原子力発電の大規模な拡大をめざすロードマップを発表した。同ロードマップには、2035年までに少なくとも大型原子炉2基分、さらに2045年までに大型原子炉10基分を新設することなどが盛り込まれている。また、8月12日には、N. ウィクマン財務副大臣・金融市場大臣が、昨年12月に政府が任命したM. ディレン政府調査官とともに、新設のための資金調達とリスク管理について、国による補助金や差金決済(CfD)モデルの導入などを盛り込んだ報告書を発表。翌13日、国営電力のバッテンフォールがコメントを発表し、同報告書を歓迎する一方、建設リスクなど考慮すべき要素全てを反映しておらず、これから更に詳細な分析が必要と指摘した。スウェーデンでは現在、フォルスマルク、オスカーシャム、リングハルスの3サイトで計6基(718.4万kW)が運転中。2022年の原子力発電電力量は500.6億kWhで、総発電電力量に占める原子力の割合は約30%だった。同国では、1980年5月にオスカーシャム3号機(BWR、145.0万kW)が着工して以降、40年以上、原子力発電所は建設されていない。

- 16 Aug 2024

- NEWS

-

大統領選に見る米国のダイナミズムと復元力

世界の人口の半分を超す45億人強が投票箱に向かう空前の選挙年前半戦は、番狂わせやサプライズが相次いだ。4〜5月のインド総選挙は、「400議席越え」をTシャツに印刷し、圧勝を目指したN.モディ首相率いるインド人民党(BJP)が、蓋を開ければ大量議席減で単独過半数を失った。6月の欧州議会選では極右・国民連合の躍進に危機感を覚えたE.マクロン仏大統領が、解散総選挙の賭けに打って出たものの、今度は急進左派の勝利を許してしまった。イランはE.ライシ大統領のヘリ墜落による事故死で予定にない大統領選挙を実施、決選投票で改革派が勝利する二重の想定外を生んだ。波乱万丈のレースは「事実は小説より奇なり」がピッタリだった。そして最後の最後に、前半戦最大のサプライズが待っていた。米大統領選挙の予備選で既に候補指名に必要な代議員数を確保していたJ.バイデン大統領が、D.トランプ前大統領とのテレビ討論に失敗、民主党重鎮や有力メディア、大口献金者らによる高まる辞任圧力にレースから撤退、アッという間にカマラ・ハリス副大統領へ候補がスイッチしたのだ。このニュースに有権者が「やっと大統領選が始まった気がする」とCNNで語っているのを見て、全米の多くの有権者の正直な気持ちではないかと感じた。私もまったく同感だ。1月から始まった予備選で、民主党はバイデン氏への挑戦者が現れず、共和党もトランプ氏の対抗馬は皆、早々と消え、予備選はあってないも同然だった。4年前と同じ顔触れは、「老々対決」とか「衰え隠せぬ老人 VS. 嘘つき重罪人」などと揶揄され、「ダブルヘイタ―(バイデン大統領VS.トランプ前大統領=どっちも嫌)」の戦いになることが避けられないとみられていた。それが今や対決の構図は一変。決めるのは米有権者だし、ハリス氏の大統領としての潜在能力も未知数だが、土壇場でのどんでん返しは、米大統領選の及ぼす影響力の大きさを思えば、世界にも決して悪くなかった。私は米国の最大の強みはダイナミズムと復元力にあると考えて来た。そしてその源泉が大統領選挙である。4年に一度、国を挙げて大統領選挙という名の長距離レースを行うことで、政治のダイナミズムや社会の活力を取り戻し、その長丁場をフェアに全力で戦い抜いた勝者だからこそ、変革と前進を担う指導者になることが出来ると思うのだ。「ようやく始まった」大統領選は、11月5日の投開票日まで3か月の短期決戦となった。この際、時間の短さには目を瞑る他ない。選挙戦が選挙戦らしくあることが肝心なのだから。今回はDEIとMAGAの戦いとも言われる。前者はDiversity(多様性)、Equity(公平性)& Inclusion(包括性)の略で、女性、アジア系、黒人のハリス氏(59歳)を体現する標語だ。後者はMake America Great Again(アメリカを再び偉大な国にする)の略で、トランプ氏(78歳)の専売特許である。共和党大会直前の銃撃事件で、血を流しながら拳を突きあげ強い指導者ぶりを示し、一躍優位に立ったトランプ氏に対して、DEIで女性や若者、無党派層にアピールするハリス氏も巻き返し、支持率は目下、拮抗している。ハリス氏がご祝儀相場を今後、本物に出来るかがカギだろう。最後は接戦7州(ペンシルベニア、ウィスコンシン、ミシガン、ネバダ、アリゾナ、ノースカロライナ、ジョージア)が帰趨を決める構図に変わりはないのかもしれない。振り返って選挙年前半戦は、ロシアやベネズエラ大統領選、バングラデシュ総選挙に見るように、民主主義の悪用や形骸化による権威主義・独裁体制の増加を生んだ。また韓国やインド、欧州議会選挙に見るように分断・対立も一層拡大し深まった。米国も「老いの一徹の再選 VS. リベンジ権力奪還」という不毛の対決を回避出来たのは朗報だが、勝敗が社会の分断・対立を激化させる懸念は大きい。ハリス氏は勝ち負けどちらであれ初挑戦を糧に、トランプ氏には「寛容な勝者もしくは偉大な敗者」になってほしいものだ。その意味でダイナミズムと復元力を確かなものにするのは、これからに掛っている。

- 07 Aug 2024

- COLUMN

-

シンガポール 米国と原子力協力協定を締結

シンガポールと米国は7月31日、原子力協力協定(通称123協定)を締結した。米国のA. ブリンケン国務長官のシンガポールへの公式訪問に合わせ、V. バラクリシュナン外相との間で調印された。本協定は米議会の承認後、2024年末までに発効する見込みで、30年間有効。輸出規制下にある米国から他国への核物質、設備、部品の輸出の他、教育・技術移転など、平和利用に限定した協力を可能にする。米国由来の部品や知的財産を含む原子力技術や設計を使用する他国とシンガポールが協力する場合にも必要となる。なお、ASEAN諸国で米国と協定を締結するのは、インドネシア(1981年発効)、ベトナム(2014年発効)の他、フィリピンとは今年7月に発効したばかりである。米国は、過去十年間にわたり、シンガポールによる先進的な原子力技術の安全性及び信頼性への理解促進と能力開発への取組みを支援。2017年以降、米原子力規制委員会(NRC)とシンガポール国家環境庁(NEA)は原子力安全分野で協力しており、今年7月に合同ワークショップを開催している。両国は今後、米国務省が主導する「小型モジュール炉(SMR)の責任ある利用のための基盤インフラ(FIRST)」プログラムなどの能力開発イニシアチブを通じて、SMRのような先進的な原子力技術がエネルギー需要のバランスをとりつつ、気候目標の達成をいかに潜在的に支援できるかについて、よりよく理解するため、民生用原子力協力をさらに強化する意向を示した。本協定締結を受け、ブリンケン国務長官は、「シンガポールはクリーンで安全な原子力の更なる探求に向け、FIRSTプログラムに参加する」と自身のソーシャルメディアに投稿。バラクリシュナン外相は、「シンガポールは原子力導入を決定していないが、決定にあたっては、我々の地域状況における原子力の安全性、信頼性、経済性、環境の持続可能性について詳細な研究が必要」とし、「従来の原子力技術はシンガポールには適さないが、民生用原子力技術の進歩を考えると、いかなるブレークスルーにも後れを取らないようにしなければならない。本協定は、米国の原子力情報や技術的専門知識へのアクセスを容易にし、米国の民生用原子力専門家との交流の深化を可能にする」とその意義を強調した。

- 02 Aug 2024

- NEWS

-

米国 乾式貯蔵システムの耐震試験を完了

米エネルギー省(DOE)は7月22日、実物大の使用済み燃料乾式貯蔵システムの耐震試験を実施し、完了したことを明らかにした。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは、DOEから資金提供を受け、屋外振動台を使用した耐震試験を実施。重さ125トンの実物大の垂直キャスクと111トンの水平貯蔵システムを対象に、どちらもダミーの燃料集合体と240以上のセンサーを装着し、約40種類の地震のシミュレーションのデータを収集した。今回の試験で得られたデータにより、国内の70を超える原子力発電所サイトで安全に貯蔵されている使用済み燃料に対し、地震が与える潜在的な影響を詳細に評価し、将来の使用済み燃料貯蔵システムの設計と許認可に有用なデータを収集する。また、現在の貯蔵方法の改善や、国内の使用済み燃料の安全で、効率的、持続可能な管理にも資するという。耐震試験の様子はDOEのYouTubeチャンネルで視聴できる。

- 01 Aug 2024

- NEWS

-

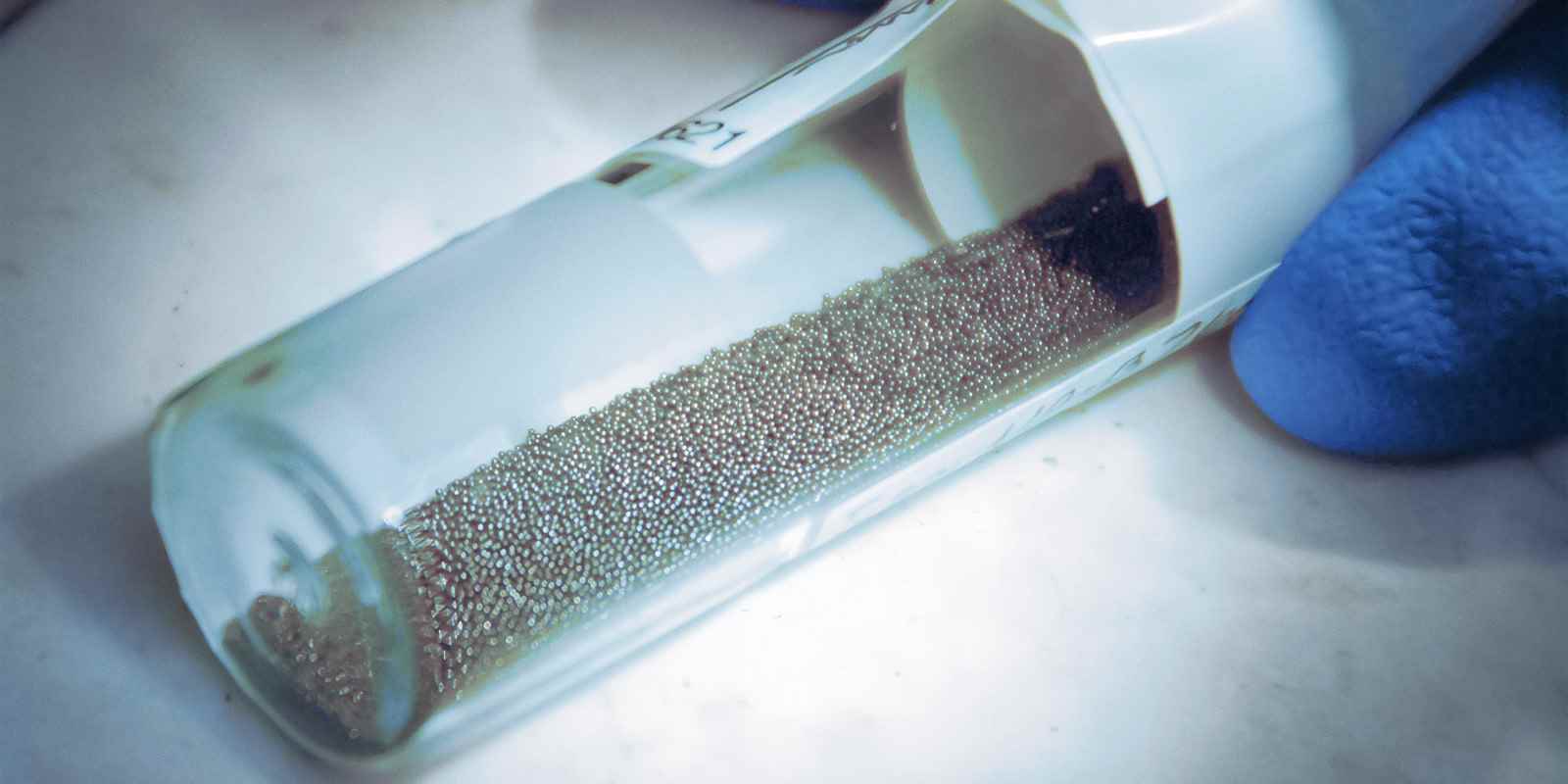

米国 TRISO製造をワイオミング州も計画

米国のワイオミング州エネルギー公社は7月18日、同州でのTRISO燃料製造施設の立地評価に向けて、BWXテクノロジーズ(BWXT)社の子会社であるBWXTアドバンスド・テクノロジーズ社と協力協定を締結した。今後、約1年半かけて、州内の建設候補地や施設の設計、コスト、人材、サプライチェーン、許認可などの観点から、立地評価を実施する予定。ワイオミング州は米国最大のウラン埋蔵量を誇り、今年3月には米ウル・エナジー社が同州に、新たにシャーリー・ベイスン鉱山の建設を決定。また2022年に同州に隣接するアイダホ州のアイダホ国立研究所(INL)と先進的原子力技術の開発等に関する覚書を締結しており、原子力分野に力を入れている。今回の協力協定について、同州のM. ゴードン知事は、「原子力は、ワイオミングのエネルギー・ポートフォリオの中核。ワイオミング州で採掘されたウランを、ワイオミング州で加工し、ワイオミング州で使用することができる。いわば三位一体の構造だ」と強調した。BWXT社とワイオミング州は、2023年から同州でのBWXT社製マイクロ原子炉「BANR」(HTGR、1,000~5,000kWe)の建設、配備に向けた実行可能性を検討中だ。両者は今年6月に、BANR導入実現に向けた可能性評価に関する新たな契約を締結、7月にはBWXT社がBANRの設計、システム開発および周辺機器などで、カンザス州の建設会社バーンズ&マクドネル社と協力協定を締結している。 BWXT社は2022年12月、国防総省(DOD)が軍事用に建設を計画している米国初の可搬式マイクロ原子炉用の燃料として、TRISOの製造をバージニア州リンチバーグの施設で開始した。HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を3重に被覆した粒子燃料であるTRISO燃料について、米エネルギー省(DOE)は高温に耐え、腐食に強いTRISOを「地球上で最も堅牢な核燃料」と高く評価している。なお、現在テネシー州で計画されている米Xエナジー社のTRISO燃料工場建設プロジェクトを対象に、1億4,850万ドル(約230億円)の連邦税額控除の適用が今年4月に明らかになっている。

- 26 Jul 2024

- NEWS

-

米国 燃料サプライチェーン強化に27億ドル拠出

米エネルギー省(DOE)は6月27日、米国内産の低濃縮ウラン(LEU)購入に関する「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、J. バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダから27億ドル(約4,363億円)を支援するもので、ロシア産LEUへの依存脱却に向け、米国内のウラン濃縮能力を強化し、商業用核燃料の供給源の多様化や安定供給を図ることが狙い。DOEは今回のRFPを通じて、新規の濃縮施設や既存の濃縮施設の拡張プロジェクトなど、新たな供給源と2件以上の契約を締結する予定だ。今回の発表について、J. グランホルムDOE長官は、DOEが国家安全保障の強化と国内原子力産業の成長に不可欠な、米国内のウラン供給力を強化しているとしたうえで、「原子力業界の世界的リーダーであり続けるという米国の決意を示すもの」と表明。また、A. ザイディ大統領補佐官兼国家気候アドバイザーは、バイデン政権下で進められてきたクリーンエネルギーの拡大促進が、高賃金な雇用を生み、なおかつエネルギー安全保障を高めてきたとこれまでの実績を強調した。ウランの調達をめぐっては、バイデン大統領が5月13日、ロシア産LEUの米国への輸入を禁止した「ロシア産ウラン輸入禁止法」に署名、来月8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。DOEによると、原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、輸入禁止の免除が可能。ただし、その場合もLEUの輸入量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない。DOEエネルギー情報局(EIA)が6月に発表した最新のウラン市況年次報告書(2023 Uranium Marketing Annual Report)によると、ロシアは米国の商業用原子力発電所向けLEUの27%を供給しており、米国に次ぐ第2位のシェアを占めている。現在、LEUの購入において、米国では全体の約72%が海外調達となっている。

- 03 Jul 2024

- NEWS

-

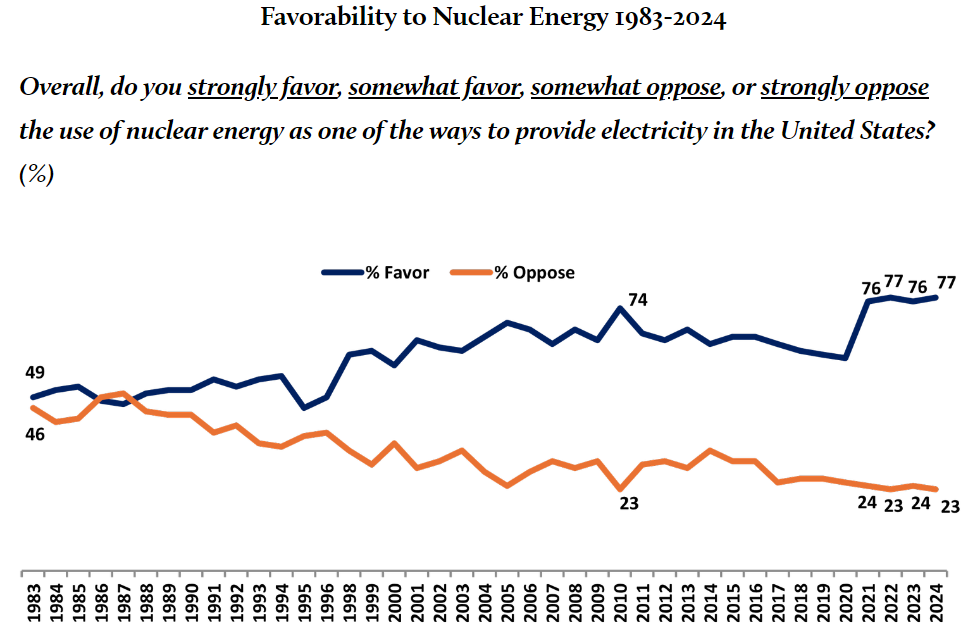

米国民の7割以上が原子力支持 米世論調査

米国のビスコンティ・リサーチ社が6月10日に発表した世論調査結果によると、米国の原子力支持の割合が4年連続で過去最高レベルを記録した。同調査はビスコンティ・リサーチ社が4月30日から5月2日までの3日間、1,000人を対象に調査を実施。同調査によれば、米国民の4分の3以上にあたる77%が原子力利用を支持する結果となった。過去約10年間、電力供給の方法として原子力を「強く支持する」、または「やや支持する」とした人の割合は60%台で横ばいに推移していたが、2021年にこの数字が76%に増加した後、2022年に77%、2023年に76%、今年は77%と引き続き高い水準を維持している。「原子力発電所の運転認可更新」について、回答者全体の88%が、安全基準を満たしている限り運転認可を更新することに賛同。ビスコンティ・リサーチ社は、現在90を超える米国の原子力発電所が運転認可を更新している現状をふまえ、運転免許証の更新と同様、安全運転が可能な場合、原子力発電所の運転認可は更新されるべき、との米国民の意識の表れとの見方を示している。また、「将来の新規建設」について、回答者全体の71%が支持し、3年連続で70%を超えた。また、ビスコンティ・リサーチ社は、「強く支持する」と回答した人の割合は、「強く反対する」と回答した人の5倍に上るとした一方で、米国民の約3分の2が原子力に対して「やや支持する」「やや反対する」と答えた点に着目し、大多数が強い意見を持っていない「中立派」であると分析。女性の約4分の3が「中立派」であるとし、年齢層では、Z世代(1990年代後半から2000年代に生まれた世代)とX世代(1965年から1970年代に生まれた世代)が最も中立的な意見を持つ人々が多い層であると指摘した。また、知識量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、知識量が非常に多いとされる人々の70%が原子力を「強く支持」していた一方、「強く反対する」と回答した人はわずか1%に過ぎなかったとしている。

- 17 Jun 2024

- NEWS

-

米中の戦いは地上から宇宙へ?!

先頃開催された中国の全国人民代表大会(全人代)で、大きな扱いではないけれど気になるニュースがあった。習近平国家主席が軍の代表団の会議に出席し、海洋や宇宙、サイバー空間など新たな領域で戦略的能力を引き上げ、軍事力の強化を指示したというものだ。今年の全人代は安全保障に留まらず、外交、経済、内政と万事で「国家安全」が強調された大会だった(日本経済新聞3月12日付社説「中国は過度な『国家安全』重視を見直せ」参照)。李強首相のデビューとなるはずの全人代恒例の記者会見が廃止されたのも、国家安全のためと言えなくもない。不都合な真実に触れられる機会は出来るだけ少ない方がよいからだ。活動報告に登場した「安全」の言葉は29回、習政権12年余で最多頻度だったとか。裏返せば不安が一杯ということだろう。冒頭のニュースが目に留まったのも、そうした国家安全にとって宇宙という新領域の重要性がますます増していることを物語っていたからだった。中国は安全保障の領域を既に宇宙へと広げ、2030年には「宇宙強国」を目指して、米国、ロシアとしのぎを削る。だから習氏の人民解放軍代表たちへの指示はその先、宇宙競争で米国を凌駕せよとの檄とも読めるのだ。日本科学技術振興機構が運営するScience Portal Chinaの「中国の宇宙開発動向」によれば、2023年の世界のロケット打ち上げ回数は223回(失敗11回)で、このうち中国は過去最多の67回(同1回)、米国は107回(同5回)、ロシアは19回だった。中国は衛星打ち上げ数でも211機と過去最多を記録し、前年比25機増だった。また第4四半期のロケット打ち上げ回数を見ると、30回の米国には及ばないものの、中国は過去最多に並ぶ22回を記録し、自国衛星46機、外国衛星1機を打ち上げた。衛星の内訳は地球観測衛星22機、航行測位衛星2機、通信放送衛星9機、有人宇宙船1機、宇宙科学衛星1機、技術試験衛星10機、宇宙往還機1機となっている。ちなみに日本は僅か3機(失敗1回)である。宇宙強国かどうかはともかく、数字からはロシアを遥か後方に、中国が宇宙競争で米国と肩を並べる日もそう遠くない勢いを感じさせる。ところでロケット・衛星は、当然ながら打ち上げただけではミッションは終わらない。その後の追跡、通信、観測などこそ重要であり、それには世界各地に基地を持つことが必要だ。2008年、赤道に近い南太平洋の島嶼国キリバスを訪れた際に興味深い光景に遭遇した。当時のキリバスは外交関係を中国から台湾に変えていて、首都タラワに台湾の援助で作られた亜熱帯農業試験場は、中国の元人工衛星追跡基地の跡地だった。ロケット・衛星の打ち上げ場所は一般に赤道に近いほど良い。その点でキリバスは申し分ない上に、米国のミサイル防衛や宇宙開発施設があるマーシャル諸島クワジェリン環礁まで1,000kmという戦略的要衝だ。中国が外交関係を失ったダメージは大きかったが、2019年にキリバスは再び中国と国交を結ぶ。翌年、訪中したマーマウ大統領は習主席に台湾断交を称賛されたという。緑の畑も再び宇宙追跡基地に戻ったことだろう。中国は世界中で基地確保に余念がない。ウクライナ戦争の緒戦で、ウクライナがイーロン・マスク氏のスペースXが所有するスターリンクで目覚ましい成果を挙げたことは良く知られている。軍事専門家によれば、これからは宇宙に配備された衛星群が地上戦の雌雄をも決する要因になりつつあるそうで、ことは重大である。米国も最近は中国による宇宙領域での安全保障の脅威の可能性に気付き、連邦下院議会やメディアが警告を発している。一方で夢を掻き立てる存在でもある宇宙は、決して野放しではない。通称「宇宙条約」(国連総会決議2222号、1966年採択、67年発効)は宇宙空間の利用や探査はすべての国の利益のために行うこと、如何なる国も領有禁止などを謳っている。各国とりわけ米中は法の支配と秩序が宇宙にも及んでいることを肝に銘じて欲しいものだ。

- 02 Apr 2024

- COLUMN

-

コンステレーション社 原子力向けにグリーンボンドを発行 米国初

米国最大のカーボンフリー電力の発電事業者であるコンステレーション・エナジー社(以下、コンステレーション社)は3月18日、同社の原子力プロジェクトの資金調達向けに9億米ドル(約1,350億円)相当の環境債(グリーンボンド)を発行したと発表した。同社は今後、調達した資金をCO2の削減やクリーンで信頼性の高い原子力発電の維持/拡大、運転期間延長などの投資に充てる予定。グリーンボンドは、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境分野への取組に特化した資金を調達するために発行される債券で、私企業による原子力プロジェクトの資金調達に利用できるものとしては米国初。最近では、グリーンボンドは、持続可能なプロジェクトへの投資を求める投資家の間で人気が高まっているという。今回のグリーンボンド発行について、コンステレーション社取締役副社長兼CFOのD. エガース氏は、「市場の大きな反響は、原子力が今後数十年にわたって重要な役割を果たすユニークなクリーン・エネルギー技術であり、投資家が安全で長期的な投資であると認識している証左」とコメント、原子力への投資は、長期的な持続可能性への投資であることを強調している。グリーンボンドをめぐっては、カナダのブルース・パワー社が2021年11月、原子力発電向けに世界で初めてグリーンボンドを発行、これまでに3回の募集で累計17億加ドル(約1,900億円)のグリーンボンドを発行している。さらに、カナダの州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社も2022年7月、ダーリントン原子力発電所(CANDU-850×4基)の改造工事の資金調達用に3億加ドル(約340億円)のグリーンボンドを発行しているほか、フランスでは2023年11月、フランス電力(EDF)が既存の原子力発電所の資金調達に特化した10億ユーロ(約1,600億円)のシニアグリーンボンド(低リスクの債権)を発行している。メリーランド州・バルチモアに拠点を置くコンステレーション・エナジー社は全米で14サイト・計21基、1,900万kW以上の原子力発電設備容量を保有する電力会社。同社によれば、原子力発電のほか、水力、風力、太陽光による発電事業により、米国の1,600万世帯以上の家庭や企業に電力を供給し、米国全体で生産するカーボンフリー電力の約10%を賄っている。

- 25 Mar 2024

- NEWS