キーワード:米国

-

米NASAとDARPA 宇宙探査用原子力ロケット・エンジン実証へ

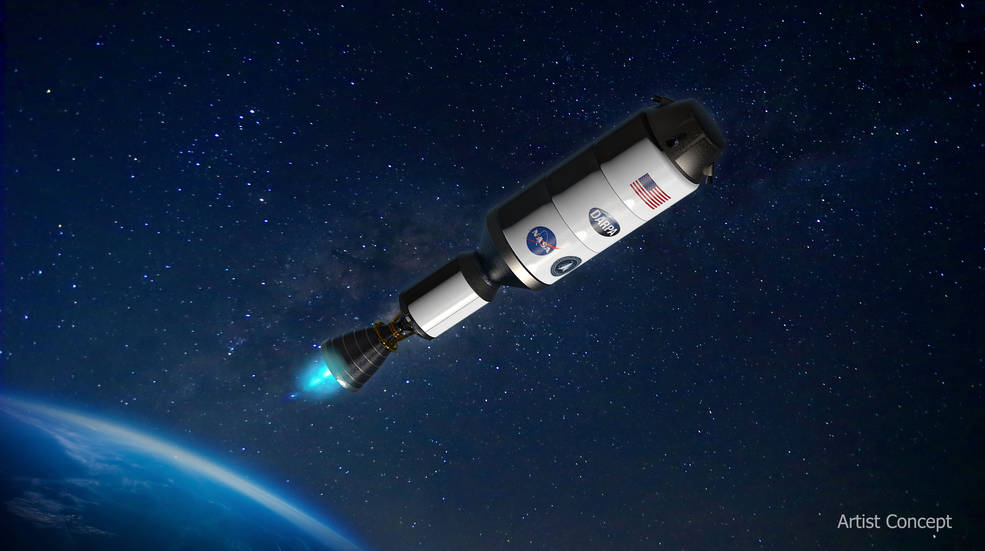

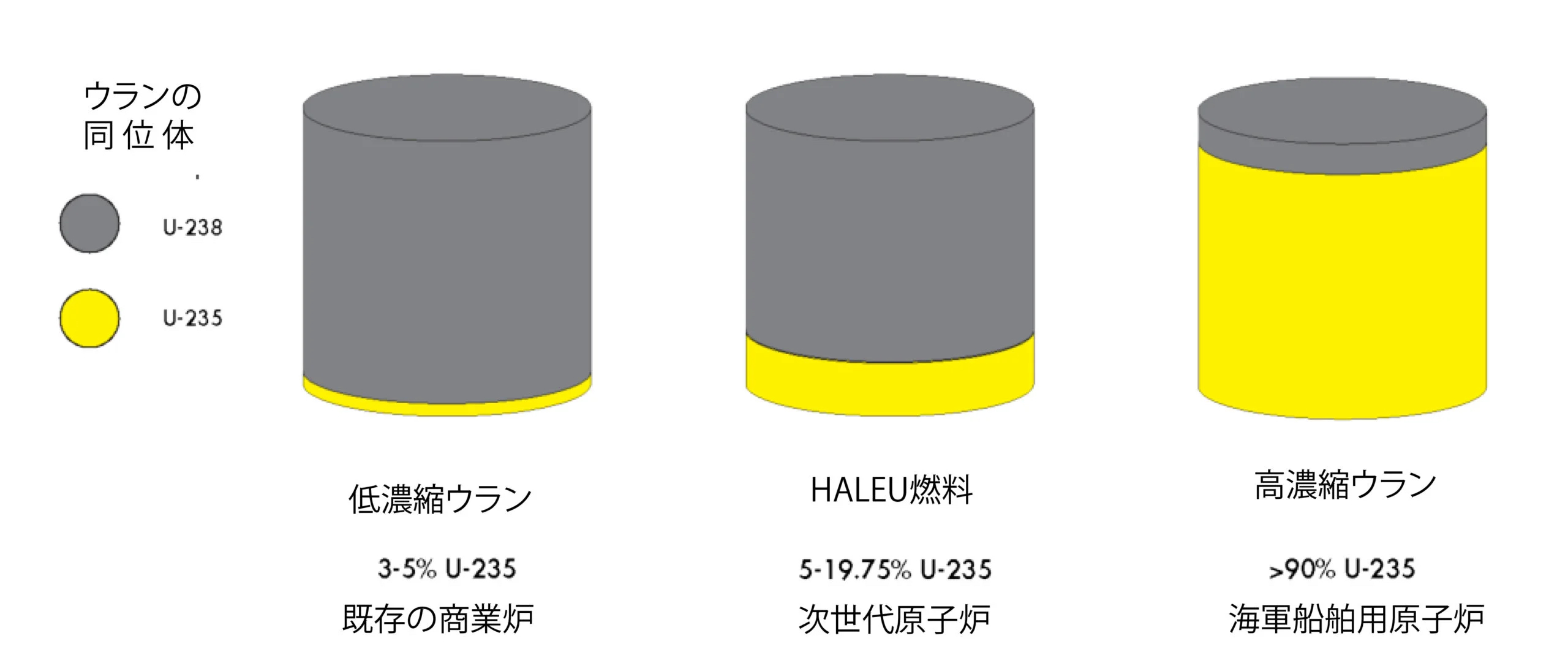

米国防総省(DOD)の国防高等計画推進局(DARPA)は1月24日、米航空宇宙局(NASA)が計画している火星の有人探査用の先進的核熱推進ロケット(NTR)エンジンを共同で実証・開発するため、両者が協力協定を結んだと発表した。具体的には、DARPAの「迅速な月地球間活動のための実証ロケット(DRACO)プログラム」にNASAの宇宙技術ミッション本部(STMD)が協力し、NTRエンジンをDARPAの実験用宇宙船に組み込むための技術開発を推進。長期の宇宙飛行ミッション実現に向けてNTRエンジン搭載宇宙船の実証試験を、早ければ2027会計年度にも地球周回軌道上で実施する計画だ。両者の発表によると、大気圏外の深宇宙を宇宙飛行士が高速で移動することは、火星の有人探査実現のカギとなる技術であり、宇宙飛行士の負うリスクも軽減される。長期のミッションでは頑丈なシステムと多くの補給品が必要となるため、NTRエンジンのように一層迅速かつ効率的な輸送・移動技術の開発はNASAが月や火星で進める探査計画に有効である。また、NTRエンジンでは通信等に使用する高出力電力のほか高温熱も生産可能であるため、この熱で液体水素をガスに変えて推進力とすることができる。これにより、NTRエンジンの効率はこれまでの化学ロケット・エンジンとの比較で2~5倍に上昇、推力重量比は電気推進エンジンとの比較で約1万倍に上昇すると両者は予測している。このような開発の加速を目的とした今回の協力協定で、両者は双方が利益を得られるようそれぞれの役割や責任を分担。NASAが関係技術の開発を主導する一方、DARPAはNTR用原子炉関係の契約を受け持つほか、NTRエンジン・システムの宇宙船への統合や資機材の調達、スケジュールの設定など、プログラム全体を管理することになる。DARPAによると、米国でNTRの実験が最後に行われたのは50年以上前のことである。このような過去の開発で得られた教訓を元に、DARPAはDRACOプログラムで高濃縮ウランの代わりにHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を使用する予定。これにより、輸送上の課題を減らすことができると指摘している。DARPAのS.トンプキンズ長官は、「近代的な商取引や科学的発見、国家安全保障の点からも宇宙空間は非常に重要な領域だ」と説明。DRACOプログラムを通じて宇宙技術開発で大きな躍進を遂げることは、月面に多くの物資を効率的に輸送し人類を短時間で火星に送り届けるためにも、必要不可欠だと強調した。NASA・STMDのJ.ルーター本部長は、「航空宇宙材料の開発やエンジニアリングは近年目覚ましく進歩しており、原子力技術の宇宙利用に新たな時代が到来、実証試験を通じて月や火星への輸送能力は大幅に拡大される」と指摘した。(参照資料:NASA、DARPAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Jan 2023

- NEWS

-

米ネブラスカ州 SMRの立地調査を開始

米ネブラスカ州の電力公社(NPPD)はこのほど、先進的な小型モジュール炉(SMR)の建設が同州内で決まった場合に備え、候補地の実行可能性調査(FS)を開始すると発表した。その結果から直ちに建設工事を始めるわけではないが、既存の商業炉と比べて安全かつ出力の増減が容易なSMRの建設候補地を、2024年の春ごろまでに4地点まで絞り込みたいとしている。米国ではJ.バイデン大統領が就任直後の2021年3月、コロナ禍の経済不況からの復興を目指す広範な経済対策として、各州政府や個別の機関・団体に総額1.9兆ドルの助成金を交付するという「米国救済計画法(ARPA)」に署名した。ARPAでネブラスカ州に割り当てられた助成金の中から、州政府は2022年4月に成立した州法(LB 1014)に基づき、100万ドルを今回のFSプログラムに充当すると決定。州内全域で先進的原子炉の立地点を新たに模索するオプションと、既存の発電施設で先進的原子炉の受け入れが可能なものについてFSを行うとした。州政府また、電力部門のCO2排出量を2005年比で30%削減するため、B.オバマ政権下の環境保護庁(EPA)が導入した「クリーン・パワー・プラン(CPP)」の目標を達成するには、新たな原子力発電設備の建設が有効だと指摘。これに向けて、適切な計画の策定コストも調査するとしている。助成金の実際の申請は、同州唯一の原子力発電所であるクーパー発電所(BWR、83.5万kW)の所有者であるNPPDが実施。同社の申請書はすでに今月6日、州政府の経済開発省が承認済みである。同FSの第一段階で、NPPDは地理的データや予備的な許認可基準に基づき、SMRの立地に最適の地点15か所を特定する。許認可基準の中でも、冷却水と送電網へのアクセスを重点的に考慮する方針で、この作業は今年の春までに完了させる。その後の第二段階では一層詳細な評価を行う予定で、原子力規制委員会(NRC)が審査の際に使用している環境面や建設関係の基準により、候補地点を4か所まで絞り込む。この段階の作業を完了するには、約1年を要するとNPPDは予想している。(参照資料:ネブラスカ電力公社、ネブラスカ州政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Jan 2023

- NEWS

-

米規制委 SMRとしては初の設計認証を発給

米原子力規制委員会(NRC)は1月19日、ニュースケール・パワー社製の小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」(電気出力5万kW版)に対し、SMRとしては初の設計認証(DC)を発給した。米国での利用を許可するため、NRCがこれまでにDCを発給した炉型はウェスチングハウス(WH)社製AP1000などの大型炉も含めると7つ目。米エネルギー省(DOE)は2014年以降、ニュースケール社製も含め、様々なSMRの設計や許認可手続き、立地等に6億ドル以上の支援を実施してきたが、K.ハフ原子力担当次官補は、「SMRはもはや抽象的な概念ではなく、建設準備ができた現実のものになった」と指摘。「最も優れた技術革新の結果であり、我々はここ米国でその活用を開始する」と宣言した。ニュースケール社は2016年12月に「NPM」のDC審査をNRCに申請しており、NRCスタッフは2020年8月に同設計の技術審査を終えて最終安全評価報告書(FSER)を発行。翌9月には、同スタッフが当該設計について「技術的に受け入れ可能」と判断したことを意味する「標準設計承認(SDA)」を発給している。NRCはその後、DC審査の最終段階として、電気事業者が当該設計の建設・運転一括認可(COL)を申請する際、米国内で建設可能な標準設計の一つに適用する規制手続き「最終規則」の策定作業を進めていた。NRCの委員5名も2022年7月末にNRC全体の決定として、「NPM」が米国での使用を承認された初のSMRと票決していた。今回はこの最終規則の策定が完了し連邦官報に公表されたもので、同規則が発効する2月21日から「NPM」のDCも有効である。DCはその後15年間効力を持ち、さらに10年~15年間延長することも可能。今回のDC発給により、「NPM」のCOL申請審査ではDC規則で解決済みの課題に取り組む必要がなくなる。発電所の建設サイトに特有の安全性や環境影響について、残る課題のみに対処することになる。「NPM」の初号機については、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)が単基の電気出力7.7万kW版の「NPM」を6基備えた設備「VOYGR-6」(出力46.2万kW)を、DOE傘下のアイダホ国立研究所(INL)内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始を目指している。このため、ニュースケール社は今月1日、7.7万kW版の「NPM」についても、NRCにSDAの取得を申請した。UAMPSもINL内での用地調査を終え、2024年の第1四半期を目途に「VOYGR-6」のCOLを申請する予定である。米国内ではこのほか、ワシントン州グラント郡の公営電気事業者「グラントPUD」が2021年5月、ニュースケール社製SMRの性能を評価するため、同社と協力覚書を交わした。また、ウィスコンシン州のデーリィランド電力協同組合も2022年2月、同SMRを事業域内で建設する可能性を探るとして、了解覚書を締結している。国外では、カナダやチェコ、ウクライナ、カザフスタン、ルーマニア、ブルガリアなどの企業が国内でのNPM建設を検討中で、それぞれが実行可能性調査等の実施でニュースケール社と了解覚書を締結済み。ポーランドでは、鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘会社が「VOYGR」設備をポーランド国内で建設するため、2022年2月にニュースケール社と先行作業契約を締結している。(参照資料:DOEの発表資料、連邦官報、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 23 Jan 2023

- NEWS

-

COP27が改めて示したエネルギー自立の重要性

シャルム・エル・シェイクで開催されていたCOP27は、予定を2日間延長して2022年11月20日に閉幕した。今更ではあるが、COPは“Conference of Parties”、つまりある条約の「締約国会議」であり、本来は一般名称に他ならない。しかしながら、近年は気候変動枠組条約締約国会議の短縮名としてすっかり定着した。気候変動枠組条約は“UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)”だ。この条約は、1992年5月9日、国連総会において採択され、1994年3月21日に発効した。第7条1項には、締約国会議は同条約の最高機関として「この条約の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う」とあり、「別段の決定を行わない限り毎年開催する」(同4項)とされている。COP1は1995年にベルリンで行われた(図表1)。再開会合も含めた28回の会議のうち、14回は欧州で開催されており、特にドイツはボン3回、ベルリン1回、計4回にわたり開催国となっている。ドイツに次ぐのがポーランドの3回だ。開催国は必然的に議長国なので、調整役として会議の結論に大きな影響を与える。ドイツが地球温暖化問題で国際社会において強い存在感を発揮する背景の1つと言えるだろう。28回のうち、1997年12月に開催されたCOP3が「京都会議」だ。『京都議定書』が採択され、先進国に1990年と比較した2008〜12年平均の温室効果ガス排出削減目標を課すと共に、新興国・途上国の排出削減を支援するため排出量取引が導入された。また、COP21は2015年にパリで開催され、『パリ協定』が採択されている。COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。その名称から誤解されることが多いものの、各国政府間の調整を行う機関ではない。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。世界の科学者が発表した気候に関する論文やデータをまとめ、5~7年の間隔で評価報告書を作成している。2007年には『第4次評価報告書』の功績が認められ、『不都合な真実』のアルバート・ゴア元米国副大統領とノーベル平和賞を共同受賞した。この評価報告書は、COPにおいて議論をまとめる叩き台とされている。今年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)は、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」と結論付けた。その上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」としている。英国気象庁メットオフィスハドレーセンター及びオスロー大学の観測データは、第6次評価報告書を概ね裏付ける結果と言えるだろう(図表2)。このデータを詳しく見ると、1850~99年までの50年間に対し、2010~19年の平均気温は0.93度上昇した。一方、温室効果ガスの排出量は、1950~99年の7億6,613万トンと比べ、2010~19年は46倍の351億3,209万トンになっている。温室効果ガス排出量と気温の関係を統計的に比較した場合、少なくとも過去170年間に関しては、明らかに正の相関関係が存在すると言えるだろう(図表3)。第1作業部会報告書では、2100年までの温室効果ガスの排出量による温度変化を5つのシナリオに分けて推計している。このうち、最も排出量が少ない「SSP1-1.9」の場合、1850~1900年と比べて2081~2020年の平均気温は1.0~1.8℃上昇と足下からほぼ横ばいとされた。一方、最も排出量が多くなる「SSP5-8.5」だと3.3~5.7℃の上昇になり、大雨の発生頻度は2.7倍、干ばつの発生する頻度は4.1倍と見込まれている。これは人間を含む地球上の生態系に極めて大きなダメージを与えるのではないか。 複雑化する対立の構図地球温暖化は人類共通の問題だ。しかしながら、国際社会は必ずしも一枚岩ではない。米国の国内も例外ではなく、特に共和党の2人の大統領は2つの大きな国際合意を一時的にせよ骨抜きにした。1人目はジョージ・ブッシュ大統領(当時)である、2001年3月28日、京都議定書からの離脱を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと・・・2点が理由である。前任のビル・クリントン大統領は、京都議定書の取り纏めに強い意欲を示し、日本はその意向に従って不利な条件を飲んでいた。それだけに、日本政府は梯子を外された感が否めなかったであろう。2015年11月30日から12月12日にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の実質的な後継となる新たな条約が採択された。196加盟国全てが参加したこの『パリ協定』は、平均気温の上昇を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。IPCCによる第5次報告書を受けた結論だった。この協定については、2017年6月1日、ドナルド・トランプ大統領(当時)が米国の離脱を発表した。同大統領の場合は、IPCCの報告書を科学的根拠が脆弱と批判、地球温暖化そのものを否定したのである。「米国をエネルギー輸出国にする」との公約を掲げた同大統領にとり、シェールガス・オイルの開発が優先課題だったのだろう。2021年1月20日に就任したジョー・バイデン大統領は、その日のうちにパリ協定へ復帰するための大統領令に署名、2月19日には正式に復帰した。世界のビジネスでESGを重視する流れが加速するなか、「グリーン・ニューディール」を公約に掲げた同大統領は、温暖化抑止への官民連携を経済成長のドライバーと捉え、先行する欧州を追撃する意図があると見られる。ちなみに、2023年のCOP28はUAEのドバイにおいて開催されることが決まった。2029年のCOP29はオーストラリアやチェコがホスト国に名乗りを上げている。一方、多くの国際会議を主宰してきた米国は、過去28回のCOPで一度も開催国になったことがない。それは、地球温暖化問題に対する米国国内の複雑な事情を反映しているのだろう。蛇足だが、民主党所属ながらバイデン政権に批判的なスタンスを採ることの多いジョン・マンチン上院議員は、ウェストバージニア州選出だ。同州の州民1人当たりGDPは全米50州で47番目、最も多いニューヨーク州の53%に止まる。このウェストバージニアは、全米屈指の炭鉱業の盛んな州であり、それ故に近年は経済的な苦境に陥った。マンチン上院議員がバイデン大統領に冷淡なのは、同大統領が注力する脱化石燃料路線への反発が大きいと言えるだろう。エネルギー問題に関する米国の国内事情は、傍から見るよりもかなり複雑だ。さらに、先進国間、先進国と新興国・途上国、資源国と非資源国・・・エネルギーと環境を巡る様々な対立が浮き彫りとなり、国際的な意見集約を阻もうとしている。そうしたなか、ロシアのウクライナ侵攻とエネルギー価格の高止まりが、皮肉にも西側主要先進国にESGの重要性を再認識させ、カーボンニュートラルを目指す強いインセンティブになりつつあるようだ。 先進国 vs. 途上国・新興国原始地球が誕生してから46億年と言われるが、大気中の酸素濃度が現在の21%程度で安定したのは、科学的コンセンサスによれば1億年ほど前だった。そこまで遡ることはできないものの、南極の氷床からボーリングにより掘削された分析用の氷柱、「氷床コア」により80万年前に遡って大気中の二酸化炭素濃度が分かっている。具体的には、南極に「ボストーク」、「ドームC」、「ドームふじ」の3つの代表的な氷床コアがあり、なかでも欧州南極氷床コアプロジェクトチーム(EPICA)が手掛けたドームCは3,190mまで掘削され、最も古い年代の大気の組成が分析可能になった。それによれば、この間に概ね10万年を周期とする8回の氷河期と間氷期のサイクルがあり、大気中の二酸化炭素濃度は228ppmを中心に200〜260ppmの範囲を循環していた模様だ(図表4)。米国海洋大気庁によれば、2022年の二酸化炭素濃度は418ppmに達した。過去80年間の標準レベルと比べた場合、明らかに異常値だ。この500年程度の推移を見ると、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命期、1960年代の高度経済成長期を起点とするエネルギー多消費時代、2つの大きな転換点があったと言える。一方、世界銀行の統計では、2019年における温室効果ガスの排出量は中国が全世界の27.4%を占め、インド、ロシアなど他の新興国・途上国を合わせると66.1%に達した(図表5)。気候変動に関し、新興国・途上国の重要性が高まっているのはこのためだ。特に中国やアジア諸国などは、1990年代に入って以降、温室効果ガス排出量が大きく増加した(図表6)。その背景は、1991年12月に旧ソ連が崩壊、米国1国主導によるグローバリゼーションが進んだことだと考えられる。世界のサプライチェーンが統合されるなか、教育水準が高いにも関わらず、労働コストが相対的に低かったASEAN諸国、中国、メキシコなどが工業化、対先進国向け輸出により高度経済成長期に入ったからだろう。結果として、米国を含め主要先進国の物価は安定し、新興国に対米輸出市場を奪われた日本はデフレになった。温室効果ガスに関しては、成長率が低下した先進国において環境規制が強化され、排出量は軒並みピークアウトしている。この点こそが、地球温暖化問題に関して先進国と新興国・途上国の間で対立が深まる最大の要因に他ならない。原単位方式、即ちGDP1ドルを得るに当たって排出される温室効果ガスは、足下、米国、日本が共に0.24kgなのに対し、ロシアは1.17kg、インド0.91kg、中国は0.75kgだ(図表7)。つまり、同じ付加価値を生み出すのに、中国は米国、日本の3倍の温室効果ガスを排出しなければならない。西側先進国の立場から見れば、地球全体の温室効果ガス排出量を減らすためには、新興国・途上国による持続的な努力が必須だろう。米国のブッシュ大統領(当時)が京都議定書からの離脱を決定したのは、先述の通り中国の温室効果ガス排出急増を受け、「附属書Ⅰ国」に分類された先進国のみが削減目標を負う仕組みに反発したからだ。他方、新興国・途上国の側から見れば、18世紀央に始まる産業革命以降、現在の主要先進国が温室効果ガスを大量に排出する時期が続いた(図表8)。確かに1800年代に関しては産業革命の震源地であり、7つの海を制覇して覇権国になった英国が最大の排出国だったと見られる。ただし、19世紀末頃から、米国が急速に工業化を進め、温室効果ガスの排出量でも他国を圧倒した。この当時、中国、現在のASEAN諸国、インドなどは地球環境にほとんど負荷を掛けていない。新興国・途上国側としては、既に経済を成熟化させ、十分に豊かになった先進国が、現在の状況を静止的に捉えて、新興国・途上国に努力を求めるのは心外に感じられるのだろう。そこで、経済的・技術的な支援を先進国に求めているわけだ。先進国vs.新興国・途上国の構図は、1992年に国連総会において気候変動枠組条約が採択された当時から続いていた。1997年のCOP3で採択された京都議定書が画期的と言われたのは、排出量取引を導入したことで、新興国・途上国の排出量削減へ向け、先進国に対しアメとムチを制度化したことだったと言える。紳士・淑女の倫理感や高邁な哲学ではなく、市場原理によるインセンティブに具体的な成果を求めたのだ。もっとも、先進国と新興国・途上国の対立が解消されたわけではない。むしろ、近年は双方の考え方の違いがより明確になったと言えるだろう。 国際的遠心力の下で日本が目指すべき方向シャルム・エル・シェイクで行われたCOP27では、干ばつや洪水など気候変動による“Loss and Damage(損失と被害)”に対して、新興国・途上国がかねてより求めていた基金の創設を決めた。もっとも、新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれており、内容については完全に先送りしている。次の焦点は「移行委員会」での議論になるだろう。一方、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、天然ガスの調達が大きな問題となった欧州では、エネルギー自給率の引き上げへ向け、化石燃料に依存しない経済構造の構築が急務になった。従って、ESGへの取り組みはさらに加速し、技術や投資において世界に先行するポジションの維持を図ることが予想される。米国のバイデン政権は、シェールガス・オイルの輸出を拡大すると同時に、大統領選挙の公約である『グリーン・ニューディール』を推進、この分野で欧州へのキャッチアップを目指す模様だ。今回のCOP27で存在感の薄かった中国は、目立つことにより批判の矢面に立たされることを回避したのかもしれない。まずは需要が伸びるエネルギーの安定調達を最優先し、温室効果ガスの削減を段階的に進める独自路線を採ると見られる。ウクライナ戦争、そしてOPECプラスの存在感の高まりは、エネルギー純輸入国にとり大きな脅威になった。また、カーボンプライシングにより温室効果ガス排出のコストが見える化しつつあることで、新たなビジネス及び投資のチャンスが広がったと言えるだろう。もっとも、国際社会の分断が深まるなかで、COPのような枠組みが画期的な成果を生むのは難しくなった。そうしたなか、市場原理によるビジネスの論理が、ESGのフィルターを通してむしろ地球温暖化抑止の主な推進力になりつつある。その背景にあるのは、分断の時代だからこそ、経済安全保障の観点も含め、エネルギー自給率の引き上げが国家にとって最重要課題の1つであるとの考え方だろう。COP27は国際社会の分断を改めて再認識させるものとなった。日本にとってこの枠組みの重要性が変わったわけではないものの、取り敢えずは日本自身がエネルギー自給率向上へ向けた歩みを加速する必要がありそうだ。

- 23 Jan 2023

- STUDY

-

米国で建設中のボーグル3号機 送電開始は4月に

米ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で、3、4号機(各ウェスチングハウス社製のAP1000、110万kW)を建設しているジョージア・パワー社は1月11日、今年の第1四半期(2023年1月~3月)中に予定していた3号機の送電開始を4月に延期すると発表した。これは、同社および親会社のサザン社が証券取引委員会(SEC)に提出したレポートの中で明らかにしたもの。延期理由としては、同じくサザン社の子会社で3、4号機の運転を担当予定のサザン・ニュークリア・オペレーティング社が、3号機の運転開始前試験と起動試験で冷却系配管の一部に振動を認めたため。同社は現在、修理作業を実施しており、原子力規制委員会(NRC)に対し、この作業を迅速に進めるため運転認可の修正を要請する方針である。この延期にともない、同プロジェクトに45.7%出資しているジョージア・パワー社は、これまでの建設費や試験費に加えて月額で最大1,500万ドルの(税引き前)資本コストを負担する必要がある。また、同プロジェクトにそれぞれ、30%と22.7%、および1.6%出資しているオーグルソープ電力とジョージア電力公社(MEAG)、およびダルトン市営電力にも影響が及ぶと思われる。ボーグル3、4号機の増設計画は米国で約30年ぶりの新設計画であり、それぞれ2013年3月と11月に本格着工した。同様にAP1000設計を採用したサウスカロライナ州のV.C.サマー2、3号機建設計画は、2017年3月のウェスチングハウス社の倒産申請を受けて中止となったが、ボーグル計画ではサザン・ニュークリア社がWH社からプロジェクト管理を引き継いで建設工事を継続してきた。3号機では2021年7月に温態機能試験が完了し、燃料の装荷も2022年10月に完了した。今後のスケジュールは主に、機器類の最終試験や運転前試験、および起動試験の進展状況に左右されるが、サザン・ニュークリア社は現在、ベンダーや契約企業、請負企業の管理や現場労働者の生産性監督、コストの上昇問題等に取り組んでいる。同型炉が中国で運転を開始してまだ数年ということから、新たな技術を導入した一部のシステムや構造物、機器類で設計変更や修理が必要になる可能性もあり、その場合はスケジュールのさらなる遅延やコストの上昇もあり得るとしている。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Jan 2023

- NEWS

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(後編)

前編はこちら 中編はこちらウクライナ戦争に関して、米国は非常に慎重に対応してきた。国際社会においてウクライナを支持する世論形成に尽力し、武器の供与など軍事的な支援は手厚い。一方、当然ながら自らが戦闘に関与する事態を避けている。米国の国民が国外における米軍の人的損傷に強く否定的である上、米ロ両国は世界に存在する核弾頭の約9割を保有する核超大国であり、直接の衝突は世界の最終戦争を意味する「ハルマゲドン」のリスクを伴うからだろう。また、ウクライナ軍が短期間に圧勝したり、ロシア領を攻撃可能とするような支援も行っていない。その好例は、ウクライナに供与した高機動ロケット砲システム『ハイマース』だ。ウクライナ軍が反転攻勢に転じたのは、6月からハイマースの活用が可能になったことが大きいと言われる。正にゲームチェンジャーに他ならない。もっとも、ハイマースが搭載可能な『MGM-140 ATACMS地対地ミサイル』の最大射程は300㎞だが、ウクライナに供与されているのは射程80㎞に限定されている。これは、あくまでウクライナの領土防衛を支援しているのであって、ロシア本土への攻撃を意図してはいないとの米国の基本姿勢を国際社会とロシアに示す意味があるのだろう。米国が狙うこの戦争の終わらせ方は、時間を掛けてロシアを経済的苦境に追い込み、国内の厭戦気分によってウラジミール・プーチン大統領の政権を内部崩壊させることではないか。 ロシアの内部崩壊を待つ米国の狙いロシアは、経済力が強くない上、産業構造がエネルギーの輸出に偏重しており、その取引先は西欧諸国が主だ。このロシアのファンダメンタルズを十分に研究した上で、ウクライナ戦争に関して米国が重視している戦略は、ウクライナ軍が負けないように軍事的な支援を積み重ねる一方、ロシアが短期間に決定的な打撃を被らないようコントロールすることだと考えられる。これには2つの意味があるのではないか。まず第1には、ロシアが急速に劣勢になった場合、プーチン大統領が核兵器や化学兵器の使用、あるいは原子力発電所への攻撃を決断するリスクがあることだ。その場合、欧州のみならず世界全体を危険にさらす可能性がある。ジョー・バイデン大統領としては絶対に避けたいシナリオだろう。第2にはウクライナ戦争を敢えて長期化させることにより、ロシアを経済的な苦境に追い込む意図である。戦争そのものの敗北ではなく、経済的な自滅によりプーチン体制を内部崩壊に導くのが、ウクライナにとっても、米国にとっても、最も現実的なこの戦争の終わらせ方と言えるかもしれない。1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領(当時)が旧ソ連の消滅を宣言した。米国と覇権を争った超大国があっけなく滅びたのは、米ソ冷戦下における軍拡競争により硬直的な社会主義体制下の経済が著しく疲弊したことが要因だ。そうしたなか、ソ連が犯した大きな失敗は、1979年12月24日、南側の隣国であったアフガニスタンへの侵攻だった。何ら得るものもなく1989年2月15日に全面撤退したが、この10年近い不毛の侵攻が、共産党、軍に対する国民不信感を育て、ソ連の経済力を確実に消耗させたと言えるだろう。つまり、超大国のあっけない瓦解は、経済が行き詰ったことによる内部崩壊によるものだった。その後、ボリス・エリツィン、プーチン両大統領の下、ロシアは民主化と市場経済への移行を進めてきたように見える。しかしながら、旧国営企業の権益をオリガルヒが独占し、プーチン大統領も政権の長期化に連れて野党への弾圧や独裁的政治色を強めている。また、外交面においては、シリアにおいて強権を振るうアサド政権を支え、米国と対立するイランとも関係の強化を図っている模様だ。ロシアによるクリミア半島編入以前であり、まだ参加国がG8だった2013年6月17、18日、ロック・アーン(英国)で行われた第39回主要国首脳会議(サミット)において、米国のバラク・オバマ大統領(当時)は、人権を抑圧するアサド政権を厳しく批判したとされる。これに対し、プーチン大統領は米国がサダム・フセイン政権の与党であったバース党を壊滅させた結果、イラクが無政府状態に陥った例を挙げた上で、西側諸国が供与した武器をシリアの反政府勢力がテロ組織に売却、私腹を肥やしていると反論したそうだ。オバマ大統領はじめ各国首脳はプーチン大統領の主張に言い返すことはできず、結局、対シリア政策は結論が曖昧になった。理論家で実践家でもあるプーチン大統領は、米国にとっては極めて付き合い難い相手と言える。そこで、ロシアによるウクライナへの侵略が、プーチン体制の弱体化をもたらすとすれば、核の厳格な管理を前提とした場合、米国にとり安全保障上の脅威が軽減されることを意味するだろう。特にロシアは核超大国であり、同じく国連安保理常任理事国である中国との結び付きが一段と強まる状況は、米国が是が非でも避けたいシナリオと考えられる。内部崩壊によるロシアの弱体化は、中国との覇権戦争を戦う上で、米国にとり極めて重要な成果に他ならない。ジョー・バイデン大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻を極めて戦略的に捉え、活用しようとしているのではないか。 最大の負け組と最大の勝ち組ロシアの弱体化を図る米国にとって、ウクライナへの支援は経済的にもメリットが大きい可能性がある。直ぐに思い浮かぶのは、石油及び天然ガスのマーケットにおいて、ロシアからシェアを奪い取るシナリオだ。2021年、ロシアは世界の天然ガス純輸出の36.3%をまかなっていた(図表1)。しかし現在、最大の顧客であるEUは代替調達先を探しており、ロシアはドイツとの天然ガスパイプラインであるノルドストリーム経由のガス供給を停止している。2020年11月の大統領選挙において、バイデン大統領は『グリーンニューディール』を政策の柱に掲げ、シェールガス・シェールオイルの開発に歯止めを掛けようとした。しかしながら、その後、国際社会が地球温暖化抑制に注力したことから、将来に向けた開発投資が先細りになるとの思惑が台頭、むしろ化石燃料の価格高騰が米国のインフレを加速させたのである。ロシアによるウクライナ侵攻は、苦境に陥っていたバイデン大統領にとって、化石燃料を巡る政策転換を図る契機となった。少なくともプーチン体制が続く限り、欧州をはじめとした西側諸国は、ロシアからの燃料調達を削減しなければならないだろう。その場合、供給余力があるのは中東のペルシャ湾岸諸国、もしくは米国と考えられる。米国にとっては、ロシアのシェアを奪い、エネルギー輸出を拡大する大きなチャンスが来ている。ロシアのウクライナ侵攻がもたらす米国にとってのもう1つの好機は、米国の軍事関連産業に対する世界の注目だ。ロシアによるウクライナへの侵攻開始から3日目の2月27日、ドイツのオラフ・ショルツ首相は連邦議会で演説、国防費の対GDP比率を早期にNATOの標準である2%へ引き上げると宣言した。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2021年におけるドイツの国防予算は560億ドル、GDPの1.3%である。これを2%にするには、年間300億ドルの追加支出が必要だ。また、5月23日、東京で行われた日米首脳会談の席上、岸田文雄首相はバイデン大統領に防衛費の大幅増額を約束した。6月7日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針2022』(骨太方針2022)には、NATO加盟国の国防予算について「対GDP比2%以上とする基準」を示しながら、「国家安全保障の最終的な担保となる防衛力を5年以内に抜本的に強化する」と書き込まれている。日本の場合、隣国の北朝鮮が弾道ミサイル実験を繰り返している上、台湾有事に巻き込まれる可能性も否定できず、国民の間でも防衛力強化への理解が深まりつつある模様だ。国家予算のどこまでを「防衛費」とするかなど未解決の問題があるものの、仮に日本の防衛費をNATO加盟国並みの対GDP比率2%にする場合、年間5兆円を超える増額になる。つまり、日本とドイツの2か国だけで防衛費・国防費は年間9兆円程度増える可能性があると言えよう。SIPRIのデータによれば、2020年において世界の企業で最も軍事関連の売上高が大きかったのは、ロッキード・マーチンの582億ドルだった(図表2)。以下、レイセオン(386億ドル)、ボーイング(321億ドル)、ノースロップ・グラマン(304億ドル)など世界第5位まで米国企業が並ぶ(図表2)。ちなみに、ウクライナ戦争で脚光を浴びた歩兵携行型対戦車ミサイル『ジャベリン』はレイセオン、『ハイマース』はロッキード・マーチンの製品だ。一方、トップ10に中国の国営企業が3社入っており、近年における同国の国防産業の充実ぶりが示されている。もっとも、世界の軍事産業の売上高の総計5,547億ドルのうち、米国のシェアは圧倒的に大きい55%だった(図表3)。米国がウクライナに対して積極的に武器を供与、その武器による戦果がメディアの送る映像を通じて国際社会へ伝えられることにより、改めて米国製の武器に関する技術力の高さ、効果が確認される形となった。多くの国が防衛力の強化に際して米国製の兵器を有力な選択肢にせざるを得ないだろう。特にドイツや日本など西側諸国の場合、有事に際して米軍との緊密な連携が必要になる。日独両国など西側を構成する国においては、国防・防衛予算を大幅に増額する場合、結局、米国企業が大きな恩恵を受けることになる。つまり、ロシアの弱体化は、外交・安全保障面だけでなく、経済的にも米国の勝利を意味する。侵略により戦地になってしまったウクライナを除けば、ロシアによるウクライナ侵攻の最大の負け組はロシア、そして最大の勝ち組は米国になる可能性が強い。 日本の目指す進路ロシアによるウクライナ侵攻は、プーチン政権の内部崩壊による自滅で終わる可能性が強いのではないか。ただし、仮にその方向へ行くとしても、長期化は避けられないだろう。日本は2つの点で備えが必要だ。まず、国家安全保障に関して、敵基地反撃能力の整備など、防衛力を増強しなければならない。もっとも、防衛費を大幅に増やす場合、明確な財源が必要だ。デフレ時代であれば、日銀が量的緩和の一環として国債を購入、実質的に国家の借金をファイナンスすることが可能だった。しかしながら、インフレ下においては、日銀は国債を買うことが難しくなる。財源なき財政の拡大は、長期金利の上昇や円安を招いて日本経済を弱体化させかねない。ちなみに、ロシアによるクリミア半島編入を契機として、日本政府もサイバー戦争への対応を進めてきた。第2次安倍政権下の2018年12月18日、『2019年度以降に係る防衛計画の大綱』(以下「新大綱」)が閣議決定されたのだが、そこには「軍事力の質・量に優れた脅威に対する実効的な抑止及び対処を可能とするためには、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域と陸・海・空という従来の領域の組合せによる戦闘様相に適応することが死活的に重要になっている」と書かれていた。さらに、「宇宙領域専門部隊」、「サイバー防衛隊」の新規編成、「電磁波の情報収集・分析能力、相手方のレーダーや通信等を無力化するための能力、電磁波利用を統合運用の観点から適切に管理・調整する能力」を強化する方針が示されている。この新大綱に示された際立つ特徴は、平時からの監視強化、情報の収集と分析と共に、攻撃に際しては「宇宙・サイバー・電磁波の領域を活用して攻撃を阻止・排除する」と積極的な戦術を用いる可能性を示唆していることだろう。日本の国家安全保障は専守防衛を原則としているが、それは領土・領海及びその上空である領空に限定された概念に他ならない。国家としての物理的な領域が存在しない新たな戦闘空間において、新大綱が示唆したのは先制的な行動が有り得るとの意味と言えそうだ。また、世界最大級の資源大国であるロシアの弱体化に向けては、西側諸国による燃料調達の削減が重要な課題となる。特にエネルギー自給率が11%と極めて低い日本の場合、化石燃料の調達先を多様化すると同時に、再生可能エネルギーと原子力の活用強化により自前の供給力を確保しなければならない。岸田文雄首相は、原子力発電所の運転期間延長に加え、次世代革新炉の開発・新設に踏み込んだ。ただし、国際情勢は緊迫度を増しており、時間的な余裕は極めて少ない。早い段階で新たなエネルギー戦略を再構築し、官民を挙げてそれに取り組む必要があるだろう。

- 26 Dec 2022

- STUDY

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(中編)

前編はこちらロシアがウクライナへ侵攻した理由については、安全保障上の要因と説明されることが多いようだ。ウクライナは経済面でEUへの加盟を申請し、安全保障上は北大西洋条約機構(NATO)の一員となることを求めていた。仮にウクライナにNATO軍が駐留した場合、ウクライナと陸上で2,094㎞もの国境を接するロシアとしては、安全保障上の脅威が大きくなるとの見方には説得力があるように思えるかもしれない。率直に言って、侵攻開始当初、安全保障に関するロシアの強烈な被害者意識が主な動機と考えていた。もっとも、1999年にNATOに加盟したポーランドとロシアの国境は陸地だけで204㎞、2004年加盟のラトビアは271㎞、リトアニアも266㎞を接している。ラトビア、リトアニアはウクライナと同様に旧ソ連を構成していた共和国であり、今回のロシアの過剰反応をNATO加盟問題だけで説明するのは難しい。さらに、これは結果論だが、ロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、スウェーデンとフィンランドがNATOへの加盟申請を行った。フィンランドとロシアの国境線は1,272㎞に達している。仮に隣国のNATO化にそこまで敏感であれば、フィンランドによるNATO加盟申請はプーチン大統領にとっては大きな誤算のはずだ。しかしながら、ロシアと友好な関係を維持するトルコのレジェップ・エルドアン大統領が両国との加盟交渉開始を容認した際、ロシアがかならずしも強い影響力をトルコに行使したわけではないようだ。隣国のNATO化にそれほど敏感であるならば、この件に関するロシアの中途半端な姿勢には疑問を禁じ得ない。ロシアがウクライナに拘るもう1つの理由としては、「大ロシア主義」とも説明されている。15共和国から構成されていた旧ソ連の復興を目指しているとの観測だが、これも不可解な点があるだろう。ラトビア、エストニア、リトアニアの3か国は既にEUおよびNATOに加盟しているからだ。つまり、「安全保障」、「大ロシア主義」だけでロシアによるウクライナ侵攻の暴挙を説明することは極めて難しい。 ロシアがウクライナへ侵攻した真の理由ロシアがウクライナに侵攻した理由は、自国経済への危機感ではないか。1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領(当時)が旧ソ連の消滅を宣言、15社会主義共和国がそれぞれ独立した後、最も際立った動きをしたのはバルト3国だった。2004年3月29日に揃ってNATOへ加盟し、同年5月1日にはEUの一員になっている。その後、この3か国は著しい経済発展を遂げた。例えば、リトアニアの場合、1995年の国民1人当たりGDPは3,134ドルであり、ロシアの2,666ドルと大きな差はない(図表1)。しかし、2021年には2万7,281ドルになり、ロシアの2.2倍になった。リトアニアは2万3,433ドル、ラトビアも2万642ドルで、いずれもロシアの1万2,173ドルを大きく上回っている。EUへの加盟による欧州との経済的連結がバルト3国の成長を牽引したのだろう。旧社会主義国の特徴として教育水準が高い上、相対的に低い労働コストにより、欧州主要国向けの生産拠点になったことが大きい。通貨をユーロに統合し、為替変動の影響も受けなくなった。ウクライナの街を映像で見る限り、典型的な欧州の古都の趣があり、豊かな印象を受ける。しかし、世界銀行によれば、2021年の1人当たりGDPは4,836ドル、世界平均の約40%に過ぎない。むしろ貧しい国の1つなのだ。仮にウクライナがEUに加盟した場合、バルト3国と同様、高い教育水準と安価な労働コストを駆使して、高度経済成長を遂げる可能性は否定できない。ウクライナには830万人のロシア系住民が住んでおり、ロシアへの情報伝達力は強力と見られる。隣国であり、弟分と思っていたウクライナの人々の暮らしが急速に豊かになれば、ロシアの政治に対する国民の不満が一気に高まるだろう。それは、プーチン体制に対する政治的なリスクであり、経済的な利得を独占してきた新興財閥、いわゆる「オリガルヒ」と呼ばれる富裕層の危機でもある。プーチン大統領が恐れたのは、そうした事態なのではないか。つまり、ウクライナ侵攻の最大の理由は、同国をロシアが直接コントロールし、NATOだけでなくEUへの加盟を阻止、経済的に貧しいままでいさせることが真の目的と考えられる。それがウクライナをロシア化することの真の狙いであるとすれば、プーチン大統領の行動は他のどのような説明よりも合理的に理解することが可能だ。そのために、プーチン大統領は2014年のクリミア半島編入同様、今回も電撃的な侵攻とハイブリッド戦争((前編参照))で主導権を握ろうとしたのだろう。しかしながら、大きな誤算は、それに対して米国が十分な対処の手段を用意していたことであろう。 泥沼化する戦争昨年12月7日、ウクライナ問題に対してビデオによる米ロ首脳会談に応じたジョー・バイデン大統領は、ロシア軍がウクライナへ侵攻した場合に関するプーチン大統領の質問に対し、「米国は片務的な米軍のウクライナへの派遣を検討していない」と回答した。バイデン大統領が“unilateral(片務的)”との表現を用いたのは、ウクライナがNATOに未加盟であることに根差すと見られる。NATOは「集団防衛」、「危機管理」、「協調的安全保障」の3つを中核的任務としており、加盟国が第三国から攻撃を受けた場合、集団的自衛権の発動で相互に防衛義務を負う。つまり、“bilateral(双務的)”な同盟だ。2月24日のロシアによるウクライナへの侵攻を受けて、このバイデン大統領の発言は批判の対象となった。5月16日付け朝日新聞は、ジョン・ボルトン元国家安全保障担当大統領補佐官が、同紙のインタビューでバイデン大統領の発言を「決定的なミス」と語ったことが報じられている。同氏は、「『あらゆる選択肢がテーブルの上にある』と言い、プーチン氏に対して曖昧さを残すべきだった」と述べていた。もっとも、日本政府関係者のなかには、このバイデン大統領の発言に対する別の見方もあるようだ。それは、同大統領は敢えて弱腰の姿勢を示し、プーチン大統領がウクライナ侵攻を決断するよう仕向けたとの仮説である。つまり、内容は異なるものの、1941年夏、日本に対米開戦を決意させたコーデル・ハル国務長官の覚書、即ち『ハルノート』に関する一部の考え方に通じるものだ。ハルノートは、日本に対米宣戦布告させるため、フランクリン・ルーズベルト大統領による罠だったとの推測を支持する見解は少なくない。バイデン大統領の発言に関する仮説の背景には、ウクライナでの戦闘が長期化した場合、ロシアは経済的な苦境に陥り、弱体化するとの見方があるだろう。実際にロシアが始めたこの戦争は、ロシア自身の経済を圧迫しつつある。同国連邦政府統計局によれば、今年4-6月、ロシアの経済成長率は前年同期比4.0%のマイナスになった(図表2)。IMFは2022年のロシアの実質成長率を▲3.4%、2023年も▲2.3%と予測している。ロシア経済の最大の強みは豊富なエネルギー資源の存在だ。2020年における同国の輸出額はGDPの31.6%、新型コロナ禍前の2018年には36.7%に達していた。新型コロナ禍で大きく低下したとは言え、燃料が13.3%を占めている。ちなみに、2021年における日本のGDPに占める輸出額は19.1%であり、ロシア経済の輸出依存は際立っている。特にGDPの1割以上を化石燃料の輸出が支えているわけで、非常に偏った経済構造と言えるだろう。ロシアは間違いなく「資源大国」だ。BPによれば2021年、世界の天然ガスの純輸出量の36.3%、原油純輸出の21.2%をロシアが担っていた。EUの場合、天然ガス調達の37.0%をロシアに依存しており、それもプーチン大統領が強硬姿勢を示した一因だろう。ウクライナに侵攻しても、短期間に小さな被害で全土を掌握できれば、2014年のクリミア編入時同様、ロシアのエネルギー供給に依存する西側社会は厳しい制裁措置を講じないと考えた可能性は否定できない。ただし、米国が待ち構えていたとなれば話は別だ。米国が軍を派遣することはなくても、巨大な経済力を背景に強力な武器を供与することにより、ウクライナが強い国土防衛の意志を持つ限り、同国が負けないように支援することは可能と考えられる。戦闘の長期化は厳しい損害をウクライナ、ロシア双方へもたらし、ロシアは国際社会において孤立せざるを得ない。10月12日、国連総会はウクライナ東部・南部4州の編入に対するロシアの非難決議を採決したが、賛成143か国の圧倒的多数で採択された(図表3)。石油や天然ガスの価格が高値圏で推移するなか、インド、中国などがロシアからの購入量を増やしていると言われている。もっとも、EUが調達していた量の化石燃料を中国が継続して買うとは思えない。例えば天然ガスについて、8月19日、中国国家発展改革委員会が所管する国家エネルギー局が発表した『中国天然ガス開発レポート2022』には、自国生産を強化し、輸入を抑制するとの方針が示されていた。資源調達の一極集中によるパワーバランスへの影響を懸念する中国は、ロシアを友好国として一定の配慮をしつつも、EUへの供給分を肩代わりすることはないだろう。仮にロシアが輸出量を昨年並みに確保できたとしても、戦争には莫大なコストを必要とする。クリミア半島編入時に威力を発揮したハイブリッド戦略は、既に技術力において米国に凌駕され、今回はあまり機能していない模様だ。結局、通常兵器による普通の戦闘になり、事実上、泥沼化の様相を呈している。それは、ロシアにとって極めて大きな人的、経済的損失を迫ることになりかねない。 苛立ちを隠さないプーチン大統領9月21日、プーチン大統領は国民向けにテレビ演説を行い、「部分的動員令」を発令すると明言した。予備役に限定して30万人程度を招集するもので、ウクライナでの戦闘が兵員不足に陥っていることを内外に示すことになった。この動員令を受けて、ロシア国内では抗議活動が活発化、陸路、空路で国外脱出を図る国民の姿が報じられた。ウクライナへの侵攻に関してプーチン大統領を強く支持してきたロシア国民だが、この動員令により戦況が思わしくないことを確認せざるを得なかったのではないか。それから3週間後の10月14日、記者会見を行ったプーチン大統領は、部分的動員令に関し「22万2千人が既に動員済み」と説明、2週間以内に計画である30万人に達し、追加の動員は「検討されていない」と説明した。動員の理由については、「1,100㎞におよぶ前線を職業軍人の部隊だけで維持するのは不可能」と語り、国民に理解を求めている。ウクライナへの侵攻に関して「私の行動は正しい」としたものの、「今起こっていることは控えめに言っても不愉快だ」と厳しい戦況に苛立ちを隠さなかった。侵攻開始から8か月が経過、明らかに想定外の方向へ進んでいるのだろう。英国の情報機関である政府通信本部(GHCQ)のジェレミー・フレミング長官は10月11日、英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)において講演し、ロシア軍は疲弊しており、「物資と弾薬が尽きつつある」と語った。西側諸国からの経済制裁で半導体などの調達に苦労するロシアでは、これまでウクライナ国民を苦しめて来た精密誘導ミサイルが不足しつつあるとの見方も強まっている。仮に米国の誘いに乗ったのだとすれば、会見での言葉とは逆に、プーチン大統領はウクライナへの侵攻を深く後悔しているのではないか。権力が集中した結果、裸の王様状態になり、正確な情報を得ることが難しくなっていると推測される。最も大きな問題は、編入したウクライナ東部・南部の4州に関してウクライナ軍の奪還作戦が奏功しつつあり、プーチン大統領がこの戦争を終わらせる道を見出せなくなっている可能性があることだ。(後編へ続く)

- 15 Dec 2022

- STUDY

-

BWXT社 マイクロ原子炉用TRISO燃料を製造開始

米国のBWXテクノロジーズ(BWXT)社は12月7日、国防総省(DOD)が軍事作戦用に建設を計画している米国初の可搬式マイクロ原子炉の燃料として、HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を3重に被覆した燃料粒子(TRISO)の製造をバージニア州リンチバーグの施設で開始したと発表した。BWXT社は、バブコック&ウィルコックス(B&W)社が2015年に分社化した原子力機器・燃料サービスの企業で、米国政府の原子力事業にも対応。同社が開発した第4世代の先進的高温ガス炉(HTGR)は今年6月、DODのマイクロ原子炉の実証計画である「プロジェクトPele」で建設する電気出力0.1万~0.5万kWの原型炉として複数候補の中から選定され、2024年までにエネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所(INL)内に設置される予定。「プロジェクトPele」のマイクロ原子炉では、標準サイズのコンテナで輸送可能であること、防御力の低い化石燃料輸送の削減などを目指しており、災害への対応/復旧や遠隔地域における発電等で電力を供給することを想定している。同プロジェクトの非営利性に鑑み、DODの戦略的能力室(SCO)はマイクロ原子炉の建設や実証実験ではエネルギー省と連携し、その権限下でプロジェクトを進める方針。同プロジェクトでBWXT社は、同社とSCOの契約を実行・管理するINLから3,700万ドルの交付を受け、「プロジェクトPele」の原型炉やTRISO燃料を製造する。BWXT社はまた、その他の先進的原子炉や、米航空宇宙局(NASA)が火星の有人探査で使用する先進的原子炉にも、特別な被覆を施した燃料を提供する予定である。同社のTRISO燃料製造施設は現時点で唯一、HEUの保有と処理を許可された民間施設だが、同社は2020年7月、DODとNASAで今後必要になるTRISO燃料の供給に向けて、既存のTRISO燃料製造ラインの改造契約と、製造能力を拡大するための契約をINLから獲得。今年1月にはその修正契約に基づいて、DODの「運用エネルギー性能向上基金(OECIF:Operational Energy Capability Improvement Fund)」とNASAから支援金を受領、TRISO燃料の製造能力を拡大していた。DOEはTRISO燃料について「地球上で最も耐久性に優れた燃料」と評価、エネルギー密度の高い同燃料の粒子は高温に耐え、先進的小型原子炉の運転を可能にすると指摘した。計画では、米国政府が保有する高濃縮ウラン(HEU)を希釈してHALEU燃料に変え、BWXT社のリンチバーグ施設でTRISO燃料を製造する。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は、「次世代原子炉の燃料としてTRISO燃料は理想的であり、米国がクリーンエネルギーへの移行を成し遂げるにも不可欠だ」と表明。DOEが数十年にわたって投資してきた同燃料が、この10年以内に建設される先進的原子炉の生産エネルギーとなり、安全面で優れたパフォーマンスを発揮することを期待すると述べた。BWXT社のR.ゲベデン社長兼CEOは、「優れた性能を持つ先進的な原子燃料によって、次世代原子炉の実現が可能になる」と強調。DODの「プロジェクトPele」およびNASAの宇宙探査用に、本格的なTRISO燃料およびその他の被覆燃料の製造が開始できたことは栄誉であると述べた。(参照資料:BWXT社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 Dec 2022

- NEWS

-

米ボーグル4号機 常温水圧試験が完了

米サザン社の子会社であるジョージア・パワー社は12月7日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設している4号機(PWR、110万kW)で常温水圧試験が完了したと発表した。先行する3号機(PWR、110万kW)の建設工事では、2021年7月までに温態機能試験が完了し、今年10月に燃料を装荷。米国で約30年ぶりの新設原子炉として、2023年第1四半期の送電開始を目指している。4号機も同じく2023年の第1四半期末までに、温態機能試験を開始する見通しである。ボーグル3、4号機では米国で初めて、ウェスチングハウス(WH)社製の第3世代+(プラス)設計「AP1000」を採用しており、それぞれ、2013年3月と11月に着工した。同じくAP1000を採用し、ほぼ同じ時期にサウスカロライナ州でスキャナ社と州営電力が着工したV.C.サマー原子力発電所2、3号機(各110万kW)は、2017年3月のWH社の倒産申請を受けて中止となったが、ボーグル増設計画ではサザン社の子会社であるサザン・ニュークリア社が、WH社からプロジェクト・マネジメントを引き継いで建設工事を継続してきた。4号機の常温水圧試験では、冷却系が設計通りに機能するかを確認するため、建設チームが11月初旬に冷却系の溶接部や接合部、配管その他機器について設置状況を点検。高圧環境下でも圧力システムから漏れが生じないことや、受動的安全系が正常に機能することを確認した。試験に先立ち、現場では炉内構造物やベッセル・ヘッドのほかに、温態機能試験で使用する流量制限装置を設置している。また、同じ時期にタービンの回転試験を初めて実施しており、タービンが正しく組み立てられていることや、付属の潤滑油供給システムが適切に機能することなどを確認した。3、4号機の運転は、所有権を共同保有している同社とオーグルソープ電力、ジョージア電力公社(MEAG)の子会社、およびダルトン市営電力に代わって、サザン・ニュークリア社が受け持つ予定である。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Dec 2022

- NEWS

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(前編)

やや古い話になるが、2006年10月、初めてモスクワを訪れた際、驚かされたことがあった。何が切っ掛けだったかは忘れてしまったが、ロシア人の通訳の方と「1917年のロシア革命以降で国民に最も人気がある指導者」が話題になり、彼女は躊躇うことなく「スターリン」と答えたのだ。ヨシフ・スターリンと言えば、日ソ不可侵条約を破棄し、旧日本軍兵士をシベリアに抑留した第2次大戦期における旧ソ連の指導者であり、日本での評価は最悪の部類に属するだろう。また、ベルリンに壁を設けてドイツを東西に分断、東欧圏を旧ソ連の衛星国化したことにより、欧州では日本以上に嫌われ者であることも間違いない。さらに、自分の国でも100万人近い国民が政敵として粛清されたと言われている。そのスターリンが曲がりなりにも民主化の進んだ2006年のロシアで評価が高かったのは、「スターリン時代のソ連は強かった」(通訳女史)ことが理由だった。もちろん、世論調査をしたわけではなく、あくまで何人かのロシア国民にたずねた印象だが、それはモスクワではコンセンサスのように感じられたと記憶している。一方、最も厳しい批判に晒されていたのは、今年8月30日に亡くなったミハイル・ゴルバチョフ氏だった。理由はスターリンと正反対で「ロシアを弱くしたから」と見做されているからだ。1991年12月25日、ゴルバチョフ大統領(当時)は旧ソ連の崩壊を宣言した。その後のロシアにおける混乱、そして短兵急に導入した市場経済の下で拡大した貧富の格差は、超大国であった旧ソ連時代への郷愁を生み、それを壊したとされるゴルバチョフ氏への評価に結び付いていたのだろう。皇帝ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、そしてアドルフ・ヒトラー総統麾下のドイツ軍による2度の侵略を受け、国家存亡の危機に立たされたロシアならではの指導者に対する考え方と言えるかもしれない。第2次世界大戦では、2千万人以上の国民を失ったと推計されている。ウラジミール・プーチン大統領が自らの強いイメージに拘るのは、そうした国民感情を背景にしているのではないか。ただし、ウクライナへの侵攻は、プーチン体制の根幹を蝕むだけでなく、ロシアを弱体化させる可能性がある。世界最大の核保有国、世界最大級のエネルギー大国の屋台骨が揺らげば、国際社会にも影響は多方面に及ぶだろう。 ロシアが開発したハイブリッド戦争ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから4か月が経とうとしていた6月19日、NHK総合テレビが『デジタル・ウクライナ:衛星が変えた戦争』とのタイトルでドキュメンタリーを放映した。50分の番組であり、NHKらしく凝った内容で興味深い。ウクライナが米国の民間衛星などを駆使して戦っている状況を丁寧に取材しており、MAXAR社の運営する高解像度地球観測衛星、合成開口レーダー(SRA)衛星、HawkEye360社の電波探知衛星、さらにSpaceXのStarlinkなどの最新技術が紹介されていた。国家などが行う諜報活動には、“OSINT”、“SIGINT”、“HUMINT”の3つがあると言われている。例えば“OSINT”は“Open Source Intelligence”の略語で、公開情報を活用して行う。“SIGINT”は“Signal Intelligence”であり、電話や無線、eメールなどを傍受、対象の動向を探る活動だ。さらに“HUMINT”は“Human Intelligence”の略で、人との接触を通じて行う諜報活動とされ、一般には伝統的なスパイのイメージが強いだろう。もっとも、“HUMINT”は人と人との関係を通じた情報収集活動全般を指し、かならずしも非合法的な接触を指しているわけではない。情報通信技術の進歩により、日常的に使われる情報交換の手段は大きく変化した。その結果、最近のインテリジェンス活動の80~90%は公開情報の分析、つまり“OSINT”によるとも言われている。数年前、あるテレビ局の報道フロアーを訪れた際、同局の報道局長から「ここが、今、テレビ局各社が最も力を入れているチームです」と紹介していただいたのは、報道局のなかでSNSを分析している部署だった。ツイッターなどの投稿をAIが解析、そのデータから10人ほどのスタッフが事件や事故を把握し、取材班の投入を決定しているそうだ。事件発生直後の映像が報じられ、その手際の良さに驚くことが増えたのは、こうしたチームの活躍に負うところが大きいのだろう。国家安全保障に関わる話ではないものの、“OSINT”を活用した典型的な情報取得・分析の例と言えそうだ。諜報活動は情報の収集、分析が目的とされる傾向がある。しかしながら、積極的に事実とは異なる情報や一般に知られていない情報を流すことで、相手を攪乱し、世論を操作するのも諜報活動の重要な仕事だ。特にSNS時代になったことで、多様な世論操作が行われている可能性は否定できない。例えば、ドナルド・トランプ前大統領がヒラリー・クリントン元国務長官を破った2016年11月の米国大統領選挙では、ロシアがSNSを駆使して米国の世論操作を試みたと指摘されている。“OSINT”の攻撃的な利用方法と言えるだろう。2014年3月のロシアによるウクライナのクリミア自治共和国・セヴァストポリ特別市の併合では、サイバー攻撃が広範に活用された。この世界を揺るがせた大事件は、2014年2月23日、親ロ派住民がセヴァストポリで集会を開き、「人民市長」を選出したことに始まる。同27日にはクリミア自治共和国政府及び議会を親ロ派武装勢力が占拠、3月16日の住民投票の結果を受け、プーチン大統領は2日後の18日にクリミア半島全体のロシアへの編入を宣言した。わずか4週間で国土の4.4%、人口の5.2%を占める黒海の要衝をウクライナが奪われたのは、クリミア半島の住民235万人のうち58.5%がロシア系であったことが大きいだろう。また、先述のNHKの番組でも報じられていたが、ロシアはクリミアの放送やSNSを使って情報を操作、住民の反ウクライナ感情を煽った。“OSINT”の攻撃的利用に他ならない。さらに、ウクライナ海軍総司令官に任命されたデニス・ベレゾフスキー提督がロシア側に寝返り、ロシア海軍黒海艦隊副司令官に就任するなど、ロシア側の“HUMINT”による周到な事前準備が奏功したとも言えそうだ。これに加えて、ロシアは軍事面でも高度なIT技術を駆使したと見られる。戦域においてウクライナ側の通信網やミサイル誘導システム、GPS、携帯電話の機能が麻痺、ウクライナ軍は半ば無抵抗状態に追い込まれたようだ。2016年4月5日、米国上院軍事委員会空陸小委員会では、ジェセフ・アンダーソン陸軍参謀次長、ハバード・マクマスター陸軍能力統合センター長、ジョン・マレー陸軍次官の3陸軍中将(役職はいずれも当時)が証言を行った。マクマスター中将は、その後、2017年2月から2018年3月まで、ドナルド・トランプ大統領の国家安全保障担当補佐官を務めた人物だ。この議会証言において、同中将は、ロシアによるクリミア編入に際し、通常戦力のみならず、無人航空機、サイバー攻撃、電磁波などITによる軍事作戦が複合的に活用され、ウクライナの指揮命令系統が無力化されたと指摘した。さらに2017年5月25日、米陸軍指揮幕僚大学のアモス・コックス少将(当時)は、『複合的攻撃:21世紀におけるロシアの戦闘方法』との論文を発表、通常戦力とITを組み合わせたロシアの新たな戦術を「ハイブリッド攻撃」と名付けている。マクマスター氏はトランプ大統領により国家安全保障担当大統領補佐官を解任されたが、その後を襲ったジョン・ボルトン氏は、2018年9月20日の会見でトランプ政権が新たな『攻撃的サイバー運用』の戦略を決定したと発表した。さらに同12月18日、トランプ大統領は、国防総省に陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊、海洋大気庁士官部隊、公衆衛生局士官部隊に続く第8の武官組織として『宇宙軍(USSF)』を創設するよう指示、2019年12月20日にUSSFは正式に発足している。こうした米国の急速な動きの背景には、ロシアによるクリミア半島編入の衝撃があったことは間違いないだろう。米国は民間企業を巻き込みながら次のハイブリッド戦争への準備を進めて来た。その威力は、今回のウクライナ戦争で如何なく発揮されている模様だ。 軍事は経済に依存するロシアが軍事へのIT技術活用を進めた最大の理由は、「経済的事情が大きい」(防衛相経験者)と言われている。通常兵器の開発、配備には莫大なコストと時間を要するが、2021年におけるロシアのGDPは1兆7,758億ドルに過ぎない。ウクライナの2,001億ドルと比べれば8.9倍だが、米国の13分の1に止まる(図表1)。東西冷戦時代は米国と軍事力を競っていたが、最終的にはその経済負担により旧ソ連は崩壊した。ちなみに、2015年に出版されて話題になった『帝国の参謀』は、1973年に国防総省に入省し、2015年に退任するまで42年間に亘って国防官僚を務めたアンドリュー・マーシャル氏の軌跡を描いたノンフィクションだ。同氏が仕えた大統領はリチャード・ニクソンからバラク・オバマまで8代に及び、退任時点で93歳になられていたそうである。マーシャル氏が国防総省入りしたのは、ニクソン政権のジェームズ・シュレジンガー国防長官に懇願され、新設された『総合評価室(ONA)』を率いるためだった。旧ソ連との冷戦に勝つための戦略としてマーシャル氏が考え出したのは、「軍拡競争」だったと『帝国の参謀』は説明している。つまり、社会主義体制の下で極めて効率の悪いソ連は、軍備増強の経済的負担に耐え切れず、早晩、破綻せざるを得ないとの分析だった。このマーシャル氏の分析が正しかったことは、歴史が証明しているだろう。現代に話を戻せば、独裁的権限を持つと言われるプーチン大統領ですら、国家として軍事に投入できるコストは経済に比例せざるを得ないのである。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2021年におけるロシアの国防予算は米国の12分の1に相当する659億ドルであり、意外にも541億ドルの日本と大きな差がない(図表2)。旧ソ連時代は米国と世界の覇権を2分したロシアだが、今は軍事大国のイメージとは大きく異なり、国防に充てられる国費は決して潤沢ではないのだ。プーチン大統領が「大ロシア」の夢を捨てきれず、米国を中心とした北大西洋条約機構(NATO)と軍事的に競おうとするならば、財政面での制約条件の下で知恵を絞る必要があるだろう。そこで達した結論が、核戦力とIT技術で軍事面から大国としての地位を守る道なのではないか。核戦力については、旧ソ連時代からの遺産として、ロシアは解体待ちも含め6,267発の核弾頭を保有する世界最大の核兵器大国だ。米国も5,550発の核弾頭を持ち、この2か国で世界に存在する核弾頭の約9割を占有している。ウクライナへの侵攻に当たっても、戦況が思わしくなくなるに連れ、ロシア側から核の使用をほのめかす発言が増えた。実際に核兵器を使えば、ロシアに対する国際社会の批判は一段と強まる上、一つ間違えれば第3次世界大戦の引き金を引きかねない。従って、現段階では対ウクライナ以上に、対西側諸国に対する脅かしの可能性が強いと考えられる。ただし、ロシアにとっての核兵器は、大国としての対面を保ち、米国などと対等な立場で交渉する外交的な意味を含め、国家安全保障上の切り札と言えそうだ。そしてもう1つの武器を確保する上で、新たな仮想戦場であるサイバー空間や宇宙での優位性確保、地上においては電磁波で敵の通信網やミサイル誘導システムを無力化、さらにはSNSを活用した世論操縦の技術に限られた予算を振り向けたのではないか。これは、通常戦力を開発するよりも経済的に安上がりで、時間も稼ぐことができたのだろう。実際に2014年のクリミア編入においては先述の通り大きな威力を発揮した。また、2016年の米国の大統領選挙でも一定の影響を及ぼしたと見られている。クリミア編入が4週間で大きな混乱なく完了したことから、今回のウクライナ侵攻作戦を検討するに当たり、ハイブリッド戦略をフルに活用することで、短期間に全土を掌握できるとプーチン大統領が考えたとしても不思議ではない。しかしながら、米国は周到な対策を練り、特に民間企業を巻き込んでロシアの技術力を圧倒的に凌駕した模様だ。従って、ロシアの電撃作戦は早い段階で挫折、目標をウクライナ全土の確保から東部のルハンスク、ドネツク、南部のザポリッジャ、ヘルソンの4州併合に切り替えたのではないか。もっとも、プーチン大統領が当該4州の編入を宣言した9月30日から2日後の10月2日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ドネツク州の要衝、リマンの奪還を宣言した。強い経済力を持つ米国をはじめとした西側諸国に支えられ、ウクライナの反転攻勢が目立ちつつある。(中編へ続く)

- 07 Dec 2022

- STUDY

-

OPECプラスの減産は本当に米国を怒らせたのか?

10月5日、OPECプラスは共同市場監視委員会(JMCC)を開催、11月の原油生産量について日量200万bblの生産割当量削減を決めた。4.6%の減産である。このOPECプラスの減産に関して、エアフォースワンの機上で記者団の質問に応じた米国のカリーヌ・ジャン=ピエール大統領報道官は、「近視眼的な決定」と厳しく批判した。10月12日には、国家安全保障会議のジョン・キルビー戦略広報調整官が、CNNのインタビューに応じて「ジョー・バイデン大統領はサウジアラビアとの関係見直しを検討している」と語っている。インフレ圧力の抑制に苦労する米国にとって、原油価格の高止まりは経済に悪材料との見方が圧倒的だ。しかしながら、冷静に考えると、この米国の姿勢が本音なのかは分からない。世界最大の産油国である米国にとって、原油価格が1bbl=80-90ドル台で安定した場合、中長期的にはメリットも大きいからである。特に、ウクライナへ侵攻したロシアのシェアを奪うことにより、安全保障、経済の両面において優位性を発揮できる可能性がある。天然ガスについても同様だ。エネルギーを巡る政治的駆け引きは極めて複雑であり、表面的な発言を単純に信じることは危険なのではないか。それは、日本のエネルギー戦略にも大きな影響を与えそうだ。 サウジアラビアがOPECプラスを重視する理由1973年秋に始まった第1次石油危機は、10月6日、ゴラン高原に展開するイスラエル軍に対し、シリア、エジプトを中心とするアラブ連合軍が攻撃を仕掛けたことから始まった。それに連動して石油輸出国機構(OPEC)が石油輸出価格を引き上げた上、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)が米国、オランダに対し石油禁輸措置を発動、世界経済が激震に見舞われたのである。1974年、日本の消費者物価上昇率は23.1%に達し、戦後初のマイナス成長を経験した。この当時のサウジアラビア国王はサウド家第4代のハリード・ビン・アブドラアジズ王だった。1932年の建国以来、サウジアラビアでは初代のアブドラアジズ王の子が代々王位を継承している(図表1)。ハリード王は女性の教育など国の近代化に努める一方で、アラブの盟主としての立場から第4次中東戦争ではイスラエルを支援する米国と対立した。ハリード王が心臓発作で崩御した1982年、跡を襲ったのが第5代のファハド国王だ。同国王はサウジアラビアの外交を対米協調路線へ転換した。極めて象徴的だったのは、サダム・フセイン大統領率いるイラクがクェートに侵攻して始まった1990-91年の湾岸戦争の際、同じアラブのイラクを攻撃する多国籍軍に対し、サウジアラビアが国内の基地を提供したことである。また、石油生産が止まったクェート、イラクに代わり、原油を大幅に増産することで第3次石油危機の芽を摘んだ。この湾岸戦争以降、サウジアラビアは世界最大の石油消費国である米国との連携を深め、価格が上がれば増産、下がれば減産するスウィングプロデューサーとして油価の安定に大きく貢献したと言えよう。第6代のアブドラ国王もこの路線を踏襲、ジョージ・W・ブッシュ大統領との個人的に親密な関係もしばしば報じられた。しかしながら、2010年代に入ってのシェール革命が、米国のエネルギー事情を激変させ、サウジアラビアなど中東諸国との関係にも大きな変化をもたらしたのである。シェールとは頁岩(けつがん)のことであり、米国において地下の頁岩層に豊富な原油や天然ガスが蓄積されていることは古くから知られていた。もっとも、商業的に成り立つ規模とコストで採掘する方法がなかったのである。それを一変させたのが技術革新だ。水平坑井法と水圧破砕法が開発されたことにより、頁岩層から石油、天然ガスの生産が可能になった。これが「シェール革命」である。シェール革命以前である2001~10年までの10年間、米国の平均産油量は日量538万bblだった。小さな規模ではないものの、エネルギー多消費国である米国自身の需要を賄うことはできず、この間に年平均965万bblの原油を輸入している。ほぼサウジアラビアの産油量に匹敵する規模に他ならない。ところが、シェール革命によって2010年代における米国の産油量は飛躍的に拡大した。2019年には日量1,229万bblに達し、サウジアラビア、ロシアを抜いて世界第1位の産油国になったのである(図表2)。2008年11月の大統領選挙の際、民主党のバラク・オバマ候補は、成長戦略の柱として『グリーン・ニューディール』を掲げ、再生可能エネルギーの振興などで「250万人の雇用を生み出す」と公約した。オバマ大統領の就任後、エネルギー省は大手太陽光パネルメーカーなどに巨額の金融支援を行ったのだが、安価な中国製品に押されて債務保証を行った米国企業が相次いで破綻するなど、クリーン・ニューディールは明らかな失敗に終わったのである。その苦境から同大統領を救ったのがシェール革命だった。2014年1月28日の一般教書演説において、オバマ大統領は「数年前に私が表明したエネルギー戦略が機能し、今日、米国は過去数十年間よりもエネルギーの自立に近付いている」と語った。当初のグリーン・ニューディールとはかなり異なる結果にはなったものの、当時の米国経済がシェール革命に沸いたことは間違いない。もっとも、この米国による原油の大幅な増産は、国際石油市場の需給関係を崩壊させ、2014年後半は「逆オイルショック」と呼ばれる価格急落局面になった(図表3)。2014年6月20日に107.26ドル/bblだったWTI先物価格は、2017年2月11日には26.21ドルまで下落している。当然ながらサウジアラビア、UAEなどペルシャ湾岸諸国や世界第3位の産油国であるロシアは厳しい財政難に陥った。また、米国では競争力のない小規模シェール事業者が淘汰され、2014年10月に1,609基に達していた稼働中のリグは2016年5月には316基へと減少したのである。生産調整が終了、原油価格が持ち直しつつあった2017年1月、米国大統領にドナルド・トランプ氏が就任した。同大統領は、オバマ政権のシェール政策をさらに進め、米国を石油、天然ガスの純輸出国にすることを政策に掲げた。具体的には、シェール事業者に対し国有地の貸与を解禁するなど、規制緩和を積極的に行ったのである。結果として、米国のシェールガス・オイルは第2段階の生産拡大期に突入、2020年3月に原油生産量が過去最大の日量1,310万bblを記録した。そこに待っていたのが新型コロナの世界的な感染拡大だ。米欧諸国において主要都市のロック・ダウン措置が相次ぐなか、世界のエネルギー需要が激減するとの観測から、2020年春に原油価格は急落した。危機感を強めたOPECプラスは、同年3月13日、緊急のJMMCを開催してメンバーでない米国にも協調減産を求めたのである。これに対して、トランプ大統領は「石油価格はとても市場依存だ」と回答、実質的にOPECプラスの要請には応えなかった。性格も政治哲学も全く異なるオバマ、トランプ両大統領のエネルギー政策が、長年に亘り米国との協調を重視してきたサウジアラビアを怒らせたとしても不思議ではない。同国は同じ資源国であるロシアとの連携を強め、OPECプラスの枠組みを通じて原油市況のコントロールに乗り出したのである。つまり、米国の事情で振り回された感のあるサウジアラビアをロシアと組んでの対米強硬路線へと追い込んだのは、実は米国自身なのではないか。 産油国の狙いは売れるうちに高値で売ることOPECプラスの初会合は2016年10月29日に行われた。逆オイルショックを経て、米国のシェールオイルに対抗するため、OPECに加えロシアなど非OPECの有力産油国が参加、毎月初めにJMMCを開催して翌月の生産割当量を決めている。現在のメンバーはOPEC13か国、非OPEC10か国だが、OPECのうちイラン、リビア、ベネズエラは生産割当の枠組みには参加していない。日量200万bblの減産により、2022年11月の生産計画はOPEC10か国が日量2,542万bbl、ロシアを中心とする非OPEC10か国が同1,644万bbl、合計4,186万bblとなった。これは、世界の原油生産量の約6割に相当する。また、サウジアラビアとロシアの割当量は同じ1,048万bblであり、OPECプラス全体の生産計画の50.1%を占めている。JMMCの議論は、この2大エネルギー大国が実質的な決定権を持っていると考えて良いだろう。新型コロナ禍による価格急落を受けた2020年3月13日の緊急JMMCでは、紆余曲折を経て日量970万bblの減産が決まった。世界の総生産量の約10%に相当する思い切った生産削減だ。その後、新型コロナによる失速から世界経済が立ち直る過程では、原油需要が急速に回復したにも関わらず、月毎に日量40万bblの増産に止めることにより、OPECプラスは原油価格の回復に腐心してきた(図表4)。サウジアラビアなど有力産油国に共通するのは、シェール革命を推進した上、新型コロナ禍の下で大幅な減産に応じなかった米国に対する不信感だろう。さらに、主要国が地球温暖化抑止のため化石燃料の使用削減を国際公約していることから、長期的な需要の先細りを見越して、需要がある間は価格を高水準に保ち、今のうちに十分な収入を確保するとの意図もあると考えられる。ちなみに、今年3月8日にWTI原油先物価格は123.70ドル/bblの史上最高値を付けたが、7月に入って以降は下落局面になった。米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)を筆頭に日銀を除く主要中央銀行がインフレ抑制のため金融引き締めに転じ、世界景気の先行きに不透明感が台頭したことが背景だ。世界の実質GDPと原油需要には、歴史的に強い正の相関関係が示されてきた(図表5)。ただし、1970年代末の第2次石油危機を転換点として、トレンドは明らかに変化している。主要先進国の高度経済成長期が峠を越え、安定成長下でエネルギー効率が重視されたからだろう。また、直近10年程度に関しても、実質経済成長に対する原油消費量の伸びは緩やかになった。地球温暖化抑止へ向けた国際社会の動き、新型コロナ禍、そしてロシアによるウクライナ侵攻が、原油消費と経済の関係を変化させつつある可能性は否定できない。もっとも、それは構造的なものであり、短期的には景気による需要変動と供給量の関係が原油価格を大きく左右するだろう。そうしたなかで、OPECプラスが大幅な減産を決めたのは、価格の押し上げと言うよりも、価格の維持と狙ったものと考えられる。 米国とサウジアラビアの利害が一致する点インフレに苦しむ米国は原油備蓄を取り崩して価格の抑え込みを図ってきた。2020年7月に21億1,764万bblに達していた米国の原油在庫は、足下、16億5,355万bblへと減少している(図表6)。これは、1日平均にすると57万bblに達しており、極めて規模の大きな放出と言えるだろう。もっとも、バイデン政権はこれ以上の原油価格の下落を望んでいないのではないか。世界最大級の資源大国である米国にとって、現下の情勢はウクライナに侵攻して西側の市場を失いつつあるロシアのシェアを奪い、原油、天然ガス・LNGの輸出を拡大する大きなチャンスだからだ。シェール事業者が開発投資に積極的になるには、原油や天然ガスの価格が下がり過ぎないことも重要な条件に他ならない。WTI先物の場合、2022年1月の平均価格は83.15ドル/bblだった。現在の80-90ドル程度であれば、米国の物価に与える影響は年末には概ね中立になる。さらに、このレベルであれば、シェール開発の採算性が良好な水準と言えそうだ。一方、それはサウジアラビアにとっても居心地の良い価格帯なのではないか。原油価格が100ドル/bblを超える状態が続いた場合、主要消費国において化石燃料の使用抑制が加速すると見られる。そうした動きを遅らせるためには、欲張り過ぎない姿勢が必要だ。シェール革命以降、米国とサウジアラビアの間には隙間風が吹き続けてきた。今回のOPECプラスの減産は、表面的には両国の意思疎通が順調でないことを示している。しかしながら、米国のエネルギー自給率が100%を超えたなかで、その石油・天然ガスの戦略はこれまでとは異なるはずだ。両国が目指すのは、化石燃料価格の高値安定である可能性は否定できない。これは、日本のエネルギー戦略にとって極めて重要なポイントではないか。石油、天然ガス、そして石炭の価格が高止まりし、円安が続けば、国内所得の海外流出が止まらなくなるだろう。財政政策や金融政策の再構築は固より、エネルギー戦略も見直す必要がある。特に再生可能エネルギーと原子力発電の活用拡大は、国際情勢に振り回されない経済構造とする上でも喫緊の課題と言えそうだ。

- 25 Nov 2022

- STUDY

-

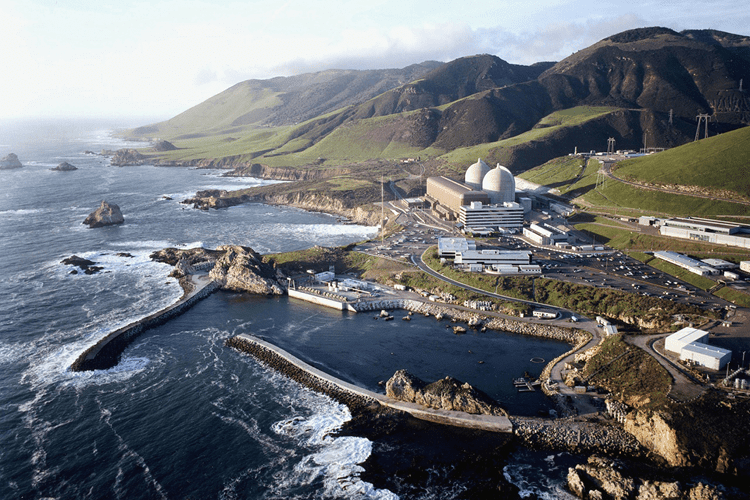

米エネ省 ディアブロキャニオン発電所に早期閉鎖防止プログラムを適用

米エネルギー省(DOE)は11月21日、カリフォルニア(加)州で数年後に閉鎖が予定されていたディアブロキャニオン原子力発電所(DCPP)(各PWR、約117万kW×2基)について、条件付きで「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」の初回の適用対象に認定したと発表した。これら2基の運転期間の5年延長に向けて、DOEは同プログラムから最大約11億ドルを拠出するが、最終的な金額は実額に基づいて、年ごとの提供期間の満了時に確定する。この決定により、DCPPの運転継続の道が拓かれたとDOEは指摘している。総額60億ドルのCNCプログラムは、2021年11月に成立した「超党派のインフラ投資・雇用法」の下、早期閉鎖のリスクに晒されている商業炉を救済し、関係雇用を維持するとともにCO2排出量を抑える目的で設置された。DOEが適格と認定した商業炉に対しては、認定日から4年にわたり一定の発電量毎に一定の行使価格を設定したクレジットを付与。クレジットの合計数に応じて支援金を支払う仕組みで、DOEはプログラム資金に残金がある限り2031年9月までクレジットを付与していく。DOEの発表によると、同プログラムによる初回の支援金は少し前に実施したパブリック・コメントの結果から、最も差し迫った閉鎖リスクに晒されている商業炉に優先的に交付される。2回目については、経済的理由により今後4年以内の閉鎖が見込まれる商業炉が交付対象であり、2023年1月から申請を受け付ける。DCPPの2基は年間160億kWhの電力を発電しており、加州のベースロード電源として総発電量の8.6%を賄うほか、無炭素電力では約17%を賄っている。同発電所を所有するパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社は2016年6月、電力供給地域における需要の伸び悩みと再生可能エネルギーによる発電コストの低下から、これら2基を現行運転認可の満了に合わせて、それぞれ運転開始後40年目の2024年11月と2025年8月に永久閉鎖すると発表。2009年に原子力規制委員会(NRC)に提出していた運転期間の20年延長申請も、2018年3月に取り下げている。加州の公益事業委員会(CPUC)は2018年1月にこの閉鎖計画を承認したものの、2020年の夏に同州は記録的な熱波に襲われ、G.ニューサム知事は停電を回避するための緊急事態宣言に署名。今年も熱波と電力需給のひっ迫が懸念されたことから同様の宣言を発出しており、州議会の議員に「DCPPの運転期間を5~10年延長することは加州のエネルギー・システムの信頼性を確保し、CO2排出量を最小限化する上で非常に重要」とする法案(上院846号)の案文を配布した。この法案は今年9月にニューサム知事の署名により成立しており、PG&E社は同法の指示に従ってDOEのCNCプログラムにDCPPの適用を申請した。加州政府はまたDCPPの運転期間延長にともなう経費として、同州水資源省からPG&E社に最大14億ドル融資することを10月に承認している。DOEの今回の決定についてPG&E社のP.ポッペCEOは、「すべての加州民に信頼性の高い電力供給を保証するDCPPの運転期間延長に向けて、また一歩大きく前進した」と指摘。「今後複数年の手続きの中で連邦政府や州政府から承認を得なければならないが、米国でもトップクラスの運転実績を残してきたDCPPで安全性を確保しつつ、低コスト・低炭素な電力を引き続き州民に提供していきたい」と述べた。DOEのJ.グランホルム長官は、「米国最大の無炭素電源である原子力発電所で信頼性の高い安価な電力を提供し続けるための重要なステップ」と表明。「原子力はJ.バイデン大統領が掲げる目標--2035年までに電力部門を100%カーボンフリーとし2050年までに米国経済のCO2排出量を実質ゼロ化する--を達成する上で非常に有効であり、クリーンエネルギーに対するこのように重要な投資を通じて、原子力発電所とその電力供給地域を守ることができる」と指摘している。(参照資料:DOE、PG&E社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 Nov 2022

- NEWS

-

米エネ省 HALEU燃料の製造能力実証でセントラス社に補助金交付

米エネルギー省(DOE)は11月10日、開発中の多くの先進的原子炉で使用が見込まれているHALEU燃料(([U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン]))の製造能力を実証するため、セントラス・エナジー社(旧・米国濃縮会社)の子会社であるアメリカン・セントリフュージ・オペレーティング(ACO)社に費用折半方式の補助金、約1億5,000万ドルを交付すると発表した。この実証計画は、DOEが2019年11月に濃縮カスケードの実証でセントラス社と結んだ3年契約に基づいており、DOEは2020年のエネルギー法で承認された「HALEU燃料の入手プログラム」に沿って、同燃料を製造する複数の方法を模索中。今回の補助金のうち、初年の分担金である3,000万ドルは、オハイオ州パイクトンにあるセントラス社のウラン濃縮施設に、新型遠心分離機「AC100M」16台を連結したHALEU製造用カスケードを配備し、これを起動・運転するために活用される。ACO社は現段階で「AC100M」の製造を終え、組み立て作業も概ね完了しているが、実証用カスケードに遠心分離ローターを設置する作業がまだ終わっていない。同社はこのような最終段階の作業を完了してから、実証カスケードの起動準備状態をレビューする方針である。これにより、2023年12月末までに濃縮度19.75%のHALEU燃料を20kg製造できるようUF6ガスの濃縮要件をクリアしていくほか、2024年も年間製造能力900kgのペースで運転を継続する。ただしその際は、議会からの予算配分と今後の契約に基づいた追加製造オプションが必要になるとしている。 DOEの説明によると、HALEU燃料は先進的原子炉の設計を一層小型化するとともに運転サイクルを長期化し、運転効率を上げる際にも必要な重要物質。第4世代の小型高温ガス炉を開発しているX-エナジー社は今年10月、この設計に使用する3重被覆層・燃料粒子((HALEU燃料に黒鉛やセラミックスを被覆したTRISO燃料))の商業規模製造施設の起工式をテキサス州オークリッジで開催したが、現時点で米国内ではHALEU燃料を商業規模で製造できるサプライヤーは存在しない。このような状況は、米国の先進的原子炉開発とその建設に大きな支障をきたすとDOEは認識しており、商業規模の大型HALEU燃料製造施設を国内で建設することにより、一層多くの世帯や企業にクリーンで安価な原子力エネルギーを供給できると考えている。このことはまた、J.バイデン大統領が目標に掲げた「2035年までに電力を100%クリーン化」の達成にも重要な貢献をするほか、連邦政府のクリーンエネルギー投資から得られる利益の少なくとも40%を、経済的に不利な立場にある地域コミュニティに還元する取り組み「Justice40」を通じて、一層多くの経済的機会をこれらのコミュニティに提供できるようになるとしている。DOEのJ.グランホルム長官は、「敵対国が供給するHALEU燃料への依存を減らし、自前のサプライチェーンを国内で構築すれば、米国は数多くの先進的原子炉を配備し国民にクリーンで安価な電力を今以上に供給可能になる」とコメント。「今回の実証計画を通じて、DOEは産業界のパートナーとともに、クリーンエネルギー関係の雇用創出につながる商業規模のHALEU燃料製造に向けて動き出しており、すべての米国民が原子力の恩恵を被れるようにしたい」と述べた。DOEによると、今回交付した補助金はHALEU燃料製造能力の実証に向けた米国の近年の投資をさらに前進させるものであり、次の段階ではバイデン大統領が今年8月に成立させたインフレ抑制法の予算措置により、HALEU燃料製造能力獲得のための活動を支えていく。DOEは2020年代末までに必要とされるHALEU燃料は40トン以上と予測しているが、バイデン政権の「電力を100%クリーン化する」目標の実現のために先進的原子炉が複数建設されることから、この量は毎年追加されていく見通し。今回の実証計画はHALEU燃料の短期的需要に対応するものだが、長期的には同燃料の認定試験やDOEが別途進めている「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」にも活かされると指摘している。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 Nov 2022

- NEWS

-

米クリントン、ドレスデン両発電所で20年の運転期間延長へ

米国のコンステレーション・エナジー社は10月31日、イリノイ州内で保有するクリントン原子力発電所(BWR、109.8万kW)とドレスデン原子力発電所(2、3号機、各BWR、91.2万kW、1号機は閉鎖済み)の運転期間を、それぞれ20年延長する方針を表明した。原子力規制委員会(NRC)への申請は、ともに2024年を予定している。1987年に営業運転を開始したクリントン発電所は2027年4月に40年目を迎えるため、初回となる今回の運転期間延長申請がNRCに認められれば2047年まで運転継続が可能となる。一方のドレスデン2、3号機ではすでに初回の延長が認められており、現在の運転認可は2029年と2031年まで有効。2回目の運転期間延長により、両プラントは2049年と2051年までそれぞれ80年間運転を継続できることになる。米国最大の無炭素電力の発電企業であるコンステレーション社は、原子力のほかに水力や風力、太陽光などの発電設備を保有。米国全体で生産する無炭素電力の約10%を賄っている。同社によると、運転期間の延長にともなう両発電所の無炭素電力は、イリノイ州の経済に数十億ドル規模の貢献をするほか、200万戸以上の世帯が必要とする電力量を継続的に供給。同州政府が目標としている「2050年までに州内のエネルギー源を100%クリーン化」の達成にも貢献する。クリントン原子力発電所については2016年6月、当時コンステレーション社の親会社であったエクセロン社が経済性の悪化を理由に2017年6月に早期閉鎖する方針を固めていたが、同年12月にイリノイ州ではCO2を排出しない原子力発電所への財政支援措置を盛り込んだ州法が成立。同発電所はエクセロン社のクアド・シティーズ原子力発電所とともに、その後少なくとも10年間の運転継続が可能になった。同州ではまた、2021年9月にエネルギー部門と輸送部門の段階的な脱炭素化を目指し、クリーンエネルギー関係産業における雇用の創出促進を定めた「気候変動・雇用機会均等法」が成立している。今回、2つの発電所の運転期間延長を決めた理由についてコンステレーション社は、「環境影響面と経済面における原子力の価値を認める法律が州政府と連邦政府の両方で成立したため」と説明。クリントンとドレスデンの両原子力発電所は、2つの州法を通じてゼロ炭素クレジットの形で州政府から財政支援を受けるほか、連邦政府レベルでは今年8月、原子力発電所に対する税制優遇措置を盛り込んだ「インフレ抑制法(IRA)」が成立し、少なくとも9年間運転継続する上での支援が得られるとしている。同社によると、これら2つの原子力発電所では運転開始以降、新たな機器を導入し18か月毎の燃料交換時には予防保守も実行。このような投資を継続的に行っているため、より一層安全で信頼性も向上しているとした。また、過去10年間の平均稼働率は93%~95%をマークしており、最も信頼性の高い電源である点を強調している。同社はさらに、イリノイ州においてこれらの発電所が経済的原動力となっている事実に言及。同州のGDPに対してドレスデン発電所は年間約10億ドル、クリントン発電所は約5億5千万ドルの貢献をしていると述べた。コンステレーション社のJ.ドミンゲス社長兼CEOは、「イリノイ州や全国レベルでCO2の排出量を実質ゼロ化するには、活用可能な無炭素電源をすべて稼働させねばならない」と指摘。「運転期間の延長が認められれば、これらの原子力発電所は今後数十年にわたり、必要な時に必要な場所にクリーンエネルギーを供給できるという原子力の能力を実証する」としている。なお、コンステレーション社は2012年に原子力発電大手のエクセロン社に合併吸収され、所有していた原子力発電所のいくつかはエクセロン社に経営統合された。しかし、米国社会が無炭素な未来に向けて移行するなか、エクセロン社は今年1月、この移行を加速するのに最適の企業としてコンステレーション社を分離独立させると発表。翌2月にはこの分離手続きが完了している。(参照資料:コンステレーション・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Nov 2022

- NEWS

-

エネルギーから見た円安

外国為替市場では円安が進んでいる。製造業の国内回帰など、円安のメリットを指摘する声もあるようだ。しかしながら、日本経済が輸出産業主導で成長していた1980年代までと異なり、自動車産業を中心に多くの企業が海外現地生産、現地販売に力を入れて来た。1971年8月15日のニクソンショック以降、為替変動に振り回されてきたことから、たどり着いた当然の結論だろう。従って、円安は輸入物価の上昇を通じて生活コストを押し上げる日本経済にとっての悪材料に他ならない。この円安の最大の要因は、日本の中央銀行である日銀、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)…両中央銀行の金融政策が真逆になり、日米間の金利の差が円と比較したドルの相対的な魅力となっていることである。ただし、円安の要因はそれだけではなさそうだ。日本のエネルギー自給率が11%に止まり、主要国で最も低いことも為替に大きく影響しているのではないか。 金利差が生み出す合理的な円安3連休の谷間となった9月22日、財務省は円/ドルレートが145円を超えた時点でドル売り・円買い介入を行った。日本のこのタイプの介入は、1998年6月17日以来、実に24年ぶりのことだ。後に公表された介入額はドル売り介入としては過去最大の2兆8,382億円だった(図表1)。介入後に会見を行った鈴木俊一財務相は、「投機による過度な変動は決して見過すことはできないことから、為替介入を実施した」と明言した。また、国連総会出席のため訪米中だった岸田文雄首相も、ニューヨーク証券取引所での講演に際して質問に答え、投機による為替の過度な変動に対しては「断固として必要な対応を取りたい」と語っている。一方、米国財務省は、マイケル・キクカワ報道官名でe-mailにより声明を発表、「今日、日銀は外国為替市場で介入を行った。我々は日本の行動を最近の円相場に関する高いボラティリティを抑制するためであると理解している」と米国の立場を説明した。この声明は、今回の為替介入に関し、米国政府が事前に容認していたものの、介入自体は日本単独であったことを間接的に示している。また、米国が日本政府の動きを認めたのは、あくまで大きな変動を抑えるためのスムージングオペレーションの範囲であることを明らかにしたと言えよう。インフレ抑止に苦労するジョー・バイデン政権としては、輸入物価の抑制につながるドル高はむしろ歓迎のはずだ。そうしたなか、日本の介入に寛容な姿勢を示せば、自国通貨安に苦しむ他の国・地域へ影響が広がりかねない。それは、各国の介入合戦によるあからさまな国家間の通貨戦争を意味する。7月12日、来日中のジャネット・イエレン財務長官は、鈴木財務相との会談後、記者団に対して「稀で特別な環境においてのみ為替介入は許される」と語っていた。米国政府が日本の継続的な介入を容認することはないだろう。なお、キクカワ報道官の声明には厳密に言えば誤りがある。日本の場合、介入を決定するのは財務省であり、日銀はその事務を執行するに過ぎない。売買の注文は日銀が行うため、完全な間違いとは言えないものの、主語は「日銀」ではなく「財務省」が適切だったのではないか。ちなみに、改めて確認すると、円高局面において財務省が行う円売り・ドル買い介入の際には、外国為替資金特別会計(外為特会)が政府短期証券(為券)を発行して売るための円を調達する。他方、ドル売り・円買い介入の場合、外為特会に積み立てられた外貨準備を活用しなければならない。8月末時点での外貨準備は1兆2,921億ドル(185兆円)であり、うち1兆368億ドルが外国証券、1,361億ドルが外貨預金だ(図表2)。外国証券のほとんどは米国国債と見られるが、この売却は米国政府との調整が必要でかなり難しい。従って、当面、活用可能なドル売りの原資は外貨預金の19兆5千億円程度になる。介入を実施する度に外貨預金は取り崩されるため、1回3兆円規模なら6回で枯渇だ。9月23日付けのウォールストリートジャーナル(電子版)は、日本政府による為替介入に関する記事において、円安の要因を「根本的には日米金利差と急減する日本の経常黒字による」と指摘していた。その通りなのではないか。岸田首相、鈴木財務相の指摘する「投機」の定義は定かではないが、日本では日銀の金融政策により政策金利である無担保コール翌日物金利、及び10年国債の利回りは共に概ねゼロ%近辺で推移している。日銀の黒田東彦総裁は、これまで金利を引き上げる金融政策の変更を明確に否定してきた。一方、インフレ圧力を抑え込むため、今年3月以降、FRBは既に5回利上げを実施している。結果として米国の政策金利であるFFレート(翌日物金利)は3.00~3.25%だ。つまり、同じ翌日物の金利について、日本と米国の間では3%ポイントの差がついた(図表3)。さらに、FRBは2022年中にあと2回の利上げを行い、政策金利を4.25~4.50%とする可能性が強い。金融政策に大きな違いが生じるなかで、個人向けの商品である1年定期のドル預金について、年3.80%の金利を提示する日本の金融機関も見られるようになった。これだと、ドル買い、ドル売りで各50銭の為替手数料を要するとしても、為替変動がなければ税引き前で3%程度の利回りが確保できる。岸田首相が提唱する「資産所得倍増プラン」に則れば、この金利差を利用してドル預金を行う家計が増加しても不思議ではないだろう。これは、岸田首相や鈴木財務相が指摘する「投機」ではなく、ファンダメンタルズに基づく合理的な「投資」にしか見えない。日本の個人金融資産は1,900兆円を超えている。19兆円程度の外貨準備の外貨預金では、その全てを使ってドル売り・円買いの為替介入を行っても、市場の流れを止められるとは思えない。 エネルギーがなぜ為替に影響するのか?円安に歯止めが掛からないもう1つの理由は、日本のエネルギー自給率の低さではないか。ウォールストリートジャーナルの記事が指摘する通り、国際収支統計上、今年1~8月期における日本の貿易・サービス収支は12兆1,693億円の赤字で、昨年同期の3,953億円から大幅に悪化した。第1所得収支は17兆7,393億円の黒字であり、経常収支は3兆9,636億円の黒字を確保したが、昨年同期の12兆7,235億円を大きく下回る。経常収支の黒字縮小は、実需の面で円売り要因と言えるだろう。貿易収支・サービス収支の赤字が激増した主な要因は、石油、石炭、LNG輸入額の拡大だ。具体的には、今年1~8月期、これら化石燃料の輸入額が前年同期に比べ10兆1,060億円増加した。輸入された化石燃料の内訳をさらに詳しく見ると、石油は輸入量が前年同期比7.5%増に対し、輸入額は同103.7%増加している。LNGは輸入量が2.7%減少したものの、輸入額は104.8%増だ。さらに、石炭は輸入量が3.5%増、輸入額は226.6%増だった。単価を計算すると、原油は前年同期比91.3%、LNGは同111.1%、石炭も同215.6%、それぞれ上昇している。化石燃料はドル建てにより取引されるが、円/ドルの平均レートは今年1~8月期が126円48銭、昨年同期は108円34銭だった。ドルベースでの価格上昇に加え、16.7%の円安が円ベースでの単価を押し上げたことは間違いない。輸入量は概ね横ばいだが、円建てで見た単価の上昇が輸入額に大きく影響しているわけだ。日本のエネルギー自給率は11%に止まり、燃料の調達は輸入に大きく依存しているからである(図表4)。ちなみに、国際エネルギー機関(IEA)によると、2010年における日本のエネルギー自給率は20.2%だった(図表5)。それが急速に低下したのは、2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の重大事故を受け、国内の原子力発電所が停止に追い込まれたことが理由だ。全原子力発電所が動かなかった2014年、エネルギー自給率は6.3%へと落ち込んでいる。その後はやや持ち直したものの、足下は10%を少し超えた程度であり、主要国のなかでは最も低い水準だ。日本は石油、石炭、LNGの調達先を多様化し、長期契約を重視してきたことから、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けても、今のところ供給全般が極端に滞っているわけではない。しかしながら、単価上昇と円安の影響を受け、国内で生み出された所得が燃料輸入のために海外に流出する事態を招いている。このエネルギー自給率の脆弱性が、実は為替レートにも影響を及ぼしている可能性は否定できない。図表6は横軸に主要国、地域の2020年におけるエネルギー自給率、縦軸にロシア軍がウクライナに侵攻して以降の米ドルに対する各国・地域通貨の騰落率をとり、2つの指標の関係を見たものだ。一次回帰直線は右肩上がりになっており、ウクライナ戦争の下、エネルギー自給率の低い国・地域ほど通貨が下落する傾向があることが示されている。例えば、エネルギー自給率が高いカナダ、ブラジルは、通貨の対ドル下落率が相対的に小さい。エネルギー自給率が727%に達するノルウェーの場合(数字が大き過ぎてこのグラフには入れていない)、クローネは対ドルでこの間に20.4%上昇した。一方、エネルギー自給率の低い日本の円は、主要通貨で最も対ドルの下落率が大きい。貿易収支の赤字が急速に拡大していることを反映しているのではないか。また、同じくエネルギー自給率の低い韓国のウォン、ユーロ、英国ポンド、人民元などもウクライナ戦争を受けて大幅に値下がりした。世界が新たな分断の時代を迎えるなか、エネルギー安全保障面での脆弱性が、円の弱さの背景になっている可能性は否定できない。これは、ロシアに天然ガス調達の約4割を依存してきたEUにも言えることだ。一方、エネルギー自給率が106%の米国は、主要通貨では独り勝ちの状況になっている。各国・地域のエネルギー事情は、為替相場にも影響を及ぼしつつあると考えるべきだろう。 円安による化石燃料輸入額増加の悪循環今年初めまで、主要国にとってのエネルギー政策は、必要量の安定的な確保と温室効果ガスの削減…この2つが大きな課題だった。当時、もがいていたのは米国だ。ジョー・バイデン大統領が2020年11月の大統領選挙において地球温暖化対策を公約の柱としたことにより、化石燃料の価格高騰に対しむしろ柔軟性を失っていたからだ。気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が行われた昨秋、米国を含め多くの国が2050年までのカーボンニュートラルを宣言、それは化石燃料の開発投資にブレーキを掛けるとの観測から、皮肉にも石油、天然ガス(LNG)、石炭の価格が軒並み高騰した。そうしたなか、米国国内におけるシェールガス/シェールオイルの新規開発促進は、バイデン大統領にとり主要政策を自ら破棄することを意味した。方向転換は困難だったのではないか。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻で状況は一変したと言えよう。世界最大級の資源大国からの天然ガス/石油の調達を減らすことが西側諸国の重要なミッションとなり、エネルギーを取り巻く各国の政策は2次方程式から3次方程式へ複雑さを増したのだ。ただし、それはバイデン大統領にエネルギー政策を修正する格好の機会を与えた。シェールガス/シェールオイルの開発支援策が実施され、米国は資源大国としての優位性を発揮するようになったのである。だからこそ、ドルはウクライナ戦争下で力強さを誇示しているのだろう。一方、日本では、岸田文雄首相が化石燃料の高騰、資源調達の不透明感を背景に次世代原子炉の開発、新設を検討する方針を公にした。ただし、既存の原子力発電所の再稼働もまだ進んでおらず、原子力活用のハードルが高い状況に大きな変化があったわけではない。日本のエネルギー自給率が急速に改善することはないだろう。エネルギー自給率の低さは、貿易収支の変化を通じて、今後も為替相場に影響を及ぼすのではないか。円安になればなるほど化石燃料の輸入額が増加、貿易収支が悪化する悪循環になりかねない。これも円安傾向が続くと考える重要な要因だ。

- 04 Nov 2022

- STUDY

-

欧州はどうして危機に陥ったのか?

欧州経済が苦境に陥っている。8月の消費者物価上昇率は、EUが10.1%、英国も前年同月比9.9%に達した(図表1)。第1次世界大戦後のハイパーインフレがナチズムの台頭を招いたことへの反省から、インフレには極めて敏感と言われてきたドイツも、8月の消費者物価上昇率は7.9%と極めて高い。インフレ圧力が強まっているのは世界共通の事象だが、特に欧州においては足下の動きが顕著だ。背景にはエネルギー、特に天然ガス価格の急騰がある。ロシアによるウクライナへの侵攻が、欧州のエネルギー危機の最大の要因であることは間違いない。EU、そして英国は西側の主要メンバーとしてロシアに対し厳しい経済制裁に踏み切った。それに反発したロシアは欧州への天然ガス供給を意図的に絞っている模様で、欧州の調達コストは大幅に上昇している。ただし、化石燃料価格はウクライナ戦争以前から既に上昇していた。昨年秋に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)に向け、EUをはじめ多くの国・地域が2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言、化石燃料資源の開発投資が急速に縮小すると想定されたからだ。地球温暖化抑止へ積極的に取り組んできた欧州にとって、カーボンニュートラルへ向けた前提条件は、ロシアからの天然ガスの調達だった。ウクライナ戦争によりこの前提が崩れたことこそ、欧州経済が苦境に陥った最大の要因と言えるのではないか。 天然ガス価格が示すエネルギー問題2019年における天然ガス価格は、欧州の指標であるオランダTTF(Title Transfer Facility)だと平均で100万Btu=4.80ドルだった。新型コロナ禍による世界経済の落ち込みにより、2020年の平均は3.24ドルまで下落したものの、2021年末には一転して38.03ドルへと高騰している。2020年12月11日、EUはブリュッセルにおいて首脳会議を開催、2021~2030年の「フェーズ4」に関し、温室効果ガスの排出削減量について、従来の1990年比40%削減から55%削減へと目標を大幅に引き上げた。また、米国では、2021年1月に就任したジョー・バイデン大統領が、選挙公約の柱として地球温暖化対策による『グリーン・ニューディール』を掲げ、ドナルド・トランプ前大統領が推進した国有地におけるシェールガス、シェールオイルの開発に待ったを掛けたのである。さらに、先述の通りCOP26前後には日本を含め多くの国が2050年、もしくは2060年までのカーボンニュートラルを宣言した。石油、天然ガス、そして石炭… 化石燃料の開発には巨額のコスト、そして長い時間を要する。需要が先細りする可能性が強まるなか、事業者は開発投資を絞り込むとの観測が市場に影響したのは当然のことだろう。一方、化石燃料の需要が直ぐに急減するわけではない。特に新型コロナ禍から世界経済が正常化する過程だっただけに、需要の回復が天然ガス価格を大きく押し上げたのだった。石油や石炭も同様だ。そうしたなか、世界最大の天然ガス輸出国であるロシアがウクライナへ侵攻したのである。TTF価格は2022年8月25日に史上最高値である91.02ドルへと上昇した(図表2)。足下は50ドル近辺へ下落したものの、昨年前半は5ドル台で推移しており、欧州の天然ガス事情は1年で一変したのである。非常に注目されるのは地域間格差に他ならない。例えば、米国の天然ガス指標価格であるヘンリーハブの場合、9月の価格は7.76ドルである。また、パイプライン経由ではなく、液化天然ガス(LNG)をタンカーにより調達している日本も、輸入単価は21.70ドルだった。同じ天然ガスでありながら、欧州の価格の突出ぶりは異常と言えるだろう。コモディティであるにも関わらず、地域間でこれだけ大きな格差が生じるのは、天然ガスの特徴ではないか。天然ガスの場合、ガス田から消費地へ運ぶには大きく分けて2つの方法がある。最も効率が良いのはパイプライン経由であり、これだと気体で産出した天然ガスの品質調整をした上でそのまま送れるため、最初にインフラ整備を終えれば、ランニングコストを低く抑えることが可能だ。一方、パイプラインがない場合、タンカーで運ぶことになる。ただし、エネルギー密度の低い気体のままでは効率が極めて悪いため、液化しなければならない。天然ガスは▲162℃で液化し、体積は気体の600分の1に圧縮される。この液化のための専用設備への投資に加え、当該設備のメンテナンス、天然ガスの冷却、専用タンカーによる運搬に関わる費用がランニングコストとして加わることで、通常、LNGは天然ガスに対して割高にならざるを得ないのだ。米国の輸出価格を見ると、7月はパイプライン経由が100万Btu当たり8.14ドル、LNGが15.31ドルだった。つまり、差額の7.17ドルが液化コストである。ちなみに、原油は液体として採掘され液体のまま、石炭は固体で掘り出されやはり固体のままで運送される。液体、固体は運搬に適しており、世界の何処で産出しても、何処へでも運べるように船舶による運送システムが確立されてきた。従って、品質、運送距離による多少の違いはあっても、原則として国際的な価格裁定が機能する。これに対して、天然ガスの供給にはパイプライン、もしくは液化・再ガス化プラント、LNG船を必要とすることにより、供給できる地域、量が限定されるのだ。価格に比較的大きな地域間格差が生じるのは止むを得ないだろう。 ウクライナ戦争によりEUの前提が崩壊欧州の天然ガス価格が突出しているのは、ロシアに対する依存度が極めて高いことが理由と考えられる。結果として物価が上昇、経済は苦境に陥った。ドイツはその典型だ。近年における日本国内での同国のイメージと言えば、「再生可能エネルギー大国」だろう。2021年の電源構成を見ると、再エネの比率は40%を超えており、日本の15.8%を大きく上回っていた(図表3)。世界第4位の経済規模を誇るドイツにおいて、電源構成上、ここまで再エネ比率を高めてきたことは、賞賛に値するだろう。もっとも、そのドイツでも残りの60%については再エネ以外の電源だったわけだ。意外なことに地球温暖化に極めて厳格な同国において、石炭・褐炭の発電比率が28%を占めていた。ドイツは、2022年中に稼働している3基の原子力発電所を全て止めると共に、2038年には石炭・褐炭の使用を原則として止める計画であり、そのためにロシアとの間で天然ガスパイプラインの「ノルドストリーム2」の建設を進めてきたのである。2012年10月に開通した既存の「ノルドストリーム」は、ロシアのヴィボルグからバルト海の海底を通ってドイツのグライフスヴァルトに至る全長1,222㎞のパイプラインであり、年間送ガス流量は550億㎥だ。同様のスペックを持つノルドストリーム2の運用が開始された場合、両パイプラインで欧州の総需要量の2割程度を賄うと見られていた。昨年7月15日、退任を間近に控えたアンゲラ・メルケル首相(当時)が、最後の訪米でジョー・バイデン大統領と会談したのは、米国にノルドストリーム2の運用を認めさせることが最大の目的だったと言える。2011年6月、福島第一原子力発電所の事故を受け、2022年末での脱原子力を公約した同前首相にとって、ノルドストリーム2はその政策を完成させる上での極めて重要なパーツだったのだろう。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でノルドストリーム2による天然ガス輸入は無期限停止になった。さらに、ノルドストリームについても、ガス漏れにより使用不能となっている。原因に関しては、西側主要国、ロシアの間で相手側の破壊工作と批判合戦が起こっている。真相は不明だが、冬の需要期を控え、欧州側にとって大きな痛手であることは間違いない。西側による対ロ制裁に反発するロシアが、欧州の分断を図るため、エネルギーで揺さぶりを掛けている可能性が高いと考えられる。ロシアが対EU政策でエネルギーを武器にできるのは、それだけEUのロシア依存度が高いからだろう。例えば天然ガスの場合、欧州の総需要量に対するロシア及びその友好国であるCIS(独立国家共同体)諸国への依存度は、昨年、35.7%に達していた(図表4)。輸入の絶対量も2,039億㎥であり、ロシアによる中国向け輸出の555億㎥を遥かに上回っている。石油についても、欧州のロシア依存度は35.7%と非常に高い。温室効果ガス削減に積極的な姿勢を示してきたEUは、石炭の使用を止めるに当たり、ロシアからの安定的な天然ガス輸入を前提にしていたと考えられる。ロシアによるウクライナ侵攻を受けても、その戦略を簡単には変えられず、7月6日、欧州議会は環境上の持続可能性を備えたグリーン事業への投資基準、『EUタクソノミー』の技術的精査基準である「地球温暖化の影響を緩和する補完的委任法令」を改正したが、原子力だけでなく、天然ガスも「持続可能な経済活動」として加えられた。特にEU最大の経済規模を誇るドイツは、メルケル時代にロシアとの関係強化に努め、その結果としてノルドストリーム、ノルドストリーム2の開通に漕ぎ着けたのである。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でその目算は完全に崩れた。仮にロシアとウクライナの停戦が実現しても、ウラジミール・プーチン大統領の在任中、西側との関係改善が劇的に進むシナリオは考え難い。ドイツ政府は、昨年10月15日、再生可能エネルギー法(EEG)に基づく2022年のサーチャージを1kWhにつき3.72セントと決定、2021年の6.50セントから42.8%引き下げると発表した(図表5)。電力価格の高騰に対する国内の不満に対応するためだ。もっとも、結局、燃料費の高騰を受け電力料金は大幅に引き上げられている。この電力価格を中心とした物価上昇を背に、5月8日のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、同15日のノルトライン=ヴェストファーレン州の州議会議員選挙では、オラフ・ショルツ首相率いる社会民主党(SPD)が大敗を喫した。ショルツ政権は、堪らずに停止を予定していた原子力発電所3基のうち、2基を予備電源として2023年4月半ばまで稼働可能な状態に維持すると発表した。もちろん、燃料価格の高騰による電力料金の上昇は、ドイツ、そして欧州だけの問題ではない。むしろ、欧州の苦しい状況は、エネルギー戦略において、自給率の確保、そして調達先を多様化することの重要性を国際社会に教えているのではないだろうか。 重要な自給率と調達先の多様性最大の顧客であった欧州向け天然ガス輸出の抑制は、ロシアにとっても痛手だろう。一部に中国が受け皿になるとの見方があるものの、中国、ロシア双方の事情により、その可能性が高いとは思えない。まず中国だが、天然ガスに関しては、自国生産を強化する一方、輸入は調達先を高度に分散させることで、経済安全保障のリスクに配慮してきた(図表6)。これは、ロシアによるウクライナ侵攻で苦境に陥ったドイツなどを反面教師にしているのだろう。8月19日、中国国家発展改革委員会が所管する国家エネルギー局は、『中国天然ガス開発レポート2022』を発表した。読んでみると、「2022年において天然ガスの国内生産は2,200億㎥を上回り、年率にして100億㎥の増産を目指す。天然ガスの輸入はやや減少し、LNG輸入は近年で初めての減少になるだろう」と書かれている。ロシアとの間でパイプラインを強化、天然ガスの購入量を大幅に増加させた場合、高いロシア依存度が両国のパワーバランスに影響を及ぼす可能性は否定できない。従って、中国はロシアからの輸入拡大に慎重姿勢を崩しておらず、国産の強化、調達先の多様化を実践しているようだ。非常に優れた戦略と言えるだろう。他方、ロシアにとっても、供給余力が過剰な状態で中国への接近を試みた場合、足下を見られて買い叩かれることになりかねない。それを嫌って、サハリン2の新運営会社「サハリンスカヤ・エネルギヤ」に関し、ロシア政府は最終的に三井物産、三菱商事の出資を認めたのだろう。こうした天然ガスを巡る各国・地域の相克、特に欧州の厳しい状況については、日本にとって極めて重要な示唆を与えている。それは、エネルギー自給率の引き上げと調達策の多様性確保だ。国際エネルギー機関(IEA)によれば、日本の自給率は11%に止まり、42%のEUよりかなり低い。ただし、石油、LNG、石炭共に調達先、そして契約期間を多様化してきたことで、これまでのところウクライナ戦争による甚大な影響を辛うじて避けられている。しかしながら、資源大国ロシアによるウクライナ侵攻を通じて、エネルギーは経済的な問題であるだけでなく、安全保障上の重要なテーマであることが再確認された。石油、天然ガス、石炭の何れも自給できない日本としては、再生可能エネルギー、そして原子力の活用を推進することが喫緊の課題と言えるだろう。岸田文雄首相は、既存の原子力発電所に関し、再稼働へ向け強い意欲を示すと共に、次世代革新炉の開発・新設にも前向きな姿勢を見せた。ウクライナ戦争が長期化の様相を見せ、ロシアによる西側諸国へのカウンター制裁が現実になるなか、日本政府によるエネルギー戦略が問われていることは間違いない。

- 28 Oct 2022

- STUDY

-

米エネ省 使用済燃料のリサイクル技術開発に3,800万ドル支援

米エネルギー省(DOE)のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)は10月21日、原子力発電所の使用済燃料をリサイクルし、有効活用する技術の開発を促進するため、「使用済燃料の放射性同位体をエネルギーに転換する(CURIE)プログラム」の予算から、合計3,800万ドルを産官学それぞれが実施する12のプロジェクトに交付すると発表した。この支援を通じて、ARPA-Eは使用済燃料の処分にともなう環境影響を軽減し、高レベル放射性廃棄物の保管量を削減、国内で開発されている先進的原子炉用燃料の原材料を提供する。米国の原子力発電所は現在総発電量の約20%、クリーンエネルギーの約半分を賄っているが、使用済燃料から新たに生産されるクリーンエネルギーは7,000万戸以上の世帯に十分な電力を供給できるほか、新型炉向け新燃料の開発や、J.バイデン大統領が提唱する地球温暖化対策や化石燃料への依存削減も可能にするとARPA-Eは強調している。ARPA-Eによると、米国では現在、軽水炉から排出された約8万6,000トンの使用済燃料が全国70か所以上の原子力発電所で安全に保管されているが、この数量は年間約2,000トンずつ増加している。これらの使用済燃料には90%以上のエネルギーが残っているものの、すべて地層処分することが決まっている。このため、ARPA-Eが今年3月に開始したCURIEプログラムでは、使用済燃料から再利用可能なアクチニドを回収し、先進的原子炉の燃料用として効率的かつ経済的にリサイクルすることで燃料利用率を向上させ、地層処分される廃棄物の量や放射能毒性を大幅に削減する。具体的には、アクチニドを分離する革新的な技術や計量管理技術の開発、先進的原子炉の燃料用としてアクチニドのグループ回収が可能な再処理施設の設計などを進める計画。これらを通じて、先進的原子炉の燃料コストとして1セント/kWhを実現することや、使用済燃料の処分コストとして0.1セント/kWhの範囲を維持することを目指している。DOEのJ.グランホルム長官は、「全米の原子力施設で生産される安全で信頼性の高いクリーンエネルギーの利用をさらに加速するには、使用済燃料の実用的な活用方法を開発することが重要と考えている」とコメント。放射性廃棄物のリサイクルでクリーンエネルギーを生み出せれば、使用済燃料の保管量削減のみならず、関係する地域コミュニティの経済基盤の安定化にも貢献できると指摘した。今回の支援金が交付される産官学の12チームとしては以下のものが含まれており、ARPA-Eは核拡散抵抗性の高いアクチニドの分離技術やリサイクル施設での保障措置技術の開発等で、それぞれに約150万ドル~500万ドルを配分する。すなわち、アルゴンヌ国立研究所が実施する「使用済燃料中の酸化物を効率的に金属に転換するプロセス」の開発に490万ドル、キュリオ・ソリューションズ社における「使用済燃料のリサイクル技術『NuCycle』の開発・実証」に500万ドル、米国電力研究所(EPRI)が先進的原子炉の燃料供給用に進めるリサイクル技術開発に約280万ドル、GEグローバル・リサーチ社の「液体廃棄物再処理施設における革新的な保障措置対策開発」に約645万ドルなど。このほか、アラバマ大学やコロラド大学、ユタ大学等における関係技術の開発も対象となっている。(参照資料:ARPA-Eの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Oct 2022

- NEWS

-

米ホルテック社 SMRで現代建設と協力拡大

米国のホルテック・インターナショナル社は10月19日、同社製小型モジュール炉(SMR)「SMR-160」の商業化に向けた標準設計の完成と、米国その他での同炉の建設プロジェクトを加速するため、韓国の現代E&C社(現代建設)との協力関係を拡大すると発表した。ホルテック社の「SMR-160」は、ポンプやモーターなどの駆動装置を必要としない、最大出力16万kWのPWR型SMR。同炉の開発については、米エネルギー省(DOE)が2020年12月に「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」で支援対象の一つに選定したほか、カナダ原子力安全委員会(CNSC)が同炉について、「予備的設計評価(ベンダー設計審査:VDR)」の第一段階を2020年8月に完了している。ホルテック社はニュージャージー(NJ)州で保有する旧オイスタークリーク原子力発電所サイト、あるいは南部2州の候補サイトで「SMR-160」の初号機建設を計画しており、2021年11月に両社が事業協力契約を締結した際、現代建設は発電所BOP(主機以外の周辺機器)の詳細設計や発電所全体の建設仕様書を作成することに合意。ホルテック社の主要なEPC(設計・調達・建設)契約企業として、協力していくことになった。両社が結成したチームは、ホルテック社が開発中の「高エネルギー発光太陽集光器」やクリーンエネルギーの貯蔵・分配システム「グリーン・ボイラー」を「SMR-160」と組み合わせて、「クリーンエネルギー・エコ・システム」を早急に開発する必要があるとの認識で一致。18日付で新たに結んだ協力協定を通じて、両社は多様なクリーンエネルギー技術の開発を迅速化する考えで、米国の建設企業であるキーウィット社や日本の三菱電機からも協力を得ながら、各段階の承認手続き等の短縮化に向けて、大規模な修正が要らない標準設計を完成させ、世界中の多くの地域で「SMR-160」を建設していく方針である。昨年に事業協力契約を締結して以降、両社のチームは世界のクリーンエネルギー市場でリーダーとなるべく、「SMR-160」の設計・エンジニアリングや商業化に向けた緊密な共同作業を通じて協力関係を強化。「SMR-160」を中心に据えた「エコ・システム」で15か国以上の国に電力や地域暖房用の熱を供給できるよう、同炉と「グリーン・ボイラー」の建設に向けて協力。両社はまた、原子力発電所の廃止措置事業についても連携協力を進めており、ホルテック社がニューヨーク州のインディアンポイント原子力発電所で進めている廃止措置に現代建設の従業員を派遣、原子炉の解体から使用済燃料の取り扱いと管理に至るまで、廃止措置全体の業務に参加させている。今年7月には、ホルテック社は4基の「SMR-160」建設に向けて、NJ州キャムデンにある先進的機器製造プラントの能力を拡大し、同炉の大量製造工場とするため、米エネルギー省(DOE)の融資保証制度に74億ドル規模の申請書を提出した。同社はさらに、電気事業者であるエンタジー社の複数サイトで「SMR-160」を建設する実行可能性調査の実施に向け、同じ月にエンタジー社と了解覚書を締結している。現代建設のユン・ヨンジュン社長兼CEOは、「クリーンエネルギーを供給する事業チャンスの模索から計画立案、実際の建設に至るまで、当社はあらゆる段階で総合的ソリューションを提供する企業となるための、大きな一歩を刻んだ」と指摘。原子力設備の廃止措置市場に参入することにより、同社は原子力発電所のライフ・サイクル全般にソリューションをもたらす企業に生まれ変わると強調している。(参照資料:ホルテック社、現代建設(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月20日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 Oct 2022

- NEWS

-

米X-エナジー社 商業規模のTRISO燃料製造施設の起工式

米メリーランド州で第4世代の小型高温ガス炉「Xe-100」を開発しているX-エナジー社は10月13日、同炉で使用する3重被覆層・燃料粒子(TRISO燃料)の商業規模の製造施設「TRISO-X(TF3)」を建設するため、同社の100%子会社であるTRISO-X社がテネシー州オークリッジの建設サイトで起工式を開催したと発表した。TRISO燃料は、U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン(HALEU燃料)を黒鉛やセラミックスで3重に被覆した粒子型燃料。電気出力7.5万kWの小型モジュール炉(SMR)となる「Xe-100」について、X-エナジー社は2028年の運転開始を見込んでいるが、TRISO燃料は「Xe-100」のみならず、他社が開発中の多くの先進的原子炉設計でも使用される見通しである。TF3の建設と操業を担当するTRISO-X社は今年4月、このように特殊な核物質(カテゴリーⅡ)の取り扱いに関する許可申請書を原子力規制委員会(NRC)に提出しており、NRCは現在、24~36か月かけてこの申請を審査中。早ければ2025年にも、TF3の操業が可能になると同社は予想している。TF3の初期段階の生産量は、「Xe-100」12基分に相当する年間8トン(ウラン換算)だが、2030年代初頭までに16トン/年の生産量を目指すとしている。テネシー州ではすでに、TRISO-X社のパイロット製造ラインと研究開発センターが所在していることから、同社はTF3サイトの準備やその他の許認可取得に関する作業も進めている。同社はTF3について「将来、商業規模の様々な先進的原子炉の開発と建設を可能にする先駆けになる」と評しており、TF3の建設と操業で400名以上の雇用が生み出されるほか、約3億ドルの投資が呼び込まれると指摘している。X-エナジー社のC.セルCEOは、TF3の起工式を開催したことについて「地球規模で脱炭素化を進めるという誓約を果すために、先進的原子炉技術を実現していく重要な節目になった」と強調。「Xe-100」の開発計画が2020年に、米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉設計実証プログラム(ARDP)」の支援対象に指定されたことから、「今後もDOE、および東部テネシー州やオークリッジのコミュニティと連携協力していきたい」と述べた。同CEOはまた、オークリッジで長年にわたって培われてきた原子力関係の専門的知見が、同地を北米初の先進的原子燃料製造施設建設の最適地にしたと指摘している。 なお、「Xe-100」の開発計画について、X-エナジー社は今年8月、DOEの「新型原子炉概念の開発支援計画(ARC)」の下で基本設計を完了したと発表した。今後は、実証炉建設のサイト選定作業を進めるほか、同炉の全体的な許認可手続きの一部として、来年原子力規制委員会(NRC)に同炉の安全性関係の技術や知見に関する追加のトピカル・レポートを提出、2023年末までには建設許可をNRCに申請する方針である。同炉の実際の建設については、ワシントン州の2つの公益電気事業者が同州内での共同建設を目標に、2021年4月にX-エナジー社と覚書を締結。メリーランド州のエネルギー管理局も今年6月、「Xe-100」で州内の石炭火力を代替できるか、経済面や社会面の実行可能性を調査すると発表した。国外では、ヨルダン原子力委員会とカナダのオンタリオ州政府が「Xe-100」の利用可能性を探るため、それぞれ2019年11月と本年7月に同社との協力合意書を交わしている。(参照資料:X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 20 Oct 2022

- NEWS

-

米国のボーグル3号機で燃料の初装荷開始

米サザン社の子会社であるジョージア・パワー社は10月14日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設中の3号機(PWR、110万kW)に、燃料を装荷する作業を開始したと発表した。同炉および同じサイトで建設中の4号機(PWR、110万kW)はともに米国で約30年ぶりの新設計画であり、「燃料の装荷は3号機の起動と運転開始に向けて極めて重要な節目になった」と同社は強調。装荷後は起動試験を実施して、同炉の一次系や蒸気供給系で設計通りの温度や圧力を実現するなど、健全に運転できることを実証し、冷態状態から初の臨界状態に移行、送電網に接続した後は出力を定格まで上昇させる計画である。現時点で3号機の営業運転開始は、最新のスケジュール通り2023年第1四半期に予定されている。ボーグル3、4号機では米国で初めてウェスチングハウス(WH)社のAP1000を採用しており、建設工事はそれぞれ2013年3月と11月に始まった。これらとほぼ同時期に、同じくAP1000を採用して本格着工されたV.C.サマー2、3号機建設計画は、WH社による2017年3月の倒産申請を受けて中止を余儀なくされたが、ボーグル増設計画では、同じくサザン社の子会社で両炉の運転を担当予定のサザン・ニュークリア社がWH社から建設プロジェクトの管理業務を引き継ぎ、建設工事を継続していた。同プロジェクトでは2020年10月に3号機の冷態機能試験が完了し、同年12月に初装荷用の燃料がサイトに到着した。2021年7月末には3号機の温態機能試験が完了しており、原子力規制委員会(NRC)は今年8月、同炉が建設・運転一括認可(COL)とNRCの規制に沿って建設されたこと、運転も行われる見通しであることを確認した上で、サザン・ニュークリア社に3号機の燃料装荷と運転開始を許可した。初装荷用の燃料は現在、サイト内の使用済燃料用の貯蔵プールに保管されているため、サザン・ニュークリア社とWH社の技術者は今後数日間かけて、157体の燃料集合体を一体ずつ同プールから取り出し3号機の炉心に装荷する。3、4号機はジョージア州の4社が共同で保有しており、ジョージア・パワー社が45.7%出資しているほか、オーグルソープ電力が30%、ジョージア電力公社(MEAG)の子会社が22.7%、およびダルトン市営電力が1.6%出資。ジョージア・パワー社で会長と社長を兼任する C.ウォマックCEOは、同プロジェクトについて「ジョージア州の今後のエネルギー供給を担う長期の重要な投資案件であり、我々は歴史的偉業を成し遂げつつある」とコメント。今後、60年から80年にわたり、270万もの顧客や州民にクリーンでCO2を排出しない安価なエネルギーを提供していくとしている。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 Oct 2022

- NEWS