キーワード:JAEA

-

原子力機構、施設内の放射能汚染に迅速対応できる高機能・簡単組立テントを開発

日本原子力研究開発機構は1月22日、施設内で放射能汚染が発生した際、作業者を速やかに退避させることのできる高機能・簡単組立テントを開発したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉テントの開発に当たった同機構核燃料サイクル工学研究所の説明によると、原子力施設における作業中、放射性物質が漏えいし身体の複数個所に汚染が付着した場合、作業者を退避させ除染処置を行う密閉テントは、これまで足場用のパイプを組んだフレームにビニール製テントをロープで結び付ける構造であったことから、設置に多くの時間を要し、内部被ばくリスクを高める恐れがあった。局所排気装置を用いてGH内の空気を排気しダストモニタで放射能濃度をリアルタイムで監視(GH:グリーンハウス〈汚染拡大防止用密閉テントの意〉、原子力機構発表資料より引用)そこで、フレームを展開・伸縮可能な構造へと改良し、材質にはアルミを用いることで軽量化を図り、設置に要する時間を約2時間から約20分へと大幅に短縮。組立てには専用の工具や脚立も要らず、人員数も従来方式の7名から4名に削減。また、隣り合った前後左右のテントをファスナーで接続できる構造から、施設内の様々な場所に適切なレイアウトで設置でき、多数の作業者に身体汚染が生じても、複数の退避経路を確保することが可能だ。今回開発された高機能・簡単組立テントは、既に原子力機構のプルトニウム燃料技術開発センターに配備され運用を開始しており、今後も、内部と外部の環境を隔てた密閉空間での作業を可能にするという点で、国内外の原子力施設での利活用が期待される。

- 25 Jan 2021

- NEWS

-

原子力機構が「核不拡散・核セキュリティ国際フォーラム」開催、学生らも議論

日本原子力研究開発機構は12月8、9日、核不拡散・核セキュリティについて話し合う国際フォーラムを開催した。同機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)の主催により、オンライン形式で行われた。今回のフォーラムでは、ISCN設立 10周年を機に、これまでの活動成果を振り返るとともに、8日には学生セッションを設け、ISCNが実施する夏期実習に参加した学生4名からの報告も踏まえ、次の10年に向けた課題について議論。ISCNは、核兵器、核物質、放射性物質を使った「核テロ」を防止するため、様々な措置を講じる核セキュリティの強化に向けて、2010年に米国で行われた「核セキュリティ・サミット」において日本政府の提唱を受け原子力機構に設置された組織で、核物質検知・鑑識などの技術開発や、アジア諸国を中心とした人材育成支援を行っている。8日に行われた学生セッションで、北朝鮮などによる核実験の国内監視に関するテーマで実習に参加した東海大学工学部3年の栗城祐輔さんは、「HYSPLIT(気象データを用いて放射性物質の大気中の移動・拡散をシミュレーションする大気輸送モデル)を用いた核実験によるキセノン133の拡散予測および解析」との研究報告を披露。北朝鮮による核実験実施を想定し、4つの気象条件、(1)冬型の気圧配置、(2)台風、(3)温帯低気圧、(4)猛暑――で放射性物質の拡散状況が大きく異なることを示した上で、CTBT(包括的核実験禁止条約)に基づくモニタリングステーションの効果的な配置について考察し提案した。また、学生らは実習報告に続いて、ディスカッションに臨み、核不拡散・核セキュリティの将来に向け、今後の国際社会、日本、原子力機構の役割や期待について議論。核不拡散・核セキュリティについては、「周囲に話し合える学生がいない」、「原子力を学ぶ学生でさえもほとんど知らない」との認識から、広島大学大学院先進理工系科学研究科修士1年の白藤雅也さんは、自身の経験として原爆体験談と合わせた学ぶ機会の設定を提案。この他、「IAEAとも協力し映像教材を作成しては。オンライン形式やアニメなど、媒体も工夫すべき」、「文科系の人は伝えることが上手いと感じる。是非巻き込むべき」といった教育や情報発信に関する意見が多く出され、白藤さんは、これらを集約し翌9日のセッションで報告した。核不拡散・核セキュリティの今後10年に向けた展望を述べる直井ISCNセンター長(オンライン中継)国内行政機関の他、IAEA、米国エネルギー省(DOE)などを交えた2日目のセッションでは、「専門家ではない政治家、一般の人々も含め、共通の問題意識を持つことが重要」(外務省)、「廃止措置施設に係る核セキュリティや、人材育成に関して女性を対象としたフェローシップ制度も必要」(IAEA)、「サイバー攻撃の脅威は今後10年間で一層高まっていく」(原子力規制庁)といった意見があった。参加者からは、米国の政権移行に伴う核セキュリティの動向に関する質問が多く寄せられ、DOE・在日米国大使館エネルギー首席担当官のロス・マッキン氏は、「超党派のサポートが10年以上あり、バイデン政権でも続くと確信を持っている。日本との関係、世界とのパートナーシップをより強くしていきたい」などと述べた。なお、ISCNでは、設立10周年を機にパンフレットを制作し公開している。

- 10 Dec 2020

- NEWS

-

原子力機構報告会でトークセッション、コロナを踏まえた今後の期待など

日本原子力研究開発機構は11月17日、研究成果を発表する報告会をオンラインにて開催した。今回の報告会は、「Shaping Innovation ~新たな変革に向けて」と題し、研究成果発表とともに、伊藤聡氏(計算科学技術振興財団チーフコーディネータ)、柿沼志津子氏(量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所副所長)、崎田裕子氏(ジャーナリスト)、高嶋哲夫氏(作家)の登壇によるトークセッションを設定。新型コロナウイルス感染症の拡大、菅首相による2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)実現の表明など、昨今の情勢を背景とした原子力機構への今後の期待に関してディスカッションが行われた。崎田氏市民との対話活動に取り組む崎田氏は、「放射能と新型コロナウイルスは、両方とも目に見えないという共通点がある。社会はゼロリスクを求めようとするが、どのようにリスクと一緒に暮らしていくか」と、将来に向けた課題を提起。その上で、原子力機構の取組に対し、「地球規模で考えると大変重要な分野。自分の研究が社会でどう活かされているのか、イメージを持ちながら思いを語れることが重要」と述べ、社会とのコミュニケーションを軸足とした研究開発が進められることを期待した。柿沼氏新たな研究領域「量子生命科学」に挑んでいるという柿沼氏は、重粒子線がん治療の普及に向け、レーザー、加速器など、装置の小型化を図るための要素技術開発の取組を紹介。量研機構では、放射線分野の他、核融合エネルギーの研究開発も行われており、同氏は、今後も原子力機構と相互に協力していきたいと述べた。伊藤氏また、民間企業の経験から、「ピンチをチャンスに」と強調する伊藤氏は、感染症情勢により増えつつあるイベントのオンライン開催やバーチャルツアーに関し、「情報は伝わっても色々なものが落ちている。香りをどう伝えるのか。これではイノベーションとはいえない」と指摘した上で、研究機関が「総合力」を発揮しイノベーション創出に結び付くよう強く期待した。高嶋氏「首都感染」(強力なインフルエンザのまん延により東京が封鎖される危機を描いたフィクション、2010年)を著した高嶋氏は、ペスト、コレラ、スペイン風邪などにより数千万単位の死者が発生してきた感染症に関わる人類の歴史に言及。阪神淡路大震災を実体験したと話す同氏は、自然災害への対応も振り返りながら、「日本は過去の経験から学ぶことが欠けている。感染症もまた何年か後に新たに起きるだろう。新型コロナウイルス拡大を貴重な経験として活かして欲しい」と述べた。また、学生時代に核融合に魅せられ、かつて日本原子力研究所(原子力機構の前身)で研究に関わった経験にも触れ、「2050年カーボンニュートラルに向けて、世界のどこにもない考え方を示し、若い人たちが夢のあるテーマを見つけるようになれば」と、原子力機構の今後に期待を寄せた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 20 Nov 2020

- NEWS

-

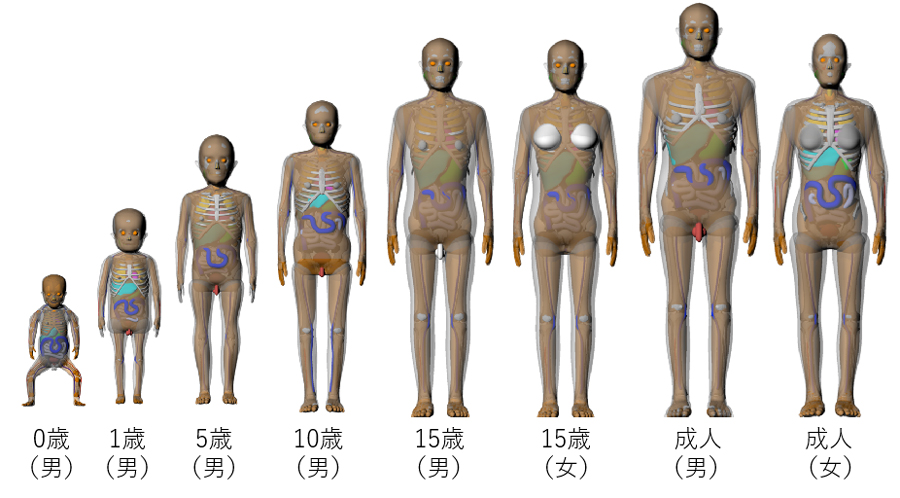

原子力機構が日米共同で原爆被爆者の臓器線量を再評価、当時の人体模型も開発

日本原子力研究開発機構は9月3日、放射線影響研究所(放影研、広島市・長崎市)他との日米共同研究により、原爆被爆者の臓器線量を精度よく評価する手法を確立し、同機構の大型計算機を用いたシミュレーションにより、約3万通りの照射条件に対する「臓器線量データセット」を整備したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉放射線による健康影響に関しては、被ばくした人のグループと被ばくしていない人のグループの発がん率を比較し影響の有無を調べる疫学調査が行われており、広島・長崎の約12万人の調査集団における疫学調査が基礎となっている。1945年の日本人標準体型に調整した在胎週別妊婦に対する人体模型(原子力機構発表資料より引用)今回の共同研究では、「原爆被爆者に対する疫学調査は、世界的な放射線防護指針を策定するための最重要データ」との認識のもと、放影研が数十年にわたり整備・改良してきた原爆被爆者線量推定システムを踏まえ、原爆投下時の日本人の標準体型を精緻に再現した人体模型や、原子力機構が開発した放射線解析コード「PHITS」を活用し被爆状況に合わせた臓器線量を再評価。再評価では、最新のCT画像などに基づき、米国国立がんセンターとフロリダ大学による臓器形状を詳細にモデル化する技術を用いて、1945年の日本人の年齢・男女別標準体型(0歳、1歳、5歳、10歳、15歳、成人、各男女)と、妊婦(8週、15週、25週、38週)に対する人体模型を開発した。本研究と現在使われている線量推定システムで計算した臓器線量の差分(原子力機構発表資料より引用)新たな手法を用いた再評価結果によると、代表的な被爆条件に対する臓器線量については、概ね現在の線量推定システムの評価結果と一致したものの、結腸や複雑な構造を有する骨髄で約15%の差が生じていた。現在のシステムは、成人、小児(3~12歳)、幼児(0~3歳)に大別し単純な面を用いて表現した人体模型で被爆者の臓器線量を計算しており、胎児の臓器線量についても、成人人体模型の子宮に対する線量で代用されていたことから、今回の再評価で最大20%程度低くなることが判明した。原子力機構の説明によると、1945年頃の日本人(成人)の平均身長は男子160cm、女子152 cm程度で、現在より数cm低かったものとみられる。原子力機構では、新たな「臓器線量データセット」を構築することで疫学調査の精緻化が可能となるとして、今後も、被爆者各人の位置、方向、遮蔽データベースとを組み合わせた臓器線量の再評価を実施するとしている。

- 04 Sep 2020

- NEWS

-

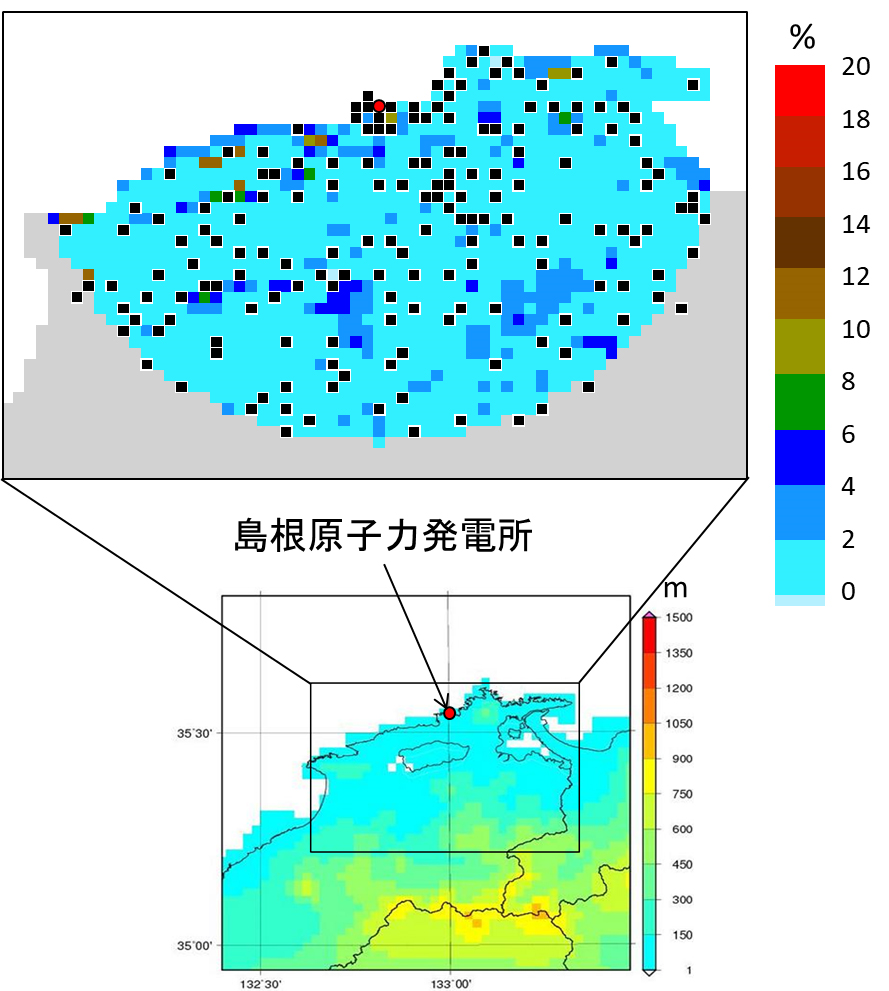

原子力機構、大気拡散予測を大幅に効率化する新システム「WSPEEDI-DB」を開発

日本原子力研究開発機構は6月11日、放射性物質の大気拡散データベースシステム「WSPEEDI-DB」を開発したと発表。従来の大気拡散予測システム「WSPEEDI」を改良したもので、新システムに用いられた新たな計算手法では、これまで約7分を要していた放出から1日後までの予測計算を3、4秒にまで短縮することができ、今後原子力災害発生時の防護措置の実効性向上に向けた活用が期待される。(原子力機構発表資料はこちら)新たな計算手法では、放射性核種、放出期間などの不確定情報に対し多数の拡散計算を行い計算結果をあらかじめデータベース化。さらに、日々の気象データの更新に合わせ、大気拡散計算を定常的に行いデータを連続的に蓄積しておくことで、実際に放出条件が与えられた際の大気拡散予測の効率化を図っている。今回の成果発表では、新システムの活用事例として、島根県原子力環境センターとの共同で実施したモニタリングポスト配置の妥当性検証について紹介した。中国電力島根原子力発電所周辺地域を対象とした100km四方および390 km四方の領域について、過去1年間の気象データを用いた1時間間隔の単位放出拡散データを蓄積しデータベースを作成。広範囲の中で「ホットスポット」と呼ばれる放射線量率の高い場所の分布図を作成し、降水時にはモニタリングポストで把握できない「ホットスポット」が想定されると分析した上で、可搬型モニタリングポストや航空機モニタリングなどによる補強を提案している。

- 11 Jun 2020

- NEWS

-

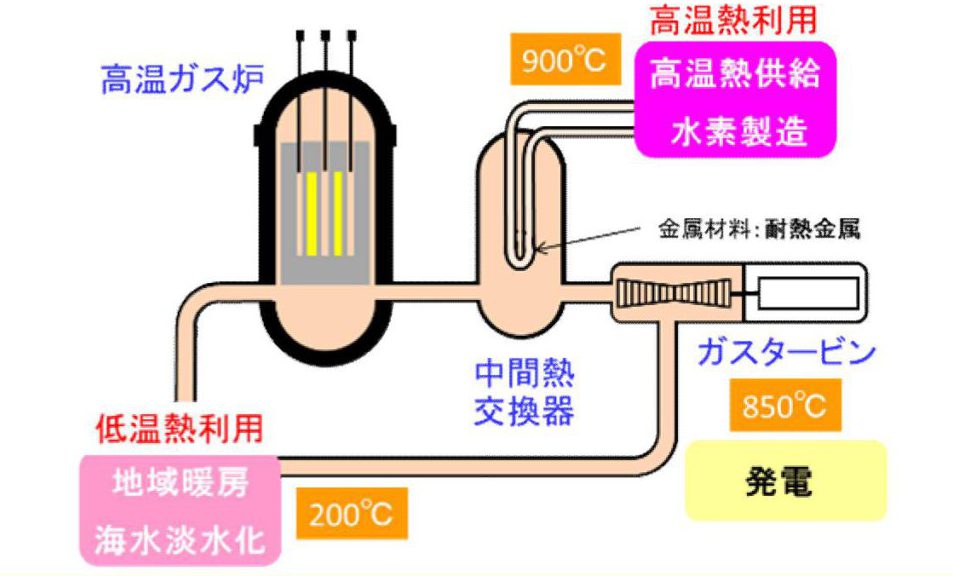

規制委、新規制基準でHTTRの原子炉設置変更許可

原子力規制委員会は6月3日、日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」(茨城県大洗町、高温ガス炉、熱出力3万kW)が新規制基準に「適合している」との審査書を決定し、同機構に原子炉設置変更許可を発出した。本件は、3月25日の審査書案取りまとめを受け、原子力委員会と文部科学相への意見照会、パブリックコメントが行われていたもの。2014年11月の審査申請から約5年半を要した。HTTRの燃料体構造(原子力機構発表資料より引用)高温ガス炉は、電気出力100万kW 規模が主流の軽水炉に比べ小型だが、原子炉出口温度850~950度C(軽水炉は約300度C)の高温熱は、水素製造、海水淡水化、地域暖房など、幅広い利用が可能。また、原子炉から熱を取り出す冷却材には高温でも化学的に安定なヘリウムガスを用いているほか、1,600度Cにも耐える放射性物質の閉じ込め性能を持った「セラミックス被覆燃料」からなる燃料体構造などから、安全性にも優れている。原子力機構では今後、「HTTR」の2020年度内の運転再開を目指し、安全対策工事を着実に進めていく。運転再開後はまず、OECD/NEAの枠組みによる安全性実証試験「炉心強制冷却喪失(LOFC)プロジェクト」を実施。同プロジェクトでは、2010年度までの第1段階試験(30%出力、ガス循環機停止)で高温ガス炉の自然停止・冷却などの安全特性が示されており、今後も原子炉にとって厳しい条件を付加した試験を行い、得られた成果を通じ高温ガス炉に関する安全基準の国際標準化に向け貢献していく。

- 04 Jun 2020

- NEWS

-

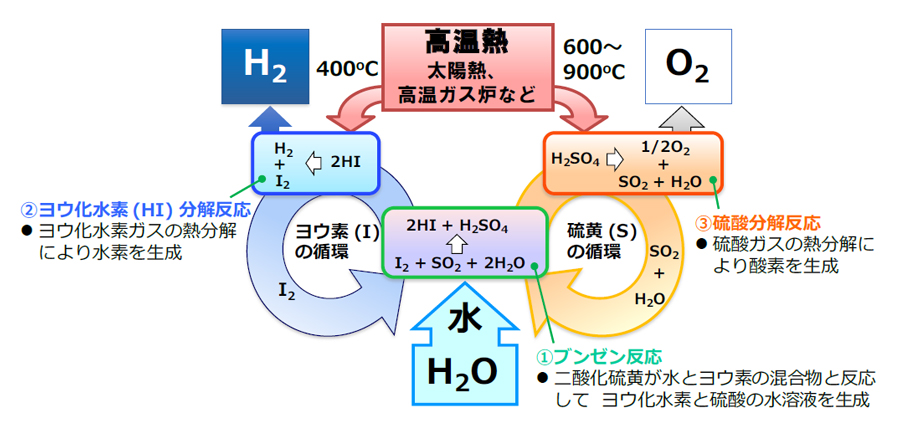

量研機構他、熱利用による水素製造の大幅な省エネ化を達成

量子科学技術研究開発機構、芝浦工業大学、日本原子力研究開発機構による研究チームは4月17日、高温熱を利用した水素製造の効率(システムの駆動に要した全消費エネルギーに対し、製造した水素の燃焼エネルギーの割合)を40%にまで向上できる見通しが得られたと発表した。熱化学反応サイクルで水を水素と酸素に分解するシステム「ISプロセス」の実用化に向けて研究を進めてきたもの。〈量研機構他発表資料はこちら〉「ISプロセス」は、高温の熱源として高温ガス炉や太陽熱を用いる水素製造技術として期待されており、高温ガス炉では、原子力機構の「HTTR」について、3月末に新規制基準適合性の審査書案が取りまとめられ、所要の検査を経て年度末頃に運転再開の予定となっている。膜ブンゼン反応の原理(量研機構発表資料より引用)「ISプロセス」の中心となる「ブンゼン反応」では、大量の循環物質(ヨウ素と硫黄)と、これに伴う機器の大型化が必要となることから、過剰なヨウ素を抑えるため、量研機構と芝浦工大は2017年に「膜ブンゼン反応器」を開発した。これは、「ブンゼン反応」で起きる「硫酸(H2SO4)生成反応」と「ヨウ化水素(HI)生成反応」の中で、電極に挟まれたイオン交換膜を介して、水素イオン(H+)を陰極側に効率的に透過させる仕組みで、ヨウ素使用量の約8割削減につながったが、電圧の低減や強酸環境での耐食性などが課題となっていた。今回、量研機構の高崎量子応用研究所は、放射線照射による改質(量子ビームグラフト・架橋技術)で新たなイオン交換膜を開発し、水素イオンの透過に起因する電圧を約8割低減。耐食性に優れた貴金属によるめっき加工技術などに取り組んできた芝浦工大は、表面積を増大した金陽極を新たに開発し、硫酸生成に起因する電圧を約4割低減することに成功した。また、原子力機構は「ブンゼン反応」の最適温度を50度Cと判断。開発された陽イオン交換膜と金陽極を反応器に装着した試験も50度Cで実施され各技術を実証するデータが得られた。今回の研究成果では、太陽熱を熱源とした650度C程度の比較的低温でも水素製造効率40%を達成できる見通しが立ったとしている。

- 17 Apr 2020

- NEWS

-

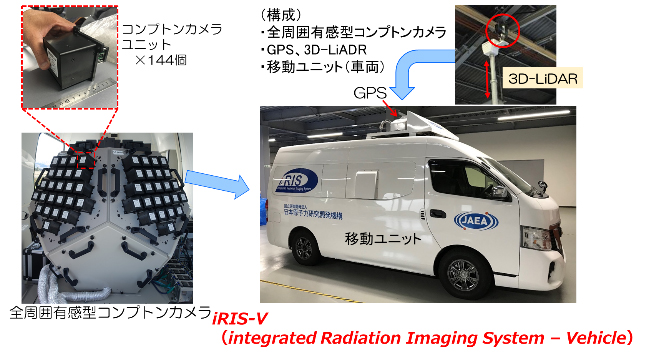

原子力機構が次世代型モニタリングカーを開発、放射性物質の分布をパノラマ化

日本原子力研究開発機構は3月27日、福島第一原子力発電所の構内などを移動しながら放射性物質の分布をパノラマ的に可視化できる全方位型3次元放射線測定システム車「iRIS-V」を開発したと発表した。放射性物質を可視化する小型軽量カメラを複数台配置した「全周囲有感型コンプトンカメラ」を搭載。カメラで取得した車両周囲360度の放射線イメージと、レーザー光を用いた3次元距離測定センサーによるパノラマ画像とを重ね合わせ、放射線源の場所を様々な視点から立体的に表示するもので、次世代型モニタリングカーとして、今後除染・廃炉作業の円滑な推進に貢献することが期待される。「iRIS-V」を用いた放射線源のパノラマ画像 ©︎JAEA通常のコンプトンカメラで10分程度を要していた前方だけの測定が、新たな「全周囲有感型コンプトンカメラ」を搭載した「iRIS-V」では、全周囲にわたる測定をわずか80秒で完了でき、実際に原子力機構が駐車場内で行った試験で放射線源を置いた車を特定することに成功した。原子力機構の福島研究開発部門ではこれまでも、メーカーとの協力により重厚な遮蔽体を必要とせず高線量環境でも測定可能なコンプトンカメラの改良を重ねており、上空から広範囲の放射性物質分布を可視化するドローンシステムの開発などにつなげてきた。

- 27 Mar 2020

- NEWS

-

原子力機構「NSRR」が運転再開、事故時の燃料挙動を解析し安全性向上へ

日本原子力研究開発機構の原子炉安全性研究炉「NSRR」(茨城県東海村、最大熱出力:パルス運転時2,300万kW、定出力運転時300kW)が3月24日、運転を再開した。原子力規制委員会による新規制基準をクリアし2018年6~9月に運転した後、付属建屋の耐震補強工事が行われていた。「NSRR: Nuclear Safety Research Reactor」は、実験用の燃料棒に高い出力をパルス状に加える運転により原子炉暴走事故を模擬し、原子力発電所の事故時に燃料が破損する条件やメカニズムを研究する原子炉で、1975年の初臨界以降、3,000回を超えるパルス運転、1,000回を超える燃料照射試験が実施され、40年以上にわたり、原子炉の安全確保に必要なデータを蓄積。2009年度以降は、設置目的に教育訓練が加わり、運転実習や炉物理実験などを通じた原子力分野の人材育成にも供されている。事故条件下における燃料の過渡的ふるまいを世界で初めて映像化した実績を持つ「NSRR」では、今後も高速度カメラを有する実験カプセルを用いた観察などを通じ、設計基準を超えるシビアアクシデント時の燃料挙動評価に関わる知見を取得し、福島第一原子力発電所事故の解明、原子力の安全対策、規制行政の技術的支援に寄与していく。原子力機構の安全研究センターは、2月に行われた記者団への説明で、「安全性の継続的改善には、事業者の自主的努力と、これを監視・評価する規制活動の技術的進歩がそれぞれ必要」と、機構が実施する安全研究の役割を強調している。原子力機構では、研究開発成果をわかりやすく説明する「JAEAチャンネル」を開設しており、今回運転再開した「NSRR」についても動画で紹介している。

- 24 Mar 2020

- NEWS

-

原子力機構、核不拡散・核セキュリティを考える国際フォーラム開催

核不拡散・核セキュリティについて考える日本原子力研究開発機構主催の国際フォーラムが12月4日、都内で行われ、国内外の政府関係者や有識者らを招いた2つのパネルディスカッションを通じ、今後の課題や対応方策について議論した。核セキュリティは、「核物質、その他の放射性物質、その関連施設およびその輸送を含む関連活動を対象にした犯罪行為または故意の違反行為の防止、探知および対応」(2011年9月原子力委員会報告書)と定義されており、米国同時多発テロ発生以降、日本でも大規模イベントを控え、いわゆる「核テロ」の防止に向けた取組に関心が高まりつつある。前半のパネルディスカッションでは、米国エネルギー省国家核安全保障庁(DOE/NNSA)グローバルマテリアル安全保障局副局長補佐のエレノア・メラメド氏が、放射性物質の輸送時における不正取引や盗取の他、サイバーセキュリティやインサイダー脅威への対策など、近年のデジタル化進展に伴う問題を提起。各国で核セキュリティに関わるワークショップを開催している世界核セキュリティ協会代表のロジャー・ホーズリー氏は、ビデオメッセージを寄せ、「実効性のあるリソース配分」や「国境を越えた連携」の重要性を強調。これに対し、科学警察研究所主任研究官の土屋兼一氏は、「個人でもインターネットの動画を見て爆発物を作れる。脅威は時代とともに変わってきており、どのような対策が必要か継続的に評価していく必要がある」と述べた。また、大規模イベントをねらった「核テロ」として、爆発物と抱き合わせて放射性物質を拡散させる「ダーティ・ボム」や、人の集まる場所に致命的レベルの放射性物質を仕掛ける「サイレント・ソース・アタック」を例示。初動対応訓練を実施してきた経験にも触れ、地方警察部隊からの訓練用ダミーを求める要望に対し、スマートフォンのアプリに適確に反応するビーコン「ウソトープ」を開発したことを紹介した。原子力機構福島研究開発部門副ディビジョン長の鳥居建男氏は、福島第一原子力発電所事故後の広域モニタリングや、遠隔操作技術の研究に取り組んできた経験から、核セキュリティ分野におけるドローンや画像の3次元可視化に関する技術の有効性をあげ、事故の教訓や民間企業との協力の重要性に言及。IAEA原子力安全・セキュリティ局核セキュリティオフィサーのチャールズ・マッセィ氏は、「原子力安全と核セキュリティの対策には交わるところがある。双方が連携し有効性を高めていく必要がある」などと述べ議論をまとめた。後半のパネルディスカッションは、文部科学省原子力課長の清浦隆氏(進行役)、IAEA原子力エネルギー局INPRO課長ブライアン・ボイヤー氏、米国テキサスA&M大学院原子力専攻アシスタント研究生のマリオ・メンドーサ氏、東京工業大学先導原子力研究所准教授の相樂洋氏、原子力機構高速炉・新型炉研究開発部門研究副主幹の川﨑信史氏が登壇した。ボイヤー氏は「革新的原子炉および燃料サイクルに関する国際プロジェクト」(INPRO)について、川﨑氏は「第4世代原子力システムに関する国際フォーラム」(GIF)について、それぞれ国際協力の枠組を活用した取組状況を説明。次世代原子力システム開発に伴う制度的、技術的課題を踏まえ、将来の核不拡散・核セキュリティに関わる人材確保について議論が行われた。相樂氏は、東工大で2017年度より実施している体系的な教育カリキュラム「ANSET」(Advanced Nuclear 3S Education and Training)を紹介し、メンドーサ氏は、奨学金やフェローシップ制度の活用とともに、「政府省庁や研究機関が早い段階から学生に関心を持たせる」必要性を述べた。

- 06 Dec 2019

- NEWS

-

原子力機構が2050年に向けた将来ビジョン発表

日本原子力研究開発機構は10月31日、2005年10月の発足から15年目を迎えたのに際し、2050年を見据えた将来ビジョン「JAEA2050+」を発表した。同機構が将来にわたって社会に貢献し続けるため、2050年に向けて「何を目指し、何をすべきか」を取りまとめたもの。原子力のポテンシャルの最大限追求、福島第一原子力発電所事故の反省に立ち原子力安全の価値を再認識した「新原子力」の実現を標榜。取り組むべき研究テーマとしては、「安全の追求」、「革新的原子炉システムの探求」、より合理的な放射性廃棄物の処理処分などに向けた「放射性物質のコントロール」、安全・迅速・効率的な廃止措置技術開発に取り組む「デコミッショニング改革」や、原子力以外の分野とも協働した「高度化・スピンオフ」、「新知見の創出」を掲げ、横断的かつ戦略的に推進するとしている。この他、「組織づくりと人材確保・育成」、「国際協力・国際貢献」、「地域の発展」、「持続可能な原子力利用のための取組・挑戦」の各観点から将来ビジョンについて整理。原子力機構が目指す組織としては、「原子力コミュニティだけにとどまらず、他分野のセクターと連携・協働し、将来社会に貢献できる組織」をつくっていくとしている。また、人材像としては、「グローバルな活躍の成果を社会に還元・実装できる」、「新しい“モノ”や価値を創造できる」、「様々な分野で活躍できる」、「協働して施設の安全確保に貢献できる」、「対話により社会との相互理解を深められる」をあげ、幅広い分野から人材確保・育成を進めることを強調。

- 01 Nov 2019

- NEWS

-

原子力機構とポーランド国立原研、高温ガス炉技術協力の具体化へ

日本原子力研究開発機構は9月20日、ポーランド国立原子力研究センター(NBBJ)と、「高温ガス炉技術分野における研究開発協力のための実施取決め」に署名した。 両者は2017年、日本・ポーランド外相間で合意した戦略的パートナーシップの行動計画に基づき、「高温ガス炉技術に関する協力のための覚書」に署名しており、これまでも高温ガス炉分野において、技術会合や人材育成などの協力を進めてきた。このほど署名された実施取決めにより、高温ガス炉の高度化シミュレーションのための設計研究、燃料・材料研究、原子力熱利用の安全研究など、さらに協力を具体化させていく。 また、原子力機構は、高温工学試験研究炉「HTTR」(現在、新規制基準適合性審査のため停止中)の建設・運転を通じて培った国産高温ガス炉技術の高度化、国際標準化を図り、ポーランドとの技術協力でさらなる国際展開の強化を目指す。 本件に関し記者団への説明に当たった同機構高速炉・新型炉研究開発部門次長の西原哲夫氏は、今回の実施取決めによる協力では、データの共有など、ソフト面が主となるとしており、今後に向けて「ものづくりの段階でメーカーの参画にもつなげていければ」と期待を寄せている。 電力供給の8割以上を石炭に依存するポーランドでは現在、その依存度を下げることが喫緊の課題となっており、石炭火力リプレースの候補とされる高温ガス炉導入の意義として、天然ガス輸入依存からの脱却、CO2排出の削減、競争可能なコストでの産業への熱供給などがあげられている。 高温ガス炉導入に関わる諮問委員会の報告書によると、現在設計段階にある研究炉(熱出力1万kW)に続き、商用炉(同16.5万kW)の予備設計も開始されつつあり、2026~31年の初号機建設を目指している。

- 24 Sep 2019

- NEWS