キーワード:JAEA

-

文科省 次世代革新炉の研究開発に向け検討開始

文科省の革新炉開発に関する検討会の主査を務める山口氏文部科学省の「次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する検討会」(主査=山口彰・原子力安全研究協会理事)が10月17日、初会合を開催した。「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」での岸田文雄首相の指示を踏まえ、経済産業省を中心に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に係る検討が進められている。同検討会は、文科省として、必要な基盤的研究開発・インフラの整備に向け、研究開発用原子炉燃料製造バックエンド対策――などの観点から、今後10年以内に着手すべき事項を議論。さらに、次世代革新炉に係る人材育成の課題の他、日本原子力研究開発機構が「大学の知の集約拠点」として産業界をつなぐ役割についても検討を行った上、関係審議会に報告を行うもの。〈配布資料は こちら〉電工会(JEMA)が試算する将来の原子力利用、2050年の電源構成比20%達成には震災前に計画されていたプラント8基も60年運転させる必要がある(JEMA発表資料より引用)17日の会合では、小澤隆委員(日本電機工業会原子力部長)が2050年までの原子力発電による電源構成比、年間発電電力量、設備容量、設備利用率の試算結果を披露。それを踏まえ、「既存炉の再稼働に向けた審査の加速化」に取り組む必要性のもと、さらなる導入の選択肢として、既設サイトへの中大型炉の増設・リプレース等の追加静的安全システムを備えた小型炉など、原子力イノベーションの社会実装米国など、国際的に進められている60年を超える運転の検討・実現――を提起。自然災害への耐性強化、事故耐性燃料など、最新の知見・技術を取り入れたシビアアクシデント対策、テロへの耐性強化を実現する「安全性を強化した革新軽水炉での新増設・リプレ―ス」の早期市場投入を図る考えを示した。続いて、原子力機構の大島宏之理事が高速炉サイクルと高温ガス炉に関する研究開発の取組状況を説明。これに対し、小澤委員は、メーカーの立場から、それぞれ「もんじゅ」、「HTTR」の建設・臨界達成時と比較した技術基盤に係るギャップを懸念し、今後の実証炉に向けたスケールアップも見据え「プラント全体のシステムの実力発揮」を検討していく必要性を示唆した。高温ガス炉の開発課題については、次回以降に議論する予定。この他、委員からは、産業界におけるサプライチェーンの維持・強化などに関し意見があった。

- 19 Oct 2022

- NEWS

-

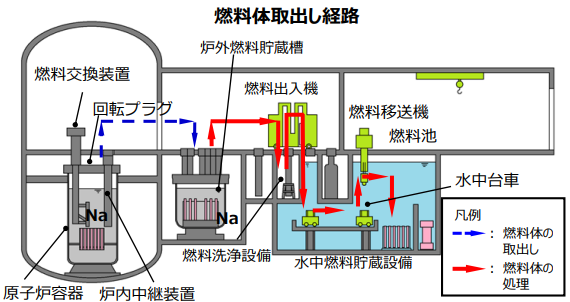

「もんじゅ」の燃料体取り出し作業が完了

日本原子力研究開発機構は10月14日、廃止措置が進められている「もんじゅ」の燃料体取り出し作業をすべて完了したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同機構が2017年に原子力規制委員会に提出した「もんじゅ」の廃止措置計画で、2047年度までにわたる全体工程は4段階に分かれており、燃料体の取り出しは、そのうちの第1段階(2018~22年度)に実施する主要作業。廃止措置開始時の燃料体の装荷・貯蔵状況は、原子炉容器370体、炉外燃料貯蔵設備160体で、このほど、その計530体が燃料池と呼ばれる水中貯蔵設備への移送を完了した。原子力機構では、今後の「もんじゅ」廃止措置に向け、「安全確保を最優先に、立地地域ならびに国民の皆様の理解を得ながら着実に進めていく」とコメント。続く第2段階(2023年度~)では、ナトリウム機器の解体準備に入る。

- 14 Oct 2022

- NEWS

-

原子力機構、英国の高温ガス炉実証プログラムに参画へ

高温工学試験研究炉「HTTR」(原子力機構発表資料より引用)日本原子力研究開発機構は9月5日、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)より、同国国立原子力研究所(NNL)とともに、新型炉開発プログラムの予備調査を行う実施事業者として選定されたと発表した。英国が2030年代初頭までに高温ガス炉(HTGR)の実証を目指す「先進的モジュール式原子炉(AMR、高温ヘリウムガスなど軽水以外を冷却材として利用する)研究開発・実証プログラム」のフェーズA(基本設計関係の予備調査)に参画するもの。〈原子力機構発表資料は こちら、海外NEWS 既報 もご覧下さい〉BEISは2021年12月、AMR技術の一つとして、高温ガス炉を正式に選択。AMR研究開発・実証プログラムでは、その開発スケジュールについて、2022年以降のフェーズA、2023年以降のフェーズB(詳細設計の基礎となる基本設計調査)、2025年以降のフェーズC(サイトや建設・運転の許認可活動)の3段階のアプローチを想定。フェーズAでは、高温ガス炉の実証炉概念をまとめるほか、研究開発上の課題などを特定し、その実行可能性を検討するため、原子炉実証と燃料実証の2分野で総額最大250万ポンド(約4億円)の支援を図る。原子力機構は、2022年4月にBEISがフェーズAを実施する事業者の公募を開始後、高温ガス炉技術分野で協力関係にあるNNLからの要請を受けて、AMR研究開発・実証プログラムに応募した。実施事業者として選定されたのを受け、同機構は今後、プログラムへの参画を通して、高温工学試験研究炉「HTTR」の建設・運転を通じて培った高温ガス炉技術の高度化、その英国での実証を進め国際協力の強化を図っていく。高温ガス炉の核となる技術は国産(原子力機構発表資料より引用)「HTTR」は新規制基準適合性審査をクリアし2021年7月に運転を再開。これまで国内大手メーカーによる設計・建設・運転経験が蓄積されてきたほか、原子力用構造材として世界最高温度(950℃)で使用できる金属材料、高い閉じ込め性能を有するセラミックを用いた燃料被覆(軽水炉の約3倍の燃焼度)、高強度・高熱伝導・耐照射性を持つ黒鉛材料には、国内サプライチェーンの技術力が活かされている。今回の発表に関し、西村康稔経済産業相は、6日の閣議後記者会見で、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年6月策定)を踏まえエネルギー基本計画に明記された原子力産業に係る「海外の開発プロジェクトに高い製造能力を持つ日本企業も連携して参画する」との記述に言及。日本が有する高温ガス炉技術が評価されたとの認識を示した上で、「革新炉の研究開発・人材育成は国際連携の成果も活用しながら進めていきたい」と強調した。

- 06 Sep 2022

- NEWS

-

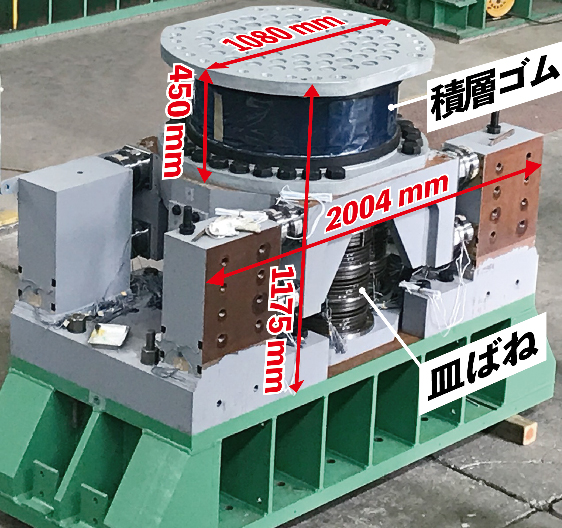

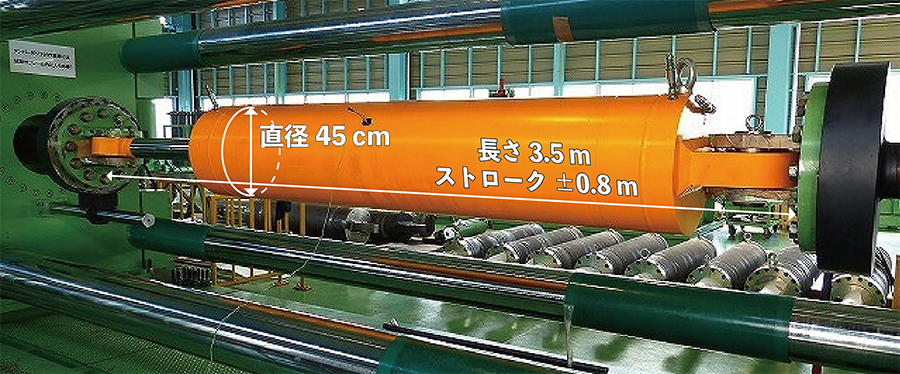

原子力機構他、高速炉に適用する3次元免震装置を開発

日本原子力研究開発機構は9月2日、ナトリウム冷却高速炉などの次世代原子力システムに適用可能な水平方向と上下方向の地震力を低減するユニット型の3次元免震装置を開発したと発表した。富山県立大学、東京電機大学、日本原子力発電、三菱FBRシステムズ、大林組、川金コアテック、平和発條、ブリヂストンとの協力によるもの。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構によると、高速炉の機器設計要求では、構造物の厚さが耐熱設計の観点からは薄肉構造に、耐震設計の観点からは厚肉構造になるという相反する傾向があるため、薄肉構造でも耐震設計が成立するよう、地震荷重の大幅低減に着眼した原子炉建屋への3次元免震システムの導入が検討されてきた。3次元免震システムには、支持機能、復元機能、減衰機能の3つの機能があり、そのうちの水平方向の減衰機能については、昨秋に従来の約2倍以上の許容速度を持つ高性能オイルダンパを開発している。今回開発されたユニット型の3次元免震装置は、主に支持機能と水平方向の復元機能を積層ゴム(ブリヂストン製作)が、上下方向の復元機能を皿ばね(平和発條製作)が担うとともに、水平免震機能と上下免震機能を持つ機器を1つに統合して建屋下部に設置することで、設置の簡便化とメンテナンスの容易さも格段に向上。同研究成果は、精密機器工場やデータセンターなど、一般建築物の耐震性向上への応用も期待されている。

- 05 Sep 2022

- NEWS

-

NUMO、マイナビニュースとタイアップし幌延深地層研究センターを紹介

原子力発電環境整備機構(NUMO)の地層処分事業に係る広報の一環として、8月19日に日本原子力研究開発機構の幌延深地層研究センター(北海道幌延町)を紹介するマイナビニュースとのタイアップ番組が配信された。〈動画は こちら〉マイナビニュースが昨秋よりTwitterで配信しているシリーズ番組「竹山家のお茶の間で団らん」の最新号。同番組は、「竹山家」の父、母、娘をそれぞれタレントのカンニング竹山さん、篠田麻里子さん、越智ゆらのさんが演じ、話題となっている場所やトレンドをゲスト出演者を交えたトークなどを通じ掘り下げていく内容だ。今回配信された番組は、「竹山家の夏休み」と題し、カンニング竹山さんと篠田麻里子さんが「夫婦二人旅」を楽しむもの(越智ゆらのさんがナレーション)。高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発について学ぶ「大人の社会科見学」に臨むとともに、「ほろのべトナカイ観光牧場」での動物たちとのふれあい、植物園「ノースガーデン」に咲く希少なブルーポピー、トナカイソーセージやサロベツ合鴨の味など、道北観光の魅力も紹介している。幌延深地層研究センターでは、地層処分技術を実際の地質環境に適用して確認わが国固有の地質環境を理解深地層を体験・理解する場を整備――するための研究を、瑞浪深地層研究所(岐阜県瑞浪市)とともに行っており、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはなく、研究終了後は地下施設をすべて埋め戻すこととなっている。同センターを訪れた2人はまず、PR施設「ゆめ地創館」で核燃料サイクルとこれに伴い発生する高レベル放射性廃棄物、地層処分の必要性・システムについて説明を聞く。その後、地下350mに造られた研究施設に潜入。お笑い系のカンニング竹山さんは「人生の中で大江戸線(東京を走る地下鉄、最深部で約40m)が一番深いと思ってた」とギャグを飛ばす。坑道を歩きながら、同行する原子力機構職員からは、地下と地表に設置した地震計の観測比較で「地表の揺れに対して小さくなっている。地下は地震に対して安定な環境」と説明を受け、地層処分の安全性について理解。見学を終え、篠田麻里子さんは、「夏休みといわず、北海道に来たら是非行ってもらいたい」と、家族旅行の行き先として勧める。見学についてはウェブ上で紹介されている。

- 24 Aug 2022

- NEWS

-

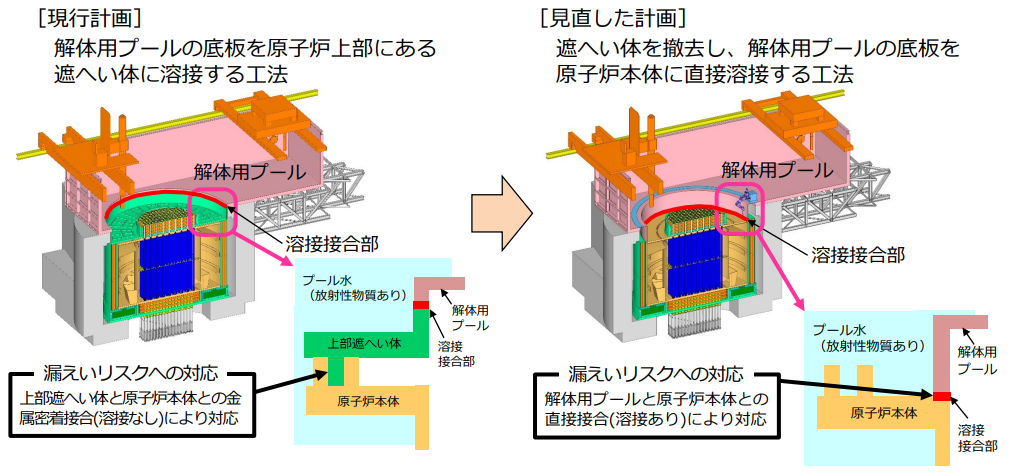

「ふげん」技術開発に向け廃止措置完了を延期

日本原子力研究開発機構は8月8日、新型転換炉「ふげん」(敦賀市)の廃止措置計画の変更を発表した。原子炉本体の解体に向けた技術開発の必要が生じたことによるもので、廃止措置の完了時期を2033年度から2040年度へ7年延期する。〈原子力機構発表資料は こちら〉多様な核燃料の効率的利用を目指す新型転換炉の原型炉として開発された「ふげん」は、2003年の運転終了までの25年間、発電実績とともに、計772体のMOX燃料の装荷実績(運転終了時で単一炉としては世界最多)を積むなど、日本の核燃料サイクル推進に資する多大な成果をあげた。2007年度に始まる「ふげん」の廃止措置工程は、「重水系・ヘリウム系等の汚染の除去」、「原子炉周辺設備解体撤去」、「原子炉本体解体撤去」、「建屋解体」の4期間に大別。現在は「原子炉周辺設備解体撤去」の期間にあり、当初の計画では2023年度より「原子炉本体解体撤去」に入る予定だった。原子炉本体の解体は、運転に伴う放射化の影響が大きいことなどを考慮し、解体時の放射線遮蔽や切断時の粉じん拡散の抑制のため、原子炉本体上部に解体用プールを設置し、水中で解体を行う計画だ。これに向けて、解体用プールを含む遠隔解体装置の詳細検討、解体工法の安全性確認を2020年度より実施した結果、さらなる安全性向上を図るため、解体時に原子炉本体からプール水が漏えいするリスクを大幅に低減させる工法に変更することとなった。具体的には、解体用プールの底板を原子炉本体に直接溶接することで漏えいリスクに対応。工法の変更に伴い、今後、溶接・検査を遠隔かつ自動で行うための技術開発、その検証・評価に7年間かけて取り組み、2030年度より「原子炉本体解体撤去」に入る予定。産学官による廃炉技術開発の取組を支援する「スマデコ」(原子力機構ホームページより引用)原子力機構では、「ふげん」の廃止措置に係る技術開発に関し、廃止措置ビジネスの確立と関連企業群の育成にもつなぐべく、敦賀市内に「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ)を2018年より運用している。スマデコでは、遠隔水中ロボットを用いたレーザー切断工法のモックアップ試験などが行われており、今後進みつつある軽水炉の廃止措置への適用も期待されている。

- 10 Aug 2022

- NEWS

-

原子力機構・東大、事故耐性燃料の国産化目指しWS開催

原子力発電の安全性をより高めるため、事故耐性燃料の開発が国内外で進んでいる。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、燃料の被覆管を金属でコーティングすることにより、事故時の事象進展を遅らせ、かつ水素発生を抑えるものだ。海外では、既に米国で事故耐性燃料の試験装荷が行われているほか、欧州委員会(EC)が2月にドラフト案を承認したEUタクソノミー(EUが気候変動緩和・適合のサステナビリティ方針に資する経済活動の認定基準とする、いわば「グリーン・リスト」)の中で、原子力発電については2025年までの事故耐性燃料装荷が適合条件の一つとされるなど、実用化に向けた動きが出始めている。こうした世界の開発状況に鑑み、資源エネルギー庁、文部科学省の委託事業で事故耐性燃料の研究開発プロジェクトにそれぞれ取り組む日本原子力研究開発機構と東京大学大学院工学系研究科は、「原子力事故への耐性が高い国産の新型炉燃料で安全性向上を目指す」技術ワークショップを3月11日にオンラインにて開催。約230名の参加者を集めた。事故耐性燃料の開発状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)事故耐性燃料には、コーティング被覆管、改良ステンレス鋼被覆管、炭化ケイ素燃料被覆管、事故耐性制御棒があるが、材料の脆性やデータ不足など、実用化までにはそれぞれ課題を有している。そのうち、国内では、三菱重工業他によるコーティング被覆管の開発が最も進んでおり2030年代前半の実用化が見込まれている。これは、表面に金属クロムなどの被覆をコーティングすることにより耐酸化性の向上や水素発生の抑制を図るもの。原子力機構・山下氏(ZOOM撮影)今回のWSでは、東京大学大学院工学系研究科教授の阿部弘亨氏、原子力機構原子力基礎工学研究センターの山下真一郎氏らが講演を行いその開発状況を紹介。阿部氏は原理実証から実用化に至るまでの技術成熟度(TRL)を海外と対比させながら、また、山下氏は2015年頃からの開発経緯や民間事業者による要素技術開発を振り返り、それぞれ国内外を通じた連携体制強化の重要性を示した。原子力機構・杉山氏(ZOOM撮影)続くパネルディスカッションでは、阿部氏、山下氏の他、原子力機構安全研究センターの杉山智之氏、三菱原子燃料の佐藤大樹氏らが登壇し、事故耐性燃料の国内導入に係る課題をテーマに討論。研究機関として基盤技術開発に係る立場から、山下氏は、国内で試験を行う施設が限られる状況を懸念し、「海外の研究炉で得られた試験データを有効活用する」必要性を繰返し強調。杉山氏は、規制支援機関としての取組を紹介した上で、「事故耐性燃料は、原子炉施設の安全評価、リスク評価、機器設計、新設炉の設計、防災計画などにも影響を及ぼしうる重要な技術だ」と述べた。東大・阿部氏(ZOOM撮影)佐藤氏は、日本原子力学会の炉心燃料分科会メンバーとして、事故耐性燃料に係る3つの専門ワーキンググループの活動を紹介。学協会による規格基準類策定に関し、同分科会の主査を務めている阿部氏は、科学的・技術的な根拠に基づいた検討を貫くアカデミアとしての姿勢を強調する一方で、企業の経営判断が新技術導入のネックとなる可能性にも言及し、メーカー・ユーザーや規制サイドも含めた総合的理解が必要なことを示唆した。事故耐性燃料導入のベネフィットとして、参加者からは、事故時対応の裕度向上の他、制御棒の長寿命化による定期検査期間の短縮など、経済的・副次的効果に関しても指摘があった。今回のWS開催に際して原子力機構軽水炉研究推進室長の川西智弘氏が取材に応じ、「事故耐性燃料は、短期的な経済合理性だけならば、開発が先行する米国から購入する方法もあるが、中長期的に技術基盤・人材の維持・確保を考えた場合、自主開発が必要」と話している。

- 19 Apr 2022

- NEWS

-

原子力機構・小口新理事長就任、カーボンニュートラル実現に「強い責任感を」と

小口新理事長©原子力機構日本原子力研究開発機構の理事長に4月1日、元三菱重工業副社長の小口正範氏が就任した。2005年に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構との統合により発足した同機構の理事長は6代目となる。〈原子力機構発表資料は こちら〉小口理事長は、就任に際しメッセージを発表。カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー基本計画の具体化に関する議論が進められている現状などを踏まえ、原子力に関する総合的研究開発機関として、「果たすべき使命は誠に重大」、「強い責任感をもって行動する」と、抱負を述べている。「原子力科学を通じて人類社会の福祉と繁栄に貢献する」という原子力機構の使命を改めて強調。「安全を最優先する」大前提のもと、カーボンニュートラルに貢献する軽水炉・高温ガス炉・高速炉の研究開発、人材育成プラットフォーム機能の充実、福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発、持続的なバックエンド対策などに重点を置いて取り組むとしている。児玉前理事長©原子力機構これに伴い退任した児玉敏雄・前理事長は、2015年4月に松浦祥次郎氏の後任として就任。新任の小口理事長と同じく三菱重工の出身で、7年間の在任中、研究炉の審査対応・運転再開、「もんじゅ」集中改革、バックエンド対策を見据えた施設中長期計画の策定・推進など、多くの課題に取り組んだほか、量子ビーム・核融合分野に係る放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構)との再編統合でも組織間の相乗効果に向け手腕を発揮した。また、4月1日付で、副理事長(敦賀事業本部長)に、伊藤洋一氏の後任として、板倉康洋執行役を充てる役員人事も発表された。

- 01 Apr 2022

- NEWS

-

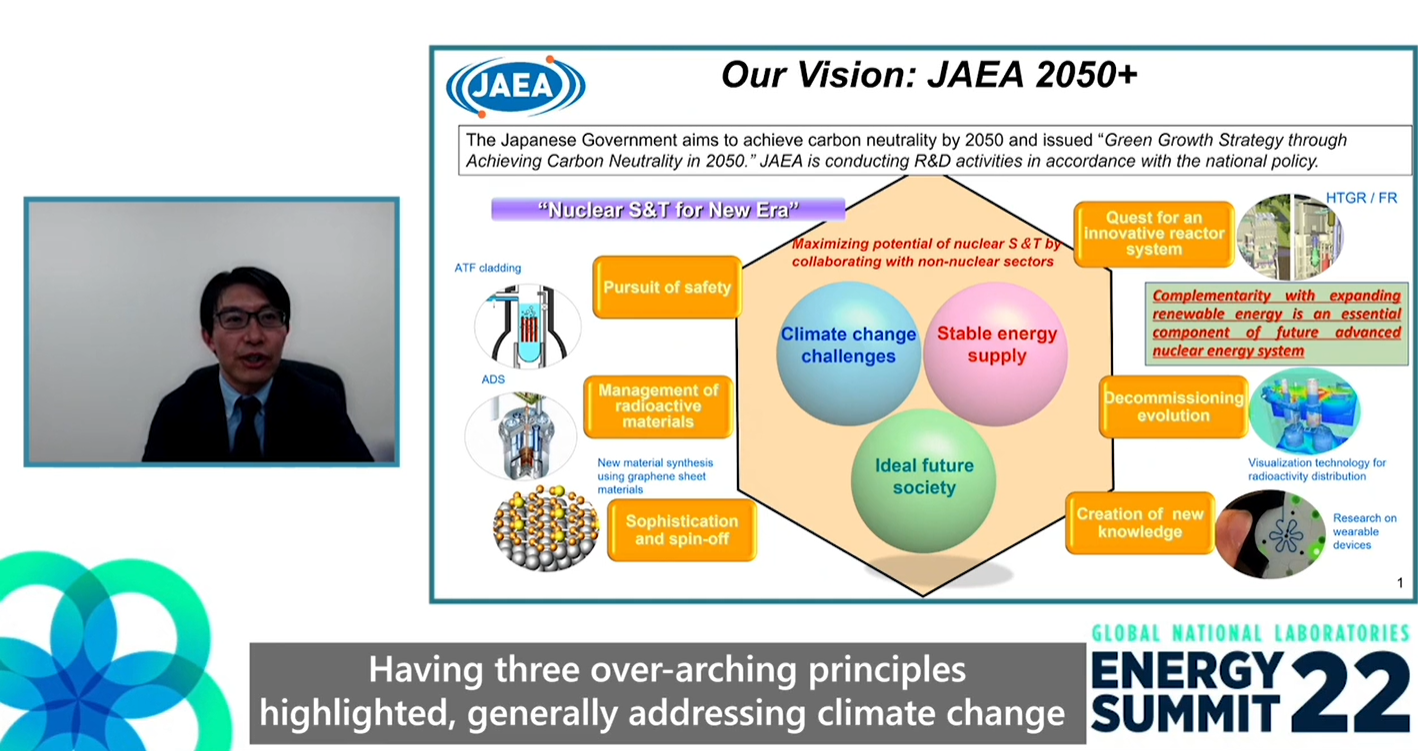

原子力機構、統合エネルギーシステムに関する国立研究所サミットに参加

日本原子力研究開発機構は2月2日、統合エネルギーシステムに関する国立研究所サミット「Global National Laboratories Summit 22」に参加したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉統合エネルギーシステムは、原子力、再生可能エネルギーなど、個々のエネルギー技術を組み合わせ、電力、熱、水素の効率的・持続的供給を図るといったエネルギーシステム全体としての最適化を図る概念だ。サミットは1月26日にオンラインにて開催。カナダ、フランス、日本、英国、米国の5か国から8研究所が参加した。同サミットは、COP26の議長国である英国の国立原子力研究所(NNL)が、COP26以降も低炭素化に向けたモメンタムを維持する観点から、関係国の原子力および非原子力のエネルギー機関に呼びかけ実現したもの。原子力機構からは舟木健太郎理事が登壇し、同機構が2019年に発表した将来ビジョン「JAEA 2050+」を披露。「原子力のポテンシャルの最大限の追求」、「他の科学技術分野との協働・融合」を掲げた将来ビジョンのもとで開発を進めている高温ガス炉や小型モジュール炉(SMR)などの革新的原子炉を活用した統合エネルギーシステムの構想を示し説明した。NNL呼びかけのもと、サミットには、原子力機構の他、日本エネルギー経済研究所、カナダ原子力研究所、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)、エナジー・システムズ・カタパルト(英国)、アイダホ国立研究所(米国、INL)、国立再生可能エネルギー研究所(同、NREL)が参加。各研究所からの発表を受け、サミットでは声明を採択。声明では、統合エネルギーシステムについて、「信頼性が高く、持続可能性を有する、安価な低炭素エネルギー。人々に便益をもたらすエネルギーサービスを提供するために、原子力や再生可能エネルギーのような低炭素エネルギー源を組み合わせるもの」などと位置付けた上、今後研究機関間でのベストプラクティス共有を図っていくとした。原子力機構では、高温ガス炉を利用した熱利用・水素製造に向けた取組を進めている。原子力の有用性に関し、「電力のみならず、熱、水素製造での利用可能性を有する点などにおいて、再生可能エネルギーを補完する役割が期待されている」ことから、非原子力分野の研究機関も参加する同サミットの意義を重くとらえ参加した。今後、声明に基づき、各国の研究機関との間で統合的なエネルギーシステムの検討に関する知見共有を進めていく。

- 03 Feb 2022

- NEWS

-

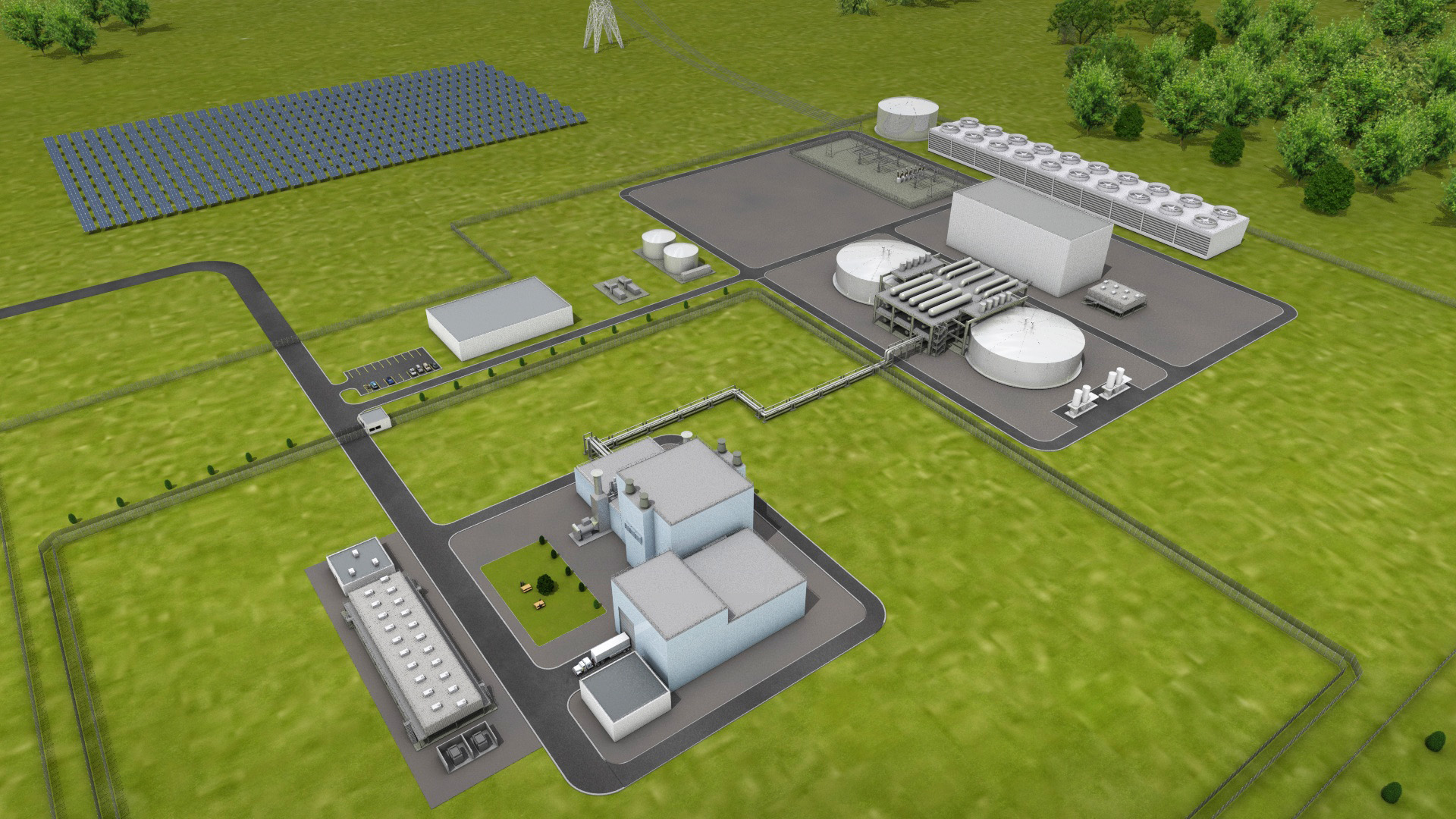

原子力機構他、米テラパワー社と高速炉開発協力で覚書

日本原子力研究開発機構と三菱重工業などは1月26日、原子力開発ベンチャー企業の米国テラパワー社とナトリウム冷却高速炉技術に関する協力覚書を締結した。〈原子力機構発表資料は こちら〉米国テラパワー社は、GE日立・ニュクリアエナジーと共同で2020年代後半の実証炉運転開始を目指し小型ナトリウム冷却高速炉「ナトリウム(Natrium)」(電気出力34.5万kW)の開発を進めており、2021年6月にはワイオミング州での建設計画が州知事・電力会社と合意に至っている。ナトリウム冷却高速炉は、次世代の原子炉概念の中でも技術成熟度が高いとされており、世界でも開発が加速化している。「ナトリウム」は、ナトリウムの熱を伝えやすい性質により全電源喪失時にも自然循環の除熱が可能。「溶融塩熱貯蔵ループ」と呼ばれるシステムを組み合わせることで出力調整の柔軟性が図られ、再生可能エネルギーの出力変動に対応し経済性向上にもつながる。原子力機構などの発表によると、テラパワー社は、「常陽」、「もんじゅ」などを通して得られた日本の高速炉に係るノウハウや試験施設、日本企業の機器設計・製造技術に注目しているという。実際、「常陽」、「もんじゅ」については、運転・保守経験の実機データベースが蓄積されており、海外の開発機関にとっても価値は大きい。また、両機の建設に携わったメーカーの知見も活用できる。今回の覚書締結を受け、原子力機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ、テラパワー社の4者では今後、相互に技術の情報交換を行った上で、燃料交換機や破損燃料検出系を含むナトリウム冷却炉に特有の技術など、高速炉の開発協力について協議を進める。

- 27 Jan 2022

- NEWS

-

原子力機構、「ポストコロナ時代の核不拡散・核セキュリティ」で国際フォーラム

日本原子力研究開発機構は12月15日、「ポストコロナ時代の核不拡散・核セキュリティ」と題する国際フォーラムをオンラインにて開催。昨今の新型コロナパンデミックによる核不拡散・核セキュリティへの影響を踏まえ、技術開発、人材確保、国際協力の課題について議論した。議論に先立ち、IAEAがパンデミック下においても原子力の平和利用を担保するための保障措置活動を進めてきた経緯について、IAEA保障措置局プログラム調整課長のマリク・デロー氏が、マッシモ・アパロ同事務次長の代読で講演。デロー氏は、新型コロナ拡大に伴い、一部の国では国境封鎖も行われ、申告された核物質の平和利用からの転用や未申告の活動がないことを確認する「検認」が困難となり、「IAEAの保障措置活動に大きなインパクトを及ぼした」と述べた。締約国内での査察官の滞在や施設の立入りにも多くの制約が生じ、航空便が多数欠航となったためIAEA発足以来初のチャーター機契約により経費が増加したとする一方、遠隔モニタリング機器の活用や、新任査察官に対するリモート研修の実施などにより活動が支えられたことをあげ、「過去20年間で遠隔システムに投資してきたことが大きな効果を発揮した」と強調。同氏は、グロッシー事務局長の発言「困難な状況においてもIAEAは1分たりとも検認活動を中断することはない」を引用し、IAEAの原子力平和利用の担保に対する強い姿勢を改めて述べた上で、「努力することにより実効力ある形で保障措置を実施することができた」と、これまでの活動を総括した。続くパネルディスカッションでは、デロー氏に加え、原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター副センター長の堀雅人氏(モデレーター)、原子力規制庁保障措置室長の寺崎智宏氏、韓国核不拡散物質管理院核不拡散担当事務局長のナー・ヨン・リー氏、東京工業大学科学技術創成研究院准教授の相樂洋氏、東京工業大学環境・社会理工学院博士課程の三星夏海氏が登壇。寺崎氏は、六ヶ所再処理工場での査察体制を例にあげながら日本におけるIAEA保障措置活動について紹介した。新型コロナ拡大下での国内関係者の対応としては、感染リスクを回避するための2グループ分けやガイドライン作成などをあげた上で、IAEA東京地域事務所を拠点としたコミュニケーションの重要性を強調。リー氏は、韓国の取組として、査察官の入国円滑化、政府の感染症対応に関する情報提供など、IAEAの保障措置活動に対するサポート体制について紹介した上で、将来起こりうるパンデミックに常に備えておく必要性を述べた。また、革新炉開発を巡る核不拡散・核セキュリティの課題に関して、相樂氏は、洋上設置を見込み構想される中小型炉「浮体式原子炉」を例に、陸上設置の施設とは異なるテロ対策や人員のアクセス性の検討が必要となることを指摘。核不拡散・核セキュリティに関する教育については、三星氏が前日に行われた同フォーラム学生セッションによる提言に基づき発表。その中で、「初等中等教育では原爆や福島第一原子力発電所事故のような原子力のネガティブな面だけが教えられがち」との懸念から、まずは核不拡散・核セキュリティの重要性を知ってもらうきっかけとして、「放射線利用など、原子力のポジティブな部分を知る機会を提供すべき」といった学生からの意見を紹介した。この他、原子力に関する大学教育の体系化とともに、既存の防災教育・実習の拡充や学園祭企画などを通じた啓発の可能性にも言及した。

- 24 Dec 2021

- NEWS

-

原子力機構報告会でトークセッション、宇宙開発での技術応用に期待

日本原子力研究開発機構は11月18日、都内のホールで報告会を開催(オンライン併用)。最近の研究成果の紹介に続き、「新原子力×無限大 我々はまだ原子力の可能性の一部しか利用していない」と題するトークセッションでは、宇宙開発分野での原子力技術に対する期待などが語られた。原子力機構の児玉敏雄理事長は、報告会の開催挨拶で、2022~28年度の7年間(法令で策定が求められる中長期目標の期間)に向け、「“新原子力”の実現に向けた挑戦」を標榜。「エネルギー分野以外への成果の応用を積極的に推進し、産業界への橋渡しを行う」とし、一例として、廃棄豚骨を原料とした高性能なストロンチウム吸着材の研究開発を紹介。ラーメン好きの研究者が豚骨の持つ金属吸着メカニズムに着目して取り組んだもので、身近な素材を利用し、食品廃棄物の減容はもとより、環境浄化や有用金属の回収にも応用できる可能性から注目を集めた。トークセッションには、山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授、モデレーター)、神田玲子氏(量子科学技術研究開発機構放射線医学研究所副所長)、永松愛子氏(宇宙航空研究開発機構〈JAXA〉研究開発部門)、大井川宏之氏(原子力機構理事)が登壇。折しも報告会の翌日19日にJAXAは13年ぶりとなる宇宙飛行士の公募を発表しているが、国際宇宙探査に向けた宇宙放射線計測・遮蔽防護研究に取り組む永松氏はまず、9日に国際宇宙ステーションでの199日間の滞在を終えた星出彰彦宇宙飛行士の活躍を紹介。最近の宇宙開発の動きとして、7~9月に米国企業が高度100kmの弾道飛行による数分間の無重力体験ミッションや民間人だけの地球周回宇宙旅行に成功したことをあげ、「今年は民間宇宙旅行幕開けの年といえる」とした。「今後は100人単位で1週間程度での月旅行ミッションも計画されており、さらに多くの人が宇宙に行く可能性がある」と展望し、同氏は、より身近なものとなる宇宙放射線に関して、宇宙飛行士の網膜に荷電粒子が入り閃光を感じる「アイフラッシュ」現象、宇宙船の設計や搭載する機器・部品の放射線耐性評価が必須であることをあげ、「宇宙開発を前進させるために必ず克服しなければならない課題だ」と強調。小惑星探査機「はやぶさ2」(文科省発表資料より引用)原子力機構への期待として、永松氏は、大強度陽子加速器施設「J-PARC」の活用をあげた。同施設の物質・生命科学実験施設(MLF)では、2020年12月に小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから採取したサンプルの元素組成分析が行われている。同氏は、こうしたサンプルリターンのプロジェクトが、2024年度に打上げを予定するJAXAの火星衛星探査計画「MMX」以外にも、各国で計画されていることから、「宇宙開発において元素組成分析の需要はますます高まる」とした。また、放射線防護研究や放射線リスク認知調査に取り組む神田氏は、放射線治療の向上や理解促進に向けて、個々人の線量評価の精緻化を図るべく、原子力機構が加速器設計を機に開発した線量評価コード「PHITS」(Particle and Heavy Ion Transport code System)に関する協働に期待。「PHITS」は、航空機の運航管理における太陽フレアに伴う被ばく線量予測など、幅広い分野で用いられている。原子力機構理事として原子力科学研究部門や人材育成などを所掌する大井川氏は、「活かせる施設、技術はまだたくさんある」と述べ、研究成果の社会実装に向けて、他分野との交流を図る重要性を強調。山口氏は、「1955年に原子力基本法ができてから60数年。他の色々な技術も芽生えて60年というのはまだ発展途上の段階」と述べ、さらなる原子力のポテンシャル向上を期待しセッションを締めくくった。

- 01 Dec 2021

- NEWS

-

原子力機構他、高性能免震オイルダンパを開発

日本原子力研究開発機構は9月7日、三菱FBRシステムズ、大林組、川金コアテックとともに従来より2倍以上の速さの地震動に対応可能な高性能免震オイルダンパを開発したと発表した。原子力機構が取り組む高速炉開発において、原子炉建屋への免震システムを開発する中で得られた成果。〈原子力機構発表資料は こちら〉高速炉開発については、2018年に原子力関係閣僚会議が向こう10年程度の開発作業を示した「戦略ロードマップ」を策定。ナトリウム冷却高速炉の国際的実績を踏まえ、技術的知見を有する原子力機構が中心に研究開発・人材育成を図っていくとされた。また、三菱FBRシステムズは、2006年に原子力委員会が提示した高速増殖炉サイクルの研究開発に関する基本方針に基づき、三菱重工業により設立された高速炉開発の専門企業で、今回、免震システムや原子炉建屋の設計を担い、大林組と川金コアテックは試験体の製作・データ分析や建屋設計・評価などを行った。高速炉の3次元免震システムのイメージ、オイルダンパの減衰機能で水平方向の変位を積層ゴムの支持機能・復元機能の範囲内に抑制(原子力機構発表資料より引用)原子力機構によると、高速炉は冷却材の沸点が高い特徴を活かして熱効率を向上させるため、機器設計において、低温から高温の広い温度使用条件に対する耐熱の観点では、構造物の厚さが薄肉構造となり、一方で、機器に作用する地震荷重に対する耐震の観点では、逆に厚肉構造となる傾向にある。これを踏まえ、より厳しい地震動を想定し薄肉構造でも耐震設計が成立するよう、水平方向のみならず鉛直方向にも免震効果を発揮する3次元免震システムの導入が検討されてきた。今回の成果は、3次元免震システムの機能のうち、減衰機能(地震の揺れを抑える機能)を担うオイルダンパの性能向上に向け、安定した油圧回路を内蔵することで、現在流通しているものに比べ同等の形状で約2倍以上の許容速度(オイルダンパの性能が確保できる最大の応答速度、免震効果の一指標)を持つ高性能オイルダンパを開発したもの。本システムは精密機器工場やデータセンターなどへの利用も期待されており、記者説明を行った原子力機構高速炉・新型炉研究開発部門研究副主幹の山本智彦氏は、今後、国土交通省の認可に向け実証を進める考えとともに、「高い安全性が要求される原子力分野での裕度向上に向けて開発した技術が他産業にも波及する」意義を強調した。激しい衝撃を抑えるオイルダンパは、運輸関連で1960年代にデビューした名鉄特急「パノラマカー」での採用が知られている。

- 07 Sep 2021

- NEWS

-

原子力機構の高温ガス炉「HTTR」が運転再開

日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」(茨城県大洗町、高温ガス炉、熱出力3万kW)が7月30日、10年半ぶりに運転を再開。2011年初頭の第13サイクル運転終了後、東日本大震災を挟み、新規制基準対応に伴い停止していた。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構では、「HTTR」の再開に向けて、2014年9月の試験研究炉「JRR-3」に続き、同年11月に新規制基準適合性に係る審査を原子力規制委員会に申請。「HTTR」は2020年6月に原子炉設置変更許可に至った後、安全対策工事が行われ、2021年7月に入り原子炉起動までに実施すべき検査を終了しこのほど運転再開となった。今後は、運転状態において原子炉の性能を確認するための検査を順次実施し、9月末には原子炉出力100%の状態での最終検査を行い本格運転となる予定。高温ガス炉技術に関しては各国で開発が加速しており、日本も国際協力を推進しているが(文部科学省高温ガス炉技術開発作業部会資料 参照)、「HTTR」運転再開後はまず、2009年から実施されているOECD/NEAの安全性実証試験プロジェクト「炉心強制冷却喪失共同試験」を速やかに再開。2010年の低出力(30%)下による炉心流量喪失試験で「制御棒を挿入せず、冷却せずに、物理現象のみで、原子炉が自然に静定・冷却されることを確証」した成果を踏まえ、より厳しい条件を付加した試験を段階的に進め、高温ガス炉に関する安全基準の国際標準化にも貢献していく。高温ガス炉は水素製造などの多様な産業利用の可能性が期待されている。一方で、水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」では強酸が介在することから、耐腐食性の機器開発も課題だ。原子力機構の高温ガス炉研究開発センターが説明した熱利用試験計画によると、こうした基盤技術を確立させ、2030年までに「HTTR」と水素製造施設の接続技術を開発するとしている。高温ガス炉開発に関しては、原子力産業分野の取組の一つとして、「2050年カーボンニュートラル」に伴うグリーン成長戦略で、「2030年までに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術開発を支援していく」とされているほか、7月21日に資源エネルギー庁が示した次期エネルギー基本計画の素案でも水素社会実現に寄与する有望性を述べている。「HTTR」の運転再開を受け、萩生田光一文部科学相は、「各種試験が順調に進み、高温ガス炉に関する技術が蓄積され、『HTTR』を活用した水素製造に係る要素技術開発を始め、各種分野への応用に向けた取組が進展することを期待」との談話を発表。梶山弘志経済産業相もメッセージを寄せ、高温ガス炉が産業分野の脱炭素に資する可能性を述べた上で、「カーボンニュートラルに向けた取組が進展することを期待」としている。

- 30 Jul 2021

- NEWS

-

原子力機構敦賀センターが報告会を配信中、廃炉技術開発他

日本原子力研究開発機構の敦賀総合研究開発センターは、廃炉作業に必要なレーザー応用技術や将来の高速炉のための研究開発、産学官連携の取組について紹介する報告会のオンデマンド配信を7月7日より開始した。21日までインターネット上で視聴できる。〈報告会視聴は こちら〉同機構の「ふげん」、「もんじゅ」を始め、福井県内には、廃止措置が進められている原子力プラントが複数存在し、その保守・補修を支えてきた地元企業には多くの経験・ノウハウが蓄積されている。原子力機構では、廃止措置ビジネスの確立と関連企業群の育成を図るべく、文部科学省の事業の一環として「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ)を2018年より運用開始。スマデコには、複合現実感(MR)システムや実環境を模擬するモックアップを備えた廃炉技術に関する試験・訓練フィールド、企業交流スペースなどが整備されており、先般IAEAが実施した廃止措置分野の国際レビューでも高く評価されている。「ふげん」の原子炉水中遠隔解体のイメージ(原子力機構ホームページより引用)今回の報告会では、スマデコでの研究事例として、若狭湾エネルギー研究センター主幹技師の前田敏男氏が「ふげん」廃炉に関わる「水中レーザー切断と気中粉じん移行動向の調査」について発表。新型転換炉原型炉としてMOX燃料利用の実績を積んだ「ふげん」は、2033年度までの工程で廃止措置が進められており、2022年度からは「原子炉本体解体撤去」の段階に入る計画だ。原子炉本体の解体は、汚染拡大防止や被ばく低減の観点から、原子炉本体の上部に解体用プールを設置し水中で遠隔操作により行う。前田氏が発表を行ったレーザー切断工法については、今後の軽水炉の廃止措置にも適用できるよう、気中・水中切断技術の確立に向け技術開発が継続されている。約25年間の運転により放射化した「ふげん」原子炉の構造材解体に際し、同氏は「レーザー切断時には放射性の粉じんなどの粒子性物質が発生することから、事前にそれらの挙動データを取得することが重要」と、今回実施した調査研究の意義を強調。遠隔水中ロボット(マニピュレータ)を常設した高さ約10.5mの円筒型プール(試験水槽)で、「ふげん」の構造材を模した試験体を用いて水中レーザー切断に係るデータを取得・解析した結果、レーザー照射ヘッドの小型・軽量化や、切断方向を変えることで切断幅が直進し半減するなど、切断時の安定性向上が図られたとしている。この他、高速炉の関連では、冷却材に用いられるナトリウムの応用に関し、福岡大学理学部教授の武末尚久氏が、力学的振動を電気に変換するクリーンエネルギー「振動発電」の低コスト化につながる「ナトリウム含有ペロブスカイト型圧電セラミックス」の研究について発表。また、シマノ社長の嶋野寛之氏は、狭あいな廃炉現場での放射線マップデータ収集に資する放射線観測用ロボットの開発成果を紹介。凹凸面上での安定した移動力に着目し、自在に歩行できる「多脚ロボット」(クモ型)を試作した同氏は、「くぐり抜け」、「またぎ抜け」、「昇降移動」や、転倒からの復帰といった様々な姿勢・モーションの試行を披露した。

- 08 Jul 2021

- NEWS

-

原子力機構のバックエンド対策でIAEAによるレビュー結果が公表

IAEAは6月22日、日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的レビュー「ARTEMIS」(4月12~22日)の結果を公表した。原子力機構が2018年に策定した79施設の廃止措置、廃棄物処理・処分、核燃料物質の管理、これらに要する費用などを取りまとめた「バックエンドロードマップ」に対し評価が行われたもの。それによると、「原子力機構は将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに、直面する課題もはっきり示したロードマップを作成した」などと評価した上で、さらなる改善に向けた助言を示している。「ARTEMIS」はIAEAが加盟国からの要請に基づき原子力施設の廃止措置にフォーカスしたレビューを実施する専門家チーム。核燃料サイクルの技術開発に貢献した東海再処理施設は廃止措置に約70年を要するなど、原子力機構のバックエンド対策は長期に及び、全体の費用は約1.9兆円と試算されている。現在、同機構において、東海再処理施設、高速増殖原型炉「もんじゅ」、新型転換炉「ふげん」の3つの主要施設に廃止措置プロジェクトが集中している状況下、「ARTEMIS」チームは、廃止措置戦略全体でリスク軽減や費用削減に向けた優先順位付けが図られていることを確認。一方で、放射性廃棄物管理の計画に関して、事業に遅れが生じた場合の貯蔵施設不足を課題として指摘し、「処分施設の利用可能性と廃棄物貯蔵管理能力を合わせて評価した明確な戦略を示すべき」と助言した。また、今回のレビュー結果では優良事例として、様々な炉型の原子炉を立地する福井県の強みを活かし地元産業の廃止措置に関する技術を支援する「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ、敦賀市)を評価。スマデコでは、「廃止措置解体技術検証」、「レーザー加工高度化」、「廃止措置モックアップ試験」の3つの試験・訓練フィールド、企業交流スペースを整備しており、熟練者の「勘」を再現するロボット制御システムの開発などが成果をあげている。

- 24 Jun 2021

- NEWS

-

原子力機構「JRR-3」が運転再開

日本原子力研究開発機構は2月26日、研究炉「JRR-3」(東海村、最大熱出力20MW)が運転を再開したと発表した。同施設は、2018年11月に約4年間の審査期間を経て新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を取得。その後、建屋の耐震改修工事などを完了し、最終段階となる定期事業者検査に合格となったもの。本格的な供用運転開始は6月末を予定している。〈原子力機構発表資料は こちら〉「JRR―3」は、1962年に初の国産研究炉として建設され、日本の原子力の草創期を支える多くの研究活動に寄与。最盛期の2008年度は年間の延べ利用日数(中性子ビーム実験装置数×運転日数)が5,270日にまで達した。旧原研・動燃が統合し原子力機構が発足した2005年度以降は、産業利用が急増。供用実験に占める産業利用の割合は2010年度で約35%となっている。利用分野は、原子炉燃料・材料の照射試験、医療用ラジオアイソトープの製造、シリコン半導体の製造など多岐に及ぶ。2010年11月に定期検査に伴い「JRR―3」は停止。以降、東日本大震災を経て、新規制基準への対応が図られてきたが、中性子利用に係るニーズを受け、2017年に日本学術会議が「大強度陽子加速器施設『J-PARC』だけではとてもすべてをカバーできるものではなく、研究炉の役割は非常に大きい」との提言を発表するなど、産業利用のツール、人材育成の場として、早期の運転再開が求められていた。原子力機構は、「JRR-3」の運転再開により「多彩な研究者・技術者が集まる科学探求・イノベーション創出の場を提供できる」と期待を寄せ、「安全確保の徹底を大前提に、立地地域の皆様の理解を得ながら、研究開発を通じて地域・社会に貢献できるよう取り組んでいく」としている。

- 26 Feb 2021

- NEWS

-

文科省作業部会、原子力機構の中長期目標に関し原産協会他よりヒア

文部科学省の原子力研究開発・基盤・人材作業部会(主査=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)は2月10日、日本原子力研究開発機構の中長期事業目標(2015~21年度)の変更に関し、日本原子力産業協会と日本電機工業会よりヒアリングを行った。中長期目標の変更は、独立行政法人の目標策定に関する政府指針の改訂などに伴うもので、新たな中長期目標案には、人材確保・育成やイノベーション創出に向けた取組が追加記載されている。同機構を所管する一行政庁として文科省は、同作業部会で9日の電気事業連合会、日本原子力学会、原子力規制庁に続きヒアリングを実施した。10日の会合で、原産協会からは、人材育成部長の喜多智彦氏が産学官連携のプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」の共同事務局を原子力機構とともに務める立場から説明。同氏は、研究開発と人材育成は「表裏一体」の関係にあるとし、効果的・効率的に進められるよう「協力と連携」をキーワードに掲げた。今後、革新炉・小型モジュール炉(SMR)などの研究開発に向け、「産官学連携研究開発プラットフォーム」のような仕組みが必要であるとし、原子力機構にその中核となる機能を期待。人材確保・育成の視点からは、同機構に対し、国際研修コースや学生実習などの取組に評価を示した上で、「大学との連携強化」、「技術系人材の確保・育成」、「長期的・継続的な人材・資金の投資」の重要性を述べた。電機工業会からは原子力部長の小澤隆氏が説明。同氏は、プラントメーカーの立場から、原子力機構に対し、新型炉の早期実用化に向けた規制対応、高速炉サイクル開発に係る海外の政府・研究機関との協力、水素製造システムの実証が期待される高温ガス炉「HTTR」の早期稼働などを要望した。原子力機構は、今後の人材育成・確保に関し、2月中にも見込まれる研究炉「JRR-3」の再稼働など、新規制基準対応より停止していた施設の再開を見据え、人・予算の1割程度増を目指していくとした。原子力産業以外でも技術基盤の維持が困難となっている現状について、喜多氏が「産業間で技術系人材の奪い合いが起きている」と述べたのに対し、産業界での経験を踏まえ佐藤順一氏(科学技術振興機構研究開発戦略センター上席フェロー)は、「国として真剣に考える必要がある」などと、喫緊の課題であることを改めて強調。また、原子力科学技術に係る立場から矢野安重氏(仁科記念財団常務理事)は、加速器を利用した放射性廃棄物減容化の技術開発に期待を寄せるなどした。科学技術行政に通じた寺井隆幸氏(東京大学名誉教授)は、2日間のヒアリングを振り返り、今後多分野にわたる原子力研究開発の方向性について改めて整理していく必要性を述べた。

- 10 Feb 2021

- NEWS

-

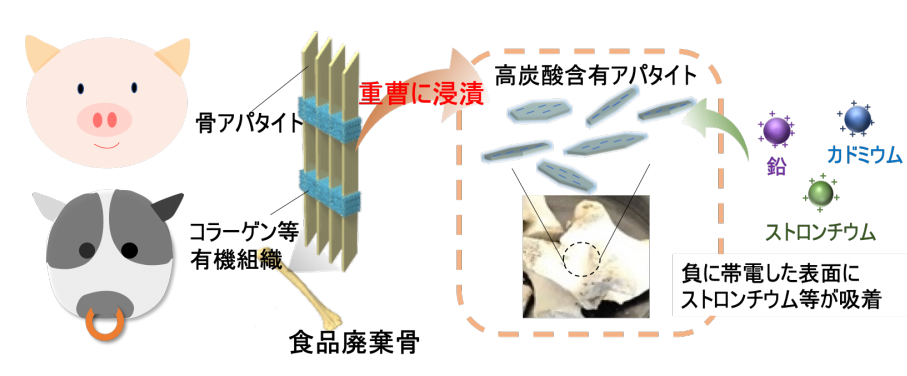

原子力機構他、豚骨を利用した金属吸着技術を開発

日本原子力研究開発機構、東京大学他による研究グループは2月4日、廃棄豚骨を原料とする安価で高効率な金属吸着剤を開発したと発表した。骨がストロンチウムなどの金属を吸着するメカニズムに炭酸が寄与していることを明らかにした上で、食品廃棄物の豚骨ガラを家庭で用いられる重曹(炭酸水素ナトリウム)水溶液に漬け込み「高炭酸含有アパタイト」を作成・分析し開発に至ったもの。〈原子力機構発表資料は こちら〉開発に当たった原子力機構物質科学研究センターの説明によると、骨の有する重金属の吸着性能を利用し、米国のハンフォードサイト(ワシントン州にある廃止措置中の原子力施設群)では、牛骨や魚骨を使ったストロンチウムやウランの拡散防止技術に関わる試験が行われているが、十分な吸着性能が得られていない状況。また、世界の食品業界では、年間75億トンもの廃棄骨が発生しており、有効な処理方法が模索されているという。研究グループでは、「骨の主成分である炭酸アパタイトに含まれる炭酸の量」に着目。豚骨を加圧加温した後、重曹水溶液に漬け込み組成・微細構造を解析したところ、骨中の炭酸アパタイトには未処理の骨より多くの炭酸が含まれ、重曹水溶液の濃度の増加に応じ多くの炭酸を含む「高炭酸含有アパタイト」が形成されることがわかった。この「高炭酸含有アパタイト」をストロンチウムが含まれる水溶液中に投入、かくはんした後、溶液を分析した結果、3分以内に99%のストロンチウムが吸着されることを確認。「高炭酸含有アパタイト」の最大吸着量は、未処理の骨および重金属吸着剤として知られる天然ゼオライト(クリノプチロライト)の約5倍に上っていた。原子力機構物質科学研究センターの関根由莉奈氏は、記者会見で、カドミウム汚染を原因とするイタイイタイ病など、大規模公害発生の歴史に触れ、有害金属の環境拡散を防ぐ重要性を強調。今後は「高炭酸含有アパタイト」の土壌中での効果を検証する考えを述べ、原子力施設や鉱山における環境浄化技術の他、有用金属回収への応用にも期待を寄せた。

- 04 Feb 2021

- NEWS

-

原子力機構、AIを活用し高精度の放射線マップを作成する手法を開発

日本原子力研究開発機構は1月29日、AIを活用し精度の高い放射線分布マップを作成する新たな放射線測定データ解析手法を開発したと発表した。名古屋大学大学院工学系研究科・山本章夫教授の指導のもと、学生実習生を含む同機構廃炉環境国際共同研究センター(福島県南相馬市)の研究員との共同により開発されたもの。〈原子力機構発表資料は こちら〉発表によると、無人航空機を用いた上空からの放射線測定は、広範囲を迅速に測定し人体への被ばくを低減できる一方、地形の凹凸や遮蔽物(樹木等)などの影響を受け、地上測定値との間にズレが生じるため、計算による精度向上が求められていた。つまり、従来、上空からの放射線測定結果を地上測定値に換算する場合、地形が平たんで線量率分布が一定であるエリアでの測定値と比較する簡便な換算方法で対応してきたため、地形や線量率の変化が複雑なエリアでは誤差が大きくなり、「放射線が、何によって、どのくらい遮蔽され検出器まで来るのか」を計算し修正する必要がある。これには詳細なパラメーターと解析時間を要するため、原子力機構では、福島第一原子力発電所事故以降、取得・蓄積してきた無人航空機による放射線測定データやGPSによる位置情報データで構成される「ビッグデータ」を、機械学習「人工ニューラルネットワーク」に適用。新たな放射線測定データ解析手法を開発した。AIの活用でより精密な放射線マップの作成が可能に(原子力機構発表資料より引用)同手法を用いることで、従来と比べ30%以上高い精度で地上の放射線測定値を再現した放射線マップの作成に成功し、また、1時間以上を要していた解析作業をあらかじめデータを学習させることにより数分で完了することもできた。原子力機構では、今回の研究成果について、「詳細な放射線マップを迅速かつ精度よく作成することは、除染や避難指示区域解除などの科学的根拠に役立つ」と期待を寄せている。今後は、写真による構造物の識別情報や地形情報、放射線の遮蔽に影響のある気象条件の違いなどを付加することで、さらなる精度の向上を進めていく。

- 01 Feb 2021

- NEWS