キーワード:JAEA

-

高速炉実証炉の概念設計 原子力機構に研究開発統合機能を担う組織設置へ

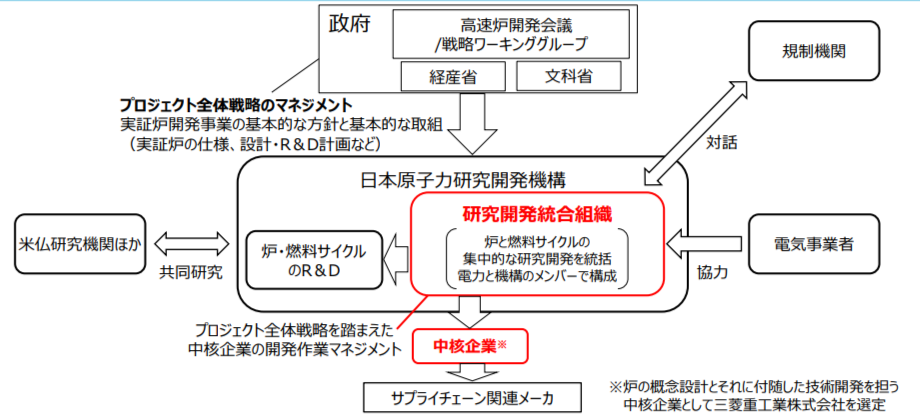

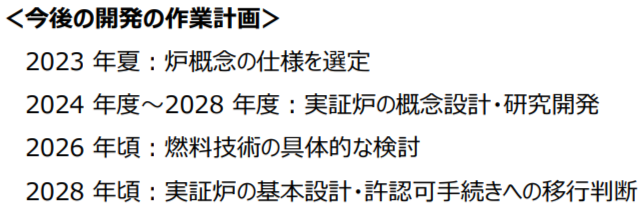

資源エネルギー庁が設置する高速炉開発会議の戦略ワーキンググループは6月19日、高速炉実証炉の概念設計段階における開発体制について、研究開発統合機能を担う組織を7月にも、日本原子力研究開発機構に設置する方針を決めた。〈配布資料は こちら〉2016年12月の高速増殖原型炉「もんじゅ」廃炉決定後、将来的な高速炉の研究開発方針をあらためて明確化すべく、2018年12月に原子力関係閣僚会議において「戦略ロードマップ」が決定。2024~28年度に実証炉の概念設計・研究開発を進め、2026年頃に燃料技術の具体的検討、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断を行う計画だ。経済産業相がリードする高速炉開発会議のもと、エネ庁他、文部科学省、電気事業連合会、原子力機構ら、実務者レベルで構成される戦略WGはこのほど、およそ1年ぶりに会合を行い、高速炉実証炉の概念設計、基本設計・詳細設計、建設・運転の各開発段階で必要な「司令塔機能」について整理。2023年7月には、高速炉実証炉の設計・開発を担う中核企業として、三菱重工業を選定しているが、「もんじゅ」の責任体制所在に係る教訓などを踏まえ、今後の概念設計段階に向けて、プロジェクト全体戦略のマネジメント機能は引き続き政府が担い、新たに研究開発統合機能を担う組織を原子力機構に設置することを決定した。新組織の設置は7月1日の予定。エネ庁の説明によると、かつて「もんじゅ」は、主務会社を設けず重工メーカーが横並びでプロジェクトを請け負う「護送船団方式」であったため、システム全体の設計に対し、一貫性をもって実施する責任体制の明確化が課題だったという。実際、「もんじゅ」の現場では、電力・メーカーからの出向者の知見から保安体制に係るノウハウが活かされる一方で、十分な伝承がなされていないことも指摘されてきた。19日のWG会合で、原子力機構の板倉康洋副理事長は、今回、研究開発統合機能の同機構内設置が決定したことについて、「その役割を果たすべく最大限努めていきたい」と、使命感を強調。今後、高速炉の再処理技術開発も展望し、関係者の理解・支援を求めた。また、電事連の水田仁・原子力推進・対策部長は、将来を見据え「実用炉開発を進める上で、具体的開発体制が示されたもの」と、期待を寄せるとともに、原子力機構がリードする高速炉技術開発に対し「軽水炉の運用で培った知見も活かして欲しい」などと、事業者として協力姿勢を示した。

- 20 Jun 2024

- NEWS

-

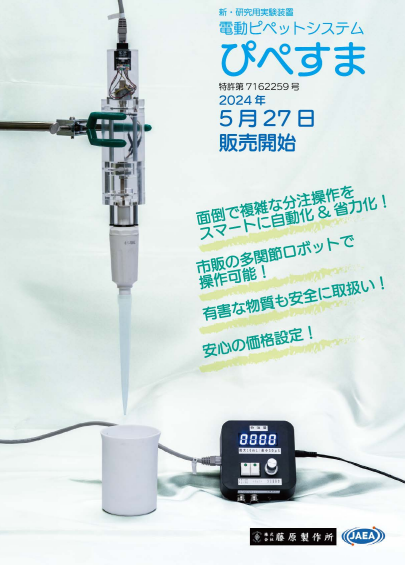

電動ピペットシステム 原子力機構が共同開発

学生時代、化学の中和滴定実験で器具の微妙な取扱いに戸惑った経験を持つ人も多いのではないだろうか。試薬を一滴ずつ滴下させるピペットのコック操作を誤り、ビーカーに溶かした指示薬の変色反応分岐点を大きく超え、正しい分析ができなくなるのは、実にもどかしいものだ。また、粗雑な扱いでガラス器具先端を欠損すると、高価な実験機材の損失ともなってしまう。そんな手間や歯がゆさの解決にもつながりそうな実験・分析器具を、日本原子力研究開発機構が理化学機器の製造・販売を行う藤原製作所と共同開発し、5月27日より販売を開始した。ロボットでも操作可能な電動ピペットシステム「ぴぺすま」だ。理工学系の教育現場の他、分子生物学、製薬・医学、分析化学、環境保全など、幅広い学術・産業分野で、「微量の液体を必要なだけ分注(吸引・排出)する」ツールとして、「マイクロピペット」が利用されており、原子力機構らは、「複雑な分注操作を安価に自動化できるスマートな製品」と、「ぴぺすま」の可能性を強調。微妙な成分配合の調整が求められる食品・化粧品の分野での活用も期待できそうだ。〈原子力機構発表資料は こちら〉従来型の「マイクロピペット」は、電動タイプであっても、人による手操作が前提で、特に先端箇所の排出は人がボタンを押す手動式となっていることから、ロボットに操作を行わせることが困難だった。そのため、コンピューターで分注する容量を指定するなど、新たな機構を有した「ぴぺすま」を開発。これにより、人が操作しにくいグローブボックス・セル内での分注操作にも適用できるという。原子力機構で開発に当たった物質科学研究センター研究主幹の大澤崇人氏は、「ぴぺすま」の特徴として、「一般的な多関節ロボットでもピペット操作が可能」な他、遠隔操作の特性から、毒物・劇物や放射性物質を含んだ液体などについても安全に実験・分析が実施できること、安価な研究室レベルでの導入などをあげており、今後、幅広い分野での活用が期待される。藤原製作所は1916年創業の理化学機器製造・販売の老舗。原子力機構では、研究者のニーズに応じた商品・サービス提供で経験を有する同社と技術協力し、昨秋、自動減圧ろ過装置「ろかすま」を販売するなど、民間企業と連携した研究用実験装置の開発にも力を入れている。

- 28 May 2024

- NEWS

-

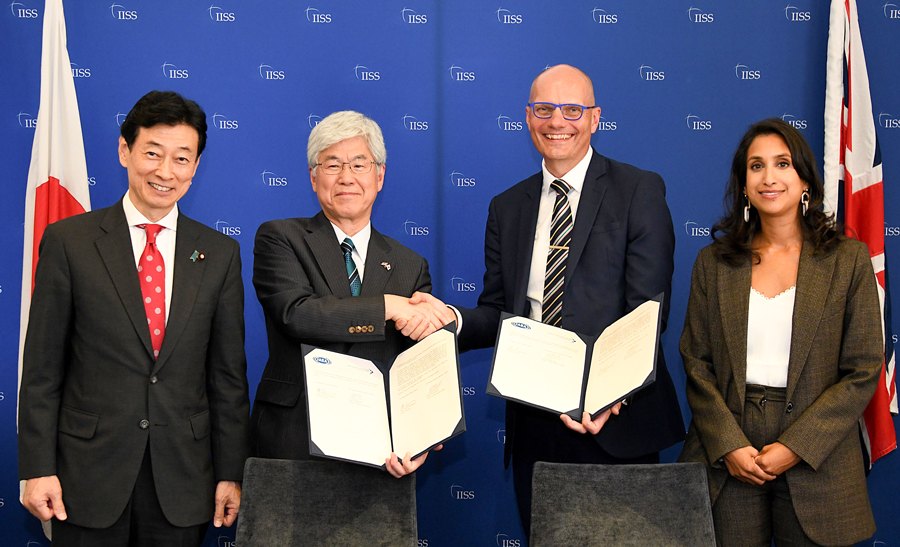

JAEAと英NNL 高温ガス炉の燃料製造技術で覚書

日本原子力研究開発機構(JAEA)は4月23日、英国国立原子力研究所(NNL)と高温ガス炉の燃料製造技術に係る実施覚書およびライセンス契約を締結したと発表した。〈JAEA発表は こちら〉日本の高温ガス炉開発に関しては、JAEAの高温工学試験研究炉「HTTR」が2021年7月、新規制基準をクリアし10年半ぶりに運転を再開〈既報〉。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」など、多様な産業利用に期待が寄せられている。さらに、高温ガス炉固有の安全性についても、2009年から実施中のOECD/NEAによる国際共同研究プロジェクトが再開され、2024年3月には、「原子炉出力100%の運転中に、原子炉を冷却できない」という厳しい状況を想定しても、「自然に原子炉出力が低下し、安定な状態を維持できる」ことが実証された。〈JAEA発表は こちら〉一方、英国では、温室効果ガス排出ネットゼロ達成に向け、2022年9月より高温ガス炉実証炉プログラムを開始。そのうち、燃料プログラムについて現在、ステップ1「燃料製造技術開発」(2025年終了予定)が進められている。英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)は2023年7月、ステップ1に向け、JAEAと協力して技術開発を進める事業者としてNNLを採択。同年9月に、JAEAとNNLは、高温ガス炉の早期導入に向けた研究開発・関連活動を加速すべく、包括的な覚書を締結した。英国のプログラムによると、ステップ1以降、2030年代初期を見据えた高温ガス炉運転の具体化を盛り込んだフェーズに入る。こうした英国での燃料製造に係る技術開発によって、日本における高温ガス炉の実証炉に向けても、多様な燃料調達先を確保することが期待される。

- 24 Apr 2024

- NEWS

-

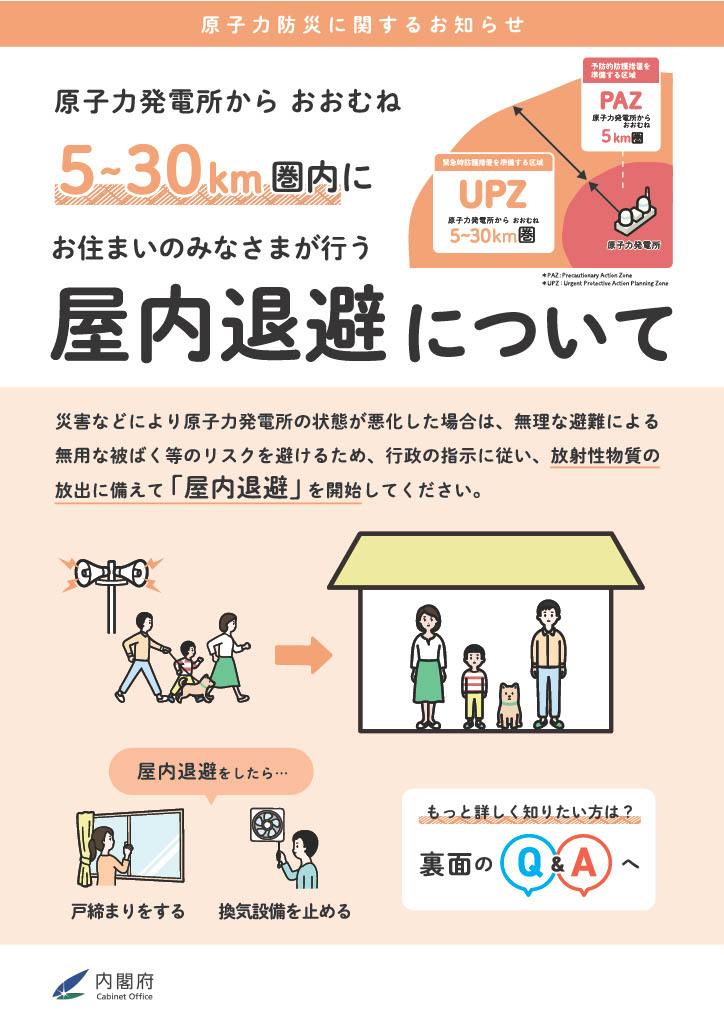

規制委 原子力災害時の屋内退避で効果的運用を議論へ

原子力規制委員会(規制委)は4月22日、原子力災害時に屋内退避する場合の、効果的な運用を明確化するための検討チームを始動した。規制委の伴信彦委員、杉山智之委員が担当する。原子力規制庁および内閣府(原子力防災)の担当官に加え、放射線や原子力防災などの外部専門家、地方自治体の関係者をメンバーとして、今年度内に検討結果をとりまとめる。原子力災害対策指針では、原子力発電所が全面緊急事態となった場合にUPZ(概ね5~30km圏)内の住民は屋内退避をすることとしているが、屋内退避の解除や避難への切替え等の判断は示されていない。このため、検討チームは2月14日の規制委で了承された、屋内退避の対象範囲及び実施期間の検討に当たって想定する事態の進展の形屋内退避の対象範囲及び実施期間屋内退避の解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項──の3点を検討課題とし、地方自治体等の意見も踏まえて効果的な運用の考え方や必要な事項をまとめる。会合のなかで、伴委員は検討の進め方について「最悪の状況だけ考えて安全側に保守的であれば良いというわけではない。現実的で柔軟な対応を考えていきたい」との基本的な考えを示した。検討チームは今後、日本原子力研究開発機構(JAEA)の確率論的事故影響評価コード「OSCAAR(オスカー)」を用い、炉心損傷により放射性物質が外部に放出する場合に想定される事態の進展をシミュレーションする予定で、炉心損傷に至らない場合を含めて3つのケースで事態進展の形を検討。その結果をもとに、屋内退避の効果的な運用について検討を進めていく。検討課題のうち、「解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項」については、福島第一原子力発電所の事故など過去の事例を踏まえることとし、現実的かつ効果的な運用が行えるよう議論を進める方針だ。この課題に関連して敦賀市の藤村弘明危機管理対策課長は「住民への広報のタイミングや範囲も検討に加えていただきたい。能登半島地震以降、住民の皆さんの意識は高まっている」と指摘し、安定ヨウ素剤の確実な配布についても検討に含めることを要望。規制委は、住民への周知とヨウ素剤配布について、検討課題に含めて必要な議論を行う考えを示した。内閣府では屋内退避についてのわかりやすいリーフレットを作成し、各自治体に配布するなど、地域住民への理解促進につとめているが、今後とりまとめられる検討の結果をどう周知していくかも重要な課題になる。

- 22 Apr 2024

- NEWS

-

「常陽」の医療用RI製造に向け認可申請 原子力機構

日本原子力研究開発機構は2月7日、高速実験炉「常陽」(茨城県大洗町、ナトリウム冷却型、熱出力100MW)について、医療用ラジオアイソトープ(RI)の製造実証のため、原子炉設置変更許可を原子力規制委員会に申請した。高速中性子を利用し、がん治療薬として期待されるアクチニウム225の製造を目指す。〈原子力機構発表資料は こちら〉「常陽」は、高速増殖炉の基礎・基盤の実証、燃料・材料の照射試験、将来炉のための革新技術検証を使命に、1977年に初臨界を達成後、約71,000時間の運転実績を積んできた。実験装置のトラブルのため、2007年5月の定期検査入り以降、運転を停止中。東日本大震災を挟み、2017年に新規制基準適合性の審査が規制委に申請され、6年余りの審査期間を経て、2023年7月に同審査に係る原子炉設置変更許可に至った。運転再開後の「常陽」の役割は、高速炉開発に向け、政府による「戦略ロードマップ」(2018年12月決定、2022年12月改訂)などを踏まえ、実証炉設計のための要素技術絞り込み・重点化に資するとともに、希少な医療用RIの大量製造で、先進的ながん治療に貢献することも期待されている。実際、原子力委員会では、2022年に「医療用等RI製造・利用推進アクションプラン」を策定しており、その中で、医療用RIの一つであるアクチニウム225大量製造の研究開発強化を図るべく、「常陽」を活用し2026年度までの製造実証を目指すとされている。核医学を中心としたRI関連分野を「わが国の強み」とするねらいだ。アクチニウム225を用いた治療は、病巣の内部からアルファ線を当てるもので、治療効果が高いほか、遮蔽が不要なため病室の入退室制限を緩和できるメリットもある。一方、短寿命(半減期10日)でもあり、世界的に供給が不足している。高エネルギーによる中性子照射場がないことから、加速器による製造が世界の趨勢となっており、米国、ドイツ、ロシアのみがアクチニウム225を供給できるという現状だ。特に、米国ではエネルギー省(DOE)の強力なサポート体制のもと、大規模サイクロトロン(100MeV)による製造・供給も行われている。こうした状況から、原子炉を利用した「常陽」によるアクチニウム225の大量製造には国内外から期待が寄せられるが、安定供給・製薬化に当たっては、医療ニーズに十分対応できる燃料確保、メーカーとの連携、量産体制の確立が課題だ。「常陽」の運転再開は、新規制基準対応工事を経て、2026年度半ばの予定。

- 08 Feb 2024

- NEWS

-

「放射性廃棄物を資源に」 原子力機構の技術展望

原子力機構・菅原氏©原子力機構“16,000トン”、“300億円”、“4.8kg”――。これは、日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究センター研究主幹の菅原隆徳氏が「サステナブルな原子力利用への鍵」として標榜する「燃えないウランの蓄電池化」、「使用済燃料の元素利用」、「熱・放射線による発電」に関し、それぞれ潜在化するポテンシャルを表す数値だ。菅原氏は、11月15日に開催された同機構の年次報告会で「放射性廃棄物を資源に変える技術革新」と題し講演。同氏はまず、天然ウランから原子力発電所の燃料となるウラン235を除き貯蔵されている劣化ウラン約16,000トン(2021年時点)に着目した「レドックスフロー電池」(URF電池)の展望を紹介した。URF電池は、ウランの酸化・還元反応を利用するもので、1基当たり3万kWh(およそ3,000世帯分/日)の容量を持ち、「燃えないウランの貯蔵」16,000トンを74万kWh相当の「貯電」とすることが可能だという。再生可能エネルギーや原子力発電の余剰電力を蓄電し、電力供給の系統安定化に資することも期待される。また、菅原氏は、使用済燃料中で14%を占める白金族元素(ルテニウム、ロジウム、パラジウム)につき、資源価値が約300億円/年に上ると強調。実際、抽出されるパラジウムは、歯科材料やアクセサリーとして有効利用されている。使用済燃料からの有用元素分離の研究に関しては、内閣府の革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)で実施された「核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」(藤田玲子プロジェクト・マネージャー)が知られているが、「基礎の段階にあり未だ実用化に至っていない」ことから、新たな分離手法「レーザーアシスト」の開発・高度化や、いわゆる「都市鉱山」への技術応用に期待を寄せた。菅原氏が構想する絵姿(原子力機構発表資料より引用)さらに、同氏は、米国NASAの火星探査ローバー(自動車の一種)用熱源として用いられるプルトニウム238の、わずか4.8kgで出力110Wに相当する発電の可能性に言及した上で、電気と磁気のハイブリット「スピントロニクス」など、新たな技術や、放射性廃棄物を利用した「熱・放射線による発電」の実証計画を紹介した。菅原氏は、こうした放射性廃棄物を資源に変える技術革新を通じ「現状の核燃料サイクルに新しい価値を加えていきたい」と強調した。

- 21 Nov 2023

- NEWS

-

高速炉実証 原子力機構と米テラパワー社らが覚書拡大

日本原子力研究開発機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ(MFBR)、米国テラパワー社は10月31日、2022年1月に4者が締結した「ナトリウム冷却高速炉技術に関する覚書」を、高速炉の実証計画を含むよう拡大したことを発表した。昨年末に改訂された日本における高速炉開発の戦略ロードマップで、実証炉の概念設計が2024年より開始されることとなり、テラパワー社が関心を持つ高速炉の経済性向上に向けた大型化の検討や、金属燃料の安全性などを新たな協力範囲として追加。カーボンニュートラル実現に貢献すべく、高速炉開発に係る日米協力を強化していく。〈原子力機構発表資料は こちら〉テラパワー社は、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が設立した原子力技術革新企業。同社が米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プラグラム」(ARDP)による支援のもと、開発を進めている小型ナトリウム冷却高速炉「Natrium」炉(電気出力34.5万kW)は、米西部ワイオミング州に石炭火力の代替として建設が計画されており、早ければ年内の着工、2030年の運転開始が見込まれている。また、日本では、2022年12月に高速炉開発の戦略ロードマップを改訂。2023年夏頃に炉概念の仕様を選定し、2024~28年度に実証炉概念設計・研究開発を行うとする今後の開発作業計画を踏まえ、2023年7月には、MFBRが提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」(電気出力65万kW、「もんじゅ」とは異なるタイプ)が、実証炉の概念設計対象として選定された。今回の覚書拡大を受け、原子力機構の小口正範理事長は「日米間の高速炉開発協力を発展させていきたい」と、三菱重工の加藤顕彦原子力セグメント長は「長年培ってきた技術と経験を活かしていきたい」と、それぞれコメント。また、テラパワー社のクリス・レベスク社長は、新型炉の市場投入に向けた日本の意欲に期待を寄せたほか、カーボンニュートラル実現を目指し、「世界中の国で2030年代から新型炉を配備する必要がある」として、日米協力を通じた大型ナトリウム冷却炉開発の意義を強調した。

- 31 Oct 2023

- NEWS

-

学術会議 原子力災害対策に向けSPEEDIの活用を提言

日本学術会議の地球惑星科学委員会(委員長=田近英一・東京大学大学院理学系研究科教授)は9月26日、より強靭な原子力災害対策に向け「放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべき」との見解を発表した。見解では、福島第一原子力発電所事故の発生直後、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)((原子力施設から大量の放射性物質が放出された場合や、その恐れがある事態に、周辺環境における放射性物質の大気中濃度、および被ばく線量等の環境影響を、放出源情報、気象条件、地形データをもとに迅速に予測するシステム))の情報が住民避難などの防護措置に活用できなかったことをあらためて指摘。事故を教訓として、「放射性物質の拡散に伴う災害を軽減・回避する手立てについて、国、原子力規制委員会、自治体、科学者コミュニティは、様々な取組を通して模索してきたが、解決への道のりが見出せたとは言いがたい」と、SPEEDIを有効活用する必要性を示唆している。その上で、「国民の安全を確保するためには、放射性物質の拡散に関するあらゆる科学情報を収集し、防護措置の判断に活用することが必要不可欠」と強調。アカデミアとして、放射性物質の拡散に対して国民の安全を確保するための防護策は、モニタリングデータだけでなく、数値シミュレーションによる予測から得られる科学的な情報と知見を最大限に活用して策定規制委員会は現行の「原子力災害対策指針」を改訂し、拡散予測情報の活用指針を統一し、責任の所在を明らかにした上で、最適な防護策を策定・施行規制委員会は科学者・専門家の能力を最大限に活用国、規制委員会、自治体、科学者コミュニティ、市民は互いに協力し、市民の視点から防護策を策定し、緊急時に確実に運用するため準備――すること、と提言している。規制委員会では、2012年の発足以降、事故の教訓を踏まえ、「原子力災害対策指針」および、これに付随するマニュアル・ガイドラインの見直しを進めてきたが、気象予測の不確かさから、緊急時における避難など、防護措置の判断に当たって、SPEEDIによる計算結果は使用しないこととしている。一方で、原子力施設の立地地域からは、複合災害を見据え、SPEEDIの有効活用を求める声もあがっていた。SPEEDIは、放射性物質の拡散予測だけでなく、2000年の三宅島噴火時に、火山性ガスの分析にも活用できることが検証されている。日本原子力研究開発機構でSPEEDIの開発に長く取り組んできた茅野政道氏(現在、量子科学技術研究開発機構理事)は、福島第一原子力発電所事故後、国外事故時や緊急時海洋モニタリングに備え、世界版SPEEDI、SPEEDI海洋版の開発も提唱してきた。

- 03 Oct 2023

- NEWS

-

JAEA・英NNL 高温ガス炉実証炉で覚書締結

日本原子力研究開発機構(JAEA)と英国原子力研究所(NNL)は9月6日、英国高温ガス炉実証炉プログラムの基本設計に係る実施覚書を締結した。同覚書のもと、日英両国における高温ガス炉の導入を目指した研究開発、原子力サプライチェーン構築、人材育成に関して協力が進められることとなる。調印式は、西村康稔経済産業相の英国訪問を機に、同国クレア・クティーニョ・エネルギー安全保障・ネットゼロ(DESNZ)相の立ち合いのもとで行われた。〈JAEA発表資料は こちら〉英国政府は、カーボンニュートラルの達成に向け、電力分野では軽水炉、非電力分野では革新炉として高温ガス炉を選択し、昨秋より高温ガス炉実証炉プログラムを開始。同プログラムは、フェーズA(事前概念検討、2023年2月終了)、フェーズB(基本設計、2025年終了予定)、フェーズC(許認可・建設、2030年代初期運転開始予定)と、進められる運びで、DESNZは7月に、フェーズBの事業者として、JAEAとNNLによるチームを採択。合わせて、DESNZは高温ガス炉実証炉用の燃料開発プログラムの開始を公表しており、JAEAはNNLと連携し、英国における燃料製造技術開発を進めていく。JAEAは高温工学試験研究炉「HTTR」(熱出力30MW、2021年7月に再稼働)の開発実績を有している。「HTTR」の核となる技術は世界有数の国産技術で、例えば、原子力用構造材として世界最高温度950℃で使用できる金属材料は国内メーカーによるものだ。今後、JAEAは、NNLと連携し、日本の高温ガス炉技術の国外実証、英国での社会実装を進め、国内の実証炉計画にも活かしていく。

- 07 Sep 2023

- NEWS

-

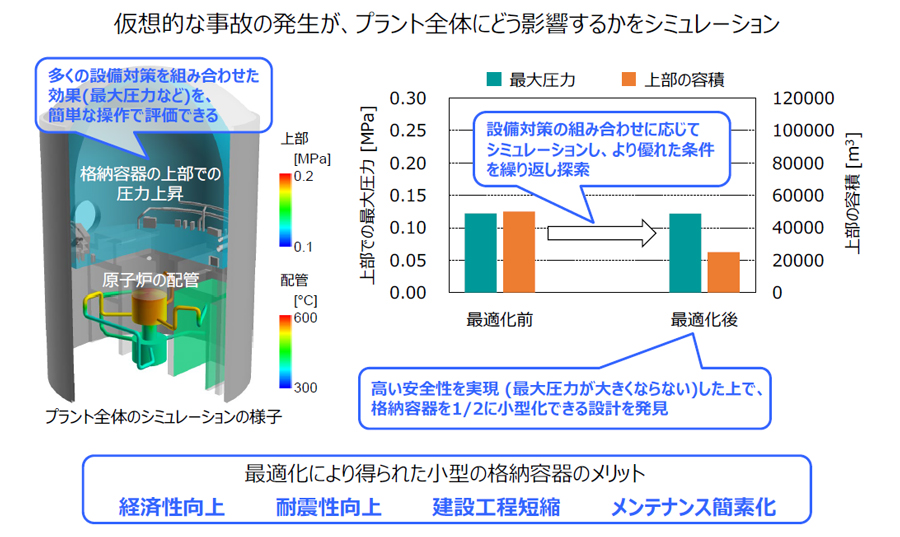

原子力機構 ナトリウム冷却高速炉の設計最適化に向け新手法

日本原子力研究開発機構は8月2日、ナトリウム冷却高速炉の安全性を評価し設計最適化を図る新しいシミュレーション手法を開発したと発表した。同機構が開発を進めている革新的な原子炉の実用化を支援する統合システム「ARKADIA」(Advanced Reactor Knowledge and AI-aided Design Integration Approach through the whole plant lifecycle)の一環となるもの。今回、ナトリウム漏えいを想定したシミュレーションを行い、安全性確保と格納容器の小型化を両立する最適な設計条件を見つけることに成功した。〈原子力機構 こちら〉原子力機構高速炉サイクル研究開発センターが開発した新しいシミュレーション手法は、原子炉容器の内部から、冷却系配管、格納容器に至る広い領域で、相互の影響を自動的に考慮できるのがポイント。それにより、無限の組合せが考えられる設計条件から、安全性と経済性の両者を高い水準で満たす最適な設計を選び出し、開発リソースの最小化を図る。「ARKADIA」で機器設計の最適化を目指すナトリウム冷却高速炉は、受動的安全性(自然に止まる・冷える・確実に閉じ込める)、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、多様な熱利用の利点から将来の実用化が期待されているが、化学的に活性な金属ナトリウムの取扱いが一つの課題だ。同研究開発センターでは、新しいシミュレーション手法の有効性を確認するため、「原子炉の配管を流れる液体ナトリウムが漏えいし、燃焼したことで、広い範囲で圧力が上昇する」という事故を想定。配管からのナトリウム漏えい量、格納容器の内部圧力を評価し、高い安全性を保ちつつ格納容器の大きさを半分に小型化できる最適な設計条件を発見した。格納容器の小型化は、経済性の向上、耐震性の向上、建設工程の短縮、メンテナンスの簡素化など、多くの利点につながる。同日、記者発表を行った高速炉サイクル研究開発センター高速炉解析評価技術開発部の内堀昭寛氏は、原子炉の設計プロセスを変革する「ARKADIA」の今後の展開に向け、「先ずはターゲットとしているのは高速炉だが、炉型にかかわらず応用できるようさらに開発を進めていきたい」と、抱負を述べた。

- 04 Aug 2023

- NEWS

-

規制委 常陽に原子炉設置変更許可

原子力規制委員会は7月26日の定例会合で、日本原子力研究開発機構の高速炉「常陽」(茨城県大洗町、ナトリウム冷却型、熱出力100MW)について、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を決定した。原子力機構は、2017年3月に「常陽」の新規制基準適合性に係る審査を規制委員会に提出。規制委では、炉心設計・熱出力に係る申請内容の補正に伴い、およそ1年半の審査保留を挟み、6年余の審査期間を経て、2023年5月24日に審査書案を了承。その後、原子力委員会と文部科学相への意見照会、パブリックコメントを経て、原子炉設置変更許可となった。「常陽」は、高速増殖炉の基礎・基盤の実証、燃料・材料の照射試験、将来炉のための革新技術検証を使命に、1977年に初臨界に達した後、約71,000時間の運転実績を積んできた。実験装置のトラブルが生じ、2007年5月の定期検査入り以降、運転を停止中。原子力機構は、「常陽」の原子炉設置変更許可取得を受け、運転再開後、高速炉実証炉のための研究開発やがん治療への高い効果が期待されている医療用アイソトープの製造実証に活用していくとしている。〈原子力機構発表資料は こちら〉

- 28 Jul 2023

- NEWS

-

JAEA 英高温ガス炉の燃料製造技術開発に参画へ

日本原子力研究開発機構(JAEA)と英国国立原子力研究所(NNL)が共同で、英国の高温ガス炉実証炉用の燃料製造技術開発に取り組むこととなった。JAEAが7月19日に発表した。〈海外NEWS 既報 もご覧下さい〉多様な熱利用の可能性や優れた安全性を有する高温ガス炉は、ポーランド、中国、韓国、米国など、各国で開発が進められており、かつて英国でも1960~70年代に実験炉「Dragon」(熱出力20MW)が建設・運転されたことがある。英国では脱炭素化に向けた原子力利用の最有力候補として高温ガス炉に着目。2030年代初頭までの実証を目指している。2022年9月に英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は、英国高温ガス炉実証炉プログラムの実施事業者として、JAEA 、NNL他、英国企業からなるチームを選定した。〈JAEA発表資料は こちら〉同プログラムは、フェーズA:事前概念検討(2022年9月~23年2月)フェーズB:基本設計、採算性評価(~2025年3月)フェーズC:許認可、建設、詳細エンジニアリング・運転(2030年代初期)――での3段階で行われる。このほど、英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ、2023年2月にBEISの担ってきたエネルギー政策を引き継いだ)は、JAEAとNNLとのチームをフェーズBの事業者として選定し、合わせて、高温ガス炉実証炉用の燃料開発プログラムの開始を発表した。フェーズBとして1,500万ポンド(約27億円)、燃料開発プログラムのステップ1として1,600万ポンド(約29億円)の予算額がそれぞれ投じられる運び。JAEAは、高温工学試験研究炉「HTTR」(熱出力30MW、2021年7月に再稼働)の開発実績を有する。「HTTR」の核となる技術は世界有数の国産技術で、例えば、原子力用構造材として世界最高温度950℃で使用できる金属材料は国内メーカーによるもの。高温ガス炉は国産技術のみで建設可能だ。今後、JAEAは、NNLと連携した燃料製造技術開発を通じ、日本の高温ガス炉技術の国外実証、英国における社会実装を進め、これらの成果を国内の高温ガス炉実証炉計画に活かしていく。

- 20 Jul 2023

- NEWS

-

旧もんじゅサイト 新規炉建設計画が前進

廃止措置が進められている「もんじゅ」のサイトを活用した新たな試験研究炉の建設計画が具体化している。日本原子力研究開発機構は6月2日、文科省の作業部会会合で新試験研究炉の検討状況について説明。熱出力10MW級の中性子ビーム炉を基本案とする概念設計、敷地内の建設候補地における地質調査の進捗状況の他、新試験研究炉が主目的とする中性子利用に関し、「中性子小角散乱装置」、「中性子イメージング装置」など、幅広い産業利用に供する4つのビーム実験装置の設置に係る検討結果を紹介し、「最優先で設置し、新試験研究炉の存在意義のアピールが重要」とした。同機構の新試験研究炉推進室長の和田茂氏は、「最先端の利用をいかに実現するのか、最先端の研究をいかに地元貢献に展開するのか、これらに留意しつつ、関連コミュニティを巻き込んで活動を行う」と強調している。〈原子力機構発表資料は こちら〉新試験研究炉の着工・運転開始時期は未定だが、現在、概念設計を終え、許認可に向けて2022年度より詳細設計段階に入ったところだ。原子力機構では、設置許可申請の見込み時期を2024年中に提示する予定。作業部会の委員からは、今後の設計・運営に向け、産業界のニーズ、人材育成・技術継承における役割、学生や異分野に向けた啓発を考慮する必要性があげられたほか、規制対応や商業炉との対比の関連で、それぞれ「グレーデッドアプローチ」(分類したリスクに応じ最適な安全対策を講じていく考え方)による審査の合理化、メンテナンススケジュールのあり方についても意見が交わされた。原子力機構、京大、福井大は新試験研究炉の設置に向け5月8日に協力協定を締結(福井大にて、左から福井大・上田学長、京大・湊総長、原子力機構・小口理事長、原子力機構発表資料より引用)同作業部会は2020年に、新試験研究炉の炉型として、京大研究炉「KUR」の後継、幅広い学術分野での利用や産業分野への発展が見込まれることなどから、中出力炉(熱出力10MW未満程度)を「最も適切」とみて設計を進めていく考え方を示し、中核的機関として、原子力機構(試験研究炉の設計・設置・運転)、京都大学(幅広い利用運営)、福井大学(地元関係機関との連携構築)を選定した。

- 07 Jun 2023

- NEWS

-

「常陽」の審査完了へ RI国産化にも期待

原子力規制委員会は5月24日、日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」(大洗町、ナトリウム冷却型高速炉、熱出力100MW)について、新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、原子力委員会と文部科学省への意見照会、パブリックコメントを経て、正式決定となる運び。原子力機構は2017年3月、「常陽」の新規制基準適合性に係る審査を規制委員会に申請。炉心設計・熱出力に係る申請内容の補正に伴い、およそ1年半の審査保留を挟み、都合6年余の審査期間を経て、審査書案の了承となった。「常陽」は、高速増殖炉の基礎・基盤技術の実証、燃料・材料の照射試験、将来炉のための革新技術検証を使命に、1977年に初臨界に達した後、約71,000時間の運転実績を積んできた。現在、2007年度に実験装置のトラブルが生じ運転を停止中。2016年に高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉決定を踏まえ原子力関係閣僚会議が策定した「高速炉開発の方針」では、炉心燃料関連技術、ナトリウム取扱・主要機器関連技術など、高速炉特有の技術課題解決のための知見獲得、国際協力との相乗効果による開発推進の観点から、「常陽」の再稼働に向けて積極的に取り組むとされている。高速炉開発は非エネルギー分野での貢献も期待されており、原子力機構が昨秋開催した報告会での説明によると、現在、全量を海外に依存している医療用ラジオアイソトープの国産化に向けて、「常陽」を活用し、がん治療で世界的に注目されるアクチニウム225の製造実証を2026年度までに行うとしている。

- 24 May 2023

- NEWS

-

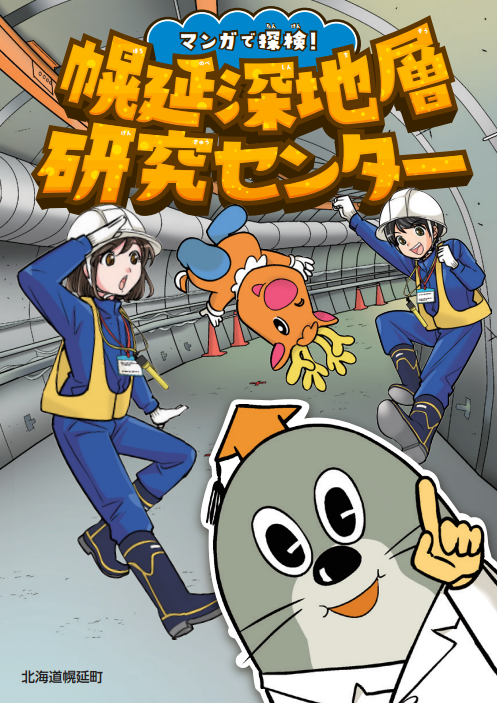

幌延町 地層処分の研究開発を子供向けに漫画で説明

幌延町は、日本原子力研究開発機構の幌延深地層研究センターで行われている高レベル放射性廃棄物の処分技術に関する研究開発について、次世代層への理解を深めることを目的とした冊子「マンガで探検! 幌延深地層研究センター」(A5判、32ページ)を制作した。3月31日より同町のWEBサイト上でも公開されている。冊子のあらすじは、千葉県から幌延町の祖父の家に遊びに来た姉弟「深井ちか」(中学1年)と「深井だいち」(小学4年)が同町トナカイ観光牧場のマスコットキャラクター「ホロベー」の案内で現地の名産「サロベツ合鴨」を用いたステーキ丼やラーメンを堪能。その後、幌延深地層研究センターPR施設「ゆめ地創館」に生息し地層処分の研究に詳しいというキャラクター「モグ太くん」に出会い、地下研究施設を見学するというもの。2人とも高レベル放射性廃棄物については何も知らない。「モグ太くん」はまず、「電気の作り方にはいろいろな方法があります」と話し、火力発電、水力発電、太陽光発電、風力発電について、それぞれ原理を説明し、各々が持つCO2排出や天候の影響を受けるデメリットをあげ、「どの発電方法もいい部分ばかりではありません」と説く。原子力発電についても、略図を示しながら「ウランなどの原子が核分裂したときに発生する熱で水を沸かしてタービンを回すことで発電します」と、原理を説明。「発電工程において二酸化炭素を発生しないのが特長です」とメリットをあげる一方、「私たちの生活を便利にしてくれますが、放射性物質ができる」と話し、原子力発電における地層処分の必要性の理解に導く。2人は地下350mの研究施設を見学するが、「深井だいち」君の「ガラス固化体が埋まるってこと~?」との疑問に対し、「モグ太くん」はフリップを示し、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはしない研究終了後は、施設を埋め戻す研究実施区域に放射性廃棄物を捨てない。また、一時的に貯蔵もしない――とする研究施設に係る地域との約束を明示。地下坑道を歩きながら研究者から「ガラス固化体と同じ温度にするために電気ヒーターを設置し、地下水を注入して岩盤の温度や水分の変化を調査したり…」などと説明を受け、研究の実態を理解する。冊子の制作はビジネス書の漫画化で多くの実績を有するトレンド・プロが手掛けた。今回、監修に当たった北海道大学工学研究院教授の小崎完氏は、「『科学的厳密性』と『わかりやすさ』は多くの場合相反する。小さなお子さんに対して、道北・幌延町の魅力とともに、そこで行われている高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究とその研究施設を『厳密』かつ『わかりやすく』紹介することは容易ではない」と、コメントしている。

- 13 Apr 2023

- NEWS

-

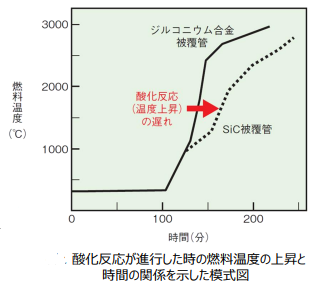

原子力機構 事故耐性燃料の早期実用化を目指し開発に取り組む

原子力の革新的安全性向上に向けた取組の一つとして、事故耐性燃料(ATF)の開発が国内外で進められている。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、燃料被覆管を金属でコーティングすることなどにより、酸化や水素発生を防ぎ安全性を高めるもの。将来的には革新型軽水炉への適用も視野に、できるだけ早期の実用化を目指している。日本原子力研究開発機構の大井川宏之理事は、4月4日の原子力委員会定例会合で、日本におけるATF研究の現状と今後の見通しについて説明した。福島第一原子力発電所事故では、ジルコニウム合金被覆管の酸化により温度が急上昇し、水素発生に至ったことから、これを抑制・緩和することで事故への対処時間を引き延ばすことが可能となる。日本におけるATF開発は、2015年頃より本格的に開始されており、原理実証、工学実証と段階を経た後、2030~35年頃に実用化される見通し。メーカー各社が開発に取り組むATFの候補材料としては、「炭化ケイ素燃料被覆管」(BWR・PWR用、東芝エネルギーシステムズ他)、「改良ステンレス鋼被覆管」(BWR用、日立GE/グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)、「クロムコーティング被覆管」(PWR用、三菱重工業/三菱原子燃料)があり、原子力機構は、共通基盤技術開発、事業者間の連携推進に当たる。大井川理事は、これらATF要素技術開発に係る試験・評価、さらに、米国、フランスにおけるATF開発の状況について説明した。委員から日本のATF開発の課題について問われたのに対し、大井川理事は「照射炉を持っていないことが大きなネック」と、技術基盤に係る弱みに懸念を示した。実際、新型燃料開発では、海外試験炉や国内加速器施設を用いた試験データ取得が行われている。原子力機構では、2022年3月、12月に、ATF開発に関し国内のステークホルダーが一堂に会するワークショップを開催しており、その中で、同機構の技術担当者は「ATFは、短期的な経済合理性だけならば、開発が先行する米国から購入する方法もあるが、中長期的に技術基盤・人材の維持・確保を考えた場合、自主開発が必要」などと、開発の意義を強調している。

- 10 Apr 2023

- NEWS

-

QST・小安理事長が就任 「科学によって課題を解決」と抱負述べる

QST・小安理事長©QST量子科学技術研究開発機構(QST)の新理事長に、小安重夫氏(元理化学研究所理事)が4月1日付で就任した。QSTは放射線医学総合研究所を前身とし、2016年4月に日本原子力研究開発機構の量子ビーム研究と核融合研究開発に関する業務を統合し発足。同氏は2代目理事長となる。小安理事長は4月1日、就任挨拶を発表した。就任に際し、同氏は、人類の活動によって生じた海洋汚染、気候変動、資源の枯渇など、地球規模の課題を列挙し、「科学に携わる私たちには、持続可能な循環型地球社会を目指し、科学によって課題を解決する使命がある」と強調。QSTが取り組む重粒子線がん治療、核融合エネルギーに係る研究開発、量子技術を活かした新たな研究分野の開拓などを展望し、「研究活動を通じて新たな価値を創出・提供し、健康・長寿社会の実現、持続可能な環境・エネルギーの実現、さらにこれを支える人材育成に貢献する」と抱負を語った。退任する平野俊夫理事長は、QST発足から7年間、初代理事長として2法人統合によるシナジー効果発揮に努め、新組織の基盤を確立。就任以来、「がん死ゼロ健康長寿社会の実現」を目指し、既存病院建屋にも設置可能な次世代がん治療装置「量子メス」の開発に取り組んできた。QST職員への退任挨拶の中で、同氏は、日頃から口にしてきた「己を知り、己を磨き、己を誇る」、「目の前の山を登りきる」、「夢は叶えるためにある」と、改めて訓示。謙虚な気持ち、挑戦する意志、高い志と理念を持つ重要性を強調し、「新しい世界を切り開いて欲しい」と、期待を寄せた。

- 03 Apr 2023

- NEWS

-

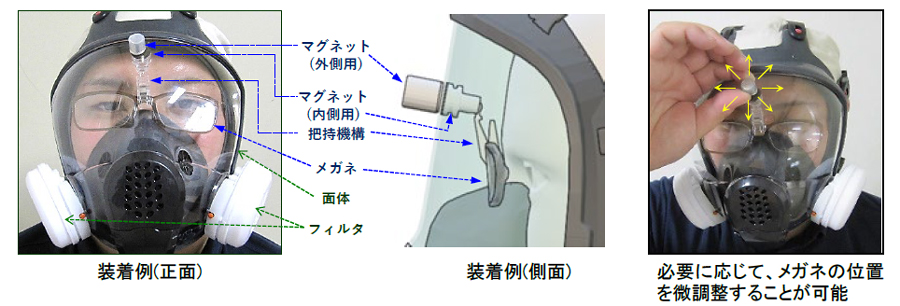

原子力機構 全面マスク対応眼鏡を開発

日本原子力研究開発機構の研究グループはこのほど、全面マスク装着時、その機能を損なうことなく眼鏡をかけた状態でも作業ができる「全面マスク用マグネット固定方式眼鏡」を開発。同機構のMOX燃料製造技術開発施設における汚染検査作業での運用を開始するとともに、自衛消防班(核燃料サイクル工学研究所所属)にも配備した。今回開発された眼鏡は、理化学・保安用品を手がけるコクゴから3月1日より発売されている、〈原子力機構他発表資料は こちら〉眼鏡の各パーツ名称(パリミキホームページより引用)全面マスクは、その構造上、テンプルの付いた眼鏡をかけた状態で装着すると、顔面とマスクの間に隙間ができ気密性が損なわれることから、被ばく管理を要する原子力施設での作業者支障が生じるなどの懸念があった。実際、研究グループが実施した眼鏡(市販品)をかけた状態での全面マスクの漏れ率試験によると、かけていない状態に比べ、防護係数(呼吸用保護具の防護性能を表す指標)が大幅に低下することが示されている。そのため、研究グループでは、テンプルがなくマグネットにより固定できる方式を採用した眼鏡を開発した。視界を妨げない額などの位置に、全面マスクの外側と内側のそれぞれ、眼鏡を固定できるマグネットをマスク本体を挟む格好で取り付け、眼鏡を固定。マスク外側のマグネットを動かすことで内側のマグネットも動き、マスクを外すことなく眼鏡の位置を微調整することが可能な仕組みとなっている。レンズ、リム、ブリッジが一体型の構造で、誰でも簡単に確実な装着が可能だ。材質は落下などによる破損防止のため、プラスチック製を採用。度数は多くの人が使用できるよう、近眼用と老眼用で計7種類を用意している。「全面マスク用マグネット固定方式眼鏡」の適用分野に関し、研究グループでは、全面マスクの種類によらず汎用性が高いことから、原子力施設における安全対策への貢献のみならず、化学施設、医療施設、消防施設を有する防災機関でも利活用できると期待。一方で、磁力を用いることから、心臓ペースメーカー装用者への対応なども今後の課題として指摘している。

- 02 Mar 2023

- NEWS

-

人材育成でシンポ 学校教科書調査についても発表

「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、大学・高専、行政機関、地方自治体等からなる原子力人材育成のプラットフォーム))の2022年度シンポジウムが2月14日、都内で開催された(日本原子力研究開発機構主催、オンライン併用)。1年間の活動成果を報告するとともに、原子力人材育成に資するデータ収集・分析など、3つのテーマを設け議論。次世代人材育成のテーマでは学校教科書の原子力や放射線に関わる記述についても取り上げられた。同ネットワークの運営委員長を務める原産協会の新井史朗理事長は、開会に際して挨拶。先に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」の中、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに、原子力を最大限活用する」方針が示されたことに言及し、「原子力に関わる人材育成の課題解決に向けて、共通の思いを新たにしてもらい」と述べたほか、「機関横断的な活動の成果が一層実りあるものとなって欲しい」と、有意義な議論を期待した。原子力人材育成に資するデータ収集・分析に関し、日本原子力文化財団は、毎年実施している「原子力に関する世論調査」(全国15~79歳の男女対象)について紹介。直近の2021年度調査から、「若年層は他の年代より、今後の原子力発電の利用に対する肯定意見の割合が多い」との分析結果を示した。調査結果を説明する杉本純氏 ©︎Japan Nuclear Human Resource Development Networkまた、次世代人材育成のテーマでは、元京都大学教授で日本原子力学会教科書調査ワーキンググループ主査を務める杉本純氏が小中高校の教科書のエネルギー、環境、原子力、放射線に関わる記述の充実化に向けた調査結果を説明。同調査では、教科書改訂などの時宜をとらえ、対象学年・教科は調査年次により異なるが、1996年以降、これまでに17件の報告書を発表し、文部科学省、教科書出版会社などに提言を行ってきた。例えば、昨夏、報告書が発表された2022年度使用開始の高校教科書を対象とした調査は、地理歴史、公民、理科、保健体育、家庭、工業について、計11科目・72冊の教科書を対象に実施。新設された「公共」(公民の1科目)に関連し、社会系の教科について、再生可能エネルギーのメリット・デメリットや、エネルギー供給の安定性、安全性、環境への影響にも言及するよう提言。また、原子力エネルギー利用についての学びに関し、「考えるべき視点が様々かつ一教科の学びで完結しない」、「それゆえに、新学習指導要領が掲げる『主体的・対話的で深い学び』を展開できる」とした上で、調べ学習、ディベート、観察・実験を採り入れるなど、教科横断的な関連を理解させる工夫を要望している。杉本氏は、同WGの報告書がメディアで取り上げられた事例も紹介。今後の活動として、「現場の先生方、教科書会社で執筆している担当者と直接の意見交換も行いたい」などと述べた。

- 22 Feb 2023

- NEWS

-

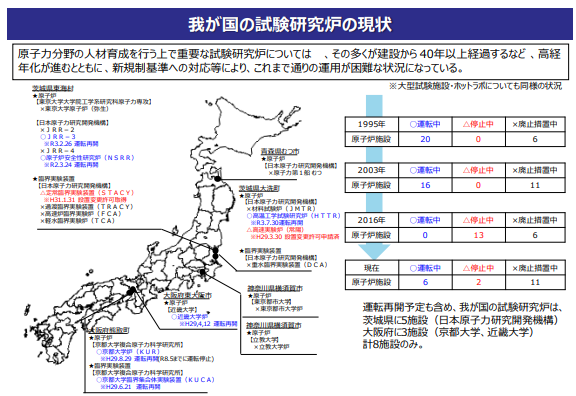

文科省作業部会 研究炉を取り巻く環境に警鐘

文部科学省の原子力研究開発・基盤・人材作業部会(主査=寺井隆幸・東京大学名誉教授)は12月13日、中間まとめ「わが国の試験研究炉を取り巻く現状・課題と今後の取組の方向性について」を概ね了承した。同作業部会では、わが国の原子力人材育成・研究開発を支える観点から、国内試験研究炉の重要性を取り上げ、日本原子力研究開発機構より、「もんじゅ」サイトにおける新たな試験研究炉の設計活動、廃止が決定した材料試験炉「JMTR」についてヒアリングを行うなど、検討を進めてきた。中間まとめでは、国内試験研究炉の多くが廃止措置に移行してきた背景要因として、建設から長期を経た施設の老朽化・高経年化所期の目的を(一定程度あるいはすべて)達成したこと新しい炉に機能を集約した結果としての合理化新規制基準への適合に必要な対策工事に係るコスト等を勘案したときの費用対効果――を列挙。東日本大震災以降の運転再開の動きに触れつつも、「わが国の原子力産業や関連の学術研究を支える基盤の脆弱化とともに、人材や技術の継承が大きな危機に直面している」と、警鐘を鳴らしている。「もんじゅ」サイトに計画される新たな試験研究炉のイメージ(文科省発表資料より引用)その上で、これまで試験研究炉に係る多くの知見・技術を蓄積してきた原子力機構の役割に改めて期待。現在、「もんじゅ」サイトに設置する新たな試験研究炉の概念設計・運営に向け、中核的機関として、原子力機構(試験研究炉の設計・設置・運転)、京都大学(幅広い利用運営)、福井大学(地元関係機関との連携構築)が選定され、原子力機構を中心に、利用ニーズを有する大学、産業界、地元企業などからなるコンソーシアム委員会を組織し検討が進められている。これに関し、今回の中間まとめでは、「2026年の京都大学試験研究炉『KUR』の運転停止・廃止措置移行後、研究開発・人材育成基盤となることへの期待は高く、さらに立地地域との共創により、長期的な利用基盤形成を図っていくことで、新たな試験研究炉が新しい社会的価値を発現するモデルとなる」と評価。今後、建設予定地の確定に向けた地質調査など、必要な取組を着実に進めていくよう求めている。新たな試験研究炉については、中性子ビーム利用を主目的とした汎用性の高い中出力炉(熱出力10MW未満程度)に絞り込んだ上で、年度内の詳細設計段階への移行を目指しており、既設の研究炉「JRR-3」や大強度陽子加速器施設「J-PARC」との相乗効果も期待されている。

- 16 Dec 2022

- NEWS