キーワード:米国

-

米WH社、U235の濃縮度が6%の試験用燃料集合体を商業炉に装荷へ

米国のウェスチングハウス(WH)社は1月27日、同社が進めている「高エネルギー燃料開発構想」で初めて、U235の濃縮度が最大で6%という次世代型の先行試験用燃料集合体(LTA)を国内の商業炉に装荷すると発表した。WH社の計画では、サザン・ニュークリア社がジョージア州で運転しているA.W.ボーグル原子力発電所2号機(PWR、121.5万kW)に、濃縮度6%の先行試験燃料棒が各1本含まれるLTAを4体装荷する予定。両社は同日、そのための契約を締結している。ただし、原子力規制委員会(NRC)がサザン・ニュークリア社に発給した現行の認可では、燃料内のU235の濃縮度は5%までしか許されていない。このためWH社は、サザン・ニュークリア社による認可の修正要請をNRCが承認し次第、2023年にも米エネルギー省(DOE)およびDOE傘下のアイダホ国立研究所の協力を受けてLTAの製造を開始。その年の秋にボーグル2号機で燃料交換を実施する際、サザン・ニュークリア社は同LTAを装荷する方針である。WH社は現在、福島第一原子力発電所事故を受けてDOEが2012年に開始した「事故耐性燃料(ATF)開発プログラム」に参加しており、同社製のATF「EnCore」を開発中である。同プログラムではWH社のほかに、フラマトム社やライトブリッジ社、米GE社と日立製作所の合弁事業体であるグローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社などが産業界から参加。2022年頃を目途に3段階でATFを開発・実証することになっている。WH社はまた、電気事業者が燃焼度を高くできる燃料を使用し発生エネルギーの量を増加できるよう、「高エネルギー燃料開発構想」で濃縮度を高めた燃料を開発している。同構想では、現在18か月の運転期間を24か月に延長することも研究中で、これにより電気事業者は、停止期間を短縮しコスト削減が可能になるとしている。今回のLTAでWH社は、商業炉を長期的に運転するための安全性や経済性、効率性の向上対策を模索。具体的には、酸化クロムや酸化アルミを少量塗布した「ADOPT燃料ペレット」、腐食耐性や変形耐性を向上させるという「AXIOM合金製被覆管」やクロムを塗布した被覆管、先進的な燃料集合体設計の「PRIME」などを活用している。このうち、ADOPTペレットとクロムを塗布した被覆管は、DOEのATFプログラムの下で開発した「EnCore」技術の一部であり、これらによって温度許容度や耐久性等が大幅に改善されたと強調している。サザン・ニュークリア社のP.セナ上級副社長は、「我々が最優先とするのは絶対的に安全なプラントで周辺住民や従業員の安全と健康を守ることだが、画期的な燃料技術によって顧客に年中無休で電力を供給する能力や発電所全体の信頼性が高まる」と指摘。規制の基準値を超える濃縮度のLTAを装荷することで、先進的燃料技術の商業利用が一層進展し、今後数10年にわたってクリーンで安全、信頼性の高い無炭素電力を供給する能力が増強されると述べた。(参照資料:WH社、サザン・ニュークリア社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 01 Feb 2022

- NEWS

-

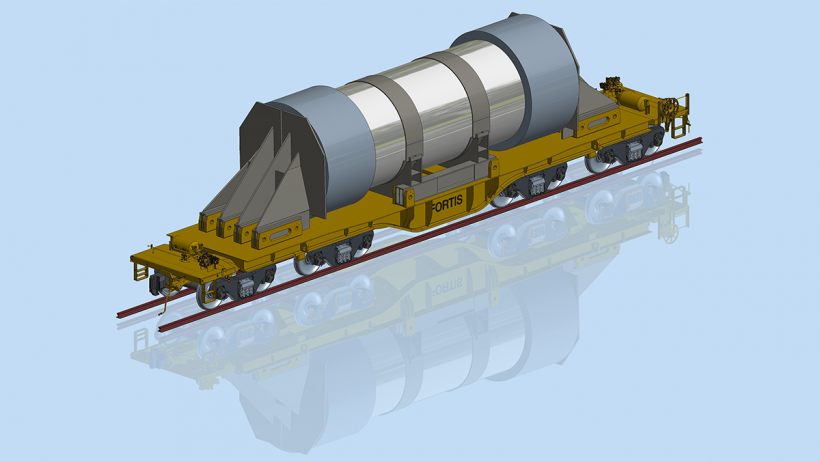

米エネ省、使用済燃料輸送車両の試作と試験で提案募集

米エネルギー省(DOE)は1月24日、原子力発電所の使用済燃料、および高レベル放射性廃棄物(HLW)を輸送する8軸(車輪が8対=16輪)の鉄道車両「Fortis」でプロトタイプを製造し試験する業務について、「提案募集(RFP)」(=発注側であるDOEの要件を記した文書)を産業界に向けて発出した。「Fortis」は、放射性廃棄物の専用キャスクのような大型コンテナの積載に適した極めて頑丈な設計。輸送時の状態を計測し、リアルタイムで監視者に伝えるハイテク計測機器を搭載している。予備設計はすでに2021年初頭、DOE傘下のパシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)の技術支援により完成しており、プロトタイプの製造・試験許可も同じ頃に米鉄道協会(AAR)から取得済みである。DOEはまた、「Fortis」のほかにHLWを専門に輸送する12軸の車両「Atlas」も開発しており、そのプロトタイプではすでに試験を実施中。DOEはこれら2つの開発を通じて、2027年までに放射性物質を安全かつ効率的に輸送する能力を獲得する方針である。米国では「1982年放射性廃棄物政策法」の規定により、全米の原子力発電所敷地内や中間貯蔵施設に保管されている放射性廃棄物をDOEが処分場まで輸送し、処分することになっている。DOEによると「Fortis」の開発は、使用済燃料とHLWの将来の輸送に備えて盤石な輸送能力を得るという取り組みの一環。使用済燃料を封入したコンテナは重さ80~210トンだが、米国ではトラック輸送の法定重量制限である約40トンを大幅に超えてしまうため、これらの輸送では鉄道を使うことが推奨されている。DOEは今回、3月21日までの期間にRFPで募集する提案の項目として、「Fortis」の製造のほかにハイテク・センサーやモニタリング装置を備えた輪軸の入手、高レベル廃棄物の輸送に特化したAARの厳しい性能基準「S-2043」で要件の1つとなっている車両試験の実施、などを盛り込んだ。「Fortis」の設計書は、RFPの結果に基づきDOEが実施契約を結んだ企業に提示することになるが、開発プロジェクトの製造と試験では引き続き、PNNLの技術支援を受けるとしている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 26 Jan 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見

原産協会の新井史朗理事長は1月21日、理事長会見を行い、記者からの質疑に応じた。年明け初となる今回の会見では、原産協会・今井敬会長の年頭所感および理事長メッセージ「2022年の年頭にあたり」を配布。新井理事長は、「わが国と世界の原子力界 主な動き 2021」(原子力産業新聞取りまとめ)から、2021年の国内外における「原子力活用の気運の高まり」となる出来事を振り返った上で、2022年に原産協会として取り組む「原子力発電に対する理解の獲得」、「福島復興支援」、「人材確保・育成」、「国際協力」について説明した。元旦には主要メディアで、米国テラパワー社と同エネルギー省(DOE)による高速炉開発計画に日本原子力研究開発機構と三菱重工業が参加するとの報道があったほか、1月6日には萩生田光一経済産業相とジェニファー・グランホルムDOE長官との間でエネルギー政策に関するテレビ会談が行われ、革新炉開発に係る協力促進の方向性が確認された。こうした国際協力の動きについて記者から質問があったのに対し、新井理事長は、高速炉開発について、日本が進める核燃料サイクル政策上、「廃棄物の有害度低減や資源の有効利用」の観点から改めてその重要性を述べ、「国内の原子力技術開発・人材育成にもつながるもの」と歓迎。また、2021年12月にカナダ・オンタリオ州電力(OPG)が新たに建設する小型モジュール炉(SMR)としてGE日立・ニュークリアエナジー社製「BWRX-300」が選定されたことについて、「大変意義がある」とする一方、広大な国土であるが故の電力系統連系の困難さ、大型炉の持つスケールメリットにも言及し、SMR開発に関し各国の事情に応じた取組の必要性を述べた。

- 24 Jan 2022

- NEWS

-

台湾問題と日本のエネルギー政策

アップデート11月5日、ドイツのフリゲート艦「バイエルン」が東京港へ入港した。ドイツ海軍の艦艇が日本に寄港するのは20年ぶりのことだ。また、今年は英国海軍の空母「クイーン・エリザベス」、フランス海軍の攻撃型原子力潜水艦「エムロード」などが相次いでアジア太平洋地域を訪れ、周辺国を巻き込んだ米国と欧州主要国によるこの海域での洋上訓練も数多く行われた。さらに、第1次政権の際に安倍晋三元首相が提唱した日本、米国、オーストラリア、インドによる“QUAD(クアッド)”の連携が一段と強化され、米国、英国、オーストラリアの3か国首脳は9月15日のオンライン共同会見で“AUKUS(オーカス)”の新たな枠組みを表明している。こうした日米欧にインド、オーストラリアなどを加えた安全保障上の結び付きは、明らかに中国を意識したものだろう。より具体的には、台湾情勢が影響しているのではないか。特に大きな特徴は、地理的には遠く離れた欧州が南シナ海、東シナ海、台湾海峡における中国の動きを強く牽制していることだ。政治的には民主主義国による価値観の共有、経済的には台湾企業の持つ半導体製造技術の中国への流出阻止──一般的にこの2つが主な理由とされている。特に重視されているのは半導体だ。新型コロナ禍からの経済活動再開に当たり、世界の主要産業は半導体不足に直面、今やそれなくして経済が成り立たないことを再確認した。インテル、アップルなどから最先端半導体の製造を請け負っている台湾のTSMCは、世界で唯一10ナノメーター以下の微細加工技術を持つファウンドリに他ならない。このTSMCを中心に台湾メーカーは世界の半導体ファウンドリにおいて7割のシェアを有している(図表1)。AIや通信分野では既に最先端に近い技術を獲得した中国だが、半導体だと3、4世代遅れているのが実情だ。台湾の統一を成し遂げることは、即ち半導体製造技術でも同国がトップランナーになることを意味する。今年4月16日、ワシントンを訪問した菅義偉首相(当時)とジョー・バイデン大統領による日米首脳会談を受けた共同声明には、「両国の安全及び繁栄に不可欠な重要技術を育成・保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンについても連携する」とあった。TSMCは、最先端の半導体工場をアリゾナ州フェニックスに建設中であり、先端半導体工場を熊本県菊池郡菊陽町に建設する計画を発表している。これは、TSMCにとっても、日米にとっても、台湾有事に備えたリスクヘッジの一環だろう。もっとも、米欧主要国が台湾問題に深刻になっているのは、民主主義や半導体だけが理由ではない。より以上に緊迫した問題は安全保障である。それは、日本のエネルギー問題にも大きな影響を及ぼす可能性があるのではないか。 米国、欧州主要国は何を懸念しているのか?ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の推計によれば、昨年、世界のなかで最も国防費の支出が大きかったのは米国の7,782億ドルだ(図表2)。それに次ぐのが中国の2,523億ドルである。日本の防衛費が1990年代後半からほぼ横ばいなのに対し、中国は過去20年間に亘って年率12.9%の高い伸びを維持してきた。その中国が最も重視しているのは海軍力及び空軍力の強化だろう。1927に創設された人民解放軍は、元々、抗日戦及び国民党軍との戦いが最大のミッションだった。また、1950年6月〜1953年7月の朝鮮戦争、1979年2〜3月にベトナムとの間で戦った中越戦争、インドやロシアとの国境を巡る緊張関係に関しても、中国が経験した主要な実戦の主戦場は陸だ。従って、1970年代まで、人民解放軍と言えば陸軍が主だった。しかしながら、15世紀半ばに始まった大航海時代以降、ポルトガル、オランダ、英国、そして現在の米国を含め、制海権を握れる海軍力が覇権国になる上で鍵となる要素に他ならない。さらに、第2次大戦では空軍力、戦後は核戦力、そして今はサイバー空間と宇宙の重要性が急速に高まりつつある。同時に抑止力とされているのが核弾頭を搭載できる大陸間弾道弾だ。中国は、なかでも衛星などから事前に発射準備を捕捉できる陸上発射型ではなく、海中から打ち上げることができる潜水艦発射型大陸間弾道弾(SLBM)の開発に注力している模様である。SLBMは高い技術力を要する一方で、発射の兆候が極めて捕捉し難く、迎撃が困難だからだろう。中国は2016年頃にSLBM「JL-2(巨浪2号)を実戦配備したが、その射程は7,000km程度のようだ。中国近海の東シナ海、南シナ海、フィリピン海から発射して、インドを含むアジア全域を圏内に捉えられるレンジを持つ。しかしながら、この海域から米国東海岸までの距離は1万2,000㎞を超えるため、JL-2では米国全土を射程に捉えることはできない。一方、現在、開発が最終段階にあると見られるJL-3(巨浪3号)は、射程が1万2,000㎞に達す見込みだ。台湾周辺からロンドンまでの距離は1万㎞なので、JL-3は米国のほぼ全土、欧州全域を射程内に収めることになりかねない(図表3)。東シナ海、南シナ海、そしてフィリピン海の海中における中国潜水艦の行動をリアルタイムで把握できるのは、台湾のみと言われている。仮に台湾が中国に統一された場合、安全保障のバランスは大きく変化するだろう。米国、欧州が直接のSLBMによる脅威に晒されることになるからだ。米欧主要国が台湾問題に真剣にならざるを得ないのは、自らが軍事的リスクに直面しているからではないか。もちろん、先制核攻撃は当然ながら報復攻撃を受けることになる。それは、世界が滅亡するシナリオに他ならない。従って、核保有国が非核保有国を攻撃する場合か、テロリストなど国家を持たない組織による攻撃以外、現代の戦争において核の使用は不可能と言えるのではないか。もっとも、このバランスはある大国が核兵器を保有することにより、他の大国に核兵器を使わせないとの戦略で成り立っている。中国のSLBMが米国全土、欧州全域を射程圏内に置くとすれば、それは中国の国際的な発言力に大きな影響を与えることになるだろう。 2024~27年に東アジアの緊張が高まるリスク中国と台湾の間では、戦後、台湾海峡を挟んで今の2政治体制状態になって以降、深刻な軍事衝突になりかねない危機が3回あったと言われている。このうち、第1次は1954〜55年、第2次は1958年であり、いずれも1979年の米中国交正常化以前の事件だった。これに対して、第3次台湾海峡危機は1995〜96年であり、それほど遠い昔ではない。1995年6月、独立派の李登輝総統(当時)が母校であるコーネル大学での講演のため米国を訪問、敏感に反応した中国人民解放軍は台湾周辺で大規模な軍事演習を行った。この圧力に対して、米国のビル・クリントン大統領は空母『ニミッツ』、『インデペンデンス』を中心とする2個の空母打撃群を台湾海峡へ派遣、一触即発の事態に至ったのだ。もっとも、当時、米国と中国の海・空軍力の差は歴然としており、結局、中国が矛を収めるかたちで危機は収束した。この苦い経験は、中国による海・空軍力強化の強い動機になり、1998年にウクライナから空母『ワリヤーグ』(現在は人民解放軍の空母『遼寧』)を購入したと言われている。現在の中国の軍事力だが、今年6月17日、米国連邦議会上院歳出委員会の公聴会に出席したマーク・ミリー統合参謀本部議長は、「近い将来、中国が台湾を掌握するほどの軍事的能力を持つことはない」と語った。これが米軍制服組トップの現状認識だろう。一部のメディアは台湾海峡有事のリスクを強調するものの、日米欧の安全保障担当者の間で中国が軍事的に台湾を制圧するとの見方は少なく、恐れているのは全く別のシナリオなのではないか。現在の蔡英文台湾総統の任期は2024年5月までだ。台湾は選挙により次期総統を選出するが、中国が目指すのは親中派の政治家を後継者に据えることだと考えられる。新たな台湾の政権が統一促進の政策を採れば、当然、独立維持派は強く反発し、反行政院(政府)運動が盛り上がる可能性は強い。一部が暴徒化して行政組織や議会へ乱入、空港を占拠するかもしれない。この時、新総統は中国に治安維持のため協力を要請、大陸から人民武装警察隊が派遣され、暴徒化した民主体制維持勢力を警察力により鎮圧、台湾の統一を内側から一気に進めるのだ。これと似たシナリオを世界はつい先ごろ別の場所で目撃した。言うまでもなく香港である。日米欧の対応が非常に難しいのは、これは法制上は中国の内政問題であるからに他ならない。日本は1972年9月の日中国交正常化、そして米国は1979年1月の米中国交正常化により、中国の主権が中華人民共和国にあり、台湾は中国の一部であると認めた。現在、台湾を国家として承認、国交関係を持つ国は15ヶ国しかなく、そのなかにG7をはじめとした先進国は含まれていない。中国が軍隊を使うミスを犯せば米国は再び台湾海峡に空母打撃群を派遣、欧州も協力して全力でその動きを阻止すると考えられる。しかしながら、警察力による治安維持の場合、反民主的であると抗議し、経済制裁を課すことが精一杯であり、実力を持って阻止するのが極めて難しいことは香港で証明された。つまり、習近平中国国家主席にとり、香港は台湾の統一へ向けた格好のシミュレーションだったと言えるだろう。そして、日米欧は外交的な抗議以外にこれに手出しができず、香港にアジアの拠点を置く先進国の金融機関は1社もこの地域から撤退していない。中国人民解放軍は、2027年8月1日に建軍100周年を迎える。また、中国共産党による1期5年2期までの内規を改正し、3期目に突入すると見られる習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)の任期は2027年11月までだ。つまり、中国にとって2027年は非常に重要な年になる。習主席は、薄熙来共産党中央政治局委員兼重慶市党委員長にはじまり、腐敗撲滅運動の下で数々の政敵を失脚させてきた。このなかには、周永康共産党政治局常務委員や令計画人民協商会議副主席など超大物の政治家の他、徐才厚上将(共産党中央軍事委員会副主席兼党中央政治局委員)、郭伯雄上将(党軍事委員会第一副主席兼党中央政治局委員)など、人民解放軍の制服組トップも含まれている。中国共産党には江沢民元国家主席に連なる上海閥、胡錦涛前国家主席、李克強現国務院総理などが属する共青団(共産主義青年団)、そして革命期の元老の子孫である太子党・・・3つの派閥があるとされてきた。共産党八大元老の1人である習仲勲党中央政治局委員を父に持つ習主席は、一般的に太子党と見られている。共産党総書記に就任した当初、習主席は共青団系と組んで上海閥の弱体化を図り、それを成し遂げて以降は共青団を追い落すことで自らの権力基盤を強化してきたと言えるだろう。しかしながら、9千万人の団員を持つとされる共青団は中国の権力基盤に浸透した強固な組織であり、人民解放軍と共にその力は依然として強いと考えられる。粛清には恨みや怒りが付き物であることから、習主席が仕返しを心配せず引退するためには、もう1期を全うして建国以来の悲願である台湾統一を達成する必要があるのかもしれない。つまり、蔡英文台湾総統が退任する2024年から、習近平中国国家主席が第一線を退く2027年まで、東アジアの緊張感が極めて高くなる可能性がある。その中心にあるのが台湾だ。このシナリオが大きく間違っていないとすれば、その影響は東アジア地域だけでなく世界全体に及ぶことが予想される。緊張と分断は経済にとって大きなリスクであり、日本は有事に備える必があるのではないか。 原子力の平和利用が安全保障を担保する中国人民解放軍が海・空軍力を強化しているのは、台湾を軍事力により制圧するためではなく、治安維持のための警察力によって統一した台湾を防衛するためと考えれば納得できる。米国全土、欧州全域を射程圏内に捉えるSLBMの開発も、台湾への主権を認めさせるためのツールなのではないか。日本にとって台湾が経済的に重要な意味を持つのは、半導体だけが理由ではない。日本が輸入している石油、石炭、天然ガスを含む多くの資源が、南シナ海から台湾沖を通って東シナ海へ抜けるルートを通過するからだ。即ち、台湾は日本にとってのシーレーンのど真ん中に位置している。仮に台湾が中国に統一され、日米欧と中国の緊張関係が高まれば、日本はシーレーンが寸断されることにより、資源確保で極めて厳しい状況に陥る可能性があるだろう。エネルギーに関して、再エネの拡大は自給率を上げる上での重要な対応策の1つと言える。もっとも、今年、異常気象に見舞われたスペインで風不足から風力発電が機能しなかったように、再エネの普及には安定的な電源によるバックアップが欠かせない。地球温暖化問題だけでなく、安全保障上の脅威を考えた場合、天然資源に恵まれない日本では原子力の活用が必要だ。岸田文雄首相は経済安全保障を重視、担当大臣を置いた。しかしながら、10月22日に閣議決定された『第6次エネルギー基本計画』は、率直に言って安全保障の概念が抜け落ち、極めて中途半端なものとなった感が否めない。国際情勢と内政・外交をしっかり連動させないと、国民の安全と安心は守れないだろう。

- 06 Dec 2021

- STUDY

-

米ホルテック社、SMRの建設目指し現代建設と事業協力契約を締結

米国のホルテック・インターナショナル社は11月22日、子会社のSMR社(SMR, LLC)が開発中の小型モジュール炉(SMR)「SMR-160」を世界市場で建設していくため、韓国の現代建設(HDEC)と事業協力契約を締結したと発表した。ホルテック社は、同SMRで2025年までに米原子力規制委員会(NRC)から立地建設許可の取得を目指しており、NRCとの関係協議はすでに始まっている。設計認証(DC)審査は未だ申請していないが、初号機の建設候補地としてはニュージャージー(NJ)州のオイスタークリーク原子力発電所の跡地、あるいは南部の2州を検討中。同発電所は2018年9月に閉鎖され、ホルテック社は事業者のエクセロン社から所有権を受け継いでいる。HDEC社は今回の契約に基づき、ホルテック社の主要なEPC(設計・調達・建設)契約企業として「SMR-160」標準設計の完成に協力するほか、同設計を採用した発電所をターンキー契約でグローバルに建設していく。具体的には、発電所BOP(主機以外の周辺機器)の詳細設計を担当し、発電所全体の建設仕様書も作成。SMRの標準設計と建設予定地等で承認が得られた場合は、建設プロジェクトの施工者となり、実際のEPC業務と建設工事を実施することになる。ホルテック社によると、この契約を通じて両社は世界中の顧客の要望に沿って最も競争力のある価格で建設プロジェクトを遂行する。ただし北米市場に関しては、同社が米国の大手建設企業と結んでいた既存の誓約に合わせて、HDEC社の参加持ち分を確保する。ホルテック社は建設プロジェクトのアーキテクト・エンジニアとして、主要機器を米国内の製造施設や国際的なサプライチェーンから調達する一方、計装・制御(I&C)については三菱電機から、燃料は仏フラマトム社からそれぞれ調達する方針だ。ホルテック社の「SMR-160」は、ポンプやモーターなどの駆動装置を必要としない電気出力が最大16万kWの軽水炉型SMRで、受動的安全システムを備えている。同設計はまた、輸送部門で使用する水素や工業利用のための熱を生産することも可能な柔軟な設計であるため、脱炭素化という世界潮流にも適合。ホルテック社は、建設プロジェクトにともなう資金の調達や建設地における部品調達などについても、HDEC社と協力していくとしている。ホルテック社のSMR開発に関しては、米エネルギー省(DOE)が2020年12月に「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」における支援対象の一つとして選定した。7年間で合計1億4,750万ドルを投資する計画で、このうち1億1,600万ドルをDOEが負担。残りの3,150万ドルがホルテック社側の負担分であり、初期段階の設計・エンジニアリングや許認可手続き関係の作業が行われている。また、カナダ原子力安全委員会(CNSC)は、同設計がカナダの規制要件に適合しているかという点について「許認可申請前設計審査(ベンダー審査)」を実施中。2020年8月に同設計は、この審査の第1段階を成功裏に終了している。(参照資料:ホルテック社、現代建設(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Nov 2021

- NEWS

-

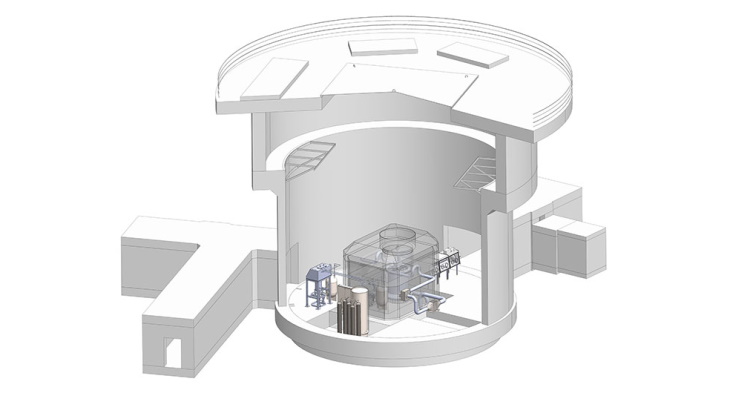

米サザン社、溶融塩高速炉開発に向け実験炉をINLで建設

米国の大手エネルギー供給企業であるサザン社は11月18日、高速スペクトル型・溶融塩高速炉(FS-MSR)の開発に向けた運転データの取得を目的に、「溶融塩実験炉(Molten Chloride Reactor Experiment: MCRE)」を米エネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所(INL)で設計・建設・運転するための協力協定を同省と締結した。同社によると、FS-MSRは、CO2排出量が実質ゼロという未来の実現に貢献する柔軟性の高い先進的原子炉技術であり、MCREは世界でも初のFS-MSRとなる予定。サザン社の研究開発チームにはINLのほかに、最大出力120万kWの「溶融塩高速炉(Molten Chloride Fast Reactor: MCFR)」を開発中のテラパワー社が協力しており、仏オラノ社の米国法人に所属する事業ユニット、電力研究所(EPRI)、化学・電気素材メーカーの3M社なども含まれる。サザン社の主導によりMCREをINL内で建設するという提案は、DOEが2020年12月、「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」における支援対象プロジェクトの一つとして選定しており、5年間の研究開発資金として合計1億7,000万ドルを官民が分担調達することで合意した。実際の建設工事に関しては、最終設計作業が完了し工事が始まる前までに、国家環境政策法に基づく環境審査を終えるとしている。サザン社の説明では、この計画はクリーンエネルギーで持続可能な未来を目指すテラパワー社のMCFR開発において、実証炉の設計・建設、運転に向けたロードマップとして技術開発の進展を加速する。テラパワー社のプロジェクトにはサザン社とEPRIのほか、DOE傘下のオークリッジ国立研究所、テネシー州のヴァンダービルト大学が参加しており、DOEは2016年1月、同技術の初期開発を支援する総合インフラの建設費用として、約4,000万ドルをテラパワー社らに交付した。サザン社が主導する今回の小規模のMCRE建設は、テラパワー社のMCFR技術を商業化する推進力として、引き続き貢献していくとサザン社は強調している。サザン社のM.ベリー研究開発担当副社長は、「クリーンで安全、信頼性の高い安価なエネルギーを顧客に提供する包括的戦略の一部として、当社は次世代の原子力技術を開発している」と説明。MCREを通じて、同社は地球温暖化に対応できる革新的な技術の商業化を進め、2050年までに同社が目標とする「CO2排出量の実質ゼロ化」を実現させると述べた。テラパワー社のC.レベスク社長兼CEOも、「サザン社とのこれまでの共同事業が今回、重要な試験段階に到達し、溶融塩炉技術を確認する試験設備が建設されることになった」と表明。「原子炉の許認可と運転に関するサザン社の経験と主導力は絶対不可欠のものであり、MCREの建設を通じて低コストでクリーンなエネルギーに基づく未来が必ず構築されるだろう」としている。(参照資料:サザン社、INL、テラパワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 Nov 2021

- NEWS

-

米国で原子力への支援を盛り込んだインフラ投資法案が成立

米国のJ.バイデン大統領は11月15日、1兆2,000億ドル規模という「超党派のインフラ投資法案(下院3684号)」に署名した。これを受けてエネルギー省(DOE)は同日、「地球温暖化に立ち向かいつつ、持続可能な経済を構築するための大型投資法が可決成立したことから、米国ではクリーンエネルギーに基づく将来や、かつて無い規模の大気質の改善、無数の高サラリー雇用の創出等に道を拓くための投資が行われる」と表明した。CO2を排出しない原子力に関しても、既存設備の温存と先進的な技術開発のために予算が配分されるため、DOEはバイデン大統領が目標に掲げる「2035年までに電力部門を100%カーボンフリーとし、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化する」の実現に向け、同省が方向性の立案等で一層効果的な役割を果たせると強調している。バイデン大統領は就任前の選挙戦時代から、「より良い復興(Build Back Better)」をスローガンとする経済政策を発表しており、その中で「環境・インフラへの投資」を他の主要な3政策と合わせて表明。その主旨は「近代的で持続可能なインフラと公平なクリーンエネルギーの未来を築くこと」であり、具体的な項目として2035年までに排出量ゼロの電力部門を実現するほかに、エネルギー効率の高い建物の建設や(蓄電池や次世代素材のエネルギー設備等)クリーンエネルギーの技術革新に投資を行うことなどを挙げていた。DOEが11月9日に発表した「超党派インフラ投資法案」のファクトシートによると、同法はバイデン大統領の「より良い復興」計画における重要な要素である。同法がDOEに提供する620億ドルを通じて、DOEはより多くの米国民に一層公平にクリーンエネルギーを提供できるよう、エネルギーの効率化やクリーンエネルギーに対する各家庭やコミュニティ、企業らのアクセスを大幅に拡大。信頼性の高いクリーンな電力を廉価で提供するとともに、クリーンエネルギー技術の実証を通じて未来のエネルギー技術を構築するとしている。クリーンエネルギーの生産が可能な既存設備の温存に関しては、DOEはまず運転開始後数10年が経過した既存の原子力発電所と水力発電設備で、合計27%の電力を米国が得ていると指摘。クリーンエネルギー源として重要であるものの、高経年化にともない維持費がかさんでいるため、米国はこれらの無炭素な主要電源を失うリスクに直面している。「超党派インフラ投資法」ではこれらの電源を確実に維持するための資金が提供されることになっており、DOEによれば、原子力発電所の早期閉鎖を防止する「民生用原子力発電クレジット・プログラム」に60億ドルを配分。この予算を通じて、DOEは全米の原子力発電所で数千名という雇用を維持していくが、プログラムの適用が許されるのは早期閉鎖のリスクにさらされている発電所で、長期的に安全な運転を続けられる状態だと認められていることが条件になる。また、先進的な原子力技術の開発には25億ドルを割り当てる予定。これにより、DOEは1日24時間、年中無休でクリーンな電力を生産するほか、関係雇用も新たに生み出すとしている。なお、今回の法案成立を受けて、小型のペブルベッド型高温ガス炉「Xe-100」を開発中のX-エナジー社は同日、「DOEの『先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)』から引き続き、2025会計年度まで最大11億ドルが当社に提供されることになった」と表明した。DOEは昨年5月に開始したARDPの初回の支援金交付対象として、同年10月にX-エナジー社と、「ナトリウム冷却高速炉」を開発中のテラパワー社を選定した。ARDPは、このような先進的原子炉設計を2020年代末までに運転可能にすることを目指す官民のコスト分担型パートナーシップ。X-エナジー社はARDPを通じて、商業規模の「Xe-100」初号機をワシントン州で建設することを計画している。同社によれば、バイデン政権と議会は2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を米国のみならず世界中で達成するため、先進的原子力技術を無炭素の重要なベースロード電源と認識しており、同技術の実証で今後も世界を牽引していく方針だとしている。(参照資料:DOEの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 17 Nov 2021

- NEWS

-

ボーグル3、4号機 運開スケジュールを再延期

米国のサザン社は10月21日、子会社のジョージア・パワー社がA.W.ボーグル原子力発電所で建設している3、4号機(PWR、各110万kW)について、運転開始スケジュールを前回7月の改定時から3か月先送りし、それぞれ2022年の第3四半期と2023年の第2四半期にすると発表した。理由として、建設工事にともなう課題への取り組みに引き続き時間が必要なことと、両炉の安全性と品質の確保という点で基準を全面的に満たすには、包括的な試験の実施が必要になる点をと指摘。3号機では早ければ2022年の第1四半期にも燃料の装荷が可能だが、これを同年5月とすることで第3四半期の確実な運転開始に向け十分な準備が整うとしている。ボーグル3、4号機の建設プロジェクトは2013年の3月と11月にそれぞれ始まっており、ジョージア・パワー社が45.7%出資参加しているほか、オーグルソープ電力が30%、ジョージア電力公社(MEAG)の子会社が22.7%、ダルトン市営電力が1.6%出資している。着工当初、営業運転の開始時期はそれぞれ2017年の第4四半期と翌2018年の第4四半期に設定されていた。しかし、同プロジェクトは米国内でのAP1000建設では最初の事例であり、建設のあらゆる段階で様々な課題に遭遇した。また、建設工事を一括で請け負っていたウェスチングハウス(WH)社が2017年3月に倒産を申請。その後はサザン社のもう一つの子会社で、両炉の運転を担当予定のサザン・ニュークリア社が建設プロジェクトの管理業務を引き継いだ。さらに、3号機の建設工事については今年8月、米原子力規制委員会(NRC)が「安全系に関わる電気ケーブルの配管が正しく設置されていない」と指摘している。ジョージア・パワー社のC.ウォマック社長兼CEOはスケジュールの改定について、「着工当初から申し上げているように、当社ではスケジュールに固執して両炉の安全性や品質で妥協するのではなく、最も効果的と思われる方法で作業を進めている」とした。米国で約30年ぶりとなる新規原子炉の建設では、異常な事態が複数持ち上がったが、同社はこのような課題を克服し持ちこたえてきたと指摘。建設サイトでは、建設工事が着実に進展していると強調した。サザン社の発表によると、3号機の建設工事ではこの夏に温態機能試験が完了し、建設進捗率は99%に到達。4号機の作業も含めたプロジェクト全体の進捗率は約95%となった。高い安全性を有するこれらの原子炉を通じて、ジョージア・パワー社はクリーンで信頼性の高い無炭素な電力を60~80年にわたり50万もの世帯や企業に提供する方針。両炉がひとたび運転を開始すれば、原子力を含む同社の多様なエネルギーミックスによって、新たな投資が呼び込まれるとともに経済成長を促進、新規の雇用も創出するなど、価格が手ごろで確実なエネルギー供給インフラを維持できるとしている。(参照資料:サザン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Oct 2021

- NEWS

-

米エネ省、パロベルデ原子力発電所での水素製造実証プロジェクトに2,000万ドル

パロベルデ原子力発電所©Arizona Public Service米エネルギー省(DOE)は10月7日、商業炉のエネルギーを使ってクリーンな水素を製造するというアリゾナ州の技術実証プロジェクトに対し、2,000万ドルの連邦予算を付与すると発表した。同プロジェクトは、水素を適正なコストで製造・輸送・貯留・活用できることを証明するため、DOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)、水素・燃料電池技術室(HFTO)が複数の産業部門で進めている「H2@Scaleプログラム」の下で進められる。PNWハイドロジェン(PNW Hydrogen LLC)社が中心となり、アリゾナ州フェニックスにあるパロベルデ原子力発電所(約140万kWのPWR×3基)を使って実施。無炭素な電力の材料としてクリーン水素を役立てるとともに、原子力発電所で電力以外の重要な経済産物を生み出せることを実証するのが目的である。同プロジェクトはまた、DOEが今年6月に立ち上げた「エネルギー・アースショット構想」の最初のプログラムである「水素ショット」の目標達成にも貢献すると期待されている。「アースショット」とは、地球環境問題の解決に向けて意欲的かつ画期的な目標を達成することを意味しており、同構想を通じてDOEは、10年以内に価格の手頃な信頼性の高いクリーンエネルギーを豊富に生み出し、技術的ブレークスルーを加速させる計画。「水素ショットで」は、再生可能エネルギーからクリーン水素を製造するコストを10年以内に80%削減し、1kg当たり現時点の5ドルから1ドルまで引き下げることを目指している。今回のプロジェクトでPNWハイドロジェン社は、DOE傘下のアイダホ国立研究所や国立エネルギー技術研究所、国立再生可能エネルギー研究所などと協力。また、米国電力研究所(EPRI)、アリゾナ州立大学、カリフォルニア大学アーバイン校、Xcelエナジー社、ドイツのシーメンス社、スウェーデンの炭素繊維メーカーのOxEon社とも連携する。同社はDOEのHFTOから1,200万ドルを受け取るほか、原子力局(NE)からは800万ドルを受領。パロベルデ発電所に貯蔵する6トンの水素は、電力需要のピーク時には約20万kWhの発電に使われるが、化学物質やその他の燃料製造にも活用される見通しである。このプロジェクトを通じて、同社は原子力技術とクリーン水素製造技術の統合や、水素の製造規模を将来的に拡大していくための情報を得る考えである。クリーン水素の製造技術開発についてDOEのD.トゥルク副長官は、「今後CO2排出量の実質ゼロ化を達成し、地球温暖化に対抗する道筋の重要な一部分になる」と説明。その上で、「原子力を使った水素製造は、価格が手ごろなクリーン水素を製造して水素ショットの目標を達成し、CO2のない未来に移行するための様々な革新的技術に対し、DOEが約束した財政支援の好例になる」と指摘した。米国ではこのほか、ニューヨーク州のナインマイルポイント原子力発電所(60万kW級のBWRと130万kW級のBWR各1基)で、H2@Scaleプログラムの下で水素製造の可能性実証プロジェクトが進展中である。(参照資料:DOEの発表資料①、②、③、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 Oct 2021

- NEWS

-

米議員、最終処分場の立地促進で原子力法の改正に向けた法案提出

レビン下院議員 ©M. Levinマーキー上院議員 ©E. Markey米国議会のM.レビン下院議員は9月28日、E.マーキー上院議員との協力により、使用済燃料と高レベル放射性廃棄物を長期間貯蔵する最終処分場の立地点選定作業を促進するため、「放射性廃棄物タスクフォース法案(H.R.5401)」を下院に提出した。同法案が下院で通過した後、上院ではマーキー議員が提出する同様の法案について審議が行われる模様。この法案は、連邦政府の有識者特別(ブルーリボン)委員会が2012年に勧告した「地元の合意に基づいて有効な立地点選定プロセス」を進められるよう、現行の原子力法改正に向けて調査のためのタスクフォースを設置するという内容。1954年に制定された同法によると、放射性物質は関連する環境法(「水質浄化法」と「資源保護回復法」)の適用を免れており、この事実は処分場の立地候補地域が懸念する材料の一つになっている。ともに民主党所属の両議員は、「このような逃げ道を取り除くことで、最終処分場の立地点選定作業は大幅に進展する」と指摘。周辺環境や近隣住民の健康と福祉を防護する連邦政府の基準が、放射性廃棄物に対しても適用されることになり、これらの廃棄物をどこに、どのように貯蔵するか、州政府レベルで意思決定する際も役に立つ。同タスクフォースはまた、「合意ベースの立地点選定作業」が具体的にどのようなものか、明確に説明する責任を負うとしている。使用済燃料の深地層最終処分場に関しては、9月23日に政府の会計監査院(GAO)が管理政策の行き詰まりを打開するよう議会に勧告する報告書を公表。両議員による今回の法案提出は、この勧告に応えた形となるが、GAOは報告書の中で、最終処分場としての調査活動をユッカマウンテンのみに限定した1982年の放射性廃棄物政策法(NWPA)の改正等を提言していた。この点に関してマーキー議員は、「放射性廃棄物の深地層処分となれば、政治ではなく地質学に基づいた判断が必要だ」と強調。「科学団体からは何年にもわたって、ユッカマウンテン計画への懸念や抵抗が示されており、同地が廃棄物処分に適しているという考えは妄想に過ぎない」と述べた。同議員によれば、地元の合意に基づいた立地プロセスこそ、放射性廃棄物の長期的な貯蔵に向けた実用的かつ現実に即した解決策となる。またレビン議員は、各原子力発電所で実際に使われている使用済燃料の貯蔵システムについて、「原子炉が永久停止したサイトでは特にそうだが、半永久的に持続可能な設備ではない」と指摘した。このシステムはまた、納税者が放射性廃棄物基金に処分費用を払い込む代わりに、連邦政府が1998年1月から廃棄物の引き取りを開始すると約束したNWPAにも違反している。同議員は、「連邦政府がこの責任を果たせなかったことは明確であり、今こそ変えるべき時だ」と言明している。(参照資料:レビン、マーキー両議員の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 07 Oct 2021

- NEWS

-

米会計監査院、使用済燃料の最終処分で議会に打開策を要請

米国政府の会計監査院(GAO)は9月23日、国内の商業炉から出る使用済燃料の最終処分政策に関する報告書を作成し、議会の関係委員会等に提出した。ネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画の、2010年に頓挫して以降の行き詰まりを打開するため、最終処分場の立地点特定に向けた新たな取り組みや統合的な管理戦略の策定で議会に早急の措置を取るよう訴えている。GAOは連邦議会の要請に基づき、政府機関の財務検査や政策プログラムの評価を通じて予算の執行状況を監査する機関。今回の報告書の中でGAOは、国内33州の原子力発電所75か所(閉鎖済みのものを含む)で約8万6千トンの使用済燃料が貯蔵されている現状に触れ、この量は今後も年間約2千トンずつ増加していくと指摘した。オバマ政権がユッカマウンテン計画を停止した後、この問題への取り組みは政治的に行き詰っており、放射性廃棄物政策法(NWPA)に明記された「1998年までに使用済燃料の引き取りを開始し処分する」という義務をエネルギー省(DOE)が履行できていないことから、連邦政府は2020年9月、原子力発電所の事業者に使用済燃料の保管にともなう賠償経費として約90億ドルを支払っている。GAOの説明によると、米国の商業炉から出た使用済燃料は現在、暫定措置の下で管理されており、発電所毎に管理方法が異なるため、最終処分の今後の判断やコストにも影響が及ぶ。今回の報告書を作成するため、GAOがインタビューした専門家のほとんど全員が「解決策を見つけ出し、その計画コストを下げるには統合的な戦略を取ることが重要だ」と回答。しかしながら、議会による確固たる決断抜きでは、担当部局であるDOEが関係戦略を本格的に策定し実行することは出来ないとGAOは強調した。DOEは2017年初頭、政府の有識者特別(ブルーリボン)委員会が2012年に提示した勧告に従い、地元の同意に基づく処分場立地プロセスの案文を作成したものの、新たに発足したトランプ政権が優先項目を変更したため、このプロセスは最終決定がなされていない。1987年の修正により現行のNWPAは、最終処分場としての調査活動をユッカマウンテンのみに限定しているが、議会がこれをさらに修正し、ユッカマウンテンやそれ以外のサイトで使用済燃料の貯蔵や処分が可能になるよう最終決定すれば、DOEは地元の合意を得て使用済燃料の集中中間貯蔵施設や深地層最終処分場の立地プロセスを進めることができるとGAOは指摘した。このような背景から、GAOは今回、以下の4項目について審議・決定するよう議会に要請している、すなわち、(1)現行NWPAを修正し、地元の合意に基づいて中間貯蔵施設や最終処分場の立地と建設を進められる新たなプロセスを承認する。(2)政治的理由によって、使用済燃料を長期に管理するプログラムの優先項目や主導体制が変更されないよう、独立の立場の審議会といった監督メカニズムを創設する。(3)最終処分場の建設・操業用に設置された「放射性廃棄物基金」の仕組みを再構築し、最終処分場開発プログラムの全体的なライフサイクル・コストを同基金で支払えるようにする。(4)修正版のNWPAに沿って、DOEが統合的な放射性廃棄物管理戦略を策定・実行できるようにする。GAOによると、DOEはこれらの勧告に同意した。使用済燃料の管理処分で解決策を見出すには、計画的かつ統合的な判断と政策立案が必要であり、成功に至るという保証もないが、カナダやフィンランド、スウェーデンなどでは同様の行き詰まりに直面したあと、順調に管理処分プログラムを進めている。これらの国の経験や専門家の勧告を生かせば、先に進んでいくための有用な教訓が得られるとGAOは強調している。(参照資料:GAOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Sep 2021

- NEWS

-

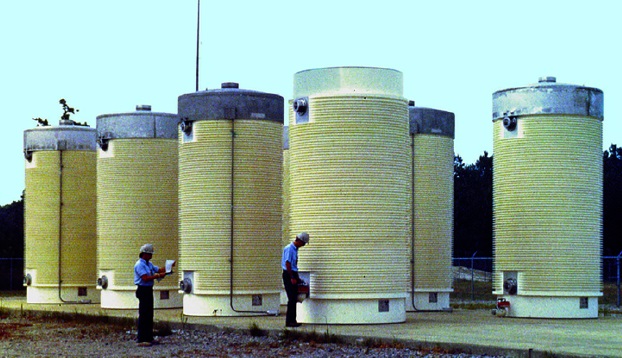

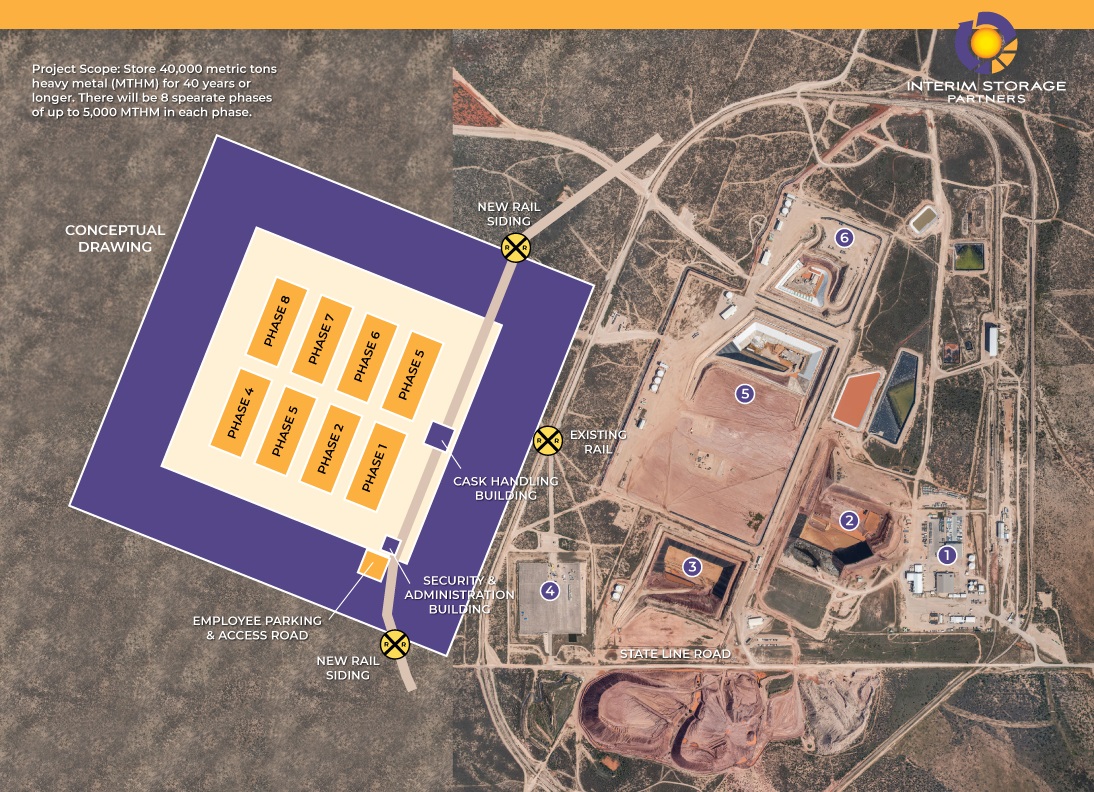

米規制委、テキサスの中間貯蔵施設計画に建設・操業許可発給

米原子力規制委員会(NRC)は9月13日、中間貯蔵パートナーズ(ISP:Interim Storage Partners)社がテキサス州アンドリュース郡で計画している使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CISF)に対し、建設・操業許可を発給した。連邦政府の原子力法に基づくこの認可により、ISP社は差し当たり最大5,000トンの使用済燃料と231.3トンのGTCC廃棄物(クラスCを超える低レベル放射性廃棄物)を、CISFで40年間貯蔵できる。同社はまた、今後20年間にCISFを5,000トンずつ7段階で拡張するプロジェクトを実施し、最終的に最大4万トンの使用済燃料を貯蔵する計画。その際は、NRCが各段階で改めて安全面と環境影響面の審査を行い、今回の建設・操業許可に修正を加えることになる。ISP社は、米国の放射性廃棄物処理・処分専門業者であるウェイスト・コントロール・スペシャリスツ(WCS)社と、仏国オラノ社の米国法人が2018年3月に立ち上げた合弁事業体(JV)。同JVに対しては、日立造船のグループ企業で、使用済燃料の保管・輸送機器の設計や輸送業務等を専門とする米国のNACインターナショナル社が乾式貯蔵関係の技術支援を行っている。米エネルギー省(DOE)が2010年に、ネバダ州ユッカマウンテンにおける使用済燃料最終処分場の建設計画を中止した後、WCS社は2016年4月、テキサス州の認可を受けて操業している「低レベル放射性廃棄物処分場」の隣接区域で、CISFを建設・操業するための認可をNRCに申請。その後、オラノ社とのJV設立を経て、同JVが2018年6月に修正版の申請書を提出していた。この申請について、NRCスタッフは貯蔵施設の技術的な安全・セキュリティと環境影響を評価するとともに、付属の行政判事組織である原子力安全許認可会議(ASLB)が複数の関係訴訟で下した裁決についても審査を実施。同申請について、今年7月に「環境影響声明書(EIS)」の最終版を発行したほか、技術審査の結果を取りまとめた「安全性評価報告書(SER)」の最終版を、今回の建設・操業許可と併せて発行する。なお、NRCが使用済燃料の集中中間貯蔵施設に対して建設・操業許可を発給したのは、今回が2回目。初回は2006年、プライベート・フュエル・ストーレッジ(PFS)社がユタ州で進めていた建設計画について発給したが、建設サイト周辺で必要となる認可を先住民族の土地所有権などが絡む問題で内務省が発給しなかったため、同社は2012年12月にこの計画を断念している。NRCはこのほか、ホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ州リー郡で進めている同様の計画に関しても、2018年から申請書の審査を実施中。2020年3月には同計画のEIS案文をパブリック・コメントに付しており、建設・操業認可発給の可否については2022年1月に判断するとしている。(参照資料:NRC、ISP社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Sep 2021

- NEWS

-

米イリノイ州で2つの原子力発電所の存続に向けた法案が成立

米イリノイ州の議会上院は9月13日、州内の原子力発電所に経済的支援を提供する包括的クリーンエネルギー法案(SB 2408)を37対17で可決した。これにより、同法案は州議会の上下両院で承認されたことになり、早期閉鎖が予定されていたバイロン(120万kW級のPWR×2基)とドレスデン(91.2万kWのBWR×2基)2つの原子力発電所の運転継続が可能になった。同法案はまた、州内2つの石炭火力発電所によるCO2排出量を抑制することから、2050年までに同州で使用する電力を100%クリーンエネルギー化する道を拓くことになる。同法案は今後、イリノイ州のJ.B.プリツカー知事の署名により、正式に成立する。イリノイ州では、米国最大手の原子力事業者であるエクセロン社がこれら2つの原子力発電所を運転しているが、電力市場の自由化にともないこれらの採算が悪化。数億ドル規模の赤字に陥ったことから、同社は2020年8月、「今後も州政府の政策立案者と協議を続けるものの、これらの発電所は2021年9月と11月に早期閉鎖する」と発表した。同社の働きかけを受けたイリノイ州議会では、今年2月にN.ハリス上院議員が原子力支援プログラムを盛り込んだ包括的エネルギー法案を議会に提出し、様々な審議を経て9月9日に州議会の下院が83対33で同法案を可決。その後上院では、下院で修正された事項等について9月13日に票決が行われた。この日は、エクセロン社がバイロン発電所の運転継続で燃料交換を行うか、永久閉鎖して燃料を抜き抜くか判断しなければならない最終締め切り日だったが、同社はその前日、「この法案が州議会で可決成立し、州知事が署名した場合に備えて、両発電所では燃料交換のための準備を進めている」と表明。同社のC.クレイン社長兼CEOはその中で、「当社の経営再建に向けて、またクリーンエネルギーへの投資で地球温暖化に対処するため、州知事や州議会議員、労組のリーダーらが法案の成立に向けて尽力してくれたことに感謝する」と述べた。同CEOは、このような活動を通じて世界的レベルの原子力発電所を運転する従業員の雇用が確保され、環境上の恩恵が公平に与えられるとした。同社の説明では、今回の法案を通じて原子力発電所にはクレジット毎に配電電力の割合に基づいて補助金が毎年支払われる。これによって、この地域のエネルギー市場で見られる構造上の問題が緩和され、風力や太陽光と同様、原子力にもクリーンエネルギーとしての貢献に補償を提供。イリノイ州が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成する重要な一助になる。同法案はまた、経済問題のためにバイロンとドレスデンの両発電所と同様、早期閉鎖のリスクにさらされているブレードウッド原子力発電所(120万kW級PWR×2基)にも存続の機会がもたらされる。さらに、ラサール原子力発電所(117万kWのBWR×2基)についても、「CO2の影響緩和クレジット・プログラム」が施行される5年間は、運転の継続が可能になる。今回の法案が州議会で可決されたことについて、J.B.プリツカー州知事は9月13日、「消費者および地球温暖化防止ファーストの法案であり、100%クリーンエネルギーで賄う将来に向けて意欲的な基準が設定された」と指摘。「イリノイ州民も地球環境も、これ以上待つことはできないので、歴史的方策となる今回の法案には出来るだけ早急に署名したい」と述べている。(参照資料:イリノイ州議会、エクセロン社、イリノイ州知事の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Sep 2021

- NEWS

-

米規制委「ボーグル3号機のケーブル配置は不適切」と指摘

米国の原子力規制委員会(NRC)は8月27日、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で建設中の3号機(PWR、110万kW)の電気ケーブル用配管について、NRCスタッフが特別に実施した検査の暫定的な結果を公表した。それによると、同機では緊急時に原子炉を安全に停止させる際、冷却ポンプや関連機器につながる安全系のケーブルとそれ以外のケーブルが適切に隔てられていなかった。またNRCは、建設現場でプロジェクト管理を担当するサザン・ニュークリア社が安全系の電気ケーブル用配管について品質保証上の問題点の確認や報告を行わず、是正プログラムも実施しなかったと指摘している。現状のまま建設工事が進むことになれば、NRCは同機の監視体制を強化すると表明。工事の完了までに電気ケーブル用配管の設置状況が改善されなかった場合、NRCは同機の燃料装荷や運転開始を承認しない方針だが、同機ではまだ燃料が装荷されていないため、サザン・ニュークリア社の改善措置で周辺住民のリスクが増大する恐れはないと強調している。ジョージア州のボーグル発電所では、サザン社の最大子会社であるジョージア・パワー社と複数の地元公営電気事業者の出資により、ウェスチングハウス(WH)社製AP1000を米国で初めて採用した3、4号機を2013年から建設中。2017年にWH社が倒産申請した後は、EPC(設計・調達・建設)契約を放棄した同社に代わり、サザン社のもう一つの子会社であるサザン・ニュークリア社が全体的なプロジェクト管理を引き継いだ。サザン・ニュークリア社はまた、完成した3、4号機の運転を担当することになっている。NRCは6月21日、3号機の建設現場で電気ケーブル用配管の設置修正作業が行われたのを受けて、その根本原因と品質保証上の影響範囲を究明するため、7月2日まで特別検査を実施すると発表した。電気ケーブル用配管は主に専用の配管とトレイで構成されており、緊急時に安全系機器に確実に電力が送られるようケーブルを支持する構造。商業炉でこれらの機器が万が一にも作動しない事象が発生するのを防ぐ観点から、NRCは同検査でサザン・ニュークリア社が修正作業の実施に至った際の行動、特に品質保証プロセスや原因分析などに焦点を当てたとしている。サザン・ニュークリア社側では今後、NRCの暫定的な結果を検討した上で指摘を受け入れる、もしくは追加説明をNRCに文書で提出することが可能である。NRCとしては、最終的な判断を下して文書化した決定事項を一般公開する前に、同社の追加説明など入手可能な情報をすべて考慮に入れる考えである。 3号機の建設工事では昨年12月に初装荷燃料が建設現場に到着しており、4月に始まった温態機能試験も7月末に完了した。しかし、新型コロナウイルスによる感染の影響軽減で現場の労働力は昨年4月以降、約20%削減されており、試験や品質保証関係で追加の時間が必要になったことから、ジョージア・パワー社は7月末、3、4号機の送電開始時期を現行スケジュールから3~4か月先送りし、それぞれ2022年第2四半期と2023年第1四半期に延期したと発表している。(参照資料:NRCの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 31 Aug 2021

- NEWS

-

米ナインマイルポイント原子力発電所で水素製造の実証プロジェクト

米国最大手の原子力発電事業者であるエクセロン・ジェネレーション社は8月18日、ニューヨーク州北部のオスウェゴ郡で運転するナインマイルポイント原子力発電所(60万kW級と130万kW級のBWR各1基)で、水素の現地製造の可能性を実証するプロジェクトを実施すると発表した。米エネルギー省(DOE)から提供される補助金により、水素の現地製造がもたらす将来的なメリットを評価するのが主な目的である。これにともない、同社は水素の製造に必要な装置(電解槽)の入手でノルウェー国籍のNel Hydrogen社と連携するほか、DOE傘下のアルゴンヌ国立研究所とアイダホ国立研究所、および国立再生可能エネルギー研究所と協力。水素を同発電所内で一貫的に製造、貯蔵、活用できることを実証する。エクセロン社の発表によると、同プロジェクトでは具体的に、原子力発電から派生する副産物の水素を経済的に供給していくことができる見通し。(安全に回収・貯留した上で、100%無炭素な電源として市場に提供する可能性を探り、将来は輸送その他の目的に産業利用することになる。同社のD.ローデス原子力部門責任者(CNO)は、「プロジェクを実施する沢山の候補サイトの中から当社はニューヨーク州を選んだが、これは同州の公益事業委員会(PSC)が2016年、州北部の原子力発電所に補助金を提供する支援プログラムも含め、意欲的な温暖化防止政策『クリーン・エネルギー基準(CES)』を採択したことによる」と指摘。同州の州政府とは強い結びつきがあるとの認識を表明した。DOEの補助金は、DOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)、水素・燃料電池技術室が推進する「H2@Scaleプログラム」からエクセロン社に提供される。この構想でDOEは、水素を適正な価格で製造・輸送・貯留・活用できることを実証し、様々な産業部門を脱炭素化する方策を模索。CO2の排出量も削減して大気汚染の影響を緩和するほか、経済的に不利な条件下にあるコミュニティには利益をもたらしたいとしている。今回のプロジェクトではまた、Nel Hydrogen社が2022年に約260万ドルの「プロトン交換膜式(PEM)電解槽(0.125万kW)」をナインマイルポイント発電所に納入する。同社はノルウェーの水素技術企業であるNel ASA社の米国子会社で、その8月11付けの発表によると、エクセロン社は同原子力発電所で水素を自給した上で、タービン冷却や化学制御関係の要件を満たす計画。また、Nel Hydrogen社の電解槽を適切に運転して、原子力発電所における水素製造の経済的実行可能性を実証するほか、DOEの「H2@Scaleプログラム」の支援で、CO2を排出せずに製造した水素の大規模輸出に向けて詳細計画をもたらしたいとしている。(参照資料:エクセロン社、DOE、Nel Hydrogen社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Aug 2021

- NEWS

-

米イリノイ州の原子力発電所の運転を継続させるため下院議員がバイデン大統領に嘆願書

キンジンガー下院議員©Kinzinger米イリノイ州選出のA.キンジンガー下院議員は8月23日、同州内でこの秋、早期閉鎖が予定されている2つの原子力発電所の運転を継続させるため、J.バイデン大統領と同政権幹部に対し法的な緊急時の権限を早急に行使するよう嘆願する書簡を送付した。米国最大手の原子力発電事業者であるエクセロン・ジェネレーション社は2020年8月、イリノイ州内で経営が悪化したバイロン原子力発電所(120万kW級PWR×2基)とドレスデン原子力発電所(91.2万kWのBWR×2基)をそれぞれ、今年9月と11月に早期閉鎖すると表明。バイロン発電所については閉鎖予定日が目前に迫っていることから、「少なくとも、これらの発電所に財政支援と公平な市場条件を付与する法案がイリノイ州議会と連邦政府議会で新たに成立するまで、これらの発電所が運転継続できるよう配慮してほしい」と訴えている。米国の電力市場が自由化された地域では、独立系統運用事業者(ISO)や地域送電機関(RTO)が運営する容量市場(※「電力量(kWh)」ではなく、「将来の供給力(kW)」を取引する市場)で取引が行われている。バイロン発電所では現行の運転認可が満了するまで残り約20年、ドレスデン発電所でも10年ほど残っているが、どちらも近年はエネルギー価格の低迷や、北東部の代表的なRTO「PJMインターコネクション(PJM)」の容量オークションで化石燃料発電に競り勝つことができず、数億ドル規模の赤字に陥っている。また、エクセロン社によると、連邦エネルギー規制委員会(FERC)が近年指示したオークション関係の価格規則は、クリーン・エネルギーに対するイリノイ州の財政支援策を台無しにし、容量オークションでも化石燃料発電を優遇。イリノイ州では2016年12月、州内の原子力発電所への財政支援策を盛り込んだ包括的エネルギー法案が成立し、クリントンとクアド・シティーズの両原子力発電所では早期閉鎖計画が回避されたものの、バイロンとドレスデン両発電所については財政問題が悪化していた。キンジンガー議員は今月6日、エネルギー省(DOE)経由で民生用原子力発電所に財政的な信用を付与するプログラムを盛り込んだ「既存の原子力発電所維持のための法案(H.R.4960)」を、M.ドイル議員と共同で連邦議会下院に提出した。また、B.パスクラル下院議員がその前の週、原子力発電所の発電量に応じて連邦政府による課税額の控除を可能にするため提出した「CO2排出量ゼロの原子力発電に対する税控除法案(H.R.4024)」に対しては、共同提案者となることに合意している。大統領宛て書簡の中でキンジンガー議員は、過去9年間に全米で7基の商業炉が閉鎖され、失われたベースロード用の無炭素発電設備は530.6万kWにのぼると指摘。これにバイロンとドレスデン2つの発電所が加わり新たに430万kW分が閉鎖となるほか、2025年までにパリセードとディアブロキャニオンの両発電所で合計306.7万kW分が失われる。さらに米国では、3つの原子力発電所で756.6万kW分が閉鎖の危機にさらされているのに対し、1996年以降、新たに運転開始した商業炉はワッツ・バー2号機(116.5万kW)1基のみであるとした。原子力発電設備のこのような縮減傾向は、発電事業の信頼性や経済、関係する数千もの雇用、環境の健全性を脅かすものだと同議員は強調。これらはエネルギー供給の自立やCO2を排出しない十分なベースロード電源の保持、地球温暖化の防止など、国家の防衛・セキュリティやレジリエンスにも関わる問題になるため、到底受け入れられないと述べた。同議員は、バイロンとドレスデン2つの原子力発電所の運転を継続させる際、行使可能な法的権限として「国防生産法」と「連邦電力法」を挙げている。国防生産法は、緊急時に産業界を直接統制する権限を政府に与えるもの。「連邦電力法」では、緊急事態への対応等で両発電所の運転継続が必要であると、DOE長官から連邦エネルギー規制委員会(FERC)に提案することが可能になる。今回の書簡については、「イリノイ州議会がこれら2つの原子力発電所で運転を継続できなかったことは、驚くべき失策で、連邦議会も最終的に私の超党派法案を支持する意向を示してくれたが、原子力発電所に財政的信用を付与するプログラムの実行には時間が必要だ」と述べた。同議員は自らが提出した法案により、経営難に苦しむ全米その他の原子力発電所を保持できるとしても、バイロンとドレスデンの両発電所を助けられる可能性は低いと指摘。その上で、「私の地元コミュニティや選挙区民からの強い要望もあり、バイデン政権に利用可能な法的権限がある以上、見て見ぬふりは出来ない。これらの発電所の運転継続に全力を尽くしたい」としている。(参照資料:A.キンジンガー下院議員、エクセロン社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Aug 2021

- NEWS

-

米国ボーグル3、4号機、完成時期を延期

米国で約30年ぶりの新設計画として、ジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所で3、4号機(各PWR、110万kW)を建設中のジョージア・パワー社は7月29日、両機の送電開始時期を3~4か月先送りし、それぞれ2022年第2四半期と2023年第1四半期に延期したと発表した。両機で採用されたAP1000型炉を開発したウェスチングハウス社が2017年3月に経済破綻して以降、ジョージア・パワー社は両機の完成スケジュールをそれぞれ、2021年11月と2022年11月としていた同社は昨年4月、新型コロナウイルスによる感染の影響を軽減するため、建設サイトの労働力を約20%削減した。今回のスケジュール変更は、このような労働生産性の低下に加えて、試験や品質保証関連で追加の時間が必要になったことを理由として挙げており、この遅れによりプロジェクト全体の建設コストも上昇する見通し。同プロジェクトに45.7%出資するジョージア・パワー社の追加負担額は、4億6,000万ドルになる見込み。2013年の3月と11月に始まった3、4号機増設プロジェクトでは、ジョージア・パワー社のほかに、オーグルソープ電力が30%、ジョージア電力公社(MEAG)の子会社が22.7%、ダルトン市営電力が1.6%出資している。3号機の建設工事では2020年10月に冷態機能試験が完了した後、同年12月に初装荷燃料が建設サイトに到着。ジョージア・パワー社は今回、同機の温態機能試験が特に大きな問題もなく、無事に完了したことを明らかにしている。ジョージア・パワー社の発表によると、完成スケジュールを先送りしたことで同社が負担する建設コストは計92億ドルに達する。同社がこれまでにジョージア州の公益事業委員会(PSC)から承認を受けた建設コストは総額73億ドルであるため、これを超える金額についてはこれから承認を得ることになる。同プロジェクトではまた、建設期間中に顧客が電気代を通じて負担している金額に影響が及ぶのを防ぐため、出資企業の投資利益率を下げる措置が特別に取られている。プロジェクトの進行が一か月遅延する毎に、この利益率も徐々に下がっていくため、投資したコストを最終的にどれだけ回収できるかは、4号機が完成する頃に実施予定の包括レビューで明らかになる。ジョージア・パワー社のC.ウォマック社長兼CEOは、「この建設プロジェクトは、当社がジョージア州で60~80年にわたり、低コストで信頼性の高いCO2フリーの電力を提供していくための重要な投資案件だ」と説明。「これらを確実に実行することは、当社の顧客やジョージア州のみならず米国にとっても重要であり、必ず実行したい」との決意を述べた。3号機の温態機能試験では、同社は核燃料なしでシステムの温度や圧力を通常運転時のレベルまで上昇させ、機器やシステムが正常に機能することを確認。今回、この試験が完了したことから3号機の建設進捗率は99%に到達。4号機も含めたプロジェクト全体の進捗率は約93%となっている。(参照資料:ジョージア・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Aug 2021

- NEWS

-

米規制委、テキサス州の中間貯蔵施設建設計画に環境影響声明書発行

米原子力規制委員会(NRC)は7月29日、使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CISF)をテキサス州アンドリュース郡で建設・操業するという中間貯蔵パートナーズ(ISP:Interim Storage Partners)社の計画について、「環境影響声明書の最終版(FEIS)」を発行した。この計画にともなう環境影響を審査した結果、NRCスタッフは環境庁(EPA)に提示する結論として「認可の発給を勧告する」とFEISに明記。EPAが同FEISの受領を連邦官報に掲載して少なくとも30日が経過後、NRCは認可の発給判断を下すが、その際の条件として、NRCは同計画の安全・セキュリティ面や技術面を保証する「安全性評価報告書(SER)の最終版」を発行しなければならない。NRCは現在、この評価作業を別途進めている。ISPは、米国の放射性廃棄物処理・処分専門業者であるウェイスト・コントロール・スペシャリスツ(WCS)社と、仏国のオラノ社の米国法人が2018年3月に立ち上げた合弁事業体(JV)である。米エネルギー省(DOE)が2010年に、ネバダ州ユッカマウンテンにおける使用済燃料最終処分場の建設計画を中止した後、WCS社は2016年4月、テキサス州の認可を受けて操業している「低レベル放射性廃棄物処分場」の隣接区域で、CISFを建設・操業するためのライセンス取得をNRCに申請。その後、オラノ社とのJV設立を経て、同JVが2018年6月に改めて申請書を提出していた。その後の2020年5月、NRCはCISF建設計画に関する環境影響声明書の案文(DEIS)を公表。「サイト周辺の自然環境などに悪影響が及ぶ可能性は認められない」と結論付けた上で、120日間のパブリック・コメントに付した。また、DEISの判明事項を公表するため、公開協議を4回にわたってウェブ上で開催。FEISを取りまとめるに当たっては、約1万600人の一般国民が提出した約2,500件のコメントを分析評価したとしている。この申請が承認された場合、ISP社は差し当たり最大5,000トンの使用済燃料、および「クラスCを超える低レベル放射性廃棄物(GTCC廃棄物)」をCISFで40年間貯蔵することができる。同社はそれ以降の20年間で、CISFを5,000トンずつ7段階で拡張するプロジェクトを実施し、最終的に最大4万トンの使用済燃料を貯蔵する計画である。なお、このCISF建設計画に対しては、地元テキサス州のG.アボット知事が2020年11月、NRCに宛てた書簡の中で反対意見を表明。「テロリストや妨害工作員の攻撃で放射性物質が流出すれば、当州のパーミアン盆地にある世界最大規模の油田が閉鎖リスクにさらされるかもしれない」と述べており、NRCに対してはISP社の申請を却下するよう要請している。また、同州に隣接するニューメキシコ州のM.J.グリシャム知事もその数日前、同様の反対意見をNRC宛ての書簡に明記。「DEISには重大な欠陥があり、CISFが当州の環境や経済、州民の健康と安全に及ぼす悪影響に適切に取り組んでいない」と指摘した。また、最終処分場の具体的な建設計画が浮上しない中、両州の州境から約60kmの地点で建設されるCISFが、実質的に最終処分場に変わる可能性に懸念を表明している。(参照資料:NRC、ISP 社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月30日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 02 Aug 2021

- NEWS

-

オコニー原子力発電所で2度目の運転期間延長を申請

米国のデューク・エナジー社は6月21日、サウスカロライナ州で保有・運転しているオコニー原子力発電所の3基(PWR、出力各約90万kW)について、2度目の運転期間延長を原子力規制委員会(NRC)に申請したと発表した。これら3基は1973年(1、2号機)と1974年(3号機)に送電開始しており、2013年と2014年に当初の運転期間である40年に加えて、20年間の運転継続を許された。現在の運転認可は2033年と2034年まで有効で、デューク・エナジー社は2回目の運転期間延長により、これら3基をそれぞれ80年間運転する計画。2053年と2054年まで南北両方のカロライナ州で、顧客に無炭素な電力を供給したいとしている。NRCは現在、同社の申請文書に漏れなどの不備がないか点検中。受理できると判定した場合は、付属の行政判事組織である原子力安全許認可会議(ASLB)に公聴会の開催要請を発出することになる。デューク・エナジー社によると、同社最大の原子力発電設備であるオコニー発電所の運転期間再延長は、CO2排出量の削減で同社が設定した意欲的な目標を達成するための重要な最初の一歩。原子力がなければこの目標の達成は難しいと同社は考えており、2019年にはオコニーも含め国内6サイトで運転する全11基の商業炉で、2度目の運転期間延長を申請する考えを明らかにしていた。同社のこれらの原子力発電所は2020年、石炭や石油で発電した場合との比較で約5,000万トンのCO2排出抑制に貢献しており、その発電量は同社が無炭素電源で発電した電力量の83%を占めている。同社はまた、再生可能エネルギーの供給大手でもあり、2025年までに1,600万kW分の設備容量を再エネで新たに確保する方針。それ以外にも、先進的原子力技術や大規模送電網の機能向上、蓄電池の活用で投資を行うなど、CO2を出さない発電技術の模索を続けている。こうした背景から、同社は2030年までに同社の発電事業にともなうCO2排出量を少なくとも50%削減し、2050年までには実質ゼロ化を目指すとの目標を設定。これらの達成に向けて、保有する原子力発電所の運転を今後も継続するとしている。同社のK.ヘンダーソン原子力部門責任者(CNO)は、「CO2を排出しない様々な電源で一層多くの電力を生み出すことは、当社の顧客にとっても重要なことだ」と指摘。その上で、「原子力はその中でも実証済みの技術であり、南北のカロライナ州で数10年にわたって安全かつクリーンな電力を提供している」と述べた。同CNOはまた、「これらの顧客コミュニティにおける経済成長の原動力として、原子力発電所は高サラリーの雇用創出や多額の税収など、様々な恩恵をもたらしている」と強調した。米国では約100基の商業炉のうち、90基以上がこれまでにNRCから初回の(20年間の)運転期間延長を認められた。このうち、ターキーポイント3、4号機とピーチボトム2、3号機、およびサリー1、2号機に関しては、NRCがすでに2回目の運転期間延長を承認、それぞれ80年間の稼働を許可している。NRCはさらに、ポイントビーチ1、2号機とノースアナ1、2号機についても同様の申請を審査中である。(参照資料:デューク・エナジー社、NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 23 Jun 2021

- NEWS

-

米仏のエネ相 温暖化対策の共同声明に原子力を盛り込む

米エネルギー省(DOE)と仏エコロジー移行省の両大臣は5月28日、共同声明を発表。地球温暖化の防止に向けた共通の目的や解決策を共有し、パリ協定に明記された野心的な目標を達成するため、先進的原子力技術の利用も含めて協力する方針を明らかにした。地球温暖化にともなう近年の深刻な影響を早急に緩和するため、両省は最先端の科学技術や研究を活用。画期的な技術革新やエネルギー技術の利用を通して、一層安全でクリーンなエネルギーにより繁栄した未来を実現するための政策を進める。仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣 ©Ambassade de France au JaponDOEのJ.グランホルム長官と仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣によると、両国は今回、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するという共通目標の下で団結。そのためには、CO2を排出しない既存の技術すべてを活用する必要がある。また同時にCO2を排出しない新しいエネルギー源やシステムの研究開発や建設を加速する。こうしたエネルギーシステムの効率性・信頼性を確保しながら、再生可能エネルギーと原子力発電を統合することは、低炭素なエネルギー源への移行を加速する上で非常に重要である。また、CO2を出さない様々な電源やシステムに対しては、有利な融資条件等を幅広く提供する必要があるとした。こうした観点から両国は、CO2排出量の実質ゼロ化に向け、既存の「エネルギーの移行」、および新しい技術の開発で協力していくことを約束した。脱炭素化に貢献する革新的な発電システムとしては、小型モジュール炉(SMR)やマイクロ原子炉など先進的な原子力技術が含まれるが、これらのシステムによって再生可能エネルギー源のさらなる拡大や、地方の電化率の向上を図り、輸送部門の脱炭素化を促す水素製造などを促進。さらには、水不足の地域に対する飲料水の提供支援や、様々な産業の排出量クリーン化に向けて原子力を活用していく。両国はまた、地球温暖化がもたらした脅威を、エネルギー部門の再活性化やクリーン産業・技術のブレイクスルーとして活用すると表明した。米仏の関係省庁や産業界は、先進的原子力技術や長期のエネルギー貯蔵、先進的な輸送部門、スマート・エネルギー・システム、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)といった革新的な脱炭素化エネルギー技術を複数の部門で開発中だ。これらはすべて、CO2を排出しないエネルギーの生産に大きく貢献するだけでなく、クリーンエネルギーへの移行にともない、高サラリーかつ長期雇用が保証されるとしている。今回の協力について、仏エコロジー省のB.ポンピリ大臣は「パリ協定の意欲的な目標の達成など、地球温暖化に効果的に取り組むには、世界の主要な経済大国が力を合わせて解決のための技術力を統合しなければならない」と述べた。DOEのグランホルム長官も、「世界で技術革新を牽引している米仏は、2050年までのCO2排出量実質ゼロ化に向けて、不可逆的な道筋を付けるための活動を強化する」と表明。原子力や再生可能エネルギー、CCUSなどのあらゆる無炭素技術を活用する方針を強調した。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 31 May 2021

- NEWS