キーワード:風評

-

規制委、福島第一ALPS処理水の取扱いに係る実施計画を認可

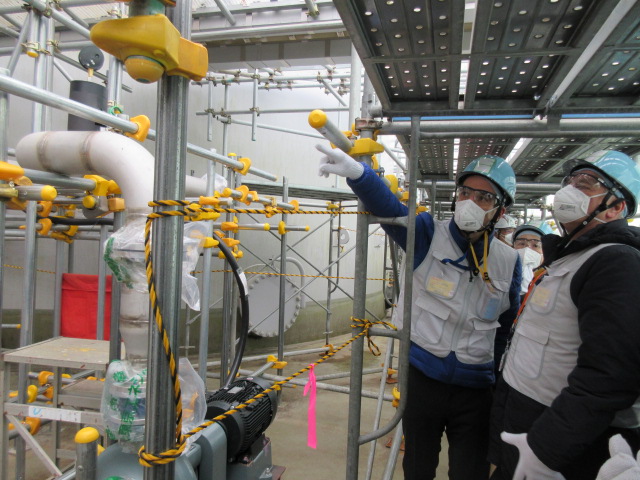

原子力規制委員会は7月22日の臨時会議で、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに伴う希釈放出設備および関連施設に係る実施計画の変更認可を決定した。ALPS処理水取扱いに係る設備の概要(原子力規制委員会発表資料より引用)同計画は、測定・確認用設備、希釈設備、放水設備からなり、測定・確認用設備では、測定・確認用のタンク群の放射性核種の濃度を均一にした後、試料採取・分析を行い、ALPS処理水であることを確認。ALPS処理水を海水と混合しトリチウム濃度を1,500ベクレル/ℓ(環境へ放出される際の規制基準値の40分の1)未満に希釈した上で放水設備に排水し、沿岸から約1km離れた沖合に放出するというもの。本件に関し、東京電力は2021年12月に規制委員会に対し審査を申請。これを受け、同委では、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準を満たすものである(2)ALPS処理水の処分に関する政府方針(2021年4月決定)に則ったものである――との方針に従い、審査・確認を行ってきた。2022年5月18日に審査書案を了承した後、1か月間のパブリックコメントを実施。計1,233件の意見(廃炉工程全般、海洋放出の是非、風評被害の懸念、大学・研究機関が取り組むトリチウム除去技術の可能性など、審査案件に直結しないものも含む)が寄せられ、これら意見への考え方を整理した上で、審査書の正式決定に至った。規制委員会の認可を受け、東京電力は、「引き続き、IAEAのレビュー等に真摯に対応するとともに、実施計画に基づく安全確保や、人と環境への放射線影響など、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、放射性物質のモニタリング強化等、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」とコメント。2023年4月中旬頃の設置完了を目指し、ALPS処理水の取扱いに係る設備の現地据付・組立に着手する運び。また、原産協会は、「事業者はもとより国も環境影響についての対応をわかりやすく丁寧に説明を続けるとともに、国内外に向けては風評の防止のために理解醸成ならびに懸念の解消に努めて欲しい」とする理事長メッセージを発信した。

- 22 Jul 2022

- NEWS

-

福島県・内堀知事、福島第一ALPS処理水の理解に向け「正確な情報発信に今後も力を」と

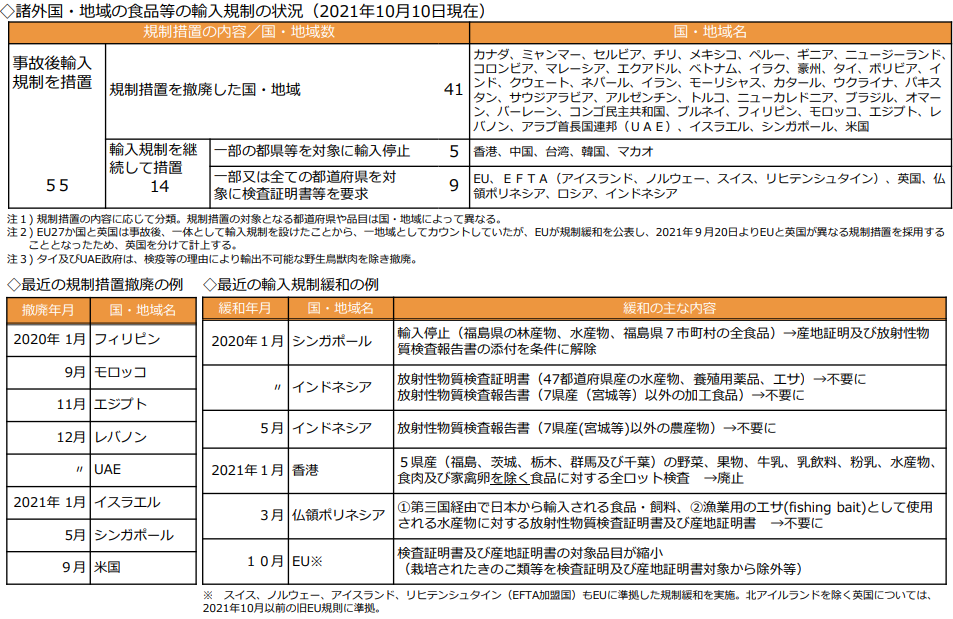

福島県の内堀雅雄知事は6月20日の定例記者会見で、18日に福島テレビ他が行った県民世論調査の結果中、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関する政府の基本方針について、「理解が広がっていない」との回答が47.3%を占めたことに関し、「県として正確な情報発信に今後も力を入れていきたい」と述べた。内堀知事は、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出への反対の他、新たな風評の発生や陸上保管に伴う復興への影響を危惧する声など、様々な意見が示されている」として、県民や国民による理解の重要性を改めて強調。国に対する要望として、2021年末策定の「基本方針の着実な実行に向けた行動計画」に基づく情報発信の充実強化など、「責任を持ってしっかり取り組んでもらいたい」とした。さらに、福島第一原子力発電所による輸入規制措置が現在も14の国・地域で継続していることに関し、「厳しい現実」と認識。海外にも及ぶ風評の払拭を県政の重要課題ととらえ、「政府とも連携しゼロになるよう努めていく」と述べた。森林内の原木から発生したなめこ(福島大発表資料より引用)また、「国内で流通するなめこのルーツは福島にあり」との福島大学他による研究成果に関し、内堀知事は、「既に全国でニュースになっており非常に嬉しく思った」と歓迎した上で、これを契機に、安全で美味しい県産の農林水産物「ふくしまプライド。」のトップセールスに引き続き取り組んでいく意欲を示した。同研究成果は、日本国内で年間約2万トンが生産されるなめこの起源について、1962年に福島県林業研究センター(喜多方市)で採取された単一の野生株に由来する可能性が高いことを明らかにしたもの。

- 20 Jun 2022

- NEWS

-

処理水の風評対策に いよいよ岸田総理の出番か!?

二〇二二年六月十五日 原子力規制委員会は五月十八日の定例会合で、福島第一原子力発電所のALPS(アルプス)処理水の海洋放出に、事実上のゴーサインを出した。そこで最近の一連の新聞を読み比べてみたところ、半分の新聞メディアは風評の解消どころか、その拡大に加担していることがあらためてわかった。では、どうすればよいのだろうか?読売新聞は「安全」を強調 五月十九日付の主要六紙(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経)を見ると、これまでの流れの通り、朝日、毎日、東京は海洋放出に批判的だ。この三陣営と読売、産経の二陣営が対立する「分断の構図」は間違いなく定着したといってもよいだろう。 読売新聞は二面と三面で扱った。社説横の三面ではほぼ全面を費やし、「海へ処理水『安全』 福島第一原発 規制委『合格』 地元の理解が焦点」と海洋放出の安全と審査合格をアピールした。冒頭の文章では、更田豊志・規制委員会委員長の「健康や海産物への影響は到底考えられないが、非常に多くの人の関心も懸念もあるので丁寧に審査した」とのコメントを載せ、安全性を強調した。 見出しで「安全」という大きな文字が目に飛び込むのは読売だけであった。これは明らかに風評が生じないように意図された記事に思える。産経は一面の二段見出しで「処理水放出計画を了承」とあっさりした内容だった。朝日新聞はあえて「木材への風評」を持ち出した 興味深いのは朝日新聞だ。 五月十九日付に限れば、社会面の四段見出しで「処理水放出 規制委が了承、着工 地元の了解が焦点」と事実関係を中心に報じ、意外に地味だった。しかしこれは、すでに四月十四日付けの新聞で二頁(四面と八面)にわたり大特集を組み、批判的に報じたからに他ならない。 驚いたのはこの四月十四日付総合面(四面)。福島県森林組合連合会の代表理事会長の「反対だ」の声を載せ、「処理水が放出されれば、福島産木材のイメージ低下につながるとの懸念」と、海とは関係ない木材の風評まで持ち出した。 海への放出が、なぜ木材の風評にまで拡大するのか、私は想像したこともない。危険な方向に対して想像力がたくましく働く朝日新聞の記者はあえて木材関係者の声を拾い、「木材への風評が生じるのでは」と小火に火種を放り込むような記事に仕立てた。本人は善意と警告の意図から書いているのだろうが、結果的にはこういう記事が風評を起こすのだというお手本のような記事である。 いったい記者は何を目的に記事を書いているのだろうか。私自身は海洋放出が滞りなく進むことを願っているが、朝日の記者は木材への風評が生じるのをまるで期待しているかのような書きっぷりである。朝日新聞は一月三十一日付でも、一面と二面を割いて特集を組んだ。一面の大見出しは「処理水『来春放出不信なお』で不信を強調していた。これでは風評に火と油を注ぐようなものだ。威勢がよい東京新聞 反原発路線を貫く東京新聞は依然として威勢がよい。一面の見出しは「抗議の声向き合わず 処理水放出計画了承 住民らが批判」。原発被災者訴訟の原告団長の「反対や不安の声が出ているのに、何があっても流そうという強硬な姿勢を感じる」とのコメントを載せ、海洋放出が反対の動きを押し切る形で強行される事態を強調した。毎日新聞の社説はまるで他人事の論調 毎日新聞は五月十九日付の一面では「処理水放出『計画』了承」と事実関係をあっさりと報じたが、風評に向き合う傍観者的姿勢がより鮮明に分かったのは五月二十九日付社説だった。 同社説はいきなり「政府や東電には地元や国内外に対して説明を尽くそうという姿勢が見えない」と書いた。私から見れば、国民にわかりやすい説明を尽くそうとしないのは新聞の方に思える。 この社説はさらに「政府は三〇〇億円の基金を新設し、風評で海産物の価格が下がった場合に買い取ったり、販路の拡大を支援したりする方針を示している。被害対策を講じるだけでは、関係者の不安は解消されまい。風評そのものが生じないように努めることが欠かせない」と書く。そして「何よりも重要なのは、正確な情報の発信に力を入れることだ」と強調するが、一体誰に向けて言っているのだろうか。重ねて言うが、風評そのものが生じないように正確な情報の発信に力を入れるべきなのは新聞の方である。 なぜそう言えるのか、説明しよう。五〇〇回説明してもまだ足りないのか? その証拠のような記事が朝日新聞の一月三十一日付朝刊だった。「政府は昨年四月から約五〇〇回の説明会や意見交換会を開いてきた」と書いている。しかし、五〇〇回開いても、「対象者は農林漁業者、観光業者、自治体職員と限られ、学校など若い世代への説明は少ない」と批判した。 政府が学校にチラシを配ろうとすると、それを阻もうとしたのは自治体やメディアである((『処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?』))。 政府が五〇〇回もの説明会を開いても、なお説明が行き届かず、なおかつ風評が収まらないというのであれば、それを補う形でメディアがしっかりと正確な記事を書けばよいはずだと思うが、朝日新聞にはそうした問題解決を指向する情報発信に努める意識は低いようだ。 仮に政府が一〇〇〇回の説明会を開いても、それと同時並行して、新聞が反対や不安をもつ人たちの異議ばかりを報じれば、説明会の努力は無に帰すだろう。 そこに見られるのは、風評を鎮めるのは政府の役目であり、われわれメディアは高みの見物(よく言えば客観的な観察者)といこうとの構図だ。このようなメディアの姿勢で風評が収まるわけがない。高みの見物だけならまだしも、その高みから世間の諍いに向けて火の玉を投げているのが実情である。記者は国の報告書をもっと分かりやすく解説を 原子力規制庁は五月十八日にALPS処理水の海洋放出関連に係る「審査書案の取りまとめ」(全一一〇頁)と題した詳細な報告書を公表している。そこには海や海の生物、人などへの影響が細かく解説されている。風評を抑えたいと思うなら、記者はそれをじっくりと読み込んだ上で、その内容を国民に伝えればよい。こうした解説記事を書くなら、 風評の軽減に少しは貢献できるはずだ。 ところが、朝日、毎日、東京の記事のパターンは、政府の決定に対して、異を唱える人達のコメントをメインに掲げ、「計画通りに放出できるかは不透明だ」「地元との調整が難航しそうだ」「風評対策の基金をつくっても、地元の理解の醸成につながるかは未知数だ」といったワンパターン記事を繰り返す。政府の対策への言及は五~六行で終わりだ。岸田総理は記者会見で直接、国民に語ろう ではどうすればよいか。岸田総理が風評対策に絞った記者会見を何度か開き、一回の会見で少なくとも三〇分間にわたり、処理水に関する科学的な説明を行えばよい。ジャーナリストの池上彰氏のような感覚で解説するのだ。こうすれば、記者も書かざるを得ないだろう。 その会見で威力を発揮するのが前回のコラム((『原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!』))で書いた「サウンドバイト術」である。 「トリチウムを含む処理水は世界中で放出されている」「海産物に蓄積することはない」「トリチウムは川や飲み水など自然界にも存在する」などの基本的な事実を総理がしっかりと伝えれば、一定の伝達効果はあるはずだ。 イラストや図をふんだんに使って、岸田総理が肉声で解説を行えば、テレビは「総理自らの異例の解説とメッセージ」と生放送で流してくれるだろう。新聞も会見内容を無視することは難しいだろう。サウンドバイト術を駆使した会見をぜひ見たいものだ。

- 15 Jun 2022

- COLUMN

-

元首相5人の書簡はどうして有害なのか?

Based on solid evidence, screening for thyroid cancer does not result in a decrease in thyroid cancer mortality.(信頼すべき証拠によれば、甲状腺がんの検査は死亡率を減少させる結果をもたらさない。)Based on solid evidence, screening for thyroid cancer results in overdiagnosis and overtreatment. Treatment for thyroid cancer usually results in long-term and clinically relevant sequelae. Other known harms associated with thyroid cancer screening are psychologic consequences of both false-positive tests and unnecessary diagnoses.(信頼すべき証拠によれば、甲状腺がんの検査は過剰診断と過剰治療の結果を招く。甲状腺がんの治療は、通常、長期に亘る臨床的に関連付けられた後遺症をもたらす。甲状腺がん検査に関して他に認識されている問題は、誤診及び不要な診断の双方による心理面への影響だ。)米国国立衛生研究所(NIH)の傘下にある国立がん研究所(NCI)は、甲状腺がんの検査について厳しい警告を発している。これは、がんに関する私たちの一般的な知識とは大きく乖離しているだろう。ほとんどの日本人は、がんに関して「早期診断・早期治療」が命を守る上での最も重要な決め手と教えられてきたのではないか。しかしながら、甲状腺がん、特に若年型甲状腺がんは全く異なるようだ。NCIのみならず、日本国内においても医学的見地から同様の見解が数多く示されてきた。例えば大阪大学医学系研究科甲状腺腫瘍研究チームは、甲状腺疾患専門病院である隈病院(神戸市)の20年に亘る2,000件以上の臨床データを基に、「若年型甲状腺がんは早期診断・早期治療してはいけないことが人類史上初めて証明されたがん」と指摘している。内外における多くの医学専門機関が若年型甲状腺がんの検査に関してプラス面よりもマイナス面がより大きいとする理由は、超音波検査で発見される最大径1㎝以下の甲状腺微小がんの場合、「ほとんど成長せず、生命への影響が極めて小さい」(隈病院のウェブサイト)からだ。国立がん研究センターの「がん統計」によれば、30歳までに甲状腺がんで亡くなる人は人口10万人当たりで見て限りなくゼロに近い(図表1)。実際、隈病院の臨床例でも、甲状腺微小がんが見つかり、経過観察を行った千人以上の患者のうち、甲状腺がんで亡くなった人は1人もいなかったとのことである。それにも関わらず、敢えて検査を行い、甲状腺微小がんが見つかれば、患者やその家族は強い不安や恐怖に苛まれ、多くの人が早期に手術による治療を望むだろう。ただし、検査には誤診のリスクがある上、仮にがんと診断された場合には過剰治療が行われかねない。ちなみに、NCIは“When a screening test result leads to the diagnosis and treatment of a disease that may never have caused symptoms or become life-threatening, it is called overdiagnosis.(検査結果がなんらかの症状や命を脅かすことがないであろう病気に対する診断、治療へと導くとき、それを過剰診断と呼ぶ)”としている。隈病院の臨床例によれば、低リスク甲状腺微小がんを見つけて直ちに手術した場合、経過観察に比べて一過性声帯マヒのリスクは6.8倍、副甲状腺機能低下は6.0倍、永続性副甲状腺機能低下は20倍になるとのことだ。一方、1975年に1.5人だった甲状腺がんと診断された人口10万人当たりの患者数は、超音波による検査が普及したことにより増加基調を続け、2018年には14.7人になった(図表2)。つまり、早期診断が実現しているのだが、人口10万人当たりの甲状腺がんによる死者は1975年の0.5人に対し、2018年は1.5人とむしろ緩やかな増加傾向だ。大阪大学の甲状腺腫瘍研究チームは、この事実に関して、甲状腺がんを早期に発見した内科医は、「経過観察して万が一悪い結果になると嫌なので手術を薦めたがり」、外科医は「当然のことながら無駄な手術をした、などとは絶対に認め」ないため、「無駄な手術が増えていく」と極めて率直に説明している。さらに、「多数例の手術をして数十年後にがんの死亡率が低下していないことに気づいて初めて手術が無駄であったことがわかる」と指摘、「若年型甲状腺がんを超音波検査で早期に見つけるメリットは」ないと明快に結論づけた。また、世界保健機構(WHO)の専門部門である国際がん研究機関(IARC:International Agency for Research on Cancer)は、2018年、“Thyroid Health Monitoring After Nuclear Accidents(原子力事故後の甲状腺健康モニタリング)”と題した報告書を発表している。執筆者のリストを見ると、米国、フランス、英国、ドイツ、イタリア、スイス、フィンランド、ロシア、ウクライナ、韓国、そして日本の24人の専門家が関わっており、日本の執筆者は福島県立医科大学の志村浩己教授だった。この報告書の結論は、原子力事故後の甲状腺がんに対する悉皆(しっかい)検査に反対する胎児もしくは子供及び青年期の甲状腺被ばく量が100~500ミリシーベルト、あるいはそれ以上の場合、リスクの高い個人として長期に亘るモニタリングプログラムを検討すべきである──の2点だ。 EUが原子力を選ぶ理由甲状腺がんについて長々と書いたのは、日本の内閣総理大臣経験者による無責任な書簡に反論を試みたかったからだ。今年1月27日、小泉純一郎氏、細川護熙氏、菅直人氏、鳩山由紀夫氏、村山富市氏の5人が連名で欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長宛てに送った手紙の表題は、『脱原発・脱炭素は可能です EUタクソノミーから原発の除外を』(以下「書簡」)だった。この書簡を読んでまず驚いたのは、「脱原発と脱炭素の共存は可能」としながら、その科学的、経済的根拠が一切示されていないことである。日本の行政のトップである首相経験者であれば、そのような具体論に踏み込む必要はないとの考えかもしれないが、それではEUが苦しんでいることへの助言にも解決策にもならない。2月24日にロシア軍がウクライナに侵攻する以前から、原油、天然ガス市況は高騰していた。主要国がカーボンニュートラルへ舵を切ったことにより、化石燃料の産出国・事業者が供給力維持へ向けた投資を絞り込むとの見方が広がったからだろう。石油、石炭、天然ガスの生産には長期的に巨額の投資が必要だ。将来、需要の先細りが見えているとすれば、当然、事業者はリスクを抑制するため投資を削減するだろう。一方、脱炭素は長期的な目標であり、化石燃料への需要が直ぐに激減するわけではない。そうした構造的な需給バランスの不透明感に加え、コロナ禍からの経済急回復による需要増加が重なり、化石燃料価格が急騰したのである。40年ぶりのインフレに見舞われたEUは、昨年から脱炭素と必要なエネルギー確保を両立させつつ、調達コストの安定を図るため、持続可能な経済活動を分類する『EUタクソノミー』に天然ガスと原子力を加える『補完的な委任規則案』の策定作業を進めていた。もちろん、再生可能エネルギーはカーボンニュートラルを実現する上で極めて重要な役割を担う。ただし、昨年、異常気象に見舞われた西欧において風力発電の出力が上がらず、電力不足の要因になるなど再エネにはまだ課題も多い。従って、再エネのウェートを上げるためには、ベースロード電源の確保が重要だ。欧州諸国は石炭に比べて温室効果ガス排出量の少ない天然ガスを選択したことで、価格がさらに押し上げられたと考えられる。そうしたEUの苦労に対し、日本の首相経験者が送った書簡には全く現実的な課題への解決策が示されていない。単に「真に持続可能な世界を実現するためには脱原発と脱炭素を同時に進める自然エネルギーの推進しかないと確信します」と書かれているだけだ。原子力発電を活用するリスクについて、EU委員会は慎重に検討したはずである。1979年のTMI事故、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故、そして2011年の福島第一原子力発電所事故の事例は当然であろうし、放射性廃棄物の処理についても十分に考慮したであろう。EU加盟国のなかには、ドイツ、オーストリア、デンマーク、スペイン、ルクセンブルクのように、タクソノミーに原子力を加えることに関して反対している国も存在する。それでも、EU委員会が原子力を選択しようとしているのは、他に現実的な解が存在しないからだ。無責任な書簡を受け取ったフォン・デア・ライエン委員長は、困惑を禁じ得なかったのではないか。 本当に多くの子供が苦しんでいるのか?この5人の首相経験者によるEU委員会への書簡の最大の問題点は、「多くの子供たちが甲状腺がんに苦しみ」の部分である。政府は、2月1日、山口壮環境大臣の名前で『福島県における放射線の健康影響について』との書簡を当該の5人へ送付、誤った認識の基づく主張を「適切でない」と指摘した。「福島県の子どもに放射線による健康被害が生じているという誤った情報を広め、いわれのない差別や偏見を助長することが懸念される」からだ。福島県では、県民健康管理調査事業の一環として、東日本大震災発災時に同県に居住していた18歳以下の人、震災直後に県内で生まれた人を対象に定期的な甲状腺がんの検査を行ってきた。この検査については、過剰診断・過剰治療のリスクから、医療関係者の間でも疑問の声は少なくないようだ。大阪大学の甲状腺腫瘍研究チームは、チョルノービリ原子力発電所事故後、若年者に対して超音波検査による甲状腺がんのスクリーニングが行われ、多くの子供ががんと診断されたものの、30年以上を経て甲状腺がんが原因で死亡した人はほとんどいないと指摘している。その上で、甲状腺がんと診断された若年者の自死が多発、「子供たちにとって脅威となったのは甲状腺がんそのものではなく、実は甲状腺がんと診断されることであった可能性」に強い懸念を示している。検査を担当した福島県立医科大学の山下俊一副学長も、首相官邸のホームページにおいて、当該検査に関し「当初から、医療界ではよく知られたスクリーニング効果(それまで検査をしていなかった方々に対して一気に幅広く検査を行うと、無症状で無自覚な病気や有所見<正常とは異なる検査結果>が高い頻度で見つかる事)の発生が懸念されていた」ことを率直に説明していた。原子力発電所事故による健康被害へ福島県民の懸念が極めて強いなかで、検査を行うことに対する肯定的な意見が多かったとしても、その結果については極めて慎重に取り扱い、科学的・医学的な知見に基づく丁寧な分析を政策に反映させることが重要だろう。2021年10月15日、福島県の第43回県民健康調査検討委員会において示された『甲状腺検査結果の状況』によれば、同年3月末現在、進行中の第5回、及び25歳時の節目の検査を含めてのべ172万人が甲状腺がん検査を受診し、266人が「悪性もしくは悪性の疑い」との結果になった(図表3)。このうち、222人が手術を受けている。やはり甲状腺がんへの懸念は強く、検査結果で悪性の疑いが生じれば、80%以上の人が経過観察ではなく手術を選択するのだろう。重要な点はこの若年型甲状腺がんが福島第一原子力発電所の事故に由来するか否かである。国立がん研究センターのデータによれば、2018年における人口10万人当たりの甲状腺がんの患者数は、10~14歳の場合、全国平均だと0.52人、福島県は3.80人だった(図表4)。15~19歳では全国の1.85人に対して福島県は8.99人、20~24歳だと全国が4.85人、福島県は10.96人だ。東日本大震災発災時に3~17歳だった人のグループに関して、単純に見れば福島県の診断者数が非常に多いように感じるだろう。もっとも、10~14歳の場合、4.44人の富山県、3.92人の石川県が福島県を上回っている。また、20~24歳でも12.31人の奈良県が福島県よりも多い。例えば、甲状腺がんと診断された10~14歳は富山県と石川県が共に2人、福島県は3人だ。分子が極めて小さいだけに、10万人当たりで計算すると大きな差が生じているような印象になる。特に福島県においては全員を対象とした検査が定期的に行われ、完了した過去4回は最低でも対象者の62.3%が超音波検査によるスクリーニングを受けた。そうした悉皆検査を行っていない他の都道府県との比較は、統計的に見て有意であるとは考え難い。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR:United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)は、2021年3月9日、『2020年/2021年報告書』を発表、福島県における若年型甲状腺がんについて、「本委員会の更新した統計的検出力の分析では、考慮したいかなる年齢層においても、放射線被ばくから推測が可能な甲状腺がんの過剰リスクはおそらく識別できる可能性がないだろう」とした上で、被ばくした小児の間で相当数の甲状腺がんが検出されていることについて「放射線被ばくと関係している様には見えず、むしろ高感度の超音波検診法の適用の結果の様に見える」と指摘した。つまり、5人の首相経験者がEU委員会へ送った「多くの子供たちが甲状腺がん」に苦しんでいるとの科学的な根拠は今のところ見つかっていないわけだ。自らの主張の正当性を補強するため、事実を歪曲するのは正しい方法ではないだろう。それが三権の長の経験者の書いた書簡であり、且つ根拠のない書簡を送った相手が外国の機関のトップともなればなおさらだ。これは、日本や福島県に対する誤ったイメージを国際社会に拡散することになりかねない。さらに深刻な懸念は、山口環境大臣の書簡が指摘していたように、福島県において被災された方々、特に震災時に子供だった人たちが、いわれない差別を受け、新たな風評被害が広がるリスクである。行政府の長として日本の舵取りをされた方が5人も集まって、そうしたことに思いを致さないのは残念としか言いようがない。 意見に必要な客観的事実と科学的な根拠「福島第一原発事故直後、ドイツのメルケル政権の脱原発への決断は刮目に値するものでした。私たちはその英断を高く評価します。」5人の首相経験者の書簡の最後の部分には、16年間に亘ってドイツを率いたアンゲラ・メルケル前首相への称賛が綴られていた。未来を正確に予測することは極めて難しい。この書簡がEU委員会のフォン・デア・ライエン委員長に書簡に送られた28日後、ロシア軍はウクライナへ侵攻した。ウラジミール・プーチン大統領による暴挙は、ほとんどの日本人にとって全くの想定外だったのではないか。したがって、ウクライナ危機によりドイツのエネルギー戦略が苦境に陥ったことについて、5人の首相の間の悪さを責めることはできないだろう。ただし、メルケル前首相が脱原子力政策を進め、2038年までの脱石炭を国際公約できた背景には、再エネの活用を積極的に推進してきた成果と共に、ロシアから供給される天然ガスが必須の前提であったことに疑いの余地はない。退任を3か月後に控えた2021年7月15日、訪米した同前首相はジョー・バイデン大統領と会談、ロシアとドイツを結ぶ天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の運用開始について、実質的な米国の容認を勝ち取った。もっとも、その前提条件はウクライナ危機により崩れ去り、メルケル前首相の後を襲ったオラフ・ショルツ首相は、今、エネルギー戦略の再構築にもがき苦しんでいる。この事実が示しているのは、「脱原発と脱炭素の共存」が実は非常に難しいことだ。計算の立つベースロード電源の存在なくして、再エネ比率を高めることはドイツといえども困難になっている。原子力に対する世の中の批判は当然のことだろう。また、健全な批判があるからこそ、原子力の安全性が保たれるとも言える。ただし、それは客観的な事実に基づき、科学的な根拠に拠らなければならない。その点において、5人の首相の書簡はお粗末であるだけでなく、風評被害や当事者の精神的苦痛をもたらす可能性のある有害物質と言える。原子力に反対するのであれば、科学的な知見に基づく具体的な代替策を示し、まず国内においてしっかりと議論すべきだろう。それができないのであれば、せめて国際社会に有害な間違った情報を垂れ流す愚挙は厳に慎んで欲しい。

- 01 Jun 2022

- STUDY

-

処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?

二〇二二年四月六日 これでは風評被害を抑えることは絶望的である。そんな嘆息がもれるニュースに出くわした。福島第一原子力発電所の処理水の安全性を説明する政府のチラシの配布をめぐって、多くの自治体が拒否反応を示したニュースのことだ。「国家権力」という言葉に象徴されるように国の力は強そうに見えるが、このニュースを見る限り、自治体よりもひ弱な存在に見える。同時に活字メディアの傍観主義があらわになった。チラシの内容は極めて常識的な科学的解説 問題の発端となったのは二種類のチラシだ。経済産業省が作成した「復興のあと押しはまず知ることから」と復興庁が作成した「ALPS(アルプス)処理水について知ってほしい三つのこと」だ。 経産省のほうは「廃炉作業は、地下水との闘いです。浄化処理した水を安全に処分していきます」などと説明。復興庁のチラシは「トリチウム(三重水素)は身の回りにたくさんあります。体内に入っても蓄積されず、水と一緒に排出されます。(トリチウムを含む処理水は)取り除けるものは徹底的に取り除き、大幅に薄めてから海に流します。世界でも既に海に流しています」などと解説している。 どちらも科学的には極めて常識的な内容である。処理水をめぐる国の風評対策のひとつとして、約二三〇万枚が作成され、昨年十二月、文科省の「放射線副読本」と一緒に直接、全国の小中高校に送付されたという。どうみても特に問題視されるような案件には見えない。「しんぶん赤旗電子版」が先行報道 ところが、三月三日付けの朝日新聞の記事を読み、岩手、宮城、福島の多くの自治体でチラシの配布中止や回収の動きがあることを知った。さっそく調べてみると、日本共産党の「しんぶん赤旗電子版」が二月五日付けで新聞各社に先んじて、すでに報じていた。この赤旗によると、共産党の党地方議員団は福島県の7自治体と岩手県の12自治体に配布の中止(二月四日時点)を申し入れていた。チラシ配布がなぜ「子どもをだます行為」なのか! こうした動きを受けてだろうか、河北新報が二月二十日と同二十三日付けで、朝日新聞デジタル版は二月二十二日付けでこのチラシ問題を報じた。政党が自らの主張を訴えるのは少しもおかしくはないが、気になるのは新聞の報じ方である。どの報道もチラシ配布を見合わせる自治体の声を大きく取り上げ、総じてチラシの配布に否定的なニュアンスがにじみ出た内容だった。 河北新報(二月二十日付)によると、宮城県の七ヶ浜町教育委員会は「海洋放出に反対する多くの漁業者や関係自治体などへの配慮に著しく欠ける行為」と捉え、 配布したチラシの回収に動き出したという。学校での保管を指示したという岩手県の釜石市教委の担当者は「市も市議会も海洋放出に懸念の声を上げている。配布は適当ではない」と判断したという。また「学校への配布を事前に聞いていなかった」という声も載せた。 極めつけは、沿岸部の小学校長のコメントだった。「処理水が手放しに安全だと思わせる書きぶり。純真な子どもをだますような行為だ」との意見が載っていた。 国が、チラシを通じて、分かりやすい科学的な解説を子どもたちに伝える行為の、どこがだます行為なのだろうか。チラシを配布せず、読ませないほうがよほど子どもたちをだます行為のように私には思える。 河北新報は二月二十三日のオンラインニュースで萩生田光一経産相の「チラシ配布は風評被害を最大限抑えるための情報発信の一環で、正確な情報の幅広い発信は国の重要な責務だ」との記者会見時の発言を伝えたが、チラシを配った当事者である国の意見は本来、初報時に載せるべき内容だ。続報ではインパクトは弱い。遺伝子組み換え作物の栽培は自治体の反対で挫折 こういう「国」と「自治体」と「メディア」の三者による言論空間での力関係を見ていると、国がいかにも頼りなく見える。これに似た光景は、実は過去に、遺伝子組み換え作物の栽培問題でも見られた。 遺伝子組み換え作物の輸入は一九九六年から始まった。以来、だれでも日本で栽培することが可能になった。このため、二〇〇五年前後、一部の農業生産者たちが各地で試験的な栽培を試みたが、北海道や新潟、茨城など多くの自治体が条例を作り、実質的に栽培を阻止してしまった。国がゴーサインを出しても、自治体が反対すれば、最先端テクノロジーの試行さえままならないのが日本の現実なのだと、当時つくづくと感じたのを思い出す。 メディアと市民団体と自治体が国に抗議する共闘を組めば、国の描く青写真は画餅に等しいことを示す象徴的な出来事であった。風評懸念と言いながら メディアは傍観者の立場 確かに、遺伝子組み換え作物の実像を国民に正しく理解してもらうのは容易ではない。同様に処理水の問題も難題であることに違いはない。とはいえ、国が一枚のチラシを学校に配るだけでも、メディアや自治体からこれだけの拒否反応が起こるところを見ると、国民的な合意を得ることはもはや不可能に思えてしまう。 ただし、処理水に対するメディアのスタンスは遺伝子組み換え作物とは大きく異なる点がある。それは、多くの新聞やテレビが処理水放出にあたっての最大の課題を「風評の懸念」と報じてきたことにある。 では、「風評が懸念される」とはどういう意味だろうか。処理水の放出自体は人の健康や環境に悪影響を与えないが、その科学的な事実を多くの国民が理解していないことによって生じる誤解という意味合いである。つまり、誤解をどう解くか、科学的事実をどう伝えるかが課題だと新聞自体が報じてきたのである。 にもかかわらず、国が科学的な解説を記したチラシを配っただけで、「特定の考え方の教材を授業で配布するべきかは検討が必要だ」「直接学校に配布することは現場に混乱を招く」「どう活用するかは各自治体がそれぞれ判断すべきで強制するものではない」など、国の配布に否定的な意見(朝日新聞三月三日付)を多く載せて報じた。風評懸念の解消とは真逆の報道である。建設的な提案型報道は批判よりも知的な営み 風評懸念と言いながら、結果的に風評を助長するような傍観者的な報道では、いつまでたっても風評が抑えられることはないだろう。前回のコラムで述べたように、こういう報道を見る限り、新聞やテレビは意図せずして、風評の助長に加担していることは明白である。「メディアが政府の応援団になったら、メディアの自殺行為だ」というメディア論は確かに重要な意義をもつが、それもケースバイケースである。 チラシ配布の記事で見られたような国と自治体とメディアの構図はおそらく今後も変わらないだろう。そうであれば、実際に処理水を流す段階になった場合、メディアや自治体から好意的な反応を期待することはかなり難しいと予想される。メディアが「風評懸念が課題だ」と自覚しているならば、チラシの内容をどうやって子どもたちや親、教師に伝えていくか、そしてどう風評を抑えていくかについての提案をもっと報道すべきだろう。 反対の声を拾う批判よりも、建設的な提案を盛り込んだ報道のほうがはるかに知的な営みである。同時にそのほうが地元からより強い共感を得られるのではないだろうか。

- 06 Apr 2022

- COLUMN

-

農水省、福島県産品の2021年度流通実態調査結果を発表

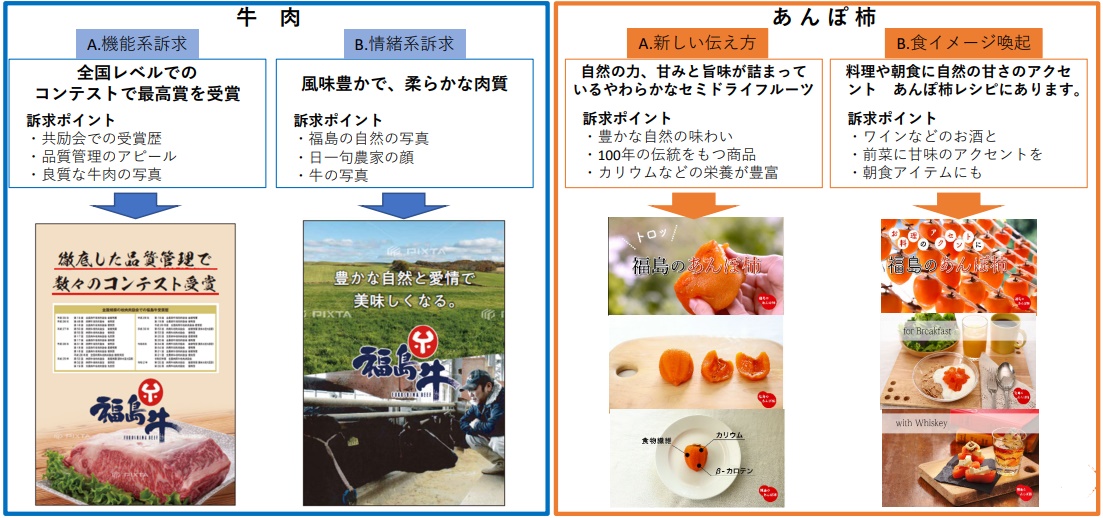

農林水産省は3月25日、福島県産農水産物に関する2021年度の流通実態調査結果を発表した。例年調査を継続する重点6品目の米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン、ヒラメについては、依然と出荷量が震災前の水準まで回復しておらず、全国平均との価格差も徐々に縮小してはいるものの、牛肉、桃で約10%下回っており、「引き続き販売不振の解消に向けた取組が必要」としている。一方で、納入業者が納入先の取扱姿勢を実態よりネガティブに評価する(「福島県産品を紹介しても嫌がるだろう」など)姿勢は概ね改善傾向にあった。福島県産品に対する流通段階における認識齟齬の改善に関しては、前回調査で、「ナッジ」(人の感情に働きかけて“何となく”行動を促す行動科学の手法)を活用したチラシ配布による効果も確認されている。また、前回調査では福島県産品と他県産品の価格差の固定化に関し、「ブランド力が弱く市場の需給バランスに左右されている」といったマーケティングの課題が指摘されたことから、今回の調査では、牛肉とあんぽ柿を対象に成果指標(認知度やブランド理解)の改善を目指しマーケティング実証調査を行った。牛肉については、コンテスト受賞歴などの品質評価を切り身の写真とともに記載した「機能系訴求」と自然の風景や農家・牛の写真で感情に訴える「情緒系訴求」の2種類の販売促進ポスター・のぼり旗を作成し、協力店舗への設置前と後のそれぞれにつき来店者アンケートを実施。「ブランド力がある」との評価に関しては両訴求でほとんど差はなかったが、「高級である」では具体的な実績を示した「機能系訴求」の方が優れていた。他方、「情緒系訴求」は、「健康によい」、「品質が安定している」、「伝統がある」といった点の評価が優れていた。あんぽ柿については、特徴や伝統などを伝える「新しい伝え方」と食べ方を訴求する「食イメージ喚起」の2種類の動画を作成し同様に調査。動画を店舗で流す前と後で購入・食用意向の上昇幅を比較したところ、50代までの消費者では、「新しい伝え方」の方が高く、60代以上の消費者では「食イメージ喚起」の方が高くなっていた。今回のマーケティング実証調査では、消費者の購買プロセスにおける課題を踏まえた企画立案の重要性や、消費者の属性によって施策への反応が異なることが示され、福島県産品の価格回復に向けた実態として、「対象品目ごとに課題を調査・整理し仮説を立ててマーケティング活動に取り組むことが重要」ととらえている。

- 29 Mar 2022

- NEWS

-

消費者庁、食品の風評被害に関する実態調査結果発表

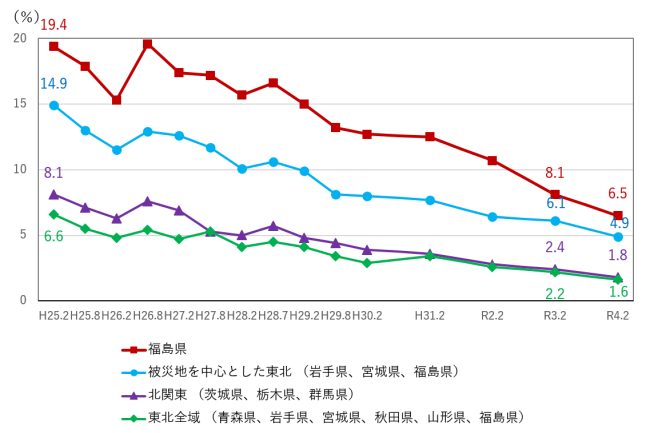

消費者庁は3月8日、食品の風評被害に関する消費者意識の実態調査結果を発表した。東日本大震災以降、継続的に実施しているもので、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要仕向先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2月1~7日にインターネットを通じて調査。それによると、「普段の買物で食品を購入する際に、どこで生産されたかを気にしますか」との問いに対し、「気にする」または「どちらかといえば気にする」との回答者は約6割、「どちらかといえば気にしない」または「気にしない」との回答者は約3割で、いずれも前年度と同様の結果だった。さらに、「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人に理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」との回答割合は減少傾向にあり、これまでで最小の11.2%。最も多かったのは、「産地によって品質(味)が異なるから」の27.1%だった。また、食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、福島県、東北全域、北関東など、いずれの地域についても減少傾向にあり、これまでで最小となった。今回の調査では新たに、「風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うか」(複数回答可)について尋ねており、「食品の安全に関する情報提供(検査結果など)」(46.1%)、「食品の安全性に関する情報に触れる機会の増加」(35.8%)、「食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」(31.0%)との回答が上位を占める一方、「産品に触れる機会(実際に購入できる)の増加」(21.6%)、「何をやっても安心できるとは思わない」(15.6%)など、流通面の課題や風評の固定化を示唆する回答も多々あった。消費者庁では毎年、関係省庁と連携し食品中の放射性物質とリスクコミュニケーションについて考えるシンポジウムを開催しており、去る3月3日にも、生産、流通、消費に関わるそれぞれの立場から、福島でトマト栽培に取り組むワンダーファーム代表取締役の元木寛氏、都内のフランス料理店「ビストロダルブル」チーフシェフの無藤哲弥氏、日本消費生活アドバイザリー・コンサルタント・相談員協会の武士俣淑恵氏らを招きオンラインを通じて意見交換。登壇者からは、市場における一般的な需給と価格との関係、都市部の人たちの被災地産食材に対する一定の理解、風評の固定化に関し発言があり、コーディネーターを務めたジャーナリストの葛西賀子氏は、コロナに対する不安の高まりから震災記憶が風化しつつあることにも言及し「風評対策は新たな段階に入ってきた」などと総括している。

- 09 Mar 2022

- NEWS

-

福島第一ALPS処理水の安全性でIAEAがレビュー実施

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関し、IAEAによるレビューが2月14~18日に行われた。〈経産省発表資料は こちら〉2021年7月に日本政府とIAEAとの間で交わされた署名に基づくもので、当初、12月に予定されていたが、感染症拡大に伴い延期となっていた。今回、IAEA原子力安全・核セキュリティ局のグスタボ・カルーソ氏ら、IAEA職員6名と国際専門家8名(米国、英国、フランス、ロシア、中国、韓国、ベトナム、アルゼンチン)が来日。IAEA一行は、15日には現地を訪問し、ALPS処理水の取扱いに関し、希釈放出前に放射性物質の濃度を確認するためのタンク群など、関連設備の現場調査を実施。また、経済産業省および東京電力との会合では、IAEAの安全基準に基づいて、ALPS処理水の性状、放出プロセスの安全性、人と環境の保護に関する放射線影響など、技術的な確認が行われ、レビュー結果については4月末を目途にIAEAから公表されることとなった。東京電力は2021年11月、ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価書を発表し、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした保守的な評価も行った上で、「人および環境への影響は極めて軽微であることを確認した」という。今回のIAEAレビューによる指摘事項は、同報告書の見直しに反映され、内容の充実化に資することとなる。会見を行うIAEA・エヴラール事務次長(インターネット中継)日程を終了し18日、IAEAの原子力安全・核セキュリティ局をリードするリディ・エヴラール事務次長は、フォーリン・プレスセンター(東京都千代田区)でオンラインを通じ記者会見に臨み、ALPS処理水の安全性を確認するIAEAの安全基準に関し、「人々や環境を防護するためのグローバルで調和のとれた高いレベルの安全確保に寄与するものだ」と、その意義を繰り返し強調。IAEAによるレビューは、今後も放出の前後を通じ、安全性、規制、環境モニタリングの面から数年間に及ぶものとなるが、同氏は、「包括的かつ明確に国際社会、一般の人たちに伝わるものとしていきたい」と述べ、引き続きの支援を惜しまぬ考えを示した。今回レビューミッションの団長を務めたIAEA・カルーソ氏(インターネット中継)今回、IAEA一行は福島第一原子力発電所でALPS処理水のサンプル採取も視察。今後、IAEAの研究所で放射性物質の濃度分析が行われることとなっており、エヴラール事務次長とともに会見に臨んだカルーソ氏は、「処理水放出の前・最中・後、様々な段階で、日本の規制への準拠も含め検証していく」などと説明。会見には国内外から100名を超す記者が集まり、ALPS処理水の海洋放出に対する近隣諸国からの反対や日本の漁業関係者・消費者の懸念に関する質問が多く寄せられた。IAEAでは、ALPS処理水の安全性についてわかりやすく説明する特設サイトを立ち上げ情報発信に努めている。

- 21 Feb 2022

- NEWS

-

台湾による福島県産食品などの輸入停止が解除へ

福島第一原子力発電所事故後、台湾が講じていた福島県産食品などへの輸入規制が緩和される見込みだ。農林水産省が2月8日に発表したところによると、台湾側でこれまで輸入を停止していた福島、茨城、栃木、群馬、千葉の産品について、きのこ類や野生鳥獣肉などを除き、放射性物質検査報告書および産地証明書の添付を条件に輸出が可能になるという。台湾では、日本産品の輸入に係る緩和策について各界の意見を求め決定することとしている。〈農水発表資料は こちら〉2021年の農林水産物・食品の国・地域別輸出額で、台湾は、中国、香港、米国に次いで第4位。輸出額も対前年比27.0%増の大幅な伸びを見せており、日本にとって重要な輸出市場となっている。台湾が日本産品に対する輸入規制緩和の方向性を示したことを受けて、松野博一官房長官は同日午後の記者会見で、「大きな一歩であり、被災地の復興を後押しするもの」と、歓迎するとともに、日台間の経済・友好関係のさらなる深化に期待感を示した上で、輸入規制が継続する国・地域への働きかけに関し、「日本産食品の安全性について科学的根拠に基づき説明していく」などと発言。資源エネルギー庁では、「福島の復興や原子力災害に伴う風評の払拭に向けて追い風となるものとして歓迎するとともに、今後も国際社会に対し情報発信を続けていく」とのコメントを発表した。また、就任以来、各国を訪問し福島県産品のトップセールスに努めてきた内堀雅雄・福島県知事は、「震災前、本県産農林水産物の主要な輸出先であった台湾において輸入規制が緩和されれば、福島の復興をさらに前進させる大きな力となる」とコメント。引き続き国と連携しながら、県産品の魅力発信を強化し、輸入規制の完全撤廃、輸出拡大に取り組んでいくとした。昨今、台湾からの留学生らによる福島県産品の風評払拭に向けた生産者との意見交換などの活動が多く報道されている。台湾原子力学会でも学生を対象とした現地訪問を実施しており、海産物の検査を見学した医学生からは「人々は福島の食品を誤解している。真実を伝えることが重要」との声が聞かれている。

- 09 Feb 2022

- NEWS

-

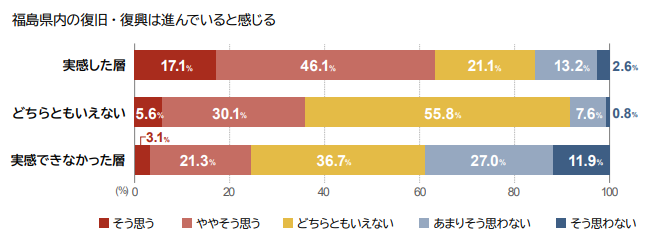

三菱総研が都民対象に福島復興に関する調査、五輪開催の効果も

三菱総合研究所のセーフティ&インダストリー本部は1月18日、福島の復興状況や放射線の健康影響に関し、東京都民を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。「復興五輪」とも呼ばれた東京オリンピックの開催をとらえ継続実施してきたもので、2017年、2019年、2020年に続き4回目となる今回の調査は、大会開催後の2021年8月25~27日、20~69歳の男女1,000名を対象としてインターネットにより行われた。〈三菱総研発表資料は こちら〉調査結果によると、福島第一原子力発電所事故発生から10年が経過し「自身の震災に対する意識や関心が薄れていると思うか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が55.8%で、2019年の調査以降、ほとんど変わっていなかった。2017年調査では51.6%だった。「福島県内の復旧・復興は進んでいると感じるか」との問いに対しては、「そう思う」、「ややそう思う」との回答が30.2%で、2020年調査から2.5ポイント増加。2017年調査では22.3%だった。また、福島の現状への理解については、「正しく理解していると思う」とする回答(「そう思う」、「ややそう思う」の合計)が10.3%で、2020年調査から1.8ポイント増加。一方、「正しく理解しているとは思わない」(「そう思わない」、「あまりそう思わない」の合計)とする回答は45.4%で、2017年調査の54.6%以降、調査年次につれて減少していた。福島県産食品に対する都民の意識に関しては、「自分が食べる」、「家族・子供が食べる」、「友人・知人に勧める」、「外国人観光客に勧める」の場合ごとに質問。「福島県産かどうかは気にしない」との回答は、それぞれ64.4%、62.2%、62.2%、63.2%で、いずれの場合についても、初回調査以降、2020年調査まで増加してきたものの、今回の調査では減少(最大2.4ポイント)に転じていたことから、福島県産食品に対する風評の再来が危惧される状況に関し「一時的なものか否かを継続的に調査し把握していく必要がある」としている。また、放射線による福島県民への健康影響に関しては、「がんの発症など、後年に生じる健康障害」、「次世代以降への健康影響」について尋ね、「起きる可能性が低い」とする回答が、それぞれ57.6%、63.1%と、いずれも半分以上を占め調査年次につれて増加していた。五輪開催を通じた復興の実感度に応じ回答者を3分類、各々について復興進展の感じ方を分析(三菱総研発表資料より引用)東京オリンピックを通じて、「福島の復興状況が世界に発信できていたと思うか」については、「あまり発信できていなかった」、「発信できていなかった」との回答が63.1%と、半数以上を占める一方、「発信できていた」、「やや発信できていた」との回答は9.3%と、1割にも満たなかった。さらに、「福島の復興を実感することができたか」については、「あまり実感できなかった」、「実感できなかった」との回答が67.5%で、「実感した」、「やや実感した」との回答は7.6%だった。今回の調査では、東京オリンピックを通じた復興の実感度合いに応じて、他の質問とのクロス解析も実施。「実感した」層では、「どちらともいえない」層、「実感できなかった」層に比べ、「福島県内の復旧・復興の進展を感じる」とする回答割合が顕著に高くなっており、「大会を通じた福島県の復興に対する実感」の効果が示唆された。

- 20 Jan 2022

- NEWS

-

経産省他が震災発生10年でシンポ、福島産食品の魅力発信に向け議論

東日本大震災発生から10年余りが経過した今、改めて復興の現状と課題を知り「私たちにできることは何か」について考えるシンポジウム(経済産業省・復興庁主催)が12月4日、都内のホールで開催された(オンライン併用)。今回のシンポジウムでは、被災地復興の現状と課題、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組について、それぞれ復興庁、経産省が説明。都内の飲食業、食品流通業の関係者らも会場に招かれ、パネルディスカッションでは、風評の払拭を復興を加速化するための一つの課題ととらえ、福島県産食品の魅力発信を中心に意見が交わされた。開会に際し、石井正弘経産副大臣、新妻秀規復興副大臣が挨拶。それぞれ、「被災地に対する誤解・偏見を取り除き、全国の方々に復興の現状、地域の魅力を知ってもらう」、「地元産品のPRを進め被災地が本来有している魅力を積極的に国内外に伝えていく」などと、風評払拭に向けた取組の重要性を強調した。パネルディスカッションには、経産省復興推進グループ長の須藤治氏、福島の食の魅力発信に関し、販路拡大に取り組む(一社)東の食の会専務理事の高橋大就氏(ファシリテーター)、飲食店・テイクアウトサービスを手掛ける(株)無洲社長の浅野正義氏、旅館と生産者を結ぶ地産地消のネットワークを立ち上げたNPO法人素材広場理事長の横田純子氏の他、モデル・女優のトリンドル玲奈さんが登壇。須藤氏は福島県産食品に係る徹底した安全管理を「検査に引っ掛かるものは市場に出ていない」と強調する一方、流通に関するアンケート調査から「卸売の人は小売の人が買ってくれないのでは、小売の人も消費者が買ってくれないのでは」といった忖度が風評の固定化を生んでいることを懸念。安全性や生産者らの取組について、「事実を正しく知ってもらう」重要性を述べた。ディスカッションに続き福島産品の試食(スクリーン上、左上から時計回りに、みしらず柿、福島牛のローストビーフ、メヒカリのから揚げ、「福、笑い」)また、須藤氏が「今の時期、メヒカリのから揚げ、ヒラメの刺身などが美味しく、これに合った日本酒も福島にはたくさんある」と切り出すと、横田氏も「農家が土地に合うものを作っているのが福島だと感じる。内陸部の魚も実は素晴らしく美味しい。酒に合うものは何でもある」と共感。浪江町に在住の高橋氏は、地元の日本酒「磐城寿」と魚の相性を絶賛し、東北発の新たな食体験の概念「テロワージュ」(その土地の風土と酒・食品を調和、テロワールとマリアージュの造語)をアピール。県産日本酒のPRイベントにも取り組む浅野氏は、例年行われる全国新酒鑑評会での金賞受賞銘柄数が都道府県別で福島県は2020年度まで8連覇を達成したことを紹介し、「地域の水と米によって味はすべて違いがあるが、全体的に非常に品質が優れている」と、高く評価した。メヒカリのから揚げを試食するトリンドルさん、福島産食品に「作っている方々のパワーを感じる。太らない程度に美味しいものをたくさん食べたい」とパネルディスカッションは、JA全農福島の鈴木崇氏、福島県水産事務所の寺本航氏も加わり、福島県産食品の試食に移った。今回紹介されたのは、福島県ブランド米「福、笑い」、メヒカリのから揚げ、福島牛のローストビーフ、みしらず柿。福島牛のローストビーフは、無州が都内に有する飲食店「PIASIS」が調理。「福島牛は脂のクセがない」と浅野氏は話し、トリンドルさんも「軟らかいですね~、あっさりしていてパクパク食べられる」と絶賛。さらに、14年の歳月を費やし開発され今秋本格デビューした「福、笑い」を口に運び、甘さ、香ばしさが自身のお気に入りという米「森のくまさん」(熊本)と「つや姫」(山形)の「いいとこどり」と、顔をほころばせた。今回のシンポジウムでは、福島の食に関し、「食べてもらう」、「美味しく食べていることを生産者に伝える」、「生産者の思いを知ってもらう」、「生産地の魅力も合わせて発信する」といった向きが示されたが、東京で福島の食と酒が味わえる店は、県発行のパンフレット「まじうまふくしま! 東京の店」で知ることができる。

- 14 Dec 2021

- NEWS

-

東京電力、福島第一ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価を発表

東京電力は11月17日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の海洋放出に係る放射線影響評価について発表した。〈東京電力発表資料は こちら〉ALPS処理水の処分に関する政府基本方針の決定(2021年4月)を受け、同社は風評影響を最大限抑制するための対応を徹底すべく具体化を進めてきた設備の設計や運用など、検討状況について8月に公表。今回の評価で、放出を行った場合の人および環境への影響について、国際的に認知されたIAEA安全基準文書、ICRP勧告に従う評価手法を定め、評価を実施したところ、「線量限度や線量目標値、国際機関が提唱する生物種ごとに定められた値を大幅に下回り、人および環境への影響は極めて軽微である」ことを確認したとしている。評価は、実際のALPS処理水に基づくものに加え、「非常に保守的な評価」として、トリチウムの他、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした「仮想ALPS処理水」の2つのモデルを用い、環境中の拡散・移行については、米国で開発された領域海洋モデル「ROMS」(Regional Ocean Modeling System)を福島沖に適用し、発電所周辺南北約22.5km×東西約8.4kmの海域を最密約200mメッシュの高解像でシミュレーション。人の外部被ばくについては、「年間120日漁業に従事し、そのうち80日は漁網の近くで作業を行う」、「海岸に年間500時間滞在し96時間遊泳を行う」とし、内部被ばくについては、厚生労働省の国民健康・栄養調査報告を参照し、魚介類を平均的に摂取する人と多く摂取する人(平均+標準偏差×2)の2種類で評価。生物に関する評価として、ヒラメ、カレイ、ヒラツメガニ、ガザミ、ホンダワラ、アラメの各魚介・海藻類を選定。海洋における拡散シミュレーション結果で、現状の周辺海域の海水に含まれるトリチウム濃度(0.1~1ベクレル/ℓ)よりも濃度が高くなると評価された範囲は、発電所周辺の2~3kmの範囲に留まった。放出を行う海底トンネル(全長約1km)出口直上付近では拡散前、30ベクレル/ℓとなる箇所もあったが、その周辺で速やかに濃度が低下。30ベクレル/ℓは、 ICRP勧告に沿って定められた国内の規制基準(6万ベクレル/ℓ)やWHO飲料水ガイドライン(1万ベクレル/ℓ)を大幅に下回るレベルだ。人の被ばくについては、「仮想ALPS処理水」による非常に保守的な評価でも、一般の線量限度(年間1mSv)の約2,000分の1~約500分の1、自然放射線による被ばく(年間2.1 mSv)の約4,000分の1~約1,000分の1、魚介類についても、ICRPが提唱する誘導考慮参考レベル(生物種ごとに定められ、これを超える場合は影響を考慮する必要がある線量率レベル)の約130分の1~約120の1程度となっていた。福島第一を視察するIAEA関係者(測定・確認用設備となるK4タンク群、東京電力発表資料より引用)東京電力では今後、評価結果を取りまとめた報告書について、IAEAの専門家によるレビューや各方面からの意見などを通じ見直していくとしている。なお、12月にIAEAによるALPS処理水の海洋放出に係る安全性評価、国際専門家の観点による助言を目的としたレビューが予定されており、11月16日にはその準備に向けて評価派遣団による現地視察が行われた。

- 18 Nov 2021

- NEWS

-

処理済み水の海洋放出問題が象徴する

政府の本気度と外交力菅義偉前内閣は384日間の短命政権だった。昨年8月28日、安倍晋三首相(当時)による突如の辞任表明を受け、自民党総裁選挙が行われた際、菅前首相が勝利した理由は官房長官として新型コロナ対策の一翼の担ってきた実績に対する評価だろう。衆議院の任期満了まで残り1年となるなか、新型コロナを早期に収束させ、経済活動の再開を図ることは自民党にとって最優先課題だった。しかしながら、この点において菅政権は必ずしも十分な実務能力を示したとは言えない。だからこそ、菅前首相は自民党総裁選への立候補見送りに追い込まれたのではないか。もっとも、菅前首相が短い任期中にいくつかの重要な決断をしたことも事実だ。その1つが東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵される「処理済み水」に関し、今年4月13日の関係閣僚会議で海洋放出を決めたことである。原子力発電に賛成か否かに関わらず、この判断は高く評価されるべきだろう。処理済み水の貯蔵は物理的な限界に近く、且つ純粋に科学的見地から見れば、希釈した上での海洋放出が最も安全で現実的な対応だからだ。もっとも、風評被害に対する懸念は残る。これに対して、菅前首相が「福島をはじめ被災地の皆様、漁業者の方々が風評被害の懸念を持たれていることを真摯に受け止め、政府全体が一丸となって懸念を払拭し、説明を尽くして行く」と語ったことが伝えられた。それは、当然、岸田文雄内閣にも受け継がれるだろう。特に国際社会に対する正確な情報開示が極めて重要なのではないか。国際原子力機関(IAEA)による調査団の受け入れなどを通じ、周辺国に対して丁寧に説明する必要があることは言うまでもない。ただし、それでも科学的とは言えない理屈で批判がある場合、政府には毅然とした対応が期待される。この件の政治利用を許せば、他の問題にも影響が及ぶことは明らかだ。例えば東京オリンピック・パラリンピックの際、メダリストに贈呈されるブーケに関して、韓国紙『国民日報』は「放射能への懸念が少なからずあるのが事実」と報じた。このブーケが宮城県産のヒマワリ、岩手県産のリンドウ、東京産のハラン、そして福島県産のトルコギキョウとナルコランで作られていたからだろう。全く事実無根の報道だが、実際に処理済み水の海洋放出が開始された場合、同国ではさらに過激な反応が予想される。それを看過できないのは、単に二国間の関係だけでなく、他国を巻き込む可能性があるからだ。韓国の場合、戦時中のいわゆる従軍慰安婦、徴用工の方々のケースにおいて、直接的な関係のない米国やドイツにまで問題を飛び火させた。それを考えれば、海洋放出前にしっかりと準備し、科学に基づく丁寧な説明を続けた上で、根拠のない中傷には明確な反論を相手が音を上げるまで繰り返す必要がある。悪意を持つ人々は、この件を通じて国際社会における日本への評価を貶めようと意図している可能性が否定できないからだ。 物理的な貯蔵の限界に近い処理済み水原子力に関わる方に対しては今更の感もあるが、原子力発電所は正常に稼働している時でも水の管理が極めて重要である。現在、世界的に広く使われている軽水炉の場合、沸騰水型(BWR)、加圧水型(PWR)の何れにも「水」の文字があるように、タービンを回す際や原子炉の冷却に水(水蒸気)が使われてきた。従って、日本の全ての原子力発電所は取水を考慮して海沿いに立地している。福島第一の事故の際、東日本を襲った大震災そのもので原子炉建屋が大きく損壊することはなかった。稼働していた1、2、3号機は巨大地震を感知して自動停止している。しかし、津波によって取水用のポンプが故障、原子炉を冷却するための水を供給できずに深刻な事態に陥った。原子力発電所の地下には地下水が流れており、雨が降れば雨水も所内の地面に染み込む。正常な稼働時においても、これらの水の漏出により管理区域外が放射性物質に汚染されないよう、日々、コントロールしなければならない。事故後の福島第一においては、1~4号機に核燃料がデブリとして残っており、水による冷却を継続する必要がある。さらに、原子炉建屋内に流入した地下水、雨水が炉の破損により高濃度の汚染水となるが、これも所外への漏出を絶対に止めなければならない。そこで大きく分けて2つの手が採られた。1つは、原子炉建屋への地下水・雨水の流入を食い止めることだ。地中に凍土壁を設けることや、山側にバイパスを作って建屋の下を通らずに地下水を海へ放出するなどにより、1日の汚染水発生量は当初の平均540㎥から2020年は135㎥へ抑制された。もう1つの手段が、多核種除去設備(ALPS: Advanced Liquid Processing System)の活用に他ならない。高濃度汚染水にはセシウム、ストロンチウムなど63核種の放射性物質が含まれているが、ALPSはこのうちの62核種をほぼ取り除くことが可能だ。その上で、最後に残ったトリチウムを含む「処理済み水」を発電所内に設けられたタンクに貯蔵してきた。東京電力によれば、10月21日現在、所内の処理済み水用タンクは全体で1,061基、うちALPSによる処理済み水用が1,020基であり、126万7千㎥のトリチウム水が貯蔵されている。既に福島第一の敷地内を埋め尽くすように136万8千㎡分のタンクの設置が終了した(図表1)。これ以上のタンクの建設が困難になる一方、1日当たり新たに150㎥の処理済み水を貯蔵しなければならず、2022年夏にも貯蔵能力は限界に達する可能性が強い。従って、最終処理へ向けた決断の先送りは許されない状況に至った。具体的な放出方法の検討、国際機関や周辺国への説明と調整、さらに地元への対策の期間を考えれば、菅前首相の判断は正にぎりぎりのタイミングだったと言えるのではないか。 科学的問題ではなく社会的問題トリチウム水(=処理済み水)は、通常、稼働中の原子力発電所から海洋へ排出されている。福島第一の場合、事故前、稼働状態におけるトリチウムの海洋放出は規制濃度が6万Bq/ℓ、年間の放出総量に関する管理目標は22兆Bq/年と決められていた。このレベルであれば、環境には何らの影響を与えないと科学的に証明されているからだ。もっとも、福島第一の実際のトリチウム放出量は2006~2010年度の平均で2.0兆Bq/年であり、管理目標を大きく下回る水準だった(図表2)。ちなみに、2017年10月、韓国原子力安全委員会は『使用済み燃料管理及び核廃棄物安全管理に関する共同会議の下での第6次報告書』を発表している。それによれば、2012~16年において韓国の4原子力発電所が海洋及び大気中に放出したトリチウムの量は、いずれも正常に稼働していた時期の福島第一を遥かに超えていた(図表3)。例えば、この間に6基の原子炉が稼働していたハンウル原子力発電所の場合、海洋放出されたトリチウムは平均50.9兆Bq/年だ。福島第一の25倍を超えるトリチウムの量だが、同報告書はその放出量を特に問題視してはいない。科学的見地から、環境に悪影響を及ぼす可能性はないと判断したからだろう。麻生太郎副総理(当時)は、菅内閣の関係閣僚会議が海洋放出を決めた際、会見において「科学的根拠に基づいてもっと早くやったらと思っていた」、「中国や韓国(の原子力発電所)が海洋に放出しているもの以下だ」と語っている。何かと発言が物議を醸すことの多い麻生氏だが、この時は全く正しい見解を示していたのではないか。福島第一の処理済み水に関する最終的な処分について、資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、昨年2月10日に発表した『報告書』により、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」とした。この結論は、同年4月2日に公表されたIAEAによる『フォローアップレビュー報告書』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価されている。また、原子力規制委員会の更田豊志委員長は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(トリチウム水の)放出である限り、環境への影響、健康への影響などは考えられない」と説明した。この時、同委員長は、記者による「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し、「おっしゃる通り」と回答している。そうした議論を踏まえて、福島第一の処理済み水の海洋放出は検討されてきたわけだ。今年7月12日、東京電力が特定原子力施設監視・評価検討会に提出した資料によれば、貯蔵されている処理済み水のトリチウム濃度は15~216万Bq/ℓ、平均62万Bq/ℓだ。現在の計画では、これを1,500Bq/ℓ未満に希釈した上で、年間放出量が22兆Bqを下回る水準にする。事故前の福島第一におけるトリチウム水の規制放出濃度の2.5%であり、年間放出総量の上限は稼働時と同水準に設定されているわけだ。麻生前副総理の指摘通り、現在運転を続けている韓国の原子力発電所と比較しても、強く環境に配慮した計画と言えるのではないか。日本国内だけでなく、IAEA、韓国原子力安全委員会を含む専門家の議論を見る限り、トリチウムを含む処理済み水の海洋放出は、厳格な管理の下で行われた場合、環境への被害は基本的にないと考えられる。つまり、福島第一敷地内のタンクに貯蔵された処理済み水の処分は、科学的な問題なのではなく、優れて政治・経済及び社会的な課題に他ならない。言い換えれば、菅前首相が指摘したように風評被害のリスクに尽きるのである。 異を唱える隣国の理解を得ることが喫緊の課題福島第一の事故後、55か国・地域が福島県など日本産食品の輸入を規制した。しかし、多くの国・地域が既にそうした規制を撤廃している。輸入を制限してきた米国も、今年9月22日、食品医薬品局(FDA)が撤廃を決めた。EU、英国、インドネシア、仏領ポリネシアは規制を残しているものの、放射性物質検査証明などを提出すれば、輸入が禁じられているわけではない。一方、福島県及び周辺県からの食品輸入停止措置を続けているのは香港、マカオを含む中国、台湾、そして韓国の3か国・地域だ。2015年、韓国による8県の水産物禁輸措置に関し、日本政府はWTOへ提訴した。2018年2月、第一審に当たるパネルは輸出規制を不当としたが、2019年4月11日、最終審に当たる上級委員会は実質的に韓国側の主張を認める判断を示している。この逆転敗訴は油断と過信による日本の外交政策の失敗であり、当然ながら関係する農業・漁業関係者を強く落胆させた。さらに、処理済み水の最終処分にも大きく影響したと言えるだろう。今年4月12日、韓国外務省は、菅政権による処理済み水の海洋放出決定を翌日に控え、「韓国国民の安全と周辺環境に直接、間接的に影響を及ぼし得る」として、日本政府を強く牽制した。この主張に十分な科学的根拠があるとは思えないが、WTOの敗訴により一定の説得力がもたらされた感は否めない。その3日前の4月9日には、中国外務省の趙立堅副報道局長が、記者会見の席上、福島第一の処理済み水の海洋放出に関し「積極的、タイムリー、且つ正確、透明な方法で情報を開示し、周辺国と十分に協議のうえで慎重に決めるべきだ」と語っている。米中関係の緊張感が高まるなか、中国の対日姿勢は厳しさを増しており、処理済み水に対する反応もその同心円上のあると考えるべきだろう。他方、先述のIAEAによるフォローアップレビューには、処理済み水の処分に関し、「安全性を考慮しつつ、全てのステークホルダーの関与を得ながら、喫緊に決定すべき」とあった。処理済み水の貯蔵量が増えれば増えるほど、日々の管理と出口戦略は難しくなる。結果として、国際基準を超える濃度のトリチウム水が福島第一の敷地外へ漏出するリスクが高まりかねない。そうしたリスクを軽減する唯一の道は、徹底した管理と情報開示の下で処理済み水を海洋放出することである。10月22日に閣議決定された『第6次エネルギー基本計画(エネ基)』は、第1章を「東京電力福島第一原子力発電所事故後10年の歩み」に充てた。そこには、処理済み水の問題について、関係閣僚会議を設けた上で「風評対策や将来へ向けた事業者支援、迅速かつ適切な賠償の実現などに、政府一丸となって取り組む」とある。書かれていることに違和感はない。もっとも、この件は極めて重大な時期を迎えている。そうした状況下、あまりにも表現が整然かつ淡々としており、淡泊に過ぎる印象を拭えない。今も福島県産などの食品の輸入を禁止している国・地域に対し、最大限の外交努力により輸入解禁への理解を得ることについて、より明確で具体的な施策が書かれるべきだったと思う。また、処理済み水の海洋放出に懸念を示す国へのアプローチについても、もっと踏み込んだ外交方針を示す必要があったのではないか。そうした政府の取り組みと経済的支援をセットにしなければ、処理済み水の海洋放出に関し地元の理解を得ることは難しいだろう。新たなエネ基の『はじめに』には、「10年前の未曽有の大災害は、エネルギー政策を進める上でのすべての原点であり、今なお避難生活を強いられている被災者の方々の心の痛みにしっかりと向き合い、最後まで福島復興に取り組んでいくことが政府の責務である」と書かれている。そうであるならば、まずは科学的根拠に基づかない輸入規制を続け、処理済み水の海洋放出を批判する隣国に対し、しっかりと日本の主張を受け入れてもらうことが重要だ。福島第一の廃炉作業を円滑に進めるためにも、処理済み水に関する決着は避けて通れない。第2次安倍政権において外務大臣を4年8か月務めた岸田首相には、この件での強いリーダーシップを望みたい。

- 18 Nov 2021

- STUDY

-

福島大がシンポ、原子力災害発生後10年の環境修復から復興について議論

福島大学は10月11、12日、国際シンポジウム「原発事故から10年後の福島の“森・川・海”と“食” ~復興に向けて残された課題~」を福島市内で開催(オンライン併用)。国内外専門家による口頭・ポスター発表に続き、12日には市民向けのセッションが行われ、学長の三浦浩喜氏は、開会挨拶の中で、2013年に設置された同学環境放射能研究所の「地域とともに歩む」強み・責務を改めて強調し、「福島の復興に向けた科学的知見や思いを皆様と共有したい」と先鞭を付けた。森林の放射能汚染に関して、国立環境研究所福島地域協働研究拠点グループ長の林誠二氏は、宅地や農地と異なる環境修復の実態を説き、再生に向けたポイントとして、(1)森林生態系モデルの開発と活用、(2)地元が主導する地域資源としての活用、(3)将来の災害に対する備えとしての森林管理――をあげ、アカデミアによる積極的な参画の必要性を強調。河川における放射性物質の動態については、福島大環境放射能研究所特任助教の五十嵐康記氏が、阿武隈川での調査から、近年の水害や農作業による季節影響、中流部と上流部の濃度形成の違いなどを例示した。また、福島大環境放射能研究所准教授の和田敏裕氏は、「海と川の魚は語る」と題し、水産物の放射能汚染の推移・分析結果から漁業復興に向けた課題を示唆。海産魚種の放射性セシウム濃度については、事故後の指数関数的な減少傾向を図示し、その要因として、(1)物理的な減衰、(2)浸透圧調節に伴うセシウムの能動的な排出、(3)底生生態系(エサ)におけるセシウム濃度の低下、(4)成長に伴うセシウム濃度の希釈、(5)魚類の世代交代、(6)魚類の季節的な移動――をあげた。一方で、淡水魚については、一部の水系で出荷制限が続いており、「事故による影響は内水面(河川・湖沼域)では長引いている」と指摘。同氏は、内水面魚種の放射性セシウム濃度が「特に2017年以降で低下が鈍っている」要因の解明に向け実施した赤宇木川(浪江町)のイワナ、ヤマメの分析結果から、エサとなる陸生昆虫からの放射性物質の取り込みが継続していることを示し、「除染の困難な森林生態系とのつながりが主要因」と述べた。環境放射能に関する発表を受け、福島第一原子力発電所事故の発生直後から被災地支援に取り組んでいる長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏は、福島県の県民健康調査結果などから、「放射線に対する不安を持つ人は発災当初から減ってはきたものの、まだ一定数残っている」と、メンタルケアの課題を指摘。東日本大震災・原子力災害伝承館館長の立場から若者への啓発に努める同氏は、放射線に関する知識の普及とともに、「段々と事故を知らない世代も増えてくる」と、事故の記憶・教訓を次世代に伝えていくことの重要性を強調。さらに、浜通り地域8町村の今後の帰還者予測を示し、「事故後10年が経ち、自治体レベルで見て復興のフェーズが大きく異なっている。それぞれの地域に合った復興支援が求められており、住民と専門家が一体となった取組が必要となる」と訴えかけた。総合討論では、市民・オンライン参加者も交え、福島第一原子力発電所のALPS(多核種除去設備)処理水取扱いに伴うトリチウムの影響、山菜類の安全性、福島産食品の流通回復に関する質疑応答が交わされたほか、今回シンポジウムのテーマに関連し「永遠に『復興』を言い続けるのか。復興のイメージとはどういうものか」という問いかけもあった。これに対し、「今回シンポの登壇者では一番若手。バブル景気を知らない」という五十嵐氏は、「今、日本全体をみても人口が毎年30万人ずつ減っており、これは福島市の人口に相当する。復興は、『元へ戻す』というより、『新しい概念を創っていく』ことではないか」と、今後もさらに議論を深めていく必要性を示唆した。

- 22 Oct 2021

- NEWS

-

東京電力、「発見!ふくしま」キャンペーンを明日より実施

東京電力は10月2日より、首都圏を対象に福島県産品の美味しさや魅力を伝える「発見!ふくしま」キャンペーンを実施する。〈東京電力発表資料は こちら〉「ふくしま!海と大地の収穫祭」と銘打ち、前回に続いて新型コロナまん延による影響にも配慮し、12月17日までの期間、首都圏や福島県内の小売店における県産品の販売促進イベント、飲食店とコラボしたグルメフェアなどを展開。収穫時期を迎える農産物の他、水産物の販売促進にも積極的に取り組み、事故の当事者として風評被害の最大限抑制、払拭に努める。東京電力では4月に、福島第一原子力発電所の処理水取扱いに係る政府の基本方針決定を踏まえた対応の中で、風評被害対策として、福島県産魚介類「常磐もの」の販路開拓を強化・拡充していくとしている。今回のキャンペーンでは、「常磐もの」料理20,000食を提供し美味しさ・魅力を伝える「お魚フェスティバル」を、11月19~21日に東京・日比谷公園で開催する予定(新型コロナ感染拡大の状況により開催方法に変更が生じる場合あり)。この他、キャンペーン期間中を通じ、飲食店や百貨店・スーパーと連携し、福島県産食材を使用したメニューを提供するキッチンカーの出店(首都圏各地)、福島県産米、福島牛、「常磐もの」の販売促進を行うほか、11月からはオンラインストア「ふくしま市場」の割引キャンペーン、首都圏の飲食店と連携したグルメフェアなども予定されている。

- 01 Oct 2021

- NEWS

-

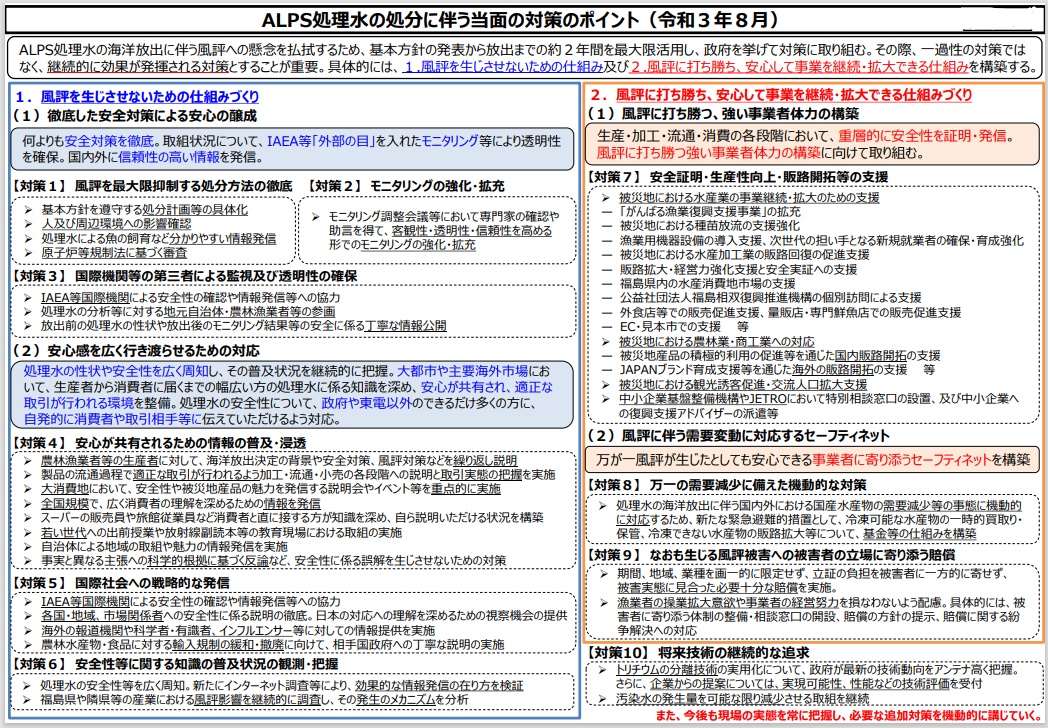

政府、福島第一処理水に関わる風評影響で水産物の一時買取り含む「当面の対策」まとめる

福島第一原子力発電所の処理水の取扱いに関する関係閣僚会議が8月24日に開かれ、(1)風評を生じさせないための仕組み、(2)風評に打ち勝ち安心して事業を継続・拡大できる仕組み――の構築に向けて10項目からなる「当面の対策」を取りまとめた。〈配布資料は こちら〉ALPS処理水(多核種除去設備等によりトリチウム以外の放射性物質を安全に関する基準値以下に浄化した水)の処分方法として、4月に「海洋放出を選択する」との基本方針が決定。関係閣僚会議では、年内を目途に放出後も含めた中長期的な行動計画を策定する。今回取りまとめられた「当面の対策」では、未だ残る風評影響や安全性への懸念を払拭すべく、IAEAやOECD/NEAによる監視・透明性の向上、風評影響の実態把握と適正な商取引の実現を図るとともに、「万一の需要減少に備えた機動的な対策」として、冷凍可能な水産物の一時的買取り・保管や、冷凍できない水産物の販路拡大に係る基金創設を盛り込んだ。今後、関係省庁にて具体的支援内容・予算措置を詰めていく運び。基本方針決定を受け福島県を始め各地で行われた関係者の意見を聴取するワーキンググループでは、漁業者より「安心して漁業を継続できる仕組みが必要」として、政府による水産物の買取りや次世代継承に関する意見も多く出されていた。関係閣僚会議の議長を務める加藤勝信官房長官は、会議終了後の記者会見で、「政府一丸となって必要なことはすべて実行するという姿勢で、スピード感を持ち、今回取りまとめた各施策を確実に実行していく」と述べた。復興庁は20日に行われたタスクフォース会合で、「消費者等の安心と国際社会の理解に向けて」とする情報発信施策パッケージをまとめたところだが、関係閣僚会議に出席した平沢勝栄復興相は「徹底した風評対策に取り組む」と改めて強調。「当面の対策」では、「安心が共有されるための情報の普及・浸透」として、若い世代を対象とした出前授業や教育現場での副読本活用が盛り込まれており、萩生田光一文部科学相は「文科省が制作してきた放射線副読本にALPS処理水に関する記載を追加するとともに、修学旅行の福島県誘致にも取り組んでいく」などと述べた。また、被災地における観光誘客促進・交流人口拡大に関して、赤羽一嘉国土交通相は、東北自動車道の相馬~福島間開通(4月)や常磐自動車道のいわき中央~広野間開通(6月)に触れ、「一人でも多くの方々に福島に足を運んでもらえれば」として、メディアを通じたPR効果にも期待。小泉進次郎環境相、井上信治内閣府消費者担当相は、それぞれ地元との意見交換、風評被害に関する消費者意識調査結果を踏まえ、「重要なのは信頼性」、「正確な情報発信が重要」との認識を示し、所掌の施策を具体化していく考えを述べた。「当面の対策」取りまとめについて、東京電力の小早川智明社長は、「大変重く受け止める。安全確保を大前提に風評影響を最大限抑制するため、モニタリングなどの具体的検討を進めるとともに、損害が生じた場合の賠償も早期に準備する」との考えを示した。

- 24 Aug 2021

- NEWS

-

福島県・内堀知事、東京オリンピックの所感述べる

会見を行う福島県・内堀知事(インターネット中継)福島県の内堀雅雄知事は8月11日、記者会見を行い、コロナ対策として134億円を計上した2021年度8月補正予算について説明後、東日本大震災からの復興を世界に発信する「復興五輪」を掲げ8日に17日間の日程を終了した東京オリンピックの所感を述べた。内堀知事はまず、「『光と影』が混ざり合った『復興五輪』だった」と回想。その上で、「明るい光」として、(1)3月に聖火リレーがJヴィレッジをスタートし浜通り地域を巡り大会期間中には聖火台で浪江産の水素により輝き続けた、(2)県内で野球・ソフトボールの計7試合が開催された、(3)選手村で福島県産の農産物が活用された――ことをあげ、「これらが『復興五輪』の一つの形につながっていると思う」とした。一方で、「深刻な影」として、(1)聖火リレースタート直前の開催延期決定、(2)無観客での競技開催、(3)根強く残る風評被害――を指摘。特に、今回のオリンピックが無観客開催となったことに関し、内堀知事は、「『復興五輪』の重要な部分は、世界各国からの観客・報道陣が福島の地に来て、見て、感じてもらうことだ」と強調し、「一番根幹の部分が失われてしまった」と、無念の意をあらわにした。また、福島県産の農産物・花きに対する誤解・偏見に基づく風評が一部にみられたことを振り返り、「福島第一原子力発電所事故発生から10年5か月が経過したが、今なお根強く風評被害が続いている」とし、県産品の輸入規制を講じている国々の温度差に言及しながら「愚直に粘り強く事実を訴え続け、この状況を変えていかねばならない」と強調。内堀知事は、ソフトボール金メダリストの上野由岐子選手の言葉「あきらめなければ夢はかなう」を紹介。続くパラリンピアンの活躍に期待するとともに、「福島へのエール、『復興五輪』のレガシー」と受け止め、引き続き途上にある福島の復興、今回のオリンピックでなし得なかったインバウンドの集客にも取り組んでいく考えを述べた。

- 11 Aug 2021

- NEWS

-

福島第一処理水で政府WGが茨城県で開催

福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する基本方針決定を受けた関係閣僚会議下のワーキンググループ(座長=江島潔経済産業副大臣)の第3回会合が6月25日、茨城県水戸市で行われた。5月31日の福島県、6月7日の宮城県での開催に引き続き、地元自治体・産業団体代表らより意見を聴取。経産省、復興庁、農林水産省、環境省、東京電力が対応策などについて回答した。〈配布資料は こちら〉茨城県・大井川知事今回の会合に出席した茨城県の大井川和彦知事は、政府による行動計画の策定に関し、「漁業関係者などの声をしっかりと受け止めた上で、具体的かつ効果的な対策を明確に打ち出し国民の理解を得ていくこと」と要望。その上で、処理水の取扱いに係る今後の対応について、(1)関係者に対する説明と理解、(2)国内外への情報発信、(3)海洋放出設備に係る安全対策の徹底、(4)万全な風評被害対策、(5)風評被害が生じた場合の政府が前面に立った損害賠償、(6)茨城県沖のモニタリングの強化、(7)国際社会の理解醸成、(8)東京電力の指導・監督――を求めた。茨城沿海地区漁業協同組合連合会会長の飛田正美氏、茨城県水産加工業協同組合連合会会長の髙木安四郎氏は、いずれも「海洋放出に反対」との立場を明示。飛田氏は漁師の後継者問題を、髙木氏は水産物加工品の新製品開発・販路拡大に及ぼす影響をそれぞれ懸念し、具体的・長期的な風評被害への対応策を求めた。情報発信に関しては、茨城県商工会議所連合会会長の大久保博之氏が、消費者の声を踏まえ女性の視点から見たわかりやすい説明の重要性を強調したほか、地元への風評被害相談窓口の設置を要望。この他、農業、ホテル・旅館業の関連団体も意見を陳述し、1999年に東海村で発生したJCO臨界事故の経験から「風評被害にさらされるのはこれで2度目」といった声もあがった。県内自治体からは漁港・海水浴場を有する大洗町の國井豊町長らが出席。同氏はマスコミの報道姿勢やSNSを通じた流言飛語を危惧し、「まずは今ある風評被害をしっかり解決すべき」と訴えた。茨城県産の水産物に関し、政府関係からは、葉梨康弘農水副大臣が自身の衆議院議員選挙区内に位置する霞ヶ浦の天然ナマズが最近出荷解禁となったことを紹介。江島副大臣は前職で市長を務めていた山口県下関市の名産でもあるアンコウを例に「日本の財産の一つ」と称え、それぞれ支援を惜しまない姿勢を示した。WGによるヒアリングなどを踏まえた対応すべき課題や必要な対策は関係閣僚会議に報告され、今夏の中間とりまとめ、年内を目途とする中長期的行動計画策定に資することとなる。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 25 Jun 2021

- NEWS

-

原子力学会、福島第一処理水に関しオンラインセミナー開催

原子力学会・中島会長(原子力学会ホームページより引用)日本原子力学会は6月12日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関するオンラインセミナーを開催した。4月に「海洋放出を選択する」との政府による基本方針が決定されたのを受け、同学会は6月7日、「廃炉の円滑な遂行と地元産業の再生・コミュニティの復興」の総合的推進を妨げない考えから、科学的・技術的に実行可能でリスクの少ない選択肢として、できるだけ速やかな実施を提言する見解を発表。今回のセミナーは、見解を踏まえ、福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の連絡会「ANFURD」との共催で行われたもの。処理水中のトリチウム濃度希釈のイメージ(資源エネルギー庁発表資料より引用)処理水の取扱いに関する政府の基本方針については、資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長の奥田修司氏が説明を行った。これを受け、原子力学会会長の中島健氏は、2年後を目途に開始される海洋放出に関し、処理水中に含まれるトリチウムの希釈濃度(WHO飲料水基準の約7分の1)と管理目標値(年間22兆ベクレル)を踏まえ、「完了まで40年程度はかかる」見通しから、今後の廃炉戦略構築に向けて課題となることを示唆。「ANFURD」では放射線被ばく・健康影響に係るリスクコミュニケーションなど、情報発信活動に取り組んでいるが、同氏は、地域社会の理解・合意形成の重要性を改めて強調する一方で、「風評被害について発信すること自体が却って風評被害の発端となっているのでは」とも懸念した。その上で、アカデミアの立場から、今後も原子力・放射線分野だけに留まらず、社会科学の専門家からも知見を受けるとともに、海外の学会とも連携しながら国・東京電力の取組を支援していく考えを述べた。また、トリチウムの海洋拡散予測について、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター副センター長の町田昌彦氏が研究成果を説明した。数理科学が専門の同氏は、自然発生、核実験、原子力施設に由来するトリチウムの沿岸/沖合での存在量を「ボロノイ分割法」と呼ばれる手法で調査・分析した評価結果を披露。同氏は、海洋放出の管理目標値(年間22兆ベクレル)は、調査で設定した一定のエリアの沖合における平均存在量(250兆ベクレル)の11分の1に過ぎず、「放出による福島沖合への影響は僅か」であることを説いた。加えて、過去には核実験に伴いトリチウムの存在量が基本方針に示す管理目標値を遥かに上回る時期もあったとしている。風評被害対策については、社会学の立場から筑波大学社会学類准教授の五十嵐泰正氏が調査データや取材経験に基づき問題点を指摘した。同氏はまず、消費者庁が毎年実施する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」結果を示し、福島県産品への忌避傾向が年々下がっている状況下、出荷制限体制・検査実施に係る認知度が最近1年間で大きく下落しているとして、「コロナの影響もあるが関心低下が極めて顕著に進んでおり、科学的な説明・啓発も時期を追うごとに効果が限定的になる」などと懸念。さらに、他の調査結果から、処理水が海洋放出された場合の福島県産海産物に対する購入の忌避傾向に関し、「2018年時点の2倍以下で、事故直後よりは低い」とした上で、いわゆる「買い控え」が長期化・固定化する市場的要因として、(1)取引順位の低下(代替産地の台頭)、(2)流通のスイッチングコスト(仕入産地を変える際のバイヤー交渉)、(3)関連業者の廃業、(4)過剰な忖度(取引先・贈答先に対するネガティブ評価)――をあげた。流通量が低迷する懸念に関しては、都内大手スーパーによる福島県産品販売促進イベントでの「売れ行きは良好でリピーターも多いが、十分な供給量がなく安定して売り場を作れず、取組店舗を増やせない」といった現場の声を例示。五十嵐氏は、「販路を絶対に閉ざさない」覚悟で、適切な供給量を維持し消費者に近いところからコミュニケーション促進を図っていく必要性を強調した。

- 16 Jun 2021

- NEWS

-

福島第一処理水に関する政府WGが宮城県で開催

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議のもとに置かれたワーキンググループが6月7日、宮城県内(県庁)で第2回会合を開催。同WGは5月31日に福島県内で初会合が行われたが、今回は、宮城県設置の処理水取扱いに関する連携会議との併催として、村井嘉浩知事(連携会議座長)他、同連携会議を構成する県産業団体・自治体関係者が意見を述べ、WG座長の江島潔経済産業副大臣らが質疑に応じた。宮城県・村井知事開会に際し挨拶に立った村井知事は、「インフラ復旧などのハード面については多くの被災地で取組が完了した一方で、被災者への心のケアや移転先でのコミュニティ形成の問題、産業の再生支援など、ソフト面については今後も中長期的な取組が必要となっている」と、東日本大震災発生から10年を経過した県内復興・再生の現状を概括。その上で、処理水の海洋放出に関し、「震災から立ち直りつつある本県の水産業を始め、多くの産業に多大な影響をもたらすもの」などと懸念を述べ、地元の意見を十分に受け止めるよう要望した。宮城県水産林政部長の佐藤靖氏は、県水産業界としての「海洋放出には反対」とする大勢の意見とともに、他の処理水処分方策の再検討、今後の風評抑制・賠償に係る具体策の提示、諸外国による輸入規制の撤廃に向けた働きかけなど、国や東京電力に対する要望事項を説明。宮城県水産物流通対策協・布施副会長県漁業協同組合代表理事組合長の寺沢春彦氏は、ホヤの輸入規制継続など、水産物への風評が根強く残る現状から、「放出するのであれば禁輸措置の解除まで待つなど、目標を定め強い信念をもった対応を求める」と訴え、県水産物流通対策協議会副会長の布施三郎氏は、トリチウム除去技術の実用化の見通しについて尋ねたほか、若手水産業者からも意見を聴取するよう求めた。江島経産副大臣これに対し、江島経産副大臣は、水産行政に対する思い入れを国政入りする前の山口県下関市長在任時に抱いたとし、ホヤ漁の乗船体験にも触れた上で、「宮城県の漁業が次世代に継承されるよう支援していく」と強調。トリチウム除去については、「専門家による評価から現時点で実用化できる方法は確立していないとの結論に至ったが、常に方針を見直せる体制をとっている」と、引き続き技術動向を注視していくものと説明した。また、観光産業の立場から県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長の佐藤勘三郎氏はまず、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴う集客の急激な落ち込みを踏まえ、2年後目途の海洋放出開始時期におけるホテル・旅館の経営状況に悲観的な見方を示した。その上で、処理水の処分方策に係るこれまでの説明を振り返り、「会話になっておらず、これでは絶対に風評被害はなくならない。まず信頼感を熟成すべき」と厳しく指摘。トリチウムの自然界への排出に係る情報発信に関し、県議会副議長の外崎浩子氏は、「宮城県は水産業を生業としている。『他国でも行われているから問題ない』という説明は、どこでも通用するものではない」などと述べ、慎重な対応を求めた。さらに、県市長会副会長で気仙沼市長の菅原茂氏は、現在放映中の同市を舞台とした連続ドラマ「おかえりモネ」に描かれる地元漁港のシーンをあげ、「被災地の漁業者たちは復興に向けた手応えを感じつつある」とした上で、国・東京電力に対し最大限の風評被害対策を切望。東京電力・髙原福島復興本社代表横山信一復興副大臣は、国際機関や地元とも連携した正確かつ臨機応変な情報発信の重要性を強調し、SNSやインフルエンサーも活用した「プッシュ型」の取組を進めていく考えを述べた。茨城県選出の衆議院議員である葉梨康弘農林水産副大臣はまず、最近の霞ヶ浦産天然ナマズの出荷解禁を紹介。農水産物の輸入規制撤廃に向け、農水省に7月に新設される「輸出・国際局」を通じ取り組んでいくとした。オブザーバーとして出席した東京電力福島復興本社代表の髙原一嘉氏は、「事故の当事者としての責任を自覚し、信頼回復に全力を挙げて取り組んでいく」との決意を示した上で、処理水の安全性に関する国内外への情報発信や風評影響の抑制に努めていく考えを述べた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 08 Jun 2021

- NEWS