国内NEWS

11 Sep 2025

192

規制委 原子力災害指針を一部改正「屋内退避も有効」

海外NEWS

11 Sep 2025

218

米WE社 英国でサプライチェーンを拡大

国内NEWS

10 Sep 2025

649

京都フュージョニアリング 67.5億円の資金調達

海外NEWS

10 Sep 2025

444

シンガポール 先進原子力技術の導入を視野に調査を開始

海外NEWS

10 Sep 2025

424

米国 UF6転換施設の建設を検討へ

海外NEWS

09 Sep 2025

724

米TVA ニュースケール社製SMRも導入へ

国内NEWS

09 Sep 2025

629

規制委 AI活用へ 開発費用を来年度予算案に盛り込む

国内NEWS

08 Sep 2025

721

中国電力 上関に中間貯蔵施設の立地可能と判断

米ウェスチングハウス(WE)社は9月2日、英国企業6社と了解覚書(MOU)を締結した。英国において、同社のAP1000ならびに小型モジュール炉(SMR)のAP300を採用する新規原子力発電プロジェクトの実施を目指す。WE社は、2050年までに国内で合計2,400万kWeの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力でまかなうという英国の野心的な目標を支援するために、英国でのサプライチェーンを強化する考えだ。MOUを締結したのは、William Cook Cast Products、Trillium Flow Technology、Curtiss-Wright Controls、Boccard UK、Bendalls Engineering、Sheffield Forgemastersの6社。今回の合意により、同6企業からのバルブ、ポンプ、アクチュエーター、機械・電気配管および計装(MEPI)モジュール、圧力容器、タンク、熱交換器、配管、鋳造・鍛造鋼部品などの主要な原子炉部品の供給を想定している。WEエナジー・システムズ社のD. リップマン社長は、「今回の合意は、当社が英国を主要パートナーとして原子力事業を展開するうえで重要なマイルストーン。これらサプライヤーとの協力により、英国の新規建設での技能労働者の雇用創出や、欧州や国際的なプロジェクトへの支援にもつながり、経済的利益が見込める」と語った。WE社が2023年5月に発表したAP300は、同社のAP1000をベースとした1ループ式の30万kWeのPWRで、2030年代初頭に初号機の運転開始を目指している。AP300は、AP1000のエンジニアリング、コンポーネント、サプライチェーンを活用し、許認可手続きの合理化が可能。2024年2月、WE社は、英国のコミュニティ・ニュークリア・パワー(CNP)社と、イングランド北東部のノース・ティーサイド地域にAP300×4基の建設で合意した。英エネルギー安全保障・ネットゼロ省は同年8月、AP300の包括的設計審査(GDA)への参加を承認。一方で、WE社は、英政府のSMR支援対象選定コンペからは撤退した。サプライチェーンの他の構築事例としては、WE社は2024年12月、BWXTカナダ社と、カナダ国内外における原子力発電の新規建設プロジェクトを支援する了解覚書(MOU)を締結。BWXTカナダ社による、AP1000とAP300向けの原子炉容器、蒸気発生器、熱交換器などの主要コンポーネントの供給を想定している。同10月には、造船事業のほか、船舶修理や海上輸送を手掛けカナダのシースパン社とスプール配管や鋼鉄構造物などの原子炉コンポーネント製造に係る協力でMOUを締結している。さらに今年3月には、カナダ・サスカチュワン州のサプライヤー6社とMOUを締結し、電気機器や、鉄骨構造物など、主要な原子炉コンポーネントを製造し、カナダ国外での新規建設プロジェクトを支援する体制を整えた。AP1000は世界で6基(中国で4基、米国で2基)が運転中である。ポーランド、ウクライナ、ブルガリアの新設プロジェクトでもAP1000が採用されており、他欧州諸国や北米でも採用が検討されている。

11 Sep 2025

218

シンガポール貿易産業省(MTI)傘下のエネルギー市場監督庁(EMA)は9月2日、先進原子力技術、特に小型モジュール炉(SMR)に焦点を当て、その安全性、技術の成熟度、商業化の準備状況に基づき、安全性能、技術的実現可能性を評価することを明らかにした。EMAは、シンガポールのエネルギー産業の規制と開発を担当している。2024年12月に先進原子力技術に関するコンサルティングサービスの入札を開始し、英国のインフラコンサル企業のモット・マクドナルド社を選定した。同社は、原子力産業分野において60年以上にわたり、独立した安全性評価、ライセンスや規制面、技術成熟度評価、多様なエネルギーシステムへの原子力発電の統合などで、欧州、中東、オーストラリアなどの政府、規制当局、事業者に助言してきた経験を有する。なお、この調査のサブコンサルタントに、韓国の現代E&C社(現代建設)を採用しているという。EMAは、政府は原子力導入を決定してはいないが、特に先進的な原子力技術について理解を深め、能力の強化、専門家との協力継続は重視すべきとの考え。原子力導入の可否は、安全性、信頼性、経済性、環境持続可能性といった観点から、シンガポールの状況に即して慎重に検討する必要があるとしている。シンガポールは、面積約720 km2(東京23区よりやや大きい)、人口およそ570万人の高密度都市国家。世界中の企業が拠点を置くビジネス都市でもあり、金融・貿易・物流・ITを中核に産業が発展している。シンガポールの総発電電力量は570億kWh(2023年)で、年々上昇傾向にある。電源別発電量では、天然ガスが94.5%を占め、その他(都市廃棄物、バイオマス、太陽光など)で4.3%。石炭0.9%、石油0.4%。天然ガスを含む化石燃料は輸入に依存している。シンガポールは再生可能エネルギー開発と持続可能性への取組みを強化しており、太陽光発電設備の容量が徐々に増加すると予想されているが、再生可能エネルギー源の拡大にも限度があるため、2050年までに排出ネットゼロの気候目標の達成とともに、増大する電力需要への対応が課題となっている。2012年、MTIが実施した原子力エネルギーに関する事前実現可能性調査では、現在利用可能な原子力技術はまだシンガポールでの展開に適していないと結論付けられた。EMAはSMRやその他の高度な原子力技術の進歩を引き続き監視しつつ、将来のエネルギー選択肢をオープンにして、シンガポールへの影響を評価する能力を構築していく考えを示している。シンガポールは2024年7月末に、米国と原子力協力協定(通称123協定)を締結。両国は、米国務省が主導する「SMRの責任ある利用のための基盤インフラ(FIRST)」プログラムなどの能力開発イニシアチブを通じて、SMRのような先進的な原子力技術によるエネルギー需要への対応と、気候目標の達成に向けて、民生用原子力協力をさらに強化する方針。同協定に調印したV. バラクリシュナン外相は、原子力導入の決定にあたり、原子力の安全性、信頼性、経済性、環境の持続可能性について詳細な研究が必要であるとし、「従来の原子力技術はシンガポールには適さないが、民生用原子力技術の進歩を考えると、いかなるブレークスルーにも後れを取らないようにしなければならない」と語っている。

10 Sep 2025

444

米国のウラニウム・エナジー(UEC)社は9月2日、米国の新しいウラン製錬・転換施設の建設の実現可能性を検討するため、完全子会社である米国ウラン製錬・転換会社(UR&C)の設立を明らかにした。UECは現在、推定資源量、認可済み生産量、加工能力で米国最大のウラン企業。同社のA. アドナニCEOは、「当社がウランの採掘、加工、製錬、転換能力を備えた唯一の垂直統合型の米国企業になることは、米国にとって重要な商業的機会であると同時に戦略的にも必要。当社は、主要事業である既存のウラン採掘・加工に注力しながら、UR&Cを通じて、国内の燃料サプライチェーンを構築して濃縮能力の拡大を支援し、長期的なエネルギー安全保障強化に中心的役割を果たしていく」と抱負を述べた。垂直統合により、低濃縮ウラン(LEU)や高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)といった国内外で必要とされる原子燃料の生産を可能にする六フッ化ウラン(UF6)を確実に供給していく計画で、トランプ米大統領が発令した一連の大統領令に基づく連邦政策や、国家安全保障上の優先課題である燃料サイクルの国内回帰を図る、防衛生産法(DPA)の権限とも整合するという。UEC社は、市場環境と連邦政府の支援により、米国企業が新たなウラン製錬・UF6転換プラントを開発し、国内の転換能力を拡大するのに最適なタイミングと捉え、米国内需要(年間18,000 MtU)の約半分をカバーする年間~10,000 MtUのUF6を生産する米国最大かつ最新鋭の転換施設の建設を計画している。同転換施設の建設計画については、米大手EPC(設計・調達・建設)契約企業のフルアー(Fluor)社と2024年7月に開始された1年にわたる設計・エンジニアリング作業に基づいており、建設サイトを物流、労働力、地域住民の受容性、地元のインセンティブ、他の燃料サイクル施設との相乗効果などの面から評価しているところ。また、プロジェクトは、追加の工学・経済調査の完了、政府の戦略的コミットメント、電力会社との契約、規制承認、有利な市場条件など、複数の要因に応じて進行し、UECは既に政府、州エネルギー当局、電力会社、金融機関と初期協議を開始しているという。UECのS. エイブラハム会長(元米エネルギー省長官)は、「長年にわたり、米国は国家的・経済的安全保障に不可欠な重要資源の供給と加工を外国に依存してきた。当社は、天然UF6の垂直統合型サプライチェーンを確立し、世界最大規模となる原子力発電フリート向けの濃縮用原材料を確保して米国の濃縮産業の成長を促進し、米国内の原子力発電設備容量を現状の4倍、4億kWeとするトランプ大統領のプログラムの重要な一翼を担っていく」と語った。UEC社によると、現在のUF6転換価格は過去最高水準に近く、スポット市場では64~66ドル/kgU、長期市場では約52ドル/kgUとなっており、米国の燃料サプライチェーンにおいては深刻なボトルネックとなっているという。なお現在、米国で稼働するウラン転換施設は、イリノイ州南部にあるコンバーダイン社のメトロポリス・ワークス(MTW)プラントのみ。同プラントは2017年~2023年にかけて、市場環境の悪化により一時的に操業を停止していたが、2023年7月に再開されている。

10 Sep 2025

424

米テネシー峡谷開発公社(TVA)とENTRA1エナジー(ENTRA1)社は9月2日、TVAが供給する米国南東部の7州において、ニュースケール社製の小型モジュール炉(SMR)を搭載した6プラント、最大で計600万kWeの展開で協力する合意書を締結した。ENTRA1社が電力インフラを開発・所有し、将来的にはTVAに電力を販売する計画。今回の提携により、約450万世帯または60の新しいデータセンターに相当する十分なカーボンフリーのベースロード電力供給が期待されており、両社はハイパースケールデータセンター、人工知能(AI)、半導体製造、その他のエネルギー集約的な産業部門など、莫大な電力需要に応えると強調。両社はこの計画を米政権のエネルギードミナンス(支配)戦略とエネルギー安全保障の確保の重点方針に従うものと位置づける。ENTRA1社は、米国の原子力、特にSMRと天然ガス火力発電部門に、最高水準の米国技術導入を目指す電力会社。世界的な重要インフラプロジェクトへの投資、開発、実行における豊富な経験を活かし、電力購入契約(PPA)に基づく、電力の販売に注力している。ENTRA1社はニュースケール社製のSMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の商業化、流通、展開に対する世界的な独占的権利を保有する戦略的パートナーであり、同SMRを搭載したENTRA1プラントの開発、資金調達、投資、運転、管理までワンストップサービスを担うと強調する。TVAのD. モールCEOは、「ENTRA1社との契約は、エネルギー安全保障を確保し、全米に雇用と投資を創出するために不可欠な次世代原子力の推進において、官民パートナーシップが果たす重要な役割を浮き彫りにしている」と指摘。ENTRA1社のS. アルバラド最高プロジェクト責任者は、「エネルギー安全保障は国家安全保障であり、信頼できる電力はアメリカの未来の生命線。AIデータセンター、高度な製造業を強化し、国力を強く保つ重要な産業を促進。豊富で手頃な価格のベースロード電力がなければ、イノベーションは失速し、サプライチェーンは寸断される」と語った。ニュースケール社のSMR「NPM」はモジュール統合型のPWR。1基あたり7.7万kWの電力、25万kWの熱を生成するNPMを最大12基連結。顧客のニーズに合わせて柔軟に拡張可能である。発電、地域暖房、海水淡水化、商業規模の水素製造、プロセス熱として供給し、世界中の多様な顧客にサービスを提供する体制を整えているという。今年5月、米原子力規制委員会(NRC)から、NPM(7.7万kWe)の標準設計承認(SDA)を取得。商業用途としてNRCの設計認証を受けた初のSMRである。TVAは、ENTRA1社のような新興企業と戦略的に提携し、手頃な価格で豊富なエネルギー供給可能な新しい原子力技術の開発を進めている。同社は今年5月、NRCに対し、テネシー州オークリッジ近郊の同社のクリンチリバー・サイトにおいて、GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社製SMR「BWRX-300」(30万kWe)の建設許可を申請。さらに8月には、米原子力新興企業のケイロス・パワー社と、ケイロス社がオークリッジで建設を計画するフッ化物塩冷却高温炉の実証プラント「ヘルメス2」から最大5万kWeのPPAを締結。TVAの送電網を経由し、テネシー州とアラバマ州にあるGoogle社のデータセンターに電力を供給する計画だ。

09 Sep 2025

724

ポーランド国営原子力事業者であるPEJは8月29日、同国ポモージェ県知事からポーランド初の原子力発電所建設に関連する準備作業許可を取得したことを明らかにした。昨年8月に同知事に申請していたもので、準備作業の第1段階は今秋から始まる予定。PEJは、ポーランド初の原子力発電所の建設および運転の実施主体で、国営の特別目的会社(SPV)。米ウェスチングハウス(WE)社製AP1000×3基、合計出力375万kWeを同国北部のポモージェ県ホチェボ自治体内のルビアトボ–コパリノ・サイトに建設する。2036年~2038年にかけて3基の運転開始を見込む。準備作業の対象サイトは約330haで、第1段階は今秋から始まり、作業区域の測量、フェンス設置、樹木や低木・切り株の除去、表土(落葉や腐植土)の撤去、サイトの整地が行われる。PEJは本準備作業に先立ち、過去1年半にわたり、サイト予定地では地盤工学的調査に加え、環境調査および測量を実施。保護対象の動植物を移設する取組みも進められた。これは2023年9月にポーランド環境保護総局(GDOŚ)がPEJに発給した、原子力発電所の建設・運転に関する環境決定(環境条件に関する決定)に従った措置。同10月にはポモージェ県知事が立地決定を発給している。準備作業は、区域の測量から始まり、同時に、考古学的遺構や不発弾の有無を確認した後、今年10月下旬から11月上旬にかけて樹木や低木の伐採を開始。伐採作業は2026年春までに完了する予定。建設にあたっては、規制当局の国家原子力機関(PAA)およびポモージェ県知事が別途発行する建設許可の取得が必要となる。

08 Sep 2025

594

フランスのSMR開発事業者のカロジェナ(Calogena)社は8月26日、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)と、CEAのカダラッシュ研究所でカロジェナ社製SMR(小型モジュール炉)の設置と熱供給ネットワークへの接続可能性の調査を実施する基本合意書(LOI)を締結した。カロジェナ社は、ハイテク産業を専門とする仏ゴルジェ(Gorgé)グループの子会社で、熱出力3万kWのSMR「CAL30」を利用した出力ボイラーを開発中。同炉はシンプルな設計、低温と低圧、競争力のあるコストに特徴があり、特に都市の地域熱供給ネットワーク向けカーボンフリーエネルギー源として設計されたもの。フランスでは、暖房エネルギーの95%は化石燃料またはCO2排出由来である。カダラッシュ研究所では2032年までの運転開始を目指している。カロジェナ社は2023年、仏政府の投資総局(Secrétariat Général Pour l'Investissement, SGPI)を通じて実施された「革新的原子炉」公募プロジェクトに採択され、原子力技術の開発支援を受けている。CEAは、原子力分野のイノベーションに重要な役割を果たしており、フランス産業界や主要研究プログラムを支援。近年では、「フランス2030」計画における採択プロジェクトの開発・産業化支援にも取組んでいる。カダラッシュ研究所は、原子力(核分裂・核融合)、太陽エネルギー、バイオエネルギー、水素のようなカーボンフリーエネルギーの研究・技術開発の拠点。また、仏海軍向けの原子力推進システム関連事業、原子力施設の廃止措置や除染、原子力安全に関する研究にも従事している。現在、CO2を排出する化石燃料(ガスや石炭)に大きく依存している暖房市場に対応するため、暖房分野での原子力利用が国際的に検討され始めている。フィンランドのクオピオ市の地域熱供給事業者であるクオピオン・エネルギア(Kuopion Energia)社は熱出力が9万~12万kWの原子力による熱供給の可能性を検討しており、カロジェナ社は、クオピオン社の環境影響評価(EIA)プロセスに招請された。クオピオン社は、2030年代半ばまでにバイオマス発電所を閉鎖する計画。原子力地域熱供給の候補地として、市の北部のソルササロ(Sorsasalo)と南部のヘポマキ(Hepomäki)に位置する2地点を選定している。なおクオピオン社は、フィンランドのSMR開発企業であるステディ・エナジー(Steady Energy)社とも2024年7月、SMRによる地域暖房用の熱供給の開始に向けて、事前準備の実施で合意している。

08 Sep 2025

614

ポーランド最大手の石油精製企業オーレン社は8月28日、ポーランド初となる小型モジュール炉(SMR)として米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー社製「BWRX-300」の初号機を、ブウォツワベク(Włocławek)に建設することでシントス・グリーン・エナジー(SGE)社と合意したことを明らかにした。オーレン社が管理する特別目的会社が、建設を担当するという。2021年12月、米GE日立・ニュークリアエナジー(GEH)社、BWXTカナダ社、ポーランドの大手化学素材メーカーであるシントス社のグループ企業SGE社は、ポーランドにおける「BWRX-300」導入に係る協力について発表。同月、SGE社はオーレン社と合弁会社OSGE社の設立を発表した。OSGE社は2030年にも「BWRX-300」初号機の完成を目指し、2023年4月、首都ワルシャワを除く国内6地点における合計24基のBWRX-300建設に関する原則決定(DIP)を気候環境省に申請し、同省は同年12月にこれら発電所に対するDIPを発給した。DIPは、原子力発電所建設プロジェクトに対する最初の基本的な行政判断で、DIP発給によりプロジェクトが正式に認められたことを意味する。同6地点は、北東部のオストロウェンカ(Ostrołęka)とブウォツワベク(Włocławek)、南部のスタビ・モノフスキエ(Stawy Monowskie)とドンブローヴァ・グルニチャ(Dąbrowa Górnicza)、ノバ・フタ(Nowa Huta)それぞれの近郊地点、タルノブジェク(Tarnobrzeg)の特別経済区。OSGE社はBWRX-300のポーランドでの独占使用権を保有しており、これら6地点は、BWRX-300をベースとしたSMR発電所を配備するためのさらなる地質調査を実施する最終候補地点となっていた。OSGE社は今年2月、ポーランド環境保護総局(GDOŚ)から、オストロウェンカとブウォツワベクで計画している発電所建設に係る環境影響評価(EIA)の報告書作成にあたり、取り組むべき分野について特定された。取り組むべき分野は、発電所立地の特殊性を考慮し、個々のプロジェクトごとに決定される。このGDOŚによる特定を受け、OSGE社は環境と立地の両面から調査を開始する。報告書作成には最大2年を要するとみられている。スタビ・モノフスキエで計画する発電所については、2024年2月にGDOŚから取り組むべき分野についてすでに特定されている。

05 Sep 2025

932

インドのN. モディ首相は8月15日、首都ニューデリーで開催された独立記念日の式典で演説。原子力開発がエネルギーの安定供給確保や、化石燃料依存の低減に寄与するとし、自身が掲げる「ヴィクシット・バーラト」(先進インド構想)の目標達成年に掲げる、独立100周年となる2047年までに、原子力発電設備容量を現状の十倍以上とすると表明した。インドはエネルギー自立の強化、持続可能な成長を目指しており、原子力部門を民間企業に開放する改革を実施するなど、エネルギーと技術において前例のない機会を創出していると強調した。シタラマン財務大臣は今年2月、2025年度(2025年4月~2026年3月)連邦予算を発表する中で、原子力発電設備容量を2047年までに現状の約880万kWeから少なくとも1億kWeに引き上げるとともに、2,000億ルピー(約3,500億円)を投じて小型モジュール炉(SMR)の研究開発を推進する「原子力エネルギーミッション」を開始、2033年までに少なくとも国産SMR×5基の運転開始をめざす方針を表明した。さらに、民間企業がこのセクターに参入するための大きなハードルとなっていた原子力法および原子力損害賠償法の改正を進め、民間部門との連携強化を図る考えを示していた。政府で原子力や科学技術を担当するJ. シン閣外専管大臣は、7月24日付の上院議会への答弁書で、2047年までに原子力発電設備容量を1億kWeへ拡大することは、2070年までに炭素排出量をネットゼロにするという公約の実現に大きく貢献するものであると言及。原子力発電所を新規開発地域(グリーンフィールド)だけでなく、既存開発地域(ブラウンフィールド)へ建設することも想定しているとした。ブラウンフィールドではより小さな容量、最大でも30万kWeの小型炉の配備を計画するという。原子力設備の迅速な追加配備のために、二本立ての戦略、①70万kWe級の加圧重水炉(PHWR)や海外製の大型炉をグリーンフィールドのサイトに配備、②バーラト小型原子炉(BSR、PHWR、22万kWe)、バーラト小型モジュール炉(BSMR-200、PWR、20万kWe)や小型モジュ―ル炉(SMR-55、PWR、5.5万kWe)のような小型炉の国産設計と開発、導入を進めていく方針を示した。なお現在、3種類の実証用のSMR(BSMR-200、SMR-55、水素製造用の0.5万kWthの高温ガス冷却炉)がバーバ原子力研究所(BARC)で設計・開発中であり、これら実証炉はプロジェクトの行政認可を取得後、60~72か月以内に建設される見込みである。BSMRとSMRの初号機はインド原子力発電公社(NPCIL)との連携により原子力省(DAE)所有のサイトに設置予定で、DAEの技術的支援の下、主要設備の大半は国内サプライチェーンの範囲内にあるという。これらSMRは、自家発電所として導入、廃止予定の火力発電所のリプレース、遠隔地へのオフグリッド配置、および輸送部門向けの水素製造を想定して設計・開発されており、産業・輸送部門における原子力の普及拡大によって脱炭素化をめざす構想だ。さらに、シン閣外専管大臣の答弁書によると、現在のインド国内の原子力発電設備容量は、25基の計888万kWe。さらに18基、総出力1,360万kWe(BHAVINIが建設中の50万kWeの高速増殖原型炉PFBRを含む)が建設や計画中の段階にあり、これらが順次完成すると、原子力発電設備容量は2,248万kWeに達する見込み。原子力発電の総設備容量1億kWe達成の目標を、既存技術ならびに開発中の先進技術に基づく原子炉の導入により実現させる方針を示した。なお、同国南部のタミルナドゥ州・カルパッカムで建設中の同国初となるPFBRでは2024年3月にモディ首相の立会いの下、燃料装荷を開始した。同プロジェクトの完成の遅延については、主に統合試運転段階で直面した前例のない技術的問題に起因し、問題は設計者と緊密に連携し体系的に解決中であると回答している。

05 Sep 2025

587

米エネルギー省(DOE)は8月26日、近い将来の燃料需要に対応するため、2回目となる高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)))の割り当てを米国の先進炉開発者3社に対して実施することを明らかにした。DOEはこの割り当てを、革新的な原子力技術の商業化を促し、より安全かつ安価で信頼性の高いエネルギー供給を保証するものと位置付ける。民間の研究開発、実証および商業利用に向けてHALEUの国内供給確保のために2020年に設立された「HALEU供給プログラム」を通じて行われている。今回2回目となるHALEU割り当ては、2種類の先進炉設計の試験支援と、新たな国内の先進燃料ラインの立ち上げが目的。DOEは今年4月に5社へ初回のHALEUの割り当てを行っており、そのうち3社は2025年中に燃料供給を必要としている。2回目の割り当てでは、新たに以下の3社がプログラムで定められた優先順位の基準に基づき、条件付き供給先に選定された。アンタレス・ニュークリア社: DOEの原子炉パイロットプログラムの対象炉。来年7月4日(米国の独立記念日)までに臨界を目指す先進マイクロ炉で使用。500kWeのナトリウムヒートパイプ冷却R1マイクロ炉を開発。国防総省(DOD)の軍事施設向け先進原子力(ANPI)プログラムの一環で、国防イノベーション・ユニット(Defense Innovation Unit:DIU)により選定。スタンダード・ニュークリア社: TRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料製造ラインを確立し、原子炉パイロットプログラムおよびその他のTRISO燃料炉を支援。DOEの燃料製造ラインのパイロットプログラムの初対象企業。アビリーン・クリスチャン大学(ACU)/ナチュラ・リソーシズ社: テキサス州にあるACUで建設中の熔融塩研究炉Natura MSR-1(0.1万kWt)で使用。DOEの原子炉パイロットプログラムに選定。ナチュラ社は原子力規制委員会と商業炉の許認可申請前活動中。DOEのC. ライト長官は、「トランプ大統領は真の原子力ルネッサンスの始動を最優先事項としており、DOEはこの野心的な課題の実現に向けて、先進燃料の製造に必要な資材へのアクセス拡大を進め、外国由来の資源への依存を減らすべく、米国の民間企業を支援している」と語った。多くの先進炉が、既存炉よりも小さな設計、より長い運転サイクル、より高い効率を実現するためにHALEUを必要とするが、米国には商用のHALEUの国内供給業者はいない。そのため、国家核安全保障局(NNSA)管理下の原料や政府所有の研究炉からの使用済み燃料由来の高濃縮ウラン(20%以上のU235)のダウンブレンドを行い、限られた量を製造してHALEUを割り当てている状況である。なおHALEUは、通常の商用炉向けの濃縮ウラン製造のプロセスを利用した製造も可能。DOEはウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・米国濃縮公社:USEC)と提携し、オハイオ州パイクトンの濃縮施設で16台の新型遠心分離機を製造、連結設置し、HALEU製造のための濃縮の実証を行っている。今後のステップとして、DOEはこれら3社にHALEUを割り当てる契約プロセスを開始し、一部企業は今年中にHALEUを受取る可能性があるという。DOEは今後もさらに他企業へのHALEUの割り当てを続ける予定。

04 Sep 2025

701

英国の原子力廃止措置機関(NDA)は8月28日、民生用プルトニウムの処分を可能にする技術開発に向け、英政府が1.54億ポンド(約306億円)の資金を供給することを明らかにした。セラフィールド原子力施設に保管された、英国所有分の民生用の分離プルトニウムの無期限の長期保管による、将来世代への安全保障上のリスクと拡散の懸念を払しょくするため、政府は今年1月、NDAと協力し、その軍事への転用を防ぐために形態を固定化し、地中に最終処分する方針を発表している。英国の民生用の分離プルトニウムは、60年以上にもわたる原子力発電所の使用済み燃料の再処理から発生したもので、セラフィールド・サイトには約140トンの分離プルトニウムが規制要件に沿って貯蔵されている。原子力発電所の使用済み燃料の再処理により発生したプルトニウムを、地層処分施設(GDF)での最終処分に適した形にし(固定化)、長期的な安全保障上のリスクの低減を決定したことで、その技術開発に伴い、主にカンブリア地方に100名の雇用創出をもたらすという。5年間にわたるこの資金提供により、NDAはサプライチェーンのパートナーと協力し、セラフィールドに専門的な研究施設を設計・設置・運営。そこで専門家がプルトニウムを安定した形に固定化する技術を検証する。最初の2年間は、主に初期の研究開発に焦点を当て、すでに50名が従事しているという。さらに、マンチェスター大学とシェフィールド大学との連携による「プルトニウム・セラミック学術拠点」を設立するため、500万ポンド(約10億円)予算のうち半額の250万ポンドを資金提供。同拠点はプルトニウムの固定化に係わる技術的な知見と人材を育成する中心的役割を担う。NDAのD. ピーティCEOは、「我々は、すでに廃止措置や英国で最も危険な放射性物質の安全管理分野をリードしている。今回の政府からの資金提供により、プルトニウムを固定化する最先端の施設を建設し、世界トップレベルの専門性と能力も育成し、安全で恒久的な解決策を提供していく」と語った。M. シャンクス・エネルギー担当大臣は、「今回の技術開発に伴う100名の雇用に加え、プルトニウムの固定化プログラム全体では数千人の雇用を生み出し、数十億ポンド規模の投資が地域経済に貢献するだろう」とその経済的意義を強調した。検討されているプルトニウムの固定化技術には2種類、セラミック状のペレットに加工し、廃棄専用の形にするDMOX(Disposal MOX)と高圧・高温で岩石状のセラミックに変えるHIP(熱間等方圧加圧)がある。これにより別用途への再利用や再加工は実質的に不可能となる。固定化後のプルトニウムは、地層処分施設(GDF)に最終処分され、NDAの傘下にある原子力廃棄物サービス(NWS)が作業を主導する。今後、大規模なプルトニウム処分プログラムの承認が必要となるが、これには、セラフィールドでの核物質処理施設や中間貯蔵設備の建設が含まれ、地域にさらなる大規模投資と数千人規模の高スキルの雇用が数十年にわたって見込まれている。

03 Sep 2025

771

韓国の李在明大統領は8月25日に米ワシントンで、D. トランプ米大統領と初首脳会談を行った。会談後に開催された韓米ビジネス円卓会議(KORUS Business Roundtable)では、両政府から金正官・産業通商資源部(MOTIE)長官とH. ラトニック米商務長官らが出席し、造船、原子力、航空、LNG、重要鉱物など5分野で計11件の契約・MOUが締結された。うち、4件のMOUは原子力発電プロジェクトに関するもの。首脳会談では、人工知能(AI)、半導体などの先端産業、造船、自動車などの主要製造業、防衛、原子力などの戦略産業を含む、ほぼすべての産業を網羅する様々な分野での協力について議論。原子力協力については首脳間で有意義な議論が行われ、今後、さらなる協議が行われる予定だという。ビジネス円卓会議において、原子力発電プロジェクトに関して締結された4件のMOUは以下のとおり。韓国水力・原子力(KHNP)と斗山エナビリティ社が、米X-エナジー社およびアマゾン・ウェブ・サービス社とX-エナジー社製の小型モジュール炉(SMR)「Xe-100」の設計・建設・運転・サプライチェーンの構築、投資及び市場拡大の協力斗山エナビリティ社が、フェルミ・アメリカ社によるテキサス州のAIキャンパスプロジェクト(※)のために建設される大型原子力発電所とSMR機器の製造協力KHNPとサムスンC&T社が、フェルミ・アメリカ社と、AIキャンパスプロジェクトにおける原子力・火力・太陽光発電の統合運用の円滑な事業への協力KHNPが、米ウラン濃縮供給会社のセントラス社による新遠心分離機プラント建設への共同出資※テキサス州アマリロ郊外の約2,335万m²の敷地に世界最大とされる民間初の電力網キャンパスを建設。大型炉のウェスチングハウス社製AP1000×4基(400万kWe)、SMR(200万kWe)、ガス火力複合発電所(400万kWe)、太陽光発電とバッテリーエネルギー貯蔵システム(100万kWe)を組み合わせた計1,100万kWeの独立電力供給インフラと、この電力に連携される大規模なハイパースケールAIデータセンターを段階的に導入。韓国企業は、原子力発電所建設の経験と技術力をベースに、今後米国内で急増する電力需要に対応して進められる原子力発電所建設プロジェクトに、より積極的に参加する考え。また、韓国内の原子力発電所向けの濃縮ウランの米国からの安定供給を期待している。KHNPのJ. ファンCEOは、「米韓原子力協力は、米国のエネルギー安全保障とカーボンニュートラルを達成する上で非常に重要な要素である。SMRを含む、世界のエネルギー市場における当社の競争力を高める機会となる」と期待を示し、今回の業務協約を基盤に米国のエネルギー市場への参加を拡大していきたい考えだ。金MOTIE長官は、「韓国政府は、韓米のルネッサンスを先導するために必要な、あらゆる制度的支援を提供する。両国企業に無限のビジネスチャンスを創出するよう努力する」と語った。米ウェスチングハウス(WE)社と知的財産(IP)紛争で今年1月に和解した件をめぐり、8月19日、KHNP社のJ. ファンCEOは国会の産業通商資源部中小ベンチャー企業委員会に同委員会の要請により出席した。同日午前にWE社との和解合意の内容がメディアで報道されたことを受けたもの。同合意では、50年間にわたり、KHNPがWE社と原子炉1基の輸出ごとに6.5億ドル相当の機器とサービス購入契約を締結し、原子炉1基あたり1.75億ドルの技術ライセンス料を追加で支払うこと、WE社がSMRを含む海外原子炉プロジェクトに入札する前に、韓国企業の技術的独立性を検証することを義務付ける条項が含まれることに加え、韓国が輸出するチェコとサウジアラビアの原子炉にWE製の燃料を100%、その他地域の原子炉には50%供給することを規定しているという。合意内容を問われた同CEOは、WE社との守秘義務契約により、その内容の確認はしなかったが、関係法令により適切な要請があれば回答すると述べ、韓国に不利で不公正な内容とする議員らの意見に対しては、「原子力産業全体の収益からは、そうとはいえない」と答えた。「WE社の要求や主張は正当化されるものではないが、総額と割合を見るとWE社が大きな部分を獲得しているように見えるものの、WE社には独自のサプライチェーンがないため、たとえシェアを取ったとしても、必然的に我々のようなサプライチェーンを持つ企業に下請けをしなければならないからだ」と説明した。また同CEOは、スウェーデン、スロベニア、オランダに続き、ポーランドの原子力発電プロジェクトから撤退することを明らかにした。ポーランドからの撤退は、ポーランド政府と国営企業によるそれぞれの原子力建設プロジェクトが、新政権発足後に政府のプロジェクトに1本化されたことを理由に挙げた。欧州からの撤退は、欧州向けに戦力を使い続けるよりも米国市場向けに使うべきと決定され、SMR事業など外部事業環境の変化があったこと、さらに米国市場への参入には色々な方法が考えられると説明した。議員の間で同契約に関する徹底的な監査と調査を求める議論の高まりを受け、同日、韓国大統領府は秘書室長を通じて、KHNPとWE社の契約について法令に準拠しているか、原則、手続きが守られているか調査するようMOTIEに指示を出している。なお、KHNPとWE社による合弁企業の設立が首脳会談の議題になるとの報道に対し、MOTIEは「両社間が議論する話であり、政府間の議題には含まれない」と否定。KHNPは「WE社とはさまざまな角度から協力を検討しているが、具体的な詳細は決定されていない」と指摘している。

02 Sep 2025

897

マレーシアのエネルギー移行・水資源変革省(PETRA)のファディラ・ユソフ大臣(兼副首相)は8月19日、同国で開催された国際グリーンビルド会議(IGBC)2025で基調講演を行い、安定したベースロード電源としての可能性を評価するために、小型モジュール炉(SMR)を含む原子力発電の実行可能性調査(F/S)を実施していることを明らかにした。ファディラ大臣は、このF/Sは再生可能エネルギーの導入が困難な地域、特にマレーシア半島とサバ州に焦点を当てると言及。また、原子力がマレーシアの持続可能なエネルギーエコシステムに責任をもって統合されるよう、廃棄物管理戦略を慎重に評価するとともに、既存の法律や関連規制の改正を含む規制要件や人材開発にも焦点を当てるという。加えてPETRAは、原子力の安全性、保障措置、セキュリティを検討し、原子力がより広く受け入れられるようにコミュニケーションを重視すると強調した。なお、エネルギーミックスに原子力を含める決定を確固たるものにするには、18の国際条約と協定を批准する必要があると述べ、そのうちの1つに米国との原子力協定(いわゆる123協定)があると指摘した。マレーシアは2023年8月に発表した「国家エネルギー移行ロード(NETR)」を通じて、2050年までに設備容量ベースで再生可能エネルギーのシェア70%を達成することを目指している。PETRAによると、今年7月の第13次マレーシア計画(2026-2030)の首相発表を受け、政府は将来の国家エネルギーミックスにおけるクリーンで安定的かつ競争力のある電力源としての原子力の役割を検討するため、計画的に評価を実施中であるという。この取組みは、エネルギー源の多様化、長期的なエネルギー安全保障の強化、炭素排出削減目標の支援、化石燃料への依存度低減の必要性を考慮したもの。原子力計画実施機関(NEPIO)であるMyPOWER Corporationが、国際原子力機関(IAEA)が推奨するガイドラインに基づき、省庁・機関横断的な技術委員会メカニズムを通じて計画の調整を実施。IAEAのマイルストーンアプローチを指針に、体制の確立、法規制・監督枠組み、関係者の関与、人材開発などの準備も対象だという。政府の現時点での優先事項は、将来のあらゆる検討が国家による開発の優先事項と調和し、国際的義務を遵守することであり、具体的な炉型等に関する決定は行われていない。原子力導入の検討が進められる中、マレーシア議会は8月25日、41年間変更されていなかった1984年施行の原子力ライセンス法の改正を承認した。法案を提出した科学技術革新省(MOSTI)のチャン・リー・カン大臣は、この法改正は現在の原子力技術の発展を鑑み、安全、セキュリティ、使用管理をカバーし、より包括的な実施を可能にする法律の強化および近代化を目的としていると指摘。マレーシアは2030年以降に原子力を利用するか否かを決定するが、本改正はその可能性に備え、国際基準に沿って法的枠組みを強化するものである、と強調した。また、本改正では原子力諮問委員会の設立も規定しているという。チャン大臣は7月30日、議会の質疑応答セッションで、すでに原子力エネルギーの利用に関する事前F/Sは完了し、その結果は、原子力が安定したクリーンで信頼性の高い供給を確保する上での有望性を示したと言及。同F/Sでは、6つの技術タスクフォース(技術専門チーム)が設置され、うちMOSTIに3つ(技術開発と産業振興、原子力分野の専門能力育成、法規制・監督体制の構築)が設置されたと紹介。MOSTIとPETRAの戦略的協力により、国家エネルギーの持続可能性を確保するために主要な選択肢の1つとして原子力を検討していると述べた。さらに同大臣は、7月10日に政府が米政府と民生用原子力分野の戦略的協力に係わるMOUを締結したことに触れ、「これは中国ならびにロシアとのパートナーシップに加えて、マレーシアの原子力開発への取組みを強化する措置の1つである」と述べた。

01 Sep 2025

1288

原子力規制委員会は9月10日の委員長定例会見にて、原子力災害時の放射線防護の措置などの対応方針をまとめた「原子力災害対策指針」の改正を公表した。同指針の目的は、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な影響を回避または最小化することであり、防護措置として、「予防的避難」と「屋内退避」の2点が重要な観点だと定められている。これまでも、原子力発電所にて事故が起きた場合、原則以下のような指針が定められてきた。①発電所から概ね5km以内(PAZ)においては、放射性物質が放出される前段階から予防的に避難等を行う②発電所から概ね5km~30km以内のUPZ(緊急防護措置区域)においては、予防的な防護措置を含め、段階的に屋内退避、避難、一時移転を行う今回の同指針の改正では、「屋内退避」に関する運用の考え方(実施期間や解除要件)に、一部、加筆修正がなされた。具体的には、屋内退避の継続は実施後3日目を目安に国が判断することや、発電所の状態(放射性物質の放出が無い場合)によっては、屋内退避期間中の外出も許可されること、放射性物質を含む空気の塊が周囲に留まらない場合には退避を解除できること等が、新たに盛り込まれた。記者から「屋内退避の継続判断の3日という期間の根拠はどこにあるか」と問われた山中伸介委員長は、「住民の心理的ストレス等を鑑み、国際的な基準と照らし合わせて導いた。また、福島第一原子力発電所の事故の教訓として、無計画な避難は住民に健康被害を及ぼす可能性があること、防災関連備品のストックの目安が3日とされていることも考慮している」と応えた。また、同指針の改正によって期待していることや、今後の課題について問われた山中委員長は「対話の場をこれからも増やし、遮蔽機能を持った建物に留まることも有効な防護措置であることをご理解いただく。そして、各自治体が定める防災計画と照らし合わせ、指針に不十分な部分があれば随時修正し、複合災害対策として、これまで以上に関係省庁間の密な連携を図る必要がある」と述べた。

11 Sep 2025

192

核融合発電に取り組む京都フュージョニアリングは9月9日、第三者割当増資と金融機関からの融資で、計67億5000万円を調達したことを発表した。第三者割当増資は14.5億円で、京セラが設立した投資ファンドの京セラベンチャー・イノベーションファンド1号をはじめ、JERA、三井住友信託銀行ら計4者が引受先となった。また金融機関からの融資は、日本政策金融公庫、国際協力銀行(JBIC)、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、京都銀行が総額53億円を拠出。これら資金を、核融合発電の実証試験などに投じる。資金調達の目的として同社は、独自の試験プラント「UNITY」をはじめとする技術開発投資の加速と大型化、グローバル事業の推進および採用活動、大型案件受注・事業拡大に伴う運転資金の確保等を挙げた。同社は京都大学発のベンチャー企業で、同大学の研究者だった小西哲之氏らが2019年に創業した。核融合発電に直結する技術の開発を強みとし、現在、世界に先駆けた独自の試験プラント「UNITY」による発電技術の実証に挑んでいる。核融合反応で発生するエネルギーを利活用するための「フュージョン熱サイクルシステム」を実証する「UNITY-1」においては、液体金属ループを用いた発電技術の実証の最終段階にあるほか、燃料を絶えず供給するための「フュージョン燃料サイクルシステム」の装置・システムを統合した「UNITY-2」の性能試験も順調に進み、来年、カナダにて燃料循環システム統合実証を開始する予定だという。また、同社は、核融合反応を起こすために高温状態をつくる役割を担う重要機器「ジャイロトロン」の開発・販売も事業の柱のひとつで、これまでにアメリカ、イギリス、ドイツ、チェコなどのプロジェクトで採用されている。今回の資金調達を受けて小西社長は、「国家戦略で2030年代の発電実証が明確に掲げられた今、当社が持つ知見やネットワークを最大限活用し、いよいよフュージョンエネルギーの実現に向けてギアを上げる段階となった。投資家の皆様の知見やネットワークにも頼らせていただきながら、一歩一歩着実にマイルストーンを達成しつつ、同時にスピード感を持って開発を加速させていきたい」と述べ、核融合発電の早期実現に向け強い意欲を示した。

10 Sep 2025

649

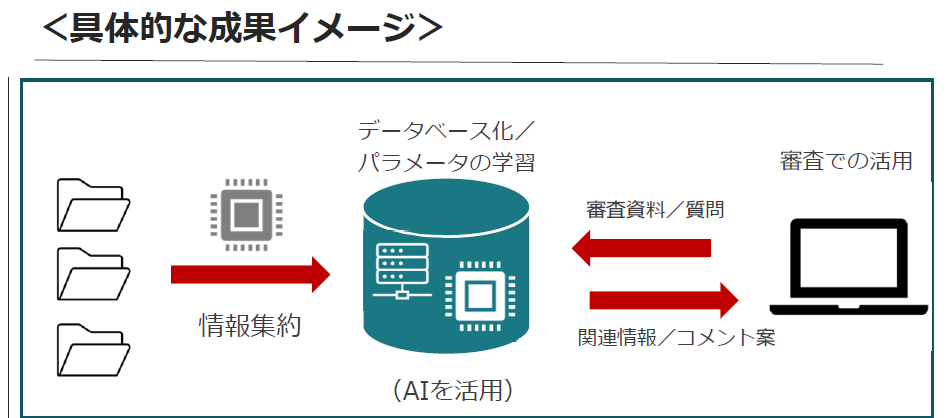

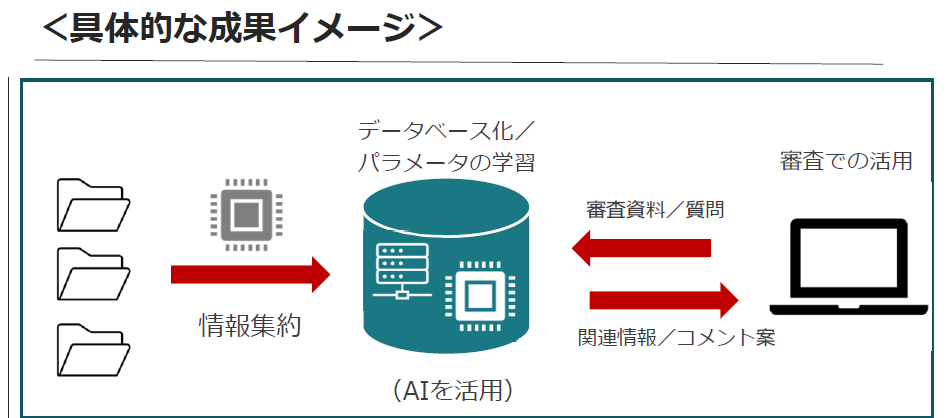

原子力規制委員会は9月3日の委員長定例会見にて、来年度の概算要求等を公表。その中で、原子力発電所の安全審査の効率化に向けてAIの利用を促進すべく、新たにAIの調査や開発のための費用として6,000万円を、来年度予算案の概算要求に盛り込んだ。概算要求の目的として規制委は、新規制基準に適合したプラントの改造工事や原子炉の建て替え等に伴い、審査業務量の増加が見込まれていることを理由に挙げた。審査業務にAIを導入することで、過去の審査実績との比較や、チャットによる書類の横断的確認、審査書案の作成支援等を行うことで、申請書の確認や審査資料の確認作業の効率化が見込まれる。また、今年5月に成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律において、「国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進めるものとする」と制定されたことを受け、急速な進歩を遂げている大規模言語モデル(LLM)をはじめとするAIを審査業務の支援に活用し、原子力発電所の審査業務全般の効率化を目指す。規制委はAIの活用を段階的に実施する方針で、まず来年度から、職員のニーズやデータに基づき、審査業務のうちAIが有効に活用され得る業務分野を特定し、AIによる審査支援の実現可能性を探る。令和9・10年度には、調査結果を踏まえて、審査支援のためのシステムの設計・開発を行い、AIからのアウトプットの品質が要求レベルを上回るかどうか等を検証する。そして令和11年度には、システムの構築や運用マニュアル等の整備を行い、令和12年度以降のAIの導入を目指す。規制委の山中伸介委員長は定例会見にて「米国でもAIが審査の効率化にかなり役立っていると聞いている」と述べ、「日本でも審査効率の改善にAIを活用していきたい」と導入への意志を示した。記者からAI技術に具体的にどのような期待を持っているかを問われ、山中委員長は「モーターの音、コンクリートの打音などをAIに記憶させて異常診断に使うケースなどを想定している。実際に使わないと分からない部分もあるが、現状と安全上同じレベルを維持しながら、審査時間を短縮することを望んでいる」と応えた。

09 Sep 2025

629

中国電力は8月29日、山口県上関町における使用済み燃料の中間貯蔵施設の設置に係る立地可能性調査の結果、「技術的に対応できない問題はない」と評価し、立地が可能であると判断。その旨の報告書を、上関町の西哲夫町長に提出した。同社は、2023年2月に上関町長から地域振興策検討の要請を受け、同年8月、上関町大字長島の同社敷地内にて、乾式貯蔵による中間貯蔵施設の設置検討・調査を進めてきた。特に調査のポイントとして定めたのが、地盤に関する調査だった。施設の直下に、将来活動する可能性のある断層等が存在する場合、中間貯蔵施設の設置は困難(設計による技術的な対応が困難)となることから、ボーリング調査を実施するなど入念な調査を進めた。そしてこの度、同調査により得られた客観的なデータに基づき分析を行った結果、ボーリング調査地点から概ね半径30kmの範囲の陸域に分布する主な活断層が3本、周辺海域に35本の活断層があることを確認したが、耐震設計等に適切に反映することで対応可能であると判断。基礎地盤等は中間貯蔵施設の設置に適した岩盤であると確認された。また、周辺の気象、火山、水理、生態系などの自然環境や、周辺の産業活動、交通状況など社会環境への影響に関する調査においても、中間貯蔵施設の建設が影響を及ぼすものではないことが確認され、「技術的に対応できない問題はない」との評価に至った。同社は今後、中間貯蔵施設の規模や着工時期などを盛り込んだ事業計画を策定する予定だ。着工されれば、原子力発電所の敷地外としては、青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターに次いで全国で2例目。同施設は関西電力との共同運用を想定している。同社はウェブサイトにて、「調査結果を分かりやすく地域の皆さまにお知らせし、一層のご理解をいただけるよう取り組んでまいります」とコメントしている。

08 Sep 2025

721

東京電力は8月28日、柏崎刈羽原子力発電所7号機(ABWR、135.6万kWe)から、装荷済みの燃料を取り出すと発表した。同7号機は、特定重大事故等対処施設及び常設直流電源設備(特重施設等の設置)が法定の期限(2025年10月13日)内に完成しないことを受け、原子炉施設の冷温停止状態を継続する。同社は同日、原子力規制委員会に対し、原子炉施設の冷温停止状態を継続すること、また、工程・期日を見直した使用前確認変更書を提出した。今後、特重施設等の工事の進捗にあわせて、使用前確認変更等の申請を行う。同社は原子力規制委員会の審査に合格した6号機(ABWR、135.6万kWe)と7号機のうち、当初、7号機の再稼働を優先していたが、この度の決定を踏まえ、当面、6号機の再稼働を目指すことになる。すでに6号機は今年の6月、燃料装荷を開始し、新規制基準を踏まえた安全対策工事の施工や、使用前事業者検査を実施し、原子力規制委員会の承認を受けている。同社によると、7号機の燃料集合体を取り出す作業は、10月から2週間程度かけて行う。計872体を、より安全に管理するため燃料プールに移す予定だ。8月29日の新潟県知事定例記者会見で、記者から所感を求められた新潟県の花角英世知事は、「事業者の合理的な経営判断だと思う」と述べた上で、「6号機か7号機かという問題は議論の本筋ではない。いずれにしても原子力発電所とどう県民が向き合っていくのかが問題だと捉えている」と、引き続き県民の意向を見極める意向を示した。

05 Sep 2025

811

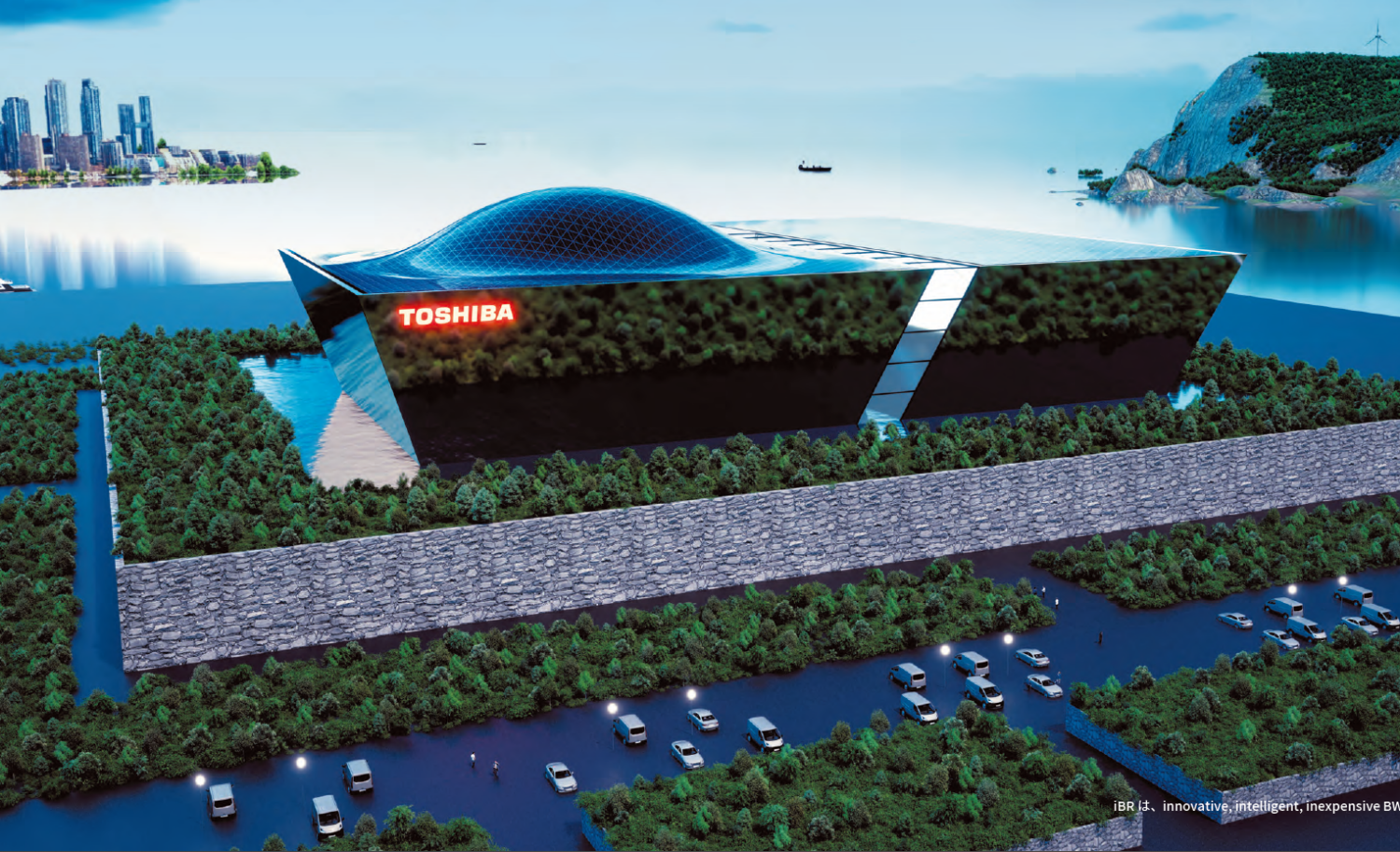

東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)は8月27日、経済産業省が公募した今年度の「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業」において、2件のテーマが採択されたと発表した。これにより、同社が開発を進める革新軽水炉「iBR」も、実用化に向けた具体的な技術開発段階へと歩みを進めた。採択されたのは、①次世代革新炉の革新的安全技術の開発(2025年8月~2026年2月)、②革新軽水炉(iBR)の実現に向けた技術開発および設備供給能力の実証(2025年8月~2028年1月)の2件。前者では、二重円筒格納容器や高性能弁の評価・検証、追加的な安全対策の検討、解析コードの適用性確認など、安全性を飛躍的に高める要素技術の開発を進める。後者では、Additive Manufacturing(AM、積層造形)技術((3Dデータを基に材料を付加していく製造手法。少量多品種の生産、短納期製造、複雑微細な機器の製造に適する。))を活用した部材製造や、炉心材料の改良を通じて、iBRの実用化と供給体制の整備を目指す。iBR(innovative, intelligent, inexpensive BWR)は、東芝が独自に開発を進める次世代BWR(80万~160万kWe)である。最大の特徴は「万一の重大事故時にも長期避難や移住を不要とする」高い安全性であり、外部支援なしで7日間のグレースピリオド(運転員操作不要期間)を達成する「地域社会と共生できる原子炉」を標榜して設計されている。具体的には、受動的安全設備により電源喪失時でも炉心冷却を維持する仕組みや、事故時の放射性物質放出を抑制する二重円筒格納容器を採用する。これにより、従来炉に比べて事故時の影響を大幅に低減する設計思想が盛り込まれている。AM技術の導入は供給体制の柔軟性強化につながる。従来は製造が難しかった複雑形状の部品や少量生産が求められる部材を短期間で製造できるため、設備保守や更新の効率化に寄与する。特に炉内構造材や冷却系統に用いる特殊合金部品などは、AMによって高い強度や耐食性を備えたものを供給できるとされる。将来の部品調達リスクを低減し、国内外のサプライチェーン強靭化にもつながる。iBRは、海外で開発が進む小型モジュール炉(SMR)とも異なる特徴を持つ。例えば、米GEベルノバ日立ニュークリアエナジーが開発中の「BWRX-300」はシンプルな設計とコスト競争力を強みとし、カナダや米国で建設計画が進展している。米Holtecの「SMR-300」は原子炉容器を地下に設置し、外部事象への耐性を高める設計を採る。これに対しiBRは、既存のBWR技術をベースに革新的な安全機能を追加するアプローチを取り、国内の規制環境や社会受容性を考慮した「日本型次世代炉」として位置づけられる。海外SMRと同様に安全性と経済性を両立する点を目指しながら、国産技術の積み上げを基盤にした独自性を有する。経済産業省による今回の採択では、炉本体の開発にとどまらず、部品供給や製造体制の確立も重視されている。原子炉圧力容器や蒸気発生器などの大型機器は重電メーカーが担う一方、燃料集合体や制御棒、計測機器などは国内のサプライヤーから調達することになる。AM技術は、こうした裾野産業の参画を促し、新規参入を可能にする技術的ブレークスルーとして期待される。特に難削材や高精度部品の製造に強みを持つ企業にとって、新しいビジネス機会となり得る。2025年2月に策定された「第7次エネルギー基本計画」では、原子力は脱炭素電源として「最大限活用することが必要不可欠」と明記された。既存炉の老朽化が進む中、安全性に優れた次世代炉の開発と導入は、エネルギー安定供給と温室効果ガス削減を両立させる重要課題となっている。さらに東日本大震災以降、新規建設の停滞で原子力産業基盤や人材の弱体化が課題となっていた。東芝は今回の採択を契機に、技術開発と同時にサプライチェーンの再構築を進め、原子力産業の持続的発展を図る。同社は「カーボンニュートラル社会の実現に向け、次世代革新炉の技術開発を進め、産業基盤や人材基盤の維持・強化を図りながら、電力の安定供給に貢献していく」とコメントしている。

05 Sep 2025

907

核融合発電の商用化を目指す米国のスタートアップ企業「コモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS)社」は9月3日、日本企業12社(三井物産、三菱商事、関西電力、JERA、商船三井、日揮、日本政策投資銀行、NTT、フジクラ、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三井不動産)で構成されたコンソーシアムから、総額8億6,300万ドル(約1,200億円)の資金調達したことを受け、東京都内で記者会見を行った。記者会見にはコンソーシアムを構成する日本企業の幹部が登壇したほか、内閣府や文部科学省の関係者らも同席した。同社は、米国のマサチューセッツ工科大学(MIT)発のスタートアップ企業で、磁場閉じ込め方式(トカマク型)によるフュージョンエネルギー発電炉の設計・開発を進める業界のリーディングカンパニーだ。同社は、世界初となる商業用フュージョンエネルギー発電炉の「ARC(アーク)」発電所を米国バージニア州に建設する計画を発表しており、2030年代前半の運転開始を目指している。また、今年6月には米Google社が、同社のARC発電所と電力購入契約(PPA)を締結し、同発電所の出力40万kWeの半分の電力を調達することが話題となった。2018年の設立以降、同社はすでに20億ドル(3,000億円)以上の資金を調達してきたが、この度のコンソーシアムからの投資や技術導入を活用し、開発を加速させていく方針だ。出資した日本企業にとっても、核融合関連分野でのノウハウを蓄積し、日本におけるフュージョンエネルギー発電の早期実現を後押しする狙いがある。

04 Sep 2025

1534

原子力発電環境整備機構(NUMO)は9月1日、幅広い世代への情報発信・コミュニケーション強化を目的とした新しいCMを公開した。テレビCM、新聞広告、ラジオ広告、Web広告、交通広告を実施するとともに、同機構のサイトのトップページでも大きく取り上げ、特設ページも開設された。新CMは、「日本中で考えよう。地層処分のこと。」をテーマとし、地層処分とは、原子力発電の利用で出る高レベル放射性廃棄物を地下に埋める処分方法であることを伝えた上で、CMを通じて地層処分について多くの国民が関心を持ち、考え始めるきっかけとなることを目指したという。NUMO広報部は、地層処分は特定の地域や一部の人たちだけで考える問題ではなく、電気を使用している国民全体で考える必要があり、あらゆるメディア・媒体を通して、その議論が深まることに期待を寄せている。テレビCM(交通広告も同じ内容)では、「地層処分の概要篇」と「NUMOの姿勢篇」の2パターンが作成され、いずれも登場人物の多くが若者で構成され、さまざまな世代が抱く素朴な疑問に誠実に答えていくという内容だ。地層処分の概要篇では、「地層処分って、なに?」「そのうち、なんとかなるんじゃないの?」と、地層処分になじみの薄い人々が抱く率直な疑問に答えながら、将来世代のために「今から考えることの大切さ」を訴えた構成となっている。NUMOの姿勢篇では、「それって、できるの?」「処分場ってもうあるの?」と、地層処分の安全性や進め方への疑問に対し、安全を最優先にできるだけ多くの地域で調査と対話をしながら進めていく、NUMOの姿勢を伝えている。新聞広告では、9/8~9/12にかけて、計5回シリーズの広告を掲出。朝日・毎日・読売・日経・産経といった大手5大紙に加え、北海道新聞、茨城新聞、愛媛新聞、福井新聞など、原子力発電所の立地地域をカバーする地方紙にも幅広く掲載される予定だ(計20紙)。また、日本全国の幅広い層への情報発信・コミュニケーション活動を強化するために、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会や、シンポジウム、全国各地でのイベント出展など幅広い活動を実施する。至近の9月、10月にも多くのイベントが開催される予定だ。

03 Sep 2025

2040

政府は8月29日、首相官邸で原子力関係閣僚会議を開き、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(原子力立地地域特措法)」に基づく自治体向けの財政支援対象を、原子力発電所の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方針を決定した。第13回目となった同会議は、「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた対応」が議題にあがり、以前より新潟県などから出ていた要望を踏まえた形となった。同特措法は原子力発電所の周辺地域の防災に配慮しつつ、地域の振興を図ることを目的に、2001年に施行された。同特措法の対象地域になると道路、港湾、漁港、消防施設、義務教育施設などの「特定事業」にかかる国の補助率が50%から最大55%に引きあがる。地方債への交付税措置(70%)も併せて利用することで、地方自治体の負担は最小で13.5%に低減。その他、企業投資・誘致への支援も同法の支援措置の対象範囲内に含まれている。今回の対象範囲の拡大により、対象地域はこれまでの14道府県76市町村から22道府県の約150市町村に拡がる見込みだ。対象エリアの道府県知事は、振興計画を策定し、原子力立地会議の審議を経て計画が決定されると、同支援を受けられるようになる。政府は、第7次エネルギー基本計画で位置づけた「原子力の最大限活用」を実現すべく、立地地域の支援範囲を拡大し、各地の原子力発電所の再稼働を後押しする狙いがある。また、政府は同日、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けて、関係省庁の緊密な連携を確保し、同発電所の運営の監視に万全を期すため、内閣官房副長官をトップとする監視強化チームの設置を決めた。

02 Sep 2025

735

政府は8月26日、福島県内に貯蔵されている除去土壌の県外処分へ向けたロードマップを明らかにした。2030年頃に最終処分場の候補地の選定を開始し、2035年をめどに処分場の仕様を具体化させ、候補地を選定する。これらの除染土は、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で一時保管されているが、2045年3月までに福島県外にて最終処分することが法律で定められている。政府は除染土処分の先行事例として、総理大臣官邸での除染土の再生利用をすでに発表し、今年7月には、中間貯蔵施設から官邸に運び込まれた除染土の上に普通の土をかぶせ、表面に芝生を張る作業が実施された。8月26日に再生利用等推進会議で配布された資料には、外務省南庁舎入口の盛土、霞が関の中央官庁の花壇など、合計9か所での除染土の復興再生利用の概要が示された。計79立方メートルの活用が予定され、その後、各府省庁の分庁舎、地方支分部局などに対象を広げる方針だ。いずれは、民間での再利用例の創出を目指すほか、対象の土を「復興再生土」といった呼称にする議論も予定されている。そして、前述の「ロードマップ」については、政府が今年5月に策定した「福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた基本方針」に則り、今後5年程度で復興再生利用を重点的に進める道筋を示した。同ロードマップは、「復興再生利用の推進」「理解醸成・リスクコミュニケーション」「県外最終処分の取組」の3本柱で構成され、今後、推進会議を年に1回程度開催し、進捗状況を継続的に確認する。また、必要に応じて環境省が福島県や関係自治体の意見を伺い、ガイドラインの見直しを行う。その他、IAEAのフォローアップを受けつつ、科学的根拠に基づき透明性の高い情報を発信する方針だ。政府は、復興再生利用の先行事例を創出しその拡大が見通せるよう「安心感・納得感」を醸成することを目標としている。そのために、ウェブやSNS 等を通じた情報発信をはじめ、中間貯蔵施設や飯舘村長泥地区環境再生事業の見学会など、理解醸成の取り組み等を引き続き実施し、実施地域・対象等を段階的に拡げていく。

29 Aug 2025

935

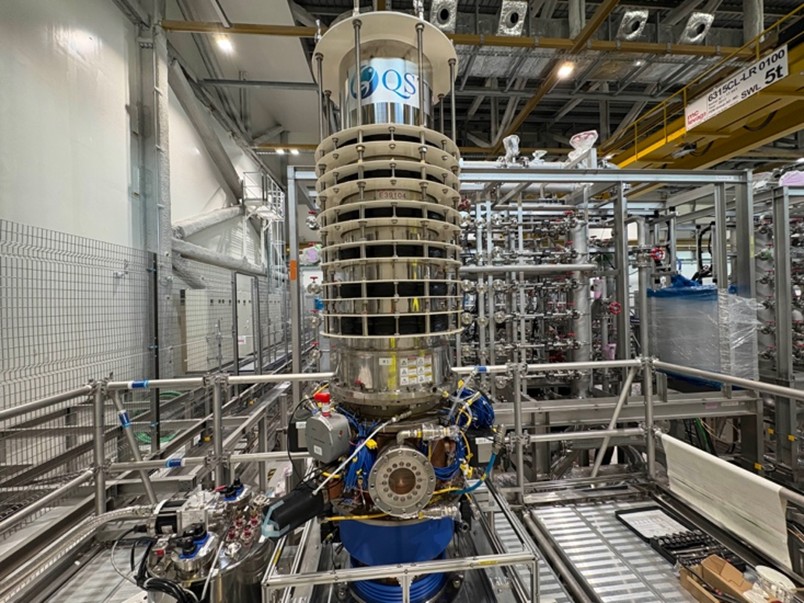

量子科学技術研究開発機構(QST)は8月21日、南フランスのサン・ポール・レ・デュランス市で建設中の国際核融合実験炉(ITER)にて、日本製の高出力マイクロ波源「ジャイロトロン」の初号機の据付けを完了したと発表した。「ITER」プロジェクトは、日本・欧州・米国・ロシア・韓国・中国・インドが協力し、核融合エネルギーの実現に向けて科学的・技術的な実証を行うことを目的とした国際プロジェクトだ。日本は、主要機器の開発・製作などの重要な役割を担っており、QSTが同計画の日本国内機関として機器などの調達活動を推進している。据え付けが完了したジャイロトロンの開発では、日本が高いプレゼンスを発揮しており、ITERで使用する全24機のうち8機が日本製だ(キヤノン電子管デバイス株式会社が製造)。QSTは、ジャイロトロンの研究開発を1993年に開始し、2008年に世界で初めてITERが要求する出力、電力効率及びマイクロ波出力時間を満たすジャイロトロンの開発に成功した。このほど、世界に先駆けて1号機を設置したことは、同分野における日本の技術的な優位性を改めて示す結果となった。ジャイロトロンは出力のマイクロ波を発生させる大型の電子管(真空管)で、磁力線に巻き付いた電子の回転運動をエネルギー源としている。名前の由来は、磁場中の回転運動(ジャイロ運動)から来ている。核融合反応を起こすために高温状態をつくりだす役割を担っており、電子レンジのようにマイクロ波を発生させて加熱する。装置の全長は約3メートルで、出力100万ワットは電子レンジの約2000倍に相当する。

27 Aug 2025

1360

関西電力は8月25日、原子力発電所の立地地域の振興や課題解決のための財源として、2025年度から当面の間、毎年50億円前後を拠出する新たな仕組みを福井県に報告した。同社では、2021年度に設置された「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」において、医療・交通インフラ整備事業など、地域振興事業費用の活用を検討してきた。この度、その具体的な取り組みとして、客観性と透明性の高い新たな地域振興の仕組みを構築。これまでも自治体への寄付活動は行ってきたが、金額を大幅に増額し一本化した形だ。開始年度の2025年度は、初期的な財源基盤も含めて約207億8,000万円を拠出する。同社は、信託銀行に信託を設定して、7基の原子力発電所の稼働実績および燃料価格の実績に応じて、毎年度、資金を拠出する。福井県や立地自治体は、地域振興の事業計画や、それに係る金額を信託銀行に申請し、第三者機関が適切と判断した場合、寄付が行われる仕組みだ。

26 Aug 2025

1372