キーワード:使用済燃料

-

関西電力 全サイトで乾式貯蔵施設設置へ

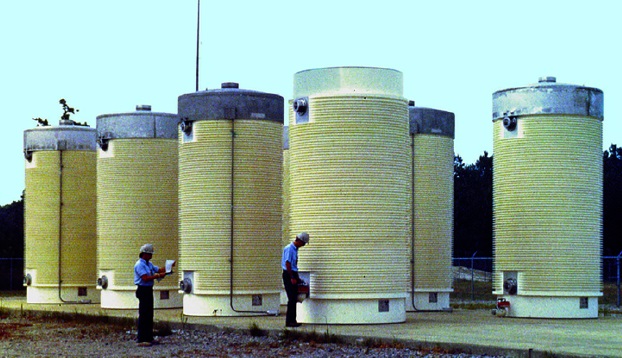

関西電力は2月8日、美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所における使用済燃料の乾式貯蔵施設設置計画について、福井県、美浜町、高浜町、おおい町に対し、安全協定に基づく事前了解願を提出した。〈関電発表資料は こちら〉同社は2023年10月、「使用済燃料対策ロードマップ」を策定し、福井県・同県議会に対し、「発電所からの将来の搬出に備え、構内に乾式貯蔵設備の設置を検討する」と説明している。乾式貯蔵は、燃料ピット(BWRプラントでは燃料プールと呼称)で十分に冷却された使用済燃料を輸送・貯蔵兼用キャスクと呼ばれる容器に収納・密封し貯蔵する方式で、東日本大震災時も、福島第一原子力発電所に設置された同貯蔵方式の頑健性が保たれた。原子力発電所構内の乾式貯蔵施設の設置については、日本原子力発電東海第二でも運用されているほか、現在、中部電力浜岡、四国電力伊方、九州電力玄海に関しても、原子力規制委員会による審査や、設計・工事認可の申請準備などが進められている。関西電力の発表によると、美浜、高浜、大飯に、それぞれ最大、約100トン、約350トン、約250トンの貯蔵容量を確保することとしており、2030年頃までに全サイトの整備を完了する計画だ。関西電力は1月19日、電気事業者各社が経済産業相との意見交換を行う協議会の中で、使用済燃料対策推進計画の改訂を発表しており、引き続き「福井県外における中間貯蔵について、理解活動、可能性調査等を計画的に進め、2030年頃に2,000トン規模で操業開始する」方針を示している。同日に電気事業連合会が取りまとめ発表したデータによると、同社の原子力発電所における使用済燃料貯蔵量は5年後、管理容量に対し、美浜で90%、高浜で100%(4年程度で達する見込み)、大飯で98%と試算されている。

- 09 Feb 2024

- NEWS

-

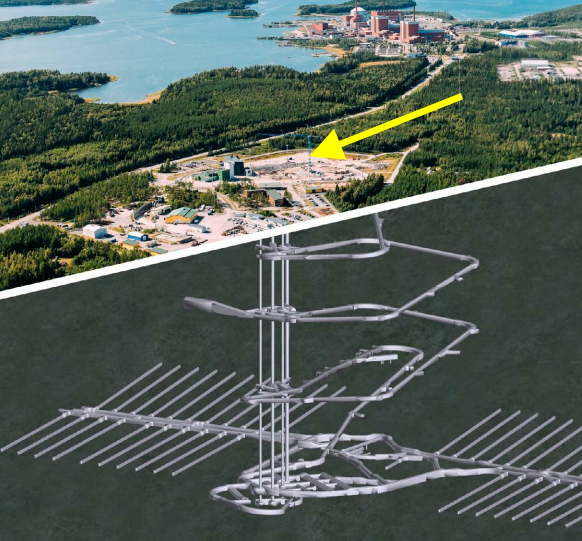

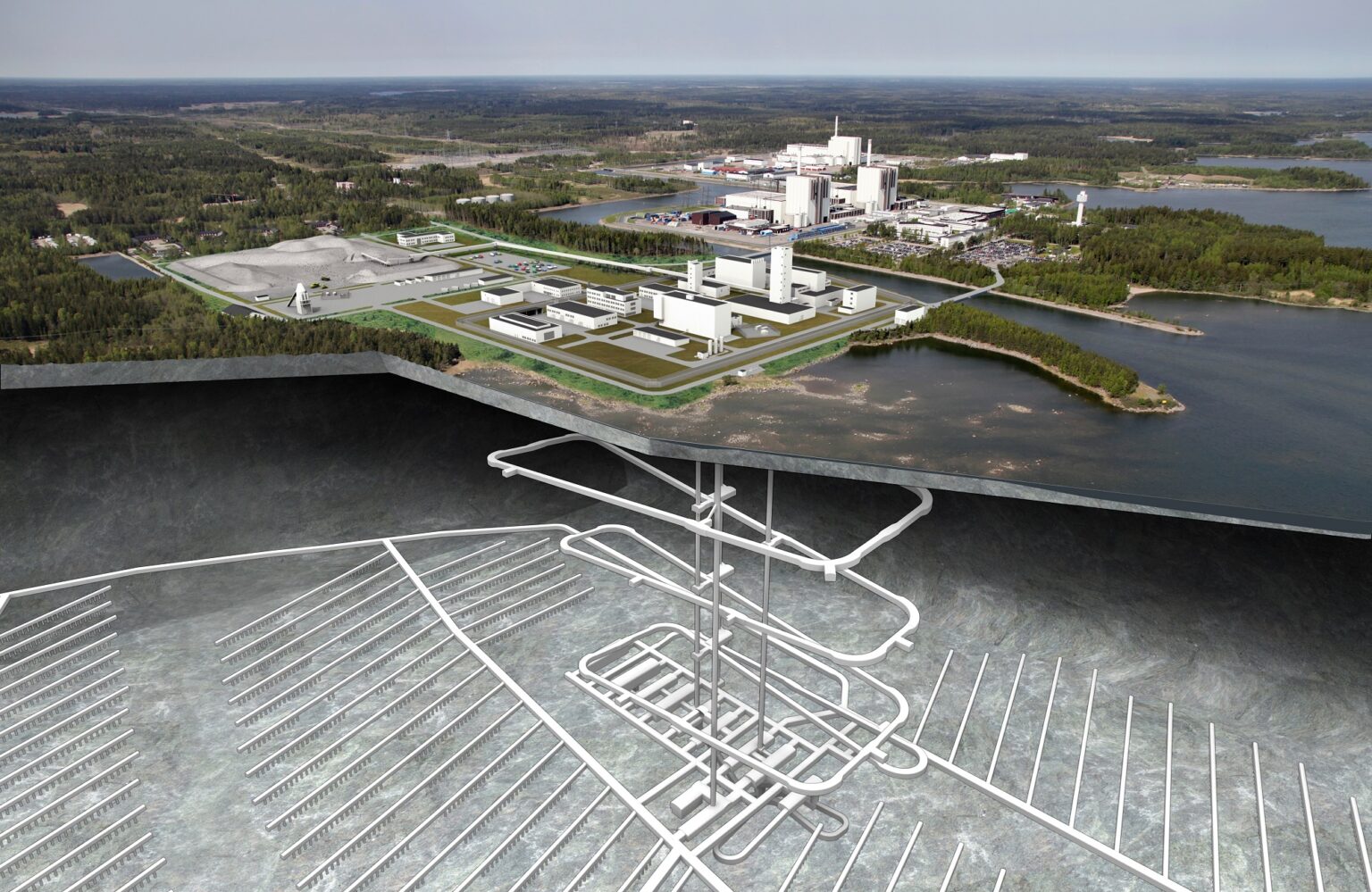

フィンランド 最終処分場のレビュー期限を延長

フィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)は1月18日、世界初の使用済燃料の深地層処分に関するポシバ社の操業許可申請書への見解提出の期限を2024年末まで延長するよう雇用経済省に要請したことを明らかにした。昨年9月には、当初予定していた2023年末までのレビュー完了は難しいだろうとしていた。最終処分の実施主体であるポシバ社は2021年12月30日、オルキルオトに建設中の使用済燃料封入プラントと最終処分場の操業許可を雇用経済省に申請した。2024年3月から2070年末までの操業許可を求めるもので、実際の処分事業は2020年代半ばに開始する計画である。操業許可の最終的な判断は政府が下すが、事前にSTUKが処分場の長期的な安全性評価を実施し、雇用経済相に見解を提示することが必要。肯定的な見解であれば、同省が内閣から承認を取り付ける。STUKはポシバ社からの関係資料提出を受け、2022年5月に評価作業を開始した。雇用経済省はSTUKに対し、2023年末までに見解を提出するよう求めていた。STUKは昨年の第三期(最終)報告書の中で「安全性の評価作業に大きな問題はないが、当初の想定よりも若干ペースが遅れている。審査すべき資料が膨大であり、ポシバ社が当初提出したデータでは十分な評価ができず、ポシバ社によるデータの更新が必要となった。その後の書類の審査に予想以上に時間がかかっている」と言及している。STUKは、安全性評価の作業に加え、ポシバ社が実施している作業を監督している。その監督項目は、使用済燃料の地上封入プラントへの機器の設置、同機器の試運転、最終処分場で進行中の岩盤工事など。また、最終処分場の保安体制、組織の安全文化、および最終処分事業の開始に向けたポシバ社の準備状況を確認している。政府は2015年11月にポシバ社に最終処分場の建設許可を発給、2016年12月に総工費約5億ユーロ(約803.5億円)の建設工事が開始された。操業許可が発給されれば、フィンランドで原子力発電所を運転するティオリスーデン・ボイマ社(TVO)のオルキルオト原子力発電所(BWR×2基、各92万kW)とフォータム社のロビーサ原子力発電所(ロシア型PWR=VVER-440×2基、各53.1万kW)から発生した使用済燃料の埋設を開始する。昨年5月に営業運転を開始したオルキルオト3号機(欧州加圧水型炉=EPR、172万kW)の使用済燃料については同一サイトで処分場を拡張し、2090年以降の最終処分を予定する。同処分場は、2120年代までの100年間の操業を見込む。最終処分の実施主体であるポシバ社は、TVO社およびフォータム社が共同で設立した。同社は2000年、フィンランド南部のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊を使用済燃料の最終処分場の建設サイトに選定。2004年6月、同地点の地下450m部分の岩盤地質や水文学特性を調査するため、地下研究調査施設「ONKALO」を着工している。「ONKALO」は最終的に最終処分場の一部となる。最終処分場は地上の使用済燃料封入プラントと地下400~450mに設置される地下施設で構成されており、ポシバ社は2019年6月から封入プラントの建設に着手。2022年5月に完成している。2021年5月には、実際の使用済燃料を収納したキャニスターを定置する最初の5本の処分坑道の掘削工事を開始した。なお、同処分場の100年間の操業期間中に100本の処分坑道が掘削され、全長は約35kmになる予定。1本の坑道の最大長は350m、高さ約4.5m、幅約3.5mであり、各坑道は処分孔の数で変化するものの、平均約30本のキャニスターを定置、約65トンの使用済燃料を収容できるという。

- 29 Jan 2024

- NEWS

-

使用済燃料対策推進協議会が2年8か月ぶりに開催

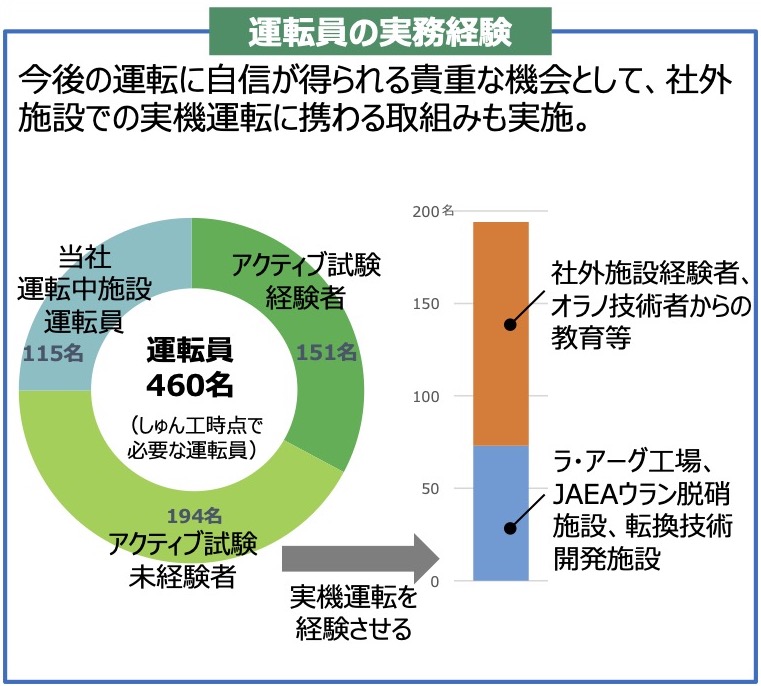

経済産業省の「使用済燃料対策推進協議会」が1月19日、2年8か月ぶりに開かれた。同協議会は、原子燃料サイクル事業の推進について、事業者と話し合う場として、2015年以来、行われている。今回は、齋藤健経産相他、資源エネルギー庁幹部、電力11社および日本原燃の各社社長が出席した。〈資料は こちら〉冒頭、齋藤経産相は、先般の能登半島地震に関し発言。被災地の発送電設備の復旧に向け、北陸電力を始めとする電力各社の尽力に謝意を表した上で、原子力発電所の安全確保について「高い緊張感をもち、安全最優先で対応に当たるとともに、地元や社会の皆様に不安を与えぬよう、速やかに信頼が得られるよう、丁寧に情報を発信して欲しい」と、要請した。これに対し、電気事業連合会の池辺和弘会長(九州電力社長)はまず、電事連ホームページ上に特設サイト「能登半島地震による各原子力発電所への影響について」を開設し、一般からの疑問・不安に対応していることを説明。続けて、原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組として、第一に、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工工場の早期しゅん工の重要性をあらためて強調し、「日本原燃の活動を全面的に支援していく」とした。使用済燃料対策については、関西電力の森望社長が、昨秋に策定した「使用済燃料対策ロードマップ」に基づく具体的取組状況を説明。同社は、高浜3・4号機でMOX燃料を装荷しているが、使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度にかけて、約200トンの使用済MOX燃料をフランス・オラノ社に搬出するとともに、その積み増しも検討していく計画だ。「使用済燃料対策ロードマップ」の根幹となる同社の「使用済燃料対策推進計画」で、福井県外における使用済燃料貯蔵施設の計画地点確定時期として記されていた「2023年末まで」の文言は、今回、削除の上、同計画を改訂。同施設の操業開始時期については、引き続き「2030年頃」を目指している。六ヶ所再処理工場のしゅん工・操業に向けた取組については、日本原燃の増田尚宏社長が説明。昨年12月に最終となる設計・工事計画認可の原子力規制委員会への申請を行い、現在、2024年度上期のできるだけ早期のしゅん工に向けて、「大詰めの段階にきている」とした。今後、本格化する使用前検査について、設備数が原子力発電所の6~7基分にも上ることから、体制・マネジメントの強化を図るなど、「一層の審査の効率化に努めていく」と強調。六ヶ所再処理工場は、2008年のアクティブ試験(原子力発電所でいう試運転)中断後、東日本大震災を挟み、15年が経過。同社では、既にアクティブ試験の経験がない社員が半数を超えている現状だ。しゅん工後の安全・安定運転に備え、フランスの再処理施設「ラ・アーグ工場」への派遣などを通じ、実機運転に係る技術維持に努めているとした。事業者からの説明を受け、齋藤経産相は、「エネルギー政策に責任を持つ政府として、事業者とともに前面に立って、関係者の理解に取り組んでいく」と強調。さらに、使用済燃料対策として、貯蔵容量の拡大については、「核燃料サイクルの柔軟性を高める上で極めて重要」と述べ、事業者全体による一層の連携強化を求めた。今回、電事連がとりまとめたところによると、国内の原子力発電所における使用済燃料貯蔵量は、管理容量22,960トンに対し、約5年後には19,680トン(前回協議会開催時の見通しより250トン増)に達する見通しだ。

- 19 Jan 2024

- NEWS

-

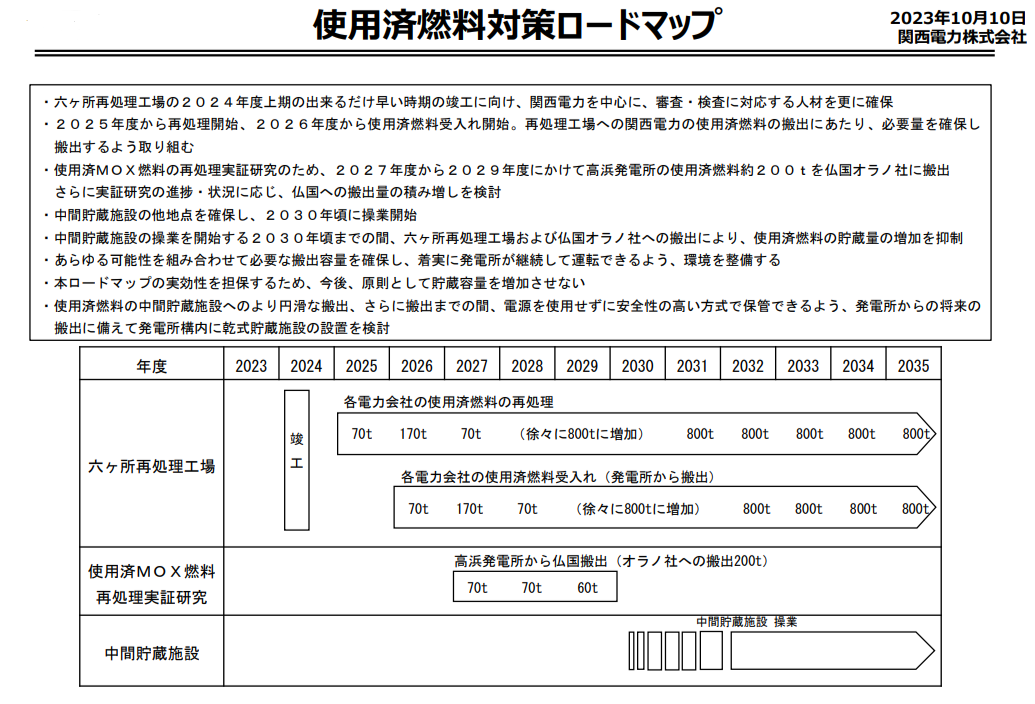

福井県知事 関西電力の使用済燃料対策を容認

関西電力は10月10日、自社の使用済燃料対策ロードマップを公表した。これを受け、福井県の杉本達治知事は13日、関西電力の森望社長、西村康稔経済産業相との会談後、関西電力の計画を容認した。関西電力は、2021年2月に、使用済燃料の中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点を確保する、確保できない場合は、確定できるまでの間、3基(美浜3、高浜1・2)の運転は実施しない」ことを、知事に報告していたが、これで3基の運転継続が可能になった。使用済燃料対策ロードマップは、関西電力が2021年2月に改訂した使用済燃料対策推進計画を補完するもので、六ヶ所再処理工場が2026年度から使用済燃料の受入れを開始することを前提に、必要量を確保し搬出することを目指す使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度に高浜発電所の使用済燃料約200トンをフランスに搬出し、進捗・状況に応じ積み増しも検討する中間貯蔵施設の他地点を確保し2030年頃の操業開始を目指し、それまでの間、使用済燃料の貯蔵量増加を抑制する発電所構内に乾式貯蔵施設の設置を検討する――ことがポイント。福井県議会全員協議会で答弁する杉本知事(福井県ホームページより引用)資源エネルギー庁政策統括調整官の山田仁氏、関西電力原子力事業本部長の水田仁氏が10日に開かれた福井県議会全員協議会にて説明。議員からは、乾式貯蔵施設の具体的計画・貯蔵年限、地域振興策、地元との信頼関係などに関し、質問・意見が出されるとともに、核燃料サイクル政策に対する疑義の声もあがった。例えば、北川博規議員(民主・みらい)は、核燃料サイクル政策の破綻に係る不安を表明。これに対し、山田調整官は、「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、資源の有効利用の観点から、核燃料サイクルの推進が政府の基本方針であることに変わりはない」と明言。中核となる六ヶ所再処理工場については、「総力を挙げて事業者の指導に当たり、円滑なしゅん工を目指す」と強調した。さらに北川議員は、関西電力の努力に理解を示した上で、使用済MOX燃料の搬出先であるフランスのラ・アーグ工場における貯蔵量の現状などから、ロードマップが示す「原則として貯蔵容量を増加させない」ことの信憑性について質問。水田本部長は、「同工場を操業するオラノ社とは、搬出計画について十分議論を進め理解を得ている」と述べ、ロードマップの計画的、確実な実施に努めていく姿勢を示した。この他、田中宏典議員(自民党福井県議会)は核燃料サイクル事業推進の環境整備を、宮本俊議員(同)は民間企業による取り組みの限界についてそれぞれ言及し、国が前面に立つよう要望した。杉本知事は13日、敦賀市内で、関西電力・森社長と会談し、あらためて説明を受けた後、「一つ一つの回答が十分であったとまでは言えないと考えているが、決意や覚悟を確認した」と述べた。また、同日、西村経産相とも会談し、「全体として一定の前進があったと評価する。総合的な観点から来年以降の原発の運転の継続に理解を示す」と述べ、同社の計画を容認する考えを伝えた。西村経産相は、「関西電力から示された核燃料の県外への搬出を着実に進めるために、政府としての最大限の指導を行っていく」としている。

- 18 Oct 2023

- NEWS

-

福井県知事 バックエンドで国の考えを再確認へ

県議会に臨む杉本・福井県知事(インターネット中継)福井県の杉本達治知事は、6月23日の県議会本会議で、12日に電気事業連合会・関西電力が発表した使用済燃料のフランスへの搬出計画に関し、「県として、改めて政策当事者である国の評価や、その具体的理由等について確認するとともに、立地市町や県議会の意見も聴いた上で、総合的に判断していきたい」と述べた。6月の定例会開会に際し、県政を巡る課題の一つとして、原子力のバックエンド対策に関し発言したもの。電事連は5月19日、プルサーマル発電で発生する使用済MOX燃料に関する再処理実証研究の実施に向けた取組を、国内原子力事業者により進めることを発表。使用済MOX燃料を商業用プラントで再処理した実績を有するフランス・オラノ社他との協力で行うもの。6月12日には、その実証に必要な数量として、関西電力より使用済MOX燃料約10トンと使用済ウラン燃料約190トンを、2020年代後半にフランスに搬出し、2030年代初頭に再処理実証研究を行うことを発表。同日、関西電力は、福井県に対し本件について報告を行い、「使用済燃料が福井県外に搬出されるという意味で、中間貯蔵と同等の意義がある」との考え方を示した。同社は、2021年2月に、福井県外における中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点確定、2030年頃に操業開始」とする使用済燃料対策推進計画を発表している。福井県議会は、6月23日の夕刻、全員協議会を開催し、資源エネルギー庁の小澤典明次長を招き質疑応答。小澤次長は、使用済MOX燃料の再処理について、エネルギー基本計画の示す「2030年代後半の技術確立を目途に研究開発を進める」ことなどを踏まえ、今回の電事連・関西電力による発表に関しては「使用済燃料の搬出を確実に行う手段として評価できるもの」と説明した。西村康稔経済産業相も13日の閣議後記者会見で、同様の見解を示している。これに対し、議員からは、核燃料サイクル政策・事業に関し、使用済燃料のサイト内貯蔵容量のひっ迫、六ヶ所再処理工場のしゅん工遅れに係る問題の他、原子力政策の責任所在を問う声、県民へのわかりやすい説明を求める意見などが出された。

- 26 Jun 2023

- NEWS

-

米DOE 中間貯蔵の地元合意を目指し補助金交付

米エネルギー省(DOE)は6月9日、連邦政府の使用済燃料集中中間貯蔵施設を地元の合意を得ながら建設していくため、全米の大学や非営利団体、民間企業などで構成される13のプロジェクト・チームに200万ドルずつ、合計2,600万ドルを交付すると発表した。これらのチームは、「地元の合意に基づく中間貯蔵施設や処分施設の立地プロセス」に関心をもつ地方自治体に関係情報や協議のための資金と要員等を提供するハブ(拠点)となり、自治体との協議や貢献活動を通じて得られた見解等をDOEの立地プロセスや戦略にフィードバックする。DOEは透明性と地元からの支援を確保しつつ、環境にも配慮した立地プロセスの下、施設建設を目指し、13チームと協力して引き続き地方自治体に働きかけていく。また、これと同時にDOEは使用済燃料の長期的な処分に関する研究開発も進め、J.バイデン政権が目標とする「2035年までに送電網を100%クリーン・エネルギー化」と、「2050年までに米国経済のCO2排出量を実質ゼロ化」の達成に不可欠な原子力を推進していく方針だ。DOEは「1982年放射性廃棄物政策法(NWPA)」に基づき、1998年1月末までに各原子力発電所の使用済燃料の引き取りを開始し、深地層最終処分場で処理することになっていたが、2009年にB.オバマ政権がネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画を打ち切った。その後、2012年に政府の有識者(ブルーリボン)委員会が「NWPAを修正して地元の合意ベースで最終処分場の立地を進めつつ、複数の中間貯蔵施設を建設する」と勧告したのを受け、DOEは2017年1月に地元の合意に基づく貯蔵・処分場立地プロセスの案文を作成したが、D.トランプ政権が優先項目を変更したため同プロセスは最終決定しなかった。現時点でDOEは同プロセスの焦点を中間貯蔵施設の建設に当てており、これにより全米の原子力発電所から一先ず使用済燃料を取り出す考えだ。2021年12月に、中間貯蔵施設の立地点選定に向けて地元の合意に基づく立地プロセスを策定するため、情報提供の依頼書(RFI)を関係コミュニティやステークホルダーに対して発出。2022年9月には、得られた225件のコメントその他を集約して報告書を作成している。この立地プロセス案は、①計画の立案と関係能力の構築、②サイトのスクリーニングと評価、③サイトとの交渉および実行―の3段階で構成されており、DOEは実質的に①段階にあることから、今のところ中間貯蔵施設の受け入れ自治体を募集していない。また、2022年12月に議会上院に提出された「2022年放射性廃棄物管理法案」では、地元の合意に基づくサイト選定プロセスや中間貯蔵施設の早期実現に向けた制度などが盛り込まれた。DOEは今回、地理的側面や組織構造の異なる13チームを選定した。これらのチームには全米12州とワシントン特別区の団体が参加しており、今後新たな協力者やコミュニティと関わりを持ち、同プロセスに関する話し合いをさらに進めていく。これらのチームには、米国原子力学会(ANS)をリーダーとしサウスカロライナ州やアリゾナ州の4大学を協力者とするものや、ホルテック・インターナショナル社の主導の下で原子力エネルギー協会(NEI)や広報サービス企業のマクマホン・コミュニケーションズ社が協力しているもの、ノースカロライナ州立大がリーダーとなりカリフォルニア州の複数の先住民コミュニティやディアブロ・キャニオン原子力発電所が加わっているもの、異なる州の複数大学だけで構成されるものなどが含まれている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Jun 2023

- NEWS

-

米国とカナダ SMR等の使用済燃料管理で協力強化

米エネルギー省(DOE)とカナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は5月16日、小型モジュール炉(SMR)から出る使用済燃料も含め、その安全な管理で両者間の協力を強化するため、協力の主旨を記した文書(SOI)に調印した。両国はともに、原子力発電所の使用済燃料を再処理せず直接処分する方針であり、同SOIを通じて、地元の合意に基づく処分場の立地プロセスや科学技術プログラムに関する情報を交換、技術調査も共同で実施する。また、人材の交流や相互訪問プログラムの基盤作りを行って、双方の実地体験で得られたノウハウを共有していく方針だ。カナダでは2010年からNWMOが最終処分場のサイト選定プロセスを開始しており、受け入れに関心を表明した22地点を2019年末までに2地点まで絞り込んだ。2024年の後半に、最終処分場サイトを選定する計画だ。両国による今回のSOI調印は、米ワシントンDCにあるカナダ大使館で、DOEのK.ハフ原子力担当次官補とNWMOのL.スワミ理事長兼CEOが行った。米国のJ.バイデン大統領が今年3月にカナダを公式訪問した際、両国がともに安全・確実なエネルギー供給システムの構築というビジョンを共有していることから、DOEとカナダ連邦政府の天然資源省(NRCan)は原子力関係の協力を強化していくことを確認した。その際発表した共同声明で、両国は原子力協力を通じてCO2排出量を実質ゼロ化し、クリーン・エネルギー社会に移行していくと宣言。また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻や気候変動の影響により、エネルギーを巡る世界情勢は根本的に変化しており、同じ考えを持つ同盟国同士が今以上に連携を強める必要があるとした。原子力は信頼性の高い低炭素エネルギーとして安価に供給が可能。米加両国はSMRも含めた先進的原子力技術こそ、CO2を排出せずに世界中の経済成長に貢献し、エネルギー供給を保証する機会になると考えている。このような技術を牽引する主導国として、両国はこれらの技術が核不拡散を順守しつつ、世界中で安全・確実に採用されていくよう保証する責任を負っている。また、地元の合意に基づいた放射性廃棄物の長期的な管理も両国に共通するビジョンの一部であり、原子力への支持や信頼を勝ち取るための基盤でもある。このため、米加両国は原子力発電所の安全確保や核不拡散等で最も厳しい基準を順守しつつ、世界中で先進的原子力技術の利用を促していくため、緊密に連携しながら新興市場に進出したいとしている。NWMOのL.スワミ理事長兼CEOは、「20年以上にわたりNWMOは受け入れ候補の自治体らと協議を重ね、使用済燃料を安全かつ長期的に管理するための革新的技術を研究開発してきた」と指摘。このような技術を、米国のような国際パートナーと共有することを切望すると述べた。DOEのK.ハフ原子力担当次官補は、「米国は現在、合意ベースの立地プロセスを策定中なので、一層確実なアプローチの構築に向けて、カナダのノウハウも含め様々な観点から情報を得たい」と表明している。(参照資料:NWMOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 22 May 2023

- NEWS

-

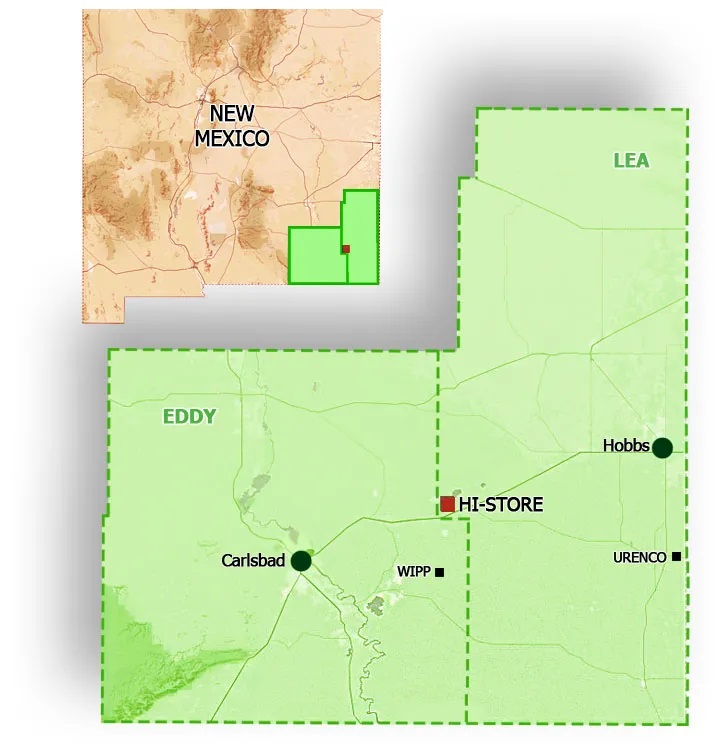

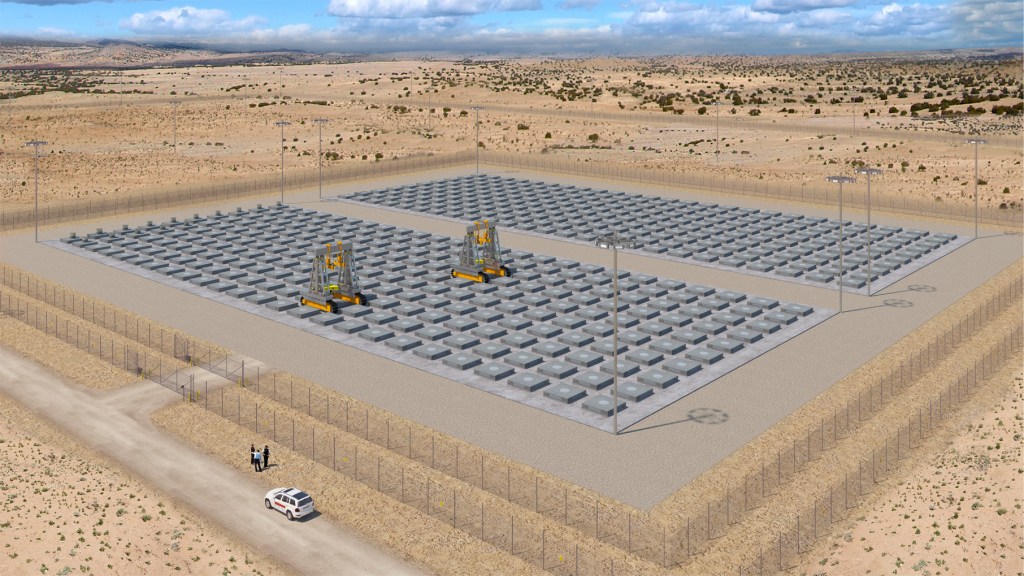

米規制委 ホルテック社の中間貯蔵施設計画に建設・操業許可発給

米原子力規制委員会(NRC)は5月9日、ホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ(NM)州南東部で地元企業と進めている使用済燃料の集中中間貯蔵施設「HI-STORE CISF」の建設計画に対し、建設・操業許可を発給した。「HI-STORE CISF」は、地下部分に使用済燃料を安全に乾式貯蔵するためのシステム「HI-STORM UMAX」を備えた施設で、その建設から廃止措置に至るまで全20段階の工程が設定されている。今回その第1段階として、ホルテック社は合計8,680トンの使用済燃料を封入したキャニスター500台を発電所から輸送して同施設で受け入れ、(最終処分場が完成するまで)貯蔵するため、40年間有効な許可を得たもの。残りの19段階で同社は最終的に、最大1万台のキャニスターを貯蔵する計画だが、その各段階で安全性と環境影響に関するNRCの審査を受け、今回取得した許可の修正を行わねばならない。NRCはこれまでに2回、使用済燃料の集中中間貯蔵施設について建設・操業許可を発給しているが、初回は2006年のユタ州におけるプライベート・フュエル・ストーレッジ(PFS)社の計画。2回目は2021年9月の、中間貯蔵パートナーズ(ISP)社がテキサス州アンドリュース郡で進めている計画へのものである。前者については、ホルテック社が「HI-STORM」システムを提供することになっていたが、連邦政府の内務省(DOL)がサイト関係の許可を発給しなかったため、この計画は中止となった。後者については、テキサス州内で使用済燃料など高レベル放射性廃棄物の処分や貯蔵を禁止する法案が2021年9月に同州で成立したことから、現時点で着工に至っていない。一方、ホルテック社がウクライナの原子力発電公社から請け負い、2017年にチョルノービリ立入禁止区域内で着工した使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CSFSF)は、2021年8月に第1段階の設備が完成している。NM州における「CISF」建設計画では、エディ郡と同郡内のカールズバッド市、およびその東側に隣接するリー郡と同郡内のホッブス市が、共同で有限会社の「エディ・リー・エネルギー同盟(ELEA)」を設立。2015年にホルテック社と結んだ協力覚書に基づき、ELEAがリー郡内で共同保有する敷地内で、ホルテック社製の「HI-STORM UMAX」を備えた「CISF」を建設することになった。ホルテック社は2017年3月に「CISF」の建設・操業許可申請書をNRCに提出しており、NRCはその約1年後にこれを正式に受理した。この申請書の審査で、NRCは安全・セキュリティ面に関する技術的な評価と環境影響面の評価を行っており、2022年7月には環境影響面の審査を完了。環境影響声明書・最終版(FEIS)の中で、建設・操業許可の発給を妨げるような環境や周辺住民への悪影響はないと結論づけた。安全・セキュリティ面の評価報告書は、今回の建設・操業許可とともに発行される。(参照資料:NRC、ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 May 2023

- NEWS

-

フィンランド IAEAが深地層処分場をレビュー

国際原子力機関(IAEA)は11月27日から12月8日にかけて、フィンランドで建設中の世界初となる使用済燃料の深地層最終処分場に「アルテミス(=ARTEMIS: 放射性廃棄物・使用済燃料管理、廃炉、除染に関する総合レビューサービス)」ミッションを派遣。12月9日にレビュー結果を取りまとめ、同国の取り組みを高く評価した。同処分場の建設工事は、原子力発電事業者のティオリスーデン・ボイマ社(TVO)とフォータム社の共同出資企業であるポシバ社が、2016年末からユーラヨキ自治体のオルキルオトで進めており、現時点で2025年頃に操業開始できる見通し。同社はすでに2021年12月末、同処分場を2024年3月から2070年末まで操業するための許可を政府に申請済みである。IAEAはフィンランド政府の要請に基づいて、加盟各国の専門家から成るアルテミス・チームを同処分場に送り、12日間にわたって建設工事や操業の準備状況などを審査。同チームはまた、フィンランドで原子力発電問題を管轄する雇用経済省、社会福祉保健省、放射線・原子力安全庁(STUK)の幹部らと会談したほか、TVOやフォータム社傘下の熱電供給企業、ポシバ社、フィンランドVTT技術研究センター、ヘルシンキ大学の関係者とも会合を持った。アルテミス・チームは審査に際し、地球温暖化の防止目標達成に向けたフィンランドの国家戦略の中に、後の世代や環境を守れる方法で放射性廃棄物を安全に管理することが含まれている点に注目。今回のミッションに参加した米原子力規制委員会(NRC)のJ.タッパート・チームリーダーは、「使用済燃料の深地層処分場建設計画も含め、フィンランドは国家戦略を効率的に実行している」と評価した。その上で、「IAEAの安全基準や技術的ガイダンスに基づいて、国際的な専門家が独立の立場で評価と助言を行うこのピア・レビューを通じて、我々はフィンランドが約束した安全で効率的な放射性廃棄物管理プログラムの実行状況をタイムリーに確認できた」と述べた。また、フィンランド政府が今後も責任を持って、使用済燃料その他の放射性廃棄物の安全な管理政策を推進していけるよう、同チームは以下の点を勧告している。フィンランド政府が放射性廃棄物に関する現行の複雑な管理・規制を簡素化する際、法制面の矛盾が生じないよう改善する。フィンランド政府は、放射性廃棄物に関する現行の政策や戦略が同国の将来の地球温暖化対策やエネルギー戦略に対しても適切なものになるよう、引き続き評価を行っていく。フィンランド政府は、放射性廃棄物の管理に関する国家プログラムの管理・運営に際し、必要となる財源の評価を随時実施する。雇用経済省でエネルギー問題を担当するL.ヘイキンヘイモ次官は、今回のIAEAミッションについて、「提示してくれた勧告や将来のための貴重な示唆により、我々の放射性廃棄物管理政策は一層進め易くなる」と指摘。「ポシバ社の深地層最終処分場に世界初の操業許可を与える際は、特に重要になる」と強調した。同ミッションの最終報告書は、約2か月後にフィンランド政府に提出される予定である。(参照資料:IAEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Dec 2022

- NEWS

-

米エネ省 使用済燃料のリサイクル技術開発に3,800万ドル支援

米エネルギー省(DOE)のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)は10月21日、原子力発電所の使用済燃料をリサイクルし、有効活用する技術の開発を促進するため、「使用済燃料の放射性同位体をエネルギーに転換する(CURIE)プログラム」の予算から、合計3,800万ドルを産官学それぞれが実施する12のプロジェクトに交付すると発表した。この支援を通じて、ARPA-Eは使用済燃料の処分にともなう環境影響を軽減し、高レベル放射性廃棄物の保管量を削減、国内で開発されている先進的原子炉用燃料の原材料を提供する。米国の原子力発電所は現在総発電量の約20%、クリーンエネルギーの約半分を賄っているが、使用済燃料から新たに生産されるクリーンエネルギーは7,000万戸以上の世帯に十分な電力を供給できるほか、新型炉向け新燃料の開発や、J.バイデン大統領が提唱する地球温暖化対策や化石燃料への依存削減も可能にするとARPA-Eは強調している。ARPA-Eによると、米国では現在、軽水炉から排出された約8万6,000トンの使用済燃料が全国70か所以上の原子力発電所で安全に保管されているが、この数量は年間約2,000トンずつ増加している。これらの使用済燃料には90%以上のエネルギーが残っているものの、すべて地層処分することが決まっている。このため、ARPA-Eが今年3月に開始したCURIEプログラムでは、使用済燃料から再利用可能なアクチニドを回収し、先進的原子炉の燃料用として効率的かつ経済的にリサイクルすることで燃料利用率を向上させ、地層処分される廃棄物の量や放射能毒性を大幅に削減する。具体的には、アクチニドを分離する革新的な技術や計量管理技術の開発、先進的原子炉の燃料用としてアクチニドのグループ回収が可能な再処理施設の設計などを進める計画。これらを通じて、先進的原子炉の燃料コストとして1セント/kWhを実現することや、使用済燃料の処分コストとして0.1セント/kWhの範囲を維持することを目指している。DOEのJ.グランホルム長官は、「全米の原子力施設で生産される安全で信頼性の高いクリーンエネルギーの利用をさらに加速するには、使用済燃料の実用的な活用方法を開発することが重要と考えている」とコメント。放射性廃棄物のリサイクルでクリーンエネルギーを生み出せれば、使用済燃料の保管量削減のみならず、関係する地域コミュニティの経済基盤の安定化にも貢献できると指摘した。今回の支援金が交付される産官学の12チームとしては以下のものが含まれており、ARPA-Eは核拡散抵抗性の高いアクチニドの分離技術やリサイクル施設での保障措置技術の開発等で、それぞれに約150万ドル~500万ドルを配分する。すなわち、アルゴンヌ国立研究所が実施する「使用済燃料中の酸化物を効率的に金属に転換するプロセス」の開発に490万ドル、キュリオ・ソリューションズ社における「使用済燃料のリサイクル技術『NuCycle』の開発・実証」に500万ドル、米国電力研究所(EPRI)が先進的原子炉の燃料供給用に進めるリサイクル技術開発に約280万ドル、GEグローバル・リサーチ社の「液体廃棄物再処理施設における革新的な保障措置対策開発」に約645万ドルなど。このほか、アラバマ大学やコロラド大学、ユタ大学等における関係技術の開発も対象となっている。(参照資料:ARPA-Eの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 26 Oct 2022

- NEWS

-

米エネ省、中間貯蔵に関心を持つコミュニティに支援金

米エネルギー省(DOE)は9月20日、原子力発電所から出る使用済燃料を管理し中間貯蔵する施設について、地元の合意に基づいた立地プロセスに関心を持つコミュニティを支援するため、合計1,600万ドルの支援金を交付すると発表した。DOEは使用済燃料と高レベル放射性廃棄物(HLW)の長期的処分に関する研究開発を進めているが、その実施にともなう透明性を最大限に高め、管理施設の建設を支援していく方策として、「地元の合意に基づくアプローチ」の形成を推進中。各コミュニティに特有のニーズを満たすことで、使用済燃料の中間貯蔵を実施する方針である。DOEは昨年11月、使用済燃料の中間貯蔵施設立地点の選定に向けて、「地元の合意に基づく立地プロセス」を策定するため、情報提供の依頼書(RFI)を関係するコミュニティやステークホルダーに対して発出した。今月初旬にその結果を公表しており、この立地プロセスを成功裏に進めるには、関係コミュニティと堅固な信頼関係を構築する必要があると表明。今回の支援金交付もRFIで得られた意見を反映している。DOEの計画では、18か月~24か月の間、最大8つのコミュニティに支援金を交付する。交付を受けたコミュニティは、内部で住民らが相互学習を進めるとともに関係情報を容易に入手できるようにし、オープンな議論が可能となる環境作りを目指す。支援金を通じてDOEが推進する主要なタスクは、以下の3分野である。関係コミュニティとステークホルダーが主導的な立場で、使用済燃料管理施設の立地プロセスに関与できるようにする。連邦政府が建設する集中中間貯蔵施設の立地プロセスに、関係するコミュニティとの協力や地元のニーズに基づくフィードバックを反映させるため、公共的な価値や利益、目的などを明確化する。関係コミュニティやステークホルダー、専門家の間で使用済燃料関係の相互学習促進を目指す戦略を策定し、実行していく。米国の民間部門では現在、中間貯蔵パートナーズ(ISP)社とホルテック・インターナショナル社がそれぞれ、テキサス州アンドリュース郡とニューメキシコ州南部で集中中間貯蔵施設の建設計画を進めている。一方、連邦政府は今回の支援においても、同様の施設を自発的に受け入れるサイトを募集しているわけではない。しかし、DOEとしてはこれを皮切りに、この問題に関心を持つコミュニティやステークホルダーらが、地元の合意に基づく立地プロセスについてオープンに話し合い、関わっていくよう促す考えだ。DOEのJ.グランホルム長官は、「信頼性の高い安全な原子力エネルギーを米国内で得ることは、J.バイデン大統領が掲げる(2035年までに米国の電力部門を脱炭素化し、2050年までに米国経済全体でCO2排出量を実質ゼロ化するという)目標を達成する上で非常に重要だ」コメント。今回の予算措置を通じて、使用済燃料を地元の合意ベースで貯蔵する最良の解決策について、関係するコミュニティと建設的な協議を重ねていきたいと述べた。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 22 Sep 2022

- NEWS

-

米規制委、ホルテック社の中間貯蔵施設建設に関する環境影響評価を完了

米原子力規制委員会(NRC)のスタッフは7月13日、ホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ(NM)州南東部で進めている使用済燃料集中中間貯蔵施設(CISF)の建設と操業に関する申請について、環境影響評価を完了したと発表した。同施設の環境影響声明書・最終版(FEIS)を発行したもので、その中で建設・操業許可の発給を妨げるような環境や周辺住民への悪影響はないと結論付けた。NRCスタッフは今後、同施設の安全面に関する評価報告書を来年1月に完成させる方針で、こちらでも問題がなかった場合、NRCの委員らはホルテック社に対し同施設の建設・操業許可を発給すべきだと勧告している。ホルテック社の計画では、NM州のエディ郡と同郡内のカールズバッド市、およびその東側に隣接するリー郡と同郡内のホッブス市が設立した有限責任会社「エディ・リー・エネルギー同盟(ELEA)」と結んだ協力覚書に基づき、ホルテック社はELEAがリー郡内で共同保有する敷地内に同社製の乾式地下貯蔵システム「HI-STORE CISF」を建設、最終処分場が米国内で利用可能になるまで操業する。同社によると、CISFでは米国内の二か所で建設した貯蔵システム「HI-STORM UMAX」や、ウクライナで同社が近年完成させた貯蔵システムの経験が生かされている。CISF建設の最初の段階で、同社はまず約8,680トンの使用済燃料を封入した専用キャニスター500基を同施設で貯蔵。その後の19段階で、最終的に貯蔵するキャニスターの数は最大10,000基を想定している。これらのキャニスターには、全米で稼働中か廃止措置中、あるいは廃止措置が完了した商業用原子力発電所で貯蔵されている使用済燃料が封入され、列車でCISFまで輸送される予定である。ホルテック社は2017年3月にCISFの建設・操業許可申請書をNRCに提出しており、NRCはその約1年後にこれを正式に受理した。審査では、CISFの建設から廃止措置に至るまで全20段階をカバーした環境影響を評価しており、具体的には、土地の利用や輸送、地質と土壌、地表水と地下水、生態学的資源や歴史的・文化的資源、および環境正義などの分野でCISFの影響を調査した。 これらの結果に基づき、NRCは2020年3月に「環境影響声明書(EIS)」の案文を公表しており、この段階ですでに、同施設の環境影響に問題はないと表明。同案文をパブリック・コメントに付して、国民や様々なステークホルダーから意見を募集したほか、同案文を説明するオンラインの公開会合も6回開催した。その結果、4,800件以上の意見書がNRCに提出されるとともに、個人から3,718件のコメントが寄せられており、FEIS作成にはこれらの意見も反映されている。NRCは当初、建設・操業許可発給の最終判断を2022年1月に発表する予定だったが、新型コロナウイルスによる感染の世界的拡大にともない、パブコメ期間を延長するなどの措置が取られた。ELEAのJ.ヒートン副会長はFEISの発行について「ELEAとホルテック社、およびNM州南東部のコミュニティにとって最高の日になった」とコメント。「CISFは我々コミュニティの経済を多様化し、350名分の新規雇用と30億ドル規模の投資をもたらす可能性がある」と指摘している。米国ではこのほか、放射性廃棄物の処理・処分専門業者であるウェイスト・コントロール・スペシャリスツ(WCS)社と仏オラノ社の米国法人が立ち上げた合弁事業体「中間貯蔵パートナーズ(ISP)社」が、テキサス州アンドリュース郡で使用済燃料の中間貯蔵施設建設を計画。NRCは同社の申請に対し、2021年9月に建設・操業許可を発給済みである。(参照資料:NRC、ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 Jul 2022

- NEWS

-

米ホルテック社、インドのロシア型PWR用に使用済燃料キャスク納入へ

米国のエネルギー総合ソリューション企業であるホルテック・インターナショナル社は2月16日、同社のインド子会社であるホルテック・アジア社が、インド原子力発電公社(NPCIL)から使用済燃料の輸送用キャスク2台を受注したと発表した。同国南端のタミルナドゥ州に立地するクダンクラム原子力発電所では、現在ロシア型PWR(VVER)設計の1、2号機(各100万kW)が稼働中。キャスクはこれらから出る使用済燃料をサイト外貯蔵するために使用される。同社が納入する「HI-STAR 149」は、すでに世界中の原子力発電所で利用されている「HI-STAR」シリーズの一つである。使用済燃料から出る放射線を遮り熱を放散する能力、核分裂反応を制御する能力など、放射能を閉じ込める容器としては、最も頑健で優れていると同社は強調。このような性能は、同社がナノテクノロジーを用いて開発した構造材料「Metamic HT」を、キャスクの燃料バスケットに採用して実現したもので、VVERのみならず、欧米で開発された原子炉の使用済燃料にも対応できるとしている。VVERの使用済燃料用輸送・貯蔵キャスクについては、ホルテック社はウクライナで稼働するVVER向けに、少し大型の「HI-STAR 190」を2台納入済みである。さらに追加の1台を同国に向けて出荷する準備を進めているところで、これらのキャスクの設計や安全性については、米ニュージャージー州にある同社の技術センターがウクライナにある同社の事業センター、ホルテック・アジア社と協力して分析調査を実施した。ホルテック・アジア社はインド国内ですでに2つの事業拠点を置いており、一つはマハラシュトラ州プネにあるエンジニアリング事務所で、もう一つはグジャラート州ダヘジにある空冷復水器等の機器製造工場。今回の契約を獲得したプネのエンジニアリング事務所では、設計エンジニアリングや分析調査、サイト関係サービス等、広範囲のエンジニアリング・サービスを行っている。キャスクの受注についてホルテック・アジア社のJ.チャタジー社長は、「当社が輸送・貯蔵用キャスクで蓄積してきたノウハウを、米国法令の範囲内でインドの製造業者と共有していく道が開けた」と評価。インドでは近年、N.モディ首相が同国を世界の製造業の中心地とするスローガンを掲げているが、同社長は「当社としてはこれに協調していく考えであり、社会的な責任に関する米国親会社の価値観を反映し、インドの事業拠点として拡大しつつある公共サービスの目標達成に強力に貢献していきたい」と述べた。インドの原子力発電所は現時点で、出力の小さい国産加圧重水炉(PHWR)が中心であり、100万kW級の大型軽水炉としては、ロシアがクダンクラム原子力発電所に供給した1、2号機のみが稼働中。同発電所ではその後、2017年に3、4号機が着工したほか、2021年には5、6号機も着工している。一方、米国は2008年にインドと原子力協力協定を締結。原子力供給国グループ(NSG)も米国の主張を受け入れて、核実験を実施したインドへの原子力機器禁輸を解除したが、事故時のベンダー責任など様々な理由により、欧米諸国が提案した軽水炉の新設計画は進展していない。(参照資料:ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 18 Feb 2022

- NEWS

-

スウェーデン政府、SKBの使用済燃料最終処分場計画に建設許可発給へ

スウェーデンの気候・環境省は1月27日、エストハンマルにあるフォルスマルク原子力発電所の近接エリアで、使用済燃料の最終処分場を建設する許可をスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)に発給する方針を決めた。同時に同省は、使用済燃料をキャニスターに封入するプラントについても、オスカーシャムにある使用済燃料集中中間貯蔵施設(CLAB)の隣接区域で建設することを許可。これにより、SKBは原子力活動法に基づく最終処分場の建設許可を政府から取得したことになるが、これ以降の許認可プロセスとしては、国土環境裁判所が環境法に照らしてこれらの施設の詳細な建設・操業条件を設定、スウェーデン放射線安全庁(SSM)がこれらを承認する必要がある。最終処分場を本格着工するには、このような関係許認可をすべて取得しなければならず、SKBは実際の建設工事には約10年を要する見通しだと表明している。商業炉から出る使用済燃料を深地層に最終処分する施設の建設については、すでにフィンランドが2016年から建設工事を進めており、スウェーデンでの許可は世界で2例目となる。スウェーデンでは使用済燃料処分の事業主体であるSKBが2006年11月、キャニスターに使用済燃料を封入するプラントの建設許可をSSMに申請した。SKBはまた2009年、約1万2千トンの使用済燃料を地下500mの結晶質岩盤に直接最終処分する地点としてエストハンマルを選定、2011年3月にはSSMに処分場の建設許可を申請している。それ以降、SSMは処分場の安全性と放射線防護面について、また、国土環境裁判所は処分方法や立地選定などの環境影響についてSKBの申請書を審査。SSMと国土環境裁判所は2018年1月、政府に対して建設許可の発給を勧告していた。同処分場の処分概念は、SKBが1980年代に提案した「KBS-3」概念に基づくもの。使用済燃料を封入する銅製キャニスター、その周囲を覆うベントナイト製緩衝材、および地下深部の岩盤という3重のバリアを組み合わせており、これらによって廃棄物の放射能から周辺の住民や環境を隔離・防護する方針である。SSMの専門家はこの概念を評価した結果、「長期的に見ても安全かつ法的要件を満たした技術であり、現時点で実施可能な最終処分方法としては最良のもの」と表明。スウェーデン政府もこの見解を支持している。なお、フィンランドで建設中の最終処分場にもこの概念が採用されている。気候・環境省のA.ストランドヘル大臣は今回の発表のなかで、「処分に必要な技術も能力も備えている我々が、使用済燃料をプールに貯蔵したまま、何年も決定を下さないでいるのは無責任なことだ」と述べた。この問題の解決は決して後の世代に押し付けてはならず、政府としては現世代で責任を負う方針。使用済燃料の処分に向けて安全な技術の開発や広範な準備が進められているため、研究開発のさらなる進展とともに処分方法も一層改良されていくとしている。SKBのJ.ダシュツCEOは政府の発表を「歴史的決定」と評価した上で、SKBは今後、約190億クローナ(約2,340億円)を投じて最終処分場を建設し、約1,500人分の雇用を創出すると表明。これに必要な資金は、放射性廃棄物基金で賄うことが出来るとした。同CEOはまた、今回の決定によって同社の処分方法が厳しい安全要件と環境影響要件を満たしていることが明確になったと指摘。同社がこの分野で占めている世界のリーダー的立場は一層強化され、原子力発電の課題には長期的な解決策がもたらされる。脱化石燃料に向けて、同社は一層の貢献が可能だと強調している。(参照資料:スウェーデン政府、SKBの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Jan 2022

- NEWS

-

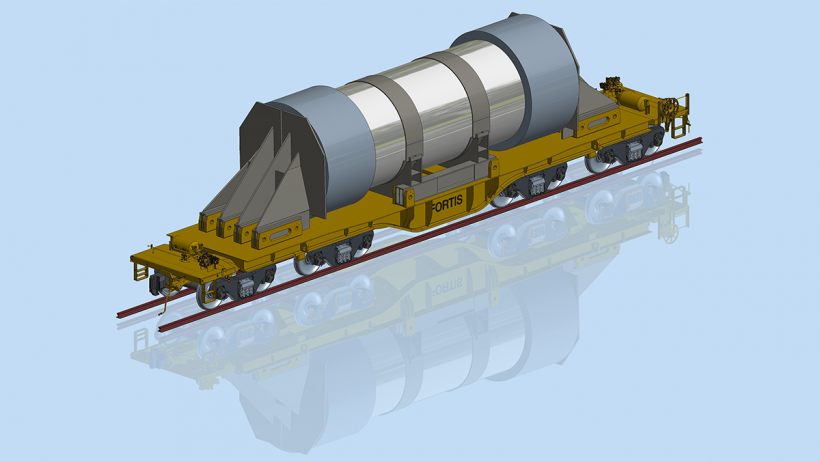

米エネ省、使用済燃料輸送車両の試作と試験で提案募集

米エネルギー省(DOE)は1月24日、原子力発電所の使用済燃料、および高レベル放射性廃棄物(HLW)を輸送する8軸(車輪が8対=16輪)の鉄道車両「Fortis」でプロトタイプを製造し試験する業務について、「提案募集(RFP)」(=発注側であるDOEの要件を記した文書)を産業界に向けて発出した。「Fortis」は、放射性廃棄物の専用キャスクのような大型コンテナの積載に適した極めて頑丈な設計。輸送時の状態を計測し、リアルタイムで監視者に伝えるハイテク計測機器を搭載している。予備設計はすでに2021年初頭、DOE傘下のパシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)の技術支援により完成しており、プロトタイプの製造・試験許可も同じ頃に米鉄道協会(AAR)から取得済みである。DOEはまた、「Fortis」のほかにHLWを専門に輸送する12軸の車両「Atlas」も開発しており、そのプロトタイプではすでに試験を実施中。DOEはこれら2つの開発を通じて、2027年までに放射性物質を安全かつ効率的に輸送する能力を獲得する方針である。米国では「1982年放射性廃棄物政策法」の規定により、全米の原子力発電所敷地内や中間貯蔵施設に保管されている放射性廃棄物をDOEが処分場まで輸送し、処分することになっている。DOEによると「Fortis」の開発は、使用済燃料とHLWの将来の輸送に備えて盤石な輸送能力を得るという取り組みの一環。使用済燃料を封入したコンテナは重さ80~210トンだが、米国ではトラック輸送の法定重量制限である約40トンを大幅に超えてしまうため、これらの輸送では鉄道を使うことが推奨されている。DOEは今回、3月21日までの期間にRFPで募集する提案の項目として、「Fortis」の製造のほかにハイテク・センサーやモニタリング装置を備えた輪軸の入手、高レベル廃棄物の輸送に特化したAARの厳しい性能基準「S-2043」で要件の1つとなっている車両試験の実施、などを盛り込んだ。「Fortis」の設計書は、RFPの結果に基づきDOEが実施契約を結んだ企業に提示することになるが、開発プロジェクトの製造と試験では引き続き、PNNLの技術支援を受けるとしている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 26 Jan 2022

- NEWS

-

スロベニアで使用済燃料の深掘削孔処分は重要オプションとの調査結果

使用済燃料と高レベル放射性廃棄物を地層処分する技術の開発と事業化を世界中で展開している米国のディープ・アイソレーション社(Deep Isolation Inc.)は1月13日、スロベニアの原子力発電所や研究炉から出る使用済燃料の処分方法として、深掘削孔処分(DBD)は最も安全でコスト面の効果も高いとの調査結果を発表した。同社はすでに昨年12月、ノルウェー原子力廃止措置機関(NND)の委託により、スロベニア唯一の原子力発電所であるクルスコ発電所(PWR、72.7万kW)の使用済燃料、および欧州放射性廃棄物処分場開発機構(ERDO)に所属するスロベニア、ノルウェー、デンマーク、オランダ、クロアチアが保管している中・高レベル長寿命放射性廃棄物の処分オプションとして、DBDの予備的な実行可能性調査の結果を公表している。今回はスロベニア放射性廃棄物管理機構(ARAO)の委託を受け、同国で2043年に閉鎖が予定されている「TRIGA II型研究炉」の使用済核燃料等の廃棄物についても、同様のDBD調査を行ったもの。ディープ・アイソレーション社はこれら2つの調査結果から、ERDO所属の5か国が中・高レベル長寿命放射性廃棄物や原子力発電所等の使用済燃料を処分する際の重要な代替オプションとして、また、従来の大型処分場に追加するオプションとして、DBDは多くの恩恵をもたらす可能性があり実行も可能、かつコストのかからない方法だと結論づけている。同社が開発したDBDでは、多くの地層で使用されている既存の特許技術と傾斜堀の技術を組み合わせており、深地層の適切な岩石層に孔を掘削して使用済燃料と長寿命廃棄物を定置・隔離する。同社によれば、ERDOの5か国のように廃棄物の保管量が少ない国からは、コスト面や取り扱いの簡便さという点から特に多くの関心が寄せられている。大規模な処分場建設と比較して、掘削地点の選定で高い柔軟性があるほか、短期間で実行することが可能、財政的なリスクも小さいとしている。同社はまた、スロベニアがクルスコ発電所の使用済燃料処分でDBDの採用を決定した場合、TRIGA炉の廃棄物処分では同じ処分孔に新たなキャニスターを1つ追加するだけで済むため、処分方法としては最も簡便かつ廉価になると指摘。また、別の方法としては、TRIGA炉の廃棄物用に「極小処分場」の受け入れ自治体を選定し、小さいスペースに孔を一本だけ掘削してすべての研究廃棄物を処分することになる。いずれにしても、クルスコ原子力発電所の使用済燃料処分でスロベニア政府が従来式の処分場を建設、あるいはDBDを選択した場合、こうしたプロジェクトは国家の処分場を建設する草分け的存在として、幅広い研究開発や実証、サイト特性調査などの点で貴重な貢献をもたらすと同社は強調している。(参照資料:ディープ・アイソレーション社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 18 Jan 2022

- NEWS

-

フィンランドのポシバ社、建設中の使用済燃料最終処分場で操業許可を申請

世界初の使用済燃料最終処分場をフィンランドで建設中のポシバ社は2021年12月30日、地上の使用済燃料封入プラントと地下の最終処分設備について、2024年3月から2070年末まで操業するための許可申請書を雇用経済省に提出した。雇用経済省は今後、この申請書に対するコメントを処分場から影響を受ける地域の利害関係者や一般国民から募集する。また、原子力関係施設の建設と操業を監督するフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)が処分場の長期的な安全性評価を実施し、雇用経済相に見解を提示。肯定的なものであれば、同省が内閣から承認を取り付けることになっており、同処分場は2020年代半ばにも実際の処分活動を開始できる計画である。最終処分の実施主体であるポシバ社は、フィンランドで原子力発電所を操業するティオリスーデン・ボイマ社(TVO)およびフォータム社が共同で設立した。ポシバ社は2000年、フィンランド南部のユーラヨキ地方にあるオルキルオト原子力発電所の近郊を使用済核燃料最終処分場の建設サイトに選定。2004年からは同地点の地下450m部分の岩盤地質や水文学特性を調査するため、地下研究調査施設「ONKALO」を着工した。「ONKALO」は最終的に同処分場の一部となる予定で、政府が使用済燃料を深地層に最終処分する施設の建設プロジェクトを2000年12月に「原則決定(DIP)」した後、議会も翌2001年に同DIPを承認した。ポシバ社は2012年12月に同処分場の建設許可を政府に申請し、2015年11月にこれを取得。2016年末からは総工費約5億ユーロ(約653億円)の建設工事を開始している。この処分場は使用済燃料封入プラントと3種類の地下設備で構成されており、ポシバ社は2019年6月から封入プラントの建設に着手した。2021年3月には、試験用処分坑道の総合機能試験を2023年に実施するため、試験用処分坑道の掘削予定を発表、同年5月には実際の処分坑道の掘削開始を明らかにした。ポシバ社のJ.モッカ社長兼CEOは、今回の操業許可申請について「温室効果ガスを排出せず、地球温暖化の防止に貢献する原子力部門全体にとって重要な節目になった」とコメント。国内の様々な原子力発電関係者が責任ある長期的アプローチを取ろうとしていることを誇りに思うと述べたほか、「ポシバ社は世界で初めて、安全・確実な最終処分の実施能力をオルキルオトで持つことになる」と強調した。同社では過去40年以上にわたる研究を通じて地層処分の長期的な安全性を実証し、オルキルオトのサイト条件に即した最終処分施設の概念を「ONKALO」で開発してきた。これらの作業が最終的な局面を迎えたことから、今後は処分場の操業を開始する準備活動として、封入プラントと地下処分設備の機器類設置に集中的に取り組んでいくとした。同社はまた、使用済燃料をフィンランドで安全に処分していくだけでなく、同社の処分概念を世界の原子力産業界全体の解決策に発展させると表明。最終処分プロジェクトで得られる専門的知見を、同社の技術マーケティング子会社であるポシバ・ソリューションズ社が輸出していけるよう支援する。ポシバ社はすでに2016年10月、チェコの使用済燃料最終処分プロジェクトに専門的知見を提供するサービス契約をチェコ放射性廃棄物処分庁(SURAO)と締結。チェコのプロジェクトにはフィンランドの関係エンジニアリング企業や地質調査所とともに、ポシバ・ソリューションズ社が参加している。 (参照資料:ポシバ社、雇用経済省の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 11 Jan 2022

- NEWS

-

米エネ省、地元の合意に基づく廃棄物の中間貯蔵に向け情報提供を依頼

米エネルギー省(DOE)は11月30日、原子力発電所から出る使用済燃料の中間貯蔵地点を特定するため、「地元の合意に基づく立地プロセス」の策定に向けた情報の提供依頼書(RFI)を、関係するステークホルダーやコミュニティに対して発出した。得られた情報は、同プロセスおよび放射性廃棄物の全体的な管理戦略の策定活動を、公正なやり方で次の段階に進めるために活用する。DOEによると原子力発電は、J.バイデン政権が目標とする「2035年までに米国の電力部門を脱炭素化」し、「2050年までに米国経済全体でCO2排出量の実質ゼロ化を達成する」上で非常に重要な電源。放射性廃棄物の適切な管理は、原子力を一層持続可能なオプションとするだけでなく、DOEが使用済燃料の管理義務を履行する一助にもなると指摘している。 DOEが1998年1月から各原子力発電所の使用済燃料引き取りを開始し、深地層最終処分場で処理するという事項は「1982年の放射性廃棄物政策法(NWPA)」に明記されているが、ネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場の建設計画は2009年、同州の強い反対を背景にB.オバマ政権が打ち切った。政府の有識者(ブルーリボン)委員会は2012年、「NWPAを修正して地元の合意ベースで最終処分場の立地を進めつつ、複数の中間貯蔵施設を建設すること」を政府に対して勧告。これにともないDOEは翌2013年、2025年までに集中中間貯蔵施設を、2048年までに最終処分場の操業を開始するという管理処分戦略を策定した。2017年初頭には、地元の合意に基づく処分場立地プロセスの案文を作成したものの、発足したばかりのD.トランプ政権が優先項目を変更したため、同プロセスは最終決定していない。一方、民間部門においては、中間貯蔵パートナーズ(ISP)社がテキサス州アンドリュース郡で進めている集中中間貯蔵施設の建設計画に対し、原子力規制委員会(NRC)が今年9月に建設・操業許可を発給。NRCは、ホルテック・インターナショナル社がニューメキシコ州南部で進めている同様の建設計画についても、「周辺住民や環境への影響に問題なし」と結論付けた「環境影響声明書(EIS)」案文を2020年3月に公表している。DOEのJ.グランホルム長官は今回、「放射性廃棄物の管理問題を最終的に解決するには、このような施設の誘致に関心を持つコミュニティから直接意見を聞き、ともに働くのが最良の方法だ」とコメント。施設の建設にともない、地元では雇用の創出という現実的な恩恵がもたらされるほか、一般から意見を求めることにより、立地点の特定に向けたプロセスを可能な限り効果的、かつ多くの人が参加可能なものにできると述べた。DOEの発表によると、2020年12月末にトランプ政権が成立させた「2021会計年度の包括歳出法」では、「(放射性廃棄物の)中間貯蔵および放射性廃棄物基金の監督プログラム」に2,750万ドルの予算が認められており、DOEは使用済燃料を管理する当面の措置として中間貯蔵のパイロット・プログラムを進めることが可能になった。DOEとしては地元の合意ベースというアプローチの下、関係する人々やコミュニティを立地プロセスの中心部分に位置付け、使用済燃料の効果的な管理という数10年にわたる課題を成功裏に解決する機会を得たいとしている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 01 Dec 2021

- NEWS

-

米議員、最終処分場の立地促進で原子力法の改正に向けた法案提出

レビン下院議員 ©M. Levinマーキー上院議員 ©E. Markey米国議会のM.レビン下院議員は9月28日、E.マーキー上院議員との協力により、使用済燃料と高レベル放射性廃棄物を長期間貯蔵する最終処分場の立地点選定作業を促進するため、「放射性廃棄物タスクフォース法案(H.R.5401)」を下院に提出した。同法案が下院で通過した後、上院ではマーキー議員が提出する同様の法案について審議が行われる模様。この法案は、連邦政府の有識者特別(ブルーリボン)委員会が2012年に勧告した「地元の合意に基づいて有効な立地点選定プロセス」を進められるよう、現行の原子力法改正に向けて調査のためのタスクフォースを設置するという内容。1954年に制定された同法によると、放射性物質は関連する環境法(「水質浄化法」と「資源保護回復法」)の適用を免れており、この事実は処分場の立地候補地域が懸念する材料の一つになっている。ともに民主党所属の両議員は、「このような逃げ道を取り除くことで、最終処分場の立地点選定作業は大幅に進展する」と指摘。周辺環境や近隣住民の健康と福祉を防護する連邦政府の基準が、放射性廃棄物に対しても適用されることになり、これらの廃棄物をどこに、どのように貯蔵するか、州政府レベルで意思決定する際も役に立つ。同タスクフォースはまた、「合意ベースの立地点選定作業」が具体的にどのようなものか、明確に説明する責任を負うとしている。使用済燃料の深地層最終処分場に関しては、9月23日に政府の会計監査院(GAO)が管理政策の行き詰まりを打開するよう議会に勧告する報告書を公表。両議員による今回の法案提出は、この勧告に応えた形となるが、GAOは報告書の中で、最終処分場としての調査活動をユッカマウンテンのみに限定した1982年の放射性廃棄物政策法(NWPA)の改正等を提言していた。この点に関してマーキー議員は、「放射性廃棄物の深地層処分となれば、政治ではなく地質学に基づいた判断が必要だ」と強調。「科学団体からは何年にもわたって、ユッカマウンテン計画への懸念や抵抗が示されており、同地が廃棄物処分に適しているという考えは妄想に過ぎない」と述べた。同議員によれば、地元の合意に基づいた立地プロセスこそ、放射性廃棄物の長期的な貯蔵に向けた実用的かつ現実に即した解決策となる。またレビン議員は、各原子力発電所で実際に使われている使用済燃料の貯蔵システムについて、「原子炉が永久停止したサイトでは特にそうだが、半永久的に持続可能な設備ではない」と指摘した。このシステムはまた、納税者が放射性廃棄物基金に処分費用を払い込む代わりに、連邦政府が1998年1月から廃棄物の引き取りを開始すると約束したNWPAにも違反している。同議員は、「連邦政府がこの責任を果たせなかったことは明確であり、今こそ変えるべき時だ」と言明している。(参照資料:レビン、マーキー両議員の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 07 Oct 2021

- NEWS

-

米会計監査院、使用済燃料の最終処分で議会に打開策を要請

米国政府の会計監査院(GAO)は9月23日、国内の商業炉から出る使用済燃料の最終処分政策に関する報告書を作成し、議会の関係委員会等に提出した。ネバダ州ユッカマウンテンにおける最終処分場建設計画の、2010年に頓挫して以降の行き詰まりを打開するため、最終処分場の立地点特定に向けた新たな取り組みや統合的な管理戦略の策定で議会に早急の措置を取るよう訴えている。GAOは連邦議会の要請に基づき、政府機関の財務検査や政策プログラムの評価を通じて予算の執行状況を監査する機関。今回の報告書の中でGAOは、国内33州の原子力発電所75か所(閉鎖済みのものを含む)で約8万6千トンの使用済燃料が貯蔵されている現状に触れ、この量は今後も年間約2千トンずつ増加していくと指摘した。オバマ政権がユッカマウンテン計画を停止した後、この問題への取り組みは政治的に行き詰っており、放射性廃棄物政策法(NWPA)に明記された「1998年までに使用済燃料の引き取りを開始し処分する」という義務をエネルギー省(DOE)が履行できていないことから、連邦政府は2020年9月、原子力発電所の事業者に使用済燃料の保管にともなう賠償経費として約90億ドルを支払っている。GAOの説明によると、米国の商業炉から出た使用済燃料は現在、暫定措置の下で管理されており、発電所毎に管理方法が異なるため、最終処分の今後の判断やコストにも影響が及ぶ。今回の報告書を作成するため、GAOがインタビューした専門家のほとんど全員が「解決策を見つけ出し、その計画コストを下げるには統合的な戦略を取ることが重要だ」と回答。しかしながら、議会による確固たる決断抜きでは、担当部局であるDOEが関係戦略を本格的に策定し実行することは出来ないとGAOは強調した。DOEは2017年初頭、政府の有識者特別(ブルーリボン)委員会が2012年に提示した勧告に従い、地元の同意に基づく処分場立地プロセスの案文を作成したものの、新たに発足したトランプ政権が優先項目を変更したため、このプロセスは最終決定がなされていない。1987年の修正により現行のNWPAは、最終処分場としての調査活動をユッカマウンテンのみに限定しているが、議会がこれをさらに修正し、ユッカマウンテンやそれ以外のサイトで使用済燃料の貯蔵や処分が可能になるよう最終決定すれば、DOEは地元の合意を得て使用済燃料の集中中間貯蔵施設や深地層最終処分場の立地プロセスを進めることができるとGAOは指摘した。このような背景から、GAOは今回、以下の4項目について審議・決定するよう議会に要請している、すなわち、(1)現行NWPAを修正し、地元の合意に基づいて中間貯蔵施設や最終処分場の立地と建設を進められる新たなプロセスを承認する。(2)政治的理由によって、使用済燃料を長期に管理するプログラムの優先項目や主導体制が変更されないよう、独立の立場の審議会といった監督メカニズムを創設する。(3)最終処分場の建設・操業用に設置された「放射性廃棄物基金」の仕組みを再構築し、最終処分場開発プログラムの全体的なライフサイクル・コストを同基金で支払えるようにする。(4)修正版のNWPAに沿って、DOEが統合的な放射性廃棄物管理戦略を策定・実行できるようにする。GAOによると、DOEはこれらの勧告に同意した。使用済燃料の管理処分で解決策を見出すには、計画的かつ統合的な判断と政策立案が必要であり、成功に至るという保証もないが、カナダやフィンランド、スウェーデンなどでは同様の行き詰まりに直面したあと、順調に管理処分プログラムを進めている。これらの国の経験や専門家の勧告を生かせば、先に進んでいくための有用な教訓が得られるとGAOは強調している。(参照資料:GAOの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Sep 2021

- NEWS