キーワード:メディア

-

石炭火力報道

日本の産業を守ろうとしないメディア二〇二四年五月十七日 温室効果ガスの今後の削減対策などをめぐって、イタリア・トリノで開かれた先進7か国(G7)気候・エネルギー・環境相会合が四月三十日に閉幕した。その報道を各紙で比較したところ、やはり読売・産経と朝日・毎日・東京(もしくは共同通信)ではニュアンスがかなり異なり、気をつけて読まないとだまされてしまうことが分かった。見出しからは「石炭火力廃止」? G7で何が決まったかを報じた5月1日付新聞の見出しを見比べてほしい(写真1)。右から順に毎日、朝日、読売、産経、東京(共同通信)の見出しだ。石炭火力を廃止する年限に関して、「30年代前半廃止」と「35年までに廃止」と分かれた。どちらにせよ、共同声明では「石炭火力は廃止される」ことで合意したと読める。 これらの見出しを見て、ついに日本は世界でもトップレベルの環境性能を誇る石炭火力を手放すのか?アンモニアを混焼する脱炭素型石炭火力も放棄するのか?そんな絶望的なヒヤリ感を覚えた。写真1 ところが、丁寧に読み進めると読売新聞は前文で「35年以降の稼働を認める余地も残しており、石炭火力で多くの電力を賄う日本に配慮した形だ」とある。産経新聞も「石炭火力の依存度が高い日本は、燃焼時に二酸化炭素(CO2)が出ないアンモニアなどを活用して対応する」と報じた。これで単純に石炭火力を廃止するわけではないことが分かる。 そのことは東京新聞(トリノ、東京・共同)を読んで、確信に変わった。東京新聞は「環境団体は『排出削減対策が講じられていない』という条件が残る点を問題視し、『抜け穴』だと指摘する」という談話を載せた。環境団体が「抜け穴」だと批判しているということは、明るくて良いニュースだと考える習性を持つようになった私は、これらの記事でようやく、排出削減対策のない石炭火力は廃止するが、そうではない石炭火力は残りそうだ、と理解できた。 この点については、読売新聞の見出しだけは他紙と違い、「各国に配慮 日本は継続可」と「継続可」を強調していた。これは日本が誇る高性能の石炭火力は継続して残るという意味だ、と読み比べてようやく分かった。高性能の石炭火力を残すかどうかが焦点 そうであるならば、単に「石炭火力の廃止」という見出しはどう見ても、読者を惑わせる表現である。よく読むと、毎日、読売、産経、共同通信も「二酸化炭素の排出削減対策が講じられていない石炭火力を段階的に廃止」と書いている。さらっと読むと、その意味が理解できずに単に石炭火力が廃止されるんだと思ってしまう。日本が誇る脱炭素型で高効率の石炭火力を残す道が、明示的ではないにせよ認められたのであれば、それこそが価値あるニュースであり、私が見出し編集担当であれば、「日本の高性能石炭火力は廃止せず」との大見出しを飾ったであろう。 これらの記事を見ていると、記者たちの視点が、石炭火力の削減しか眼中にない欧米的思考に染まり過ぎているように思える。なぜ中国やインドを批判しないのか! 興味深かったのは朝日新聞だ。本文(五月一日付)の中で「今回の共同声明でも、廃止の対象に例外を設けたり、年限に解釈の余地を残したりすることで、各国が妥協した形だ」と書いたが、その詳しい意味がよく分からない。なぜ曖昧に書いているのだろうと思っていたところ、翌日の新聞にその解説版ともいえる大きな記事が載った。見出しは「脱石炭 孤立する日本 狭まる逃げ道 政府・電力、従来姿勢崩さず」だった。本文を読むと経済産業省の話として、今回の「排出削減採択のない施設」の定義について、「各国が合意したものではない。アンモニアの混焼、発電効率の高い石炭火力は対策を講じた施設と理解している」という内容が載った。これで昨日の記事の意味がより深く理解できた。 つまり、日本政府は高性能の石炭火力を何とかして残そうとしているが、他国からは批判を浴びている。この日本の奮闘ぶりを朝日新聞は環境団体のコメントを交えながら、「孤立する日本」と形容したわけだ。 この状況に対して、私なら「高効率石炭火力は、日本のエネルギーや電力の安定供給にとって不可欠だ。自国(他の先進国)に有利な政策を日本に押し付けてくる国際交渉の場でよくぞ自国の主張を貫き通してくれた」と絶賛する記事を書いたであろう。そもそも中国やインドはいまも電力の約六~七割を石炭火力に頼っている。日本が孤立するなら、中国やインドはとっくに孤立しているはずだが、いまもって国際交渉の場で堂々と渡り合っている。日本のメディアはなぜ、欧米側だけに立って、日本を責めるのだろうか。 石炭火力が電力の一~二%しかない英国やフランスが「石炭火力を全廃しよう」と提唱したところで自国にとっては痛くもかゆくもない。そのような国に対して、日本が高効率の石炭火力で対抗するのは理の当然である。どうやら日本のメディアは西欧の理念だけに共鳴し、自国の産業が滅んでも平気のようだ。なぜ、文化まで欧米人の視点を意識するのか? 日本人が欧米人の目を気にする習性は、何も外交交渉に限ったわけではない。 五月二日(日本時間三日)、米国のドジャー・スタジアムで行われた球団主催のチャリティーイベントに大谷翔平選手と妻の真美子さんがそろって登場した。その場面をテレビで見ていて、ご存じの方も多いだろうが、真美子さんは大谷選手の一歩、二歩と下がり、後ろから遠巻きに眺めていた。その光景を見て、あなたはどんな印象をもっただろうか。 六日のTBSテレビの情報番組「ひるおび」でゲスト出演していた落語家の立川志らくさんは「日本女性の謙虚な所って、外国の人が見たらどう思うんですかね。何で夫人は後ろに下がってんだろ、って(思わないかな)」とコメントした。 女性が男性の後ろに立つという日本的光景をどう感じるかは、人それぞれが自身の人生観や価値観で判断すればよい話だ。なぜこの場面で「外国の人が見たら、どう思うだろうか」というおかしな発想が出てくるのだろうか。ここでいう外国人は欧米人であって、中国やインドのようなアジア人ではない。 夫婦関係も含め、日本の伝統文化を重んじた行動をとる日本人がいたところで何の不思議もない。日本人がいちいち欧米人の気に入るような行動をとったら、そのほうがむしろ異常である。立川氏のコメントを見ていて、やはり日本人には、欧米人の視点が正しく、日本人の伝統的な価値観は劣っているという深層心理のようなものがあるのではないかと感じた。 話を石炭火力に戻す。石炭火力が電力の多くを占める国と、ほぼ石炭火力のない国が同じエネルギー戦略を採用することはそもそも無理だ。今世界各国が目指している共通目標は、「二酸化炭素の削減」のはずである。目指すは石炭火力をどうするかではなく、二酸化炭素をどう減らすかである。であるならば、石炭火力を残しながらも、二酸化炭素を減らす技術(CCSやバイオマス利用も含む)を日本は堂々と進め、主張していけばよい。無責任なメディアの論調を気にしていては、日本の産業は本当に滅んでしまう。

- 17 May 2024

- COLUMN

-

原子力発電所の〝耐震安全性〟報道に 第三者的なファクトチェックを!

二〇二四年四月二十二日 「原子力発電所の耐震性は民間住宅よりも劣る」。こんなまことしやかな言論がいまも聞こえてくる。このことを記事にする記者も後を絶たない。能登半島地震をきっかけに、ようやく電気事業連合会が「Enelog」(vol.63)で解説したが、やはり誤解に満ちたニュースに対しては、第三者的なファクトチェックの重要性を改めて痛感する。樋口氏はいまもメディアで人気 今年一月、「小島さん、原子力発電所の耐震性は民間住宅よりも劣ることを知っていますか」。旧知の食品科学者が驚いた様子でこんなことを尋ねてきた。ニュースで見たという。情報源を聞くと、二〇一四年に関西電力大飯原発の運転差し止めを命じた樋口英明裁判長(当時)の主張だった。樋口氏はいまなお各地で講演会を続け、大活躍している。 今年に入ってからも、一月に茨城県つくば市で、三月には京都府京丹後市で、四月には新潟県柏崎市で講演会を行っている。その都度、地元の新聞記者が取材し、樋口氏の主張をそのまま記事にしている。四月八日付け朝日新聞デジタル記事によると、「原発を再稼働させない柏崎刈羽の会」主催で四月七日に行われた講演会は約百六十人の満席だった。記事からはどんな内容の講演だったか分からないが、樋口氏の主張は「地震大国日本では原発に高度の耐震性が求められる」との言葉で紹介されていた。 京丹後市で三月二日に行われた講演会は毎日新聞が地方版で報じた。見出しは「原発の本質は国防だ」だった。ロシア軍に占拠されたウクライナのザポリージャ原発にふれ、「原発は人が管理し続けないといけない。そして暴走した時の被害はとてつもなく大きい」との内容が載っていた。原発の耐震設計は民間住宅より劣る? このように樋口氏は「原発を止めた裁判長」として、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞(東海地方では中日新聞)などでは常にヒーロー並みの扱いで記事になる。私も直接、樋口氏の講演を聞いたことがあるが、いつも気になっていたのは、以下のような内容だ。 「大飯原発の耐震設計基準は、東京電力福島第一原発事故後、当初の四〇五ガルから八五六ガルに引き上げられた。原子力規制委員会は厳格化した新規制基準に適合すると判断したが、大手住宅メーカーには三〇〇〇ガル台や五〇〇〇ガル台の地震に耐える一般住宅があり、それに比べると原発は著しく低い」(二〇二一年五月六日毎日新聞経済プレミア)。 ガルとは地震の強さを表す加速度の単位だ。樋口氏の主張は、一般住宅が三〇〇〇ガル以上の地震に耐えられるのに対し、原発は九〇〇ガル以上に耐えられないという理屈である。二〇二一年当時、数多くのメディアの記者たちはこの主張に驚き、次々に記事にしていた。 その後、しばらく落ち着いていたかと思ったら、能登半島地震で志賀原発の変圧器などが壊れたことで再び、樋口氏の主張が注目され、ニュースが増え出した。その中で私の知人の食品科学者は初めて樋口氏の主張を知った。「これって本当なのか」。驚いた知人はネットで調べたが、原発の耐震設計が民間住宅より劣るかどうかについての適切な解説は見つけ出せなかった。それで私に尋ねたというわけだ。電力会社の回答 実は三年前、私も樋口氏への反論がないかネットで探そうとしたが、見つけられなかった経験がある。電力業界のウェブサイトを見ても、それらしき反論は見当たらない。そこで東京電力と関西電力に聞いてみたところ、「原子力発電所は固い岩盤に建っているのに対し、一般住宅はそれほど固くない地盤の上に建っている。硬さの異なる地盤地点における数値(ガル)を比べることは適切ではない」との回答を得た。 要は、岩盤での加速度(数値)と柔らかい地盤での加速度(数値)を同列に論じることはできないということなのだが、十分に納得した気持ちにはなれなかった。以来、ずっと分かりやすい解説がほしいと思っていた。固い岩盤は軟らかい地盤の二分の一~三分の一 そうしたもやもや感を抱いていたところ、つい最近、発行された電気事業連合会の冊子「Enelog」で、能登半島地震規模の地震が発生した場合の耐震安全性に関するQ&Aを見つけた。そこに以下のような記述が見られた。 「一般建築物が建設される地表面に近い表層地盤の方が、原子力発電所が建設されている強固な岩盤よりも地震による揺れが大きく増幅されることから、志賀原子力発電所の岩盤面の揺れの大きさとして設定された現在の基準地震動(六〇〇ガル)と、表層地盤の上に設置する一般建築物の揺れの大きさ(ハウスメーカーが耐震実験を行っている約五〇〇〇ガルなど)を単純に比較することはできません」図1©FEPC このQ&Aの解説には、イラスト図(図1参照)が添えられ、「堅固な地盤(岩盤)での揺れは、表層地盤に比べて、1/2~1/3程度」という解説があった。これなら確かに理解できる。第三者的な解説が必要 そして、改めて関西電力のウェブサイトを見ていたら、「巨大地震に備える」という項目で以下のような解説があった。 「平成二十八年四月に大きな揺れが観測された熊本地震において、熊本県益城町では、四月十四日の前震(マグニチュード六・五)において、軟らかい地盤の地表で観測された揺れの強さは、一五八〇ガルでしたが、地下の硬い岩盤の中では最大で二三七ガルでした。原子力発電所は、大きな揺れになりにくい硬い岩盤の上に建設しており、地震が多い日本ではその他にも、耐震安全性を確保するために、各種対策を実施しています」 この説明だと、一般住宅が建つ表層地盤と固い岩盤とでは、ガルの数値に約七倍の差がある。これを読めば、原発の耐震と一般住宅の耐震を数値だけで比較しても意味がないことがさらに理解できる。 残念なのは、地震学や地質に詳しい第三者の専門家による解説がないことだ。ネットを幅広く調べれば、どこかにあるのかもしれないが、これだけ樋口氏の主張がニュースになっていながら、原発関連会社や団体のウェブサイトにちゃんとした解説(反論)がないのは不思議でしようがない。日頃から、原発やエネルギー関連ニュースで誤解を与えるような言論を見つけたら、すぐに第三者の専門家に分かりやすい解説を依頼して載せるというファクトチェック活動が必要だろう。そうしないと誤解はいつまでも人々の記憶に残り続ける。

- 22 Apr 2024

- COLUMN

-

福島の山菜は本当に危ないのか? 基準値の意味を正しく伝えたい

二〇二四年三月二十五日 福島県内で採れる山菜を食べたら、本当に危ないのだろうか。毎日新聞が三月十二日付け朝刊で「『山菜の女王』復活へ試行錯誤 福島・飯舘村セシウム減らせ」と題した記事を載せた。基準値の意味を正確に伝えていないため、あたかも山菜を食べたら健康に影響があるかのような印象を与える、ミスリーディングな内容だ。では、記事のどこがおかしいのだろうか。コシアブラは依然として一〇八五ベクレル 記事を見てまず引っかかったのは、小見出しの「依然基準値の10倍」(写真1)だった。記事の骨子はこうだ。飯舘村が測定した山菜(ワラビ、ウド、フキなど)の放射性セシウムの濃度(二〇一四年~二〇二三年分)は二〇一一年の原発事故から低下しつつあるが、コシアブラだけは二〇二三年になっても、一キログラムあたり一〇八五ベクレル(二〇一四年は同二〇五五八ベクレル)を示し、基準値の十倍に上った。写真1 その理由は、森林の大部分が除染されていないため、多年生植物のコシアブラはセシウムの多い地表から十数センチのところに根をはり、しかもセシウムは根などに蓄積して植物体を循環するため、シーズンをまたいでも減りにくいのだという。そこで記事は「基準値を下回るにはさらに10年以上かかるだろう」という地元住民の言葉を載せた。 さらに、「山菜を塩水でゆでたあと、一時間、水に浸すとセシウムの量は調理前の三五~四五%程度に低減する」という方法を紹介している。 ちなみに、ベクレルは放射性物質が放射線を出す強さを表す単位で、一ベクレルは一秒間に一つの原子核が崩壊することを表す。セシウムの基準値は各国で異なる 放射性セシウムの現状を伝える記事自体に誤った記載があるわけではない。ただ全体を読んでいて誤解を与えかねないと感じたのは、一〇〇ベクレルという基準値にこだわるあまり、一〇〇ベクレルを超えた山菜を食べると健康に影響するかのような印象を与える点だ。 知っておきたいのは、基準値は健康影響をはかる指標値ではないということだ。そのことは各国の放射性セシウムの基準値を見ればすぐに分かる。図表1を見てほしい。日本の一般食品の基準値が一キログラムあたり一〇〇ベクレルなのに対し、EU(欧州連合)は一二五〇ベクレル、米国は一二〇〇ベクレル、コーデックス委員会(世界食糧機関と世界保健機関によって設置された国際的な政府間機関・百八十八か国加盟)は一〇〇〇ベクレルだ。 なんと欧米諸国の基準値は日本よりも十倍も緩い。記事は「コシアブラの一〇八五ベクレルは基準値の10倍」と書いたが、このコシアブラは欧米諸国では堂々と流通できる。確かに日本では一〇〇ベクレルを超えると出荷制限(販売禁止)がかかるが、欧米では基準値以下なのでそのまま流通するのだ。ということは、仮に欧米人が一〇八五ベクレルの山菜を食べても、健康に影響することはないことを意味する。 いうまでもなく、基準値の緩い(数値が高い)欧米の人たちがセシウムの影響を受けにくい体質をもっているわけではない。毒性は食べる「量」いかんで決まる もうひとつ押さえておきたいのは、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルという意味だ。これは一キログラムあたりの数値なので、一キログラムあたり一〇八五ベクレルのコシアブラの場合、十グラムしか食べなければ、体内に摂取されるセシウムはその百分の一の約10ベクレルで済む。逆に基準値以下のコシアブラでも、2~3キログラムも食べれば、体内摂取量は100ベクレルを超えてしまう。 この例でわかるように、基準値以下の食品でも大量に食べれば、基準値を超える。食べた人に健康影響が生じるかどうかは、食べる「量」によって左右され、基準値を超えたかどうかではない。つまり、一〇〇ベクレルという数値は、健康に影響するかどうかの指標ではなく、生産者に対して「出荷の際に気をつけてもらうためのシグナル」なのである。年間一ミリシーベルト以下が上限 では、健康影響をはかる指標値は何か。図表1の二段目にある「追加線量の上限設定値」の年間一ミリシーベルト(シーベルトは放射線が人体に及ぼす影響を表す単位)である。もちろん一ミリシーベルトを超える放射線を浴びたからといって健康影響が生じるわけではない(低線量による影響はいまも科学的な議論が続く)が、放射線の影響を管理する数値としては、年間一ミリシーベルトが世界的な標準管理値となっている(ただし米国は年間五ミリシーベルト)。 ここで強調したいのは、セシウムの基準値は各国の事情によって異なるが、健康影響の指標はほぼ同じという点である。欧米人も日本人も同じ人間なので、健康影響を測る数値が大きく異なるはずはない。一〇〇〇ベクレルの山菜を食べても影響はない では、仮に一キログラムあたり一〇〇ベクレルのセシウム(半減期が約三十年のセシウム137と仮定)が検出された山菜を一キログラム食べた場合、人体への影響(内部被ばく)はどれくらいになるだろうか。計算すると〇・〇〇一三ミリシーベルトである。一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム食べた場合は、十倍の〇・〇一三ミリシーベルトとなる。仮に一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム(そもそも一キロも食べる人はいないだろうが)食べても、一ミリシーベルトをはるかに下回り、健康への影響はないことが分かる。 EUの基準値が一二五〇ベクレルでも、西欧人の健康を守ることができるのはこれで分かるだろう。そもそも私たち日本人は自然界から年間約二ミリシーベルトの被ばくを受けながら生活をしている。それと比べても、山菜から摂取するセシウム量は極めて少ない。 実はこうした考え方は農薬も同じである。農薬の残留基準値は各国の気候や風土で異なるが、健康影響をはかる指標値の一日許容摂取量(ADI)は世界共通である。このあたりのからくりは、拙著「フェイクを見抜く」(ウエッジ)をお読みいただきたい。「安全・安心」のために一〇〇ベクレルを設定 では、なぜ日本は欧米よりも十倍も厳しい基準値を設定したのだろうか。福島第一事故後にセシウムの基準値がどのように決まっていったかを、私は現役(毎日新聞)の記者として当時、熱心に取材していた。そもそも事故が起きる前の一般食品の暫定基準値は、一キログラムあたり五〇〇ベクレルだった。厚生労働省や食品安全委員会などで活発な議論が行われたが、結局、「より一層、食品の安全と安心を確保する観点から」という理由で一〇〇ベクレルに決まった。 許容していた年間追加線量も、事故前は年間五ミリシーベルトだったが、一ミリシーベルトに引き下げられた。一〇〇ベクレルが導き出される計算式の裏には、日本国内の食品(流通する食品の半分と仮定)はすべてセシウムに汚染されているという非現実的な仮定があった。これに対し、EUの一二五〇ベクレルは、流通量の一割が汚染されているという現実的な条件で計算されている。当時は旧民主党政権。結局は政治的な思惑もあって、「安心」を重視した政治的な決着となったのだ。一九六〇年代はもっとリスクが高かった 原発事故から十三年もたつと、セシウムの基準値が政治的に決められていった経過を知る記者は、少なくなっている。毎日新聞の記事について言えば、一〇〇ベクレルは健康影響をはかる指標値ではなく、たとえ一〇八五ベクレルのコシアブラを一キログラム食べたとしても健康への影響はない、という解説を入れてほしかった。 今後、セシウムの影響を伝える場合は、中国などが核実験を行っていた一九六〇年代のほうがよほど健康へのリスクは高かったという事実を、記者たちは頭の片隅に刻んでおいてほしいものだ。福島第一原発の処理水の海洋放出は今のところ順調に進むが、魚介類からいつ何時一〇〇ベクレルを超えるセシウムが検出されるかもしれない。その際に冷静に「一〇〇ベクレルを超えても健康影響とは関係ない」と、記者たちがしっかりと書いてくれることを期待したい。

- 25 Mar 2024

- COLUMN

-

能登半島地震と志賀原発報道 ファクトチェックはいかにあるべきか

二〇二四年二月十三日 大手電力会社で構成される電気事業連合会のサイトを時々見ているが、一月二十四日のプレスリリース・お知らせに目が止まった。 その中身は、同日付け日本経済新聞5面(朝刊)に載った「電力供給、進まぬ分散 大手寡占で災害時にリスク」との記事に対する見解だった。その見解は、以下のような内容だ。「本記事では、大手事業者があたかも一般送配電事業を寡占化し、送配電事業への新規参入を阻害しているかのような印象を与える見出しとなっているほか、能登半島地震により発生した停電長期化の原因が電力の供給網のもろさにあるかのような印象を与える内容になっていると考えております。<中略>一般送配電事業は、周波数を維持し安定供給を実現するとともに、電柱や電線など送配電網の建設・保守のスケールメリット、一元的な管理による二重投資の防止、などの観点から、規制領域とされている許可事業であり、大手の寡占との指摘はあたらない。今回の能登半島地震においては、輪島市、珠洲(すず)市を中心に道路の寸断(土砂崩れ、道路の隆起・陥没・地割れ等)や住宅の倒壊等により立入困難な箇所が多数あることなどが思うように復旧作業が進まない要因だと承知しており、停電長期化の原因が『電力供給のもろさ』にあるという指摘はあたらない。」新聞記事は電気の地産地消を推奨 今回のように、新聞記事に対して、その日のうちにコメントや見解を述べる行為は実にスピーディーであり、ファクトチェックのお手本のような例である。まずは称賛したい。 筆者は日本経済新聞を購読していない。さっそく地元の図書館へ行って、その記事を読んだ。冒頭の文章に「再生可能エネルギーを使って供給を分散できれば広範囲の停電リスクが下がるが、送電網の事業への新規参入は進んでいない」とあり、さらに「小型の電源が分散し狭い地域でエネルギーを地産地消できる体制が整えば、広範囲の災害でも電気を順次復旧しやすい」とあった。小型電源の主力は太陽光や風力だという。 また、記事では、大手電力の送電インフラを使わず、自前で新たに供給網をつくる「特定送配電事業」が存在することにふれ、二〇二三年末時点で33事業者が登録されているという。その登録事業者数が少ない理由は、自前で電柱や電線のインフラを整備するのは巨額の費用がかかるからだという。 要するに、各地域で自前の太陽光や風力、そして電柱や送電網をつくれば、災害に強い地域になるという内容だ。こういう電気の地産地消を推奨する記事は日本経済新聞に限らず、たびたび大手新聞に登場する。太陽光での自前電源はそもそも不可能 では、多くのメディアが推奨しながら、電気の地産地消(各地域での自前電源の整備)が進まないのはなぜだろうか。それは、日本経済新聞の記事が触れたように、コストがかかりすぎて採算が合わないからだ。 ちょっと考えれば分かることだが、太陽光や風力で自前の電源を整備するほうがコストが安いのであれば、世界のメーカーと競合せねばならぬ日本の製造メーカーは、大手電力会社に頼らずに、こぞって自社敷地内に自前電源をつくっているだろう。そうはならないのは、天候に左右されて、設備利用率が二〇%以下となってしまう太陽光だけでは、自前電源にならないからだ。ましてや巨額のコストがかかる蓄電池まで自前で用意すれば、コストはさらに増え、メーカーの競争力は逆に弱くなるだろう。太陽光が有効に機能するのは、他の電源(火力、原子力、水力など)のバックアップがあってこそだ。 記事は最後に「再生エネが拡大すれば、火力発電を減らし…」と書き、太陽光や風力を増やせば、問題が解決するかように締めている。日本では太陽光発電はここ十年間で大きく増えたが、火力発電は一向に減っていない。仮に太陽光を増やしたところでパネルの約八割は中国産なので、自前には程遠く、エネルギーの自給率アップにもならない。なぜ、日本の大手メディアの記者はかくも太陽光に幻想を抱くのか不思議でしようがない。太陽光を絶対視する「太陽光信者」としか言いようがない。大規模分散が現実的か では、仮に能登半島の集落ごとに太陽光と風力が設置されていたとしよう。今回の地震のようにこれだけ道路網や送電網、住宅が損壊すれば、たとえ地域の所々で太陽光発電(奇跡的に損壊が免れたとして)が部分的に機能したとしても、出力が安定しないため送電網(これも奇跡的に破壊されずに残ったとして)を乱すだけでなく、太陽光が働かない夜や雪の日も含めて、日常生活に必要な電気をまかなうのは到底不可能だろう。 今回の能登半島地震では全国の電力会社から、延べ二千五百人(一月十九日時点)を超える応援があり、復旧に努めた。大手寡占のどこが災害リスクにつながるのか日本経済新聞の記事の説得力は全く感じられない。 逆に、もし各集落に自前電源をもつ事業者が多数いたらどうなっていただろうか。事業者間の連携は期待できず、地域住民が避難を強いられる中で集落ごとの電源の復旧など到底できず、半島全体の復旧はいまよりもさらに遅れたであろうことは容易に推測できる。地産地消という言葉(理念)だけでうまくいくかのような設計主義の危うさは、旧ソ連の社会主義の崩壊で実証済みである。 キヤノングローバル戦略研究所の杉山大志研究主幹が夕刊フジ(二〇二三年十月七日)などで述べているように、災害時に強いエネルギー供給のあり方については、火力による大規模な発電所と広域の送電網からなる「大規模分散」のほうが、より現実的で災害に強いように私には思える。ファクトチェックの意義は公開にある 本コラムで強調したいのは、地産地消と災害リスクの関連を論じることではなく、電気事業連合会が日本経済新聞の記事に納得できないところがあると指摘して、その理由を公開したことである。この電気事業連合会のファクトチェック公開がなければ、私は日本経済新聞の記事に気づくことはなかった。欲を言えば、電気事業連合会にもっと詳しい解説を期待したいところだが、それはさておき、スピーディーなファクトチェック活動が科学リテラシーの度合いを高めることは間違いない。 地震の影響で北陸電力志賀原発(石川県志賀町)で起きた「変圧器の破損」「油の漏れ」「外部電源の一部途絶」「情報の二転三転」などのトラブルがたびたびメディアで報じられた。リスクコミュニケーションにも詳しい唐木英明・東大名誉教授はウェブマガジン「ウェッジオンライン」(一月十六日)に「能登半島地震で国民を不安にさせる報道の特徴とは?」と題して、論稿を載せた。そこで「多くのメディアの論調は柏崎刈羽原発の報道とほとんど同じであり、安全上問題がない変圧器の破損があたかも重大な問題であるように誤解させ、不安を煽るものだった」と書いている。確かにそういう面が強い。 唐木氏はこの記事で一月二日に羽田空港で起きた日本航空516便と海上保安庁の航空機が衝突した事故について、興味深い指摘をしている。あの事故で日本航空の搭乗員全員が助かったことは海外からも「奇跡」と称賛されたが、脱出までに約十八分もかかった。国際基準では脱出シューターが開いてから九十秒以内に搭乗者全員が脱出することが求められている。だとすれば、厳密に言えば、対応が成功したとは言えず、単に運がよかっただけなのかもしれない。これが原発だったら、猛批判を浴びていたに違いない。 新聞記事を読んでも日航機への批判は見られない。志賀原発のトラブルに対する報道は、多くのメディアの原発嫌いを反映していることが分かる。であるだけに、原発関連報道のどこまでが的を射ているかを判断するのは相当に難しい。やはり専門家が集まった第三者的なファクトチェック活動が不可欠である。 幸い、電気事業連合会は特設サイトを設けて、報道記事にあるような「外部電源の一部が失われ、不安だ」といった数多くの疑問や不安に対して分かりやすい見解(北陸電力へのヒアリングを基に作成)を載せている。報道では分からないことがこの解説で理解でき、これもファクトチェックの良い例だと言える。この掲載のタイミングもよく、とても参考になる。 しかし、なかには電力会社の言うことを鵜呑みにしていいのかという人もいるだろう。確かにその通りである。一月下旬、私は唐木氏との共著で「フェイクを見抜く」(ウェッジ)を刊行した。これもファクトチェックの一環である。原子力や放射線を含め電力・エネルギー問題に関する報道の真偽をきめ細かくチェックする作業は専門家でないと難しい。科学者が多数参画する第三者的なファクトチェック団体の誕生を強く望みたい。

- 13 Feb 2024

- COLUMN

-

遺伝子組み換え作物が「脱炭素の優等生」なのをご存じだろうか?

二〇二四年一月二十六日 「脱炭素にとって、原子力は必要だと思うが、遺伝子組み換え(GM)作物は危険なイメージがあり、どうも好きになれない」。そんな声を聞いたことが現にある。遺伝子組み換え作物と言えば、いまも否定的なイメージが強いようだが、実は脱炭素の優等生であり、SDGs(持続可能な開発目標)にも貢献している。この話、実は原子力と決して無縁ではない。土壌中には莫大な炭素が 多くの人は大気中の二酸化炭素の発生源は化石燃料だと思っているだろうが、実は地球を覆う土壌も大いなる発生源である。いやむしろ逆である。深さ一メートルの土壌には大気中に存在する炭素量の二倍、植物体の三倍もの炭素(腐植や炭酸カルシウム)が蓄積している。つまり、土は陸地で最大の炭素貯蔵庫であり、大気中の二酸化炭素の安定性に大きく貢献しているのである(「大地の五億年」藤井一至著から引用)。言い換えると、土の中の炭素がすべて大気中に放出されると、大気中の二酸化炭素はいまの三倍の濃度になってしまうのだ。脱炭素は「不耕起」がカギ であれば、農業を考える場合に最も重要なことは土の中に炭素をいかに閉じ込めておくかである。そして、炭素を土壌に閉じ込めておくためには、できるだけ土を耕さないこと、つまり「不耕起」が最適といえる。おそらく多くの人は「土を耕すことはよいことだ」と思っているだろうが、それは違う。土を耕すと土の表面の植物の被覆がなくなり、腐植(おおよそ有機物と考えてよい)が分解して、風雨による土壌の浸食(土壌が失われる)が激しくなり、炭素が大気中に逃げてしまう。土壌中の腐植量と炭素量には強い相関があり、腐植の約六割は炭素が占めることも意外に知られていない。 もうお分かりだろう。同じ作物を栽培するなら、できるだけ土壌に炭素量を閉じ込める栽培法、つまり不耕起栽培が地球の温暖化防止に寄与するということだ。このことは気候変動枠組条約締約国会議でも認められている。GM作物でなぜ不耕起が可能なのか 結論を先に言おう。遺伝子組み換え(GM)作物というバイオテクノロジー(遺伝子工学技術)が、この不耕起栽培を実現する強力な武器となるということだ。私は二〇〇二年から二〇一六年まで、ほぼ一年おきに米国中西部のGM作物畑を取材してきた。農業生産者たちは常に「以前に比べて農薬の使用量が減った」「収穫量も増えた」、そして「GM作物のおかげで不耕起栽培が可能になった」と話していた。 除草剤耐性GM大豆やトウモロコシを例に説明しよう。このGM大豆は、グリホサートなどの除草剤を撒くと、周囲の雑草は枯れるものの、大豆は枯れずに収穫できる。一般的に農家は播種(種まき)の前に雑草を取り除くために土を耕すのだが、除草剤耐性GM大豆なら、雑草が少々生えている大地でもそのまま種子をまくことができ、大豆がある程度成長した段階で除草剤をさっとまけばよい。もちろん収穫に悪影響はない。 播種前の耕作はトラクターで行うため、もし耕作が不要になれば、トラクターの動力に使う化石燃料が節約できる。同時に不耕起だと土壌が失われることもなくなる。つまり、GM作物の普及は土壌中の炭素を守り、同時に化石燃料の削減にも貢献する。加サスカチュワン州では不耕起が約95% 大豆やトウモロコシだけではない。カナダのナタネ(カノーラ)栽培は脱炭素のお手本のような例である。昨年十二月、カナダで遺伝子組み換え(GM)ナタネを大規模に栽培する女性のシェリリン・ニーゲルさん(44)が夫と子供2人とともに来日した。「日本バイオ作物ネットワーク」(徳本修一理事長)主催の「東京カンファレンス23」で基調講演をするためにやってきた。右から二人目がシェリリンさん シェリリンさんはカナダ・サスカチュワン州南部にある約六千ヘクタールの農地でナタネや小麦、ひよこ豆などを栽培する。約六千ヘクタールの三分の一は除草剤耐性GMナタネだ。シェリリンさんは二〇二一年に農業で最も影響力のあるカナダのトップ50人に選ばれた一人である。 シェリリンさんはスライドを見せながら、不耕起栽培の様子を説明した。すでに大豆で説明したように、ナタネがある程度成長したときに除草剤のグリホサートをまくだけで、周囲の雑草を枯らし、ナタネはそのまま収穫できる。シェリリンさんの畑は不耕起のため、春先の播種の時期には枯れた前年の作物や雑草が農地を覆っている。それでもそのまま播種して、ちゃんと収穫できる。 不耕起自体は父の考えで始まったというが、GM作物の導入が不耕起を容易にしたという。シェリリンさんは不耕起栽培のメリットとして、「水分が土壌に残る」「炭素が土壌に残る」「化石燃料の使用が減る」の三つを挙げた。そして「自分たちが実践している不耕起が環境保全に貢献しているという強い意識も持っている」と話した。 すでにカナダ・サスカチュワン州では農家の約95%は不耕起栽培を実践しているという。現在、不耕起栽培は、GM作物の普及が進むアルゼンチンやブラジルでも増えている。不耕起で生産性は上昇 日本では不耕起だと生産性が落ちると思っている人がいるかもしれないが、その逆である。カナダ・サスカチュワン州では過去約三十年間で収量は二倍に増えた。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が世界の穀物収量と土壌データを解析した調査結果によると、世界の農地の七割を占める乾燥・半乾燥地域では「農地の土壌に含まれる炭素量が多いほど干ばつ被害が少なく、収量の減少が抑えられている」(二〇二〇年二月公表)との試算結果もある。土壌中の炭素が多いと収量も多いのだ。 GM作物と温暖化問題の関連などを研究している米国カリフォルニア大学バークレー校のデイビッド・ジルバーマン氏(農業資源経済)は、「GM作物は不耕起栽培を通じて、土壌に炭素を貯蔵することを可能にした。これは温暖化問題の解決に大きく貢献できる潜在能力をもっていることを示す」(学術誌「グローバル・チェンジ・バイオロジー」2015年)と述べている。共通項は反対運動 もはやGM作物が環境保全に貢献し、脱炭素の優等生なのは明らかだと思うが、こうした良い話はメディアではほとんど報じられない。そのせいか、いまもって日本ではGM作物を誰一人として栽培できない状態が続いている。もちろん安全性が確認され、環境への影響もないことから、法的にはだれでも栽培できる。 なぜ、栽培できないかと言えば、反対運動があるからだ。かつて一部の農家が試験的に野外でGM大豆を栽培しようとしたが、反対派によって茨城県内の畑がショベルカーでつぶされてしまった。以来、だれも栽培に挑戦していない。 反対運動によって何もかもが阻止される。いまはそういう時代なのだろうか。すでにこのコラムで書いたが、カドミウムをほとんど含まない画期的な米の新品種((編集部注=小島さんが司会を務める「あきたこまちR」に関するオンラインセミナー(参加無料)が、二月七日午前十一時~十二時半で開催される。お申し込みは 食の信頼向上をめざす会 から。<終了しました>))「あきたこまちR」でさえ、反対運動に遭っている。福島第一原発事故で発生した除染土の再利用も環境への影響はないにもかかわらず、なかなか前へ進まない。GM作物が原子力と無縁ではないと冒頭で述べたのは、こういう似た背景があるからだ。 GM作物に関しては、ようやく「日本バイオ作物ネットワーク」の生産者たちがカナダから先進的農家を招き、不耕起栽培を実現させる手段としてGM作物の栽培に意欲を示し始めている。不耕起を通じて土壌に腐植を増やせば、大気中の二酸化炭素を減らすことができる。その意味でGM作物と原子力は脱炭素を目指す盟友である。原子力・エネルギー関係者もぜひGM作物に関心をもってほしい。

- 26 Jan 2024

- COLUMN

-

自由の格差

2020年から始まったコロナ禍と、福島の原子力災害。2つの災害に共通する点は何か、と考えた時、真っ先に思い浮かぶのが、社会の不安や分断を煽る情報の流布、所謂「インフォデミック」の存在です。偏った報道、偏った情報に社会が振り回されるたび、報道やSNSの在り方やメディアリテラシーの低さを批判する声が数多上がりました。しかしその批判の声は、具体的解決策を示せないまま、災害の収束と共に縮小してしまっているように見えます。しかしインフォデミックの芽は、平時にこそ摘んでいく必要があるのではないでしょうか。悪者を攻撃する社会抑止力こそがメディアの役割である。そう考える人は少なくありません。メディアの生む勧善懲悪的なストーリーが社会を安心させることもあるでしょう。しかし分かりやすい悪を断罪する報道は一方で、一部の人々の声を奪い、自由の格差を生んでいるように見えます。ハラスメント報道は自由を生んだのか最近虐待やいじめ、ハラスメントに関する報道をよく目にするようになりました。コロナ禍が明け、人流の回復と共に密室化していた問題が白日の下に晒されるようになったのかもしれませんし、リモートワークが加害者と被害者を物理的に隔離することで、被害者の精神的安全を確保できたためかもしれません。このような報道にはもちろん良い側面もあります。ここ20年ほどの報道のお蔭で、飲み会への出席を強要されたり結婚や女性らしさについて説教を受けたり、という場面は近年激減しました。これは報道による社会抑止力の賜物とも言えるでしょう。では種々のハラスメントが抑止された分、若者や弱者は生きやすくなったのでしょうか。周囲を見ていると、私生活の自由度が増したな、と感じる一方で、見ていて辛くなるほど世間を気にする若い方もまた、増えているように思われます。なぜ差別やハラスメントが取り締まられても若者は自由にならないのか。私はその一因が、取り締まりや報道自体が未だ強権的手段を行使していることにあるのでは、と感じています。強権的報道という矛盾ハラスメントや虐待の「加害者」として俎上に上げられる人々が、身近にいる上司や同僚、あるいは自分自身とよく似た立場の人だった。私と同年代やそれ以上の方々の中には、そんな経験をした方は少なからずいるのではないでしょうか。実際に、報道でみるほとんどの加害者は、私の目には「どこにでもいる人」のように映ります。しかし「立場上理解できる部分もある」という感想は決して口にすることは許されません。少しでも加害者の肩を持った発言をすれば、加害者の一味として自分も即断罪されてしまうからです。空気を読んで口を噤む。私たちはそんな世界を日常として生きています。もちろん「形だけでも口を噤むべし」という社会的抑止力が、ハラスメントを減少させてきたこと自体は否定しません。問題は、その抑止力自体が強権的性質をもっていることを自覚せず、正義の鉄拳がふるわれてしまうことです。厚生労働省が定義するパワーハラスメント(パワハラ)の分類には、「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」という項目があります。個人へを断罪し、それに味方する人ごと社会から抹消しようとするような一部の報道の在り方は、まさにこれに当てはまるのではないでしょうか。繰り返しになりますが、ハラスメント自体を肯定・許容しているわけではありません。しかし、個人の犯した社会的問題の根底には、必ずといっていいほど、システムエラーが常に存在します。そしてシステムエラーは罰則や啓蒙だけでは回避できません。出てきた杭だけを叩く一面的で一方的な報道は、そのようなエラーの温床をあえて見過ごしているように見えます。加害者と被害者の悪循環医療の現場も、20年前頃までは女性蔑視や過労の強要が日常的な職場でした。しかし今振り返ると、当時の加害者側の人々こそが、診療やカウセリングを受けるべき被害者だったのではないか、と思えることがあります。過労や極度の睡眠不足により精神の不調を来していた人、あるいは初期の脳血管障害や認知症を呈していたと思われる人…思い返せばそんな方もいたからです。また「空気を読む」ことを強要された職員が、過去を踏襲した結果、パワハラで訴えられた事例、「ハラスメント教育」と声にすら出せない組織の中で、教育不足により起きた事例など、むしろ時代の被害者と言える方もいたのではないか、と思っています。しかし私にとって、こういった同情的な発言をすること自体が、非常な恐怖を伴う行為です。この発言によって、いつ何時「犯罪擁護者」と社会的に叩かれるかも分からないからです。罰を恐れて「あちら側の人間」への理解を示すことが許されない──その恐怖心は、強権的な上司に怯えていた時の恐怖に酷似しています。誰が口をつぐむのか弱者の代弁者としての報道の重要性は、論を待ちません。これまで声を上げられなかった弱者にとって、暴露記事が救世主になったことも多々あるでしょう。しかし一方で、監視社会はむしろ弱者を黙らせてしまう、という側面も忘れてはいけないと思います。多くの社会的抑止力は、将来が未確定で、かつ「空気を読める」世代にこそ強く作用してしまうからです。将来自分が責任ある立場になったら、一つのミスで社会的に抹消されるかもしれない。その認識は、生まれた時から大量のメディア情報に暴露されて育った若い世代にこそ根強く浸透しています。彼らは狭い世界で安穏としているのではなく、むしろ色々なものが見えているからこそ、未来を見据えて口をつぐんでいるのではないでしょうか。つまり弱者を代弁しているつもりの勧善懲悪的報道が、一方で若者や弱者に「周りに合わせて空気を読む」ことを強要する文化を植え付けているのです。反対に、監視による抑止力は、ハラスメントを自覚すらしていない方や、社会的地位を十分に確保した「逃げ切り体制」の方々への抑止力にはなりません。自由な発言が許されるそのような「特権階級」が、それを自覚せずに「若者は冒険をしなくなった」「若者は発言をしなくなった」と嘆いていたとしたら──と考えると、釈然としないものを感じてしまいます。負の文化遺産の回収をもちろん若い世代が声を上げない理由はそれだけではないでしょう。高齢化に伴い声高な年長者が増え、常に言い負かされてしまうこと。見通しの立たない不況により自己や自国への肯定感が低くなったこと。SNSの浸透により一億総監視社会に陥っていること…これまでに書かれてきたものだけでも列挙すればきりがありません。重要な点は、それらが全て、私やその上の世代が無意識に作り上げてきた「負の遺産」である、ということです。勝ち組目線からの報道や発信は、そのような負の文化遺産の一つである、と私は感じています。原子力災害やコロナ禍で、私たちは集団で悪を叩くことの危うさを、繰り返し学んできました。目の前の加害者を攻撃することで、むしろ弱い人々が傷つけられてしまう。あるいは穏やかで良心的な方々が口をつぐむ結果、偏った過激な発言が横行してしまう。その学びは、平時に負の遺産を払拭する、一つの足掛かりになるのではないでしょうか。有事からの些細な学びではありますが、私たちが取りこぼしてきた負の遺産を少しずつでも回収するため、今、ここから何かを始める糧にならないか。平時の報道を見ながら、そう感じています。

- 27 Nov 2023

- COLUMN

-

高レベル放射性廃棄物の処分場をめぐる「コロンブス連載」は解決ヒントの宝庫!

二〇二三年十月二十四日 原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定が難航している。長崎県対馬市の比田勝(ひたかつ)尚喜市長が九月下旬、文献調査に応募しない考えを表明したことで、その難航ぶりがうかがえる。しかし、実は、選定をうまく進める方策のヒントはすでに出尽くしている。いったいどういうことか。提言の宝庫の「コロンブス」 結論を先に言おう。地方を元気にする情報満載の月刊経済誌「コロンブス」(東方通信社発行)に連載されている「原発ゴミの処理と地域振興に関する研究会」の記事(写真参照)のことだ。毎回三~四ページにわたり、処分場の選定を成功させるヒントを数多く載せている。連載は二〇一五年から始まり、今年十月号で96回目を迎える。タイトルにもあるように処分場の選定と地域振興をセットにして論じているのが特徴だ。 最近では、毎回、古川猛・編集長がインタビューする形で、さまざまな分野の専門家や行政関係者の個性的な意見や提言を見事に引き出していく。そこにあるのは、処分場の選定を通じて、地域をいかに振興していくかという視点である。地方の経済を元気にさせる方策のひとつとして、処分場の選定を考えていこうという明確なスタンスがあるため、読んでいて「なるほど、こういうアイデアもあるのか」とうなずくことしきりだ。そして、その論考に対して、複数の専門家がどの部分に共感し、どの部分に問題があるかをコメントするという贅沢な連載だ。新聞の社説はまるで評論家気取り これに対し、処分場の選定をめぐる新聞報道は総じて反対運動の声を大きく取り上げたものが多い。いくら記事を読んでも、何をどうすればよいかのヒントはほとんど見つからない。 たとえば、長崎県対馬市が九月下旬、文献調査の受け入れを拒否したことに関しても、中國新聞の社説(九月三十日)は「カネ頼みの適地選定の限界を認識し、改めるべきだ。多額の原発関連の交付金を得て活性化した地域があるのか。交付金が発展にはつながらないことを多くの自治体は学んでいる」と書いた。北海道新聞の社説(九月二十八日)も「巨額の交付金で市町村を誘導する処分場選定手続きを抜本的に見直すべきだ。...地震国の日本に遠い将来まで地盤が安定した適地など本当にあるのだろうか。」と書いた。 ネットで読める地方紙の他の社説も読んでみたが、どの社説を読んでも、国や自治体のやり方を批判するだけで、処分場の選定をどう進めるべきかに関する提言やアイデアは全く見当たらない。まるで他人事意識の評論家のような論調だ。北海道新聞の同社説は「地方振興の政策と処分場の選定は切り離すべきだ」とさえ主張している。交付金もダメ、地域振興も考えるな。いったい何を言いたいのだろうか。地域の振興や発展につながらない処分場を受け入れる自治体があるとでも言うのだろうか。 批判することはたやすい。それに比べ、困難な状況を打開する建設的な提言は、はるかに知的な営みを必要とする。上記のような社説の言い様は以前からの社説と同じ内容であり、新鮮味がないばかりか、蓄積された知的な営みも全く感じられない。熱く語る大学生に耳を傾けたい これに対し、コロンブスの連載記事はどうか。事態をなんとか解決しようとする真摯な提言と斬新なアイデアに満ちている。上記の社説とは正反対で、読んでいて胸が熱くなる。 第79回の連載(二〇二二年六月号)は、東京都市大学理工学部原子力安全工学科4年の橋本ゆうきさんが登場した。橋本さんは原子力発電環境整備機構(NUMO)主催の、第三回私たちの未来のための提言コンテスト「どうする?高レベル放射性廃棄物」で最優秀賞を受賞している。 東京都江東区にある「夢の島」はかつてゴミの最終処分場だったが、いまでは熱帯植物園やスポーツ施設が立ち並ぶ夢の島に変わった。そう言う橋本さんは「原子力ムラというとマイナスのイメージで見られますが、もっと呼び名も含め、地域住民が誇りをもてるようなポジティブなイメージ戦略を展開すべきではないか」と述べる。 そしてさらに、国際原子力機関(IAEA)の廃棄物の定義から、次のように話す。 「放射性廃棄物は、化学的毒性をもつ廃棄物の処分と何ら変わらないので、これまで人類が経験してきた処分の延長線上にあると思う。放射性廃棄物のガラス固化体を地下深くに埋設するという手法は安全性もしっかりと担保できているはずだ。放射性廃棄物を再利用するという形の発想も必要だ。福井県の美浜原子力発電所を見学した際は、地域の人たちが自分たちの歴史や文化を守るという姿勢と心が感じられた。みなの合意形成には原子力に関する基本的な知識の共有も大切だ」(筆者で要約)。 空論的な発想もあるかもしれないが、事態をどう前進させるかに関して、熱き思いが伝わってくる。神恵内村の村長の心情は何だったか 過去には、最終処分に関する文献調査を受け入れた北海道寿都町の片岡春雄町長や神恵内村の高橋昌幸村長も登場した。文献調査を受け入れると国から二十億円の交付金が支給される。高橋村長は現在の公募方式などに対して次のように語っている。 「...二十億円で村民の命を売るのかと批判されてしまう。しかし、たった二十億円で神恵内村を売るつもりはないし、その金額が百億円になろうが、売るつもりはない。日本はこれまで原子力発電の恩恵を受けてきた。高レベル放射性廃棄物をどうにかしなければならないという意識を持っていたので、最終処分場問題に一石を投じるためにも、文献調査を受け入れる必要があると判断した」(筆者要約)。 この連載を読んで、高橋村長の真の胸の内を初めて知った。新聞はこういう心情をなかなか素直に報じない。高橋氏は「村では、文献調査に同意してくださる方のほうが多数を占めているのに、反対の声のほうが大きいこともあって、マスコミは反対意見ばかりを取りあげる」とも言っている。処分場をめぐる新聞記事がいかに偏っているかが分かる。連載をぜひ一冊の本に 九十六回もの連載の内容をここですべて紹介することは不可能だが、ざっと思い出すだけでも、以下のようなものがあった。 「処分場の候補地をエコツーリズムの対象にして、地域振興に結びつけたらどうか」「候補地を名乗り上げてもらうのではなく、国と第三者によって科学的な観点から適性候補地を選定すべきだ」「地層処分と地域振興にかかわれるファシリテーターとしての若い人材の育成にもっと力を入れるべきだ」「ハイテク都市として成功した米国のオースティン市のように、処分場のある地域に研究機関や民間企業を呼び、最先端テクノロジーの町として振興することは可能だ」。 一番新しい96回目の記事では、中澤高師・東洋大学社会学部教授が、放射性廃棄物の地層処分施設を建設しているフィンランドと、文献調査を受け入れた北海道神恵内村の事例を詳しく述べている。日本では経済産業省やNUMOが地層処分事業を推進しているが、フィンランドでは電力会社が推進しているという。 これまでの連載記事をすべて精査すれば、おそらく処分場をうまく選定する方策のヒントは、どこかの連載記事ですでに語られていることだろう。それくらい重厚な内容である。ぜひ、この連載をテーマ別に並べ替えて、一冊の本にしてほしい。だれにとっても、末永く参考にできる良質のテキストになるだろうと確信する。そして、行政関係者やメディア関係者にとっては必読の本となるだろう。出版社の出現を期待したい。

- 24 Oct 2023

- COLUMN

-

「社説ワースト3」その後 共通項は「福島への温かい眼差し」の欠如

二〇二三年九月二十七日 福島第一原子力発電所の処理水の一回目の海洋放出が無事終わり、近く二回目の放出が始まる。懸念された国内の風評被害はいまのところ、起きていない。だが、安心は禁物だ。メディアが風評に加担する恐れがあるからだ。以前に書いた「地方紙の社説ワースト3」は、その後、どう変わったのだろうか。いまなお「汚染水」にこだわり このコラムで今年一月、地方紙の社説を取り上げた。ワースト1は琉球新報の社説(二〇二二年五月二十一日)だった。当時、琉球新報は「『汚染水』放出は無責任だ」と主張し、「汚染水」という言葉を使っていた。それから一年余りたった今年七月四日の社説の見出しは「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」だった。「汚染水」から「処理水」に変わっていた。しかし、中身を読むと処理水という言葉について、「『希釈した汚染水』というのが妥当ではないか」となおも汚染水という言葉にこだわりを見せていた。 さらに、「中国政府の『日本は汚染水が安全で無害であることを証明していない』という批判を否定できるだろうか」と書き、中国政府の心情をくみ取った形で「汚染水」という言葉を使った。やはり何としても「汚染水」と言いたい心情が伝わってくる。 そして、放出が翌日に迫る八月二十三日の社説では、中国の輸入禁止措置にも触れ、「放出開始前の対抗措置は強硬な手段だが、それだけ懸念が根強いのだろう」と書き、ここでも中国の心情に寄り沿うかのような内容だ。さらに「いくら安全だと説明されても、放射性物質が及ぼす影響への恐れは簡単に払拭されない」と書き、海洋放出に納得できない心境を吐露する。 この八月二十三日の社説には、さすがに「汚染水」という言葉は出てこない。ここへ来て「汚染水」という言葉を使い続けると世論の反感を買うと考えたのだろうと推測する。「トリチウムが残る限り汚染水である」と言っていた昨年五月二十一日の社説に比べると、言葉の上では改善された跡が見られるが、社説の論調自体は依然として、海洋放出によって魚介類に影響があるかのようなニュアンスを伝えている。立憲民主党の一部議員と通底 中國新聞はどうか。昨年七月二十四日の社説では「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。…政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」と書いていた。まるで内部被ばくが起きるかのような論調だ。 一年余りたった今年八月二十三日の社説では、内部被ばくという言葉は出てこないが、相変わらず漁業者の反対を楯に「このまま放出に踏み切れば、将来に禍根を残す」と手厳しい。そして、「約千基のタンクが廃炉作業の妨げになっているのは確かだ」と言いつつも、「政府もIAEAも『国内外の原発の排水にも含まれる物質』と説明するが、通常運転の原発の排水と、デブリに触れた水では比較になるまい。トリチウム以外の放射性物質も完全に取り除けるわけではない」とやはり放射性物質の影響があるかのような主張だ。 「比較になるまい」という突き放した言い方がとてもひっかかる。この言葉から類推すると、中國新聞は「事故を起こした日本の処理水は海外の処理水に比べて危ない」と言いたいことが分かる。立憲民主党の一部議員は「海外の処理水と日本の処理水は異なる」という理由で「汚染水」という言葉を使い続けている。中國新聞は汚染水という言葉こそ使っていないものの、立憲民主党の一部議員と相通じる思考をもっていることが分かる。説明責任はメディアの側にある 中國新聞は九月四日の社説でも処理水問題を取り上げた。「処理水を巡っては、国際原子力機関(IAEA)が「国際的な安全基準に合致している」と評価したと殊更に強調するだけでは、好転しない。トリチウム以外の放射性物質も含まれる点や、その長期的な影響など、重ねて検討が必要な要素は多い。海洋放出が妥当なのかを検証しつつ、責任を持って説明を続ける姿勢が日本政府には求められる」と書く。処理水という言葉を使っているものの、長期的には処理水の影響が人や環境に及ぶかのような内容だ。 海洋放出が妥当かどうかはすでに政府内で検証され、政府は幾度も海洋放出の妥当性に関する説明を行ってきた。いまこの時点で中國新聞が「海洋放出が妥当ではない」と主張したいならば、その根拠を示す説明責任は中國新聞の側にある。海洋放出を批判する論説があってもよいだろう。だがそれを書くからには、どのような長期的な影響があるかについて科学的なデータを示しながら、詳しい情報を示してほしいものだ。「さすが中國新聞は違う」と科学者を唸らせるくらいの重厚な社説なら大歓迎である。 しかし、ただ脅すような言葉を並べているだけの主張では、福島産の魚介類に悪いイメージ、つまり風評被害をもたらすだけだ。海洋放出は社会的合意の問題 佐賀新聞はどうか。昨年七月二十三日の社説では、処理水について「トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」と書き、さらに「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としている…」と書いていた。 約一年たった今年八月二十三日の社説では、昨年の「地元の合意なしには放出はしない」という部分が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず…」となり、誤りだった「合意」は正しい「理解」という言葉に訂正されていた。ただ、どの読者もそうした知らぬ間の訂正に気づいていないだろうと思う。筆者は昨年と同じ共同通信の論説委員だ。 今回の社説は東京電力と政府への批判が大半を占めた。「…詳細な科学的、技術的な議論もないまま、三百四十五億円もの国費を投じて建設された凍土壁の効果も限定的だ。今回、過去の約束をほごにせざるを得なくなった最大の原因は、政府や東電が長期的なビジョンなしに、このようなその場しのぎの言説と弥縫(びほう)策を繰り返すという愚策を続けてきたことにある。…被災者の声を無視した今回のような事態を目にし、復興や廃炉を進める中で今後なされる政府や東電の主張や約束を誰が信じるだろうか。首相は今回の決断が将来に残す禍根の大きさを思い知るべきだ」。 海洋放出の問題は社会的合意の問題だとして、政府や東京電力の姿勢を批判するのはよいとしても、問題が科学的な評価ではないというならば、海洋放出に反対ではあっても、「福島産の魚介類に風評を起こしてはいけない。食べて応援しよう」くらいの一文があってもよさそうだが、この社説からは福島への温かい心情が全く伝わってこない。 不思議なことに同じ佐賀新聞でも、九月八日の社説は同じ処理水を論じていながら、論調はかなり違っていた。日本からの水産物の全面輸入禁止措置をとった中国に対して、「今回の中国の措置は、科学的根拠を欠き、貿易によって圧力をかける「経済的威圧」で、責任ある大国にふさわしい振る舞いにほど遠い。日本側が即時撤回を要求したのは当然だ。交流サイト(SNS)をきっかけに、中国から日本への嫌がらせ電話が殺到したのも常軌を逸しており、それを抑えようとしなかった中国指導部の姿勢も合わせ〝嫌中感情〟が増幅した…」と書いた。最後の筆者名を見ると、先に紹介した2つ(昨年七月二十三日と今年八月二十三日)の社説とは異なる記者だと分かった。同じ共同通信でも筆者が違うと、こうも論調が違うのかと驚くばかりだ。福島への温かい眼差しが見えない 今年一月のコラムでも書いたように、地方紙はおしなべて海洋放出に批判的なトーンが目立つ。北海道新聞は社説(八月二十六日)で「政府は風評被害で水産物需要が落ち込んだ際に、漁業者団体の一時的買い取りや冷凍保管を基金から全国的に支援するという。これでは問題の先送りだ。食卓に並ぶ見込みもつかぬまま金だけ渡すやり方は漁業者の誇りを傷つけよう。人材難に拍車がかかり水産業を衰退させかねない」と書いた。 政府はお金だけを渡すやり方をしているわけではない。各地でさまざまな支援イベントを行い、福島産などの水産物が食卓に並ぶよう努めている。北海道新聞の社説はどう見ても傍観者的である。水産業の衰退が心配なら、新聞社自らが支援キャンペーンをはって、漁業者が誇りをもてるようにすることのほうが大事なのではないだろうか。 地方紙の社説の多くを読んでいて常に感じるのは、すべての責任は政府や東京電力にあり、自分たち(メディア)は関係ないといった傍観者的な立ち位置だ。海洋放出に関して、「汚染」と書けば、結果的に「福島の海は汚染され、そこの水産物は危ない」という差別的なメッセージを送ることになるという想像力が足りないように思う。福島に自分の家族や友人・知人が住んでいたら、軽々に「汚染」と口にするだろうか。結局のところ、福島への温かい眼差しが足りないのだ。これが地方紙の多くの社説に見る最大の問題点だと悟った。

- 27 Sep 2023

- COLUMN

-

もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!

二〇二三年九月十三日 「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。泉氏の発言は歴史的な転換点 八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。 いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。 同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。 敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。 野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。 政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。 泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。 泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。トリチウムは核実験で一九六二年がピーク とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。 では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。 そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。 一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。 その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。核実験でも悪影響はなかったようだ では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。 ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。 核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。 「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。 核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。イオンの自主基準は七千ベクレル もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。 注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。 イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。 これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。 東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。

- 13 Sep 2023

- COLUMN

-

中国の理不尽な全面禁輸措置で「風評被害」の風向きが変わり始めた

二〇二三年九月一日 福島第一原発の処理水の海洋放出が八月二十四日、始まった。どの新聞を見ても、大きな懸念は「風評被害」だった。だが、中国が日本からの水産物輸入を全面的に禁止したことで、風向きが変わってきた。その後のテレビを中心とする報道を見る限り、今後の課題は国内の風評被害というよりも、いかに日本の国民が福島および国内産の水産物を買い支える連帯精神を発揮できるかどうかにかかってきたようだ。テレビのバラエティ番組が風評被害の抑制に貢献 毎週日曜日午前に放送されるTBSのジャーナリズム・バラエティ番組「サンデージャポン」(八月二十七日)を見ていて驚いた。風評を抑えようとする意図がはっきりと見えた番組構成だったからだ。日本からの水産物輸入を全面禁止した中国に対して、日本よりもはるかに多くのトリチウム量を放出している中国の原子力発電所の地図(フリップ)を見せたのだ。ゲストのタレント女性は「中国が日本よりも多くのトリチウムを放出していることを初めて知った。こういう情報をみんなが知ればよいのに」といった内容のコメントを寄せた。 さらに、同番組に専門家として出演した小山良太・福島大学教授は「通常の原子力発電所や再処理工場でもトリチウムは放出されている。これはあまり報じられてこなかったが」と話し、福島だけが特別ではなことを強調していた。 驚きは続いた。実業家の堀江貴文氏が自身のYouTubeチャンネルで、「アホが大騒ぎしている。こいつら本当に頭が悪すぎて、薄めるっていう概念が理解でないみたい。…お前ら中学からやり直せ。化学の教科書を読め…」と、内外の海洋放出批判を一喝する映像を公開したのだ。同映像は「サンデージャポン」の中でも紹介された。個人的な印象だが、堀江氏が怒りをあらわにしてまで、処理水の安全性に問題はないと訴える姿は、風評を打ち消す効果がかなりあると感じている。堀江氏があそこまで怒るからには、自身の意見に相当の自信があってのことだろう。この堀江氏の映像はエンタメ系やスポーツ新聞系のネットニュース(写真参照)でも紹介された。この威力は無視できないほど大きいだろう。 週明けて、八月二十八日に放映されたTBSの「ひるおび」でも処理水問題が特集として取り上げられた。番組全体のトーンは、中国が科学的根拠を無視して、無理難題を押し付けてくるという印象を伝えたように思う。ゲストの若い女性が「処理水(トリチウムの濃度)が国際基準を下回っていることはIAEA(国際原子力機関)も認めている。国際基準を守っているのに、なぜ中国はここまで批判してくるのか」といった内容のコメントを話した。 聞いていて、「中国だって、トリチウムを海へ放出しているのに、日本に文句をいう資格はないよね」といったメッセージに聞こえた。そこまで中国が文句をつけるなら、中国に依存せずに日本国内で水産物を消費すればよい。そんな気持ちを生じさせる番組だった。 これらの放送は、専門知識のない一般視聴者に対して「処理水は心配なさそうだ」という十分なメッセージを送ったのではないか。中国の強硬措置で連帯心喚起か? 風評被害は一般に、国内の大手スーパーなどによる「福島産の魚介類を販売しない」といった具体的なアクションと、それに同調するメディアと、消費者の連鎖が重なって生じる。ところが今回は、新聞やテレビ報道を見ている限り、そのような動きは一切出ていない。逆に、中国の理不尽な輸入禁止措置がオモテに出てきたことで、「負けてなるものか!」と、団結心を呼び起こすような声が強い。 現に、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はフジテレビ『日曜報道THE PRIME』(八月二十七日)で、強硬な中国に対して「武力を使わない、ある意味、中国との戦(いくさ)ですよ。いままで日本は、こういうときに黙っていたけど、ここは絶対に勝たないといけない」と持論を述べた。橋下氏は、「僕、ホタテ大好きなんで、食べますよ。国民のみなさん、朝昼晩、必ずホタテをひとつ食べるとか、給食で使うとか」とも述べている。これを機に食料安全保障を強化することも可能だという見解はSNSで賛同が多かったようだ。 今回の中国の強硬措置で多くの日本人は、橋下氏と似た気持ちになびいたはずだ。何を隠そう、私も同様の気持ちを抱いた。 いまこそ日本は連帯心を発揮すべきだといったトーンは、八月二十八日夜に放映されたNHKの「クローズアップ現代」の処理水特集でも見られた。桑子真帆キャスターの「今後、日本はどうすればよいか?」との問いに対して、開沼博・東京大学大学院情報学環准教授は「中国への水産物の輸出額は千六百~千七百億円なので、国民一人が福島産の魚介類を一年間で千六百~千七百円、余分に買えばよい」と提案した。 この極めて分かりやすい具体的な提案を聞き、「そうだ。その通りだ!」と拍手喝采を送りたい気持ちになった。新聞はもっとこういう具体的な提言を盛り込んだ記事を、どしどし載せるべきだと感じた。 福島への応援を呼び掛ける訴えは、八月二十六日に放映された読売テレビの報道番組「ウェークアップ!」でも見られた。キャスターの野村修也・中央大学法科大学院教授は中国の禁輸措置を念頭に「いまこそ福島産魚介類を対象に、Go To Eat キャンペーンをやるべきだ」と提唱した。全くその通りだ。 岸田首相はいますぐ、「福島産魚介類を対象に大々的に『Go To Eat キャンペーン』をやります。みなさんの力で福島の復興を支えましょう」と強烈なメッセージを発信すべきだろう。その力強いリーダーぶりを見せれば、支持率も上がるだろう。朝日新聞や毎日新聞も 新聞は相変わらず、これまで述べてきた通り、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞の三陣営と読売新聞、産経新聞の二陣営に分かれ、前者の陣営は放出反対を訴える漁業者の声を大きく取り上げている。しかし、中国の傍若無人ぶりが見えてきたことで様相は少し変わってきた感じがする。 朝日新聞は八月二十五日付朝刊で、処理水放出に反対する漁師や市民団体の動きとともに、風評被害を防ごうとする企業の活動についても、三つの事例を二段見出しで紹介した。これまではあまり見かけなかった記事だ。 毎日新聞の社説(八月二十六日)は、中国が水産物を全面禁輸したことに、明確に反対する主張を載せた。その理由が面白い。「トリチウムを含む水は、中国など各国の原子力施設から海や河川に放出されている」と書いた。中国がトリチウム水を放出していることをもっと以前から大々的に書いてほしかったが、さすがに中国の身勝手な振る舞いがここまでくると「中国もトリチウムを放出しているじゃないか」と言いたくなるのだろう。そして、同社説は「国際原子力機関(IAEA)は包括報告書で国際的な基準に合致すると処理水の安全性にお墨付きを与えている。日本政府は専門家による協議を呼びかけてきたが、中国は拒んできた」と書いた。一般的に新聞は「お墨付き」という言葉を否定的かつ皮肉っぽく解釈して記事を書く習性がある。ところが、中国の理不尽さに対抗するための武器として、この社説ではIAEAのお墨付きという言葉を肯定的にとらえている。 やはり中国の全面禁輸措置は日本人の連帯心に火をつけたのではないか? もはや国内の風評被害云々よりも、威圧的な中国に負けてなるものかとの気持ちが強くなっている。私のように、「福島産を買って応援したい」と思っている人は多いはずだ。ただ、いつ、どこで、どういう支援イベントがあるかが分からない。新聞はぜひとも、具体的な支援イベントの告知をどしどし載せてほしい。いまこそ新聞の力を見せるときだ。

- 01 Sep 2023

- COLUMN

-

日韓の信頼回復へ向けた一歩となり得る処理水問題

広島におけるG7サミット最終日の5月21日、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水海洋放出計画に関し、科学的な調査を行う韓国の視察団21人が来日した。5月7日、シャトル外交の復活を期し訪韓した岸田文雄首相に対して、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が提案したものだ。団長を務める韓国原子力安全委員会の劉国熙委員長は、仁川空港を出発する際、「科学的根拠に基づき、安全性を確認する」と語っていた。合理的な判断を重視する尹錫悦大統領の姿勢を反映したコメントと言えるだろう。条約、約束、そして科学をベースとした外交は、相手国にとって予見可能性が高い。しかしながら、日本の立場に立って考えると、文在寅(ムン・ジェイン)前大統領の治世は、感情が外交を支配しており、想定外のことが当たり前に起こる5年間だったと言えるのではないか。文前大統領は、2015年12月28日の旧従軍慰安婦に関する日韓合意を「政府間の公式な合意」としつつ、日本政府の出資で設立された『和解・癒やし財団』を断りなく清算した。また、2018年10月30日、韓国大法院が旧徴用工の方による日本企業への賠償請求を認める判決を下した後も、文政権は日韓関係打開のため努力したとは思えない。さらに、2018年12月20日には、日本の排他的経済水域内(EEZ)において、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを照射する事件が起こった。こうした韓国による不可解な行為が繰り返されるなか、日韓両国の緊張関係が色濃く反映されたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の処理水に関する韓国側の対応だろう。科学に基づく合理的な判断ではなく、憶測や不確かな情報に敢えて重きを置いた感情的なムードにより、韓国側から日本への批判が繰り返されてきた。そうしたなか、尹政権が派遣した今回の専門家集団が、純粋に科学的見地からどのような判断を示すのか注目される。トリチウム水に関する世の中の誤解現在、世界的に広く使われている軽水炉の場合、沸騰水型炉(Boilling Water Reactor)、加圧水型炉(Pressurized Water Reactor)の何れにも「水(Water)」の文字があるように、原子炉内における中性子の減速、原子炉の冷却やタービンの回転には水(水蒸気)が使われている。したがって、日本の原子力発電所は全て取水が容易な海沿いに建てられてきた。福島第一の深刻な事故は、周知の通り、東日本大震災による揺れで原子炉が破損したことが主な原因ではない。原子炉は概ね問題なく停止したことが分かっている。しかし、津波で電源が破壊され、取水用ポンプが稼働しなかったため、原子炉に冷却用の水を供給できなくなった。それが炉心溶融を起こした最大の要因である。事故後の福島第一においては、1~4号機に核燃料がデブリ(破片)として残っているため、徐々に減衰するものの、放射性物質の崩壊熱のために、常に水による冷却を継続しなければならない。この水は必然的に高濃度の放射性物質を含む。また、一般に原子力発電所の地下には地下水が流れており、雨が降れば雨水も所内の地面に染み込むため、正常な稼働時においてもこれらの水の漏出により管理区域外が放射性物質に汚染されないよう厳重に管理することが重要だ。福島第一の場合、事故による原子炉の破損で地下水や雨水も高濃度に汚染されていることから、水処理の難易度が著しく高まった。そこで大きく分けて2つの手が採られたのである。1つは原子炉建屋への地下水・雨水の流入を食い止めることだ。原子炉建屋周辺の地中に凍土壁を設けることや、山側から海へ地下水のバイパスを作り海洋放出を図った。その結果、1日の汚染水発生量は対策前には500㎥を超えていたものの、最近では100㎥程度へ抑制されている。もう1つの手段が、多核種除去設備(ALPS=Advanced Liquid Processing System)の活用である。高濃度汚染水には人体や生態系に甚大な影響を与えるセシウム、ストロンチウムなどの放射性物質が含まれている。ALPSはそのうちの62核種をほぼ取り除くことが可能だ。ただしトリチウム(三重水素=T)は除去できず、福島第一ではこの状態の水を「ALPS処理水」として発電所内に設けられたタンクに貯蔵している。今年5月18日現在その量は、処理前および処理途中の「処理途上水」と 合わせて133万㎥となり、敷地に建設されたタンクの容量の97%に達している(図表1)。ALPSでの除去が困難であることが示す通り、処理水からトリチウムを完全に取り除くには巨額の費用が必要だ。一方、大幅に減速したとは言え処理水は日々積み上がるが、タンクの建設には敷地面積など物理的な限界がある。さらに、天災やタンクの老朽化などによる管理されない形での漏出のリスクも高まりかねない。当然、なんらかの方法で最終処分を開始する必要がある。トリチウムは自然界にも存在し、放出するβ線は紙1枚を透過することができない。体内に取り込まれた場合でも、トリチウムは水と同じように体外へ排出されるため、体内で蓄積・濃縮されないことが確認されている。2011年10月13日の会見において、フリージャーナリストが1996年のO-157問題が起こった際、厚生大臣時代にカイワレ大根を食べた菅直人首相(当時)の例を取り上げ、内閣府の園田博之政務官(同)に「飲んでみませんか」と迫ったことがあった。同月31日の政府・東京電力の統合対策室の合同会見で園田政務官は「私が飲んだからといって安全性が証明できるわけではなく、意義はない」としつつも、滅菌処理したコップ一杯の処理水を飲んでいる。ちなみに、ここが一般的な誤解の根源とも言えそうだが、トリチウムは福島第一が事故を起こしたから海洋放出が必要になったわけではない。原子力発電所が正常に稼働している状態において、発電の過程で発生するトリチウムは海洋、大気中に放出されてきた。人体を含む生態系、環境には影響が極めて小さいからだ。日本の原子力規制委員会は早い段階から、ALPSによる処理水について、十分に希釈した上での海洋放出を最も合理的としてきた。更田豊志委員長(当時)は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(処理水の)放出である限り、環境への影響、健康への影響等は考えられない」と説明している。この時、記者による「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し、同委員長は即座に「おっしゃる通り」と回答した。さらに、資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、2020年2月10日に発表した『報告書』により、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」としている。この報告書は、同年4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価された。そうした経緯があり、2021年4月13日、菅義偉内閣(当時)は処理水の海洋放出を閣議決定したのだ。この決定を受け、同年12月21日、東京電力は原子力規制委員会に対し、2023年における海洋放出の開始へ向けた実施計画の承認を申請した。 国際問題化した「社会的影響」トリチウムを含む処理水の海洋放出は、科学的には人体、生態系への影響がないとされている。そもそも、同質の水は稼働中の原子力発電所において排出されてきた。残った課題はエネ庁の小委員会が指摘した「社会的影響」だ。これには2つの問題が含まれている。その1つは福島県の県民、農産物、水産物が受ける可能性のある風評被害だ。福島県産の食品については、香港、マカオを含む中国が広範に輸入を規制している他、韓国、台湾は一部の輸入を停止している。また、EU、スイス、ロシアなど7か国・地域は、検査証明の添付を義務付けてきた。事故直後に規制を発動した43か国・地域は既にそうした規制を撤廃したが、まだ12の国・地域には規制が残っているのだ。処理水の海洋放出による新たな風評被害のリスクが、地元の根強い拒絶反応の背景であることは間違いない。もう1つの問題は、韓国、中国など周辺国の厳しい反発だ。この両国は、トリチウムを含む処理水を「汚染水」と呼び、日本政府による海洋放出を厳しく批判してきた。もっとも、これまで科学的な観点からの論拠は示されていなかった。トリチウムについては、韓国、中国の原子力発電所も海洋放出している。韓国原子力水力発電の資料によると、2021年における4原子力発電所の放出量はいずれも福島第一のALPS処理水放出計画における放出量を上回っていた(図表2)。また、韓国海洋科学技術院、原子力研究院の共同研究チームが今年4月16日に韓国防災学会学術発表大会で示したシミュレーションでは、トリチウムが済州海域に流入するのは放出から4~5年後((海水の希釈効果は大きく、既に存在している海水中のトリチウム濃度との区別は難しいと言われている。このシミュレーションのように自国海域への流入を検出することは極めて難しいだろう。))とされた。また、10年後の濃度は1㎥当たり0.001ベクレルで、分析機器で検出することが難しいレベルになると説明されている。韓国において左派系と言われるハンギョレ新聞(電子版)によれば、韓国の共同研究チームはこの結果について、中国天然資源部第1海洋研究所が2021年に実施したシミュレーション、及び清華大学研究チームが2022年に行ったシミュレーションに「類似した結果」との認識を示したとのことだ。日本と利害関係のない科学者による個々に独立した研究結果が同じような結論に達しているのは、信頼性が高いと言えるだろう。なお韓国では現在、8サイト・25基の原子炉が稼働している。そのうち、7サイト・19基は日本海沿岸に立地しており、先述の通りトリチウムを海洋に放出している。そこから推測するに、日本の排他的経済水域(EEZ)には福島第一がこれから放出する想定量よりはるかに多いトリチウムが流入しているのではないだろうか(図表3)。韓国が不安を持つとすれば、ALPSが東京電力および日本政府が公表している性能を発揮しているのか、そしてトリチウムの海洋放出にあたり計画が順守されるのか──この2つの疑問が背景と推測される。韓国の野党である共に民主党など反日色の強い政党、団体は、この件に関し日本政府の「デタラメなデータと主張」(ハンギョレ新聞)への懸念を繰り返し批判してきた。したがって、専門家で構成する韓国の視察団のもたらす科学的な報告が、非常に重要な意味を持つことは間違いない。福島第一を訪れたこの視察団が特に重視するのはALPSの性能だろう。どのような評価が下されるのか注目される。 大きな一歩と重い責任5月31日、IAEAは“IAEA Review of Safety Related Aspects of Handling ALPS-Treated Water at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station(福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の取り扱いの安全性に関するIAEAレビュー)”を発表した。その結論は、“The IAEA notes that these findings provide confidence in TEPCO's capability for undertaking accurate and precise measurements related to the discharge of ALPS treated water(ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEAは調査の結果、信頼に足るとの結論に達した)”としている。韓国の尹錫悦大統領は、これまで福島第一の処理水問題に関し、科学的見地を重視する姿勢を繰り返してきた。IAEAの報告書、そして今回の視察団の調査結果により、韓国政府が「汚染水」との表現を公式に「処理水」と変えれば、福島第一の廃炉工程が大きな峠を一つ乗り越えると共に、日韓関係の改善はさらに大きく進むことになるだろう。また、仮に韓国が「処理水」との立場を取った場合、処理水の海洋放出に表立って反対するのは中国、そして北朝鮮などに限られることになる。韓国が科学的見地から海洋放出を受け入れるとすれば、この問題に関して中国は振り上げた拳の降ろし方を考えなければならなくなるのではないか。岸田政権は、2050年におけるカーボンニュートラルの達成へ向け、原子炉の再稼働のみならずリプレースを容認するなど、東日本大震災以降の政府の原子力に対する姿勢を数歩前に進めてきた。それは、地球温暖化対策と電力の安定供給のバランスをとる上で、日本には原子力が欠かせないとの判断に基づくと見られる。そうしたなか、福島第一における処理水の問題は、これまで、韓国、中国などの批判が日本国内にも伝わり、エネルギー・原子力政策に一定の影響を与えて来たと言えるだろう。かならずしも科学的根拠に基づいたとは言い難い感情論による「社会的影響」への懸念論が、日本のカーボンニュートラル戦略の制約要因となっていた感は否めない。6月中にもまとまるとされる韓国視察団の報告内容、それに対する尹政権の対応は、今後の日本の原子力政策に大きなインパクトを与えるのではないだろうか。また、韓国が処理水の海洋放出を受け入れるとすれば、日本政府、東京電力は、国内漁業関係者、国民だけでなく、同国に対しても重い責任を負うことになる。信頼を裏切ることがないよう、安全に処理水の放出が進むよう万全の態勢で臨まれることを期待したい。

- 09 Jun 2023

- STUDY

-

「福島」をためらう消費者は過去最小だが、報道の援護なし!

二〇二三年五月十九日 福島第一原子力発電所の処理水の放出がいよいよ目前に迫ってきた。ことの成否は消費者の意識次第だが、タイミングよく今年三月、消費者庁が「風評に関する消費者意識の実態調査」(第十六回)を公表した。とても重要な調査結果なのだが、ほとんど報道されていない。たとえ地味な結果でも、メディアはもっと現状を伝えてほしい。「福島産をためらう」は過去最小 処理水が実際に海へ放出された場合、最も注目されるのが、どのメディアも再三報じているように風評被害が生じるかどうかである。消費者が福島産の食品を従来通りに買ってくれれば、風評被害は発生しない。そこでポイントとなるのが、どれだけの消費者がいまなお「福島産食品を避けたい」と思っているかどうかである。 その重要な指標となる意識調査が今年三月十日、消費者庁から公表された。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、第1回(二〇一三年二月)の調査では「福島」を挙げる人が一九・四%もいた。ところが、今年一月(第十六回)の調査では五・八%と過去最小に減った。 放射性物質を理由に購入をためらう産地として、東北(岩手、宮城、福島)を挙げる人の割合も同様に減り、二〇一三年の一四・九%から、今回は三・八%に減った。安全な情報は国民に届かない これらの数字を見ていると、スーパーなどで放射性物質を理由に福島産や東北産を避ける人は確実に減っていることが分かる。こういう調査結果こそ大々的に報じてほしいのだが、新聞を見ていてもほとんど報じられていない。 「福島産が危ない」といったニュースは瞬時に流れるが、安全だというニュースはなかなか国民に届かない。「そもそもニュースとはそういうものだ。記者とは危ない情報を好む職業だ」といってしまえば、身もふたもないが、処理水の放出が目前に迫ったいまだからこそ、逆に安全な情報にニュース価値があるはずだ。どうもいまの記者の感度は鈍いと言わざるを得ない。 どの新聞の記者たちも処理水の放出で最大の懸念は風評被害だと書いてきた。ならば、風評被害が生じにくい空気が醸成されつつあることは喜ばしいことなのだが、記者にとって「喜ばしいことはニュースとしておもしろくない」となってしまう。風評被害の解消にはメディアの的確な報道が欠かせない。にもかかわらず、安全な情報をシャットアウトしてしまう。こういう記者のスタンスでは、やはり風評被害の解消は難しいのではないかと思いたくもなる。「検査知らない」は最高の六三% 一方、福島県ではいまも魚介類や食品の放射性物質の検査は継続して行われている。その結果も公表されているが、地味な話題のせいか、最近ではほとんど報じられない。その弊害は今回の調査結果にも表れた。 食品中の放射性物質の検査が行われていることを「知らない」と答えた人の割合は、二〇一三年の二二・四%から徐々に増え、今回はなんと過去最高の六三%にはね上った。「検査結果を知らない」ということは、よい意味に解釈すれば、もはや放射性物質のことは気にしていないということになるのだろうが、そういう無意識に近い状態のままだと突如、危ない情報が飛び込んでくると一気にひっくり返る恐れがある。 福島県の農林水産物のモニタリング検査結果(二〇二二年度)によると、米、野菜、果物、肉類、水産物など四七〇品目で一万二六四件が検査されたが、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルを超えた件数は、牧草・飼料作物の一件だけだった。もはや福島産を気にする理由は全くない状態になっている。こうした地味な調査結果を伝えるのが記者の仕事である。いや記者にしかできない仕事である。その自覚がいまこそ必要だろう。流通事業者の存在意義を示すとき 風評被害の解消に欠かせない存在として、記者以外に見逃せないのが流通事業者である。特に大手スーパーの存在意義は大きい。 もう昔の話になるが、一九九九年に埼玉県所沢市でダイオキシン騒動があった。所沢産のホウレンソウが焼却場由来のダイオキシンで汚染されているというニュースが民放テレビ(テレビ朝日)で流れた。この問題が一気に大きな話題となったのは、大手スーパーが所沢産ホウレンソウの取り扱いを中止したときだった。大手スーパーが取引を中止すれば、当然ながら、記者たちは「危ないネタ」に喜び勇んで駆けつけ、ビッグニュースに仕上げる。以来、ハチの巣をつつくような大騒ぎになった。 この問題は結局、訴訟になり、五年後の二〇〇四年、テレビ局が謝罪し、和解金一千万円を支払うことで終決を見た。深く考えることなく、危ないニュースに飛びつく報道のDNAに警鐘を鳴らす事件でもあった。 結論。処理水の放出にあたって、過去の経験から学ぶべきことは何だろうか。 まず記者は現状を冷静に伝えること、そして安全な情報はたとえ地味ではあっても国民に伝える価値があることを自覚して報じることだ。 一方、流通事業者は風評被害の火付け役になりうる自覚をもち、福島産食品をしっかりと店の棚に置いてほしい(もちろん科学的に安全だという条件付きだが)。店に福島産食品があれば、あえて買うことで福島を応援する消費者もいるだろう。店にモノがなければ、選びようがない。記者と流通事業者が「風評被害を生じさせない」という意識をもつことこそが、処理水放出の成否を握っているのではないだろうか。

- 19 May 2023

- COLUMN

-

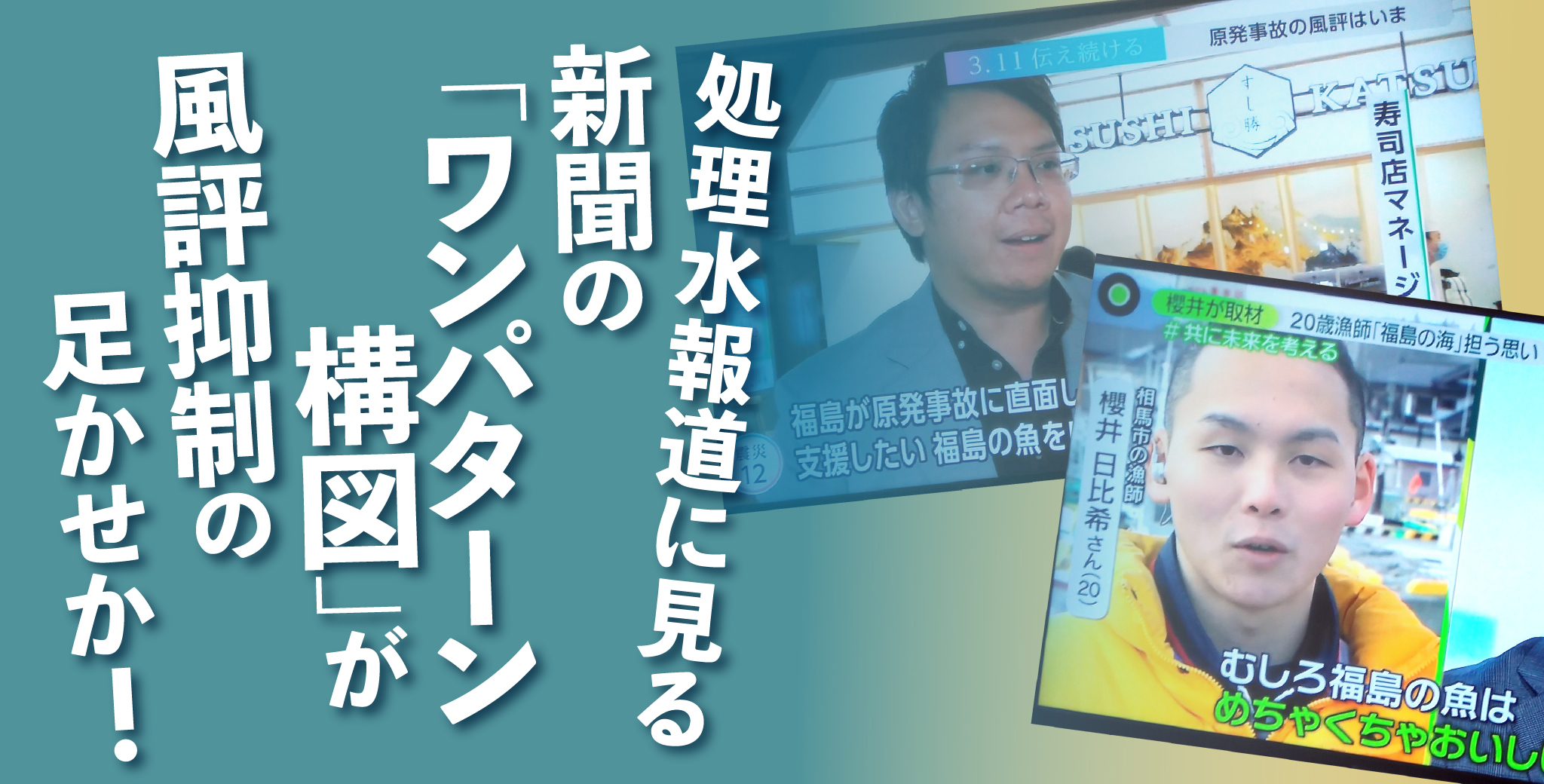

処理水報道に見る新聞の「ワンパターン構図」が風評抑制の足かせか!

二〇二三年三月十七日 一〇〇〇回の説明会 福島第一原発に溜まる処理水の放出に関する最近の新聞記事を読みながら常に感じるのは、報道の構図が以前と全く変わらないことだ。悪く言えば、どの記事も代わり映えのしないワンパターン記事なのである。 処理水に関する報道舞台に登場する役者は、主に政府、東京電力、漁業関係者、国民(消費者)、流通事業者、学者、メディアの7人だ。大半の新聞記事では、役者たちの役割は決まっている。政府と東京電力に対しては、「風評の払しょくに向けて、もっと努力すべきだ」という役割が与えられ、国民は「不安と風評への懸念を表明する」立場であり、漁業関係者は「反対」を表明する位置づけだ。福島の食品を扱う食品流通事業者の役割はきわめて重要だが、登場頻度は低い。学者は媒体の性格に合わせて、安全と言ったり、危ないと言ったりする役目だ。メディアはこれらの役者の声を聞いて、「風評への懸念は根強い。国民の理解は不十分だ。政府はもっと国民の理解促進に努めるべきだ」と書き立てて騒ぐだけである。まとめ役のメディアがまるで他人事のように記事を書いているせいか、ワンパターン記事が量産されているのが実情である。 こうした報道の構図が続く限り、風評の解消は難しい。読売新聞は三月八日付朝刊の「東日本大震災12年 新たな課題③」で、政府はこれまでに正しい知識や理解を広げる説明会や座談会を約一〇〇〇回も開いてきたと報じていた。政府や東京電力がここまで努力しても、風評被害の懸念がなくならない背景には、報道に何か構造的な欠陥があるのではないか。記者の突っ込み不足 まず気づくのは、記者たちが風評を抑えるためにどういう情報を出せばよいかを真剣に考えていないことだ。風評を抑える役目はあくまで政府と東京電力であるといった報道の構図があるのだろう。 ところが、ここへ来てややトーンが変わってきた兆しが見えた。読売新聞は三月八日付朝刊で野崎哲・福島県漁連会長の談話を載せた。「放出は了解できない」とした上で「廃炉が確実に進むことが重要だ。極端な対立構造にするつもりはない」との見方を載せたのだ。これまで漁業関係者の言葉はたいてい「断固反対」だったが、「極端な対立構造にするつもりはない」というコメントは新鮮であり、何かしら前進へのシグナルにも思えた。 残念なのは、記者の突っ込み不足だ。「対立構造にするつもりがない」という言葉を聞いたならば、「では、どういう着地点、解決策を考えているのか」を聞き出して、提案型の記事にしてほしいのだが、その突っ込みがない。 仮にこの記事をきっかけに関係者が歩み寄れる接点が見つかれば、記者冥利に尽きると思うが、こういう問題解決型の記事を記者は志向していないようだ。「反対ばかりもしていられない」の先は? 同様のことは朝日新聞の記事でも見られた。今年二月二十六日付朝刊で「近づく海洋放出、福島の葛藤」との見出しで風評懸念を報じたが、私の注意を引いたのは、漁業者が「海洋放出には反対だ」とする一方、「ただ反対ばかりもしていられない」との言葉だった。記者が「反対ばかりもしていられない」という漁業者の気持ちを載せたということは、おそらく記者も同じような思いを抱いたに違いない。ならば、何をすればよいのかをさらに漁業者に尋ね、その思いを記事にしてほしかったのだが、その肝心な点がない。 せっかく漁業者の「反対ばかりもしていられない」という肯定的な話を引き出したのだから、何か建設的な提案を漁業者から引き出して報じてもよさそうだが、記者はそれ以上深く突っ込んでいない。NHKはお手本のような報道だった もはや新聞記事には風評の払しょくは期待できないかと諦めかけていたときに、NHKが風評を抑えるお手本のようなニュースを流した。 それは三月九日夜のNHK「ニュースウオッチ9」の処理水に関するニュースだった。これは明らかに風評被害を食い止めようとする記者の熱い意志がひしひしと感じられる構成だった。前述の新聞報道と明らかに異なるのは、消費者や流通事業者が福島産の魚を肯定的に受け止めている光景を大きく取り上げたことだ。東京都内で行われたイベント紹介で、女性2人が「原発のイメージとか関係なく、福島の美味しいものは積極的に食べておきたい」と笑顔で話す内容を流したのだ。 さらに東南アジア諸国からの輸入規制も緩和されている様子を伝え、タイのすし店のマネージャーが「支援したい福島の魚を自信をもって提供したい」と語り、それを美味しそうに食べる女性まで映し出した。また、福島県の小名浜魚市場を視察した流通事業者の姿も追い、飲食店のプロデューサー2人が「ここまで徹底して安全性を確かめていることを伝えていくことは協力できる」と語る感想も報じた。新聞と異なり、テレビの映像のインパクトは強い。 このNHKのニュースからは、風評被害を止めるのは政府と東京電力の役割だといった固定観念が見られない。若き漁師の熱きメッセージ さきほどのNHKのニュースに感心さめやらぬ中、今度は三月十三日夜の日本テレビ「news zero」で、福島の漁師から頼もしい言葉を聞き、胸が熱くなった。 同番組は、トリチウムを含む処理水は世界中の原子力施設から海などに放出されているという地図を見せたあと、タレント・俳優の櫻井翔氏のインタビューに応じた福島の若き漁師(20歳)を映し出した。その漁師が「『福島の魚嫌だ』という人がいるかもしれないけれど、福島の魚は実際に食べてみると安全で、メチャクチャ美味しい」と熱く語ったのだ。 福島の魚に抵抗感をもっている人をはねつけるのではなく、そういう不安な感情に寄り沿って共感しながらも、「でも、福島の魚は安全だし、絶対に美味しい」という自信あふれるメッセージを発信したのだ。私がメディアの世界で漁業関係者に期待していたのは、この青年のような言葉だった。 海洋放出に反対する国民の気持ちも理解できるが、それでも「福島を支援してください」という温かいメッセージを届けることが共感を得るのだ。あの青年を見ていて、私は福島の魚を大いに応援したいという気持ちになった。これこそが共感を呼ぶニュースだ。新聞に見られる傍観者的なニュースとは正反対である。 とはいえ、「風評の解消に努めるべきは政府と東京電力であり、なぜ国民や漁業関係者がそれに協力しなければいけないのか」という疑問を持つ人もいるだろう。しかし、いくらSNSが発達しているとはいえ、政府がTwitterやYouTubeなどで福島の情報や動画を流したところで国民に届く情報量はたかが知れている。やはり、いまなおマスメディアの役割は大きい。 新聞をはじめ、メディアの主要な役割は政府の権力が暴走しないよう監視することだと心得ているが、こと風評の抑制が目的なら、メディアと政府が対立する必要はなく、ともに連携してもおかしくないはずだ。処理水の海洋放出が始まれば、おそらく中国や韓国から『福島産の魚介類は危ない』といった声が上がるだろう。そうした海外からの圧力をはね返すためにも、新聞はもっと風評への懸念解消を志向した記事を心掛けてほしい。

- 16 Mar 2023

- COLUMN

-

信頼なき安全への挑戦

「東日本大震災の後、原子力は信頼を回復できたのか」この12年間、私たちはこの問いを幾度となく口にし、耳にしてきました。そしてその問いに対する「まだ十分ではない」「さらなる努力が必要」という回答もまた、繰り返されてきたように思います。では将来原子力は、震災前と同じだけの信頼を人々から得る日が来るのでしょうか。私は、それは難しい、と感じています。それは原子力が危ないものだから、とか、関係者の努力が足りないから、という意味ではありません。今、世界中で「世間に信頼される組織」という存在自体がなくなりつつある、と感じるためです。メディア民主化の時代、大衆の信頼を得るための努力を、どこまで続けるのか。私たちはそのことを見直さなければならない時に来ているのかもしれません。アラブの春、福島の春2010年、中東・北アフリカ諸国では、「アラブの春」と呼ばれる同時多発的な反政府デモが勃発しました。この民主化運動が国境を超えて一気に広まった背景には、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)によるリアルタイムの情報共有能力の強化があると言われています。それまでハコの中でツブやく遊び、と見られてきたSNSが、現実社会の革命や政治にも力を及ぼすようになった。福島第一原子力発電所事故は、そのような「メディアの民主化」時代の幕開けに起きた災害でした。その結果福島では、放射能についての真偽入り乱れた情報がSNSを介して一瞬で拡散し、世界規模の不安と風評被害をもたらしています。私がSNSの影響を実感したのは、震災5年後に、福島県内のある対話の会に出席した時のことでした。そこにいらした70代の参加者が、会の最後にこんな感想を述べられたのです。「私は今日初めて、『甲状腺がんが増えているかもしれない』という説があることを知りました。」その方は夫婦二人暮らしでSNSとは無縁であり、普段の情報源は新聞とNHKニュースのみだったそうです。実際、甲状腺検査についての議論がマスメディアで報道されるようになったのは、震災6年後の2017年頃からのことのようです。自分の目からはとても大きく見えていた社会問題も、実はインターネットの中でのみ起きていることがある。そう思い知らされる出来事でした。「全員勇者」の世界マスメディアに比べてSNSが特に力を発揮するのは、二項対立の議論、とくに人々が権力や権威に反対する「対立の連合」((ウルリッヒ・ベック「世界リスク社会論」(ちくま学芸文庫).P116))を形成する時だと思います。この連合は明確な形を持たず、大きさすら分からない匿名の集団として存在するため、容易には消滅しません。その在り方はテロ組織にも似ていますが、それ以上に厄介なのは、この連合が「ある存在(意見)に対立する」という目的のみを共有し、それ以外の統一性は皆無であることも多い、という点です。言い換えれば、人々は各々が勇者となって巨悪と戦っている、というストーリーこそを共有しているように見えます。その結果、いくら個々のつぶやきを論破しても、それに更に対抗する匿名の英雄たちがどこからともなく現れ続けることになります。それは現実世界の権威を破壊する「メディアの民主化」の一番の強みでもあり、また社会問題でもあるでしょう。貢献と感謝が生む不信運動「そんなネット上のつぶやきなど無視して、現実世界で貢献していれば信頼は得られる」現場感覚を持つ方の中には、そう考える人も多いと思います。実際に、地域の創生・支援活動への貢献と感謝、という実体験を求めて福島県を訪れる方々は少なくありません。しかし、もしそれを「業界が世間の信頼を取り戻すための投資」と考えるのであれば、それはおそらく間違いでしょう。たとえば地元ではこんな声を聞いたこともあります。「イノベーションコーストとか再エネとか色々やっているみたいだけど、結局ヒラメ御殿やイチゴ御殿の代わりに再エネ御殿が建つだけでしょ」「スタッフ個人はいい人がいるかもしれないけど、会社はそんな人を利用しているだけ」この程度の不満の声はいつの世も聞かれたものでしょう。しかし今が昔と違うことは、そのつぶやきがSNSをエコーチェンバーとして、意外な大きさで社会へ拡散し得る、ということです。どんなに地元に貢献し、地域の信頼を得ても、いやむしろその活動が耳目を引くほど、SNS上ではそれに対する不信を煽る発言も同時に増えてしまう。そう考えれば、このようなネットワーク上の「大衆」に対し、これまでのマスメディアを用いた宣伝などで「信頼を得る」ことが難しいことが分かります。信頼なき安全の形今ある原子力への不信は、確かに福島の災害が引き金となっています。しかしその不信は、どんなに地元の信頼を得ても根本的にはなくならない、というのが私の考えです。この1年間、ウクライナ戦争や石油価格の高騰により、ベースロード電源としての原子力発電が急速に見直されつつあります。これを「原子力が人々の信頼を再び勝ち取るチャンス」と眺めている人もいるかもしれません。しかし古き良き企業像が失われている今、原子力が「信頼される正義の味方」となる時代は来ないのではないでしょうか。復興は「復旧」ではない。それは恐らく、被災地だけではなく原子力の世界でも同じことでしょう。「大衆の信頼」という概念が失われつつあるこの時代の、新たな安全の形。今私たちはそんなイノベーションの機会に直面しているのかもしれません。

- 17 Feb 2023

- COLUMN

-

いよいよ処理水の海洋放出 不安を煽る地方紙の社説ワースト3に愕然!

二〇二三年一月十八日 福島第一原子力発電所に林立するタンクの処理水が今年、いよいよ放出を迎える。風評被害が抑えられるかどうかが最大の懸念材料だが、地方紙の社説が風評を起こす盲点になっていることに気づいた。大半の地方紙は福島から遠く離れているせいか、まるで他人事のように不安を煽る社説が多い。社説ワースト3を紹介しよう。 処理水に関する社説は、これまで主要6紙(読売、朝日、毎日、産経、日経、東京)ばかりを読んでいたが、改めて地方紙の社説をネットで検索して読んでみたところ、そのあまりのヒドさに絶句する心境に何度か陥った。福島から離れた県民ほど、福島産食品の実態(放射線量が検査されて安全だという事実)を知らない人の割合が多いという事実をよく聞くが、その背景には、不安や恐怖を煽る地方紙の社説があるのではないか。そう思いたくなるほど劣悪な内容の社説に出合った。驚嘆に値する琉球新報 たとえば、琉球新報(二〇二二年五月二十一日付)。見出しは「原発処理水計画認可へ『汚染水』放出は無責任だ」。海へ流すときの処理水は、汚染水とは言わないが、あえて不安をかきたてる「汚染水」という言葉を使う。見出しを見ただけで悪意ある社説だとわかる。 中身は驚嘆に値する。自然界や人体にも微量ながら存在するトリチウムについて、同社説は次のように書く。 「水素の同位体トリチウム(三重水素)は放射性物質である。希釈すれば放出してもいいということに、地元関係者をはじめ多くの人が疑問を持っている。…廃炉作業が続く限り生成が続き、排出量は増していく。漁業者が反対し、住民が懸念するのは当然だ。海洋放出は無責任だ。…東電は『処理水』とするが、トリチウムが残る限り『汚染水』である」。 トリチウムは通常の原子力発電所の運転でも発生する。世界中の原子力施設が放出基準を順守しながら、トリチウムを海などに放出しているという事実を無視し、一方的に「汚染水だ」と決めつけて不安を煽る。 社説は続く。「矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授(物性物理学)は『トリチウム水は普通の水と同じ性質だが、質量が大きい分、気化もしにくく生物濃縮も起きやすい。細胞内でDNAを傷つける可能性がある』と指摘する」と恐怖を煽る。 水と同じ性質をもつトリチウムが生物の体内で濃縮することはないというのが科学者の共通認識である。つまり、「生物濃縮が起きやすい」は間違いである。もし濃縮する生物がいるならば教えてほしい。そのような生物がいるならば、むしろ濃縮に活用できるからだ。 この社説は、現在の科学的な共通認識とは明らかに異なる一部の異端的な意見だけを取り上げて恐怖を煽る手法そのものである。社説を書く論説委員は科学を重視するタイプの記者だと思っていたが、違うようだ。福島の痛みがまるで分っていない 琉球新報は約二か月後の七月二十七日付社説でも、同様の論説を繰り返した。 「安全性に問題はないというのが理由だが、果たしてそうなのか。疑問は尽きない。海に流してしまうということには地域、漁業者らに加えて国際社会にも批判がある。…このまま海洋放出計画を進めるのは無責任である。放出以外の方法を引き続き検討すべきだ。トリチウムは放射性物質である。トリチウムが残る限り『汚染水』である。いくらトリチウムの濃度を下げるといっても、これを海洋に出すことの影響はどうなのか」。 またしても悪意に満ちた「汚染水」という言葉を使っている。不安を煽って福島産食品の悪い風評を広めれば、福島県民が悲しむことくらいは、米軍基地を抱える沖縄であればわかりそうなものなのに、まるで傍観者である。中国や韓国の立場に立つ中國新聞 中國新聞(二〇二二年七月二十四日付)もひどい。 「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。それが確認されなくても風評被害を招くことは避けられまい。地元の漁業者を含め、全国漁業協同組合連合会が激しく反対している。政府や東電が放出計画を強引に進めることなどあってはならない。ただALPSでトリチウムは除去できない。政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」。 トリチウムは人の体内で蓄積しないというのが科学者の共通認識だが、琉球新報と同様にトリチウムの体内蓄積で健康被害が起きるかのような論説だ。 さらに「規制委の認可に韓国は『潜在的影響』への憂慮を示し、責任ある対応を日本政府に求めることを決めた。中国は『無責任』と激しく反発している。福島第一原発事故に由来するセシウムが北極海にまで広がっていた事例も報告されている。人体に静かに蓄積され、長期間にわたり被害を及ぼしかねないことを踏まえれば、海洋放出の判断には慎重を期すべきだ。子や孫やその先の世代に影響が出ても、その時に今回の認可の責任を取れる人は誰もいないことを忘れてはならない」。 いったいどこまで脅せば気が済むのか。これはもはや論説というよりもアジテーション(煽動)である。中国や韓国の立場に立って、日本を非難するのも琉球新報と同じ手法だ。孫の代まで影響が及ぶかのごとく主張するが、何の根拠もない。こんなひどい社説が堂々とまかり通っているという事実に愕然とせざるを得ない。言葉を捻じ曲げて伝えた佐賀新聞 佐賀新聞(二〇二二年七月二十三日付)も悪意に満ちている。 「第一原発では炉内冷却のための注水や建屋に流れ込む地下水、雨水によって大量の汚染水が発生している。これを特殊な装置で浄化したものを『処理水』というが、トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」 やはり、この社説でも「汚染」という言葉を強調する。どの新聞が不安を煽っているかを知る指標は、海に放出する水を「汚染」と呼ぶかどうかでわかる例でもある。 続けて、同社説は「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としているし、立地自治体と結んでいる協定では、放射性物質の影響が及ぶ可能性がある施設を新増設する場合、地元の事前了解を得る必要がある。だが、東電はどのような形なら地元合意が得られたと考えるのかを明確にしていない」と書く。 ここでは絶妙なトリックも披露している。「地元の合意なしには放出はしない」は誤りで、正しくは「地元の理解なしには」である。「理解」と「合意」では雲泥の差がある。たとえ海洋放出に反対であっても、理解を示すことはありうるからだ。この部分は、本来なら、「『合意』は『理解』の間違いでした」と訂正が必要だろう。社説の筆者は、勝手に「理解」を「合意」という言葉にすり替え、「東京電力は合意を無視して、海洋放出を強行した」というイメージを作り出したいのだろうと推測する。 この佐賀新聞の社説は最後に署名があり、共同通信社の論説委員が書いたものだと分かった。共同通信社の体質がよくわかる好例でもある。地方紙の大半は「海洋放出に反対」か ここに挙げたワースト3以外にも京都新聞、神戸新聞、西日本新聞の社説は風評被害を助長する内容だった。ネット検索だけでは、すべての地方紙の社説が読めるわけではないため、ワースト3といっても、おそらく氷山の一角だろう。 これらの社説を通じてわかることは何だろうか。確たることは言えない(おそらく当たっていると思う)が、福島県の地方新聞を除き、地方紙の大半の社説は「海洋放出」に否定的もしくは反対の論説を掲げていることが推測される。その背景には地方紙にニュースを提供している共同通信社の影響が大きいだろうとみている。処理水の海洋放出に対する共同通信社の姿勢はたいていの場合、不安を呼び起こすネガティブな内容だからだ。社説も例外ではない。 共同通信社は一九四五年に全国の新聞社やNHKが組織した一般社団法人の通信社(職員約一七〇〇人)である。新聞を発行しているわけではないが、全国の都道府県に記者を配置し、地方紙に記事を配信しているため、実は予想以上に大きな世論喚起力をもっている。地方紙は一般的に自らの県と東京・大阪以外には記者を配置していないため、記事の大半を共同通信社からの配信記事で埋めている。 つまり、地方紙を読んでいる読者は、共同通信社の記事を読んでいるのに等しいのだ。私があえて「共同通信社の影響が大きい」と形容したのは、そうした地方紙と共同通信社の関係を指しているわけだ。 地方紙に記事を配信している通信社としては、他に時事通信社(株式会社)もあるが、従業員は共同通信社の半分の約八七〇人しかいない。国内の五十四か所に記者を置いているが、地方紙に採用される率は低いので、影響力は共同通信社に比べて弱い。地方紙の多くは福島の痛みに共感せず そして、もうひとつ地方紙に共通することは、ここに挙げた琉球新報、佐賀新聞、中國新聞のように、福島の痛みを自分事の痛みとして感じていないことだ。どの社説も中国や韓国の言い分を嬉々として載せているのも、不快な気持ちにさせる。中国や韓国はトリチウムを含む水を福島の海洋放出基準以上の濃度で海へ放出している。それに触れることなく、中国や韓国側の非難の声を載せるという報道行為は、日本が海外から批判され、風評被害が生じるのを喜んでいるとしか思えない。 三つの社説を読んだだけでも、多くの読者は「ここまでひどいとは思わなかった」と嘆きの声を抱いていることだろうと想像する。中央の主要6紙の購読部数が大きく減る中、地方紙の影響力が相対的に大きくなっている。そういう中で煽動的な地方紙の社説はまさに盲点だった。共同通信社と地方紙の論調にもっと目を光らせていくことが必要だろう。

- 18 Jan 2023

- COLUMN

-

処理水の放出はユーモアで勝負! 桜島にならい「缶詰」で共感を広げよう!

二〇二二年十一月二十八日 鹿児島空港に「ハイ!どうぞ!!」と記された奇妙な缶詰が売られているのをご存じだろうか。知人が教えてくれた。何かと思えば、桜島の噴火で発生した灰を詰めた缶詰だという。 なかなか良いアイデアだ。ならば、福島第一原発事故で発生している処理水も、この手法にならって風評を少しでも解消し、「痛みを分かち合う」ことができるのではないか。自治体の名アイデアで「灰缶詰」が誕生 「灰缶詰~ハイ!どうぞ!」。こんなユニークな文句の灰缶詰が鹿児島県の鹿児島空港や道の駅などで販売されている。 この缶詰は、鹿児島県垂水市が企画・デザインしたものだ。市役所の屋上などに積もった桜島の降灰を丁寧に詰め込んだ缶詰である。原材料欄を見ると、「桜島の降灰、垂水市民の苦悩」とあり、内容量は「ありがたくない、空からの恵み一〇〇㏄」と皮肉と茶目っけがたっぷりと詰まったラベルがはってある。値段は百円という手軽さだ。© City of TARUMIZU さらに使用期限については、「皆様の興味が無くなるまで」だという。なんというおもしろさ。缶詰を製造する社会福祉法人育友会障害者支援施設城山学園(垂水市)は「鹿児島のお土産の新定番にどうぞ!」とPRする。障がい者施設との連携も見事である。 商品を企画した垂水市役所の担当者はメディアの取材に対して「灰は通常購入しないものですが、購買意欲を刺激する目的で、ユーモアを込めました」と話したりしている。 逆境をユーモアと笑顔で跳ね返す発想は、お堅いイメージの自治体とは思えないほどのしなやかさを感じる。こういう心のこもったグッズなら、だれだってつい応援したくなる。風評対策は「痛みを分かち合う」ことか 一方、福島第一原発の処理水の放出をめぐっては、風評被害が最大の懸念だと、どの新聞も報じている。風評を広げないためには、福島の痛みや苦しみをみなで分かち合えばよい。鹿児島の灰缶詰を買うことで、みなが痛みを分かち合うように、処理水に関しても、全国の人が痛みを分かち合う方法はないものか。 そう考えていたところ、私が編著で著した「みんなで考えるトリチウム水問題~風評と誤解への解決策」(エネルギーフォーラム)で、執筆者の一人の井内千穂さん(フリージャーナリスト)は次のように提案している。 「福島の水だから福島から流すと決めつけてよいのか。国民的議論を少しでも促すために、象徴的な少量、たとえばペットボトル一本でもいいから、全国各地でALPS処理水の海洋放出を分かち合うセレモニーのような形も考えられるのではないか。それが自分の問題としてトリチウム水と向き合うきっかけになるのではないか」(一部筆者で要約) 処理水をペットボトルで持ち帰る「痛みの分かち合い運動」の提案である。灰缶詰に劣らず良いアイデアである。桜島の灰缶詰にならって、海へ放出された処理水を缶詰やボトルに詰めて、道の駅で売るのもよいだろう。 缶詰かボトルのラベルにどのようなメッセージを記すか。そこが知恵の見せどころである。鹿児島の灰缶詰にならえば、「○○○ 海からの恵み一〇〇㏄」といった表現もよいだろう。この○○にどのような言葉を込めるかをみなで考える必要がある。みなで考えることこそが井内さんの言うように、自分の問題として向き合うきっかけになるからだ。ユーモアも提案もない、まるで他人ゴトの社説 ひるがえって、新聞の社説を見てみよう。自分の問題として向き合っていない他人事的な社説にしばしば出くわす。 たとえば 神戸新聞(二〇二二年七月三十一日)。「政府は風評被害対策として三〇〇億円の基金を用意したが、本来求められるのは漁業の継続だ。安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある。トリチウムは各地の原発で排出してきたと政府は説明する。だが、これまで周知されていなかったのがむしろ問題ではないか。通常の原発の排水と事故後の処理水との違いなど、国民が抱く疑問点は尽きない。政府や東電は計画を見合わせ、関係者の理解が十分に深まるまで、丁寧に説明を尽くす必要がある」(筆者で一部要約)。 読者に向けて、丁寧に説明を尽くす義務があるのは神戸新聞のほうだろう。「安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある」と書くが、まるで魚介類が食べて危ないかのような書きぶりだ。 これまで政府は分かりやすいチラシまで作り、科学的根拠を挙げて説明している。なのに、「これまで周知されていなかったのが問題だ」と書く。社説を書く記者は科学的根拠を知らないのだろうか。知らないなら大問題だ。もし知っていて書かないなら、不誠実の極みである。 政府や科学者の説明が国民になかなか周知されないのは、魚介類の危険性をにおわせるこんな他人ゴト的な社説があるからではないのか。報道に携わる記者は、鹿児島の灰缶詰の発想にならって、もっとユーモアにあふれ、応援したくなる提案に満ちた社説を書いてほしい。

- 28 Nov 2022

- COLUMN

-

旧統一教会報道に見るマスコミの「狂気」は原子力と無縁ではない。なぜか!

二〇二二年十一月二日 いまや、テレビ、新聞、週刊誌は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に関するニュースであふれかえっている。その過剰な報道合戦ぶりに食傷気味になっている人もいるのではないだろうか。今回のように、世論とマスコミが一色になる不気味さは、原子力の問題と決して無縁ではない。日本経済が危機的な状況を迎えているというのに、こんな偏った過剰報道を続けていてよいのだろうか。御用学者のレッテルで科学的議論が委縮 中世の魔女狩りに似た、旧統一教会に対する過剰な袋叩きと騒ぎぶりは、過去にどこかで見た既視感を覚えた。それは何か。じっくりと振り返ってみたら、二〇一一年に起きた福島第一原子力発電所の事故後の状況と酷似していることがよみがえってきた。当時、私は毎日新聞の現役記者だった。 事故のあと、「事故に伴う放射線リスクは、多くの人に健康被害が生じるほどのものではない」と主張する学者が現れたが、マスコミは「御用学者」のレッテルを張り、言論界から閉め出した。たとえ事故のあとでも、言論の世界では科学的な議論が必要だと思ったが、いったん御用学者とのイメージが付着するとメディアに出る幕はなかった。その結果、反原発論者を除き、多くの学者は委縮してしまい、しばらくは、まともな言論が展開されなかったことを思い出す。 そしてさらに、いったん原子力ムラの一員だというレッテルを張られると、何をやっても、どこへ行っても、差別されたり、冷たい視線を向けられたりする現象が起きた。福島県民というだけで差別された悲しい事例を覚えている人もいるだろう。 そうした重苦しい空気は少しずつ薄れてきたとはいえ、いまなお残っている。政治家が「原子力が必要だ」と言おうものなら、選挙で落選の憂き目にあうのは必至である。マスコミや世間から、いったん「悪」のレッテルを張られると、もはや権力をもった政府でさえも、マスコミに抗うことが難しくなる。この魔女狩り的な報道現象が、旧統一教会をめぐる報道でまたも起こっている。そう感じているのは私だけだろうか。HPVワクチンも偏った過剰報道で接種率は激減 もうひとつの例を挙げよう。 二〇一三年四月に始まった、子宮頸がんなどを予防するHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種(無料で受けられる国の定期接種)の報道だ。ここでも似たような構図が出現した。ワクチン接種後に「全身の痛み」など様々な症状が生じた中学・高校女子たちがメディアの前に次々と現れた。弁護士を伴った記者会見や一部学者の学会発表のたびに、マスコミは一斉にワクチン接種による薬害かのような報道を繰り広げた。もちろん科学的に見て、接種と諸症状の間に因果関係が解明された上での報道ではない。 また、一部の弁護士や一部の学者が特異的な症状や女子たちの救済策を訴えると、どのメディアも飛び付いてニュースを発信した。悲惨な症状を映像で放映したテレビは特にひどかった。ある学者が「この症状は日本人特有の遺伝子が関係し、それは動物実験でも明らかになった」と、もっともらしい説を唱えたため、メディアは何の疑問も抱かずに、ワクチンの負の側面だけを大々的に取り上げ続けた。 こうした中、政府は二〇一三年六月、ワクチンの積極的な勧奨を中止した。その結果、約七〇~八〇%あったワクチンの接種率は一%以下に激減した。ところが、その後、その学者が主張していた遺伝子特有説や動物実験は全く根拠がないことが明らかになった。すると、マスコミは潮が引くように一斉に撤退し、何事もなかったかのように次のニュースへ移っていった。過熱のあとの沈黙である。 あれから九年。今年からようやくワクチン接種の積極的勧奨が再開された。九年間の騒動は何だったのか。この九年間の空白によって、近い将来、接種しなかった女性たちの間で子宮頸がんが増えるのは間違いない。それは誰の責任なのか。冷静さを失ったメディアの過剰報道が招いた悲劇である。 結局、メディアの過剰報道が国民にもたらしたのは、ワクチンへの不安や恐怖である。その怖いイメージは今なお残っている。原子力とそっくりである。「推薦確認書」のどこが問題なのか? マスコミと世論が歩調を合わせて一色になると、政治家といえども、冷静な議論ができなくなる。すると、知らぬ間に国政上の重要なテーマが後回しになり、国力が衰えていく。そんな憂国に近い気持ちを抱かせるのが、いま勃発している旧統一教会の過熱報道だ。 たとえば、自民党の国会議員が旧統一教会側と政策協定とも言える「推薦確認書」を交わしたことに対して、テレビ(特に朝と昼の情報バラエティー番組)は異様に反応し、問題視している。しかし、いったい何が問題なのかさっぱり分からない。特定の議員が自分を応援してくれる団体と「当選したら、○○の政策の実現に頑張ります」という確認書を交わすことは、労働組合をはじめ、どの団体でもやっていることである。 この点について、日本維新の会の鈴木宗男氏(参議院議員)は「推薦確認書」の問題に関して、「大きく報道されているが、問題視されることだろうか」と自身のブログで疑問を投げかけている。さらに鈴木氏は「選挙の際、さまざまな宗教団体はそれぞれ推薦や支持を打ち出す。共通の価値観、考えがあってのことではないか。旧統一教会に限ったことではないのに、どうして差別的とも受け取れる報道になるのかと不思議に思う」との持論を展開している(十月二十一日のデイリースポーツ)が、同感である。 この推薦確認書を問題視するテレビのニュースは特にひどい。十月二十七日朝の羽鳥モーニングショーでも取り上げていた(写真)が、何がどう問題かがさっぱり分からない。公表や説明が遅れたというのは、問題の本質ではない。おもしろおかしく自民党の国会議員をつるし上げるニュースはネタとしては一級品だろう。視聴者を飽きさせない劇画としてもおもしろいのだろう。 その一方、旧統一教会を擁護するタレントもちらほら出てくるが、すぐにSNSなどでたたかれてしまう。これも原子力と似ている。国家権力で特定の団体をつぶしてよいのか もちろん、私は旧統一教会の教義や高額献金による被害などを首肯しているわけではない。被害者たちの心情も理解できる。しかし、信教の自由はどの団体でも憲法で保障されている。にもかかわらず、テレビ(特に朝と昼のバラエティー番組)と週刊誌は寄ってたかって、一宗教団体を解散(もしくは消滅)させようとする世論をつくり上げていることに危惧の念を抱く。 まるでマスコミと世論、そして野党政治家は、国に向かって「国が旧統一教会を解散させるべきだ」といわんばかりの主張である。「あの団体は反社会的だから、国家が権力を行使して、つぶしてください」と言っているようにも聞こえ、気味が悪い。これはまさしく民衆とマスコミによる恐怖政治である。 国家の権力の行使に対して、一番慎重なはずの野党の政治家が、自民党を非難・批判する手段(政争の具)として、国に権力行使を迫る光景は自縄自縛的な行為であり、奇妙で滑稽ですらある。岸田首相はしっかりと反論すべきだ では、この状況に対して、岸田首相はどう言えばよいのか。私なら、国会答弁で次のように言い返すだろう。「解散、解散とおっしゃるけれど、国家が権力を行使して、特定の宗教団体を解散させても本当によいのでしょうか。常日頃、国家権力の行使は慎重であるべきだと主張してきたのは、野党のみなさんですよね。そのみなさんが気にいらない団体だからといって、国家権力の行使を促すような発言は本末転倒ではないですか。もう少し冷静に議論しましょうよ」。 弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏や弁護士で元国会議員の菅野志桜里氏も「ある団体を解散させるからには、それ相応の理由がないといけない。気にいらないからといって、国家権力でつぶすようなことがあってはいけない」といった意見をテレビで発言していた。同感である。 私から見れば、非科学的なトンデモ思想やイデオロギーを振りかざす団体は山ほどある。しかし、国家権力でつぶそうとは思わない。あくまで議論で勝ちたいと思う。新聞はテレビに代わって冷静な言論を 井上順孝・国学院大学名誉教授(宗教社会学)は毎日新聞(十月二十六日付)で次のように述べている。 「旧統一教会に限らず、金銭搾取や精神的虐待などの問題を抱えた宗教法人は存在する。首相が質問権の行使を指示したのは評価できるし、今回の対応が緩いものになれば、こうした被害はなくならないだろう。ただ、宗教の実情を無視したものであってはならない。信者からの献金はどこの宗教法人でもあり、明らかに一般的な宗教活動の実情と比べておかしいという場合に限って、調査すべきだ」。 テレビの興味本位の過熱報道に比べ、新聞はまだしも良識ある見解も載せている。いまこそ新聞の良識を発揮してほしいものだ。もっと重要なテーマはいくらでもある いま日本は食料や肥料、飼料、エネルギー価格の高騰に襲われ、そこへ円安が追い打ちをかけ、未曽有の危機に直面している。欧米のルールで進む電気自動車化(EV化)に伴う産業の大変革期にもさしかかっている。国民の生活を守るべき国家が沈むかどうかの瀬戸際だといってもよい。 お叱りを覚悟して言えば、そんな重要な局面のときに一宗教団体をどうするかは優先順位の低い問題である。これまでにも、ときの政権の失策で野党とメディアがこぞって盛り上がる舞台を何度となく見てきた。だが、そういう実りの少ない国会議論と報道が延々と続いてきたせいで、気づけば、日本はイノベーションや国際競争力において、三流国家に落ちてしまったのではないか。 一九八〇年代には日本の経済規模(GDP)は中国の十倍もあった。ところが、いまでは逆転し、中国が日本の三倍もある大国にのし上がった。なぜ、これほどの差が生じたのか。なぜ日本は転落の一途をたどるのか。「失われた三十年」を取り返すことの重要性を考えると、もっと国の根幹にかかわるエネルギー(原子力発電の再稼働も含む)や食料の安定確保をどうするかに重点を置いた報道に力を入れてほしい。

- 02 Nov 2022

- COLUMN

-

東京新聞の処理水報道=稚拙な解釈で読者をミスリード

二〇二二年十月十九日 東京新聞が福島第一原発の事故の影響で発生している処理水の安全性に関する記事(十月三日付一面トップ)を署名入りで載せた。何せ東京新聞だから、いつものことと片付けてしまえばよいが、今度の記事は記者の悪意に満ちた解釈で読者をミスリードする、典型的なバイアス記事である。見過ごせない。見出しの「『印象操作』批判免れず」は、そっくりそのまま東京新聞にお返ししたい。こじつけ解釈の記事 東京新聞の記事の前文は以下(一部要約)の通りだ。 「東京電力が福島第一原発の視察者に、放射性物質のトリチウムが検知できないうえに、セシウムについても高濃度でないと反応しない線量計を使い、処理水の安全性を強調する宣伝を繰り返していることが本紙の取材で分かった。視察ツアーでは、放出基準の約十五倍のトリチウムを含む処理水入りのビンにガンマ線のみを検出する線量計を当てて反応のない様子を示す。東電によると二〇二〇年七月から約千三百団体・一万五千人に見せている。本紙は先月十四日の取材時に説明を受けた。担当者は、建屋の高濃度汚染水に含まれる放射性物質のうち、ガンマ線を発するセシウムなどは除去し、処理後の水は周囲の放射線量と同等になっていると説明したが、ベータ線用の測定器を使っていない以上は「線量計を反応させるほど高濃度のセシウムは含まれない」ことがいえるにすぎない」 これを簡単に言えば、トリチウムを含む処理水入りの瓶にガンマ線のみを検出する線量計を当てて、安全かのような印象を与えたのは問題だという内容だ。言い換えるとトリチウムの出すベータ線を測って実演をすべきだという趣旨にも聞こえる。 この記事に関しては、フリーランスライターの林智裕氏や唐木英明・東京大学名誉教授がネット記事で的確な批判を展開しているので、それらの記事を読んでほしいが、私は、東京新聞の記者が記事を作り上げるときのスタンスに作為的な悪意がある、という別の視点から批判したい。ベータ線の測定実演はそもそも難しい まず知っておきたいのは、そもそもベータ線を測って見せる実演は難しいということだ。 トリチウムを測定するには、放射線が当たると光を発する薬品を蒸留水に加え、一昼夜、暗所においたあと、その光の量を測定する特殊な分析方法が必要になる(東京電力の処理水ポータルサイトから)。こんな緻密な測定を野外の実演で見せることはそもそも不可能だ。 実は、べテラン記者である山川剛史記者はそのことを百も承知だった。なぜなら、そのことを記事に書いているからだ。 記事の前半で「処理水は、基本的には微弱なベータ線を発するトリチウムを含むだけの状態にしたもの」と書いており、さらに記事の後半で「東電は、ベータ線を発するトリチウムが放出基準値を超えていることも説明している」との記述がある。 つまり、東京電力の担当者が手に持っている瓶の中には放出基準値を超える微弱なトリチウムが含まれており、さらにトリチウムが出すベータ線は微弱なため、ガンマ線を測定する線量計では測定できないことを記者は東電の説明で知っていたのである。 ならば、その事実を素直に読者に伝えれば済むはずだが、それでは東京電力を批判する記事をつくり上げることができない。そこで、通常の線量計を当てて、反応がないことを理由に、「印象操作」や「うそ」と受け取られても仕方がない、という理屈を無理ゲーでひねり出したと私は考える。 言い換えると、山川記者は通常の線量計では反応がないことを理由に「東電が処理水の安全性を宣伝している」と書くが、そもそも東京電力の側にそんな実演でトリチウムの安全性を宣伝しようとした意図が全くないことが記事からも分かる。にもかかわらず、東電が嘘を言っているかのような言いがかりを組み立てたのは山川記者のほうである。 私も毎日新聞の記者をしていたから分かるが、通常の記者感覚なら、微弱なベータ線はそれ専用の測定法が必要であり、実演で見せるのは難しいと書けば、それで済む話である。それをあえて、「線量計で反応がないのは、安全だと思わせる印象操作」と解釈するのは、何がなんでも東電を批判したいがための山川記者の特ダネを意識した身勝手な解釈に過ぎない。東電がポータルサイトで反論 そもそも記事を読んでも、東電がどのような説明をしたかが詳しく書かれていない。これでは公平性を欠く。 この記事に対して、東京電力は処理水ポータルサイトに「ご視察時のALPS処理水サンプルキットを用いたご説明について」と題した、いわば抗議に近い説明文を載せた。その中で東電は「ALPS処理水に含まれるトリチウムが出すベータ線は、紙一枚で遮られるほどエネルギーが弱く、処理水サンプルキット(ボトル容器)でベータ線が遮られる」と説明している。 ボトル容器(=瓶)で遮られるという点について、山川記者は過去にも処理水に関する記事を書いているので、それくらいの知識はあったはずである。にも関わらず山川記者はあえて、瓶の中のトリチウムは通常の線量計では測れない、という当たり前の事実を持ち出し、あのような稚拙な解釈で読者をミスリードする記事を書いた。どうみても記者として、読者に正確な科学的事実を伝えようとする誠実さが見られない。朝日や毎日も報道していた トリチウムが残る処理水については、ALPS(多核種除去施設)では除去できないトリチウムが国の安全規制基準(正式な言葉は告示濃度限度)を超えて残っていることを、東電の担当者はこれまでに何度も説明してきた。他紙も何度となく、それを報じてきた。 だからこそ、処理水を海へ流すときは、海水で希釈し、国の基準(一リットルあたり六万ベクレル)よりもはるかに低い一リットルあたり一五〇〇ベクレル未満で流すことになっているのだ。この一五〇〇ベクレルは、世界保健機関(WHO) の飲料水水質ガイドラインにある一リットルあたり一万ベクレルよりもはるかに低い。こうした事実は朝日新聞や毎日新聞でも報じている。 ちなみに、国の放出基準の一リットルあたり六万ベクレルは、その水を毎日、約二リットル飲み続けた場合、一年間で管理規制目標の目安とされる一ミリシーベルト(それを超えたから健康被害が生じるという意味ではない)の被ばくとなる濃度から、定められている。 瓶に含まれるトリチウムのリスクは、上記のように解説すればよいだけのことである。原子力規制委員会は処理水放出を認可 実は、同じ東京新聞でも別の記者は「トリチウムは三重水素と呼ばれ、自然界にも存在する。普通の水と分離するのは技術的に難しい。放射線(ベータ線)は比較的弱く、人体に入っても大部分は排出され、影響は小さいとされる。トリチウムは原発や使用済み核燃料の再処理施設でも発生し、排出基準は異なるものの、海に流している」(二〇二一年四月十四日)と書いていた。 こういう記事が過去にもあったのに、山川記者は線量計の「反応なし」に異常にこだわり、東電を批判する独自解釈の記事をつくった。不思議なのは、この記事が原稿をチェックするデスクや上層部の目を通過したことである。読めば、おかしな記事だとすぐに分かるのに、なぜ、こんな記事が一面を飾ったのか。「東京新聞の情報力は大丈夫か」と勘繰ってしまう。 処理水の放出については、原子力規制委員会や国際原子力機関(IAEA)は、環境や人への影響はないことを認め、ゴーサインを出している。もちろんだが、この線量計の「反応なし」を安全とみなして、認めたわけではない。なぜ、他紙は追いかけないのか! 東京新聞のようなカラーがあってもよいだろう。いろいろな意見が存在する言論空間のほうが健全だからだ。しかし、政府や事業者を名指しで批判するからには、他紙が追いかけてくるような良質な記事を書いてほしい。今回のような稚拙な記事では、他紙が追いかけることは絶対にない。追いかける価値がないからだ。 処理水の放出を批判したいなら、堂々と科学的な事実を突きつけて批判すればよい。科学的な論争なら意味があるだろう。しかし、一記者がひねり出した稚拙な記事では、逆に東京新聞の信頼度を落とすだけである。 十月十二日、ボトル(五百cc)に亀裂が入り、中のトリチウム水が数滴漏れる事故があった。だが実演を中止するほどの事故ではなく、従来通りの説明をしっかりと続けてほしい。 山川記者は解説の最後で「現地で愚直に努力を続ける姿を見せることが、処理水への理解を得る最も近道だろう」と書いている。だが私が知りたいのは、処理水のリスクに関する科学的な分かりやすい解説だ。これもこう言い返せるだろう。 「愚直に処理水のリスクをしっかりと科学的に伝える姿を見せることが、東京新聞への信頼を得る最も近道だろう」と。

- 19 Oct 2022

- COLUMN

-

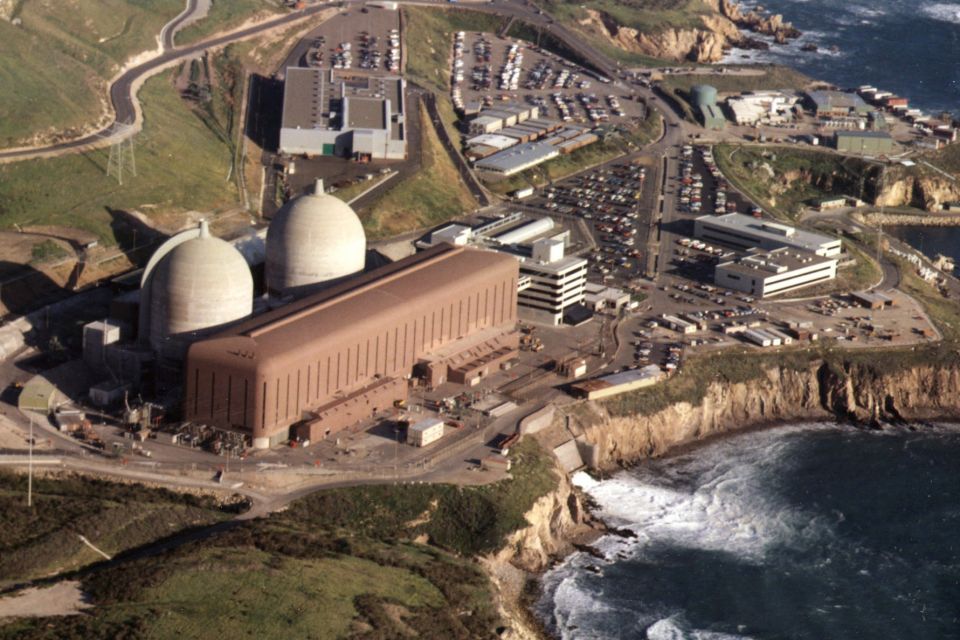

カリフォルニア州議会、ディアブロキャニオン原子力発電所の運転延長法案を承認

米カリフォルニア州の州議会下院は会期終了間際の9月1日、同州に唯一残されている原子力発電所のディアブロキャニオン発電所(DCPP、約117万kWのPWR×2基)について、運転期間を2030年まで5年間延長する法案(上院846号)を69対3の圧倒的多数で承認した。州議会の上院がすでに同法案を承認したことから、同州のG.ニューサム知事の署名をもって成立する。今年初頭に州議会に提出されたこの法案は、DCPPの運転期間延長を求めるニューサム知事の直前の提案を反映して修正されており、運転事業者であるパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社に対しては、延長にともなう経費として州政府から14億ドルの融資を提供する。CO2を排出しない原子力発電所の運転期間を延長し、その間に加州は再生可能エネルギーの設備をさらに増強。現在の厳しい電力供給事情を改善して、2045年までにすべての電力をクリーンエネルギーで賄う方針である。PG&E社は2016年8月、再生可能エネルギーによる発電コストの低下と電力供給地域における電力需要の伸び悩みを理由に、DCPPの2基が40年の運転期間を満了する2024年11月と2025年8月までに、永久閉鎖する計画を発表した。2009年に原子力規制委員会(NRC)に提出済みだった運転期間の20年延長申請も取り下げており、2031年までに同社の再生可能エネルギーによる発電シェアを55%に拡大するという目標の達成に向け努力していくことになった。加州の公益事業委員会(CPUC)は2018年1月に同社の永久閉鎖計画を承認したが、2020年の夏に同州は記録的な厳しい熱波に見舞われ、ニューサム知事は停電を回避するための緊急事態宣言に署名。電力会社に対しては計画停電を指示する事態となった。同州はまた、今年も熱波と電力供給のひっ迫懸念から緊急事態を宣言。現地の報道によるとニューサム知事は8月11日、「DCPPの2基の運転を5年~10年継続することは加州のエネルギー・システムの信頼性を確保し、CO2排出量を最小限化する上で非常に重要」とする法案の案文を州議会議員に配布した。その中で、加州の総発電量の8.6%を賄うとともに無炭素電力の約17%を賄うDCPPの運転期間を延長し、法的拘束力のある目標として同州が掲げていた「2045年までに州内でCO2排出量の実質ゼロ化」を達成するよう促していた。同知事はまた、J.バイデン大統領が昨年11月に承認した「超党派のインフラ投資法」に基づき、エネルギー省(DOE)が今年4月に設置した総額60億ドルの「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」について、DCPPが適用可能になるよう基準の変更をDOEに要請したと伝えられている。既存の原子力発電所が早期閉鎖に追い込まれるのを防止するために設置した同プログラムで、DOEは今年6月末、事業者に十分な準備期間を与えるため、5月19日に設定していた初回の申請締め切り日を9月6日に変更している。今回の州法が正式に成立した後、PG&E社は同プログラムへの申請を行う方針とみられている。(参照資料:加州議会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 02 Sep 2022

- NEWS

-

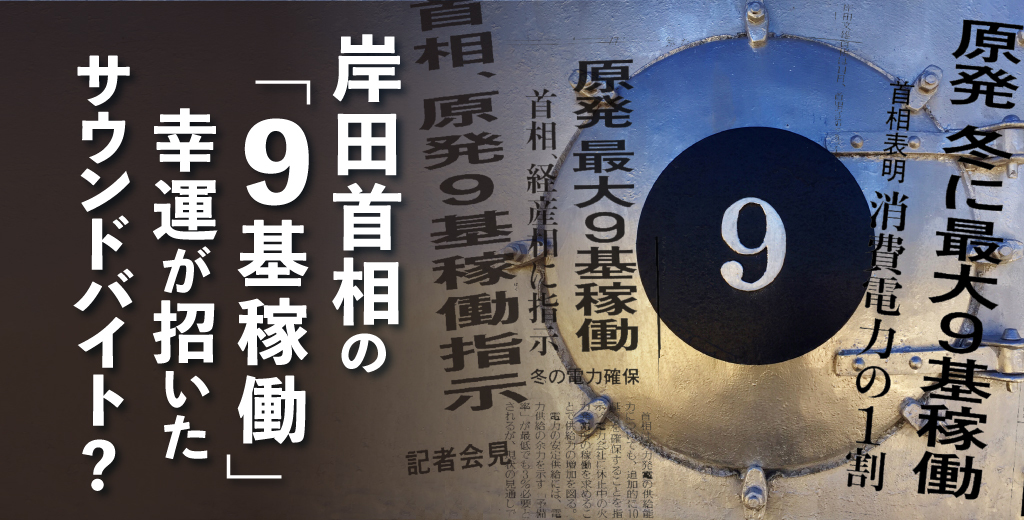

岸田首相の「9基稼働」 幸運が招いたサウンドバイト?

二〇二二年八月五日 岸田首相が七月十四日の記者会見で「今冬の電力供給を確保するため、最大9基の原子力発電所の稼働を指示した」と発言した。これを受けて、翌日の主要新聞は一斉に「原発 最大9基稼働」の大見出しが躍った。この見出しから、新たな原発再稼働に向けて、岸田首相がいよいよ動き出したと思った人もいたに違いない。実際はそうではないのだが、これは意図せざる「サウンドバイト」の奏功例と言えよう。ただし、記者側の裏事情が招いた幸運なサウンドバイトだった。どの新聞も一斉に「9基稼働」 七月十五日の早朝。毎日新聞(七月十五日付)を見て、眠気が吹っ飛んだ。一面トップの見出しに「首相、原発9基稼働指示」が飛び込んできたからだ。当時、私の頭の中には、原発は現在四基か五基が稼働しているという程度の知識しかなかった。このため、見出しを見て、「岸田首相の力強い主導で、ようやく九基が稼働することになるのか」と感慨深く思ったのだ。そして、国民から抵抗感の強い原発再稼働に向け、「岸田首相がいよいよリーダーシップを発揮するのか!」といくぶん頼もしさも感じたのだ。 他紙の報道が気になり、職場で他紙を見た。読売新聞も一面で「原発 最大9基稼働 首相、経産相に指示」と首相の主導ぶりをうかがわせる見出しだった。日本経済新聞も一面トップで「原発 冬に最大9基稼働 首相表明 消費電力の1割」だった。日経新聞の見出しからは、9基稼働すれば、消費電力の一割をまかなえるという強力なメッセージも伝わってきた。朝日新聞も扱いは小さいながらも、一面の見出しは「今冬 最大9基の原発稼働」だった。見出しを見る限り、肯定的な内容である。産経新聞は二面で「首相『原発最大9基稼働』」だった。 原発に批判的な東京新聞でさえも、「今冬 原発9基稼働 首相、危険性には触れず」との見出しで9基の稼働を伝えた。さすがに「危険性には触れず」と言う小見出しを入れるところは東京新聞らしいが、電力供給の不足が予想される今冬に向けて、なんとしても9基の原発を稼働させるという政府のメッセージは伝わったようだ。六紙の共通の見出しは「サウンドバイト術」の成功例 主要六紙が一斉に「原発9基 稼働」との見出しをうたった意義は大きい。岸田首相は記者会見でコロナ対策や物価高対策なども語っており、原発再稼働にしぼった会見ではなかった。それでも、記者たちが9基の稼働に着目したのは、9基という数字がインパクトのある数字に見えたのだろう。私が毎日新聞を朝一番に読んだときの気持ちは、おそらく会見に居合わせた記者たちの新鮮な気持ちに近いものだったと思う。 これまでのコラムでも述べてきたように、短い言葉で強力なメッセージを伝えるのが「サウンドバイト術」の基本である。その観点に立つと、今回の岸田首相の会見は、首相が意図したかどうかはともかく、結果的に「9基の稼働」を国民に広く伝えたサウンドバイトの成功例といえるだろう。翌日の新聞で各紙一斉に「稼働 織り込み済み」を強調 ところが、である。翌日になって、形勢がやや微妙に変化した。毎日新聞は十六日付朝刊で「明らかなのは、岸田氏はあくまで再稼働済みの原発を最大9基運転させようとしていることだ。(中略)決して新たな原発を追加で再稼働させようとしているわけではない」と報じ、首相が指示せずとも9基の原発は稼働する計画だったことを強調した。 朝日新聞も十六日付朝刊で「冬の電力不足 首相『原発9基稼働』電事連会長『織り込み済み』」との見出しで、もともと「電力会社の計画では、来年一月には9基が稼働する見通しだ」と報じた。産経新聞も「9基は原子力規制委員会の新規制基準での審査を通過して、再稼働済みの原発だが…」と報じた。西日本新聞(十六日付)も「今冬はもともと計9基が動いている予定となっており、新規の再稼働は含まれない」と分かりやすく伝えた。 原発の再稼働に関する状況を熟知していなかった私は、十五日の初報の時点では、これまで動いていなかった原発が新たに再稼働するのかと思ったのだが、翌日の新聞を読んで初めて「9基の稼働はどれも計画されていたものだった」と分かった。 それなら、なぜ各紙は十五日の初報で、わざわざ一面トップの大見出しで「9基稼働」と報じたのだろうか。そんな疑問がわいた。 そこで、改めて読売新聞の初報(十五日付)をよく読むと、新たに稼働する5基に関して「定期検査などで稼働していない5基が冬には再稼働できるため、原発稼働は最大で9基に達する見込みだ」と書かれていた。東京新聞(十五日付)も「再稼働を見込むのは、定期検査などで停止している関西電力や九州電力の5基…」と報じていた。 そうした事情があったにせよ、どの新聞も「9基稼働」を1面で大きく報じたのは、今冬の電力供給に向けた岸田首相の並々ならぬ決意を肌で感じたからだろう。たとえ予定通りとはいえ、不測の事態が生じる可能性はあり、やはり「9基の稼働」はインパクトを感じさせたのだろう。これは、記者会見での熱情あふれる発言は、大きな見出し(強力なメッセージ)にもつながるという教訓でもある。初報で大事なメッセージを届けるのが会見のキモ そして、冒頭で述べた記者側の裏事情とは、最初の会見にいた記者と翌日の新聞で解説記事を書いた記者は別の記者だということだ。 たとえば、毎日新聞(十六日付)は「最大9基動く前提があったにもかかわらず、岸田氏はなぜ改めて会見で強調したのか」と問い、電力業界の声を載せている。もし、最初の会見で記者たちが「9基の稼働は計画通りのことで、何ら新鮮味がない」ことを熟知していたなら、十五日の第一報で「首相は9基の稼働を指示したが、全く新鮮味なし。そんなことは織り込み済みだ」と否定的に報じることもできたはずなのに、それをしなかった。つまり、最初の会見にいた記者たち(おそらく政治部の記者だろう)にとっては、9基の稼働が大きなインパクトをもつと映ったわけだ。ゆえにこの時点では、とりあえずサウンドバイトは成功したといえるわけだ。 これは私の推測だが、原子力問題に詳しい記者ばかりが最初の会見にいたならば、9基の稼働は織り込み済みで大きなインパクトを与えなかったかもしれない。これは、同じニュースでも、どの部署の記者が記事を書くかで内容も扱いも変わるという問題と似ている。 各紙の記事を読むと、どの新聞も翌十六日の解説的記事のほうが内容は濃い。原子力関係に詳しい記者が、翌日の記事で初報のイメージを軌道修正した形跡がうかがえる。翌十六日の新聞の多くは、9基が稼働しても電力需給の改善効果は限定的と報じた。 しかし、いくらあとで再稼働の意味と限界を報じても、初報の威力ほどではなかったと思う。たとえ織り込み済みの9基でも、首相の主導で確実に稼働させるのだという強い決意は国民に伝わったように思う。記者会見を巧みに使って初戦(初報)を制す。これもサウンドバイト術のなせる技(わざ)のひとつといえるだろう。

- 05 Aug 2022

- COLUMN