キーワード:ロシア

-

新年に高市・メローニ 日伊「同盟」のススメ

2026年はトランプ旋風が吹き荒れた昨年にもまして、波乱のスタートとなった。1月3日(現地時間)、米国は戦闘機や無人機で南米ベネズエラを攻撃し、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束連行した。筆者にはまるでデジャブだ。麻薬問題から対米対立を深めていた中米パナマの最高実力者マヌエル・ノリエガ将軍に単独会見した1か月あまり後の1989年12月、米軍はパナマに侵攻。逮捕連行されたノリエガ氏は、その後の人生の大半を米刑務所で送った後に病気と高齢を理由にパナマに戻され、亡くなった。会見の最後に「パナマと将軍の今後はどのように?」と尋ねると、「国家は永遠に不滅である。私については『神のみぞ知る』とさせて頂く」と運命を覚悟していたかのようだった。今、マドゥロ氏の脳裏を過るものは何だろう。独裁者連行の報に多くのベネズエラ市民が街頭に飛び出し、歓喜したのもパナマと同じだ。不正選挙で大統領の椅子に居座り続けたマドゥロ氏には、そもそも統治者の資格はなかった。しかしデュープロセスを無視したばかりか、ベネズエラの国家運営も石油権益も当面、米国が握ると公言するドナルド・トランプ大統領も、剥き出しの権力行使と米国益優先が過ぎて、大義がない。気に入らぬ相手は軍事力で排除し、自分の支配下に置くという点で、これではウクライナを侵略したロシアのウラジーミル・プーチン大統領と変わらぬことになる。トランプ大統領と電話会談し、「緊密な日米協力」で一致したばかりの高市早苗首相は、国際政治のリアルを実感したことだろう。ただここは持ち前の即決即行より熟慮断行の時。同志国と連携し、冷静に着々と政治日程を進めていく他ない。今月中旬、イタリアのジョルジャ・メローニ首相がVIPのトップを切って来日するのは、その意味でタイムリーだ。今年は日本とイタリアの外交関係樹立160周年の節目にあたる。大政奉還前年の1866(慶応2)年、日本は安政5か国条約の一環でイタリアとの修好通商条約を締結した。その160年後、いずれも初の女性宰相が両国を率いるとは、偶然以上の歴史の采配を感じるのは筆者だけだろうか。しかも2人には共通点が意外に多い。親の七光りとは無縁の叩き上げの政治家であること。政治信条も保守で共通すること。特にメローニ氏は若い頃にネオファシズムのイタリア社会運動や国民同盟に属し、「極右・国家主義者」のレッテルも貼られた。しかし2022年の首相就任後は移民排斥や反EUなど過激な主張を封印、経済問題などに手堅い手腕を発揮し、伊政界としては珍しい長期政権も視野に入っている。高市首相も自他共に認める保守派だが、今は思想信条より「強い経済」を政策の前面に押し出し、高い支持率を維持する。さらにフェミニズムやジェンダーに殊更肩入れしない点も似ている。また首相がコロコロ変わる政治的不安定さや、文化・芸術の伝統など、国柄に共通点の少なくないことも付け加えるべきだろう。首脳会談では二国間関係の強化はもちろん、日英伊3国で行う次期戦闘機の共同開発など安全保障問題が話し合われる予定だ。加えて筆者が望むのは、6月に仏エビアンで開かれるG7に向けて、高市・メローニ「同盟」への取り組みである。女性宰相が複数揃うのは半世紀を超えたG7史上でも初めてのことで、それ自体画期的だ。しかもG7は独裁・権威主義国の台頭で今、衰退か再興かの岐路にある。G7を牽引すべきトランプ氏が、中国の習近平国家主席やプーチン氏との二国間・個人外交に執心し、G7に無関心、時に否定的なことが大きい。トランプ氏は目下、4月の訪中成功に頭が一杯だ。歴代米大統領が注意深く排して来たのを知ってか知らずか、G2(米中)の用語を連発して習氏を喜ばせ、関税交渉もその術中に嵌った感がある。ウクライナ和平を巡ってもプーチン氏にあしらわれているように見える。そこで2人の出番である。トランプ氏との相性が良い点でも共通する2人には、トランプ氏を中ロへの傾斜から、G7へと引き戻す役割を期待したい。トランプ2.0が戦後国際秩序の破壊と再編を促していることは、ますます明らかになって来た。2人のG7「工作」が多少とも功を奏するようなら、高市氏の「世界の真ん中で咲き誇る」日本外交も、夢物語から現実へと一歩踏み出せるかもしれない。

- 08 Jan 2026

- COLUMN

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

ロシア 米国とのプルトニウム処分に関する協定から正式離脱へ動き出す

ロシア国家院(連邦議会下院=Duma)は10月8日、米政府との余剰兵器プルトニウム処分に関する協定から正式離脱する法案を採択した。同協定は2000年に両国によって署名され、米ロ双方でそれぞれ34トンの余剰兵器プルトニウムを軍事目的に利用できないように並行して処分することを目的とするもの。ロシア政府は2016年10月、米政府が協定に基づく義務を履行できないことを理由に、連邦法により同協定の履行を停止していた。同協定は、2000年9月に米ロ両国により署名され、2011年7月に発効。2010年4月の議定書により、両国ともMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料に加工して原子炉で燃焼処分するとしていたが、米国は、サウスカロライナ州にあるエネルギー省のサバンナリバー・サイトにおけるMOX燃料製造施設建設のコスト増加と計画遅延から方針を転換し、不活性物質で希釈して埋設処分する計画を提案した。協定では、両国で合意があれば処分方法の変更が可能であるとされていたが、ロシアは米国の示す方法では不可逆的な処分にはならないと主張し、2016年に同協定の履行を停止した。今後、連邦院(上院)で法案を承認後、大統領の署名を経て、協定からの正式離脱となる。一方で、露大統領は来年2月の期限後も新戦略兵器削減条約(新START)の1年延長を提案し、米大統領が興味深い考えだと述べたことから、一部の議員からは何らかの軍備管理に関する対話が再開され、状況の変化によっては、本協定に関する再検討の可能性があるかもしれないとする見方が示された。米ロ間では余剰兵器プルトニウム処分の他に、ロシアの解体核兵器から生じた兵器級ウラン(高濃縮ウラン、濃縮度90%)500トンを20年にわたり原子力発電所向けの低濃縮ウラン(濃縮度4.4%)に希釈し、原子力発電所の燃料として米国に販売する、いわゆる「メガトンからメガワットへのプログラム」が、1993年2月に締結された協定に基づき実施され、2013年末に完了。15,000トン以上の低濃縮ウランが米国に納入された。

- 23 Oct 2025

- NEWS

-

「独裁の世紀」― 独裁トリオと予備軍たち ―

「独裁が近づいている」――こんな謎めいたセリフと共に1990年12月、ソ連外相を辞任し、国際政治の表舞台から消えたのは、銀髪と射るような眼差しがトレードマークの故シェワルナゼ氏だった。それから約35年。プーチン・ロシア大統領の独裁の見事な予言となっただけでなく、今や世界は「独裁の世紀」と呼びたいほど独裁・権威主義体制が跳梁跋扈している。最近のニュース映像が脳裏から離れない。中国・北京で9月3日に行われた「抗日戦争・反ファシズム戦争勝利80周年記念式典」の記念行事で、習近平・国家主席を真ん中に、向かって右に北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党総書記、左にプーチン大統領の独裁トリオが天安門へと行進する、あのシーンだ。国連制裁や国際刑事裁判所(ICC)から逮捕状が出ているお尋ね者が、白昼堂々揃い踏みをするなんて、かつては考えられなかった。世界も見て見ぬふり。人々がいかに独裁慣れしてしまったかを物語っている。3人の後に続く独裁予備軍の多さにも驚く。スウェーデンの民主主義研究機関V-Demの「民主主義リポート2025」によれば、独裁体制の国・地域は一昨年の35から昨年は45に増えた。ゾロゾロと歩く面々の明日を思うと、何だか悪い夢を見ているような気分になる。小柄ながらサングラスと頭の黒いペチが存在感を放っていたインドネシアのプラボウォ大統領には、とりわけ懸念が増した。国内の治安事情を理由に「欠席」を表明していたのに、ドタキャンとは真逆で急遽、「抗日」式典に駆けつけたのだ。「中国側の必死の巻き返し。きっと首脳会談開催とか投資とかお土産を一杯約束したのでしょう」とは外交筋の解説である。真相は分からない。しかしインドのモディ首相は先立つ上海協力機構(SCO)首脳会議には出席したが、反日色の強い「抗日戦争勝利80周年」は欠席し、日中間を巧みに泳いだ。共にグローバルサウスのリーダーながら、外交手腕はモディ氏の方が何枚も上手だった。日本とインドネシアは2年前、「戦略的パートナーシップ」から「包括的・戦略的パートナーシップ」へ関係を格上げした。東南アジア随一の大国との関係は日本にとって一段と重要になりつつある。なのにこれでは、高関税などで対米関係に苦慮するインドネシアは、中ロの独裁・権威主義体制へますます吸引されて行くだろう。独裁・権威主義体制の広がりは、民主主義陣営のオウンゴールもある。戦後、民主主義を代表して来た米国のトランプ大統領は、第2期政権発足後は内外で民主的規範や価値観を壊して廻り、むしろ独裁・権威主義体制との親和性が滲み出る。先の「民主主義リポート2025」に興味深いデータがあった。誰もが最初から独裁者だったのではない。独裁者45人中27人は民主主義による統治からスタートしているという。キューバの故カストロ首相やフィリピンの故マルコス大統領など独裁者たちへの、我が取材経験を思い起こしても頷ける話だ。独裁者はしばしば有能な統治者として出現する。有能だからこそ独裁者になると言えなくもない。国民も喝采し、歓迎する。ところが彼らの多くは途中から、あるいは徐々に変節し、終には国家や国民に致命的損害を与え舞台を降りる(降ろされる)。なぜ独裁化するか。ことは複雑だ。民主主義があるからと言って安心出来ない。世紀の独裁者、ヒトラーは当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法の下、選挙によって合法的に登場した。折しも今年のノーベル平和賞は反独裁を掲げる南米ベネズエラの野党指導者マチャド氏に決まった。平和賞委員会も「独裁の世紀」化を憂慮している証拠だろう。かつて有数の産油国で豊かだったベネズエラは、大衆の圧倒的人気を得た故チャベス大統領の反米・独裁的統治により民主主義は死に、今や破綻国家も同然だ。国外脱出者はこれまでに約800万人にも上る。独裁政治のツケがもたらした最悪の事例の1つと言える。マチャド氏の戦いの強力な支援者は、ノーベル平和賞が欲しくてたまらなかったトランプ氏である。これを機にトランプ氏も反独裁・民主主義擁護に転じてはどうか。評価は確実にアップする。変身トランプを見たい。

- 16 Oct 2025

- COLUMN

-

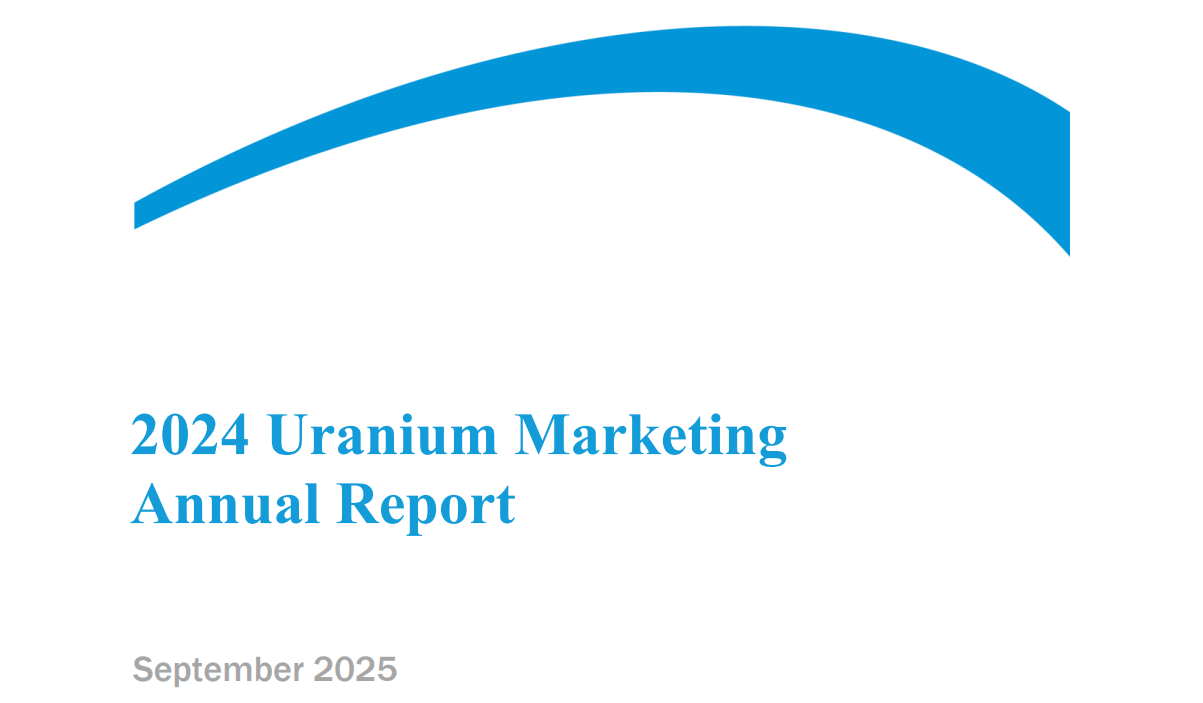

米EIA年次報告 ウラン調達量が8%増 価格も12年ぶり高値

米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)は9月30日、2024年のウラン市況年次報告書(Uranium Marketing Annual Report)を公表した。報告書によると、米国の民間原子力発電事業者によるウランの調達量と価格はともに上昇傾向にあり、価格は2012年以来の高値を記録した。海外依存は依然として高いが、国内供給の割合がやや回復している。2024年に米国の民間原子力発電事業者が購入したウランは、U₃O₈換算で5,590万ポンド(約2万5000トン)。前年の5,160万ポンド(約2万3000トン)から約8%増加した。平均購入価格は1ポンドあたり52.71ドル(約7,996円)と、前年の43.8ドル(約6,644円)から約20%上昇し、2012年以来の最高水準となった。ウランの最大の調達先はカナダで、全体の36%を占めている。次いでカザフスタン24%、オーストラリアが17%。2024年の総供給量に占める米国産の割合は8%で、前年の5%から増加した。依然として海外依存が高いものの、国内生産の回復傾向が見られる。ウラン燃料の製造過程で必要な濃縮役務については、全体の81%が海外起源だった。このうちロシアが20%を占め、304万SWUを供給。米国内の濃縮量(289万SWU)を上回り、ロシア依存が依然として続いている。2024年、米国の民間原子力発電事業者が結んだ新規ウラン購入契約は21件だった。実際に納入されたウラン量は300万ポンド(約1,361トン)で、加重平均価格は1ポンドあたり86.20ドル(約1万3,000円)に上った。2023年は契約数26件、納入量549万ポンド(約2,490トン)、平均価格61.93ドル(約9,400円)だったことから、価格が上昇傾向にあることがうかがえる。また、報告書では今後10年間に見込まれる潜在的なウラン需要も示されており、2025年から2034年までの最大総需要は約4億1,800万ポンド(約19万トン)に達すると推計している。

- 14 Oct 2025

- NEWS

-

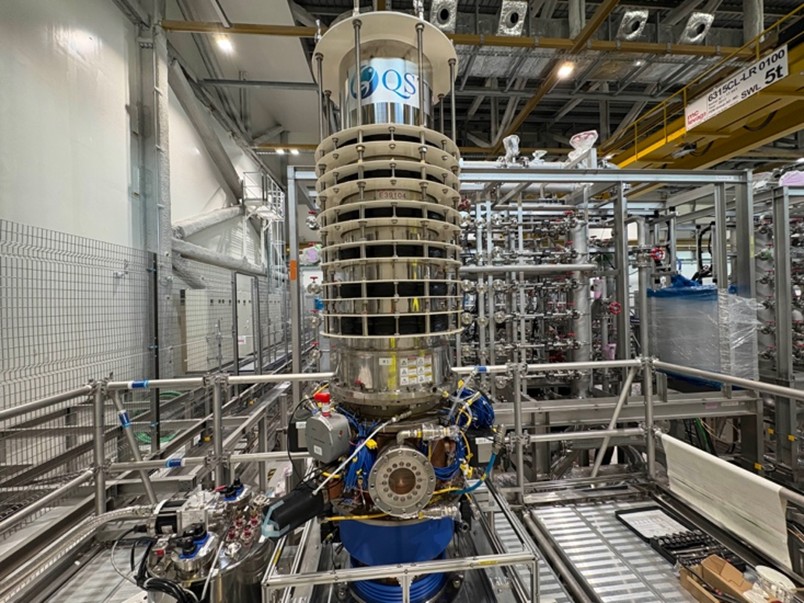

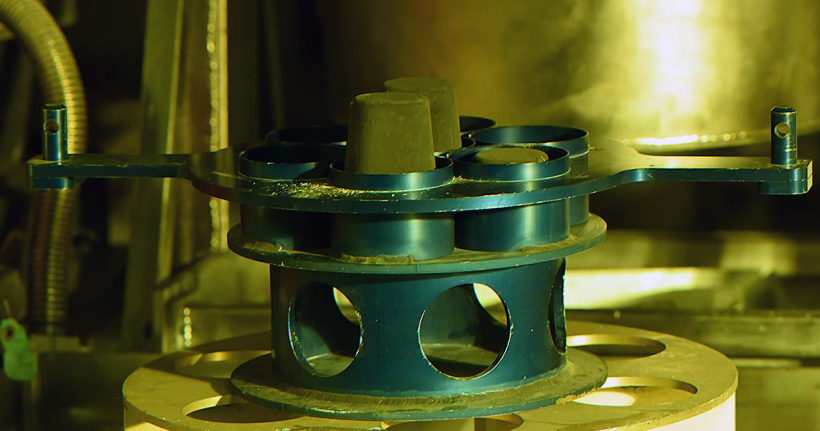

日本製ジャイロトロン ITERに初号機据付け完了

量子科学技術研究開発機構(QST)は8月21日、南フランスのサン・ポール・レ・デュランス市で建設中の国際核融合実験炉(ITER)にて、日本製の高出力マイクロ波源「ジャイロトロン」の初号機の据付けを完了したと発表した。「ITER」プロジェクトは、日本・欧州・米国・ロシア・韓国・中国・インドが協力し、核融合エネルギーの実現に向けて科学的・技術的な実証を行うことを目的とした国際プロジェクトだ。日本は、主要機器の開発・製作などの重要な役割を担っており、QSTが同計画の日本国内機関として機器などの調達活動を推進している。据え付けが完了したジャイロトロンの開発では、日本が高いプレゼンスを発揮しており、ITERで使用する全24機のうち8機が日本製だ(キヤノン電子管デバイス株式会社が製造)。QSTは、ジャイロトロンの研究開発を1993年に開始し、2008年に世界で初めてITERが要求する出力、電力効率及びマイクロ波出力時間を満たすジャイロトロンの開発に成功した。このほど、世界に先駆けて1号機を設置したことは、同分野における日本の技術的な優位性を改めて示す結果となった。ジャイロトロンは出力のマイクロ波を発生させる大型の電子管(真空管)で、磁力線に巻き付いた電子の回転運動をエネルギー源としている。名前の由来は、磁場中の回転運動(ジャイロ運動)から来ている。核融合反応を起こすために高温状態をつくりだす役割を担っており、電子レンジのようにマイクロ波を発生させて加熱する。装置の全長は約3メートルで、出力100万ワットは電子レンジの約2000倍に相当する。

- 27 Aug 2025

- NEWS

-

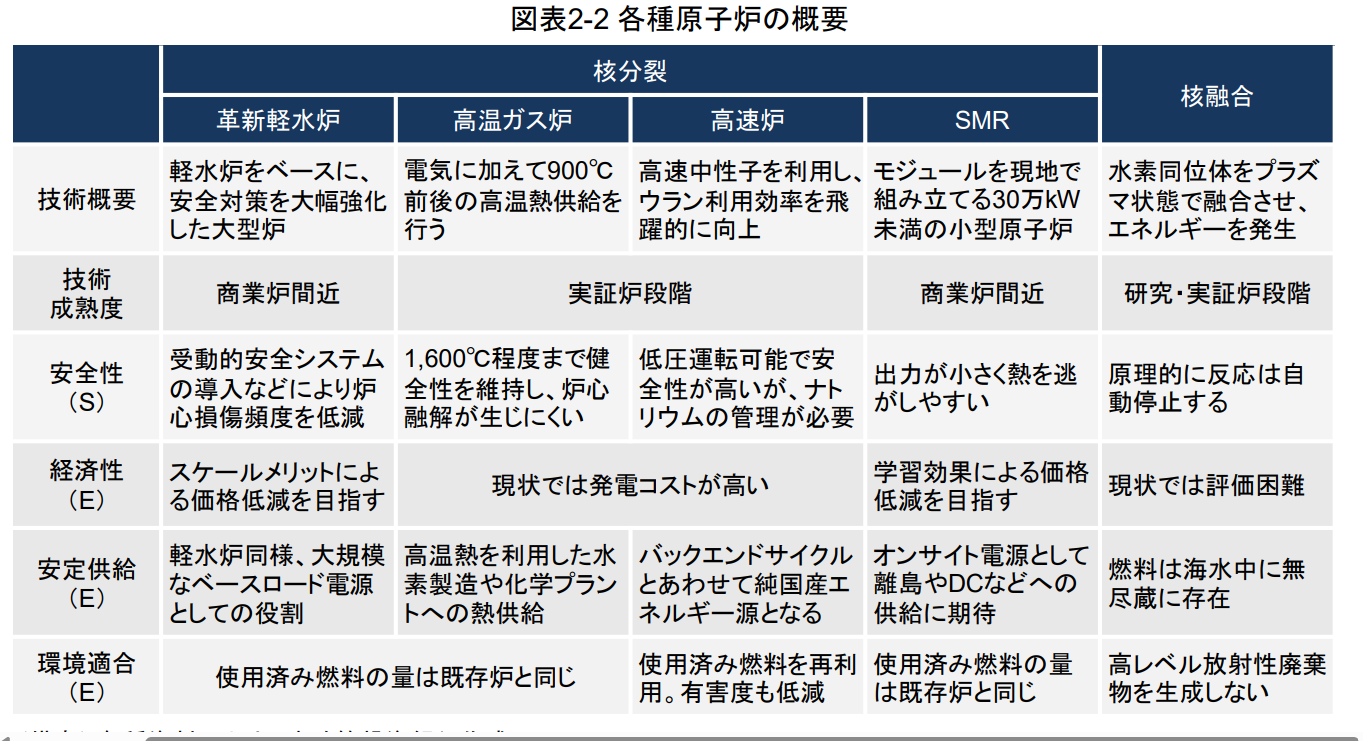

日本政策投資銀行 SMRの動向と産業戦略に関する調査研究を公表

日本政策投資銀行は7月11日、「電力需要増加への対応と脱炭素化実現に向けた原子力への注目~海外で取り組みが進むSMRの動向と産業戦略~」と題した調査研究レポートを発表した。著者は同行産業調査部の村松周平氏。同レポートでは、電力需要の増加と脱炭素化の実現に向け、世界的に原子力発電の重要性が再認識されていると指摘。革新軽水炉・高温ガス炉・高速炉・小型モジュール炉(SMR)および核融合などの次世代革新炉の開発が加速するなか、それらの導入に向けた論点や日本の産業競争力強化に向けたあり方を提言している。特にSMRは、技術成熟度の観点から実現可能性が高く、大型軽水炉における課題を克服し得る特徴を有しており、米国などではSMR導入に向けた規制や政策的支援の整備が進んでいる。日本もこうした動きに呼応し、先行する海外プロジェクトへの参画が大きな意味を持つ、との見方を示した。一方で、次世代革新炉の初期の実装においては、多様な不確実性に対処する必要があり、サプライチェーンの整備、規制と許認可プロセスの合理化と確立、政府や電力需要家を含めた適切なリスクシェアなどの議論が不可欠と強調している。また、日本では2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画において、「原子力の最大限活用」が明記され、単一電源種に依存しない電力システムの構築が急務となっていることを指摘。太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入が進む一方で、その発電量の不安定さから需給バランスの課題についても言及されている。さらに、西側諸国で長期間にわたり新規建設が途絶え、1,000万点にも及ぶ原子力サプライチェーンが崩壊の危機に瀕したこと、また、その間に中国とロシアは政府が主導して原子力サプライチェーンを戦略的・継続的に強化したことを踏まえ、原子力発電所の新設やサプライチェーンの維持・強化は自国の電力システムのみならず、国際的な安全保障や産業競争力にとっても重要な意味を持つとした。その他、同レポートでは、各種次世代炉の技術的特性、また、FOAKリスク(First of a Kind、初号機)への対応の必要性が記されている。同様に、諸外国のSMR開発・社会実装の動向を踏まえ、日本としても、中長期的なSMRの導入可能性を見据えて、海外プロジェクトへの参画や人材・部品供給の支援を通じて、競争力強化と安全保障上の優位性確保が急務であるとした。そして最後に、安全性への客観的な判断と丁寧な対話を通じた社会的受容も不可欠であり、脱炭素化やエネルギー安全保障の実現に向け、政治・産業界による継続的な支援の必要性を強調している。

- 18 Jul 2025

- NEWS

-

日本原燃 新型遠心分離機を増設へ

日本原燃は6月30日、青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場において、新型に更新した遠心分離機の設計・工事計画認可(設工認)の申請が、原子力規制委員会(NRA)から認可されたと発表した。同工場は、濃縮ウランを製造する国内唯一の施設で、これまで新型の遠心分離機への更新作業を4つに分けて進めてきたが、その最後のひとつが、認可された形だ。同工場では現在、原子炉約1基分に相当する年間112.5トンSWU(分離作業単位)の濃縮ウランを生産しており、2028年度中に、年450トンSWUのウラン生産が可能な体制を目指している。ウラン燃料は、転換・濃縮・成形などの工程を経て、原子力発電所で利用されるが、世界では転換の3割、濃縮の約4割をロシアが担っており、ロシアが世界的なシェアを占めている。増大する電力需要に対応するため、世界では原子力発電を積極的に活用する流れが加速しており、ウランの需要増が見込まれるが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻の長期化によって、ロシア産ウランの依存度低減に向けた動きが欧米で進展している。日本においても、ウラン濃縮の国産能力を維持・強化することは課題となっている。

- 03 Jul 2025

- NEWS

-

EU ロシア産エネルギーへの依存脱却へ 一部に反対論も

欧州委員会(EC)は5月6日、ロシア産エネルギーへの依存を解消させ、欧州連合(EU)全体で安定したエネルギー供給と価格を確保させるための、ロードマップを発表した。EUのクリーンエネルギーへの移行と並行して、ロシアの石油、ガス、原子力(濃縮ウランまたは燃料)を平和裡にEU市場から締め出していく計画だ。ECは来月6月にも、ロードマップを支援する法案を提出するとしている。EUのロシア産エネルギーへの依存を減らすために2022年5月に開始されたREPowerEU計画により、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降に導入された16の制裁パッケージや、エネルギー供給元の多様化を通じて、ロシア産ガス輸入のシェアは45%(2021年)から15%(2023年)に大幅に減少した。しかし、2024年に19%に回復。ロードマップの作成は、ロシアのエネルギー輸入への過度の依存が安全保障上の脅威であり、より一層、協調的な行動の必要があるとの認識による。ECは、EU大でのロシア産エネルギー輸入の段階的廃止が、適切に実施されるよう、EU加盟国と協力していく。具体的には、加盟各国は2025年末までに、ロシアのガス、石油、原子力(濃縮ウランまたは燃料)の輸入の段階的な廃止にいかに貢献するかについて、国家計画を作成する。同時に、エネルギー移行を加速しながら、エネルギー供給の多様化と安全保障を維持し、価格と市場への影響を排除するための努力を続けていくとしている。ロードマップには、以下の対策が含まれている。ガス:EU市場におけるロシア産ガスの透明性、監視、トレーサビリティを向上させ、2027年末までにロシア産ガス(パイプラインとLNGの両方)の全面輸入禁止を導入。ロシア産ガス供給業者との新規契約は禁止され、スポット契約(即時支払い)は2025年末まで、既存の長期契約による輸入も2027年末までに禁止。なお、ロシア産ガスを代替する、ロシア以外からのLNG調達は2028年までに約2,000億㎥の増加を予想。石油:石油を輸送するロシアの「影の船団」(Shadow fleets:ロシアが制裁回避のために雇用する船舶)に対する制裁を実施。原子力:ロシアの濃縮ウランの輸入に対する貿易措置の提示。欧州原子力共同体(ユーラトム)供給局が共同で締結した、ロシア由来のウラン、濃縮ウラン、その他の核物質の新規供給の制限。なお、ロシア設計のVVER炉を運転する加盟国は、ロシア以外の燃料調達先を確保中。 ※石炭:制裁により、輸入はすでに全面禁止。ECは、ロシア産エネルギー輸入の段階的な廃止により、よりクリーンで独立したエネルギーシステムを確立し、経済の活性化と、欧州の脱炭素化の目標を達成するとしている。ECのU. フォンデアライエン委員長は、「ロシアのウクライナ侵略は、恐喝、経済的強制、価格ショックのリスクを容赦なく露呈させた。REPowerEUにより、エネルギー供給を多様化し、EUはロシアの化石燃料への依存を大幅に減らすことに成功した。今こそEUは、信頼できない供給国とのエネルギー関係を完全に断ち切る時。我々は、ロシア産エネルギーへの対価が、ウクライナに対する侵略戦争の資金源となることを許容しない」とコメントした。このECによる発表を受け、ハンガリーのP. シーヤールトー外務貿易相は、「ハンガリーの安価な光熱費に対する攻撃であり、ウクライナ支援の代償を払うことを余儀なくされている。加盟国にロシアとのエネルギー協力を断つよう強制する決定は政治的、イデオロギー的に動機付けられたものだ」と語った。参考)2024年のロシアからのエネルギー輸入規模ガス(パイプラインとLNG):520億㎥ (EU 10か国)(2021年は1,500億㎥)石油:1,300万トン(EU 3か国)(2022年初めはロシア産シェア27%。2024年は3%に縮小)濃縮ウランまたは燃料:2,800トン(EU 7か国)(EU需要のウランの14%以上、転換サービスの約23%、濃縮サービスの約24%をロシアが充足)

- 15 May 2025

- NEWS

-

トランプ大統領の「最大の脅威は中国」は本当か

トランプ米大統領の60か国・地域への相互関税発表(9日発動)以来、課せられた国々の反発、株式市場の暴落、インフレ・景気後退懸念など、予想を超える激震が続いている。しかしこれはまだ序の口である。もしかするとトランプ氏は、世界を未踏の領域へと道連れにしつつあるのかもしれない。それにしても中国(34%)にはもう少し高くても良かったのにと思う。先行の追加関税を加えた54%は各国の中では確かに高い。しかし商務省によれば昨年の米国の貿易赤字額は中国が2,954億ドルと断トツのトップである。なのに赤字額で言えば微々たるカンボジアの49%を筆頭に、ラオス48%、ベトナムに46%、ミャンマー44%はヒドイ。これでは小国いじめだ。タイ36%、インドネシアと台湾32%などを併せ考えると、これは東・東南アジアへの狙い撃ちも同然で、対中政策の要・インド太平洋をどうしようというのかと勘繰りたくなる。もっと言わせて頂けば相互関税は中国だけに絞れば良かったのだ。その方が問題が分かり易い。「暴論」かもしれない。しかしトランプ関税自体が暴論なのだ。暴論には暴論を。というのもトランプ氏が第1期政権以来一貫して「最大の脅威は中国」と言い続けて来たにしては、言葉と行動が未だ合致していないこともある。例は相互関税だけに留まらない。トランプ氏がウクライナ停戦を急ぎ、ロシアのプーチン大統領にすり寄るのも、デンマーク自治領グリーンランドを召上げようというのも、さらにはパナマ運河の再支配を目論むのも、すべては真の敵・中国との戦いに持てるリソースのすべてをつぎ込み、集中するためと解説されてきた。果たして本当にそうだろうか。トランプ戦線は「標的」が増えるばかり。これでは一体何時になったら本命・中国に立ち向かうのか?たとえ本当でも時間切れにならないか?トランプさん、貴方はそもそも中国とどうしたいの?疑問が次々と湧く。24時間で終わらせてみせると一時豪語したウクライナ戦争は、停戦協議が未だ進行中だ。ロシアのプーチン大統領は手練手管でトランプ氏の気を引きつつ時間を稼ぎ、ウクライナは一寸の虫にも五分の魂で粘る。協議が長引けば対中戦は遅れる。加えて米中和解に中ソ対立を利用したニクソン元大統領の逆張りを行くロシアへの接近と中ロ離反策も、肝心の中国との紐帯は揺らぐ気配はまったくない。おまけにカナダやデンマーク、パナマ、NATO(北大西洋条約機構)など同盟国や友好国へのつれない態度に比して、ライバル中国には思いの外に大人の対応だ。アベコベではないだろうか。今年1月、インドネシアがASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国では初めて中ロ主導のBRICS(新興5か国=ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)に加盟、内外に衝撃を与えた。一昨年、サウジアラビア、イラン、エジプトなど6か国もの加盟承認を発表した際に、インドネシアのジョコウィ大統領(当時)は欧米中心の先進国クラブと言われるOECD(経済協力開発機構)加盟優先を理由に、加盟の誘いを断った。プラボウォ大統領が僅か1年余りで豹変したのは、BRICSの勝利と言えなくもない。ASEANではタイ、マレーシアも加盟希望を表明済みだ。マレーシアのアンワル首相は「もう米国は怖くない。気にすることはない」と言ったとか。真偽のほどは不明だが、ASEAN諸国の空気を代弁しているように感じる。今回のASEAN6か国への高関税は、米国頼むに足りずどころか不信感を増し、こうした流れに拍車を掛け兼ねないと懸念する。離米・反米の流れが世界に広がる可能性だってある。喜ぶのは中ロだ。トランプ氏の疲れを知らぬ獅子奮迅ぶりは持ち時間が限られていることもあると言える。再選はなく(当人はウルトラCを望んでいるが)、来年はもう中間選挙である。中間選挙で与党苦戦の通例を覆せず共和党多数派議会が崩れると、大統領は急速にレイムダック化する。トランプ氏を見ながら思い浮かぶ諺は「急いては事を仕損じる」である。以上、トランプ氏の「中国は最大の脅威」論を巡る疑問を呈してきた。ひょっとしてトランプ氏は米ロ中3極による世界3分割支配を考えているのではないかというのが、疑問への私なりの答えである。あくまで仮説だが、そう考えた方が腑に落ちる。トランプ氏は米国の世界への責任や支配などに関心は薄く、とにかくアメリカ・ファーストである。同盟国カナダにかくも攻撃的なのも、吸収して南北アメリカを手中に収めたいのだ。その先のグリーンランドも買収すればさらに結構。小国パナマは言うに及ばず。欧州はロシアに、アジアは中国に、それが嫌なら自分たちで戦って彼らに勝て。春眠暁を覚えず、何やら悪い夢を見てしまったのだろうか。

- 07 Apr 2025

- COLUMN

-

米DOE 濃縮ウラン契約の供給者6社を選定

米エネルギー省(DOE)の原子力エネルギー(NE)局は12月10日、「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、米国における新たなウラン生産能力の拡大にインセンティブを与えるため、低濃縮ウラン (LEU) の調達契約を締結する6社を選定した。燃料分野において、ロシアの影響を受けない強靭なサプライチェーンを構築しつつ、全米の消費者が安価で信頼できる電力と高賃金のクリーンエネルギー関連の雇用を保証する、米政権の肝入りの施策である。DOE原子力局のM. ゴフ首席次官補代理は、「今回の調達契約は、米国におけるウラン濃縮能力の安全かつ責任ある構築を促進するもの。米国のエネルギー安全保障を強靭にするため、米国内における濃縮ウランの生産能力を向上させなければならない」として、今回の契約締結の意義を強調した。DOEが調達契約を締結したのは以下の6社。LEU供給で競争原理を生み出し、強力な投資の促進をねらう。American Centrifuge Operating, LLC(セントラス・エナジー傘下)General Matter, IncGlobal Laser Enrichment, LLCルイジアナ・エナジー・サービシーズ社(ウレンコ傘下)Laser Isotope Separation Technologies, IncOrano Federal Services, LLCDOEはLEUの新たな国内生産能力を掘り起こし、米国の既存の原子力発電所のほか、将来の先進炉の国内外での展開に必要な燃料供給を確保したい考えだ。DOEはこれらの契約を通じ、濃縮施設の新設、または既存の濃縮施設の拡張により生産されるLEUを購入する。契約は最長10年間、基本報酬として各社に最低200万ドル(約3.0億円)を支払う。DOEは今年6月、米国内産のLEU購入に関する提案依頼書(RFP)を発行。「米国への投資」アジェンダから27億ドル(約4,148億円)を支援することとしている。米国において、原子力は総発電電力量のほぼ2割を供給しており、急速に増加する電力需要を満たし、CO2削減が困難な産業プロセスと運輸部門の脱炭素化に貢献する最大のクリーンエネルギー源。米国のクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たすと考えられている。米国は2023年にアラブ首長国連邦(UAE)で開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)において、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にするという公約を共同で主導した。この公約の達成には、米国は追加の原子力発電容量を配備する必要があるが、これには大型炉のほか、小型モジュール炉(SMR)、マイクロ炉など、あらゆる規模の新しい原子炉が含まれる。さらに既設炉の運転期間延長、出力向上や、閉鎖炉の運転再開を想定。これら設備容量拡大には、安定した燃料供給源が必要となる。ロシアは現在、世界のウラン濃縮能力の約44%シェアを保有。米国が輸入する燃料の約35%をロシア産が占める。J. バイデン大統領は今年5月、ロシアからのLEU輸入禁止法案に署名し、8月に発効した。一方で、米国の既存の原子力発電所が運転を中断することのないようDOEは、DOE長官が国務長官および商務長官と協議の上、特定の状況下で特定量のロシア産LEUに免除を与えるプロセスを発表。この規定に基づく免除は、2028年1月1日までに終了する。ロシアは11月、対抗措置として、ロシア産濃縮ウランの米国への一時的な輸出制限を決議した。脱炭素化やロシア産原子燃料への依存の回避、エネルギーセキュリティの強化を要因とする、世界的な原子力発電への評価の高まりを受け、世界的に濃縮役務の需要が増加している。英国に本拠地を置く、グローバルな濃縮事業者であるウレンコ社は、米国における濃縮ウランの需要増に応えるため、同社(ウレンコUSA)がニューメキシコ州ユーニスで操業する、米国で唯一の商業用濃縮プラントを拡張し、生産能力の拡大を目指している。同プラントは現在、米国の電力会社の濃縮ウラン需要の約1/3をカバーしている。なお、米原子力規制委員会(NRC)は12月11日、ウレンコUSAに対し、ウラン濃縮レベルを最大10%に引き上げるライセンス修正を承認した。NRCの承認により、既存の原子力発電所の燃料交換期間の短縮や、一部の先進炉への燃料供給が可能となる。

- 18 Dec 2024

- NEWS

-

ウクライナ エネ安全保障強化に向けIEAが勧告

国際エネルギー機関(IEA)は9月19日、軍事紛争により大きな制約を受けているウクライナのエネルギーインフラの状況を検証した報告書「Ukraine’s Energy Security and the Coming Winter」を公表した。報告書は、ロシアによるウクライナのエネルギーインフラに対する攻撃が激しさを増すなか、冬が近づくにつれ深刻なリスクが生じていると指摘、今後数か月間、ウクライナ国民が電力と暖房に確実にアクセスできるよう、迅速なアクションと追加支援の必要性を勧告している。ウクライナのエネルギーシステムは、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来2年連続で冬を乗り越えてきたものの、2024年春以降、発電所、熱供給プラント、送電網などに対する攻撃が激化したことにより、同国のエネルギーインフラは大きな負担にさらされている。報告書によると、8月下旬の大規模な攻撃以前にも、既に紛争前の発電能力の3分の2以上は、破壊や損傷、占拠により利用できず、夏期も計画停電やプラントの計画外停止が多発、水供給など日常生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。さらに、報告書は、冬が近づくにつれ、状況がさらに悪化する可能性を指摘。利用可能な電力供給とピーク需要との間に大きなギャップが生じ、真冬には病院、学校、その他の主要機関にさらなる深刻な混乱をもたらす可能性を指摘したほか、主要都市への熱供給のリスクにも言及、さらに平均気温が低い場合は、国内の天然ガス供給を圧迫する可能性がある、と警鐘を鳴らしている。これらをふまえ、IEAは、ウクライナとその国際パートナーがこれらのリスクに対処しつつ、将来の脆弱性を軽減するための、以下のエネルギー対策10項目を勧告した。重要なエネルギーインフラの物理的およびサイバーセキュリティの強化修理用機器とスペアパーツの配送の迅速化電力供給の増強と分散化欧州連合(EU)との送電容量の拡大エネルギー効率化への投資継続、および省エネ、デマンド・レスポンスの実施冬季暖房用のバックアップ・オプションの準備天然ガスの備蓄レベルの増強EUからのガス輸入能力の強化エネルギーシステム等で密接に関係する、ウクライナの隣国モルドバとの調整((報告書によると、モルドバは電力の約3分の2を、ロシア軍が駐留するトランスニストリアにある大規模発電所から供給。今後、2024年末にウクライナ経由のロシアのガス輸送協定が終了予定であることから、モルドバの電力の供給保証に大きな不確実性をもたらしている。))EUのシステムと統合された、市場ベースの、回復力のある持続可能なエネルギーシステムの基礎の構築F. ビロルIEA事務局長は、ウクライナの現況は、世界で最も差し迫ったエネルギー安全保障問題の一つであり、「今冬はこれまでで最も厳しい試練となるであろう」と懸念を示す一方、10項目の勧告が迅速かつ効果的に実施されれば、大きな効果が期待できる、との見方を示している。

- 25 Sep 2024

- NEWS

-

ロシアのエネルギー計画 原子力拡大方針

ロシア国営の系統運用会社である統一電力システム(UES)はこのほど、2042年までの発電設備の配置に関する基本計画の草案を明らかにした。なお、草案の公開討論が8月20日より実施されている。UESのD.ピレニェクス系統運用局長は9月3日、記者からのインタビューの中で、公開討論は計画手続きの透明性を目的としていると強調。これまで草案の策定にあたり、長期的な電力消費予測、さまざまなシナリオのモデリング、電力モードの計算など、1年半にわたる膨大な作業を実施。同局長は、公開討論で建設的な意見を得て、策定プロセスに係るすべての当事者に利益をもたらすようにしたいと述べ、業界とすべての利害関係者の積極的な参加を呼び掛けた。2042年までの原子力発電設備計画の草案によると、ロシアでは既存および新規の14サイトで合計38基(約2,375万kWe)を新設。閉鎖予定の原子炉のリプレースとなる大型炉および小型モジュール炉(SMR)を新設する他、電力系統の運用面で大型炉の設置が出来ない極東地域では中型炉を設置する。一方、運転期間を満了する原子炉の閉鎖は約1,040万kWe規模。この計画の実現により、2042年には原子力発電設備容量は、現在の総発電設備容量の11.7%から15.3%に拡大。総発電電力量に占める原子力発電の割合は現在の18.9%から23.5%になると予測している。国営原子力企業のロスアトムは、露大統領の指示により、2045年までに総発電電力量に占める原子力発電の割合を25%にすることを目指している。草案に示される具体的な新設計画、運転開始時期は以下の通り。コラ第Ⅱ原子力発電所(ムルマンスク州)2035~2040年、VVER-S/600×3基(PWR)、計180万kWeクルスク第Ⅱ原子力発電所(クルスク州)2025~2034年、VVER-TOI×4基(PWR)、計480万kWeスモレンスク第Ⅱ原子力発電所(スモレンスク州)2033~2035年、VVER-optimum×2基(PWR)、計240万kWeノボチェルカスク原子力発電所(ロストフ州)2036~2038年、VVER-optimum×2基(PWR)、計240万kWeレフティンスク原子力発電所(スベルドロフスク州)2041年、BN-optimum×1基(高速炉)、125.5万kWe南ウラル原子力発電所(チェリャビンスク州)2038~2040年、BN×2基(高速炉)、計251万kWeクラスノヤルスク原子力発電所(クラスノヤルスク地方)2037~2042年、BN×4基(高速炉)、計502万kWe鉛冷却高速実証炉(トムスク州)2028年、BREST-OD-300×1基、30万kWeプリモルスク原子力発電所(沿海地方)2039~2042年、VVER-S/600×2基(PWR)、計120万kWeハバロフスク原子力発電所(ハバロフスク地方)2036~2038年、VVER-S/600×2基(PWR)、計120万kWeノリリスクASMM(SMR)(クラスノヤルスク地方)2032~2037年、RITM-400×4基(PWR)、計32万kWe(電力消費者との合意後に実施)ヤクーツクASMM(SMR)(サハ共和国)2030~2031年、RITM-200N×2基(PWR)、11万kWe(内、1基は、電力消費者との合意後に実施)チュクチASMM(SMR)(チュクチ自治管区)2030年、SHELF-M×1基(PWR)、1万kWe(電力消費者との合意後に実施)バイムスキーMPEB(SMR)(チュクチ自治管区)2027~2031年、RITM-200C×8基(PWR)、計42.4万kWe(浮揚式原子力発電所、電力消費者との合意後に実施)11.~14.は、僻地にありUES系統からは独立している。原子力発電設備容量の最大の増加は、電力消費量の高い成長率を示す、シベリア、極東、ウラル地方で予想されている。近代的な原子力発電所の建設により、これら地域の経済成長と産業の発展を支援するという。基本計画は年内に政府の承認を得る予定。

- 17 Sep 2024

- NEWS

-

米DOE セントラスにロシア産ウラン輸入禁止を免除

米エネルギー省(DOE)は7月18日、米セントラス・エナジー社が、2024年及び2025年に米国顧客への納入を確約している低濃縮ウラン(LEU)について、ロシア産LEUの輸入禁止の免除を許可した。セントラス社が米国証券取引委員会(SEC)に宛てた7月19日付の提出書類で明らかにした。5月13日、バイデン大統領の署名により「ロシア産ウラン輸入禁止法」が成立、8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、DOEへの申請により輸入禁止の免除措置が適用される。ただし、その場合も免除される量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない(既報)。なお、免除される量は、2024年は476,536kg、2025年は470,376kg、2026年は464,183kg、2027年は459,083kgとなっている。

- 30 Jul 2024

- NEWS

-

ハンガリー パクシュ増設計画はEUの対露制裁対象から除外

欧州連合(EU)は6月24日、ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクトをロシアに対する第14次制裁パッケージから完全に除外した。ロシアのウクライナ侵略に対する対抗措置として、EUはロシアに対して大規模な制裁を科している。ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクト(5、6号機を増設。出力120万kWのロシア型PWR=VVER-1200を採用)では、サイト準備作業が進行中だが、ハンガリーのP.シーヤールトー外務貿易相は、同プロジェクトが制裁パッケージからに除外されたことで、「欧州企業はパクシュⅡプロジェクトへの参加にあたり、加盟国当局に許可を申請する必要はなく、EUは同プロジェクトへの欧州企業の参加を阻止することもない。増設作業は加速するだろう」との見方を示した。そして、ドイツ、フランス、オーストリアなど多くの西側企業がパクシュⅡプロジェクトに参加しているが、投資面では、ロシアとウクライナの戦争前の状況に戻りつつあると強調した。これまでEU企業は、特定の製品やサービスについて、供給前に当該国の管轄当局に制裁除外の認可を申請しなければならなかったが、制裁から除外されたことにより、手続きは当局への通知のみで完了する。

- 16 Jul 2024

- NEWS

-

ロシア インドとの原子力協力の深化を協議

インドのN.モディ首相はロシア公式訪問時の7月9日、ロシアのV.プーチン大統領とともに、モスクワにある原子力パビリオンを訪問し、両国の新たな原子力協力の可能性を協議した。両首脳は、全ロシア博覧センター(VDNKh)内にある、パビリオン“ATOM”を訪問。ロシア国営原子力企業ロスアトムのA.リハチョフ総裁が案内役を務めた。「現代の原子力産業」をテーマとする展示コーナーにて、ロシアの原子力技術を利用した海水淡水化、種子や食品の品質向上のための放射線照射、北極海航路によるインドからヨーロッパやロシアへの貨物輸送、浮揚式原子力発電所などを紹介し、両国の新たな協力可能性について協議した。また、同パビリオンでは、ロシアが手掛けるインドのクダンクラム原子力発電所(1、2号機が稼働中。3~6号機が建設中)の建設や原子力人材育成、インドの月探査計画と医療用のアイソトープ(RI)供給に関するビデオが上映された。両首脳会談後に発表された、共同声明「強固で拡大するパートナーシップ」では、原子力の平和利用分野における協力を、戦略的パートナーシップの不可欠な構成要素であると明記。現在建設中のクダンクラム原子力発電所3~6号機(ロシア製PWR=VVER-1000、各100万kWe)の機器引き渡しの時期を含む既存のスケジュール遵守の合意に言及するほか、以前の合意文書に従い、インド国内にロシアが建設協力する2番目となる原子力発電所の新たなサイトの設置について更なる議論の必要性を強調した。さらに、VVER-1200(120万kWe)の建設プロジェクトの実施、機器製造の現地化、発電所部品の共同生産や、第三国における協業などに関する技術協議の継続を確認している。その他、原子燃料サイクルの分野や原子力技術の非エネルギー利用における協力強化を掲げた。なお、2002年に始まった、クダンクラム原子力発電所の建設は、両国の技術・エネルギー協力の旗艦プロジェクトとして位置付けられ、同1、2号機はそれぞれ2014年、2017年に営業運転を開始している。今後、同3~6号機の運転開始により、発電所が所在する人口7,200万人のタミル・ナードゥ州の電力需要の50%を供給し、隣接する州(合計人口約1億人)の電力需要の約1/3を供給するという。また、ロスアトムによるバングラデシュ初の原子力発電所「ルプール」(VVER-1200×2基)の建設プロジェクトにおいて、インドの企業が全ての冷却塔やポンプステーションを建設するなど、両国の協力は第三国でも実施されている。新たな協力分野もすでに両国間で議論されており、インドの新サイトにおけるVVER-1200の計6基の建設や、小型の原子力発電所(浮揚式原子力発電所)の建設、閉じた燃料サイクルの分野での協力を有望視している。また、両国は、原子力技術の非エネルギー応用分野、特に腫瘍及び心臓病の診断、また治療に使用されるRI製品の供給分野における協力拡大にも関心を寄せている。さらに、ロシアのエネルギー資源(石油・石炭・LNG)をロシア北西部の港から北極海航路を経由し、ロシア極東の港で積替え、インドの港まで輸送する可能性について両国間で協議が進行中であるという。なお、インドのJ.シン原子力担当国務大臣は6月25日、インド原子力省(DAE)の行動計画の見直しを行うハイレベル会合にて、「2029年までに現在の748万kWの原子力発電設備容量を、約70%拡大させ1,308万kWとし、そのために7基を増設する」と発言。その一方で、同大臣は、エネルギー安全保障、健康と食料安全保障とともに、放射性医薬品と核医学、農業、食料保存にも焦点を当てるべきとし、一般市民の経済的・社会的利益や生活の利便性を促進する放射線技術の発展の必要性も強調した。

- 11 Jul 2024

- NEWS

-

米国 燃料サプライチェーン強化に27億ドル拠出

米エネルギー省(DOE)は6月27日、米国内産の低濃縮ウラン(LEU)購入に関する「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、J. バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダから27億ドル(約4,363億円)を支援するもので、ロシア産LEUへの依存脱却に向け、米国内のウラン濃縮能力を強化し、商業用核燃料の供給源の多様化や安定供給を図ることが狙い。DOEは今回のRFPを通じて、新規の濃縮施設や既存の濃縮施設の拡張プロジェクトなど、新たな供給源と2件以上の契約を締結する予定だ。今回の発表について、J. グランホルムDOE長官は、DOEが国家安全保障の強化と国内原子力産業の成長に不可欠な、米国内のウラン供給力を強化しているとしたうえで、「原子力業界の世界的リーダーであり続けるという米国の決意を示すもの」と表明。また、A. ザイディ大統領補佐官兼国家気候アドバイザーは、バイデン政権下で進められてきたクリーンエネルギーの拡大促進が、高賃金な雇用を生み、なおかつエネルギー安全保障を高めてきたとこれまでの実績を強調した。ウランの調達をめぐっては、バイデン大統領が5月13日、ロシア産LEUの米国への輸入を禁止した「ロシア産ウラン輸入禁止法」に署名、来月8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。DOEによると、原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、輸入禁止の免除が可能。ただし、その場合もLEUの輸入量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない。DOEエネルギー情報局(EIA)が6月に発表した最新のウラン市況年次報告書(2023 Uranium Marketing Annual Report)によると、ロシアは米国の商業用原子力発電所向けLEUの27%を供給しており、米国に次ぐ第2位のシェアを占めている。現在、LEUの購入において、米国では全体の約72%が海外調達となっている。

- 03 Jul 2024

- NEWS

-

エジプト エルダバ4号機が着工

エジプト初の原子力発電所建設サイトであるエルダバ原子力発電所(120万kW級ロシア型PWR =VVER-1200×4基)で1月23日、4号機が着工した。同サイトでは1号機が2022年7月、2号機が同11月、3号機が2023年5月にそれぞれ着工しており、4号機で最後となる。1号機は2028年の運転開始を目指している。エルダバ原子力発電所は、カイロの北西約320km、地中海沿岸地域のエルダバ市にある。アフリカ大陸での原子力発電所建設は、南アフリカ共和国のクバーグ原子力発電所(PWR×2基、各97万kW)以来のこと。建設計画は、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が支援している。VVER-1200は、ロシアのレニングラード第Ⅱ原子力発電所(1、2号機)とノボボロネジ第Ⅱ原子力発電所(1、2号機)、ベラルーシのベラルシアン原子力発電所(1、2号機)で運転中。その他、中国とトルコで4基ずつ、バングラデシュで2基が建設中である。エジプト政府は2015年11月に、原子力発電所建設プロジェクトに関する政府間協定(IGA)をロシア政府と締結、ロシアから最大250億ドルの低金利融資を受けることになった。2017年12月に調印した4基のVVER-1200建設の契約では、ロスアトム社は発電所を建設するだけでなく、60年間の運転期間を通じて燃料を供給するほか、使用済燃料専用の貯蔵施設の建設と貯蔵用キャスクの供給も請け負う。また、運転開始後10年間は、エジプトにおける原子力分野の人材育成とこの発電所の保守に協力する。

- 30 Jan 2024

- NEWS

-

米国 HALEU国内生産の提案を募集

米エネルギー省(DOE)は1月9日、J.バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の国内での大規模供給体制を確立するため、濃縮サービスに関する提案依頼書(Request for Proposals:RFP)を発行した。DOEのJ.グランホルム長官は、「原子力は現在、国内のカーボンフリー電力のほぼ半分を供給しており、今後もクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たし続ける」と強調した。HALEUは、現在開発中の多くの先進的原子炉に採用されている新型燃料で、先進的原子炉の展開は、バイデン大統領の掲げる2050年までのCO2排出量実質ゼロ(ネットゼロ)の達成、エネルギー安全保障の強化、高賃金の雇用の創出、米国の経済競争力の強化に貢献する。また、HALEU燃料の利用により炉心寿命は長くなり、安全性、効率向上が期待できる。現在、米国に拠点を置く供給事業者からHALEU燃料の商業的規模の供給はなく、原子力発電事業での積極的活用上の懸念材料となっていることから、国内供給が増加すれば、米国における先進的原子炉の開発と配備が促進されると見込まれている。バイデン大統領のインフレ抑制法は、2026年9月までとの期限付きの総額7億ドル(約1,015億円)を限度とする「HALEU利用プログラム」により国内にHALEUサプライチェーンを確立することを目的としている。今回のRFPで採択されるHALEU濃縮契約と昨年11月に発表されたRFPによる別契約(濃縮されたウランを先進的原子炉向けの金属、酸化物等の形態に再転換するサービス)に最大5億ドル(約725億円)の拠出が予定されている。DOEの原子力局は、国内のウラン濃縮事業者とHALEU燃料製造の契約を複数締結する計画だ。濃縮されたHALEUは、再転換事業者に出荷する必要があるまで製造サイトで保管する。最大契約期間10年のHALEU濃縮契約に基づき、政府は各ウラン濃縮事業者に対し最低発注金額として200万ドル(約2.9億円)を保証する。濃縮および貯蔵活動は米国本土で行われ、国家環境政策法に準拠する必要がある。今回のRFPによる提案提出の期限は3月8日。このRFPには、昨年6月に発行されたRFP草案に対する業界からのコメントに基づく修正がされている。DOEは、政府所有の研究炉の使用済み燃料のリサイクルを含む、先進的商業炉のHALEUサプライチェーンを拡大するための活動を支援している。DOEの予測では、2035年までに100%のクリーンな電力、2050年までにネットゼロの達成という政府目標の達成のためには、2020年代末までに先進的原子炉用にHALEU燃料40トン以上が必要であり、毎年、さらにこれを上回る燃料を製造しなければならない。昨年11月、DOEはHALEU燃料の実証製造プロジェクトにおいて重要なマイルストーンを達成した。米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・USEC)が国内初となるHALEU燃料を20kg製造。なお、DOEは今後3年間で世界のウラン濃縮と転換能力を拡大し、ロシアの影響を受けない強靱なウラン供給市場の確立をめざし、官民セクターの投資促進のために有志国と連携を深めている。昨年12月7日、COP28の会期中に開催された第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場で、米国、カナダ、フランス、日本、英国は合同で、安全で確実な原子力エネルギーのサプライチェーンを確立するために政府主導の拠出42億ドル(約6,090億円)を動員する共同計画を発表した。これは、COP28における、日本をはじめとする米英仏加など25か国による、世界の原子力発電設備容量を2020年比の3倍に増加させるという宣言文書の具体化である。

- 15 Jan 2024

- NEWS

-

「トランプ再登場」に覚悟と備えの年

ちょうど1年前の1月、当コラムは「2023年の世界は2024年で動く」と書いた。台湾総統選挙から米国大統領選挙まで2024年は大統領選挙や総選挙ラッシュ。《2023年の国際情勢は2024年の影響の下で動いて行くし、行かざるを得ない》と考えたからだ。しかし2024年の世界はもう2025年では動かない。2024年それ自体で動く。主役は米大統領選である。中国やグローバルサウス(GS)の台頭が著しいとは言え、米国の力は侮れない。世界の政治経済は米大統領が依然として帰趨を握っている。民主党はバイデン大統領が再選を目指す。一方共和党は台湾総統・立法院選挙の2日後、1月15日のアイオワ州党員集会から始まる。本来なら7月の共和党全国大会までの長距離レースだが、今回は支持率で独走するトランプ前大統領が、10数州の予備選が行われる3月5日のスーパーチューズデーには、候補者に決まりとなる公算が高い。さらに今や本選で勝利の観測まで出ている。だからであろう。昨年後半から欧米主要紙は相次ぎ「トランプ再登場」の世界をシミュレーション。独裁政治の到来、同盟・多国間協調の崩壊、ロシア優位のウクライナ戦争の終わり、北大西洋条約機構(NATO)からの米国脱退などを予測、論調は総じて悲観的だった。かつてネオコン(新保守主義)で鳴らした歴史学者ケーガンは、ワシントンポスト紙11月30日付「トランプの独裁政治は不可避。誰も止められない」で、独裁と反トランプ陣営へのリベンジ政治が始まると言い、英フィナンシャルタイムズ紙12月6日付「世界がトランプにヘッジを掛けることは不可能」も、同紙コラムニストがトランプ復帰は西側にとって最初の時よりも悪く、《アジアの同盟国や友邦国は米国が安全保障を保証することのない世界に適応しなければならない》とした。そうした状況を「パニック状態」と言ったのは、米国際政治学者のルトワック氏だ。米国社会は今やトランプ支持派と徹底排除派に二分され、今回は前者が勝敗の行方を決めそうだからである(産経新聞12月22日付)。振り返れば世界は第1次トランプ政権で気まぐれや思いつきの予測不可能政治に翻弄された。もし第2次政権が現実となり独裁とリベンジ政治が加われば、世界はどこまで理不尽なものになるか、それこそ予測不可能だ。もっとも今このように書きつつ「トランプ再登場」には実は半信半疑でもある。ちょっと前のめりしすぎではないか。政治の世界が一寸先は闇、選挙が水物なのは万国共通だし、少なくともバイデン氏には高齢の、トランプ氏には連邦・州裁での4つの裁判のリスクがある。11月5日の投票日まで何が起きるか分からないし、何が起きても不思議ではない。世界はますます予見困難になっている。このことは昨年10月7日のパレスチナのイスラム原理主義武装組織ハマスによる奇襲攻撃の一事を見ても明らかだ。世界はもちろん、当のイスラエルにも寝耳に水。それが結果的にはバイデン氏、ひいてはウクライナのゼレンスキー大統領を窮地に追い込み、トランプ氏を利している。しかし日本や世界が今から怯え、パニック状態に陥るのは賢明とは言えない。むしろここは冷静に、2024年を「トランプ的世界」への覚悟と備えの年とする方が建設的だろう。最優先課題はやはりウクライナだ。ウクライナ支援反対を明言しているトランプ氏が再登場する前に、ウクライナ優位の停戦に向け西側は挙げて最大限の支援をし、戦況を変える。ロシアの勝利はプーチン大統領の野心と挑戦を増大させ、国際秩序にとって危険極まりない。ガザ攻撃停止に向けイスラエルへの圧力強化も緊急を要する。停戦は人気のないネタニヤフ首相の退陣に道を開くかもしれない。ウクライナとガザの紛争に出口が見えただけでも、世界は相当身軽になる。経済、エネルギー、食糧事情が好転するのは間違いない。これは米国第一主義が信条のトランプ氏にとっても内政に専念出来るので悪くないはずだ。2024年は国際紛争に解決の糸口を見つけることが最大の課題である。日本も率先して汗をかき、知恵を出したい。

- 05 Jan 2024

- COLUMN