台湾の経済部(経済省)は11月27日、台湾電力による原子力発電所の現状評価報告書を承認した。同報告書によると、金山発電所1-2号機(BWR、60万kWe級、各2018年12月、2019年7月閉鎖)は重要な設備の多くがすでに撤去されており、運転再開の実現可能性はないと評価されたものの、國聖発電所1-2号機(BWR、100万kWe級、各2021年12月、2023年3月閉鎖)、ならびに馬鞍山発電所1-2号機(PWR、90万kWe級、各2024年7月、2025年5月閉鎖)については、運転再開の可能性があると評価。台湾電力は今後、自主的安全検査の開始と運転再開計画の策定を同時に進め、両発電所の運転再開の計画を2026年3月に、核能安全委員会(原子力安全委員会)に提出する予定である。経済部によると、台湾電力は今年5月に改正された「核子反応器設施管制法(原子炉等規制法に相当)」とその施行細則に基づき、①プラント設備、②人員配置、③燃料の乾式貯蔵、④同型プラントの運転期間延長の状況、⑤地質耐震、⑥安全検査整備の状況、⑦電力供給効率の7つの観点から、閉鎖済み3サイトの原子力発電所の現状評価を実施した。評価の結果、金山発電所の2基はそれぞれ停止から11年以上、8年以上経過しており、設備は老朽化が進んでいるうえ、重要な発電設備の多くが撤去されている。また多くの計器類と電気部品で交換とアップグレードが必要となるほか、福島第一原子力発電所と同型であり、日本でも廃止状態に入っているため、運転再開の可能性はないと判断された。國聖発電所の安全および支援システムは、運転期間中と同様に定期的な大規模点検と保守を継続。一方、発電システムは停止期間が2年を超えており、長期の大規模点検と復旧管理計画の実施、機能確認が必要となる。ただし初期評価では、運転再開の条件を備えていると判断された。馬鞍山発電所では機器設備はまだ撤去されておらず、すべて運転期間中の基準に基づいた定期的な大規模点検と保守が実施されている。使用済み燃料は炉内から取出し済みであり、燃料プールにも余裕があるため、初期評価では運転再開に向けた条件を備えていると判断された。台湾電力は老朽化や耐震性などに関する自主的安全検査により、各プラントの運転期間延長の可能性と必要な補強について評価するが、馬鞍山発電所での安全検査は約1.5~2年かかる見込み。國聖発電所では、使用済み燃料の乾式貯蔵施設の稼働が約10年遅れており、完成後に炉内の使用済み燃料の搬出を行うため、安全検査の期間は馬鞍山発電所より長くなると予想されている。経済部は台湾電力に対し、厳格に安全検査作業を行い、国際基準に沿った安全確保を求めており、海外の専門機関による技術審査も必要だとしている。台湾ではこれまで大停電が頻発しており、産業界は安定的な電力供給を求め、政府に対しエネルギー政策の見直しを要請してきていた。ネットゼロ排出の気候目標と国内のエネルギー供給構造の安定を維持するため、立法院(国会)で「核子反応器設施管制法」の第六条条文のうち、原子力発電所の運転期間を最長で20年延長とする改正法案が審議、今年5月に可決された。今年8月には、馬鞍山発電所の運転再開の是非を問う、国民投票を実施。賛成多数となったが、成立要件を満たさず不成立となった。頼清徳総統は本投票結果を受けて、脱原子力政策の見直しにあたっては、①原子力安全、②放射性廃棄物問題の解決、③社会的コンセンサスの三つの原則の遵守が大前提であり、運転再開の可否については、まずは5月の改正法に基づき、核能安全委員会が安全審査の方法を定め、第二に、台湾電力がその方法に基づいて自主的安全検査を行う必要があるとの談話を発表している。

05 Dec 2025

1024

米国の先進炉と燃料リサイクルの開発企業、オクロ社は11月19日、独シーメンス・エナジー社とマイクロ炉「オーロラ」向け電力変換システムの設計契約を締結した。両社は2024年8月に優先サプライヤー契約を結んでおり、協業は実行段階へと移行した。今回の契約では、シーメンス社が蒸気タービンや発電機を中心に、関連機器の詳細設計と設備配置の策定を担う。主要機器の製造開始が可能となり、初号機建設の具体化へ前進した。オクロ社は、産業分野で実績のある既製機器を活用する設計方針が、建設コストや開発期間の圧縮につながると説明。シーメンス社も、高効率で信頼性の高い発電設備の提供を通じ、次世代炉の事業化を支援する姿勢を示した。オーロラは金属燃料を用いるナトリウム冷却高速炉で、出力は1.5万〜5万kWeの範囲で調整可能。HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))燃料により20年以上の連続運転を想定し、高い熱効率を生かした分散型電源としての利用も見込む。同社は米アイダホ国立研究所(INL)敷地内に建設する初号機を商業展開に向けた実証炉と位置づけ、開発を進めている。さらにオクロ社は11月11日、INL内で計画するオーロラ燃料製造施設(A3F)について、米エネルギー省(DOE)アイダホ事業局から原子力安全設計契約(NSDA)の承認を得たと発表。DOEの先進燃料製造ライン整備を後押しするパイロットプログラムで最初の承認例で、審査は提出からわずか2週間で承認された。A3Fでは使用済み燃料を再処理して得た金属燃料をオーロラ向けに製造する。初号機の商業運転に向け、燃料供給と発電所建設の整備が並行して進んでいる。

05 Dec 2025

1004

韓国電力公社(KEPCO)は11月18日、UAEの原子力事業会社ENEC社と、原子力分野およびデジタル技術分野での協力を拡大するための覚書(MOU)を締結した。韓国・UAE首脳会談に合わせて締結され、既存の連携をさらに発展させる。合意は、原子力技術分野での協力と、人工知能(AI)やデジタルトランスフォーメーション(DX)を導入した運転・保守分野の高度化の二本柱で構成される。原子力技術分野では、次世代炉やSMR(小型モジュール炉)の共同評価、技術情報の共有、共同研究、人材育成を進める。AI・DX分野では、予知保全や運転最適化、設備の仮想モデル(デジタルツイン)の活用を含む新たな運用技術の導入を目指す。両社は共同で「ENEC–KEPCO AIイノベーション・ラボ」を設立し、機械学習を用いた運転効率向上システムの開発にも取り組むとしている。さらに、両国は韓国初の原子力輸出案件であるUAEのバラカ原子力発電所(APR1400、140万kWe×4基)で得た経験を生かし、第三国での潜在的な原子力プロジェクトに関する協力も推進する方針だ。署名は11月18日の韓国・UAE首脳会談に合わせて行われた。翌19日には、KEPCO社のK.ドンチョルCEOとENEC社のM.アルハマディCEOが個別に協議し、国際原子力事業での協力可能性を検討。M.アルハマディCEOは「世界の原子力分野は新たな局面を迎えており、協力の機会を見出すことは双方に価値をもたらす」と述べた。韓国はUAE初の原子力発電所であるバラカ発電所の建設を主導し、同発電所は4基すべてが2021~2024年にかけて商業運転を開始した。運転・保守はKEPCO社とENEC社が出資する合弁企業「NAWAHエナジー社」が担っている。今回の協力枠組みは、これらの実績を基盤として両国の関係を発展させるもので、国際原子力市場における両国の競争力強化を目指す考えだ。

05 Dec 2025

866

南アフリカのK. ラモホパ電力・エネルギー相は11月16日の記者会見で、同国独自のペブルベッド・モジュール型高温ガス炉(PBMR)の開発計画を再開する方針を閣議決定したことを明らかにした。また、PBMR技術の国産化と輸出産業化を目指して1999年に設立されたPBMR社について、国営電力会社エスコム(Eskom)から南アフリカ原子力公社(Necsa)へ移管することも発表。同大臣は、これにより南アフリカが小型モジュール炉(SMR)技術と燃料サイクル分野の「主要プレイヤーに立ち戻る」と強調した。PBMRは3重被覆層・燃料粒子(TRISO)燃料を使用し、ヘリウムを冷却材とするSMRの高温ガス炉(電気出力16.5万kW、熱出力40万kW)。750℃の蒸気供給が可能で、炉心溶融の心配が無いなど高い安全性を特長とする。大型炉と比べて初期投資が少なく、送電インフラが未整備の地域にも適した炉とされる。エスコムは1993年からドイツの技術をベースに開発プロジェクトに取り組んできたが、顧客・投資パートナーの確保難航や当時の経済不況により、政府は2010年9月にPBMR開発計画の中止を発表。以降PBMRは、知的財産権保持のため保存整備(Care and Maintenance: C&M)状態に置かれていた。ラモホパ大臣は今年10月、統合資源計画(IRP)2025を発表。2039年までに約520万kWeの原子力発電設備を新設する計画に言及したうえで、「アフリカでは、6億人が電気にアクセスできない。アフリカ大陸の工業化、脱炭素化計画を支えるうえで、クリーンなベースロード電源となる原子力は非常に重要な役割を果たす」と述べ、原子力の重要性を改めて強調した。さらに、今回のPBMRのC&M解除の決定により人材回帰が期待されるとし、「大学や研究機関と協力して原子力科学者のパイプラインを再構築する。燃料開発研究所も再開し、高温ガス炉燃料の世界的供給に向けた商機を作っていく」と意欲を示した。同大臣はまた、今年8月に林業・水産・環境省が西ケープ州ドイネフォンテインを新規建設サイトとして承認したことに触れ、少なくとも240万kWeを建設できると説明。ドイネフォンテイン・サイトはクバーグ原子力発電所サイトに隣接しており、他サイトについても東ケープ州で調査中であるという。Necsaは、2010年から休止していたPBMR開発プロジェクトの復活を歓迎。様々な用途向けのSMRを中心とした原子力発電開発が世界的に拡大していることは、PBMR技術の復活にとっても良い兆しであると評価した。そのうえで、NecsaのL. タイアバッシュCEOは、「Necsaはこの燃料製造技術を活用し、技術と知的財産の開発に向け、戦略的パートナーと協力する用意がある」と述べ、南アフリカが再びSMR研究の最前線に立つ展望を示した。現在、南アフリカではアフリカ大陸で唯一稼働する原子力発電所であるクバーグ1、2号機(PWR、各97万kWe)がそれぞれ1984年と1985年から運転中。1号機は国家原子力規制委員会(NNR)から2044年7月までの20年間の延長認可を取得。同2号機についても、2045年11月までの延長認可を取得している。

04 Dec 2025

927

米陸軍は11月18日、陸軍が10月に開始したマイクロ炉導入プロジェクト「ヤヌス計画(Janus Project)」の最初のステップとして、マイクロ炉発電所の設置候補地を発表した。拠点の特性や電力需要、既存インフラの状況を踏まえ、全米9つの陸軍施設を特定した。米陸軍は、配備先は1拠点に限らず、条件を満たす複数拠点への導入拡大も視野に入れている。選定されたのは以下の9施設。・フォート・ベニング(ジョージア州)・フォート・ブラッグ(ノースカロライナ州)・フォート・キャンベル(ケンタッキー州)・フォート・ドラム(ニューヨーク州)・フォート・フッド(テキサス州)・フォート・ウェインライト(アラスカ州)・ホルストン陸軍弾薬工場(テネシー州)・ルイス・マッコード統合基地(ワシントン州)・レッドストーン・アーセナル(アラバマ州)陸軍は今後、各施設の環境・技術的要件の追加評価を進め、最終決定に向けた検討を行う。ヤヌス計画は、2025年5月にトランプ大統領が署名した大統領令「国家安全保障のための先進原子炉技術の配備」に基づき、10月14日に公表された。近年、軍事作戦領域ではAI(人工知能)の導入や次世代兵器システムの稼働により電力需要が急増しており、基地の電力レジリエンス強化が課題となっている。計画では、米エネルギー省(DOE)と協力し、民間の送電網から独立したマイクロ炉を陸軍基地に設置することで、任務遂行に不可欠な電力の確保を図る。初号機の設置は2028年までを目標にしている。さらに米陸軍は、国防イノベーション・ユニット(DIU)と協力し、民間企業から幅広く技術提案を募る枠組みを整備した。DIUは、必要な技術分野を示す関心領域通知を公開し、産業界にマイクロ炉の導入に向けた提案を募集している。両者は、NASAが民間宇宙輸送で採用した方式を参考に、開発の進捗に応じて企業を段階的に支援する契約モデルを構築している。陸軍は燃料サイクルや関連サプライチェーンの監督を担いながら、民間技術を取り込む形で初期配備に向けた検討を進める方針だ。

04 Dec 2025

1135

ベルギーでドール原子力発電所2号機(PWR、46.5万kWe)が11月30日、永久閉鎖した。同機は1975年12月1日に営業運転を開始し、50年間稼働した。運転期間を通じ、合計約1,500億kWhを発電。これは、1975年から2025年までの年間約85万世帯の電力消費量に相当する。平均設備利用率は82%だった。ドール1号機と2号機は当初、2003年の連邦法により運転期間が40年となる2015年に閉鎖される予定であったが、エネルギーの安定供給やCO2排出抑制の観点から、2015年6月の法律の一部改正により、運転期間が10年延長された。ドール2号機の閉鎖は、ドール3号機(2022年閉鎖)、チアンジュ2号機(2023年閉鎖)、ドール1号機(2025年2月閉鎖)、チアンジュ1号機(2025年9月閉鎖)に続き、5基目。なお、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻を契機とした、エネルギー不足への懸念から、ドール4号機(PWR、109万kWe)とチアンジュ3号機(PWR、108.9万kWe)の2基(合計出力217.9万kWe)の運転期間は2035年まで10年延長された。ベルギーの全原子力発電所は、仏エンジー社が傘下企業のエンジー・エレクトラベル社を通じて所有・運転している。

03 Dec 2025

875

韓国の原子力安全委員会(NSSC)は11月13日、古里原子力発電所2号機(PWR、65万kWe)の2033年までの運転期間延長を承認した。同機は韓国で2番目に古く、1983年の商業運転開始以降、当初の40年の運転認可が満了した2023年4月から運転を停止していた。韓国水力・原子力(KHNP)は2022年4月、古里2号機の継続運転安全評価書を提出し、2023年3月には、放射線環境影響評価と公聴会の結果を含む運転変更許可の申請書類を提出した。これを受け、NSSC傘下の韓国原子力安全技術院(KINS)は、2022年4月から約3年4か月にわたり安全審査を実施。外部専門家で構成する原子力安全専門委員会が予備審査を行い、「審査結果は適切」と結論づけた。NSSCは11月の委員会で、古里2号機が「十分な安全裕度を維持している」と判断し、2033年4月までの運転期間延長を認めた。KHNPは現在、定期検査と設備改修を進めており、安全性が確認されれば2026年2月の再稼働を見込んでいる。KHNPは「安全対策により、継続運転期間中の安全性と性能はさらに向上する」としている。1978年に営業運転を開始した韓国最古の古里1号機(PWR、58.7万kWe)は、運転認可30年に追加10年の延長を経て2017年6月に永久閉鎖され、同国で初めて廃炉が進められている。3号機は2024年9月、4号機は2025年8月に運転認可期限を迎え停止しており、いずれも運転期間延長に向けた審査手続きが進行中だ。今回の2号機の運転期間延長の承認は、同国における他号機の審査にも影響を与えうる「判断基準を示す先例」となる可能性がある。

03 Dec 2025

719

ベラルーシのV. カランケビッチ副首相は11月14日、ベラルシアン原子力発電所に3号機増設が決定したことを明らかにした。同日のA. ルカシェンコ大統領との会議において、同発電所の運転状況、増設の必要性などについて討議された後に決定された。また増設と同時に、電力需要の増加を鑑み、東部のモギリョフ州で新たな原子力発電所のサイト候補地を調査することも明らかにした。ベラルーシの電力消費は急増しており、2024年、ベラルーシの電力消費量は433億kWhを超え、過去5年間で60億kWh増加している。その背景に、国内電力システムに電気ボイラーが設置され、主要な居住地で、暖房や給湯のために天然ガスを電気に置換していることや、農業部門における冬季の温室の運用、電気自動車台数の増加、データセンターや鉱山開発による電力需要の増加がある。現在、フロドナ州オストロベツで同国初のベラルシアン原子力発電所1-2号機(ロシア製VVER-1200、各119.4万kWe)が稼働中。両機は、福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月に、ルカシェンコ政権がロシアと政府間協定を締結、総工費の90%をカバーする100億ドルの低金利融資など、ロシア政府の全面的な支援を受けて建設された。1号機は2020年11月、2号機は2023年5月に送電を開始しており、2024年の総発電量に占める原子力シェアは約36%、原子力発電量は157億kWhであった。両機の稼働後、電力輸入を完全に放棄。145億㎥以上の天然ガスを代替し、外貨負担を16億ドル以上軽減。温室効果ガス排出量2,600万トンの削減に貢献しているという。

02 Dec 2025

809

スウェーデン国営電力会社バッテンフォールは11月10日、同国の産業コンソーシアムであるインダストリクラフト(Industrikraft)と、リングハルスサイトでの新規原子力発電の実現に向け、共同投資および協力を行うことで合意した。インダストリクラフトは新規原子力発電プロジェクト会社「ビデバーグ・クラフト(Videberg Kraft)」の株主となる。インダストリクラフトは、スウェーデンの脱炭素電源による電力供給を支援し、40年ぶりの新規原子力発電開発を後押しする目的で、2024年6月に設立。ABB社、アルファ・ラヴァル社、ボルボ・グループなどの国内主要企業17社から構成される。今回の合意では、責任分担、影響力、資金調達などの枠組みを定め、17社のうち9社がプロジェクト会社株式の20%を保有する。政府も同社への出資意向を示している。また、インダストリクラフト会長兼アルファ・ラヴァル社CEOのT. エリクソン氏は、本プロジェクトに4億スウェーデンクローナ(約66億円)を出資することで合意したと明らかにした。プロジェクトへの共同投資に加え、プロジェクト管理や炉型選定においてノウハウ提供などで協力する計画だ。バッテンフォールのA. ボルグCEOは、「スウェーデンの産業界は、新規建設の実現に欠かせないパートナー。これら企業がヴェーロー半島の新規建設プロジェクトの共同オーナーとなる意欲とコミットメントを示したことは、脱炭素電源に対する需要があることの現れ。プロジェクト会社は現在、国の資金調達・リスク分担制度への申請準備を進めている」と述べた。スウェーデン議会(リクスダーゲン)は今年5月、国内の新規原子力発電プラントの建設を検討する企業への国家補助に関する政府法案「新規原子力発電プラント建設の資金調達とリスク分担に関する法案」を採択した。新法は今年8月1日に施行されており、申請が可能となっている。本制度は、低利の借入コストである政府融資の利用により、資金調達コストの削減、ひいては原子力発電自体のコスト削減を目的としている。国家援助申請には、別のプロジェクト会社が必須であるため、バッテンフォールは今年4月、プロジェクト会社であるビデバーグ・クラフト社を設立した。バッテンフォールは今年8月、ヴェーロー半島にあるリングハルス原子力発電所3-4号機(PWR、各110万kWe級)に隣接して建設を計画している新規炉について、供給候補4社から米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社と英ロールス・ロイスSMR社の小型モジュール炉(SMR)を最終候補に絞りこんでいる。GVH社製であれば5基、ロールス・ロイスSMR社製であれば3基の合計出力約150万kWeのSMRを建設する予定である。

02 Dec 2025

886

米ウェスチングハウス(WE)社とハンガリーのMVMパクシュ原子力発電所は11月7日、燃料の長期供給契約を締結した。ハンガリー唯一の原子力発電所であるパクシュ発電所(ロシア型PWR=VVER-440, 50万kWe×4基)へ、欧州製のVVER燃料を供給する計画で、契約額は1億1400万ドル(約178億円)。同日のV.オルバーン首相とD.トランプ米大統領の会談の場で締結された。燃料供給は規制当局の認可を前提に、2028年から開始予定。MVM社は2024年10月、仏フラマトム社ともVVER-440向け燃料の供給契約を締結しており、こちらは2027年からの供給開始を見込む。従来、パクシュ発電所はほぼ全面的にロシア製燃料に依存してきたが、欧米企業との提携により、調達先の多様化を進める。今回の協力は燃料供給にとどまらず、使用済み燃料の国内貯蔵に関する米国技術の導入や、小型モジュール炉(SMR)分野での協力に向けた協議も開始される見通し。米国務省は声明で、首都ブダペストを中欧におけるSMR市場のハブと位置づける方針を示した。パクシュ1〜4号機は1982~87年に運転を開始し、現在も国内総発電量の約5割を担う。既存炉の運転期間は20年延長されており、敷地に隣接した5、6号機(VVER-1200, 120万kWe)の建設計画が進行するなど、ハンガリー政府は原子力を中長期的な基幹電源として位置づけている。

02 Dec 2025

694

英国の原子力規制タスクフォースが11月24日、最終報告書を公表。「英国における過度に複雑な規制が、原子力分野における世界的なリーダーとしての地位の相対的な低下の一因である」と指摘した上で、「抜本的なリセット」が必要であると結論。政府が新たな原子力建設プロジェクトを低コストかつ予定どおりに進めるための47の勧告を示した。同タスクフォースは、K. スターマー首相の委託を受けた、独立した専門家パネル。今年4月、元公正取引局長で同国の戦略的政策研究機関「UKリサーチ&イノベーション(UKRI)」の役員であったJ. フィングルトン氏がタスクフォースのリーダーに任命された。英国では、かつて原子力が総発電量の 25%(1990 年時点)を占めていたものの、近年の原子力建設プロジェクトはコスト高と遅延が課題となっている。こうした状況を受け、政府は 新規原子力発電所建設に必要な規制改革を加速するため、タスクフォースを設置した。同タスクフォースは、計画策定から承認に至るプロセスをどうすれば迅速化できるかを検討する使命を負っており、これらの取り組みは、クリーンで自国発祥の電力を確保するための政策パッケージ「変化に向けた計画(Plan for Change)」の一環として位置づけられている。フィングルトン氏は最終報告書の公表にあたり、「問題点は、不必要な複雑さと、結果よりもプロセスを優先する考え方に根ざしていること。抜本的な改革により規制を簡素化し、安全基準を維持または強化しつつ、最終的に安全かつ迅速に手頃な価格で原子力を実現することができる」と強調。許認可手続きの遅れをなくし、自然・環境調査を実際に効果のあるものに置き換え、さらに放射線規制も国際基準に合った合理的なものにすることで対処できると主張している。勧告には、統一的な意思決定を行う「ワンストップショップ」となる原子力規制委員会の設立、過剰に官僚的でコストのかかるプロセスを簡素化し、規制の合理化や、許容できるリスクの範囲・妥当性を明確にした安全基準への改善が含まれている。改革によって1,500億ポンドと見込まれる原子力施設の廃止措置コストだけでも数百億ドルを節約でき、消費者や産業部門のエネルギーコストの削減と、近未来の投資促進や生産性向上が可能になるとしている。英原子力産業協会(NIA)のT. グレイトレックスCEOは、「報告書の提言が実現されれば、プロジェクトをより迅速に安価に実施できる。これまで多くの場合、コストと官僚的なプロセスが、原子力を必要とするエネルギー安全保障、気候危機との闘いの妨げとなってきた。政府がタスクフォースの勧告をできるだけ早く採択するよう求める。規制が国民の信頼維持を確実にするために、業界が果たす役割と責任を認識している」と述べた。一方、英原子力規制庁(ONR)のM. フィナーティ主任原子力検査官は、「ONRは、眼前の原子力ルネサンスを認識しつつ、英国の原子力規制の将来を形作るためにタスクフォースと緊密に協力してきた。タスクフォースの作業は、ONRの新戦略の策定に反映されており、来月には公開される。戦略草案は、国民の信頼と原子力安全とセキュリティの強力な基準を中心に据えた、現代的で迅速かつ生産的な規制アプローチを示している。ONRは、厳格な安全基準を維持しつつ、規制の枠組みから不必要な負担を取り除く勧告を実施する用意がある」と述べた。

01 Dec 2025

1067

アジア開発銀行(ADB)は11月24日、アジア地域で急増する電力需要に対応するため、エネルギー政策を改定し、原子力発電への支援(初の投資を含む)を可能とする新方針を発表した。原子力を「信頼性の高い基幹電源」と位置づけ、加盟国のエネルギーアクセス拡大とエネルギー安全保障の強化を後押しする。翌25日には、国際原子力機関(IAEA)とアジア・太平洋地域での原子力の平和的、安全かつ持続可能な利用促進に向けた協力覚書(MOU)を締結した。地域開発銀行がIAEAとMOUを交わすのは初めて。ADBの神田眞人総裁は、「ADBの改定されたエネルギー政策では、原子力発電をベースロード発電用の化石燃料に代わるものとして認めている。今回のMOU締結により、原子力発電を選択する開発途上の加盟国が、強固な保障措置、強力なガバナンス、および持続可能性に対する明確なコミットメントをもって原子力発電を選択することが保証される」とその意義を強調。原子力への支援は厳格な評価、安全・保安、環境・社会面での最高基準の遵守を前提としながら、急増する地域のエネルギー需要に対応するため、各国の取り組みを支援する考えを示した。両機関は今後、小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を含めた原子力発電を模索する国々を支援し、原子力のライフサイクル全体にわたる知識基盤と技術能力の構築に向けて協力する。IAEAはまた、安全、セキュリティ、保障措置およびステークホルダーの関与に係る指針の提供などの支援を行う。さらに、ADBとIAEAとの協力は、エネルギー分野のみならず、海洋環境の保全や、深刻化する地域のマイクロプラスチック問題への対処などにも共同で取組むとしている。IAEAのR. グロッシー事務局長は、「ADBの融資能力とIAEAの技術的リーダーシップは強力な組み合わせだ」と述べ、地域全体の国々の増大するエネルギー需要に対応する協力分野を特定するために迅速に行動する意欲を示した。ADBは1966年設立の国際開発金融機関で、69の加盟国・地域(うち50はアジア太平洋地域)が参加。インフラ整備、電力・交通などの基盤開発、環境対策への融資を通じ、アジア太平洋地域の経済発展を支援している。

28 Nov 2025

1067

仏フラマトム社は11月5日、フランス南東部にある同社のロマン=シュル=イゼール燃料製造サイトに先進炉向けTRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料の専用パイロットラインを新設すると発表した。高温ガス炉(HTR)などの先進炉で使用される燃料であり、同社は米スタンダード・ニュークリア社との合弁で進めている米国でのTRISO製造事業に加え、フランス国内でも事業拡大を図る。新しいパイロットラインでは、20%まで濃縮されたTRISO燃料の仕様策定および認定、製造プロセスと品質管理の確立が可能となり、将来的なフランスでのTRISO燃料の商業規模生産への重要なステップとなる。フラマトム社のL. ガイフ上級副社長(燃料事業部門担当)は、「65年以上の燃料製造の経験を生かし、顧客やパートナー(新興企業を含む)のニーズに合わせたTRISO燃料プログラムを開発し、先進燃料分野におけるイノベーションを支援する」と述べた。同社はさらに、フランスの「革新的原子炉プロジェクト2030」の一環として、SMR開発スタートアップのブルーカプセル・テクノロジー社と、TRISO燃料粒子の認定ならびにHTR用の燃料要素の製造に係わる協力の推進で合意。先進炉用燃料の開発と供給体制の強化を進める。TRISO燃料は、濃縮ウラン粒子をセラミックと炭素層で3重に被覆した構造を持ち、①極めて高い耐熱性、②優れた被覆保持性能、③想定外事象に対する高い安全性ーを備えることから、「地球上で最も堅牢な原子炉燃料」とも称される。フラマトム社は11月4日には、先進炉燃料の商業化に向けて重要なマイルストーンである、ウラン金属化に成功したことを明らかにした。ウラン金属は、米テラパワー社が開発するナトリウム冷却高速炉「Natrium」(34.5万kWe)が使用するHALEU(高アッセイ低濃縮ウラン)燃料の重要要素。金属化加工ラインは、フラマトム社の米ワシントン州リッチランドにある燃料製造施設に整備された。両社は2024年5月、同施設を拡張し、酸化物形態のHALEUを金属に転換するパイロットプラントを建設することで合意しており、今回の成功でNatriumの燃料サプライチェーン構築が一段と進んだ形だ。

28 Nov 2025

1118

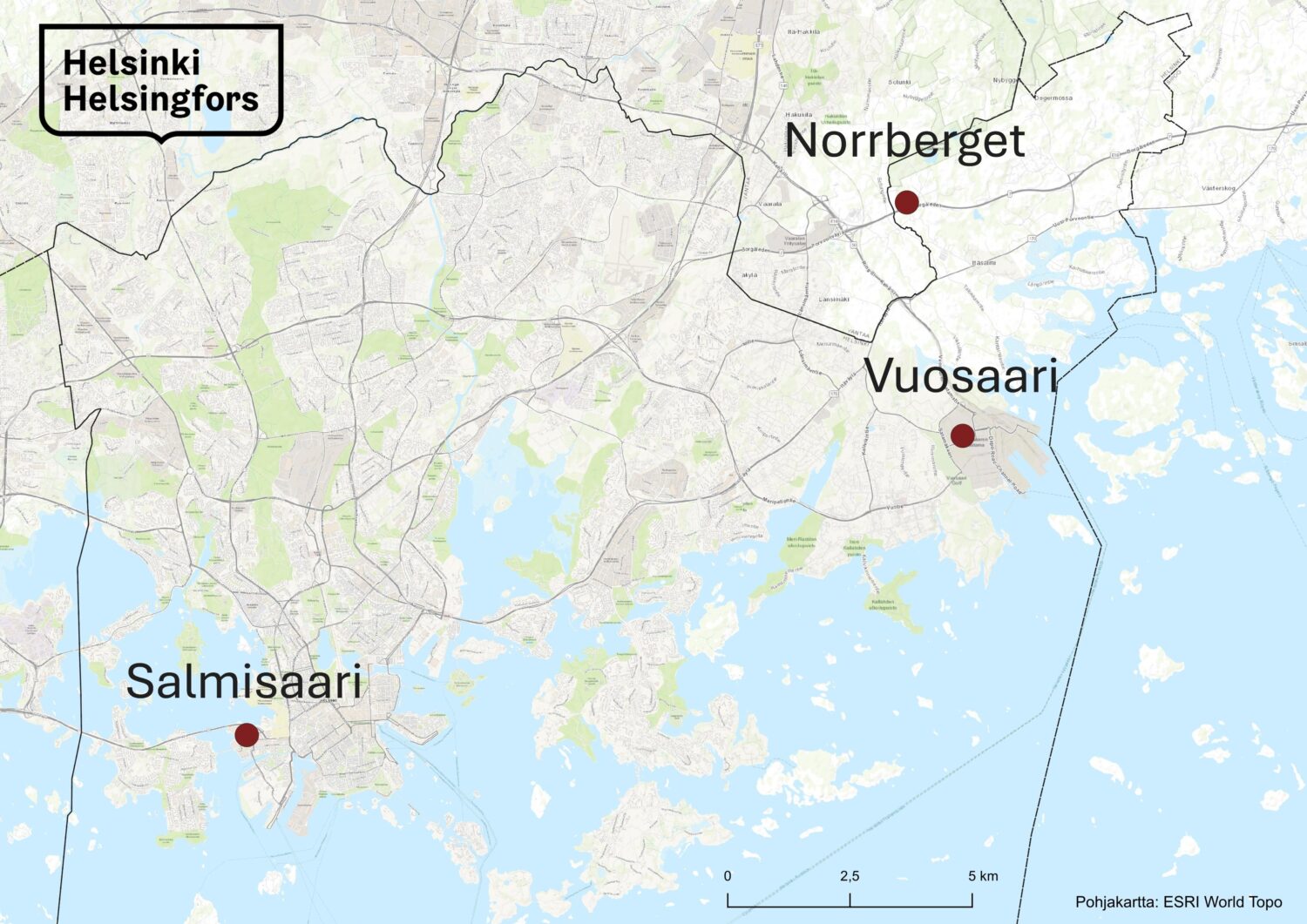

フィンランドのヘルシンキ市が保有するエネルギー企業ヘレン(Helen)社は11月6日、小型モジュール炉(SMR)の建設候補地として市内3か所を正式に選定し、詳細調査を開始した。同社では昨年からSMR導入プログラムを立ち上げ、建設可能性の検討を進めていた。■選定された3地点・サルミサーリ(Salmisaari):ヘルシンキ中心部に近い埋め立て地で、かつて石炭火力発電所が立地していた地区。・ヴオサーリ(Vuosaari):市東部の半島に位置し、ヘレン社が運営する天然ガス火力による熱電併給プラントが稼働中。・ノールベルゲット(Norrberget, Östersundom):既存のエネルギー施設がない郊外区で、用途転換や土地利用の柔軟性があるとされる。これら3地点は、環境・経済性・安全性などを含む多面的な評価に基づき、地域暖房網との接続性やエネルギー供給拠点としての適性が確認されたという。ヘレン社は2030年までに地域暖房における化石燃料利用を停止する方針を掲げており、サルミサーリ石炭火力発電所を2025年4月1日付で閉鎖。これにより、市内の石炭火力発電所は全廃された。同社は、天候に左右されず二酸化炭素を排出しない安定電源を確保するため、熱単独型および熱電併給型の複数のSMRオプションについて導入可能性を検討している。今後は環境影響評価(EIA)手続きと市による土地利用計画策定が開始される。いずれの段階でも、市民は意見提出などを通じて参加できる。ヘルシンキ市とヘレン社は11月20日に公開討論会を開催し、12月7日まで意見募集も受け付ける。正式な建設サイトの決定は、EIAの結果や各種調査を踏まえ、数年内に行われる見通し。

28 Nov 2025

907

米エネルギー省(DOE)は11月18日、DOEの融資プログラム局(LPO)が電力大手のコンステレーション・エナジー社と10億ドルの融資契約を締結したと発表した。同社がペンシルベニア州で所有する、クレーン・クリーン・エナジー・センター(旧称:スリーマイル・アイランド原子力発電所)1号機(PWR、89万kWe)の運転再開を支援する。同融資は、2025年7月に成立した「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法」(OBBBA)(=ワーキングファミリー減税法)に基づき推進されている「エネルギー支配資金(EDF)プログラム」(貸出枠2,500億ドル、2028年9月30日まで)から拠出される。同1号機は1974年に営業運転を開始したが、安価なガス火力との競合で経済性が悪化し、2034年まで運転認可を残したまま2019年に閉鎖された(同2号機は、1979年に炉心溶融事故を起こし、廃止措置が進行中)。コンステレーション社は今年6月、最短で2027年の運転再開を目指す方針を示しており、米原子力規制委員会(NRC)による許認可を得た上で運転再開する。運転再開後は約80万世帯分に相当する電力供給が可能となり、電気料金の抑制、雇用創出、系統信頼性の強化に寄与するとされる。AI関連の電力需要の増加傾向が続く中、米政権が目指す「AIイノベーション主導」と国内製造業再興に資する点も強調されている。一方、同社は11月4日、メリーランド州で最大580万kWeの新規発電および蓄電を含む大規模エネルギープロジェクトに対する数十億ドルの短・長期の投資計画を公表した。電力需要の増加に対応しつつ、電気料金の引き上げを回避し、同州の経済成長を支える次世代のクリーン電源の導入を目指している。長期的には、同社のカルバートクリフス原子力発電所の既存炉2基(PWR、各90万kW級)の運転期間延長(80年運転)と出力向上を行い、2034年と2036年に予定された閉鎖を回避する考えだ。これに加えて、同サイトで約200万kWe規模の次世代炉新設も検討しており、同発電所の合計出力を400万kWe規模へと実質倍増させる計画である。これらが実現すれば、現在50%強を占める州のクリーン電源比率が約70%へ引き上げられる見込みだ。なお、カルバートクリフス発電所2号機では、仏フラマトム社製のPROtect事故耐性燃料集合体が照射試験されている。同先行燃料集合体(LFA)は、DOEの事故耐性燃料プログラムを通じて開発されたもので、2021年に商業炉としては初装荷された。2023年春、2025年春の燃料交換停止時に各24か月運転サイクル後の検査を実施。この48か月の運転において、堅牢な燃料特性が設計通りに機能していることが確認され、2027年春に3回目の運転サイクルを完了予定。その後、DOE傘下の国立研究所に送られ、許認可取得活動の一環として、照射後試験を実施する。LFAは2019年のコンステレーション社との契約に基づき、ワシントン州リッチランドのフラマトム社の施設で製造。176本のクロム被覆燃料棒とクロミア添加燃料ペレットが含まれ、炉心の変化に対する耐性の向上、高温条件下での腐食や水素生成の抑制が期待されている。フラマトム社、GEベルノバ社、ウェスチングハウス社はいずれも、2030年までに事故耐性燃料が広く採用されることを目指し、全国の商業炉で試験を実施しているところ。DOEは事故耐性燃料の利用は、既存炉の経済性と性能の向上に寄与し、トランプ米大統領が掲げる2030年までに既存炉による500万kWeの電力供給の目標を支える可能性があると指摘している。

26 Nov 2025

1014

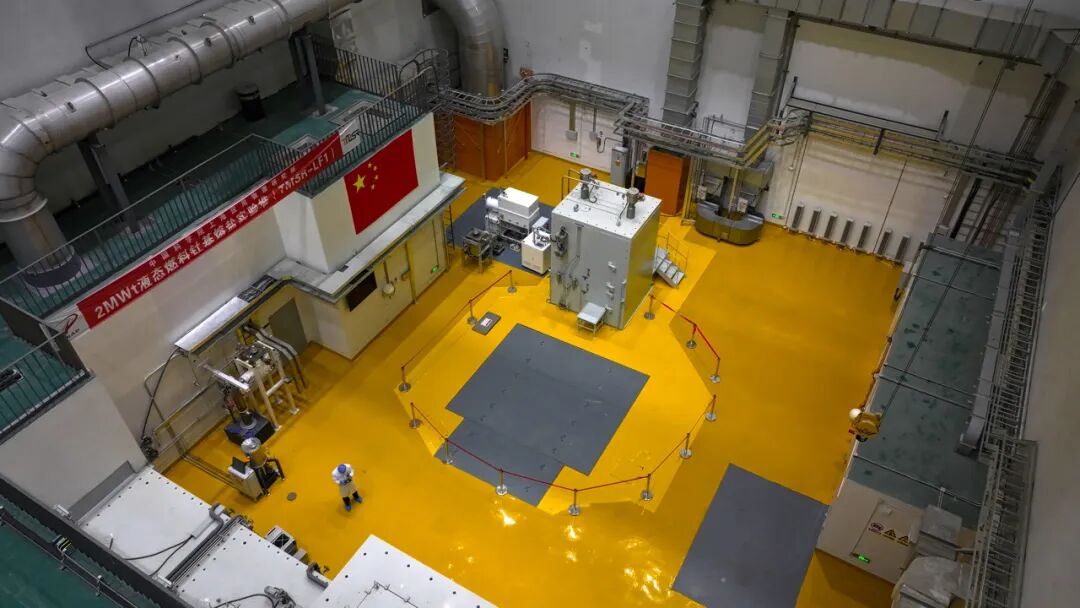

中国科学院の上海応用物理研究所(SINAP)は11月1日、同研究所が中心となって、甘粛省のゴビ砂漠に建設した0.2万kWt液体燃料トリウム熔融塩実験炉(TMSR-LF1)において、トリウム(Th-232)からウラン(U-233)への転換を実現したことを明らかにした。同炉は現在、世界で唯一、トリウム燃料を投入して運転を行っている熔融塩炉。熔融塩炉は、高温の熔融塩を冷却材とする第4世代炉であり、固有の安全性、水冷却不要、常圧運転、高温出力などの特長を持つ。1960年代には米国のオークリッジ国立研究所でトリウム熔融塩炉の開発が推進され、1964~1969年にフッ化物熔融塩実験炉が稼働。1970年代には熔融塩増殖炉の開発が進められたが、1976年の政策変更等により熔融塩炉研究開発はすべて中止された。一方、中国は、トリウム資源の大規模開発・利用を通じ、トリウム熔融塩炉の研究開発を進め、太陽光・風力発電、熔融塩蓄熱、高温熱による水素製造などとともに、多様なエネルギーが相互補完する低炭素複合エネルギーシステムを構築し、自国のエネルギー安全保障を強化していく方針である。中国はレアアース(希土類元素)の世界最大の供給国であるが、レアアース鉱にはトリウムが約10%含まれており、トリウムは豊富に存在する。2011年、中国科学院は国家のエネルギー安全保障と持続可能な発展という戦略的ニーズに応えるため、戦略的先導科学技術特別プロジェクト「未来先進原子力―トリウム熔融塩炉原子力システム」を立ち上げ、専門の研究開発チームを結成した。2017年11月、実験炉のサイトに甘粛省武威市を選定。2020年1月に着工し、2023年6月に中国国家核安全局が運転認可を発給。2023年10月に初臨界を達成し、2024年6月に定格出力での運転を実現した。2024年10月にはトリウム投入を完了し、世界に先駆けて独自の特徴を備えた熔融塩炉とトリウム・ウラン燃料サイクル研究プラットフォームを構築。今回、トリウム(Th-232)が中性子を吸収し、核分裂の連鎖反応を引き起こすウラン(U-233)に転換したことを実験データによって確認した。発表によると、実験炉の国産化率は90%以上、重要な炉心設備は100%国産化を実現し、トリウム熔融塩炉関連技術のサプライチェーンは、すでに中国でほぼ構築されているという。

26 Nov 2025

9568

米国のX-energy社(以下:Xエナジー社)は11月17日、テネシー州オークリッジで建設中の先進炉「Xe-100」向けTRISO燃料製造施設「TX-1」において、建屋の地上部工事を開始したと発表した。今年8月には、同社子会社のTRISO-X社が米クラーク・コンストラクション・グループと4,820万ドル(約75億5000万円)で建屋建設契約を締結しており、今回の工事では約2万平方メートル規模の施設本体を建設する。操業開始および初号燃料の製造開始は2027年を予定している。Xエナジー社が開発中のTRISO燃料「TRISO-X」は、ビリヤード球大の“ぺブル状”に成形され、中心のウラン燃料核を炭素とセラミックの複数層で被覆する構造を持つ。高温環境でも溶融せず、放射性物質の放出を抑制する高い健全性が特徴とされる。この燃料を使用するXe-100実証プロジェクトは、米エネルギー省(DOE)が先進炉展開の加速を目的に創設した先進的原子炉実証プログラム(ARDP)の支援対象であり、5~7年以内の実証運転を目指す二炉型の一つとして位置づけられている。DOEは総事業費の最大50%を負担する。さらにXエナジー社は11月6日、米アイダホ国立研究所(INL)において、TRISO-X燃料の商業利用に向けた性能確認照射試験を開始した。DOEおよびINLの国立原子炉イノベーションセンター(NRIC)と連携して実施するもので、13か月間、出力・温度・燃焼度などの想定運転条件下で燃料の健全性を検証する。商業用SMR燃料が米国で本格的な照射試験を受けるのは初めてであり、その後は、INLおよび米オークリッジ国立研究所で照射後試験(PIE)が行われる予定である。TX-1は完成後、米原子力規制委員会(NRC)による初のカテゴリーII(※)燃料製造施設として認可される見通しで、米国では50年以上ぶりの新規燃料施設となる。操業により地域で400人以上の雇用が生まれ、年間約70万個のTRISO燃料を製造する計画だ。これはXe-100換算で11基分の燃料供給能力に相当し、ダウ・ケミカル社と建設を進めるテキサス州シードリフトのロング・モット(Long Mott)発電所(Xe-100×4基)向けに供給される見通しである。※カテゴリーIIは、一定量の核物質を扱う施設に適用される規制区分で、高い物理的防護と核不拡散対策が義務付けられている。

26 Nov 2025

1065

中国では11月18~19日の2日間で、中国広核集団(CGN)による「PWR=華龍一号(HPR1000)」の新規建設が2サイトで相次いで始まった。三澳原子力発電所(浙江省)3号機が着工11月19日、浙江省温州市で三澳(Sanaocun)原子力発電所3号機(華龍一号、121.5万kWe)が着工した。三澳プロジェクトは2007年にサイト調査が開始され、2015年に国家能源局が総計6基のサイト取得・整備作業等の実施を承認。2024年8月には国務院常務会議がII期工事として3‒4号機の建設を承認し、今月13日に国家核安全局(NNSA)が建設許可を発給した。I期工事の1・2号機(各120.8万kWe)は、2020年12月31日と2021年12月30日にそれぞれ着工している。プロジェクト完成後、浙江省および長江デルタ地域に年間540億kWh超の電力供給が見込まれている。招遠原子力発電所(山東省)1号機も前日に着工前日の11月18日には、山東省煙台市で招遠(Zhaoyuan)原子力発電所1号機(華龍一号、121.4万kWe)が着工した。招遠プロジェクトも6基の「華龍一号」建設を計画しており、省内の原子力・風力・太陽光・蓄電を統合したクリーンエネルギー産業クラスター形成を担う重点プロジェクトである。2024年8月に国務院がI期工事として1‒2号機の建設を承認し、NNSAが今月13日に建設許可を発給した。本プロジェクトでは、「華龍一号」に初めて二次系循環冷却技術を採用し、高さ203m、散水面積16,800㎡となる自然通風冷却塔6基が設置される予定である。この冷却塔により、タービン建屋の直接冷却源は海水から大気へと切り替えられ、海水は補給水としてのみ使用される。海水を大量に汲み上げて循環させるポンプや海水処理設備の稼働による電力消費を抑え、冷却水のリサイクルを実現して冷却水源の安全確保が可能になるとしている。自然通風冷却塔はその大きな貯水容量により、外部からの補給水が途絶える特殊な状況でも、少なくとも2時間は原子炉の継続運転を確保。また本プロジェクトでは、「華龍一号」に対して初めて原子力級の機械通風冷却塔を配置。大容量の貯水池を備え、補給水が失われた状況でも、原子炉に対して30日以上の冷却能力を提供し、原子炉側の冷却安全性を一層強化するという。中国の原子力発電所は通常、沿岸沿いにあるが、将来的には、内陸地での原子力プロジェクトの開発を視野に入れる。同建設プロジェクト完了後、発電量は年間500億kWhに達し、約500万人の年間電力需要および生活需要を満たす規模になると予測されている。さらに同発電所は、山東省膠東半島におけるクリーン暖房ネットワークに利用され、原子炉1基あたり約1,000トン/時の蒸気供給を行い、発電所周辺地域を含む、1,500万㎡以上の範囲をカバーする計画。今後、産業用蒸気や原子力水素生産、海水淡水化などでの利用も検討されている。

25 Nov 2025

1040

スウェーデン議会は11月5日、ウラン採掘を再び可能とする政府提案を賛成多数で承認した。2018年から続いていた探査・採掘禁止を撤廃し、2026年1月1日に施行される。同国は2035年までに大型原子炉2基、2045年までに小型モジュール炉(SMR)を含む10基相当の新増設を進める方針を示しており、エネルギー安全保障や脱炭素に向けて、原子力推進を着実に進めている。ウラン採掘の禁止は、放射性廃棄物管理や環境負荷などへの懸念から、2018年の環境法改正で導入されたもの。しかし近年、ネットゼロ目標達成や原子力拡大の必要性が高まる中、政府は資源政策の見直しにも踏み切った。今回の改正では、ウランが社会的有用性の高い「コンセッション鉱物」に分類され、許認可手続きが鉄鉱石や銅など他の鉱物と同じ枠組みに統一される。少量のウランを扱う事業では自治体の拒否権が廃止され、許可申請も不要となる。今回の決定により、外国企業による投資機会も拡大する見通しだ。豪州のオーラ・エナジー(Aura Energy)社はスウェーデン北部にあるヘガーン鉱床を100%保有しており、ウラン抽出が可能になることで資源開発価値が高まるとして歓迎のコメントを発表。同社エグゼクティブ・チェアマンのP. ミッチェル氏は「スウェーデンには欧州で確認されているウラン資源の約27%があるとされ、商業的ポテンシャルは極めて大きい。世界的に原子力の役割が再評価される中、ウランを廃棄物ではなく、資源として有効活用することは合理的だ」と述べた。

21 Nov 2025

1130

国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30、ブラジル・ベレン)で11月17日、世界原子力協会(WNA)主催、日本原子力産業協会(JAIF)、カナダ原子力協会(CNA)、欧州原子力産業協会(Nuclareurope)の共催による公式サイドイベント“Meeting the growing demand for clean electricity and heat with nuclear energy”が開催された。2023年にUAEのドバイで開催されたCOP28における、2050年までに世界の原子力設備容量を3倍化するとの国際宣言の進展状況と、クリーンエネルギー移行における原子力の役割をテーマに意見交換が行われた。3倍化宣言に署名した国は、先週新たに加わったセネガルとルワンダを含め、33か国に拡大。また、新規原子力プロジェクトへの資金供給を約束した16の主要金融機関にSTEFLとCIBCの2行が加わっている。冒頭講演した東京大学公共政策大学院の有馬純客員教授は、ウクライナ戦争や中東情勢の緊迫化、深刻化する気候変動と電力価格の高騰を背景に、エネルギー安全保障・脱炭素・価格抑制を同時に満たす現実的な選択肢として原子力が再評価されていると指摘。日本が第7次エネルギー基本計画で原子力と再エネを組み合わせる「包括的アプローチ」に転じたことは、世界的な潮流と軌を一にすると述べた。また、WNAのJ.コブ気候問題上級責任者は、11月14日にWNAが公開した「World Nuclear Outlook 2025」のプレビューとして、人口増加やAI・デジタル化により世界の電力需要は大幅に増加する一方、既存炉の長期運転や建設中・計画中の炉を積み上げれば、各国目標を総合して、2050年に12億kWe規模の原子力設備が十分達成可能だと報告した。ただし、「3倍化目標の実現には、各国政府や産業界、金融機関、規制当局が一体となった迅速な行動が不可欠」との認識を示し、原子力を電力用途だけでなく産業用熱供給やオフグリッド用途にも展開しながら、ウラン採掘、転換、濃縮、燃料製造など燃料サイクル全体の拡充も不可欠だと強調した。その後のパネル討論には、JAIFの増井秀企理事長が参加。日本が3倍化宣言に署名した意義について、「日本のエネルギー政策にとって強い追い風となり、『原子力依存度の低減』から『原子力の最大限活用』へと政策転換を後押しした」と強調した。そのうえで、原子力の位置付けが国際的にも明確になったことで、「世界的な推進機運と各国間の協力強化を促す契機となり、日本の産業界にはサプライチェーン維持や輸出拡大への期待が生まれている」と述べた。国内情勢については、エネルギー安全保障への懸念や電力価格の上昇、脱炭素技術としての役割が再認識されるなかで、「原子力に対する国民の支持は福島第一原子力発電所事故直後から大きく回復しつつある」と説明。運転再開地域では電気料金の抑制効果も見られ、「原子力をめぐる構造的変化が日本全体の新たなエネルギー政策を支えている」との見方を示した。一方、日本の金融機関、官民連携、国際協力は、原子力バリューチェーン全体での投資加速にどのような役割を果たせるかとの問いに対して、増井理事長は、日本の原子力新設に向け、資金調達や投資回収の制度が見直されつつあると説明。自由化された電力市場では、建設・運転・廃炉を含む長期事業への資金投入は困難だが、政府の金融支援や2024年開始の長期収入保証制度により、新設プロジェクトへの道が開かれつつあり、福島第一原子力発電所事故以降、途絶えていた新増設も、政策転換や関西電力の地質調査の開始など、現実的に再開可能の兆しがみえてきたと評価した。また、JAIFが設立した原子力国際協力センター(JICC)を通じ、原子力導入を目指す国々へ研修・支援を続けていることを紹介し、「3倍化宣言を実行に移すには、政府・産業界・金融界・市民社会を横断した国際的な協力こそが成功のカギだ」と訴えた。会場からは、送電網強化や投資環境整備、人材育成など、原子力を含む低炭素電源拡大に必要な制度面の整備を求める声が上がった。原子力3倍化への道筋は描かれつつあり、今後は「宣言から実行へ」と移せるかどうかが問われる局面に入っている。■N4C、COP30に合わせポジション・ペーパー発表COP30の開催に合わせ、世界150以上の原子力関連組織が参加する「Nuclear for Climate(N4C)」は11月12日、ポジション・ペーパーを公表した。各国政府に対し、パリ協定の2030年目標とネットゼロ達成に向け、原子力を包括的な気候問題へのソリューションとして政策支援の対象に位置付けること、特にグローバル・サウスの持続的成長に資する投資環境整備を加速するよう強く求めている。【N4Cポジション・ペーパーPDFへのリンク】(日本語版)

19 Nov 2025

1392

ブラジルの原子力発電事業者であるエレトロニュークリア社(Eletronuclear)は11月5日、建設が中断しているアングラ原子力発電所3号機(PWR、140.5万kWe)について、ブラジル国立社会経済開発銀行(BNDES)が実施した最新の調査報告書を公表した。同報告書では、建設プロジェクトを放棄した場合に発生する総費用が、建設を完了させる場合を上回る可能性が示されており、建設継続の費用優位性が裏付けられた形だ。調査結果は鉱山エネルギー省(MME)に提出され、国家エネルギー政策評議会(CNPE)が最終判断を下す見通しである。調査によれば、建設完了に必要な費用は239億レアル(約6,970億円)、一方で放棄した場合の費用は220億~260億レアル(約6,400億~7,600億円)に達するとした。放棄した場合、維持管理費として年間約10億レアル(約29億円)の負担も発生する。同機の建設進捗率は66%で、これまでに約120億レアル(約3,500億円)が投じられている。両者の差は大きくないものの、放棄を選択した方が国の財政的負担は大きくなると結論付けた。また報告書は、操業開始後の電気料金を778~817レアル/MWh(約2万2,700~2万3,800円/MWh)と試算。昨年の試算値である653レアル/MWh(約1万9,100円/MWh)から上昇した。建設遅延や金融コストの再評価が上昇要因とされるが、それでも同地域の火力発電所の平均値と比較しても依然として下回るという。アングラ3号機は1984年に着工したが、景気後退や汚職調査の影響で1986年と2015年の2度中断。2022年に工事が再開されたものの、2023年には地元自治体との環境補償を巡る対立から再び建設が阻止された。2024年に司法判断により建設禁止措置が解除され、現在は入札や契約協議が進行している。CNPEでは昨年12月、今年2月、10月の3回にわたり審議されたが、費用試算や資金調達の妥当性などをめぐり結論が先送りされてきた。最終判断は、2025年中に開催される次回会合で下される見通し。同社は、承認が得られれば建設作業を本格化させ、2033年の営業運転開始を目指すとしている。

19 Nov 2025

696

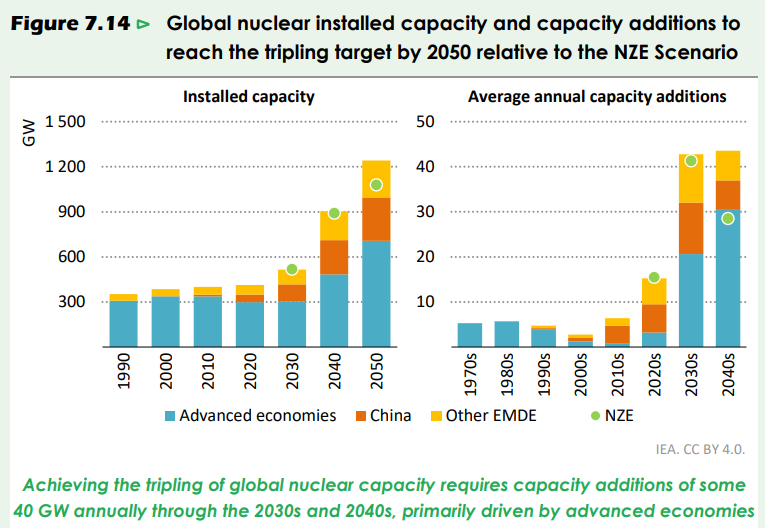

国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、最新の年次報告書「World Energy Outlook(WEO)2025」を公表した。化石燃料の供給不安に加えて、重要鉱物や電力インフラの脆弱性など、エネルギー分野全体でリスクが高まるなか、IEAは各国政府に対し、エネルギー供給の多様化と国際協力の強化を求めている。IEAによると、今後のエネルギー需要の中心はインド、東南アジア、中東、アフリカ、中南米へと移行する見通しだ。これらの地域は、過去10年以上にわたり世界の石油やガス、電力需要増をけん引した中国に代わり、「エネルギー市場の新たな中心地」になりつつある。今回の報告書では、2050年までの世界のエネルギーミックスを以下の3種類((2035年の電力ユニバーサルアクセス、2040年のクリーンクッキングアクセス達成を前提とした「Accelerating Clean Cooking and Electricity Services Scenario (ACCESS)」もある。))のシナリオで分析した。「現行政策シナリオ」(Current Policies Scenario, CPS):すでに実施中の政策や規制のみを反映。新技術導入には慎重な前提。「公表政策シナリオ」(Stated Policies Scenario, STEPS): 政府の公表済み戦略等を含むが、意欲的目標の完全達成は前提としない。「2050年実質ゼロ排出量シナリオ」(Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZEシナリオ):2050年ネットゼロ前提。報告書は、電力が現代経済の中核であり、すべてのシナリオで総エネルギー需要を上回るペースで増加すると指摘。電力供給や電化関連の投資は、世界のエネルギー投資の約半分(約1.6兆ドル)を占めているとした。現在、電力は世界の最終エネルギー消費の約20%にとどまる一方、世界経済の4割超を占める部門で主要なエネルギー源になっているとも指摘。F. ビロル事務局長は「世界はすでに “電力の時代” に入った」と述べ、データセンターやAIの急速な普及が先進国の電力需要を押し上げているとの見方を示した。2025年のデータセンター投資額は5,800億ドルに達し、石油供給への投資(5,400億ドル)を上回る見通しだ。一方、電力システム整備は追いついておらず、送電網や蓄電など柔軟性確保が最大の課題となっている。発電分野への投資が2015年以降で約70%増の年間1兆ドルに達する一方、送電網への年間投資は4,000億ドルにとどまる。発電分野では、全シナリオで太陽光を中心とした再生可能エネルギーが最速で成長するものの、原子力発電も復活の兆しを見せている、2035年には、世界の原子力発電設備容量が少なくとも2024年比3割増の5億6,300万kWに拡大。2050年には、CPSで7億2,800万kW、STEPSで7億8,400万kW、NZEシナリオでは10億7,900万kWに増加すると予測した。原子力の発電シェアは、いずれのシナリオも約10%程度となる見込み。気候目標では、すべてのシナリオで世界の平均気温が1.5℃を超過する可能性を示している。気温上昇は、電力インフラへの影響など新たな脆弱性をもたらし得るが、NZEシナリオでは長期的に1.5℃未満へ戻す余地が残るとした。原子力回帰へ――投資拡大とSMRなど新技術の台頭IEAは今回、全シナリオの共通項として「原子力発電の復活」を強調した。従来型の大型炉に加え、小型モジュール炉(SMR)など新技術への投資が拡大し、2025年の原子力発電電力量は過去最高を記録する見通し。現在、40か国以上が原子力を自国のエネルギー戦略に盛り込んでいる。報告書によると、世界で建設中の原子力発電設備容量は7,000万kW超と、過去30年間で最大級の規模となっている。特にSMRを中心としたイノベーションが追い風となっており、IT企業がデータセンター向け電源として3,000万kW規模のSMR計画に合意・関心を示している。一方で、米欧の一部大型プロジェクトでは工期遅延やコスト超過、放射性廃棄物処分への懸念など課題も残る。しかし、CO₂排出増や安全保障リスクを背景に、原子力回帰の機運はむしろ強まっていると指摘した。地域別では、中国が世界の建設中原子力発電設備容量の約半分を占め、2030年頃には世界最大の原子力発電国となる見通し。米国も政策支援やIT企業のSMR需要を背景に、2035年までに原子力発電設備容量が増加に転じるとみられる。欧州でも、フランス、ポーランド、チェコ、ハンガリー、スウェーデンなどが新増設や建設再開に向けた政策や投資確保を進めている。報告書はまた、建設や燃料製造、濃縮サービスなどが特定のプレーヤーに集中しがちな原子力産業において、サプライチェーンの多様化が不可欠と強調。持続的に拡大していくためには、イノベーションに加え、コスト管理や将来の収益見通しの透明性確保が不可欠と指摘している。また、燃料供給の多様化に向けた取組みが、米欧や中国で進みつつあるとした。さらにIEAは、2023年のCOP28で誓約された「2050年原子力3倍化」が実現した場合、世界の原子力発電設備容量は2020年の4億1,300万kWから2050年には12億4,000万kWへ拡大し、NZEシナリオの見通しを1億6,000万kW上回ると分析。達成には、2030年代~2040年代に年間4,000万kWの大規模な導入ペースが不可欠で、投資額も現在の700億ドル超から2035年頃に2,100億ドルへ急増すると試算した。強靭なサプライチェーンや高レベルな労働力、長期的な政策支援が不可欠とも指摘している。IEAは、米国がこうした世界的な動きで中心的な役割を果たす可能性にも言及。2025年5月の大統領令は、米原子力規制委員会(NRC)の改革を通じて国内原子力産業の再活性化をめざし、2050年までに3億kWを米国内で新設する方針だ。さらに、欧州連合(EU)、中東、アフリカ、東アジア、北米、中米でも、脱炭素化戦略の一環として原子力への関心が再燃している。

19 Nov 2025

2117

韓国の李在明大統領は11月14日、米国のD. トランプ大統領との10月29日の会談の成果文書となる合同説明資料(Joint Fact Sheet)を発表。米政府が韓国のウラン濃縮および使用済み燃料再処理の実施を支持し、さらに原子力潜水艦の建造の推進を承認したことを明らかにした。先月、慶州で開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議への出席を機に、両大統領は関税および安全保障関連の協議を実施。韓国側は、ロシア産原子燃料への大幅な依存や使用済み燃料のサイト内貯蔵の限界という喫緊の課題について、平和利用目的のためのウラン濃縮と使用済み燃料の再処理の実施が緊要であると主張。米国側は、原子力などの主要戦略産業における協力の機会を増やすために、高度な能力を強化する必要があるとの見解を表明した。また、北朝鮮の原子力潜水艦建造などの状況変化に対応して、原子力潜水艦の導入を必要とする韓国側の主張に対し、米国側は、両国の同盟に対する韓国の積極的な役割を高く評価し、引き続き協議を行う姿勢を示していた。今回公表された説明資料によると、米国側は、両国間の原子力協力協定(123協定)に準じて、米国の法的要件を遵守する範囲内で韓国の民生用のウラン濃縮および使用済み燃料の再処理の実施に関する手続きを支持し、大枠で合意した。現行の協定では、核拡散に対する米国の懸念から、韓国が米国の事前同意なしに20%未満の低濃縮も実施できず、再処理は原則的に禁止されている。韓国では現在、26基が運転中で、使用済み燃料貯蔵設備は飽和状態となっており、再処理なしに燃料の自給率を高めることができない。ウラン濃縮と再処理の実施は韓国にとって、長年にわたる悲願であった。今回の大枠合意を受け、米国が現在の123協定の枠組み内でウラン濃縮と使用済み燃料の再処理を許可するのか、それとも協定を改正するのか、今後、両国間で広範囲にわたり具体的に協議が行われる見通しである。また、仮に濃縮や再処理が認められたとしてもIAEAの査察の受入れなどの制度・設備の整備、国内の住民合意形成や国際社会からの信頼の醸成などの課題が山積しており、多くの時間がかかると予想される。さらに米国側は今回、韓国による攻撃型原子力潜水艦の建造を承認し、燃料調達を含む造船プロジェクトの要件について、韓国と緊密に協力していく方針を示した。

18 Nov 2025

1740

ウクライナのチョルノービリ原子力発電所は10月31日、同国の国家原子力規制検査局(SNRIU)が、同発電所にある機材の解体中に生成された炭素鋼バッチのクリアランスを初承認したことを明らかにした。その重量は約20トンにのぼる。ウクライナ企業は、規制対象から除外される同発電所の「クリアランス金属」を再利用することができる。クリアランスの検査作業の前に、廃材は断片化され、除染された後、定置型の高純度ゲルマニウムガンマ分光測定システムのFRM-03にて、ガンマ線分光モニタリングを用いて徹底的に検査され、再利用が可能なクリアランスレベルであることが確認された。FRM-03は、2022年のロシア軍による発電所の占拠にもかかわらず損傷を受けることなく、発電所の廃止措置を支えるインフラの重要な一部として、2025年9月に運転を開始。欧州委員会の原子力安全協力プログラムからの資金手当てにより、チェコ企業が納品し、1日あたり最大10トンの廃材の検査処理能力を有する。このクリアランスの適用開始は、放射性廃棄物の減容に役立つとともに、廃止措置活動向けの追加資金を生み出し、ウクライナの国家予算の負担の軽減に貢献するとされる。ウクライナの原子力発電会社であるエネルゴアトム社も、その傘下企業に同様の検査設備の導入を計画している。チョルノービリ発電所は、今後、廃止措置中の3基(1~3号機)の解体から発生する廃材のクリアランス作業に事業を拡大し、ウクライナの放射線モニタリングシステムの信頼性と有効性を示していく方針である。

18 Nov 2025

847