キーワード:新規建設

-

東京電力 「原子力災害対策充実に向けた考え方」に基づく取り組みを公表

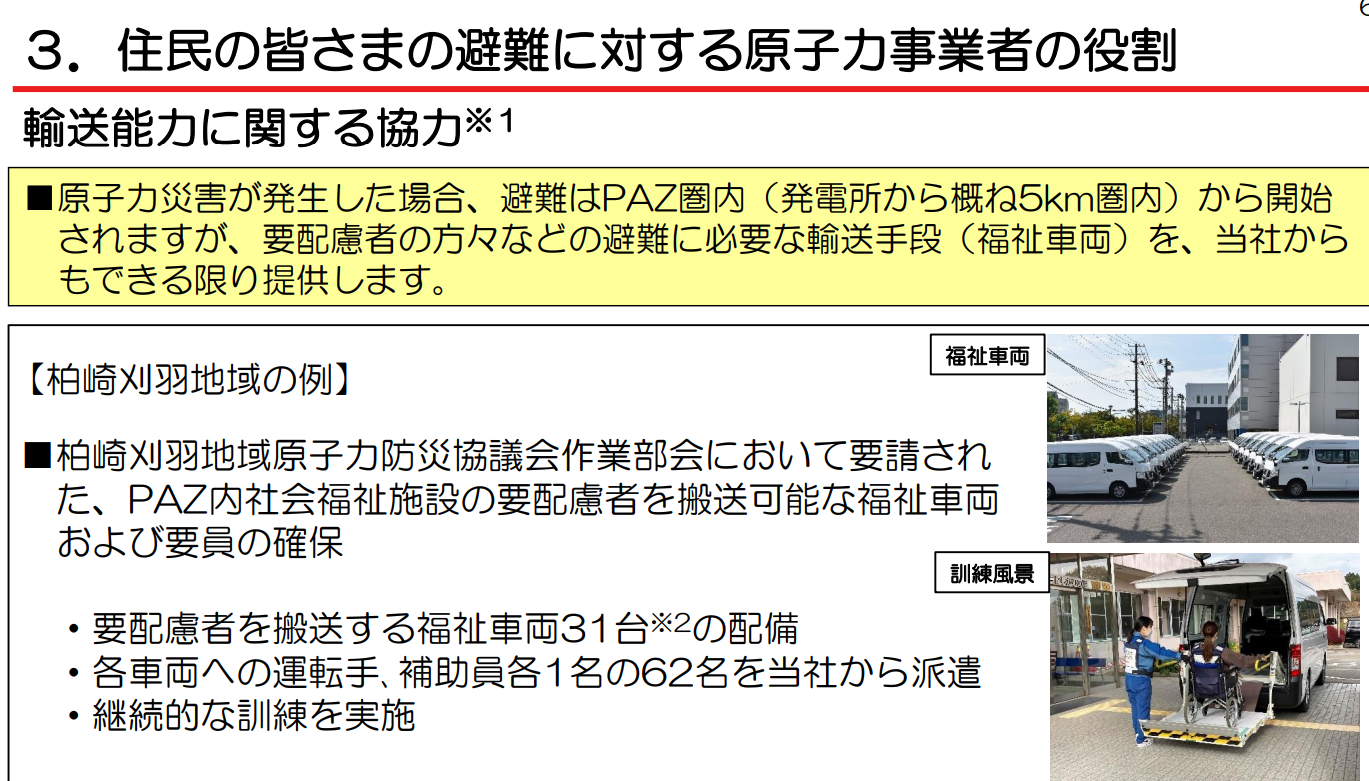

東京電力は12月19日、「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る同社の取り組みについて、最新の進捗を反映した内容を公表した。これは、2016年に経済産業大臣から要請を受けた「原子力安全対策および原子力災害対策に関する取り組み」を整理したもので、前回公表(2024年12月20日)以降の進捗を反映し、現在の状況を取りまとめたものである。今回は、福島第一原子力発電所の廃炉や福島第二原子力発電所の廃止措置の進展、柏崎刈羽地域における緊急時対応の見直し、福島県内のヘリポート設定の追加など、原子力災害対策の実効性の向上に向けた内容が盛り込まれた。第1章では、事故収束活動の体制や各原子力発電所の現状、安全対策の状況を整理し、第2章では、原子力災害発生時における事業者の役割や支援体制に加え、福島第一原子力発電所事故の責任を踏まえた賠償、復興推進に関する取り組みを示した。主な変更点は以下の通り(一部抜粋)①福島県内ヘリポートの設定を追加②福島第一の廃炉作業の進捗を踏まえ更新③福島第二の廃止措置計画の進捗を踏まえ更新④協力企業と連携した輸送訓練を追加⑤柏崎刈羽地域の緊急時対応取りまとめを踏まえ更新⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化を追加⑦2025年度新潟県および福島県の原子力防災訓練の反映変更点の概要は以下の通り①福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の2か所をヘリポートの拠点として設定。さらに、協力企業と連携し、楢葉ヘリポートおよび平ヘリポートの計2か所の運用を始めている。②2024年度には、汚染水対策で発生量を1日約80~90㎥まで抑制し、2025年目標を前倒しで達成。燃料デブリについては、2024年の9月に2号機で試験的取り出しを開始し、11月には採取に成功した。今回公表された資料には、改訂のポイントとして、これら2号機における燃料デブリの試験的取り出し作業の内容の反映のほか、原子炉格納容器内部の調査作業の具体的化が盛り込まれた。③44年にわたる廃止措置計画のうち、現在は第1段階(解体工事準備期間)にあり、管理区域外設備の解体や管理区域内の調査を進めている。今後は、これらの成果を踏まえ、第2段階への移行を目指す。④協力企業と連携し、事故収束活動に必要な資機材の輸送訓練を継続的に実施。従来のトラックによる陸上輸送に加え、資機材をより迅速に現地へ搬送するため、ヘリコプターを活用した航空輸送訓練も実施し、対応力の強化を図る。⑤柏崎刈羽地域では、要配慮者の避難を支援するため、同社から福祉車両や要員を提供する。具体的には、要配慮者を搬送可能な福祉車両31台を配備するとともに、各車両に運転手と補助員を配置し、計62名を派遣する体制を整備。また、空間放射線量率が高い区域から住民が避難する際には、検査・除染要員を派遣し、車両や住民への放射性物質の付着の有無を確認する。付着が認められた場合には除染を実施し、その際に発生する汚染水や汚染付着物についても、同社が責任を持って処理する。⑥新潟県内の避難計画の実効性向上に資する取組強化に向けて、同社が除排雪体制の強化や屋内退避施設の環境整備に協力。具体的には、除雪車両の増強、消融雪施設の設置、監視カメラの設置、指定避難所の空調設置や断熱性向上を図るという。⑦2025年10月・11月に、新潟県にて災害対策本部の運営訓練をはじめ、福祉車両を用いた要配慮者の搬送、PAZ内住民の避難訓練やUPZ内住民の一時移転訓練などを実施した。また、柏崎市、燕市、見附市では、放射線に関する講座や避難退域時検査のデモンストレーション体験など、自治体ごとの個別訓練にも参加。2025年11月、福島県にて災害対策本部運営訓練や避難退域時検査訓練に加え、医療中継拠点の設置・運営訓練、甲状腺被ばく線量モニタリング、安定ヨウ素剤の配布訓練などに参加したことが追記された。

- 24 Dec 2025

- NEWS

-

新潟県議会 花角知事の信任決議を可決 再稼働関連の補正予算も成立

新潟県議会は12月22日、柏崎刈羽原子力発電所6・7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)の再稼働容認を表明した花角英世知事を信任する決議案を可決した。これに先立つ、19日の同議会常任委員会では、同6号機の再稼働に関する補正予算案が賛成多数で可決されている。花角知事は11月21日、同発電所6、7号機の再稼働に関する国からの理解要請について、「国の対応を確認した上で、新潟県として了解する」と表明。その上で、自身の判断は県政への信頼に基づくべきだとして、県議会に対し職務継続への信任を求める考えを示していた。「自身の職務継続について、県議会の信任を得られるか、あるいは不信任とされるのか、判断を仰ぎたい」と述べ、県議会へ知事職継続への信任を求める意向を示していた。花角知事は、容認判断の理由として、同6、7号機が原子力規制委員会の審査に合格し安全性が確認されていること等を挙げ、「リスクを完全にゼロにはできないが、ただ漠然とした不安や合理性のない理由で再稼働を止めることはできないと考えていた」と説明していた。また、赤澤亮生経済産業大臣は12月19日、閣議後の記者会見にて「同発電所の再稼働は、東日本における電力供給の脆弱性の解消、電気料金の抑制、脱炭素電源の確保といった観点から、国のエネルギー政策上、極めて重要である」とコメント。政府として、原子力防災の充実・強化や東京電力のガバナンス強化、地域の実情や要望を踏まえた地域振興策について、丁寧な説明を重ねながら、再稼働に対する理解が進むよう取組みを具体化していく考えを示した。

- 23 Dec 2025

- NEWS

-

IAEA 海洋放出開始後5回目の安全に関する報告書を公表

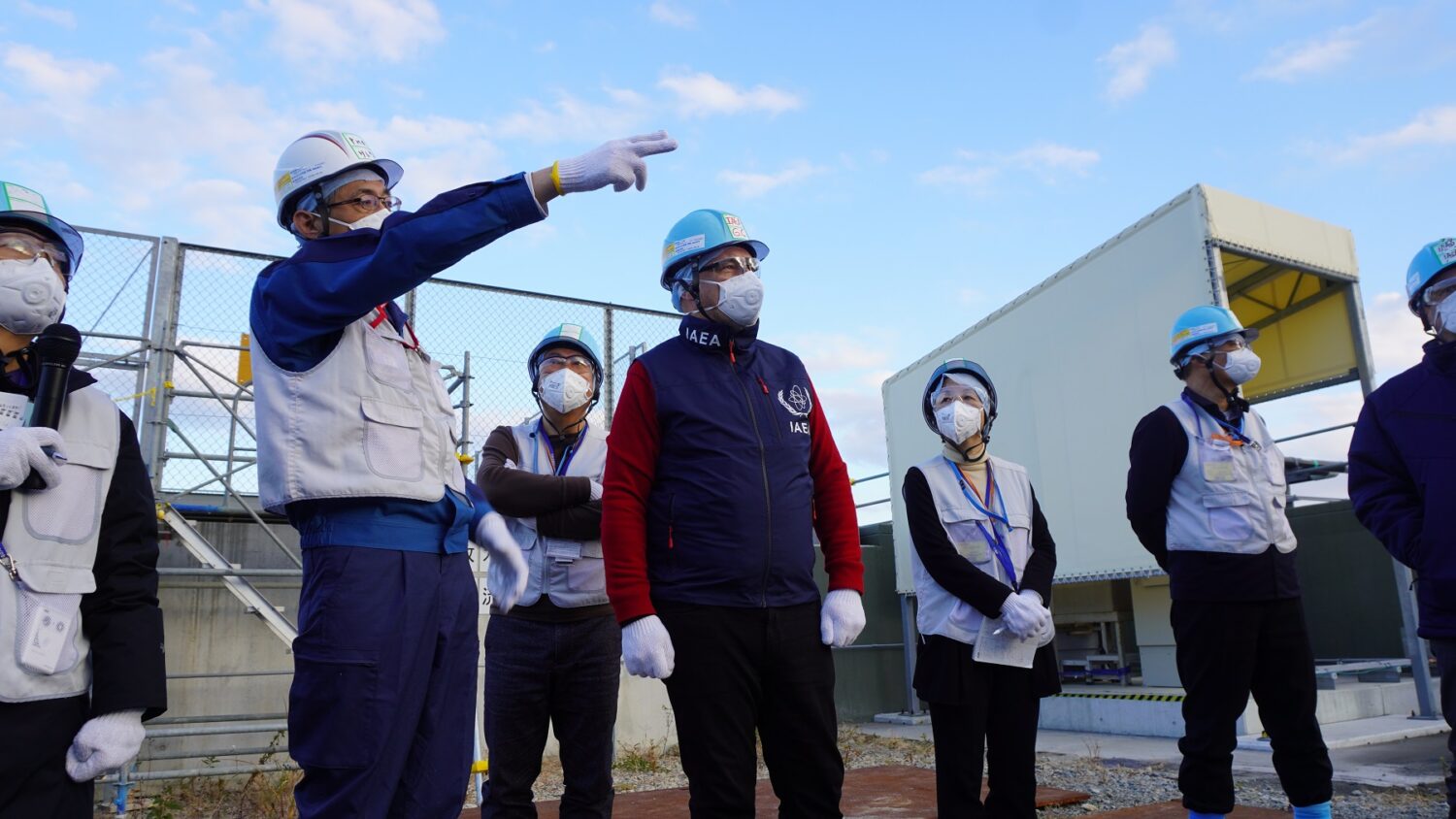

国際原子力機関(IAEA)によるALPS処理水海洋放出の安全性を検証するレビューミッションが、12月15日から19日にかけて実施された。今回のレビューミッションは、海洋放出開始後5回目。IAEAのグスタヴォ・カルーソ原子力安全・核セキュリティ局調整官ら6名のスタッフと、専門家9名(アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、米国、ベトナム、ロシア:以下IAEAタスクフォース)が来日。IAEAによると、これまで公表してきた過去4回の報告書と同様に、一連の対応は国際的な安全基準に沿っており、問題は見つからなかったと結論付けた。なお、同レビューミッションは、2021年7月に日本政府とIAEAの間で署名された「ALPS処理水の取扱いに関する安全面のレビュー付託事項(TOR)」に基づき行われている。12月17日にはIAEAタスクフォースが福島第一原子力発電所訪問し、東京電力から最新の状況について説明を受けた。現地では、ALPS処理水移送建屋や放水立坑をはじめとする海洋放出関連設備のほか、2025年度中に解体開始が予定されるJ8エリアのタンクや、すでに解体が完了しているJ9エリアの確認が行われた。さらに、IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の測定や分析を担う化学分析棟およびIAEA福島ALPSラボラトリーを訪れ、分析体制や運用状況を確認したという。12月18日および19日には、経済産業省と東京電力がIAEAタスクフォースに対し、ここ1年のALPS処理水の放出実績や、海洋放出開始以降に実施してきた海域モニタリングの結果を説明。また、あわせて、IAEAの国際安全基準に基づく放出開始後の取組み状況に関する報告がなされ、これらを踏まえた議論が行われた。日本政府(経済産業省)はHPにて、IAEAによるレビューを通じて国際安全基準に沿った取組みを継続し、ALPS処理水の海洋放出の安全確保に万全を期す考えを示した。また、IAEAと連携しつつ、国際社会に対する透明性の高い情報発信を続け、国内外の理解促進に努めるとしている。

- 22 Dec 2025

- NEWS

-

青森県 原子力立地交付金を観光・医療・防災に活用

原子力関連施設が多く立地している青森県は12月12日、「原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金」を活用した地域振興の具体的な事業内容を公表した。交付金総額40億円のうち、約6.6億円の充当先の内訳が公開され、防災関連設備の整備や観光施設の整備、看護学科に特化した大学の運営費等に充てられる。残る約33.4億円については、今後策定される予定だ。同交付金は、原子力発電施設等の稼働状況が相当程度変化した県を対象に、地域振興を目的として国から交付金が交付される制度。各都道府県が策定した地域振興計画に基づき交付される仕組みで、制度の根拠は「原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則」(経済産業省告示第222号)に定められている。青森県には、建設中も含め、東北電力および東京電力の東通原子力発電所、大間原子力発電所(電源開発)、六ヶ所再処理工場(日本原燃)、使用済み燃料中間貯蔵施設(リサイクル燃料貯蔵)などが立地し、これら施設が今回の交付金の対象施設となっている。同県は、これらの施設の再稼働等に向けた動きが進む一方で、稼働延期や停止の長期化といった状況に伴い、立地地域が将来像を描きにくい状況が続いてきた。こうした状況を踏まえ、国、青森県、立地市町村、事業者が一体となり、地域と原子力施設が共生する将来像を描く場として、2023年11月に「青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議」が設置(資源エネルギー庁が主催)された。2024年10月の第3回会議では、20~30年後を見据えた地域の将来像や基本方針、具体的な取組を示す工程表がとりまとめられ、これに基づき、交付金の配分の前提となる地域振興計画が策定、2025年11月に経済産業省から承認を受けた。計画によると、六ヶ所村で、津波発生時の住民避難を円滑に進めるための誘導標識や目標地点標識の整備等に4,000万円が充てられる。さらに、原子力災害への対応可能な医療体制の構築・強化を目的に、総事業費約14億円で弘前大学が整備を進める「放射線安全総合支援センター」に対し、1億円を支援する。むつ市では、看護師不足の解消を目的に、看護学科に特化した「八戸学院大学むつ下北キャンパス」の運営支援に、約1.9億円を充てる。その他、農林畜産業の高度化を目指す「しもきたハイテクフードバレー推進事業」に3,000万円。むつ市役所本庁舎の未整備エリアを改修し、関係機関との連携の強化、情報収集・分析・発信機能の向上等、迅速かつ効果的な災害対応のための体制を確立することを目的とした「むつ市デジタル防災センター」の整備に200万円が充てられる。その他、東通村では、名所である尻屋埼灯台周辺に、観光施設や駐車場を整備する計画があり、総事業費約7億円のうち3億円が交付金で賄われるという。交付金の総額は40億円で、1会計年度あたりの交付上限は10億円。地域振興計画が認められた会計年度から最長10年間交付される仕組みで、青森県では2025年度から2034年度までの活用を見込んでいる。

- 18 Dec 2025

- NEWS

-

「今年は原子力産業界にとって大変良い年」増井理事長 定例会見で1年を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は12月12日の定例記者会見で、同協会が手掛ける業界動向調査である「原子力発電に係る産業動向調査2025」の報告や、先月ブラジルで開催された「COP30」、フランスで開催の「WNE2025(世界原子力展示会)」への参加報告等を行った。はじめに増井理事長は、「原子力産業動向調査2025」の結果について、景況感を示すグラフは全体として右肩上がりで推移しており、「原子力産業がやや元気を取り戻してきている状況が読み取れる」と指摘した。実際、景況感は年々改善しており、1年後の見通しについても多くの企業が「さらに良くなる」と回答するなど、産業界として今後の回復基調を見込んでいることが明らかになった。一方で、課題として人材不足を挙げ、同調査によると「人手不足を感じているか」との問いに約8割が「感じている」と回答。「当該年度に十分な人材を採用できたか」という設問でも、「課題が残った」とする企業の割合が年々増加しているとし、「人材確保が難しくなっている実態が浮かび上がった」と述べた。但し、今後の人材採用や配置について「拡大する」と回答した企業も増えており、「人材の需要は引き続き高い水準にある」との見方を示した。続いて、11月にブラジルのベレンで開催されたCOP30への参加を報告。大会全体を通して、原子力がCOPの場で重要な地位を担うようになってきたことを強く感じたという。また、フランスのパリで開催されたWNE2025への参加報告では、日本として初めて「日本パビリオン」を設置し、9社が参加したことを紹介。日本企業が一体となって存在感を示す場となり、会期中は企業間交流や製品紹介が活発に行われ、各社のビジネス機会の拡大にもつながったとの認識を示した。今年最後の定例会見にあたり、増井理事長はこの1年を振り返り、「原子力産業界にとって大変良い年だった」と総括した。とりわけ、2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画で「原子力の最大限活用」が明記され、「原子力依存度低減」という文言が削除された点について、「業界全体に前向きな勢いをもたらした」と評価した。

- 16 Dec 2025

- NEWS

-

京都フュージョニアリング TMPの試作機 島津製作所と共同開発

京都フュージョニアリングは12月3日、島津製作所と共同で核融合発電施設向けターボ分子ポンプ(TMP)の試作機を開発したと発表した。同試作機はトリチウム環境下での運転が想定され、同社がカナダで建設中のUNITY-2(燃料を絶えず供給するための装置・システムを統合した試験プラント)での性能試験に使用されるほか、核融合発電関連企業や研究機関へも供給されるという。核融合は、トリチウム(三重水素)や重水素といった水素同位体を燃料とし、核融合反応を利用して熱を取り出し、莫大なエネルギーを生み出す発電技術。核融合発電プラントを安定的に稼働させるためには、燃料供給を絶えず行う必要があり、燃料であるトリチウム(三重水素)等を、炉心から排気・分離・循環する技術が求められる。同社はこの技術を、「フュージョン燃料サイクルシステム(Fusion Fuel Cycle System)」として世界に先駆けて開発を進めている。同システムでは、真空状態に保たれた炉心から未反応のトリチウムや重水素、核融合反応によって生じたヘリウムを含むガスを排気し、トリチウムや重水素を燃料として回収・再利用する。この工程の中核を担っているのが高性能な真空技術であり、この度、開発されたターボ分子ポンプ(TMP)等、トリチウム環境下での運転に耐えられる真空ポンプが活躍する。TMPは、トリチウムによる潤滑油の劣化リスクを避けるため、ポンプ内の回転体を磁力で浮かせて非接触で支持する磁気軸受型を採用。また、ポンプ内部はトリチウム暴露による劣化防止素材を使用し、トリチウムや重水素等の軽いガスにも優れた排気能力を発揮する機構を備えた。

- 15 Dec 2025

- NEWS

-

核融合電力のPPA 国内初

核融合エネルギー開発企業のHelical Fusion(ヘリカルフュージョン)は12月8日、愛知県内で食品スーパーを展開するアオキスーパーと、核融合実用化後の電力購入契約(PPA)を締結した。核融合を用いたPPAは国内初。同社は、2030年代にアオキスーパーへの電力供給を開始する予定だ。発電炉の建設場所は非公開となっている。同社はWEBサイト上で、核融合を社会実装するためには、技術開発だけでなく、実際にその電力を使う需要家の存在が不可欠だと説明。同社が長年、核融合による実用発電を目指した「ヘリックス計画(Helix Program)」のもと、ベースロード電源を担う発電プラントにこだわって開発を進めてきたことに触れ、今回のPPAは、これまでの同社の取り組みを評価された点に大きな意義があると説明した。同社の田口昂哉代表取締役CEOは今回のPPAについて、ユーザー側から核融合実装への具体的な期待が示された点を強調し、「開発・投資を進める立場にとって『出口』が明確になったことで、今後、社会実装への期待が高まり、さらなる開発・投資が加速する好循環にも期待できる」と述べた。また、アオキスーパーも自社のWEBサイトで、今回のPPAに至った理由を説明。同社が食料品を扱う企業として、地球温暖化による農産物や水産資源への影響を深刻に受け止めてきたことや、照明、冷蔵・冷凍設備など膨大な電力を必要とするスーパー業界では、エネルギー消費の大きさが課題となっていると指摘している。

- 10 Dec 2025

- NEWS

-

エネ庁 人材確保に向けた司令塔機能の創設へ 原子力委員会で報告

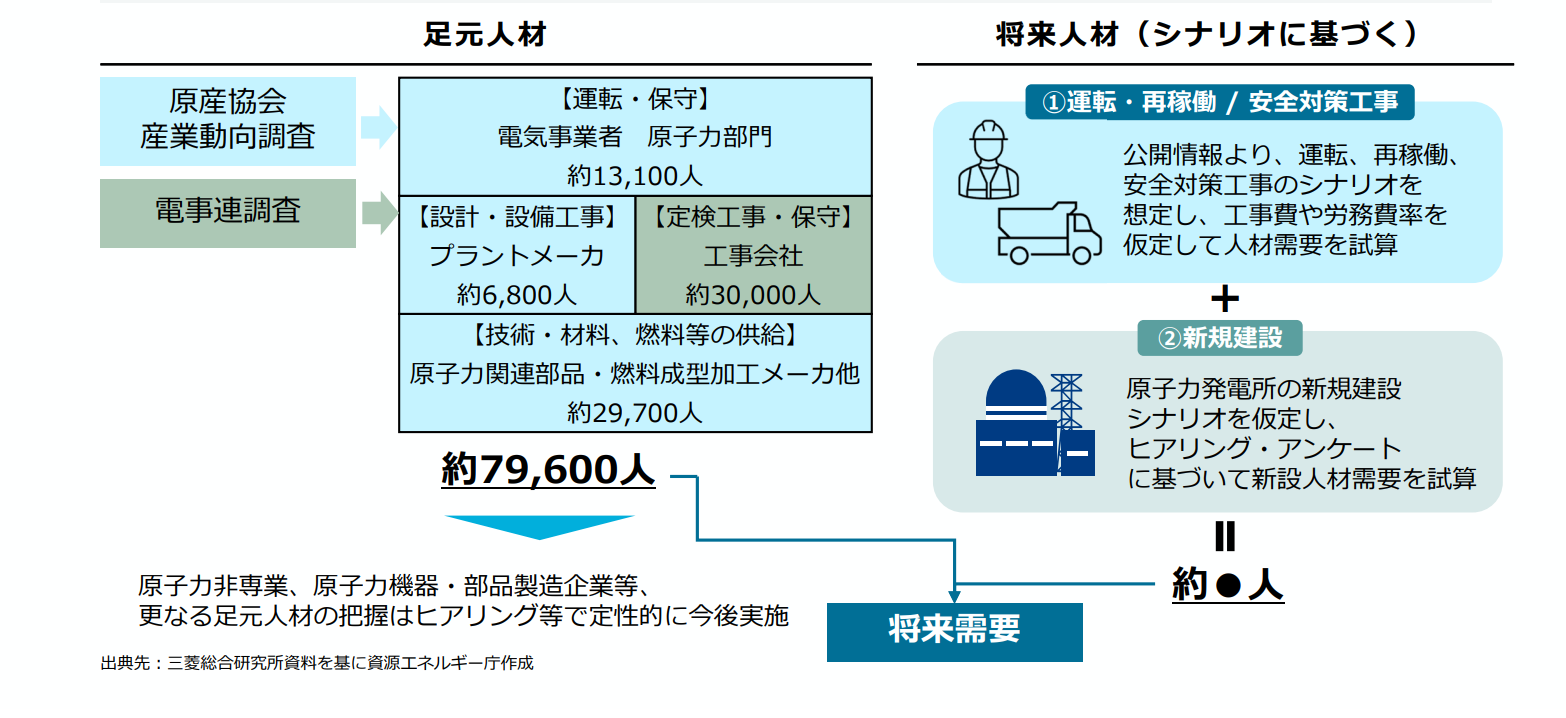

原子力委員会は12月2日、今年9月に経済産業省で開催された「第1回原子力人材育成・強化に係る協議会」での議論を踏まえ、資源エネルギー庁・原子力政策課と、原子力産業界の人材育成の現状と課題について意見交換を行った。今後、資源エネルギー庁では海外事例に倣い、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」を担う組織の立ち上げを目指すという。「原子力人材育成・強化に係る協議会」は、原子力人材の確保・育成が難化している現状を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを具体化していくため、経済産業省らが今年9月に設置した。同協議会では、産業界の現状把握や各国事例の共有、政策立案に向けた議論を定期的に実施する。同日の原子力委員会では、先般の第1回同協議会で「原子力人材」は産業の裾野の広さゆえに、必要となる人材の分野や階層が多岐にわたる点が共有されたこと。また、電力事業者やプラントメーカーは、人材状況の把握や育成・確保の取り組みが一定程度進んでいる一方、より現場に近い領域である機器・部素材のサプライヤー、建設・工事を担う企業では、人材の現状把握や育成・確保が十分とは言えず、課題が残るとの認識が示された。また、人口減少が進む中、すべての領域で人材確保を実現することは現実的ではないとの意見もあり、企業単独では十分に育成・確保が難しい専門性の高い人材など、今後優先的に育成すべき領域を見極める必要があると指摘された。さらに、企業単独で人材育成・確保の具体的な施策を進めるのではなく、省庁や関係機関、企業らが横断的に連携して効率化・高度化を図るべきだという考えが示され、フランスの先行事例が紹介された。同国では、政府、産業界、労働組合の三者から成る原⼦⼒産業戦略委員会(CSFN)が原⼦⼒産業全体を俯瞰し、仏原子力産業協会(GIFEN)やフランス電力(EDF)らが、全体戦略に基づき個別の施策を実⾏する構図が確立されている。GIFENでは人材需給ギャップ分析の実施、CSFNでは産官学労の主要関係者の意⾒集約や利害調整を⾏われているという。なお、同協議会では今後、海外事例を参考に、原子力人材育成を統括する「司令塔機能」の具体像について議論を深めていく。司令塔組織が備えるべき役割としては、産官学それぞれの現状把握を行う機能、業界動向を踏まえた中期的な育成計画の策定、さらにその計画の実行状況を継続的にフォローアップする仕組みが挙げられている。産業界の現状把握の確認方法については、⽇本原⼦⼒産業協会が手掛ける「原⼦⼒発電に係る産業動向調査」などが紹介されている。

- 09 Dec 2025

- NEWS

-

伊方発電所 地域住民の6割超が原子力に「一定の理解」

四国電力は12月3日、今年8月から10月にかけて実施した「伊方発電所周辺地域対象の訪問対話活動」の実施結果を公表。6割超の住民が原子力に「一定の理解」を示していることが明らかになった。同活動では、同社の社員が伊方発電所周辺の各世帯を直接訪問し、住民が同発電所に対して抱く疑問や不安、気になる点に耳を傾け、その場で丁寧に応対している。単なる情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを通じて原子力発電所への理解と同社への信頼の醸成を図ることが最大の目的だ。対象となったのは、愛媛県伊方町および八幡浜市の全世帯と、大洲市・西予市のうち伊方発電所から半径20km圏内に居住する世帯だ。のべ1,143人の同社社員が2人1組となり、23,987戸を訪問(在宅率は約50%)。南海トラフ地震など大規模災害に備えた安全対策や、発電所における安全文化の醸成、技術力の維持・向上、高経年化対策など、同社の取組みをまとめたリーフレットを用いて、住民に説明した。さらに、今年7月に開始した乾式貯蔵施設や、廃止措置作業に着手している1・2号機の進捗なども説明した。訪問者の印象をもとにまとめた住民の原子力発電に対する評価では、「一定の理解」と回答した割合が6割を超え、昨年度とほぼ同じ傾向が確認された。地域ごとに多少の違いはあるものの、全体としては「一定の理解」や「厳しい」との評価がわずかに減少し、「どちらでもない」とする回答がやや増える結果となった。また、住民から寄せられた意見を分類すると、原子力の安全性や必要性に関する意見、同社の取組みに対する激励や理解・信頼を示す声が全体の8割以上を占めた。また、昨年度に比べ、地震や津波への不安、避難に対する懸念といった意見が減少した。同社はこれらの背景として、3号機が安定的に運転を継続しそれを住民が高く評価していること、また、地震対策について同活動等を通じて丁寧に説明してきたことが理解の広がりにつながったと分析している。

- 08 Dec 2025

- NEWS

-

東京電力 東通ヘッドオフィスの運用開始 地域と繋がる拠点に

東京電力は12月1日、青森県の東通村に地域共生の拠点として、「東通ヘッドオフィス」を開設した。東京電力は、東通1号機(ABWR、138.5万kW)の工事再開に向けた準備を進めているほか、同2号機(ABWR、138.5万kW)を計画中である。同社の青森事業本部は、2019年7月の設置以来、東通原子力建設所内のオフィスを間借りして業務を行ってきたが、機能・人員の一層の強化が必要と判断。今回のヘッドオフィス開設により、地域に根ざした原子力事業の推進、地域の持続的な発展への貢献を目指す。オフィス棟と社員寮の入った住居・交流施設棟から成る同施設は、それぞれ、「nooqu-OFFICE(ノークオフィス)」、「nooqu-LIVING(ノークリビング)」と名付けられた。施設名の「nooqu〈ノーク〉」とは、n(=next 次なる)、∞(=infinity持続可能な)、q(=quest 探求・追求)、u(=unite つなげる、まとめる)を組み合わせた造語だ。「これからの持続可能な地域づくりを追求し、地域とつながる施設でありたい」という想いを込めて、この名称に決定したという。ノークオフィスには、オフィス機能に加え、シェアオフィスや屋内広場など多目的に利用できる空間を設けた。屋内広場には、約200インチの大型LEDスクリーンを備え、季節に応じたイベントなど、多様な用途に対応する。誰もが気軽に集まり、地域とのつながりを育む拠点としての活用を見込む。また、災害対策として、太陽光パネルや蓄電池、非常用発電機を設置し、有事の際には地域防災にも活用できる設備を備えている。ノークリビングの2・3階は社員寮となっているが、社員食堂やコインランドリーなど一部施設を地域住民に開放する。同社は同施設のオープンを機に、地域住民のさらなる利便性向上と交流促進に貢献し、地域に根ざした原子力事業の展開、地域の持続的な発展に向けた取り組みを進めていく。

- 04 Dec 2025

- NEWS

-

伊方1号機の廃炉作業に進展 廃止措置計画が第2段階へ移行

四国電力は11月20日、伊方発電所1号機(PWR、56.6万kWe)の廃止措置計画について、第2段階の実施に向けた計画変更認可申請書を原子力規制委員会に提出し、愛媛県および伊方町に対して安全協定に基づく事前協議の申し入れを行った。使用済み燃料の搬出や管理区域内設備の解体計画の作成など、第1段階の作業が計画通り完了したことを受け、廃止措置作業は次の工程へ進む。第2段階では、管理区域内設備のうち、原子炉領域周辺のポンプ・タンクなど放射能レベルが比較的低い設備の解体撤去に着手する。作業にあたっては、作業員の被ばく低減と放射性物質の飛散防止を重視し、密閉型の囲いや局所排風機を活用するほか、粉じん抑制のための適切な工法が採用されるという。また、解体撤去物のうちクリアランス制度の対象となり得るものは一時保管し、国の認可を得て一般廃棄物として再利用または処分する。クリアランス処理できない撤去物は固体廃棄物貯蔵庫で適切に管理される。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はそれぞれ2017年、2021年より廃止措置作業に着手している。廃止措置の全体工程は、第1段階「準備作業(約10年)」、第2段階「1次系設備の解体撤去(約15年)」、第3段階「原子炉容器や蒸気発生器等の原子炉領域設備の解体撤去(約8年)」、第4段階「建屋等の解体撤去(約7年)」の順で進められ、約40年をかけて実施される。同1号機の廃止措置完了は2050年代半ばを見込む。また四国電力は、同発電所の事故を想定した原子力総合防災訓練を11月28日~30日にかけて実施する予定だ。複合災害時の対応等、半島で孤立地域が発生したというシナリオで、自衛隊、警察、消防らと連携し、住民の避難経路を確保する手順などを検証する。原子力総合防災訓練は、原子力防災体制や緊急事態における連携確認、住民理解の促進等を目的として、国が主催し毎年度実施しているもの。

- 21 Nov 2025

- NEWS

-

JSW 原子力製品の生産増強へ

日本製鋼所(JSW)は11月14日、松尾敏夫社長がオンラインで行った第2四半期決算説明会において、火力・原子力発電関連製品の増産に向けた約100億円規模の設備投資を発表した。室蘭製作所の発電機部材の製造設備を増強し、発電機用ロータシャフトや蒸気タービンの設備能力を2028年度末までに現在の1.5倍に引き上げる。なお、今回の投資には人員の増強なども含まれる。同社の素形材・エンジニアリング事業では、電力・原子力製品や防衛関連機器が想定を上回る受注を確保し、売上や営業利益が前年同期比で増収・増益となった。特に、電力・原子力分野の需要拡大が顕著であり、市場の回復基調が明確になっていることから、2026年度末の受注高・利益見通しを上方修正した。松尾社長は会見で「特に欧米で原子力発電の新設計画や運転期間の延長が進んでいる。フランスは改良型欧州加圧水型炉(EPR2)を計6基新設するほか、カナダではSMRの建設計画が進んでいる。米国でも既設炉の運転期間延長や小型モジュール炉(SMR)の新設計画が本格化しており、将来の市場の一つとして期待している」と展望を語った。記者から「資料にはAP1000やSMRに関する記載があるが、受注状況はどうか」と問われた松尾社長は「SMRは昨年度に受注済みである。AP1000は建設が決まり、機器製造メーカーが固まれば、当社にとって大きなビジネスチャンスになるだろう」と答えた。また、日本国内でも原子力の最大限活用方針の下、既存炉の運転期間延長や次世代革新炉の開発が進む中、「使用済み燃料の輸送・保管用のキャスク部材の需要が顕著だ」と述べ、「長期的な需要増に対応する体制整備を急ぎたい」と意欲を示した。今回の設備投資では、原子力・高効率火力向け大型部材製造に必要な二次溶解装置(ESR)の更新・大型化に加え、鍛錬工程の効率を向上させる鋼材搬送装置(マニプレータ)を増設する。さらに、大型ロータシャフト需要の高水準な継続を見込み、超大型旋盤を新たに導入し、生産能力の拡大を図る。

- 20 Nov 2025

- NEWS

-

脱炭素電源への大規模投資に公的融資 原子力・送配電網を対象に新制度

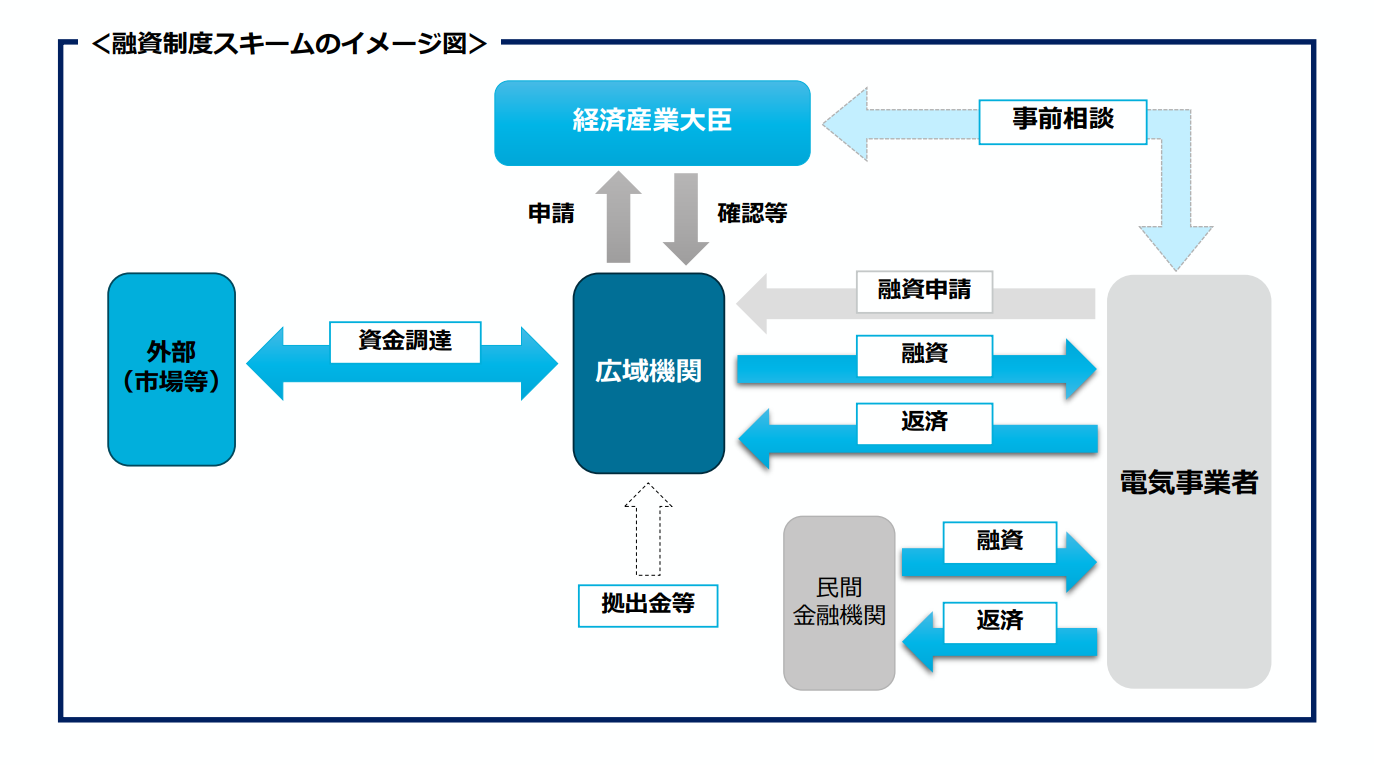

経済産業省・資源エネルギー庁は11月11日、総合資源エネルギー調査会「第6回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ」を開催し、原子力発電所や送配電網等の大規模投資の費用の一部を、公的融資の対象とする新たな支援制度の創設方針を示した。政府は、第7次エネルギー基本計画で掲げた「原子力の最大限活用」を政策ベースで後押しするため、このタイミングで金融支援策を具体・拡充することで、政府の信用力をテコに積極的な民間投資を促し、脱炭素電源の確保をねらう。新制度では、国の認可法人である電力広域的運営推進機関(OCCTO)の金融機能を用いて融資を実施。民間の金融機関と公的機関による協調融資スキームの構築を想定する。OCCTOは、これまでも送電設備に金融支援をした実績があり、今後、担当者を増員して融資能力を高めるという。また、政府は制度創設と並行して、電気事業法等の関連法の改正も目指す方針だ。原子力発電所の新設には巨額投資が必要で、計画から営業運転開始まで長期間を要するため、事業者側は投資回収に相応の時間を要する。一方で、電力会社の収益環境は、燃料費や資材の高騰、原子力関連の安全対策の厳格化等に左右されやすく、民間金融機関にとっても、貸し出しリスクが伴う。すでに諸外国では政府による債務保証を活用した事業環境整備が進んでおり、日本でも同様の施策が求められていた。今回の公的融資スキームは、こうした課題への一つの回答であり、政府は脱炭素電源の安定確保に向けて金融面からの後押しを強化する。赤澤亮正経済産業大臣は同日の記者会見で「電力需要の増加が見通される中、脱炭素電源や送電網の大規模投資に向けて、民間融資だけで十分か否かを集中的に検討し、政府の信用力を活用する制度や法改正に関する議論を深めたい」と述べ、原子力を含むベースロード電源の確保・強化に公的関与が不可欠との認識を示した。

- 14 Nov 2025

- NEWS

-

原子力と地域経済の関係を考える

上関で講演会開催山口県上関町の上関町総合文化センターで10月26日、上関町青壮年連絡協議会主催による「エネルギー講演会」が開催された。後援は日本原子力産業協会。講師にはユニバーサルエネルギー研究所の金田武司代表取締役社長が招かれ、「エネルギーから見た世界情勢と日本の歴史~改めて原子力を考える~」をテーマに約2時間の講演を行った。冒頭、同協議会の守友誠会長が登壇し、第7次エネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針が示されたことに加え、中国電力が上関町で使用済み燃料の中間貯蔵施設の立地が可能であると報告したことについて触れ、「中間貯蔵施設の建設は上関町や周辺の市町村が抱える人口減少・高齢化・厳しい財政状況といった現実を打開し、地域活性化に繋げることができる」と述べ、原子力がもたらす経済的メリットをまちづくりに生かす意義を強調した。続いて登壇した金田氏は、世界各地の経済・社会問題の背後にエネルギー問題が存在することを指摘。国家の破綻、通貨価値の暴落、停電、戦争などを例に挙げ、「ニュースで報道される出来事の多くは、エネルギーの視点から見るとその構造が理解できる」と語った。同氏は、ベネズエラで発生したハイパーインフレを取り上げ、「米国企業による石油独占に反発した国有化政策が、米国の経済制裁を招き、結果的に通貨の暴落につながった」と説明。また、ロシアとウクライナの戦争の背景にもエネルギー資源の争奪があると述べた。さらに、米国テキサス州で2021年に発生した大寒波による大停電を例に挙げ、「同州は風力発電に依存していたが、マイナス18度の寒波で風車が凍結し停止、大規模な停電が発生した。その結果、電気代が高騰し、一般家庭に180万円の電気料金の請求書が届くなど大混乱となった」と紹介。同氏はこの事例を通じて、電力自由化の落とし穴を指摘し、自由化の影響や再エネ依存のリスクについて再考を促した。また、ドイツのエネルギー政策についても「環境重視のあまり石炭火力や原子力を廃止した結果、隣国からの電力供給に頼らざるを得なくなり、ロシア産天然ガス依存が経済を直撃した」と分析した。日本については「エネルギー資源を持たず、他国との電力連系線もない特殊な環境にある」とし、「こうした現実を踏まえたうえで、安定供給と経済成長の両立を考えるべきだ」と述べ、現実的なエネルギー政策への転換を呼びかけた。講演の後半では、原子燃料サイクルの重要性にも触れ、「再処理を前提とするサイクルを維持するには中間貯蔵施設が不可欠である」と強調。国全体での一貫した政策推進の必要性を訴えた。質疑応答では、参加者から「原子力発電所敷地内にも中間貯蔵施設があるが、六ケ所再処理工場が稼働しても処理しきれない使用済み燃料があるのではないか」「上関町に施設を建てても、再処理の順番が回ってこないのでは」といった質問が寄せられた。金田氏は、「再処理工場の稼働準備は国策として進められており、長期にわたり再処理工場が動かないということは基本的にない」と説明。また、「施設は十分な容量を確保しており、満杯になっても増設で対応できる設計になっている」と述べ、燃料サイクルへの理解を求めた。

- 11 Nov 2025

- NEWS

-

関西電力 美浜発電所のプラント新設に向けた地質調査を再開へ

関西電力は11月5日、美浜発電所サイト内でのプラント新設を見据え、地質調査を再開したと発表した。具体的な調査計画も公表しており、調査は2段階に分けて2030年ごろまで実施する予定である。調査は、2010年にすでに着手されていたが、2011年の福島第一原子力発電所の事故を受けて、一時的に中断されていた。同事故以降、電力会社によるプラント新設に向けた地質調査は、今回が国内初の事例となる。同日には、資機材の搬入を開始。まずは概略調査として、今月10日にボーリング調査を開始し、来月下旬には地表踏査を実施する予定である。発電所の敷地内外の地表面の地質の分布や将来活動する可能性のある断層等の有無を調べるために、ボーリング調査、弾性波探査、地表踏査を行い、地質の概況を把握した上で、より優位なエリアを選定する。続く詳細調査では、選定したエリアにおける地形や地質の状況を把握し、原子炉等の設置に適しているかを確認する。試掘坑調査、弾性波探査、深浅測量、ボーリング調査、地震に関する調査等を行い、新規制基準適合性審査時のスムーズな認可取得を目指すとしている。美浜発電所は、2015年4月に1、2号機の廃止が決定され、現在は、3号機(PWR、82.6万kWe)のみ稼働している。同社は同サイト内でのリプレース、特に次世代型原子炉の設置を視野に入れており、今回の調査結果に加え、革新軽水炉の開発や規制方針、投資判断に係る事業環境整備の状況等を総合的に勘案し、今後の方針を決定する。

- 07 Nov 2025

- NEWS

-

関西電力 高浜2号機が60年運転へ 国内2例目

関西電力は11月4日、原子力規制委員会から高浜発電所2号機(PWR、82.6万kWe)の高経年化対策に係る長期施設管理計画の認可を取得したと発表した。これにより同機は、2035年11月13日(営業運転開始から60年)まで運転が可能となった。原子力発電所の長期運転をめぐっては、既存炉の健全性を確認したうえで、運転期間を延長する動きが世界的に広がっている。こうした潮流を受け日本では、GX脱炭素電源法が今年6月に全面的に施行され、原子力発電に関連する「電気事業法」や「原子炉等規制法」の改正によって、実質的に「60年超」運転が可能となっている。ただ、高経年化炉に対する安全規制は強化され、運転開始から30年を超える原子炉は、10年以内ごとに長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。同社によると、同機の安全上重要な機器・構造物を対象に、経年劣化事象が発生していないか、また今後の運転で劣化が進展する可能性はないか、劣化評価を実施した。そして、劣化の恐れがある機器・構造物については、運転開始後70年時点を想定し、現行の保全活動で安全性が確保されているか確認を行った。それらの結果に基づき、同社では現行の保全活動に加えた追加対策を策定。具体的には、炉内構造物の計画的な取替えや原子炉容器の第6回監視試験を行い、疲労評価の継続的な確認を実施。さらに、ステンレス鋼配管の検査計画への最新知見の反映や、原子炉容器保温材内側の冷却空気流入経路の封止など、温度管理の強化を進める。また、電気系統ではピッグテイル型電気ペネトレーションを取替えるなど、長期運転に向けた信頼性向上策を講じる方針だ。同社は、現在行っている保全活動に加えて、これらの追加保全策を実施していくことで、運転開始から50年以降においてもプラントを健全に維持できることを確認したという。

- 06 Nov 2025

- NEWS

-

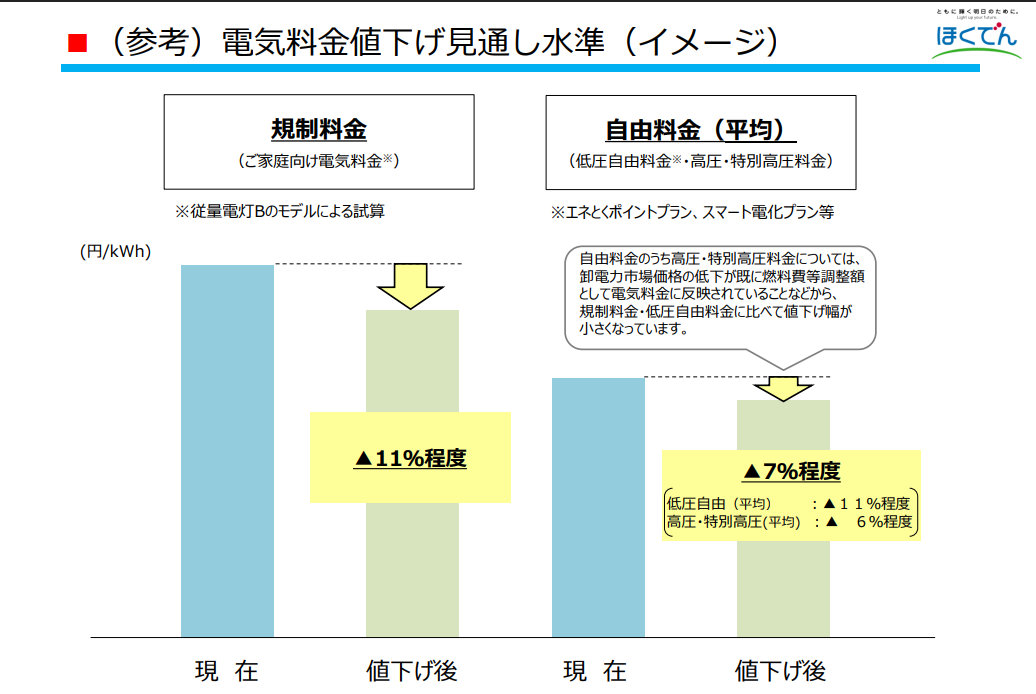

北海道電力 泊3号機再稼働後に家庭用電気料金を11%値下げへ

北海道電力は10月31日、泊発電所3号機(PWR、91.2万kWe)の再稼働後に実施を予定している、電気料金の値下げ見通しを公表した。家庭向けの電気料金は平均11%程度値下げし、企業用などでは平均7%程度の値下げを行う。同機は今年7月、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けており、同社が掲げる「2027年のできるだけ早期の再稼働」に向けて大きな節目を迎えている。北海道電力によると、3号機の再稼働後に安全対策費や定期検査費用等は増加するものの、同社の電源構成の8割超を占める火力発電所の稼働率が下がるため、燃料費等の減少が見込まれる。その費用低減効果を年間約600億円と試算した。また、防潮堤等の安全対策に係る建設工事費は長期間にわたり分割されるため、電気料金の値下げへの影響は小さくなると説明した。一方で、将来的な物価上昇に伴う修繕費や諸経費の増加、さらには金利上昇に伴い、社債発行や資金調達時の利息負担の増加が見込まれ、その額を年間約300億円と試算。しかし同社は、「カイゼン活動」と「DX推進」の融合を軸にした生産性向上策を強化し、年間約200億円のコスト削減を行うことで、年間約500億円程度のコスト圧縮を実現できるという。具体的には、カイゼン活動を通じた発電所の定期検査周期の延伸・定期検査費用の低減、遠隔監視、自動巡視点検ロボット等を用いた発電所の運用・保守高度化、生成AIを活用した抜本的な業務見直しなどを掲げた。これらを電気料金の値下げの原資として活用していく考え。

- 04 Nov 2025

- NEWS

-

増井理事長 高市新政権に“一貫性のある原子力政策”を期待

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は10月24日、定例記者会見を行い、電気事業連合会による将来リプレース試算への所感や、「原子力産業セミナー2027」と「第11回東アジア原子力フォーラム」への参加報告などについて語った。会見の冒頭、増井理事長は第46回原子力小委員会で電気事業連合会が提示した「将来的に必要な原子力発電所のリプレース規模に関する試算」について、「試算は穏当なもの。その上で、産業界が未来に希望を持てるよう、中期・長期それぞれの見通しを2段階で提示することが適切だろうと進言した」と述べた。また、同委員会で日本電機工業会が示した原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、「人材の確保と定着、シニア人材の活用など、原子力産業の基盤維持対策の必要性」について進言し、「限られた人員でも現在と同じ成果を維持すべく、自動化・デジタル技術の活用が重要になる」と発言したことを報告した。続いて、原子力産業界の人材確保を目的とした合同企業説明会「原子力産業セミナー2027」の実施を報告。今年は初めて福岡市でも開催し、参加者は3会場(東京・大阪・福岡)で計564名、出展企業数が前年より約10%増加したという。また、電気電子系や文系学生の参加が増えたことを受け、「参加学生の専攻分布や傾向について、今後さらに分析を進めたい」と述べた。次に、韓国・慶州で開催された第11回東アジア原子力フォーラムへの参加を報告。ここでは、日本、中国、韓国、台湾の関係者が一堂に会し、原子力産業の現状と展望をテーマに意見交換した。韓国からは原子力を維持する国家エネルギー政策の重要性と、安全性強化・資源の制約克服に向けた東アジア地域内での協力の必要性が説かれた。中国からは海外向け原子力事業の拡大方針が示された。台湾からは金山原子力発電所の廃止措置計画の進捗など、将来的な具体的なマイルストーンが発表されたという。日本からは増井理事長が「日本の新規建設プロジェクトにおける重要課題」と題して登壇し、新設に向けた課題と展望を発表した。また同フォーラムの翌日から2日間にわたり、慶州市隣接地域の原子力関連施設などを訪問し、関係者と活発な意見交換を行ったと述べ、今後の同地域の関係者間の連携強化に期待を寄せた。その後、記者から就任直後の高市首相に関連する質問が飛んだ。「次世代革新炉やフュージョンエネルギーの早期の社会実装を目指す」と所信表明演説で発言した高市首相について、「原子力に対する理解が深く、原子力の事業環境整備の進展にも意欲を示されており、非常に力強い存在だと感じる」と述べた。特に、事業環境整備の重要性を長らく進言している同協会にとって、同じ志を持った新首相への信頼は大きく、「政府には今後も一貫性のある原子力政策の推進を期待している」と述べた。

- 31 Oct 2025

- NEWS

-

日米首脳が対米投資で合意文書 原子力やAI分野で連携強化へ

高市早苗首相は10月28日、訪日中のD・トランプ米大統領と会談し、両国による対米投資を柱とした経済協力の強化で合意した。会談後に公表された「日米間の投資に関する共同ファクトシート」には、エネルギーやAI、重要鉱物など幅広い分野で日本企業が米国のプロジェクトに参画を検討していることが明記された。両首脳は、7月の関税合意を踏まえ、総額5,500億ドル(約84兆円)規模の対米投資枠を設定。そのうち最大2,000億ドルが原子力分野への投資となる見込みだ。日本政府系金融機関の支援も活用し、日米双方の企業による新たなビジネス協力を促進する考えを示した。原子力分野では、ウェスチングハウス(WE)社が米国内で進める大型炉AP1000(PWR、125万kWe)やSMR(小型モジュール炉)の建設計画に対し、三菱重工業、東芝、IHIなどの日本企業が関与を検討している。事業規模は最大1,000億ドル(約15兆円)に達する見通し。また、米国のGEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社製のSMR「BWRX-300」(30万kWe)についても、日本の日立GEベルノバニュークリアエナジー社らが関与する構想が盛り込まれた。経済産業省によると、ファクトシートは関心を示した企業の案件を列挙したものであり、投資実行が確定したわけではないという。日米両政府は同日、AIや核融合など7分野の科学技術協力に関する覚書にも署名し、経済・技術両面での連携強化を確認した。

- 29 Oct 2025

- NEWS

-

九州電力 乾式貯蔵施設を新設へ

九州電力は10月24日、川内原子力発電所(PWR、89.0万kWe×2基)のサイト内に使用済み燃料乾式貯蔵施設を新設することを発表し、同日、原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可を申請した。また、安全協定に基づく事前協議書を鹿児島県及び薩摩川内市に提出した。同社は総工費約350億円を投じ、2029年度を目途に運用開始を目指す。同社は今年の5月、玄海原子力発電所での乾式貯蔵施設の設置工事を開始。こちらは2027年度の運用開始を目指している。乾式貯蔵施設は、プールで十分に冷却された使用済み燃料を金属製のキャスクに入れ、空気の自然対流によって建物内で冷却する。水や電源を必要としない点が特長だ。いずれの貯蔵施設も、2026年度に運用開始予定の青森県の六ヶ所再処理工場への搬出を前提としている。川内原子力発電所では、使用済み燃料のプールでの貯蔵率が、1号機が約75%、2号機が約80%(今年9月時点)に達しており、それぞれ2034年、2028年以降に上限に達する見込みとなっていたため、解決策が急務となっていた。同社の計画によると、貯蔵施設は最大560体の燃料集合体を貯蔵可能で、高さ約15メートル、幅約40メートル、奥行き約40メートルの規模となる。遮へい機能を持った鉄筋コンクリート構造の建屋内に乾式貯蔵容器を貯蔵することで、乾式貯蔵施設を設置しても、既設建屋を含めた敷地境界における線量が目標値である年間 50μSv を十分下回る設計になっているという。また、乾式貯蔵容器は、発熱を外気で冷却する除熱機能や、二重の蓋構造で内部を密閉し放射性物質の漏えいを防ぐ閉じ込め機能、金属胴体や中性子遮へい材による遮へい機能、さらに燃料の配置を工夫して臨界を防止する臨界防止機能を備えている。

- 27 Oct 2025

- NEWS