キーワード:JAEA

-

JAEA 水素製造技術の確立へ一歩前進

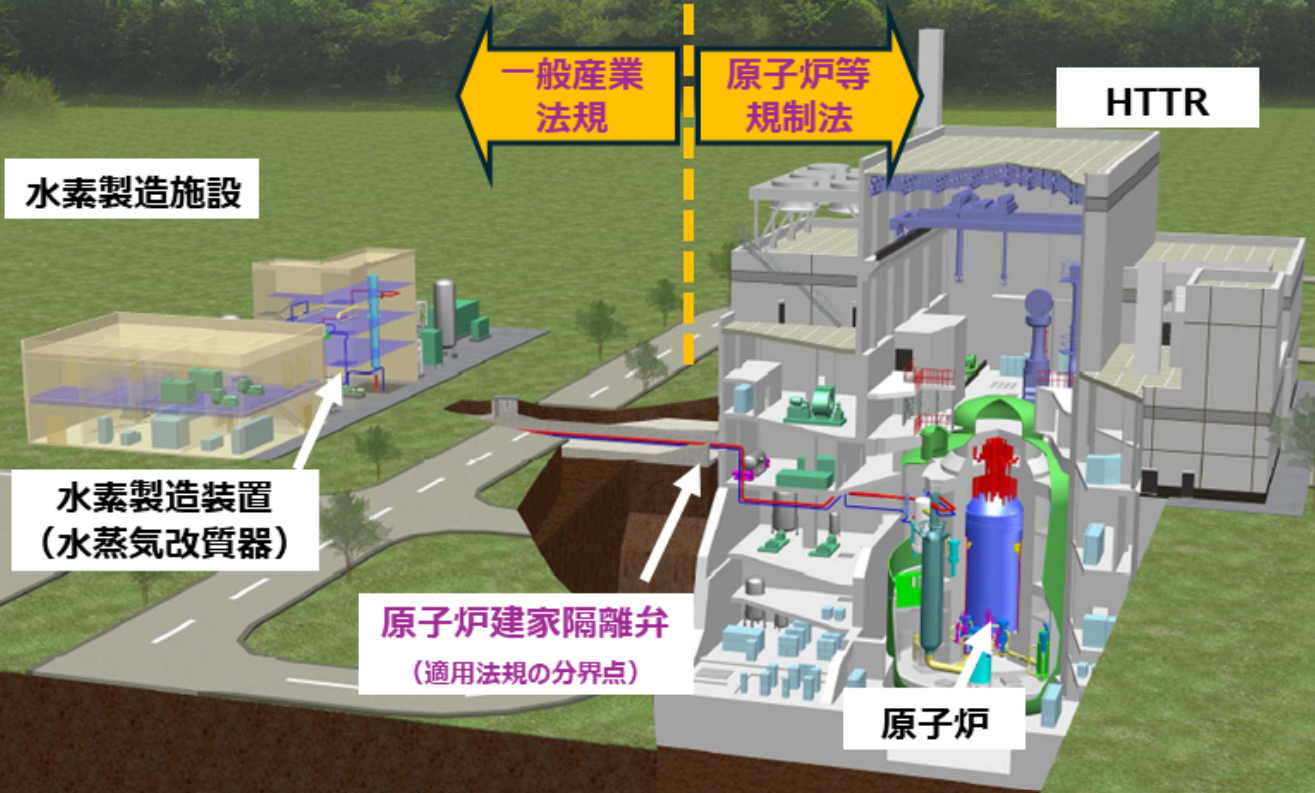

日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月26日、高温工学試験研究炉 (HTTR、熱出力3万kW)への水素製造施設の接続に係る原子炉設置変更許可申請書の補正書を、原子力規制委員会へ提出した。 JAEAは、今年3月、HTTRと水素製造施設の接続に必要な許可を得るため、原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会に提出していた。提出後の審査会合では、(今年5月・7月)、原子炉等規制法の適用範囲に関する議論が行われ、その結果、水素製造施設は同法の範囲外とされ、今後の審査を進めることで合意した。水素製造施設が一般産業法規の適用範囲へと認定されたことで、設計・調達の柔軟性が高まり、産業界の参入が促進されることが期待されている。 HTTRは、日本初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温工学試験研究の中核を担う原子炉として、大洗原子力工学研究所(茨城県)内に1987年に建設された。以来、高温ガス炉の技術基盤を確立するとともに、原子力エネルギーを利用した水素社会の実現に向けて貴重なデータを取得・蓄積している。高温ガス炉は二酸化炭素を排出することなく高温熱を供給可能であることから、安定的に大量の水素を製造することが可能である。 政府は、2023年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」の参考資料において、2030年代の運転開始を目標とする高温ガス炉実証炉開発工程が示されるとともに、経済産業省の革新炉ワーキンググループは実証炉建設に向けた技術ロードマップにおいて、HTTRを活用し、2030年までに高温ガス炉を用いた水素製造を行う計画が示されている。 この、HTTRの核となる技術は国産技術であり、例えば、原子力用構造材として世界最高温度の950℃で使用できる金属材料は日本メーカーによるもの。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」は、水素の製造過程で化石燃料を使用せず、多様な産業利用に期待が寄せられている。 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、製鉄、化学工業等の脱炭素が難しい分野における脱炭素化のためには、水素の利活用が不可欠とされている。

- 16 Oct 2025

- NEWS

-

第2回日中原子力産業セミナーを開催 福島県と茨城県への視察も

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

- 14 Oct 2025

- NEWS

-

JAEA 英国原子力規制局と連携を強化ー高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決め延長に合意

日本原子力研究開発機構(JAEA)は、英国原子力規制局(ONR)との間で締結している高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決めについて、その期間を今後5年間延長することで合意したと発表した。JAEAは、2020年10月に英国国立原子力研究所(UKNNL)との包括的技術協力の取決めを改定し、高温ガス炉の技術開発協力を開始。さらに同年11月には、ONRと安全性に関する情報交換の取決めを締結し、技術開発と規制の両輪で連携体制を構築してきた。英国政府はカーボンニュートラルの達成に向け、非電力分野では革新炉として高温ガス炉を選択しており、2030年代初頭の実証炉の運転開始を目指している。JAEAとUKNNLはこれまで、日英両国における高温ガス炉の導入を目指した研究開発、原子力サプライチェーンの構築、人材育成等、さまざまな活動に取り組んできた。今回の合意により、JAEA・UKNNL・ONRの三者の協力体制がさらに強化され、英国での高温ガス炉導入に向けた取り組みが一段と加速する見通しだ。一方、英国で高温ガス炉を早期に社会実装するには、燃料サプライチェーンの確立が課題とされている。現在、英国民間企業との連携による燃料製造が有力な選択肢として検討されているが、日本の技術に基づく燃料製造を英国で実現するには、規制当局との十分なコミュニケーションが不可欠だ。JAEAは今後、英国での社会実装を推進し、国内の実証炉計画にも活かすためにも、今回の取決め延長をさらなる連携強化の好機と位置付けている。

- 19 Sep 2025

- NEWS

-

ポーランド 石炭の町が描く“次の10年”

ポーランドの原子力プロジェクトをめぐるオピニオンリーダーたちが、このほど来日した。顔ぶれの多くは、かつて石炭で栄えた自治体の副市長クラスや議会関係者である。脱炭素とエネルギー安全保障の双方をにらみ、石炭火力の終幕と次の主役探しを同時に迫られる地域が、日本の原子力発電をめぐる非常時対応や廃止措置など、“現場”をその目で確かめに来た——その動機は切実だ。ポーランドは大型炉とSMRの“二正面作戦”を採る。大型炉はポモージェ県ルビアトボ=コパリノでAP1000×3基の建設計画が進み、8月末に県知事から準備作業許可を取得した。今秋から測量・フェンス設置・伐採・整地などの先行作業が順次始まる見込みで、2036~38年の段階的運転開始を見通すという。一方、SMRはGE日立製BWRX‑300を採用し、初号機建設サイトを化学コンビナートの街ブウォツワベクに決定。合弁会社OSGEが独占使用権を持ち、環境影響評価(EIA)と立地調査が進行している。今回来日したリーダーたちは、ベウハトフやコニンなどの石炭・褐炭地域が中心。これに中央政府のエネルギー省担当官が同行した形だ。一行は、日本原子力研究開発機構の「原子力緊急時支援・研修センター(NEAT)」(茨城県)でオフサイトセンターの運用や日本の緊急時システムについて見学した。福島第一サイトでは、工程管理や情報公開の透明性が、どのように社会的信頼を支えるのか、時間軸で追体験。玄海原子力発電所(佐賀県)では多重防護や特重施設、地震津波対策の考え方などを、福井県庁では原子力担当部署より、行政としての原子力との関わり方などを学んだ。4日間で日本各地を、駆け足で回ったことになる。ポーランドの石炭地域が他産業への移行を迫られているのは、欧州連合(EU)加盟後に強化されたEUの環境規制(LCPDからIED/BAT)への適合や欧州排出量取引制度(EU-ETS)の炭素価格上昇といった、規制および市場からの圧力に加え、主力であった褐炭資源の先細りが重なったためである。これに伴う雇用・地域経済の痛みを和らげる政策枠組みとしてJust Transition(公正な移行)が整備されてきた。地域の住民からは、期待と不安が入り混じった声があるという。現実的な移行が目前に迫る中、地域のリーダーたちが語った「次の10年」はきわめて実務的だ。第一に一貫した人材育成の道筋である。初等・中等から大学、工科系へと、地域の若者が段階的に学び、将来の担い手へと育つ道筋を用意する。「学校で論理的に説明すること」を重視し、テクノロジーや安全文化を丁寧に説明していく姿勢が強調された。チョルノービリ事故を知らない若い世代には、「感情的な賛否より、なぜ必要かを自分の言葉で理解してもらうことが効く」という。第二に既存の雇用や産業の連続性だ。鉱山や火力発電所の閉鎖が目前に迫る地域もあり、人口・雇用の大規模な減少への懸念は切実なようだ。20万人だった人口が、すでに5万人に激減している地域もあるという。だからこそ、石炭で培ったスキルを土台に、次の仕事を地元に残す(原子力の運転・建設・保全などへ職能を移す)という発想が中核になる。産業の維持の観点から、BWRX-300への期待が多く寄せられており、「SMRのサプライチェーンへ参画することで、既存の企業や人材の受け皿を広げていきたい」との声もあった。そして第三に、避難計画の策定など行政としての準備である。日本のシステムを学んだ上で、ポーランド版の緊急時システムをどう整えるか、引き続き検討していくという。また、特に日本に対し、施設運用や人材育成などの面で、実務的なセミナーやワークショップをポーランドで開催して欲しいとの要望が上がっていた。原子力産業新聞から「ポーランドの原子力プロジェクトにとっての最大の課題」を問われた、エネルギー省のZ.クバツキ原子力担当参事官は、「時間」と即答した。「許認可のプロセスがとにかく長い。ポーランドの場合、欧州委員会との調整も必要になる。調整を終えた後も着工から運開まで、ほぼ10年かかるだろう。時間が延びれば延びるほど、コストや制度面の前提が崩れやすくなる」。同氏は差額の清算で収入を安定させる仕組み、いわゆるCfDs(差金決済)にも触れ、「市場価格が高いときは事業者が払い戻し、低ければ差額を受け取るという設計は理解している。しかし、これが本格的に効果を発揮するのは運開後だろう。工期が長引けば長引くほど建設コストを吸収し切れなくなる」と懸念を示し、改めて「だからこそ“時間”が最大の課題だ」と強調した。

- 16 Sep 2025

- NEWS

-

NEMS2025 海外13か国から計28名が参加

将来の原子力業界を牽引する人材の育成を目指した研修コース、「Japan-IAEA 原子力マネジメントスクール(NEMS)2025」が8月19日に開講し、東京大学にて開講式が行われた。NEMSは、2010年にイタリアのトリエステで初めて開催されて以来、延べ2146名(112の加盟国)が参加してきた。日本での開催は今年で13回目。アジアや東欧、中近東など、原子力発電新規導入国等における若手リーダーの育成を主たる目的としている。今年は、海外13か国(ブルガリア、エストニア、インド、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、タイ)から18名、日本からは10名、計28名の研修生が参加した。約3週間にわたる日程で開催され、東京大学本郷キャンパスでの講義やグループワークのほか、東京電力福島第一原子力発電所、東北電力女川原子力発電所とPRセンター、日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力科学研究所の原子炉安全性研究炉(NSRR)と原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)、産業交流施設「CREVAおおくま」、「株式会社千代田テクノル大洗研究所」等へのテクニカルツアーを通じ、原子力に関連する幅広い課題について学ぶ。開催に先立ち、組織委員長の東京大学大学院工学系研究科の出町和之准教授は、研修生らを大いに歓迎し、研修生同士の関係性向上が将来の人脈に繋がると、指摘した。また、暑さの厳しい時期であることを鑑み、「体調管理に留意し、実りある時間にしてほしい」と研修生を労った。続いて挨拶に立った日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、IAEAをはじめとする関係各位に謝辞を述べた上で、「グループワーク等では、主体的に、そして積極的に議論に参加してほしい」と期待を寄せた。IAEAからは、原子力エネルギー局計画・情報・知識管理部(NEPIK)部長を務めるファン・ウェイ氏が登壇。同氏は、「世界的に原子力の専門人材やリーダーシップの必要性が高まっている」と指摘し、「各国政府や教育機関と連携し、若手の知識や経験の共有、国際的なネットワークづくりを進めていくことが不可欠だ」と述べた。最後に挨拶に立った上坂充原子力委員会委員長は、「他国の知見や政策を積極的に学び、自国にとって最適な形を模索する上で、IAEAの基準や国際的な取り組みを参考にすることは、皆さんの将来にとって重要な学びになるだろう」とNEMSの意義を強調。また、「今回のプログラムで自身の目で見て理解したことを、帰国後にご家族や友人にも伝えてほしい。知識や経験の共有が、国際社会全体の原子力の未来を形づくることにつながるだろう」と述べた。

- 22 Aug 2025

- NEWS

-

高速実験炉「常陽」 RI製造などにも活用へ

文部科学省の諮問機関である科学技術・学術審議会原子力科学技術委員会は8月18日、革新炉の取組や原子力基礎研究支援の在り方について議論する「第26回原子力研究開発・基盤・人材作業部会」を開催した。まず、革新炉の取組について、日本原子力研究開発機構(JAEA)から、高速実験炉「常陽」の現在の状況説明が行われた。「常陽」は、「高速炉」を開発するための小型の実験炉である。事業者のJAEAは昨年9月、茨城県及び大洗町から地元了解を得て、現在、新規制基準に適合するための工事を行っている。2026年度半ばの運転再開を目指しており、実現すれば、国内唯一の高速炉の実験施設として、放射性廃棄物の有害度を低減する研究や、がん治療への活用が期待される医療用RIの製造実証など、さまざまな活用方法が期待されている。同作業部会に委員として参加した日本原子力産業協会の上田欽一委員は、「国内外との連携を強化して、世界最先端の高速炉研究拠点としての役割を発揮してほしい。また、医療用RIの安定供給や先端利用など、社会的価値の高い活用に向けて、学生や若手研究者の関心を高め、研究開発や人材育成を強化する必要がある」と指摘した。また、原子力基礎研究支援の在り方について同作業部会では、原子力をエネルギー源として利用するだけでなく、様々な課題解決につながる総合科学技術として捉える必要性が示され、2050年のカーボンニュートラル実現や、健康・医療、製造業等の産業競争⼒の強化に繋がる可能性を秘めていることが改めて共有された。そして、これまで⼤学・研究機関等を中⼼に、⾼い研究⽔準を維持してきたが、さらに安定的・継続的に原⼦⼒利⽤を推進させていくために、国として中⻑期にわたり支援する必要性が議論された。

- 19 Aug 2025

- NEWS

-

NEA SMR導入の進捗を詳細分析(第3版)

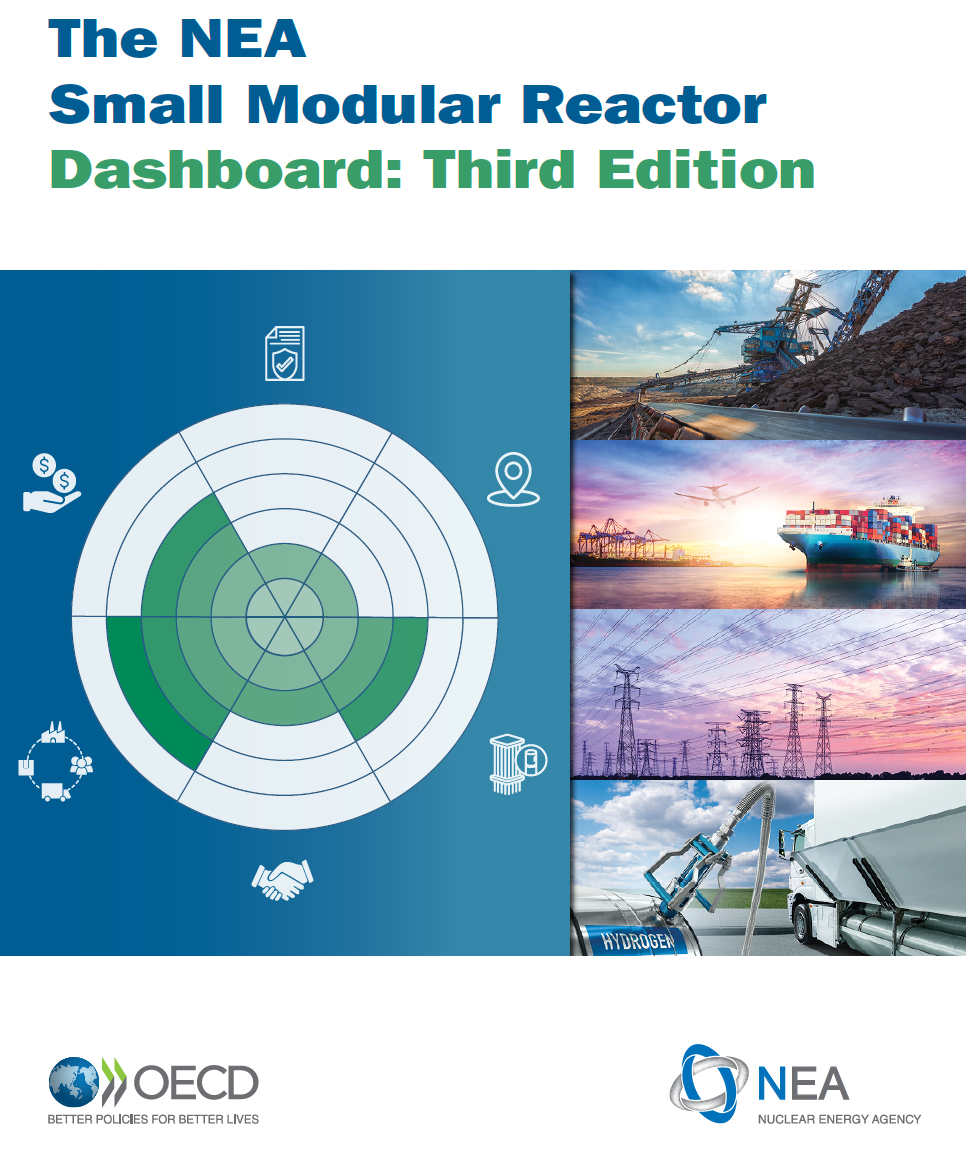

経済協力開発機構(OECD)の原子力機関(NEA)はこのほど、小型モジュール炉(SMR)の世界的な開発・導入状況を体系的に評価した「NEA SMRダッシュボード」の最新版(第3版)を発表した。許認可、立地、資金調達、サプライチェーン、関係者とのエンゲージメント、燃料供給の6分野にわたる準備状況を詳細に分析し、世界各地で進むSMRプロジェクトの実証・商業化に向けた取り組みを紹介している。今回のダッシュボードでは、NEAが特定したSMR計127炉型のうち、公開情報が十分にあり評価可能とされた74炉型について分析を実施。そのうち7炉型はすでに運転中または建設段階にあり、また51炉型が事前許認可または許認可プロセスに関与している。評価にはNEAが独自に構築したSMRデータベースが活用されており、2025年2月14日時点の最新情報が反映された。なお、第3版では日本に関して、日本原子力研究開発機構(JAEA)、Blossom Energy社、東芝エネルギーシステムズ社がそれぞれ開発するSMR6炉型が紹介されている。SMRへの関心は、気候変動対策とエネルギー・セキュリティの両立をめざすなかで、世界的に高まっている。地域別に見ると、北米に本拠を置くデベロッパーが最も多く、欧州、アジア(OECD加盟国)、中国、ロシア、アフリカ、南米、中東と続く。評価対象となったSMRには、概念段階にあるものから初号機(FOAK)の実証に向けた準備が進むものまで、技術的成熟度にばらつきが見られるが、全体として拡大傾向にある。ファイナンス面でも動きが加速している。NEAによると、2024年版のダッシュボードと比較して、今回資金調達の発表が確認されたSMRは81%増加。NEAは、SMRに対する世界全体での資金流入を約154億ドルと試算しており、そのうち約54億ドルが民間からの出資と見ている。政府の補助金やマッチングファンドに加え、米国を中心に民間投資が存在感を高めているという。具体的には、グーグル、アマゾン、メタ、ダウ・ケミカルなどの米大手グローバル企業が、自社の環境目標に沿ったエネルギー需要を満たすために、積極的に投資している。また、SMRプロジェクトの立地候補地の大半が政府機関または公益事業体の所有サイトである一方で、近年では民間所有サイトも増加傾向にある。需要地近くでの建設や、廃止された(あるいは廃止予定の)石炭火力発電所サイトでの導入検討も進んでいる。事業モデルも従来の電力会社中心の枠組みから、建設・所有・運転(BOO)モデル、電力購入契約(PPA)など柔軟な形態へと多様化している。一方、NEAは技術面において、燃料供給の整備が依然として課題と指摘。SMR設計の多くは、現在商業レベルで利用できないHALEU(U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン)を必要としており、燃料形態の多様化も進んでいる。酸化ウランセラミック燃料が最も一般的だが、TRISO燃料(HALEU燃料を黒鉛やセラミックスで3重に被覆した粒子型燃料)や金属燃料、熔融塩燃料など、従来炉とは異なる技術も広く採用されつつある。これら新型燃料の商業規模の生産施設はないことから、NEAは新たなインフラ整備が不可欠としている。NEAは2025年中に、ダッシュボードのオンライン版「SMRデジタルダッシュボード」を立ち上げる予定で、SMRに関する情報をリアルタイムで把握できるプラットフォームを提供する。このインタラクティブなツールは、関係者がSMRの世界的な進展状況を即座に把握できるよう設計されており、NEAは今後の政策立案や事業戦略にとって重要な判断材料を提供していく考えだ。

- 12 Aug 2025

- NEWS

-

JAEA 核物質量を非破壊で把握する新技術を開発

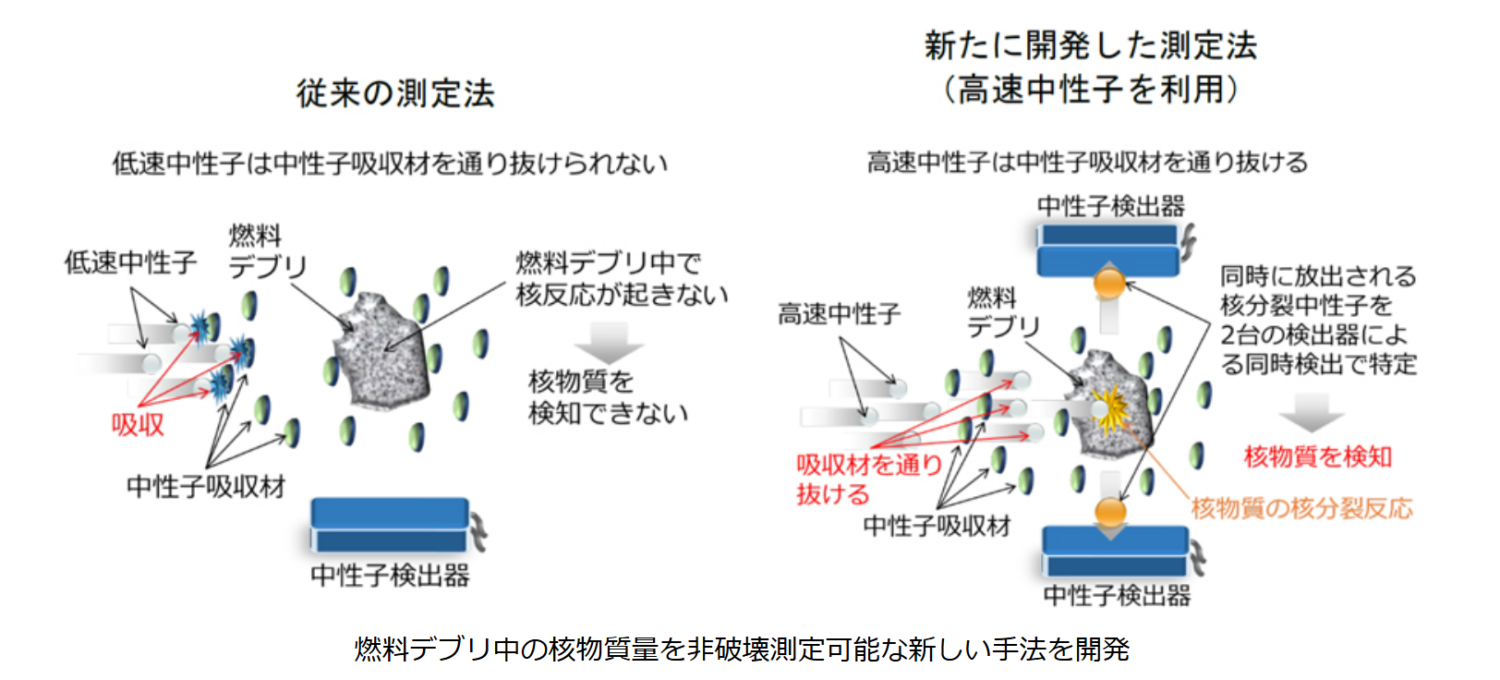

日本原子力研究開発機構(JAEA)は7月18日、燃料デブリの核物質を非破壊で測定する新技術「高速核分裂中性子同時計数法(FFCC)」を開発したと発表した。開発の背景には、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業をめぐる安全遵守と効率化の課題がある。原子炉から取り出される回収物は、核燃料が溶けて冷え固まった溶融デブリのように核物質を大量に含むものから、溶融物が原子炉構造材などに付着しただけでほとんど核物質を含まないものまで、多岐にわたる。そのため、回収物の核物質量に応じて分類し、管理・保管方法を最適化できれば、燃料デブリの取り出しから保管に至るまでの各工程の合理化が期待できる。本来、核物質は中性子による反応を利用することで非破壊測定ができるが、燃料デブリには制御棒由来の中性子吸収材が混ざっており、測定を妨害してしまうという。そのため、燃料デブリは「最も測定が困難な核物質」のひとつとされ、内部に含まれる核物質の量を非破壊で正確に把握する技術の開発が、以前から求められていた。こうした課題に対しJAEAでは、高エネルギーの高速中性子が中性子吸収材の影響を受けにくいという性質に着目し、「高速核分裂中性子同時計数法(FFCC)」という新たな非破壊測定法を開発。原理実証実験にも成功した。JAEAはこのFFCCの早期実用化を目指し、試験および検討を進めていく方針。この技術は、福島第一原子力発電所の廃炉作業における燃料デブリ中の核物質の非破壊計測に有効であるほか、核セキュリティ対策として手荷物などに隠匿された核物質検知などへの応用も期待されている。

- 23 Jul 2025

- NEWS

-

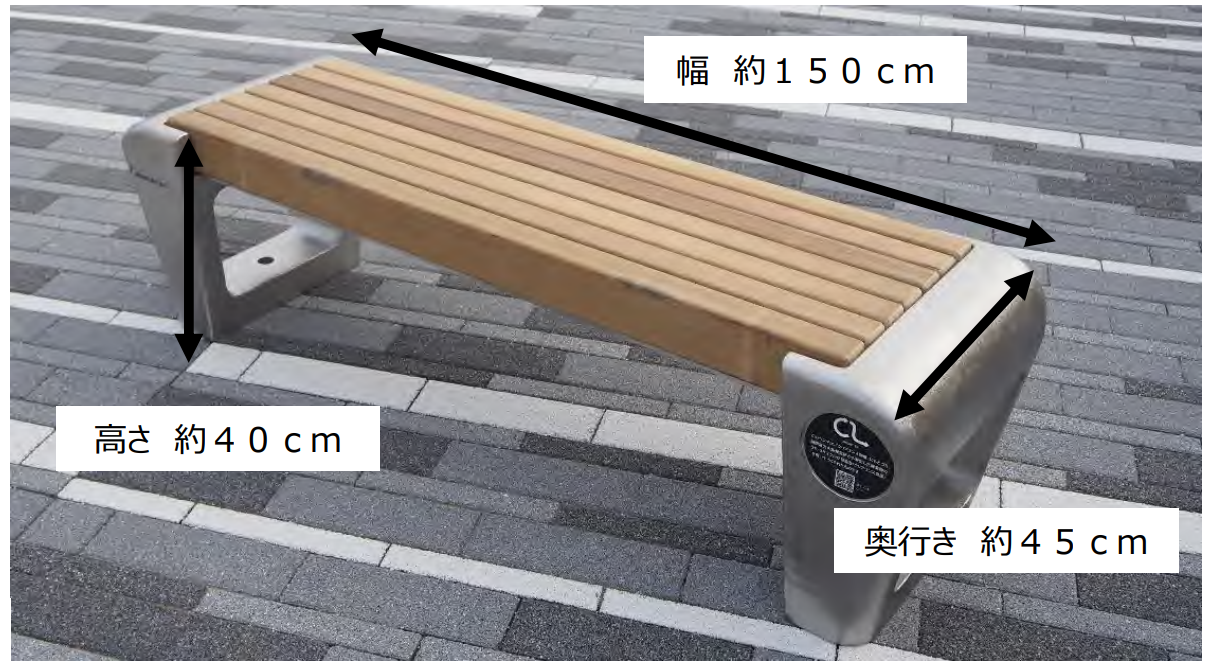

関西電力 建設資材にクリアランス金属を使用

関西電力は7月11日、福井県美浜町に建設が決まっている緊急時対策所の建設資材に、原子力発電所から発生した廃棄物の「クリアランス金属」を使用すると発表した。原子力発電所の解体等に伴って発生する廃棄物は、放射能レベルに応じて適切に処分するよう法律で定められている。その中でも、人体への影響を無視できるレベル、かつ、原子力規制委員会の認可・確認を受けたものは、一般の産業廃棄物と同じ扱いができる制度(クリアランス制度)が設けられている。福井県内ではすでに、同制度の理解促進活動の一環として、クリアランス金属を活用した製品を公共施設に設置する活動を行っている。同県の杉本達治知事も、「当県ではクリアランス金属を資源として産業化する日本初のリサイクルビジネスに取り組む」との強い意欲を示している。このクリアランス金属を、建物の主要構造部材として再利用するのは、今回が国内初の事例となる。関西電力によると、日本原子力研究開発機構(JAEA)の新型転換炉原型炉「ふげん」由来のクリアランス金属を一般金属に15%の割合で混ぜて鉄筋に加工し、緊急時対策所の一部に用いる予定。建設に使う鉄筋全体75トンのうち、クリアランス金属は5トン程度となる。同対策所は、地上3階建てで最大250名程度を収容可能。原子力災害対策の充実に向けて、各種設備(通信連絡設備・放射線防護設備・非常用電源)を強化し、2029年頃の運用開始を目指している。同社は、「原子力発電所の運転・保守や解体に伴って発生する放射性廃棄物の低減に向けて取り組むとともに、クリアランス制度を活用し、循環型社会の形成に貢献していく」とコメントしている。

- 16 Jul 2025

- NEWS

-

女性対象の原子力人材育成研修が日本でスタート

「リーゼ・マイトナー・プログラム(LMP)」の開講式が、6月9日、国際原子力機関(IAEA)と内閣府の共催で、東京大学で開かれた。原子力分野の実務経験者や、博士課程等を専攻する女性を対象とした人材育成研修プログラムで、今回が初の日本開催となる。LMPはIAEAのリーダーシップの下、原子力分野の実務者や博士課程を専攻する女性を対象とした人材育成研修として2023年にスタート。これまで米国、韓国、アルゼンチンで開催された。今回は81か国から373名の応募があり、選ばれた15名が参加した。多くの応募があったことについて、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の出町和之准教授は「日本という国に魅力を感じている応募者が多いようだ。また、福島第一原子力発電所の視察など、日本ならではのプログラムの前評判も良い」と話した。また、同プログラムを通して、参加者の技術的知識やリーダーシップ・スキルの強化が図られ、原子力分野でより多くの女性の活躍が促進されるよう期待を示した。約2週間にわたり開催される同プログラムでは、前半は座学研修、後半は原子力関連施設への視察が予定されている。座学研修では、IAEA、東京大学、東京電力、原子力関連メーカーなどの担当者より、原子力安全や廃棄物管理などをテーマに講義を実施。また、現地視察では、中部電力の浜岡原子力発電所、東京電力の福島第一原子力発電所や廃炉資料館、日本原子力研究開発機構の原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター、大洗研究所、原子炉安全性研究炉(NSRR)、楢葉町遠隔技術開発センターなどを視察する予定だ。また、静岡県内では日本文化を体験するプログラムも用意されており、事務局担当者は、「以前、韓国で実施された際には文化体験の評価が高かったと聞いている。日本ならではの企画を通じて、参加者同士の円滑なコミュニケーションの促進につながれば」と話している。

- 11 Jun 2025

- NEWS

-

福島第一2号機 2回目の燃料デブリ試験的取り出し完了

東京電力は4月24日、福島第一原子力発電所廃炉の進捗状況を発表した。〈東電発表資料は こちら〉2号機については、4月15日より着手したテレスコ式装置(釣り竿を引き伸ばすイメージ)による2回目の燃料デブリの試験的取り出しを4月23日に完了。今回は、昨秋に試験的取り出しを完了した1回目の取り出し場所とは異なる原子炉格納容器内の中心付近に近い箇所にアクセスできるものと判断し、燃料デブリを把持するとともに、その周囲の映像撮影に成功した。今回、2号機より取り出された燃料デブリは約0.2g。同機原子炉建屋内に設置のグローブボックスにおいて線量率や重量などの測定を行っており、1回目の取り出しと同様、日本原子力研究開発機構大洗工学研究所における詳細分析に向けて、構外輸送の準備が現在進められている。分析結果は、引き続き今後の燃料デブリ取り出し工法および安全対策や保管方法の検討に活用される運びだ。福島第一廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは4月24日の月例記者会見で、2024年10月の前回作業時より「奥側にアクセスできた」と、進捗の意義を強調。分析結果を通じペデスタル下の状況把握に努めていく考えを述べた。2号機における燃料デブリの試験的取り出しに関しては、テレスコ式装置による作業はこれで終了となる見込み。引き続き、英国との協同で開発されたロボットアームを用いた取り出し作業が2025年度内に予定されており、現在、準備中となっている。今回取り出された燃料デブリは4月25日、放射線を遮る容器に収納され、午前9時50分に福島第一原子力発電所を出発。午後1時半に原子力機構の施設に到着した模様。

- 25 Apr 2025

- NEWS

-

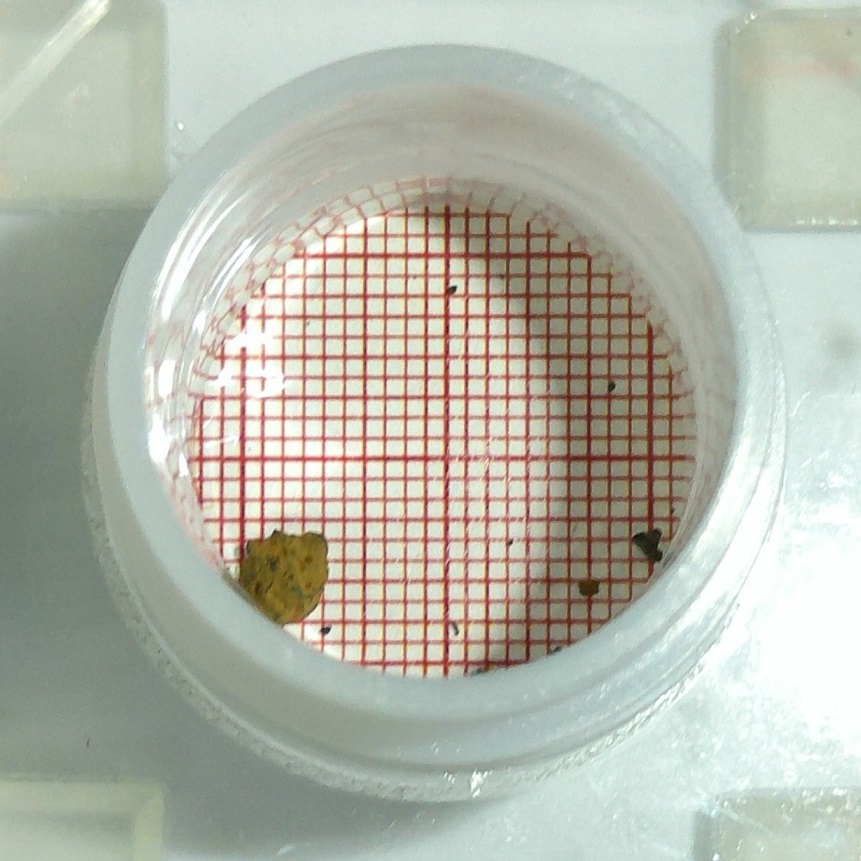

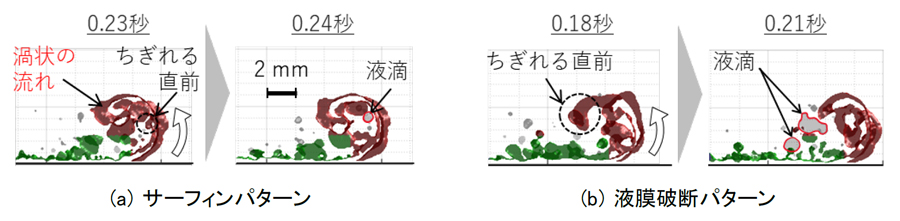

原子力機構・筑波大 燃料デブリ解明につながる3次元可視化手法を開発

日本原子力研究開発機構と筑波大学は3月21日、液体が大量の液滴に分裂する現象を3次元で可視化する手法を開発したと発表した。原子炉の事故時に燃料デブリが形成される過程の理解を深め、福島第一原子力発電所の廃炉への貢献や原子炉の安全性向上につながるもの。〈原子力機構他発表資料は こちら〉今回の研究では、原子炉の過酷事故時、炉内の燃料が溶けて下部の冷却材プールに落下した際、大量の細かな液滴に分裂して広がるという現象に着目。溶融燃料や液滴が冷え固まると燃料デブリとなるのだが、特に、プールが浅い場合、溶融燃料がプール床に衝突しながら液滴に分裂するため、非常に複雑な状況で燃料デブリが形成される。つまり、燃料デブリ形成過程の解明は非常に困難となる。原子力機構と筑波大の研究グループは、溶融燃料が液滴へ分裂する現象を研究対象とし、実験や詳細数値シミュレーション手法の開発を推進。溶融燃料と冷却材を模擬した2つの液体を使用し、大量の微小液滴が発生する現象を実験室レベルで再現することに成功した。しかしながら、液滴の量や一つ一つの大きさを計測することまでは実現できていなかった。今回、研究グループでは、レーザー光の制御が可能な「ガルバノスキャナー」と呼ばれる反射鏡を用いた3次元可視化手法「3D-LIF法」を開発。溶融燃料を模擬した液体の3次元形状データを取得し、コンピューター処理することで、液滴一つ一つの大きさや広がる速さを高精度に計測することが可能となった。「3D-LIF法」をプールに適用し実験を行ったところ、液滴は目視では理解できないほど複雑な広がりを見せたが、他の手法も併用することで、異なる2つの液体の速度差や遠心力による「サーフィンパターン」と、重力による「液膜破断パターン」で発生することが明らかとなった。研究グループでは、「3D-LIF法」が微粒子の動き解明につながることから、内燃機関や製薬など、幅広い分野で適用されるよう期待している。

- 25 Mar 2025

- NEWS

-

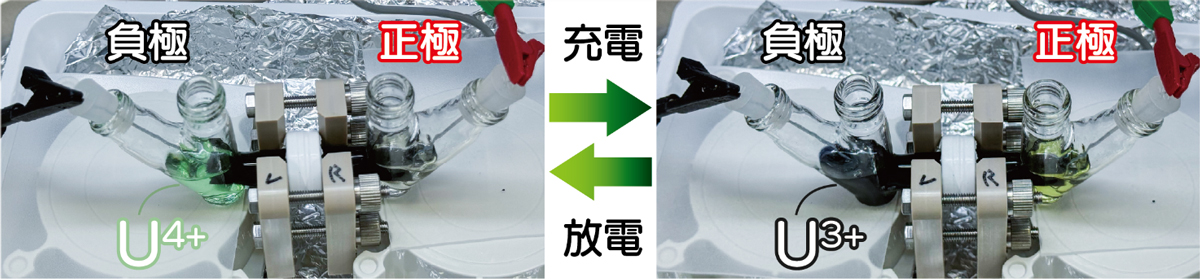

原子力機構 「劣化ウラン」で蓄電池開発

日本原子力研究開発機構(JAEA)は3月13日、資源の有効利用や脱炭素化への貢献が期待される「ウラン蓄電池」を開発したことを明らかにした。〈JAEA発表資料は こちら〉軽水炉(通常の原子力発電所)の燃料となるウランは、核分裂を起こしやすいウラン235が約0.7%、核分裂を起こしにくいウラン238が約99.3%含まれており、燃料集合体に加工して原子炉に装荷する際、核分裂の連鎖反応を持続させるため、ウラン235の割合を3~5%まで濃縮する必要がある。今回の研究開発では、濃縮の工程で発生するウラン235含有率が天然ウランより低い「劣化ウラン」に着目。「劣化ウラン」は、軽水炉の燃料には使用できないため、「燃えないウラン」とも呼ばれる。今回、JAEAは、ウランの化学的特性を利用し資源化を図ることで、再生可能エネルギーの変動調整にも活用できる「ウラン蓄電池」を開発した。原子力化学の技術で資源・エネルギー利用における相乗効果の発揮を目指す考えだ。「劣化ウラン」保管量は日本国内で約16,000トン、世界全体では約160万トンにも上っており、JAEA原子力科学研究所「NXR開発センター」は、資源利用としての潜在的な可能性を展望し、研究開発に本格着手。電池はイオン化傾向の異なる物質が電子をやり取りする酸化還元反応を利用し、電気エネルギーを取り出すのが原理。その電子数(酸化数)が3価から6価までと、幅広く変化する化学的特性を持つウランについては、充電・放電を可能とする物質として有望視され、2000年代初頭「ウラン蓄電池」の概念が提唱されてはいたものの、性能を実証する報告例はなかった。同研究で開発した「ウラン蓄電池」では、負極にウランを、正極に鉄を、いずれも酸化数の変化によって充電・放電を可能とする「活物質」として採用。つまり、蓄電池の充電・放電には、ウランイオンと鉄イオン、それぞれの酸化数の変化を利用するのが特徴。今回、試作した「ウラン蓄電池」の起電力は1.3ボルトで、一般的なアルカリ乾電池1本(1.5ボルト)とそん色なく、実際に、充電後の蓄電池をLEDにつなぐと点灯を確認。電池の分極は電圧降下を来す化学現象だが、試作した蓄電池では、充電・放電を10回繰り返しても性能はほとんど変化しなかったほか、両極とも電解液中に析出物が見られず、安定して充電・放電を繰り返せる可能性が示された。原子力発電に必要なウラン燃料製造に伴い発生したこれまで利用できなかった物質が、別のエネルギー源の効率化につながる「副産物」として活かせる可能性が示されたこととなる。「NXR開発センター」は、「新たな価値を創造し社会に提供する」ことを標榜し、2024年4月に開設された新組織。同センターは3月13日、オリジナルサイトを開設し、研究成果の発信に努めている。

- 17 Mar 2025

- NEWS

-

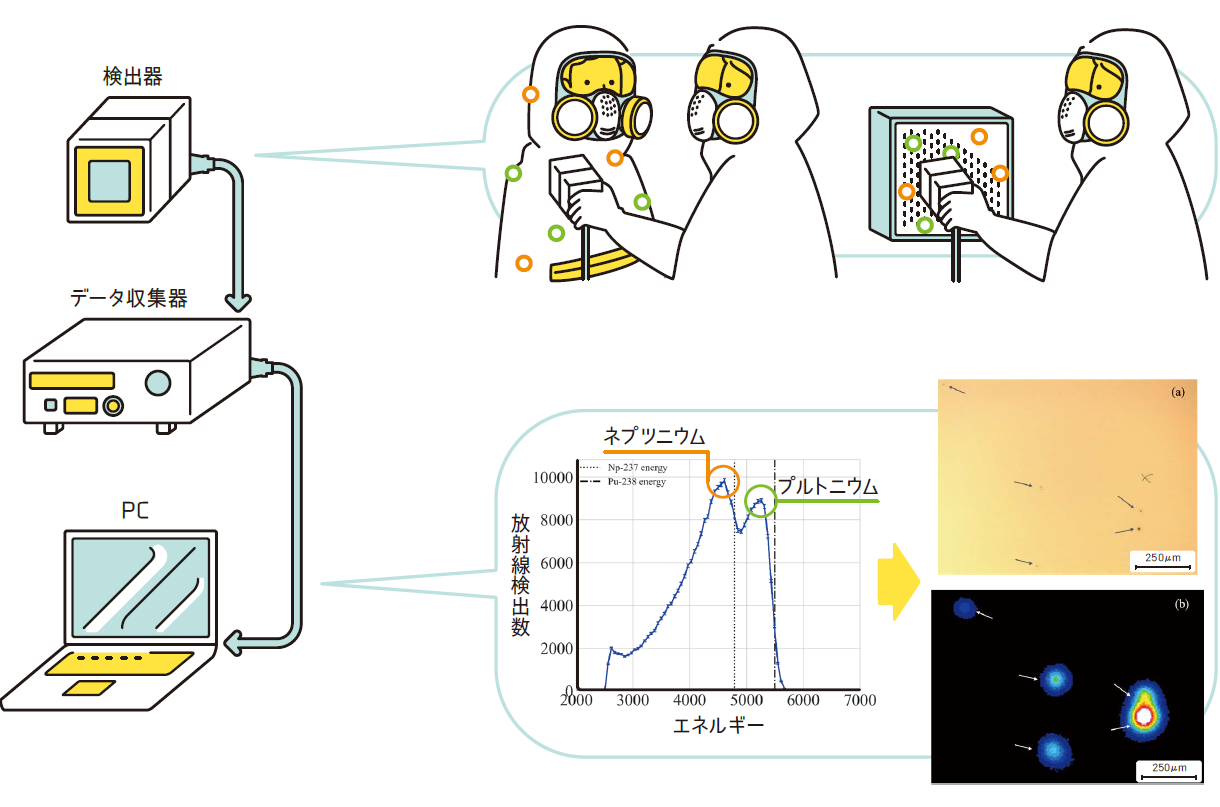

原子力機構 福島第一廃炉作業に資する放射線検出器を開発

日本原子力研究開発機構はこのほど、福島第一原子力発電所の廃炉作業の加速化に資するアルファ線検出器を開発した〈原子力機構発表資料は こちら〉同機構福島廃炉安全工学研究所によるもの。福島第一原子力発電所の廃炉作業では、アルファ核種を含むダスト(アルファダスト)による内部被ばく評価が重要とされるが、従来の測定器では、全体の放射能量しか測れず迅速な評価が困難だった。同研究所の環境モニタリンググループは、ガラス研磨剤などに用いられるセリウムを用いた従来の約8倍の精度を有する「YAP Ce(セリウム)シンチレータ」を開発し、国内では困難なアルファダストの実試料を用いた性能確認試験を、米国エネルギー省(DOE)のサバンナリバ―国立研究所(SRNL)の協力で実施。現地でエネルギーレベルの異なる2種類のアルファ線核種として、プルトニウム238、ネプツニウム237を含む酸化物粒子のサンプルを用いた試験を実施した結果、いずれも現場でリアルタイムに識別測定できることが実証された。研究グループでは、新たな検出器が迅速にアルファ線をイメージングできることから、医療分野での応用にも期待を寄せている。

- 13 Mar 2025

- NEWS

-

原子力機構 地下研で未知微生物の働きを解明

日本原子力研究開発機構は2月4日、花崗岩、堆積岩の岩盤をそれぞれ対象とした地下研究施設となる瑞浪超深地層研究所、幌延深地層研究センターを活用し、地下の未知微生物の働きを解明したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構はこれまで、鉱山跡地なども利用し水文学的見地などから地質調査に取り組んでおり、他組織との共同も得たその成果は高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発にも貢献。その中で、地下深部には豊富な生命体が存在することが近年の研究によりわかってきたものの、そこに生きているごく微小サイズの「微生物」の働きは解明されていなかった。本研究では、地下に生息する微生物群集を「微生物コミュニティ」と称し、数年間にわたりその代謝反応を網羅的に解析。深度140~400mの地下環境から地下水を定期的に採取し、地下水中の微生物が持つ遺伝子情報を「メタゲノム解析」と呼ばれる手法を用いて継続調査した。その結果、花崗岩環境からは、細菌群および古細菌群が高い割合で存在し、深度が深くなるにつれ、その割合が減少する傾向が示された一方、堆積岩環境では、細菌群の検出割合は非常に低いものの、古細菌群の中で例外的にアミノ酸や脂質などを合成するものが約90%存在することが示され、花崗岩と堆積岩とで「微生物コミュニティ」の組成が異なることがわかった。また、幌延の堆積岩地下では、鉄、有機物やCO2が豊富なことに起因する微生物にとって有用な代謝反応に伴い、「水素やCO2などの地下環境に共通した物質が主なエネルギー源として利用されている」と述べている。高レベル放射性廃棄物の地層処分は地下300m以深に施設を建設することとなっている。原子力機構では、「微生物コミュニティの特性から、地下水の流れが非常に遅い環境においては、地下環境が長期にわたって安定している」と結論付けている。今後、地層中での放射性核種の移行解明に向け、微生物の遺伝子情報も踏まえ、地層処分システムの安全性に対する信頼度向上を図るとともに、地下水汚染などの環境問題の解決や、地下微生物研究が、抗生物質や酵素などの新しい医薬品・食品の開発に役立つ可能性も見据え、幅広い分野における発展や社会的に重要な問題の解決に貢献していくことを期待している。

- 05 Feb 2025

- NEWS

-

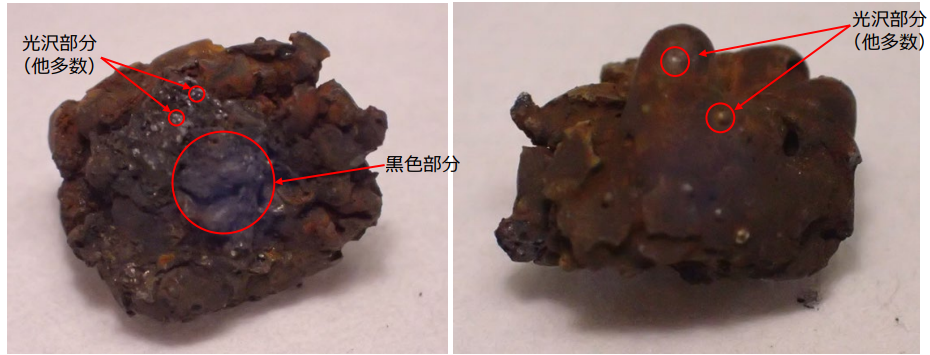

福島第一2号機 デブリ試料表面にウランが広く分布

福島第一原子力発電所2号機における燃料デブリの非破壊分析結果が1月30日に発表された。〈原子力機構他発表資料は こちら〉燃料デブリは2024年11月、試験的取り出し作業により採取されたもので、日本原子力研究開発機構の大洗原子力工学研究所が受入れ。日本核燃料開発などの分析機関とともに、今後の本格的な燃料デブリ取り出しの具体的検討に向け、詳細分析が開始されていた。〈既報〉受け入れた燃料デブリサンプルは、不均一で全体的に赤褐色を呈しており、表面の一部に黒色、光沢の領域が認められ、大きさは約9mm×約7mm。これまでの分析で、全体的に形状および計測値が均一ではなく、空隙が広く分散し、ウランなどの燃料成分が含まれることがわかっている。今回、原子力機構が新たに発表したのは、SEM-WDXと呼ばれる手法を用いた元素分布の面的分析結果。燃料デブリサンプル表面上の5視野を選定し、元素分布の測定を行ったところ、どの視野においてもウランおよび鉄が観察され、ウランがサンプル表面に広く分布しているものと考察している。この他、燃料被覆管・構造材などの成分とみられるジルコニウム、クロム、ニッケルや、海水由来とみられるケイ素、カルシウム、マグネシウムも観察された。今後、半年から1年程度をかけ、破壊分析も実施し、燃料デブリ内部の組成、結晶構造などの性状を詳細に評価した上で、分析結果の取りまとめを行う計画だ。原子力機構では1月22日までに、燃料デブリサンプルを破砕し、微小結晶構造の分析のため、大型放射光施設「SPring-8」に輸送。同機構原子力科学研究所(東海村)も化学分析を行う。燃料デブリ分析に向けた取組は、特設サイトで公開している。東京電力は今春にも追加の燃料デブリ採取に着手する予定。

- 31 Jan 2025

- NEWS

-

福島第一2号機の燃料デブリ 分析に向け原子力機構へ

東京電力は11月12日午後、福島第一原子力発電所2号機から試験的取り出しとして採取した燃料デブリを、日本原子力研究開発機構の大洗原子力工学研究所に輸送を完了した。翌13日には、車両への積載作業の模様を紹介した動画を公開。14日には、原子力規制委員会の事故分析検討会で、作業状況について説明を行った。〈東京電力発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所廃止措置ロードマップで、燃料デブリ取り出しは2号機より着手することとされており、試験的取り出しのため、今夏、テレスコ式装置(短く収納されている釣り竿を伸ばすイメージ)を、原子炉格納容器(PCV)にアクセスする貫通孔の一つ「X-6ペネ」から挿入し準備を開始。ガイドパイプの接続手違いによる作業中断も生じたが、10月30日に同装置は燃料デブリに到達し、11月7日には試験的取り出しを完了した。原子力機構に輸送された燃料デブリは今後、数か月から1年程度をかけて分析が行われ、本格的取り出しに向けて、工法、安全対策、保管方法の検討に資することとなる。燃料デブリを受入れた原子力機構では、分析に必要な設備・装置を有する照射燃料集合体試験施設(FMF)で、その性状を評価し、炉内状況推定の精度向上を図っていく。同機構廃炉環境国際共同センター(CLADS)技術主席の荻野英樹氏は12日夜、大洗原子力工学研究所で行われた記者会見の中で、「取り出された燃料デブリは0.7g程度」としながらも、今後の試料分析に際し「結晶構造がどのような温度変化をたどって、どのくらいの速さで事象が進捗し形成されたかが推測できる」と述べ、技術的立場から試験的取り出しの意義を強調した。分析が完了後、使用目的のない残りの燃料デブリについては東京電力に返却される。〈原子力機構発表資料は こちら〉今後、燃料デブリの分析・評価の中心となる大洗原子力工学研究所の構内・近隣には、走査型電子顕微鏡などの高度な分析機器を備えた日本核燃料開発、材料研究や学生の実習受入れでも実績のある東北大学金属研究所が立地している。段階的に燃料デブリの取り出しが進む中、分析・評価の成果は、将来的に廃炉人材の育成や事故耐性燃料(ATF)の開発にも活かされそうだ。

- 14 Nov 2024

- NEWS

-

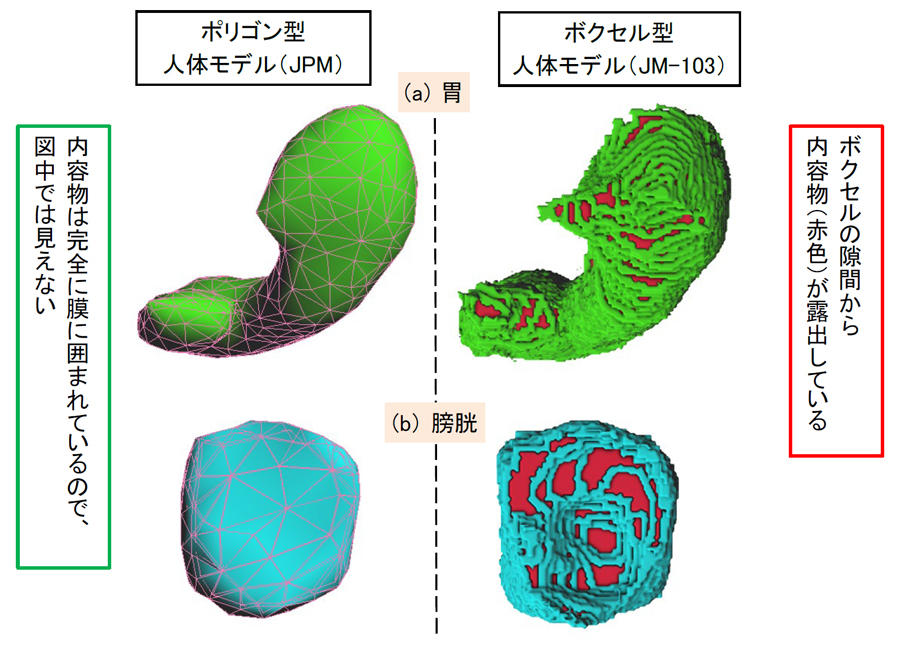

原子力機構 線量評価の精緻化で人体モデル開発

日本原子力研究開発機構は10月25日、放射線防護に関する最新の科学的知見に基づき、日本人の体格特性を反映した被ばく線量評価を行うことを目的に、成人男女の標準人体を再現する「ポリゴン型人体モデル」を開発したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同機構原子力基礎工学研究センターが、CAD技術の一種「ポリゴン」を利用し開発したもの。多角形を組み合わせて物体の形状を再現する「ポリゴン」は、数学書籍の表紙・挿絵でよく見られるが、近年はアニメ制作他、応用範囲を広げており、今回の開発では、放射線への感受性が高い眼球組織など、複雑な生体構造のモデル化への応用に着目。水晶体に関しては、国際放射線防護委員会(ICRP)が線量限度引き下げを勧告しており、国内でも原子力規制委員会の放射線審議会で議論が行われている。こうした様々な被ばく状況における線量評価の精緻化の必要性をとらえ、「ポリゴン型人体モデル」を開発した。今後は、個々人の姿勢や体格に合わせた被ばく線量評価技術の開発を進めていくことで、近年、進展が目覚ましい放射線医療における効果的な治療計画の立案や被ばく低減の他、合理的な放射線作業管理システムの設計にも貢献が期待される。同センターは、2020年にも米国研究機関との協力で、原爆被爆者への疫学調査を踏まえ、国際的な放射線防護指針の策定に資するよう、被爆者の臓器線量を評価する手法「臓器線量データセット」を発表している。大型計算機を用いたシミュレーションにより、約3万通りの照射条件を分析し確立した評価システムだが、複雑な構造を有する臓器に関しては、人体模型(医療ファントム)などによる線量推定システムとの間に約15%の差が生じていたほか、分析対象の1945年頃の成人日本人の体格は、身長で男子160cm、女子152cm程度と、現在より数cm低かったものとみられ、他分野への応用には限界があった。また、実際のCT画像データをもとにした従来の「ボクセル」と呼ばれる手法では、ムラが生じ、水晶体など、ミクロサイズの臓器構造を再現することは困難だったため、今回の「ポリゴン型人体モデル」の開発に際しては、「ボクセル」の画像をもとにまず、臓器の輪郭データを抽出。これに、「ポリゴン」の技術を適用し、より滑らかな臓器画像を作成することに成功した。

- 25 Oct 2024

- NEWS

-

規制委 「常陽」のRI生産で「審査書案」了承

原子力規制委員会は、9月4日の定例会合で、日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」(茨城県大洗町、ナトリウム冷却型、熱出力100MW)における医療用ラジオアイソトープ(RI)の生産について、原子炉等規制法に照らし「適合している」とする「審査書案」を了承した。「常陽」は、2007年5月の定期検査入り以降、運転を停止中。2011年3月の東日本大震災を挟み、2023年7月に新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可に至っている。その後、原子力機構は2024年2月、RI生産用実験装置を追加する原子炉設置変更許可を申請。審査では、新規制基準許可以降に公表された火山に関する知見の反映を評価したほか、ほとんどの項目について、既許可申請書から変更する必要がないことを確認した。「審査書案」については、パブリックコメントを行わないことが委員間で了承され、今後、原子力委員会および文部科学相への意見照会を経て、正式決定となる運び。原子力機構では、「常陽」を活用し、次世代革新炉開発に向けた照射試験とともに、がん治療への高い効果が期待される医療用RIの製造能力の実証を行う計画。原子力委員会が2022年に策定した「医療用等RI製造・利用推進アクションプラン」では、医療用RIの一つであるアクチニウム225大量製造の研究開発強化を図るため、「常陽」を活用し2026年度までの製造実証を目指すとされている。核医学を中心としたRI関連分野を「わが国の強み」とするねらいだ。アクチニウム225を用いた治療は、病巣の内部からアルファ線を当てるもので、治療効果が高いほか、遮蔽が不要なため病室への入退室制限を緩和できるメリットもある一方、短寿命(半減期10日)でもあり、世界的に供給不足となっている。「常陽」の運転再開は、新規制基準対応工事を経て2026年度半ばの予定。

- 05 Sep 2024

- NEWS

-

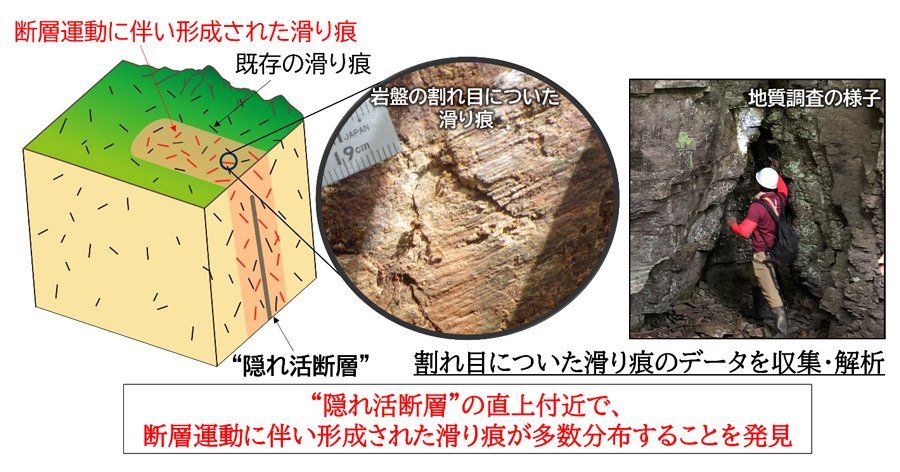

原子力機構 大地震の原因となる「隠れ活断層」検出の手がかり発見

日本原子力研究開発機構東濃地科学センターの研究グループは7月19日、マグニチュード6~7級の大地震の原因となる「隠れ活断層」検出の手がかりとなる研究成果を発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同研究グループによると、「隠れ活断層」は地表まで到達していない活断層で、断層運動に伴い地表に明瞭なズレが現れることで、その存在が認識されるという。今回の研究では、1984年の長野県西部地震(マグニチュード6.8)に着目。長野県王滝村で甚大な土砂災害をもたらしたこの地震の発生で、「隠れ活断層」の存在が明らかとなった。地震データの解析から、地下約1kmの存在が解明している「隠れ活断層」について、同村で精緻な地質調査を実施。岩盤の割れ目表面に観察されるすり傷状の「滑り痕」全344箇所のデータを収集した上、複数の応力を復元する「多重逆解法」と呼ばれる方法で、調査地域の13領域で応力の復元を行った。一方、研究グループでは、地表まで到達せず、地形からは認定しにくく、地震発生前に把握することが現状で極めて困難な「隠れ活断層」の性状から、断層運動に伴い小規模な割れ目が形成される「ダメージゾーン」に着目。「ダメージゾーン」は、活断層が地下に隠れている場合でも、地表まで到達している可能性がある。今回の「滑り痕」の応力解析から、「隠れ活断層」の直上付近の領域と、「ダメージゾーン」との間に、存在の整合性を示唆する結果が得られた。研究グループでは、この他、1997年に発生した鹿児島県北西部地震(マグニチュード6.6)の震源域についても調査を行ったところ、同様の結果が得られたとしている。一方で、「隠れ活断層」と「ダメージゾーン」の領域の広がりの関係は現段階では、まだ十分解明されておらず、さらに広範な調査・解析が課題だという。元旦に発生した能登半島地震も記憶に新しく、現在も復旧に向けた取組が進められている。また、6月16日には、1964年の新潟地震(マグニチュード7.5、新潟県民の14%に当たる33万人が被災)から丁度60年の節目を迎え、あらためて都市型地震災害における防災・減災の重要性が認識されている。今回の研究成果は、「ハザードマップ」作成に向けた調査のほか、高レベル放射性廃棄物地層処分の概要調査など、大規模な地下環境利用にも有効な手法となるものと期待される。

- 22 Jul 2024

- NEWS